フィンセント・ファン・ゴッホ

フィンセント・ファン・ゴッホ Vincent van Gogh | |

|---|---|

| |

| 生誕 |

1853年3月30日 |

| 死没 |

|

| 墓地 |

フランスの旗 フランス・ヴァル=ドワーズ県オーヴェル=シュル=オワーズ共同墓地[1] 北緯49度4分30.8秒 東経2度10分43.8秒 / 北緯49.075222度 東経2.178833度 |

| 国籍 |

|

| 教育 |

ブリュッセル王立美術アカデミー(1880年末一時在籍) アントウェルペン王立芸術学院(1886年初頭一時在籍) フェルナン・コルモン画塾(1886年) |

| 著名な実績 | 絵画 |

| 代表作 | 『ジャガイモを食べる人々』、『ひまわり』、『糸杉と星の見える道』、『星月夜』、『カラスのいる麦畑』など |

| 運動・動向 | ポスト印象派(後期印象派) |

| 後援者 | テオドルス(弟) |

| 影響を受けた 芸術家 | アントン・モーヴ、ドラクロワ、モンティセリ、ミレー、印象派、ジャポネズリー(浮世絵) |

| 影響を与えた 芸術家 | ポスト印象派、世紀末芸術、フォーヴィスム、ドイツ表現主義、アントナン・アルトー、芥正彦など多数 |

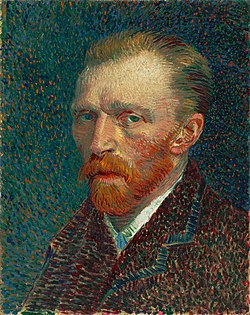

フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ[注釈 1](オランダ語: Vincent Willem van Gogh、1853年3月30日 - 1890年7月29日)は、オランダのポスト印象派の画家。

主要作品の多くは1886年以降のフランス居住時代、特にアルル時代(1888年 - 1889年5月)とサン=レミでの療養時代(1889年5月 - 1890年5月)に制作された。感情の率直な表現、大胆な色使いで知られ、ポスト印象派を代表する画家である[2]。フォーヴィスムやドイツ表現主義など、20世紀の美術にも大きな影響を及ぼした。

なお、オランダ人名のファン(van)はミドルネームではなく姓の一部であるため省略しない[3]。

また、生涯、独身であった[4]。

概要

ファン・ゴッホは、1853年、オランダ南部のズンデルトで牧師の家に生まれた(出生、少年時代)。1869年、画商グーピル商会に勤め始め、ハーグ、ロンドン、パリで働くが、1876年、商会を解雇された(グーピル商会)。その後イギリスで教師として働いたりオランダのドルトレヒトの書店で働いたりするうちに聖職者を志すようになり、1877年、アムステルダムで神学部の受験勉強を始めるが挫折した。1878年末以降、ベルギーの炭坑地帯ボリナージュ地方で伝道活動を行ううち、画家を目指すことを決意した(聖職者への志望)。以降、オランダのエッテン(1881年4月-12月)、ハーグ(1882年1月-1883年9月)、ニューネン(1883年12月-1885年11月)、ベルギーのアントウェルペン(1885年11月-1886年2月)と移り、弟テオドルス(通称テオ)の援助を受けながら画作を続けた。オランダ時代には、貧しい農民の生活を描いた暗い色調の絵が多く、ニューネンで制作した『ジャガイモを食べる人々』はこの時代の主要作品である。

1886年2月、テオを頼ってパリに移り、印象派や新印象派の影響を受けた明るい色調の絵を描くようになった。この時期の作品としては『タンギー爺さん』などが知られる。日本の浮世絵にも関心を持ち、収集や模写を行っている(パリ時代)。1888年2月、南フランスのアルルに移り、『ひまわり』や『夜のカフェテラス』などの名作を次々に生み出した。南フランスに画家の協同組合を築くことを夢見て、同年10月末からポール・ゴーギャンを迎えての共同生活が始まったが、次第に2人の関係は行き詰まり、12月末のファン・ゴッホの「耳切り事件」で共同生活は破綻した。以後、発作に苦しみながらアルルの病院への入退院を繰り返した(アルル時代)。1889年5月からはアルル近郊のサン=レミにある療養所に入所した。発作の合間にも『星月夜』など多くの風景画、人物画を描き続けた(サン=レミ時代)。1890年5月、療養所を退所してパリ近郊のオーヴェル=シュル=オワーズに移り、画作を続けたが(オーヴェル時代)、7月27日に銃で自らを撃ち、2日後の29日に死亡した(死)。発作等の原因については、てんかん、統合失調症など様々な仮説が研究者によって発表されている(病因)。

生前に売れた絵は『赤い葡萄畑』の1枚のみだったと言われているが(他に売れた作品があるとする説もある)、晩年には彼を高く評価する評論が現れていた。彼の死後、回顧展の開催、書簡集や伝記の出版などを通じて急速に知名度が上がるにつれ、市場での作品の評価も急騰した。彼の生涯は多くの伝記や、映画『炎の人ゴッホ』に代表される映像作品で描かれ、「情熱的な画家」、「狂気の天才」といったイメージをもって語られるようになった(後世)。

弟テオや友人らと交わした多くの手紙が残され、書簡集として出版されており、彼の生活や考え方を知ることができる(手紙)。約10年の活動期間の間に、油絵約860点、水彩画約150点、素描約1030点、版画約10点を残し、手紙に描き込んだスケッチ約130点も合わせると、2100枚以上の作品を残した[9]。有名な作品の多くは最後の2年間(アルル時代以降)に制作された油絵である。一連の「自画像」のほか身近な人々の肖像画、花の静物画、風景画などが多く、特に『ひまわり』や小麦畑、糸杉などをモチーフとしたものがよく知られている。印象派の美学の影響を受けながらも、大胆な色彩やタッチによって自己の内面や情念を表現した彼の作品は、外界の光の効果を画面上に捉えることを追求した印象派とは一線を画するものであり、ゴーギャンやセザンヌと並んでポスト印象派を代表する画家である。またその芸術は表現主義の先駆けでもあった(作品)。

生涯

出生、少年時代(1853年-1869年)

フィンセント・ファン・ゴッホは、1853年3月30日、オランダ南部の北ブラバント州ブレダにほど近いズンデルト[注釈 3]の村で、父テオドルス・ファン・ゴッホ(通称ドルス、1822年-1885年)と母アンナ・コルネリア・カルベントゥス(1819年-1907年)との間の長男として生まれた。父ドルスは、オランダ改革派の牧師であり、1849年にこの村の牧師館に赴任し、1851年、アンナと結婚した[12]。ブラバントは、オランダ北部とは異なりカトリックの人口が多く、ドルス牧師の指導する新教徒は村の少数派であった[13][注釈 4]。

フィンセントという名は、ドルス牧師の父でブレダの高名な牧師であったフィンセント・ファン・ゴッホ(1789年-1874年)からとられている[12]。祖父フィンセントには、長男ヘンドリク(ヘイン伯父)、次女ドロアテ、次男ヨハンネス(ヤン伯父)、三男ヴィレム、四男フィンセント(セント伯父)、五男テオドルス(父ドルス牧師)、三女エリーザベト、六男コルネリス・マリヌス(コル叔父)、四女マリアという子があり、このうちヘイン伯父、セント伯父、コル叔父は画商になっている[15]。

父ドルス牧師と母アンナとの間には、画家フィンセントが生まれるちょうど1年前の1852年3月30日に、死産の子があり、その兄にもフィンセントという名が付けられていた[16][注釈 6]。画家フィンセントの後に、妹アンナ(1855年生)、弟テオドルス(通称テオ、1857年生)、妹エリーザベト(1859年生)、妹ヴィレミーナ(通称ヴィル、1862年生)、弟コルネリス(通称コル、1867年生)が生まれた[18]。

フィンセントは、小さい時から癇癪持ちで、両親や家政婦からは兄弟の中でもとりわけ扱いにくい子と見られていた。親に無断で一人で遠出することも多く、ヒースの広がる低湿地を歩き回り、花や昆虫や鳥を観察して1日を過ごしていた[19]。1860年からズンデルト村の学校に通っていたが、1861年から1864年まで、妹アンナとともに家庭教師の指導を受けた[18]。1864年2月に11歳のフィンセントが父の誕生日のために描いたと思われる『農場の家と納屋』と題する素描が残っており、絵の才能の可能性を示している[20]。1864年10月からは約20 km(キロメートル)離れたゼーフェンベルゲンのヤン・プロフィリ寄宿学校に入った[18]。彼は、後に、親元を離れて入学した時のことを「僕がプロフィリさんの学校の石段の上に立って、お父さんとお母さんを乗せた馬車が家の方へ帰っていくのを見送っていたのは、秋の日のことだった。」と回顧している[21][手紙 1]。

1866年9月15日、ティルブルフに新しくできた国立高等市民学校、ヴィレム2世校に進学した。パリで成功したコンスタント=コルネーリス・ハイスマンスという画家がこの学校で教えており、ファン・ゴッホも彼から絵を習ったと思われる[22]。1868年3月、ファン・ゴッホはあと1年を残して学校をやめ、家に帰ってしまった。その理由は分かっていない[23]。本人は、1883年テオに宛てた手紙の中で、「僕の若い時代は、陰鬱で冷たく不毛だった」と書いている[手紙 2]。

グーピル商会(1869年-1876年)

ハーグ支店

1869年7月、セント伯父の助力で、ファン・ゴッホは画商グーピル商会のハーグ支店の店員となり、ここで約4年間過ごした[注釈 7]。彼は、この時のことについて「2年間は割と面白くなかったが、最後の年はとても楽しかった」と書いている[25][手紙 3]。テオの妻ヨーによれば、この時上司のテルステーフはファン・ゴッホの両親に、彼は勤勉で誰にも好かれるという高評価を書き送ったというが[26]、実際にはテルステーフやハーグ支店の経営者であるセント伯父との関係はうまく行っていなかったと見られる[27]。1872年夏、当時まだ学生だった弟テオがハーグのファン・ゴッホのもとを訪れ、職場でも両親との間でも孤立感を深めていたファン・ゴッホはテオに親しみを見出した。この時レイスウェイクまで2人で散歩し、にわか雨に遭って風車小屋でミルクを飲んだことを、ファン・ゴッホは後に鮮やかな思い出として回想している。この直後にファン・ゴッホはテオに手紙を書き、以後2人の間で書簡のやり取りが始まった[28]。

ファン・ゴッホは、ハーグ支店時代に、近くのマウリッツハイス美術館でレンブラントやフェルメールらオランダ黄金時代の絵画に触れるなど、美術に興味を持つようになった。また、グーピル商会で1870年代初頭から扱われるようになった新興のハーグ派の絵にも触れる機会があった[29]。

ロンドン支店

1873年5月、ファン・ゴッホはロンドン支店に転勤となった[30]。表向きは栄転であったが、実際にはテルステーフやセント伯父との関係悪化、彼の娼館通いなどの不品行が理由でハーグを追い出されたものともいわれている[31]。8月末からロワイエ家の下宿に移った[32]。ヨーの回想録によれば、ファン・ゴッホは下宿先の娘ユルシュラ・ロワイエに恋をし、思いを告白したが、彼女は実は以前下宿していた男と婚約していると言って断られたという。そして、その後彼はますます孤独になり、宗教的情熱を強めることになったという[33]。しかし、この物語には最近の研究で疑問が投げかけられており、ユルシュラは下宿先の娘ではなくその母親の名前であることが分かっている[注釈 8]。ファン・ゴッホ自身は、1881年のテオ宛書簡で「僕が20歳のときの恋はどんなものだったか……僕はある娘をあきらめた。彼女は別の男と結婚した。」と書いているが[手紙 4]、その相手は、ハーグで親交のあった遠い親戚のカロリーナ・ファン・ストックム=ハーネベーク(カロリーン)ではないかという説がある[35]。いずれにしても、彼は、ロワイエ家の下宿を出た後、1874年冬頃から、チャールズ・スポルジョンの説教を聞きに行ったり、ジュール・ミシュレ、イポリット・テーヌの著作、またエルネスト・ルナンの『イエス伝』などを読み進めたりするうちに、キリスト教への関心を急速に深めていった[36]。

パリ本店、解雇

1875年5月、ファン・ゴッホはパリ本店に転勤となった[37][注釈 9]。同じパリ本店の見習いで同宿だったハリー・グラッドウェルとともに、聖書やトマス・ア・ケンピスの『キリストに倣いて』に読みふけった[38]。他方、金儲けだけを追求するようなグーピル商会の仕事には反感を募らせた[39]。この頃、父は、フィンセントには今の職場が合わないようだとテオに書いている[40]。翌1876年1月、彼はグーピル商会から4月1日をもって解雇するとの通告を受けた[41][手紙 5]。解雇の理由の一つは、ファン・ゴッホが1875年のクリスマス休暇を取り消されたにもかかわらず無断でエッテンの実家に帰ったことともいわれる[42][43]。この事件は両親に衝撃と失望を与えた[44]。

聖職者への志望(1876年-1880年)

イギリスの寄宿学校

同年(1876年)4月、ファン・ゴッホはイギリスに戻り、ラムズゲートの港を見下ろす、ストークス氏の経営する小さな寄宿学校で無給で教師として働くこととなった。ここで少年たちにフランス語初歩、算術、書き取りなどを教えた。同年6月、寄宿学校はロンドン郊外のアイズルワースに移ることとなり、彼はアイズルワースまで徒歩で旅した。しかし、伝道師になって労働者や貧しい人の間で働きたいという希望を持っていた彼は、ストークス氏の寄宿学校での仕事を続けることなく、組合教会のジョーンズ牧師の下で、少年たちに聖書を教えたり、貧民街で牧師の手伝いをしたりした[46]。ジョージ・エリオットの『牧師館物語』や『アダム・ビード』を読んだことも、伝道師になりたいという希望に火を付けた[47]。

ドルトレヒトの書店

その年のクリスマス、ファン・ゴッホはエッテンの父の家に帰省した。聖職者になるには7年から8年もの勉強が必要であり、無理だという父ドルス牧師の説得を受け[49]、翌1877年1月から5月初旬まで、南ホラント州ドルトレヒトの書店ブリュッセ&ファン・ブラームで働いた。しかし、言われた仕事は果たすものの、暇を見つけては聖書の章句を英語やフランス語やドイツ語に翻訳していたという。また、この時の下宿仲間で教師だったヘルリッツは、ファン・ゴッホは食卓で長い間祈り、肉は口にせず、日曜日にはオランダ改革派教会だけでなくヤンセン派教会、カトリック教会、ルター派教会に行っていたと語っている[50]。

アムステルダムでの受験勉強

ファン・ゴッホは、ますます聖職者になりたいという希望を募らせ、受験勉強に耐えることを約束して父を説得した[51]。同年3月、アムステルダムのコル叔父や、母の姉の夫ヨハネス・ストリッケル牧師を訪ねて、相談した。コル叔父の仲介で、アムステルダム海軍造船所長官のヤン伯父が、ファン・ゴッホの神学部受験のため、彼を迎え入れてくれることになった。そして、同年5月、ファン・ゴッホはエッテンからアムステルダムに向かい、ヤン伯父の家に下宿し、ストリッケル牧師と相談しながら、王立大学での神学教育を目指して勉学に励むことになった[52]。ストリッケル牧師の世話で、2歳年上のメンデス・ダ・コスタからギリシャ語とラテン語を習った。しかし、その複雑な文法や、代数、幾何、歴史、地理、オランダ語文法など受験科目の多さに挫折を味わった[53]。精神的に追い詰められたファン・ゴッホは、パンしか口にしない、わざと屋外で夜を明かす、杖で自分の背中を打つというような自罰的行動に走った[54]。1878年2月、習熟度のチェックのために訪れた父からは、勉強が進んでいないことを厳しく指摘され、学資も自分で稼ぐように言い渡された[55]。ファン・ゴッホはますます勉強から遠ざかり、アムステルダムでユダヤ人にキリスト教を布教しようとしているチャールズ・アドラー牧師らと交わるうちに、貧しい人々に聖書を説く伝道師になりたいという思いを固めた[56]。

ラーケンの伝道師養成学校

こうして、同年(1878年)10月の試験の日を待たずに、同年7月、ヤン伯父の家を出てエッテンに戻り、今度は同年8月からベルギーのブリュッセル北郊ラーケンの伝道師養成学校で3か月間の試行期間を過ごした。同年11月15日に試行期間が終わる時、学校から、フランドル生まれの生徒と同じ条件での在学はできない、ただし無料で授業を受けてもよい、という提案を受けた。しかし、彼は、引き続き勉強するためには資金が必要だから、自分は伝道のためボリナージュに行くことにするとテオに書いている[57][手紙 6]。

ボリナージュ

同年(1878年)12月、彼はベルギーの炭鉱地帯、ボリナージュ地方(モンス近郊)に赴き、プティ=ヴァムの村で、パン屋ジャン=バティスト・ドゥニの家に下宿しながら伝道活動を始めた。1879年1月から、熱意を認められて半年の間は伝道師としての仮免許と月額50フランの俸給が与えられることになった。彼は貧しい人々に説教を行い、病人・けが人に献身的に尽くすとともに、自分自身も貧しい坑夫らの生活に合わせて同じような生活を送るようになり、着るものもみすぼらしくなった[58][59]。しかし、苛酷な労働条件や賃金の大幅カットで労働者が死に、抑圧され、労働争議が巻き起こる炭鉱の町において、社会的不正義に憤るというよりも、『キリストに倣いて』が教えるように、苦しみの中に神の癒しを見出すことを説いたオランダ人伝道師は、人々の理解を得られなかった[60]。教会の伝道委員会も、ファン・ゴッホの常軌を逸した自罰的行動を伝道師の威厳を損なうものとして否定し、ファン・ゴッホがその警告に従うことを拒絶すると、伝道師の仮免許と俸給は打ち切られた[61]。

伝道師としての道を絶たれたファン・ゴッホは、同年(1879年)8月、同じくボリナージュ地方のクウェム(モンス南西の郊外)の伝道師フランクと坑夫シャルル・ドゥクリュクの家に移り住んだ[62]。父親からの仕送りに頼ってデッサンの模写や坑夫のスケッチをして過ごしたが、家族からは仕事をしていないファン・ゴッホに厳しい目が注がれ、彼のもとを訪れた弟テオからも「年金生活者」のような生活ぶりについて批判された[63]。1880年3月頃、絶望のうちに北フランスへ放浪の旅に出て、金も食べるものも泊まるところもなく、ひたすら歩いて回った[64]。そしてついにエッテンの実家に帰ったが、彼の常軌を逸した傾向を憂慮した父親がヘールの精神病院に入れようとしたことで口論になり、クウェムに戻った[65]。

クウェムに戻った1880年6月頃から、テオからファン・ゴッホへの生活費の援助が始まった[66][手紙 7]。また、この時期、周りの人々や風景をスケッチしているうちに、ファン・ゴッホは本格的に絵を描くことを決意したようである[67]。9月には、北フランスへの苦しい放浪を振り返って、「しかしまさにこの貧窮の中で、僕は力が戻ってくるのを感じ、ここから立ち直るのだ、くじけて置いていた鉛筆をとり直し、絵に戻るのだと自分に言い聞かせた。」と書いている[手紙 8]。ジャン=フランソワ・ミレーの複製を手本に素描を練習したり、シャルル・バルグのデッサン教本を模写したりした[68]。

ブリュッセル

同年(1880年)10月、絵を勉強しようとして突然ブリュッセルに出て行った。そして、運搬夫、労働者、少年、兵隊などをモデルにデッサンを続けた。また、この時、ブリュッセル王立美術アカデミーに在籍していた画家アントン・ファン・ラッパルトと交友を持つようになった[69]。ファン・ゴッホ自身も、ハーグ派の画家ヴィレム・ルーロフスから、本格的に画家を目指すのであればアカデミーに進むよう勧められた[70]。同年11月第1週から、同アカデミーの「アンティーク作品からの素描」というコースに登録した記録が残っており、実際に短期間出席したものと見られている[71]。また、名前は不明だが、ある画家から短期間、遠近法や解剖学のレッスンを受けていた[72]。

オランダ時代

エッテン(1881年)

1881年4月、ファン・ゴッホはブリュッセルに住むことによる経済的な問題が大きかったため、エッテンの実家に戻り、田園風景や近くの農夫たちを素材に素描や水彩画を描き続けた。まだぎこちなさが残るが、この頃にはファン・ゴッホ特有の太く黒い描線と力強さが現れ始めていた[72]。夏の間、最近夫を亡くした従姉のケー・フォス・ストリッケル(母の姉と、アムステルダムのヨハネス・ストリッケル牧師との間の娘)がエッテンを訪れた。彼はケーと連れ立って散歩したりするうちに、彼女に好意を持つようになった。未亡人のケーはファン・ゴッホより7歳上で、さらに8歳の子供もいたにもかかわらずファン・ゴッホは求婚するが、「とんでもない、だめ、絶対に。」という言葉で拒絶され、打ちのめされた[73][手紙 9]。

ケーはアムステルダムに帰ってしまったが、ファン・ゴッホは彼女への思いを諦めきれず、ケーに何度も手紙を書き、11月末には、テオに無心した金でアムステルダムのストリッケル牧師の家を訪ねた。しかし、ケーからは会うことを拒否され、両親のストリッケル夫妻からはしつこい行動が不愉快だと非難された。絶望した彼は、ストリッケル夫妻の前でランプの炎に手をかざし、「私が炎に手を置いていられる間、彼女に会わせてください。」と迫ったが、夫妻は、ランプを吹き消して、会うことはできないと言うのみだった[74][手紙 10]。伯父ストリッケル牧師の頑迷な態度は、ファン・ゴッホに聖職者たちへの疑念を呼び起こし、父やストリッケル牧師の世代との溝を強く意識させることになった[75]。

11月27日、ハーグに向かい、義理の従兄弟で画家のアントン・モーヴから絵の指導を受けたが、クリスマス前にいったんエッテンの実家に帰省する。しかし、クリスマスの日に彼は教会に行くことを拒み、それが原因で父親と激しく口論し、その日のうちに実家を離れて再びハーグへ発ってしまった[76][手紙 11]。

ハーグ(1882年-1883年)

1882年1月、彼はハーグに住み始め、オランダ写実主義・ハーグ派の担い手であったモーヴを頼った。モーヴはファン・ゴッホに油絵と水彩画の指導をするとともに、アトリエを借りるための資金を貸し出すなど、親身になって面倒を見た[77]。ハーグの絵画協会プルクリ・スタジオの準会員に推薦したのもモーヴであった[78]。しかし、モーヴは次第にファン・ゴッホによそよそしい態度を取り始め、ファン・ゴッホが手紙を書いても返事を寄越さなくなった。ファン・ゴッホはこの頃にクラシーナ・マリア・ホールニク(通称シーン)という身重の娼婦をモデルとして使いながら、彼女の家賃を払ってやるなどの援助をしており、結婚さえ考えていたが、彼は、モーヴの態度が冷たくなったのはこの交際のためだと考えている[79][手紙 12]。石膏像のスケッチから始めるよう助言するモーヴと、モデルを使っての人物画に固執するファン・ゴッホとの意見の不一致も原因のようである[80]。ファン・ゴッホは、わずかな意見の違いも自分に対する全否定であるかのように受け止めて怒りを爆発させる性向があり、モーヴに限らず、知り合ったハーグ派の画家たちも次々彼を避けるようになっていった[81]。交友関係に失敗した彼の関心は、アトリエでモデルに思いどおりのポーズをとらせ、ひたすらスケッチをすることに集中したが、月100フランのテオからの仕送りの大部分をモデル料に費やし、少しでも送金が遅れると自分の芸術を損なうものだと言ってテオをなじった[82][注釈 11]。

同年(1882年)3月、ファン・ゴッホのもとを訪れたコル叔父が、街の風景の素描を12点注文してくれたため、ファン・ゴッホはハーグ市街を描き続けた[85]。そしてコル叔父に素描を送ったが、コル叔父は「こんなのは商品価値がない」と言って、ファン・ゴッホが期待したほどの代金は送ってくれなかった[86]。ファン・ゴッホは同年6月、淋病で3週間入院し、退院直後の7月始め、今までの家の隣の家に引っ越し、この新居に、長男ヴィレムを出産したばかりのシーンとその5歳の娘と暮らし始めた[87]。一時は、売れる見込みのある油絵の風景画を描くようにとのテオの忠告にしぶしぶ従い、スヘフェニンゲンの海岸などを描いたが、間もなく、上達が遅いことを自ら認め、挫折した[88]。冬の間は、アトリエで、シーンの母親や、赤ん坊、身寄りのない老人などを素描した[89]。

ファン・ゴッホはそこで1年余りシーンと共同生活をしていたが、1883年5月には、「シーンはかんしゃくを起こし、意地悪くなり、とても耐え難い状態だ。以前の悪習へ逆戻りしそうで、こちらも絶望的になる。」などとテオに書いている[89][手紙 14]。ファン・ゴッホは、オランダ北部のドレンテ州に出て油絵の修行をすることを考え、同年9月初め、シーンとの間で、ハーグでこのまま暮らすことは経済的に不可能であるため、彼女は子どもたちを自分の家族に引き取ってもらうこと、彼女は自分の仕事を探すことなどを話し合った。シーンと別れたことを父に知らせ、ファン・ゴッホは、9月11日、ドレンテ州のホーヘフェーンへ発った[90][手紙 15][注釈 12]。また、同年10月からはドレンテ州ニーウ・アムステルダムの泥炭地帯を旅しながら、ミレーのように農民の生活を描くべきだと感じ、馬で畑を犂く人々を素描した[94]。

-

『屋根、ハーグのアトリエからの眺め』1882年、ハーグ。水彩、39 × 55 cm。個人コレクションF 943, JH 156。

-

シーンを描いた『悲しみ』1882年4月、ハーグ。素描(黒チョーク)。

ニューネン(1883年末-1885年)

同年(1883年)12月5日、ファン・ゴッホは父親が前年8月から仕事のため移り住んでいたオランダ北ブラバント州ニューネンの農村(アイントホーフェンの東郊)に初めて帰省し、ここで2年間過ごした。2年前にエッテンの家を出るよう強いられたことをめぐり父と激しい口論になったものの、小部屋をアトリエとして使ってよいことになった。さらに、1884年1月に骨折のけがをした母の介抱をするうち、家族との関係は好転した[96]。母の世話の傍ら、近所の織工たちの家に行って、古いオークの織機や、働く織工を描いた。一方、テオからの送金が周りから「能なしへのお情け」と見られていることには不満を募らせ、同年3月、テオに、今後作品を規則的に送ることとする代わりに、今後テオから受け取る金は自分が稼いだ金であることにしたい、という申入れをし、織工や農民の絵を描いた[97][手紙 16]。その多くは鉛筆やペンによる素描であり、水彩、さらには油彩も少し試みたが、遠近法の技法や人物の描き方も不十分であり、いずれも暗い色調のものであった[98]。ピサロやモネなど明るい印象派の作品に関心を注ぐテオと、バルビゾン派を手本として暗い色調の絵を描くファン・ゴッホの間には意見の対立が生じた[99]。

1884年の夏、近くに住む10歳年上の女性マルホット(マルガレータ・ベーヘマン)と恋仲になった。しかし双方の家族から結婚を反対された末、マルホットはストリキニーネを飲んで倒れるという自殺未遂事件を起こし、村のスキャンダルとなった[100][101][手紙 17]。この事件をめぐる周囲との葛藤や、友人ラッパルトとの関係悪化、ラッパルトの展覧会での成功などに追い詰められたファン・ゴッホは、再び父との争いを勃発させた[102]。1885年3月26日、父ドルス牧師が発作を起こして急死した。彼はテオへの手紙に「君と同様、あれから何日かはいつものような仕事はできなかった、この日々は忘れることはあるまい。」と書いている[103][手紙 18]。妹アンナからは、父を苦しめて死に追いやったのは彼であり、彼が家にいれば母も殺されることになるとなじられた。彼は牧師館から追い出され、5月初めまでに、前からアトリエとして借りていた部屋に荷物を移した[104]。

1885年の春、数年間にわたって描き続けた農夫の人物画の集大成として、彼の最初の本格的作品と言われる『ジャガイモを食べる人々』を完成させた[105]。自らが着想した独自の画風を具体化した作品であり、ファン・ゴッホ自身は大きく満足した仕上がりであったが、テオを含め周囲からの理解は得られなかった。同年5月には、アカデミズム絵画を批判して印象派を持ち上げていた友人ラッパルトからも、人物の描き方、コーヒー沸かしと手の関係、その他の細部について手紙で厳しい批判を受けた。これに対し、ファン・ゴッホも強い反論の手紙を返し、2人はその後絶交に至った[100]。

夏の間、ファン・ゴッホは農家の少年と一緒に村を歩き回って、ミソサザイの巣を探したり、藁葺き屋根の農家の連作を描いたりして過ごした。炭坑のストライキを描いたエミール・ゾラの小説『ジェルミナール』を読み、ボリナージュでの経験を思い出して共感する[106]。一方、『ジャガイモを食べる人々』のモデルになった女性(ホルディナ・ドゥ・フロート)が9月に妊娠した件について、ファン・ゴッホのせいではないかと疑われ、カトリック教会からは、村人にゴッホの絵のモデルにならないよう命じられるという干渉を受けた[107]。

同年(1885年)10月、ファン・ゴッホは首都アムステルダムの国立美術館を訪れ、レンブラント、フランス・ハルス、ロイスダールなどの17世紀オランダ(いわゆる黄金時代)の大画家の絵を見直し、素描と色彩を一つのものとして考えること、勢いよく一気呵成に描き上げることといった教訓を得るとともに、近年の一様に明るい絵への疑問を新たにした。同じ10月、ファン・ゴッホは、黒の使い方を実証するため、父の聖書と火の消えたろうそく、エミール・ゾラの小説本『生きる歓び』を描いた静物画を描き上げ、テオに送った[108][手紙 19]。しかし、もはやモデルになってくれる村人を見つけることができなくなった上、部屋を借りていたカトリック教会管理人から契約を打ち切られると、11月、ニューネンを去らざるを得なくなった[109]。残された多数の絵は母によって二束三文で処分された[110]。

-

『開かれた聖書の静物画』1885年10月、ニューネン。油彩、キャンバス、65.7 × 78.5 cm。ゴッホ美術館[112]F 117, JH 946。

アントウェルペン(1885年末-1886年初頭)

1885年11月、ファン・ゴッホはベルギーのアントウェルペンへ移り、イマージュ通りに面した絵具屋の、2階の小さな部屋を借りた[113]。1886年1月から、アントウェルペン王立芸術学院で人物画や石膏デッサンのクラスに出た[注釈 13]。また、美術館やカテドラルを訪れ、特にルーベンスの絵に関心を持った。さらに、エドモン・ド・ゴンクールの小説『シェリ』を読んでそのジャポネズリー(日本趣味)に魅了され、多くの浮世絵を買い求めて部屋の壁に貼った[115]。

金銭的には依然困窮しており、テオが送ってくれる金を画材とモデル代につぎ込み、口にするのはパンとコーヒーとタバコだけだった。同年2月、ファン・ゴッホはテオへの手紙で、前の年の5月から温かい物を食べたのは覚えている限り6回だけだと書いている。食費を切り詰め、体を酷使したため、歯は次々欠け、彼の体は衰弱した[116][手紙 20][注釈 14]。また、アントウェルペンの頃から、アブサン(ニガヨモギを原料とするリキュール)を飲むようになった[118]。

パリ(1886年-1888年初頭)

1886年2月末、ファン・ゴッホは、ブッソ=ヴァラドン商会(グーピル商会の後身)の支店を任されているテオを頼って、前ぶれなく夜行列車でパリに向かい、モンマルトルの弟の部屋に住み込んだ。部屋は手狭でアトリエの余地がなかったため、6月からはルピック通りのアパルトマンに2人で転居した[120]。パリ時代には、この兄弟が同居していて手紙のやり取りがほとんどないため、ファン・ゴッホの生活について分かっていないことが多い[121]。モンマルトルのフェルナン・コルモンの画塾に数か月通い、石膏彫刻の女性トルソーの素描などを残している[122]。もっとも、富裕なフランス人子弟の多い塾生の中では浮き上がった存在となり、長続きしなかった。オーストラリア出身のジョン・ピーター・ラッセルとは数少ない交友関係を持ち、ラッセルはファン・ゴッホの肖像画を描いている[123]。

1886年当時のパリでは、ルノワール、クロード・モネ、カミーユ・ピサロといった今までの印象派画家とは異なり、純色の微細な色点を敷き詰めて表現するジョルジュ・スーラ、ポール・シニャックといった新印象派・分割主義と呼ばれる一派が台頭していた。この年開かれた第8回印象派展は、新印象派の画家たちで彩られ、この回をもって終了した[124]。ファン・ゴッホは、春から秋にかけて、モンマルトルの丘から見下ろすパリの景観、丘の北面の風車・畑・公園など、また花瓶に入った様々な花の絵を描いた。同年冬には人物画・自画像が増えた。また、画商ドラルベレットのところでアドルフ・モンティセリの絵を見てから、この画家に傾倒するようになった[125]。カフェ・タンブランの女店主アゴスティーナ・セガトーリにモデルを世話してもらったり、絵を店にかけてもらったり、冬には彼女の肖像(『カフェ・タンブランの女』)を描いたりしたが、彼女に求婚して断られ、店の人間とトラブルになっている[126]。

同居のテオとは口論が絶えず、1887年3月には、テオは妹ヴィルに「フィンセントのことを友人と考えていたこともあったが、それは過去の話だ。彼には出て行ってもらいたい。」と苦悩を漏らしている[128]。他方、その頃から、ファン・ゴッホは印象派や新印象派の画風を積極的に取り入れるようになり、パリの風景を明るい色彩で描くようになった。テオもこれを評価する手紙を書いている[129]。同じくその頃、テオはブッソ=ヴァラドン商会で新進の画家を取り扱う展示室を任せられ、モネ、ピサロ、アルマン・ギヨマンといった画家の作品を購入するようになった。これを機に、エミール・ベルナールや、コルモン画塾の筆頭格だったルイ・アンクタン、トゥールーズ=ロートレックといった野心あふれる若い画家たちも、ファン・ゴッホ兄弟と親交を持つようになった[130]。彼が絵具を買っていたジュリアン・タンギー(タンギー爺さん)の店も、若い画家たちの交流の場となっていた[131]。

ファン・ゴッホは、プロヴァンス通りにあるサミュエル・ビングの店で多くの日本版画を買い集めた[132]。1887年の「タンギー爺さん」の肖像画の背景の壁にいくつかの浮世絵を描き込んでいるほか、渓斎英泉の『雲龍打掛の花魁』、歌川広重の『名所江戸百景』「亀戸梅屋舗」と「大はし あたけの夕立」を模写した油絵を制作している[133]。英泉作品は、『パリ・イリュストレ』日本特集号の表紙に原画と左右反転で印刷された絵を模写したものであり、ファン・ゴッホの遺品からも表紙が擦り切れた状態で発見されたことから、愛読していたことが窺える[134]。こうした浮世絵への熱中には、ベルナールの影響も大きい[135]。

同年(1887年)11月、ファン・ゴッホはクリシー大通りのレストラン・シャレで、自分のほかベルナール、アンクタン、トゥールーズ=ロートレック、A.H.コーニングといった仲間の絵の展覧会を開いた。そして、モネやルノワールら、大並木通り(グラン・ブールヴァール)の画廊に展示される大家と比べて、自分たちを小並木通り(プティ・ブールヴァール)の画家と称した[136]。ベルナールはこの展示会について「当時のパリの何よりも現代的だった」と述べているが[137]、パリの絵画界ではほとんど見向きもされなかった[138]。同月、ポール・ゴーギャンがカリブ海のマルティニークからフランスに帰国し、フィンセント、テオの兄弟はゴーギャンと交流するようになる[139]。

アルル(1888年-1889年5月)

ゴーギャン到着まで

ファン・ゴッホは、1888年2月20日、テオのアパルトマンを去って南フランスのアルルに到着し、オテル=レストラン・カレルに宿をとった[146][147]。ファン・ゴッホは、この地から、テオに画家の協同組合を提案した。エドガー・ドガ、モネ、ルノワール、アルフレッド・シスレー、ピサロという5人の「グラン・ブールヴァール」の画家と、テオやテルステーフなどの画商、そしてアルマン・ギヨマン、スーラ、ゴーギャンといった「プティ・ブールヴァール」の画家が協力し、絵の代金を分配し合って相互扶助を図るというものであった[148][手紙 21]。

ファン・ゴッホは、ベルナール宛の手紙の中で、「この地方は大気の透明さと明るい色の効果のため日本みたいに美しい。水が美しいエメラルドと豊かな青の色の広がりを生み出し、まるで日本版画に見る風景のようだ。」と書いている[手紙 22]。3月中旬には、アルルの街の南の運河にかかるラングロワ橋を描き(『アルルの跳ね橋』)、3月下旬から4月にかけてはアンズやモモ、リンゴ、プラム、梨と、花の季節の移ろいに合わせて果樹園を次々に描いた[149]。また、3月初めに、アルルにいたデンマークの画家クリスチャン・ムーリエ=ペーターセンと知り合って一緒に絵を描くなどし、4月以降、2人はアメリカの画家ドッジ・マックナイトやベルギーの画家ウジェーヌ・ボックとも親交を持った[150]。

同年(1888年)5月からは、宿から高い支払を要求されたことを機に、ラマルティーヌ広場に面した黄色い外壁で2階建ての建物(「黄色い家」)の東半分、小部屋付きの2つの部屋を借り、画室として使い始めた[注釈 15](ベッドなどの家具がなかったため、9月までは3軒隣の「カフェ・ドゥ・ラ・ガール」の一室に寝泊まりしていた)。ポン=タヴァンにいるゴーギャンが経済的苦境にあることを知ると、2人でこの家で自炊生活をすればテオからの送金でやり繰りできるという提案を、テオとゴーギャン宛に書き送っている[152][手紙 23]。5月30日頃、地中海に面したサント=マリー=ド=ラ=メールの海岸に旅して、海の変幻極まりない色に感動し、砂浜の漁船などを描いた[153]。6月、アルルに戻ると、炎天下、蚊やミストラル(北風)と戦いながら、毎日のように外に出てクロー平野の麦畑や、修道院の廃墟があるモンマジュールの丘、黄色い家の南に広がるラマルティーヌ広場を素描し、雨の日にはズアーブ兵(アルジェリア植民地兵)をモデルにした絵を描いた[154]。6月初めにはムーリエ=ペーターセンが帰国してしまい、寂しさを味わったファン・ゴッホは、ポン=タヴァンにいるゴーギャンとベルナールとの間でさかんに手紙のやり取りをした[155]。

7月、アルルの少女をモデルに描いた肖像画に、ピエール・ロティの『お菊さん』を読んで知った日本語を使って『ラ・ムスメ』という題を付けた[156]。同月、郵便夫ジョゼフ・ルーランの肖像を描いた[157]。8月、彼はベルナールに画室を6点のひまわりの絵で飾る構想を伝え、『ひまわり』を4作続けて制作した[158]。9月初旬、寝泊まりしていたカフェ・ドゥ・ラ・ガールを描いた『夜のカフェ』を、3晩の徹夜で制作した。この店は酔客が集まって夜を明かす居酒屋であり、ファン・ゴッホは手紙の中で「『夜のカフェ』の絵で、僕はカフェとは人がとかく身を持ち崩し、狂った人となり、罪を犯すようになりやすい所だということを表現しようと努めた。」と書いている[159][手紙 24]。

一方、ポン=タヴァンにいるゴーギャンからは、ファン・ゴッホに対し、同年(1888年)7月24日頃の手紙で、アルルに行きたいという希望が伝えられた[157]。ファン・ゴッホは、ゴーギャンとの共同生活の準備をするため、9月8日にテオから送られてきた金で、ベッドなどの家具を買い揃え、9月中旬から「黄色い家」に寝泊まりするようになった。同じ9月中旬に『夜のカフェテラス』を描き上げた[160]。9月下旬、『黄色い家』を描いた[161]。ゴーギャンが到着する前に自信作を揃えておかなければという焦りから、テオに費用の送金を度々催促しつつ、次々に制作を重ねた。過労で憔悴しながら、10月中旬、黄色い家の自分の部屋を描いた(『アルルの寝室』)[162]。

ゴーギャンとの共同生活

同年(1888年)10月23日、ゴーギャンがアルルに到着し、共同生活が始まった[171][注釈 16]。2人は、街の南東のはずれにあるアリスカンの散歩道を描いたり、11月4日、モンマジュール付近まで散歩して、真っ赤なぶどう畑を見たりした。2人はそれぞれぶどうの収穫を絵にした(ファン・ゴッホの『赤い葡萄畑』)。また、同じ11月初旬、2人は黄色い家の画室で「カフェ・ドゥ・ラ・ガール」の経営者ジョゼフ・ジヌーの妻マリーをモデルに絵を描いた(ファン・ゴッホの『アルルの女』)[173]。ゴーギャンはファン・ゴッホに、全くの想像で制作をするよう勧め、ファン・ゴッホは思い出によりエッテンの牧師館の庭を母と妹ヴィルが歩いている絵などを描いた[174]。しかし、ファン・ゴッホは、想像で描いた絵は自分には満足できるものではなかったことをテオに伝えている[175]。11月下旬、ファン・ゴッホは2点の『種まく人』を描いた[176]。また、11月から12月にかけて、郵便夫ジョゼフ・ルーランやその家族をモデルに多くの肖像画を描き、この仕事を「自分の本領だと感じる」とテオに書いている[177][手紙 25]。

一方で、次第に2人の関係は緊張するようになった。11月下旬、ゴーギャンはベルナールに対し「ヴァンサン(フィンセント)と私は概して意見が合うことがほとんどない、ことに絵ではそうだ。……彼は私の絵がとても好きなのだが、私が描いていると、いつも、ここも、あそこも、と間違いを見つけ出す。……色彩の見地から言うと、彼はモンティセリの絵のような厚塗りのめくらめっぽうをよしとするが、私の方はこねくり回す手法が我慢ならない、などなど。」と不満を述べている[175]。そして、12月中旬には、ゴーギャンはテオに「いろいろ考えた挙句、私はパリに戻らざるを得ない。ヴァンサンと私は性分の不一致のため、寄り添って平穏に暮らしていくことは絶対できない。彼も私も制作のための平穏が必要です。」と書き送り、ファン・ゴッホもテオに「ゴーギャンはこのアルルの仕事場の黄色の家に、とりわけこの僕に嫌気がさしたのだと思う。」と書いている[180][手紙 26]。12月中旬(16日ないし17日)、2人は汽車でアルルから西へ70 kmのモンペリエに行き、ファーブル美術館を訪れた。ファン・ゴッホは特にドラクロワの作品に惹かれ、帰ってから2人はドラクロワやレンブラントについて熱い議論を交わした。モンペリエから帰った直後の12月20日頃、ゴーギャンはパリ行きをとりやめたことをテオに伝えた[181]。

同年12月23日、ファン・ゴッホが自らの左耳を切り落とす事件が発生した[注釈 18]。12月30日の地元紙は、次のように報じている。

ファン・ゴッホ自身はこの事件について何も語っていない。パリに戻ったゴーギャンと会ったベルナールは、彼から伝え聞いた話として、1889年1月1日消印の友人オーリエ宛の手紙で次のように書いている。

一方、その10年あまり後、晩年のゴーギャンが書いた自伝『前後録』の中では、ファン・ゴッホがゴーギャンの背後から剃刀を手に突進してきた話が付け加えられているが、その信憑性には疑問もある[188]。翌日の12月24日、ゴーギャンは電報でテオをアルルに呼び寄せた[189]。

-

ゴーギャン『ぶどうの収穫――人間の悲哀』1888年11月。ファン・ゴッホの『赤い葡萄畑』と同時期の作品。

アルル市立病院

ファン・ゴッホは、アルル市立病院に収容された。ちょうどヨーとの婚約を決めたばかりだったテオは、12月24日夜の列車でアルルに急行し、翌日兄を病院に見舞うとすぐにパリに戻った[193]。ゴーギャンも、テオと同じ夜行列車でパリに戻った[194]。テオは、帰宅すると、ヨーに対し、「兄のそばにいると、しばらくいい状態だったかと思うと、すぐに哲学や神学をめぐって苦悶する状態に落ち込んでしまう。」と書き送り、兄の生死を心配している[195][194]。アルル市立病院での担当医は、当時23歳で、まだ医師資格を得ていない研修医のフェリックス・レーであった[196]。レー医師は、出血を止め、傷口を消毒し、感染症を防止できる絹油布の包帯を巻くという比較的新しい治療法を行った[197]。郵便夫ジョゼフ・ルーランや、病院の近くに住むプロテスタント牧師ルイ・フレデリック・サルがファン・ゴッホを見舞ってくれ、テオにファン・ゴッホの病状を伝えてくれた[198]。12月27日にオーギュスティーヌ・ルーランが面会に訪れた後、ファン・ゴッホは再び発作を起こし、病院の監禁室に隔離された[199]。

しかし、その後容態は改善に向かい、ファン・ゴッホは1889年1月2日、テオ宛に「あと数日病院にいれば、落ち着いた状態で家に戻れるだろう。何よりも心配しないでほしい。ゴーギャンのことだが、僕は彼を怖がらせてしまったのだろうか。なぜ彼は消息を知らせてこないのか。」と書いている[手紙 27]。そして、1月4日の「黄色い家」への一時帰宅許可を経て、1月7日退院許可が下り、ファン・ゴッホは「黄色い家」に戻った[200][201]。

退院したファン・ゴッホは、レー医師の肖像や、耳に包帯をした2点の自画像を描き、また事件で中断していた『ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女』も完成させた[202]。1月20日、ジョゼフ・ルーランが、転勤でアルルを離れなければならなくなり、ファン・ゴッホは、親友を失った[203]。ファン・ゴッホは、テオに、耐えられない幻覚はなくなり、悪夢程度に鎮まってきたと書いている。しかし、2月に入り、自分は毒を盛られている、至る所に囚人や毒を盛られた人が目につく、などと訴え、2月7日、近所の人が警察に対応を求めたことから、再び病院の監禁室に収容された[204][205]。2月17日に仮退院したが、2月25日、住民30名から市長に、「オランダ人風景画家が精神能力に狂いをきたし、過度の飲酒で異常な興奮状態になり、住民、ことに婦女子に恐怖を与えている」として、家族が引き取るか精神病院に収容するよう求める請願書が提出された。2月26日、警察署長の判断で再び病院に収容された[206][207][208][注釈 20]。警察署長は、関係者から事情聴取の上、3月6日、専門の保護施設に監禁相当との意見を市長に提出した[210]。

ファン・ゴッホは、3月23日までの約1か月間は単独病室に閉じ込められ、絵を描くことも禁じられた[211]。「厳重に鍵をかけたこの監禁室に長い間、監視人とともに閉じ込められている。僕の過失など証明されておらず、証明することもできないのに」と憤りの手紙を送っている[212]。4月18日の結婚式を前に新居の準備に忙しいテオからもほとんど便りはなく、フィンセントは結婚するテオに見捨てられるとの孤独感に苦しんだ[213]。

そんな中、3月23日、画家ポール・シニャックがアルルのファン・ゴッホのもとを訪れてくれ、レー医師を含め3人で「黄色い家」に立ち入った。不在の間にローヌ川の洪水による湿気で多くの作品が損傷していることに落胆せざるを得なかった[214]。しかし、シニャックは、パリ時代に見ていたファン・ゴッホの絵とは異なる、成熟した画風の作品に驚いた。ファン・ゴッホも、友人の画家に会ったことに刺激を受け、絵画制作を再開した。外出も認められるようになった[215]。

病院にいつまでも入院していることはできず、「黄色い家」に戻ることもできなくなったため、ファン・ゴッホは、居場所を見つける必要に迫られた。4月半ばには、レー医師が所有するアパートを借りようという考えになっていたが、1人で生活できるか不安になり、あきらめた[216]。最終的に、4月下旬、テオに、サル牧師から聞いたサン=レミの療養所に移る気持ちになったので、転院の手続をとってほしいと手紙で頼んだ[217][手紙 28]。当時、公立の精神科病院に入れられれば二度と退院の見込みはなかったのに対し、民間の療養所は遥かに恵まれた環境であった[218]。

-

『包帯をしてパイプをくわえた自画像』1889年1月、アルル。油彩、キャンバス、51 × 45 cm。個人コレクションF 529, JH 1658。退院後に担当医らのために描かれた2枚の自画像のうち1枚[219]。

-

『アルルの病院の中庭』1889年4月、アルル。油彩、キャンバス、73 × 92 cm。ラインハルト・コレクションF 519, JH 1687。

サン=レミ(1889年5月-1890年5月)

同年(1889年)5月8日、ファン・ゴッホは、サル牧師に伴われ、アルルから20 km余り北東にあるサン=レミのサン=ポール=ド=モーゾール修道院療養所に入所した。病院長テオフィル・ペロンは、その翌日、「これまでの経過全体の帰結として、ヴァン・ゴーグ氏は相当長い間隔を置いたてんかん発作を起こしやすい、と私は推定する。」と記録している[223]。

ファン・ゴッホは、療養所の一室を画室として使う許可を得て[222]、療養所の庭でイチハツの群生やアイリスを描いた[224]。また、病室の鉄格子の窓の下の麦畑や、アルピーユ山脈の山裾の斜面を描いた。6月に入ると、病室の外に出てオリーブ畑や糸杉を描くようになった[225]。同じ6月、アルピーユの山並みの上に輝く星々と三日月に、S字状にうねる雲を描いた『星月夜』を制作した。彼は、『オリーブ畑』、『星月夜』、『キヅタ』などの作品について、「実物そっくりに見せかける正確さでなく、もっと自由な自発的デッサンによって田舎の自然の純粋な姿を表出しようとする仕事だ。」と述べている[226][手紙 29]。一方、テオは、兄の近作について「これまでなかったような色彩の迫力があるが、どうも行き過ぎている。むりやり形をねじ曲げて象徴的なものを追求することに没頭したりすると、頭を酷使して、めまいを引き起こす危険がある。」と懸念を伝えている[227][手紙 30]。7月初め、ファン・ゴッホはヨーが妊娠したことを知らされ、お祝いの手紙を送るが、複雑な心情も覗かせている[228]。

ファン・ゴッホの病状は改善しつつあったが、アルルへ作品を取りに行き、戻って間もなくの同年(1889年)7月半ば、再び発作が起きた。8月22日、ファン・ゴッホは「もう再発することはあるまいと思い始めた発作がまた起きたので苦悩は深い。……何日かの間、アルルの時と同様、完全に自失状態だった。……今度の発作は野外で風の吹く日、絵を描いている最中に起きた。」と書いている[229][手紙 31]。9月初めには意識は清明に戻り、自画像、『麦刈る男』、看護主任トラビュックの胸像、ドラクロワの『ピエタ』の石版複製を手がかりにした油彩画などを描いた[230]。また、ミレーの『野良仕事』の連作を模写した。ファン・ゴッホは、模写の仕事を、音楽家がベートーヴェンを解釈するのになぞらえている[手紙 32]。以降、12月まで、ミレーの模写のほか『石切場の入口』、『渓谷』、『病院の庭の松』、オリーブ畑、サン=レミのプラタナス並木通りの道路工事などを描いた[231]。

-

『二本の糸杉』1889年6月、サン=レミ。油彩、キャンバス、93.4 × 74 cm。メトロポリタン美術館[234]F 613, JH 1746。

-

『オリーブ畑』1889年6月、サン=レミ。油彩、キャンバス、72 × 92 cm。クレラー・ミュラー美術館[235]F 585, JH 1758。

-

『プラタナス並木通りの道路工事』1889年12月、サン=レミ。油彩、キャンバス、73.4 × 91.8 cm。クリーブランド美術館[237]F 658, JH 1861。

1889年のクリスマスの頃、再び発作が起き、この時は1週間程度で収まった[238]。1890年1月下旬、アルルへ旅行して戻ってきた直後にも、発作に襲われた[239]。1月31日にテオとヨーの間に息子(フィンセント・ヴィレムと名付けられた)が生まれたのを祝って2月に『花咲くアーモンドの木の枝』を描いて贈ったり、ゴーギャンが共同生活時代に残したスケッチをもとにジヌー夫人の絵を描いたりして創作を続けるが、2月下旬にその絵をジヌー夫人自身に届けようとアルルに出かけた時、再び発作で意識不明になった[240]。4月、ペロン院長はテオに、ファン・ゴッホが「ある時は自分の感じていることを説明するが、何時間かすると状態が変わって意気消沈し、疑わしげな様子になって何も答えなくなる。」と、完全な回復が遅れている様子を伝えている[241]。また、ペロン院長による退院時(5月)の記録には、「発作の間、患者は恐ろしい恐怖感にさいなまれ、絵具を飲み込もうとしたり、看護人がランプに注入中の灯油を飲もうとしたりなど、数回にわたって服毒を試みた。発作のない期間は、患者は全く静穏かつ意識清明であり、熱心に画業に没頭していた。」と記載されている[242]。

一方、ファン・ゴッホの絵画は少しずつ評価されるようになっていた。同年(1890年)1月、評論家のアルベール・オーリエが『メルキュール・ド・フランス』誌1月号にファン・ゴッホを高く評価する評論を載せ、ブリュッセルで開かれた20人展ではゴッホの『ひまわり』、『果樹園』など6点が出品されて好評を博した[243][244]。2月、この展覧会でファン・ゴッホの『赤い葡萄畑』が初めて400フランで売れ(買い手は画家で20人展のメンバーのアンナ・ボック)、テオから兄に伝えられた[245]。3月には、パリで開かれたアンデパンダン展に『渓谷』など10点がテオにより出品され、ゴーギャンやモネなど多くの画家から高い評価を受けているとテオが兄に書き送っている[246]。

体調が回復した5月、ファン・ゴッホは、ピサロと親しい医師ポール・ガシェを頼って、パリ近郊のオーヴェル=シュル=オワーズに転地することにした。最後に『糸杉と星の見える道』を描いてから、5月16日サン=レミの療養所を退所した。翌朝パリに着き、数日間テオの家で過ごしたが、パリの騒音と気疲れを嫌って早々にオーヴェルに向かって発った[247]。

オーヴェル=シュル=オワーズ(1890年5月-7月)

同年(1890年)5月20日、ファン・ゴッホはパリから北西へ30 km余り離れたオーヴェル=シュル=オワーズの農村に着き、ポール・ガシェ医師を訪れた。ガシェ医師について、ファン・ゴッホは「非常に神経質で、とても変わった人」だが、「体格の面でも、精神的な面でも、僕にとても似ているので、まるで新しい兄弟みたいな感じがして、まさに友人を見出した思いだ」[手紙 33] と妹ヴィルに書いている。ファン・ゴッホは村役場広場のラヴー旅館に滞在することにした[250]。

ファン・ゴッホは、古い草葺屋根の家々、セイヨウトチノキ(マロニエ)の花を描いた。またガシェ医師の家を訪れて絵画や文学の話をしつつ、その庭、家族、ガシェの肖像などを描いた[251]。6月初めには、さらに『オーヴェルの教会』を描いた[252]。テオには、都会ではヨーの乳の出も悪く子供の健康に良くないからと、家族で田舎に来るよう訴え、オーヴェルの素晴らしさを強調する手紙をしきりに送った。最初は日曜日にでもと言っていたが、1か月の休養が必要だろうと言い出し、さらには何年も一緒に生活したいと、ファン・ゴッホの要望は膨らんだ[253]。そして6月8日の日曜日、パリからテオとヨーが息子を連れてオーヴェルを訪れ、ファン・ゴッホとガシェの一家と昼食をとったり散歩をしたりした。ファン・ゴッホは2日後「日曜日はとても楽しい思い出を残してくれた。……また近いうちに戻ってこなくてはいけない。」と書いている[254][255][手紙 34]。6月末から50 cm(センチメートル)×100 cmの長いキャンバスを使うようになり、これを縦に使ってピアノを弾くガシェの娘マルグリットを描いた[256]。

この頃、パリのテオは、勤務先の商会の経営者ブッソ、ヴァラドンと意見が対立しており、ヨーの兄アンドリース・ボンゲル(ドリース)とともに共同で自営の画商を営む決意をするか迷っていた。またヨーと息子が体調を崩し、そのことでも悩んでおり、テオは6月30日、兄宛に悩みを吐露した長い手紙を書いている[258][手紙 35]。7月6日、ファン・ゴッホはパリを訪れた。ヨーによれば、アルベール・オーリエや、トゥールーズ=ロートレックなど多くの友人が彼を訪ねたほか、ギヨマンも来るはずだったが、ファン・ゴッホは「やり切れなくなったので、その訪問を待たずに急いでオーヴェルへ帰っていった」という。この日、テオやヨーとの間で何らかの話合いがされたようであるが、ヨーはその詳細を語っていない[259][注釈 21]。ファン・ゴッホは、7月10日頃、オーヴェルからテオとヨー宛に「これは僕たちみんなが日々のパンを危ぶむ感じを抱いている時だけに些細なことではない。……こちらへ戻ってきてから、僕もなお悲しい思いに打ちしおれ、君たちを脅かしている嵐が自分の上にも重くのしかかっているのを感じ続けていた。」と書き送っている。また、大作3点(『荒れ模様の空の麦畑』、『カラスのいる麦畑』、『ドービニーの庭』)を描き上げたことを伝えている[264][手紙 36]。また、ファン・ゴッホはその後にもテオの「激しい家庭のもめ事」を心配する手紙を送ったようであり(手紙は残っていない)、7月22日、テオは兄に、(共同自営問題[注釈 22]に関し)ドリースとの議論はあったものの、激しい家庭のもめ事など存在しないという手紙を送り、これに対しファン・ゴッホは最後の手紙となる7月23日の手紙で「君の家庭の平和状態については、平和が保たれる可能性も、それを脅かす嵐の可能性も僕には同じように納得できる。」などと書いている[266][手紙 37]。

-

『ピアノを弾くマルグリット・ガシェ』1890年6月、オーヴェル。油彩、キャンバス、102.6 × 50 cm。バーゼル市立美術館F 772, JH 2048。

-

『ドービニーの庭』1890年7月、オーヴェル。油彩、キャンバス、54 × 101.5 cm。バーゼル市立美術館F 777, JH 2105。

死(1890年7月)

本作をファン・ゴッホの絶筆とする説がある[272]。

浮世絵に関心の高いヴァン・ゴッホは最晩年、オーストラリア生まれの画家エドムンド・ウォルポール・ブルックと知り合った。エドムンドはイギリス人の父ジョン・ヘンリー・ブルックがジャパン・デイリー・ヘラルドのディレクター(1867年から)で、日本で活動していた[273][注釈 23]。

7月27日の日曜日の夕方、オーヴェルのラヴー旅館に、怪我を負ったファン・ゴッホが帰り着いた。旅館の主人に呼ばれて彼の容態を見たガシェは、同地に滞在中だった医師マズリとともに傷を検討した。傷は銃創であり、左乳首の下、3、4 cmの辺で紫がかったのと青みがかったのと二重の暈に囲まれた暗い赤の傷穴から弾が体内に入り、既に外への出血はなかったという。両名は、弾丸が心臓をそれて左の下肋部に達しており、移送も外科手術も無理と考え、絶対安静で見守ることとした[275]。ガシェは、この日のうちにテオ宛に「本日、日曜日、夜の9時、使いの者が見えて、令兄フィンセントがすぐ来てほしいとのこと。彼のもとに着き、見るとひどく悪い状態でした。彼は自分で傷を負ったのです。」という手紙を書いた[276]。翌28日の朝、パリで手紙を受け取ったテオは兄のもとに急行した。彼が着いた時点ではファン・ゴッホはまだ意識があり話すことが出来たものの、29日午前1時半に死亡した。37歳没[277]。7月30日、葬儀が行われ、テオのほかガシェ、ベルナール、その仲間シャルル・ラヴァルや、ジュリアン・フランソワ・タンギーなど、12名ほどが参列した[278]。

テオは8月1日、パリに戻ってから妻ヨー宛の手紙に「オーヴェルに着いた時、幸い彼は生きていて、事切れるまで私は彼のそばを離れなかった。……兄と最期に交わした言葉の一つは、『このまま死んでゆけたらいいのだが』だった。」と書いている[279]。

テオは、同年(1890年)8月、兄の回顧展を実現しようと画商ポール・デュラン=リュエルに協力を求めたが、断られたため画廊での展示会は実現せず、9月22日から24日までテオの自宅アパルトマンでの展示に終わった[280][281]一方、9月12日頃、テオはめまいがするなどと体調不良を訴え、同月のある日、突然麻痺の発作に襲われて入院した。10月14日、精神病院に移り、そこでは梅毒の最終段階、麻痺性痴呆と診断されている。11月18日、ユトレヒト近郊の診療所に移送され療養を続けたが、1891年1月25日、兄の後を追うように亡くなり、ユトレヒトの市営墓地に埋葬された[282]。なお、ファン・ゴッホの当初の墓地(正確な位置は現在は不明)は15年契約であったため、1905年6月13日、ヨー、ガシェらによって、同じオーヴェルの今の場所に改葬された[283][284]。1914年4月、ヨーがテオの遺骨をこの墓地に移し、兄弟の墓石が並ぶことになった[285]。

ファン・ゴッホはオーヴェルの麦畑付近で拳銃を用いて自殺を図ったとするのが定説だが、現場を目撃した者はおらず、また、自らを撃ったにしては銃創や弾の入射角が不自然な位置にあるという主張もある。2011年にファン・ゴッホの伝記を刊行したスティーヴン・ネイフとグレゴリー・ホワイト・スミスは、地元の少年達との小競り合いの末に、彼らが持っていた銃が暴発し、ファン・ゴッホを誤射してしまったとする説を唱えた。ファン・ゴッホ美術館は「新説は興味深いが依然疑問が残る」とコメントしている[286][注釈 24]。2016年7月、ファン・ゴッホが自殺に用いたとされる、1960年にオーヴェルの農地から発見された拳銃がファン・ゴッホ美術館にて展示された[289]。

病因

ファン・ゴッホが起こした「耳切り事件」や、その後も引き続いた発作の原因については、次のようなものを含め、数多くの仮説がある(数え方により100を超える[290])。このうち、てんかんもしくは統合失調症とする説が最も有力である[291]。しかし、医学的・精神医学的見解は混沌としており、確定的診断を下すには慎重であるべきとの指摘がされている[292]。

- てんかん説

- アルルの病院の上層部による診断は「全般的せん妄を伴う急性躁病」であったが、若いフェリクス・レー医師だけが「一種のてんかん」と考え、ファン・ゴッホもその説明に納得している。当時、伝統的に認められてきたてんかんとは別に、発作と発作の間に長い安定期間があり比較的普通の生活を送ることができる類型があること、日光、アルコール、精神的動揺などが発作の引き金となり得ることなどが分かってきていた。ペロン医師も、レーの診断を支持した[293]。

- 統合失調症説

- カール・ヤスパースは、てんかんのうち強直間代発作における典型的症状である強直痙攣が見られないことから、てんかん説に疑問を呈し、統合失調症か麻痺であるとした上で、2年間も発作に苦しみながら判断能力を失わなかったことから見て統合失調症との判定に傾いている[294]。

- 梅毒性麻痺説

- ファン・ゴッホは、アントウェルペン滞在中に梅毒と診断されて水銀剤治療と座浴療法を受けている。ランゲ・アイヒバウムは、「急性梅毒性分裂・てんかん様障害」との診断を下している[295]。

- メニエール病説

- メニエール病とは内耳の病気で、ひどい目まい、吐き気、強い耳鳴り、難聴を伴うものである。ファン・ゴッホは「目まいに襲われている間、痛みと苦しみの前に自分が臆病者になってしまった思いだ」と書いており、こうした手紙の詳細な調査からメニエール病の症状に当てはまるとする研究がある[296]。

- アブサン中毒説

- ファン・ゴッホはアントウェルペンないしパリ時代からアブサンを多飲していたが、アブサンには原料のニガヨモギに含まれるツジョンという有毒成分があり、振戦せん妄、てんかん性痙攣、幻聴を主症状とするアルコール中毒を引き起こす[297]。サン=レミの精神病院に入院中、ファン・ゴッホが絵具のチューブの中身を飲み込んだことがあるが、これは絵具の溶剤であるテレビン油がツジョンと性質が似ているためであるという意見も発表されている。しかしこれを「耳切り事件」のような行動と結びつけるには難点もある[298]。ゴッホの手紙の中にアブサンを飲んだという記録はないし、アルルではアブサンはほとんど売られていなかったという指摘もある[299]。

- 急性間欠性ポルフィリン症説

- ポルフィリン誘導体の代謝異常により、間欠的な腹痛、悪心、嘔吐を伴い、光過敏症となり、神経症状を引き起こすとされている、まれな病気である。この説に対しては、遺伝的な説明が不十分との意見もある[300][301]。

孤独な社会的行動、狭い興味関心などの特徴を指摘して、アスペルガー症候群であったとする見解もある[302]。彼の病気と芸術との関係については、発作の合間には極めて冷静に制作していたことから、彼の芸術が「狂気」の所産であるとはいえないという意見が多い[291]。

後世

1890年代の評価

ファン・ゴッホの作品については、晩年の1890年1月に『メルキュール・ド・フランス』誌に発表されたアルベール・オーリエの評論で、既に高く評価されていた。オーリエは、「フィンセント・ファン・ゴッホは実際、自らの芸術、自らのパレット、自然を熱烈に愛する偉大な画家というだけではなく、夢想家、熱狂的な信者、美しき理想郷に全身全霊を捧げる者、観念と夢とによって生きる者なのだ。」と賞賛している[304]。同時期の他の評論家らによるアンデパンダン展についての記事も、比較的ファン・ゴッホに好意的なものであった[305]。他方、ファン・ゴッホの絵が生前売れたのは、友人の姉アンナ・ボックが400フランで買い取った『赤い葡萄畑』だけであるとされ、これは一般的に生前の不遇を象徴する事実とみなされている[306][注釈 25]。ただし、これについては、ファン・ゴッホが絵を描いたのは10年に満たず、ちょうど展覧会に出品し始めた時に若くしてこの世を去ったことを考えれば、彼の絵画が成熟してから批評家によって承認されるまでの期間はむしろ短いとの指摘もある[308]。

ゴッホ死後の1891年2月、ブリュッセルの20人展で遺作の油絵8点と素描7点が展示された。同年3月、パリのアンデパンダン展では油絵10点が展示された。オクターヴ・ミルボーは、このアンデパンダン展について、『エコー・ド・パリ』紙に「かくも素晴らしい天分に恵まれ、誠に直情と幻視の画家がもはやこの世にいないと思えば、大きな悲しみに襲われる。」と、ファン・ゴッホを賞賛する文章を描いている[311]。オーリエや他の評論家からもファン・ゴッホへの賞賛が続いた。オーリエは、ファン・ゴッホを同時代における美術の潮流の中に位置付けながら、「写実主義者」であると同時に「象徴主義者」であり、「理想主義的な傾向」を持った「自然主義の美術」を実践しているという、逆説的な評価を述べている[312]。唯一、シャルル・メルキが1893年に、印象派ら「現在の絵画」を批判する論文を発表し、その中でファン・ゴッホについて「こてに山と盛った黄、赤、茶、緑、橙、青の絵具が、5階から投げ落としたかごの中の卵のように、花火となって飛び散った。……何かを表しているように見えるが、きっと単なる偶然であろう。」と皮肉った批評を行ったが、同調する評論家はいなかった[313]。

ヨーは、1892年、アムステルダムでの素描展やハーグでの展覧会を開いたり、画商に絵を送ったりして、ファン・ゴッホの作品を世に紹介する努力を重ね、12月には、アムステルダムの芸術ホール・パノラマで122点の回顧展を実現した[314]。北欧ではファン・ゴッホの受容が比較的早く、1893年3月、コペンハーゲンでゴーギャンとゴッホの展覧会が開かれ、リベラルな新聞に好評を博した[315]。パリの新興の画商アンブロワーズ・ヴォラールも、1895年と1896年に、ゴッホの展覧会を開き、知名度の向上に寄与した[316][317]。

1893年、ベルナールが『メルキュール・ド・フランス』誌上でゴッホの書簡の一部を公表し、ファン・ゴッホの伝記的事実を伝え始めると、人々の関心が作品だけでなくファン・ゴッホという人物の個性に向かうようになった。1894年、ゴーギャンもファン・ゴッホに関する個人的な回想を発表し、その中で「全く、どう考えても、フィンセントは既に気が狂っていた。」と書いている[318]。こうして、フランスのファン・ゴッホ批評においては、彼の芸術的な特異性、次いで伝記的な特異性が作り上げられ、賛美されるという風潮が確立した[319]。

社会的受容と伝説の流布(20世紀前半)

1900年頃から、今までルノワール、ピサロといった印象派の大家の陰で売れなかったシスレー、セザンヌ、ゴッホらの作品が市場で急騰し始めた。1900年にはファン・ゴッホの『立葵』が1100フランで買い取られ、1913年には『静物』が3万5200フランで取引された。さらに1932年にはファン・ゴッホ1点が36万1000フランで落札されるに至った。また、作品の価値の高まりを反映して、1918年頃には既に偽作が氾濫する状態であった。このように、批評家や美術史家のグループを超えて、ファン・ゴッホの絵画は大衆に受け入れられていった。それを助長したのは、彼の伝記の広まり、作品の複製図版の増殖、展覧会や美術館への公衆のアクセスであった[320]。

展覧会

1901年3月には、パリのベルネーム=ジューヌ画廊で65点の油絵が展示され、この展覧会はアンリ・マティス、アンドレ・ドラン、モーリス・ド・ヴラマンクというフォーヴィスムの主要な画家たちに大きな影響を与えた。1905年3月から4月のアンデパンダン展で行われた回顧展も、フォーヴィスム形成に大きく寄与した(→絵画史的意義)。

オランダでも、ドルドレヒト、レイデン、ハーグ、アムステルダム、ロッテルダムなど、各地で展覧会が開催され、1905年にはアムステルダム市立美術館で474点という大規模の回顧展が開催された[321]。ヨーはこれらの展覧会について、作品の貸出しや売却を取り仕切った[322]。

ドイツでは、ベルリンの画商パウル・カッシーラーが、フランスの画商らやヨーとのコネクションを築いてファン・ゴッホ作品を取り扱っており、1905年9月以降、ハンブルク、ドレスデン、ベルリン、ウィーンと、各都市を回ってファン・ゴッホ展を開催した[323][281]。ドイツでのファン・ゴッホ人気は他国をしのぎ、第1次世界大戦開戦期には、ドイツは油彩画120点・素描36点という、オランダに次ぐ数の公的・私的コレクションを抱えるに至った[324]。もっとも、ファン・ゴッホを「フランス絵画」と見て批判する声もあった[325]。1928年にはカッシーラー画廊がベルリンで大規模なファン・ゴッホ展を行ったが、この時、数点の油彩画が偽作であることが判明し、ヴァッカー・スキャンダルが明るみに出た[326](→#真贋・来歴をめぐる問題)。

ロンドンでは、ロジャー・フライが1910年11月、「マネとポスト印象派の画家たち」と題する展覧会を開き、ファン・ゴッホの油彩画22点も展示したが、イギリスの新聞はこれを冷笑した[327]。

1937年には、パリ万国博覧会の一環として大規模な回顧展が開かれた[328]。

アメリカ合衆国では、1929年、ニューヨーク近代美術館のこけら落とし展覧会で、セザンヌ、ゴーギャン、スーラ、ゴッホの4人のポスト印象派の画家が取り上げられた。後述のストーンの小説でファン・ゴッホの知名度は一気に上がり、1935年に同美術館をはじめとするアメリカ国内5都市でアメリカ最初のファン・ゴッホ回顧展が開催され、合計87万8709人の観客を呼んだ[329]。第1次世界大戦後、世界経済の中心がヨーロッパからアメリカに移るにつれ、アメリカ国内では新しい美術館が次々生まれ、ゴッホ作品を含むヨーロッパ美術が大量に流入していった。ナチス・ドイツの退廃芸術押収から逃れた作品の受入先ともなった[330]。

書簡集と伝記の出版

1911年、ベルナールが自分宛のファン・ゴッホの書簡集を出版した。1914年、ヨーが3巻の『ファン・ゴッホ書簡集』を出版し、その冒頭に「フィンセント・ファン・ゴッホの思い出――彼の義妹による」を掲載した[332][333][335]。

書簡集の出版後、それを追うように、数多くの伝記、回想録、精神医学的な研究が発表された。そこでは、ファン・ゴッホの人生について、理想化され、精神性を付与され、英雄化されたイメージが作り上げられていった[336]。すなわち、「強い使命感」、「並外れた天才」、「孤立と実際的・社会的な生活への不適合」、「禁欲と貧困」、「無私」、「金銭的・現世的な安楽への無関心と高貴な精神」、「同時代人からの無理解・誤解」、「苦痛に耐えての死(殉教のイメージ)」、「後世における成就」といったモチーフが伝記の中で繰り返され、強調されている。これらのモチーフは、キリスト教の聖人伝を構成する要素と同じであることが指摘されている[337]。こうした伝説は、ファン・ゴッホ自身の書簡に記されたキリスト教的信念や、テオの貢献、「耳切り事件」、自殺といった多彩なエピソードによって強められた[338]。1934年にはアーヴィング・ストーンがLust for Lifeと題する伝記小説(邦訳『炎の人ゴッホ』)を発表し、全米のトップセラーとなった[339]。

精神医学的研究

1920年のビルンバウム(ドイツ)による論考に引き続き、1924年フランスで精神医学者ジャン・ヴァンションが、ファン・ゴッホの事例に言及した論文を発表すると、ゴッホの「狂気」に関する同様の研究が次々発表されるようになった。1940年代初頭までに、1ダースもの異なった診断が提示されるに至った[340]。他方、アントナン・アルトーは、1947年に小冊子『ファン・ゴッホ――社会が自殺させし者』を発表し、ファン・ゴッホが命を捨てたのは彼自身の狂気の発作のせいではないとした上で、ガシェ医師がゴッホに加えた圧迫、テオが兄のもとを訪れようとしなかったこと、ペロン医師の無能力、ガシェ医師がファン・ゴッホ自傷後に手術をしなかったこと、そしてファン・ゴッホを死に追いやった社会全体を告発している[341]。

大衆文化への取込み(20世紀後半)

第2次世界大戦後、ファン・ゴッホは大部数の伝記、映画、芝居、バレエ、オペラ、歌謡曲、広告、あらゆるイメージ(作品の複製、模作、ポスター、絵葉書、Tシャツ、テレフォンカード等)で取り上げられ、大衆文化に取り込まれていった[342]。他方で、L.ローランドは、1959年の著作の中で、テオの妻ヨーが、ゴッホ書簡集を出版した際、テオのフィンセントへの愛情と献身という物語にとって不都合な部分は削るなどの作為を加えていることを明らかにし、アルトーに引き続いて、ファン・ゴッホをめぐる伝説に疑問を投げかけた[331]。

1970年代、ヤン・フルスケルがファン・ゴッホの日付のない手紙の配列について研究を進め、今まで伝えられてきた多くのエピソードに疑問を投げかけた[343]。1984年、ニューヨークのメトロポリタン美術館が、「アルルのファン・ゴッホ」展を開催し、学芸員ロナルド・ピックヴァンスによる徹底的な研究に基づいたカタログを刊行した。1987年には、続編となる「サン=レミとオーヴェルのファン・ゴッホ」展を開催した。これらは、不遇と精神病のイメージに彩られた伝説を排除し、歴史的に正確なファン・ゴッホ像を確立しようとする動きの到達点を示すものであった[344]。同様のゴッホ展は各国で開催され、没後100年に当たる1990年には、ファン・ゴッホ美術館が回顧展を開催した[345]。

映画

1990年のカタログによれば、1948年から1990年までの間にファン・ゴッホを題材としたドキュメンタリーおよびフィクションの映像作品は合計82本に上り、近年では年間10本も制作されている[346]。劇場公開された代表的な作品としては次のようなものがある。

- 『ファン・ゴッホ』(1948年、フランス)

- 『炎の人ゴッホ』(Lust for Life, 1955年、アメリカ)

- 監督ヴィンセント・ミネリ、出演カーク・ダグラス。ゴッホの伝記映画の中では最も有名な作品で「周囲の無理解にもかかわらず情熱をもって独自の芸術を追求した狂気の天才画家」という通俗的なファン・ゴッホのイメージを定着させるのに決定的な役割を果たした。ゴーギャンを演じたアンソニー・クインがアカデミー助演男優賞を受賞。

- 『ゴッホ』(Vincent & Theo, 1990年、アメリカ)

- 監督ロバート・アルトマン、出演ティム・ロス。神話化されたファン・ゴッホの物語の脱構築を目指した作品で、いくぶん脚色されているとはいえ比較的史実に近い。画家は、他の作品に比べれば感情を抑えた冷静で分析的な性格として描かれている。原題が示すように弟のテオにもスポットが当てられている。

- 『夢』(Dreams, 1990年、日本・アメリカ)

- 監督黒澤明。八つのエピソードのうちの一つ「鴉」が、主人公の日本人がファン・ゴッホの絵画世界の中に入り込んで本人に出会う夢話となっている。ファン・ゴッホを演じたのは映画監督のマーティン・スコセッシ。

- 『ヴァン・ゴッホ 』(Van Gogh, 1991年、フランス)

- 監督モーリス・ピアラ。ゴッホの最晩年、オーヴェル=シュル=オワーズにおける2カ月の生活を描く。医師ガシェの娘マルグリットとの関係なども描かれ、快活で人間味のあるゴッホが描かれている。

- 『ゴッホ 最期の手紙』(Loving Vincent, 2017年、イギリス・ポーランド合作)

- 監督ドロタ・コビエラ、ヒュー・ウェルチマン。全編が、ゴッホの油絵タッチで描かれたアニメーション映画。俳優の演じた実写映像をもとにしている。ゴッホの死後に周囲の人物が自分たちのゴッホ像を語る形式なのでそのキャラクターは判然としない。第30回ヨーロッパ映画賞長編アニメ映画賞受賞。

- 『永遠の門 ゴッホの見た未来』(At Eternity's Gate, 2018年、アメリカ合衆国、イギリス、フランス合作)

- 監督ジュリアン・シュナーベル。ゴッホをウィレム・デフォーが演じている。デフォーは本作の演技でヴェネツィア国際映画祭男優賞を受賞した。本作のゴッホは浮世離れした感性の鋭い芸術家として描かれている。

作品の高騰

第一次世界大戦後には、前述のようにファン・ゴッホ作品の評価が確立し、1920年代から1930年代の最高価格は4000ポンド台となり、ルノワールに肉薄するものとなった。第二次世界大戦後は、近代絵画全体の価格水準が高騰するとともに、ファン・ゴッホ作品も従来の10倍ないし100倍となり、ルノワールと肩を並べた[347]。1970年には『糸杉と花咲く木』が130万ドルで取引されるなど100万ドルを超えるものが出て、1970年代には美術市場に君臨するようになった。1980年、『詩人の庭』がクリスティーズで520万ドル(約12億円)という、30号の作品としては異例の高額で落札された[348]。この時期は、記録破りの落札価格が普通になり、サザビーズやクリスティーズといったオークション・ハウスが美術市場を支配することがはっきりした時代であった[349]。

さらに1980年代にはオークションの高値記録が次々更新されるようになった[350]。1988年2月4日付「リベラシオン」紙は、「昨年(1987年)3月30日、ロンドンのクリスティーズにて日本の安田火災(安田火災海上、現損害保険ジャパン)がひまわりを3630万ドル[注釈 26](約58億円)で落札した[注釈 27]瞬間、心理的な地震のようなものが記録された。……またアイリスは、(同年)11月11日に、ニューヨークのサザビーズで5390万ドルで落札された。」と取り上げている[353]。日本のバブル景気であふれたマネーが円高に支えられて欧米美術品市場に流入し、特に『ひまわり』の売立ては、市場の構造を根本から変化させ、印象派以降の近代美術品の価格を高騰させた[354]。

さらに、1990年5月15日には、ニューヨークのクリスティーズで齊藤了英が『医師ガシェの肖像』を8250万ドル(約124億5000万円)で落札し[355][注釈 28]、各紙で大々的に報じられた[350]。この作品は、ヨーによって1898年頃にわずか300フランで売却されたと伝えられるものである[357]。この落札は、1980年代末から90年代初頭にかけての日本人バイヤーブームを象徴する高額落札となった[358]。反面、こうした動きに欧米メディアは批判的で、齊藤が作品を「死んだら棺桶に入れて燃やすように言っている」と発言したことも非難を浴びた[359]。

ファン・ゴッホの油絵作品は約800点であるが、パリ以前と以後では価格に少なからぬ差異があり、主題によっても異なる。高い人気に対して名品が比較的少ないことが高値の原因となっている[360]。

ファン・ゴッホの作品のうち、特に高額な取引として有名な例は次のとおりである[355]。

| 作品名 | 画像 | F | JH | 競売日 | 価格(米ドル) |

|---|---|---|---|---|---|

| ひまわり(15本のひまわり) |  |

457 | 1666 | 1987年3月30日 | 3950万ドル[注釈 26] |

| アイリス | 608 | 1691 | 1987年11月11日 | 5390万ドル | |

| 医師ガシェの肖像 |  |

753 | 2007 | 1990年5月15日 | 8250万ドル[注釈 28] |

| 自画像(あごひげのないもの) |  |

525 | 1665 | 1998年11月19日 | 7150万ドル |

| アルルの女 (ジヌー夫人) |  |

543 | 1895 | 2006年5月2日 | 4030万ドル[361] |

日本での受容

1910年(明治43年)、森鷗外が『スバル』誌上の「むく鳥通信」でファン・ゴッホの名前に触れたのが、日本の公刊物では最初の例であるが[362]、ファン・ゴッホを日本に本格的に紹介したのは、武者小路実篤らの白樺派であった。1910年に創刊された『白樺』は、文学雑誌ではあったが、西洋美術の紹介に情熱を燃やし、マネ、セザンヌ、ゴーギャン、ファン・ゴッホ、ロダン、マティスなど、印象派からポスト印象派、フォーヴィスムまでの芸術を、順序もなく一気に取り上げた[363]。第1年(1910年)11月号には斎藤与里による最初の評論が掲載[364]、第2年(1911年)2月号からは児島喜久雄訳の「ヴィンツェント・ヴァン・ゴォホの手紙」が掲載され、第3年(1912年)11月号には「ゴオホ特集」が掲載された[363]。特集号には、多くの作品の写真版、阿部次郎の訳したヨーによる回想録、武者小路や柳宗悦の寄稿などが掲載された[365][注釈 29]。そして、1920年(大正10年)3月には、白樺美術館第1回展が開催され、大阪の実業家山本顧彌太に購入してもらったファン・ゴッホの『ひまわり』が展示された[367][368][注釈 30]。白樺派は、西欧よりも早く、かつ全面的にゴッホ神話を作り上げたが、彼らはファン・ゴッホの画業を語ることはなく、専らその人間的偉大さを賛美していたことが特徴的である[371][注釈 31]。他方、画壇でも、1912年(大正2年)に第1回ヒュウザン会展を開催した岸田劉生ら若手画家たちが、ファン・ゴッホやセザンヌに傾倒していた[373]。もっとも、岸田は間もなくファン・ゴッホと決別し、他の多くの画家も同じ道をたどった[374]。 1925年、日本美術協会主催でフランス現代美術展覧会が開催。出品作にはゴッホの『裸体』(出典ママ)が含まれていたが、警視庁による事前検閲で「善良な風紀を紊す恐れがある」との指摘を受け、公開は控えられた[375]。 以降、第2次世界大戦前の日本で、海外からのファン・ゴッホの展覧会はなかったが、多くのファン・ゴッホ関連出版物が出され[注釈 32]、ゴッホ熱は高まった。1920年代から1930年代にかけてパリに留学する画家等が急増すると、佐伯祐三や高田博厚らはゴッホ作品を見るべくオーヴェルのガシェ家を続々と訪問し、その芳名帳に名を連ねている[376][注釈 33]。1927年から1930年代にかけて、斎藤茂吉や式場隆三郎がゴッホの病理についての医学的分析を発表した[378]。

戦後は、ファン・ゴッホ複製画の展覧会を見て衝撃を受けたという小林秀雄が、1948年「ゴッホの手紙」を著した[379]。劇団民藝代表の滝沢修が、1951年から生涯にわたり、世間の無理解と戦う悲劇的な人生を描いた新劇作品『炎の人 ヴァン・ゴッホの生涯』(三好十郎脚本)を公演したことも、日本でのファン・ゴッホの認識に大きな影響を与えた[380]。1958年に初めて東京国立博物館と京都市美術館で素描70点、油彩60点から成る本格的なファン・ゴッホ展が開催され、日本のゴッホ熱はさらに高まった。2011年現在、27点の油彩・水彩作品が日本に収蔵されているとされる[381]。

手紙

画家としてのファン・ゴッホを知る上で最も包括的な一次資料が、自身による多数の手紙である。手紙は、作品の制作時期、制作意図などを知るための重要な資料ともなっている[382]。ゴッホ美術館によれば、現存するファン・ゴッホの手紙は、弟テオ宛のものが651通、その妻ヨー宛のものが7通あり、画家アントン・ファン・ラッパルト、エミール・ベルナール、妹ヴィレミーナ・ファン・ゴッホ(通称ヴィル)などに宛てたものを合わせると819通になる。一方、ファン・ゴッホに宛てられた手紙で現存するものが83通あり、そのうちテオあるいはテオとヨー連名のものが41通ある[383]。

テオ宛の書簡は、ヨーにより1914年に「書簡集」が刊行され、この「書簡集」およびヨーが巻頭に記した回想解説をもとに、あらゆる伝記、小説、伝記映画でのゴッホ像は形成された。ただしこの「書簡集」は、手紙の順序や日付が間違っている場合があることが研究者によって指摘されており、ヨーが人名をイニシャルに変えたり、都合の悪い箇所を飛ばしたり、インクで塗りつぶしたりした形跡もある[384]。

1952年から1954年にかけ、ヨーの息子フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホが、テオ宛の書簡だけでなく、ベルナールやラッパルト宛のものや、ファン・ゴッホが受け取ったものも網羅した完全版「書簡全集」をオランダで出版し、日本語訳も含め各国で翻訳された[385]。

2009年秋ゴッホ美術館が15年をかけ、決定版といえる「書簡全集」を刊行した。ここでは、天候の記録や郵便配達日数などあらゆる情報をもとに、日付の書かれていない手紙の日付の特定が行われ、旧版の誤りが訂正されている。また、手紙で触れられている作品、人物、出来事に詳細な注が付されている。同時にウェブ版も無料公開されている[384][386]。

作品

カタログ

ファン・ゴッホは、1881年11月から死を迎える1890年7月まで、約860点の油絵を制作した[387]。生前はほとんど評価されなかったが、死後、『星月夜』、『ひまわり』、『アイリス』、『アルルの寝室』など、多くの油絵の名作が人気を博することになった[388]。油絵のほか、水彩画150点近くがあるが、多くは油絵のための習作として描かれたものである[389][390]。素描は1877年から1890年まで1000点以上が知られている。鉛筆、黒チョーク、赤チョーク、青チョーク、葦ペン、木炭などが用いられ、これらが混用されることもある[391][392]。

今日、ファン・ゴッホの作品は世界中の美術館で見ることができる。その中でもアムステルダムのゴッホ美術館には『ジャガイモを食べる人々』、『花咲くアーモンドの木の枝』、『カラスのいる麦畑』などの大作を含む200点以上の油絵に加え、多くの素描、手紙が集まっている[393]。これは、ヨーがテオから受け継いで1891年4月にパリからアムステルダムに持ち帰った作品270点が元になっている[394]。アムステルダム近郊のオッテルローには、熱心なコレクター、ヘレーネ・クレラー=ミュラーが1938年オランダ政府に寄贈して設立されたクレラー・ミュラー美術館があり、『夜のカフェテラス』などの名作を含む油彩画91点、素描180点超が収蔵されている[395][396]。

ファン・ゴッホ作品のカタログ・レゾネ(作品総目録)を最初にまとめたのがジャコブ=バート・ド・ラ・ファイユであり、1928年、全4巻をパリとブリュッセルで刊行した。ド・ラ・ファイユは、その後の真贋問題を経て附録や1939年補訂版を出すなど、1959年に亡くなるまで補訂作業を続けた。1962年、オランダ教育芸術科学省の諮問によってド・ラ・ファイユの原稿の完成版を刊行するため委員会が組織され、10年をかけて決定版が刊行された[397]。ここでは作品にF番号が付けられている。また、1980年代にヤン・フルスケルが全作品カタログを編纂し、1996年に改訂された。こちらにはJH番号が付されている。F番号は最初に油絵、次いで素描と水彩画を並べているのに対し、JH番号は全ての作品を年代順に並べている。F番号の末尾にrとある場合は、1枚のキャンバス・紙の両面に描かれている場合の表面、vとあるのは裏側の絵を指す。JH番号は表・裏のそれぞれに固有の番号が付されている[398]。

フルスケルのカタログに掲載された油絵を時期とジャンルで分けると、概ね次のようになる[399][注釈 34]。

| 時期 | 人物画 | 自画像 | 風景画 | 静物画 | 模写 | その他 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| エッテン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| ハーグ | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 25 |

| ドレンテ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |

| ニューネン | 97 | 0 | 48 | 41 | 0 | 2 | 188 |

| アントウェルペン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |

| パリ | 22 | 28 | 79 | 80 | 3 | 13 | 225 |

| アルル | 49 | 6 | 105 | 29 | 0 | 0 | 189 |

| サン=レミ | 13 | 3 | 78 | 9 | 20 | 2 | 125 |

| オーヴェル | 15 | 0 | 52 | 13 | 0 | 1 | 81 |

| 合計 | 211 | 37 | 383 | 173 | 23 | 21 | 848 |

真贋・来歴をめぐる問題

前述のようにファン・ゴッホが死後有名になるにつれ、贋作も氾濫するようになった。ファン・ゴッホの作品の多くは、彼の死後テオが受け継ぎ、その後ヨー、そして子ヴィレムに相続された。しかし、ファン・ゴッホが人に譲ったり転居の際に置き去りにしたりして記録に残っていない作品があること、ファン・ゴッホ自身が同じ構図で何度も複製(レプリカ)を制作していることなどが、真偽の判断を難しくしている[400]。1927年、ベルリンのオットー・ヴァッカー画廊が33点のファン・ゴッホ作品を展示し、これらはド・ラ・ファイユの1928年のカタログにも収録されたが、その後、偽作であることが判明し、ヴァッカーは有罪判決を受けるというスキャンダルが起こった[401]。この裁判ではX線鑑定が証拠とされたが、1880年代と同じキャンバス、絵具等を入手可能だった20世紀初頭の贋作に対しては決め手とならない場合もある[400]。ほかにも初期の収集家だったエミール・シェフネッケルやガシェ医師が贋作に関与したとの疑いもあり、1997年にロンドンの美術雑誌が行った特集によれば、著名なものも含め100点以上の作品に偽作の疑いが投げかけられているという[402]。他方、長年偽作とされていた『モンマジュールの夕暮れ』は、2013年、ファン・ゴッホ美術館の鑑定で真作と判定された[403]。

また、史上最高価格で落札された『医師ガシェの肖像』については、1999年の調査で、ナチス・ドイツのヘルマン・ゲーリングが1937年にフランクフルトのシュテーデル美術館から略奪し売却したものであることが明らかになった。このような来歴を隠したままオークションにかけられていたことは、美術市場に大きな問題を投げかけた[404]。

作風

初期

ファン・ゴッホは、画家を志した最初期は、版画やデッサン教本を模写するなど、専ら素描を練習していたが、1882年にハーグに移ってからアントン・モーヴの手ほどきで本格的に水彩画を描くようになり、さらに油絵も描き始めた[405]。初期(ニューネン時代)の作品は、暗い色調のもので、貧農たちの汚れた格好を描くことに関心が寄せられていた[406]。特にジャン=フランソワ・ミレーの影響が大きく、ゴッホはミレーの『種まく人』や『麦刈る人』の模写を終生描き続けた[407]。

当初から早描きが特徴であり、生乾きの絵具の上から重ね塗りするため、下地の色と混ざっている。伝統的な油絵の技法から見れば稚拙だが、このことが逆に独特の生命感を生んでいる。夕暮れに急かされ、絵具をチューブから直接画面に絞り出すこともあった[408]。

印象派と浮世絵の影響(パリ)

しかし、1886年、パリに移り住むと、ファン・ゴッホの絵画に一気に新しい要素が流れ込み始めた。当時のパリは印象派や新印象派が花ざかりであり、ファン・ゴッホは画商のテオを通じて多くの画家と親交を結びながら、多大な影響を受けた[410]。自分の暗いパレットが時代遅れであると感じるようになり、明るい色調を取り入れながら独自の画風を作り上げていった[406]。パリ時代には、新印象派風の点描による作品も描いている。もっとも、ファン・ゴッホが明るい色調を取り入れて描いた印象派風作品においても、印象派の作品のような澄んだ色彩はない。クロード・モネが『ルーアン大聖堂』の連作で示したように、印象派がうつろいゆく光の効果をキャンバスにとらえることを目指したのに対し、ファン・ゴッホは「僕はカテドラルよりは人々の眼を描きたい。カテドラルがどれほど荘厳で堂々としていようと、そこにない何かが眼の中にはあるからだ。」と書いたとおり、印象派とは描こうとしたものが異なっていた[411][手紙 39]。

また、ゴッホはパリ時代に数百枚に上る浮世絵を収集し、3点の油彩による模写を残している。日本趣味(ジャポネズリー)はマネ、モネ、ドガから世紀末までの印象派・ポスト印象派の画家たちに共通する傾向であり、背景には日本の開国に見られるように、活発な海外貿易や植民地政策により、西欧社会にとっての世界が急速に拡大したという時代状況があった。その中でもファン・ゴッホやゴーギャンの場合は、異国的なものへの憧れと、新しい造形表現の手がかりとしての意味が一つになっていた点に特徴がある[414]。ファン・ゴッホは、「僕らは因習的な世界で教育され働いているが、自然に立ち返らなければならないと思う。」と書き、その理想を日本や日本人に置いていた[415][手紙 40]。このように、制度や組織に縛られないユートピアへの憧憬を抱き、特定の「黄金時代」や「地上の楽園」に投影する態度は、ナザレ派、ラファエル前派、バルビゾン派、ポン=タヴァン派、ナビ派と続く19世紀のプリミティヴィスムの系譜に属するものといえる[416]。一方、造形的な面においては、ファン・ゴッホは、浮世絵から、色と形と線の単純化という手法を学び、アルル時代の果樹園のシリーズや「種まく人」などに独特の遠近法を応用している[417]。1888年9月の『夜のカフェ』では、全ての線が消失点に向かって収束していたのに対し、10月の『アルルの寝室』では、テーブルが画面全体の遠近法に則っていないほか、明暗差も抑えられるなど、立体感が排除され、奥行きが減退している[418]。アルル時代前半に見られる明確な輪郭線と平坦な色面による装飾性は、同じく浮世絵に学んだベルナールらのクロワゾニスムとも軌を一にしている[419]。

激しいタッチと色彩(アルル)

単純で平坦な色面を用いて空間を表現しようとする手法は、クロー平野を描いた安定感のある『収穫』などの作品に結実した。しかし、同じアルル時代の1888年夏以降は、後述の補色の使用とともに荒いタッチの厚塗りの作品が増え、印象派からの脱却とバロック的・ロマン主義的な感情表出に向かっている[420]。ファン・ゴッホは、「結局、無意識のうちにモンティセリ風の厚塗りになってしまう。時には本当にモンティセリの後継者のような気がしてしまう。」と書き、敬愛するモンティセリの影響に言及している[421][手紙 41]。図柄だけではなく、マティエール(絵肌)の美しさにこだわるのはファン・ゴッホの作品の特徴である[422]。

ファン・ゴッホの表現を支えるもう一つの要素が、補色に関する色彩理論であった。赤と緑、紫と黄のように、色相環で反対の位置にある補色は、並べると互いの色を引き立て合う効果がある。ファン・ゴッホは、既にオランダ時代にシャルル・ブランの著書を通じて補色の理論を理解していた[423][注釈 35]。アルル時代には、補色を、何らかの象徴的意味を表現するために使うようになった。例えば、「二つの補色の結婚によって二人の恋人たちの愛を表現すること」[手紙 42] を目指したと書いたり、『夜のカフェ』において、「赤と緑によって人間の恐ろしい情念を表現しよう」[手紙 43] と考えたりしている[425]。同じアルル時代の『夜のカフェテラス』では、黄色系と青色系の対比が美しい効果を生んでいる[426]。

渦巻くタッチ(サン=レミ)

サン=レミ時代には、さらにバロック的傾向が顕著になり、「麦刈る人」のような死のイメージをはらんだモチーフが選ばれるとともに、自然の中に引きずり込まれる興奮が表現される。その筆触には、点描に近い平行する短い棒線(ミレー、レンブラント、ドラクロワの模写や麦畑、オリーブ畑の作品に見られる)と、柔らかい絵具の曲線が渦巻くように波打つもの(糸杉、麦刈り、山の風景などに見られる)という二つの手法が使われている。色彩の面では、補色よりも、同一系統の色彩の中での微妙な色差のハーモニーが追求されている[427]。渦巻くタッチは、ファン・ゴッホ自身の揺れ動く心理を反映するものといえる。また、一つ一つのタッチが寸断されて短くなっているのは、早描きを維持しながら混色を避けるために必要だったと考えられる[428]。キャンバスの布地が見えるほど薄塗りの箇所も見られるようになる[429]。

絵画史的意義

ファン・ゴッホは、ゴーギャン、セザンヌ(後期)、オディロン・ルドンらとともに、ポスト印象派(後期印象派)に位置付けられている。ポスト印象派のメンバーは、多かれ少なかれ印象派の美学の影響の下に育った画家たちではあるが、その芸術観はむしろ反印象派というべきものであった[430]。

ルノワールやモネといった印象派は、太陽の光を受けて微妙なニュアンスに富んだ多彩な輝きを示す自然を、忠実にキャンバスの上に再現することを目指した。そのために絵具をできるだけ混ぜないで明るい色のまま使い、小さな筆触(タッチ)でキャンバスの上に並置する「筆触分割」という手法を編み出し、伝統的な遠近法、明暗法、肉付法を否定した点で、アカデミズム絵画から敵視されたが、広い意味でギュスターヴ・クールベ以来の写実主義を突き詰めようとするものであった[431]。これに対し、ポスト印象派の画家たちは、印象派の余りに感覚主義的な世界に飽きたらず、別の秩序を探求したといえる[432]。ゴーギャンやルドンに代表される象徴主義は、絵画とは単に眼に見える世界をそのまま再現するだけではなく、眼に見えない世界、内面の世界、魂の領域にまで探求の眼を向けるところに本質的な役割があると考えた[433]。ファン・ゴッホも、ゴーギャンやルドンと同様、人間の心が単に外界の姿を映し出す白紙(タブラ・ラーサ)ではないことを明確に意識していた[434]。色彩によって画家の主観を表出することを絵画の課題ととらえる点では、ドラクロワのロマン主義を継承するものであった[435]。ファン・ゴッホは、晩年3年間において、赤や緑や黄色といった強烈な色彩の持つ表現力を発見し、それを、悲しみ、恐れ、喜び、絶望などの情念や人間の心の深淵を表現するものとして用いた[436]。彼自身、テオへの手紙で、「自分の眼の前にあるものを正確に写し取ろうとするよりも、僕は自分自身を強く表現するために色彩をもっと自由に使う。」と宣言し、例えば友人の画家の肖像画を描く際にも、自分が彼に対して持っている敬意や愛情を絵に込めたいと思い、まずは対象に忠実に描くが、その後は自由な色彩家になって、ブロンドの髪を誇張してオレンジやクロム色や淡いレモン色にし、背景も実際の平凡な壁ではなく一番強烈な青で無限を描くと述べている[437][手紙 44]。別の手紙でも、「二つの補色の結婚によって二人の恋人たちの愛を表現すること。……星によって希望を表現すること。夕日の輝きによって人間の情熱を表現すること。それは表面的な写実ではないが、それこそ真に実在するものではないだろうか。」と書いている[手紙 42]。

こうした姿勢は既に20世紀初頭の表現主義を予告するものであった。1890年代、ファン・ゴッホ、ゴーギャンやセザンヌといったポスト印象派の画家は一般社会からは顧みられていなかったが、若い画家たちの感受性に強く訴えかける力を持ち、ナビ派をはじめとする彼ら世紀末芸術の画家は、印象派の感覚主義に反発して「魂の神秘」の追求へ向かった。その流れは20世紀初頭のドイツ、オーストリアにおいて感情の激しい表現や鋭敏な社会的意識を特徴とするドイツ表現主義に受け継がれ、表現主義の画家たちは、ファン・ゴッホや、フェルディナント・ホドラー、エドヴァルド・ムンクなどの世紀末芸術の画家に傾倒した[438]。エミール・ノルデやエルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナーら多くのドイツ・オーストリアの画家が、ファン・ゴッホの色彩、筆触、構図を採り入れた作品を残しており、エゴン・シーレやリヒャルト・ゲルストルなど、ファン・ゴッホの作品だけでなくその苦難の人生に自分を重ね合わせる画家もいた[439]。同様の表現主義的傾向は同時期のフランスではフォーヴィスムとして現れたが、その形成に特に重要な役割を果たしたのが、色彩と形態によって内面の情念を表現しようとしたファン・ゴッホであった。1901年にファン・ゴッホの回顧展を訪れたモーリス・ド・ヴラマンクは、後に、「自分はこの日、父親よりもファン・ゴッホを大切に思った。」という有名な言葉を残しており、伝統への反抗精神にあふれた彼が公然と影響を認めたのはファン・ゴッホだけであった。彼の絵には、ファン・ゴッホの渦巻きを思わせるような同心円状の粗いタッチや、炎のような大胆な描線による激しい色彩表現が生まれた[440]。さらに、印象派の写実主義に疑問を投げかけたファン・ゴッホ、ゴーギャンらは、色彩や形態それ自体の表現力に注目した点で、後の抽象絵画にもつながる要素を持っていたといえる[441]。

主題とモチーフ

ファン・ゴッホは、記憶や想像によって描くことができない画家であり、900点近くの油絵作品のほとんどが、静物、人物か風景であり、眼前のモデルの写生である。自然を超えた世界に憧れつつも、現実の手がかりを得てはじめてその想像力が燃え上がることができたといえる。自分にとって必要な主題とモチーフを借りてくるために、先人画家の作品を模写することもあったが、その場合も、実際に版画や複製を目の前に置いて写していた[442]。もっとも、必ずしも写真のように目の前の光景を写し取っているわけではなく、見えるはずのないところに太陽を描き込むなど、必要なモチーフを選び出したり、描き加えたり、眼に見えているモチーフを削除したりする操作を行っている[443]。

当時のオランダやイギリスでは、プロテスタント聖職者らの文化的指導の下、16世紀から17世紀にかけてのエンブレム・ブックが復刊されるなど、絵画モチーフの図像学的解釈は広く知られていた。ファン・ゴッホの作品を安易に図像学的に解釈することはできないが、ファン・ゴッホも、伝統的・キリスト教的な図像・象徴体系に慣れ親しむ環境に育っていたことが指摘されている[444]。

肖像画

ファン・ゴッホは、農民をモデルにした人物画(オランダ時代)に始まり、タンギー爺さん(パリ時代)、ジヌー夫人、郵便夫ジョゼフ・ルーランと妻オーギュスティーヌ(ゆりかごを揺らす女)らその家族(アルル時代)、医師ガシェとその家族(オーヴェル=シュル=オワーズ時代)など、身近な人々をモデルに多くの肖像画を描いている。ファン・ゴッホは、アントウェルペン時代から「僕は大聖堂よりは人間の眼を描きたい」[手紙 39]と書いていたが、肖像画に対する情熱は晩年まで衰えることはなく、オーヴェル=シュル=オワーズから、妹ヴィルに宛てて次のように書いている。「僕が画業の中で他のどんなものよりもずっと、ずっと情熱を感じるのは、肖像画、現代の肖像画だ。……僕がやりたいと思っているのは、1世紀のちに、その時代の人たちに〈出現〉(アパリシオン)のように見えるような肖像画だ。それは、写真のように似せることによってではなく、性格を表現し高揚させる手段として現代の色彩理論と色彩感覚を用いて、情熱的な表現によってそれを求めるのだ。」[445][手紙 45]。

-

『パシアンス・エスカリエの肖像』1888年8月、アルル。油彩、キャンバス、69 × 56 cm。個人コレクションF 444, JH 1563。

自画像

ファン・ゴッホは多くの自画像を残しており、1886年から1889年にかけて彼が描いた自画像は37枚とされている[450][注釈 36]。オランダ時代には全く自画像を残していないが、パリ時代に突如として多数の自画像を描いており、1887年だけで22点にのぼる。これは制作、生活両面における激しい動揺と結び付けられる[452]。アルルでは、ロティの『お菊さん』に触発されて、自分を日本人の坊主(仏僧)の姿で描いた作品を残しており、キリスト教の教義主義から自由なユートピアを投影していると考えられる[453]。もっとも、自画像には、小さい画面や使用済みのキャンバスを選んでいるものが多く、ファン・ゴッホ自身、自画像を描く理由について、「モデルがいないから」、「自分の肖像をうまく表現できたら、他の人々の肖像も描けると思うから」と述べており、自画像自体には高い価値を置いていなかった可能性がある[454][手紙 46]。

アルルでの耳切り事件の後に描かれた自画像は、左耳(鏡像を見ながら描いたため絵では右耳)に包帯をしている。一方、サン=レミ時代の自画像は全て右耳を見せている。そして、そこには『星月夜』にも見られる異様な渦状運動が表れ、名状し難い不安を生み出している[455]。オーヴェル=シュル=オワーズ時代には、自画像を制作していない。

ひまわり

ファン・ゴッホは、パリ時代に油彩5点、素描を含め9点のひまわりの絵を描いているが、最も有名なのはアルル時代の『ひまわり』である。1888年、ファン・ゴッホはアルルでゴーギャンの到着を待つ間12点のひまわりでアトリエを飾る計画を立て、これに着手したが、実際にはアルル時代に制作した『ひまわり』は7点に終わった[462]。ゴーギャンとの大切な共同生活の場を飾る作品だけに、ファン・ゴッホがひまわりに対し強い愛着を持っていたことが窺える[463]。

西欧では、16世紀-17世紀から、ひまわりは「その花が太陽に顔を向け続けるように[注釈 37]、信心深い人はキリスト(又は神)に関心を向け続ける」、あるいは「愛する者は愛の対象に顔を向け続ける」という象徴的意味が広まっており、ファン・ゴッホもこうした象徴的意味を意識していたものと考えられている[465][466]。

後に、ファン・ゴッホは『ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女』を中央に置き、両側にひまわりの絵を置いて、祭壇画のような三連画にする案を書簡でテオに伝えている[467][手紙 47]。

糸杉

サン=レミ時代に、糸杉が重要なモチーフとして登場する。入院直後の1889年6月に、『星月夜』、『2本の糸杉』、『糸杉のある小麦畑』などを描き、テオに宛てて「糸杉のことがいつも僕の心を占めている。僕は糸杉を主題として、あのひまわりの連作のようなものを作りたい。……それは、線としても、比例としても、まるでエジプトのオベリスクのように美しい。」と書いている[468]。糸杉は、プロヴァンス地方特有の強風ミストラルから農作物を守るために、アルルの農民が数多く植えていた木であった[469]。

西欧では、古代においてもキリスト教の時代においても、糸杉は死と結びつけて考えられており、多くの墓地で見られる木であった[注釈 38]。アルル時代には生命の花であるひまわりに向けられていたゴッホの眼が、サン=レミ時代には暗い死の深淵に向けられるようになったことを物語るものと説明されている[471]。

模写

ファン・ゴッホは、最初期からバルビゾン派の画家ジャン=フランソワ・ミレーを敬愛しており、これを模写したデッサンや油絵を多く残している。ニューネン時代の書簡で、アルフレッド・サンシエの『ミレーの生涯と作品』で読んだという「彼〔ミレー〕の農夫は自分が種をまいているそこの大地の土で描かれている」という言葉を引用しながら、ファン・ゴッホは「まさに真を衝いた至言だ」と書いている[105][手紙 48]。

アルル時代(1888年6月)には、白黒のミレーの構図を模写しながら、ドラクロワのような色彩を取り入れ、黄色にあふれた『種まく人』を描き上げた。このほか、「掘る人(耕す人)」、「鋤く人」、「麦刈りをする人」などのモチーフをとりあげて絵にしている。しかし、生身の農民と多様な農作業を細かく観察していたミレーと異なり、ファン・ゴッホは実際に農民の中で生活したことはなく、描かれた人物にも表情は乏しい。むしろ、ファン・ゴッホにとって、これらのモチーフは聖書におけるキリストのたとえ話[注釈 39] に出てくる象徴的意味を与えられたものであった。例えば「種まく人」は人の誕生や「神の言葉を種まく人」[注釈 40]、「掘る人」は楽園を追放された人間の苛酷な労働[注釈 41]、「麦刈り」は人の死を象徴していると考えられている[473][474]。ファン・ゴッホ自身、手紙で、「僕は、この鎌で刈る人……の中に、人間は鎌で刈られる小麦のようなものだという意味で、死のイメージを見たのだ。」と書いている[475][手紙 49]。「種まく人がアルル時代に立て続けに描かれているのに対し、「麦刈りをする人」は主にサン=レミに移ってから描かれている[476]。また、「掘る人」も、1887年夏から1889年春までは完全に姿を消していたが、サン=レミに移ってから、特に1890年春に多数描かれている[477]。

サン=レミ時代には、発作のため戸外での制作が制限されたこともあり、彼に大きな影響を及ぼした画家であるドラクロワ、レンブラント、ミレーらの版画や複製をもとに、油彩画での模写を多く制作した[479]。ゴッホは、模写以外には明確に宗教的な主題の作品は制作していないのに対し、ドラクロワからは『ピエタ』や『善きサマリア人』、レンブラントからは『天使の半身像』や『ラザロの復活』という宗教画を選んで模写していることが特徴である[480]。ゴッホは、ベルナールへの手紙に、「僕が感じているキリストの姿を描いたのは、ドラクロワとレンブラントだけだ。そしてミレーがキリストの教理を描いた。」と書いている[手紙 50]。サン=レミでは、そのほかにギュスターヴ・ドレの『監獄の中庭』やドーミエの『飲んだくれ』など何人かの画家を模写したが、オーヴェルに移ってからは1点を除き模写を残していない[481]。

ファン・ゴッホはこれらの模写を「翻訳」と呼んでいた。レンブラントの白黒の版画を模写した『ラザロの復活』(1890年)では、原画の中心人物であるキリストを描かず、代わりに太陽を描き加えることにより、聖書主題を借りながらも個人的な意味を付与していると考えられる[482]。この絵の2人の女性マルタとマリアはルーラン夫人とジヌー夫人を想定しており、また蘇生するラザロはファン・ゴッホの容貌と似ていることから、自分自身が南仏の太陽の下で蘇生するとの願望を表しているとの解釈が示されている[483]。

関連項目

- ファン・ゴッホ (小惑星)

- ジャンヌ・カルマン - アルル在住だった世界最長寿の女性。1988年、113歳のときに生前のファン・ゴッホの印象をテレビ・インタビューで語った。生前のファン・ゴッホの目撃者がカラーテレビでその印象を語った記録は彼女のインタビューが唯一である。

- ゴッホを描いた映像作品

- インパスト - ゴッホの作品の特徴である厚塗り技法。

- 「ファン・ゴッホ ー僕には世界がこう見えるー」 - 2022年6月18日から2023年1月9日まで角川武蔵野ミュージアムにて、ゴッホが見た世界を追体験する体感型デジタルアート展が開催された[484]。

外部リンク

- ゴッホ美術館公式サイト - 、(一部に日本語ページあり)

- フィンセントの人生と作品を発見しよう(ファン・ゴッホ・ヨーロッパ財団)(日本語版へのリンク)

- ファン・ゴッホ フィンセント:作家別作品リスト - 青空文庫

- フィンセント・ファン・ゴッホ「若き日の手紙」(式場隆三郎訳) - ARCHIVE

- 『ゴッホ』 - コトバンク

参考文献

- 東珠樹『白樺派と近代美術』東出版、1980年7月1日。ASIN B000J8121O。

- 粟津則雄『自画像は語る』新潮社、1993年1月1日。ISBN 978-4103266020。

- 池上英洋『西洋美術史入門〈実践編〉』筑摩書房〈ちくまプリマー新書〉、2014年3月5日。ISBN 978-4-480-68913-9。

- インゴ・F・ヴァルター、ライナー・メッツガー『ゴッホ全油彩画』(Taschen 25 Anniversary Ed)タッシェン、2007年7月30日。ISBN 978-4887832923。

- 作品の技法、寸法、カタログ番号等の情報は、所蔵館ウェブサイト(各脚注リンク参照)を優先したが、それがないときは本書によった。

- ナタリー・エニック『ゴッホはなぜゴッホになったか――芸術の社会学的考察』三浦篤訳、藤原書店、2005年3月1日。ISBN 978-4894344266。

- 尾本圭子「ガシェ家芳名録の資料的意義について」『お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター研究年報』、お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター編集・発行、2012年3月、NAID 40019312698。

- 小山田義文『ゴッホ――千日の光芒』三元社、2006年4月1日。ISBN 978-4883031740。

- 木下長宏『思想史としてのゴッホ――複製受容と想像力』學藝書林、1992年7月1日。ISBN 978-4905640868。

- 木下長宏『ゴッホ――闘う画家』六耀社〈Rikuyosha art view〉、2002年2月1日。ISBN 978-4897374239。

- 圀府寺司『ファン・ゴッホ――自然と宗教の闘争』小学館、2009年3月27日。ISBN 978-4-09-387739-8。

- 圀府寺司『ゴッホ――日本の夢に懸けた芸術家』角川書店〈角川文庫 Kadokawa Art Selection〉、2010年9月25日。ISBN 978-4043943791。

- 圀府寺司『ファン・ゴッホ 日本の夢に懸けた画家』KADOKAWA〈角川ソフィア文庫〉、2019年9月21日。ISBN 978-4044005283。 - 上記の新版

- 小林利延『ゴッホは殺されたのか――伝説の情報操作』朝日新聞社〈朝日新書〉、2008年2月13日。ISBN 978-4-02-273194-4。

- 小林英樹『耳を切り取った男』日本放送出版協会、2002年7月1日。ISBN 978-4140807064。

- 小林英樹『完全版 ゴッホの遺言』(完全版)中央公論新社〈中公文庫〉、2009年10月24日。ISBN 978-4-12-205218-5。

- 瀬木慎一『西洋名画の値段』新潮社〈新潮選書〉、1999年12月1日。ISBN 978-4106005763。

- 瀬木慎一『真贋の世界――美術裏面史 贋作の事件簿』河出書房新社、2017年5月29日。ISBN 978-4-309-25578-1。

- 千足伸行『ゴッホを旅する』論創社、2015年8月11日。ISBN 978-4-8460-1458-2。

- シンシア・ソールツマン『ゴッホ「医師ガシェの肖像」の流転』島田三蔵訳、文藝春秋〈文春文庫〉、1999年12月1日(原著1998年)。ISBN 978-4167309923。

- 高階秀爾『近代絵画史――ゴヤからモンドリアンまで カラー版』中公新書(上・下)、改版2017年9月。ゴッホは上巻

- 高階秀爾『近代絵画史――ゴヤからモンドリアンまで』 上、中央公論社〈中公新書〉、1975年2月25日。ISBN 978-4121003850。

- 高階秀爾『近代絵画史――ゴヤからモンドリアンまで』 下、中央公論社〈中公新書〉、1975年2月25日。ISBN 978-4121003867。

- 高階秀爾『ゴッホの眼』青土社、2005年3月1日(原著1984年)。ISBN 978-4791761746。

- 高階秀爾『ゴッホの眼』(新装版)青土社、2019年5月25日(原著1984年)。ISBN 978-4791771592。- 上記の新版

- 高階秀爾『日本絵画の近代―江戸から昭和まで』青土社、1996年8月1日。ISBN 978-4791754816。

- 高階秀爾『近代美術の巨匠たち』岩波書店〈岩波現代文庫〉、2008年1月16日。ISBN 978-4-00-602130-6。

- ニーンケ・デーネカンプ、ルネ・ファン・ブレルク、タイオ・メーデンドルプ『ゴッホの地図帖――ヨーロッパをめぐる旅』鮫島圭代訳、千足伸行監修、ファン・ゴッホ美術館編集、講談社、2016年9月29日(原著2015年)。ISBN 978-4-06-220196-4。

- マルク・エド・トラルボー『ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ』坂崎乙郎、河出書房新社、1992年10月1日。ISBN 978-4309261621。

- 新関公子『ゴッホ 契約の兄弟――フィンセントとテオ・ファン・ゴッホ』ブリュッケ、2011年11月1日。ISBN 978-4-434-16117-9。

- 西岡文彦『簡単すぎる名画鑑賞術』筑摩書房〈ちくま文庫〉、2011年12月1日。ISBN 978-4-480-42885-1。

- 西岡文彦『謎解きゴッホ――見方の極意 魂のタッチ』河出書房新社〈河出文庫〉、2016年9月6日。ISBN 978-4-309-41475-1。

- ロナルド・ピックヴァンス『アルルのファン・ゴッホ』二見史郎訳、みすず書房、1986年12月1日。ISBN 978-4622015260。

- M.フィッツジェラルド『天才の秘密――アスペルガー症候群と芸術的独創性』井上敏明監訳、倉光弘己・栗山昭子・林知代訳、世界思想社、2009年10月9日(原著2005年)。ISBN 978-4-7907-1439-2。

- 二見史郎『抽象芸術の誕生――ゴッホからモンドリアンまで』紀伊國屋書店、1980年8月1日。ASIN B000J8665G。

- 二見史郎『抽象芸術の誕生――ゴッホからモンドリアンまで』紀伊國屋書店〈精選復刻 紀伊国屋新書〉、1994年1月1日(原著1980年)。ISBN 978-4314006408。 - 上記の復刻版

- 二見史郎『ファン・ゴッホ詳伝』みすず書房、2010年11月3日。ISBN 978-4-622-07571-4。

- コルネリア・ホンブルク『ゴッホ オリジナルとは何か?――19世紀末のある挑戦』野々川房子訳、美術出版社、2001年12月(原著1996年)。ISBN 978-4568201697。

- バーナデット・マーフィー『ゴッホの耳――天才画家最大の謎』山田美明訳、早川書房、2017年9月21日(原著2016年)。ISBN 978-4-15-209713-2。

- 吉屋敬『青空の憂鬱――ゴッホの全足跡を辿る旅』評論社、2005年5月1日。ISBN 978-4566050693。

- Callow, Philip (1996-09-01) (英語). Vincent van Gogh: A Life (Reprint ed.). Chicago: Ivan R. Dee. ISBN 978-1566631341

- Hulsker, Jan (1990-03-01) (英語、オランダ語). Vincent and Theo van Gogh; A dual biography (Subsequent ed.). Ann Arbor: Fuller Publications. ISBN 978-0940537057

- Naifeh, Steven; Smith, Gregory White (2012-12-04) (英語). Van Gogh: The Life (Reprint ed.). United States: Random House Trade Paperbacks. ISBN 978-0375758973

- スティーヴン・ネイフ、グレゴリー・ホワイト・スミス『ファン・ゴッホの生涯』国書刊行会、2016年10月18日。(上)ISBN 978-4-336-06045-7、(下)ISBN 978-4-336-06046-4。- 上記の日本語訳

- Wilkie, Kenneth (2005-04-28) (英語). The Van Gogh File: The Myth and the Man (Main ed.). Souvenir Press Ltd,. ISBN 978-0-285-63691-0

- “『ゴッホ展――めぐりゆく日本の夢』”. NHK、NHKプロモーション、北海道新聞. 2018年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月17日閲覧。 - (2017年 - 2018年 巡回展)図録、北海道立近代美術館、東京都美術館、京都国立近代美術館

脚注

注釈

- ^ ファン/ヴァンは姓の一部である。ヨーロッパ諸語における発音は様々であり、日本語表記もバリエーションがある。オランダ語ではオランダ語: [vɑŋ ˈɣɔχ] (

音声ファイル)。オランダ・ホラント州の方言では、vanの"v"が無声化して[ˈvɪnsɛnt fɑŋˈxɔx] (

音声ファイル)。オランダ・ホラント州の方言では、vanの"v"が無声化して[ˈvɪnsɛnt fɑŋˈxɔx] ( 音声ファイル)となる。ゴッホはブラバント地方で育ちブラバント方言で文章を書いていたため、彼自身は、自分の名前をブラバント・アクセントで"V"を有声化し、"G"と"gh"を無声硬口蓋摩擦音化して[vɑɲˈʝɔç]と発音していた可能性がある。イギリス英語では[ˌvæn ˈɡɒx]、場合によって[ˌvæn ˈɡɒf]と発音し、アメリカ英語では[ˌvæn ˈɡoʊ](ヴァンゴウ)とghを発音しないのが一般的である。彼が作品の多くを制作したフランスでは、[vɑ̃ ɡɔɡə](ヴァンサン・ヴァン・ゴーグ)となる。日本語では英語風のヴィンセント・ヴァン・ゴッホという表記も多く見られる。

音声ファイル)となる。ゴッホはブラバント地方で育ちブラバント方言で文章を書いていたため、彼自身は、自分の名前をブラバント・アクセントで"V"を有声化し、"G"と"gh"を無声硬口蓋摩擦音化して[vɑɲˈʝɔç]と発音していた可能性がある。イギリス英語では[ˌvæn ˈɡɒx]、場合によって[ˌvæn ˈɡɒf]と発音し、アメリカ英語では[ˌvæn ˈɡoʊ](ヴァンゴウ)とghを発音しないのが一般的である。彼が作品の多くを制作したフランスでは、[vɑ̃ ɡɔɡə](ヴァンサン・ヴァン・ゴーグ)となる。日本語では英語風のヴィンセント・ヴァン・ゴッホという表記も多く見られる。

- ^ もう1枚、長らく13歳の時の写真とされてきた物があったが、後に弟テオの物と判明している。

- ^ ズンデルトの村のうち、中心部を占めるフロート・ズンデルト(大ズンデルト)地区で生まれた[11]。

- ^ ブラバントは従来からカトリックの影響の強い土地であったが、1839年、オランダとこれから独立したベルギーとの間の条約により南北に分割され、ズンデルトを含む北部はオランダに帰属した[14]。

- ^ 詳細な家系図については、“The Van Gogh Family Tree”. Van Gogh Gallery. 2021年3月3日閲覧。

- ^ この兄は数週間生きていたとの説もあるが、ズンデルト村役場の出生登録には、戸籍係の手で「死亡」と書き込まれており、死産であることが明確である。牧師館のすぐ近くの教会で同名の兄の墓を目にする体験は、少年ファン・ゴッホの心理に影響を与えた可能性が指摘されている[17]。

- ^ セント伯父はハーグに絵画の複製図版等を手がける画商を開き、1861年2月、パリのグーピル商会の傘下に入って共同経営者の一人となっていた[24]。

- ^ 娘の名前は実際にはウージェニ・ロワイエであった[34]。

- ^ 1874年10月にパリ本店に一時転勤となり、1875年1月に新しくなったロンドン支店に戻り、同年5月に再びパリ本店に移った[32]。

- ^ 父は1875年10月、ここエッテンの教会の牧師となり、一家はヘルヴォイルトから移り住んでいた[40]。

- ^ 当時の平均的な労働者は週20フランの収入で家族を養っていた。それでもファン・ゴッホは増額を求め続け、テオは自分の給料の半分近くに当たる月150フランの送金に応じることにした[83]。

- ^ ファン・ゴッホが去った後、シーンも他の街を転々とする日々を送った。ヴィレムは里子に出され、シーンの親族に引き取られて養育された。後年になってシーンの叔父はヴィレムを正式に跡取りにするため、シーンと形だけ籍を入れることを提案した。だがシーンは申出を拒否すると「私はこの子の父親を覚えています。フィンセント・ファン・ゴッホはこの子の名の由来なのですから」と告げた[91]。しかし、ファン・ゴッホがシーンと出会った時には彼女は既に妊娠していた[92]。1904年、シーンは水死している[93]。

- ^ ファン・ゴッホは、当初、街の娼婦をアトリエに呼んでヌードのデッサンをしようとしていたが、これを止めるテオと対立した結果、アカデミーならモデルのデッサンができると言って、1886年1月半ば、今まで批判していたアカデミーに入学した。しかし、端正で明確なデッサンを求める教官と言い争い、他の生徒からも嘲笑され、2月初めには脱落した[114]。

- ^ テオには言っていないが、ファン・ゴッホは医者で梅毒の治療を受けている。また、その治療のため投与された水銀の副作用にも苦しめられていたと思われる[117]。

- ^ バーナデット・マーフィーの調査によれば、「黄色い家」は、「カフェ・ドゥ・ラ・ガール」の経営者マリー・ジヌーの一家が以前住んでいたがその後空き家になっていた不動産である。マリーが、この不動産を取り扱っていた業者ベルナール・スーレに、ファン・ゴッホを賃借人として紹介したようである[151]。

- ^ ゴーギャンは、アルル行きについて、友人の画家エミール・シェフネッケルに、「この滞在の目的は、自分が世に出るまで、金銭の心配をせずに安心して仕事ができるようにすることなのだから。」と書いているように、アルルでテオの仕送りにより安定した収入を確保しようという打算的な考えに基いていたのであり、芸術家の共同体を打ち立てようというファン・ゴッホとは全く相容れない動機であった[172]

- ^ ファン・ゴッホの死後、ゴーギャンは『前後録』の中で、ゴッホがこの作品を見て「こいつはまさに僕だ。しかし気が違った僕だ。」と言ったと書いている。しかしその真偽には疑問が呈されている[179]。

- ^ 事件後にアルル市立病院を訪れたポール・シニャックから、伝記作家ギュスターヴ・コキオが聞き取ったところによれば、耳全体ではなく、耳たぶを切り落としたとされており、多くの伝記もこれに従う[182][183]。死の床にあるファン・ゴッホをガシェ医師が描いたスケッチ(死(1890年7月))によれば、左の耳介の大部分は無傷で残っているようにも見える。他方、当時娼館に臨場した警察官アルフォンス・ロベールは、新聞紙の包みに「耳がまるごとありました」と述べている([184])。バーナデット・マーフィーが発見した、市立病院でファン・ゴッホを診察したレー医師作成の説明図によれば、耳たぶの一部だけを残してほとんど耳全体が切り落とされている[185]。

- ^ バーナデット・マーフィーの調査によれば、ラシェルの本名はガブリエル・ベルラティエといい、娼婦ではなく、娼館の小間使いや店の掃除をして働く19歳の女性であった[186]。

- ^ バーナデット・マーフィーは著書で「黄色い家」をファン・ゴッホに貸していた家主ベルナール・スーレが、「黄色い家」を新たにたばこ屋に貸すために、親戚・知人の署名を集めてファン・ゴッホの追い出しを画策したのではないかと推測している[209]。

- ^ 小林英樹の著書では、子供ヴィレムが生まれ自分たちの生活を守ろうとするヨーと、テオに金銭的に依存しているファン・ゴッホとの間に、テオのブッソ=ヴァラドン商会去就問題を前に避けがたい対立関係が生じていたとした上で[260]、7月6日にヨーとファン・ゴッホが絵をかける場所について口論になったことでそれが顕在化し[261]、ファン・ゴッホが疎外感から自殺する原因になったと指摘する[262]。一方、高階秀爾の著書では、テオが夏の休暇中にオランダの母のもとに息子フィンセント・ヴィレムを連れて一家で帰省する予定だったのに対し、ファン・ゴッホはそれによって自分が見捨てられるのではないかと感じ、テオ一家にオーヴェルに来てほしいと繰り返し希望しており、7月6日にもそのことで兄弟の間で激しい議論があったであろうとする。そして、テオが7月14日付けの手紙で「明朝ライデンに発つ」と知らせてきたことでフィンセントは自分の全存在をかけるほどの問題に敗れたとする[263]。

- ^ テオとドリースが共同で画商を自営する計画については、ドリースが身を引いてしまい、7月21日、テオは経営者ブッソに商会に残ることを伝えた[265]。

- ^ 大阪大学の小寺司美術史教授による研究がある[274]。

- ^ 左脇腹から下方向に撃ったとされる銃創の状況、凶器とされるピストルが発見されていないことなどから他殺である可能性が高いとした上で[287]、経済面での対立などを挙げてテオによる犯行を示唆している[288]。

- ^ マルク・エド・トラルボーは著書で、『赤い葡萄畑』の約15か月前にファン・ゴッホの自画像がテオからロンドンの画商に売られていることを指摘している[307]。

- ^ a b 「ニューヨーク・タイムズ」紙によれば、落札価格は36,292,500ドル、10%の手数料を加え3990万ドルであるとされる[351]。

- ^ この「ひまわり」は、現在はSOMPO美術館が所蔵している[352]。

- ^ a b 落札額7500万ドルに、買い手が負担する手数料10%を加えた額[356]。

- ^ 武者小路はロダンとともにファン・ゴッホを熱愛し、『白樺』第3年(1912年)7月号には「バンゴオホよ/燃えるが如き意力を持つ汝よ/汝を思ふ毎に/我に力わく/高きにのぼらんとする力わく/ゆきつくす処までゆく力わく/あゝ、/ゆきつくす処までゆく力わく」という讃仰詩を発表している[366]。

- ^ 白樺美術館第1回展は京橋の星製薬階上で行われ、この『ひまわり』は日本で展示された最初のファン・ゴッホ作品となったが、その後、1945年芦屋で空爆のため焼失した[369]。この展覧会では、ほかにセザンヌ、デューラー、ドラクロワ、シャバンヌ、ロダンの作品が展示されたが、武者小路が夢見た白樺美術館は第1回展覧会だけで終わり、建物もついに建たなかった[370]。

- ^ その要因として、当時の知識人の情報源であったドイツやイギリスで、ちょうどこの時期にユリウス・マイヤー=グラーフェやロジャー・フライがファン・ゴッホ賛美の評論を出したこと、社会と自己の個性との対立という白樺派の課題に、社会の無理解に苦悩する純粋な魂という英雄像が合致していたことが挙げられている[372]。

- ^ 例えば、1913年、日本洋画協会出版部から、日本で最初の『ゴーホ画集』(5枚1組袋入りのもの)が出版された[281]。

- ^ 日本では白樺派などの影響でいち早くファン・ゴッホに対する熱狂が起きたが、この時期1920年代に実物のファン・ゴッホ作品を見ることが出来たのはパリの美術館ではわずか3点しかなくパリのベルネーム=ジューヌ画廊に10数点程度であった。このため特にファン・ゴッホの最後期の油彩画を20点ほど所蔵していたガシェ家は、ゴッホ作品を見たい日本人には貴重な場であった。ガシェ家は多くの来訪者を迎えたが、1922年3月9日から芳名帳を作成することになった。最初の署名者(最初の訪問者ではないことに注意)である黒田重太郎を筆頭に、土田麦穂、小野竹喬、坂田一男、佐伯祐三ら多くの日本人画家や、画家以外でも斎藤茂吉や式場隆三郎、矢代幸雄、相馬政之助、高田博厚らの名前が芳名帳に記されている[377]。

- ^ ジャンル分けや制作時期の認定は若干の差異や変化はあり得る。

- ^ 補色理論を普及させたのはミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールの『色彩の同時対照の法則』(1839年)であったが、ゴッホはドラクロワをその確立者と考えていた[424]。

- ^ 油彩、水彩、デッサンを合わせて43点(ただし贋作の疑いがあるものもある)とする文献もある[451]。

- ^ 実際には、ひまわりの花はずっと東を向いており、向日性はないが、西欧では一般に向日性を持つと信じられていた[464]。

- ^ ジョージ・ファーガスン『キリスト教美術における記号と象徴』は、「糸杉が死と結び付けられる理由はいくつかある。例えば、それは暗い葉叢を見せているし、ひとたび伐り倒されると、二度とその根から芽を出すことはない等である。」と説明している[470]。

- ^ マルコによる福音書 第4章 26節から29節には次のようにある。「また、イエスは言われた。『神の国は次のようなものである。人が土に種を蒔いて、夜昼、寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。土はひとりでに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと、早速、鎌を入れる。収穫の時が来たからである。』」。

- ^ マルコによる福音書 第4章 14節「種を蒔く人は、神の言葉を蒔くのである。」

- ^ 創世記 第3章 19節で楽園を追放されたアダムに告げられる「お前は顔に汗を流してパンを得る」という言葉は、ミレーやファン・ゴッホにおいては「掘る人」の図像と結び付けられていた[472]。

手紙の出典

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡90” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1876年9月2日 - 8日頃、アイズルワース、CL: 82a-1、It was an autumn day and I stood on the front steps of Mr Provily’s school...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡403” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1883年11月5日頃、ニーウ・アムステルダム、CL: 339a、My youth has been austere and cold, and sterile...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡312” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1883年2月11日、ハーグ、CL: 266、I sometimes think that when I first came to The Hague...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡183” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1881年11月12日、エッテン、CL: 157、What kind of love did I have in my 20th year?...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡65” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1875年1月10日、パリ、CL: 50、His Hon. took the words out of my mouth...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡148” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1878年11月13日頃及び15日 - 16日、ラーケン、CL: 126、I should like to go there as an evangelist...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡155” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1880年6月22日 - 24日頃、クウェム、CL: 133、I learned at Etten...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡158” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1880年9月24日、クウェム、CL: 136、it was in this extreme poverty that I felt my energy return...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡179” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1881年11月3日、エッテン、CL: 153、I wanted to tell you that...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡228” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1882年5月16日、ハーグ、CL: 193、I put my fingers in the flame of the lamp and said...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡194” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1881年12月29日、ハーグ、CL: 166、At Christmas I had a rather violent argument...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡224” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1882年5月7日頃、ハーグ、CL: 192、Today I met Mauve and had a very regrettable conversation...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡254” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1882年8月5日 - 6日、ハーグ、CL: 223、In my last letter you’ll have found a little scratch of that perspective frame.)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡342” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1883年5月10日頃、ハーグ、CL: 294、342 Her mood can be such that it’s almost unbearable, even for me, quick-tempered, wilfully wrong, in short, sometimes I despair.)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡380” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1883年9月2日、ハーグ、CL: 318、Today I had a quiet day with her...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡440” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1884年3月20日、ニューネン、CL: 364、...if I continue to receive the usual from you, I may regard it as money that I’ve earned...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡456” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1884年9月16日頃、ニューネン、CL: 375、Something has happened, Theo...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡489” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1885年4月4日頃、ニューネン、CL: 397、I felt as you did, in so far as when you write that the work didn’t yet proceed as usual...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡535” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1885年10月13日頃、ニューネン、CL: 427、What particularly struck me when I saw the old Dutch paintings again is...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡558” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1886年2月4日、アントウェルペン、CL: 449、When you think that I went to live in my own studio on 1 May...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡584” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年3月10日、アルル、CL: 468、Nevertheless, artists won’t find a better way than — to join together, give their pictures to the association, and share the sale price...)。

- ^ “フィンセントよりベルナール宛書簡587” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年3月18日、アルル、CL: B2、I want to begin by telling you that this part of the world seems to me as beautiful as Japan...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡616” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年5月29日、アルル、CL: 493、I thought of Gauguin and here we are — if Gauguin wants to come here there’s Gauguin’s fare, and then there are the two beds or the two mattresses we absolutely have to buy.)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡677” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年9月9日、アルル、CL: 534、In my painting of the night café I’ve tried to express the idea that the café is a place...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡723” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年12月1日頃、アルル、CL: 560、You can sense how in my element that makes me feel...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡724” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年12月11日頃、アルル、CL: 565、I myself think that Gauguin had become a little disheartened by the good town of Arles...)。ゴーギャンよりテオ宛書簡(同Note 1、I am obliged to return to Paris; Vincent and I can absolutely not live side by side without trouble...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡728” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年1月2日、アルル、CL: 567、I’ll stay here at the hospital for another few days...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡760” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年4月21日、アルル、CL: 585、At the end of the month I’d still wish to go to the mental hospital at St-Rémy or another institution...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡782” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年6月18日、サン=レミ、CL: 595、It’s not a return to the romantic or to religious ideas...)。

- ^ “テオよりフィンセント宛書簡781” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年6月16日、パリ、CL: T10、All of them have a power of colour which you hadn’t attained before...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡797” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年8月22日、サン=レミ、CL: 601、You can imagine that I’m very deeply distressed that the attacks have recurred when... For many days I’ve been absolutely distraught... This new crisis, my dear brother, came upon me in the fields...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡805” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年9月20日頃、サン=レミ、CL: 607、Very well – but in music it isn’t so – and if such a person plays some Beethoven he’ll add his personal interpretation to it...)。

- ^ “フィンセントよりヴィル宛書簡879” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1890年6月5日、オーヴェル=シュル=オワーズ、CL: W22、Then I’ve found in Dr Gachet a ready-made friend and...)。

- ^ “フィンセントよりテオ及びヨー宛書簡881” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1890年6月10日、オーヴェル=シュル=オワーズ、CL: 640、Sunday has left me a very pleasant memory.)。

- ^ “テオよりフィンセント宛書簡894” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1890年6月30日・7月1日、パリ、CL: T39)。

- ^ “フィンセントよりテオ及びヨー宛書簡898” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1890年7月10日頃、オーヴェル=シュル=オワーズ、CL: 649、It’s no small thing when all together we feel the daily bread in danger...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡902” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1890年7月23日、オーヴェル=シュル=オワーズ、CL: 651、As regards the state of peace in your household,...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡324” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1883年3月4日頃、ハーグ、CL: 272、Sketch A)。

- ^ a b フィンセントよりテオ宛書簡549(1885年12月19日、アントウェルペン、CL: 441、However, I’d rather paint people’s eyes than cathedrals...)。

- ^ “フィンセントよりヴィル宛書簡686” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年9月23日又は24日、アルル、CL: 542、And we wouldn’t be able to study Japanese art...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡689” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年9月26日、アルル、CL: 541、And in the end, without intending to, I’m forced to lay the paint on thickly, à la Monticelli...)。

- ^ a b フィンセントよりテオ宛書簡673(1888年9月3日、アルル、CL: 531、To express the love of two lovers through a marriage of two complementary colours...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡676” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年9月8日、アルル、CL: 533、I’ve tried to express the terrible human passions with the red and the green.)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡663” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年8月18日、アルル、CL: 520、Because instead of trying to render exactly what I have before my eyes, I use colour more arbitrarily in order to express myself forcefully...)。

- ^ “フィンセントよりヴィル宛書簡879” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1890年6月5日、オーヴェル=シュル=オワーズ、CL: W22、What I’m most passionate about, much much more than all the rest in my profession – is the portrait, the modern portrait...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡681” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1888年9月16日、アルル、CL: 537、I purposely bought a good enough mirror...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡776” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年5月23日頃、サン=レミ、CL: 592、You must know, too, that...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡495” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1885年4月21日、ニューネン、CL: 402、How rightly it was said of Millet’s figures...)。

- ^ “フィンセントよりテオ宛書簡800” (英語). 2021年3月4日閲覧。(1889年9月5日 - 6日、サン=レミ、CL: 604、I then saw in this reaper...)。

- ^ “フィンセントよりベルナール宛書簡632” (英語). Vincent van Gogh The Letters. 2021年3月4日閲覧。(1888年6月26日、アルル、CL: B8、The figure of Christ has been painted...)。

- 手紙の番号、日時・場所等は、次のゴッホ美術館による改訂版書簡集による。

- Leo Jansen; Hans Luijten; Nienke Bakker (eds.) (2009) (英語). Vincent van Gogh - The Letters (December 2010 ed.). Amsterdam & The Hague: Van Gogh Museum & Huygens ING 2021年3月4日閲覧。

- CL(Complete Letters)番号は、次の旧版書簡集(1952年 - 1954年にオランダで刊行されたVerzamelde brieven、英語版は1958年に刊行。)において付された番号である。

- V. W. van Gogh (ed.) (1958). The complete letters of Vincent van Gogh. London: Thames and Hudson

- David Brooks (ed.). “The Letters” (英語). The Vincent van Gogh Gallery. 2021年3月4日閲覧。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集』全6巻(二見史郎・宇佐見英治・島本融・粟津則雄訳、みすず書房、1969年 - 1970年)

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 1』みすず書房、1969年。ASIN B000J9271M。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 2』みすず書房、1970年。ASIN B000J9271C。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 3』みすず書房、1970年。ASIN B000J92712。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 4』みすず書房、1970年。ASIN B000J9270S。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 5』みすず書房、1970年。ASIN B000J9270I。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 6』みすず書房、1970年。ASIN B000J92708。

- 新装改版『ファン・ゴッホ書簡全集』全6巻(二見史郎 ほか訳、みすず書房、1984年)

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 1』(改版)みすず書房、1984年。ISBN 978-4622015413。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 2』(改版)みすず書房、1984年。ISBN 978-4622015420。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 3』(改版)みすず書房、1984年。ISBN 978-4622015437。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 4』(改版)みすず書房、1984年。ISBN 978-4622015444。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 5』(改版)みすず書房、1984年。ISBN 978-4622015451。

- 『ファン・ゴッホ書簡全集 6』(改版)みすず書房、1984年。ISBN 978-4622015468。

出典

- ^ “Vincent Van Gogh”. Find a Grave. 2021年3月3日閲覧。

- ^ ポスト印象派の絵画に没入する。「Immersive Museum」第2弾が日本橋三井ホールで開催中

- ^ しかしながら、日本ではファンを省略した「ゴッホ」という通称が定着している。国内で開かれるほとんどの公式展覧会でもこの呼称が用いられる。

- ^ “芸術も恋も極端すぎる…結婚願望のあったゴッホの恋愛が悉く失敗に終わった理由”. PRESIDENT Online. (2022年1月13日) 2024年3月11日閲覧。

- ^ 吉屋 2005, p. 42.

- ^ “有名な「13歳のゴッホの写真」、実際は「弟のテオ」だったと判明”. ハフポスト (2018年11月30日). 2021年3月3日閲覧。

- ^ “巨匠画家「ゴッホ」の写真…実は弟のテオだった”. AFPBB News (2018年11月30日). 2021年3月3日閲覧。

- ^ “2枚しかないゴッホの写真 1枚は弟でした”. 日本放送協会 (2018年11月30日). 2018年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月1日閲覧。

- ^ David Brooks. “The Vincent van Gogh Gallery”. 2013年2月26日閲覧。

- ^ デーネカンプほか 2016, p. 13.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 19.

- ^ a b 二見 2010, pp. 2–3.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 21.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 20.

- ^ 二見 2010, p. 2.

- ^ 吉屋 2005, p. 23.

- ^ トラルボー 1992, pp. 20–23.

- ^ a b c 二見 2010, p. 3.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 37–39.

- ^ トラルボー 1992, pp. 28, 31.

- ^ 吉屋 2005, p. 33.

- ^ 吉屋 2005, pp. 37–38.

- ^ 吉屋 2005, p. 262.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 64–66.

- ^ 二見 2010, p. 25.

- ^ “Jo van Gogh-Bonger's Memoir of Vincent van Gogh”. The Vincent van Gogh Gallery. 2013年2月20日閲覧。 “Tersteeg sent the parents good reports...”

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 75.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 76.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 71.

- ^ 二見 2010, p. 26.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 81–82.

- ^ a b 二見 2010, p. 341.

- ^ “Jo van Gogh-Bonger's Memoir of Vincent van Gogh”. The Vincent van Gogh Gallery. 2013年2月20日閲覧。 “Ursula made a deep impression upon him...”

- ^ 二見 2010, p. 28.

- ^ 二見 2010, pp. 27–34.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 104–108.

- ^ 二見 2010, p. 35.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 110–111.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 112–113.

- ^ a b 二見 2010, p. 36.

- ^ 二見 2010, p. 37.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 114.

- ^ デーネカンプほか 2016, p. 43.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 115.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 118.

- ^ 二見 2010, pp. 38–40.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 126.

- ^ デーネカンプほか 2016, pp. 48–49.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 142.

- ^ 二見 2010, pp. 40–42.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 154.

- ^ 二見 2010, pp. 43–44.

- ^ 吉屋 2005, pp. 72–76.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 167.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 169.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 181–182.

- ^ 二見 2010, pp. 48–49.

- ^ 二見 2010, pp. 49–51.

- ^ 吉屋 2005, pp. 84–87.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 198.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 202.

- ^ トラルボー 1992, p. 63.

- ^ 吉屋 2005, p. 90.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 207–208.

- ^ 二見 2010, p. 57.

- ^ 吉屋 2005, pp. 91–92.

- ^ 吉屋 2005, p. 93.

- ^ 二見 2010, p. 58.

- ^ 二見 2010, pp. 59–60.

- ^ 吉屋 2005, p. 94.

- ^ Van Gogh Museum (Letter 160, Note 3)。

- ^ a b 吉屋 2005, p. 95.

- ^ 二見 2010, pp. 61–62.

- ^ 吉屋 2005, pp. 98–99.

- ^ 二見 2010, p. 64.

- ^ 二見 2010, pp. 65, 67.

- ^ 二見 2010, pp. 67–68.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 256.

- ^ 二見 2010, pp. 72–73.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 258.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 261–264.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 270–275.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 271–272, 300.

- ^ ピックヴァンス 1986, p. 55.

- ^ 二見 2010, pp. 70–71.

- ^ 二見 2010, p. 75.

- ^ 二見 2010, pp. 76–78.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 302–306, 308–309.

- ^ a b 二見 2010, p. 86.

- ^ 二見 2010, p. 90.

- ^ Wilkie 2005, p. 185.

- ^ トラルボー 1992, p. 101.

- ^ トラルボー 1992, p. 112.

- ^ 二見 2010, pp. 92–94.

- ^ “Women on the Peat Moor” (英語). Van Gogh Museum. 2021年3月3日閲覧。

- ^ 二見 2010, pp. 95–97.

- ^ 二見 2010, pp. 98–100.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 380.

- ^ 二見 2010, pp. 100, 104.

- ^ a b 二見 2010, pp. 100–101.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 414.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 405–406.

- ^ 二見 2010, p. 106.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 435–436.

- ^ a b 二見 2010, p. 107.

- ^ 二見 2010, pp. 111–112.

- ^ 二見 2010, p. 113.

- ^ 二見 2010, pp. 113–114.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 466–467.

- ^ トラルボー 1992, p. 160.

- ^ “The Potato Eaters”. The Van Gogh Museum. 2017年12月11日閲覧。

- ^ “Still Life with Bible”. The Van Gogh Museum. 2017年12月11日閲覧。

- ^ 二見 2010, p. 117.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 479–487.

- ^ 二見 2010, pp. 118–120.

- ^ 二見 2010, pp. 120, 122.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 477–478.

- ^ Callow 1996, p. 253.

- ^ デーネカンプほか 2016, p. 124.

- ^ 二見 2010, p. 123.

- ^ トラルボー 1992, pp. 208, 214.

- ^ 二見 2010, pp. 124–125.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 509–514.

- ^ 二見 2010, pp. 125–126.

- ^ 二見 2010, p. 126.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 517, 521, 537–538.

- ^ 西岡 2016, pp. 83–84.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 524, 529.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 530–535.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 544–550.

- ^ 二見 2010, pp. 130–131.

- ^ 二見 2010, pp. 131–132.

- ^ 二見 2010, pp. 140–141.

- ^ 西岡 2016, p. 84.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 556.

- ^ 二見 2010, pp. 133–134.

- ^ Hulsker 1990, p. 256.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 552–553.

- ^ 二見 2010, p. 142.

- ^ “Torso of Venus”. The Van Gogh Museum. 2017年12月11日閲覧。

- ^ “Terrace and Observation Deck at the Moulin de Blute-Fin”. The Art Institute of Chicago. 2017年12月11日閲覧。

- ^ “Moulin de la Galette”. Kröller-Müller Museum. 2017年12月11日閲覧。

- ^ “Courtesan (after Eisen)”. Van Gogh Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Flowering Plum Orchard (after Hiroshige)”. Van Gogh Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Père Tanguy”. Musée Rodin. 2017年12月14日閲覧。

- ^ 二見 2010, pp. 142–143.

- ^ トラルボー 1992, p. 217.

- ^ 二見 2010, p. 144.

- ^ 二見 2010, pp. 145–147.

- ^ マーフィー 2017, pp. 79–85.

- ^ マーフィー 2017, pp. 120–121.

- ^ 二見 2010, pp. 149–151.

- ^ 二見 2010, pp. 152–153.

- ^ 二見 2010, pp. 155, 157, 160.

- ^ マーフィー 2017, p. 134.

- ^ 二見 2010, pp. 162, 164.

- ^ a b 二見 2010, p. 165.

- ^ 二見 2010, pp. 166–167.

- ^ 二見 2010, pp. 170–171.

- ^ 二見 2010, pp. 173–175.

- ^ 二見 2010, p. 178.

- ^ 二見 2010, pp. 182–183.

- ^ “Bridge at Arles (Pont de Langlois)”. Kröller-Müller Museum. 2017年12月11日閲覧。

- ^ “The Harvest”. Van Gogh Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “The Sower”. Kröller-Müller Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Sonnenblumen”. Die Pinakotheken. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Caféterras bij nacht (Place du Forum)”. Kröller-Müller Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “La nuit étoilée”. Musée d'Orsay. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “The Yellow House (The Street)”. Van Gogh Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “The Bedroom”. Van Gogh Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ 二見 2010, p. 185.

- ^ 圀府寺 2009, p. 175.

- ^ 二見 2010, pp. 187–189.

- ^ 二見 2010, p. 190.

- ^ a b 二見 2010, p. 192.

- ^ 二見 2010, pp. 190–191.

- ^ 二見 2010, p. 193.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 686.

- ^ 小林英樹 2002, pp. 126–128.

- ^ 二見 2010, p. 194.

- ^ 二見 2010, pp. 194–197.

- ^ マーフィー 2017, p. 67.

- ^ 二見 2010, p. 336.

- ^ マーフィー 2017, pp. 203–204.

- ^ マーフィー 2017, pp. 210–215.

- ^ マーフィー 2017, pp. 303–308.

- ^ 二見 2010, p. 198.

- ^ a b 二見 2010, pp. 199–200.

- ^ 二見 2010, p. 199.

- ^ “Red Vineyard at Arles (Montmajour)”. The Pushkin State Museum of Fine Arts. 2017年12月21日閲覧。

- ^ “L'Arlésienne”. Musée d'Orsay. 2017年12月21日閲覧。

- ^ マーフィー 2017, p. 215.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 705–706.

- ^ a b マーフィー 2017, p. 230.

- ^ 二見 2010, p. 201.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 706–707.

- ^ マーフィー 2017, pp. 218–219.

- ^ マーフィー 2017, p. 231.

- ^ マーフィー 2017, pp. 233–235.

- ^ 二見 2010, pp. 202–206.

- ^ マーフィー 2017, pp. 241–243.

- ^ 二見 2010, pp. 207–210.

- ^ マーフィー 2017, p. 253.

- ^ 二見 2010, pp. 211–213.

- ^ マーフィー 2017, p. 260.

- ^ 二見 2010, pp. 214–215.

- ^ マーフィー 2017, pp. 261–262.

- ^ “The Arles Petition: Petition, report and inquest”. The Vincent van Gogh Gallery. 2013年2月26日閲覧。

- ^ マーフィー 2017, pp. 279–282.

- ^ マーフィー 2017, p. 272.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 729–730.

- ^ マーフィー 2017, p. 267.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 731–736.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 742–743.

- ^ マーフィー 2017, pp. 293–294.

- ^ マーフィー 2017, pp. 294–296.

- ^ 二見 2010, pp. 218–219.

- ^ マーフィー 2017, p. 296.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 718.

- ^ “Portrait of Doctor Rey”. The Pushkin State Museum of Fine Arts. 2017年12月18日閲覧。

- ^ “Madame Roulin Rocking the Cradle (La berceuse)”. Art Institute of Chicago. 2017年12月23日閲覧。

- ^ a b Naifeh & Smith 2012, p. 754.

- ^ 二見 2010, p. 225.

- ^ 二見 2010, pp. 225–226.

- ^ 二見 2010, p. 228.

- ^ 二見 2010, p. 231.

- ^ 二見 2010, pp. 230, 246.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 768.

- ^ 二見 2010, p. 234.

- ^ 二見 2010, pp. 236–239.

- ^ 二見 2010, pp. 246–248, 252.

- ^ “Irises”. The J. Paul Getty Trust. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “The Starry Night”. The Museum of Modern Art. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Cypresses”. The Metropolitan Museum of Art. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Olive grove”. Kröller-Müller Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Wheatfield with a Reaper”. Van Gogh Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “The Large Plane Trees (Road Menders at Saint-Rémy), 1889”. The Cleveland Museum of Art. 2017年12月14日閲覧。

- ^ 二見 2010, p. 254.

- ^ 二見 2010, p. 258.

- ^ 二見 2010, pp. 259–260.

- ^ 二見 2010, p. 262.

- ^ 二見 2010, pp. 264–265.

- ^ 吉屋 2005, p. 200.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 803, 806.

- ^ 二見 2010, p. 260.

- ^ 二見 2010, pp. 261–262.

- ^ 二見 2010, pp. 264–266.

- ^ “Almond Blossom”. Van Gogh Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ “Country road in Provence by Night”. Kröller-Müller Museum. 2017年12月14日閲覧。

- ^ 二見 2010, pp. 268–269.

- ^ 二見 2010, pp. 269–271.

- ^ 二見 2010, p. 272.

- ^ Naifeh & Smith 2012, pp. 825–830.

- ^ 二見 2010, pp. 273–274.

- ^ Naifeh & Smith 2012, p. 830.

- ^ 二見 2010, p. 279.

- ^ デーネカンプほか 2016, p. 102.

- ^ 二見 2010, p. 280.

- ^ 小林英樹 2009, pp. 262–263.

- ^ 小林英樹 2009, pp. 201–202.

- ^ 小林英樹 2009, pp. 236–237.

- ^ 小林英樹 2009, p. 273.

- ^ 高階 1984, pp. 209–215.

- ^ 二見 2010, pp. 282–283.

- ^ 二見 2010, pp. 285–286.

- ^ 二見 2010, pp. 286–289.

- ^ “Le docteur Paul Gachet”. Musée d'Orsay. 2017年12月19日閲覧。

- ^ “L'église d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet”. Musée d'Orsay. 2017年12月19日閲覧。

- ^ “White House at Night”. The State Hermitage Museum. 2017年12月19日閲覧。

- ^ “Wheatfield under Thunderclouds”. Van Gogh Museum. 2017年12月19日閲覧。

- ^ “Wheatfield with Crows”. Van Gogh Museum. 2017年12月19日閲覧。

- ^ “ゴッホ最後の絵、場所特定 「木の根と幹」パリ近郊”. 共同通信. 共同通信社 (2020年7月29日). 2021年3月3日閲覧。

- ^ Can This $45 Thrift Store Painting Provide Clues About Vincent Van Gogh’s Final Days in France? Art Historians Are Hoping So. Sarah Cascone, June 7, 2021.

- ^ “Tsukasa Kodera”. tsukasakodera.academia.edu. 2021年6月14日閲覧。

- ^ 二見 2010, p. 295.

- ^ 二見 2010, pp. 292–293.

- ^ 二見 2010, p. 296.

- ^ 二見 2010, pp. 298–299.

- ^ 二見 2010, pp. 297–298.

- ^ 二見 2010, pp. 302–303.

- ^ a b c 木下 2002, p. 110.

- ^ 二見 2010, pp. 302–304.