アングロ・サクソン人

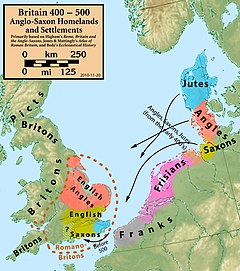

アングロ・サクソン人(英語: Anglo-Saxons)とは、5世紀頃、現在のドイツの北岸とデンマークの南部からグレートブリテン島の東南部へ移民してきたアングル人、ジュート人、サクソン人のゲルマン系の3つの部族の総称のことを指す[1]。

場合によっては単にサクソン人や、イングランド人とも呼ばれる彼らは、「古英語」を話すことを特徴とする民族であり、中世初期のヨーロッパにおいて、現在のイングランドの大部分やスコットランド南東部に居住していた。アングロ・サクソン人の起源は原始時代のゲルマン民族に遡り、5世紀以降、イングランドにおける最も重要な民族となっている。

イングランドのアングロ・サクソン時代は、おおよそ450年頃に始まり、1066年のノルマン征服によって幕を閉じたとされている[2]。

概要

[編集]アングロ・サクソン人がイングランドに定住し、政治的発展を遂げた詳細は、現在でも不明である。しかし、8世紀までにかれらは、先住していたローマ・ブリトン人と交流を持つようになった。もともと統一的な呼称を持たなかったかられは、ブリトン人から「アングロ・サクソン」と呼ばれるようになった。一方、この時期のアングロ・サクソン人は、統一された文化的アイデンティティ「Englisc」を持っていた。1066年には、イングランドの住民の大半が既に古英語を話しており、自らのことを「アングロ・サクソン人」であると同時に「イングランド人」でもあると認識するようになっていた。

その後、ヴァイキングやノルマン人といった異民族による侵略は、イングランドの「政治」と「文化」の分野に大きな変化をもたらしたが、「アングロ・サクソン人としてのアイデンティティ」は大きく損なわれることが無く、ノルマン征服後も依然としてイングランド全域に重要な影響を及ぼしていた[3]。アングロ・サクソン時代末期の政治や言語は、中世イングランド王国や中英語の直接的な前身とされており、現代英語における古英語由来の単語は全体の26%未満に留まるものの、日常的に使用され続けている[4]。

アングロ・サクソンの物質文化は非常に多岐にわたり、木造建築、衣服、装飾写本、金属製品、そのほかの高度な芸術にその影響が見られている。これらの文化的特徴には、「部族的連盟」および「主従関係」の要素が強く反映されていた。支配層は自らを王と称し、堅固な防衛施設のある集落「burhs」を発展させていた。また、『聖書』の用語を用いて、自らのことと自分の同胞の役割や、支配下の人々の義務も定義していた。考古学者ヘレナ・ハメロー(Helena Hamerow)の考察によれば、「家庭、およびその地域に広がる大家族は、アングロ・サクソン時代を通じて基本的な単位であり、1つの家庭を1つの単位とした農業や工具の生産が続けられた」とされている[5]。

研究史

[編集]8世紀初頭、ベーダ(735年没)は、世界で最初にアングロ・サクソン人の起源を研究した人物とされ、いくつかの記述を残している。ベーダによれば、アングロ・サクソン人は「大陸の小規模な地域王国や公国に分かれていた民族」であり、これらの王国はそれぞれ欧州大陸に異なる起源を持ちながら、イングランドで1つに融合したという。「アングロ・サクソン」という複合語は、現代の歴史家によって1066年以前の時代を指すためにも用いられるが、この用語が明確に記録されたのはベーダの時代がであった。「アングロ・サクソン人=イングランド人の祖先」という認識は、欧州近代以降に広く普及したと考えられている[6]。

ベーダ自身も、「アングロ・サクソン」という呼称に加え、時には「Angles」、また時には「English」という呼称でこれらの民族を表現していた。この3つの呼称の中で「アングロ・サクソン」が最も正式なものとされ、最終的に主流の呼び名となった。また、ほかの著述家と同様に、ベーダも最初期に欧州大陸からイングランドに定住した民族を「サクソン人」と認識していた。

3世紀から6世紀にかけて、ローマ人やブリトン人の作家たちは、サクソン人を北海からの襲撃者や傭兵として描写することが多かった。ベーダのような後世の記録では、これらの初期のサクソン人は現代ドイツ西北部の「ニーダーザクセン州」から来たと信じられていたが、明確な証拠はなく、名前が似ているだけの可能性もある。また、アングロ・サクソン人はドイツ起源の民族であるが、現在のドイツ語圏の国民をアングロ・サクソン人と呼ぶことは原則的にない。ただし、独立のザクセン王国は20世紀初頭までドイツ帝国内に存続しており、現在は「ザクセン州」や「ニーダーザクセン州」として残っている。

一方、アングル人もイングランド人の主体となり、イングランド文化の基礎を築いたため、現在でもフランス語圏では英語圏の白人を「Anglais(アングレ、アングルの仏語読み)」と呼ぶことがある[7]。諸説によれば、ドイツ地域に住んでいたアングロ人と隣のサクソン人は、フランク王国のキリスト教強制政策を逃れるため、一緒にイングランドへ移民したと考えられている。

歴史

[編集]409年にローマ帝国がブリタニアを放棄した後、現在のデンマーク、北部ドイツ周辺にいたゲルマン人が、グレートブリテン島に渡ってきた。彼らは先住のケルト系ブリトン人を支配し、ケルト文化を駆逐した。これが英国における最初のアングロ・サクソン人である。彼らの言葉が英語の基礎となった。

彼らはイングランドの各地に小王国を築いていった。7世紀頃には、イングランドは7つの王国(七王国)にまとまっていったが、9世紀初めには、ウェセックス王エグバートのもとで、サクソン人のウェセックス王国が強大となって、イングランド全域を支配した。それ以降、一時期はデーン人に支配され、デンマーク王の下にあった。

アングロ・サクソン人はその後また、イングランドを支配した。これは1066年、ギヨーム2世(=ウィリアム1世)によるノルマン・コンクエストまで続いた。

名前の由来

[編集]アングロ・サクソンとは、「アングリアのサクソン人」という意味である[8]。アングリア(現デンマークの南部)は、元々は「アングル人の土地」という意味であったが、カトリック教会がこの地域を表す言葉として使用したため、後にサクソン人もこれを自称するようになり、地域名として定着した。

アングロ・サクソン諸国

[編集]

Jutes: ジュート人

Angles:アングル人

Saxons: サクソン人

英語を国語・公用語とする白人主流派の先進国であるイギリス、アメリカ、オーストラリア(AUKUS諸国)、カナダ、ニュージーランドなどをアングロ・サクソン諸国と呼ぶ[9][10]。しかし言語がアングロ・サクソン人に由来しているだけで、歴史的なアングロ・サクソン人と現代のアングロ・サクソン諸国には血統的な関係が薄い(フランク人とフランス人の違いと同じ)。アングロ・サクソン人の故地と見なされるイングランドでさえ、ユトランド半島やスカンディナビア半島などのバルト海沿岸地域にルーツを持つデーン人やノルマン人、グレートブリテン島の原住民であるブリトン人(ケルト人)などの多様な民族が入り混じって形成された国家である。当のアングロ・サクソン諸国では一般にあまり用いられておらず、自分たちがアングロ・サクソン人であるという意識も乏しい。彼らは自らの伝統文化のルーツはノルマン人だと認識している。なお、イングランドに先立つ故地であるドイツでは、アングル人という呼び方は現在殆ど行われておらず、サクソン人(ザクセン人)という呼び方は残っているものの、少なくともアングロ・サクソンと繋げて呼んだ場合、ドイツ人とは別個の集団と考えるのが通常であり、ほぼ語源発祥の地というにとどまる。

用法

[編集]主に大陸ヨーロッパや日本で用いられることが多い。アングロ・サクソン諸国は独特の経済や社会を形成しており、古くから研究の対象となってきた(プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神等)。また、グローバル資本主義の進展とそれに対する反発により、アングロ・サクソン諸国を「特殊」な国々と規定するために、様々な比較考証が行われてきた。以下はその代表的なものである。

- 法体系におけるコモン・ロー

- 政党制における二大政党制

- アーレンド・レイプハルトの研究による多数決型民主主義

- レギュラシオン学派における市場ベース型資本主義

- 福祉レジーム論における自由主義型福祉国家論

- イギリス経験論とそれを元にしたプラグマティズム

- エマニュエル・トッドの家族類型においては、典型的な絶対核家族

- イギリス君主制における女王・女系王の存在(サリカ法の否定)

- 国親思想(子供は親ではなく公権力によって守られるべきとする法理[11])

- リムランド理論によれば典型的なシーパワーである故の、ランドパワー諸国(特に中国・ロシア)との深刻な対立

- 「自由と民主主義を守るため」と称した、権威主義国家に対する侵略戦争(ベトナム・イラク・アフガンなど)

脚注

[編集]- ^ コトバンク:アングロサクソンとは

- ^ Higham et al. 2013.

- ^ Higham & Ryan 2013, pp. 7–19.

- ^ Williams, Joseph M. (1986). Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. Simon and Schuster. ISBN 978-0-02-934470-5

- ^ Hamerow 2012, p. 166.

- ^ Higham & Ryan 2013, p. 7.

- ^ コトバンク:アングロ・サクソン人とは

- ^ 世界史用語解説:授業と学習のヒント

- ^ WASPとロータリー

- ^ WASPとロータリー2

- ^ “世界ところかわれば”. www.yuki-enishi.com. 2022年4月15日閲覧。