乾性油

乾性油(かんせいゆ、drying oil)は、空気中で徐々に酸化することにより、固化する油のことである。例えば、油絵具やワニスなどに利用される。

は成分中のC=C二重結合の多さを示す指標であるヨウ素価によって分類され、ヨウ素価が130以上の油を乾性油、100から130の油を半乾性油(semidrying oil)、100以下の油を不乾性油(nondrying oil)と言う[1]。

固化

[編集]乾性油が固まるのは化学反応の結果である。「乾」とは言うものの、デンプン糊などのように溶媒が蒸発して固まるわけではない。

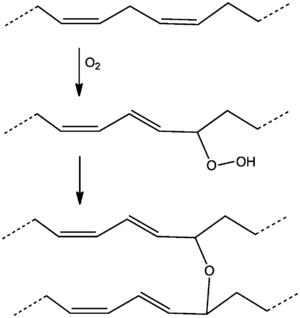

乾性油が酸化によって次第に固化してゆく反応箇所は、乾性油に比較的含有比率の多い不飽和脂肪酸のC=C二重結合の付近である。乾性油の分子のこの部分は比較的反応性の高い部分で、特に、2つのC=C二重結合に挟まれたメチレン基は、ここに結合した水素原子が外れても両側のC=C二重結合と共役して安定化できるため、活性メチレン基と呼ばれることもあるくらいに化学反応が起こりやすい箇所である。酸素が混入し、何らかの理由でC=C二重結合の付近で酸化反応が開始されると、過酸化物やラジカルが生じ、これらが開始剤となって連鎖的に酸化反応が進行し、他のC=C二重結合の部分との重合反応が次々と発生する。この重合反応が進行すると、油の分子同士が互いに結合し、分子量の大きな網目状の高分子となってゆき、最終的には流動性を失って固まるために、固化する。

この酸化反応は、光や熱によって促進され固化が早まる。また、不飽和脂肪酸の量が多い乾性油、すなわちヨウ素価の高い乾性油ほど固まるのが早い。反対にヨウ素価が低い油は重合可能な箇所が限られていて固まらないため、不乾性油などと分類される。

固化した乾性油は、化学反応が起きて元の不飽和脂肪酸とは分子構造の異なる高分子に変化している。したがって、蝋などとは異なり、加熱などを行っても、再び液状にすることは通常できない。

なお、不飽和脂肪酸の酸化反応や重合反応は発熱反応であるため、進行と共に熱が生じる。ヨウ素価の高い油を布などに含ませて放置すると、空気に曝される面積が大きくなるため、急速に反応が進み、温度が上昇して自然発火する恐れがある。例えば、洗濯後に乾燥機の中で放置された油の染み込んだ布のせいで発生した火災も知られている[2][3]。

種類

[編集]植物から得られる油のヨウ素価は様々であり、目的に応じて固化の速度や程度の適切な油を選択する必要がある。画材としてはこれらを適当な比率で混合したり、予め加熱などの前処理を加えた製品も販売されている。JIS規格により、ヨウ素価をもとに3つのカテゴリーに分類されている[1]。

- 乾性油

- 空気中で完全に固まる油であり、ヨウ素価は130以上。亜麻仁油・桐油・芥子油・紫蘇油・胡桃油・荏油・紅花油・向日葵油など。

- 半乾性油

- 空気中で反応して流動性は低下するものの、完全には固まらない。ヨウ素価は130から100程度。コーン油・綿実油・胡麻油・大豆油・落花生油・菜種油など。

- 不乾性油

- 空気中で固まらない。ヨウ素価は100以下。オリーブ油・扁桃油・椰子油・椿油など。