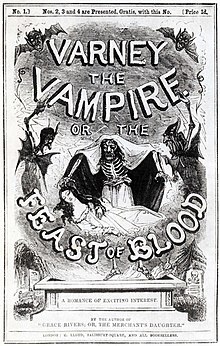

吸血鬼ヴァーニー

初版の表紙 | |

| 著者 | ジェームズ・マルコム・ライマー トーマス・ペケット・パースト |

|---|---|

| 国 | イギリス |

| 言語 | 英語 |

| ジャンル | ペニー・ドレッドフル[1]、ゴシック・ホラー、ヴィクトリア朝文学[1] |

| 出版日 | 1845年-1847年(シリーズ)[1] 1847年(書籍) |

| ページ数 | 876 |

吸血鬼ヴァーニー(きゅうけつきヴァーニー、原題:Varney the Vampire)は、ビクトリア朝時代のイギリスで発行されていた、吸血鬼を主人公とするゴシックホラー小説シリーズ。書籍刊行時のタイトルは『吸血鬼ヴァーニー、或いは血の饗宴(Varney the Vampire; or the Feast of Blood)』。作者はジェームズ・マルコム・ライマー(James Malcolm Rymer)とトーマス・ペケット・パースト(Thomas Peckett Prest)。日本語ではバーニ、バーニーなど表記の揺れがある。

1845年から1847年にかけてペニー・ドレッドフルとして知られる週刊の安価な媒体で連載され、1847年に書籍として刊行された。そのためにその量は膨大であり[2]、1ページ2列印刷で876ページ[注釈 1]、全232章に及んでおり[1][注釈 2]、約667,000語であった[3] 。

吸血鬼のフランシス・ヴァーニー卿を主人公とし、現代において一般に知られる吸血鬼作品に大きな影響を与えた[4]。例えば鋭い歯(牙)を持ち、女性の首に噛みついて血を吸うなどが挙げられる[5]。

物語としての概要

[編集]物語としては主人公で吸血鬼のフランシス・ヴァーニー卿が、先頃亡くなった先代当主のせいで没落したバナーワース家に問題をもたらすというものである[6]。

舞台設定などはあまり厳密ではない。表向きは18世紀初めとなっているが[6]、ナポレオン戦争(1799年-1815年)や執筆当時の19世紀半ばの出来事などにも言及されている。また、物語の舞台はイングランドのロンドン、バース、ウィンチェスターといった都市のほかに、イタリアのナポリやヴェネチアなど、様々な土地で展開される。

登場人物

[編集]フランシス・ヴァーニー卿

[編集]作中でヴァーニーが語るところによると、かつてオリバー・クロムウェルが王家を裏切った際に吸血鬼化の呪いをかけられ、また、その際に怒りのあまり、誤って息子を殺してしまったという[6]。ヴァーニーのキャラクター像は一貫しておらず、初期においては一般的な吸血鬼物語のように、その行動原理として食料として血液を求めるヴァーニーが描かれていたが、後期においては金銭的な利益を求めているようにも描写されている[1]。作者がヴァーニーを文字通り吸血鬼とするか、人間的なキャラクターとするか、定まっていなかったと思われ、物語は時々矛盾し、混乱が生じている。ヴァーニーはバナーワース家の玄関に掲げられた肖像画の人物によく似ており、物語全編を通して、彼がマルマデューク・バナーワース(またはランナゲート・バナーワース卿。名前もまた物語全体で錯綜している)であることを強く示唆しているものの、実際にバナーワース家の祖先であるかは明白にはされない。また、ヴァーニーは自らが吸血鬼であることに嫌悪しているように描かれており、あるエピソードでは復讐のために(仲間を増やすためではなく)クララ・クロフトンを吸血鬼に変えてしまう。

物語の進展につれてヴァーニーは状況に翻弄された悲劇的な人物として同情を集めるように描写されていく。彼は自分自身を救おうと行動するものの、それが叶わない。最期は、自分に同情してくれた司祭に、自分の出自などを説明した文書を残し、ヴェスヴィオ火山に身を投げて自殺する[6]。

彼は死んでも、途中で何度か復活を遂げ、このために著者は様々な生い立ちの物語を書くことができた。そのうちの一つにはチリングワース博士という医学生がヴァーニーの首吊り死体にガルヴァニズムを適用し、蘇生させたというものがある。このサブプロットはメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』において、フランケンシュタイン博士が怪物(フランケンシュタインの怪物)を作るために電気を用いたことに類似している。

その他

[編集]本作は、ヴァーニーが没落した名家バナーワース家にトラブルを持ち込むという展開である[6]。最初、バナーワース家には未亡人である夫人と、彼女の成人した子供たち、ヘンリー、ジョージ、フローラがいる(ただし、ジョージの名は第36章以降には見られなくなる)。序盤では一家の友人であるマーチデール氏もバナーワース家に居候している。その後、フローラの婚約者チャールズ・ホランドや、彼の叔父で海好きのベル提督、ベルの陽気な助手ジャック・プリングルもバナーワース家に住むことになる。

後世への影響

[編集]A. Asbjørn Jønなどの研究者は、ヴァーニーが後の吸血鬼小説に大きな影響を与えたと指摘しており、その中には、怪奇小説の古典として知られるブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』も含まれている[7]。今日における標準的な吸血鬼の設定の多くはヴァーニーに由来しており、具体的には牙を持ち、犠牲者の首筋に2つの刺し傷を残す、眠っている乙女を襲うために窓から入ってくる、催眠術を行使する、超人的な強さを持つなどがある[4][8]。一方、ヴァーニーは昼間でも活動できるうえ、十字架やニンニクを恐れない[6]。また、人間社会に溶け込む一環として普通の人間のような飲食をすることもできるが、自分の口には合わないとも述べている[6]。

本作はまた自分の境遇を軽蔑しながらも、それに囚われている吸血鬼を主人公とする「同情的吸血鬼」の最初の例でもある[8]。この類型としては、1936年の映画『女ドラキュラ』のザレスカ伯爵夫人、テレビドラマ『ダーク・シャドウズ』のバルナバ・コリンズ、テレビ番組『ムーンライト』のミック・セント・ジョン、アン・ライスの1979年の小説『夜明けのヴァンパイア』のルイ・ド・ポワント・デュ・ラックなど、広く例示されてきたキャラクターである。他にもビデオゲーム『カインの伝説』のカイン、マーベル・コミックのキャラクター「モービウス・ザ・リヴィング・ヴァンパイア」、テレビシリーズ『フォーエバー・ナイト』のニック・ナイト、『バフィー 〜恋する十字架〜』のエンジェル、シャーレイン・ハリスの『サザン・ヴァンパイア・シリーズ』のビル・コンプトンなど。

主人公の名前を取り込んだパスティーシュ作品も複数ある。マーベル・コミックのマーベル・ユニバースでは、アトランティスが沈没する前に同地の人々によって作られた最初の吸血鬼「Varnae」が登場する[9]。ドイツのダーク・ウェイブバンド、Sopor Aeternus & The Ensemble Of ShadowsのメンバーであるAnna-Varney Cantodeaの名前は、本作にちなむ。1942年に出版された『シャドウ』誌の物語「吸血鬼殺人事件」では、ハルドリュー・ホールに住むヴァーニー・ハルドリューという人物が登場する。このヴァーニーは元祖吸血鬼のヴァーニーにちなんで名付けられ、棺桶の中で夜を過ごしている。

カナダのテレビ番組『Dracula: The Series』ではエピソード「Bad Blood」においてサム・マルキンが演じるガボール・ヴァーニーが登場し、希少な血液型に毒されたドラキュラを治療する。キム・ニューマンの『Anno Dracula』にはインド総督のフランシス・ヴァーニー卿が登場する。テレビシリーズ『ペニー・ドレッドフル 〜ナイトメア 血塗られた秘密〜』(2014年)の第6話では、エイブラハム・ヴァン・ヘルシングがヴィクター・フランケンシュタインに『吸血鬼ヴァーニー』のコピーを渡し、この物語は事実であってシリーズの登場人物たちが追いかけている謎の生物が吸血鬼であることを説明する[10]。

ヴァーニーは、Vivian Shawによる『Strange Practice』(2017年)とその続編の主人公の一人として登場する[11][12][13]。

2017年の映画『Merry Christmas! 〜ロンドンに奇跡を起こした男〜』では、チャールズ・ディケンズが小説『クリスマス・キャロル』の超自然的な要素を展開していた時期に、本作を読んでいるシーンが登場する[14]。しかし、『クリスマス・キャロル』が執筆されたのは1843年後半であり、本作の連載が始まる2年前のことであるため、これは時代考証ミスである。ただし、ディケンズはゴシック小説に触発されたことが知られているため、これはプロットの仕掛けとしては意味を持っている[15]。

日本語訳

[編集]国書刊行会「奇想天外の本棚」叢書で、完訳の刊行が2023年3月から始まった[16][1]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d e f 絶望視の完訳が実現 『吸血鬼ヴァーニー 或いは血の饗宴』第一巻/J・M・ライマー、T・P・プレスト著、山口雅也製作総指揮、三浦玲子・森沢くみ子訳『産経新聞』朝刊2023年5月7日(読書面)同日閲覧

- ^ Skal David J (1996) V is for Vampire Plume pg 210-212

- ^ Calculated from the complete text at the University of Virginia

- ^ a b Skal, David J. (1996). V is for Vampire. p.99. New York: Plume. ISBN 0-452-27173-8.

- ^ Cronin, Brian (29 October 2015). “Did Vampires Not Have Fangs in Movies Until the 1950s?”. en:HuffPost. 27 September 2017閲覧。

- ^ a b c d e f g Hellman, Roxanne (2011). Vampire Legends and Myths. The Rosen Publishing Group. p. 217

- ^ Jøn, A. Asbjørn (2001). “From Nosteratu to Von Carstein: shifts in the portrayal of vampires”. Australian Folklore: A Yearly Journal of Folklore Studies (16): 97–106 2015年10月30日閲覧。.

- ^ a b Lisa A. Nevárez (2013). The Vampire Goes to College: Essays on Teaching with the Undead". p. 125. McFarland

- ^ "Vampire." The Official Handbook of the Marvel Universe: Book of the Dead. Issue 5. 1985 Ser. 20. Feb. 1988. [1]

- ^ “Penny Dreadful’ Kicks Into a Terrifying New Gear in Episode 6 as Eva Green Takes BDSM to Another Level”. en:IndieWire

- ^ “Strange Practice by Vivian Shaw”. en:Kirkus Reviews (2017年5月15日). 2017年10月14日閲覧。

- ^ Sheehan, Jason (2017年7月26日). “Strange Practice: The Doctor Is In”. NPR. 2017年10月14日閲覧。

- ^ Bourke, Liz (2017年7月26日). “Healthcare for All, Even the Monsters: Strange Practice by Vivian Shaw”. en:Tor.com. 2017年10月14日閲覧。

- ^ Sobczynski, P. (22 November 2017). The Man Who Invented Christmas at Roger Ebert.com

- ^ Buzwell, G. (15 May 2014). Charles Dickens, Victorian Gothic and Bleak House at https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/charles-dickens-victorian-gothic-and-bleak-house

- ^ 吸血鬼ヴァーニー 或いは血の饗宴 第一巻国書刊行会(2023年5月7日閲覧)

参考文献

[編集]- E. S. Turner『Boys Will be Boys』(1948年)ではこの物語や影響などについて広く語られている。