架空電車線方式

千葉駅ホーム

架空電車線方式 (かくうでんしゃせんほうしき、がくうでんしゃせんほうしき、英語: Overhead lines)とは、電気鉄道の集電方式の1つである。車両が通る空間の上部に架線(かせん[注 1])を張り、ここからパンタグラフなどの集電装置によって集電する方式である。架線集電方式ともいい、架線はトロリー線、電車線などと呼ばれる。

トロリーバスは架空電車線方式、鉄道では架空電車線方式と第三軌条方式が殆どである。

概要

[編集]

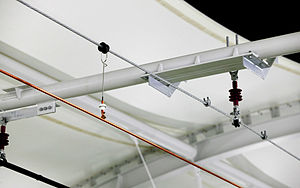

基本的な構造としては、鉄道車両などの集電装置(パンタグラフ)と接触して電力を供給するためのトロリ線、それを吊し又は支持するためのハンガイヤー・ドロッパ・吊架線・懸垂碍子、トロリ線の横方向の固定を行う振止金具と曲線引き金具、それらを支持する電柱・ビーム・ブラケットなどの支持物で構成されている。直流電化区間では、確実な送電のために、変電所から「饋電線(きでんせん)」が架線に沿って敷設され、標準で250 m ごとに饋電分岐装置(フィードイヤー)によりトロリ線に接続される。トロリ線を吊り下げる方式のため、トロリ線の重量により弛みが生じ、支持間隔が長く、重量が重く、張力が低いほど、その弛みが大きくなる。車両の速度が低い場合には、トロリ線の弛みが多少大きくても、集電装置のトロリ線に対する追随性には問題ないが、車両の速度が高い場合には、集電装置(パンタグラフ)の上下動が激しくなって、トロリ線から離線するなどの障害を起こしやすくなる。そのため、架線には適切な張力を与える必要がある。

集電装置がトロリ線を通過する時には、トロリ線は押上げられ、通過後は自由振動を起こした後に振動は減衰していく。架線には押上げばね定数があり、架線を支持する支持点では大きく、支持点の間の中間付近での径間中央では小さいため、集電装置が通過する際には、支持点では架線の押上がり量が小さく、径間中央では押上がり量が大きい、そのため、集電装置は上下変動を繰り返しながら進んでいくようになる。

材質には、饋電線には硬銅より線・硬アルミより線が使用される。トロリ線には主に硬銅トロリ線が使用されるが、耐熱性を上げた銀入り銅トロリ線、新幹線の高速区間用として、銅に鋼心を入れたCSトロリ線、耐摩耗性に優れた錫入り銅・析出強化銅合金 (PHC) トロリ線がある。吊架線には一般には亜鉛メッキ鋼より線が使用されているが、饋電吊架式とCSトロリ線を使用してのシンプルカテナリー方式(後述)では、硬銅より線が使用されている。トロリ線の断面形状には、形円形・溝形円形・異形などがあるが、日本では溝形円形が使用されている。断面積は、在来線の本線用が110 mm2、在来線の側線用が85 mm2、新幹線用は170 mm2が使用されており、引っ張り強さに対する安全係数は硬銅トロリ線で2.2、CSトロリ線で2.5としている。また、トロリ線には、流れる負荷電流、抵抗損、集電装置の摺板の接触抵抗、停車中に列車の補機類の使用により流れる補機電流により、温度が上昇するため、許容温度が定められており、トロリ線で90 ℃、ほかの裸電線で100 ℃としている。

架線は集電装置の摺板の磨耗が偏らないよう、摺板に対して横方向に蛇行して張られており[注 2]、それによるレール中心に対する架線の左右の片寄りを偏位と言う。実際には、直線区間では振止金具を、曲線区間では曲線引き金具を使用して、トロリ線とビーム・ブラケットの間に取付けることにより、トロリ線に左右の偏位をつけさせるとともに架線を保持させる。また、集電装置の摺板の摩擦でトロリ線も磨耗するため、トロリ線の使用限度が決められている。電圧が高い交流電化区間では、直流電化区間より架線を支持する懸垂碍子の個数や可動ブラケットと電柱の間に取付けられている長幹碍子の段数が増やされる。

また架線の望ましい条件として次のことが挙げられる。

- 自重に加え強風による横荷重や積雪と結氷の付着による垂直荷重に耐えられる。

- 一様の同程度のたわみ性があり硬点がない。

- パンタグラフによる押上がり量が小さく車両への給電が円滑である。

- 支持物の構造が簡素で信頼性と耐久性が高い。

- 建設費が軽減できて保守もしやすい。

架線のトロリ線までの高さは、軌道上面から5,100mmを標準として、在来線の場合最低4,400mmから最高5,400mm、新幹線の場合最低4,800mmから最高5,300mmとしているが、狭いトンネル内(狭小建築限界トンネル、剛体架線の区間、ミニ地下鉄)ではこれよりも低くなることがある。また、桜木町事故以降、架線の断線による列車火災事故を防止するため、折りたたんだ集電装置と架線との距離を直流1500Vの場合は250 mm 以上(ミニ地下鉄では150 mm)とすることや、車両の屋根を絶縁体で覆うことが決められている。また、トロリ線の偏位は、曲線での架線の偏位なども関連して、軌道中心から左右で最大250 mm(新幹線は300 mm)としている。また、集電装置とトロリ線の間の高低差は、少ないのが望ましく、高低差を架線の支持点間隔で割った値において、本線では3/1000以下とし、側線では15/1000以下にとなるようにしている。

架線を支持する電柱には、木柱・コンクリート柱・鉄柱(組合柱、鋼管柱、H鋼柱)などがあり、電柱の設置間隔は50m程度であるが、曲線区間などでは短縮される。

懸垂碍子・吊架線・トロリ線を吊し又は支持するものには、2本以上の柱で固定するビーム式と1本の電柱に直接取付けるブラケット式がある。ビームとして固定ビーム(Vトラス、カゴ型、鋼管、クロス など)・スパン線ビームなどがある。ブラケット式で、柱に付けた金具を中心に自由に回転して、架線の移動に追随できる構造のものが可動ブラケット。追従して動かないものを固定ブラケットという。

柱に付けた金具を中心に自由に回転して、架線の移動に追随できる構造のものが可動ブラケットである。

線路が交差するポイント箇所では、架線も交差させる必要があり、2つのカテナリー吊架式の架線が交差する場合では、2つの交差するトロリ線相互の位置関係を保持するために、トロリ線の交差部に交差金具を取り付けて機械的に接続され吊架線の交差部に巻付グリップなどの保護部材が巻かれるほか、交差する吊架線同士と吊架線とトロリ線の間にコネクタ、交差するトロリ線同士に交差用のフィードイヤーが取付けられて電気的に接続される。これらは交差式わたり線装置と呼ばれており、交差金具はトロリ線で機械的に接続するもので一段式と二段式があり、前者は在来線(普通鉄道)で使用され、後者は新幹線で使用されている。また、交差式わたり線装置は、本線を通過する列車のパンタグラフに対して硬点となるため、本線用のトロリ線と側線用のトロリ線とが交差しない無交差式わたり線装置が開発されており一部の新幹線に使用されている。

架線(電化区間)の終端には架線終端標識が設置される。

分類

[編集]電化柱等からの吊架方式により、以下の分類がある。

直接吊架式(直吊架線方式)

[編集]

札幌市電山鼻線・直流600 V

逆Y線吊り85 km/h対応

JR東日本越後線・直流1,500 V

吊架線を設けず、トロリ線のみを直接吊したもの。費用が安くて済むが、列車速度は50 km/h程度以下に制限される。「逆Y線」の追加で離線しにくい構造にした場合には、85 km/h 以下に引き上げられる。路面電車やトロリーバスといった路面交通で一般的に使用されているほか、鉄道線であってもコストダウンのため、運転密度や最高運転速度の低い閑散線区で採用される例がある。日本では、弥彦線・越後線・和歌山線、境線のそれぞれ一部区間、土讃線の電化区間など、国鉄末期に電化されたローカル線や、銚子電気鉄道線にその例がある。

カテナリー吊架式

[編集]カテナリー = Catenary とは懸垂線の意味。

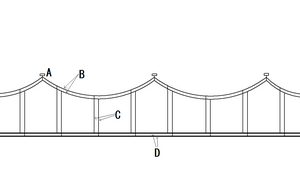

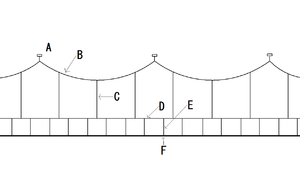

シンプルカテナリー式

[編集]

東急大井町線・直流1,500 V

駅構内のため絶縁ハンガーを使用

北陸新幹線 佐久平駅構内

交流25,000V・60Hz

最も多く用いられる代表的な架線である。パンタグラフが接触する部分であるトロリ線と、トロリ線をハンガーと呼ばれる金属線または金属板(5 m 間隔で設置)を吊架線で吊して支持する構造となっており、列車速度は100 km/h 程度までに制限される。なお、この方式にて地方の幹線などでメンテナンス頻度の低減を狙ってトロリ線・吊架線を特に太くし、張力を高めたものを「ヘビーシンプルカテナリー式」と呼び、列車速度は130 km/h 程度までに引き上げられる。なお材質は吊架線は亜鉛メッキ鋼線を、トロリ線は溝付硬銅線を使用している。

改良が進められ、最近では新幹線でも、銅に鋼心を入れた複合構造とすることで機械的強度を高め波動伝播速度を向上させた[注 3]CSトロリ線を使用したCSシンプルカテナリー式(300km/h走行まで対応可能)や無酸素銅にクロムとジルコニウムなどを添加することでCSトロリ線と同等の強度と高リサイクル性を持ち、さらに高導電率、高硬度を達成したことでトロリ線の張替周期延長という経済性を併せ持つ析出強化型銅合金トロリ線(Precipitation-Hardened Copper Alloy Trolley Wire. 略称PHC)を使用したPHCシンプルカテナリー式[1] (350km/h域まで走行対応)が採用されている。PHCシンプルカテナリー式では、吊架線とトロリ線の間に、高速性の確保とトロリ線の局部摩耗の低減のため、ダンパハンガー線とコネクティングハンガー線を取付けている。

CSシンプルカテナリー式は、1997年(平成9年)以降に開業した北陸新幹線の高崎駅 - 長野駅間、九州新幹線の新八代駅 - 鹿児島中央駅間、東北新幹線の盛岡駅 - 八戸駅間で使用されており、PHCシンプルカテナリー式は2010年(平成22年)以降に開業した東北新幹線の八戸駅 - 新青森駅間、九州新幹線の新八代駅 - 博多駅間、北陸新幹線の長野駅 - 敦賀駅間、北海道新幹線で使用されている[2]。

ツインシンプルカテナリー式

[編集]

京葉線・直流1,500 V

シンプルカテナリー方式の架線を2組並べたもの。デュアル、あるいはダブルシンプルカテナリー式とも呼ばれる。100 mm 間隔で架線に並列して架設しており、シンプルカテナリー式とほぼ同じ設備で負荷電流を増大できる。なお、運転密度の高い大都市圏の路線や幹線、連続急勾配区間(瀬野八上り線)で使用されている。

ダブルメッセンジャーシンプルカテナリー式

[編集]

写真の例では饋電吊架式となっている

名鉄空港線・直流1,500 V

吊架線を横に2本並べたもの。風による影響が小さくなるため支持間隔を長くすることができる。

コンパウンドカテナリー式

[編集]

JR神戸線・直流1,500 V

パンタグラフによるトロリ線の押し上げ量を平均化する目的で、吊架線とトロリ線の間に補助用吊架線を追加し、それを吊架線がドロッパー(10m間隔で設置)で支持して、補助用吊架線がハンガー(5 m 間隔で設置)でトロリ線を支持する方式。列車速度は160 km/h 程度までに制限される。高速走行時の離線が少なく集電容量も増加するため、運転密度が高く高速走行する路線(JR神戸線、関西空港線、近鉄大阪線、阪急京都本線(宝塚本線の東側複線を含む)・神戸本線、阪神本線、南海本線・空港線など)で使用されている。新幹線(九州・北陸・北海道新幹線と東北新幹線の一部を除く)では、線を特に太くし、張力を高めた「ヘビーコンパウンドカテナリー式」が採用されており、列車速度は200 km/h 以上まで引き上げられる。

合成コンパウンドカテナリー式

[編集]

京急本線・直流1,500V

東海道新幹線では開業当初、高速で通過する集電装置による架線の振動を減衰させるために、コンパウンドカテナリー方式の吊架線と補助吊架線の間のドロッパー(10 m間隔で設置)に合成素子(ばねとダンパーの機能を兼ね備えたハンガー)を挿入した合成コンパウンドカテナリー式が採用されていた。しかし、合成素子の重量による強風の際の架線系全体の揺れが大きく、事故の多発により後にヘビーコンパウンドカテナリー式に改修された。

饋 電吊架式

[編集]カテナリー式の吊架線を、太く電流が流れやすい線条として「饋電線」と兼用させたものを饋電吊架式(フィーダーメッセンジャー)と呼んでいる。そのため、吊架線は饋電線と同じ硬銅より線を使用している。たとえば中央本線などの狭小トンネルで使用される π 架線方式がある。饋電吊架式の大きな利点として、線条数や部品点数を削減できることから、地下区間のほか、地下区間外(トンネル外)でも適用が進んでおり、東日本旅客鉄道(JR東日本)の「インテグレート架線」、西日本旅客鉄道(JR西日本)の「ハイパー架線」などの開発名称がつけられている例がある。また、成田スカイアクセス線の新規建設区間である印旛日本医大駅 - 根古屋信号場間では、饋電吊架式としては初の160 km/h走行に対応が可能な饋電吊架コンパウンドカテナリー式が採用されている[2]。

剛体架線式

[編集]

Osaka Metro長堀鶴見緑地線・直流1,500 V

鋼材を直接トロリ線とするものや、鋼材に直接トロリ線をつけたものを「剛体架線式」と呼び、断線しにくいという特徴を持つ。カテナリー吊りのスペースを取れない地下鉄などの地下路線での採用例が多い。架線の柔軟性が無いためにパンタグラフの離線が多く、列車速度は90 km/h 以下に制限されるが[3] [4]、高速走行に対応できる電車線及びパンタグラフを使用する場合には130 km/h 以下となる。そのためJRや大手私鉄では、当該区間を走行する際に車両のパンタグラフを2基とも使用することなどで対処している。近畿日本鉄道(近鉄)ではこの弱点を克服するため、「剛体架線を吊架線で吊る」独自の方式を採用し、新青山トンネルや近鉄難波線などのトンネルや地下区間で採用している。

自動張力調整装置

[編集]トロリ線は気温や日照の変動、流れる負荷電流による発熱により伸縮するため、たるみが発生すると集電装置の集電状況が悪化して、トロリ線の磨耗を異常に促進したり、逆に高い張力になると断線する恐れがある。そのため、架線の張力を常に一定の値に調整することが必要となる。そこで、自動張力調整装置、テンションバランサなどとも呼ばれる装置を架線に取付けて、架線の張力を自動的に一定の値に調整している。一般的な架線の張力の値としては、在来線が9.8 kN(1トン重)、新幹線は19.6 kNとしている。一定間隔毎に設置されており、架空電車線の長さが800 m未満の場合は片側、800 m 以上1,600 m 未満の場合は両側に設置する。そのため、架空電車線同士の境目ができてしまうので、そこを電気的に接続しておく必要がある。接続の方法としては、架空電車線同士を少しの間平行に設置して、架空電車線同士をコネクタ(金具)で接続する方法で電気的に接続することによってエアジョイントを設置するため、車両側から見れば架空電車線が入れ替わるように見える。

電気的区分箇所ではコネクタによる接続は行わずエアセクションとする

重錘式(WTB)

[編集]「じゅうすいしき」と読む。最も広く用いられているタイプで、滑車とつりあい錘(すい)の量によって架空線の張力を調整する。錘は鋳鉄製、コンクリート製がある

日本では、架線に繋がる小滑車と錘に繋がる大滑車の2つが同軸に固定され、吊架線とトロリ線を一組の錘で引っ張る方式が取られている。それぞれの線の張力に差をつける場合は、2組のターンバックルと天秤式のヨーク (yoke) で調節する。

一方ヨーロッパでは、吊架線とトロリ線を二組の滑車と錘で別々に引っ張る方式が広く見られる。

ばね式(STB)

[編集]

ターンバックルとヨークを併用

京急久里浜線・直流1500V

京急空港線・直流1500V

ばねの縮む力によって架空線の張力を調整するタイプで、駅終端部やカーブ区間のほか、重錘式の設置が難しい箇所から普及が始まった。しかし、2005年(平成17年)11月7日の山手線有楽町駅 - 東京駅間で発生した重錘用ロッド破断による架線支障による約5時間の運転見合わせ以降、JR各社は重錘式をばね式で更新しており、使用箇所の区別は無くなりつつある。

他の集電方式との併用

[編集]第三軌条方式やディーゼル発電機による集電と併用する場合がある。日本では信越本線の碓氷峠区間の機関車に架空電車線方式と第三軌条集電を併用したハイブリッド集電が見られたが、1963年(昭和38年)に架空電車線方式の新線に切り替えられ消滅した。現在、他の集電方式と併用して運用されている路線や両電化方式を行き来できる電気機関車や電車は存在しない。2025年日本国際博覧会に合わせ、近鉄が同社の奈良線(架空電車線方式)とけいはんな線(第三軌条方式)、Osaka Metro中央線(同)を直通できる専用車両を開発する構想を発表している。また、両電化方式が混在するアメリカのニューヨーク近郊のメトロノース鉄道における専用車両について、日本の鉄道車両メーカーである東急車輛製造と川崎重工業が納入した実績がある。

海外では上述のメトロノース鉄道以外にも今も現役の区間がいくつかあり、両方の集電方式に対応した電車や電気機関車が活躍している。また、普段はディーゼル発電機によって発電した電気で走る電気式ディーゼル機関車として運用されているが、排気ガス規制のある地下のターミナル駅に乗り入れる際にはエンジンを止めて第三軌条方式(もしくは架空電車線方式)によって集電した電気によって走る電気機関車とすることで乗り入れを可能とした車両がある。複数の電化方式に対応した高価な専用車両を用いなくとも直通運転や、プラットホームの効率的な運用ができるように同じ区間が架空電車線方式と第三軌条方式の両方の方式で電化された箇所もあり、大きなターミナル駅構内やその周辺に多い。

-

両電化方式に対応した国鉄ED42形電気機関車

-

第三軌条方式の路線を走る高速列車ユーロスター373系電車

-

両電化方式に対応。台車に集電靴、屋根上にパンタグラフを備えるメトロノース鉄道M8形電車

-

電気機関車としてニューヨークの地下駅に乗り入れたロングアイランド鉄道のディーゼル機関車

-

両方の方式で電化されたイギリスのファリンドン駅構内

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ “PHCシンプル架線”. 鉄道総合技術研究所. 2019年6月9日閲覧。

- ^ a b "最近実用化された新しい架線方式" (PDF). 鉄道総合技術研究所電力技術研究部. 2011年11月25日. 2013年4月20日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2011年11月25日閲覧。

- ^ “剛体電車線とカテナリ架線の移行構造”. 鉄道総合技術研究所. 2023年10月12日閲覧。

- ^ “160km/h超用剛体架線”. 鉄道総合技術研究所. 2023年10月12日閲覧。

参考文献

[編集]- 久保田 博「鉄道工学ハンドブック」グランプリ出版 1995年 ISBN 4-87687-163-9

- 持永 芳文「電気鉄道技術入門」 オーム社 2007年 ISBN 978-4-274-50192-0

- 鉄道電気読本 改訂版 日本鉄道電気技術協会 ISBN 978-4-931273-65-8

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 日本鉄道電気設計 / 業務概要

- 3次元構造に対応した架線・パンタグラフ運動シミュレーション - 鉄道総合技術研究所・RRR(2015.12 Vol.72 No.12/2016年1月24日閲覧)

- 張力調整装置(滑車式)の状況 (PDF) 平成17年度 国土交通省