「チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン」の版間の差分

編集の要約なし |

m 誤植修正 |

||

| (2人の利用者による、間の24版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox scientist |

{{Infobox scientist |

||

| name = Charles Thomson Rees Wilson<br>チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン |

| name = Charles Thomson Rees Wilson<br>チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン |

||

| image = |

| image = CTR Wilson.jpg |

||

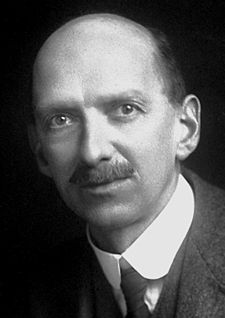

| caption = チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン(1927) |

| caption = チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン(1927) |

||

| birth_date = {{birth date|df=yes| |

| birth_date = {{birth date|df=yes|1869|2|14}} |

||

| birth_place = {{GBR3}} [[スコットランド]] [[ミッドロージアン]] |

| birth_place = {{GBR3}} [[スコットランド]] [[ミッドロージアン]] |

||

| death_date = {{death date and age|df=yes|1959|11|15|1869|2|14}} |

| death_date = {{death date and age|df=yes|1959|11|15|1869|2|14}} |

||

| 9行目: | 9行目: | ||

| nationality = {{GBR3}} |

| nationality = {{GBR3}} |

||

| fields = |

| fields = |

||

| workplaces = |

| workplaces = キャベンディッシュ研究所など |

||

| alma_mater = |

| alma_mater = |

||

| doctoral_advisor = |

| doctoral_advisor = |

||

| 21行目: | 21行目: | ||

{{thumbnail:ノーベル賞受賞者|1927年|ノーベル物理学賞|蒸気の凝縮により荷電粒子の飛跡を観察できるようにする方法(霧箱)の研究}} |

{{thumbnail:ノーベル賞受賞者|1927年|ノーベル物理学賞|蒸気の凝縮により荷電粒子の飛跡を観察できるようにする方法(霧箱)の研究}} |

||

{{thumbnail:end}} |

{{thumbnail:end}} |

||

'''チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン'''(Charles Thomson Rees Wilson, [[1869年]][[2月14日]] - [[1959年]][[11月15日]])は、[[スコットランド]]の[[物理学者]]である。ウィルソンの[[霧箱]] |

'''チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン'''(Charles Thomson Rees Wilson, [[1869年]][[2月14日]] - [[1959年]][[11月15日]]){{Sfn|Royal Society|1960|p=269}}{{Sfn|Royal Society|1960|p=294}}は、[[スコットランド]]の[[気象学者]]・[[物理学者]]である{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。C.T.R.ウィルソンとも呼ばれる。若い頃に雲に興味を持ち、人工的に雲を発生させる実験を重ねて、水蒸気の凝結核として大気中に自然発生するイオンの存在を確かめた。その実験装置はイオンを可視化する装置として改良されCloud Chamber([[霧箱]])と名付けられた。1911年にX線やα線などの放射線の飛跡を可視化して写真撮影することに成功した。霧箱はその後多くの研究者によって初期の原子物理学の研究に大いに役立てられ、その功績で[[1927年]]の[[ノーベル物理学賞]]を受賞した。{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。 |

||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

===生誕からマンチェスター時代=== |

|||

スコットランド中部のGlencorseに農民の息子として生まれた。1873年に父親が死ぬと家族は[[マンチェスター]]に移った。[[マンチェスター大学]]で学んだ後[[ケンブリッジ大学]]で学んだ。[[気象学]]に興味を持ち1893年に[[雲]]とその性質の研究を始めた。しばしば[[ベン・ネビス山]]の気象観測所にいって、雲の発生の観察を行った。 |

|||

スコットランドの[[エディンバラ]]の近くのグレンコース郡に生まれた{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。ウィルソン家は代々の農家で、父は牧羊業者で母は製糸業を営む家の出であった{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。4歳の時に父を失い、母はウィルソンを連れて[[マンチェスター]]に移り、彼はそこで教育を受けた。大学はオーエン大学で現在の[[マンチェスター大学]]である{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。大学生のときは医者になるつもりで動物学を専攻した{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。しかし、ここで物理学教授のバルファー・スチュアート(1828-1887){{refnest|group="注"|スチュアートは後にキャベンディッシュ研究所でウィルソンの先生となった[[ジョゼフ・ジョン・トムソン]]の先生でもあった{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。}}に出会い、物理学に興味を持つようになった{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。 |

|||

===ケンブリッジ時代=== |

|||

その後ケンブリッジの実験室で、実験装置を使って雲を発生させる実験を始めた。密封した容器に湿った空気をいれて減圧([[断熱膨張]])させることによって、[[霧]]を発生させた。霧箱にイオンや放射線の飛跡が発生することを示した。 霧箱を発明した時[[キャヴェンディッシュ研究所]]の所員であったので、同研究所の[[ジョセフ・ジョン・トムソン|J・J・トムソン]]ら電子や放射線の研究者たちの重要な道具として用いられた。 |

|||

1888年のときに奨学生として[[ケンブリッジ大学]]に転校し{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}、物理学と化学の勉強をして1891年に卒業し、1年間母校の助手を務めた後中学校の教師となった{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。1894年に[[ジェームズ・クラーク・マクスウェル|クラーク・マクスウェル]]研究所の奨学生になり、3年間研究を続け、その後1年間は気象協会で大気中の電気現象の研究をした{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。この時代のことをウィルソンは1927年のノーベル賞講演で「1894年の9月に私はスコットランド最高峰のベン・ネヴィスサンチュの天文台で数週間を過ごした。そのとき雲が日光に当たってできる美しい自然現象に心を打たれ、同じ自然現象を実験室で再現したいと思った」と語っている{{Sfn|中村・小沼|1979|p=157}}。 |

|||

===霧箱の発明=== |

|||

1990年[[王立協会]]フェロー選出。1959年に[[エディンバラ]]で90年の生涯を閉じた。 |

|||

[[File:Cloud cahmber 1912 arufa.jpg|thumb|C.T.R.Wilsonが1912年に撮影したα線の飛跡。{{Sfn|C.T.R.Wilson|1912|p=369}}]] |

|||

[[File:Cloud chamber 1912 X-ray.jpg|thumb|C.T.R.Wilsonが1912年に撮影したX線による飛跡。{{Sfn|C.T.R.Wilson|1912|p=372}}]] |

|||

ウィルソンの業績で最も有名なのは[[霧箱]]の発明であるが、その開発研究の主な部分は1895年から1900年の間になされた{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。ウィルソンの霧箱を利用してノーベル賞を得た科学者は、1927年の[[アーサー・コンプトン|コンプトン]]、1936年に[[カール・デイヴィッド・アンダーソン|アンダーソン]]、1948年に[[パトリック・ブラケット|ブラケット]]などがいる{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。 |

|||

===キャベンディッシュ研究所時代=== |

|||

ウィルソンは1900年に[[ケンブリッジ大学]]のシドニー・サセックス・カレッジの[[フェロー]]になり、同時に同大学の講師となった{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。 |

|||

1908年に結婚し2男2女をもうけた{{Sfn|中村・小沼|1979|p=177}}。1918年までウィルソンはケンブリッジ大学の[[キャベンディッシュ研究所]]で上級生のための応用物理学講座の責任者を務め、光学の講義もした{{Sfn|中村・小沼|1979|p=176}}。1911年には世界で初めて[[α粒子]]と[[β粒子]]の飛跡の写真を撮ることに成功した。1913年に太陽物理観察所のオブザーバーに任命され、ここで霧箱によるイオン化粒子の研究とカミナリ電気の研究を続けた。1918年にはケンブリッジ大学の気象電気学の講師になり、1927年にコンプトンと共に霧箱発明の業績でノーベル物理学賞を受けた{{Sfn|中村・小沼|1979|p=177}}。ノーベル賞以外にも数々の賞を受賞し、ロンドンの王認学会{{refnest|group="注"|「Royal Societyは通常「王立学会」とか「王立協会」と邦訳されるが、はじまりはアマチュア科学者の団体として自主的に設立され、そのメンバーたちが「特権を持った法人組織Corporationとしての認可を国王に請願しよう」ということになり、その結果1672年7月に国王チャールス2世から勅認状Charterを得て命名した団体である{{Sfn|中村邦光|2008|p=125}}。この団体は国王が設立したものでもなく、国家が設立したものでもないので「王認」と訳すべきである」と科学史家の中村邦光は述べている{{Sfn|中村邦光|2008|p=125}}。同様の主張は科学史家・科学教育研究者の[[板倉聖宣]]が早くから唱えている{{Sfn|板倉・永田|1984|pp=1-2}}{{Sfn|板倉聖宣|2003|p=54}}。科学史家・科学教育研究者の永田英治も同様に「国から資金をもらわないのでこの本では「王認学会」とします。」{{Sfn|永田英治|2004|p=21}}としているし、自身の論文でも王認学会の訳語を用いている{{Sfn|永田英治|1983|p=151}}。科学史家・科学教育研究者の松野修もその論文で王認学会としてる{{Sfn|松野修|2017|p=15}}。}}([[ロイヤル・ソサエティ]])の会員でもあった{{Sfn|中村・小沼|1979|p=177}}。キャベンディッシュ研究所ではウィルソンは大変用心深い研究者で、[[ゲーテ]]のモットー「急がずに、しかし休まずに」にしたがって仕事を進めていたという。彼は自分のガラス細工はすべて自分でやり、美しく設計した自分の装置をすべて自分で見事に組み立てた{{Sfn|エドワード.N.C.アンドレード|1967|p=222}}。{{refnest|group="注"|ウィルソンの仕事ぶりについては、当時の彼の同僚であった[[アーネスト・ラザフォード]]が1925年のニュージーランド訪問から帰ったときに言った次の言葉が残っている。「しかし楽しいことはすべて終わって、われわれは故国、そしてケンブリッジに帰ってきた。数ヶ月間留守にしたのち、私はまず最初に旧友のC.T.R.のところへ行ってみた。すると、彼はまだ相変わらず大きなガラスの継ぎ手を磨いていた」{{Sfn|エドワード.N.C.アンドレード|1967|p=222}}。}} |

|||

===エディンバラでの晩年=== |

|||

退職後にエディンバラに居を移し、80歳の時に生地に近いカーロップス村に移ったが、週に1回はバスでエディンバラに出かけ、友人と昼食を共にするなど元気に過ごした{{Sfn|中村・小沼|1979|p=177}}。1956年(87歳)のときに雷雲の電気についての論文を『プロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサエティ(ロンドン)』に掲載し、晩年まで活発に科学研究を続けた{{Sfn|中村・小沼|1979|p=177}}。1959年11月15日に家族に見守られて生涯を閉じた{{Sfn|中村・小沼|1979|p=177}}。 |

|||

== 業績 == |

|||

===大気中にできる霧の研究=== |

|||

[[File:Wilson 1895.jpg|thumb|1895年当時の実験装置。Fを真空にしてからEにつなぐとAの空気が急膨張してAの中に霧ができる。{{Sfn|中村・小沼|1979|p=158}}]] |

|||

1895年にウィルソンはキャベディッシュ研究所の[[ジョゼフ・ジョン・トムソン]](1856-1940){{refnest|group="注"|J.J.トムソンとも呼ばれている。電子の発見者で1906年にノーベル物理学賞を受けている{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。}}の助手となって、人工的に雲を発生させる研究を始めた{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}。1880-1890当時の理論では[[:en:John Aitken (meteorologist)|J.エイトケン]](1839-1919)らの研究によって空気中には無数の塵が存在していることが発見され、その塵が核となって水蒸気が凝結して霧(小さな水滴)になるが、塵が無いと霧はできないという「塵説」が主流であった{{Sfn|もりいずみ|2003|p=122}}{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=146-147}}。彼らは湿った空気を急激に膨張させて[[断熱膨張]]の温度低下で霧を作る実験を行った{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=146}}。一方、1890年ごろから[[ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ|R.v.ヘルムホルツ]]らによって、「水蒸気凝結の原因は気体のイオンだ」という「イオン説」が登場した{{refnest|group="注"|1890年頃には[[アレニウス]]らの研究によって、原子の電離によるイオンが発見され、ヘルムホルツらはそれを受けついでいた{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=148}}。}}。ヘルムホルツらは高圧水蒸気噴射では放電が水蒸気の凝結に影響を及ぼすことや、ろ過した空気でも水滴が生じることを発見し、塵以外の原因でも凝結が起こることを示した{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=147}}。 |

|||

しかしながら1890年当時は「塵説」が優勢であり、塵説をとる人々はイオン説の実験の不備を一つ一つ指摘した{{refnest|group="注"|たとえば綿で塵をろ過した実験では、綿を通り抜けるぐらい小さな塵粒子が残存しているいため霧ができるのではないか。蒸気噴射の場合はノズルから分離した金属の微粒子が混入した可能性はないのかなどである。{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=148}}}}。イオン説の人々にはこれらの指摘にうまく答えることができず、塵説とイオン説の対立は未解決であった{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=148}}。 |

|||

ウィルソンはこうした状況に決着をつけるために実験装置を考案した。それは「外部から入り込んだすべての凝結核(塵)を除去した空気でも霧が生じるか」を確かめる膨張装置だった{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=148}}。ウィルソンは空気を膨張させるガラス容器を水中に沈めて、外から容器の中に塵が入り込まないようにした。これは「ろ過した空気でも微粒子が残るのではないか」という反論への対策であった{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=148}}。水中においた容器内の空気を何度も断熱膨張させることにより霧を発生させ、容器内の塵を水滴とともに下に落として除去していった。この装置によってウィルソンは「湿った空気の同一な試料を何度でも繰り返し膨張させる」ことができるようになった{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=149}}。この装置は空気の膨張比率を自由に変えることもできた。この装置を数回繰り返して膨張させて霧を作れば、空気中に存在していた塵は完全に除去されるし、水に囲まれた空間に外から塵が入り込む可能性もなかった。ウィルソンは完全に清浄な空気を得ることができるようになった{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=149}}。 |

|||

ウィルソンは実験の結果「何度も霧を作らせてその霧が沈下するのをまって、エイトケンの凝結核が少しも無いような湿った空気の中では、膨張比が[[過飽和]]の4倍の臨界値を超えなければどんなに膨張させても水滴はできないが、ひとたびこの臨界膨張比を超えると、水滴が雨のように降る」ことを発見した。これによって塵以外の凝結核が存在することをはっきりと示すことができた{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=149}}。 |

|||

===雨状の凝結の核の追求=== |

|||

ウィルソンは塵がない時でも水滴の核になるものの正体を追求した。彼は1897年に発表した論文{{Sfn|長平幸雄|1993}}で、「膨張が上記限界(臨界値)を超えたときに凝結を引き起こす核は一定時間少数存在しているにすぎないが、それが除かれるのと同じぐらい速く、同種の核に置き換えられる{{Sfn|長平幸雄|1993|p=116}}」ことを発見した。「塵ではない核」は何度でも復活し、「どれだけ頻繁に空気を膨張させても、水滴数の減少は検知できなかった{{Sfn|長平幸雄|1993|p=116}}」と報告している。また、「あらゆる外来の核のない飽和空気において凝結を起こす断熱膨張に対して、我々は最終容積が初期容積の1.252を越えねばならないことが分かった。{{Sfn|長平幸雄|1993|p=132}}」としてる。 |

|||

ウィルソンは雲のでき方について、「湿った空気の上昇流があるとき、外来の核がそれに伴って凝結して取り除かれていくこと、そのようにして作られた雲の層の上に上昇する塵を持たない空気も過飽和になって凝結が始まることは、ここでの実験で導かれることである」とした{{Sfn|長平幸雄|1993|p=133}}。 |

|||

ウィルソンはこの核についての計算を行い、その大きさがせいぜい分子のオーダーであることを指摘した{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=150}}。つまりその核は塵のようなマクロなものではないことを突き止めた{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=150}}。 |

|||

===空気を帯電させるもの=== |

|||

ウィルソンの師であるトムソンは1895年以来、帯電した水滴の成長に関する理論的研究を行っていて、帯電した水滴は表面からの蒸発が減り、帯電していなければ蒸発して消えてしまうはずの水滴が成長できることを、ウィルソンも知っていた{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=150}}。ウィルソンは1896年3月に塵を含まない空気にX線を照射し{{refnest|group="注"|すでに1895年12月にドイツの物理学者レントゲンがX線を発見しており、1896年1月にはヨーロッパ中に知れ渡っていた。([[ヴィルヘルム・レントゲン]]の記事を参照のこと)}}、それを膨張させると濃い霧が生じるのを見いだした{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=150}}。1896年にウィルソンの師のトムソンと同僚の[[アーネスト・ラザフォード|ラザフォード]]はX線を当てた気体にはイオンが生じていることを発見した{{Sfn|關戸彌太郎|1944|p=12}}。ウィルソンも塵でない凝結核は大気中のイオンであると考えた{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=150}}。しかしウィルソンにとって謎となったのは「どうして大気イオンは何度でも再生するのか」という問題であった{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=150}}。 |

|||

===復活する大気イオンの謎=== |

|||

ウィルソンは1901年に「空気をイオン化する原因がもし空から降ってくるなら、トンネルの岩盤で吸収されるだろう」と予想して、携帯できる検電器を作ってトンネルの中と外の空気中の静電気の量を量ったが、大気イオンの発生率に差は見られなかった。ウィルソンは「空気中の再生するイオンは、空気自体の性質というほかない」とした{{Sfn|關戸彌太郎|1944|p=22}}。その謎は解けないままウィルソンは1904年に霧の実験を終えた{{Sfn|中村・小沼|1979|p=161}}{{refnest|group="注"|ウィルソンの1902年~1903年の論文タイトルを見ると{{Sfn|Royal Society|1960|pp=294-295}}、ウィルソンは空気中のイオンの発生源として,雨や雪が運ぶ大気中の放射性原子を想定していたことがうかがわれる。この謎は[[ヴィクトール・フランツ・ヘス]]が1912年に[[宇宙線]]を発見するまで解決しなかった。宇宙線は岩盤を貫くほどの透過力を持って地上に届いている放射線で、絶えず空気をイオン化している。ウィルソンの装置の中の空気も絶えず宇宙線がイオン化していたのである{{Sfn|關戸彌太郎|1944|pp=28-30}}}}。ウィルソンはその論文の中で自身の実験装置を'''Cloud Chamber'''と呼んでいる{{Sfn|C.T.R.Wilson|1904}}。 |

|||

===膨張装置から霧箱へ=== |

|||

[[File:Wilson1911.jpg|thumb|ウィルソンが1911年に完成させた霧箱。]] |

|||

[[File:Wilson 1912jpg.jpg|thumb|ウィルソンの霧箱。1912年の論文の図。Cを真空にしてからBをつなぐと、Dの周囲が急減圧し、シリンダーが下がりAの空気が急膨張する。Aの上にカメラをセットして,膨張と同時にフラッシュを光らせて撮影する。A内に放射性原子をセットすれば,放射線の飛跡が写る。{{Sfn|C.T.R.Wilson|1912|p=278}}]] |

|||

ウィルソンは1910年から「イオンを可視化する研究」をはじめた。ウィルソンは水蒸気の凝結を使えば、空気中のイオンを水滴として目に見えるようにでき、イオンを数えることができると考えたのである{{Sfn|宮下晋吉|1975|p=151}}。ウィルソンは膨張装置で水滴の写真が撮れるように実験装置の改良を行った。目的は「イオン電荷を直接測定する」ことだった{{Sfn|中村・小沼|1979|p=161}}{{refnest|group="注"|この実験は当時の課題であった「電子の電荷を測る」ことを目的としたものだったが、アメリカの[[ミリカン]]が油滴の電荷測定の実験で[[電気素量]]を求めたため,先をこされてしまい、実を結ぶことはなかった。([[ロバート・ミリカン]]の記事を参照のこと。)}}。 |

|||

その当時すでに放射線の研究が進んでおり、α線やβ線が飛ぶと、空気中にイオンでができることが知られていた。ウィルソンは「α線やβ線の電離作用によってできる空気中のイオンに水を凝縮させて可視化させる可能性と写真を撮る可能性」を追求した{{Sfn|中村・小沼|1979|p=161}}。1911年に装置の改良を行い、膨張装置の中に[[ラジウム]]をつけた細い針を入れて、初めてα線の飛程に沿って霧の美しい効果が観察された。糸のように細いβ線の飛跡も見ることに成功した。ウィルソンはその結果を1911年4月に王認学会に投稿した{{Sfn|中村・小沼|1979|p=162}}。1911年の夏に装置を改良し1911年の冬にも撮影に成功し、1912年6月の論文として王認学会に投稿した{{Sfn|中村・小沼|1979|p=162}}。この論文の中でもウィルソンは実験装置のことをcloud chamberと呼んでいる{{Sfn|C.T.R.Wilson|1912|p=355}}。1912年から1913年の冬にかけてX線の効果を知るために撮影を行った{{Sfn|中村・小沼|1979|p=165}}。その写真は[[コンプトン散乱]]を可視化したものとなった{{Sfn|中村・小沼|1979|p=174-175}}。ウィルソンはその功績が認められ、[[アーサー・コンプトン]]と同時に1927年にノーベル物理学賞を受賞した{{Sfn|中村・小沼|1979|pp=131-177}}。 |

|||

===評価=== |

|||

ノーベル財団はウィルソンの受賞理由の中で、「この数年、ウィルソンの方法によって新しく科学的に極めて重要な結果が達成されましたが、それは他の方法では得られなかったでしょう。この結果によって、ウィルソンの発見がかなり以前になされたにもかかわらず、ノーベル賞の受賞要件を満たしているのです。(略)あなたが巧みな膨張法を発見してから長い年月がたちましたけれども、あなたの発見の価値は、あなた自身の熱心な研究と、他の人びとによって得られた結果とによって、きわめて高められました。」と功績を称えている{{Sfn|中村・小沼|1979|p=135}}。ウィルソン霧箱を使って宇宙線の研究を行ってノーベル物理学賞を受賞した[[パトリック・ブラケット]]は、1960年に「C.T.R.ウィルソンが撮ったこれらの初期の放射線飛跡の写真は、今日でもなお、この種の写真のなかでは技術において最優秀の部に属する」と述べている{{Sfn|エドワード.N.C.アンドレード|1967|p=223}}。 |

|||

== 受賞歴 == |

== 受賞歴 == |

||

| 36行目: | 82行目: | ||

*1935年 [[コプリ・メダル]] |

*1935年 [[コプリ・メダル]] |

||

==主な論文== |

|||

{{Sfn|Royal Society|1960|pp=294-295}} |

|||

*On the formation of a cloud in the absence of dust. ''Proc.Camb.Phill.Soc.8'',306.(1895) |

|||

*The effect of Röntgen's rays on cloudy condensation. ''Rroc.Roy.Soc.''59,338.(1896) |

|||

*Condensation of Water Vapour in the Presence of Dust-free Air and Other Gases. ''Transactions of the Royal Society'', London (1897) |

|||

*On the Comparative Efficiency as Condensation Nuclei of positively and negatively charged Ions. ''Proceedings of the Royal Society of London'', (1899). |

|||

*On the Condensation Nuclei Produced in Gases by the Action of Rontgen Rays. ''Harrison and Sons'' (1899) |

|||

*On the Comparative Efficiency as Condensation Nuclei of Positively and Negatively Charged Ions. ''Harrison and Sons, for the Royal Society, London'' (1900) |

|||

*On the Ionisation of Atmospheric Air. ''Proceedings of the Royal Society of London'', 1901, Vol 68. (1901) |

|||

*On the Spontaneous Ionisation of Gases. ''Proceedings of the Royal Society of London'', 1901, Vol 69. (1901) |

|||

*On radio-active rain. ''Proc.Comb.Phil.Soc.''11,428.(1902) |

|||

*Further experiments on radio-activity from rain. ''Proc.Camb.Phil.Soc.''12,12.(1902) |

|||

*On a sensitive gold-leaf electrometer. ''Proc.Camb.Phil.Soc.''12,135.(1903) |

|||

*On radio-activity from snow. ''Proc.Camb.Phil.Soc''12,85.(1903) |

|||

*CONDENSATION NUCLEI. ''Internat. Electrical Congress of St.Louis,U.S.A.'' (1904) |

|||

*On a method of making visible the paths of ionising particles through a gas. ''Proc.Roy.Soc.''A,85,285.(1911) |

|||

*On an Expansion Apparatus for Making Visible the Tracks of Ionising Particles in Gases and Some Results Obtained By Its Use. ''Proceedings of the Royal Society'', London (1912) |

|||

*Photography of the Paths of Particles Ejected from Atoms in The Royal Institution of Great Britain. ''Clowes and Sons'', London (1913) |

|||

*On Some Determinations of the Sign and Magnitude of Electric Discharges in Lightning Flashes. ''Proceedings of the Royal Society of London'', London (1916) |

|||

*Memorandam on the protection of balloons from disruptive discharge. ''Advisory Committee on Aeronautics''.(1919) |

|||

*Investigations on lighting discharges. ''Phil.Trans.''A,221,104.(1921) |

|||

*Investigation on X-Rays and β-Rays by the Cloud Method.Prat I:X-rays. ''Proc.Roy.Soc.''A,104,1.(1923) |

|||

*Investigation on X-Rays and β-Rays by the Cloud Method.Prat II:β-rays. ''Proc.Roy.Soc.''A,104,192.(1923) |

|||

*The acceleration of β-particles in strong electric fields such as those of thunderclouds. ''Proc.Camb.Phil.Soc.''22,534.(1925) |

|||

*Some thunderstorm ploblems. ''F.Franklin Inst.''209,1.(1929) |

|||

*On a new type of expansion apparatus. ''Proc.Roy.Soc.''A,142,88.(1933) |

|||

*A theory of thundercloud electricity. ''Proc.Roy.Soc.''A,236,297.(1956) |

|||

== 脚注 == |

|||

{{Reflist|group="注"|2}} |

|||

== 出典 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

==参考文献 == |

|||

* {{Cite journal |和書|author=宮下晋吉|title=実験装置論の試みとしてのウィルソン霧箱史-1-1875年から1900年まで|publisher=岩波書店|journal=科学史研究|volume=14|issue=116|pages=145-153|year=1975|ref={{Sfnref|宮下晋吉|1975}} }}[https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000002-I1693903-00 国立国会図書館] |

|||

* {{Cite journal |和書|author=C.T.R.Wilson|author2=長平幸雄 訳|authorlink=|title=ちりのない空気と他の気体の存在下での水蒸気の凝結(上)|publisher=大阪経済法科大学経法学会 |journal=大阪経済法科大学論集|volume=|issue=51|pages=107-133|isbn=|year=1993|ref={{Sfnref|長平幸雄|1993}} }}[https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000002-I3825248-00 国立国会図書館] |

|||

* {{Cite book|和書|author=關戸彌太郎|author2=|authorlink=|title=宇宙線|publisher=河出書房 |journal=|pages=|isbn=|year=1944|ref={{Sfnref|關戸彌太郎|1944}} }}{{全国書誌番号|46015408}} |

|||

* {{Cite journal |和書|author=もりいずみ|title=人物科学史「ウィルソンの霧箱」を発明し、原子物理学の発展に貢献したーチャールズ・ウィルソン|publisher=ニュートンプレス|journal=Newton 2003年9月号|volume=23|issue=9|pages=122-127|year=2003|ref={{Sfnref|もりいずみ|2003}} }} |

|||

* {{Cite journal |和書|author=ノーベル財団|author2=中村誠太郎・小沼通二 編|title=電離作用をする粒子のイオンと飛程を可視化する霧の方法について(C.T.R.ウィルソン ノーベル賞講演1927年12月12日)|publisher=講談社|journal=ノーベル賞講演 物理学 (1923~1927)|volume=4|issue=|pages=157-177|year=1979|ref={{Sfnref|中村・小沼|1979}} }}{{全国書誌番号|80011263}} |

|||

* {{Cite journal ||author=Royal Society|author2=|title=CHARLES THOMSON RESS WILSON 1896-1956|blisher=HEADLEY BROTHERS LTD|journal=Biograhical Memoirs of Fellows of the Royal Society|volume=6|issue =|pages=269-295|year=1960|ref={{Sfnref|Royal Society|1960}} }} |

|||

* {{Cite journal ||author=C.T.R.Wilson|author2=|title=On an Expansion Appeatus for making Visible the Tracks of Ionising Particles in Gases and Resuults obtained by its Use|blisher=Royal Society|journal=Roy.soc,Pric.,A|volume=87|issue =|pages=355-371|year=1912|ref={{Sfnref|C.T.R.Wilson|1912}} }} |

|||

* {{Cite journal ||author=C.T.R.Wilson|author2=|title=Investigation on X-Rays and β-Rays by the Cloud Method|publisher=Royal Society|journa=|volume=|issue =|pages=|year=1923|ref={{Sfnref|C.T.R.Wilson|1923}} }} |

|||

* {{Cite journal ||author=C.T.R.Wilson|author2=|title=Condensation Nuclei|publisher=Royal Institution of Great Britain|journa=Fariday Evning Discourse|volume=|issue =|pages=|year=1904|ref={{Sfnref|C.T.R.Wilson|1904}} }} |

|||

* {{Cite book|和書|author=エドワード.N.ダ.C.アンドレード|translator=三輪光雄|authorlink=|title=ラザフォード 20世紀の錬金術師|publisher=河出書房 |journal=|pages=|isbn=|year=1967|ref={{Sfnref|エドワード.N.C.アンドレード|1967}} }}{{全国書誌番号|67008641}} |

|||

*{{Cite journal|和書|author=松野修 |title=ボイルの真空実験からホークスビーの公開科学講座へ : 1700年代における教育方法の改革 |url=http://id.nii.ac.jp/1235/00000668/ |year=2017 |pages=3-17 |journal=愛知県芸術大学紀要 |volume=47 |publisher=愛知県芸術大学 |ref={{Sfnref|松野修|2017}}}} |

|||

*{{Cite journal|和書|author=永田英治|title=ランフォード著「熱に関する著者の諸実験についての歴史的回顧」,解説とその抄訳 |url=https://hdl.handle.net/10748/2569 |year=1983 |pages=146-161 |journal=教育科学研究 |volume=2 |publisher=東京都立大学教育学研究室 |ref={{Sfnref|永田英治|1983}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=中村邦光|translator=|authorlink=|title=世界科学史話|publisher=創風社 |journal=|pages=|isbn=978-4-88352-139-5|year=2008|ref={{Sfnref|中村邦光|2008}} }}{{全国書誌番号|21393401}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=板倉聖宣|translator=|authorlink=板倉聖宣|title=わたしもファラデー|publisher=仮説社 |journal=|pages=|isbn=4-7735-0175-8|year=2003|ref={{Sfnref|板倉聖宣|2003}} }}{{全国書誌番号|20637696}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=永田英治|translator=|authorlink=|title=たのしい講座を開いた科学者たち|publisher=星の環会 |journal=|pages=|isbn=4-89294-406-8|year=2004|ref={{Sfnref|永田英治|2004}} }}{{全国書誌番号|20716228}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=ロバートブック|translator=板倉聖宣・永田英治|authorlink=|title=ミクログラフィア 微小世界図説|publisher=仮説社 |journal=|pages=|isbn=|year=1984|ref={{Sfnref|板倉・永田|1984}} }}(図版集は{{全国書誌番号|20845258}}) |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* [ |

* [https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1927/wilson/biographical/ Charles Thomson Rees Wilsons biography] |

||

== 関連項目== |

|||

*[[霧箱]] |

|||

*[[宇宙線]] |

|||

*[[雲]] |

|||

{{ノーベル物理学賞受賞者 (1926年-1950年)}} |

{{ノーベル物理学賞受賞者 (1926年-1950年)}} |

||

2020年3月25日 (水) 10:46時点における版

| Charles Thomson Rees Wilson チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン | |

|---|---|

チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン(1927) | |

| 生誕 |

1869年2月14日 |

| 死没 |

1959年11月15日(90歳没) |

| 国籍 |

|

| 研究機関 | キャベンディッシュ研究所など |

| 指導教員 | ジョゼフ・ジョン・トムソン |

| 博士課程 指導学生 | セシル・パウエル |

| 主な受賞歴 |

ロイヤル・メダル(1922) ノーベル物理学賞(1927) コプリ・メダル(1935) |

| プロジェクト:人物伝 | |

|

チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソン(Charles Thomson Rees Wilson, 1869年2月14日 - 1959年11月15日)[1][2]は、スコットランドの気象学者・物理学者である[3]。C.T.R.ウィルソンとも呼ばれる。若い頃に雲に興味を持ち、人工的に雲を発生させる実験を重ねて、水蒸気の凝結核として大気中に自然発生するイオンの存在を確かめた。その実験装置はイオンを可視化する装置として改良されCloud Chamber(霧箱)と名付けられた。1911年にX線やα線などの放射線の飛跡を可視化して写真撮影することに成功した。霧箱はその後多くの研究者によって初期の原子物理学の研究に大いに役立てられ、その功績で1927年のノーベル物理学賞を受賞した。[3]。

生涯

生誕からマンチェスター時代

スコットランドのエディンバラの近くのグレンコース郡に生まれた[4]。ウィルソン家は代々の農家で、父は牧羊業者で母は製糸業を営む家の出であった[3]。4歳の時に父を失い、母はウィルソンを連れてマンチェスターに移り、彼はそこで教育を受けた。大学はオーエン大学で現在のマンチェスター大学である[4]。大学生のときは医者になるつもりで動物学を専攻した[4]。しかし、ここで物理学教授のバルファー・スチュアート(1828-1887)[注 1]に出会い、物理学に興味を持つようになった[3]。

ケンブリッジ時代

1888年のときに奨学生としてケンブリッジ大学に転校し[4]、物理学と化学の勉強をして1891年に卒業し、1年間母校の助手を務めた後中学校の教師となった[3]。1894年にクラーク・マクスウェル研究所の奨学生になり、3年間研究を続け、その後1年間は気象協会で大気中の電気現象の研究をした[4]。この時代のことをウィルソンは1927年のノーベル賞講演で「1894年の9月に私はスコットランド最高峰のベン・ネヴィスサンチュの天文台で数週間を過ごした。そのとき雲が日光に当たってできる美しい自然現象に心を打たれ、同じ自然現象を実験室で再現したいと思った」と語っている[5]。

霧箱の発明

ウィルソンの業績で最も有名なのは霧箱の発明であるが、その開発研究の主な部分は1895年から1900年の間になされた[4]。ウィルソンの霧箱を利用してノーベル賞を得た科学者は、1927年のコンプトン、1936年にアンダーソン、1948年にブラケットなどがいる[4]。

キャベンディッシュ研究所時代

ウィルソンは1900年にケンブリッジ大学のシドニー・サセックス・カレッジのフェローになり、同時に同大学の講師となった[4]。 1908年に結婚し2男2女をもうけた[8]。1918年までウィルソンはケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所で上級生のための応用物理学講座の責任者を務め、光学の講義もした[4]。1911年には世界で初めてα粒子とβ粒子の飛跡の写真を撮ることに成功した。1913年に太陽物理観察所のオブザーバーに任命され、ここで霧箱によるイオン化粒子の研究とカミナリ電気の研究を続けた。1918年にはケンブリッジ大学の気象電気学の講師になり、1927年にコンプトンと共に霧箱発明の業績でノーベル物理学賞を受けた[8]。ノーベル賞以外にも数々の賞を受賞し、ロンドンの王認学会[注 2](ロイヤル・ソサエティ)の会員でもあった[8]。キャベンディッシュ研究所ではウィルソンは大変用心深い研究者で、ゲーテのモットー「急がずに、しかし休まずに」にしたがって仕事を進めていたという。彼は自分のガラス細工はすべて自分でやり、美しく設計した自分の装置をすべて自分で見事に組み立てた[15]。[注 3]

エディンバラでの晩年

退職後にエディンバラに居を移し、80歳の時に生地に近いカーロップス村に移ったが、週に1回はバスでエディンバラに出かけ、友人と昼食を共にするなど元気に過ごした[8]。1956年(87歳)のときに雷雲の電気についての論文を『プロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサエティ(ロンドン)』に掲載し、晩年まで活発に科学研究を続けた[8]。1959年11月15日に家族に見守られて生涯を閉じた[8]。

業績

大気中にできる霧の研究

1895年にウィルソンはキャベディッシュ研究所のジョゼフ・ジョン・トムソン(1856-1940)[注 4]の助手となって、人工的に雲を発生させる研究を始めた[3]。1880-1890当時の理論ではJ.エイトケン(1839-1919)らの研究によって空気中には無数の塵が存在していることが発見され、その塵が核となって水蒸気が凝結して霧(小さな水滴)になるが、塵が無いと霧はできないという「塵説」が主流であった[3][17]。彼らは湿った空気を急激に膨張させて断熱膨張の温度低下で霧を作る実験を行った[18]。一方、1890年ごろからR.v.ヘルムホルツらによって、「水蒸気凝結の原因は気体のイオンだ」という「イオン説」が登場した[注 5]。ヘルムホルツらは高圧水蒸気噴射では放電が水蒸気の凝結に影響を及ぼすことや、ろ過した空気でも水滴が生じることを発見し、塵以外の原因でも凝結が起こることを示した[20]。

しかしながら1890年当時は「塵説」が優勢であり、塵説をとる人々はイオン説の実験の不備を一つ一つ指摘した[注 6]。イオン説の人々にはこれらの指摘にうまく答えることができず、塵説とイオン説の対立は未解決であった[19]。

ウィルソンはこうした状況に決着をつけるために実験装置を考案した。それは「外部から入り込んだすべての凝結核(塵)を除去した空気でも霧が生じるか」を確かめる膨張装置だった[19]。ウィルソンは空気を膨張させるガラス容器を水中に沈めて、外から容器の中に塵が入り込まないようにした。これは「ろ過した空気でも微粒子が残るのではないか」という反論への対策であった[19]。水中においた容器内の空気を何度も断熱膨張させることにより霧を発生させ、容器内の塵を水滴とともに下に落として除去していった。この装置によってウィルソンは「湿った空気の同一な試料を何度でも繰り返し膨張させる」ことができるようになった[21]。この装置は空気の膨張比率を自由に変えることもできた。この装置を数回繰り返して膨張させて霧を作れば、空気中に存在していた塵は完全に除去されるし、水に囲まれた空間に外から塵が入り込む可能性もなかった。ウィルソンは完全に清浄な空気を得ることができるようになった[21]。

ウィルソンは実験の結果「何度も霧を作らせてその霧が沈下するのをまって、エイトケンの凝結核が少しも無いような湿った空気の中では、膨張比が過飽和の4倍の臨界値を超えなければどんなに膨張させても水滴はできないが、ひとたびこの臨界膨張比を超えると、水滴が雨のように降る」ことを発見した。これによって塵以外の凝結核が存在することをはっきりと示すことができた[21]。

雨状の凝結の核の追求

ウィルソンは塵がない時でも水滴の核になるものの正体を追求した。彼は1897年に発表した論文[22]で、「膨張が上記限界(臨界値)を超えたときに凝結を引き起こす核は一定時間少数存在しているにすぎないが、それが除かれるのと同じぐらい速く、同種の核に置き換えられる[23]」ことを発見した。「塵ではない核」は何度でも復活し、「どれだけ頻繁に空気を膨張させても、水滴数の減少は検知できなかった[23]」と報告している。また、「あらゆる外来の核のない飽和空気において凝結を起こす断熱膨張に対して、我々は最終容積が初期容積の1.252を越えねばならないことが分かった。[24]」としてる。

ウィルソンは雲のでき方について、「湿った空気の上昇流があるとき、外来の核がそれに伴って凝結して取り除かれていくこと、そのようにして作られた雲の層の上に上昇する塵を持たない空気も過飽和になって凝結が始まることは、ここでの実験で導かれることである」とした[25]。

ウィルソンはこの核についての計算を行い、その大きさがせいぜい分子のオーダーであることを指摘した[26]。つまりその核は塵のようなマクロなものではないことを突き止めた[26]。

空気を帯電させるもの

ウィルソンの師であるトムソンは1895年以来、帯電した水滴の成長に関する理論的研究を行っていて、帯電した水滴は表面からの蒸発が減り、帯電していなければ蒸発して消えてしまうはずの水滴が成長できることを、ウィルソンも知っていた[26]。ウィルソンは1896年3月に塵を含まない空気にX線を照射し[注 7]、それを膨張させると濃い霧が生じるのを見いだした[26]。1896年にウィルソンの師のトムソンと同僚のラザフォードはX線を当てた気体にはイオンが生じていることを発見した[27]。ウィルソンも塵でない凝結核は大気中のイオンであると考えた[26]。しかしウィルソンにとって謎となったのは「どうして大気イオンは何度でも再生するのか」という問題であった[26]。

復活する大気イオンの謎

ウィルソンは1901年に「空気をイオン化する原因がもし空から降ってくるなら、トンネルの岩盤で吸収されるだろう」と予想して、携帯できる検電器を作ってトンネルの中と外の空気中の静電気の量を量ったが、大気イオンの発生率に差は見られなかった。ウィルソンは「空気中の再生するイオンは、空気自体の性質というほかない」とした[28]。その謎は解けないままウィルソンは1904年に霧の実験を終えた[29][注 8]。ウィルソンはその論文の中で自身の実験装置をCloud Chamberと呼んでいる[32]。

膨張装置から霧箱へ

ウィルソンは1910年から「イオンを可視化する研究」をはじめた。ウィルソンは水蒸気の凝結を使えば、空気中のイオンを水滴として目に見えるようにでき、イオンを数えることができると考えたのである[34]。ウィルソンは膨張装置で水滴の写真が撮れるように実験装置の改良を行った。目的は「イオン電荷を直接測定する」ことだった[29][注 9]。

その当時すでに放射線の研究が進んでおり、α線やβ線が飛ぶと、空気中にイオンでができることが知られていた。ウィルソンは「α線やβ線の電離作用によってできる空気中のイオンに水を凝縮させて可視化させる可能性と写真を撮る可能性」を追求した[29]。1911年に装置の改良を行い、膨張装置の中にラジウムをつけた細い針を入れて、初めてα線の飛程に沿って霧の美しい効果が観察された。糸のように細いβ線の飛跡も見ることに成功した。ウィルソンはその結果を1911年4月に王認学会に投稿した[35]。1911年の夏に装置を改良し1911年の冬にも撮影に成功し、1912年6月の論文として王認学会に投稿した[35]。この論文の中でもウィルソンは実験装置のことをcloud chamberと呼んでいる[36]。1912年から1913年の冬にかけてX線の効果を知るために撮影を行った[37]。その写真はコンプトン散乱を可視化したものとなった[38]。ウィルソンはその功績が認められ、アーサー・コンプトンと同時に1927年にノーベル物理学賞を受賞した[39]。

評価

ノーベル財団はウィルソンの受賞理由の中で、「この数年、ウィルソンの方法によって新しく科学的に極めて重要な結果が達成されましたが、それは他の方法では得られなかったでしょう。この結果によって、ウィルソンの発見がかなり以前になされたにもかかわらず、ノーベル賞の受賞要件を満たしているのです。(略)あなたが巧みな膨張法を発見してから長い年月がたちましたけれども、あなたの発見の価値は、あなた自身の熱心な研究と、他の人びとによって得られた結果とによって、きわめて高められました。」と功績を称えている[40]。ウィルソン霧箱を使って宇宙線の研究を行ってノーベル物理学賞を受賞したパトリック・ブラケットは、1960年に「C.T.R.ウィルソンが撮ったこれらの初期の放射線飛跡の写真は、今日でもなお、この種の写真のなかでは技術において最優秀の部に属する」と述べている[41]。

受賞歴

- 1922年 ロイヤル・メダル

- 1927年 ノーベル物理学賞

- 1929年 フランクリン・メダル

- 1935年 コプリ・メダル

主な論文

- On the formation of a cloud in the absence of dust. Proc.Camb.Phill.Soc.8,306.(1895)

- The effect of Röntgen's rays on cloudy condensation. Rroc.Roy.Soc.59,338.(1896)

- Condensation of Water Vapour in the Presence of Dust-free Air and Other Gases. Transactions of the Royal Society, London (1897)

- On the Comparative Efficiency as Condensation Nuclei of positively and negatively charged Ions. Proceedings of the Royal Society of London, (1899).

- On the Condensation Nuclei Produced in Gases by the Action of Rontgen Rays. Harrison and Sons (1899)

- On the Comparative Efficiency as Condensation Nuclei of Positively and Negatively Charged Ions. Harrison and Sons, for the Royal Society, London (1900)

- On the Ionisation of Atmospheric Air. Proceedings of the Royal Society of London, 1901, Vol 68. (1901)

- On the Spontaneous Ionisation of Gases. Proceedings of the Royal Society of London, 1901, Vol 69. (1901)

- On radio-active rain. Proc.Comb.Phil.Soc.11,428.(1902)

- Further experiments on radio-activity from rain. Proc.Camb.Phil.Soc.12,12.(1902)

- On a sensitive gold-leaf electrometer. Proc.Camb.Phil.Soc.12,135.(1903)

- On radio-activity from snow. Proc.Camb.Phil.Soc12,85.(1903)

- CONDENSATION NUCLEI. Internat. Electrical Congress of St.Louis,U.S.A. (1904)

- On a method of making visible the paths of ionising particles through a gas. Proc.Roy.Soc.A,85,285.(1911)

- On an Expansion Apparatus for Making Visible the Tracks of Ionising Particles in Gases and Some Results Obtained By Its Use. Proceedings of the Royal Society, London (1912)

- Photography of the Paths of Particles Ejected from Atoms in The Royal Institution of Great Britain. Clowes and Sons, London (1913)

- On Some Determinations of the Sign and Magnitude of Electric Discharges in Lightning Flashes. Proceedings of the Royal Society of London, London (1916)

- Memorandam on the protection of balloons from disruptive discharge. Advisory Committee on Aeronautics.(1919)

- Investigations on lighting discharges. Phil.Trans.A,221,104.(1921)

- Investigation on X-Rays and β-Rays by the Cloud Method.Prat I:X-rays. Proc.Roy.Soc.A,104,1.(1923)

- Investigation on X-Rays and β-Rays by the Cloud Method.Prat II:β-rays. Proc.Roy.Soc.A,104,192.(1923)

- The acceleration of β-particles in strong electric fields such as those of thunderclouds. Proc.Camb.Phil.Soc.22,534.(1925)

- Some thunderstorm ploblems. F.Franklin Inst.209,1.(1929)

- On a new type of expansion apparatus. Proc.Roy.Soc.A,142,88.(1933)

- A theory of thundercloud electricity. Proc.Roy.Soc.A,236,297.(1956)

脚注

- ^ スチュアートは後にキャベンディッシュ研究所でウィルソンの先生となったジョゼフ・ジョン・トムソンの先生でもあった[3]。

- ^ 「Royal Societyは通常「王立学会」とか「王立協会」と邦訳されるが、はじまりはアマチュア科学者の団体として自主的に設立され、そのメンバーたちが「特権を持った法人組織Corporationとしての認可を国王に請願しよう」ということになり、その結果1672年7月に国王チャールス2世から勅認状Charterを得て命名した団体である[9]。この団体は国王が設立したものでもなく、国家が設立したものでもないので「王認」と訳すべきである」と科学史家の中村邦光は述べている[9]。同様の主張は科学史家・科学教育研究者の板倉聖宣が早くから唱えている[10][11]。科学史家・科学教育研究者の永田英治も同様に「国から資金をもらわないのでこの本では「王認学会」とします。」[12]としているし、自身の論文でも王認学会の訳語を用いている[13]。科学史家・科学教育研究者の松野修もその論文で王認学会としてる[14]。

- ^ ウィルソンの仕事ぶりについては、当時の彼の同僚であったアーネスト・ラザフォードが1925年のニュージーランド訪問から帰ったときに言った次の言葉が残っている。「しかし楽しいことはすべて終わって、われわれは故国、そしてケンブリッジに帰ってきた。数ヶ月間留守にしたのち、私はまず最初に旧友のC.T.R.のところへ行ってみた。すると、彼はまだ相変わらず大きなガラスの継ぎ手を磨いていた」[15]。

- ^ J.J.トムソンとも呼ばれている。電子の発見者で1906年にノーベル物理学賞を受けている[3]。

- ^ 1890年頃にはアレニウスらの研究によって、原子の電離によるイオンが発見され、ヘルムホルツらはそれを受けついでいた[19]。

- ^ たとえば綿で塵をろ過した実験では、綿を通り抜けるぐらい小さな塵粒子が残存しているいため霧ができるのではないか。蒸気噴射の場合はノズルから分離した金属の微粒子が混入した可能性はないのかなどである。[19]

- ^ すでに1895年12月にドイツの物理学者レントゲンがX線を発見しており、1896年1月にはヨーロッパ中に知れ渡っていた。(ヴィルヘルム・レントゲンの記事を参照のこと)

- ^ ウィルソンの1902年~1903年の論文タイトルを見ると[30]、ウィルソンは空気中のイオンの発生源として,雨や雪が運ぶ大気中の放射性原子を想定していたことがうかがわれる。この謎はヴィクトール・フランツ・ヘスが1912年に宇宙線を発見するまで解決しなかった。宇宙線は岩盤を貫くほどの透過力を持って地上に届いている放射線で、絶えず空気をイオン化している。ウィルソンの装置の中の空気も絶えず宇宙線がイオン化していたのである[31]

- ^ この実験は当時の課題であった「電子の電荷を測る」ことを目的としたものだったが、アメリカのミリカンが油滴の電荷測定の実験で電気素量を求めたため,先をこされてしまい、実を結ぶことはなかった。(ロバート・ミリカンの記事を参照のこと。)

出典

- ^ Royal Society 1960, p. 269.

- ^ Royal Society 1960, p. 294.

- ^ a b c d e f g h i もりいずみ 2003, p. 122.

- ^ a b c d e f g h i 中村・小沼 1979, p. 176.

- ^ 中村・小沼 1979, p. 157.

- ^ C.T.R.Wilson 1912, p. 369.

- ^ C.T.R.Wilson 1912, p. 372.

- ^ a b c d e f 中村・小沼 1979, p. 177.

- ^ a b 中村邦光 2008, p. 125.

- ^ 板倉・永田 1984, pp. 1–2.

- ^ 板倉聖宣 2003, p. 54.

- ^ 永田英治 2004, p. 21.

- ^ 永田英治 1983, p. 151.

- ^ 松野修 2017, p. 15.

- ^ a b エドワード.N.C.アンドレード 1967, p. 222.

- ^ 中村・小沼 1979, p. 158.

- ^ 宮下晋吉 1975, p. 146-147.

- ^ 宮下晋吉 1975, p. 146.

- ^ a b c d e 宮下晋吉 1975, p. 148.

- ^ 宮下晋吉 1975, p. 147.

- ^ a b c 宮下晋吉 1975, p. 149.

- ^ 長平幸雄 1993.

- ^ a b 長平幸雄 1993, p. 116.

- ^ 長平幸雄 1993, p. 132.

- ^ 長平幸雄 1993, p. 133.

- ^ a b c d e f 宮下晋吉 1975, p. 150.

- ^ 關戸彌太郎 1944, p. 12.

- ^ 關戸彌太郎 1944, p. 22.

- ^ a b c 中村・小沼 1979, p. 161.

- ^ a b Royal Society 1960, pp. 294–295.

- ^ 關戸彌太郎 1944, pp. 28–30.

- ^ C.T.R.Wilson 1904.

- ^ C.T.R.Wilson 1912, p. 278.

- ^ 宮下晋吉 1975, p. 151.

- ^ a b 中村・小沼 1979, p. 162.

- ^ C.T.R.Wilson 1912, p. 355.

- ^ 中村・小沼 1979, p. 165.

- ^ 中村・小沼 1979, p. 174-175.

- ^ 中村・小沼 1979, pp. 131–177.

- ^ 中村・小沼 1979, p. 135.

- ^ エドワード.N.C.アンドレード 1967, p. 223.

参考文献

- 宮下晋吉「実験装置論の試みとしてのウィルソン霧箱史-1-1875年から1900年まで」『科学史研究』第14巻第116号、岩波書店、1975年、145-153頁。国立国会図書館

- C.T.R.Wilson、長平幸雄 訳「ちりのない空気と他の気体の存在下での水蒸気の凝結(上)」『大阪経済法科大学論集』第51号、大阪経済法科大学経法学会、1993年、107-133頁。国立国会図書館

- 關戸彌太郎『宇宙線』河出書房、1944年。全国書誌番号:46015408

- もりいずみ「人物科学史「ウィルソンの霧箱」を発明し、原子物理学の発展に貢献したーチャールズ・ウィルソン」『Newton 2003年9月号』第23巻第9号、ニュートンプレス、2003年、122-127頁。

- ノーベル財団、中村誠太郎・小沼通二 編「電離作用をする粒子のイオンと飛程を可視化する霧の方法について(C.T.R.ウィルソン ノーベル賞講演1927年12月12日)」『ノーベル賞講演 物理学 (1923~1927)』第4巻、講談社、1979年、157-177頁。全国書誌番号:80011263

- Royal Society (1960). “CHARLES THOMSON RESS WILSON 1896-1956”. Biograhical Memoirs of Fellows of the Royal Society 6: 269-295.

- C.T.R.Wilson (1912). “On an Expansion Appeatus for making Visible the Tracks of Ionising Particles in Gases and Resuults obtained by its Use”. Roy.soc,Pric.,A 87: 355-371.

- C.T.R.Wilson (1923). Investigation on X-Rays and β-Rays by the Cloud Method. Royal Society.

- C.T.R.Wilson (1904). Condensation Nuclei. Royal Institution of Great Britain.

- エドワード.N.ダ.C.アンドレード 著、三輪光雄 訳『ラザフォード 20世紀の錬金術師』河出書房、1967年。全国書誌番号:67008641

- 松野修「ボイルの真空実験からホークスビーの公開科学講座へ : 1700年代における教育方法の改革」『愛知県芸術大学紀要』第47巻、愛知県芸術大学、2017年、3-17頁。

- 永田英治「ランフォード著「熱に関する著者の諸実験についての歴史的回顧」,解説とその抄訳」『教育科学研究』第2巻、東京都立大学教育学研究室、1983年、146-161頁。

- 中村邦光『世界科学史話』創風社、2008年。ISBN 978-4-88352-139-5。全国書誌番号:21393401

- 板倉聖宣『わたしもファラデー』仮説社、2003年。ISBN 4-7735-0175-8。全国書誌番号:20637696

- 永田英治『たのしい講座を開いた科学者たち』星の環会、2004年。ISBN 4-89294-406-8。全国書誌番号:20716228

- ロバートブック 著、板倉聖宣・永田英治 訳『ミクログラフィア 微小世界図説』仮説社、1984年。(図版集は全国書誌番号:20845258)