「蘭亭序」の版間の差分

m 外部リンクの修正 http:// -> https:// (dl.ndl.go.jp) (Botによる編集) |

m Bot作業依頼: 「チョ」→「褚」の改名に伴うリンク修正依頼 (褚遂良) - log |

||

| 7行目: | 7行目: | ||

[[353年]]([[永和 (東晋)|永和]]9年)[[3月3日 (旧暦)|3月3日]]、王羲之は名士や一族を[[会稽山]]の麓の名勝・[[蘭亭]](現在は[[浙江省]][[紹興市]])に招き、総勢42名で[[曲水の宴]]を開いた。その時に作られた詩27編(蘭亭集)の序文として王が書いたもの(草稿)が「蘭亭序」である。王は書いたときに酔っており、後に何度も清書しようと試みたが、草稿以上の出来栄えにならなかったと言い伝えられている。いわゆる「率意」の書である。28行324字。 |

[[353年]]([[永和 (東晋)|永和]]9年)[[3月3日 (旧暦)|3月3日]]、王羲之は名士や一族を[[会稽山]]の麓の名勝・[[蘭亭]](現在は[[浙江省]][[紹興市]])に招き、総勢42名で[[曲水の宴]]を開いた。その時に作られた詩27編(蘭亭集)の序文として王が書いたもの(草稿)が「蘭亭序」である。王は書いたときに酔っており、後に何度も清書しようと試みたが、草稿以上の出来栄えにならなかったと言い伝えられている。いわゆる「率意」の書である。28行324字。 |

||

王羲之の書の真偽鑑定を行った[[唐]]の[[ |

王羲之の書の真偽鑑定を行った[[唐]]の[[褚遂良]]は『[[晋右軍王羲之書目]]』において[[行書]]の第一番に「永和九年 二八行 蘭亭序」と掲載している。 |

||

自らが[[能書家]]としても知られる唐の[[太宗 (唐)|太宗皇帝]]が王羲之の[[書道|書]]を愛し、その殆ど全てを集めたが、蘭亭序だけは手に入らず、最後には[[家臣]]に命じて、王羲之の[[子孫]]にあたる[[僧]]の[[智永]]の弟子である弁才の手から騙し取らせ、自らの陵墓である[[昭陵 (唐)|昭陵]]に他の作品とともに副葬させた話は、唐の[[何延之]]の『蘭亭記』に載っている。 |

自らが[[能書家]]としても知られる唐の[[太宗 (唐)|太宗皇帝]]が王羲之の[[書道|書]]を愛し、その殆ど全てを集めたが、蘭亭序だけは手に入らず、最後には[[家臣]]に命じて、王羲之の[[子孫]]にあたる[[僧]]の[[智永]]の弟子である弁才の手から騙し取らせ、自らの陵墓である[[昭陵 (唐)|昭陵]]に他の作品とともに副葬させた話は、唐の[[何延之]]の『蘭亭記』に載っている。 |

||

2020年8月15日 (土) 00:30時点における版

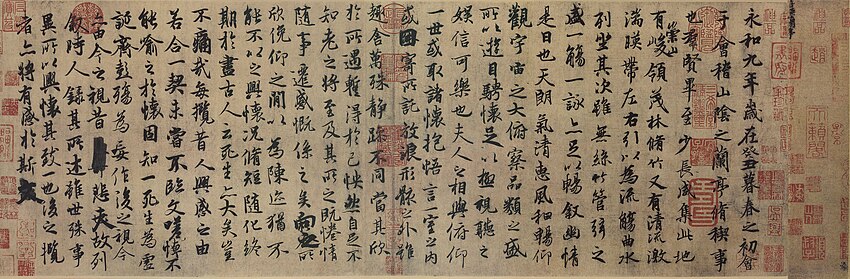

蘭亭序(らんていじょ)は、王羲之が書いた書道史上最も有名な書作品。

概要

353年(永和9年)3月3日、王羲之は名士や一族を会稽山の麓の名勝・蘭亭(現在は浙江省紹興市)に招き、総勢42名で曲水の宴を開いた。その時に作られた詩27編(蘭亭集)の序文として王が書いたもの(草稿)が「蘭亭序」である。王は書いたときに酔っており、後に何度も清書しようと試みたが、草稿以上の出来栄えにならなかったと言い伝えられている。いわゆる「率意」の書である。28行324字。

王羲之の書の真偽鑑定を行った唐の褚遂良は『晋右軍王羲之書目』において行書の第一番に「永和九年 二八行 蘭亭序」と掲載している。

自らが能書家としても知られる唐の太宗皇帝が王羲之の書を愛し、その殆ど全てを集めたが、蘭亭序だけは手に入らず、最後には家臣に命じて、王羲之の子孫にあたる僧の智永の弟子である弁才の手から騙し取らせ、自らの陵墓である昭陵に他の作品とともに副葬させた話は、唐の何延之の『蘭亭記』に載っている。

したがって、王羲之の真跡は現存せず、蘭亭序もその例にもれない。しかし、太宗の命により唐代の能筆が臨模したと伝えられる墨跡や模刻が伝えられている。

本書が誕生するまでは漢代以来の隷書体が主流であったが、王羲之が当時徐々に貴族達に好まれつつあった楷書、行書、草書を用いて書を記したことにより、新しい書体が人々に広がるきっかけとなった。

墨跡では清の乾隆帝が蒐集した三点の模写本が有名である(北京故宮博物院所蔵)。

- 八柱第一本は虞世南の臨模であろうと董其昌が推定した。墨気が抜けたうえに入墨も多く一見不鮮明であるが、西川寧は、王羲之の真跡に最も近い双鉤塡墨本であると評価している。元時代に張金界奴が献上したので、張金界奴本ともいう。

- 八柱第二本は褚遂良の臨模ともされていたが、現在は北宋の無名の人の臨模と推測されている。線が細いのが特徴的である。

- 八柱第三本は馮承素の臨模といわれる。筆路が鮮明であるのが特徴的で、高校の教科書などで紹介されることが多いが、逆にそれが不自然過ぎると指摘されることもある。割り印として使われた「神龍」の印が、端に半分残っているので神龍半印本ともいわれる。「神龍」は唐時代の年号である(2008年、江戸東京博物館で日本初公開された)。

ともあれ、各臨模本を実際に初唐の能筆が臨模したという根拠はない。

石板や木板に蘭亭序を模刻し、それから制作された拓本のなかで、古来最も貴ばれたものは、五代~北宋時代初期に碑石が定武郡で発見された定武本である。同系列として開皇本がある。定武本は一般に欧陽詢が臨模したと伝えられるが、これも根拠はない。定武本には覆刻本が非常に多い。その他に張金界奴本と神龍半印本が有名であり、手本としてよく用いられる。張金界奴本は八柱第一本を原本とし、穏やかな書風で神龍半印本よりも評価が高い。秋碧堂帖や余清斎帖がある。神龍半印本は八柱第三本を基とするが、筆意が墨跡より自然であるといわれる。

また、蘭亭序を『蘭亭叙』と表記する向きもあるが、これは蘇軾が祖父の名前「序」を避けて以来広まったのであって、あえて「叙」と表す必要はない。

また、郭沫若(1892年 - 1978年)が文化大革命直前に発表した蘭亭序偽作説は一大センセーションを巻き起こした。

日本国内の蘭亭序

- 呉炳本蘭亭序(定武本の一種)(東京国立博物館)

- 独孤長老本蘭亭序(焼損した断片 定武本):趙孟頫十三跋・臨蘭亭序(断片)が付属している(東京国立博物館)

外部リンク

- 昭和法帖大系巻5(国立国会図書館デジタルコレクション)