ディルムン

ディルムン(Dilmun[1])は、メソポタミア文明において交易相手、原料の産地、メソポタミア文明とインダス文明の物資の集散地などとして記録されている土地の名前である[† 1]。ディルムンの正確な位置は明らかになっていないが、バーレーン、サウジアラビアの東部地方、カタール、オマーン、ペルシャ湾のイラン沿岸部などと関連があると考えられている[3]。ディルムン文明の首都としてバーレーン要塞[4]およびディルムンの墳墓群[5](いずれもバーレーンに所在)は世界遺産に登録された。

歴史

[編集]ディルムンの名がシュメルの楔形文字記録に最初に現れるのは、紀元前4千年紀末のことである。その粘土版はウルクにあった女神イナンナの神殿跡で発見された。形容詞としての「ディルムン」は斧の型やある種の特別職を指す時に用いられた。加えて、ディルムンと繋がりのあった人々に配給された羊毛(ウール)のリストもある[3]。オマーン半島ではハフィート期(紀元前3200年~紀元前2600年頃)の時代から銅を採掘して輸出していた[6]。メソポタミアの資料では、銅を産出する場所はシュメル語でマガン、アッカド語でマカンと呼ばれた[7]。紀元前3千年紀には、ディルムンはマガンとメソポタミア間の銅交易の中継地だった[8]。

のちにディルムンの記録はシュメル初期王朝の時代に現れた[9]。メソポタミアとディルムンの交易記録は5つあり、初期王朝時代のラガシュ出土文書(紀元前2370年頃)、ウル第3王朝時代のウル出土文書(紀元前2111〜紀元前2003年頃)、イシン・ラルサ時代のウル出土文書(紀元前1922年頃)、イシン・ラルサ時代のラルサ出土文書とイシン・ラルサ時代の後代のウル出土文書(紀元前1822年~紀元前1763年頃)となる[10]。

オマーン半島のウンム・アン=ナール文明は、ハフィート文化の銅輸出を引き継ぎ、メソポタミア、トランス・エラム文明、インダス文明(おそらくアッカド語でメルッハと呼ばれていた地域と一致する)と貿易を行った。紀元前2000年頃にウンム・アン=ナール文明は衰退し、首都はオマーン半島からバーレーン島へと移ってバールバール文明が興った。バーレーンで発見された最初の入植跡の一つは、アッシリア王センナケリブがアラビア北東部を攻略し、バーレーンの島々を手中に収めたことを示唆している[11]。紀元前2000年頃から海面低下によってファイラカ島が居住可能となると、ファイラカ島での取り引きが活発になった[6]。バーレーン国立博物館は、ディルムンの黄金時代は紀元前2200年から前1600年頃の間であったと見積もっている。

ディルムンの名は、バビロンのカッシート人王朝に属するブルナ・ブリアシュ2世の治世の頃(紀元前1370年頃)に書かれた2通の書簡でも言及されている。これらの手紙はディルムンの地方当局者が、メソポタミアの上司にあてたものだが、そこで言及されている人名はアッカド人のものである。これらの書簡や他の文書は、当時のディルムンとバビロンの間に行政上の関連があったことを仄めかしているが、カッシート朝が倒れると、メソポタミアの文書はディルムンの名に触れなくなっている。例外的な存在が紀元前1250年のアッシリア語の碑文であり、これはアッカド朝のサルゴンがディルムンやメルッハなどの王でもあることを宣言したものである。この碑文にはディルムンからの貢物があったことにも触れている。紀元前1千年紀の別のアッシリア語の碑文でも、アッシリアの統治権がディルムンに及んでいることが示されている[12]。

紀元前2000年紀初頭からはユーフラテス川上流の開発が進み、メソポタミアはキュプロスの銅やアマヌス山脈の木材、ヘマタイトなどの物資を入手できるようになった。紀元前1900年~紀元前1800年頃にはインダス文明が衰退して商品が減少し、紀元前1800年頃にはメソポタミアの記録からメルッハが消滅する。こうしてメソポタミアとインダスとの貿易が減少するにつれてディルムンは衰退した[13]。ディルムンに関する最後の言及は、新バビロニア王国のものである。紀元前567年の行政上の記録によって、当時のディルムンがバビロンの王の支配下にあったことが分かる。紀元前538年に新バビロニアが倒れると、ディルムンの名は使われなくなる[12]。

メソポタミア文明やインダス文明との交易

[編集]

メソポタミア文明とインダス文明の間で交易を行っていたことについては、考古学上・文献学上双方の証拠がある。ハラッパー遺跡で出土した粘土製の印章は、明らかに商品を束ねるものの封印(封じ目に押す印)に用いられていた。それは印章の反対側に紐や袋のマークが印されていることも裏付けになる。ウルや他のメソポタミア遺跡ではこうしたインダスの封印が多く見つかっている。ペルシャ湾型として知られるディルムンに由来する円形の印章は、インダス文明のモヘンジョ・ダロやロータル、イラン高原のスーサ、そしてマズィヤードなどで発見されている。他方、インダス文明のハラッパー人もメソポタミアまで航海をしており、バーレーン島、ファイラカ島、ウルでは変則的な表記のインダス文字碑文が発見されている。この変則的表記のインダス式印章が作られた理由については諸説がある[† 2][14]。メルッハに言及しているメソポタミアの交易記録、商品一覧、公式碑文などは、ハラッパーの封印や考古学的知見を補完するものである。メルッハに関する文書上の言及はイシン・ラルサ時代のアッカド人たちに遡るが、実際の交易はそれよりもさらに前、初期王朝時代(紀元前2600年頃)に始まったようである。メルッハ産の器などはメソポタミアの港に直接船で運ばれていたようだが、イシン・ラルサ時代になるとディルムンが交易を独占するようになった。

ディルムンの交易品

[編集]具体的にどういった品目をやり取りしていたのかについては確実性が落ちるが、メソポタミアが穀物、銀、スズ、毛織物、オリーブオイルなどを輸出し、ディルムンは銅、木材、瑠璃、金、アンチモン、インダス地方の象牙や紅玉髄、釉薬をかけたビーズ細工、亀甲、オマーン半島のマカン葦の計算盤、ペルシャ湾で採れた真珠、貝や骨の嵌め込み細工などを輸出した。銅塊やメソポタミアで産出する天然アスファルトも、綿織物や家禽(これはインダスの主産品であった一方、メソポタミアに原産種がいなかった)との取引に用いられていた可能性がある。この交易の重要性は、ディルムンで用いられていた重さや長さがインダスで用いられていたものと実質的に一致していたことにも表れている。それらは南メソポタミアのものとは一致していなかった。

ディルムンと神話

[編集]ディルムンは時として「太陽の昇る場所」「生命に満ちた場所」と叙述されている。これはディルムンが、シュメール神話の一変種では、創世神話の舞台になっていることや、洪水伝説の主人公ジウスドラ(ウトナピシュティム)が神々から永遠の命を授かったとされる場所であることによる。

ディルムンはエンキとニンフルサグの叙事詩でも、天地創造の場所として描かれている。シュメールの南風を司る女神ニンリル、シュルッパクの都市神スドゥも、ディルムンに住まいを持っている。ギルガメシュ叙事詩にも登場するディルムンは、エデンの園のモデルになった場所と推測する学者もいる。しかしながら、初期の叙事詩『エンメルカルとアラッタの領主』では、ウルクとエリドゥにおけるエンメルカルによるジッグラトの建設を中心とする主要な出来事は、ディルムンが建設される前の世界で起こったこととして描かれている。

ディルムンの墳墓群

[編集]

| |||

|---|---|---|---|

| |||

| 英名 | Dilmun Burial Mounds | ||

| 仏名 | Tombes de la culture Dilmun | ||

| 面積 |

168.45 ha (緩衝地域 383.46 ha) | ||

| 登録区分 | 文化遺産 | ||

| 登録基準 | (3), (4) | ||

| 登録年 | 2019年 | ||

| 公式サイト | 世界遺産センター | ||

| 地図 | |||

| |||

| 使用方法・表示 | |||

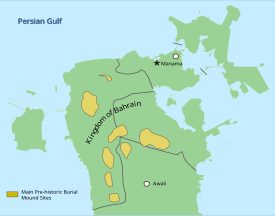

バーレーン島の西部にある6つの古墳群と15ヶ所の王墓(13ヶ所の単独墓と2ヶ所の成対墓、いずれもジッグラトのような2階建ての墓塔)からなる21ヶ所の遺跡を含むディルムンの墳墓群は紀元前2200年から前1750年頃に築かれたものであり、2019年に紀元前2千年紀頃の初期ディルムン文明の証拠としてユネスコの世界遺産に登録された[5]。

登録基準

[編集]この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された(以下の基準は世界遺産センター公表の登録基準からの翻訳、引用である)。

- (3) 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。

- (4) 人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。

出典・脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ “世界大百科事典 第2版 ディルムンとは”. コトバンク. 2018年1月6日閲覧。

- ^ 後藤 2015, p. 265.

- ^ a b Crawford 1998, pp. 5.

- ^ “Qal’at al-Bahrain – Ancient Harbour and Capital of Dilmun” (英語). UNESCO World Heritage Centre. 2023年5月13日閲覧。

- ^ a b “Dilmun Burial Mounds” (英語). UNESCO World Heritage Centre. 2023年5月13日閲覧。

- ^ a b 後藤 2015, p. 139, 150.

- ^ 後藤 2015, p. 140.

- ^ 後藤 2015, p. 185.

- ^ 後藤 2015, p. 181, 183.

- ^ 後藤 2015, p. 184.

- ^ Mojtahed-Zadeh 1999.

- ^ a b Larson 1983, pp. 50–51.

- ^ 後藤 2015, p. 241.

- ^ a b 後藤 2015, p. 197.

参考文献

[編集]日本語文献

[編集]外国語文献

[編集]- Harriet E. W. Crawford (1998), Dilmun and its Gulf neighbours, Cambridge University Press, ISBN 0521583489

- Curtis E. Larson (1983), Life and land use on the Bahrain Islands: The geoarcheology of an ancient society, University of Chicago Press, ISBN 0226469050

- Pirouz Mojtahed-Zadeh (1999), Security and Territoriality in the Persian Gulf: A Maritime Political Geography, Curzon, ISBN 0700710981

関連文献

[編集]- 安倍雅史『謎の海洋王国ディルムン―メソポタミア文明を支えた交易国家の勃興と崩壊』中央公論新社〈中公選書〉、2022年

外部リンク

[編集]- Telmun language Telugu : the Untold Legacy

- Indus Valley - Mesopotamian trade passing through Dilmun

- Bahrain National Museum's hall of Dilmun

- Greek inscriptions found on Bahrein (a pdf-file)

- Dilmun Calendar Theory Backed, Gulf Daily News, 11 July 2006

- Dilmun Site Al-Khidr, Failaka Island, State of Kuwait