ゴビヒグマ

| ゴビヒグマ | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ursus arctos gobiensis

| |||||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||

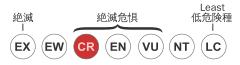

| CRITICALLY ENDANGERED (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))

| |||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Ursus arctos gobiensis Sokolov & Orlov, 1992 | |||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||

| ゴビヒグマ | |||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Gobi bear |

ゴビヒグマ[3][2][4]あるいはゴビグマ[5](Ursus arctos gobiensis)は、モンゴルではマザーライ[6][4](モンゴル語: Мазаалай)とも呼ばれ、モンゴル南西部のグレートゴビA厳重保全地域に生息するヒグマの亜種である[1]。現存する個体数は40頭以下と推定され、国際自然保護連合レッドリストの基準では、絶滅危惧の中でも最も絶滅のおそれが強い「深刻な危機」に相当する希少動物である[7]。モンゴルの当局や、国際的な野生動物保護団体が、ゴビヒグマの保全のために、調査や補助的な給餌を行っている[8][9]。

分布

[編集]ゴビヒグマは、モンゴル南西部に位置するグレートゴビ厳重保全地域(GGSPA)“A”の南半分に分布している[1][10]。分布域の広さは、東西におよそ300から350キロメートル、南北におよそ50から75キロメートルにわたり、2014年の国際自然保護連合(IUCN)の報告によれば、水や餌が全くなく生息に適さない地域を除く面積は、約1万2800平方キロメートルと推定される[11][12]。西はバルーン・トロイ(Baruun Toroi)山、北はザラー(Zaraa)山、ブーリン・ハール(Buurin Khar)山、東はツァガーン・ボグド(Tsagaan Bogd)山、南は中国甘粛省との国境が、分布域の端とみられる[13][3]。文献の記録によれば、20世紀の前半にはGGSPAの領域よりも外側まで分布域は広がっていたとされ、西はアジ・ボグド(Aj Bogd)、北はエージ・ハイルハン(Eej Khairkhan)自然保護区、バヤントーロイ(Bayantoorai)、エドレン嶺(Edren Ridge)、東はゴルバンサイハン国立公園の一部、トスト(Tost)山地まで含んでおり、その面積は3万3000平方キロメートルに及んだ[12][1][3]。恐らく牧畜などの人為的な影響により、北部の分布域からゴビヒグマは急速に減少して1970年代になるまでに姿を消し、ゴビヒグマの分布域はかつての分布域から6割縮小した[12]。

分布域の中で、ゴビヒグマが主に生息地としているのは、域内に3箇所あるオアシス群で、西のアタス(Atas)山・インゲス(Inges)山とその周辺地域、東のツァガーン・ボグド山とその周辺地域、その間にあるシャル・フールス(Shar Khuls)とその周辺地域、という山塊に位置している[7][12][3]。いずれも、複数の枯れない泉が湧き、泉の周囲には砂漠地帯としては豊かな植物相が形成され、ゴビヒグマにとって水場はもちろん、餌場やねぐらとしても機能する[11]。シャル・フールスとアタス・インゲスのオアシス群の間はさほど離れておらず、頻繁に往来があるとみられ、ゴビヒグマの生息数が多い地域である[11]。一方、そこからツァガーン・ボグドへは、50から100キロメートルは離れており、間は不毛の砂漠で往来は容易ではない[11]。しかし、280キロメートル離れたオアシスで同じ個体が補足された例もあり、3地域にまたがって生息するゴビヒグマは存在する[7]。個体の生息範囲は、オスの成獣で概ね3000平方キロメートルと推定され、メスはそれより狭い範囲で生活しているとみられる。標高では、1000メートルから1500メートルの間を移動している[12]。

形態

[編集]ゴビヒグマは、外観はヒグマに似ているが、ヒグマの亜種としては小柄で、しかし四肢は長いのが特徴である[2][11]。体重は52キログラムから、成獣でも100から120キログラム、体長は147から167センチメートルと報告されている[8][10]。メスはオスよりも小柄で、毛皮を測って推定された個体については、体長が98センチメートルしかなかったという[3]。毛色は全体に明るい茶色で、頭、腹、四肢はそれよりやや暗い毛色をしている[10][3]。首から胸にかけては、より薄い茶色の輪のような模様がみえることが多い[10][8]。冬には体色が変化し、毛皮のいたるところが灰褐色や薄茶色になる[8][3]。爪は真っ直ぐで、ヒグマの仲間とは思えないくらい先がなまっている[8][3]。この爪は、硬い地面を掘って餌を得るためにあるとみられる[9]。

分類

[編集]ゴビヒグマの最初の記録とみられるものは、1900年にこの地域の地理や動植物相の情報収集を行ったロシアの学者ラドゥイギンの記述で、クマの足跡や地面を掘った跡を発見したとある[10]。その後、1920年代、1930年代に派遣された調査隊は、地元民の口伝によるクマの情報を収集するに止まったが、1943年にソ連の動物学者バニコフ、地理学者ムルザエフ、植物学者ユナトフによって初めてその存在が確認された[12]。

バニコフは、ゴビヒグマの死体も発見し、その形態学的な類似性からこれを Ursus pruinosus Blyth, 1854 に分類、これは後にヒグマ亜種の Ursus arctos pruinosus(ウマグマ)に分類し直された[12]。その後、ソ連の生物学者ソコロフと分類学者オルロフは頭蓋学的な調査から、U. pruinosus というより Ursus arctos isabellinus(ヒマラヤヒグマ)であるとし、後には別の種である Ursus gobiensis に分類されると考えた[12][8]。一方で、アメリカの哺乳類学者シャラーは、限定的な標本から別種と分類することに疑問を呈し、ヒマラヤヒグマとの形態学的な類似性から U. a. isabellinus に近いとした[10][8]。

その後、遺伝学的な分析が行われるようになり、ミトコンドリアDNAに基づく分析では、 U. a. isabellinus とほとんど同じ亜種であると判定され、シャラーの仮説を支持する結果となった[14][10]。一方、後により多くの標本が用いられた細胞核のマイクロサテライトの分析では、U. a. isabellinus とは異なる亜種であることが示唆された[7]。ヒマラヤヒグマとゴビヒグマは、地理的に隔絶しており、形態学的特徴や生息環境に一致しない点もあり、ゴビヒグマは独立した亜種 Ursus arctos gobiensis と考えるのが妥当ではないかとされる[8][12]。

生態

[編集]ゴビヒグマは、餌に乏しく、年間降水量は100乃至200ミリメートル以下、気温が夏は46℃、冬は-34℃になることもある、ゴビの過酷な環境に適応し、独特の生態を貫いている[1][7]。野生のフタコブラクダ(Camelus bacterianus ferus)と共に、GGSPAの生態系におけるアンブレラ種とみられる[1]。ヒグマの亜種らしく、冬季は巣穴で冬眠する。冬眠の時期は11月から2月・3月にかけてで、巣穴での様子などはよくわかっていない[11]。通常は1頭で行動し、基本的に夜行性だが、日中に活発に活動することもある[11]。

食性

[編集]ゴビヒグマは、基本的には雑食性だが、餌の大部分は植物である。糞の分析から、最も多く摂取しているのがキダチマオウ(Ephedra equisetina)で、次いでダイオウのなかま(Rheum nanum)、ニトラリア属植物(Nitraria spp.)がよく食べられている[15]。他に、ヨシ(Phragmites)や野生のネギ(Allium spp.)などオアシスに自生する植物、虫やげっ歯類、爬虫類、他の獣の死肉が餌として確認されている[11][15][3]。肉食が餌全体に占める割合は、1パーセント程度とみられる[11]。夏季にゴビヒグマが主に採食するのは、キダチマオウの苞葉やニトラリア属の果実である。晩夏から秋季にかけては、ダイオウの地下茎を主に採食している[15]。

繁殖

[編集]ゴビヒグマの繁殖行動については、直接観察されておらず、わかっていないことが多い[11]。ゴビヒグマが一夫多妻か、一夫一妻かについても意見が分かれている[3]。メスが仔グマを産む頻度は、おそらく3年に1頭以下で、2頭の仔グマが同時に目撃されたことはあるが、標準的には一度に1頭の仔グマを育てるものと考えられている[11]。仔グマは、誕生から2年ないし4年母グマと行動を共にし、ゴビの過酷な環境で生き延びる術を学ぶものとみられる[7]。ゴビヒグマの体毛を採集し、21個体のDNAを分析した結果、ゴビヒグマの個体間における遺伝的多様性は、ヒグマの中でも特に低く、他地域のヒグマとの交流は皆無であること、近親交配が進んでいることが窺える[7]。野生のクマにおける近親交配の弊害は証明されていないが、繁殖成功率の低下や、病気、環境変化に弱くなるなどの影響が懸念されている[7][8]。

個体数

[編集]ゴビヒグマの個体数の推定は、1960年代から2000年代初めまで、足跡や糞の収集、個体の視認など、観察に基づいて行われていた。公表された報告によれば、1960年代に15から20頭、1970年代に20頭前後、1980年代初めに20から25頭、1990年代には30頭前後、2000年代では少なくとも20頭、とされている[12]。1970年代以降の個体数は安定しているようにみえるが、モンゴル自然環境省(MNE)の見解はこれとは異なり、1980年代後半に50から60頭だったものが減少して、1990年代の水準になったとしている[11]。1960年代以前は、生息域が現在の2倍以上あったと推測されており、であれば生息数ももっと多かったとする仮説が一定の説得力を持つが、推定個体数がそれと一致していないことは、観察によって信頼できる生息数情報を得ることの難しさを示している[11]。

2000年代以降は、無人カメラを使用した画像分析、発信機を取り付けての遠隔測定、体毛を採集してのDNA分析などで、より精度の高い個体数推定が行われるようになっている[12]。2008年から2009年に実施された調査結果の分析では、95パーセントの信頼区間で22頭から31頭が生息し、オスが14頭、メスが8頭含まれる、と結論付けられた[7]。

複数の調査で、オスの方がメスより有意に多い個体数の偏りがみられ、メスが少ないことはゴビヒグマの長期的な存続にとって難題とされている[1][7]。いくつかの理由から、標本採取においてオスが補足されやすい観測の偏りがある可能性も指摘されるが、それが正しかったとしてもメスの少なさを否定するに足る程の影響は持たないとみられる[7]。

いずれにせよ、40頭以下の生息数しかないとみられ、他所のヒグマから孤立しているゴビヒグマは、絶滅の危機に直面していることは確実と考えられる[7]。

人間との関係

[編集]ゴビヒグマのかつての生息域のうち北半分は、1940年代には縮小を初め、1970年代になる前には消滅したが、これは人間が新たに定住したり、牧畜を拡大したりといった人為的な要因によるものと考えられる[12][9]。また、大きなオアシスが農業に利用され始める、国境検問所が築かれるなどして、ゴビヒグマを始めとする野生動物が利用できるオアシスが減っていったことも影響している[12]。

また、モンゴル人は伝統的にゴビヒグマを狩猟の対象としないが、1940年代以降にゴビヒグマが人間に殺された記録が16件存在する。そのうち、6頭はヒグマの別の亜種と誤認した結果、5頭は理由は不明だが国境警備員の手によるもの、4頭は地元住民が護身のために、1頭はウランバートル自然史博物館のために、となっている[3]。

1975年にGGSPAが設定されて以降、ゴビヒグマの生息域では許可された研究活動以外のあらゆる活動が締め出されている[10][8]。ゴビヒグマの生息域に最も近い集落のあるエヒーン・ゴル(Ekhiin Gol)オアシスでも、人口は70人以下、自動車で2時間以上かかる距離を隔てており、道路の通行も規制されているので、人間による撹乱は極めて小さいとみられる[11][8][10]。しかし、強制力には限界があり、人為的影響を軽視することはできない[8]。

21世紀になり、隣接するウムヌゴビ県の保全地域で、鉱山の認可が増えており、それに伴い不法採掘者や旅行者、居住者は増加傾向にある。これに伴って、家畜の頭数、GGSPAの緩衝地帯への侵入が増加し、ゴビヒグマの生息域への人為的影響の増大が懸念されている[12]。

保全状態評価

[編集]国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは、分類学上の評価が定まっていないこともあり、レッドリスト当局は未決定としているが、個体数が40以下と推定されているので、基準の上では成熟個体数が50未満と推定される場合の Critically Endangered(CR、深刻な危機)に相当する[8][1]。レッドリスト基準を地域に適用した『モンゴルレッドブック』では、Critically Endangered(深刻な危機)に指定されている[8][1]。

CRITICALLY ENDANGERED (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))

モンゴルの国内法でも希少動物として保護されており、1953年からゴビヒグマの狩猟は禁止、1995年に施行された現行法でも引き続き保護対象であり、許可なく狩猟、捕獲すれば罰則が科せられる[8][3]。国際的には、1991年に絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約、CITES)の附属書Iに掲載され、2017年には移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約、CMS)の附属書Iにも掲載されるなど、種の保全に関する条約で絶滅の危機にあるとして保護対象となっている[12][1][5]。

保護活動

[編集]1975年に、グレートゴビ厳重保全地域(GGSPA)が設立され、ゴビヒグマ(と野生のフタコブラクダ)の生息地が保護されるようになり、GGSPA当局の保護官による定常的な監視がつくようになった[1][12]。1989年から、野生生物保全協会が調査を行っており、保護活動の基礎となる情報の収集が始まった[8]。1991年には、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の生物圏保存地域(エコパーク)に指定された[13][16]。2000年代には、国際連合開発計画・地球環境ファシリティ(UNDP/GEF)とMNEによる「グレートゴビおよびそこに生息する種の保護計画」が実施され、2005年には国際クマ協会、モンゴル科学アカデミー、GGSPAの研究者らが共同で“Gobi Bear Project”を立ち上げ、現代的な手法による調査を開始した[12][3][9]。2014年には、ゴビヒグマ保全の国家計画も始まった[12]。

1990年代から、ゴビヒグマが自然から採食する餌の不足を補うために、給餌が行われるようになった。オアシスの水場近くに、13箇所の給餌場を設置し、家畜用ペレットを支給している[9][17]。給餌は、ゴビヒグマが冬眠明けでやせ細り飢えている上、餌となる植物が生長していない春季に、補助的に餌を与えることで生存率を上げることを狙って実施される[9]。通常は4月から5月、場合によっては冬眠や出産に向けて体重を増やす9月にも行う[17][1]。家畜用ペレットは、ゴビヒグマが主食とする植物と栄養成分がある程度似ているが、より栄養価の高い補助餌を与えるべきとの意見もある[17][11]。後には、商業用ドッグフードが使用されるようになった[17]。

MNEは大がかりな保護戦略を立てており、それは飼育下繁殖及びかつての生息域への再導入、或いはそれを組み合わせて実施することである。しかし、このような劇的な方法には異論も根強い[11]。ただでさえ少ない個体数から、繁殖可能な成獣を奪うことは、残された個体群による個体数の維持に危険を及ぼす可能性がある上、ゴビヒグマを飼育した例は1960年代に2件程あるものの、飼育下で繁殖が成功する保証がない[11][7][3]。また、飼育下で誕生した仔グマが自然界に戻った際に生存できるのかも問題である。通常、仔グマは生息地で母グマについて数年を過ごし、ゴビの過酷な環境で生き抜く術を学ぶ必要があるが、それをせずに飼育下で誕生して自然に還された仔グマが生存できる可能性は小さいと予想される[7][11]。更には、GGSPAに飼育下繁殖を実行できる技術や設備が備わっているかも問題である[11]。以前の生息地への再導入はもう少し穏やかな手法である[11]。現在の個体数が、現状の生息環境で支えることができる個体数、つまり環境収容力の上限に達している可能性があり、生息域を拡大し個体群を増やすことは、ゴビヒグマを保全する上で重要な段階である[7][17]。しかし、これも繁殖可能な成獣を別の場所へ移動させる点で飼育下繁殖と共通の危険性を伴い、下手をすれば絶滅を加速させる恐れがある[11]。

より保守的でばくち要素の少ないやり方は、現状の給餌と人為的な撹乱の抑止を継続しつつ、調査を加速して保全に必要な生態学・生物学的知見を蓄えた上で有効な戦略を練る、というものである[11]。この方法では、急速な絶滅には対抗できないこと、調査自体が生態の撹乱にならないよう注意する必要があることが課題となるが、大がかりな方法がうまくいかなかった場合よりは危険性が低いと考えられる[11]。

マザーライ

[編集]モンゴル南西部の地元住民は、ゴビヒグマのことを記録に現れる以前から知っていたとみられ、「マザーライ」と呼んでいた[9][10]。希少動物のマザーライは、モンゴル人にとっては国の宝ともいえる存在である[1]。

2017年に打ち上げられた、モンゴル史上初の人工衛星(キューブサット)は、ゴビヒグマにちなんでマザーライと名づけられている[18]。

出典

[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m “Proposal for the inclusion of the Gobi bear (Ursus arctos isabellinus) on Appendix I of the convention” (PDF), Convention on Migratory Spices / 12th meeting of the conference of the parties (UN environment), (2017-06-09)

- ^ a b c 黒輪篤嗣 訳『驚くべき世界の野生動物生態図鑑』日本語版監修 小菅正夫、日東書院本社〈Penguin Random House〉、2017年6月30日、279頁。ISBN 978-4-528-02005-4。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n Lhagvasuren, Badamjav; Mijiddorj, Batmunkj (2007), アジアのクマたち -その現状と未来-, 日本クマネットワーク, pp. 89-94

- ^ a b 吉田順一「ゴビ砂漠」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。

- ^ a b “ボン条約、COP12で34種の新たな保護対象生物を決定”. 環境展望台. 国立環境研究所 (2017年10月28日). 2021年11月9日閲覧。

- ^ “モンゴル” (PDF), 2006年アジアの環境重大ニュース, 財団法人 地球環境戦略研究機関, (2007), pp. 51-53, ISBN 978-4-88788-036-8

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Tumendemberel, Odbayar; et al. (2015), “Gobi Bear Abundance and Inter-Oases Movements, Gobi Desert, Mongolia”, Ursus 26 (2): 129-142, doi:10.2192/URSUS-D-15-00001.1

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Dulamtseren, S.; Baillie, J.E.M.; Batsaikhan, N. et al., eds. (2006), Summary Conservation Action Plans for Mongolian Mammals, Regional Red List Series, Compiled by Clark, E. L. & Munkhbat, J., London: Zoological Society of London, pp. 13-17, ISSN 1751-0031

- ^ a b c d e f g Chadwick, Douglas (2012). “Golden Grizzlies of the Gobi”. Bare Essentials (Jan/Feb 2012): 100.

- ^ a b c d e f g h i j McCarthy, Thomas M.; Waits, Lisette P.; Mijiddorj, B. (2009), “Status of the Gobi Bear in Mongolia as Determined by Noninvasive Genetic Methods”, Ursus 20 (1): 30-38

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Balint, Peter J.; Steinberg, Jennifer (2003). “11 Conservation Case Study of the Gobi Bear”. In Badarch, Dendevin; Zilinskas, Raymond A.. Mongolia Today: Science, Culture, Environment and Development. Routledge. pp. 238-257. ISBN 9780700715985

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Luvsamjamba, Amgalan; et al. (2016), “Review of Gobi Bear Research (Ursus arctos gobiensis', Sokolov and Orlov, 1992)”, Arid Ecosystems 6 (3): 206-212, doi:10.1134/S2079096116030021, ISSN 2079-0961

- ^ a b Batsaikhan, N.; et al. (2004), “Survey of Gobi Bear (Ursus arctos gobiensis) in Great Gobi &lquo;A&rquo; Strictly Protected Area in 2004”, Mongolian Journal of Biological Sciences 2 (1): 55-60, doi:10.22353/mjbs.2004.02.08

- ^ Galbreath, Gary J.; Groves, Colin P.; Waits, Lisette P. (2007), “Genetic Resolution of Composition and Phylogenetic Placement of the Isabelline Bear”, Ursus 18 (1): 129-131

- ^ a b c Qin, Aili; et al. (2020), “Predicting the current and future suitable habitats of the main dietary plants of the Gobi Bear using MaxEnt modeling”, Global Ecology & Conservation 22: e01032, doi:10.1016/j.gecco.2020.e01032

- ^ “Great Gobi Biosphere Reserve, Mongolia”. UNESCO (2020年4月). 2021年11月9日閲覧。

- ^ a b c d e 山﨑晃司「4.1 ツキノワグマ個体群の現状を踏まえた状況と具体的保全策の検討」『四国のツキノワグマを守れ! —50年後に100頭プロジェクト— 報告書』日本クマネットワーク(JBN)、2020年3月、55-61頁。ISBN 978-4990323-06-6。

- ^ Mandukhai, T. (2017年6月8日). “モンゴル初の衛星「マザーライ」が成功裏に発射、高さ400キロで世界一周”. MONTSAME 2021年11月9日閲覧。

外部リンク

[編集]- “Gobi Bear Project - Saving the world's rarest bear”. Gobi Bear Fund Inc.. 2021年11月9日閲覧。

- “Mazaalai Gobi Bear Trust Foundation”. 2021年11月2日閲覧。

- Cardiff, Emily (2014年). “Time Is Running Out for the World’s Rarest Bear — the Gobi Bear”. OneGreenPlanet. 2021年11月9日閲覧。

- “過去の記事”. NPO法人 日本ツキノワグマ研究所. 2021年11月9日閲覧。

- ダグ・チャドウィック (2017年3月2日). “ゴビ・グリズリーを追って”. クリーネストライン. patagonia. 2021年11月9日閲覧。

- “Our work in Mongolia - Grizzly bear conservation and protection”. Vital Ground Foundation. 2021年11月9日閲覧。