ハードディスクドライブ

(ウェスタン・デジタル製)

ハードディスクドライブ(英: hard disk drive、HDD)とは、磁性体を塗布した円盤を高速回転させ、磁気ヘッドを移動することで、情報を記録し読み出す補助記憶装置の一種である。SSDと比べ、大容量でも低価格なことが特徴。

名称

[編集]「ハードディスクドライブ」「HDD」「ハードディスク」「ハードドライブ」「磁気ディスク」「固定ディスク[注釈 1][1]」などと呼ばれる。JIS情報処理用語では「ハードディスク」である。

構造上、本来は回転する円盤(円板)が「磁気ディスク」または「ハードディスク」で、回転軸やモーターなどの駆動装置を含めた全体が「磁気ディスクドライブ」または「ハードディスクドライブ」であるが、特に区別せず呼ばれることも多い。また、ディスクが駆動装置やコンピュータ本体などに固定され、容易には着脱できないものが多かったために「固定ディスク」とも呼ばれる[注釈 2]。2024年現在、市場へ出回る全てのハードディスクドライブは金属製の筐体でほぼ密閉されているため、「密閉型ハードディスクドライブ」とも呼ばれている。

名称の歴史には様々ある。「磁気ディスク記憶装置」または単に「ディスク装置」と呼ばれていたり、コンピュータから見たアクセス特性によって当時の磁気ドラムなども含めて「DASD」とも呼ばれたが、これは直列記録方式であるテープと対比してのものである。「柔らかいディスク」を意味する「フロッピーディスク」(または「フレキシブルディスク」)が登場すると、その対比で「硬いディスク」を意味する「ハードディスク」の名称が一般化した。なお、かつては磁気ヘッドの形状から連想した「ウインチェスター・ディスク」[注釈 3]も別名として用いられることがあるが、本来はIBM 3340の開発コード名である。

概要

[編集]円盤(プラッタ)がアルミニウムやガラス等の硬い(ハードな)素材で作られていることから「ハードディスクドライブ」と呼ばれる。プラスチック製で柔らかいフロッピーディスクに比べて、遥かに大きい記憶容量を持ちアクセス速度も非常に高速である。しかし近年のSSDなどの物理可動部品のないメディアには及ばない。

元々はメインフレームの補助記憶装置として利用されていたが、価格の低下とともにパーソナルコンピュータからスーパーコンピュータを含めたコンピュータに加えて、カーナビゲーションやDVD/BDレコーダーなどでも用いられている。

ハードディスクドライブはその構造上、使用過程において故障する可能性も高く、消耗品として扱われる場合も多い[2][3][4][5][6]。外部からの衝撃やダスト(埃)、熱に弱いため、ヘッドクラッシュによりディスクを傷つけ、致命的な障害に至ることがある。 加えて、経年変化によりベアリングが磨耗するため、結果として機械部品のガタツキ等が発生し、読み書きに障害が発生する恐れがあるほか、何の前触れもなく動作不能に陥ることもある。こうした障害の発生頻度を低減させるために、装置に加わる衝撃を吸収緩和できる構造や、ヘッドを安全な位置へ退避させるリトラクト機能などといった装置の改良が行われている。加えて、障害発生時のデータ喪失を未然に防ぐために、ハードディスクドライブの健康度を検知し障害回避に役立つS.M.A.R.T.や、冗長化を行うRAIDといった技術が普及している。しかし完全に障害を回避することはできないことから、重要なデータは定期的にバックアップを取ることが一般的となっている。バックアップを取っておらずにデータが消えた場合のユーザー向けに、データ復旧ソフトウェアやデータ復旧サービスを提供する業者も存在する。

歴史

[編集]世界初のハードディスクは1956年のIBM 305 RAMACの一部として登場した、IBM 350ディスク記憶装置である。直径24インチ(約60cm)のディスクを50枚も重ねたもので、ドライブユニットのサイズは大型冷蔵庫2台分程もあるが、約4.8MB(原稿用紙5000枚程度)の記憶容量しかなかった(IBMのディスク記憶装置を参照)。

最初のフライングヘッド導入は1961年のIBM 1301ディスク記憶装置で[7]、また最初のリムーバブルディスク装置は1962年のIBM 1311であった。

1980年代にはウエスタンデジタルやマックストアなどがハードディスクドライブ市場に参入し、またパーソナル・コンピュータでもハードディスクドライブが徐々に普及した。

2000年代に入り家庭電化製品のデジタル化が進み、音声映像等のデータをデジタルデータとして記録する用途が生じてきたことから一般の家電製品での利用も増え始めた。容量単位の価格が安価で大容量、ランダムアクセスが可能で、下記のRAMディスクには劣るがアクセス速度も比較的速く、さらに書き換え可能という特性を生かし、2003年以降、特にハードディスクレコーダーやデジタルオーディオプレーヤーといった用途での搭載が増加しているほか、カーナビゲーションにも搭載され、地図情報の保存などに利用されている。

2024年現在、本体とは別の外付ユニットをUSB等の通信ケーブルで接続する方式も増設用途などで存在する。また、ネットワーク上で特定コンピュータ装置に従属しない独立した外部記憶装置として利用できるネットワークアタッチトストレージ (NAS) と呼ばれる製品も存在する。

ハードディスクドライブは半導体メモリと比較して読出・書込には時間が掛かる。そのためOSから見てハードディスクドライブと同様のオペレーションで、より高速なアクセスを実現するための工夫もされてきた。2024年現在では、主流である3.5インチサイズのHDDの記憶容量は、1台で最大30TBに達した。また、2.5インチサイズでは、ノートパソコンでよく用いられている9.5mm厚サイズ以下で1台で最大8TBに、15mm厚では10TBに達している。

近年では小型化や低消費電力を重視する傾向が強まり、出荷台数ではPC用で主流の3.5インチサイズばかりでなく、それまではノートPCが主な用途だった2.5インチサイズ以下のHDDがゲーム機(PlayStation 3・Xbox 360)やサーバ用途を中心に需要が広がっている。2007年のHDD国内出荷台数は、2.5インチ以下のHDDが全体の53%となっている[8]。

ちなみに、日本においても1990年代の後半辺りからは安価なハードディスクが出回り始める事となるが、それ以前の日本のハードディスクに対し、ビル・ゲイツは「日本のHDDはまるで金塊だ」という言葉を残している。

構造

[編集]

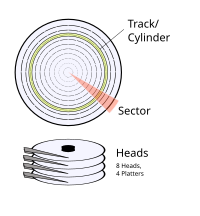

基本構造

[編集]ハードディスクドライブの基本構造は、音楽レコードプレーヤーに類似している。レコード盤に当たる円板がプラッタ(ディスク)、針に当たる物が磁気ヘッド、および磁気ヘッドを搭載するアームから成り立つ。アームは円板上を1秒間に最高100回程度の速度で往復でき、これによって円板上のどの位置に記録されたデータへも瞬時にヘッドを移動して読み取り、書き込みが可能である(ただし円板上の記録情報は、レコードでは螺旋状だが、HDDでは同心円である)。

磁気ヘッドを搭載するアームは、初期のディスクパック時代はリニアモーターが用いられていた。その後、密閉型ハードディスクに移行すると、ステッピングモーターによって駆動されるロータリー型へと進化する。さらに、半径方向の密度であるトラック密度を向上させるため、ボイスコイルモータによるサーボ制御が導入された。当初はプラッタの一面はサーボの位置情報によって占有されていた(サーボ面サーボ)が、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、データの合間にサーボの位置情報が織り交ぜられる現在の方式(データ面サーボ)になっている(光学ディスク装置と比較すると、光学ディスクではヘッドを円盤回転軸の中心へ直線に走査する点が異なる)。サーボ面サーボ方式とを比較すると、データの記憶面積によるメリットのみならず、熱変形などによる機械的な位置ずれ精度でデータ面サーボが勝る。

プラッタ

[編集]データを記録する円板部分を「プラッタ」と呼び、プラッタの各面のことを「サーフェス」と呼ぶ。プラッタは主にアルミニウム若しくはガラスで製造されているが、近年では平滑性の高さや強度の面からガラス製プラッタが採用されている。通常、ハードディスクドライブは1枚以上のプラッタで構成されていて、それぞれのプラッタの両面または片面にデータが記録される。プラッタの数は少ない方が軽量で、故障に対する信頼性が高いことから、1枚当たりの記録密度を高くすることは性能向上のひとつの手段である。ガラス製プラッタはHOYAによって発明され、ガラス製の3.5インチハードディスク・プラッタを使った世界初の製品は、2000年にIBMから発売されたIBM Deskstar DTLA-307020である。

広く普及しているCSS (Contact Start Stop) 方式を採用したものは、ディスク停止時には磁気ヘッドとプラッタは接触している。磁性体の層の上にはライナーと呼ばれる潤滑被膜が形成されていて、回転速度が低いうちはライナーの上をヘッドが滑る。回転速度が上がるにつれてプラッタ表面近傍の粘性空気が磁気ヘッドに対し気流となり、磁気ヘッドが揚力を発生して極わずかに浮き上がる(浮上開始原理を「地面効果に因るもの」とする誤記が書籍やウェブサイトに散見されるが、浮上後に大きく効果が生じるのであり、浮上開始、すなわちヘッドを持ち上げ始めることにはほとんど寄与していない)。一旦浮上した磁気ヘッドはディスクとの間に気流をはらむため地面効果が働きプラッタへの接触を抑制する。ライナーが劣化すると摩擦によりヘッドが損傷し、ヘッドクラッシュという現象を起こす。一般に、密閉式のハードディスクドライブは準消耗品的な扱いを受ける場合が多く、ライナーの寿命がハードディスクドライブそのものの寿命となる。

これに対し、Load/unload方式を採用したHDDでは停止時にプラッタの外側のランプと呼ばれる退避位置にヘッドを退避させていて、プラッタの回転速度が規定の速度に安定した段階でプラッタ上へ移動させる機構となっている[注釈 4]。

Load/Unload方式、別名ランプロード方式と呼ばれる、この方法はディスクが動作していない時にヘッドがプラッタに接触しない状態になるため、比較的高い耐衝撃性を持つ。一般的にCSS方式を採用した古いSeagate(シーゲート)製のHDDなどはプラッタが回転することによって発生する上昇気流によってロック機構が外れるように設計されているが、ランプロード方式は、ヘッド根本を磁石やプラスチック製でできたロック機構で停止時にヘッドが脱出しないようにしているが、まれに強い衝撃を加えるとヘッドがプラッタの方に脱出し、プラッタを傷つけ物理障害となりうる。

古い時代(1980年代)のハードディスクドライブは、停止命令を送ると(NECのPC-9800シリーズでは「STOP」キーを押すと)ヘッドをプラッタから引き上げ、退避位置に移動させるようになっていた。しかし、部品点数削減と停止命令を送らないOS(代表的にはMS-DOS)の普及などといった理由から、ヘッドがプラッタ上に置かれたままで停止するCSS方式が採用されるようになった。これに伴い、「はりつき」と呼ばれる現象が発生するようになった。これは、鏡のようになめらかな面を持つ2つの物体が接触した状態で時間が経過した場合などに発生する現象で、ハードディスクドライブが起動しなくなる深刻な障害として現れる。回復させるために、電源を入れながら(水が入ったバケツから水をこぼさずに振り回すが如く)筐体に遠心力を与えたり、クッションに包んでハードディスクドライブを床に落として衝撃を与えたり、筐体を分解してディスクを手で強制的に回転させたりというような、さまざまな民間療法が考案された。後にプラッターの一部に凹凸を付けた領域(シッピング・ゾーン)を設け、停止時にヘッドをそこへ移動させる方式が採用されて「はりつき」の問題は解消された。今日のOSはハードディスクドライブに停止命令を送るようになり、特に耐衝撃性能が要求される携帯機器向けのハードディスクドライブではヘッドを退避領域に戻す機構(ドロップ・センサー機能)が再び採用されている。

プラッタに埃などの異物が付着するとヘッドを損傷する原因となるため、プラッタとヘッドの周辺は密閉されている。開封するには特殊な工具を必要としたり、「開封後は保証対象外」と書かれた封印が貼られている場合が多い。ただし、完全密閉されているわけではなく、温度変化に伴う筐体内の気圧変化を開放するため、埃フィルタを備えた圧抜き開口部が設けられている。ヘッドに働く揚力の大小は空気密度(すなわち気圧)の影響を受けることから、ヘッドとプラッタサーフェスの距離を安定に保つためには筐体内の気圧が大きく変化してはならないためである。一方、高地などの気圧が低い環境下ではヘッドに発生する揚力が小さくなり、ヘッドがぶつかりやすくなる[9]ため、それぞれの製品には使用環境の気圧(高度)に関する仕様もある。但しヘリウムなどを充填した大容量HDDは、埃フィルタを備えた圧抜き開口部は設けられず、工業的に可能な範囲で密閉されている。

プラッタは様々な表面処理技術によって進化している[注釈 5][注釈 6]。

モーター

[編集]ハードディスクドライブに使用されているモーターには2つあり、1つはプラッタを回転させるスピンドルモーター、もう1つはスイングアームを駆動するシークモーターである。

スピンドルモーターはダイレクトドライブ方式であり、逆起電力を検出してセンサレスで回転数が制御されている。4,200・5,400・7,200・10,000・15,000rpmが主な回転数である。

シークモーターにはボイスコイルモーターが用いられる。ボイスコイルモーターはリニアモーターの一種で、2枚の磁石(主にネオジム磁石を使う)の間に配置されたコイルにかかるローレンツ力を作動原理としている。コイルはスイングアームの端部に固定されていて、スイングアームの軸を中心とした扇形の周に沿って動く。ボイスコイルモーターを利用したアームの駆動方式は小型化や高速化に有利で、1980年代後半から普及しはじめ1993年頃に一般化した。それ以前のハードディスクドライブにはステッピングモーターとリンク機構が用いられていた。ステッピングモーターでは初期位置を設定すれば直接モーターの回転角度を制御できたが、ボイスコイルモーターの採用によりアームの現在位置をフィードバックするサーボ機構による制御が必要となった。初期の頃は、プラッターの1面に座標情報を記録した検出部としてサーボ制御を行っていた。記憶容量を増やす技術の一環として、サーボ面サーボ方式は廃れ、アドレス情報を記録データと混在させるデータ面サーボ方式に切り変わった。

ハードディスクドライブは起動時にサーボ情報を収集するキャリブレーションと、定期的にサーボ情報を補正するリキャリブレーションを行う。いずれもサーボ情報をメモリに保持し、ヘッドの動作速度を向上させるための動作である。時にこのリキャブレーションが問題となることがあった。Windowsなどで使われたコンシューマー用ハードディスクはサーボ情報収集中、ドライブへのアクセスを待機させても支障は無かった。しかし、FreeBSDなど一部のOSではこの待たされている間にタイムアウトが発生してドライブが切り離され、場合によってはOSがクラッシュするという事態が生じた。このため両者はそれぞれ改良を行い、サーボ情報収集中にアクセスがあった場合にはリキャリブレーション動作を中断してアクセスを受け入れ、またOSはリキャリブレーション動作の可能性を含めたタイムアウト時間を設定した。近年のハードディスクドライブは一度にサーボ情報を読むのではなく、定期的に通常のディスクI/Oに1トラック/1秒程度の間隔で割り込ませ、サーボ情報の補正を行っている製品が多い。アクセスの少ない深夜などに、ハードディスクドライブが「カリカリ」という音を立てることがあるのはこのためである。

軸受

[編集]ハードディスクドライブを構成する回転構造のうち、プラッタの回転軸には、玉軸受(ボールベアリング)や流体動圧軸受 (FDB[注釈 7])、流体軸受が用いられている。

玉軸受を使用する場合には、軸受から発生する磨耗粉などの侵入を防ぐためにシールが不可欠であり、シール性能の高い磁性流体シールが主流となった。

流体動圧軸受はモーターの軸と軸受の間がオイルで満たされている。停止しているときは軸と軸受が接しているが、回転することにより潤滑油に動圧が発生して軸と軸受が非接触状態となる。そのため回転抵抗が非常に低く、静音で長寿命であるため主流となっている。オイルシール部は撥油膜(オイルを撥ねる)で被われており、大きな衝撃を加えない限りは潤滑油は飛散しない。停止している状態や回転数が低いうちは接触による摩擦抵抗が大きいため、大きな起動トルクが必要となる。このため、流体軸受を採用したドライブの最大消費電力はボールベアリングを採用したドライブよりも高めになる。また、極端に環境温度が低下するとオイルの粘度が高くなり、十分な動圧を発生できるほどの流動性を失うことから、機器の使用環境温度の下限が軸受の特性によって支配される場合がある。

いずれの軸受の場合でも、長期にわたる使用により摩耗したり劣化して回転抵抗が増加する。これによりプラッタの回転速度が不安定となりデータの読み書きにエラーを発生するようになるのが、軸受の寿命によるハードディスクドライブの故障として多い例である。

ヘッド

[編集]プラッタ上の磁性体に磁気を与えたり、読み取ったりする部分をヘッドと呼ぶ。

基本構造は磁性体にコイルを巻いた電磁石で、アクセス領域の微小化に伴いコイルをエッチングによって磁性体の表面に生成した薄膜ヘッドが用いられている。また、読み取り用には磁気抵抗効果の利用により高い感度を持つMRヘッド[注釈 8]が採用され、記録密度の高密度化を可能にした。MRヘッドにはさらに高感度な巨大磁気抵抗効果を利用したGMRヘッド[注釈 9]や、GMRヘッドよりも高感度なトンネル磁気抵抗効果を利用したTMRヘッド[注釈 10]といった物が開発され、現在[いつ?]ではTMRヘッドが主流となっている[注釈 11]。一方、書き込み用のヘッドはコイルと磁性体の組み合わせによる原理に変わりがないが、記録する磁気の方向がプラッタ面に平行な水平磁気記録(LMR[注釈 12])から、プラッタ面に垂直な垂直磁気記録(PMR[注釈 13])へと移行して記録密度の高密度化を実現している。また、シングル磁気記録方式/瓦磁気記録方式(SMR[注釈 14])ではトラックを重ね書きする事で高密度化を実現している。

シングル磁気記録方式はその特質上ニアラインストレージ用途に適しており、システム用途やデータベース用途などのランダムアクセス書き込みが多い用途には不向きである。パーティションに置かれるファイルシステムのインデックスも一般にはデータベースの一種であるため、ホスト(OS)側の対応も必要な場合がある。

インターフェース

[編集]

2015年現在使用されているハードディスクドライブの内蔵インターフェースには、大きく分けてシリアルATA(以下SATA)系とSAS系がある。 それ以前ではATA系とSCSI系が主に使われていた。

コンシューマー市場の主流は、1990年代のDOS/Vブーム以降シリアルATAに切り替わるまで一貫してATAインターフェースを採用した製品であった。ATAは低コストで急速に普及してデファクトスタンダードとなり、PC/AT互換機のチップセットにATAコントローラーが内蔵されるようになった。その結果ATAハードディスクドライブは量産効果によって更に安価になった。これに対して、SCSIハードディスクは1990年代末頃まではコンシューマー市場にも存在したが、単体でもATAディスクより高価な上、SCSIインターフェースボード(SCSIホストバスアダプター)という追加コストを要した。SCSIハードディスクは制御コマンドがATAハードディスクより充実しており、転送速度やランダムアクセス性能に優れるため、2000年代以降はサーバやワークステーションでの業務用途が主となった。

ATAとSCSIは共に度重なる転送速度の高速化によって、複数本の信号線に同時にデータを流すパラレル転送では限界が来ており(クロックスキュー)、2000年11月にはATAをシリアル転送とした発展型であるSATAが、2003年5月には同じくSCSIをシリアル転送としたSASが策定された。 コンシューマ向けであるSATAの規格策定後、対応製品が随時出荷され、以後ATAからSATAへと順次切り替わっていった。

外付けインタフェースとしては、古くから使われているSCSIの他にUSBやIEEE 1394で接続するのが一般的となってきているが、ハードディスクドライブ本体のインターフェースはSATA(過去ではATA)であり、ハードディスクドライブ・ケースに内蔵された変換基板により相互変換されている。また一部の外付けHDDケースではeSATA接続対応の製品もあるが、コネクタ形状やケーブルの構造が違うだけで、eSATAの内部信号はSATAそのものである。外付けインターフェースの一種として、ネットワークからTCP/IP接続出来る様にしたネットワークアタッチトストレージ (NAS) も徐々に普及してきているが、これもハードディスクドライブ本体にはSATA(過去ではATA)のものが使われる。

なお、SASホストコントローラはSATA互換でも動作するよう設計されている為、SASホストコントローラにSATAのHDDを接続することが可能となっている。

コントローラ

[編集]ヘッドにケーブル、もしくはフィルム基板の形で直結されているピックアップアンプからインターフェースまでの間に、コントローラ基板を搭載している(メインフレームの時代には別体であった時代もあった)。一般的にこの基板は、それ自体が独立したマイコンで、モーターやヘッドのサーボ制御・位置決め・トラック位置に応じた書き込み電圧の制御・読み書きする際の変調・インターフェースとのデータの入出力・キャッシュメモリの制御等を行う。1990年頃から更にタグ付キューイングと遅延書き込みを担当し、OSの負荷を軽減した。1990年半ばからIDEハードディスクドライブでは、DMA転送モードに対応し始めたが、専用の増設インターフェースボードを使った外付け型以外ではUltra DMAの登場まで活用されなかった。

高機能なコントローラ(主にSCSIで)は、ハードディスクドライブ間の通信をサポートしている。例えば、ファイルを別のハードディスクドライブにコピーする時、コントローラがセクタを読み取って別のハードディスクドライブに転送して書き込むといったことができる(ホストCPUのメモリにはアクセスしない。言い換えればその操作中CPUは別の仕事ができる)。また、他のハードディスクドライブのサーボ情報と連携を取り、複数のハードディスクドライブのスピンドル・モーターの回転を同調することができる(スピンロック)。これはRAIDにおいてアクセス速度を向上させるのに役立ったが、データ読み書き速度の向上と、大容量のキャッシュメモリを備えること、バスマスター転送による非同期I/Oの普及により、この機能は廃れている。この機能の廃止に伴いハードディスクドライブ同士の共振による振動がアクセス速度や信頼性に影響を与えることになったが、ハードディスクドライブ・メーカーは振動を検知して共振を打ち消すようにモーターを制御する技術をスピンロックに代わり提供するようになった。

SASIインターフェースを備えたSASIハードディスクドライブが主流であった頃、コントローラは2種類のインターフェースを持っていた。一つはホストCPUとつながるためのSASIインターフェース、もう一つはスレーブコントローラ(ST-506仕様)を接続するための拡張インターフェースである。しかしベアドライブを除くスレーブとなる製品が市場にほとんど出回らなかったことから、SASIハードディスクドライブはホストCPUに一台しか繋がらなかった(PC-9800シリーズ用SASI外付けドライブは、コントローラ内蔵の1台目用と、ST-506だけの増設用が別々にあった)。SASIハードディスクドライブは時代の変遷と共にその座をSCSIハードディスクドライブに譲った。時代的誤認が散見され、SASIの後継がIDEと認識されている場合があるが、SASIはSCSIの直接の先祖であり、電気的特性も近く、ソフトウエアで工夫することでSASIインターフェースをSCSIインターフェースとして動作させられるほど、この2者の関係は近い。

特殊なコントローラとして、ESDIインターフェースとSCSI・SASI・IDEインターフェースを仲介する外付けコントローラが存在した。このコントローラは旧時代のESDIハードディスクドライブ・インターフェースと、近代的なハードディスクドライブ・インターフェースの橋渡し役として機能した(初期のSASI・SCSI・IDEハードディスクドライブはこのコントローラを内蔵していた)。SCSI/SASI/IDE→ESDIに変換するタイプのコントローラの中身は、現代のハードディスクドライブのコントローラそのものに近い。ESDIはそのベースとなったST-506を改良したインターフェースIDEが作られ、その座をIDEハードディスクドライブに譲った。

フレーム

[編集]フレームは構成部品を保持する部品で、今日ではアルミダイカスト製の箱形として気密構造を形成するケースと一体化した物が広く普及している。初期の大型の物はケースとは独立したフレームになっていたことからこの呼び方が残っている。スピンドルやスイングアームピボットの取り付け部は特に高い寸法精度を要求されるため、単一部品のフレームにすべての部品が保持されている。フレーム内部は空気の流れをコントロールする形状に作られていて、ダストトラップと呼ばれる部品に空気を誘導して、内部で発生した塵をトラップで永久に固定する。

コンピュータ本体へ固定するためのネジ穴は4点で1組の構成となっているが、複数ある規格に対応できるように複数組用意されていて、一般に3.5インチドライブのネジ穴は3組、それより小さいドライブは2組以下である。

パーティション

[編集]ハードディスクドライブは1台で大容量を利用出来るため、利用方法に合わせて内部を区画(パーティション)に分割出来る。個々の区画を別々のOSで利用することも出来る。

フォーマット

[編集]かつてハードディスクドライブの総容量が10 - 100MB台であった1980年代末頃までは、ハードディスクドライブはフォーマットして使用するデバイスであった。このフォーマットは、物理フォーマットと論理フォーマットにわけられ、前者はサーボ情報からセクタ情報まで全てを再構築するものであり、後者は前述のパーティションを作成する際に不良セクタ情報を集めて、それらを予備領域で代替し、ファイルシステムを構築するものである。

1980年代末頃からヘッドの位置決め追従方式(フォロイングサーボ)が導入され、間もなく総容量1GB台に突入すると、通常利用環境での物理フォーマット(ローレベルフォーマット)は困難になり始めた。今日のハードディスクドライブは物理フォーマットを行う為の条件が厳しく、温度・湿度・振動・電源・またその他いくつかの条件を厳密に管理された、工場内の特殊環境下でサーボ情報を書き込まないと、設計された容量でフォーマットする事はおろか、正常に動作させる事すら難しい。外乱を受けると、その瞬間に扱っていたセクタないしトラックが利用不可になる。このため、今日のハードディスクドライブは物理フォーマットコマンドを廃止したり無視する傾向にある。

今日のハードディスクドライブは内部に不良セクタの欠陥リストを保持しており、これには工場出荷時点での欠陥リスト(Pリスト[注釈 15])と、ユーザー利用開始以降に生じた欠陥リスト(Gリスト[注釈 16])がある。おおよそSCSIインターフェースが主流であった時代までのハードディスクドライブは、欠陥セクタリストがアクセス可能であった[10]。あるいは、もっと古い時代のドライブの欠陥セクタ処理はOSの仕事であった。今日では欠陥セクタリストが見かけ上0である「ディフェクトフリー」ドライブとして発売されているが、物理的にそのようなハードディスクドライブを製造することは不可能で、内部に隠蔽されたPリストが一定数以下というような品質基準に基づき出荷されている。

欠陥のあるセクタはいずれの場合でもそのまま放置される訳ではない。ユーザーがアクセス不可能な予備領域に冗長として領域が確保されており、物理フォーマットの時点で問題のあるセクタ/トラックは予備領域内のセクタに自動的にアサインし直される。これにより欠陥セクタは自動的にスキップ(代替)される。また、データ記録にはリード・ソロモン符号等を使うことでエラー訂正を行い、ビットレベルの点欠陥は事実上無視できる。記録密度向上によってS/N比は低下する一方なのでエラー訂正技術は今日のハードディスクドライブにとって不可欠な技術である。

実際に欠陥セクタであるかどうかは書き込み時には検出できず、ベリファイを含む読み取り時にしか検出できない。通常のOSではハードディスクドライブの信頼性は十分なものと見なしており、またパフォーマンスの低下を招くため書き込み直後のベリファイ動作はデフォルトでオンになっていないのが通常である。物理フォーマット後あるいは書き込みの後に、前述のエラー訂正によっても回復不能なセクタのビット列変化が起きれば、それは欠陥セクタであり、読み取り動作時に直ちに検出される。該当セクタがOSによって使用中である場合、データの損失を招く。実際には、一定基準以上のエラー訂正が発生したセクタは、ドライブのファームウェアによって再書き込みされるか、あるいは事前に予備セクタに代替処理され、データ損失を防いでいる。

もし利用経過によって予備領域が枯渇し、あるいはOSによって使用中の欠陥セクタが発生した場合には、アクセスするとエラーが発生し、システムまたはデータの損失が生じる。元より、OSのファイルシステムによって欠陥クラスタを回避する機能は備わっており、論理フォーマットによってスーパービットマップなどで「蓋をする」処理が行われる。古い時代のハードディスクは前述の予備代替処理機能そのものを備えておらず、欠陥セクタを取り除いた領域がユーザー領域となるため、リストの長短がハードディスクドライブのクオリティであり、また使用中にこのリストがどれだけ増えるかが、管理者の頭痛の種であった。今日では一定基準以上のエラー訂正が発生したセクタやデータ損失前に事前に予備セクタに代替処理されたセクタの数をS.M.A.R.Tで検出が可能であり、その様なドライブは要注意ドライブとして事前に新しい製品に交換される事が行われている。

当初、ハードディスクドライブのセクタサイズは1セクタあたり512バイトであったが、2023年現在ではセクタサイズが4,096バイト(これまでの8倍)となっているハードディスクドライブが出回っている [11] 。4096バイトのセクタを採用したハードディスクドライブは2009年終わりごろから「Advanced Format Technology」(AFT)として登場した[12]。Windows Vista以降のオペレーティングシステムではそのまま利用可能であるが、Windows 2000/XPでは、512バイト以外のセクタサイズのHDDではパフォーマンスを引き出せないため、ベンダー提供のツールもしくはジャンパピンなどの再設定が必要である[12]。

AFTを採用したハードディスクドライブは、512nセクタを採用したハードディスクドライブと4Knセクタを採用したハードディスクドライブの中間的な位置といえる。AFTを採用したハードディスクドライブは4096バイトのセクタを持っているが、システム毎に自身の物理セクタサイズが512バイトのドライブだと誤魔化して情報の読み込み/書き込みを行う。4Knセクタを採用したハードディスクドライブを、4Knセクタのハードディスクドライブに対応しないOSのコンピュータに接続すると正常に動作しない。AFTドライブはこれらの中間的な位置付けとなる為、OSバージョンに関係なく使用することができる。

近年、ハードディスクドライブでは512バイトセクタから4096バイトセクタに移行する流れになっている。これはプラッタ当たりの容量、即ち記録密度を向上させるためである。ハードディスクのセクタはデータ領域に加えてセクタとセクタの間隔を保つためのセクタギャップとアドレス情報、エラー訂正符号が含まれたECC領域などで構成されている[13][14]。512バイトセクタでは4096バイトの保存に対してセクタギャップやECCなどで8個の領域が必要となるが、4096バイトセクタの場合はセクタごとに用意されるこれらの領域を1つにまとめることで容量効率を向上させている[12][13]。

512nや4Knに使われるnはネイティブを意味し、例えば4Knセクタの場合、完全なる4096バイトのセクタを持つドライブということになり、512バイトセクタとしての動作を一切保証しない。

論理フォーマットにおいて、MBR形式ではいわゆる容量の壁により2TB以上のドライブを正常に処理・認識できないため、GPT形式でフォーマットする必要がある。

容量の壁

[編集]ハードディスクの容量は常に拡大し続けている一方、古いファイルフォーマットやOS、BIOS等が対応できる容量には上限が存在し、これが通常「壁」と称される。主なものとしては、512MB、540MB、1GB、2GB(FAT16の最大値、パーティション毎)、4GB、8GB(BIOSの制限)、32GB(一部のAWARD BIOSの問題)、64GB(Windows 98のFdiskの問題。修正プログラムがある)、128GB、137GB(Big Driveに対応していない場合の制限値)、2TB(FAT32の最大値、パーティション毎 およびMBR方式のパーティションテーブルのセクタサイズ512バイトでの最大値)などがある。古いBIOSによる制限の場合には、BIOSをアップデートすることで解決する場合もあるが、メーカー製パソコンではアップデートができない場合が多い(どこのメーカーのBIOSを使っているのか公開しないことが多いため。普通はAward、American Megatrendsのいずれかなのだがそれさえも非公開の場合も多い)。

理論上は、128PB(Big Driveの最大値)などにも壁が存在し、今後も順調に容量の増加が続いた場合、その容量に到達した時点で問題になることになる。

ドライブによっては、ジャンパピンの設定等でHDDの認識可能容量を下げられるものもある。

サイズ

[編集]この記事の正確性に疑問が呈されています。 |

左から5.25インチ、3.5インチ、2.5インチ、PCMCIA-HDD

ドライブ底面の大きさ

[編集]

中央は14インチディスク 右下5インチディスク 左下3.5インチディスク

底面の大きさにはいくつかの標準があり、それぞれで一般的なプラッタの直径をもとに名前がつけられている。HDDの物理的なサイズという場合、これを指すことが多い。

現在、市場に出回るHDDの大半が3.5インチや2.5インチサイズのプラッタを採用している。過去には、コンパクトフラッシュサイズのマイクロドライブ、iVDR (Information Versatile Disk For Removable Usage) 等の小型のドライブも販売されていたが、急速に大容量・低価格化したフラッシュメモリ系のストレージに押され徐々に生産終了となった。

- 8インチ

- 大型汎用コンピュータ用途。1980年代まではパーソナルコンピュータ用途でもあった。2016年現在は生産されていない。

- 5.25インチ

- 大型汎用コンピュータ、1990年代半ばまでのパーソナルコンピュータ用途。2016年現在は生産されていない。

- 3.5インチ

- 1990年代以降、デスクトップパソコンやサーバ用途で主流となっているサイズ。インターフェースは、サーバー用途ではSCSIやSASが中心で、一般市場向け製品ではシリアルATAが中心である。駆動に必要な電圧は、モーター用が12V、データ用が5Vと電圧が別々になっている。また、NAS対応機器ではこのサイズに合わせて設計されているものが多い。回転数は最大で15,000 rpmのものがある。

- 2.5インチ

- ノートパソコン用の主流。3.5インチに比べ容量あたりの価格は高い傾向があるものの、小型の製品に適している。省スペース型のデスクトップパソコン、カーナビ、HDDレコーダー、ゲーム機などでも利用されている。また、サーバー向けの製品もあり、消費電力を抑えることを重視しているデータセンターなどで用いられている。回転数は一般的向けには5400 rpmないし7,200 rpmで、サーバー向けやハイエンドデスクトップ向けに10,000 rpm以上の物もある。カーナビ向けにはさらに高耐衝撃、高耐振動性、そして耐高温性にすぐれたモデルも存在する。駆動に必要な電圧は、モーター用とデータ用で5 V共用であり、外付タイプの製品ではUSBバスパワー対応の製品が多い。

- 2022年現在、生産・販売こそ継続しているものの、新製品の開発はどのメーカーも手を出していない状態にある。

- 1.8インチ

- 大部分の小型軽量タイプのノートパソコン用、iPod(現 iPod Classicシリーズ)に代表される携帯型音楽プレーヤ、携帯型ビデオプレーヤ用。ハードディスクPCカードのモバイルディスクという単体商品もあった。1.89インチと扱われる場合もある。ノートパソコン用としては2.5インチと接続コネクタ形状が同じ日立GSTタイプとPCカード型(ただしモバイルディスクとは異なりPCカードスロットには対応していない)の東芝タイプがある。東芝タイプには、特殊な50ピンコネクタを持つパラレルATAタイプと、SATAマイクロコネクタを持つタイプがある。また、携帯音楽プレーヤーなどの組み込み向けにフィルム線を直接接続するZIF(英語版)コネクタタイプとLIF(英語版)コネクタタイプ(いずれもパラレルATA)が存在する。このタイプは東芝が最後まで生産を続けていたが、2011年1月発表の製品を最後に生産は終了された。

- 1.3インチ

- HP製キティホークなどの例があったが、基本的に採用例の少ないサイズ。2008年時点でサムスン電子のみ生産していたが、フラッシュメモリに押されて生産中止となった。

- 1インチ

- 単体ではマイクロドライブと呼ばれる商標のものが一般的に知られている。高性能デジタルカメラや小型携帯型音楽プレーヤー、PDAにも採用された。フラッシュメモリとの競合で、2008年頃にはほぼ完全に廃れている。

- 0.85インチ

- 東芝が2003年に開発した[15]。同社製デジタルビデオカメラや、au向け携帯電話 MUSIC-HDD W41Tにも搭載されている。内部のプラッタは0.85インチ=21.6mmで、これは五円硬貨とほぼ同じサイズ。2007年以降から同サイズでの新製品が発表されていない。

ドライブの厚さ

[編集]- フルハイト

- 5.25インチSCSI-2 HDD(例 DEC社 DSP 5200S[16][17] では、磁気ヘッド21個、容量は2GB、消費電力は28W(最大)、平均シークタイム 12.9ms、電源投入時にスピンアップするか、ソフトウェアによるスピンアップ開始制御とするかをジャンパで選択可能)。

- ハーフハイト

- 41.3mm。2000年以前の高性能3.5インチSCSI HDDに用いられた厚さで、プラッタ5枚以上・磁気ヘッド10個以上の構成となっていた。その後の記憶密度の向上により、これほどのプラッタを内蔵する必要は無くなった。

- 1インチハイト

- 25.4 - 26mm。現在では標準的な3.5インチ型HDDの厚さ。プラッタは1 - 3枚。大容量製品には4 - 5枚もある。

- 19mm (17mm)

- 3/4インチ。2.5インチ型HDDの初期に存在した厚さ。2.5インチIDE/ATAインターフェースの物では、EIDEよりも前の時代の頃まで。一部3.5インチにも採用され、PlayStation 2(SCPH-30000,50000系)用内蔵HDDに採用された。近年はSCSIやSASインターフェースでサーバー向け2.5インチHDDが登場し、主にこの厚さが採用されている。

- 15mm

- 2.5インチ型の大容量タイプ。プラッタは4枚で、現在の最大容量は2TB。

- 12.5mm (12.7mm)

- 1/2インチ。2.5インチ型HDDの初期に存在した。各社で微妙に厚さが異なっているため、中古で購入する場合は注意が必要である。プラッタは3枚。富士通が大容量タイプの2.5インチ型を復活させている。3.5インチ型と同レベルの容量をもちながら省電力・静音性に優れており、大型のノート・パソコンやハードディスク・ビデオ・レコーダなどで再流通している。

- 9.5mm

- 3/8インチ。現在では標準的な2.5インチ型HDDの厚さ。プラッタは1 - 3枚。以前は2枚が最大だったが、2008年3月4日サムスン電子がプラッタ3枚を製品化した。HGSTのTravelstarシリーズには、容量1.5TBのHDDにこの厚さのものが存在する。

- 8.45mm

- 1/3インチ。ごく一時期の東芝製2.5インチ型HDDのみ。プラッタは1枚。1.8インチ幅HDDが開発されるまでは、主に東芝製サブノートPC(初期のLibrettoやDynaBookSS等)で採用されていた。

- 7mm

- 薄型ノートPC (Ultrabook) 向けの2.5インチ型HDD。2013年7月、Western Digitalがプラッタ2枚で容量1TBのHDDを製品化した。

- 6.35mm

- 1/4インチ。ごく一時期の東芝製2.5インチ型HDDのみ。プラッタは1枚。

なお、東芝製1.8インチHDDは特殊形状で、厚さが8mm(型番末尾GAHまたはGSG)と5mm(同GALまたはGSL)のものがある。

外付けタイプ

[編集]

(バッファロー製)

ハードディスクドライブはコンピュータの筐体に内蔵されるのみでなく、外部補助記憶装置としても利用されている。外付けハードディスクドライブはハードディスクドライブ本体を更に金属や樹脂の筐体に入れ、変換回路により端子を変換し、ケーブルによってコンピュータに接続出来る様にした物である。中には内蔵ハードディスクドライブを外付けハードディスクドライブとして利用出来るようにするハードディスクケースという専用のケースもある。これは低価格だが取り付けの手間がかかる内蔵ハードディスクドライブの利点と、手軽に使用出来るが高価な外付けハードディスクドライブの両方の利点を生かし、ハードディスクドライブを低価格で入手し、手軽に扱えるようになるものである。また、このタイプのハードディスクケースを応用して、内蔵ハードディスクドライブを交換する時に、一旦このケースに新しいハードディスクドライブを取り付けて、元の内蔵ハードディスクドライブの内容を全てコピーをした後で、再び分解して取り出し、コンピュータの内蔵ハードディスクドライブと取り替える事で、再インストールなどの手間をかけずに、ハードディスクドライブを交換するのに用いられることもある。

接続にはSCSI、USB、IEEE 1394、ファイバーチャネル、eSATA、イーサネットなどが用いられる。ATA/ATAPIは存在しないが、これはコンピュータ内部での補助記憶装置の接続に特化して開発されており、コンピュータ筐体外部まで配線を曳き回すことへのノイズ対策が講じられておらず、よってケーブル長も46cmまでの制限があることによるものである。

MacintoshはFireWireまたはSCSIで、他のMacintoshと接続することで、外付けハードディスクドライブとして利用できる(接続先から起動も可能)。その他にも、コンピュータと直接接続することによって、外付けハードディスクドライブと同様に使用できるハードディスクドライブを搭載したデジタルオーディオプレーヤー(iPodなど)やモバイルコンピュータなどもある。

なお、主に企業で使用されるディスク装置は、RAID、ホットスペア、ホットスワップ、各種の複製機能などを備え、内蔵するハードディスクドライブやコントローラ・ケーブル・電源ユニットなど各部品の冗長化による可用性の向上、ディスクアレイのストライピングやキャッシュなどによる性能の向上、各種の複製機能による運用性の向上(ブロック単位の差分の世代管理による高速な多数の複製、複製先からのバックアップ取得、災害対策用の遠隔地複製など)、更には障害時の自動通知機能などを搭載した、大規模・高価なものも使用されている。また、SANやNAS、さらには仮想化機能により異なるメーカーの複数のディスク装置を統合して使用するなど、各種のストレージ統合も行われている。

リムーバブル・ハードディスク

[編集]ディスクを取り外し可能なハードディスクのこと。あるいはハードディスクドライブそのものをカートリッジに格納して可搬性を向上したもの。かつてリムーバブル・ハードディスクは前者のみが存在した。初期の例では1962年のIBM 1311があり、洗濯機のような筐体に約4.5kgのディスク・パックをマウントすることができた。

リムーバブルメディアにはフロッピー系(フロッピーディスク、Bernoulliディスク、Zipなど)、テープ系(DDS、LTOなど)、光磁気ディスク系(MO、MDなど)、ハードディスク系など、様々な技術を用いた数多くの製品が発売されて来たが、その内のハードディスク系のものの総称として、一般的にリムーバブル・ハードディスクと呼ぶ。ハードディスクドライブのディスク部のみをカートリッジに入れ、ヘッドや駆動部からなるドライブ本体から構成されており、フロッピーディスクやMOのように使うことが出来る。

他のリムーバブルメディアと比較してハードディスク系は、大容量(フロッピー系、光磁気ディスクよりも)、読み書き速度が高速(フロッピー系、テープドライブ系、光磁気ディスクよりも)、低価格(米国においては光磁気ディスクよりも)という点で優れており、さらにハードディスクドライブの技術がそのまま転用出来るため、新技術の導入も早かった。

1990年代前半までは、米国を中心に広く使われていたリムーバブルメディアであったが、構造上、埃や衝撃に弱いという欠点があり、Zipやスーパーディスク、USBメモリに取って代わられた。

5インチ、3.5インチのディスクで、様々な容量の製品が発売されていて、代表的なものにSyQuestのSQ327、EZ135、EzFlyer, SparQ、SyJetや、アイオメガのJaz、Peerless、CASTLEWOOD社のORBなどがあった。一時はSyQuestやNomai社を中心に、PDC (Power Disk Cartridge) というメディアの統一規格策定の動きもあったが、普及する前にリムーバブル・ハードディスク自体の人気が下火になり、消失した。アイオメガから2.5インチというMDほどの大きさのREVが、アイ・オー・データ機器や日立マクセルからiVDR(日立マクセルではiVという商品名を付けている)などが発売されている。

リムーバブル・ハードディスクには2種類あり、ディスクのみをカートリッジに格納したものは基本的に駆動部がないなど、耐久性に優れるが大容量化にはドライブの買い替えが必要である。ハードディスクドライブそのものをカートリッジに格納したものは駆動部などが組み込まれているため耐衝撃性は前者に比べて低い。一方で読み書き部がカートリッジに収められているので、大容量化する際は大容量のカートリッジを購入するだけで済むため気軽に使い続けられる。

- 代表的な製品

リムーバブル・ハードディスクドライブケース

[編集]一方で、内蔵ハードディスクドライブを専用のトレイやカートリッジに固定し、そのトレイをリムーバブル・ハードディスクドライブケース(リムーバブル・ケースと略される場合が多い。名称が長いため本項でも略語を用いる)と呼ばれる筐体に格納することで疑似的なリムーバブル・ハードディスクにしてしまう製品がある。これは前述のハードディスクドライブケースと内蔵ハードディスクドライブを用いた疑似外付けハードディスクドライブの利点に加え、取り外しが可能である点を活かして可搬性の向上と、ハードディスクドライブの入れ替えを容易にし、なおかつ省スペース、ケーブル類が少しで済む(単なる外付けドライブの増設ではインターフェースケーブルや電源コードだらけになる)という特徴をもつ。

前述のカートリッジタイプでは、ドライブの生産中止などによりメディアが使えなくなる場合があった。また、互換性のある上位機種が少ないため、メディア容量を増やしたい時は、ドライブとメディア全て他のものに買い換えねばならない場合が多かった。それに対してリムーバブル・ケースでは、ケースが手に入らなくなっても、他社のケースに中身のディスク・ドライブを入れ替えれば続けて使える。また逆に、手持ちのケースの中身のディスク・ドライブを変えるだけで、容量の増加が簡単に行えるという長所がある。

1998年 - 2000年以前では、リムーバブル・ハードディスクというと、ディスクのみをカートリッジに格納したリムーバブルメディアの製品を指していた。しかし、それらの製品群は、1998年 - 2000年ごろには他メディアに押されて販売中止、終息製品が続出した。このころに登場したこのリムーバブル・ケースは発的に普及し、今日でも広く使われている。このため、リムーバブル・ハードディスクはこのリムーバブル・ケースを指すことが多くなった。

なお、後述の「ハードディスクドライブそのものをカートリッジにした物」タイプの製品で、メーカー独自のノートパソコン専用ハードディスクパックを外付けSCSIリムーバブル・ハードディスクや内蔵IDEリムーバブル・ハードディスクとして利用できるアダプターが発売されたこともあった(例として98NOTE用内蔵ハードディスクパックをリムーバブルドライブとして利用する周辺機器など)。

2007年現在、1Uサイズからブレードサーバまで、SAS 2.5インチハードディスクドライブ用のリムーバブル・ハードディスクドライブケースを標準装備したサーバ機器が多数発売されている。SASではホットスワップ動作が規定されているので、稼動中の装置から容易にハードディスクドライブを取り出して交換する事ができる。

一部の製品は、ソフト的にパラレルATA接続でのホットスワップが可能な物があった。ただし動作の安定性・確実性には難があり、さほど一般化することはなかった。

- 代表的な製品

- REX-Dockシリーズ(ラトックシステム株式会社)

ハードディスクドライブそのものをカートリッジにした物

[編集]SCSIではSCAコネクタを採用した物で、ハードディスクドライブそのものをスロットに押し込んで使うシャーシがある(これは薄型筐体でよく使われた)。汎用リムーバブル・ケースに比べて、カートリッジ化するための部品装着の手間が不要になる、ハードディスクドライブがシャーシに接触するので放熱効率が良い、実装密度を高くすることができるなどのメリットがある。デメリットとしてSCAコネクタを搭載したハードディスクドライブ自体が製造数の関係で安価ではない、大容量ドライブの入手性に難があるなどがあげられる。

2.5インチハードディスクドライブはパラレルATAでも、40ピンATAのピンピッチを狭くしただけでなく、電源の4ピン分を含めた44ピンATAに、マスター/スレーブ設定ピンなどを含む50ピンATAとしてコネクタ位置が統一されている。コネクタの抜き差しも弱い力で済んだことから、ノートパソコンではハードディスクドライブそのものをスロットに押し込んで使う筐体も有った。安いベアドライブを簡単に入替えられ評判が良かったが、ノートパソコンの場合、ドライブを抜き差しする開口部を作ることすら厳しいこと、ドライブの高さが8mm/9mm/12mmと異なる高さの製品があったことから、実例は多くは無い(日立 FLORA、東芝DynaBook・ポーテジェ・Libretto、IBM ThinkPadなどの一部のモデルが本体を分解しなくてもアクセス出来るスロットを備えた)。

3.5インチIDEハードディスクドライブがシリアルATA化した際に、コネクタの位置が厳密に規定されたこと、コネクタ自体がこじらなくても抜き差しできる様になったことから、従来SCAコネクタハードディスクドライブが採用されていた市場・分野にシリアルATAハードディスクドライブが進出している。SCAコネクタハードディスクドライブの欠点であった、容量の問題、価格の問題も解決しており、コンシューマー向けの5インチベイに搭載するリムーバブルシャーシから、大規模ストレージまで幅広く使われる様になった。シリアルATAコネクタを搭載した高信頼性ハードディスクドライブも登場している。

同様に2.5インチSATAドライブを搭載したノートパソコンもセキュリティの観点から、ハードディスクを取り外して完全消去後に処分する事が一般的になり、市販のノートパソコンはハードディスクユニットが内部の開口部からカートリッジ状に取り出せる様になっている物もある。本体を分解せずとも簡単にハードディスクを交換したり廃棄することができる。

- 代表的な製品(殆どの製品がRAIDである)

- EMCディスクアレイシステム/シャーシ

- Drobo ディスクアレイシャーシ

- Century 楽ラックシリーズ

- アライドテレシス RAIDドライブ4Bay

- Apple MacBook/MacBook Pro,Mac Pro

- ヒューレットパッカード・ブレードCPUコンテナ

リムーバブル・ケースとカートリッジ・タイプの比較

[編集]リムーバブル・ハードディスクの実装方式には2種類がある。

| リムーバブル・ケース | カートリッジ・タイプ | |

|---|---|---|

| 接続の手間 | ねじ止め、多数のケーブルの接続が必要 | SCSIなどのケーブルのみ(内蔵タイプは除く) |

| 扱い易さ | ディスク着脱の度に再起動が必要で煩雑(一部製品とIDE接続以外は再起動が不要) | メディアの交換がフロッピーディスクと同様に行えて簡単 |

| 耐衝撃性 | ハードディスクドライブと同様に弱い | 他のメディアよりは弱いが、持ち運びが前提の規格なので考慮はされている。RDXの場合は1m落下に耐える設計 |

| ディスク・サイズ | ハードディスクドライブと同じか大きめ(トレイを着けたままでは大きくなる) | MOやMDより少し大きめ |

| ディスク重量 | 読み取り装置や電源ユニットなども内蔵されるため重い | ディスクのみで構成されるため軽い(規格によっては他の部品も含まれる)。ただし他のメディアよりは重い |

| 記憶容量 | 内蔵するハードディスクドライブによる (2GB - 1TB (1,024GB)) | 使用する製品による。REVの場合35GB/70GB、iVDRの場合は30/40/80/160GB、RDXの場合は160/320/500/640/750GBと1TB |

| アクセス速度 | ディスクによる(5,400rpm - 7,200rpm前後) | 製品による。REV/iVDRの場合4,200rpm |

| 耐故障性 | ディスクによる。また、冷却ファン電源とHDD電源を共用している場合がほとんどで、冷却ファンの故障によるノイズがHDDの動作不安定、故障を招くことがある | 機械的要素が本体装置にあり本体装置に依存する |

問題点

[編集]この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

品質

[編集]ハードディスクドライブは、その製造過程において高度なクリーンルームや良質の磁性体を必要とし、ドライブの品質は潤滑剤、制御基板等の品質に左右される。これらの事柄が要因となってドライブのロット不良を起こす場合がある。

高密度記録を実現するために、ディスク回転時のプラッタの保護膜表面と磁気ヘッド端部との距離、ヘッド浮上量は2009年6月現在、2 nm程であり、タバコの煙の粒子より狭いため、ハードディスクドライブ内部は半導体製造工場のクリーンルーム並みの無塵度が求められる。

製品寿命

[編集]ハードディスクドライブの寿命はS.M.A.R.T.で計られ、MTBF(平均故障間隔)やMTTR(平均修復時間)として推測される。一般に温度が高いほど寿命は短くなると思われているが、Googleが自社のサーバ群の故障発生率の統計から発表したデータ[18]では、極端な高温ではない限り温度と故障率との関連性は認められていない(ただし、これは室温の管理されたサーバルームでの話であり、ノートPCなどでは容易に高温に達する場合もある)。むしろ、低温による故障率との関連性が指摘されている。前述の通り高温による故障発生率は以前より指摘されていた経緯があるが、実際には38度を下回る温度はむしろHDDの故障率を上げる傾向にある。例えば、一般にHDD温度50度は好ましくないと言われるが、HDD温度が30度の場合同程度の故障発生率となっている[19]。

また、個人向け[20]と企業のサーバ用途向け[21]では設計時における耐久性に格差が存在し、個人向けは一日8時間使用で3年から5年・サーバ用途向けは24時間稼動で3年から5年を目安にHDD製造メーカーでは保証期間が設定されているが、実際の製品寿命を保証する物ではない。

ハードディスクドライブの寿命は前述したように正確な予測が困難であるため、定期的なバックアップの重要性は昔から絶えず言われ続けている。一般ユーザーレベルでのバックアップ先としては、CD-RやDVD-RやBD-Rなどの光メディアへの保存か、場合によっては容量などの面からバックアップ専用外付けHDDへの保存が一般化している。また、サーバ用途で一般的に使われているHDDを使ったRAID構成は、この問題に対する一つの回答であり、個人向けや家庭向けのRAID構成HDDが発売されている。ノートPCなどRAIDが困難な場合でも、ソフトウェアによるミラーリングも可能である。

同一設計のドライブの製造期間は短い物で3か月、長い物で1年程度である。日本における家電製品等では補修用性能部品の保持期間を通商産業省の行政指導あるいは自主基準により定めているが、コンピュータを含む通信機器メーカーはその対象ではなかった。このため、パソコンメーカーなどでは修理部品の確保が難しい場合が多く、修理作業自体にかかる手間やドライブの価格低下が激しい事情も合わせて、故障した製品の代替の製品と交換することで対応する例も珍しくない。故障したドライブに記録されたデータの取り出しを行う専門業者も存在するが、かなり割高の代金となることが多い。

ハードディスクドライブの寿命を延ばす方法は色々いわれている。例えばディスクが回転を続けていると発熱し劣化を促進するため、冷却などによって温度を下げることが好ましいとされているが、方式によっては取った手段が逆効果になる場合もある。また、3.5インチタイプに多い電源断時にヘッドがディスク上で停止する製品は、起動と停止を繰り返すとヘッドの磨耗や微粒子による悪影響が生じやすく、PCの起動中はHDDの電源を切らない設定がよいとされるが、デスクトップPCなど放熱に余裕のある装置に装着されている場合が多い上、電源断時にヘッドがディスク外の所定の位置で停止する(ヘッドの待避機能)製品がほとんどであるため[22]、起動と停止を繰り返してもさほど悪影響はないともいわれる[要出典]。一説によれば、停止時にヘッドがディスクと接触しないように設計されたHDD(ランプロード方式)でもヘッダが退避場所からプラッタに移動するロード、ヘッダが退避場所に戻るアンロード時にも微妙にプラッタと摩擦しているとされ、これによって発生する微粒子がハードディスク内を汚染し、故障リスクを上昇させるという。最外周のロードアンロード領域にデータ領域は存在しないが、仮にヘッドのロードアンロード時に摩擦が発生するのだとしたら、頻繁に電源をつけたり消したりすることは間接的にHDDの寿命を縮めていることになる。通常、微妙に摩擦したとしてもプラッタ上に塗布処理されたライナーによってプラッタは保護されるが、これが経年劣化したり、意図しない電源断時に想定外に摩擦して著しく寿命を縮めるほか、不良セクタを誘発させる原因にもなりうるであろう。近年でも停止時にヘッドがプラッタの内側に退避するCSS方式を採用したHDDが見られるが、このようなHDDの場合、電源が供給されなくなるとプラッタはこれ以上加速はされないが、慣性の法則により完全に停止するまで回り続ける。この間、プラッタとヘッドは摩擦され続けることになり、HDDの寿命を縮める要因になる。これらを抑えるために、メーカーはCSS領域に特殊な加工を施している。

衝撃

[編集]ヘッドの大きさをジャンボジェットにたとえると、僅か1mmのところを飛行するというように例えられるように、ハードディスクドライブは転倒、落下等の強い衝撃を受けた場合、ヘッドが円盤面に衝突(これを一般的にヘッドクラッシュと呼称する)して円盤に傷が付いたり、モーター内のベアリングが変形したりしてデータの読み書きが不能となる場合がある。特に動作中の落下で故障しやすいため、携帯用途で使用されるハードディスクドライブを内蔵した製品を扱う場合は強い衝撃を与えないように注意を払う必要がある。また、希に落下したあとでも正常に動作する場合、そこでできた傷がごみとなり、それがハードディスクドライブ全体に行き渡って破損する場合もある。特に1980年代ごろまでの開発初期のハードドライブは脆弱であり、動作中の移動は禁忌であり、使用中に地震が起きただけでも破損することもあった。耐衝撃性は年々改善され、2000年代までには、揺れる電車や自動車内でも問題なく作動するようになっている(ただし破損する危険性がないわけではなく、2010年代に入ってからは、このような用途向けにはSSDが使われるようになっている)。

輸送時などの衝撃による破損、あるいはヘッド面とプラッタ面との「張り付き」を防ぐため、ヘッドをディスクの安全な領域へリトラクト(retract、収納退避)させることが重要になる。例えばNEC PC-9800シリーズなどの場合、電源を切る前にSTOPキーを押して手動リトラクトする習慣を身につけることが、ユーザーにとって一種の必修事項となっていた[22]。その後、電源を切った際にハードディスクドライブが自動的にリトラクト動作をするオートリトラクト機能を備えることが一般的となった。更にこれを発展させ、加速度センサーを内蔵し、自由落下を検出すると電源を切らずともオートリトラクトして破損を予防する機能が一般的となっている。PowerBookなど一部のノートパソコンではディスク外部に加速度センサーを設け、同様の機能を実現した。ただし常に揺れる電車内などでは、頻繁にリトラクトが行われてしまい、書き込み速度が異常に低下するという問題もある。これらの発展によりハードディスクドライブの用途は大きく広がり、2006年には東芝製の携帯電話「W41T」が0.85インチのハードディスクドライブを搭載した。しかしフラッシュメモリに比較すると、「消費電力が多い」、「小容量ではコスト高になる(2000年代後半以降のフラッシュメモリの価格下落が著しく、1インチ以下のクラスではコストが逆転した)」、「厚みがかさばる」という難点もあり、この機種以降、ハードディスクドライブを搭載した携帯電話は製品化されていない。

制御基板

[編集]ハードディスク本体内部もさることながら、その制御基板の部品が焼損することなどで故障する例も多い。同一製品でも製造ロットごとに基板の部品構成が異なる例が多く、その場合はその基板を移植しても動作しないことが多いことや、メーカー側も基板交換の対応は行っていないことから、個人レベルでの対応は困難とされる。しかし、まれに同時期に同国で、同モデルとして製造されたHDDの基板に取り付けられた、HDDコントローラの制御プログラムがインプットされたEEPROMを交換することによって動作させる一例もある。

データ漏洩

[編集]この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

コンピュータの処分時に、ハードディスクドライブに適切な消去作業を行なわないと中身のデータを部外者に盗みとられてしまう危険がある。適切な消去作業とは内部情報を完全に物理的に消去することである。

論理的消去

[編集]操作者がファイルの削除操作を行ってもOSは通常はインデックス部に削除情報を書き込むだけで、記録情報の本体であるデータ部はディスク内にそのまま残され、「ゴミ箱」を空にしても一般的なファイル復元ソフトによって復元される可能性がある[注釈 17]。また、通常のフォーマット(論理フォーマット)もデータ部をクリアすることはしないため、復元される可能性がある。

上書き

[編集]残存データを完全に消去するには、ハードディスク全体を他のデータで上書きする必要がある。上書き回数に関しアメリカ国防総省は2001年まで3回の上書き処理を規定していたが、ハードディスクの高容量化に伴い2006年以降は1回と規定している。

データ消去ソフト

[編集]一般的な使用においては、売却・廃棄をする際はデータ消去ソフト等で完全消去するのが望ましい。ハードディスクドライブ自体が故障してデータ消去できない場合でも、故障箇所によっては修理によってデータ漏洩する危険がある。また、火災や電子レンジなどで外見上破壊されていても、特殊な復旧機材を所有する業者に依頼すれば高額ながらもデータ復旧は可能である。過去にコロンビア号空中分解事故においてスペースシャトルコロンビア号に搭載されていたハードディスクのデータを、NASAがアメリカのデータ復旧業者 (Kroll Ontrack Inc.) に依頼し、中身のデータをほぼ復旧したという事例がある[23]。

物理的破壊

[編集]中途半端に物理的破壊されたハードディスクからデータを復活させることは可能な場合もある[24]。たとえば、ドリルで穴を開けてプラッタを破壊したとしても、プラッタの残骸を最先端の残留磁気探索装置を用いて解析することにより、わずかな部分でも1ビットずつ手作業でデータを復活させていくことも出来る。ハードディスク・メーカーのシーゲイト・テクノロジーはそのような手法を保有していると公表している。

数1000ガウス以上の磁気をハードディスクに照射し、媒体ごと消磁する手法もあるが比較的高価である[25]。

また、磁気を利用している点を生かして強力な磁場を発生させて、読み取り不可能な状態まで破壊する専用器具も出てきている。

暗号化

[編集]データを暗号化しておけば、たとえ物理的にデータを読み出されても暗号が解けない限りは情報の機密は守られ、紛失や盗難時にも有効である。

今後の見通し

[編集]

2009年現在も年率40%で記録密度が向上しており[26]、今後もデータ保存コストの低廉化に大きく貢献し続ける見込み。熱揺らぎの問題を解決するため、高Ku(垂直磁気異方性)を有する磁気記録材料の研究開発が進められている。また、記録1ビットずつパターニングすることで隣接ビットの影響を抑えるビット・パターンド媒体の研究も行われている。これらの媒体は、熱揺らぎに強い反面、従来の磁気ヘッドでは記録困難となるため、記録することが容易でない。そのため、これらの高Ku媒体への記録手法として、近接場光などによる熱アシスト磁気記録やマイクロ波アシスト磁気記録等の研究も進められている。

東芝デバイス&ストレージは、マイクロ波アシスト磁気記録方式(MAMR)を用いて、HDD記録面の多層化実験に成功した。簡単に言えば、ヘッド先端から発される電磁波の周波数、即ちエネルギーを多段階に使い分けることによって特定の層へのアクセスを可能とした。単純計算すれば、記録面がそれぞれ二倍となれば総容量も二倍になるだろうと推測される。

2010年まで毎年右肩上がりの成長を続けてきたHDD市場だが、2011年には東日本大震災とタイ洪水による被害でマイナス成長となった。また、供給不足からHDDの値段も最大で3倍に達するなど価格も高騰した。2012年には工場が再稼働し生産は復調した[27]。

現在、各社では熱アシスト磁気記録やマイクロ波アシスト磁気記録などの記録方式だけでなく、セクタギャップやトラックギャップを微細化させるなどの構造を見直すことによって容量向上を目指している。

符号位置

[編集]| 記号 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 名称 |

|---|---|---|---|---|

| 🖴 | U+1F5B4 |

- |

🖴🖴 |

HARD DISK |

類似用途の記憶装置

[編集]- RAMディスク

- RAMディスクは、コンピュータ上に搭載されたRAMの一部を、デバイスドライバ等によりHDDのように使用するものであり、古くパソコンではCP/MやMS-DOSの頃から利用されている。また、汎用ハードディスクドライブ等のディスクドライブと同様に操作出来るメモリディスク装置(電子ディスク装置)が汎用機(メインフレーム)用として1980年代から使用されているが、半導体メモリの価格低下に伴い一般向けにも登場し、普及して来ている。

- ハイブリッドHDD

- 不揮発性のフラッシュメモリとHDDを1つに組み合わせたハイブリッドHDDがある。これにより低消費電力で読み書き速度性能と耐衝撃性も向上したとされるが、高価なため流通量は少ない。

- Flash SSD

- Flash SSDは、RAMディスクと同様にシリコン記憶素子を使用した記憶装置であるが、RAMとは違い不揮発性のフラッシュメモリを使用した単独の記憶装置であり、PC用(特にネットブックやノートパソコン向け)やサーバ機での使用が進んでいる。

主な製造企業

[編集]シェア

[編集]2011年に大型合併などの業界再編が進み[28][29]、Western Digital、Seagate Technology、東芝の3社でほぼ全てのシェアを占める。2012年のシェアはWestern Digitalが44.5%、Seagate Technologyが41.8%、東芝が13.7%となっている[27]。

主な製造企業

[編集]- シーゲイト・テクノロジー (Seagate Technology)

- 最大手のHDD専業メーカーで、3.5インチ型を主力とする。2005年暮れに当時の有力メーカーマックストア(Maxtor、3.5インチ型のサーバ向け・デスクトップ向け共に3位)を19億ドルで買収、両社合わせると2005年はデスクトップ向け3.5インチ型で40%超、サーバ向け3.5インチ型では66%を占めた。2003年からはモバイル向け2.5インチにも再参入し、総合HDDメーカに返り咲いている。さらに2011年12月19日にサムスン電子のHDD事業を買収した。

- ウェスタン・デジタル (Western Digital)

- デスクトップ向け3.5インチ型及びモバイル向け2.5インチ型を扱うメーカー。過去にはサーバ向け (SCSI) の製品ラインナップもあった。同社はATAコントローラーの開発メーカーであり、2014年でもシリアルATAでは唯一10,000回転のHDDとしてRaptor(ラプター)シリーズを販売している。また、逆に回転数を低く設定し、読み書きの性能よりも省電力をアピールした低価格製品も販売している。2005年はデスクトップ向け3.5インチ型で旧Maxtorを抜いてシェア2位(約20%)に浮上した。2011年3月7日には日立製作所から日立GSTの全株式を買収することで合意し、2012年3月8日に買収完了、日立GSTを完全子会社にし、HGSTに社名を変更した。WDとHGSTの2ブランド体制でHDDの製造・販売を行う。東芝に試験設備の一部を譲渡し東芝のタイの子会社を取得。

- HGST

- 2003年1月に日立製作所とIBMのHDD事業部門が統合して日立グローバルストレージテクノロジーとして発足した総合HDDメーカーでウェスタン・デジタルの完全子会社。日立グローバルストレージテクノロジーの発足に当たっては、経営主体は日立であったが、実質的な市場シェア等はIBMから引き継いだところが大きい。モバイル向け2.5インチ型ではトップシェアを維持しているが、2003年の統合当時 (61%) に比較して25%以下まで落とした。1.8インチモデルは生産撤退を表明。赤字経営が続き、事業譲渡計画がいくつかあったが、その後自主再建を目指し、2008年には営業黒字を発表。3.5インチ型はMFPやDVRなど日本製電化製品で大きなシェアを持ち、2010年11月2日NASDAQ上場準備を行っていることを発表したが、2011年3月7日、日立製作所は日立GSTの全株式をウェスタン・デジタルに売却することで合意し、2012年3月8日に売却完了、ウェスタン・デジタルの完全子会社となり、同年5月7日にHGSTに社名を変更した。東芝に1TBプラッタの3.5インチHDDの生産設備を譲渡。2018年3月15日のウェスタン・デジタルの企業ブログにおいてHGSTブランドのドライブ製品を随時ウェスタン・デジタルブランドに移管していく方針が表明されており[30]、HGSTブランドの将来的な消滅が示唆されている。

- 東芝デバイス&ストレージ

- 東芝系のハードディスク・半導体専業メーカー。富士通のHDD部門買収まではモバイル向け専業メーカーであった。モバイル向け1.8インチモデルは各社の撤退により独占体制。モバイル向け2.5インチでも比較的上位のメーカーである。2008年以降はシェアが低下(2007年では4位)し、2009年に富士通のHDD部門を買収してサーバー向け等のシェア拡大を目指した。ヘッドやプラッタなどの基幹部品を外部からの購入に依存する。2011年に半導体事業部と一体化した当時は、NANDフラッシュメモリのストレージも扱う唯一のHDDメーカーであった。ウェスタン・デジタルから試験設備の一部を、日立GSTから1TBプラッタの3.5インチHDDの生産設備を取得しデスクトップ向け3.5インチHDDの製造に進出した。また、ウェスタン・デジタルにタイの子会社を譲渡。2012年6月、HGSTからOEM供給されたHDD(3.5インチ)の販売を開始した。2020年現在では、3.5インチHDDにおけるDTシリーズはHGST系列、MGシリーズ、MDシリーズ、MNシリーズは富士通系列のHDDである。

要素部品の製造に関係するメーカー

[編集]プラッタを製造するメーカーとしては、昭和電工、HOYA、富士電機などがある。これらのメーカーは完成品としてのドライブは製造していないが、ハードディスクメーカーに部品を供給している。完成品のHDDを製造できるメーカーでガラスプラッタを自社生産出来るのは、シーゲート、HGST、ウェスタン・デジタル(2007年コマグ社を買収)の3社で、他社はプラッタ製造メーカーおよび他のハードディスクメーカーから納入を受けている。ただし、自社生産できるメーカーも、供給安定のために自社のプラッタと併せて利用している。かつてはオハラも製造していたが撤退した。

その他、TDKが磁気ヘッド部分の製造と提供を行っている。TDKはアルプス電気より製造設備と知的財産権 (IP) の譲渡を受け、高いシェアを持つ。完成品のHDDを製造するメーカーでは、シーゲートやHGSTなどが自社生産を行っている。垂直磁気記録方式では、従来以上にヘッドとメディアの“すり合わせ”による微調整が重要になるため、自社生産は強みとなる。

また、プラッタを回転させるモーターに関しては、JVCモーター(2008年2月22日に日本ビクターが事業部を会社分割、売却)などがある。

過去に製造を行っていた主な企業

[編集]- コナー (Conner Peripherals)

- HDD等に用いられるIDEインタフェースをコンパック (Compaq) と共に開発したことでも知られる。1996年にシーゲイトに買収された。なお、Conner Technologyは、その後に設立された別企業。

- トライジェム (TriGem Computer)

- 2000年前後に3.5インチHDDの製造を行なっていた時期があった。

- クアンタム (Quantum Corporation)

- 1990年代は世界シェア2位に君臨していた有力メーカー。日本製のHDDもあった。パソコン向けにはLPSやFireballなどの、サーバ向けにはAtlasやVikingなどのブランドがあった。HDD部門が2001年にマックストアと合併され、HDD事業から撤退。一部のブランドはマックストアに承継された。ストレージ関連企業としては存続している。

- マイクロポリス (Micropolis)

- マックストア (Maxtor)

- 業界のリーダー的な地位にあった有力メーカー。シェア拡大を目指してQuantum社を買収したが、2005年にシーゲイトに買収された。ATA100の次世代としてATA133規格の策定を主導し、シーゲイト、ウェスタンデジタルやサムスン電子に採用された(日立グローバルストレージテクノロジーズ (HGST) には当初採用されなかったが、SATA規格HDD登場後に採用され、最終的にほぼ全社に渡って採用された)。

- ただしシリアルATAへの普及を目指すインテルには支持されずインテルはATA133をサポートしていなかったため、ATA133として動作させたい場合はVIAなどの他社製互換チップセットを搭載したマザーボード(もしくは拡張カード)を使う必要があった。

- IBM

- 1956年発売のRAMAC350 DiskStorageからHDDの歴史が始まったと言われる老舗メーカー。長らくHDD技術の先導役を務め、一般的なアルミニウム合金以外では、唯一実用化されたガラス製プラッタを用いたHDDを開発したことでも知られる(イメージに反し、耐衝撃性ではアルミ合金より優れていた)。2003年にHDD事業部門ごと日立製作所に売却し日立グローバルストレージテクノロジーズとなった(詳細は IBMのディスク記憶装置 を参照)。

- エプソン

- SCSIハードディスクドライブメーカーとして、日本製パソコン内蔵用にOEM提供していた。日本のパソコン市場がPC/AT互換機により一掃されてしまったことにより(パソコン向けSCSIドライブ市場の実質消滅・大容量化に追従できず)、ハードディスクドライブ事業から(後にフロッピーディスクドライブ事業からも)撤退。後に親会社の諏訪精工舎と合併しセイコーエプソンとなる。

- 日本ビクター

- 1990年前後より2.5インチHDD等小型HDDを生産していた。HDD事業撤退後もプラッタ用モーターの製造販売をJVCブランドで行っていたが、2008年に事業を会社分割し、売却された。

- パナソニック四国エレクトロニクス(旧松下寿電子工業、現パナソニック ヘルスケア)→パナソニック システムネットワークス

- 1994年から2002年まではQuantum社のOEM生産を一手に担っていた量産メーカー。2001年にQuantumがHDD事業から撤退した為HDDの生産が一時途絶したが、2003年に東芝と技術提携し、2013年9月現在は東芝ブランドの2.5インチや1.8インチなど小型HDDの生産を行っている。ライナーの技術開発に優れており、メーカ各社にライナーのレシピをライセンス提供している。自社ブランドのハードディスクドライブは製造していない。

- 富士通

- サーバ向け3.5インチ型とモバイル向け2.5インチ型のメーカー。2001年まではデスクトップ向け3.5インチ型も製造しており、当時日本で唯一の総合HDDメーカーだった。しかし激しい価格競争で採算性が悪化したデスクトップ向け3.5インチ型 (IDE) から撤退、採算が良く成長市場であるサーバー向け (SCSI) とモバイル向け2.5インチに特化した。このため、当時は富士通がHDD事業から撤退したとの誤解も見られたが、2005年の時点でもサーバー向け3.5インチとモバイル向け2.5インチで、それぞれ20%台のシェアを保持する日本最大のHDDメーカであった。また、主要部品である磁気ヘッド、プラッタ(ディスク)を自社で製造する数少ないメーカーでもあった。21世紀になってから激化した価格競争による経営の悪化を受けて、2009年にHDD事業を東芝へ譲渡し、HDDメディア部門を昭和電工に譲渡し、事業撤退を表明。

- サムスン電子 (Samsung Electronics)

- ハードディスク分野では2001年頃から台頭してきたが、過去には、製品として1992年頃にIDEのHDDを出荷していたことがあった。ヘッドやプラッタなどの基幹部品を外部からの購入に依存していた。3.5インチ型と2.5インチ型の製品価格が安く、ウェスタン・デジタル等のローエンド製品と競合していた。トータルのシェアは高くなかったが、外付けHDD製品では比較的多く使われており、日本ではアイ・オー・データ機器やバッファローなどで採用されていた。また、エプソンダイレクトなど一部のノートPC等で採用されていた。2011年4月19日、サムスン電子はHDD事業をシーゲイト・テクノロジーに売却することで合意したことを発表し、同年12月19日に売却完了し事業撤退。

- NEC

- 1990年代半ば頃まで自社でHDDを製造していた。その後、自社での製造から撤退し、IBMなど、他社から仕入れたHDDにNECのラベルを貼って販売していたが、最終的には2000年代の初頭頃に撤退した。

- JTS

- アメリカのカリフォルニア州にあったHDDメーカーで、1990年代後半頃に製造していた時期がある。インド産。

他にも、富士電機、アルプス電気、クボタなども製造していたが、1990年代中ごろには撤退している。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ fixed disk

- ^ HDDが21世紀現在、固定ディスクと呼ばれることがあるのは、概ね取り外しに手間がかかりほとんど固定されて使用されるためや、PC環境でのCD/DVD/BD-DVDとの対比が原因だと考えられる。HDD単体や外付けHDD装置では、SATAやUSBによって容易に脱着できるようになると、同じHDDでも「固定ディスク」とは呼ばれなくなる。

- ^ 英: Winchester disk

- ^ 3.5インチ型ではHGST、WDが採用。2.5型ではすべてのHDDが採用している。

- ^ その多くは半導体プロセス技術の進歩の恩恵を受けている。その応用例の一つとして、IBMが発明したPixie Dust技術(反強磁性結合メディア、AFCメディア)がある。これはディスク表面の磁性体の上にルテニウム原子を3個コーティングして、さらに磁性体でコーティングしてサンドイッチにした物である。この技術は2001年、1平方インチあたりの記録密度を100Gbitに高める可能性を示し、同技術の改良版によって2002年100Gbitに達する製品を実際に発売した。その他に、2002年に富士通がディスク表面に微細な凸凹(テクスチャ)を施し磁性体の表面積を大きくし、記録密度を高める技術を発表した。東北大学の岩崎俊一博士(現 東北工業大学学長)が1977年に発明した垂直磁気記録方式は、理論上では水平磁気記録方式よりも安定して高密度化できるが、いくつかの技術的困難があった。2005年に東芝が実用化し、今日の超高密度記録を実現している。さらに東芝では、この垂直磁気記録方式のプラッタに溝を加えることにより磁気の相互干渉を抑えてさらなる記録密度向上を狙ったディスクリート・トラック・レコーディング (DTR) 技術、パターンド・メディア・レコーディング技術が開発された。現在実用化に向けて研究されている。

- ^ 関西大学システム理工学部では保護膜上の潤滑膜層の形成に「電圧印加ディップ法」を使い、現行の1.6 - 1.8nmから1.1nmへと薄膜化することで磁気ヘッドの浮上量を2nmから1.4nmへと小さくすることで面記録密度を現行品 (400GB/inch2) の2倍以上の1TB/inch2にまで向上させるとしている。(Nikkei Electronics 2009.6.15 p14 - 15)

- ^ 英: fluid dynamic bearing

- ^ 英: magneto resistive head

- ^ 英: giant magneto resistive head

- ^ 英: tunnel magneto resistive head

- ^ 日立製作所の技術開発により、クーロンブロッケード異方性磁気抵抗効果が発表された。これは1平方インチ当たりの記録密度を現在[いつ?]の5倍、1Tbitに引き上げるものとされる

- ^ 英: longitudinal magnetic recording

- ^ 英: perpendicular magnetic recording

- ^ 英: shingled magnetic recording

- ^ 英: primary defect list

- ^ 英: grown defect list

- ^ 論理的消去の直後であればファイル復元ソフトによってほとんど100%が復元されうる。

出典

[編集]- ^ 1985年、「アルファベット順 F」、『情報処理用語32000』、株式会社インタープレス p. 255

- ^ “必ず壊れる記録メディアに万全の備えを!:徹底研究 メディアの寿命”. 日経BP 日経PC21 仙石 誠 (2010年5月25日). 2011年9月30日閲覧。

- ^ “ハードディスクは消耗品、万が一の時のために覚えておきたいオープンなデータ復旧会社「日本データテクノロジー」”. Gigazine (2011年5月9日). 2011年9月30日閲覧。 - インタビュー記事後半、「やはりハードディスクは消耗品であると考えていただいた方が良いです。」

- ^ “ハードディスクは「消耗品!」/デジタルデータを守りたい。ミラーリングやRAID 5対応HDDが好調!”. HDD NAVI・株式会社インターコム (2008年11月26日). 2011年9月30日閲覧。

- ^ “データ保護ノススメ2 ハードディスク (HDD) のトラブル対策”. データレスキューセンター・株式会社アラジン. 2011年9月30日閲覧。 - 「ハードディスクが消耗品である以上、故障を完全に防止することはできません。」

- ^ “HD革命-DISK Mirror Ver.3”. 株式会社アーク情報システム. 2011年9月30日閲覧。 - 「ハードディスクは消耗品ですので寿命があります。」

- ^ IBM Archives: IBM 1301 disk storage unit

- ^ JEITA. “2007年情報端末関連機器の世界・日本市場規模および需要予測”. 2008年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月23日閲覧。

- ^ Hisa Ando『コンピュータアーキテクチャ技術入門 : 高速化の追求×消費電力の壁』技術評論社、2014年6月5日、307頁。ISBN 978-4-7741-6426-7。

- ^ “窓の杜 - 自分のマシンのハードウェア情報をのぞいてみよう!”. forest.watch.impress.co.jp. 2018年10月22日閲覧。

- ^ Hisa Ando『コンピュータアーキテクチャ技術入門 : 高速化の追求×消費電力の壁』技術評論社、2014年6月5日、293頁。ISBN 978-4-7741-6426-7。

- ^ a b c “Windows XPでは再設定が必要な1TB HDDが発売”. インプレス. 2023年6月24日閲覧。

- ^ a b “【平澤寿康の周辺機器レビュー】Western Digital「WD30EZRS」 ~世界初、容量3TBに到達した3.5インチHDD - PC Watch”. インプレス. 2023年6月24日閲覧。

- ^ “【元麻布春男の週刊PCホットライン】大容量HDDがOSの64bit化を招く - PC Watch”. インプレス. 2023年6月24日閲覧。

- ^ モバイル機器に搭載可能な0.85型ハードディスクドライブの開発について - 東芝プレスリリース(2004年1月8日発表)2018年5月11日閲覧

- ^ “DSP 5200S hard drive”. 2020年10月25日閲覧。

- ^ “Digital Storage Products Model DSP5200 Model DSP5350 Installation Guide EK-DS002-IG. C01”. Digital Equipment Corporation. 2022年3月1日閲覧。

- ^ Failure Trends in a Large Disk Drive Population (PDF) (2008年4月6日時点のアーカイブ)

- ^ “HDD Reliability for Cloud Data Centers 2013 05 02 Bernhard Hiller WD.pdf Page.22”. 2014年11月18日閲覧。

- ^ シーゲート製BarraCudaとBarraCuda Proなどやウェスタンデジタル製WD Blue/WD Blackなど、HGST製Deskstarが該当。

- ^ シーゲート製IronWolfとIronWolf Proなど、ウエスタンデジタル製WD Red/WD Red Pro/WD Goldなど、HGST製Ultrastarが該当。

- ^ a b “オートリトラクト ‐ 通信用語の基礎知識”. www.wdic.org. 2018年10月22日閲覧。

- ^ Scientific American記事(英文)[1]

- ^ 参考: “データ復旧 成功事例”. 大塚商会. 2015年1月17日閲覧。

- ^ ハードディスククラッシャー&テープイレーサー[2]

- ^ storagevirtualization (2009年9月18日). “A brief History of Areal Density (Barry Whyte - An exchange and discussion of Storage Virtualization)” (英語). www.ibm.com. 2018年10月22日閲覧。

- ^ a b 日本HDD協会2013年1月セミナーレポート

- ^ Financial Press Releases - seagate社(英語、2011年4月19日発表)

- ^ WESTERN DIGITAL TO ACQUIRE HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES - Western Digital社(英語、2011年3月7日発表)

- ^ Western Digital Unveils New Addition: 8TB Ultrastar® DC HC320 - Western Digital Corporate Blog Western Digital 2018年3月15日

関連項目

[編集]- 動作環境

- 磁気ディスク装置

- 転送速度

- Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)

- RAID

- SAN

- NAS

- ファイルサーバ

- ソリッドステートドライブ

- マイクロドライブ

- ハイブリッドHDD

- Advanced Technology Attachment

- カッコン病

- ZIP - 上記「カッコン病」と同様の現象が見られた。ZIPでは英: Click of deathから「死のクリック」と呼ばれた。

外部リンク

[編集]- 日本HDD協会 (IDEMA JAPAN)

- そのHDD/SSDはなぜ壊れた?プロが教える故障の裏側 - 日経テクノロジーオンライン(2015/04/06 00:00最終更新)2017年10月24日閲覧

- 『ハードディスク』 - コトバンク