メッカ包囲戦 (692年)

| ||||||||||||||||||||||||||||

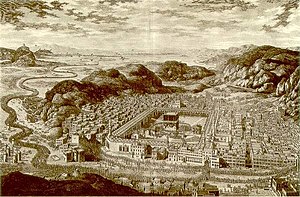

692年のメッカ包囲戦(メッカほういせん)は、ウマイヤ朝に対抗してカリフを称したアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルが本拠地としていたイスラームの聖地メッカをアル=ハッジャージュ・ブン・ユースフが率いるウマイヤ朝軍が占領し、イスラーム世界の第二次内乱を終結させた戦いである。

683年にウマイヤ朝のカリフのヤズィード1世(在位:680年 - 683年)が死去したのち、アブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルがイスラーム国家のほとんどの地域でカリフとして認められた。その一方で第一次内乱後にイスラーム国家を統治していたウマイヤ朝は本拠地であるシリアの一部にまで勢力範囲が縮小していた。このような状況の中、ウマイヤ朝支持派の部族は684年にマルワーン1世をカリフとして選出した。翌685年にマルワーン1世は死去し、その息子で後継者のアブドゥルマリクがウマイヤ朝の支配を再確立する役目を担うことになった。

691年までにシリアとイラクの敵対者を倒したのち、アブドゥルマリクはイブン・アッ=ズバイルの本拠地であるメッカを制圧するために将軍のアル=ハッジャージュ・ブン・ユースフを派遣した。メッカの聖域での流血を避けるために、ハッジャージュは都市を包囲して物資を遮断するように命じられていた。包囲は692年3月に始まり、6か月から7か月にわたって続いた。都市はカタパルトによる砲撃を受け、物資が遮断されたためにイブン・アッ=ズバイルの追随者の大規模な投降が発生した。イブン・アッ=ズバイルは692年10月もしくは11月に残りわずかとなった支持者とともに打って出たものの、戦闘で殺害された。

メッカの占領は12年に及んだ内乱に終止符を打ち、イスラーム国家はウマイヤ朝とアブドゥルマリクのもとで再統一された。砲撃による被害を受けたカアバは、イスラームの預言者ムハンマドの時代の設計に従って再建された。

背景

[編集]680年4月に初代のウマイヤ朝のカリフであるムアーウィヤ1世(在位:661年 - 680年)が死去すると、イスラーム教徒の指導者の中でも著名な人物であったアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルとフサイン・ブン・アリー、さらにはマディーナの住民が新しいカリフのヤズィード1世に対して反乱を起こし、イスラーム世界の第二次内乱が始まった[4]。フサインは680年10月のカルバラーの戦いで戦死し、マディーナの住民は683年8月のハッラの戦いで敗北したものの、イブン・アッ=ズバイルはイスラームの聖地メッカの聖域からヤズィード1世に対して抵抗を続けた。そしてヤズィード1世の軍隊が683年9月にメッカを包囲し、カタパルトを用いて都市に砲撃を加えた[5]。包囲戦中にカアバが炎上し、その結果、聖なる黒石が三つに割れるといった被害が発生した[6][7]。

ヤズィード1世は同年の11月に死去し、その情報が包囲側に伝わると、総司令官のフサイン・ブン・ヌマイルは戦闘の目的を失ったために停戦を余儀なくされた。イブン・ヌマイルはウマイヤ朝の本拠地であるシリアへ移ることを条件にイブン・アッ=ズバイルへの忠誠を申し出たが、イブン・アッ=ズバイルはこの条件をのむことを拒否し、イブン・ヌマイルは自軍とともにシリアへ去った[5]。ウマイヤ朝のカリフの地位はヤズィード1世の息子のムアーウィヤ2世に引き継がれたものの、すでに権力が及ぶ範囲はシリアの一部に限られていた[8]。

イブン・ヌマイルが撤退したことで、メッカとマディーナを含むヒジャーズ(アラビア半島西部)がイブン・アッ=ズバイルの支配下に入った。イブン・アッ=ズバイルは自らをカリフと宣言し、イスラーム国家のほとんどの地域から承認を受けた。そしてエジプト、クーファ、バスラ、およびモスルへ総督を派遣した。シリアの一部の地域もイブン・アッ=ズバイルの同盟者の支配下にあった[9][10]。

ムアーウィヤ2世は即位後数週間で死去し、政権はウマイヤ朝を支持するシリアの部族の有力者によって擁立されたマルワーン1世に引き継がれた。マルワーン1世は684年8月に起こったマルジュ・ラーヒトの戦いでシリアのイブン・アッ=ズバイル支持派の部族を打ち破り、その後まもなくイブン・アッ=ズバイル派の総督からエジプトを奪回した[11]。その一方で、アリー家を支持する一派のムフタール・アッ=サカフィーがイラクの大部分をイブン・アッ=ズバイルから奪った[12]。また、以前のメッカの包囲戦の際にイブン・アッ=ズバイルと同盟を結んでいたハワーリジュ派がカリフの地位を主張したイブン・アッ=ズバイルを非難するようになり、その勢力を侵食し始めた。イブン・アッ=ズバイルの弟のムスアブ・ブン・アッ=ズバイルがムフタールからイラクを奪還することに成功したものの、ハワーリジュ派もペルシアとアラビアの大部分を占領した[13]。

マルワーン1世は685年4月に死去し、カリフとなった息子のアブドゥルマリクが残りの地域に対するウマイヤ朝の支配権の回復に乗り出した。内部の混乱を解決したのち、アブドゥルマリクはイラクに侵攻して691年10月に起こったマスキンの戦いでムスアブを戦死させた[14]。この戦いの結果、イブン・アッ=ズバイルは領土としていた地域の大半を失い[15]、勢力範囲はヒジャーズに限定されるまで縮小した[13]。さらにはヒジャーズにおいても総勢2,000人のイブン・アッ=ズバイルの軍隊がアブドゥルマリクのマウラー(非アラブ人のイスラームへの改宗者)であるターリク・ブン・アムルが率いる軍隊の前に敗北したことでマディーナまでも失うことになり、都市はウマイヤ朝の支配下に置かれることになった[16]。

包囲戦

[編集]マスキンの戦いでムスアブを破ったのち、アブドゥルマリクは将軍のアル=ハッジャージュ・ブン・ユースフに2,000人のシリア人の部隊を預けてメッカへ派遣し、交渉によってイブン・アッ=ズバイルの降伏を確保した上で安全の保障を与えるように指示した。ハッジャージュは市内において流血の事態を避けることも指示されたが、もしイブン・アッ=ズバイルが降伏を拒否した場合には都市を包囲するように命じられた[17]。アブドゥルマリクの命を受けたハッジャージュはメッカへは直接向かわずに自身の故郷であるターイフに向かった[18]。ハッジャージュは692年1月にターイフに到着し[19]、そこからアラファート平原にいくつかの分遣隊を派遣して小規模な戦闘でイブン・アッ=ズバイルの支持者を破った[20]。結局、イブン・アッ=ズバイルとの交渉は失敗に終わり、ハッジャージュはアブドゥルマリクに対して援軍を要請し、メッカへの攻撃を許可するように求めた[21]。アブドゥルマリクは許可を与え、マディーナを占領していたターリク・ブン・アムルにメッカでハッジャージュを支援するように命じた[22]。

ハッジャージュは692年3月25日にメッカを包囲し、ターリク・ブン・アムルの援軍がその1か月後に到着した[3]。都市への供給が途絶えたことで都市は食糧難に陥った。さらに、都市は近くのアブー・クバイス山からカタパルトによる砲撃を受けた。砲撃はメッカ巡礼(ハッジ)の期間中も続いた[23]。9世紀の歴史家であるバラーズリーの説明によれば、第2代カリフのウマル・ブン・アル=ハッターブの息子で、大きな発言力を持っていたアブドゥッラー・ブン・ウマルの要請によって巡礼中の砲撃が中止された[24]。しかし、イブン・アッ=ズバイルがタワーフ(カアバの周行)の行動を認めなかったことに激怒したハッジャージュは、カタパルトでカアバ本体へ砲撃するように命じた[17]。歴史家のアブドゥルアメール・ディクソンによれば、砲撃はカアバ全体ではなく、イブン・アッズバイルによって改変されたカアバの一部(次節参照)のみが標的となった[25]。その後、突然の雷雨の発生が兵士たちの間で神の怒りに対する恐怖を引き起こし、砲撃を中断させた。これに対してハッジャージュは雷雨が自然現象であると兵士たちに納得させ、もしこれが何らかの前兆だと考えるのであれば、それは勝利の兆しとして受け取るべきだと話した。そして砲撃を再開させた[23]。悪化していく都市の状況とハッジャージュによる恩赦の約束によって、イブン・アッ=ズバイルの2人の息子を含むおよそ10,000人の守備隊が降伏した[17][26][注 2]。

イブン・アッ=ズバイルは母親のもとに向かい、ハッジャージュに従うべきかについて助言を求めた。母親は既に高齢であることと本人のために戦って死んでいった人々の犠牲を引き合いに出して戦うように促した。イブン・アッ=ズバイルは末子と以前にクーファの総督を務めていたアブドゥッラー・ブン・ムティーを含む残りのわずかな支持者を伴ってハッジャージュを攻撃したものの、戦闘で殺害された[27][28]。イブン・アッ=ズバイルの首はアブドゥルマリクのもとに送られ[27]、胴体は晒し台に置かれた[29]。戦いが終わった日付は10月4日[30][31]、または11月3日[31]といった異なる説明が存在する。

二度目のカアバの再建

[編集]イブン・アッ=ズバイルの死は第二次内乱の終わりを告げ、イスラーム国家はウマイヤ朝のもとで再統一された。そしてその年は「統一の年」と呼ばれた[2]。ハッジャージュはヒジャーズ、イエメン(アラビア半島南西部)、およびヤマーマ(アラビア半島中央部)の総督に任命された[17]。

砲撃によっていくつかの壁に損傷を受けていたカアバは再建された[17]。ムハンマドの時代に存在していた元の建物は前回の683年の包囲戦の期間中に火災による被害を受けていた。イブン・アッ=ズバイルはムハンマドが望んでいたとされる伝承に従って正方形の設計を長方形に変更し、ハティームを建物の一部に含める形でカアバを再建した。さらに当初は一つしかなかった出入口を追加して二か所の出入口を設けた[7]。しかし、ハッジャージュはアブドゥルマリクの命令によってカアバを取り壊し、当初のムハンマドの時代の設計に基づいて再建した[32]。カアバは今日までこの時の構造を保ったまま存在している[7]。

バラーズリーによれば、アブドゥルマリクはのちにハッジャージュへの指示を後悔し、イブン・アッ=ズバイルによって再建された姿でカアバを残すことを望んでいた[32]。アブドゥルマリクは683年の包囲戦中にカアバが炎上したことに衝撃を受けていた。そして自身の命令によるカアバへの砲撃とその後の取り壊しはアブドゥルマリクの評判を傷つけた[33]。それにもかかわらず、ウマイヤ朝の支持者たちはこの再建を称賛した。同時代の詩人は次のように記している。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ Kennedy 2001, p. 33.

- ^ a b Dixon 1971, p. 139.

- ^ a b c Rotter 1982, p. 239.

- ^ Donner 2010, pp. 177–178.

- ^ a b Hawting 2000, pp. 47–48.

- ^ Wellhausen 1927, p. 165.

- ^ a b c Wensinck & Jomier 1978, p. 319.

- ^ Donner 2010, pp. 181–182.

- ^ Donner 2010, p. 182.

- ^ Hawting 2000, p. 48.

- ^ Donner 2010, pp. 182–183.

- ^ Donner 2010, p. 183.

- ^ a b Donner 2010, p. 186.

- ^ Donner 2010, pp. 186, 188.

- ^ Wellhausen 1927, p. 197.

- ^ Dixon 1971, pp. 135–136.

- ^ a b c d e Dietrich 1971, p. 40.

- ^ Dixon 1971, p. 137.

- ^ Rotter 1982, p. 238.

- ^ Fishbein 1990, p. 207.

- ^ Dixon 1971, pp. 136–137.

- ^ Wellhausen 1927, p. 199.

- ^ a b Fishbein 1990, p. 225.

- ^ Fishbein 1990, p. 208 n.

- ^ a b Dixon 1971, p. 138.

- ^ Dixon 1971, pp. 138–139.

- ^ a b Fishbein 1990, p. 232.

- ^ McAuliffe 1995, p. 230, note 1082.

- ^ Gibb 1960, p. 55.

- ^ Fishbein 1990, p. 225 n.

- ^ a b Gibb 1960, p. 54.

- ^ a b Hitti & Murgotten 1916, p. 75.

- ^ Dixon 1971, p. 21.

参考文献

[編集]- Dietrich, A. (1971). "Al-Had̲j̲d̲j̲ād̲j b. Yūsuf" (

要購読契約). In Lewis, B.; Ménage, V. L.; Pellat, Ch. & Schacht, J. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume III: H–Iram. Leiden: E. J. Brill. pp. 39–43. OCLC 495469525

要購読契約). In Lewis, B.; Ménage, V. L.; Pellat, Ch. & Schacht, J. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume III: H–Iram. Leiden: E. J. Brill. pp. 39–43. OCLC 495469525 - Dixon, Abd al-Ameer A. (1971). The Umayyad Caliphate, 65-86/684-705: (a Political Study). London, England: Luzac. ISBN 9780718901493

- Donner, Fred M. (2010). Muhammad and the Believers, at the Origins of Islam. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-05097-6

- Fishbein, Michael, ed. (1990). The History of al-Ṭabarī, Volume XXI: The Victory of the Marwānids, A.D. 685–693/A.H. 66–73. SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-0221-4。

- Gibb, H. A. R. (1960), “ʿAbd Allāh ibn al-Zubayr”, in Gibb, H. A. R.; Kramers, J. H.; Lévi-Provençal, E. et al., The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume I: A–B, Leiden: E. J. Brill, pp. 54–55, OCLC 495469456 (

要購読契約)

要購読契約) - Hawting, Gerald R. (2000). The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750. (Second ed.). London and New York: Routledge. ISBN 0-415-24072-7

- Hitti, Philip K.; Murgotten, Francis C. (1916). The origins of the Islamic state : being a translation from the Arabic. 1. New York, NY: Columbia University. OCLC 848335318

- Kennedy, Hugh (2001). The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-25093-5

- McAuliffe, Jane Dammen, ed. (1995), The History of al-Ṭabarī, Volume XXVIII: The ʿAbbāsid Authority Affirmed: The Early Years of al-Mansūr, A.D. 753–763/A.H. 136–145, SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany, New York: State University of New York Press, ISBN 978-0-7914-1895-6

- Rotter, Gernot (1982) (ドイツ語). Die Umayyaden und der zweite Bürgerkrieg (680-692). Wiesbaden: Deutsche Morgenländische Gesellschaft. ISBN 9783515029131

- Wellhausen, Julius Margaret Graham Weir訳 (1927). The Arab Kingdom and its Fall. Calcutta: University of Calcutta. OCLC 752790641

- Wensinck, A. J.; Jomier, J. (1978). "Ka'ba" (

要購読契約). In van Donzel, E.; Lewis, B.; Pellat, Ch. & Bosworth, C. E. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IV: Iran–Kha. Leiden: E. J. Brill. OCLC 758278456

要購読契約). In van Donzel, E.; Lewis, B.; Pellat, Ch. & Bosworth, C. E. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IV: Iran–Kha. Leiden: E. J. Brill. OCLC 758278456