利用者:咲宮薫/sandbox2

| 言語学 |

|---|

|

| 基礎分野 |

| 言語の変化と変異 |

| 理論 |

| 応用分野 |

| 関連項目 |

主要部(しゅようぶ、head)とは、統語論で、句(複数の語からなるまとまり)を構成する語句のうち、その句の意味的・文法的な性質を決める語のこと。それ以外の、主要部と結びついて句を成り立たせる語句を従属部または依存部(dependent[* 1])という。

主要部は、句が成立するために不可欠で、特別な文脈がなければ省略できない(主要部の義務性)。それに対して、従属部には、主要部と同じく不可欠なもの(補部)とそうでないもの(付加部)がある。

句の文法的性質は主要部によって決まるので、名詞を主要部とする句は名詞句、動詞を主要部とする句は動詞句のように、主要部の品詞を冠して呼ぶ。

主要部と従属部には非対称的な関係(依存関係)がある。どんな語が主要部であるかによって、従属部として可能な意味、品詞、語形などが変わってくる。

また、形態論においても、複数の形態素からなるまとまりの意味的・文法的な性質を決める形態素のことを主要部という[1]

基本的性質[編集]

主要部は、その句が何を意味するかを決める。たとえば、「黒い犬」は犬の一種を表す。したがって、「黒い犬」という句の主要部は「犬」で、「黒い」は従属部である。

また、主要部はその句がほかの語句とどのように結びつくかを決める。たとえば、「黒い犬」という句は「大きな」という語と結びついて「大きな黒い犬」という句になる。同様に、「犬」も「大きな」と結びついて「大きな犬」になる。しかし「黒い」と「大きな」を直接に結びつけて「大きな黒い」とすることはできない。

| a. | [大きな[黒い犬]]がいる。 | ||||||||||||||||||||

| b. | [大きな[犬]]がいる。 | ||||||||||||||||||||

| c. | *[大きな[黒い]]がいる。 | ||||||||||||||||||||

したがって、「大きな」によって修飾できるという文法的性質を決めているのは「黒い」ではなく「犬」であり、「犬」が主要部だということになる。このように、主要部がほかの語句との結びつき方を決めるため、主要部は句の成立のために欠かせない要素であり、ふつう省略できない。たとえば、上の例(a)の「黒い」を省略することはできるが(b)、「犬」を省略して(c)のように言うことはできない。

主要部は、従属部の語形を決めることがある。たとえば、「速い」は「車」と結びつくときは「速い車」だが、「走る」と結びつくと「速く走る」になる。また、ドイツ語の動詞 helfen「助ける」に目的語を加えて「〜を助ける」という句を作る場合、その目的語は与格の形にしなければならない。このように、動詞や前置詞などが主要部となって結びつく名詞句の格を決めることを「格の支配」という。

| Er | hat | mir | geholfen. | ||||||||||||||||||

| 彼.NOM | AUX | 私.DAT | 助ける.PP | ||||||||||||||||||

| 「彼は私を助けてくれた」 | |||||||||||||||||||||

主要部が従属部の「一致」を引き起こすこともある。たとえば、フランス語では、主要部が livre「本」の場合と pomme「リンゴ」の場合で、それに従属する冠詞や形容詞の形が変わる。

| a. | un | livre | vert | ||||||||||||||||||

| IDEF | 本 | 緑の | |||||||||||||||||||

| 「緑の本」 | |||||||||||||||||||||

| b. | une | pomme | verte | ||||||||||||||||||

| IDEF | リンゴ | 緑の | |||||||||||||||||||

| 「青リンゴ」 | |||||||||||||||||||||

補部と付加部[編集]

主要部は句にとって必須の成分であり、ふつう省略できないが、従属部には省略できるものとできないものがある。句を成り立たせるために必要な従属部を「補部」、省略可能な従属部を「付加部」または「修飾語」という。

| a. | 佐藤さんは 5年前から 東京で 暮らしている。 | ||||||||||||||||||||

| b. | *佐藤さんは5年前から暮らしている。 | ||||||||||||||||||||

| c. | 佐藤さんは東京で暮らしている。 | ||||||||||||||||||||

たとえば、上の例(a)では、「5年前から」と「東京で」はどちらも「暮らしている」の従属部である。このうち、「東京で」は補部であり、「5年前から」は付加部である。なぜなら、(b)のように「東京で」を省略するとおかしな表現になるが、(c)のように「5年前から」は省略できるからである。

理論[編集]

句のツリー構造[編集]

統語論における多くの理論では、文や句の構造を構文木(parse treeまたは単にtree)と呼ばれる樹形図で表す。ツリー構造、ツリー図とも。ツリー表示の傾向は主に2通りあり、句構造文法では構成素同士の位置関係、依存文法では主要部と従属部の関係が示される。

基本構造[編集]

以下は、句構造文法と依存文法の両視点によるツリー構造である[2]。学派・理論の違い、あるいは理論の発展などにより詳細が異なったり変化することがあるが、おおむねこれらと似たようなツリー図が用いられる。

左側(Constituency)が構成素同士の関係、右側(Dependency)が主要部と従属部の関係を示したものである。それぞれ、aツリーの”ラベル”は語句のカテゴリ名、bツリーのラベルは主要部名詞そのものとなっている[3]。いずれも、主要部はstoriesという名詞(N)で、funnyはそれを修飾する形容詞(A)である。構成素ツリーのaでは、Nという品詞のカテゴリ名が2階層上昇して句のカテゴリ名に反映され、句全体が名詞句(NP)とされている。一方、依存関係ツリーのaでは、Nは1階層のみ上昇し、それにAが従属する形になっている。それぞれ、aツリーとbツリーは、ラベル名が異なるということを除き、同じ構成になっている。

主要部の位置による違い[編集]

#基本構造では、主要部終端型のツリー構造のみを挙げたが、ここでは、主要部先導型や、主要部が中央に来る場合のツリー構造の例も示す。以下、それぞれ、a(Constituency)が構成素ツリー、bが依存関係ツリー(Dependency)である。なお、各段階でのラベル名は主要部の単語そのものとなっている。これらの例についても、学派・理論によって枝分かれ構造の解釈が異なることがある(en:Branching (linguistics)#Binary vs. n-ary branchingを参照)。

- 訳注

- adjective phrase (AP) - 形容詞句。adjectival phraseとも。

- adverb phrase (AdvP) - 副詞句。adverbial phraseとも。

- verb phrase (VP) - 動詞句。verbal phraseとも。理論によっては、伝統的な文法における”述部”に相当する。

- preposition phrase (PP) - 前置詞句。prepositional phraseとも。

- to-phrase (to-P) - to不定詞のtoを主要部とする句[4]。

- noun phrase (NP) - 名詞句。nominal phraseとも。

- 訳注

- 主要部終端型(head-final)

- 主要部先導型(head-initial)

- 主要部中心型(head-medial)

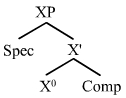

Xバー理論によるツリー構造[編集]

Xバー理論では、主要部(X または X0)と補部(complement)がXバー(X または X′)を構成し、さらにXバーと指定部(specifier)が句(XP)を構成するというツリー構造が用いられる。指定部とは、品詞や句のカテゴリを指すのではなく、そういう位置があるという意味で、名詞句の場合には冠詞や所有限定詞などの限定詞が入る[5]。補部という位置に何が入るかは、主要部が要求する項の種類と数による。指定部や補部がゼロになることもある(英語の冠詞#無冠詞も参照)。

英語の場合、次のような基本構造になる。

このモデルでは、主要部先導型と主要部終端型が混在しており、主要部中心型とも解釈できる。すなわち、主要部X0が補部を先導するという点では主要部先導型であり、X'が指定部の後に来るという点では主要部終端型である。

付加部(adjunct、伝統的な文法における修飾語(modifier)に相当)を加えると、次のような構造になる。

XP

/ \

spec X'

/ \

X' adjunct

/ \

X complement

|

head

主要部と言語類型論[編集]

主要部先導型言語と主要部終端型言語[編集]

言語類型論では、統語論的な語順に基づく分類法を用いる学者もいる。すなわち、各言語における語順が定まっているという前提で、句構造が主要部先導型(=右枝分かれ)か主要部終端型(=左枝分かれ)かを比較・分類する研究法である。

例えば、フランツ・カフカ著の『変身』の冒頭文の英語訳を依存関係ツリーで示すと、次のようになる。

このツリー図の構造は右下がりになっており、英語が基本的に主要部先導型であることを示している。ただし、例外も一部ある。例えば、限定詞と名詞や、形容詞と名詞、そして主語と動詞[6]の関係は、主要部終端型になっている。

主要部先導型の句と主要部終端型の句が混在する構造は多くの言語に見られ、むしろ、完全にどちらかの型になっている言語はおそらく存在しない。しかし、ほぼ完全な主要部終端型言語の例として、日本語が挙げられる。

カフカの同じ文の日本語訳をツリー図にすると、次のようになる。なお、ここではレーマン式の注釈法を採用。

このツリー図の構造は右上がりであり、日本語が主要部終端型であることを示している。つまり、英語と日本語の語順は、ツリー構造という観点からすると、ほぼ逆だということになる。

主要部標示と従属部標示[編集]

言語類型論では、各言語における句が主要部標示か従属部標示かという、形態論的な比較・分類が行われることもある。主要部標示とは、従属部の性質が主要部の形態に影響を与える現象である。従属部標示とは、逆に主要部の性質が従属部の形態に影響を与える現象を指す。

例えば、英語の所有格を示す 's は、従属部(所有者)に付く(日本語の「の」も同様)。一方、ハンガリー語では、所有格マーカーが主要部名詞に付く[7]。

| 英語: | the man's house | |

| ハンガリー語: | az ember ház-a (the man house-所有格) |

関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 主要部に関する一般的な説明については、Miller (2011:41ff.) を参照。

- ^ ここで紹介しているような依存文法のツリー図は、例えばÁgel et al. (2003/6) で閲覧可能。

- ^ 単語そのものをラベルとして使用するのは、裸句構造(bare phrase structure、略してBPS)という考え方に準拠した表示法である。Chomsky (1995) を参照。なお、BPSは素句構造、最小句構造とも訳される。

- ^ Xバー理論では、to不定詞のtoも屈折詞(inflection)の1つで、よって、to句もinflectional phrase(IP)となる。

- ^ 屈折句(IP)の指定部には主語名詞句が入る。

- ^ ここでは、主語が動詞の従属部だという理論が採用されている。

- ^ Nichols (1986).

出典[編集]

- Chomsky, N. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

- Corbett, G., N. Fraser, and S. McGlashan (eds). 1993. Heads in Grammatical Theory. Cambridge University Press.

- Hudson, R. A. 1987. Zwicky on heads. Journal of Linguistics 23, 109–132.

- Miller, J. 2011. A critical introduction to syntax. London: continuum.

- Nichols, J. 1986. Head-marking and dependent-marking languages. Language 62, 56-119.

- Zwicky, A. 1985. Heads. Journal of Linguistics 21, pp. 1–29.

- Zwicky, A. 1993. Heads, bases and functors. In G. Corbett, et al. (eds) 1993, 292–315.

引用エラー: 「*」という名前のグループの <ref> タグがありますが、対応する <references group="*"/> タグが見つかりません