利用者:Bow/密室殺人

密室殺人(みっしつさつじん)は、密室状態で行われる殺人を言う。「アリバイ」と並んで本格推理小説の代表的な題材である。この項目では、推理小説で扱われる密室殺人について記述する。他の密室については「密室」を参照。

概論

[編集]密室殺人は、字義通りには密室で行われた殺人だが、推理小説において「密室」は、第一義的には内側から鍵が閉められるなどして人が自由に出入りすることが不可能な部屋を指す。密室殺人の典型的な例としては、典型的には、少なくとも人が通ることができない程度に内部から密閉された部屋、あるいは内部から施錠された部屋で他殺死体が発見されるという状況によって発覚するような殺人事件である。

犯人が室内に留まっているのではないとすると、犯人は内側から施錠しなければならないが、施錠するとその後外に逃げ出ることはできず、逆に室外に出てから施錠することもできない。論理的には被害者の自殺であると導けるが、他の要因によってこれが否定される場合、このような状況を作り出すことは現実的に不可能となる。従って一般に密室殺人とは、何者かが何らかのトリックを利用して「真の密室殺人」を偽装したものだと言える。

最初に観測された条件下において密室状態であったとすると、誰が犯行を行ったのかを特定できず、また犯人が特定できたとしても犯行手順などを明らかにすることができない。推理あるいは謎解きとしては、多くの場合、起こりえないことを起こす「トリック」およびトリックの解明によって導かれる「犯人」に集中することとなる。

現実には殺人犯がこのような(過剰なまでの)偽装工作を行った事例はほとんどないが、推理小説などではこのトリックについての謎掛けと謎解きが格好のテーマとして扱われてきた。その要素はすでに最古の推理小説と呼ばれる『モルグ街の殺人』から取り入れられており、以降多くの作家の手によって「密室殺人もの」は推理小説の一つのジャンルとして確立し、日本でも初期に江戸川乱歩や横溝正史が密室殺人を扱い人気を博した。典型的な密室事件では、「トリック」に重点がおかれるため、多くの奇想天外なトリックが生まれたが、やがてアイディアが枯渇し、また社会派の台頭によって衰退することとなった。

一方で、密室の扱いや構成の仕方を広く解釈することで、推理小説としての活路を見出す動きもあり、綾辻行人ら新本格派と呼ばれる作家の活躍によって、新たに芸術性やゲーム性を追求した密室殺人ものが登場している。

より厳密な「密室」として人が通れない大きさの通路の不在をも示した上で謎を強調する流れがある一方で、拡張された「密室」としては、物理的に出入りすることは可能であっても、あしあとの不在など状況的に出入りしていないと判断出来る場合やあるいは人間の視線や心理などによって人が出入りしていない密室状況であるとみなされる場合などがあり、また球場、列車、あるいは都市など部屋よりも広い空間を指す場合や、壁や鍵の代わりに崖や川など自然の造形によって隔絶されたより大きな空間を密室とみなすこともある。他方、被害者ではなく明らかに犯人だと目される容疑者や凶器など、殺人事件を構成する重要な人や物が「密室」にあることによって、不可能性が類似した状況を作り出すこともある。

密室状況を設定し、その謎を解くためには多くの制限があるため、密室あるいは密室トリックの分類にも関心が集まり、たびたび分類法が提示されている。これについては「密室の分類と密室講義」を参照されたい。

日本における「密室」という言葉の起源

[編集]江戸川乱歩は『D坂の殺人事件』『屋根裏の散歩者』(1925)などの作品で密室状況を扱っているが、文中に「密室」という言葉は用いられず、評論『入り口のない部屋・その他』(1929)、『楽屋噺』(1929)では、「出入り口のない部屋」、『ヴァン・ダインを読む』(1929)では、「室外にいて室の内側からドアに錠をおろすトリック」という表現を使っている。その他の作家も「密閉室内よりの犯人逃走」(大庭武年『13号室の殺人』1930)や、「密閉された室内」「内側から密閉された家屋」(葛山二郎『骨』1931)としか書いていなかった。

乱歩が雑誌『探偵小説』に寄せた『探偵小説のトリック』(1931)で、ルルーの『黄色い部屋の秘密』について「あの素晴らしい密室の犯罪というトリック」と書いているのが初出と見られ、小説中で用いられているものとしては小栗虫太郎の「完全犯罪」(1933)の中にある「完全な密室の殺人」という記述だとされる。

密室殺人への評価

[編集]密室殺人を扱うためには、不可能を可能とするためのトリックが必要であり、トリックへの依存度は高くならざるをえないという特性がある。この特性に対して、密室ものの愛好家は、その単純だが強烈な構造やトリックの独創性、または犯人特定の厳密さをもって評価し、他方小説としての構造の単純さや実現困難性、現実性の欠落などを理由に批判をする。ただし、初期の密室ものは現実の事件をもとに書かれたものであり、小説をもとにして実際に犯行に至ったケースもある(世界の歴史の節参照)ほか、「絵空事で大いに結構。要はその世界の中で楽しめればいいのさ」(綾辻行人『十角館の殺人』を引用)など、作者対読者の「ゲーム性」を強調する見方もある。

また、現在までに「ネタが出尽くした」とも言われ、新しいトリックは生み出しにくいとされる。実際乱歩の時代にすでにネタ切れが意識されており、乱歩は『類別トリック集成』(1953)の中で新たな密室トリックを見つける事の困難性についてふれている。 この為現在発表されている作品のほとんどが、先人のトリックを応用・複合という形をとっている。

現実性については、密室を作るためのトリックだけではなく、密室を作ること自体の動機付けも必要となる。偶然の働きによって密室状況が発生することもあるとはいえ、密室にことによって、犯人にとって何らかの利点がなければ、意図的に密室を作る必要はない。密室を作る動機としては、以下のものが採用されてきた。

- 自殺の偽装

- 立件を不可能にする

- 事件発覚、または嫌疑をかけられるまでの時間をかせぐ

- 自己顕示欲の発露、探偵への挑戦

こうした動機が、密室を作り出す手間や策を講じることによって犯人が特定されるリスクと比較して十分強くなければ、小説としては現実的ではないという批判の対象となる。

他方、密室殺人を扱う際において、自殺、秘密の抜け穴、「針と糸の密室」に代表される機械的な密室をメイントリックに使うことは、しばしば批判の対象となる。これらのトリックは既に作品化されており、既知のトリックとされるということやしばしばフェアプレイの精神に反するというだけではなく、自殺の場合は“殺人”ではなく、秘密の抜け穴においては“密室”ではなく、機械的な密室の場合は場合は作品に奥行きがでないということ、および読者の知り得ない技術を用いることが多いなどの理由が挙げられる。

概ね、密室状態において死体が発見された場合、通常自殺(または事故死)と断定される。「密室室内には他者は入れない」→「他殺ではない」→「自殺だ(または事故死だ)」となるからである。特段注目する要件がない場合、このように処理されるが、それでは密室殺人としての捜査の取っ掛かりすらなくなってしまう。よって、何らかの「不自然な点」を残していかなければならない。しかし、犯人とて進んで殺人を示唆するような物を残すわけにはいけないので、そこにもまた必然性を必要とする。

つまり例えば、凶器がない、背中に刃物が刺さっている、などはこれに当てはまる。逆に言えば、このようなことがあれば、本当は自殺でも「殺人かも知れない」となる。では、なぜそのようなことをするか。大きく分けて、罪を着せるためと、偶然である。しかし、罪を着せることを意図した場合、罪を着せる相手は、まず密室をクリアしなければならない。

室内の密室などで、いわゆる「秘密の抜け穴」は、禁じ手とされる。登場人物が抜け穴の存在を吹聴する、殺害時の描写に暗にそれを書く、(それで、抜け穴が実際にある)というのは、本格としては容認されたとしても(犯人の候補が増えるなどの利点がある)、密室では許容されない(それ以前に密室ではなくなる)。

ただ、一方方向にしかいけない「秘密の抜け穴」を扱った作品もある(狩久『虎よ、虎よ、爛爛と――101番目の密室』など)。これは、密室となる。しかし、この「一方方向の抜け穴」は、普通の「秘密の抜け穴」より格段に突飛で、よほど設置理由に合理性がないと、後述のように、批判の対象になる場合がある。

密室を扱った推理小説の歴史

[編集]海外作品

[編集]密室殺人の誕生

[編集]

密室の歴史はある意味で推理小説の歴史よりも古い。乱歩の『類別トリック集成』によると、ヘロドトスの『歴史』の中にピラミッド内でおこった密室殺人が書かれている。(ただし殺人に秘密の抜け穴を使っているので、密室ものとしてはアンフェア)。

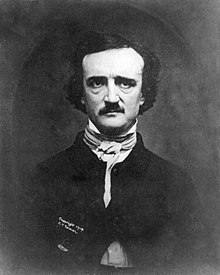

世界初の推理小説と呼ばれるエドガー・アラン・ポーの『モルグ街の殺人』(1841)も密室であり、密室の起源は、推理小説の起源と同義であると考えられる。しかし、前後に密室と思われる作品があることから断定はできない。

さらには、「リアリティに欠ける」などと言われることの多いジャンルであるが、ヘルマン・O・F・ゴーチェの(そこではサー・ジョン・レトクリフ)『Nena Sahib』(1858)は、構成等はあまり評価されていないが、密室がよく出来ており、実際に実行したものもいた(逃げられなかったが)。

1890年代になると、より奇知に富んだ作品が次々に現れる。イズレイル・ザングウィルの『ビック・ボウの殺人』、アーサー・コナン・ドイルによる『まだらの紐』(1892)などは、それらの代表格である。

密室の意味の拡大

[編集]20世紀初頭にサミュエル・ホプキンズ・アダムズが、現在「雪の密室」「足跡の無い殺人」と呼ばれるジャンルの元祖である『飛んできた死』(1903)を著す。しかし、正確にはアダムズが元祖ではない。実は10年前にマックスウェル・スコットが子供向けの短編で著しているからだ。これに倣い、他の作家も「雪の密室」に挑む。ただ、アダムズの『飛んできた死』は砂浜の設定であり、厳密なる「雪」の密室ではなかった。「雪」の密室は、アルフレッド・ヘンリー・ルイスの『飛んだ男』(1906)、オズワルド・クロフォードの『The Flying Man』(1906)が挙げられる。

また、1904年には、「衆人環視での殺人」の元祖、メルヴィン・L・セヴリーの『The Darrow Enigma』が発表された。これによって、部屋という要素を排することができ、「堅牢な」という密室の不自由さから解き放たれ、さらに自由度が増すこととなった。

さらに、賞金付きの密室殺人も登場する。エドガー・ウォーレスは、タリス・プレスという出版社を興し、自身の処女作『正義の四人』を刊行する。それは、わざと未完にしておき、密室の謎を解けたものに500ポンド支払うとしたものだった。しかし、当時のイギリス国民の推理力を甘く見たのか、正解者が続出。タリス・プレスは早々に深刻な資金難になってしまった。

1910年代は、G・K・チェスタトンによって生み出された、世界4大探偵の1人、ブラウン神父のデビュー作『ブラウン神父の童心』(1911)がある。

第一次世界大戦の勃発と共に、密室ものの数も減るが、完全に果てたわけではなかった。人と車の付き合いが多くなって、「しばらく前に死んだ人間の運転する車」という新種の不可能犯罪まで現れた。ネヴィル・モンロー・ホプキンズの『The Moyett Case』(1916)である。後にカーなどが応用するトリックである。

巨匠の出現・不可能犯罪の黄金期

[編集]1930年、『夜歩く』で、後に不可能犯罪の第一人者とまで言われるジョン・ディクスン・カーがデビューした。『絞首台の謎』(1931)は、前述の「しばらく前に死んだ人間の運転する車」を扱った作品で、バンコランが探偵役を務める初期の3長編において最上の出来と評価されている。短編も書くようになるが、それらの作品に対する評価は、すさまじいものだった。カーの隆盛期である。ただ、二次大戦後の作品は、戦前の作品の域に滅多に達しなかったとされる。現在でもその評価は絶大で、戦前の作品の全てが高い水準であると評される。

カーと同時期には、エラリー・クイーンの『チャイナ橙の謎』(1934)などがある。アガサ・クリスティも同時期だが、あまり密室殺人というジャンルには手を出さなかった。しかし、『メソポタミアの殺人』(1936)は、衆人環視の殺人を扱っている。また、『そして誰もいなくなった』(1939)は密室殺人を扱った名著である。この二次大戦前の10年間を「黄金期」と呼ぶ。

1936年は、密室の豊作の年とされる。密室ミステリ史上最高の「模倣作品」と言われるレオ・ブルースの『三人の名探偵のための事件』(これは、デュマの『三銃士』と同様、4人目の探偵が存在する)。セオドア・ロスコーの『I'll Grind Their Bones』は、未来の戦争という舞台であるが、緻密な密室が仕込まれている。などがある。

戦後の作家

[編集]カーは、戦後も質は劣っても、量は衰えなかった。カーに量の面で対抗したのは、ジョン・ラッセル・ファーンほどで、全体の発表される作品の量は、さほど多くなかった。しかし、その中にも良質の作品がいくつかある。

エドマンド・クリスピンは、『消えた玩具屋』(1946)がタイトル通りのことをやってのけるが、他にも『金蠅』(米題:オクスフォードの死)、『白鳥の歌』(米題:死は沈黙をもたらす)、(エラリー・クィーンの『チャイナ橙の謎』に似た独創的なトリックが用いられている)など、不可能犯罪ものの名手であった。

また、長編においては少なからず衰退を見せたが、短編が同じとは一概に言えない。フレデリック・ダネイが、『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン(EQMM)』の編集に乗り出したのだ。この雑誌に発掘された人材は数知れないが、その中でも最初の2人は特異的であった。1943年、ジェイムズ・ヤッフェは、「不可能犯罪課」シリーズの最初の短編を売り込むが、ヤッフェ当時15歳。編集者たちも驚いたのはもちろんのことである。また1946年、レナード・トンプソンが密室ものの短編2作(『剃りかけた髭』、『スクイーズ・プレイ』)を寄稿する。彼もまた16歳。しかし、ヤッフェはその後、不可能犯罪から手を引き、トンプソンは筆を折ってしまった。

国内作品

[編集]詳しくは「日本の推理小説史」も参照。

密室の誕生

[編集]明治になり、海外からの情報が入ってくると、まず翻訳と言う形で世間に伝わった。水田南陽訳『毒蛇の秘密』(コナン・ドイル『まだらの紐』)などがあったが、「密室」を強調していない。

初期の作品では江戸川乱歩の書いた『D坂の殺人事件』(1925)が有名である。明智小五郎のデビュー作でもあるが、明智がポーやルルーの名前、作品名を挙げており、「密室」を意識していたことが伺える。明治期に意識されていなかった「密室」が大正期になり注目されだした理由として「鍵のかかる部屋」の普及にあるとされる。

小栗虫太郎の『完全犯罪』(1933)など、乱歩以外の作家も密室に挑戦するが、乱歩の作品も含めて、そのほとんどが機械的、理化学的であり「リアリティの欠ける」トリックであった。

密室の確立と、横溝、乱歩の貢献

[編集]戦後になり、横溝正史の『本陣殺人事件』(1946)、『蝶々殺人事件』(1946~47)の2大長編で、本格長編時代が訪れる。その内『本陣殺人事件』は、離れで新婚夫婦が、初夜に殺されているのが発見されるが、まわりの雪には足跡がない、というものであった。これに乱歩は、あまりにメカニカルであると批判しながらも、密室に不向きな日本家屋での密室を実現させたことを評価している。その後横溝は、しばらく密室トリックをメインとする作品を書かなかったが、『夜歩く』(1948)、『女王蜂』(1951~52)『悪魔が来りて笛を吹く』(1951~52)では、密室が取り入れられている。

乱歩は戦後、論評、紹介を主として、本格推理小説を世間に広めた。これによって新人の進出が目覚ましかったが、しばらくしないうちに、供給過剰状態になってしまった。しかしながら、横溝、乱歩の両巨頭の貢献は目覚ましく、新人輩出も含めて、密室はもとより、本格の基礎を築いた。

乱歩によって見出された人物の中で、高木彬光は、『刺青殺人事件』(1948)で、横溝の『本陣殺人事件』同様、日本家屋での殺人を実現させた。またここで用いられている「逆密室」という発想は後の作品の数々に応用されることとなる。彬光は、この成功を機に探偵作家クラブ賞(現・日本推理作家協会賞)を受賞した『能面殺人事件』(1949)を始め、密室の作品を数多く世に送り出す。この活躍によって、密室トリックの第一人者として地位を固めたのみならず、密室の隆盛に貢献した。その後も、鮎川哲也が戦後密室ミステリ屈指の名作と評される『赤い密室』(中川透名義、1954)を発表。しかし、その頃には密室ものに陰りが見えていた。

社会派の台頭

[編集]松本清張の『張込み』(1955)を発表した。社会派の出現である。つまり、どこかの館に閉じ込められて、密室殺人が起こって、探偵が解決するという、「現実にはありえない」話を排し、1人暮らしのOLが殺されていて、刑事が靴の底をすり減らして解決する、という「現実に起こってもおかしくないような」話にしようとしたのだ。社会派の出現のみが本格の衰退の原因ではないが、これによって、本格、密室が社会派にとって変わられる。理由として、マンネリ化、どうしても打開することができないリアリティの欠如、世間の関心が社会悪に向かった、などが挙げられる。密室を「老いた無形文化財」(佐藤俊『密室論』、『宝石』1961.10掲載)と呼ぶものもあった。

ともかく、密室という1ジャンルのみならず、本格自体の衰亡を迎えた。しかし、これから長らく続く社会派の流れの中で、「本格」「密室」の命脈は絶たれたわけではなかった。が、少なからず冷たい目を向けられたのは確かである。

大ロマンの復活・密室の復権

[編集]昭和40年代になると、小栗虫太郎、夢野久作、久生十蘭などの戦前探偵ものの復刊が続々と行われる。このリバイバルブームを一般に「大ロマンの復活」と呼ばれる。これは、推理小説とは言いながらも、風俗小説と化していった社会派を読者が見限った、というのが定説である。

新作においては、森村誠一の『高層の死角』が第15回江戸川乱歩賞を受賞する(選考委員には、高木彬光、横溝正史がいるが、概ね評価している。なお、松本清張も選評をしている)。その前後の海渡英祐の『伯林―一八八八年』(第13回江戸川乱歩賞)、大谷洋太郎の『殺意の演奏』(第16回江戸川乱歩賞)も本格である。それに対して、非論理的と反論するものもあった(3作品の選評は、[1]より見られる)。

以降、論理(リアリティ)よりもトリックを重んじる(山村美紗『花の棺』(1975)など)風潮もあったが、融合を試みるものもあった。都筑道夫の『朱漆の壁に血がしたたる』(1977)、佐野洋の連作『七色の密室』(1977)などが、社会派のリアリティと、探偵小説のトリックの融合を試みるが、密室の出来はよくなかった。それよりも、鮎川哲也などの密室が、読者に受け入れられる。

また、1974年には、日本初の密室もののアンソロジー、中島河太郎編『密室殺人傑作選』が刊行される。しかし、アンソロジーとして有名なのは翌年に刊行された渡辺剣次編の『13の密室』であろう。1976年には『続・13の密室』が刊行されている。

1970年代後半から、「リアリティとは何か」と問われ、不明確なのが現状である。

新本格以降の密室

[編集]綾辻行人が、鮎川哲也に推薦され、『十角館の殺人』でデビュー。作中で綾辻は、社会派を痛烈に批判している。また、登場人物のあだ名は、カー、ルルーなど有名な本格推理作家であり、意識されたものと思われる。これに端を発する本格の台頭は「新本格」と呼ばれる。それに続き、有栖川有栖、法月綸太郎などの密室作家も生まれる。

密室の分類と密室講義

[編集]密室殺人には、不可能状態を作り上げるトリックが必要であり、数多くの作家や評論家が密室殺人の体系的な分類に取り組んできた。作中で探偵役など登場人物によって示される分類を、特に「密室講義」と称することがある。

カーの密室講義

[編集]数多くの密室殺人を題材とする作品を生み出したディクソン・カー(カーター・ディクソン名義の作品もある)は、「三つの棺」の17章において探偵役のフェル博士に、密室殺人に用いられるトリックの分類についての講義を行なわせている。この講義が、密室分類の最初であり、また以後の分類に大きな影響を与えていた。フェル博士の分類法の概略は以下の通り。

まず

- 秘密の通路や、それを変型させた原理は同じもの

を除外した上で(博士はきたないやり方と評した)

- 密室内に殺人犯はいなかった

- 偶発的な出来事が重なり、殺人のようになってしまった

- 外部からの何らかにより被害者が死ぬように追い込む

- 室内に隠された何らかの仕掛けによるもの

- 殺人に見せかけた自殺

- すでに殺害した人物が生きているように見せかける

- 室外からの犯行を、室内での犯行に見せかける

- 未だ生きている人物を死んだように見せかけ、のちに殺害する

- ドアの鍵が内側から閉じられているように見せかける

- 鍵を鍵穴に差し込んだまま細工をする

- 蝶番を外す

- 差し金に細工をする

- 仕掛けによりカンヌキや掛け金を落とす

- 隠し持った鍵を、扉を開けるためガラスなどを割ったときに手に入れた振りをする

- 外から鍵を掛け鍵を中に戻す

クレイトン・ロースンは『帽子から飛び出した死』(1938)の13章「脱出方法」で、カーのものをほぼ踏襲する形で密室講義を書き、新たに「死体発見時に犯人が室内にいる場合」を加えている。

H.H.ホームズの分類

[編集]H.H.ホームズも『密室の魔術師』(1940)で密室の分類を試みている。

- 部屋が閉ざされる前に犯行が行われたもの。

- 部屋が閉ざされている間に犯行が行われたもの。

- 部屋の密室が破られてから犯行が行われたもの。

カーと比較すると単純な分類ではあるが、犯行が「いつ」行われたのかという点に目を向け、分類に時間軸を加えている点で重要である。

江戸川乱歩の分類

[編集]江戸川乱歩は、カーの講義を絶賛したが、これで完全というものではないとして、改編が加えられた。例えば、密室の原因、というものにおいては統一されていない、などという欠点がある。乱歩は『類別トリック集成』(1953)で、カーやロースンを倣っているが、独自に改良を加え、四つの大きな項目に再編した。

- 犯行時、犯人が室内にいなかったもの。

- 犯行時、犯人が室内にいたもの。

- 犯行時、被害者が室内にいなかったもの。

- 犯行時、被害者が室内にいたもの。

乱歩の分類に対して、泡坂妻夫は『トリック交響曲』(1981)で、二階堂黎人の『悪霊の館』で問題点を指摘している。例えば、『悪霊の館』の探偵役二階堂蘭子は、室外から鍵を掛ける機械的トリックをこの中のどれに分類するかが難しいことを挙げている。また、山口雅也の『13人目の探偵士』(2002)は、基本的に乱歩の分類を踏襲するが、「部屋」と、「被害者」「犯人」「凶器」の三要素との殺人があった時点における関係性という視点を示し、ホームズが示した動的な要素を組み込んだ。

天城一の「密室作法」

[編集]天城一が雑誌『宝石』(1961)の密室特集号に「密室作法」を書いた。カー、乱歩など過去の分類を挙げた後に、乱歩の分類の欠点として密室の作り方に触れていないことを指摘し、密室の定義と分類を行った。

天城は、時間Tについて、殺人が犯された時刻R、推定犯行時刻S、被害者絶命時刻Qとしたときに、QとSがRと一致しないことが「手品の種になる」として、密室殺人の定義を

T=S において、監視、隔絶その他有効と「みなされる」手段によって、原点O(密室)に、犯人の威力が及び得ないと「みなされる」状況にありながら、なお被害者が死に至る状況をいう

としたうえで、二つの「みなす」に着眼して密室の殺人を以下の通りに分類する。

- 不完全密室

- A1:「抜け穴」が存在する場合

- A2:「機械密室」

- 完全密室

- B3事故または自殺

- B4「内出血犯罪」

- 純密室

- C5時間差密室(+)推定犯行時刻よりも後に殺人が犯された場合

- C6時間差密室(-)殺人が犯された時刻よりも後に犯行時刻が推定されていた場合

- C7逆密室(+)被害者を運び込む

- C8逆密室(-)被害者を運び出す

- C9超純密室

天城は寡作であり、この記事は雑誌掲載以後単行本などとして刊行され入手が容易となるのは『密室犯罪学教程』として天城の作品がまとめられる2004年を待たねばならなかったが、多くの密室アンソロジーの解説などによってその存在と概要は広く知られていた。

小森健太朗の『ローウェル城の密室』の登場人物、星の君による密室講義の分類は、大きく「完全な密室」「不完全な密室」「錯覚によって密室が構成される」の3分類で、天城のものに近い(小森は執筆当時には天城の記事を見ていない)。

二階堂黎人の密室分類

[編集]二階堂黎人の『悪霊の館』では、探偵役の二階堂蘭子が複数の密室分類法の原理を例示している。

密室の構成要素による分類

- 鍵の施錠法に関する方法等で密室を構成するもの

- 殺人手段に関する方法等で密室を構成するもの

- 犯人及び被害者の出入りで密室を構成するもの

密室の性質による分類

- 犯人が独力で密室を構成出来る場合

- 機械や動物の手を借りて密室を構成する場合

- 共犯者や被害者自身の手を要して密室を構成する場合

- 被害者の自殺や偶然が密室を構成する場合

密室を成立させる要素による分類

- 心理的な錯覚による密室

- 機械的な作為による密室

- 物理的な偽装による密室

また、柄刀一は『時の結ぶ密室』の中で、横軸を機械性・心理性、縦軸を人工性・偶然性として、そこに時間軸を加えて、三次元のグラフを示して密室を分類している。

参考文献

[編集]- ロバート・エイディー著、森英俊訳『密室ミステリ概論』(二階堂黎人編『密室殺人大百科(上)』収録、講談社)ISBN 4-06-273801-5

- 小森健太朗『密室講義の系譜』(二階堂黎人編『密室殺人大百科(下)』収録、講談社)ISBN 4-06-273802-3

- 横井司『日本の密室ミステリ案内』(二階堂黎人編『密室殺人大百科(下)』収録、講談社)ISBN 4-06-273802-3

天城一「密室作法」