利用者:Hachimanzaka/sandbox

|

ここはHachimanzakaさんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。

登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |

アルヒープ・イヴァノヴィチ・クインジ(ロシア語:Архи́п Ива́нович Куи́нджи) | |

|---|---|

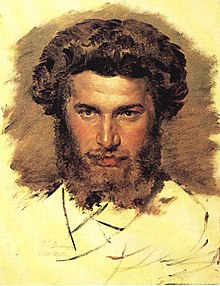

アルヒープ・クインジの肖像ヴィクトル・ヴァスネツォフ画(1869年)]] | |

| 生誕 |

アルヒープ・イヴァノヴィチ・エメンジ 1842年(?)1月27日(ユリウス暦1月15日) – 1910年7月24日(ユリウス暦7月11日)) ロシア帝国エカテリノスラフ県マリウポリ郡カラス町 |

| 死没 |

1910年7月24日(68歳没) |

| 国籍 |

|

アルヒープ・イヴァノヴィチ・クインジ(Архип Иванович Куинджи, 1842年(1841,1843年説もあり)1月27日(ユリウス暦1月15日) – 1910年7月24日(ユリウス暦7月11日))は、黒海北部出身のギリシャ系ロシア人であり、19世紀後半のロシアを代表する風景画家である。ロシア帝国時代のエカテリノスラフ県、マリウポリ郡にあるカラス町に生まれる。サンクトペテルブルクにて没。

生涯

[編集]幼年・青年時代

[編集]アルヒープ・クインジ(クインジはウルム族の言語で「宝石細工職人」を意味する)は、マリウポリ市(現在のウクライナのドネツィク州)のカラス町にて貧しい靴職人の家庭に生まれる。戸籍上での名字「エメンジ」はギリシャ語で『働く人』を意味する。幼くして両親に先立たれ、父方の叔父と叔母に育てられる。クインジは彼らの助けでギリシャ人教師からギリシャ語文法を学んだが、その後町の学校にしばらく通った。 クラスメイトの回想によると、クインジの成績は悪かったが、この頃には既に絵画に熱中し、壁や塀や紙の切れ端等、絵が描けるものになら何にでも絵を描いていた。

クインジはひどく貧しい生活を送っていたため幼少期から働いていた。ガチョウの放牧の牧童をしたり、教会の建築現場でレンガを数える仕事をしたり、穀物小売商に勤めるなどした。この穀物小売商がある日彼の絵を見て、クリミアに行き著名な画家のイヴァン・アイヴァゾフスキーを訪ねてみるよう助言した。 1855年の夏、クインジはクリミアの都市フェオドシヤを訪れアイヴァゾフスキーに弟子入りを志願するが、彼に任された仕事は絵の具の調合と塀を塗ることだけであった。クインジにとって絵画の勉強の多少の助けとなったのは、アイヴァゾフスキーのもとで居候しながら作品の模写をしていた彼の親戚の若者だけであった。フェオドシヤでの二か月の生活の後、クインジはマリウーポリに戻り写真家の修正師として働き始めたが、数か月後にオデッサへ向かい、そこでも写真の修正に励んだ。

三年後の1860年、青年クインジはアゾフ海に面するタガンログへ向かうと、1865年まで修正師として写真スタジオに勤めたが、その間もクインジは絵を描き続けていた。「写真の修正師として働いていたときは朝10時から晩の6時までが仕事で、朝の4時から10時までが僕の自由な時間だった」とクインジは回想している。この時期彼は自分個人の写真スタジオを開こうとするが、うまくいかなかった。

美術アカデミーでの勉強 移動派との出会い

[編集]1865年、クインジは美術アカデミー(現サンクトペテルブルク美術大学)への入学を決意しサンクトペテルブルクへ行った。二回受験するもうまくいかず、1868年にようやく、イヴァン・アイヴァゾフスキーの明らかな影響を受けて描かれた作品である『クリミアのタタール人の小屋』がアカデミーの展覧会で展示され入学した。現在この作品は残存していない。

9月15日に開かれた美術アカデミー評議会の結果、クインジは自由画家の称号を得た。しかし卒業証書を授与されるために必要な主要科目と専門科目の試験を受験することが許されたのは、アカデミー評議会に請願書を提出してからのことであった。1870年クインジは非クラス画家の肩書を得て、三度目の試みで帝国美術アカデミーの聴講生になった。この時期にイワン・クラムスコイやイリヤ・レーピンを含む移動派の画家たちと知り合う。この出会いはクインジの創作活動に大きな影響を与え、写実主義的創作へのきっかけとなった。

移動派の思想への熱中は、これによりクラス画家の称号を得ることになった作品である『秋の雪解け』や、『忘れられた村』、『マリウーポリのチュマクの道』などの創作に導いた。これらの絵画は社会的思想や、自らの市民としての感覚を表現しようとする意思が前面に出ているため暗く重苦しい色調で描かれている。とはいえ、『マリウーポリのチュマクの道』はその中でも、またさらに他の移動派の風景画と比べても、より多彩な彩りと複雑な色使いへの志向が見られ、そのため重々しく陰鬱な印象がいくらか軽減され、作中に描き出された人物へのシンパシーもかすかに感じられる。これら全ての作品は移動派の展覧会で展示され、大きな成功を収めた。クインジと彼の作品が有名になり始め、自信を持ったクインジはアカデミーの授業への出席を止めた。

-

『秋の雪解け』(1872年、サンクトペテルブルク、ロシア美術館

-

『忘れられた村』(1874年、モスクワ、トレチャコフ美術館)

-

『マリウーポリのチュマクの道』(1875年、モスクワ、トレチャコフ美術館)

創作の開花(1870年代)

[編集]1870年代のクインジ

[編集]しかしクインジは移動派の思想を無批判に再生産するだけの画家ではなかった。1870年からクインジはペテルブルクの風景画家たちが好んで訪れたヴァラーム島を何度も訪れ、1873年には『ヴァラーム島にて』と『ラドガ湖』の二つの素晴らしい風景画を描き上げた。これらの作品は移動派の風景画においての一種の突破口となったが、ある側面ではそれからの逸脱ともなった。『ヴァラーム島にて』は写実主義的な自然描写とロマン主義的な要素(つまり不安を呼び起こすような明暗や、嵐の前の空、薄暗闇の中の神秘的な瞬き等)によって際立っていた。作品はアカデミー展覧会に出展された後にウィーンでも展示された。また、パーヴェル・トレチャコフが自身のコレクション用に購入した初めてのクインジの作品となった。

『ラドガ湖』は優雅で軽やかに繊細に描かれた風景画であるということの他に、透明な水を通して照らされる石底の質感で注目を浴びた。この絵に関しては大きなスキャンダルがその10年後に起こった。1883年に、スドコフスキーという画家による『べた凪』という作品が現れ、そこで同じ手法が用いられていたのだ。この一件まで両者は友人同士であったにもかかわらず、クインジはスドコフスキーが盗作したと非難し、彼と言い争った。クインジはスドコフスキー『べた凪』をクインジの傑作群と並べ評した新聞社に対し、彼に著作権があることを言明するよう要求した。この事件は他のペテルブルクの画家たちも巻き込み、彼らはクインジの肩を持つ者とスドコフスキーの肩を持つ者に分かれた。クラムスコイとレーピンは『べた凪』を「全くの借りもの」と公言した。最終的にクインジの主張が認められた。

これらの作品の成功のほかにも、1873年は美術奨励協会の展覧会で作品『雪』の展示が行われた。また同作品は1874年にはロンドンの国際博覧会で銅メダルを授与された。

1875年、クインジはフランスで婚礼用のシルクハットと燕尾服を注文し、マリウーポリに戻ると、まだ若き頃に恋に落ちた地元の裕福な商人の娘ヴェーラ・レオンティエヴナ・ケトチェルジ=シャポヴァロヴァと結婚した。挙式後二人はヴァラーム島へ旅行した。同年、クインジは移動派の展覧会で『草原』を発表し、1876年にはあらゆる人々から賞賛を浴びた作品である『ウクライナの夜』を発表した。

この作品は、クインジの人生において精力的な創作活動の探求が目立ついわゆる「ロマン主義的期間」のはじまりである。物体の平面さを用いて空間の奥行きを表すのが主要な表現技法となりつつも、新たな表現技法の探求は彼独自の装飾技法の体系を確立することにつながった。クインジはさらに補色の法則における明度の高い色に注目した。以前はこのような技法は使われておらず、ロシアの芸術界においてこれは革新的なことであった。

1875年、クインジは移動派に会員として迎えられたが、早くも翌年には彼は移動派の思想を作品に取り入れることを止めた。クインジにとって重要となったのは、移動派のように人生や生命を解釈することではなく、生そのものやその美を味わうことであり、また『美についての自己の理解に基づいた生の再解釈をすること』であったのだ。このことはたとえクインジの才能をいかに高く評価する同時代の人々であっても、彼の作品を正当に評価することをしばしば困難にしたのであった。

1878年のパリ万国博覧会で、大衆にも批評家にも等しく熱狂を呼んだクインジの作品群がクインジ夫妻の立会いのもと展示された。彼の作品には外国の影響がないことが称賛された。ある著名な批評家にして印象派の擁護者はクインジを「ロシアの若い風景画家たちの中では最も興味深い画家であり、他の者に比べてより独自の民族性が感じられる」と評した。同年、クインジはその後23年間取り組み続けた作品『ウクライナの夕方』の製作に着手した。

1879年クインジは独自の風景画三部作『北』、『白樺の林』、『雨の後』を発表した。これら風景画はクインジが印象主義を深く探求したことを示していた。クインジは自身の作品に印象派の古典的な技法を用いることはなかったが、様々な手法を用いて(大胆な色彩の塗り込みと断続的なタッチの使い分け、空の表現における断続性と軽やかさ、様々な色彩の繊細な組み合わせ等)光と空気を表現したいという切なる希求は明らかにあった。

1879年3月21日、クインジはロシアの風景画家ミハイル・クロットと共に移動派協会の審査委員に選ばれたが、同年末には移動派と最終的に決別した。決別の理由はある新聞に掲載された、クインジの作品と移動派協会について厳しく批評した匿名記事だった。記事でとりわけ批判されていたのはクインジの作品の単調性、取り立てた光の乱用、過度な印象への志向であった。その後その批評をしたのがクロットであったことが判明したため、クインジはクロットを移動派から除名することを要求したが、クロットが美術アカデミーの教授だったことから彼が除名されることはないと判断し、周りの説得を振り切って自身が移動派協会から離脱することを宣言した。この出来事に関するイワン・クラムスコイの回想録に基づき、多くの学者は、クロットとの件はクインジにとって移動派から離脱するための理由付けに過ぎなかったと見ている。クインジは独自の道を確実に進んでいただけでなく、自分の名がどれ程売れているか、ロシアとヨーロッパの絵画界においての自分の居場所について十分に理解しており、離脱する意思はとうに固まっていた。クインジにとって移動派協会とは厳しい制約によって彼の才能を抑圧するものであり、移動派との決別は時間の問題であった。しかしクインジは移動派の画家たちの多くと生涯にわたって友好関係を続け、しばしば移動派の集まりにも加わった。11882年、移動派の一人であるヴァシリー・ペロフの葬式では、クインジは彼らを代表して短いが際立った力強い誠実な演説を行い、会葬者らは敬意をもってそれに耳を傾けた(画家ミハイル・ネステロフの証言に基づく)。

クインジが移動派から離脱したことで、1880年10月から11月に芸術褒賞協会で『ドネプル川の月夜』の展覧会が催された。

クインジはこの展覧会へは細心の注意をもって対応した。会場の窓にはカーテンを掛け、『ドネプル川の月夜』に電灯の照明を当てた。この作品はクインジが染料を用いた実験を行い、瀝青材を多く用いたことで達成された今までにない印象的な色使いによって前代未聞の成功をおさめ、絶大な反響を呼んだ。アスファルトを使った染料は劣化しやすく、光と空気の影響で崩れて黒ずんでしまうことがのちに判明した。この特性はこの作品の運命を握ることとなった。多くの絵画収集家がこの作品を購入することを夢見たが、クインジは大公コンスタンティン・コンスタンティナヴィチに売却した。大公はこの作品をもって世界一周旅行へ出発した。多くの人がそんな無茶をしようとする大公を思いとどまらせようとしたが、大公は頑なに拒否した。その結果、海の空気によって絵具の成分が変わってしまい風景画の色調は暗くなってしまった。しかし作品のもつ美しさ、奥深さ、力強さは変わることなく見るものに感じられる。この作品にはクインジの創作が根本的に別の段階(現実を具体化したものを描くのではなく、現実についての思索そのものを描くことであり、またその思索により『物事の究極的な意味を理解すること』)へ移行したことを意味する哲学的な風景の要素がはっきりと表れている。

隠遁の日々

[編集]

1881年クインジは『白樺の林』の個展を開き同規模の成功を収め、1882年には『朝のドネプル川』(1881年、国立トレチャコフ美術館、モスクワ)を公開した。 しかしこの作品は懐疑的な驚きと、それどころか幾分の冷ややかさと共に世間に迎えられた。同年7月、クインジはモスクワの商店街サラドフニコフ通りで『白樺の林』と『ドネプル川の月夜』の二作品の展示を行ったが、その後は作品をだれにも見せずに自分のアトリエに閉じこもり、20年間『沈黙』してしまった。名声が最高潮に達していたにも関わらずそのように閉じこもってしまった理由は最後まで不明だったが、おそらく単に彼は展示会の度に起こる騒ぎに疲れてしまったと考えられる。なぜなら褒めちぎるような評価や意見と様々な非難(安っぽい表現技法に固執している、神秘的な印象を与えるために明るい色の照明を当てているといった非難)が同時に届くのである。世間は彼の才能が尽きたのだとみなしたが、実際はそうではなかった。クインジは休むことなく、大気の影響があっても安定して塗った時の明るさを失わないような新しい下塗り用の顔料を探しながら、様々なスタイルを用いて描き続けていた。この期間で合わせて約500ものデッサンと完成した状態の絵画作品(その多くは印象派的に描かれたもので、テーマに沿ったシリーズ作品である)と、約300もの線画絵が生み出された。

1886年クインジは3万ルーブルでクリミアのキキネイズ(現オポルズネヴォエ)村近くの土地を購入し、初めのうちは人里離れた粗末な小屋で妻と住んでいた。時がたつとその土地に荘園ができ、夏にはそこで自分の弟子たちと共に外光技法の練習を行った。

1888年クインジは移動派画家のニコライ・ヤロシェンコによってカフカスに招かれた。二人は現地でブロッケン現象(見る人の影の周りに虹の光輪が現れる現象)という極めて稀な山岳現象を目撃した。旅によって尋常でない程のインスピレーションを受けたクインジはサンクトペテルブルクに戻ると、明確なロマン主義的要素の入った数々の素晴らしい山岳風景画を描いた。これらの作品の主な特徴は、カフカスをある種の理想的、夢想的な国のシンボルとして表現したことである。これらの作品とカフカスはニコライ・レーリヒがヒマラヤ山脈の作品を描くインスピレーションを与えたと考える研究者もいる。

1901年クインジは隠居生活をやめ、初めに弟子たちに、その後友人たちに4つの作品を公開した。23年かけて完成した『ウクライナの夕方』、『ゲッセマネの園のキリスト』、三作目となる『白樺の林』、そしてすでに有名な作品であった『朝のドネプル川』である。以前のようにこれらの作品は高く評価され、クインジは再び話題の画家となった。同年11月クインジ作品による最後の展示会が開かれた。この展示会以降はクインジが死ぬまで誰も彼の新作を見ることはなかった。

-

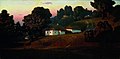

『ウクライナの夕方』(サンクトペテルブルク、ロシア美術館)

-

『朝のドネプル川』(1881年、モスクワ、トレチャコフ美術館)

-

『白樺の林』(1901年、ミンスク、ベラルーシ国立美術館)

晩年

[編集]

晩年の10年は、『虹』、『赤い夕焼け』や、『夜』のような傑作の創作が際立っている。最後の『夜』には幼少期の回想と空を観察することへの情熱が融合しており、キャンバスの使い方は初期のクインジの作品を思い起こさせる。

1894年から1897年の間クインジは美術アカデミー付属高等美術学校風景部門の教授、教官であった。

19010年の夏、クリミアにてクインジは肺炎を患った。クインジの妻は医者の許可を得て彼をサンクトペテルブルクに移したが、回復の望みもむなしく症状は進行し、心臓も悪くなった。クインジは1910年7月11日(ユリウス暦で24日)サンクトペテルブルクで亡くなり、スモレンスキー正教墓地にて弔われた。墓には彼の胸像と墓石が設置された。墓石には花崗岩で出来た枠に、樹上に蛇の巣がある生命の樹を模したモザイク彫刻絵があり、絵の端には古代バイキングの様式に則った彫刻が施されている。墓石の設置はアレクセイ・シューセフが設計、ヴラディミール・ベクレミシェフが胸像、、ニコライ・レーリヒが彫刻絵のデッサンをそれぞれ担当しし、モザイク絵はヴラディミール・フロロフのアトリエで作られた。1952年に遺骨と墓標はアレクサンドロ=ネフスカヤ大修道院のティヒヴィンスコエ墓地に移された。

クインジは自身の全資金を、画家の支援を目的としコンスタンティン・クリジツキーと共に1908年に創設したペテルブルクの画家団体(クインジ記念画家協会)に遺贈した。毎年の支援金はクインジの妻によって2500ルーブルに決められた。遺言にはさらに当時生きている全てのクインジの血縁についても言及され、一部の遺産は彼を記念した学校の設立のために、クインジが洗礼を受けた教会に寄贈された。

クインジの慈善活動

[編集]クインジが名声を手に入れ、彼の作品が高額で取引されるようになると、クインジはサンクトペテルブルクのワシリエフスキー島にある集合住宅を購入、修繕し、有料で部屋を貸し出した。絵の報酬と部屋の貸し出しから得た利益の大部分を慈善事業に投じながら、彼自身も妻とそこで質素に暮らしていた。そして1904年クインジは美術アカデミーへ24年分の賞金支給のために10万ルーブルを贈呈し、1909年クインジ美術協会に15万ルーブルを寄付、そしてクリミアの荘園を購入した。同年帝国美術奨励協会へ風景画家への賞金のために1万1700ルーブルを寄付した。

クインジ美術協会はタガンログの地元の学習協会の依頼によりクインジの死後タガンログ美術館へ傑作の一つである『虹』と『波』の習作を贈呈した。現在タガンログ美術館にはこの二作品の他にもさらに『夜の海』、『忘れられた村』が保管されている。1914年、同協会の代表者はエカテリノスラフスカヤ絵画美術館(現ドネプロペトロフスキー美術館)の開館を記念して1880-1990年のクインジの習作のうちいくつかの世に知られていない作品を贈った。それらの作品はどれも時がたてば多数の作品の基礎となったものだった。習作『雷雨の後』は作品『村』の前に描かれ、『山々』は作品『雪の尾根。カフカス』(1890-1895、サンクトペテルブルク、ロシア美術館)、『草原の上の雷雲』は後に作品『雲』(1898-1908、サンクトペテルブルク、ロシア美術館)へと生まれ変わった。

ギャラリー

[編集]-

『森の月明かり、冬』[2]

-

『ウクライナの夜』(モスクワ、トレチャコフ美術館)

-

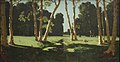

『白樺の林』、1879年、モスクワ、トレチャコフ美術館[3]

-

『磯波と雲』、1882年

-

『エルブルス山』、1890年 - 1895年

-

『早春』、1895年[5]

-

『白樺の林』(1901年、ミンスク、ベラルーシ国立美術館)

-

『虹』(1900-1905年、サンクトペテルブルク、ロシア美術館)

-

『赤い夕焼け』(1905-1908年、ニューヨーク、メトロポリタン美術館)

-

『夜』(1905-1908、サンクトペテルブルク、ロシア美術館)

脚注

[編集]- ^ “ロシア絵画でキリストはどのように描かれたか”. ロシア・ビヨンド. (2019年10月31日) 2020年4月26日閲覧。

- ^ “ロシア人画家が描いた冬”. ロシア・ビヨンド. (2019年12月9日) 2020年4月26日閲覧。

- ^ “10枚のロシアの素晴らしい風景画(絵画特集)”. ロシア・ビヨンド. (2019年11月4日) 2020年4月26日閲覧。

- ^ “モスクワ、トレチャコフ美術”. 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター. 2020年3月22日閲覧。

- ^ “春の気配:一年で最良の季節を描いたロシア人芸術家たちの絵画と文学作品の抜粋”. ロシア・ビヨンド. (2018年3月14日) 2020年4月26日閲覧。

参考文献・外部リンク

[編集]- クインジの作品一覧

- Биография и 57 картин Архипа Ивановича Куинджи

- Устав состоящаго под Высочайшим Государя Императора покровительством Общества имени А. И. Куинджи

![『ゲッセマネの園のキリスト』(1901年、アループカ、ヴォロンツォフ宮殿美術館)、1901年[1]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Kuindzhi_Jesus_Christ_1901.jpg/120px-Kuindzhi_Jesus_Christ_1901.jpg)

![『森の月明かり、冬』[2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Archip_Iwanowitsch_Kuindshi_003.jpg/120px-Archip_Iwanowitsch_Kuindshi_003.jpg)

![『ドネプル川の月夜』(1880年、サンクトペテルブルク、ロシア美術館)、1880年[4]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Kuindzhi_Moonlit_night_on_the_Dnieper_1880_grm_x2.jpg/120px-Kuindzhi_Moonlit_night_on_the_Dnieper_1880_grm_x2.jpg)

![『早春』、1895年[5]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Kuindzhi_Early_spring_1890_1895.jpg/120px-Kuindzhi_Early_spring_1890_1895.jpg)