利用者:Naokijp/sandbox/旗塚古墳

|

ここはNaokijpさんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。

登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |

| 旗塚古墳 | |

|---|---|

|

旗塚古墳 | |

| 所属 | 百舌鳥古墳群 |

| 所在地 | 大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町3丁 |

| 位置 | 北緯34度33分24.2秒 東経135度28分57.5秒 / 北緯34.556722度 東経135.482639度座標: 北緯34度33分24.2秒 東経135度28分57.5秒 / 北緯34.556722度 東経135.482639度 |

| 形状 | 帆立貝形古墳 |

| 規模 | 墳丘長57.9メートル |

| 埋葬施設 | 不明 |

| 出土品 | 葺石、円筒埴輪、朝顔形埴輪、盾・蓋(きぬがさ)などの形象埴輪 |

| 築造時期 | 5世紀中頃 |

| 史跡 | 国の史跡:百舌鳥古墳群を構成する古墳の一つ |

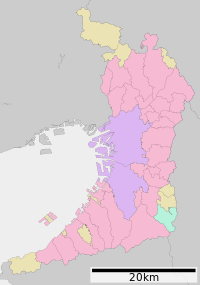

| 地図 |

|

旗塚古墳(はたづかこふん)は、大阪府堺市堺区夕雲町3丁の大仙公園内に所在する帆立貝形古墳である。百舌鳥古墳群を構成する古墳の1つで、国の史跡に指定され、世界文化遺産 百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群- の構成資産の一部として登録されている。

概要

[編集]大仙公園内にあり、大仙陵古墳と上石津ミサンザイ古墳の中間辺りにあるが、陪塚ではなく独立した古墳と考えられ、グワショウ坊古墳の西側に隣接する、前方部が短い帆立貝形前方後円墳(帆立貝式古墳)である[1]。前方部を西に向け、馬蹄形の周濠があり、墳丘は、2段築成で、長さ約57.9メートル、後円部径約41.5メートル、後円部高さ約3.8メートル、前方部幅約24.7メートル、前方部高さ1.3メートルである[2]。後円部の南側には約13m幅で、造り出しが3m張り出す[1]。埋葬施設の構造や副葬品の内容は不明だが、後円部の平坦面には、葺石が敷かれ埴輪列が残り、円筒埴輪列の前には一定の間隔を開けて、盾形と思われる形象埴輪が並べられていた[3]。盾形に巡らされた周濠の堤にも埴輪が並べられ、葺石が並べられていたと考えられる[3]。出土品として、円筒埴輪のほか、多種多様な形象埴輪が発見され、これらから5世紀前半から中頃に築造されたと考えられる[3]。

現状は、墳丘裾から周濠までが整備されていて、濠内から外側は大仙公園として市民に開放されている。かつて大仙公園は、都市緑化植物園として位置づけられ、植物の自然生態系の表現としての森林推移実験樹木観察が行われており、墳丘上にはクヌギ・アベマキ・エノキなど樹木が密生し[4]、墳丘が確認し難い。その生育する樹木は、グワショウ坊古墳とともに、植生観察林として堺植物愛好会により観察研究されていた[5]。

規模

[編集]古墳の規模は以下の通り(資料により数値に変動あり)。

調査概要

[編集]- 1942年(昭和17年)の航空写真による調査では、畦畔が墳丘周囲を円形に巡り、周濠の名残とみられる[5]。

- 1986年(昭和61年)大仙公園整備に伴う古墳整備工事計画による調査[5]。

- 調査は、墳丘裾と濠の護岸に関するもののみで、工事に伴い、断面柱状図作成と写真撮影、遺物の採取が行われ、石見型埴輪などが発掘されている。断面柱状図によると、表土下の地山相当層との界に濠埋土と考えられる堆積物が殆ど認められなかった。

- 2007年(平成19年)9月13日 - 14日、国庫補助事業による発掘調査[5]。

- 出土した円筒埴輪には、指で押さえた圧痕あとが残り、内外面に横刷毛あとが確認できた[5]。

出土品

[編集]当古墳関連遺物として、葺石、円筒埴輪、石見型盾形埴輪、朝顔形埴輪、盾、甲冑、蓋(きぬがさ)などの形象埴輪が出土した[2]。

文化財

[編集]国の史跡

[編集]史跡:百舌鳥古墳群を構成する19古墳のうちの一つとして、史跡に指定されている。

- 2014年(平成26年)3月18日に、史跡に既指定されている7古墳(いたすけ古墳、長塚古墳、収塚古墳、塚廻古墳、文珠塚古墳、丸保山古墳、乳岡古墳)を統合し、旗塚古墳、グワショウ坊古墳、御廟表塚古墳、ドンチャ山古墳、正楽寺山古墳、鏡塚古墳、善右ヱ門山古墳、銭塚古墳、寺山南山古墳、七観音古墳、御廟山古墳内濠、ニサンザイ古墳内濠を追加指定し、名称が百舌鳥古墳群と改められた[1]。

世界遺産

[編集]2019年(令和元年)7月6日に世界文化遺産 百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群- を構成する百舌鳥古墳群の構成資産の一部として登録されている[6][7][8]。

交通アクセス

[編集]脚注

[編集]- ^ a b c “百舌鳥古墳群/史跡名勝天然記念物/国指定文化財等データーベース”. 文化庁. 2021年11月18日閲覧。

- ^ a b c d e “旗塚古墳 【世界文化遺産 構成資産】”. 堺市役所 文化観光局 博物館 学芸課. 2021年11月19日閲覧。

- ^ a b c d e f 古墳築造 2009, p. 125.

- ^ “旗塚古墳”. 堺市役所 文化観光局 文化部 文化財課. 2021年11月19日閲覧。

- ^ a b c d e f 古墳群の調査1 2008, p. 14.

- ^ “世界遺産/文化遺産オンライン”. 文化庁. 2021年11月14日閲覧。

- ^ “世界遺産/百舌鳥・古市古墳群―古代日本の墳墓群/国指定文化財等データベース”. 文化庁. 2021年11月14日閲覧。

- ^ “百舌鳥エリア古墳リスト/百舌鳥・古市古墳群”. 百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議. 2021年11月14日閲覧。

参考文献

[編集]- 堺市文化観光局文化部文化財課 編集『百舌鳥古墳群 -堺の文化財- 第7版』堺市文化観光局文化部文化財課、2014年。

- 堺市生涯学習部 文化財課 編『百舌鳥古墳群の調査1』堺市教育委員会、2008年3月31日。

- 堺市博物館 編集 編『平成21年度秋秋季特別展『仁徳陵古墳築造 ー百舌鳥・古市古墳群からさぐるー』』堺市博物館 発行、2009年9月。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 旗塚古墳 - 堺ナビ - (公社)堺観光コンベンション協会 - 旗塚古墳の航空写真が掲載されている。

- 世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」 - 堺市役所

- 旗塚古墳 - 堺市役所

- 大仙公園 - 堺市役所