利用者:Oranda garashi/sandbox

表示

|

ここはOranda garashiさんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。

登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |

ピトレスク

中国趣味

[編集]ジャポニズム

[編集]

オリエンタリズム

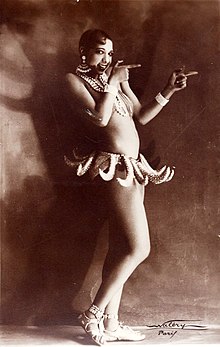

[編集]エジプトマニア アフリカ美術 アール・デコ

(アール・ネーグル)

コロニアリズム

[編集]

日本の場合

[編集]

| 大正期 |

|---|

|

|

| 大正期 |

|---|

|

| ■大正時代 ━戦間期 ■文学史の例 ■印刷メディアの例(━凌雲閣) ■大正デモクラシーの例 |