利用者:Sogawa Jumpei/もみあげ

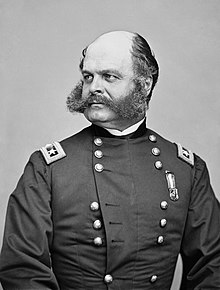

もみあげとは、顔の横に生えた髪の毛の一部分のことであり、生え際から耳の下へと広がっている。なお、英語でsideburnsという場合は、あごひげをはやしていない状態を指す。英語において、この"Sideburns"という単語は、原型の"burnsides"が19世紀に崩れたものである。元の"burnsides"は南北戦争で将官であったアンブローズ・バーンサイド[1]にちなんでいる。彼はその普通と違った髪型、つまり、顎のひげだけきれいに剃った口髭と、それにつながった濃いもみあげで有名であった。"Burnsides"から"Sideburn"に変わった理由はおそらくもみあげが顔の横にあるからであろう。トマス・ヒューズ(1822-1896)の作品、『トム・ブラウンの学校生活』(1857)の有名な悪役、ハリー・フラッシュマンは、アンブローズ・バーンサイドが有名でも将官でもなかったときにすでに、「もみあげ」を見せびらかしていたことも知られている。

もみあげの様々な種類

[編集]

もみあげは、口髭や下あごにはやすヤギひげなど、他のスタイルと組み合わせて生やされることがある。しかし、毛が、片方の耳からもう片方の耳まであごを通ってひとつにつながると、もみあげとは呼べなくなり、あごひげと呼ぶことになる。フレンドリームートンチョップとは、つながっている口髭をもみあげに追加した種類のものを言う。

頭を刈り長いもみあげを生やしたメキシコの現地人や、長いもみあげを生やし、かつ、典型的にはもみあげの他に何も顔に毛を生やさないコロンビア人は、「バルカロタス」を生やしていると呼ばれる。今日、そのような人はめったに見かけないが、16世紀には、男らしい虚栄心のしるしとして高く評価されており、ニュースペインでは植民当局によって禁止された結果、1692年の暴動につながった。[2]

イスラム教の慣習

[編集]いろいろなハディースで、あご髭は、もみあげも含み、そのすべてが必要であると言われている。たとえば、en:Sunan Abu Dawood 33;4183がその例である。それには、「預言者は、頭の一部を刈り、一部を刈らずに残している少年を見た。預言者は、『すべて刈れ。でなければすべて刈らずに残せ。』と言ってそれを許さなかった。」とある。したがって、en:ghair muqallidsやen:Salafis、en:Ahle Hadithなどの、多くのタクリード(先人が定めたイスラム法の解釈を無条件に受け入れる派)ではないイスラム教徒、たとえば特定宗派に属さないムスリム、サラフィー主義やアフル・アル・ハディースの人々はあご髭を生やすことをムスリムの義務とみなす。これは、伝えられるところによると、サヒーフ・アル=ブハーリーに由来する非イスラム教徒とは異なるということである。「アッラーが唯一神ではなく付きそう神格などがいると信じる者とは違う行動をせよ」[3][4]

歴史

[編集]

古代において、アレクサンダー大王はポンペイから出てきたモザイク画で、もみあげと共にに描かれていた。

18世紀には、ポーランドより西の地域のヨーロッパ人男性は例外なくあごひげをきれいに剃っていたが、続くナポレオン1世の時代には、あごひげのようなもみあげが流行りはじめた。初めは軍人の間で流行った。この流行は結局、西洋ファッションの最初の波として明治時代の日本へと行き着いた。西欧における顔の毛の流行の再来は、軍の正装として始まった。フサール連隊が見せびらかしていた英雄的もみあげに触発されたのが始まりであった。

ヨーロッパのファッションにならって、南米の若いクリオーリョがもみあげを取り入れた。ホセ・デ・サン=マルティンやマヌエル・ベルグラーノ、アントニオ・ホセ・デ・スクレ、ベルナルド・オイギンス、ホセ・ミゲル・カレーラ、アントニオ・ナリーニョなどの、多くの南米の独立の英雄たちはもみあげを生やしていたし、生やした姿が数多くの絵や硬貨、紙幣に描かれた。

19世紀、もみあげはしばしば、今日見られるものよりもはるかに派手であった。それは現在ムートンチョップと呼ばれているものに似ていたが、それよりもかなり極端なものであった。この時代の文学では「ほおひげ」(side whiskers)がよくこの様式に言い及ぶが、この中でほおひげは、あごの下によく伸びたもののことである。もみあげは20世紀初頭、あごひげと同じようにすぐに時代遅れとなって行った。そして第一次世界大戦中、ガスマスクの密閉を保障するために、ひげはきれいに剃らなければならなかった。ただし、このことは口ひげには影響しなかった。

1936年、ヨットのクルージング中、フランクリン・ローズヴェルト大統領が実験的に短期間、もみあげをはやしてみたところ、妻エレノア[5]の笑顔しか引き起こさなかった。1950年代中ごろ、もみあげは再び息を吹き返した。マーロン・ブランドのもみあげが、彼を『乱暴者』(1953)として特徴づけたのだ。 エルヴィス・プレスリーに駆り立てられて、"hoods"や"greasers"、"rockers"ら、アイビー・リーグ[6]にいることを拒絶する若者たちが、反抗的な後思春期の男らしさの象徴としてもみあげを見せびらかした。もみあげは、1960年代のヒッピー文化において新しい言外の意味を得た。つまり、公立高校の卒業式にもみあげをはやして出席するための、ニュージャージーの若者の闘いが、1967年、新聞の記事になった。[7]また、もみあげは、1960年代の終わりから70年代初めにかけて、ヒッピーやスキンヘッドなどの若者のサブカルチャーの間でも、新しい意味を得た(スキンヘッドはしばしばムートンチョップを好んだが)。もみあげはまた、元来はラムチョップだが、サンフランシスコやシドニーのゲイクラブの象徴になった。これらの雑多な歴史が理由で、もみあげは、ヴィクトリア朝風で、究極に保守的であるとか、反抗のしるしであるとか、あるいは単に、現在の流行の産物として見なされてしまうかもしれない。

関連項目

[編集]参照

[編集]- ^ Goolrick, William K.. Rebels Resurgent: Fredericksburg to Chancellorsville. pp. 29

- ^ Joaquín García Icazbalceta. “Vocabulario de mexicanismos : comprobado con ejemplos y comparado con los de otros paises hispano-americanos”. Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. March 1, 2013閲覧。

- ^ http://www.themodernreligion.com/misc/hh/trimming-beard.html

- ^ One Thousand Beards: A Cultural History of Facial Hair, page 87, Allan Peterkin - 2001

- ^ "President Grows crop of Sideburns: Mrs. Roosevelt Laughs Heartily as He Arrives at Campobello". The New York Times 28 July 1936. Retrieved 9 September 2008.

- ^ "Sideburns a la Presley Aren't Ivy; Dern of Penn Quits Track Rather Than Alter Appearance". The New York Times, 9 February 1957. Retrieved 9 September 2008.

- ^ "Youth With Sideburns Is Graduated in Jersey". The New York Times, 13 June 1967. Retrieved 9 September 2008.

外部リンク

[編集]- Statues With Sideburns—A collection of statues of showing sideburns