多剤大量処方

(1)薬物療法偏重の3分診療

(2)精神療法は医師以外のスタッフが行うというスプリット治療[1]

(3)薬を出すしか能がない[2]

といったものがあるが、その薬物に関する知識も不得意とする者が多い[3]。2010年に厚労相が「うつ病などに対する薬漬け医療」に言及してプロジェクトチームを発足させ[4]、議論が進められた結果、2014年度の診療報酬改定から、一定の上限を超えた処方に対する診療報酬が減算されることになった。

多剤大量処方(たざいたいりょうしょほう)とは、同じような薬効の薬が必要数を大幅に超えて多数処方され、かつ、それぞれの薬の量自体も本来必要な量より多い処方のことである。多剤併用大量処方(たざいへいようたいりょうしょほう)とも呼ばれる。多剤大量処方に陥る原因は、単純に薬を多く投与したほうが効果が高くなるだろうという、医師の誤った思い込みである[5]。そのため、薬理学的な考慮のない、危険性を無視した投薬がままみられる。

精神科医療においては、精神科医による薬理学の知識不足が多剤大量処方の原因として指摘されている[6][7][3]。そのため、これらの薬が精神疾患を完治させるわけではないにもかかわらず、目先の症状の変化に気を取られて、同じような薬を何種類も処方することになる[8]。そして、それぞれの薬の量が限度用量以内であれば、全体として過剰投与になっているとは認識されくにい[6]。精神科で使用される薬には主なものとして抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、興奮剤、抗不安薬/睡眠薬などがあるが、深く考えずにそれぞれのカテゴリーの薬を複数ずつ処方すれば、ほぼ自動的に多剤となってしまう。こうした薬では減薬時に離脱症状が生じることがあり、減薬も困難となることがある。

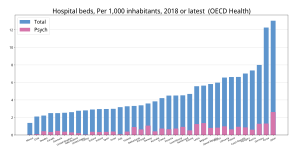

欧米では向精神薬の登場により、それまで精神科病院に収容することしかできなかった患者の社会復帰が進み、精神科病院の病床数は減少していった。しかし、日本では逆に、それまで家庭などで放置されてきた患者の収容・隔離が進み、病床数は増えていった[9][10]。日本では、入院日数が長くなるほど、薬を使うほどに収入が増える医療保険システムにより、多剤化・大量化・高力価化が促され、効果が不十分な患者に多量に薬を使うことが常態化していき、減量が簡単ではなく減薬の方略もないので半永久的な投薬の実態があった[8]。統合失調症への投薬で言えば、1970年代には向精神薬の薬剤投与数の平均は2剤、200-300ミリグラムであったが、1993年には5剤、平均1000ミリグラムを超えた[11][12]。厚生労働省は2010年に自殺うつ病対策チームを発足し、日本では諸外国より精神科での多剤投与が多く、これが、オーバードーズ(過量服薬)による自殺未遂が後を絶たない素因になっていると指摘されている[13]。2016年、多剤大量処方の改善のための「向精神薬減量ガイドライン」を計画する、日本精神薬学会が発足した[14]。

1971年の向精神薬に関する条約では、乱用されてはならない薬物が指定されている。2010年に国際麻薬統制委員会(INCB)は、日本でのベンゾジアゼピン系薬物の消費量の多さの原因に、医師による不適切な処方があると指摘している[15]。

日本における動向

[編集]

1955年に、日本に薬物療法が導入され、1970年代には統合失調症の患者へ投薬される向精神薬の薬剤投与数の平均は2剤であったが、1993年には5剤となった[11]。別の文献では、1964年の『精神科治療学集大成』では100-200ミリグラムとされた抗精神病薬の維持量は、1970年代に200-300ミリグラムの例が多くなり、1993年では平均1000ミリグラムを超えた[12]。1980年代より、悪性症候群の報告が100名を超えるようになってくる[12]。

たび重なる注意喚起

[編集]2004年の日本精神神経学会では、抗精神病薬は単剤での使用が望ましいにもかかわらず、多剤大量処方が改善されない現状について言及がなされた[17]。2008年には、過量服薬の危険性に特に配慮が必要である境界性人格障害に対するガイドラインが公開された。多剤処方の有効性を支持する強い証拠がないため、単剤使用が推奨され、長期にわたる漫然とした処方の有効性も示されていないという内容である[18]。2009年10月30日には、日本うつ病学会が「SSRI/SNRIを中心とした抗うつ薬適正使用に関する提言」において、大量処方を避けるという一般的な注意点を喚起している[19]。

2010年1月に、厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチームが発足した。6月24日には、厚生労働省から、各都道府県の精神保健福祉主管部局長および、日本医師会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会、日本自治体病院協議会、日本総合病院精神医学会、精神医学講座担当者会議、国立精神医療施設長協議会、日本精神神経学会の会長あてに、「向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について」という題で、自殺傾向のある患者に対して、向精神薬等の適切な処方に配慮する旨を通達している[20]。

この問題は国会でも取り上げられている。

現在、厚生労働省で、自殺・うつ病対策プロジェクトチームの会合が開かれております。(中略)ここで議論のテーマになったのが、精神科や心療内科で処方される向精神薬の多剤大量服用が自殺を引き起こす要因になっているのではないか、こういう状況をどうするかということに関してだったというふうに聞いております。

これは不審死の行政解剖を行っている東京都監察医務院の監察医、水上創医師の論文でありますけれども、表を見ていただきたいと思います。衝撃的な数字です。自殺という事例の中、317例ありますけれども、実はこの自殺という事例の中をたどっていただくと、中毒物質という一覧の中で、バルビツレート類というところからその他及び詳細不明の向精神薬、ずらずらっと並んでいる、これは全部、禁止薬物とかではなくて、精神科で処方されている向精神薬を服用してのケースであります。実に317例中289例までが、こうした向精神薬を服用した上で自殺を図られた、こういうケースだとこの水上医師の論文の表は示しているわけであります。また、この論文中では、この向精神薬を多剤併用して、相互作用等の要因が自殺を引き起こした可能性が高いということが指摘をされています。

ことし六月、厚生労働省で、向精神薬の処方に関する注意喚起をしておられますけれども、精神科医療の現場では、こうした形で複数の向精神薬を医師向け添付文書の適量を超えて大量に処方する、いわゆる多剤大量処方がまかり通ってしまっている現状がある。諸外国では、今や単剤処方が主流で、日本のように、多剤大量処方が精神科において広く行われることは異常とも言われております。 — 柿沢未途 - 衆議院厚生労働委員会. 第175回国会. Vol. 1. 3 August 2010.

2010年9月9日には、厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチームが「過量服薬への取組」を公表し、以下の取り組み指針が提言された[21]。

- ゲートキーパー役として薬剤師を活用すること [21][22]

- 診療ガイドラインの作成・普及啓発の推進(厚生労働科学研究事業を活用) [21]

- 厚労省内の研修事業に過量服薬関連の事項を追加 [21]

- 一般診療科医療と精神科医療との連携の強化 [21]

- チーム医療で患者と良好な関係を築くこと [21]

12月1日には、日本うつ病学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会の4学会が合同で、「向精神薬の適正使用と過量服用防止のお願い」を公表し、向精神薬を処方する医師に対して、過量服薬の背景にある不適切な多剤大量処方に注意喚起を促している[23]。

2011年3月には、処方の実態に関する調査書が作成され[24]、11月に厚生労働省から公表された[25]。この取り組みは、ゲートキーパー役が期待される日本薬剤師会、日本病院薬剤師会にも共有された[22][26][27]。

また、中毒の危険性がある薬を処方しているにもかかわらず、用量の順守や、あるいは血液検査などの安全管理がなされていない事例もある。症例報告の記事・論文でもこのような事例は少なくなく、公的機関からも繰り返し注意喚起がなされている[28][29]。

2014年の経済協力開発機構による、日本の医療の質レビューでは「専門家及び地域社会双方による精神保健医療福祉サービスにおいて、不適切な薬剤使用(行き過ぎた多剤投与)を削減し、診療報酬を通じて代替的治療法が適切に評価されるようにするために、一層の努力が必要である」と勧告されている[30]。

政府による処方規制

[編集]2011年、厚生労働省は「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム:過量服薬対策ワーキングチーム」の調査を受け[31]、3剤以上の処方についての必要性を適正化する取り組みを始めた[25]。

2012年3月、厚生労働省は自立支援医療費支給認定実施要綱の第4項を改正し、地方公共団体は自立支援医療行政に関し、以下の管理が求められるようになった[32]。

- 支給認定時に診断書を確認し、同一種類の向精神薬が3種類以上処方されているか確認する。

- その際に、3種類以上処方されている場合は、指定自立支援医療機関から理由を求める。

- 支給認定時の確認にて該当した者は、その後の支給期間中も診療録等で治療状況を把握する。

2014年度の中央社会保険医療協議会による診療報酬改定では、多剤処方を行った場合には「精神科継続外来支援・指導料」をゼロ算定、および処方料・処方箋料・薬剤料をマイナス算定する方針が答申された[33]。しかしこれに日本精神神経学会は反対声明を出すという経緯があり[34]、いくつかの条件を満たす場合には減額されない例外が設けられた[35]。また、1回の処方において抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を4種類以上・抗精神病薬を4種類以上投与した医療機関は、定期的に状況を集計して厚生労働省へ報告することが必要になった[35]。

向精神薬多剤投与により減額されない例外(厚生労働省通達)

- (イ) 他の医療機関で既に向精神薬多剤投与されていた場合、初診から6か月間まで

- (ロ) 現在投与されている向精神薬を切り替える場合、最大3か月の移行期間(年に2回まで)

- (ハ) 臨時に投与した場合。連続投与期間は2週間以内または14回以内。1回投与量については1日量の上限を超えないこと。投与中止期間が1週間以内の場合は連続する投与とみなす。

- (ニ) 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出た者が、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合

- 臨床経験を5年以上有する医師であること。

- 適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師であること。

- 精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10の「3」の「(1) 疾病,傷害及び死因の統計分類基本分類表」に規定する分類をいう)において F0 から F9 の全てについて主治医として治療した経験を有すること。

- 精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。

— 『平成26年3月5日付け保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』(プレスリリース)厚生労働省 近畿厚生局、2014年3月5日。

2016年度の診療報酬改定においては、減額裁定される条件が「3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬の投薬」へと強化された[36]。さらに薬剤総合評価調整管理料(250点)が新設され、入院および外来において6種類以上の処方薬がなされている場合、これを2種類以上カットした場合には診療報酬算定されるようになった[37]。2017年より、抗不安薬・睡眠薬の添付文書を改訂して長期連用を避け、依存症や、急な大幅な減薬による離脱症状についての注意が追加され[38]、依存のリスクを高める類薬の重複処方についても注意が促されていた[39]。

2018年度より「4種類以上の抗不安薬および睡眠薬の投薬を行った場合」に減算されることが追加され制度上の通常の想定は3剤までとなり、ベンゾジアゼピン系(あるいは同じ作用機序)の抗不安薬、睡眠薬が12か月以上の継続処方の場合は、診療報酬の減算(▲13点)となった[40]。

2018年度診療報酬改定

第5部 投薬

- 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以 上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの 及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投 与するものを除く。)を行った場合 18点

- 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬 期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域 包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状 を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当 該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合 又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 29点

- 1及び2以外の場合 42点

— 『平成30年度診療報酬改定について』(プレスリリース)厚生労働省、2017年。

減量ガイドラインの作成

[編集]先に述べたうつ病等対策プロジェクトチームでは診療ガイドラインの活用が提案されているが、そのひとつである「統合失調症に対する抗精神病薬多剤処方の是正に関するガイドライン」は[41]、2013年に公開された[42][43]。2016年9月には日本精神薬学会が発足し、多剤大量処方を改善するための「向精神薬減量ガイドライン」の策定を数年がかりで計画している[14]。

また2015年より、各種のガイドラインの効果を検証するための「精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究」(EGUIDE研究)が開始されており[44]、北海道大学や東京大学、慶応大学など主要な大学が連携した講習会も開始された[45]。

処方数の分布

[編集]| 外来 | 入院 | |

|---|---|---|

| 1種類 | 38.70% | 43.50% |

| 2種類 | 18.90% | 23.00% |

| 3種類 | 21.90% | 11.70% |

| 4種類 | 5.70% | 5.90% |

| 5種類以上 | 8.20% | 6.10% |

| 無回答 | 15.60% | 9.80% |

| 3剤以上割合は外来26.8%、入院23.7% | ||

1979年と1989年の調査では、統合失調症の患者に対して、抗精神病薬を1剤投与している症例が約22%、2〜3剤が60%前後、4剤以上は10%以下であった[46]。しかし、1990年代には1剤が11.1%、2〜3剤が63.5%、4剤以上は12.8%と、増加傾向が認められた[46]。1997年の気分障害の症例では、抗うつ薬のほかに、76%の症例が複数の睡眠薬、50%が複数の抗不安薬を処方されている[46]。

2003年の、東アジアの共同研究である「抗精神病薬の処方についての国際比較研究」[47] では、抗精神病薬の一日投与量の平均値をクロルプロマジン換算で比較している。これによると中国が402.7 mg、台湾が472.1 mg、韓国が763.4 mgなのに対して、日本は実に1003.8 mgと飛びぬけて大量となっている。同時にこの研究では、併用薬剤数の最大値が中国5剤、台湾7剤、韓国7剤、日本は15剤と突出している。

2010年のPCP研究会会員を対象とした調査では、統合失調症の患者に対して、単剤処方は35.2%、2剤以上併用は64.8%であり、そのうち大量処方に該当する症例は30.7%であった[48]。また、統合失調症の患者に対しては、抗パーキンソン薬(抗コリン薬)が58.6%、抗不安薬/睡眠薬77.5%、気分安定薬34.1%の患者に処方されている[48]。

日本の30万件の診療データからの解析がある[49]。2009年時点のデータで、また、精神科以外のケースも含んでいるが、次の通りである。

- 抗精神病薬:1剤70.0%、2剤21.5%、3剤以上8.5%

- 抗うつ薬:1剤65.3%、2剤25.8%、3剤7.2%、4剤以上1.7%

- 抗不安薬:1剤83.6%、2剤14.5%、3剤以上1.9%

- 睡眠薬:1剤72.7%、2剤21.2%、3剤以上6.1%

日本薬学会と埼玉県薬剤師会との共同研究によれば、複数レセプト間での重複処方が最も多いのは内科と整形外科の組み合わせであり、重複頻度の高い薬剤はエチゾラム、該当者の平均年齢は約70歳であった[50]。その原因について研究者はエチゾラムが法律上の向精神薬に指定されていないことを挙げており、法の規制対象にすべきだと述べている[50]。これは2016年、麻薬及び向精神薬取締法における第三種向精神薬に指定された。

多剤大量処方の実態と原因

[編集]

| BZD系催眠鎮静薬 | BZD系抗不安薬 | ||

|---|---|---|---|

| アイルランド | 85.35 | フィンランド | 412.27 |

| 日本 | 51.69 | アイルランド | 312.58 |

| ベルギー | 39.78 | マーシャル諸島 | 97.85 |

| キューバ | 32.98 | ポルトガル | 94.80 |

| ルクセンブルク | 31.36 | クロアチア | 82.17 |

| スペイン | 30.58 | ハンガリー | 76.94 |

| イタリア | 27.22 | スペイン | 66.01 |

| フィンランド | 23.42 | ベルギー | 64.91 |

| ドイツ | 18.71 | カナダ | 64.51 |

| フランス | 16.81 | ウルグアイ | 62.62 |

| 〜 | |||

| 日本 | 18.22 | ||

| 単位:統計目的の千人あたり1日投与量 推奨処方量などではない 高消費は過剰処方や違法流通網への流入も示唆する | |||

表について、2010年に国際麻薬統制委員会 (INCB) は、日本でのベンゾジアゼピン系の消費量の多さの原因に、医師による不適切な処方があると指摘している[15]。この頃のINCBの報告書では、日本はベンゾジアゼピン系の消費量が他の先進国の半分程度となっているが、国際麻薬委員会に確認すると最も使用されるエチゾラム(また日本で複数診療科から誤って最も重複処方された[52])が含まれていないことから単位人口当たり世界最多と断言できないが、その可能性が高いと指摘された[53]。2011年の報告書では、抗不安薬の最高値はハンガリー127.25、ポルトガル103.8であり[54]、日本は倍増半減の様な変動はなく、他国の最高値が2016年(表を参照)のフィンランド、アイルランドのように突出していなかった状況での話である。

多剤大量処方の実態は次のようなものである[55][56][57][58][59][8]。

まず、薬は増やせば増やすほど効果が増すという思い込みから、どんどん薬を増やしていくことに原因の発端がある。そのため、求める効果のための有効量、どの程度の量で効果がどう変わるかといった用量依存性、あるいは毒性や副作用といった、薬に関する基本的な知識を考慮に入れることなく処方されてしまう。多剤にするだけで症状が改善するという証拠はなく、これは不適切な処方となる。

欧米では精神病院の病床数が減少し、患者の脱施設化が進んでいったのは[10]、議論はあるが、一般的に向精神薬の登場によってであると言われている[9][60]。

対照的に、日本では1955年に44,250床、1960年には95,667床、1970年には170,000床、2000年には358,153床と増大していった[61]。 さらに精神病院では、入院日数が長くなるほど、あるいは薬を使うほど病院の収入が増えるという社会保険のシステムにより、多剤化、大量化、高力価化が促されていった[8]。そのため、標準的な投与量で効果が不十分な場合に、安易に多種・多量の薬を使うことが常態化していった。そうなると減量が容易ではなく、具体的な減薬の方略も持たない状態で半永久的に投薬が行われるようになった[8]。 その最たるものは、急速大量抗精神病薬飽和療法 (Rapid Neuroleptization) という、抗精神病薬を大量に投与する治療法であるが、1980年頃には有効性が否定されており[8]、英国国立医療技術評価機構 (NICE) では禁止勧告を出している[62]。

また、精神科の薬は対症療法が主であって、元の疾患を完治させる薬は少ない。アメリカ国立精神衛生研究所 (NIMH) のトーマス・インセルは「不運なことに、現在の薬は快方に向かう人があまりに少なく、治る人はほとんどいない[63]」と述べている。

そして、精神科の薬は一般に、危険性を十分に考慮する必要がある薬である。英国精神薬理学会 (British Association for Psychopharmacology) の指導者は、危険性と利益についての理解に基づいて安全かつ有効に向精神薬を使用するために、過剰投与・多剤投与・不十分なモニタリングなどに改善の余地があり、これは課題であるという趣旨を述べている[64]。

また、おおよそ薬剤の各種類において、自殺の危険性を高めるかどうかについての議論がある。抗不安薬や睡眠薬に用いられるベンゾジアゼピン系の薬剤が自殺の危険性を高めることが報告されており[65][66]、自殺の危険性のある抗うつ薬の賦活症候群や抗精神病薬による自殺関連行動が生じる懸念については、日本でもそれぞれの薬の添付文書に記載されている。気分安定薬として用いられる抗てんかん薬のアメリカでの承認試験からは、自殺および自殺企図の危険性を増加させることが見いだされ、その旨が添付文書に記載されている[67][68]。

薬が多剤・大量で用いられた後の減量は簡単ではない。各薬剤には離脱症状があり、抗精神病薬の離脱症状、抗うつ薬の離脱症状、精神刺激薬の離脱症状、気分安定薬の離脱症状、抗不安薬の離脱症状、睡眠薬の離脱症状としてよく知られているもののほかにも、副作用なのか、離脱症状なのか、あるいはもともとの疾患の症状なのかが識別困難な症状もある。また各薬剤間で作用を増減させる相互関係があり、増減した薬剤以外の薬剤によって副作用が増強されたり、離脱症状が出現したり、もしくは元の疾患が再発したりする可能性がある[69]。副作用や離脱症状が疾患と誤診される可能性もあり[69][70]、そのような場合にはさらに薬が追加されることになる[71]。

特に乱用薬物に分類される薬物の中でも、離脱に入院を要し、致命的となる可能性があるものは、ベンゾジアゼピン系・バルビツール酸系の鎮静催眠薬とアルコールのみである[72]。これらの薬物からの離脱の際には、解毒入院を要するような危険な発作や振戦せん妄(DT)の兆候である頻脈、発汗、手の震えや不安の増加、精神運動性激越、吐き気や嘔吐、一過性の知覚障害などの評価が必要である。いちど症状が出てしまうと薬物療法が効かなくなることも多く、その発症機序はいまだ不明なため、はじめから離脱症状の管理が必要である[73]。

医薬品を認可する際の臨床試験は一般に単剤で行われており、また、一般に短期間の試験で打ち切っていることに注意する必要がある。

日本の不審死の検死解剖からは睡眠薬・抗精神病薬・抗てんかん薬の検出が多く、具体的には、睡眠薬ベゲタミンに含まれるフェノバルビタール(バルビツール酸系)とクロルプロマジン(もともとは抗精神病薬)、ついでバルビツール酸系のペントバルビタール、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のゾルピデム、抗てんかん薬のカルバマゼピンや、バルプロ酸ナトリウムなどである[74]。

ガイドラインや証拠

[編集]アメリカ精神医学会(APA)は、アメリカ内科医学委員会財団(ABIM財団)が主導する過剰診療防止のためのChoosing Wiselyキャンペーンにおいて、精神医療において避けるべき加療トップ5を公表しており、「適切な初期評価および経過観察が行われていない患者に対し、抗精神病薬を処方してはならない」「二種類以上の抗精神病薬を継続的に投与してはならない」「認知症による行動・心理症状の治療に際し、抗精神病薬を第一選択肢とすべきではない」「成人の不眠症に対し、最初の治療介入として抗精神病薬を継続的に用いてはならない」「精神障害でないのならば、児童・青年に対する最初の治療介入として抗精神病薬を継続的に処方してはならない」と勧告している[75]。

英国国立医療技術評価機構 (NICE) は、抗うつ薬に関して、2009年のうつ病に対するガイドラインで、リスク-ベネフィット比が悪いため、軽症以下のうつ病に抗うつ薬を使用してはならないとしている[76]。また、ベンゾジアゼピン系薬は2週間までの投与に限るとしている[77]。日本うつ病学会による2012年のうつ病に対するガイドラインでは、軽症のうつ病に対して安易な薬物療法は避け、また1種類の抗うつ薬の使用を基本とすることが推奨されている[78]。

日本うつ病学会による、2012年の双極性障害に対するガイドラインでは、基本的には、気分安定薬か非定型抗精神病薬による単剤治療か1剤づつの組み合わせが推奨されている[79]。

NICEの統合失調症に対する2009年のガイドラインでは、抗精神病薬の多剤処方は薬剤切替時などの例外的短期間を除いて行なわないよう勧告している[80]。

NICEの境界性人格障害に対する2009年のガイドラインは、自傷行為、情緒不安定、一時的な精神病的症状に薬物療法を用いるべきではなく、処方するとしても1週間以上は推奨できないこと、乱用の可能性が最小で過量服薬時に相対的に安全な薬を選択すること、としている[81]。

厚生労働科学研究事業による2008年のガイドラインでは[21]、過量服薬の危険性があるため研究報告の数が限られており、また有効性が示される医薬品も一時的かつ部分的な効果であり、有効性が示されないベンゾジアゼピン系の薬剤の使用を避けて、処方するとしても数日から2週間程度とし、全体的にも抗うつ薬と抗精神病薬といった組み合わせは支持できず単剤療法を中心とすることが推奨されている[18]。

NICEの不安障害に対する2011年のガイドラインでは、全般性不安障害 (GAD) やパニック障害にはベンゾジアゼピン系の抗不安薬や、不安を鎮める目的での抗精神病薬は使用しないとしている。これらの疾患に長期的な有効性の根拠があるのは抗うつ薬のみである[82]。

NICEの不眠症に対する2004年のガイドラインでは、ベンゾジアゼピン系/非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の使用は、短期間にとどめることが推奨されている[83]。2013年の日本睡眠学会によるガイドラインでは、危険性の高いバルビツール酸系薬剤、多剤併用、漫然とした長期処方を避けることが推奨されている[84]。国立精神・神経医療研究センターの睡眠薬適正使用ガイドラインでは、常用量の睡眠薬で効果が不十分な場合に多剤処方が有効であるというエビデンスは存在せず、多剤処方はできるだけ避けるべきとしている[85]

世界保健機関 (WHO) は、1996年の「ベンゾジアゼピン系の合理的な利用」という報告書において、ベンゾジアゼピン系の利用を30日までの短期間にすべきとしている[86]。2010年に国際麻薬統制委員会 (INCB) は、日本でのベンゾジアゼピン系の消費量の多さの原因に、医師による不適切な処方があると指摘している[15]。

アメリカ合衆国では、アメリカ食品医薬品局 (FDA) によるベンゾジアゼピン系/非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の添付文書には、7〜10日の短期間の使用に用いる旨が記載されている[87]。

厚生労働省の認知症BPSDに対してのガイドラインにおいては、BPSDへの第一選択は原則非薬物介入であり、BPSDへの抗精神病薬投与は適応外処方である[88]。基本的に使用を勧めず、処方時には患者および保護者に承諾を取るべきである[88]。特に、身体拘束を意図した投薬や、多剤処方はすべきではない[88]。

2013年に、精神症状における多剤大量処方によって、脳に萎縮が起こるとされる研究論文がイギリスから発表された[89]。

出典

[編集]- ^ 平島奈津子、上島国利、岡島由香 2008, p. 143.

- ^ 井原裕「双極性障害と疾患喧伝(diseasemongering)」(pdf)『精神神経学雑誌』第113巻第12号、2011年、1218-1225頁。

- ^ a b 加藤隆一監修、鈴木映二『向精神薬の薬物動態学 -基礎から臨床まで』星和書店、2013年、表紙帯頁。ISBN 978-4791108374。 出版社による書籍の概要ページ に、薬物動態学を苦手とする精神科医が多い旨が書かれている。

- ^ 江刺正嘉 (2010年6月29日). “向精神薬:過量服薬対策、厚労相が表明 省内にPT”. 毎日新聞: p. 東京朝刊1面

- ^ 鈴木厚『日本の医療を問いなおす』筑摩書房、1998年10月、117頁。ISBN 978-4480057754。

- ^ a b 姫井昭男 2008, pp. 106–110.

- ^ 笠陽一郎 2008, pp. 4, 202.

- ^ a b c d e f 風祭元 2008, pp. 121–132.

- ^ a b デイヴィッド・ヒーリー 著、田島治、江口重幸監訳、冬樹純子 訳『ヒーリー精神科治療薬ガイド』(第5版)みすず書房、2009年7月、437-438頁。ISBN 978-4-622-07474-8。、Psychiatric drugs explained: 5th Edition

- ^ a b OECD 2014, pp. 15–16.

- ^ a b 井上俊宏『近代日本の精神医学と法―監禁する医療の歴史と未来』ぎょうせい、2010年、89頁。ISBN 978-4324800270。

- ^ a b c 風祭元『日本近代精神科薬物療法史』アークメディア、2008年、186頁。ISBN 978-4875831211。

- ^ 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 2010, p. 2.

- ^ a b “【日本精神薬学会】向精神薬減量ガイドライン策定へ”. QLifePro (2017年2月13日). 2017年2月19日閲覧。

- ^ a b c Special Report: Availability of Internationally Controlled Drugs: Ensuring Adequate Access for Medical and Scientific Purposes (PDF) (Report). 国際麻薬統制委員会. 2010年. p. 40.

- ^ Health at a Glance 2013 (Report). OECD. 21 November 2013. pp. 104–105. doi:10.1787/health_glance-2013-en. ISBN 978-92-64-205024。

- ^ “精神医学の到達点と展望を語る 第100回日本精神神経学会開催”. 週刊医学界新聞. (2004年6月21日) 2013年3月15日閲覧。 第2589号、医学書院

- ^ a b 平島奈津子、上島国利、岡島由香 2008, pp. 136, 142, 145, 148.

- ^ 日本うつ病学会、抗うつ薬の適正使用に関する委員会『SSRI/SNRIを中心とした抗うつ薬適正使用に関する提言』(pdf)(プレスリリース)2009年10月30日。2013年3月15日閲覧。

- ^ 『向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について 障精発0624第1号/2号』(プレスリリース)厚生労働省、2010年6月24日。2013年3月15日閲覧。

- ^ a b c d e f g 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 2010, pp. 10–12.

- ^ a b 日本薬剤師会『過量服薬対策等に関する資料の送付について 日薬業発第349号』(pdf)(プレスリリース)2011年11月14日。2013年3月15日閲覧。

- ^ 日本うつ病学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会 2010.

- ^ 中川敦夫ら 2011.

- ^ a b 厚生労働省『向精神薬の処方実態に関する報告及び今後の対応について』(pdf)(プレスリリース)厚生労働省、2011年11月1日。2013年3月15日閲覧。

- ^ 日本病院薬剤師会『抗不安薬又は睡眠薬を服用している患者等への対応について』(pdf)(プレスリリース)2011年11月2日。2013年3月15日閲覧。

- ^ 『向精神薬の処方実態に関する報告及び今後の対応の件/過量服薬対策等に関する資料の送付の件』(プレスリリース)日本薬剤師会、2011年11月24日。2013年3月15日閲覧。

- ^ ラミクタール錠(ラモトリギン)の重篤皮膚障害と用法・用量 遵守、早期発見について (PMDAからの医薬品適正使用のお願いNo6) (pdf) (Report). 医薬品医療機器総合機構. 2012年1月. 2013年1月1日閲覧。

- ^ 炭酸リチウム投与中の血中濃度測定遵守について (PMDAからの医薬品適正使用のお願いNo7) (pdf) (Report). 医薬品医療機器総合機構. 2012年9月. 2013年1月1日閲覧。

- ^ OECD Series on Health Care Quality Reviews - Japan (Report). OECD. 2014年11月. Chapt.4. doi:10.1787/9789264225817-en。

- ^ 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 2010.

- ^ 厚生労働省 社会援護局障害保健福祉部長「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正について(障発0322第1号)」 2012年3月22日

- ^ 『第272回総会 - 答申 総-1』(レポート)、中央社会保険医療協議会、2014年2月12日、113–114頁。

適切な向精神薬使用の推進「抗不安薬・睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬の適切な投薬を推進する観点から、精神科継続外来支援・指導料、処方料、処方せん料及び薬剤料について、多剤処方した場合の減算規定を新設する。 」

- ^ 『向精神薬の多剤併用処方による「通院・在宅精神療法等」の減算(案)に あらためて反対し、撤回を要求する』(プレスリリース)日本精神神経学会、2014年1月18日。

- ^ a b “向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について”. 厚生労働省 近畿厚生局 (2014年7月24日). 2014年7月24日閲覧。

- ^ 『平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について』(レポート)、厚生労働省、2016年3月4日、PDF ○平成28年度診療報酬改定説明(医科)。

- ^ 「減薬の加算「250点」算定にお薬手帳の活用を」『日経メディカル』2016年5月9日。

- ^ “使用上の注意改訂情報(平成29年3月21日指示分)”. 医薬品医療機器総合機構 (2017年3月21日). 2017年3月25日閲覧。

- ^ 医薬品医療機器総合機構 (2017-03). “ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について” (pdf). 医薬品医療機器総合機構PMDAからの医薬品適正使用のお願い (11) 2017年3月25日閲覧。.

- ^ 橋本佳子 (2018年2月8日). “抗不安薬・睡眠薬、「12カ月以上」で減点”. m3.com. 2018年3月1日閲覧。

- ^ 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 2010, p. 9.

- ^ 『抗精神病薬減量法ガイドラインを発表 -多剤大量処方から少しずつ最適な処方への工夫』(プレスリリース)独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、2013年10月4日。

- ^ SCAP group『SCAP 法による抗精神病薬減量支援シート (PDF)』(レポート)、国立精神・神経医療研究センター、2013年7月12日。2016年3月7日時点のオリジナル (pdf)よりアーカイブ。2013年10月4日閲覧。

- ^ “精神科領域で初のガイドライン効果検証開始-阪大”. QLifePro (2-17-2-22). 2017年2月28日閲覧。

- ^ “主な精神疾患の治療指針を作成…薬の処方などに統一性”. 読売新聞 (2016年6月1日). 2017年2月28日閲覧。

- ^ a b c 川上富美郎、中嶋照夫、小山司ほか「精神科薬物治療における多剤併用の実態調査‐精神分裂病治療の併用投与を中心として」『精神科治療学』第12巻第7号、1997年7月、795-803頁。

- ^ 藤井千太、前田潔、新福尚隆:抗精神病薬の処方についての国際比較研究、臨床精神医学、32 (6): 629-646、2003. NAID 50000853960

- ^ a b 吉尾隆「抗精神病薬の多剤併用大量処方の実態」『精神神経学雑誌』第114巻第6号、日本精神神経学会、2012年、690-695頁、NAID 40019365583。

- ^ 三島和夫、片寄泰子、榎本みのり、北村真吾 2011, p. 29.

- ^ a b 嶋根卓也「ゲートキーパーとしての薬剤師 医薬品の薬物乱用・依存への対応」『日本薬学会』第133巻第6号、2013年、617-630頁、doi:10.1248/yakushi.13-00056-2、NAID 130003361957。

- ^ INCB: Psychotropic Substances - Technical Reports (Report 2016: Statistics for 2015) (PDF, 4.1MB)

- ^ Shimane T, Matsumoto T, Wada K (October 2012). “Prevention of overlapping prescriptions of psychotropic drugs by community pharmacists”. 日本アルコール・薬物医学会雑誌(Japanese Journal of Alcohol Studies & Drug Dependence) 47 (5): 202–10. PMID 23393998.

- ^ 戸田克広「ベンゾジアゼピンによる副作用と常用量依存」『臨床精神薬理』第16巻第6号、2013年6月10日、867-878頁。

- ^ Psychotropic substances Statistics for 2011 (Report). 国際麻薬統制委員会. 2012年. Part3 Table IV.2 - 3. ISBN 978-92-1-048153-3。

- ^ 笠陽一郎 2008.

- ^ 適正診断・治療を追求する有志たち『精神科セカンドオピニオン―2―発達障害への気づきが診断と治療を変える』筑摩書房、2010年5月。ISBN 978-4-9903014-2-2。

- ^ NHK取材班『うつ病治療常識が変わる』2〜40頁。

- ^ 冨高辰一郎『うつ病の常識は本当か』2011年、170〜180頁。

- ^ 春日武彦『精神科医は腹の底で何を考えているのか』15〜20頁。

- ^ エリオット・S・ヴァレンスタイン 著、功刀浩監訳、中塚公子 訳『精神疾患は脳の病気か?』みすず書房、2008年2月、222-225頁。ISBN 978-4-622-07361-1。、Blaming the Brain, 1998

- ^ 風祭元 2008, pp. 20, 27.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009b, 1.2.4.7.

- ^ Insel TR (April 2009). “Disruptive insights in psychiatry: transforming a clinical discipline”. J. Clin. Invest. 119 (4): 700–5. doi:10.1172/JCI38832. PMC 2662575. PMID 19339761.

- ^ Nutt, D. J.; Harrison, P. J.; Baldwin, D. S.; Barnes, T. R. E.; Burns, T.; Ebmeier, K. P.; Ferrier, I. N. (October 2011). “No psychiatry without psychopharmacology”. The British Journal of Psychiatry 199 (4): 263–265. doi:10.1192/bjp.bp.111.094334. PMID 22187725.

- ^ WHO Programme on Substance Abuse 1996, p. 17.

- ^ Mallon, Lena; Broman, Jan-Erik; Hetta, Jerker (March 2009). “Is usage of hypnotics associated with mortality?”. Sleep Medicine 10 (3): 279–286. doi:10.1016/j.sleep.2008.12.004. PMID 19269892.

- ^ “Information for Healthcare Professionals: Suicidal Behavior and Ideation and Antiepileptic Drugs”. U.S. Food and Drug Administration (FDA) (2008年1月31日). 2013年1月15日閲覧。

- ^ “Suicidal Behavior and Ideation and Antiepileptic Drugs”. U.S. Food and Drug Administration (FDA) (2009年5月5日). 2013年1月15日閲覧。

- ^ a b Neil B. Sandson 2010.

- ^ 笠陽一郎, pp. 4, 202.

- ^ 笠陽一郎 2008, p. 4.

- ^ Galanter, Marc; Kleber, Herbert D (2008-07-01). The American Psychiatric Publishing Textbook of Substance Abuse Treatment (4th ed.). United States of America: American Psychiatric Publishing Inc. p. 58. ISBN 978-1-58562-276-4

- ^ 中根潤「アルコール離脱症候群」『アルコール医療入門』新興医学出版社、2000年12月、22-25頁。ISBN 978-4880022833。

- ^ 福永龍繁「監察医務院から見えてくる多剤併用」『精神科治療学』第27巻第1号、2012年1月。 抄録

- ^ アメリカ精神医学会 2013.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009, 1.4.4.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009, 1.5.2.8.

- ^ 日本うつ病学会 2012a, pp. 20–26.

- ^ 日本うつ病学会 2012a, pp. 16–18.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009b, 1.2.4.8.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009a, Introduction,1.3.5.1-1.3.7.3.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, 1.2.22-1.4.4.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2004.

- ^ 厚生労働科学研究・障害者対策総合研究事業「睡眠薬の適正使用及び減量・中止のための診療ガイドラインに関する研究班」、日本睡眠学会・睡眠薬使用ガイドライン作成ワーキンググループ 2013, pp. 7, 10, 13, 51.

- ^ 『睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン ー出口を見据えた不眠医療マニュアルー (PDF)』(レポート)、国立精神・神経医療研究センター、2013年6月13日、32頁。

- ^ WHO Programme on Substance Abuse 1996.

- ^ fda.govの添付文書の検索

- ^ a b c 『かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン』(レポート)、厚生労働省、2013年7月。

- ^ Ho BC, Andreasen NC, Ziebell S, Pierson R, Magnotta V. (February , 2011). “Long-term antipsychotic treatment and brain volumes: a longitudinal study of first-episode schizophrenia.”. Arch Gen Psychiatry.. 2013年12月22日閲覧。

参考文献

[編集]- 診療ガイドライン

-

- 英国国立医療技術評価機構 (2011年1月). Anxiety - Clinical guidelines CG113 (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013年3月10日閲覧。

- 英国国立医療技術評価機構 (2009年1月). Borderline personality disorder - Clinical guidelines CG78 (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013年3月10日閲覧。

- 英国国立医療技術評価機構 (2009年6月). Depression in adults - Clinical guidelines CG90 (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013年3月10日閲覧。

- 英国国立医療技術評価機構 (2009年3月). Schizophrenia (CG82) (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence.

- 英国国立医療技術評価機構 (2004年4月). Insomnia - newer hypnotic drugs (TA77) (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013年3月10日閲覧。

- アメリカ精神医学会 (2013年9月). Five Things Physicians and Patients Should Question (Report). ABIM Foundation.

- 厚生労働科学研究・障害者対策総合研究事業「睡眠薬の適正使用及び減量・中止のための診療ガイドラインに関する研究班」、日本睡眠学会・睡眠薬使用ガイドライン作成ワーキンググループ『睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドラインー出口を見据えた不眠医療マニュアル (pdf)』(レポート)、日本うつ病学会、気分障害のガイドライン作成委員会、2013年6月13日。2013年7月5日閲覧。

- 日本うつ病学会、加藤忠史、神庭重信、寺尾岳、山田和夫ほか『日本うつ病学会治療ガイドライン I.双極性障害 2012 (pdf)』(レポート)(第2改訂版)、日本うつ病学会、2012年3月31日。2013年1月1日閲覧。

- 日本うつ病学会、気分障害のガイドライン作成委員会『日本うつ病学会治療ガイドライン II.大うつ病性障害2012 Ver.1 (pdf)』(レポート)(2012 Ver.1版)、日本うつ病学会、2012年7月26日。2013年1月1日閲覧。

- 平島奈津子、上島国利、岡島由香「8章 境界性パーソナリティ障害の薬物療法」『境界性パーソナリティ障害―日本版治療ガイドライン』金剛出版、2008年9月、135–152頁。ISBN 9784772410410。

- 行政勧告

-

- WHO Programme on Substance Abuse (1996年11月). Rational use of benzodiazepines - Document no.WHO/PSA/96.11 (pdf) (Report). World Health Organization. OCLC 67091696. 2013年3月10日閲覧。

- Making Mental Health Count The Social and Economic Costs of Neglecting Mental Health Care (Report). OECD. 2014年7月. doi:10.1787/9789264208445-en。

- 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム『過量服薬への取組-薬物治療のみに頼らない診療体制の構築に向けて (PDF)』(プレスリリース)、2010年9月9日。2013年3月15日閲覧。 向精神薬等の処方せん確認の徹底等について(薬食総発0910第1号平成22年9月10日)と、向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について(障精発0624第1号平成22年6月24日)を含む

- 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課『病院・診療所における向精神薬取扱いの手引 (pdf)』(レポート)、2012年2月。OCLC 67091696。2013年3月10日閲覧。

- その他文献

-

- Neil B. Sandson『精神科薬物相互作用ハンドブック』医学書院、2010年。ISBN 978-4260009591。、Drug-Drug Interaction Primer: A Compendium of Case Vignettes for the Practicing Clinician, 2007

- 特集:薬物と自殺関連事象、そしてその予防『臨床精神薬理』第14巻12号、2011年12月

- 特集:精神科医の多剤併用・大量処方を考えるI『精神科治療学』第27巻1号、2012年1月

- 特集:精神科医の多剤併用・大量処方を考える II『精神科治療学』第27巻2号2012年2月

- 風祭元「第10章:向精神薬の長期大量多剤併用療法と副作用」『日本近代精神科薬物療法史』アークメディア、2008年、121-132頁。ISBN 978-4-87583-121-1。、同一の内容で、風祭元「日本近代向精神薬療法史 (10) 向精神薬の長期大量多剤併用療法と副作用」『臨床精神医学』第35巻第12号、2006年12月、1683-1689頁、NAID 40015221455。

- 笠陽一郎『精神科セカンドオピニオン―正しい診断と処方を求めて』シーニュ、2008年7月。ISBN 978-4-9903014-1-5。

- 齊尾武郎「そんなに薬が必要ですか――職場でよくみる精神科多剤投与の実際――第107回日本精神神経学会学術総会シンポジウム:向精神薬の過量服薬,自殺企図を巡る諸課題」(pdf)『精神神経学雑誌』2012年、SS163-SS170。

- 中川敦夫ら『向精神薬の処方実態に関する国内外の比較研究(平成22年度総括・分担研究報告書厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業)』(pdf)2011年3月。

- 三島和夫、片寄泰子、榎本みのり、北村真吾『向精神薬処方の実態調査研究 診療報酬データを用いた向精神薬処方に関する実態調査研究』(pdf)2011年3月、15-32頁。

- 日本うつ病学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会『「いのちの日」 緊急メッセージ 向精神薬の適正使用と過量服用防止のお願い』(プレスリリース)2010年12月1日。

- 姫井昭男『精神科の薬がわかる本』(1版)医学書院、2008年。ISBN 978-4-260-00763-4。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- 向精神薬多剤投与に関する状況の報告及び届出について - 関東信越厚生局