著作権法 (アメリカ合衆国)

この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |

本項では、著作権の世界共通概念を踏まえた上で、アメリカ合衆国の著作権法 (英語: Copyright law of the United States、以下「米国著作権法」) について解説する。本項の対象は成文化された現行法の内容だけに留まらず、立法 (法改正による変遷)、司法 (著作権侵害訴訟の個別判断)、行政 (著作権移転などの管理業務) の三権の観点からも俯瞰する。また米国著作権法の適用範囲は米国外に及ぶこともあるため、本項の解説対象とする。

概説

米国著作権法は各州が独自の法律を有していたものの、1790年に初めて米国連邦法として成文化され、1947年からは合衆国法典第17編 (17 U.S.C.) に収録されている[1]。そのため、今日の米国著作権法の条文と言えば、主に合衆国法典第17編を指す[註 1]。

国際社会における米国著作権法の位置付けを見てみると、著作権に関連する主な国際条約にはベルヌ条約、万国著作権条約、WIPO著作権条約およびTRIPS協定の4本があり、米国はいずれも批准して加盟国入りしている。そのため日本を含むこれら条約の加盟国と米国との間で、権利保護の対象や保護の方法などの基本的な考え方は共通化している。また、合衆国法典第17編第104条によると、 米国国籍者によって作成された著作物や米国内で流通する著作物だけでなく、条約加盟国の著作物にも米国著作権法で定めた権利保護が適用されうる。

19世紀から2010年代に亘る米国著作権法の主な改正ポイントとして「著作物の定義の拡大」、「著作権の保護期間の延長」、「米国籍以外の著作者や米国外に流通する著作物への追加対応」、著作物が所管官庁に登録されなくとも自動で権利保護される「無方式主義の採用」、「デジタル著作物への著作権侵害の罰則と免責の明確化」などが挙げられる。特にベルヌ条約批准のための国内法整備には1世紀余りを要したが、1976年の改正がターニングポイントとなって国際標準に追いつくこととなった。詳細は#法改正の歴史の節で後述する。

これらの米国著作権法の改正は、立法府である連邦議会 (上院と下院の総称) によって頻繁に行われ[註 2]、著作者や著作物とその利用者を取り巻く社会環境の時代的な変化に対応してきた。その立法権限の根拠が、合衆国憲法上で規定されているのが米国著作権法の特徴の一つである[註 3]。合衆国憲法の第1条第8節は連邦議会の有する権限全てが列記されており[註 4]、その第8項は著作権条項 (Copyright ClauseまたはIntellectual Property Clause) の通称で知られ、著作権を含む知的財産権を保護する権限が記されている[註 5]。

個々の著作物に目を向けると、米国著作権の保護対象には文芸、美術、音楽、学術、ソフトウェアなど多用な創作物が含まれ、かつそれらが社会に流通するプロセスが多様化していることから、著作権侵害の有無が問われる訴訟も多い。そのため著作権法には、合衆国法典第17編に収録された「成文法」としての側面だけでなく、司法府である裁判所の解釈が積み重なった「判例法」としての側面も強い。一部の訴訟は、米国に本社を置くグローバル企業が被告または原告となるケースもあり、中には損害賠償請求が約1兆円に上る大規模訴訟も存在することから、これらに対する裁判所の司法判断は、米国内外を問わず広く報じられることも多い。詳細は#司法判断の節で後述する。

市民への日々の政府サービス機能としては、アメリカ合衆国著作権局 (略称: USCO) がアメリカ議会図書館の一部門として設けられ[註 6][註 7]、著作物の登録や著作権の移転 (権利者の名義書き換え) などの管理業務を担っている[4]他、一般向けに著作権法の理解を深める情報発信も行っている[註 8]。著作権は財産の一部であることから、土地・建物のように自由に著作者が第三者に著作権を相続・売却したり、著作権は保持しつつも使用許諾を第三者に与えることができる。ベルヌ条約の批准に伴い、無方式主義を米国も採用するようになったことから[7]、著作権保護の観点ではUSCOへの著作物の登録は必須ではなくなった[註 9]。その反動で、著作物を利用したくとも許諾を求める相手が不明な著作物 (orphan works、直訳は孤児著作物) が増加し、著作物の社会利用が妨げられるジレンマを抱えるようになった[8]。

著作権者と著作物の利用者間を仲介する民間サービスとしては、著作権管理団体の存在が挙げられる。著作権管理団体は著作権者に代わって著作物の利用ライセンスを販売したり、ライセンス料を徴収・分配する集中管理・決済機能を果たしており、音楽や映画、出版など業界別に複数の団体が米国に存在する[9]。なお、狭義の米国の著作権市場 (著作物の創作、複製、販売、実演などに直接関与する業界) は2017年時点で1.3兆米ドルに達しており、これは米国GDP全体の6.85%を占める巨大産業である。さらに周辺産業を加えた広義の著作権市場では、2.2兆米ドル (対GDP比11.59%) に達する[10]。このような背景もあり、著作権管理団体は巨額のライセンス権を取り扱うことから、司法省の監督の元で反トラスト法 (米国の独占禁止法) の規制が一部掛かっている[9]。

現行法の主な特徴

※本節における「現行」とは、特記のない限り2019年2月現在の合衆国法典第17編 (米国著作権法) [11]に基づき記述している[註 10]。

※米国著作権法は特にデジタル著作物に関連する法改正が頻繁に発生しており、1998年10月28日から2014年12月4日の約16年間を例にとると、この期間に可決・制定された著作権の改正立法は計20本以上に上る[2]。条文の最新は合衆国法典の公式ウェブサイトを参照すること。

合衆国法典第17編の全体構成

合衆国法典第17編は章 (Chapter) の名称とその内容に一部不一致が起こっており、章の下の条 (Section) レベルで参照しないと、全体構成が把握できないため注意が必要である。これは米国著作権法の改正が頻繁に起こり、その度に権利保護の対象となる著作物が増え、例外や罰則などが追加で規定されてきたためである[註 11]。

| 章 | 章名 | 条 |

|---|---|---|

| 第1章 | 著作権の対象および範囲 (Subject matter and scope of copyright) | 第101~122条 |

| 第2章 | 著作権の帰属および移転 (Copyright ownership and transfer) | 第201~205条 |

| 第3章 | 著作権の保護期間 (Duration of Copyright) | 第301~305条 |

| 第4章 | 著作権表示、納付および登録 (Copyright notice, deposit and registration) | 第401~412条 |

| 第5章 | 著作権侵害および救済 (Copyright infringement and remedies) | 第501~513条 |

| 第6章 | 輸入および輸出 (Importation and Exportation) | 第601~603条 |

| 第7章 | 著作権局 (Copyright office) | 第701~710条 |

| 第8章 | 著作権使用料審判官による手続 (Proceeding by copyright royalty judges) | 第801~805条 |

| 第9章 | 半導体チップ製品に対する保護 (Protection of semiconductor chip products) | 第901~914条 |

| 第10章 | デジタル音声録音装置および媒体 (Digital audio recording devices and media) | 第1003~1010条 |

| 第11章 | 録音物および音楽ビデオ (Sound recordings and music videos) | 第1101条 |

| 第12章 | 著作権保護および管理システム (Copyright protection and management systems) | 第1201~1205条 |

| 第13章 | 創作的なデザインの保護 (Protection of original designs) | 第1301~1332条 |

| 第14章 | -- (Unauthorized use of pre-1972 sound recordings) | 第1401条 |

著作物の利用者の観点では、著作権者に無断で利用しても著作権侵害に当たらないケースとして、フェアユース (公正利用、第107条) が知られている。しかしフェアユースは原則論に留まっており、著作物の種別や条件に応じた個別規定は複数の条にまたがっている点に留意が必要である。

また日米の著作権法を比較すると、その目次構成が異なる。これは世界の著作権法の考え方が大陸法と英米法に大きく分かれ、日本は大陸法、米国は英米法の流れをそれぞれ汲んでいるためである。日本の著作権法は著作権を「著作者の権利」(著作者本人) と「著作隣接権」(著作物の流通に寄与する実演家や放送事業者など) に大きく分けているのに対し、米国著作権法では著作隣接権と銘打った章はない。これは英米法がもともと、著作隣接権を著作権の一部として見なしていなかった経緯がある。

著作権の対象と範囲

- 著作物の類型

米国著作権法が定める著作物とは (1)「言語著作物」、(2)「音楽著作物」(これに伴う歌詞を含む)、(3)「演劇著作物」(これに伴う音楽を含む)、(4)「無言劇および舞踊の著作物」、(5)「絵画、図形および彫刻の著作物」、(6)「映画およびその他の視聴覚著作物」、(7)「録音物」、(8)「建築著作物」の8種に分類されているが、例示でありこれらに限らないと記されている (第102条)。

著作権と産業財産権 (特許権や商標権などの総称) は共に知的財産権の一種であることから、各国の法律では著作権と産業財産権のどちらで保護するか境界線が曖昧な対象物があり、その代表例がコンピュータ・プログラムである。著作権とは一般的に「文化の創造・発展のための表現」を保護するのに対し、産業財産権は「産業の発達のための技術的思想・アイデア」が保護の対象となっている (これをアイディア・表現二分論と呼ぶ)。しかし米国著作権法では、実用的・機能的なコンピュータ・プログラムも著作権法の保護対象としている[12][13]。

また、原著作物を活用した「編集著作物」と「二次的著作物」も法の保護の対象となる。編集著作物とは、既存の素材またはデータを選択し、整理しまたは配列し、これらを収集し編成して作られた著作物である。二次的著作物とは、原著作物を用いて、翻訳、編曲、脚色、映画化、改訂するなどして創作された作品を指す (第102条)。これらの編集ないし二次的著作物と、その素材となった原著作物の著作権は別個に存在する (第103条)。

- 著作物の発表の定義

著作物の流通の観点からは、「既発表」(published) と「未発表」(unpublished) に分類され、著作権の保護範囲が異なる[註 12]。「発表」(publication, publish) の定義とは (第101条)、「著作物を複製 (copy) またはレコード収録 (phonerecord) し、一般に頒布すること」であり、「販売その他手段による所有権の移転、レンタル、リースや貸与」が頒布の具体的手段として挙げられている。そして「更なる頒布、実演または展示を目的として、複製またはレコード収録した著作物を特定の団体組織に提供することを発表と呼ぶ」としている。注意点として、「著作物を公に実演したり展示する行為そのものは、ここでの発表には含まれない」とされる[註 13]。

著作物の多くがインターネットを介して流通している現代社会において、発表の境界線をどのように解すべきか、いくつかのアプローチがとられている。全米の著作権関連団体・企業などが参加する米国著作権連盟 (The Copyright Alliance) によると、公衆向けに流通・販売・展示する目的で、著作物が複製またはレコード収録された最初の日が、既発表と未発表の境目だとされる。既発表の著作物の場合、発表日を起点として著作権の保護期間が計算される[14]。

また米国メディア写真家協会 (ASMP) は、写真のデジタル画像をウェブサイトにアップロードした場合、発表に相当するのかについて回答を寄せている[15]。同協会によると、

- 顧客に依頼されて撮影した写真をデジタルデータの形式で納品した場合、「複製またはレコード収録した著作物を特定の団体組織に提供」に該当するため、発表と見なされる可能性がある

- 写真家個人が運用するウェブサイトにデジタル画像を掲載した場合、そのサイトが一般からアクセス可能な状態であれば発表と見なされ、またそのウェブサイト自体が写真だけでなく文章やイラストなどの著作物で構成されているため、ウェブサイト全体が著作権保護の対象となるだろう

と解説している。ただし個別ケースの判断においてはUSCOのCircular (手引書) を参照するよう推奨している。Circular 66では、ウェブサイトおよびそのコンテンツに関する著作権登録について記述されている[16]。

- 国際的な著作物への米国著作権法の適用範囲

著作物や著作者の国際化の観点からは、既発表と未発表著作物で対応が異なる (第104条)。未発表著作物の場合、著作者の国籍や現在居住地は不問で著作権の保護対象になる。一方の既発表著作物は、以下6要件のいずれか1つ以上に該当すれば、米国著作権法が適用されうる。なお、文中の「条約加盟国」の定義は#国際条約で後述する。

- 発表初日の段階で、著作者の一人以上が「米国籍あるいは米国住民」、「条約加盟国の国民、住民、あるいは加盟国の政府機関などの主権者」、「無国籍者 (現在居住地は問わない)」のいずれかに該当する場合

- 米国内で最初に発表されたか、あるいは発表初日の段階で条約加盟済の国で発表された場合

- 音声レコーディングのうち、条約加盟国内で最初に録音完了したもの

- 絵画、図形または彫刻作品のうち、ビルなどの建造物に組み込まれている場合、あるいは建築著作物のうち、米国ないし条約加盟国内のビルなどの建造物に組み込まれている場合

- 最初の発表者が国際連合もしくは国際連合の専門機関、または米州機構 (OAS) の場合

- 一定の条件下で、米国大統領の布告 (proclamation) によって保護すると指定された著作物

- 著作者の有する排他的権利

著作者が有する諸権利を日本の著作権法ではまとめて「支分権」と呼んでいるが、米国著作権法では「排他的な権利」(exclusive rights) という強い表現が使われているのが特徴である。具体的に排他的権利とは (1)「著作物のコピーまたはレコード複製」、(2)「二次的著作物の作成」、(3)「販売、所有権の移転、貸与による頒布」、(4)「著作物を使った実演」、(5)「著作物を使った展示」、(6)「録音物の場合、デジタル音声送信による実演」の6点だと定義されている (第106条)。換言すると、複製や頒布などを著作者の許諾なしに第三者が行うと著作権侵害になることを意味する (第501条)。

さらに1990年制定の法改正 (Visual Artists Rights Act of 1990、略称: VARA) により、いわゆる著作者人格権が付け加わった (第106A条)。ただし日本の著作権法と異なり、著作者人格権が認められるのは視覚芸術著作物 (visual arts) に限定されている。米国著作権法における視覚芸術著作物とは、絵画・素描・版画・彫刻・展示目的の現像写真の5種類に限られている。さらにこれら5種類のうち、複製が200点以下であり、シリアルナンバーと著者の署名が刻まれているものに限定し、著作者人格権が認められる (第101条)。つまり、容易に大量複製や翻案化できるもの、あるいは大衆向け商業目的の著作物には著作者人格権が認められない。著作者人格権が認められないケースとして、ポスター、地図・地球儀、海図、技術図面、図表、模型、応用美術、映画などの動画、書籍、雑誌、新聞、定期刊行物、データベース、電子情報サービス、電子出版物、商品、広告宣伝・説明、パッケージなどの包装・容器、職務著作物が挙げられている (第101条)。

著作者と第三者の権利関係

- 著作者と著作権者の相違点

個人・団体を問わず著作権を有する者を「著作権者」と呼ぶが、米国著作権法では著作権が誰に帰属するのかを大きく3つに分けて定義している (第201条)。第一に、著作物の著作者 (最初の作成者) が著作権者だとする「原始的帰属」 (Initial ownership) という基本的な考え方である。第二に、雇用主の命により業務の一環で従業員が著作物を作成した場合は、著作者である従業員個人ではなく雇用主が著作権者だとする「職務著作」 (Works made for hire、またはWorks for hire) の考え方である。第三に、個々の著作物を寄せ集めて作成・編纂された「集合著作物」である。複数の楽曲を収録した音楽アルバムや、複数のジャーナリストが寄稿して発行される雑誌などが集合著作物に該当する。集合著作物の著作権と、それを構成する個々の著作物の著作権は別個に存在する。

- 第三者への著作権の移転

第106条で定められた排他的権利 (支分権) は、譲渡や独占ライセンス許諾、抵当設定、相続などによって著作者から第三者に移転 (transfer) することができる (第201条 (d))。著作権の移転が効力を発揮するには、著作権者あるいはその代理人による署名付きの書面作成が必須となる (第204条)。この譲渡証書は任意でUSCOに登録することもできる (第205条)。

移転は支分権全てである必要はなく、その一部のみ移転させることが可能である。例えば、小説の作者が小説出版権 (原著作物の頒布権) を出版A社に売却し、小説の映画化権 (二次的著作物の作成権) を映画配給B社に売却するといったように、諸権利をバラバラに分解する行為も移転と定義される。また、独占ライセンスの許諾に有効期限を設定したり、その独占をある地域に限定するといった、時空を特定することも可能である (第201条)。ただし、米国著作権法上の移転の定義には、非独占ライセンス許諾は含まれない (第101条)。また移転の対象に第106A条は含まれないことから、著作者が死去すると著作者人格権は第三者に継承できないと解される (第201条)。

- 複製された著作物の所有者の権利

米国著作権法の定める著作権者とは、著作物の排他的権利を有している者であって、排他的権利を行使して作成された実物の所有者 (購入者) とは分けて捉えられている (第202条)。所有者とは例えば、出版された書籍や音楽ダウンロードサービスで楽曲を購入した消費者である。仮に小説を執筆した著作者がその小説を出版販売したとしても、小説の購入者が所有しているのは小説という実物の商品のみであって、小説の著作権まで購入したわけではないという意味である。

複製された著作物の所有者は、著作権者の許諾なしで自由に所有物を売却処分することができる (これを「消尽論」という)。ただし、録音物またはその録音物に含まれる音楽著作、あるいはコンピュータ・プログラムのコピー所有者が処分する際には、一部の例外を除き、著作権者の許諾が必要になる。また所有者は、著作物のコピーまたはレコード複製を使って、その場で一般の観衆向けに展示することができる。展示が許されるのは所有者であり、著作権者から著作物を貸与された場合は適用外となる (第109条)。

著作権保護の例外と制約

米国著作権法では、権利の強い排他性を第106条と第106A条で述べ、第107条以降でその排他性を緩和する諸々の例外と制約事項が付け加えられる条文の構造となっている。

著作権で保護されない著作物はパブリック・ドメイン (公有) とみなされ、その内訳は著作権が「元来発生しない」性質の著作物と、著作権は発生したが後に「消滅した」著作物に大きく分けられる。これらパブリック・ドメインに帰す著作物を第三者が利用しても、上述の排他的権利を侵害したことにはならない。

また著作物そのものはパブリック・ドメインに帰しておらず保護期間内であるものの、一定の条件を満たしていれば著作者に無断で利用しても著作権侵害とはならない。その代表例がフェア・ユース (公正利用) である。

- パブリック・ドメインの著作物

合衆国法典上、元来権利が発生しない著作物としては合衆国政府の著作物が挙げられる (第105条)。ただし、州政府などの地方自治体の著作物については、合衆国法典の規定の範囲外であり、各自治体で別途定められている。例えばオレゴン州やジョージア州などでは、注釈付きの州法法令集は著作権保護の対象内だとしている[註 14]。

著作権保護が消滅してパブリック・ドメインに帰す著作物には、著作権の保護期間切れなどがある。保護期間の詳細は#著作権の保護期間で後述する。

- フェアユース (総論)

フェアユースの利用シーンとしては「批評、解説、ニュース報道、教育、研究または調査」が例示されており、また最終的には「使用の目的」(非営利の教育など)、「著作物の内容」、「量・質の両側面から著作物が使用された割合」、「使用によって著作物の市場価値にどの程度影響を及ぼすか」などを考慮して総合して判断される。条文ではincludingやsuch asといった表現が使われていることから、これら利用シーンや考慮点はあくまで例示である点に留意が必要である (第107条)[註 15]。

- 保護制限の個別規定

第107条のフェアユースとは別に、特定条件下で著作権者の排他的権利に制限がかかり、利用が緩和・促進されている条項が複数ある (第108条~122条)。例えば、図書館や文書資料館による複製は公共の利益目的であり、著作権侵害に該当しないとされている (第108条)。またコンピュータ・プログラムにも著作権が認められるが、そのプログラムのコピー所有者が著作者に無断で新たにコピーまたは翻案物 (adaptation) を作成する場合、一定の条件を満たしていれば著作権侵害とならない。その条件とは、コンピュータ・プログラムを内蔵した機械・端末を生産する目的であり、それ以外に転用されないこと、あるいは保存目的で更なるコピーまたは翻案物を作成し、所有者が所有権を喪失した時点で廃棄することの2点である (第117条)。

著作権の保護要件

著作権の保護期間

原則は著作者の没後70年間が保護期間となる。しかし著作権の保護期間は数回の法改正により延伸していることから、現行法においては著作物の発表日が1978年1月1日 (1976年制定の著作権改正法の発効日) を境にして保護期間が異なるほか、様々な条件分岐が発生している。未発表または米国内で初めて発表された著作物 (但し録音物および建築物を除く) を例にとると、保護期間は以下となる[19]。

| 発表日 | 著作権表示あり | 著作権 表示なし | |

|---|---|---|---|

| 更新手続あり | 更新手続なし | ||

| 1923年以前 | PD | PD | PD |

| 1924年1月1日 - 1963年12月31日 | 発95 | PD | PD |

| 1964年1月1日 - 1977年12月31日 | 発95 | 発95 | 発95 |

| 発表日[註 19] | 創作日 | 実名著作物 | 実名著作物以外 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 著作権 表示あり |

著作権表示なし | 著作権 表示あり |

著作権表示なし | ||||

| 事後登録 あり |

事後登録 なし |

事後登録 あり |

事後登録 なし | ||||

| 1978年1月1日 - 1989年2月28日 |

1977年以前 | 旧法 or 2047末 |

没70 | PD | 旧法 or 2047末 |

発95 or 創120 |

PD |

| 1978年以降 | 没70 | 没70 | PD | 発95 or 創120 |

発95 or 創120 |

PD | |

| 1989年3月1日 - 2002年12月31日 |

1977年以前 | 旧法 or 2047末 |

旧法 or 2047末 |

旧法 or 2047末 |

旧法 or 2047末 |

旧法 or 2047末 |

旧法 or 2047末 |

| 1978年以降 | 没70 | 没70 | 没70 | 発95 or 創120 |

発95 or 創120 |

発95 or 創120 | |

| 2003年以降 | 1977年以前 | 没70 | 没70 | 没70 | 発95 or 創120 |

発95 or 創120 |

発95 or 創120 |

| 1978年以降 | 没70 | 没70 | 没70 | 発95 or 創120 |

発95 or 創120 |

発95 or 創120 | |

| 未発表 | 不問 | 没70 | 没70 | 没70 | 創120 | 創120 | 創120 |

- 凡例

| 凡例 | 解説 |

|---|---|

| 没70 | 著作者の没後70年間 |

| 発95 or 創120 | 発表から95年間、あるいは創作から120年間のいずれか短い方 (職務著作、変名著作、無名著作、著作者の死亡日不明など、実名著作で定めた「没後70年間」を適用できないため) |

| 発95 | 発表から95年間 |

| 創120 | 創作から120年間 |

| 旧法 or 2047末 | 旧法で規定の保護期間満了まで、あるいは2047年12月31日までのいずれか長い方 |

| PD | 保護期間が消滅し、パブリック・ドメインに帰す |

1978年1月1日以降に創作された著作物に対しては、米国著作権法では一般的に著作者の没後70年までとされる。著作者が複数人いる場合は、最も生存の長かった者を基準とする。ただし、職務著作・無名著作 (著作者不明)・変名著作 (ペンネームや芸名などを使った創作)・著作者の没年不明の場合は、創作日から120年あるいは発表から95年のいずれか短い年数が適用される (第302条)。

1978年1月1日より前 (1977年12月31日以前) に創作された著作物の保護は、既発表と未発表で保護期間が異なる。未発表かつパブリック・ドメインにも帰していない場合は、上述の第302条と同期間が適用される。ただし、この未発表著作物が1978年1月1日~2002年12月31日の間に発表された場合は、2047年12月31日まで著作権の保護が認められる (第303条)。また、1978年1月1日より前に頒布していても、レコードに関しては既発表とは見なされない例外が設けられている (第303条)。

1978年1月1日より前に創作された既発表著作物のうち、1978年1月1日時点で最初の保護期間中の場合は、28年間が認められる。また最初の保護期間が満了した後、一定の条件を満たせばさらに67年間更新延長できる (第304条)[註 20]。

ただし、著作者の生死に関わらず、1923年12月31日以前に創作 (楽曲の場合は1922年12月31日以前に作曲) された著作物は、保護期間が消滅してパブリック・ドメインと見なされる[19]。

- 保護期間の計算方法

米国著作権法の場合、保護期間の満了日は暦年の最終日までとされる (第305条)。例えば1980年代に創作され、著作者が1990年9月1日に死去した場合、著作権の保護期間は死後70年のため2060年であり、その暦年の最終日である2060年12月31日が満了日となる。日本の著作権法でも死後70年で満了の場合、死去日の翌年から起算して70年間のため、満了日は必ず暦年の最終日 (12月31日) に到来する[20]。したがって米国と日本の満了日の計算方法は実質的に同じである。

著作権保護の手続

この節の加筆が望まれています。 |

著作権侵害と救済

民事訴訟

侵害された被害者 (著作権者) は、請求権が発生してから3年以内であれば民事訴訟を起こすことが可能である (第507条)。裁判は長期化することもあるため、短期的な救済として差止命令、差押や処分を被害者は裁判所に請求し、さらなる侵害を食い止めることができる。差止命令とは侵害者の行為を止めさせる裁判所命令であり、合衆国全域で効力を発揮する。換言すると、差止命令の法的強制力は米国外には及ばないことを意味する。差止命令の法的根拠と手続については、合衆国法典第28編 (各種訴訟法) の第1498条 (特許権および著作権) に定められている。また、著作物を違法に複製している場合などは、その複製物を差押するだけでなく、複製のために用いられる版木やテープといった手段も廃棄処分できる。

金銭的な補償として、被害者は現実損害賠償あるいは法定損害賠償を選択できる。現実損害賠償の場合、被害者が被った現実損害の額と、著作権侵害者が得た利益の総額で算出される。被害者は侵害者の総収入のみ立証責任がある。総収入のうち、著作権侵害以外から得た収入などがある場合は、侵害者側の申告で初めて控除され、現実損害賠償額が最終決定される。

一方、法定損害賠償を選択した場合、著作物1点あたり、原則は750ドル以上3万ドル未満で裁判所が賠償金額を決定する。原著作物を用いて作成された編集著作物や二次的著作物も著作権侵害を被った場合、著作物1点あたりの賠償単価が上乗せされることはあるが、「著作物1点」がダブルカウントされるわけではない。また、著作権侵害が故意だと認められた場合は、賠償単価の上限が3万ドル未満から15万ドル未満まで増額される。逆に侵害者が知らずに侵害していた場合は、賠償単価の下限が750ドル以上から200ドル以上まで減額される[註 21]。

損害賠償に加えて、民事訴訟に要した費用も請求できる。具体的には提訴に要する諸手続の費用の他、雇用した弁護士への報酬支払額も補填の対象となる。

インターネット関連事業者への免責

著作権侵害がインターネットを介して行われた場合、その通信環境を提供したインターネットサービスプロバイダー (ISP) またはオンラインサービスプロバイダー (OSP)、あるいは検索エンジンなどのデータキャッシング事業者各社は、一定の条件下で損害賠償を免責される (第512条)。この免責条件は1998年制定・施行のデジタルミレニアム著作権法によって加えられ、いわゆるセーフハーバー条項とされる[註 22]。ISPやOSPに適用される免責条件を例に取ると、以下の5要件全てを満たしている必要がある。

- 著作権侵害のデジタルデータがISPやOSP以外の第三者によって送信されたこと

- 送信・転送・接続・データの蓄積が自動的に行われていること

- データの受信相手をISPやOSPが指定していないこと (ただし相手からの返信で自動送信したケースは「指定」に含まれない)

- 受信者以外の第三者がアクセス可能な方法でシステム上に侵害データを保存していないこと (受信者が未受信のままサーバー上のメールボックスに保存されている分には問題ない)

- 送信の際にデジタルデータをISPやOSPが改変していないこと

また同512条では、いわゆる「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続についても規定している。これは著作権者の許可なく著作物が第三者によってウェブサイトに掲載されたと通知 (notice) を受けた場合、そのウェブサイトの運営者が速やかに削除 (takedown) すれば損害賠償などを免責されるという仕組みである。運営者が免責される要件や要点は以下の通りである[22]。

- ウェブサイトの運営者は、著作権者が侵害を通知できる連絡先を常に掲示しておかなければならない。

- 著作権者から削除要請の通知を受けた時点で、実際に著作権侵害かをウェブサイト運営者自身で調査・判断する必要はなく削除できる。

- 削除した後、運営者はその情報を無断掲載した本人に対し、削除済の通告をしなければならない。

- 無断掲載者から反対通知 (著作権侵害ではないとの反論) がなければ、たとえ著作権侵害に当たらない内容だったとしても削除されたままで問題ない。

- 無断掲載者から反対通知が届いた場合、ウェブサイトの運営者はその反対通知の写しを著作権者にも提供しなければならない。

- 反対通知の写しを受領した著作権者が10~14営業日以内に提訴しない限り、ウェブサイトの運営者は削除済の内容を復活させる。

- ただし、ウェブサイトの運営者が著作権侵害の事実を明確に知りえた場合は、著作権者からの削除申請通知がなくても、削除などの適切な対応をとらなければならない。

米国のノーティス・アンド・テイクダウン手続は、ウェブサイトの運営者に対して「『とりあえず削除』のインセンティブを高めてしまうのではないか」との懸念が呈されており、日本においても2011年総務省主催の専門家ワーキンググループ会合にて、日本に同様の法制度を導入することへの慎重論が展開された[22][23]。また、米国のオンラインニュースTechCrunchでは「史上最高に馬鹿げた著作権侵害のDMCA通告」と題して批判している[24]。

刑事手続

被害者による民事訴訟以外に、警察や検察が刑事事件として手続を執る場合がある。著作権侵害罪として刑法上で扱われるのは、(1) 故意で商業的あるいは私的利益を目的とした場合、(2) 過去180日以内に総額1000ドル超の市場価値を有する複製または頒布を行った場合、(3) 商業的な目的でインターネット上で著作物を頒布した場合の3条件のいずれかに該当する場合である。

総額2500ドル超の市場価格を有し、10点以上を複製または頒布した場合を例にとると、初犯は懲役5年以下または25万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に処せられる[25]。同条件で再犯の場合は懲役10年以下または25万ドル以下の罰金 (あるいはその両方) に引き上げられ、さらに常習犯の場合は刑が重くなる。一方、軽犯罪の場合は懲役1年以下または10万ドル以下の罰金に軽減される。また、デジタルミレニアム著作権法施行による改正により、技術的保護手段の回避禁止が盛り込まれた。その結果、コピーコントロールやアクセスコントロールを回避・解除して著作権を侵害した場合は、初犯でも懲役5年以下または50万ドル以下の罰金 (あるいはその両方)、再犯の場合は懲役10年以下または100万ドル (あるいはその両方) に処される[25]。

これらの懲役・罰金に加え、合衆国法典第18編 (刑法および刑事訴訟法) の第2323条 で定められた方法に従って、没収・破棄・返還を行うことができる。また他者を欺く目的で偽りの著作権表示を行ったり、そのような欺罔的な表示の複製品を頒布・輸入したり、著作権表示自体を除去したり、偽りの著作権登録申請を行った場合は、それぞれ2500ドル以下の罰金に処せられる。

侵害が発生してから5年以内であれば検察による刑事訴訟の着手は可能で、その手続の詳細は合衆国法典第18編の第2319条 (著作権侵害) に定められている。

なお、日本を含む環太平洋パートナーシップ協定 (TPP11) 締結各国は[26]、2018年12月に発効した同協定に基づいて著作権侵害の「非親告罪化」のための国内法手続を進めている[27]。親告罪とは、被害者本人あるいは法で定めた者 (法定代理人、親族など) からの告訴がない限り、刑事訴訟に至らない犯罪を指す。これを非親告罪化することはすなわち、著作権者以外の告訴によっても検察は刑事訴訟に踏み切れることになる。しかし米国はTPP交渉から途中離脱したため、非親告罪化を合衆国法典上で明文化する必要はなくなった。ただし合衆国法典では元々、著作権侵害罪が親告罪だとも明文化されていない。

法改正の歴史

米国の著作権法は、世界初の本格的な著作権の制定法とも言われる英国のアン法の流れを汲み[28]、独自の米国連邦法としては初めて1790年に著作権法 (Copyright Act of 1709) が制定された[註 23]。議会可決後の承認署名は初代大統領のジョージ・ワシントンである[28]。その後、時代の変遷に合わせて多くの改正が重ねられている。

米国内法の主な改正点

改正立法は無数に存在するが、以下が著作物のジャンル横断で適用される主な改正点である[註 24][註 25]。

- 1790年の著作権制定法 (Copyright Act of 1790) - 初の米国連邦法。著作権保護期間を14年 + 更新延長14年に設定

- 1831年の著作権改正法 (Copyright Act of 1831) - 著作権保護期間を28年 + 更新延長14年に改正

- 1891年の国際著作権改正法 (International Copyright Act of 1891) - 米国外の著作物を対象とした米国内での権利保護規定

- 1909年の著作権改正法 (Copyright Act of 1909) - 著作権保護期間を28年 + 更新延長28年に改正

- 1976年の著作権改正法 (Copyright Act of 1976) - 著作権保護期間を75年または著作者の死後から50年に改正。未発表の著作も保護対象化

- 1988年のベルヌ条約履行法 (Berne Convention Implementation Act of 1988) - 国際条約に合わせた米国内の著作権法改正 (無方式主義の採用など)

- 1992年の著作権改正法 (Copyright Renewal Act of 1992) - 更新延長手続の改正

- ウルグアイ・ラウンド協定法 (Uruguay Round Agreements Act) - 1994年制定。GATTでの交渉結果を踏まえ、外国著作物の著作権回復

- ソニー・ボノ著作権延長法 (Copyright Term Extension ActまたはSonny Bono Act) - 1998年制定。著作権保護期間を出版から95年または創作から120年、または著作者の没後70年に改正

- デジタルミレニアム著作権法 (Digital Millennium Copyright ActまたはDMCA) - 1998年制定。デジタル著作物に関する著作権侵害の罰則と免責の明確化

- 2000年の職務著作物及び著作権改正法 (Work Made for Hire and Copyright Corrections Act of 2000) - 法人著作の著作権者を明記

初期

1790年制定の米国著作権法では、著作物は登録しなければ権利の保護対象とはならなかった。かつ、登録された著作物の保護期間は作成から14年間であり、著作者が生存している場合はさらに14年間が延長されるため、最大で計28年間が認められていた[29]。1790年当時の著作物の対象は書物 (books)、地図 (maps) および図表 (charts) の3種類に限定されていた[30]。音楽は著作権保護の対象として明文化されていなかったものの、慣習的に「書物」に分類され、著作物の登録がなされていた。音楽が著作権の保護対象として正式に明文化されたのは、1831年の著作権改正法である。また、絵画 (paintings) やデッサン (drawings) が明文化されたのは、1870年の著作権改正法である[31]。

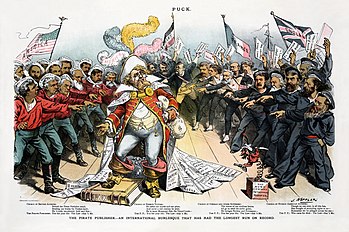

さらに1790年の米国著作権法では、その権利保護の対象は米国籍の著作者であり、米国内に流通する著作物に限定されていた[32]。すなわち米国内で出版した海外からの輸入本や、米国籍の著作者が米国外で販売した音楽レコード輸出などは権利保護の対象外であったことから、これらの著作者に印税やライセンス料が入らない事態が発生していた[33]。1800年から1860年代までは海賊版出版時代 (The Great Age of Piracy) と呼ばれ、特に1837年からの恐慌を背景に、米国内では米国外の著作物が盛んに無断・無料で複製されていた[34]。1870年代後半のハーパー (現ハーパーコリンズ) を皮切りに大手出版社が国際著作権保護支持に転じたことから1891年に国際著作権改正法が成立し[34]、著作権保護の対象が国際的な著作物にまで広がることとなった[31]。

国際条約と大幅改正

米国著作権法の第101条 (各種用語の定義) では、米国の加盟する国際条約・協定を以下のように列記している (2019年4月現在、米国の加盟日順)。

- 万国著作権条約 (1952年採択[35]、同年発効。米国は1952年に原加盟国として署名[36])

- レコード保護条約 (1971年採択[37]、1973年発効。米国も1973年に批准し、1974年3月10日から施行[38])

- ベルヌ条約 (1886年採択[39]、1887年発効。米国は約1世紀後の1988年に加入し、1989年3月1日から施行[40])

- TRIPS協定 (1994年採択、1995年発効[41]。米国は1995年1月1日から施行[42])

- WIPO著作権条約 (1996年採択、2002年発効[43]。米国は1997年署名、1999年批准、2002年3月6日より施行[44])

- WIPO実演・レコード条約 (1996年署名、2002年発効[45]。米国は1997年署名、1999年批准、2002年5月20日より施行[46])

- その他 (条文上では特に定義されていない)

世界的にはベルヌ条約をベースに著作権保護の共通化が始まったが、原加盟国である欧州各国が大陸法に基づく無方式主義を採用していたことから、英米法の流れを汲む方式主義の米国はベルヌ条約に加盟できなかった。また英米法では財産権 (著作物を複製して富を得る権利) の側面を著作権法で規定・保護していたのに対し、大陸法では財産権だけでなく人格権 (著作物は著作者の思想・感情を表現したものであり、著作物の改変は人権侵害との考え方) も認めている違いがある。そこでベルヌ条約未加盟の米国とラテンアメリカ19か国は、1910年にベルヌ条約の条件を緩和した内容のブエノスアイレス条約を採択した。

続いてUNESCOの支援の下、ブエノスアイレス条約をベースとして起草された万国著作権条約が採択され、ベルヌ条約加盟国の多くもこれを批准したことから、米国と欧州・日本などの各国をまたぐ国際的な著作物が保護されることとなった。しかしベルヌ条約と比べて万国著作権条約は保護内容が緩やかであった。加えて、万国著作権条約締結時の米国著作権法は1909年改正 (Copyright Act of 1909) ベースであったため、「司法判断の際に役立たない」「時代遅れの産物」[47]、「国際標準から取り残されている」[48]といった批判が有識者や著作権利益擁護団体などから長年なされてきた[註 26]。

こうしたベルヌ条約批准に向けた国内法整備の気運の中、米国著作権法における20世紀最大の大幅改正が1976年の著作権改正法 (Copyright Act of 1976; 1976年制定、1978年1月1日施行) によって実現した[註 27]。1976年の改正以前は連邦法が既発表著作物を、そして州法が未発表著作物の著作権をそれぞれカバーしていたが、1976年の改正によって正式に未発表著作物も連邦法による保護下に含まれることとなった。これに伴い、USCOへの著作物の登録も任意となっている[50]。また当改正以前は、フェアユースが専ら司法判断に任されていたものの、当改正によって正式に成文化された[51]。

さらに技術革新や社会需要の変化に伴い、1976年の著作権改正法では著作物の定義が広がった。著作物の定義を記した第102条や、連邦議会に提出された改正法の主旨文には、映画、テレビ、ラジオ、コンピューター・プログラムなどの文言が登場している[52]。映画を例にとると、米国における映画館のスクリーン数は1975年頃を境に急激に増加しており、ハリウッド映画業界の転換期とされている[53]。またIT業界では、マイクロソフト社の前身であるTraf-O-Data社が1972年に[54]、アップルコンピュータ社が1976年にそれぞれ創業するなど[55]、コンピューター・プログラムが米国産業の成長の柱となり始めた時代でもある。貿易赤字に苦しんでいた当時の米国にとって、米国著作権法を改正することで、映画やITなどの知的財産を国際水準で保護して、輸出を促進する狙いがあったとの指摘もある[7]。

続いて1988年制定・1989年施行のベルヌ条約履行法 (Berne Convention Implementation Act of 1988) によって、米国も無方式主義に転換したほか、建築著作物も著作権保護の対象となった[56]。さらに1990年制定の視覚芸術家権利法 (Visual Artists Rights Act of 1990、略称: VARA) により、視覚芸術作品に限って著作者人格権も新たに保護対象となった (詳細は「#視覚芸術著作物」参照)。

デジタル著作物対応

この節の加筆が望まれています。 |

1998年のデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) 成立によってデジタル著作物に関する罰則と免責条件が明文化された。しかし著作権侵害が不明瞭でも「とりあえず削除」のインセンティブをインターネット事業者に与えうるとして批判は根強い。

またDMCAの免除措置が更新されなかったことから、2013年からは携帯電話事業者の許可なく携帯電話のSIMロックを解除することが著作権法違反となった。これは携帯電話端末に内蔵されるソフトウエアの変更が、DMCAが定める技術的保護の回避禁止に抵触するとの判断である。しかし2014年制定のSIMロック解除合法化法(The Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act) により、再び暫定的に合法化されることとなった[57][58]。

デジタル配信の音楽ダウンロードや電子書籍など、デジタル著作物の社会普及を勘案し、第109条で定めた消尽論 (著作物複製の所有者が自由に売却できる権利) をこれらデジタル著作物に拡大して適用すべきかは検討段階である。特にデジタル・レンタルの分野では消尽論の適用による利便性の向上が見込まれるものの、ライセンス許諾の観点で時期尚早の政府介入が逆に市場の発展を歪めるとの意見が米国商務省のインターネット政策タスクフォースよりあがっている[9]。

司法判断

アイディア・表現二分論関連

- 額の汗の法理

額の汗の法理とは、著作物の内容や特性の如何に関わらず、著作者の労力の賜物である著作物を保護しようとする考え方である[59]。しかし現代の著作権法ではアイディア・表現二分論 (著作者の創作性・オリジナリティに基づく表現を保護するのが著作権だとする考え方) を採用していることから、額の汗の法理は否定されている。

ファイスト出版対ルーラル電話サービス裁判は、1990年の最高裁判所判決によって額の汗の法理が否定されたとして知られている。ルーラル社はカンザス州北西の一部地域で独占営業を認められた公共事業体の電話サービスである。独占を認められる対価として、電話加入者の電話番号を電話帳として編纂して無料配布する法令義務を負っていた。一方のファイスト社は、カンザス州広域で電話帳の発行を専業とする出版社である。ルーラルがライセンス許諾を明示的に拒否したにも関わらず、ファイストはルーラルの無料電話帳から自社の発行する電話帳に電話番号を転載したことから、著作権侵害が問われた[60]。

一審の地方裁と二審の巡回区控訴裁は著作権侵害を認めている。しかし電話帳とはデータの配列であり、その並べ方にオリジナリティはない。合衆国憲法の著作権条項は、著作権保護には単なる創造性 (額に汗をかいてデータ収集すること) だけでなく独自の創造性 (オリジナリティを持つ表現性) が必要だと解釈され、最高裁によってファイストの無断転載は合法と判断された[60]。

フェアユース関連

- 全米作家協会他対Google裁判

Googleブックスが著作者に無断・無償で書籍をデジタルスキャンしてインターネット上に公開する行為が著作権侵害に当たるとして、米国最大の著作家業界団体である全米作家協会らが2005年、集団訴訟を起こした。一時は総額1億2500万米ドルの和解金をGoogleが支払う想定で当事者間で合意に達していた。しかし和解によって逆にGoogleの電子書籍市場における独占が強まる恐れがあり、反トラスト法 (独占禁止法) への抵触が指摘された。さらにGoogleブックスのスキャンした書籍が世界各地におよんでいたことから、諸外国の政府からも批判を受け、一時は外交・国際司法の問題も孕んでいた。裁判所も当初は著作権侵害を認め、原告有利の条件で和解修正を促していたが一転し、最終的にGoogleのフェアユースを認める判決で11年後の2016年に終結した。

- Oracle対Google裁判

サン・マイクロシステムズがJava APIを開発し、サンをOracleが企業買収したことから、Java APIの特許権や著作権はOracleが有している。これをGoogleが自社のモバイル用OSであるAndroidに利用したとして、特許権と著作権侵害でOracleがGoogleを2010年に提訴した[61][62]。Oracleは特許権と著作権侵害あわせて88億米ドル (約1兆円) の損害賠償を求めている。これに対してGoogle側はフェアユースで抗弁している。一審のカリフォルニア州北部地区地方裁では、陪審は著作権侵害の判断をしたものの、裁判所はJava APIが著作権保護の対象に当たらないとの理由で2012年に原告の主張を退けている。しかし二審の控訴裁は2014年、著作権侵害を認めて一審の判決を棄却した。米国著作権法第107条で定められたフェアユースの判断4基準のうち、1点目の利用目的 (商業性か非営利性かなど) および4点目の潜在市場への影響度は、圧倒的にOracle有利と見ての二審判決である[61][62]。Googleは2019年1月、二度目の最高裁への上告受理申立て (certiorari) を行っている[63]。

消尽論関連

- カートサン対ワイリー裁判

コーネル大学の留学生としてタイから1997年に渡米したスパップ・カートサンは、学術出版大手ジョン・ワイリー・アンド・サンズ (略称ワイリー) の出版する教科書がタイと比べて米国で高額に販売されていると知った。そこでタイに残る親族や友人を経由してワイリーの教科書を米国に逆輸入し、オークションサイトのeBayで販売していた。両者の主張は対立しているものの、その販売額は120万米ドルに上ると見られている[64]。ワイリーが2008年に地方裁に提訴した後、巡回裁判所では判断が割れたため、カートサンは2012年に最高裁に上告した。2013年、第2巡回控訴裁の判決を覆す形で、最高裁はカートサン無罪の判決を下した。この判決により、米国の著作物が米国外で複製印刷・販売され、再び米国内に逆輸入した際にも、米国著作権法第109条が定める消尽論が適用されることが判示された[9]。

著作者人格権関連

- モンティ・パイソン対ABC裁判

イギリスを代表するコメディ・グループのモンティ・パイソンがスケッチコメディの脚本・出演を手掛けたテレビ番組『空飛ぶモンティ・パイソン』(英国BBCにて1969年から1974年に放送) が、米国の当時三大ネットワークの一角ABCでも放送された際に一部内容が改変された。これに対し、モンティ・パイソンのメンバー内で唯一の米国籍を有するテリー・ギリアム他は、原著作物の同一性が損なわれたとしてABCを提訴した。

一審の地方裁では同一性の毀損を認めつつも、改変の許諾・調整によってABCの放送に遅れが生ずると実利損害が発生するとの理由から、実質敗訴となった。しかし二審の第2巡回区控訴裁判所は1976年、一審の観点を踏襲しつつも、編集カットによってモンティ・パイソンのブランドが毀損するとして勝訴の判決を下した[65][66]。なお当時の米国はベルヌ条約を批准していなかったことから、同条約が求めていた著作者人格権を米国著作権法上で明文化しておらず、人格権侵害はもっぱらコモンローに基づく司法判断に委ねられていた。そのため、1990年以前で人格権侵害が認められたケースは本件含めて非常に少ない[67]。これが仮に、著作者人格権が明文化された1990年以降に提訴されていたら棄却されていただろうとも指摘されている。なぜならば、同権を謳う第106A条は狭義の視覚芸術著作物に限定されていることから、テレビ番組には適用不可と判断されうるためである[66]。

表現の自由関連

- 電子フロンティア財団対米国政府裁判

インターネット上の自由権を擁護する非営利組織の電子フロンティア財団 (EFF) は2016年、デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) が憲法修正第1条で定められた言論の自由に違反するとして米国政府を提訴した。DMCAによって改正追加された米国著作権法第1201条では、海賊版などを取り締まる目的でコピーガードやアクセスコントロールを解除することを禁じている。しかし電子機器や工業用品の多くがソフトウェアを内蔵する今日において、これらメーカーから独立した第三者機関が修理や不具合の原因究明 (リバースエンジニアリング) を行おうとしても、第1201条に抵触してしまう。EFFによると、先駆者の創造物を下地にして改善・改革するための研究や討論の自由を憲法修正第1条が保障していることから、米国著作権法第1201条は違憲だと主張している[68][69]。アメリカ合衆国著作権局 (USCO) は2018年、EFFからの嘆願書の一部を受け入れ、Amazon Echoや車載ソフトウェア、個人用デジタル端末などに限定して、内蔵ソフトウェアの修繕や除去 (いわゆる脱獄) などを認めた[70]。

著作権管理サービス

この節の加筆が望まれています。 |

合衆国著作権局

著作権管理団体

関連項目

註釈

- ^ 完全に州法が廃止されたわけではなく、州法は主にUSCO未登録の著作物を対象とした権利保護に活用されている。また、連邦法で著作権の保護対象外として挙げられていない著作物が、州法では保護対象内であると規定されているケース (例: 州法の条文や州政府の発行書物など) がある。

- ^ 1998年10月28日から2014年12月4日を例にとると、この期間に可決・制定された著作権の改正立法は計20本以上に上る[2]。

- ^ 日米で比較すると、日本国憲法第41条~第64条が「国会」に関する記述であるが、主に国会の運営方法について定められており、国会が有する権限 (なすべき役割) として著作権あるいはその上位概念の知的財産権保護という文言は登場しない[3]。

- ^ この列記された諸権限をEnumerated Powersと呼ぶ。

- ^ 知的財産権は著作権 (文化の創造と表現の保護) と、特許権などの産業財産権 (産業アイディアを促進) に分けられる。Copyright Clauseと一般的には呼ばれることが多いが、著作権と産業財産権の双方を包含した知的財産権全般を指している条項であることから、Intellectual Property Clauseの方がより正確である。

- ^ 日本の類似機能としては、文化庁著作権課 (前身は文部省文化局) がこれに該当するが、文化庁著作権課が行政府の一機能であるのに対し、USCOは組織定義上は立法府の一機関という差異がある。

- ^ 連邦議会の運営を助けるため、様々な著作物を収集するアメリカ議会図書館が生まれた。そして図書館の充実を図るために著作物を収集する過程で、著作物を登録して著作者を保護する業務が発生したことから、アメリカ議会図書館内にUSCOが部局として設けられている。

- ^ その一例として、難解な米国著作権法の条文を読み解く上での手引き書として、Circularsと呼ばれるレポート[5]の他、専門用語の定義をまとめたFAQ (よくある質問) コーナー[6]などもサイト上に公開している。

- ^ ただし著作権侵害などで訴訟を起こす際には、米国籍の著作者あるいは米国で発表された著作物に限り、USCOへの著作物の事前登録が必要となる[7]。

- ^ 条文内の専門用語は、合衆国著作権局 (USCO) による定義解説に準拠する[6]。各種用語の日本語訳は、公益社団法人著作権情報センターの表記を一部参照しつつ[2]、日本国著作権法で多用される一般的な著作権用語に一部置き換えている。

- ^ 例えば20世紀に入ってから世に登場した半導体チップ製品は、その著作権について第9章にまとめて追記されている。その一方で、衛星放送によるテレビ番組の遠隔二次放送に関しては、第1章の第119条に規定されている。この第119条には章名に呼応した著作権保護の範囲だけでなく、著作権侵害発生時の救済手段、放送コンテンツの使用許諾の手続やUSCOへの支払明細書の送付方法など、他章に横断する委細が記述されている。

- ^ publishは「発表」や「公表」以外に「発行」の日本語訳が充てられることがあるが、いずれにしても紙で印刷された著作物に限定されない。

- ^ 原文は"Publication" is the distribution of copies or phonorecords of a work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending. The offering to distribute copies or phonorecords to a group of persons for purposes of further distribution, public performance, or public display, constitutes publication. A public performance or display of a work does not of itself constitute publication.である。

- ^ 州法法令集の著作権を巡っては、ジョージア州対マラムッド裁判などが起こっている。2015年7月、ジョージア州はPublic.Resource.Orgの創設者でありオープンコンテンツ推進の活動家でもあるカール・マラムッドを相手取り、著作権侵害でアトランタの連邦裁判所に提訴した。訴状によると、注釈付きのジョージア州法をマラムッド自身のウェブサイトに掲載した著作権侵害は「テロ行為」(terrorism) だとジョージア州は糾弾しているものの、両者の主張は対立している[17][18]。

- ^ 用語の定義が記された第101条において、"The terms "including" and "such as" are illustrative and not limitative." (includingやsuch asといった表現はイメージの例示であり、例以外を排除するものではない) と記されている。

- ^ 旧法では未発表の著作物、および既発表でも著作権表示や延長更新手続を怠った著作物は、著作権法の保護対象外であった。

- ^ a b 下表の解説対象は未発表または米国内で初めて発表された著作物 (但し録音物および建築物を除く) に限る。

- ^ 1976年制定の改正法が1978年1月1日より施行され、未発表著作物も保護対象となった他、著作権表示や登録などの手続が保護要件から外されたほか、著作権保護期間が全般的に延伸した。またソニー・ボノ著作権延長法によりさらに期間が延伸し、下表の状況に至る。

- ^ Copyright Act of 1976 (1976年制定の改正法) が1978年1月1日より施行、Berne Convention Implementation Act of 1988 (1988年制定のベルヌ条約履行法) が1989年3月1日より施行。

- ^ ここでの「最初の保護期間」であるが、1976年制定の著作権改正法以前は、保護期間が28年 + 更新延長28年の2段階方式に設定されており、「最初」は前者を指している。最初の保護期間が満了した時点で著作者が生存していれば、更新延長が可能であった。

- ^ 「侵害者が知らずに」の例として、第107条のフェアユースが挙げられている。侵害者は自らの行為がフェアユースだと信じていて、かつその侵害者が非営利の教育機関、図書館、資料館、あるいは公共放送事業者であった場合、減額される。

- ^ 法学におけるセーフハーバー (safe harbor、安全な港) とは、ある一定条件下での行為であれば違法ではないとする例外規定のことである。例えば土地の所有者に対して、土地面積を計測して報告する義務を課す州法が新たに成立したとする。後に報告された面積が実態と乖離していたら、罰金を科すのを原則とする。ただしこの乖離が計測器の不備や外部委託業者の不手際で生じた場合、土地所有者に対する罰金は免ぜられる。このような免責をセーフハーバー条項と呼ぶ[21]。

- ^ 1790年以前も一部の州では州法レベルで著作権を成文化していた。

- ^ "Act of 西暦年"となっているがこれらは法律の制定年であり、施行年ではない。例えばCopyright Act of 1976は1976年に連邦議会で可決されて制定されたものの、施行は1978年1月1日である。

- ^ 「1976年制定の著作権法 (Copyright Act of 1976) が現行法である」との記述が一部見受けられるが、これは誤りである。1790年の初回立法以外はほぼ部分修正・加筆の改訂法であり、1976年制定の改正法もその後一部が上書きされている。米国連邦法は、まず連邦議会に法案 (Bill) が提出され、可決・承認されると制定法 (Act) になり、現行法に修正・加筆がなされて更新されるプロセスを経る。したがって、著作権法の現行法全量は主に合衆国法典第17編のことを指し、Copyright Act of 1976など初回立法以外のActには改正の差分しか含まれていない。

- ^ 1910年~1975年の間にもマイナー改正は複数回発生している。詳細はen: Copyright Act of 1909#Notable amendmentsを参照のこと。

- ^ 当改正の結果、著作権法を収録した合衆国法典第17編の条 (section) の採番体系が全面的に刷新されたため、1977年以前と1978年以降で条文を参照する際には対比表を用いる必要がある[49]。

出典

- ^ “Circular 1a, United States Copyright Office: A Brief Introduction and History” [アメリカ合衆国著作権局: 組織紹介と著作権の歴史概説] (英語). アメリカ合衆国著作権局. 2019年2月20日閲覧。

- ^ a b c 山本隆司 (訳、米国著作権法弁護士) (2018年9月). “外国著作権法 >> アメリカ編”. 公益社団法人著作権情報センター. 2019年2月14日閲覧。

- ^ “日本国憲法 (昭和二十一年憲法) 第四章 国会”. 総務省 e-Gov. 2019年2月14日閲覧。

- ^ “Overview of the Copyright Office” [アメリカ合衆国著作権局の概要] (英語). USCO. 2019年2月17日閲覧。

- ^ “Circulars”. アメリカ合衆国著作権局. 2019年2月16日閲覧。

- ^ a b “FAQ - Definitions” [よくある質問 - 定義について] (英語). アメリカ合衆国著作権局. 2019年2月16日閲覧。

- ^ a b c 小林正 (1990年1月20日). “アメリカのベルヌ条約加入と著作権法”. カレントアウェアネス No.125. 国立国会図書館. 2019年2月17日閲覧。

- ^ “Orphan Works and Mass Digitization - A Report of the Register of Copyrights” (PDF) [著作権者不明の著作物と大衆デジタル化 - 著作権登録に関する調査レポート] (英語). アメリカ合衆国著作権局 (2015年6月). 2019年2月22日閲覧。

- ^ a b c d シティユーワ法律事務所 (2016年3月). “海外における著作権制度及び関連政策動向等に関する調査研究報告書” (PDF). 平成 27 年度文化庁調査研究事業. 文化庁. 2019年2月2日閲覧。

- ^ Siwek, Stephen E. (2018年). “Copyright's Contributions to the U.S. Economy in 2017” [2017年の米国経済における著作権市場の貢献度調査] (英語). Copyright Industries in the U.S. Economy (19th edition). International Intellectual Property Alliance (IIPA). 2019年4月25日閲覧。

- ^ “Browse the United States Code - Title 17: Copyrights” [合衆国法典の閲覧 - 第17編: 著作権] (英語). The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年2月14日閲覧。

- ^ 仙元隆一郎 (同志社大学教授) (2002年). “コンピュータ・プログラムと著作権”. Accume vol.11. 京都コンピュータ学院. 2019年2月23日閲覧。

- ^ 文化庁 (1992年3月). “コンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議報告書”. 著作権情報センター. 2019年2月23日閲覧。

- ^ “What is the difference between “Published” vs. “Unpublished” works, why does it matter, and how does the difference relate to Online vs. Print publishing?” [著作物の「発表」と「未発表」の違いとその意義は? オンラインと紙媒体の発表方法との関連は?] (英語). 2019年2月16日閲覧。

- ^ “Defining Published and Unpublished” [PublishedとUnpublishedの定義] (英語). ASMP. 2019年2月18日閲覧。

- ^ “Copyright Registration of Websites and Website Content” (PDF) [ウェブサイトおよびそのコンテンツに関する著作権登について] (英語). アメリカ合衆国著作権局 (2017年9月). 2019年2月18日閲覧。

- ^ Hiltzik, Michael (2015年7月27日). “Georgia claims that publishing its state laws for free online is 'terrorism'”. Los Angeles Times. 2019年2月23日閲覧。

- ^ Mullin, Joe (2018年10月23日). “Appeals Court Tells Georgia: State Code Can't be Copyrighted”. 2019年2月23日閲覧。

- ^ a b “Copyright Term and the Public Domain in the United States” [アメリカ合衆国における著作権の保護期間とパブリック・ドメイン] (英語). Copyright Information Center, Cornell University Library. 2019年3月3日閲覧。

- ^ “Q. 保護期間の計算方法について教えてください。”. 著作権なるほど質問箱. 文化庁. 2019年2月28日閲覧。 “死後70年、公表後70年、創作後70年の計算方法は、死亡等の日の属する年の翌年から起算します。例えば、2005年1月12日に著作者が死亡した場合の著作権は、原則として2005年に70年を加えた2075年の12月31日までということになります。”

- ^ “Safe harbor example” [セーフハーバーの例] (英語). コーネル大学ロースクール. 2019年3月14日閲覧。

- ^ a b “資料5 ノーティスアンドテイクダウン手続について” (PDF). プロバイダ責任制限法検証WG(第5回会合). 総務省 (2011年2月3日). 2019年3月31日閲覧。

- ^ “会合議題・配布資料・議事要旨など”. プロバイダ責任制限法検証WG(第5回会合). 総務省 (2011年2月3日). 2019年3月31日閲覧。

- ^ Iwatani, Hiroshi (2008年4月7日). “史上最高に馬鹿げた著作権侵害のDMCA通告”. TechCrunch. 2019年3月31日閲覧。

- ^ a b “Criminal Copyright Infringement” [刑法上の著作権侵害] (英語). Justia. 2019年4月11日閲覧。

- ^ “環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉”. 外務省 (2019年4月5日). 2019年4月11日閲覧。 “現在までに (2019年4月5日の意),メキシコ,日本,シンガポール,ニュージーランド,カナダ,オーストラリア,ベトナムの7か国が国内手続を完了した旨の通報を寄託国ニュージーランドに行っており,2018年12月30日に発効しました。”

- ^ “環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について”. 文化庁. 2019年4月11日閲覧。 “著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)”

- ^ a b Peter K, Yu (2007). Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related rights. Greenwood Publishing Group. p. 143. ISBN 978-0-275-98883-8

- ^ Patry, William F. (2000) [1994]. “Introduction: England and the Statute of Anne”. Copyright Law and Practice. BNA. ISBN 978-0871796851. OCLC 30355355 2014年5月24日閲覧。

- ^ Patry, William F. (2000) [1994]. “Introduction: The First Copyright Act”. Copyright Law and Practice. BNA. ISBN 978-0871796851. OCLC 30355355 2014年5月24日閲覧。

- ^ a b Patry, William F. (2000) [1994]. “Introduction: Statutory Revision”. Copyright Law and Practice. BNA. ISBN 978-0871796851. OCLC 30355355 2014年5月24日閲覧。

- ^ Patry, William F. (2000) [1994]. “Introduction: The Constitutional Clause”. Copyright Law and Practice. BNA. ISBN 978-0871796851. OCLC 30355355

- ^ Hoern, Thomas (2016-01). “Charles Dickens and the international copyright law”. Journal of the Copyright Society of the U.S.A 63 (2): 341–352.

- ^ a b 園田暁子 (2007年). “1830年代から1960年代にかけての国際著作権法整備の過程における著作権保護に関する国際的合意の形成とその変遷” (PDF). 知財研紀要. 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所. 2019年4月18日閲覧。

- ^ “Universal Copyright Convention” [万国著作権条約] (英語). UNESCO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Universal Copyright Convention, with Appendix Declaration relating to Articles XVII and Resolution concerning Article XI 1952” [万国著作権条約、および条項XVIIに関連する追加宣言と条項XI 1952に関する決議] (英語). UNESCO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms” [許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Contracting Parties > Phonograms Convention (Total Contracting Parties : 80)” [レコード保護条約の加盟国 (閲覧時点で80か国加盟済)] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works” [文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Contracting Parties > Berne Convention > Paris Act (1971) (Total Contracting Parties : 186)” [ベルヌ条約の1971年パリ改正版の加盟国 (閲覧時点で186か国加盟済)] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Overview: the TRIPS Agreement” [TRIPS協定の概要] (英語). WTO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Contracting Parties/Signatories > Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (Total Contracting Parties: 164)” [TRIPS協定の加盟国 (閲覧時点で164か国加盟済)] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Summary of the WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996)” [1996年採択 WIPO著作権条約 (WCT) の概要] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Contracting Parties > WIPO Copyright Treaty (Total Contracting Parties : 100)” [WIPO著作権条約の加盟国 (閲覧時点で100か国加盟済)] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Summary of the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996)” [1996年採択 WIPO実演・レコード条約 (WPPT) の概要] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Contracting Parties > WIPO Performances and Phonograms Treaty (Total Contracting Parties : 100)” [WIPO実演・レコード条約の加盟国 (閲覧時点で100か国加盟済)] (英語). WIPO. 2019年4月6日閲覧。

- ^ “Copyright, Compromise and Legislative History” (PDF) [著作権 - 妥協と改正立法の歩み] (英語) (1987年). 2019年4月5日閲覧。 “Courts, however, have apparently found title seventeen an unhelpful guide. For the most part, they look elsewhere for answers, relying primarily on prior courts' constructions of an earlier and very different statute on the same subject. (中略)... Although the 1909 Act had been outmoded for a long time, various general revision bills introduced between 1924 and 1974 had failed.”

- ^ “We helped bring U.S. copyright law into line with the rest of the world. - SOME SUCCESS STORIES” [成功事例紹介: 当団体は米国著作権法を国際水準に適合するよう改正をサポート] (英語). 全米作家協会. 2019年4月5日閲覧。 “For more than 100 years, the United States' copyright laws were out of sync with much of the world and with the Berne Convention, an international treaty. (中略)...an inadvertent error by an author or publisher could cause one's work to become part of the public domain forever in the U.S. and elsewhere in the world. ”

- ^ “TITLE 17—COPYRIGHTS”. The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年3月31日閲覧。 “This title was enacted by act July 30, 1947, ch. 391, 61 Stat. 652, and was revised in its entirety by Pub. L. 94–553, title I, §101, Oct. 19, 1976, 90 Stat. 2541”

- ^ “17 USC 408: Copyright registration in general”. The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年3月31日閲覧。

- ^ “17 USC 107: Limitations on exclusive rights: Fair use”. The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年3月31日閲覧。

- ^ “House report no. 94–1476 | Historical and Revision Notes | 17 USC 102: Subject matter of copyright: In general” [連邦議会第94会期 下院司法委員会提出レポートNo. 1476より | 合衆国法典第17編第102条 法改正に関する経緯] (英語). The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年3月31日閲覧。

- ^ Gerben Bakker, University of Essex (Original data adapted from Vogel 2004 and Robertson 2001). “Figure 5 - Real Cinema Box Office Revenue, Real Ticket Price and Number of Screens in the U.S., 1945-2002” [グラフ5 - 米国の1945年から2002年における映画館の興行収入、チケット単価 (2002年ベースの物価指数で補正) および映画館スクリーン数の推移] (英語). The Economic History of the International Film Industry. Economic History Services. 2019年3月31日閲覧。

- ^ “Microsoft Corporation History”. fundinguniverse.com. 2019年3月31日閲覧。

- ^ Williams, Rhiannon (2015年4月1日). “Apple celebrates 39th year on April 1”. The Telegraph. 2019年3月31日閲覧。

- ^ “H.R.4262 - Berne Convention Implementation Act of 1988 | 100th Congress (1987-1988)” [1988年のベルヌ条約履行法 (法案番号 H.R.4262) | 第100会期連邦議会 (1987-1988年開催)] (英語). アメリカ議会図書館. 2019年4月21日閲覧。

- ^ “オバマ大統領、携帯電話SIMロック解除合法化法案に署名”. 一般社団法人マルチメディア振興センター (2014年8月). 2019年4月23日閲覧。

- ^ Lawson, Stephen (2014年8月5日). “米国で「SIMロック解除法」が成立、Obama大統領が法案に署名”. 日経BP. 2019年4月23日閲覧。

- ^ “Sweat of the Brow Doctrine Law and Legal Definition”. USLegal.com. 2019年4月23日閲覧。

- ^ a b 伊藤博文 (2000年). “Feist出版社対Rural電話サービス会社”. 豊橋創造大学短期大学部研究紀要. (17). 国立国会図書館デジタルコレクション. 2019年4月23日閲覧。

- ^ a b “ORACLE AMERICA, INC. 対 GOOGLE LLC 事件 | 米国連邦控訴裁判所 (CAFC) 判決 2018年”. 大塚国際特許事務所. 2019年4月23日閲覧。

- ^ a b 末岡洋子 (ASCII編集部) (2018年4月18日). “Google-Oracle訴訟はOracleに有利な判断 判決からAndroid登場時の裏が見えてくる”. ダイヤモンド社. 2019年4月23日閲覧。

- ^ Ward, Aaron (2019年3月13日). “Google v. Oracle: Silicon Valley Braces for "Lawsuit of the Decade" as Google Petitions for Cert to decide API Copyrightability” [Google対Oracle: シリコンバレーは過去10年の一大訴訟へ - APIの著作権巡りGoogleが上告受理申立てへ] (英語). ハーバード大学ロースクール. 2019年4月23日閲覧。

- ^ Mears, Bill (2012年10月27日). “Supreme Court to hear arguments in case of student who resold books” [学生が中古販売した書籍を巡って最高裁が聴聞] (英語). CNN. 2019年4月23日閲覧。

- ^ “Terry Gilliam et al., Plaintiffs-appellants-appellees, v. American Broadcasting Companies, Inc., Defendant-appellee-appellant, 538 F.2d 14 (2d Cir. 1976)”. Justia. 2019年4月23日閲覧。

- ^ a b “Moral Rights in the US: Why Monty Python Would Say "Ni!"”. JETLaw (2017年10月4日). 2019年4月23日閲覧。

- ^ Esworthy, Cynthia (全米芸術基金所属. “A Guide to the Visual Artists Rights Act” [視覚芸術家権利法の基礎] (英語). ハーバード大学ロースクール. 2019年4月23日閲覧。)

- ^ “デジタルミレニアム著作権法めぐりEFFが米政府を提訴”. CNET Japan (2016年7月25日). 2019年4月23日閲覧。

- ^ “EFF Lawsuit Takes on DMCA Section 1201: Research and Technology Restrictions Violate the First Amendment”. 電子フロンティア財団 (2016年7月21日). 2019年4月23日閲覧。

- ^ “EFF Wins DMCA Exemption Petitions for Tinkering With Echos and Repairing Appliances, But New Circumvention Rules Still Too Narrow To Benefit Most Technology Users”. 電子フロンティア財団 (2018年10月26日). 2019年4月23日閲覧。