「多剤大量処方」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| 138行目: | 138行目: | ||

== 多剤大量処方の実態と原因 == |

== 多剤大量処方の実態と原因 == |

||

[[File:INCB-BenzoConsume.svg|thumb|right|400px|各国の人口1000人あたりベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤消費量 ([[国際麻薬統制委員会]])<ref name="INCB2011">{{Cite report|publisher=[[国際麻薬統制委員会]] |title=Psychotropic substances Statistics for 2011|isbn=978-92-1-048153-3 |date=2012 |url=http://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/technical_reports/technical_reports_2012.html |at=Part3 Table IV.2 }}</ref>。ただし、この統計には、複数の診療科から誤って重複処方されることの最も多い[[エチゾラム]](商品名デパス®など)<ref name="pmid23393998">{{cite journal |author=Shimane T, Matsumoto T, Wada K |title=Prevention of overlapping prescriptions of psychotropic drugs by community pharmacists |journal=日本アルコール・薬物医学会雑誌(Japanese Journal of Alcohol Studies & Drug Dependence) |volume=47 |issue=5 |pages=202–10 |year=2012 |month=October |pmid=23393998 |doi= |url=}}</ref>がカウントされておらず、実際には日本が突出しているのではないかとも推測されている<ref name="戸田ベンゾジアゼピン常用量依存">{{Cite journal |和書|author=戸田克広|date=2013-06-10|title=ベンゾジアゼピンによる副作用と常用量依存|journal=臨床精神薬理|volume=16|issue=6|pages=867-878|naid=}}</ref>。]] |

[[File:INCB-BenzoConsume.svg|thumb|right|400px|各国の人口1000人あたりベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤消費量 ([[国際麻薬統制委員会]])<ref name="INCB2011">{{Cite report|publisher=[[国際麻薬統制委員会]] |title=Psychotropic substances Statistics for 2011|isbn=978-92-1-048153-3 |date=2012 |url=http://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/technical_reports/technical_reports_2012.html |at=Part3 Table IV.2 }}</ref>。ベンゾジアゼピン系抗不安薬の統計は別に存在し、日本は平均的な水準である。ただし、この統計には、複数の診療科から誤って重複処方されることの最も多い[[エチゾラム]](商品名デパス®など)<ref name="pmid23393998">{{cite journal |author=Shimane T, Matsumoto T, Wada K |title=Prevention of overlapping prescriptions of psychotropic drugs by community pharmacists |journal=日本アルコール・薬物医学会雑誌(Japanese Journal of Alcohol Studies & Drug Dependence) |volume=47 |issue=5 |pages=202–10 |year=2012 |month=October |pmid=23393998 |doi= |url=}}</ref>がカウントされておらず、実際には日本が突出しているのではないかとも推測されている<ref name="戸田ベンゾジアゼピン常用量依存">{{Cite journal |和書|author=戸田克広|date=2013-06-10|title=ベンゾジアゼピンによる副作用と常用量依存|journal=臨床精神薬理|volume=16|issue=6|pages=867-878|naid=}}</ref>。]] |

||

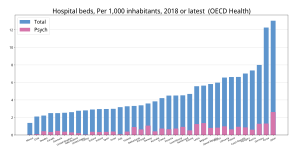

[[File:oecd-hospitalbeds.svg|thumb|right|300px|OECD諸国の人口あたりベット数]] |

[[File:oecd-hospitalbeds.svg|thumb|right|300px|OECD諸国の人口あたりベット数]] |

||

多剤大量処方の実態は次のようなものである{{sfn|笠陽一郎|2008}}<ref>{{Cite book|和書|author=適正診断・治療を追求する有志たち|title=精神科セカンドオピニオン―2―発達障害への気づきが診断と治療を変える|publisher=筑摩書房|date=2010-05|isbn=978-4-9903014-2-2}}</ref><ref>NHK取材班『うつ病治療常識が変わる』2~40頁。</ref><ref>冨高辰一郎『うつ病の常識は本当か』2011年、170~180頁。</ref><ref>春日武彦『精神科医は腹の底で何を考えているのか』15~20頁。</ref>{{sfn|風祭元|2008|pp=121-132}}。 |

多剤大量処方の実態は次のようなものである{{sfn|笠陽一郎|2008}}<ref>{{Cite book|和書|author=適正診断・治療を追求する有志たち|title=精神科セカンドオピニオン―2―発達障害への気づきが診断と治療を変える|publisher=筑摩書房|date=2010-05|isbn=978-4-9903014-2-2}}</ref><ref>NHK取材班『うつ病治療常識が変わる』2~40頁。</ref><ref>冨高辰一郎『うつ病の常識は本当か』2011年、170~180頁。</ref><ref>春日武彦『精神科医は腹の底で何を考えているのか』15~20頁。</ref>{{sfn|風祭元|2008|pp=121-132}}。 |

||

2016年10月3日 (月) 08:25時点における版

多剤大量処方(たざいたいりょうしょほう)とは、同じような薬効の薬が必要数を大幅に超えて多数処方され、かつ、それぞれの薬の量自体も本来必要な量より多い処方のことである。多剤併用大量処方(たざいへいようたいりょうしょほう)とも呼ばれる。

なお、どの分野で多剤処方が問題とされるのかは国により事情が異なる。たとえば米国では、polypharmacyとは「ひとりの患者に4種類以上の薬が処方されている場合、特にその患者が65歳以上の場合」としている。

日本では、高齢者の投薬については、複数の医療機関から合計10種類を超えて投薬されている患者が一定割合存在している[5]。

概要

ある県の後期高齢者医療広域連合の被保険者(75歳以上)に係る平成26年12月の診療データより集計したところ、10~14種類の薬を処方されている人が20.2%、15種類以上の薬を処方されている人が7.1%存在する[6]。

多剤大量処方に陥る原因は、単純に薬を多く投与したほうが効果が高くなるだろうという、誤った思い込みであるとされる[7]。そのため、薬理学的な考慮のない、危険性を無視した投薬がままみられる。

精神科医療においては、精神科医による薬理学の知識不足が多剤大量処方の原因として指摘されている[8][9][3]。そのため、これらの薬が精神疾患を完治させるわけではないにもかかわらず、目先の症状の変化に気を取られて、同じような薬を何種類も処方することになる[10]。そして、それぞれの薬の量が限度用量以内であれば、全体として過剰投与になっているとは認識されくにい[8]。

精神科で使用される薬には主なものとして抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、興奮剤、抗不安薬/睡眠薬などがあるが、深く考えずにそれぞれのカテゴリーの薬を複数ずつ処方すれば、ほぼ自動的に多剤となってしまう。厚生労働省によれば、日本では諸外国より精神科での多剤投与が多く、これが、過量服薬(オーバードーズ)による自殺未遂が後を絶たない素因になっていると指摘されている[11]。

また、中毒の危険性がある薬を処方しているにもかかわらず、用量の順守や、あるいは血液検査などの安全管理がなされていない事例もある。症例報告の記事・論文でもこのような事例は少なくなく、公的機関からも繰り返し注意喚起がなされている[12][13]。また、過量服薬が自殺の手段となることへの注意喚起もなされている[14]。

1971年の向精神薬に関する条約では、乱用されてはならない薬物が指定されている。覚醒剤(2015年現在でも医療用覚醒剤の生産・供給は続いているが、一般の臨床で用いられることはほとんどない)については付表(スケジュール)II、抗不安薬や睡眠薬として使われるバルビツール酸系薬物やベンゾジアゼピン系薬物は付表IIIおよびIVに指定されている[15]。条約の規定に対応する日本の国内法は麻薬及び向精神薬取締法であり、条約の付表Iが法律上の麻薬、付表IIが第一種向精神薬、付表IIIが第二種向精神薬、付表IVが第三種向精神薬に該当する。2010年に国際麻薬統制委員会(INCB)は、日本でのベンゾジアゼピン系薬物の消費量の多さの原因に、医師による不適切な処方があると指摘している[16]。

日本における動向

たび重なる注意喚起

2004年の日本精神神経学会では、抗精神病薬は単剤での使用が望ましいにもかかわらず、多剤大量処方が改善されない現状について言及がなされた[18]。2008年には、過量服薬の危険性に特に配慮が必要である境界性人格障害に対するガイドラインが公開された。多剤処方の有効性を支持する強い証拠がないため、単剤使用が推奨され、長期にわたる漫然とした処方の有効性も示されていないという内容である[19]。2009年10月30日には、日本うつ病学会が「SSRI/SNRIを中心とした抗うつ薬適正使用に関する提言」において、大量処方を避けるという一般的な注意点を喚起している[20]。

2010年1月に、厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチームが発足した。6月24日には、厚生労働省から、各都道府県の精神保健福祉主管部局長および、日本医師会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会、日本自治体病院協議会、日本総合病院精神医学会、精神医学講座担当者会議、国立精神医療施設長協議会、日本精神神経学会の会長あてに、「向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について」という題で、自殺傾向のある患者に対して、向精神薬等の適切な処方に配慮する旨を通達している[21]。

2010年9月9日には、厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチームが「過量服薬への取組」を公表し、以下の取り組み指針が提言された[22]。

- ゲートキーパー役として薬剤師を活用すること [22][23]

- 診療ガイドラインの作成・普及啓発の推進(厚生労働科学研究事業を活用) [22]

- 厚労省内の研修事業に過量服薬関連の事項を追加 [22]

- 一般診療科医療と精神科医療との連携の強化 [22]

- チーム医療で患者と良好な関係を築くこと [22]

12月1日には、日本うつ病学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会の4学会が合同で、「向精神薬の適正使用と過量服用防止のお願い」を公表し、向精神薬を処方する医師に対して、過量服薬の背景にある不適切な多剤大量処方に注意喚起を促している[24]。

2011年3月には、処方の実態に関する調査書が作成され[25]、11月に厚生労働省から公表された[26]。この取り組みは、ゲートキーパー役が期待される日本薬剤師会、日本病院薬剤師会にも共有された[27][23][28]。

2014年のOECDによる日本の医療の質レビューでは、日本は「専門家及び地域社会双方による精神保健医療福祉サービスにおいて、不適切な薬剤使用(行き過ぎた多剤投与)を削減し、診療報酬を通じて代替的治療法が適切に評価されるようにするために、一層の努力が必要である」と勧告されている[29]。

2014年には厚生労働省より「かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン」が公表され、認知症に対する向精神薬投与は最小限とするよう勧告された[30]。

政府による規制

2011年、厚生労働省は「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム:過量服薬対策ワーキングチーム」の調査を受け[14]、3剤以上の処方についての必要性を適正化する取り組みを始めた[26]。

2012年3月、厚生労働省は自立支援医療費支給認定実施要綱の第4項を改正し、地方自治体は自立支援医療行政に関し、以下の管理が求められるようになった[31]。

- 支給認定時に診断書を確認し、同一種類の向精神薬が3種類以上処方されているか確認する。

- その際に、3種類以上処方されている場合は、指定自立支援医療機関から理由を求める。

- 支給認定時の確認にて該当した者は、その後の支給期間中も診療録等で治療状況を把握する。

2014年度の中央社会保険医療協議会による診療報酬改定では、多剤処方を行った場合には「精神科継続外来支援・指導料」をゼロ算定、および処方料・処方箋料・薬剤料をマイナス算定する方針が答申された[32]。しかしこれに日本精神神経学会は反対声明を出すという経緯があり[33]、いくつかの条件を満たす場合には減額されない例外が設けられた[34]。また、1回の処方において抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を4種類以上・抗精神病薬を4種類以上投与した医療機関は、定期的に状況を集計して厚生労働省へ報告することが必要になった[34]。

向精神薬多剤投与により減額されない例外(厚労省通達)

- (イ) 他の医療機関で既に向精神薬多剤投与されていた場合、初診から6か月間まで

- (ロ) 現在投与されている向精神薬を切り替える場合、最大3か月の移行期間(年に2回まで)

- (ハ) 臨時に投与した場合。連続投与期間は2週間以内または14回以内。1回投与量については1日量の上限を超えないこと。投与中止期間が1週間以内の場合は連続する投与とみなす。

- (ニ) 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出た者が、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合

- 臨床経験を5年以上有する医師であること。

- 適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師であること。

- 精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10の「3」の「(1) 疾病,傷害及び死因の統計分類基本分類表」に規定する分類をいう)において F0 から F9 の全てについて主治医として治療した経験を有すること。

- 精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。

— "平成26年3月5日付け保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について" (PDF) (Press release). 厚生労働省 近畿厚生局. 5 March 2014.

2016年度の診療報酬改定においては、減額裁定される条件が「3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬の投薬」へと強化された[35]。さらに薬剤総合評価調整管理料(250点)が新設され、入院および外来において6種類以上の処方薬がなされている場合、これを2種類以上カットした場合には診療報酬算定されるようになった[36]。

処方数の分布

| 外来 | 入院 | |

|---|---|---|

| 1種類 | 38.70% | 43.50% |

| 2種類 | 18.90% | 23.00% |

| 3種類 | 21.90% | 11.70% |

| 4種類 | 5.70% | 5.90% |

| 5種類以上 | 8.20% | 6.10% |

| 無回答 | 15.60% | 9.80% |

| 3剤以上割合は外来26.8%、入院23.7% | ||

ある県の後期高齢者医療広域連合の被保険者(75歳以上)に係る平成26年12月の診療データより集計したところ0~4種類が31.3%、5~9種類が41.4%、10~14種類の薬を処方されている人が20.2%、15種類以上の薬を処方されている人が7.1%存在した[37]。

1979年と1989年の調査では、統合失調症の患者に対して、抗精神病薬を1剤投与している症例が約22%、2~3剤が60%前後、4剤以上は10%以下であった[38]。しかし、1990年代には1剤が11.1%、2~3剤が63.5%、4剤以上は12.8%と、増加傾向が認められた[38]。

2010年のPCP研究会会員を対象とした調査では、統合失調症の患者に対して、単剤処方は35.2%、2剤以上併用は64.8%であり、そのうち大量処方に該当する症例は30.7%であった[39]。また、統合失調症の患者に対しては、抗パーキンソン薬(抗コリン薬)が58.6%、抗不安薬/睡眠薬77.5%、気分安定薬34.1%の患者に処方されている[39]。

気分障害の症例では、抗うつ薬のほかに、76%の症例が複数の睡眠薬、50%が複数の抗不安薬を処方されている[38]。

東アジアの共同研究である「抗精神病薬の処方についての国際比較研究」[40]では、抗精神病薬の一日投与量の平均値をクロルプロマジン換算で比較している。これによると中国が402.7mg、台湾が472.1mg、韓国が763.4mgなのに対して、日本は実に1003.8mgと飛びぬけて大量となっている。同時にこの研究では、併用薬剤数の最大値が中国5剤、台湾7剤、韓国7剤、日本は15剤と突出している。

日本の30万件の診療データからの解析がある[41]。2009年時点のデータで、また、精神科以外のケースも含んでいるが、次の通りである。

- 抗精神病薬:1剤70.0%、2剤21.5%、3剤以上8.5%

- 抗うつ薬:1剤65.3%、2剤25.8%、3剤7.2%、4剤以上1.7%

- 抗不安薬:1剤83.6%、2剤14.5%、3剤以上1.9%

- 睡眠薬:1剤72.7%、2剤21.2%、3剤以上6.1%

日本薬学会と埼玉県薬剤師会との共同研究によれば、複数レセプト間での重複処方が最も多いのは内科と整形外科の組み合わせであり、重複頻度の高い薬剤はエチゾラム、該当者の平均年齢は約70歳であった[42]。その原因について研究者はエチゾラムが法律上の向精神薬に指定されていないことを挙げており、法の規制対象にすべきだと述べている[42]。

多剤大量処方の実態と原因

多剤大量処方の実態は次のようなものである[46][47][48][49][50][10]。

まず、薬は増やせば増やすほど効果が増すという思い込みから、どんどん薬を増やしていくことに原因の発端がある。そのため、求める効果のための有効量、どの程度の量で効果がどう変わるかといった用量依存性、あるいは毒性や副作用といった、薬に関する基本的な知識を考慮に入れることなく処方されてしまう。多剤にするだけで症状が改善するという証拠はなく、これは不適切な処方となる。

欧米では精神病院の病床数が減少し、患者の脱施設化(英語: Deinstitutionalisation)が進んでいったのは[51]、議論はあるが、一般的に向精神薬の登場によってであると言われている[52][53]。

対照的に、日本では1955年に44,250床、1960年には95,667床、1970年には170,000床、2000年には358,153床と増大していった[54]。 さらに精神病院では、入院日数が長くなるほど、あるいは薬を使うほど病院の収入が増えるという社会保険のシステムにより、多剤化、大量化、高力価化が促されていった[10]。そのため、標準的な投与量で効果が不十分な場合に、安易に多種・多量の薬を使うことが常態化していった。そうなると減量が容易ではなく、具体的な減薬の方略も持たない状態で半永久的に投薬が行われるようになった[10]。 その最たるものは、急速大量抗精神病薬飽和療法 (Rapid Neuroleptization) という、抗精神病薬を大量に投与する治療法であるが、1980年頃には有効性が否定されており[10]、英国国立医療技術評価機構 (NICE) では禁止勧告を出している[55]。

また、精神科の薬は対症療法が主であって、元の疾患を完治させる薬は少ない。アメリカ国立精神衛生研究所 (NIMH) のトーマス・インセルは「不運なことに、現在の薬は快方に向かう人があまりに少なく、治る人はほとんどいない[56]」と述べている。

そして、精神科の薬は一般に、危険性を十分に考慮する必要がある薬である。英国精神薬理学会 (British Association for Psychopharmacology) の指導者は、危険性と利益についての理解に基づいて安全かつ有効に向精神薬を使用するために、過剰投与・多剤投与・不十分なモニタリングなどに改善の余地があり、これは課題であるという趣旨を述べている[57]。

また、おおよそ薬剤の各種類において、自殺の危険性を高めるかどうかについての議論がある。抗不安薬や睡眠薬に用いられるベンゾジアゼピン系の薬剤が自殺の危険性を高めることが報告されており[58][59]、自殺の危険性のある抗うつ薬の賦活症候群や抗精神病薬による自殺関連行動が生じる懸念については、日本でもそれぞれの薬の添付文書に記載されている。気分安定薬として用いられる抗てんかん薬のアメリカでの承認試験からは、自殺および自殺企図の危険性を増加させることが見いだされ、その旨が添付文書に記載されている[60][61]。

薬が多剤・大量で用いられた後の減量は簡単ではない。各薬剤には離脱症状があり、抗精神病薬の離脱症状、抗うつ薬の離脱症状、精神刺激薬の離脱症状、気分安定薬の離脱症状、抗不安薬の離脱症状、睡眠薬の離脱症状としてよく知られているもののほかにも、副作用なのか、離脱症状なのか、あるいはもともとの疾患の症状なのかが識別困難な症状もある。また各薬剤間で作用を増減させる相互関係があり、増減した薬剤以外の薬剤によって副作用が増強されたり、離脱症状が出現したり、もしくは元の疾患が再発したりする可能性がある[62]。副作用や離脱症状が疾患と誤診される可能性もあり[62][63]、そのような場合にはさらに薬が追加されることになる[64]。

特に乱用薬物に分類される薬物の中でも、離脱に入院を要し、致命的となる可能性があるものは、ベンゾジアゼピン系・バルビツール酸系の鎮静催眠薬とアルコールのみである[65]。これらの薬物からの離脱の際には、解毒入院を要するような危険な発作や振戦せん妄(DT)の兆候である頻脈、発汗、手の震えや不安の増加、精神運動性激越、吐き気や嘔吐、一過性の知覚障害などの評価が必要である。いちど症状が出てしまうと薬物療法が効かなくなることも多く、その発症機序はいまだ不明なため、はじめから離脱症状の管理が必要である[66]。

医薬品を認可する際の臨床試験は一般に単剤で行われており、また、一般に短期間の試験で打ち切っていることに注意する必要がある。

日本の不審死の検死解剖からは睡眠薬・抗精神病薬・抗てんかん薬の検出が多く、具体的には、睡眠薬ベゲタミンに含まれるフェノバルビタール(バルビツール酸系)とクロルプロマジン(もともとは抗精神病薬)、ついでバルビツール酸系のペントバルビタール、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のゾルピデム、抗てんかん薬のカルバマゼピンや、バルプロ酸ナトリウムなどである[67]。

ガイドラインや証拠

アメリカ精神医学会(APA)は、アメリカ内科医学委員会財団(ABIM財団)が主導する過剰診療防止のためのChoosing Wiselyキャンペーンにおいて、精神医療において避けるべき加療トップ5を公表しており、「適切な初期評価および経過観察が行われていない患者に対し、抗精神病薬を処方してはならない」「二種類以上の抗精神病薬を継続的に投与してはならない」「認知症による行動・心理症状の治療に際し、抗精神病薬を第一選択肢とすべきではない」「成人の不眠症に対し、最初の治療介入として抗精神病薬を継続的に用いてはならない」「精神障害でないのならば、児童・青年に対する最初の治療介入として抗精神病薬を継続的に処方してはならない」と勧告している[68]。

英国国立医療技術評価機構 (NICE) は、抗うつ薬に関して、2009年のうつ病に対するガイドラインで、リスク-ベネフィット比が悪いため、軽症以下のうつ病に抗うつ薬を使用してはならないとしている[69]。また、ベンゾジアゼピン系薬は2週間までの投与に限るとしている[70]。日本うつ病学会による2012年のうつ病に対するガイドラインでは、軽症のうつ病に対して安易な薬物療法は避け、また1種類の抗うつ薬の使用を基本とすることが推奨されている[71]。

日本うつ病学会による、2012年の双極性障害に対するガイドラインでは、基本的には、気分安定薬か非定型抗精神病薬による単剤治療か1剤づつの組み合わせが推奨されている[72]。

NICEの統合失調症に対する2009年のガイドラインでは、抗精神病薬の多剤処方は薬剤切替時などの例外的短期間を除いて行なわないよう勧告している[73]。

NICEの境界性人格障害に対する2009年のガイドラインは、自傷行為、情緒不安定、一時的な精神病的症状に薬物療法を用いるべきではなく、処方するとしても1週間以上は推奨できないこと、乱用の可能性が最小で過量服薬時に相対的に安全な薬を選択すること、としている[74]。

NICEの不安障害に対する2011年のガイドラインでは、全般性不安障害 (GAD) やパニック障害にはベンゾジアゼピン系の抗不安薬や、不安を鎮める目的での抗精神病薬は使用しないとしている。これらの疾患に長期的な有効性の根拠があるのは抗うつ薬のみである[75]。

NICEの不眠症に対する2004年のガイドラインでは、ベンゾジアゼピン系/非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の使用は、短期間にとどめることが推奨されている[76]。2013年の日本睡眠学会によるガイドラインでは、危険性の高いバルビツール酸系薬剤、多剤併用、漫然とした長期処方を避けることが推奨されている[77]。国立精神・神経医療研究センターの睡眠薬適正使用ガイドラインでは、常用量の睡眠薬で効果が不十分な場合に多剤処方が有効であるというエビデンスは存在せず、多剤処方はできるだけ避けるべきとしている[78]

世界保健機関 (WHO) は、1996年の「ベンゾジアゼピン系の合理的な利用」という報告書において、ベンゾジアゼピン系の利用を30日までの短期間にすべきとしている[79]。2010年に国際麻薬統制委員会 (INCB) は、日本でのベンゾジアゼピン系の消費量の多さの原因に、医師による不適切な処方があると指摘している[16]。

アメリカ合衆国では、アメリカ食品医薬品局 (FDA) によるベンゾジアゼピン系/非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の添付文書には、7~10日の短期間の使用に用いる旨が記載されている[80]。

厚生労働省の認知症BPSDに対してのガイドラインにおいては、BPSDへの第一選択は原則非薬物介入であり、BPSDへの抗精神病薬投与は適応外処方である[30]。基本的に使用を勧めず、処方時には患者および保護者に承諾を取るべきである[30]。特に、身体拘束を意図した投薬や、多剤処方はすべきではない[30]。

2013年に、精神症状における多剤大量処方によって、脳に萎縮が起こるとされる研究論文がイギリスから発表された[81]。

脚注

- ^ 平島奈津子、上島国利、岡島由香 2008, p. 143.

- ^ 井原裕「双極性障害と疾患喧伝(diseasemongering)」(pdf)『精神神経学雑誌』第113巻第12号、2011年、1218-1225頁。

- ^ a b 加藤隆一監修、鈴木映二『向精神薬の薬物動態学 -基礎から臨床まで』星和書店、2013年、表紙帯頁。ISBN 978-4791108374。 出版社による書籍の概要ページに、薬物動態学を苦手とする精神科医が多い旨が書かれている。

- ^ 江刺正嘉 (2010年6月29日). “向精神薬:過量服薬対策、厚労相が表明 省内にPT”. 毎日新聞: p. 東京朝刊1面

- ^ “残薬確認と分割調剤等について”. 2016年4月2日閲覧。

- ^ “残薬確認と分割調剤等について”. 2016年4月2日閲覧。

- ^ 鈴木厚『日本の医療を問いなおす』筑摩書房、1998年10月、117頁。ISBN 978-4480057754。

- ^ a b 姫井昭男 2008, pp. 106–110.

- ^ 笠陽一郎 2008, pp. 4, 202.

- ^ a b c d e 風祭元 2008, pp. 121–132.

- ^ 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 2010, p. 2.

- ^ ラミクタール錠(ラモトリギン)の重篤皮膚障害と用法・用量 遵守、早期発見について (PMDAからの医薬品適正使用のお願いNo6) (pdf) (Report). 医薬品医療機器総合機構. 2012-01. 2013-01-01閲覧。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ 炭酸リチウム投与中の血中濃度測定遵守について (PMDAからの医薬品適正使用のお願いNo7) (pdf) (Report). 医薬品医療機器総合機構. 2012-09. 2013-01-01閲覧。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ a b 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 2010.

- ^ 向精神薬に関する条約

- ^ a b Special Report: Availability of Internationally Controlled Drugs: Ensuring Adequate Access for Medical and Scientific Purposes (PDF) (Report). 国際麻薬統制委員会. 2010. p. 40.

- ^ Health at a Glance 2013 (Report). OECD. 21 November 2013. pp. 104–105. doi:10.1787/health_glance-2013-en. ISBN 978-92-64-205024。

- ^ “精神医学の到達点と展望を語る 第100回日本精神神経学会開催”. 週刊医学界新聞. (2004年6月21日) 2013年3月15日閲覧。 第2589号、医学書院

- ^ 平島奈津子、上島国利、岡島由香 2008, pp. 136, 142, 145, 148.

- ^ 日本うつ病学会、抗うつ薬の適正使用に関する委員会 (30 October 2009). "SSRI/SNRIを中心とした抗うつ薬適正使用に関する提言" (pdf) (Press release). 2013年3月15日閲覧。

- ^ "向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について 障精発0624第1号/2号" (Press release). 厚生労働省. 24 June 2010. 2013年3月15日閲覧。

- ^ a b c d e f 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム 2010, pp. 10–12.

- ^ a b 日本薬剤師会 (14 November 2011). "過量服薬対策等に関する資料の送付について 日薬業発第349号" (pdf) (Press release). 2013年3月15日閲覧。

- ^ 日本うつ病学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会 2010.

- ^ 中川敦夫ら 2011.

- ^ a b 厚生労働省 (1 November 2011). "向精神薬の処方実態に関する報告及び今後の対応について" (pdf) (Press release). 厚生労働省. 2013年3月15日閲覧。

- ^ 日本病院薬剤師会 (2 November 2011). "抗不安薬又は睡眠薬を服用している患者等への対応について" (pdf) (Press release). 2013年3月15日閲覧。

- ^ "向精神薬の処方実態に関する報告及び今後の対応の件/過量服薬対策等に関する資料の送付の件" (Press release). 日本薬剤師会. 24 November 2011. 2013年3月15日閲覧。

- ^ OECD Series on Health Care Quality Reviews - Japan (Report). OECD. 2014-11. Chapt.4. doi:10.1787/9789264225817-en。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ a b c d かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン (Report). 厚生労働省. 2013-07.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ 厚生労働省 社会援護局障害保健福祉部長「自立支援医療費の支給認定について」の一部改正について(障発0322第1号)」 2012年3月22日

- ^ 第272回総会 - 答申 総-1 (Report). 中央社会保険医療協議会. 12 February 2014. pp. 113–114.

適切な向精神薬使用の推進「抗不安薬・睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬の適切な投薬を推進する観点から、精神科継続外来支援・指導料、処方料、処方せん料及び薬剤料について、多剤処方した場合の減算規定を新設する。 」

- ^ "向精神薬の多剤併用処方による「通院・在宅精神療法等」の減算(案)に あらためて反対し、撤回を要求する" (PDF) (Press release). 日本精神神経学会. 18 January 2014.

- ^ a b “向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について”. 厚生労働省 近畿厚生局 (2014年7月24日). 2014年7月24日閲覧。

- ^ 平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について (Report). 厚生労働省. 4 March 2016. PDF ○平成28年度診療報酬改定説明(医科).

- ^ 「減薬の加算「250点」算定にお薬手帳の活用を」2016年5月9日。

- ^ “残薬確認と分割調剤等について”. 2016年4月2日閲覧。

- ^ a b c 川上富美郎、中嶋照夫、小山司ほか「精神科薬物治療における多剤併用の実態調査‐精神分裂病治療の併用投与を中心として」『精神科治療学』第12巻第7号、1997年7月、795-803頁。

- ^ a b 吉尾隆「抗精神病薬の多剤併用大量処方の実態」『精神神経学雑誌』第114巻第6号、2012年、690-695頁、NAID 40019365583。

- ^ 藤井千太、前田潔、新福尚隆:抗精神病薬の処方についての国際比較研究、臨床精神医学、32 (6): 629-646、2003. NAID 50000853960

- ^ 三島和夫、片寄泰子、榎本みのり、北村真吾 2011, p. 29.

- ^ a b 嶋根卓也「ゲートキーパーとしての薬剤師:医薬品の薬物乱用・依存への対応」『YAKUGAKU ZASSHI』第133巻第6号、公益社団法人日本薬学会、2013年、617-630頁、NAID 130003361957。

- ^ Psychotropic substances Statistics for 2011 (Report). 国際麻薬統制委員会. 2012. Part3 Table IV.2. ISBN 978-92-1-048153-3。

- ^ Shimane T, Matsumoto T, Wada K (October 2012). “Prevention of overlapping prescriptions of psychotropic drugs by community pharmacists”. 日本アルコール・薬物医学会雑誌(Japanese Journal of Alcohol Studies & Drug Dependence) 47 (5): 202–10. PMID 23393998.

- ^ 戸田克広「ベンゾジアゼピンによる副作用と常用量依存」『臨床精神薬理』第16巻第6号、2013年6月10日、867-878頁。

- ^ 笠陽一郎 2008.

- ^ 適正診断・治療を追求する有志たち『精神科セカンドオピニオン―2―発達障害への気づきが診断と治療を変える』筑摩書房、2010年5月。ISBN 978-4-9903014-2-2。

- ^ NHK取材班『うつ病治療常識が変わる』2~40頁。

- ^ 冨高辰一郎『うつ病の常識は本当か』2011年、170~180頁。

- ^ 春日武彦『精神科医は腹の底で何を考えているのか』15~20頁。

- ^ OECD 2014, pp. 15–16.

- ^ デイヴィッド・ヒーリー 著、田島治、江口重幸監訳、冬樹純子訳 訳『ヒーリー精神科治療薬ガイド』(第5版)みすず書房、2009年7月、437-438頁。ISBN 978-4-622-07474-8。、Psychiatric drugs explained: 5th Edition

- ^ エリオット・S・ヴァレンスタイン 著、功刀浩監訳、中塚公子訳 訳『精神疾患は脳の病気か?』みすず書房、2008年2月、222-225頁。ISBN 978-4-622-07361-1。、Blaming the Brain, 1998

- ^ 風祭元 2008, pp. 20, 27.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009b, 1.2.4.7.

- ^ Insel TR (April 2009). “Disruptive insights in psychiatry: transforming a clinical discipline”. J. Clin. Invest. 119 (4): 700–5. doi:10.1172/JCI38832. PMC 2662575. PMID 19339761.

- ^ Nutt, D. J.; Harrison, P. J.; Baldwin, D. S.; Barnes, T. R. E.; Burns, T.; Ebmeier, K. P.; Ferrier, I. N. (October 2011). “No psychiatry without psychopharmacology”. The British Journal of Psychiatry 199 (4): 263–265. doi:10.1192/bjp.bp.111.094334. PMID 22187725.

- ^ WHO Programme on Substance Abuse 1996, p. 17.

- ^ Mallon, Lena; Broman, Jan-Erik; Hetta, Jerker (March 2009). “Is usage of hypnotics associated with mortality?”. Sleep Medicine 10 (3): 279–286. doi:10.1016/j.sleep.2008.12.004. PMID 19269892.

- ^ “Information for Healthcare Professionals: Suicidal Behavior and Ideation and Antiepileptic Drugs”. U.S. Food and Drug Administration (FDA) (2008年1月31日). 2013年1月15日閲覧。

- ^ “Suicidal Behavior and Ideation and Antiepileptic Drugs”. U.S. Food and Drug Administration (FDA) (2009年5月5日). 2013年1月15日閲覧。

- ^ a b Neil B. Sandson 2010.

- ^ 笠陽一郎, pp. 4, 202.

- ^ 笠陽一郎 2008, p. 4.

- ^ Galanter, Marc; Kleber, Herbert D (1 July 2008). The American Psychiatric Publishing Textbook of Substance Abuse Treatment (4th ed.). United States of America: American Psychiatric Publishing Inc. p. 58. ISBN 978-1-58562-276-4

- ^ 中根潤「アルコール離脱症候群」『アルコール医療入門』新興医学出版社、2000年12月、22-25頁。ISBN 978-4880022833。

- ^ 福永龍繁「監察医務院から見えてくる多剤併用」『精神科治療学』第27巻第1号、2012年1月。 抄録

- ^ アメリカ精神医学会 2013.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009, 1.4.4.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009, 1.5.2.8.

- ^ 日本うつ病学会 2012, pp. 20–26.

- ^ 日本うつ病学会 2012, pp. 16–18.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009b, 1.2.4.8.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2009a, Introduction,1.3.5.1-1.3.7.3.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2011, 1.2.22-1.4.4.

- ^ 英国国立医療技術評価機構 2004.

- ^ 厚生労働科学研究・障害者対策総合研究事業「睡眠薬の適正使用及び減量・中止のための診療ガイドラインに関する研究班」、日本睡眠学会・睡眠薬使用ガイドライン作成ワーキンググループ 2013, pp. 7, 10, 13, 51.

- ^ 睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン ー出口を見据えた不眠医療マニュアルー (PDF) (Report). 国立精神・神経医療研究センター. 13 June 2013. p. 32.

- ^ WHO Programme on Substance Abuse 1996.

- ^ fda.govの添付文書の検索

- ^ Ho BC, Andreasen NC, Ziebell S, Pierson R, Magnotta V. (February , 2011). “Long-term antipsychotic treatment and brain volumes: a longitudinal study of first-episode schizophrenia.”. Arch Gen Psychiatry.. 2013年12月22日閲覧。

参考文献

診療ガイドライン

- 英国国立医療技術評価機構 (2011-01). Anxiety - Clinical guidelines CG113 (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013-03-10閲覧。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 英国国立医療技術評価機構 (2009a). Borderline personality disorder - Clinical guidelines CG78 (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013年3月10日閲覧。

{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 英国国立医療技術評価機構 (2009-06). Depression in adults - Clinical guidelines CG90 (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013-03-10閲覧。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 英国国立医療技術評価機構 (2009-03). Schizophrenia (CG82) (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 英国国立医療技術評価機構 (2004-04). Insomnia - newer hypnotic drugs (TA77) (Report). National Institute for Health and Clinical Excellence. 2013-03-10閲覧。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - アメリカ精神医学会 (2013-09). Five Things Physicians and Patients Should Question (Report). ABIM Foundation.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 厚生労働科学研究・障害者対策総合研究事業「睡眠薬の適正使用及び減量・中止のための診療ガイドラインに関する研究班」、日本睡眠学会・睡眠薬使用ガイドライン作成ワーキンググループ (13 June 2013). 睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドラインー出口を見据えた不眠医療マニュアル (pdf) (Report). 日本うつ病学会、気分障害のガイドライン作成委員会. 2013年7月5日閲覧。

{{cite report}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 日本うつ病学会 (31 March 2012). 日本うつ病学会治療ガイドライン I.双極性障害 2012 (pdf) (Report) (第2改訂 ed.). 日本うつ病学会. 2013年1月1日閲覧。

{{cite report}}: 不明な引数|coauthors=は無視されます。(もしかして:|author=) (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 日本うつ病学会 (26 July 2012). 日本うつ病学会治療ガイドライン II.大うつ病性障害2012 Ver.1 (pdf) (Report) (2012 Ver.1 ed.). 日本うつ病学会. 2013年1月1日閲覧。

{{cite report}}: 不明な引数|coauthor=は無視されます。(もしかして:|author=) (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - 平島奈津子、上島国利、岡島由香「8章 境界性パーソナリティ障害の薬物療法」『境界性パーソナリティ障害―日本版治療ガイドライン』金剛出版、2008年9月、135-152頁。ISBN 9784772410410。

行政勧告

- WHO Programme on Substance Abuse (1996-11). Rational use of benzodiazepines - Document no.WHO/PSA/96.11 (pdf) (Report). World Health Organization. 2013-03-10閲覧。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 不明な引数|ollc=は無視されます。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明) - Making Mental Health Count The Social and Economic Costs of Neglecting Mental Health Care (Report). OECD. 2014-07. doi:10.1787/9789264208445-en。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - 厚生労働省自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム (9 September 2010). "過量服薬への取組-薬物治療のみに頼らない診療体制の構築に向けて" (Press release). 2013年3月15日閲覧。

{{cite press release2}}: 引数|ref=harvは不正です。 (説明) 向精神薬等の処方せん確認の徹底等について(薬食総発0910第1号平成22年9月10日)と、向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について(障精発0624第1号平成22年6月24日)を含む - 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 (2012-02). 病院・診療所における向精神薬取扱いの手引 (pdf) (Report). 2013-03-10閲覧。

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明); 不明な引数|1=が空白で指定されています。 (説明); 不明な引数|ollc=は無視されます。 (説明); 引数|ref=harvは不正です。 (説明)

その他文献

- Neil B. Sandson『精神科薬物相互作用ハンドブック』医学書院、2010年。ISBN 978-4260009591。、Drug-Drug Interaction Primer: A Compendium of Case Vignettes for the Practicing Clinician, 2007

- 特集:薬物と自殺関連事象、そしてその予防『臨床精神薬理』第14巻12号、2011年12月

- 特集:精神科医の多剤併用・大量処方を考えるI『精神科治療学』第27巻1号、2012年1月

- 特集:精神科医の多剤併用・大量処方を考える II『精神科治療学』第27巻2号2012年2月

- 風祭元「第10章:向精神薬の長期大量多剤併用療法と副作用」『日本近代精神科薬物療法史』アークメディア、2008年、121-132頁。ISBN 978-4-87583-121-1。、同一の内容で、風祭元「日本近代向精神薬療法史 (10) 向精神薬の長期大量多剤併用療法と副作用」『臨床精神医学』第35巻第12号、2006年12月、1683-1689頁、NAID 40015221455。

- 笠陽一郎『精神科セカンドオピニオン―正しい診断と処方を求めて』シーニュ、2008年7月。ISBN 978-4-9903014-1-5。

- 齊尾武郎「そんなに薬が必要ですか――職場でよくみる精神科多剤投与の実際――第107回日本精神神経学会学術総会シンポジウム:向精神薬の過量服薬,自殺企図を巡る諸課題」(pdf)『精神神経学雑誌』2012年、SS163-SS170。

- 中川敦夫ら『向精神薬の処方実態に関する国内外の比較研究(平成22年度総括・分担研究報告書厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業)』(pdf)2011年3月。

- 三島和夫、片寄泰子、榎本みのり、北村真吾『向精神薬処方の実態調査研究 診療報酬データを用いた向精神薬処方に関する実態調査研究』(pdf)2011年3月、15-32頁。

- 日本うつ病学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本生物学的精神医学会、日本総合病院精神医学会 (1 December 2010). "「いのちの日」 緊急メッセージ 向精神薬の適正使用と過量服用防止のお願い" (PDF) (Press release).

- 姫井昭男『精神科の薬がわかる本』(1版)医学書院、2008年。ISBN 978-4-260-00763-4。

関連項目

- 日本の精神保健

- 無駄な医療 / 医療過誤 / 医原病 / 社会的入院

- クロルプロマジン換算

- 過量服薬

- 抗うつ薬 / 抗精神病薬 / 気分安定薬 / 抗不安薬 / 睡眠薬 / 抗コリン薬

- 抗うつ薬中断症候群 / 賦活症候群 / セロトニン症候群

- ベンゾジアゼピン依存症 / ベンゾジアゼピン薬物乱用 / ベンゾジアゼピン離脱症候群 / ベンゾジアゼピンの長期的影響 / 遷延性離脱症候群

- 悪性症候群 / 横紋筋融解症

外部リンク

- 向精神薬多剤投与に関する状況の報告及び届出について 関東信越厚生局