「ネアンデルタール人」の版間の差分

m Category:ヒト属の化石人類を追加 (HotCat使用) |

m Bot作業依頼: Category古人類学への改名に伴うリンク修正依頼 (Category:古人類学) - log |

||

| 229行目: | 229行目: | ||

{{デフォルトソート:ねあんてるたあるしん}} |

{{デフォルトソート:ねあんてるたあるしん}} |

||

[[Category: |

[[Category:古人類学]] |

||

[[Category:ヒト属の化石人類]] |

[[Category:ヒト属の化石人類]] |

||

2021年3月1日 (月) 05:32時点における版

| ネアンデルタール人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

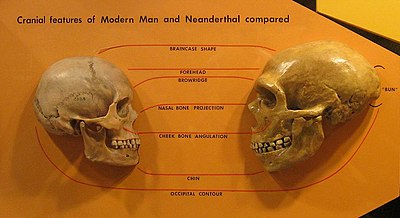

ネアンデルタール人の頭骨

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 更新世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Homo neanderthalensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ネアンデルタール人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Neandertal |

ネアンデルタール人(ネアンデルタールじん、学名:Homo neanderthalensis〈※後述〉、英: Neanderthal(s)、独: Neandertaler)とは、化石人類の一つ。ヒト属の一種で、約40万年前に出現し、2万数千年前に絶滅したとみられる。新しい学説(2014年発表)は約4万年前に絶滅したとする[1]。ネアンデルタール人は、ヨーロッパ大陸を中心に西アジアから中央アジアにまで分布しており、旧石器時代の石器の作製技術を有し、火を積極的に使用していた。

名称

学名と異説

発見当初からの支持され続ける学名は Homo neanderthalensis であり、日本語ではその音写形である「ホモ・ネアンデルターレンシス」が、標準和名「ネアンデルタール人」には遥かに及ばないとは言え、比較的広く通用している。属レベルで同じとは言え、現生人類(英: Modern Humans)そのものを指す、あるいは現生人類が属する最小分類群(タクソン)である Homo sapiens(ホモ・サピエンス)とは、差異のかなり大きい種と見なされていた。ところが研究が進むと差異より共通性のほうがより多く認められることとなり、この化石人類と現生人類は亜種レベルで差異があるに過ぎないとの見解が登場し、この考え方を反映して想定された学名的名称として(Homo sapiens sapiens〈ホモ・サピエンス・サピエンス〉をタイプ亜種とする)Homo sapiens neanderthalensis(日本語音写形:ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス)が現れた。ただし、異論も多い[2][3] [4][5]。

本項では、学名を巡るこの問題を回避できることもあり、基本的には標準和名「ネアンデルタール人」を用いる。

ネアンデルタール人は代表的「旧人」と呼称されることもある。

名称の細分化

学術用語としては、ヴュルム氷期(en. ヨーロッパ大陸における最終氷期)の初期に限ってヨーロッパ大陸に生活していた旧人を指して、「古典的ネアンデルタール」または「ネアンデルタール人類」という細分化した名称で呼び分けることがある[6]。一般に広く「ネアンデルタール人」の名で解説されるグループは、この範疇にある[6]。

他方、それより以前の人類については、「早期ネアンデルタール」または「プレネアンデルタール人類」の名で総称されることがある[6]。さらには、ヨーロッパ大陸以外の旧人(ソロ人〈en〉[7]、馬壩人〈en〉[8]、ローデシア人など)を指す用語として「ネアンデルターロイド」がある[6]。命名の経緯はどうであれ、これらの名称「早期ネアンデルタール」「プレネアンデルタール人類」「ネアンデルターロイド」は進化段階を基準とした用語であり、生物学的単一種を意味しない。「進化」節も参照のこと。

現生人類(タイプ亜種と仮定した場合の学名:Homo sapiens sapiens)の誕生は約28万年前であるが、現生人類の直接の祖先のうち、25万年前以上前に活動・生息していた人類祖先も旧人段階にあったと考えられるため、ネアンデルタール人だけが「旧人」に該当するわけではない。ホモ・ヘルメイ、ホモ・ローデシエンシス、そしてホモ・サピエンス・イダルトゥ発生以前の「古代型サピエンス」も、旧人段階に該当する人類であると考えられる。また、広範な地域に分布していたネアンデルタール人は、個々の集団レベルで分布していたそれぞれの発見地の名前を冠した名称で呼ばれている。いくつか例を挙げるならば、典型的ネアンデルタール人と言えるベルギー出土の「スピー人(英称:Spy man)」を始め、フランス中部出土の「ラ・シャペル・オ・サン人(en. 英称:La Chapelle-aux-Saints man)」、クロアチア出土の「クラピナ人(cf. 英称:Krapina man)」、イラク出土の「シャニダール人(英称:Shanidar man)」、イスラエル出土の「アムッド人(cf. 英称:Amud man)」などが有名である。

近縁種との関係

現生人類との関係

かつて、ネアンデルタール人を現生人類(英: Modern Humans)の祖先とする説があった。しかし、遺骨(化石)から得られたミトコンドリアDNAの解析結果に基づき、現在ではネアンデルタール人は我々の直系先祖ではなく別系統の人類であるとする見方が有力である。両者の遺伝子差異は他の動物種ならば別種と認定されるレベルであり、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは混血できなかったとする考え方が有力であった[9]。しかし、2010年5月7日の『サイエンス』に、われわれ現生人類のゲノムにネアンデルタール人の遺伝子が数パーセント混入しているとの説が発表された[10]。

他の化石人類との関係

シベリアのアルタイ地方で発見されたデニソワ人はネアンデルタール人の兄弟種である可能性が高い。ただし、統計的分析ではゲノムの変化が大きすぎるため、未だゲノムが解析できていない初期人類とネアンデルタール人の混血によって生まれたのではないかということで、独立の種としてみなせないのではという議論もある。なお、同時代に生存していたインドネシアのフローレス島で発見されたフローレス人はホモ・エレクトスである可能性が高い。

サピエンス種とネアンデルタール人の進化系統

sapiens 種とネアンデルタール人は、進化において同じ系統群(クレード)に属している。先述したとおり、ネアンデルタール人を sapiens 種からの派生種と見なすのが世界の定説であるが、一方で、ネアンデルタール人を sapiens 種の1亜種と見なす考え方が一部にはある。

この「クレード(系統群)Homo sapiens」における進化と絶滅の経緯は次のとおりである、

約16万年前の更新世東アフリカにて、既知で最初の sapiens 種と考えられる Homo sapiens idaltu(ホモ・サピエンス・イダルトゥ、ヘルト人)が誕生する。この種から約40万年前にネアンデルタール人が分岐した。「約16万年前に出現した種から約40万年前に出現した種が分岐した」というのは矛盾であるが、ネアンデルタール人を生んだのは H. s. idaltu の祖先ということかも知れない。ネアンデルタール人を派生種と見なす場合、その学名は Homo neanderthalensis(ホモ・ネアンデルターレンシス)である。一方で、sapiens 種の1亜種と見なす場合には、その学名は Homo sapiens neanderthalensis(ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス、ネアンデルタール人)である。約50~約40万年前になると H. s. idaltu から1亜種 Homo sapiens Altai(ホモ・サピエンス・アルタイ、デニソワ人)が分岐した。そして、約28万年前になると H. s. idaltu から遂に Homo sapiens sapiens が1亜種として分岐した。その後、H. s. Altai の生存は確認できず、H. s. idaltu も10万年前までに姿を消した。ネアンデルタール人(派生種説では H. neanderthalensis、亜種説では H. s. neanderthalensis)は約2万数千年前まで生き延びていたが、結局は絶滅し、その結果、sapiens 種の系統群は最後に現れた H. s. sapiens という1亜種だけが生き残った。

なお、sapiens 種が1亜種のみとなった後も、sapiens 種以外の人として系統群不明の種がまだ複数存在したが、彼らも1万年前頃までには全て絶滅してしまった。既知で最も遅くまで生存していたのは馬鹿洞人で、彼らが絶滅して以降、H. s. sapiens は、人類史上唯一の生き残りとなった。

研究史

発見

最初に発見されたネアンデルタール人類の化石は、1829年にベルギーのアンジスで発見された子供の頭骨である[11]。1848年にはスペイン南端のジブラルタルからも[12]女性頭骨が見つかっている。しかしこれらの古人骨が発見された当時は、その正体はわからないままであった。

最初に科学的研究の対象となったネアンデルタール人類の化石が見つかったのは1856年で、場所はドイツのデュッセルドルフ郊外のネアンデル谷 (Neanderthal) にあったフェルトホッファー洞窟であった。これは石灰岩の採掘作業中に作業員によって取り出されたもので、作業員たちはクマの骨かと考えたが念のため、地元のギムナジウムで教員を務めていたヨハン・カール・フールロットの元に届けられた。フールロットは母校であるボン大学で解剖学を教えていたヘルマン・シャーフハウゼンと連絡を取り、共同でこの骨を研究。1857年に両者はこの骨を、ケルト人以前のヨーロッパの住人のものとする研究結果を公表した[13]:217-219。ちなみにこの化石は顔面や四肢遠位部等は欠けていたが保存状態は良好であり、低い脳頭骨や発達した眼窩上隆起などの原始的特徴が見て取れるものである。

ウィルヒョーらによる批判と進化論の登場

フールロットとシャーフハウゼンによる研究は多くの批判に晒された。ボン大学のオーギュスト・マイヤーはカルシウム不足のコサック兵の骨ではないかと主張し、病理学の世界的権威であったベルリン大学のルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョーもくる病や痛風にかかって変形した現代人の老人の骨格と主張した。

しかし1858年から1859年にかけて、アルフレッド・ラッセル・ウォレスとチャールズ・ダーウィンが進化論を発表すると、問題の古人骨も進化論の視点から再検討された。1861年にはフールロットとシャーフハウゼンによる論文が英訳され、1863年にはトマス・ヘンリー・ハクスリーが自著においてこの古人骨を類人猿とホモ・サピエンスの中間に位置づける議論を行った。1864年にはゴールウェイのクイーンズカレッジ(現在のアイルランド国立大学ゴールウェイ校)で地質学を教えていたウィリアム・キングがこの古人骨に「ホモ・ネアンデルターレンシス (Homo neanderthalensis)」 の学名を与えた。

1901年から1902年にかけては、当時シュトラスブルク大学で教鞭を執っていたグスタフ・アルベルト・シュワルベ (Gustav Albert Schwalbe, M.D.) がジャワ原人とネアンデルタール人との比較研究を行い、ネアンデルタール人をホモ・サピエンスの祖先とする論文を発表した[13]:218-220。

研究の進展

20世紀前半には、ネアンデルタール人類の完全に近い骨格化石がフランスのラ・シャペローサン、ラ・フェラシー、ラ・キーナその他ヨーロッパ各地から幾つも発見されて彼らの形質が明らかになった。それとともに、彼らとホモ・サピエンスとの関係が議論されるようになった。

ラ・シャペローサン出土の完全骨格を調査したフランスのマルセラン・ブールは1911年から1913年にかけての論文で、ネアンデルタール人類は現生人類と類人猿との中間の特徴を持ち、曲がった下肢と前かがみの姿勢で歩く原始的な人類(原始人)とした。ブールはシュワルベとは異なり、ネアンデルタール人をホモ・サピエンスの祖先とは考えない立場を採った。また、脳は大きいが上下につぶれたように低いので知能も低く、野蛮で獣的であるとの説も広まった[14]。

1929年から1933年にはイスラエルのカルメル山にあるナハル・メアロットの洞窟群でネアンデルタール人類とホモ・サピエンスの中間的な形質のある化石人骨が次々に発見された。第二次大戦後にはラ・シャペローサン人の化石が再検討され、類人猿的とされた特徴は老年性の病変もしくは先入観による誤認であることが明らかとなった[13]:214-215。

1951年から調査が始まったイラクのシャニダールでは、発掘されたネアンデルタール人類の第4号骨格の周辺の土をラルフ・ソレッキが調査したところ、少なくとも8種類の花の花粉や花弁が含まれるとの結果が出た。ソレッキはこの結果を、遺体に献花されたものであると解釈した。しかしながら、この解釈に対しては異論も提出されており、ネアンデルタール人が仲間の遺体に花を添えて埋葬したのかどうか、はっきりとした結論は出されていない[13]:224-225。

単一起源説の登場と分子生物学における研究

ネアンデルタール人をホモ・サピエンスの祖先と見る立場の場合、ネアンデルタール人からホモ・サピエンスへの進化は世界各地で行われたと考える(多地域進化説)。これに対し、ウィリアム・ハウエルズ (William White Howells) は1967年の著書Mankind in the makingにおいて、単一起源説を主張し、ネアンデルタール人はホモ・サピエンスの祖先ではないとした[13]:228。

1997年にはマックス・プランク進化人類学研究所のスヴァンテ・ペーボらがフェルトホッファー洞窟で見つかった最初のネアンデルタール人の古人骨からDNAを抽出し、ホモ・サピエンスとの関係を検討した研究を発表。ネアンデルタール人をホモ・サピエンスの祖先とする立場は否定された[15]。

生物学的特徴

典型的なネアンデルタール人類の骨格は、上記のラ・シャペローサンからほとんど完全な老年男性のものが発見されたほか、西アジアや東欧からも良好な化石が出土している。それらに基づくネアンデルタール人類の特徴は次のようなものである。

- ネアンデルタール人の脳容量は現生人類より大きく、男性の平均が1600 cm3あった(現代人男性の平均は1450 cm3)。しかし、頭蓋骨の形状は異なる。脳頭蓋は上下につぶれた形状をし、前後に長く、額は後方に向かって傾斜している。また、後頭部に特徴的な膨らみ(ネアンデルタール人のシニョン)がある。

- 顔が大きく、特に上顔部が前方に突出して突顎である。鼻は鼻根部・先端部共に高くかつ幅広い。これらの形質に呼応して上顔部は現生人類のコーカソイドと同じか、さらに立体的(顔の彫が深い)である。顔の曲率を調べる方法の一つとして「鼻頬角(びきょうかく)」があり、これは左右眼窩の外側縁と鼻根部を結ぶ直線がなす角度で、コーカソイドで136度から141度であり、モンゴロイドでは140度から150度であるが、ネアンデルタール人類では136.6度であった。他に、眉の部分が張り出し、眼窩上隆起を形成している。また、頤(おとがい)の無い、大きく頑丈な下顎を持つ。

- 現生人類と比べ、喉の奥(上気道)が短い。このため、分節言語を発声する能力が低かった可能性が議論されている。

- 四肢骨は遠位部、すなわち腕であれば前腕、下肢であれば脛の部分が短く、しかも四肢全体が躯体部に比べて相対的に短く、いわゆる「胴長短脚」の体型で、これは彼らの生きていた時代の厳しい寒冷気候への適応であったとされる(アレンの法則)。

- 男性の身長は165cmほどで、体重は80kg以上と推定されている。[要出典]骨格は非常に頑丈で骨格筋も発達していた。

- 成長スピードはホモ・サピエンスより速かった。ただし寿命、性的成熟に至る年齢などは、はっきりとしない。1歳2ヶ月ほどで乳離れをしており、出産間隔も短かったとの説がある[16]。2017年、スペイン国立自然科学博物館などが発表した論文によれば、ネアンデルタール人は成長速度が早かったのではなく、成長期が長かった可能性があるという説を唱えた。おそらく12歳ほどと思われるネアンデルタール人の少年の頭蓋骨を調べたところ、この少年の脳の重さは、成人ネアンデルタール人の87.5%ほどであったという。12歳時点のホモ・サピエンスの脳の重さは、大人の95%ほどになっているとされる。この事から、ネアンデルタール人は成長期がホモ・サピエンスよりも長くなっており、大きな頭蓋骨を持つに至った理由とされる[17]。

以上のような相違点はあるものの、遠目には現生人類とあまり変わらない外見をしていたと考えられている。また、思春期に達して第二次性徴が現われるまではネアンデルタール人としての特徴はそれほど発現せず[18]、特に女性の場合には(ネアンデルタール人類に限らず、現生人類を含む全ての進化段階で)形質の特殊化が弱いと考えると、我々現生人類はネアンデルタール人から見て幼児的・女性的に見えたかもしれないとも指摘されている[19]。

その他、高緯度地方は日射が不足するため黒い肌ではビタミンDが不足してしまうこと[20]、およびDNAの解析結果より[21][22]、ネアンデルタール人は白い肌で赤い髪だったとの説がある。

文化

彼らの文化はムステリアン文化と呼ばれ、旧石器時代に属している。 ネアンデルタール人の生息年代や生息地域が広大であることから、本項で説明する内容は必ずしも全ての時代・地域で共通してみられる文化であることを意味しない。

人口

これまで数千もの標本が発見されてはいるが欧州大陸での総人口は多くても6千人ほどで、 地球全体でも人口が2万人を超えることはほとんどなかったと思われる。

石器

ネアンデルタール人は、主にルヴァロワ式と呼ばれる剥片をとる技術を利用して石器を制作していた。フランソワ・ボルドは石器を60種類ぐらいに分類しているが、実際の用途は非常に限られていて、狩猟用と動物解体用に分類できる。左右対称になるよう加工されたハンドアックス(握斧)や、木の棒の先にアスファルトで接着させ穂先とし、狩りに使用したと考えられている石器などが発見されている[23]。

住居

洞窟を住居としていたと考えられることが多い[誰?]。洞窟からはネアンデルタール人の人骨だけでなく、哺乳類の骨が多く見つかっている。遺跡で見つかる骨が四肢に偏っているのは、狩猟の現場で解体し、大腿部などを選択的に持ち帰ったと考えられる。海岸近くの遺跡では食用にならない程小さな貝が見つかることもあり、これはベッドに用いられた海草についていたのではという説がある。また遺跡からは炉跡が多く見つかっており、火を積極的に利用していたと考えられているが、特定の場所を選択的に炉として利用していなかった。

埋葬

ネアンデルタール人は、生活の場と埋葬の場を分けるということをしていなかったようだが、遺体を屈葬の形で埋葬していた。1951年から1965年にかけて、コロンビア大学教授R・ソレッキーらの研究チームはイラク北部のシャニダール洞窟の調査で、ネアンデルタール人の化石とともに、ノコギリソウや、ヤグルマギクなど数種類の花粉を大量に発見した。量の多さとこれらの花が現代当地において薬草として扱われていることから、ソレッキー教授らは「ネアンデルタール人には死者を悼む心があり、副葬品として花を遺体に添えて埋葬する習慣があった」との説を唱えた。

芸術

芸術や美術については確かな証拠がない。なお、切歯が大きく磨り減っていることから、歯で噛むことで動物の皮をなめして防寒用のコートを作るなど、服飾文化を持っていたとの仮説もある[24]。またフランスの遺跡からはシカやオオカミの歯を利用した、ペンダント状のものが発掘されている(正確な用途は不明)。またショーヴェ洞窟の洞窟壁画を、その年代からネアンデルタール人の作品であるとし、最後期のネアンデルタール人は芸術活動が行われていたと考える研究者も存在する。

近年、6万5000年以上前に描かれたスペインのラパシエルガ洞窟の壁画が発見され、ネアンデルタール人が芸術活動を行っていたという見方が強まっている。現生人類がヨーロッパに到達したのは、約4万5000年前と見られており、この時期のスペインにはまだいなかったとされる。2018年2月22日付けのサイエンスに発表された論文によれば、スペインのラ・パシエガ洞窟の他、マルトラビエソ洞窟、アルダレス洞窟で、同じく6万5000年前にネアンデルタール人が描いたと思われる壁画が見つかった。また、彩色した貝殻を宝飾品として使っていたという。なお、これらの芸術は抽象的な模様のみが見つかっており、動物や人など実際の対象を描く具象芸術については、まだ明確な証拠はない。ただ、動物を描いた壁画のうち、まだ年代が特定されていないものがいくつかあり、それらがネアンデルタール人によって描かれた可能性はあるという[25]。

食人行為

この他、調理痕のある化石が発見されたことから、ネアンデルタール人には共食いの風習があったと考えられている[26]。一方、反対意見として、埋葬に当たっての儀礼的な肉剥ぎ(excarnationまたはdefleshing)ではないかとする説もある[27]。2016年12月にエレーヌ・ルジェ率いる国際研究チームはベルギーのゴイエ洞窟で切断された痕跡がある人骨を発見し、洞窟に居住していたネアンデルタール人が骨髄を取り出すために人骨を粉砕するなど食人行為をしていたと結論付けた[28]。

火の利用

前期旧石器時代のホモ・エレクトスが火を使っていたかどうかについては異論を唱える学者もいる。しかし、中期旧石器時代のネアンデルタール人が火を使っていたことに関しては異論が少ない[29]。

ネアンデルタール人による火の使用の跡はいくつも見つかっている。例えばフランスのドルドーニュ県XVI洞窟からは、乾燥した地衣類を燃料に使った6万年前の炉の跡が見つかっている[29]。また、ブリュニケル洞窟からは少なくとも4万7600年前の炉の跡が見つかっている[29]。

ただ、ネアンデルタール人が実際に火を起こす方法を知っていたのかどうかについては、論争がある。ある説では、ネアンデルタール人は、自ら火を起こす方法は知らず、落雷や山火事など、自然の要因によって生じた火を利用していたとする。一方、ネアンデルタール人の道具には、削れた燧石が含まれているという調査もあり、この燧石と黄鉄鉱や白鉄鉱を打ち合わせて火花を飛ばし、火を起こせたとする研究結果もある[30]。

家畜

人類史上初めて家畜を持ったのはネアンデルタール人かも知れない[31]。ただ、根拠となっている遺物は可とも不可とも言い難い決め手を欠くもので、1983年に発表されて以来、長らく物議を醸したままになっている[31]。

イヌ(犬)の家畜化が行われた時期と地域については様々な説が唱えられているが、最も古い時期を推定するのは分子系統学的知見に基づく学説で、紀元前98000年(100000年前)を超えた過去にまで遡り得る。この時期に活動していた知能の高い人類は、現生人類やネアンデルタール人、その他の旧人類がおり、これらの候補者のうちの誰かが家畜化を成し遂げた可能性のあることを示唆している。また、考古学的知見では、シリアのドゥアラ洞窟(Douara Cave. シリア砂漠にある中期旧石器時代の洞窟遺跡)にある紀元前33000年前(約35000年前、ムスティリアン期)のネアンデルタール人(ネアンデルタール人類)の住居跡から1974年の発掘調査で出土した“オオカミでもジャッカルでもなく、イヌにしか見えない、小さなイヌ科動物の成獣らしき個体の下顎骨”が、“人類史上最古の家畜化の証拠”かも知れない遺物である[31][32]。件の獣骨は、イギリスの動物考古学者セバスティアン・ペインによる1974年の発掘調査で出土したもので[33]、1983年に分析・発表された[33]。もっとも、多くの学説はやはり現生人類の手で成し遂げられたと主張している。

進化

ネアンデルタール人の最も古い化石は中部更新世から発見されており、シュタインハイム人、サッコパストーレ人、エーリングスドルフ人その他幾つかが知られている。これらは時代的には典型的な後期ネアンデルタール人より早い時代に出現したという意味で「早期ネアンデルタール人」と呼ばれる[要出典]。時代が古いため、一面では原始的であり、脳容量が小さく、眼窩上隆起が発達するなどの特徴があるが、一方で後に出現したネアンデルタール人よりホモ・サピエンスに共通する特徴が多い。すなわち、頭骨は丸みを帯びて後期のネアンデルタール人より頭高が高く、額のふくらみも発達し、更に上顎骨には犬歯窩が存在する(犬歯窩はホモ・サピエンスになって初めて現れる形質)。

このように、早期ネアンデルタール人[要出典]には後期ネアンデルタール人[要出典]よりも進化していたとさえ言える特徴があり、大きな謎とされていた。現在では、ネアンデルタール人は下部洪積世にホモ・サピエンスと分岐したとされているので、かつて早期ネアンデルタール人の進歩的特長と言われた部分はホモ・サピエンスの祖先と分かれて間もない頃の、双方に共通する特徴が残っているものだと考えられている[34]。また、彼らの化石は大部分が女性のものと思われるので、性差により進歩的に見えているとも、犬歯窩と見えるのは土圧による変形に過ぎないとする説もある[35]。

1999年にポルトガルで、そして2003年にルーマニアで発見された化石の骨格が新旧人双方の特徴を備えていたことから、新旧人の混血説を主張するグループが現われ、議論を呼んでいる。これに対して、ワシントン大のアラン・テンプルトンらは、従来のミトコンドリア遺伝子などの単一の部分だけを調査して決定づける方式ではなく、10か所の遺伝子を調査したところ、混血しているとの結果を導き出している[36][37]。なお、ミトコンドリアDNAは母系のみで遺伝する[38][39]。

絶滅

ネアンデルタール人の生存は約2万数千年前を最後に確認できないが、絶滅の原因は分かっていない。クロマニョン人との暴力的衝突によって絶滅したとする説、獲物が競合したことによって段階的に絶滅へ追いやられたとする説、身体的・生理的な能力で差をつけられ、衰退していったという説、混血を重ねたことで急速に吸収されてしまったとする説など、様々な学説が唱えられている。

旧来、約3万年前に姿を消したと考えられていたネアンデルタール人であるが、2005年、イベリア半島南端のジブラルタル沿岸のサファイラ洞窟内部から、ネアンデルタール人が使っていた特徴のある石器類や、火を利用していた痕跡が見つかった。この遺跡は、放射性炭素による年代分析で約2万8000~約2万4000年前のものと推定された[40]。このことから、他の地域から姿を消した後も、少なくともイベリア半島においては、ネアンデルタール人は生き残っていたと考えられている。これにより、「ネアンデルタール人は約3万年前に絶滅した」という旧説はわずかに修正されることになった。さらに、2014年8月20日、『ネイチャー』に「ネアンデルタール人の絶滅は約4万年前であった」とする学説が掲載された。しかも約4万5千年前から現在のヨーロッパで現生人類と文化・技術的にも共存・交流しており、混血もしていたという。この説は旧来の諸説より古い時期に絶滅したとしているが、精度が高い分析を行ったと著者は強調している[41]。

テキサス大学アーリントン校の人類学者ナオミ・クレッグホーンは、コーカサス山脈や現在のイタリアにあたる地域で約4万年前に起きた複数の噴火が、絶滅の要因となったと説明している[42]。環境的要因は以前より指摘されていたが、クレッグホーンによれば、複数の火山の噴火が続いたうえに、ヨーロッパでは過去20万年間で最悪とされるフレグレイ平野(現在のナポリの近く)での大噴火 (cf. Campanian volcanic arc) が起きたことから、その多くがヨーロッパ大陸にいたネアンデルタール人は食糧不足に見舞われるなど、壊滅的打撃を被った[注 1]という。一方、現生人類の多くは主にアフリカやアジアに住んでいたため、絶滅するほどの影響は免れたのだという[42]。

現代人との混血

2010年5月7日の『サイエンス』誌に、アフリカのネグロイドを除く現生人類の核遺伝子には絶滅したネアンデルタール人類特有の遺伝子が 1~4 %混入しているとの研究結果が発表された[10]。これは、現生人類の直系祖先が出アフリカした直後、すなわち 約12万〜約5万年前の中東地域にすでに居住していたネアンデルタール人類と接触し混血したこと、その後ヨーロッパやアジアなど世界中に拡がった現生人類は約3万年前に絶滅したネアンデルタール人の血を数パーセント受け継いだことが明らかになった[44]。

さらに2014年の研究では、現生人類がネアンデルタール人と中東地域で混血したのは今から6万年くらい前のこととしている[45][46]。ネアンデルタール人からの混入遺伝子は、現生人類の皮膚・爪・髪の形成など繁殖に重要でない遺伝子部分に細分化されて多く残っており、白っぽい皮膚、金髪や赤毛、青い目などといったいくつかのコーカソイド的特徴や、インフルエンザウィルス耐性などは、ネアンデルタール人から受け継いだ可能性が高いとしている[47]。

混血の子供は現生人類集団のみが育てたのか、すなわち絶滅してしまったネアンデルタール人に対する現生人類遺伝子の混入もあったのかどうか。これについては、ネアンデルタール人集団が短期間に消滅したためにあまり分かっていないが、アルタイ山脈で発見され、2014年に解析されていたネアンデルタール人女性の再分析でそのDNAに現生人類のDNAが混入していたという2016年の発表もある。また、ネアンデルタール人女性が交配して遺伝子が移入した場合はネアンデルタール人男性が交配した場合と違ってX染色体が他の染色体と大体同様の比率で移入するはずであるが(女性がXXで男性がXYであるため)、そうなっていないため、ネアンデルタール人の男性と現生人類の女性の混血が多かったと想定されている。もっとも、現代に伝わるだけ大規模な混血であるので、数人規模の混血ではない。[48]

また、アルタイ山脈のデニソワ洞窟遺跡で発見されたデニソワ人はネアンデルタール人の兄弟種にあたり、現生のアジア民族、特にポリネシア人やメラネシア人にはデニソワ人遺伝子も混入しているとの研究が、2010年12月に発表されている[49]。ただし、この洞窟ではネアンデルタール人の骨も発見されているため、別系統の人類とネアンデルタール人の混血の可能性を指摘する声もあることに留意すべきである。また、2018年8月22日に科学誌『ネイチャー』に発表されたデニソワ洞窟で見つかった約9万年前の少女の骨のDNA分析結果は、この少女の母はネアンデルタール人で父はデニソワ人であるとしている[50]。ネアンデルタール人・デニソワ人・現生人類の間のこのような遺伝子交換現象からは、兄弟種間の混血が通常の行為であった可能性も考えられる。

それまでアフリカ人のDNAにはネアンデルタール人の遺伝子は含まれていないとされてきたが、アフリカ人のDNAにもネアンデルタール人の痕跡がわずかに残っているとする研究論文が2020年1月30日刊行の学術誌に掲載された。発表した米プリンストン大学の研究者らは新たな計算手法に基づき、アフリカの現生人類もネアンデルタール人のDNAをわずかに保有しているとの結論を導き出した。これで地球上のすべての地域の現生人類からネアンデルタール人のDNAが見つかったこととなり、アフリカを起源とする現生人類が世界の他地域へ一方的に伝播していったとする従来の学説に疑問符が付く可能性が出てきた。「出アフリカ」と呼ばれるこの移動は6〜8万年前に起きたとされるが、研究を主導したプリンストン大学のジョシュア・エイキー教授は、それよりもずっと以前の20万年近く前にもアフリカを離れた現生人類がおり、欧州でネアンデルタール人と交わったのちこのグループがアフリカに帰ったことで、ネアンデルタール人の痕跡がアフリカ人にもたらされたのではないかとの見解を示した。[51]

脚注

注釈

出典

- ^ Vergano, Dan (2014年8月20日). “Neanderthals Died Out 10,000 Years Earlier Than Thought, With Help From Modern Humans” (英語). National Geographic (official website) (National Geographic Partners) 2017年9月21日閲覧。

- ^ 金子 2011, p. 226.

- ^ Baillie, Colin P.T.. “Neandertals: Unique from humans, or uniquely human?” (英語) (PDF). Kroeber Anthropological Society 103(1) (93-107) 2020年1月3日閲覧。.

- ^ “Homo sapiens neanderthalensis” (英語). NCBI Taxonomy Browser. National Center for Biotechnology Information (NCBI). 2020年1月3日閲覧。

- ^ “Taxon: 63221” (英語). European Nucleotide Archive (ENA). 2020年1月3日閲覧。

- ^ a b c d 日立デジタル平凡社『世界大百科事典』第2版. “ネアンデルターロイド”. コトバンク. 2019年12月30日閲覧。

- ^ 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』、ほか. “ソロ人”. コトバンク. 2019年12月30日閲覧。

- ^ 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』、ほか. “馬壩人”. コトバンク. 2019年12月30日閲覧。

- ^ Tattersall, Ian; Schwarz, John Henry (June 1999). “Hominids and hybrids: the place of Neanderthals in human evolution” (英語). PNAS 96 (13): 7117–7119. doi:10.1073/pnas.96.13.7117. PMC 33580. PMID 10377375 2009年5月17日閲覧。.

- ^ a b “Special Feature: The Neandertal Genome” (英語). Science (AAAS). (5 2010) 2010年8月12日閲覧。. アブストラクト和訳 (PDF)

- ^ コパン 2002, p. 94.

- ^ コパン 2002, p. 95.

- ^ a b c d e 『われら以外の人類 - 類人猿からネアンデルタール人まで』 [要ページ番号]

- ^ 埴原 2000, p. 162.

- ^ “【産業技術】ライフサイエンス ネアンデルタール人のゲノム配列解析で驚くべき研究結果(米国) - 将来の研究への新しい扉が開かれた” (PDF). NEDO海外レポート NO.991. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (2006年12月13日). 2010年1月5日閲覧。

- ^ “ネアンデルタール人、乳離れ早い…1歳2か月で”. 読売新聞. (2013年5月22日) 2013年5月23日閲覧。[リンク切れ]

- ^ Kerry SHERIDAN (2017年9月22日). “ネアンデルタール人の成長過程、現生人類と類似か 研究”. AFPBB News 2018年6月9日閲覧。

- ^ 赤澤 2005, pp. 206–225.

- ^ アルスアガ 2008, pp. 98–99.

- ^ アルスアガ 2008, pp. 96–79.

- ^ Laleuza-Fox, Carles; Holger Römpler et al. (2007-10-25). “A Melanocortin 1 Receptor Allele Suggests Varying Pigmentation Among Neanderthals”. Science 318: 1453. doi:10.1126/science.1147417. PMID 17962522.

- ^ Rincon, Paul (2007年10月25日). “Neanderthals 'were flame-haired'”. BBC News 2010年1月17日閲覧。

- ^ Boëda et al. (1999) A Levallois Point Embedded in the Vertebra of a Wild Ass (Equus Africanus) Hafting, Projectiles, and Mousterian Hunting Weapons. Antiquity, 73(280) :394-402

- ^ 赤澤 2005, p. 74.

- ^ ポール・リンコン、BBCニュースサイト科学編集長 (2018年2月23日). “ネアンデルタール人は美術作品を作っていた”. BBC 2018年8月16日閲覧。

- ^ Andrea Thompson (2006年12月4日). “Neanderthals Were Cannibals, Study Confirms”. Health SciTech. LiveScience. 2009年1月5日閲覧。

- ^ Pathou-Mathis M (2000). “Neanderthal subsistence behaviours in Europe”. International Journal of Osteoarchaeology 10: 379–395. doi:10.1002/1099-1212(200009/10)10:5<379::AID-OA558>3.0.CO;2-4.

- ^ “ネアンデルタール人が食人、ベルギーの洞窟遺跡から証拠”. AFP. (2017年1月4日) 2017年1月5日閲覧。

- ^ a b c ラジリー 1999, p. 211.

- ^ Pascale MOLLARD-CHENEBENOIT (2018年7月20日). “ネアンデルタール人、火起こしの方法を知っていた”. AFPBB News 2018年8月14日閲覧。

- ^ a b c 赤澤威 (1997年). “ネアンデルタールとの出会い─洪積世人類遺跡調査”. 国際日本文化研究センター. 2019年12月31日閲覧。 “ドゥアラ洞窟の古生物分析が提供した興味深い論点は、イヌの起源問題である。洞窟からは、少なくとも三個体分のイヌ科の骨が見つかった。イヌの仲間としては、周囲に現在、オオカミとジャッカルが生息しているが、ドゥアラの骨はオオカミとしては小さすぎるし、ジャッカルよりは骨太である。しかも歯の形が違っている。むしろ家畜化されたイヌと似ていたのである。西アジアではっきりと家犬とわかるものが現れるのは、考古学的にはナトゥーフ期、つまり一万数千年前でしかない。どう新しく見積もっても四万五〇〇〇年よりは古いドゥアラの住人は、この珍奇な動物とどうつきあっていたのだろうか。ペイン[1980]が提示した「砂漠でイヌを飼っていた旧人」という興味深い仮説は、物議をかもしたままである。”

- ^ Payne, Sebastian (1974年). “CHAPTER 15 The Animal Bones from the 1974 Excavations at Douara Cave”. Trinity Collage University of Cambridge. 2020年1月3日閲覧。

- ^ a b 楢崎修一郎 (2010年5月27日). “私の仕事:発掘調査・ドゥアラ洞窟21(1984年発掘調査のまとめ)”. 人類学のススメ. 楢崎修一郎. 2020年1月3日閲覧。

- ^ 埴原 2000, p. 173.

- ^ ストリンガーほか 1997, pp. 102–104.

- ^ “人類進化に新説:現代人はネアンデルタール人との混血?”. WIRED日本語版. (2002年3月12日) 2010年1月5日閲覧。

- ^ Templeton, AR (2002). “Out of Africa again and again”. Nature 416 (6876): 45–51. doi:10.1038/416045a. PMID 11882887.

- ^ “ネアンデルタール人のミトコンドリアDNA、配列解析に成功”. WIRED日本語版. (2008年8月11日) 2010年1月5日閲覧。

- ^ Green, Re; Malaspinas, As; Krause, J; Briggs, Aw; Johnson, Pl; Uhler, C; Meyer, M; Good, Jm; Maricic, T; Stenzel, U; Prüfer, K; Siebauer, M; Burbano, Ha; Ronan, M; Rothberg, Jm; Egholm, M; Rudan, P; Brajković, D; Kućan, Z; Gusić, I; Wikström, M; Laakkonen, L; Kelso, J; Slatkin, M; Pääbo, S (August 2008). “A complete Neandertal mitochondrial genome sequence determined by high-throughput sequencing.”. Cell 134 (3): 416–26. doi:10.1016/j.cell.2008.06.021. ISSN 0092-8674. PMC 2602844. PMID 18692465.

- ^ Brill, D. (2006) Neanderthal's last stand, [email protected], 13 septembre 2006.

- ^ “ネアンデルタール人絶滅で新説 欧州で4万年前、現生人類と交流”. 東京新聞. (2014年8月21日). オリジナルの2014年8月21日時点におけるアーカイブ。 2014年10月7日閲覧。

- ^ a b Ker Than (2010年9月24日). “ネアンデルタール人は火山噴火で絶滅?”. ナショナルジオグラフィック(公式ウェブサイト) (日経ナショナルジオグラフィック社) 2020年1月3日閲覧. "...ナポリ近郊で発生した“カンパニアン・イグニンブライト噴火 (Campanian Ignimbrite eruption)”の時期に当たる火山灰が最も豊富な層は、樹木花粉が存在せず、植物の花粉もほとんどない不毛な地層だった。...当時のヨーロッパには現生人類の小集団も住んでいたので、噴火の影響を同様に受けたと考えられる。だが、ネアンデルタール人のほとんどがヨーロッパに居住していたのに対し、現生人類はアフリカやアジアにより大きな人口を抱えていたため絶滅を避けられたようだ。"

- ^ 石 2012, p. 42.

- ^ “ネアンデルタール人の遺伝子を最も多く持つ日本人”. (2016年2月22日)

- ^ msn ニュース、2014年10月25日閲覧。Archived 2015年5月21日, at the Wayback Machine.

- ^ “我々はネアンデルタール人との混血だった 覆る進化の定説”. 日経サイエンス2014年12月号 (日本経済新聞). (2014年10月25日) 2014年11月4日閲覧。[要検証]

- ^ “現生人類に残るネアンデルタールDNA”. National Geographic 日本版 (2014年1月30日). 2014年6月23日閲覧。

- ^ Michael D. Lemonick (2015年6月25日). “4代前にネアンデルタール人の親、初期人類で判明 欧州で見つかった約4万年前の人骨の研究から”. ナショナルジオグラフィック(公式ウェブサイト). 日経ナショナルジオグラフィック社. 2020年1月1日閲覧。

- ^ Reich, David; Green, Richard E.; Kircher, Martin; Krause, Johannes; Patterson, Nick; Durand, Eric Y.; Viola, Bence; Briggs, Adrian W. et al. (2010-12-22), “Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia” (英語), Nature 468 (7327): 1053–1060, doi:10.1038/nature09710, PMID 21179161

- ^ Maya Wei-Haas (2018年8月24日). “少女の両親は、ネアンデルタール人とデニソワ人 ヒト族の交雑を裏付ける直接的な証拠が見つかり、ネイチャー誌で発表された”. ナショナルジオグラフィック(公式ウェブサイト). 日経ナショナルジオグラフィック社. 2018年9月2日閲覧。

- ^ “ネアンデルタール人のDNA、アフリカの現生人類からも検出 新研究”. 2020.01.31 Fri posted at 13:15 JST閲覧。

参考文献

- 赤澤威編著『ネアンデルタール人の正体 : 彼らの「悩み」に迫る』朝日新聞出版〈朝日選書 769〉、2005年2月10日。OCLC 58430061。ISBN 4-02-259869-7、ISBN 978-4-02-259869-1。

- フアン・ルイス・アルスアガ 著、藤野邦夫 訳『ネアンデルタール人の首飾り』岩城正夫 監修、新評論、2008年11月25日(原著1999年)。OCLC 675011045。ISBN 4-7948-0774-0、ISBN 978-4-7948-0774-8。

- 原著:Arsuaga, Juan Luis (1999) (スペイン語). El collar del Neandertal: en busca de los primeros pensadores. Ediciones Temas de Hoy. OCLC 181336315ISBN 2738114229, ISBN 9782738114228. ASIN B00FDZW9KQ.

- 石弘之『歴史を変えた火山噴火─自然災害の環境史』刀水書房〈世界史の鏡 環境〉、2012年1月30日。OCLC 816863077。ISBN 4-88708-511-7、ISBN 978-4-88708-511-4。

- 金子隆一 著、矢沢サイエンスオフィス編 編『アナザー人類興亡史─人間になれずに消滅した“傍系人類”の系譜』技術評論社〈知りたい!サイエンス 100〉、2011年4月22日。OCLC 752021656。ISBN 4-7741-4640-4、ISBN 978-4-7741-4640-9。

- クリストファー・ストリンガー、クライヴ・ギャンブル、オリオール・カナルス 著、河合信和 訳『ネアンデルタール人とは誰か』朝日新聞出版〈朝日選書 576〉、1997年4月(原著1995年4月1日)。OCLC 675840328。ISBN 4-02-259676-7、ISBN 978-4-02-259676-5。

- 原著:Stringer, Chris; Gamble, Clive; Canals, Oriol (1 April 1995) (英語). In search of the Neanderthals : solving the puzzle of human origins (reprint ed.). London: Thames & Hudson. OCLC 1070626857ISBN 0500278075, ISBN 978-0500278079.

- 埴原和郎『人類の進化試練と淘汰の道のり─未来へつなぐ五〇〇万年の歴史』講談社、2000年10月。OCLC 54598991。ISBN 4-06-210458-X、ISBN 978-4-06-210458-6。

- リチャード・ラジリー 著、安原和見 訳『石器時代文明の驚異─人類史の謎を解く』河出書房新社、1999年9月(原著1998年9月17日)。OCLC 675200606。ISBN 4-309-22352-4、ISBN 978-4-309-22352-0。

- 原著:Rudgley, Richard (17 September 1998) (英語). The Lost Civilizations of the Stone Age. New York City: Simon & Schuster. NCID BB15531147. OCLC 69408351ISBN 0684862700, ISBN 9780684862705.

- 内村直之『われら以外の人類─猿人からネアンデルタール人まで』朝日新聞出版〈朝日選書 783〉、2005年9月9日。OCLC 61760495。ISBN 4-02-259883-2、ISBN 978-4-02-259883-7。

- イヴ・コパン 著、馬場悠男、奈良貴史 訳『ルーシーの膝─人類進化のシナリオ』紀伊國屋書店、2002年4月27日(原著1999年)。OCLC 675011685。ISBN 4-314-00910-1、ISBN 978-4-314-00910-2。

- 原著:Coppens, Yves (1999) (フランス語). Le genou de Lucy: L'histoire de l'homme et l'histoire de son histoire (Odile Jacob edition ed.). Paris: Éditions Odile Jacob. OCLC 1014520463ISBN 2738103340, ISBN 978-2738103345.

- イアン・タッターソル 著、高山博[1] 訳『最後のネアンデルタール』日経サイエンス社〈別冊日経サイエンス 127〉、1999年6月(原著1999年)。OCLC 835759447。ISBN 4-532-51127-5、ISBN 978-4-532-51127-2。

- 原著:Tattersall, Ian (1999) (英語). The last Neanderthal : the rise, success, and mysterious extinction of our closest human relatives. Boulder, Colorado: Westview Press. OCLC 472182445ISBN 0813336759, ISBN 9780813336756.

関連文献

- フランス・ドゥ・ヴァール 著、藤井留美 訳『あなたのなかのサル─霊長類学者が明かす「人間らしさ」の起源』早川書房、2005年12月17日(原著2005年10月6日)。OCLC 76917105。ISBN 4-15-208694-7、ISBN 978-4-15-208694-5。

関連項目

外部リンク

- 生命工学工業技術研究所「ネアンデルタール人頭骨の成長復元」 - 東京大学創立百二十周年記念東京大学展「学問の過去・現在・未来 第二部 精神のエクスペディシオン