「反出生主義」の版間の差分

概要 タグ: 差し戻し済み |

記述の修整 タグ: 取り消し 差し戻し済み |

| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |

(相違点なし)

| |

2021年5月19日 (水) 22:28時点における版

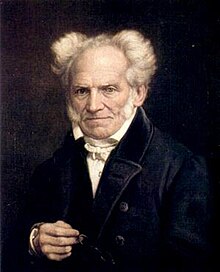

反出生主義(はんしゅっしょうしゅぎ、英: Antinatalism)とは、子供を持つことに対して否定的な価値付けをする哲学的立場である。アルトゥル・ショーペンハウアー、エミール・シオラン、デイヴィッド・ベネターらが反出生主義の擁護者として知られる。一方、人間を生み出すことに対して肯定的な意見を持つ立場は出生主義と呼ばれる。反出生主義という用語は出生主義に対抗するものである。反出生主義は、古今東西の哲学・宗教・文学において綿々と説かれてきたが[1]、それらをまとめて「反出生主義」と呼ぶようになったのは21世紀の哲学においてである[2]。

環境問題

21世紀に入ってから、反出生主義は環境問題との絡みで新たな展開を見せている[3]。

- 人口過剰

- 反出生主義が人口過剰や飢餓の問題の解決に繋がると支持者の多くが考えている。また、枯渇性資源の減少も回避できる。

- インドや中国などのいくつかの国は家庭内の子供の数を減らす政策を採用している。これらの政策はすべての出産を否定的に捉えているわけではないが、深刻な人口過剰の懸念や国の資源への重い負担を抑制するのに役立っている。

- 環境汚染

道義的責任

ショーペンハウアーは、人生は苦しみの方が多いと主張し、最も合理的な立場は子供を地球に生みださないことだと主張する。ノルウェーの哲学者ピーター・ウェッセル・ザプフェは、子供は親・出生地・時代を選ぶ術がない点から、子供が同意なしに世界に生み出されることにも留意している。

私が己を自負する唯一の理由は、20歳を迎える非常に早い段階で、人は子供を産むべきではないと悟ったからだ。結婚、家族、そしてすべての社会慣習に対する私の嫌悪感は、これに依る。自分の欠点を誰かに継承させること、自分が経験した同じ経験を誰かにさせること、自分よりも過酷かもしれない十字架の道に誰かを強制することは、犯罪だ。不幸と苦痛を継承する子に人生を与えることには同意できない。すべての親は無責任であり、殺人犯である。生殖は獣にのみ在るべきだ。 — エミール・シオラン 『Cahiers』1957-1972, 1997

幸福

親になって子供を育てることは、幸福をもたらすとは限らない。子供の立場から見ても、子供は親を選べない点から、児童心理を知らなかったり、子供を奴隷扱いするなど育児に不適格な親のもとに生まれたら、必然的に子供は不幸になる。

子供を持つ親は、子供のいない家庭と比較して統計的に有意に幸福のレベルが低く、生活満足度、結婚満足度、および精神的健康状態が悪いことをヨーロッパやアメリカの多くの学者が報告し、いくつかの証拠を発見している[7]。

ブッダ

仏教の開祖ブッダ(ゴータマ・シッダールタ)は出家前に子供(ラーフラ)をもっていたが、原始仏典のスッタニパータでは「子を持つなかれ」等と説いている[8]。

20世紀インドの著述家ハリ・シン・グールは、著作The Spirit of Buddhismの中で、とりわけ四諦とパーリ律の始まりを考慮し、以下のようにブッダの教えを解釈している。

ベネターの主張

デイヴィッド・ベネターは、生まれてくることはその本人にとって常に災難であり、それゆえに子供を生むことは反道徳的な行為であり、子供は生むべきではない、と主張する。子供を生むことは、多くの動物がそうしているように単に何も考えずに性的欲求を満たすための行動である性行為の結果として引き起こされている現象であるか、または生む側の欲求を満たすために引き起こされている現象であるか(例えば子育てしてみたいといった欲求を満たすため、自分の老後の世話をしてもらおうという計算のため)、または判断するさいに生の質(QOL)を不当に高く誤評価していること(ポリアンナ効果)から起きている現象である、とする。

ベネターはチャイルド・フリーのような立場と自身の立場をはっきりと区別する。チャイルド・フリーのような考え方は、自分のライフスタイルを維持することを考えて子供を持たないという立場を取るが、ベネターは親の都合ではなく、生まれてくる人間の観点に立って、その上で生むべきではない、と主張する。つまり生まないことは、多くの人に取ってはある種の我慢が必要なことではあるが、生まれてくる人間のことを少しでも真剣に考えるのならば、子供は生まずに我慢すべきだ、とする。

ベネターは人口爆発の問題について言及している。ベネターは地球上の理想の人口はゼロであるとしている。つまり人間は絶滅した方がよい、と主張している。とはいえ即座に人類絶滅を目指すのは生まれてきてしまった人たちにとって大きい苦痛を伴うものとなるであろうから、少しずつ段階的に人口を減らしていき、最終的に絶滅する、つまりゆるやかに絶滅していくのが良いだろう、としている。ちなみにヒトに限らず、他の感覚を持った生物も、まったく生まれてこない方が良かった、つまり絶滅してしまった方が良い、としている。

ちなみにこの生の苦の問題に関し、こうした文章を読んでいる人間は「すでに手遅れである」とベネターは言う。そもそもそれはすでに生まれてきてしまっているからである。

彼の著書『Better Never to Have Been』(『生まれてこないほうが良かった』)は両親と兄弟に捧げられている。「両親に捧ぐ(私を生んでしまったけれども)」、「兄弟に捧ぐ(生まれてきてしまったけれども)」、という形で献辞されている[10]。

負の功利主義

現代の倫理学における負の功利主義 では、幸福を最大限までに高めるよりも苦痛を最小限に抑えることの方がより倫理的に重要であるとされる。

ヘルマン・ヴェターが賛同したヤン・ナーベソンの非対称仮説はこう主張する:[11]

- 仮に子が生涯にわたって著しく幸福であることが保証されていても、その子供を出生させるべき倫理的責任は存在しない

- もし子が不幸になりうることを予想できるのであればその子供を出生させるべきではない倫理的責任が存在する

しかし、ヴェターはナーベソンのこの結論に賛同しなかった:

- 一般的には、子が不幸を経験すること、また、他者に不利益をもたらすことが予想されないのであれば、子供を出生させる、もしくはさせない義務は生じない

代わりに、彼はこの決定理論的テーブルを提示した:

| 子が幸福になる | 子が不幸になる | |

|---|---|---|

| 子を出生させる | 倫理的責任は生じない | 倫理的責任は不履行 |

| 子を出生させない | 倫理的責任は生じない | 倫理的責任は履行される |

そして、子供は生むべきではないと結論付けた:[12][13]

”子を出生させない”ことが、同程度、もしくはより良い結果をもたらすため、”子を出生させる”ことよりも優位にあると考えられる。そのため子が不幸になる可能性を排除できない限り――これは不可能であるが――、前者はより好まれる。そのため、我々は(3)の代わりに、より踏み込んだ(3')――どのような場合でも、子供を産まないことが倫理的に好まれる――を結論とする。

カリム・アケルマは、人生の中で起きうる最良のことは最悪なこと――激痛、怪我、病気、死による苦しみ――を相殺せず、出生を控えるべきであると主張している。[14][15]

ブルーノ・コンテスタビーレ (Bruno Contestabile) は、アーシュラ・K・ル=グウィンのSF小説『オメラスから歩み去る人々』を例として挙げている。この短編では、隔離され、虐げられ、救うことができない一人の子供の苦しみにより、住民の繁栄と都市の存続がもたらされるユートピア都市オメラスが描かれている。大半の住民はこの状態を認めて暮らしているが、この状態を良しとしない者もおり、彼らはこの都市に住むことを嫌って"オメラスから歩み去る"。コンテスタビリーはこの短編と現実世界を対比する: オメラスの存続のためには、その子供は虐げられなければいけない。同様に、社会の存続にも、虐げられる者は常に存在するという事実が付随する。コンテスタビリーは、反出生主義者は、そのような社会を受け入れず、関与することを拒む"オメラスから歩み去る人々"と同一視できると述べた。また、「万人の幸福はただ一人の甚大な苦しみを相殺できうるのか」という疑問を投げかけた。[16]

悪事としての魂の牢獄

マニ教[17]、ボゴミル派[18]とカタリ派[19]は出産は魂を牢獄に入れる悪事であると信じていた。彼らは出産は邪神デミウルゴスまたはサタンの仕業と見なしていた。

ショーペンハウアーの倫理

アルトゥル・ショーペンハウアーの哲学では、世界は生きる意志によって支配されている。盲目的で不合理な力、常に現れる本能的欲望が、それ自身によって懸命に生み出される。しかし、その性質ゆえに決して満たされない事が苦しみの原因である。存在は苦しみで満たされている。世界には喜びより苦しみの方が多い。数千人の幸福と喜びは、一人の人間の苦痛を補う事はできない。そして全体的に考えると生命は生まれない方がより良いだろう。 倫理的な行動の本質は、同情と禁欲によって自分の欲望を克服することからなる生きる意志の否定である。 一度我々が生きる意志を否定したなら、この世界に人間を生み出すのは、余計で、無意味で、道徳的に非常に疑問のある行為である[20]。

死の克服

2世紀のキリスト教神学者ユリウス・カッシアヌス (Julius Cassianus)と禁欲主義者たち(エンクラディス派[21])は、誕生が死の原因であることに気づいた。 死を克服するため、我々は出産をやめるべきであると言う[22][23][24]。

反出生主義の政党

反出生主義を公約に掲げたイギリスの政党「ANP」 (The Anti Natalist Party) は、法学者ウィリアム・ブラックストンの「10人の罪人を逃しても1人の無辜を罰することなかれ」の言葉を引用し、正義の原則的に(不必要な)喜びが存在するより(不必要な)苦しみを経験しない方が良いと主張している[25]。 また、公約として「子供を作る意欲を減らす為」に子供の税控除の廃止や裕福な家族への課税などを掲げている[26]。

生物学的逆理としての人間

ピーター・ウェッセル・ザプフェの哲学によると、人間は生物学的な逆理である。意識が過剰に発達してしまったため他の動物の様に正常に機能しなくなっている。 知覚は我々が抱えられる以上に与えられている。我々はもっと生きたいと望む様に進化したが、人間は死が運命づけられている事を認識できる唯一の種である。我々は幅広く過去から未来を予測する事が可能だ。我々は正義と、世界の出来事に意味がある事を期待する。これが意識を持った個体の人生が悲劇である事を保証している。 我々は満足させる事ができない欲望と精神的な要求を持っている。人類がまだ存続しているのはこの現実の前に思考停止しているからに他ならない。ザプフェによると人間はこの自己欺瞞をやめ、その帰結として出産を止めることによって存続を終わらせる必要がある[27][28][29][30]。

同意なしに苦痛や死をもたらす

哲学者のフリオ・カブレラは、出産は人間を危険で痛みに満ちた場所に送り込む行為だと述べている。生まれた瞬間から死に至るプロセスが開始される。カブレラは出産において我々は生まれてくる子供の同意を得ておらず、子供は痛みと死を避けるために生まれてくる事を望んでいないかも知れないと主張している[31][32]。同意の欠如については、哲学者のジェラルド・ハリソン (Gerald Harrison)とジュリア・タナー (Julia Tanner) も同様の事を書いている。彼らは生まれてくる本人の同意なしに出産をつうじて他人の人生に影響を与える道徳的な権利を我々は持っていないと主張している[33]。

他の動物を傷つける

デイヴィッド・ベネター[34]、ジェラルド・ハリソンとジュリア・タナー[33]らは、人間が動物に危害を加えている事を懸念している。我々の種によって毎年数十億の動物が動物製品の生産や動物実験、環境破壊の結果や残酷で嗜虐的な喜びの為に虐殺されている。彼らは我々が動物を苦しめるのは非倫理的であるとする動物の権利の思想家に賛同する傾向がある。 彼らは地球上で最も破壊的な種は人類だと考える。そして新たに人間が生まれなければ人間によって新たに動物が苦しめられる事はなくなると主張する。

出産の代わりに養子

現在、世界中に何百万人もの孤児がいる。哲学者のテオフィル・ド・ジローは、道徳的な問題を抱えた出産を行うよりも、愛情と保護を必要としている子供らを養子にする方が良いだろうと述べている[35]。

脚注

- ^ 森岡 2020, p. 13-14.

- ^ 森岡 2020, p. 13.

- ^ Tuhus-Dubrow, Rebecca (2019年11月14日). “I wish I'd never been born: the rise of the anti-natalists” (英語). the Guardian. 2021年4月3日閲覧。

- ^ V. Baird, "The No-nonsense Guide to World Population", New Internationalist, Oxford 2011, p. 119.

- ^ [1] An NBC interview with Les U. Knight.

- ^ [2] The official Voluntary Human Extinction Movement website.

- ^ CNN "子どものいない方が夫婦は幸せ? 米英で調査". 2014.01.15

- ^ 中村元訳『ブッダのことば―スッタニパータ』 p.17

- ^ H.S. Gour, The Spirit of Buddhism, Kessinger Publishing, Whitefish, Montana 2005, pp. 286-288.

- ^ Benatar, David (2006). Better Never to Have Been. Oxford University Press, USA. doi:10.1093/acprof:oso/9780199296422.001.0001. ISBN 978-0-19-929642-2

- ^ J. Narveson, Utilitarianism and New Generations, Mind 1967, LXXVI (301), pp. 62-67.

- ^ H. Vetter, The production of children as a problem for utilitarian ethics, Inquiry 12, 1969, pp. 445–447.

- ^ H. Vetter, Utilitarianism and New Generations, Mind, 1971, LXXX (318), pp. 301–302.

- ^ K. Akerma, Soll eine Menschheit sein? Eine fundamentalethische Frage, Cuxhaven-Dartford: Traude Junghans, 1995.

- ^ K. Akerma, Verebben der Menschheit?: Neganthropie und Anthropodizee, Freiburg im Breisgau: Verlag Karl Alber, 2000.

- ^ B. Contestabile, The Denial of the World from an Impartial View, Contemporary Buddhism: An Interdisciplinary Journal, volume 17, issue 1, Taylor and Francis, 2016.

- ^ H. Jonas, The gnostic..., op. cit., pp. 228 and 231.

- ^ D. Obolensky, The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism, Cambridge University Press, Cambridge 2004, p. 114.

- ^ M.J. Fromer, Ethical issues in sexuality and reproduction, The C. V. Mosby Company, St. Louis 1983, p. 110.

- ^ A. Schopenhauer, Selected Essays of Schopenhauer, Contributions to the Doctrine of the Affirmation and Nega-tion of the Will-to-live, G. Bell and Sons, London 1926, p. 269.

- ^ 『エンクラディス派』 - コトバンク

- ^ P. Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity, Columbia University Press, Columbia 1988, p. 96.

- ^ Clement of Alexandria, Stromateis, op. cit., pp. 295-296.

- ^ G. Quispel, Gnostica, Judaica, Catholica: Collected Essays of Gilles Quispel, Brill, Danvers 2008, p. 228.

- ^ What is ‘Antinatalism’?[リンク切れ] – The Anti-Natalist Party

- ^ Manifesto[リンク切れ] – The Anti-Natalist Party

- ^ P.W. Zapffe, The Last Messiah,The Philosophy Now 2004, Number 45, pp. 35-39.

- ^ P.W. Zapffe, Om det tragiske, Pax Forlag, Oslo 1996.

- ^ P.W. Zapffe, H. Tønnessen, Jeg velger sannheten: En dialog mellom Peter Wessel Zapffe og Herman Tønnessen, Universitets forlaget, Oslo 1983.

- ^ T. Brede Andersen, Hva det betyr at være menneske, 1990.

- ^ [3] J. Cabrera, T. L. di Santis, Porque te amo, Não nascerás! Nascituri te salutant, LGE Editora, Brasilia 2009.

- ^ [4] J. Cabrera, A critique of affirmative morality - a reflection on death, birth and the value of life, Julio Cabrera Editions, Brasília 2014.

- ^ a b G. Harrison, J. Tanner, Better Not To Have Children, Think 2011, Volume 10, Issue 27, pp. 113-121.

- ^ D. Benatar, Better..., op. cit., pp. 109.

- ^ T. de Giraud, L'art... op. cit., p. 51.

関連項目

参考文献

反出生主義をテーマとする学術文献

- デイヴィッド・ベネター著、小島和男;田村宜義共訳『生まれてこないほうが良かった―存在してしまうことの害悪』(すずさわ書店、2017年)ISBN 978-4795403604

- 『現代思想2019年11月号 特集〈反出生主義を考える〉』(青土社、2019年)ISBN 978-4791713882

- 森岡正博『生まれてこないほうが良かったのか?―生命の哲学へ!』筑摩書房〈筑摩選書〉、2020年。ISBN 978-4480017154。

- 森岡正博「反出生主義とは何か ― その定義とカテゴリー」『現代生命哲学研究』第10号、早稲田大学人間総合研究センター、2021年。

- 村田奈生「神なき時代の救済論 ― 宗教・思想史における反出生主義の定位」『人文×社会』創刊号、2021年

関連文献

- 加藤秀一『〈個〉からはじめる生命論』(日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2007年)ISBN 978-4140910948

- 大谷崇『生まれてきたことが苦しいあなたに―最強のペシミスト・シオランの思想』(星海社〈星海社新書〉、2019年)ISBN 978-4065151624

外部リンク

- “『現代生命哲学研究』”. 森岡正博・早稲田大学人間総合研究センター. 2021年5月2日閲覧。

- 川上未映子;永井均. “生まれることは悪いことか? では産むことは? 【特別対談】川上未映子×永井均 反出生主義は可能か〜シオラン、べネター、善百合子|Web河出”. 河出書房. 2021年4月2日閲覧。