「インターネット」の版間の差分

m 曖昧さ回避ページSNSへのリンクを解消、リンク先をソーシャル・ネットワーキング・サービスに変更(DisamAssist使用) |

m Bot作業依頼: Apple関連記事の改名に伴うリンク修正依頼 (Apple) - log |

||

| 131行目: | 131行目: | ||

1990年代末期までは、個人向け回線接続サービスの大半は低速な[[ダイヤルアップ接続]]で、従量制で、かなりの高額の課金がほとんどであった。実験的に接続した一般人がいても、試行錯誤しているだけでも課金の額が膨らんでしまうので、短時間で切り上げなければならないことがネックとなり、結果、利用の時間は限られ、利用の質もほとんど向上せず、参加者もなかなか増えなかった。 |

1990年代末期までは、個人向け回線接続サービスの大半は低速な[[ダイヤルアップ接続]]で、従量制で、かなりの高額の課金がほとんどであった。実験的に接続した一般人がいても、試行錯誤しているだけでも課金の額が膨らんでしまうので、短時間で切り上げなければならないことがネックとなり、結果、利用の時間は限られ、利用の質もほとんど向上せず、参加者もなかなか増えなかった。 |

||

1990年代に入り、決定的なことが起きた。[[ |

1990年代に入り、決定的なことが起きた。[[Apple]]社や[[マイクロソフト|Microsoft]]社などのOSメーカーが[[パーソナルコンピュータ|パソコン]]向け[[オペレーティングシステム|OS]]をインターネット接続可能な仕様で販売するようになったのである。またメールクライアントやウェブブラウザもOSに組み込んで提供するようになった。これによって、一般のパソコン(PC)ユーザも、インターネットを意識するようになり、具体的な解決策がOSのデスクトップのアイコンで提示された形になり、その結果、かなりのスピードで普及が進むことになった。このころ、通信会社間の競争が激しくなり、競争によって電話回線への接続費用が安くなる傾向にあったことも、インターネット普及の後押しをした。[[インターネットプロバイダー]]が多数、設立されるようになり、宣伝合戦が行われるようになった。 |

||

2000年代に入ると、毎月定額の[[ブロードバンドインターネット接続|ブロードバンド接続]]サービスが低価格で提供されるようになり、爆発的に普及しはじめた。<ref group="注">同時期の日本では、1999年2月に、NTTドコモが[[i-mode]]サービスを提供しはじめ、[[携帯電話]]でもインターネットへの接続サービスが提供されるようになり、携帯電話でのインターネット接続も一般化した。</ref> |

2000年代に入ると、毎月定額の[[ブロードバンドインターネット接続|ブロードバンド接続]]サービスが低価格で提供されるようになり、爆発的に普及しはじめた。<ref group="注">同時期の日本では、1999年2月に、NTTドコモが[[i-mode]]サービスを提供しはじめ、[[携帯電話]]でもインターネットへの接続サービスが提供されるようになり、携帯電話でのインターネット接続も一般化した。</ref> |

||

2021年5月20日 (木) 22:23時点における版

インターネットとは、インターネット・プロトコル・スイートを使用し、複数のコンピュータネットワークを相互接続した、地球規模の情報通信網のことである。省略してネットとも呼ばれる。

概要

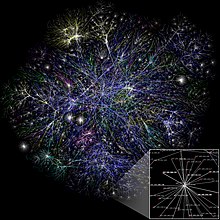

インターネットでは、「インターネット・プロトコル・スイート」(あるいは「TCP/IPプロトコル・スイート」)と呼ばれる、一種の標準化された通信プロトコルと概念モデル(OSI参照モデル)を組み合わせて明確に提供することで、世界中のネットワークとネットワーク、ネットワーク機器とネットワーク機器の相互接続を可能にし、「ネットワークのネットワーク」が実現している。インターネット・プロトコル・スイートが標準化された形で明確に提供されていることによって、あるユーザがインターネットに既存の(やや古い通信プロトコルの)ネットワークや自分独自の方式のネットワークや独自の機器などを接続しようとする場合でも、それらとインターネットとの相違部分や差分を明確にでき、合わせるべき対象が明確化されているおかげで、その相違を解消したり橋渡しする機器を用意し、間に挟みさえすれば接続できることになった。そして核として機能する標準化されたプロトコルや概念モデルがあることで、次第にネットワーク同士の相互接続が実現した。

一般にネットワークというのは、物理的なレベル(物理的な実体)(=「物理層」)から始まって、その上に順に電気的なレベル、単純な信号のレベル、信号で表現させた情報のレベル... と、まるで層(レイヤー)を積み上げるような形で成立しているわけだが、このインターネットでは、下のほうの層ではcopper wire(銅線)はもちろんのこと、光ファイバーや無線も含んでいる。インターネットの最上位層の「アプリケーション層(応用層)」で用意されている枠組みは、初期段階では比較的単純なものばかりだったが、そこに徐々に複雑・高度なものが付け足され、充実化・複雑化・高度化してきた経緯がある。初期段階ではたとえばファイル転送、電子メール、ウェブのハイパーテキスト文書、などの単純なものであった。その後に、ピア・トゥ・ピアなどのファイル共有、ウェブアプリケーション、音声通信、ストリーミングなどの仕様や方法論が提案されたり、標準的な方法が決まるなど、徐々に増えていった。

1980年代にニューメディアの1つとしてビデオテックスが家庭に普及し始めたが、人間の要求に対する技術水準の低さからシェアが伸びず、マニア向けとなっていた。フランスではMinitelという規格が世界で唯一の成功を収めた。ニューメディアの流れは1990年代のマルチメディアに受け継がれ、インターネットを基盤とするWorld Wide Web普及の原動力となっていった。

1990年代前半では、世界的に見るとインターネットを利用したことのある人の割合はごくわずかで、ほとんどの人はインターネットとは何かも全く知らず、電子メールの送受信もしたこともなく、ウェブブラウザの画面も見たことが無い、という状態であった。だが、当時普及していたOSのメーカー(Apple社やMicrosoft社など)が、インターネットに対応したOSやe-mailクライアント・ソフトやウェブブラウザも最初からインストール済みの形で提供するようになると、その便利さに気付く人々は指数級数的に増えて行き、趣味的で個人的なウェブサイト(「ホームページ」)を公開し電子メールのやりとりをする人々が徐々に増え、利用する人々の数が増えるにつれて企業もその商業的な機会に着目するようになり、公式のサイト設置と電子メール対応をする企業が徐々に増え始めた。またウェブページの数が増えるにつれ、検索エンジンの必要性の高まりと乱立と競争が起き、2000年代には企業がインターネット上の枠組みを活用して、本格的に商業的サービスを提供するようになり、たとえば大規模なオンラインモールなども運用されるようになった。また電子掲示板、SNSの利用も進み、物理的な距離とは無関係に様々なコミュニティが形成されるようになった。

こうして2000年代には、電子メールやウェブサイトなどに慣れた人々が多数派となり、ほとんどの国で、インターネットは一種の「社会インフラ」のひとつともなった。さらに2010年代にはスマートフォン(スマホ)の爆発的な普及により、先進国の人々はインターネットに接続している機器を身につけるようにして生活し、スマホを用いてインターネット経由で家族・友人から知人・同僚・外国の取引先までと連絡を取り合うなど、国境を越えて世界中のニュースを知り、日常的に商品を購入し、予約をとる、といった具合で、先進国の人々が生活する上でインターネットはますます欠かせない存在となっている。インターネットによって、個人、一般企業、教育機関、政府組織などの、スマホやPCやサーバが相互接続されており、国境を越えて世界各国の組織や個人が繋がっているわけである。2010年代末になりIoTに対応した機器も比較的安価に販売されるようになり、各家庭の電灯やエアコンや調理器具や冷蔵庫などでインターネットに接続される機器も増えつつある。これらはしばしばスマートスピーカーやスマホから音声で操作されるが、これもインターネット上のサーバのAIによって音声認識されることで動作している。

課題と対策

インターネットはクローズドな学術機関専用のネットワークからスタートしたため、プロトコルにはセキュリティに関する仕組みが十分に組み込まれていなかった(発足当時の内輪向けの利用環境では考える必要も無かった)、という経緯があり、不正アクセス、サイバー攻撃などの問題が頻発する結果を生んでしまっている。個々のサーバーの設定の工夫や、OSメーカによるサーバーのセキュリティ対策、アプリケーションレベルでの対策、ネットワーク機器のセキュリティ対策など様々な試みが続けられているが、犯罪者側のスキルも上がり、巧妙化し、「いたちごっこ」が続くばかりで、また個人によってだけでなく集団レベル国家レベルでもインターネットの場での犯罪は増すばかりである。最近では、現行のインターネットの仕組みを根本から見直し、セキュアなネットワークを目指した新しい仕組みの構築を探る動きもあるが、今のところさほど成果は出ていない。

表現

「インターネット」の語の起源は、もともとは一般名詞の「インターネットワーク(internetwork)」で、本来の意味は「ネットワーク間のネットワーク」や「複数のネットワークを相互接続したネットワーク」であったが、その後、通常は固有名詞として、ARPANETを前身とし、唯一の世界的規模のネットワークを指すようになった。特に日本語で「インターネット」と呼ぶ場合は、この固有名詞の意味である場合が大半である。現在でも英語圏の教科書や辞書では「the Internet」と表記するのが正しい[1]。ただし、英語圏の報道メディアの一部では、2016年あたりから、小文字で始まる「internet」を採用しようとする動きもある[2]。つまり、「the Internet」とするか「internet」とするか、表記揺れはある。

インターネット・プロトコル・スイートという技術(の一部)を用いているものの、あくまで社内など組織内にあるネットワーク、社内の部分に焦点を当てた場合はイントラネットと呼ぶ。複数のイントラネットを相互接続したものをエクストラネットとも呼ぶ。

インターネット技術には、例えば電子メールやウェブ(World Wide Web、ハイパーテキスト形式で文書・写真・映像・音声などを転送・表示する仕組み)[3]など、さまざまな技術が含まれている。

仕様、基幹ネットワーク

仕様公開者、関連団体

インターネットには、教育機関や企業などの組織、あるいは個人が運用する仕様の異なるネットワークが接続している。IETFが、通信技術の仕様を公開することで、多種多様なネットワーク間の通信方式の差異を緩和し、相互接続が可能な状態を維持している。併せて、複数の通信経路をまとめる基幹ネットワークが敷設されている。基幹ネットワークは光ファイバーや、電線、無線通信と、それらをまとめる電子機器により構成されている。

このように、インターネットは通信方式と電子機器の総称であるため、実社会でいう「責任主体」は存在しない。そのため、インターネットに供給する情報について、社会的、あるいは法的な義務を負い「責任主体」となるのは、インターネットに接続している教育機関や企業などの組織、あるいは個人である。

インターネット全体の「管理主体」と誤認されやすい団体として、ICANN、IETF、W3Cなどの非営利団体がある。これらの団体は、世界全体のIPv4/IPv6アドレスの維持(ICANN)、通信技術(通信プロトコルなど)の研究と発表(IETF)、情報の形式の研究と標準化(W3C)を行っており、インターネットを管理する団体ではない。

しかし、ICANN、IETF、W3Cのいずれも、運営費を私企業から得ていることから、完全には非営利・中立の団体とは言えない。また、ICANNは、かつて米商務省と強い関係を有しており、国際的にも中立とは言い難かった。この米商務省との関係は、契約期間の満了に伴い終了している[4]。

プロトコル

インターネット・プロトコル(IP)は、インターネット上の通信に用いられる基本プロトコル(ネットワーク層(レイヤー))であり、その上にトランスポート(転送)層、さらにその上にアプリケーション層のプロトコルを組み合わせて用いる。転送プロトコルにはTCPやUDPなどがあり、アプリケーション・プロトコルにはWWWで用いられる HTTP、ネットニュースに用いられる NNTP、チャット(IRC)、ファイル転送(FTP)、ストリーミングなどさまざまな利用方法に伴うプロトコルが存在する。これらのプロトコルの定義の多くは RFC として公開されている。

インターネット・プロトコルは狭義のインターネット(The Internet)だけに使われるプロトコルではない。例えばインターネット・プロトコルや周辺技術を、企業内などのローカル・エリア・ネットワーク(LAN)環境で応用したものはイントラネットと呼ばれる。また、イントラネットを相互接続したものはエクストラネットと呼ばれる。

IPアドレス、ドメイン名

IPにおいては、基本的に通信するコンピュータごとに(厳密には機器のインターフェイスごとに)唯一無二の「IPアドレス」と呼ばれる固有番号を割り当てられることが通信時の前提となっており[5]、IPを採用するインターネットにおいても、接続する各組織に対して固有のIPアドレスの領域(範囲)がそれぞれ割り当てられる。各組織はそれぞれに割り当てられたIPアドレス領域の中の固有の番号を、所有する各コンピュータに割り当てる。

IPアドレスは数字の羅列で人間には分かり難いというデメリットがあり、一般には英数字を使用した名前(ドメイン名)をIPアドレスに対応させて用いる[6]。例えば、「ja-two.iwiki.icu」というドメイン名は「198.35.26.96」というIPアドレスに対応する。インターネットに参加する各組織(研究機関、教育機関、企業、プロバイダ (ISP) 、協会・団体、政府機関その他)に対して、識別子として(広義の)ドメイン名が割り当てられており、各組織は所有する各コンピュータに対してホスト名を割り当てる。ホスト名とドメイン名をドット(.)でつないだものが各コンピュータの固有名(FQDN)となる。

接続先ホストにはIPアドレスを割り当てる必要がある。また、IPアドレスをDNSによって(狭義の)ドメイン名の資源として定義し供給することで、ドメイン名をIPアドレスを代替する記法として用いることもできる。

また、1980年代から使用されているIPアドレス(IPv4)が、2011年2月3日に枯渇した(IPアドレス枯渇問題)。これを想定してIPv6の開発が始まり2011年に実用化された。[7]しかし、日本では、各企業が通信機器を交換する費用を用意できなかったことや、IPv6を扱える技術者が少ないことが普及の妨げとなり、2012年以降においても外資系企業のバックボーンでの利用に留まっている。

2016年現在、日本でのIPv6の普及と利用は、日本のITに関する技術力の低さと研究開発に対する投資の少なさにより、欧米諸国に比較して大きく立ち後れている。[8]

アクセス

インターネットへのアクセス(接続)は、一般にはインターネット・プロトコル技術を搭載したインターネット端末を使用して、インターネットサービスプロバイダ経由で接続する。また独自ネットワークやイントラネットから、ゲートウェイなどを経由して接続できる場合もある。初期のインターネットでは、使用言語は英語、文字コードはASCII、文字はラテン文字で、接続デバイスは各種のコンピュータが大多数であった。

1990年以降のインターネットの世界的な普及により、現在では各種のコンピュータに加えて各種の携帯電話、ゲーム機、家電、産業機器などがインターネット端末機能を持つようになった。接続形態も従来の有線やダイヤルアップ接続に加えて各種の無線通信が一般化した。インターネット上で使用可能なサービスも、当初の電子メールやファイル転送などから、World Wide Web、インターネット電話、検索エンジン、ソーシャル・ネットワーキング・サービスなどに広がり、そのユーザインタフェースもグラフィカルユーザインタフェースやマルチメディア対応を含んだものも普及した。またコンピューティングの利用形態としてSaaSやクラウドコンピューティングなどの表現や概念が普及する基盤ともなった。これらと平行して、各種の国際化と地域化、多言語化、他のネットワークや技術との相互接続や相互運用性などが進んだ。

歴史

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

1960年、インターネットの前身ARPANETに直接影響を及ぼした概念であるJ・C・R・リックライダーのタイムシェアリングシステムが発表される[14]。

1969年10月29日、後のルータの原型となったIMPを用いてUCLAとスタンフォード研究所(SRI)間が接続され[15][16]、同年12月5日までにUCサンタバーバラ、ユタ大学が接続され4つのノードのインターネットが実現された。

1983年、ARPANETがプロトコルをそれまで利用していたNetwork Control ProgramからTCP/IPに切り替える[注 1]。

1984年9月、村井純がテープメディアの物理的な配送の代わりとして電話回線を用いた300bpsの速度の回線で慶應義塾大学と東京工業大学を接続した。同年10月に東京大学が接続され、日本のインターネットの始まりであるJUNETに拡大する。[17]これはインターネットの研究をするため、3大学での研究を重ねる意図もあった[18]。

1985年、アメリカの「全国科学財団」による学術研究用のネットワーク基盤NSFNetが作られ、インターネットのバックボーンの役割がARPANETからNSFNetへ移行する。

1988年、アメリカで商用インターネットが始まる。同年、日本でWIDEプロジェクト開始[19]。

1989年、商用ネットワークとNSFNetとの接続が開始される。

1990年、スイスの素粒子物理学研究所・CERNの研究員であったティム・バーナーズ=リーは、当時上司だったロバート・カイリューらの協力によりWorld Wide Webシステムのための最初のサーバとブラウザを完成させ、世界初のウェブページが公開された。

1992年、米国ではWindows 3.1 for Workgroupの発売もあり(日本語版は発売されていない)、一般にもインターネットが普及する。

1994年7月、アメリカのタイム誌で、「インターネットは核攻撃下でのコミュニケーションの生き残りを想定して開発された」[20]という記事が掲載される。以降、ARPANETは核戦争時のための軍事ネットであるという俗説が流布するようになる。一方、ARPANET立ち上げ時のIPTO責任者であったロバート・テイラーは、この記事に対して事実とは異なる旨、正式な抗議をタイム誌に対して行った。

1995年、NSFNetは民間へ移管された。

1999年にInternet of Things(IoT)という用語が提唱された。

1999年にはADSLによるインターネットへの接続サービスが開始される。

2001年にはFTTH、CATV、無線通信によるインターネットへの接続サービスが開始される。

2002年から2005年に掛けて、友人紹介型のソーシャル・ネットワーキング・サービスが提供され始める。

2004年にWeb 2.0の概念が提唱される。

2005年は2010年代に一般的な日常生活で使われるようになる様々なサービスが提供開始した時期である。Google マップのサービス提供開始、iTunes Music Storeの日本へのサービス提供開始、2005年末にはYouTubeがサービスを提供を開始した。特にWebサービスに関わる重要な出来事が集中している。この年に人類史上初めて巨大知の基盤が成立したと考えられる。

1998年末にはドリームキャストが、2004年末にはニンテンドーDSが、2005年末にXbox 360が、2006年末にはPlayStation 3とWiiがオンライン機能を標準搭載し発売された。2005年以降、オンライン対戦の一般化が進んだ。

2005年からネットレーベルの音楽業界への台頭が始まる。

2000年代後半にはYouTube、mixi、Facebook、Twitterなどが流行し、インターネットにおけるコミュニケーション活動が活発化した。

2000年から2010年に掛けて、インターネットに接続される計算機やセンサーが加速度的に増えるに従って、インターネットを介して膨大な実世界データが収集可能となり、そのようなデータを処理する専門の職業まで現れた。(データサイエンティスト)

2020年には新型コロナウイルスのパンデミック対策として世界的にテレワーク化が行われ、従来とは比較にならない程に高度なオンライン生活が始まりつつある。パンデミックの状況では自由に行えない外食やイベントや観光などのサービスがオンラインに集約され始めたが、今後はテレワークを前提とした全く新しいサービスが登場する可能性がある。

日本

1980年代、インターネット接続が非常に稀で、かなりの技術的な困難があった時代には、UUCPによる研究機関・大学や一部の企業などの間でのメール・ネットニュースの交換がしばしば行われていた。専用線が高価だったための苦肉の策であった。ただUNIXユーザの一部には、World Wide Web(WWW)がどういうものなのか、徐々に理解されるようになってはいた。

1980年代では、まだ技術系の学部がある一部の大学がインターネットにサーバを接続し、せいぜい数ページ~数十ページ程度のきわめて簡素なウェブページを「設置」し、メールアドレスを設定し、ほんの一部の限られた人々がそれを使ってメールのやりとりをしたり、ファイル転送をしたり、少数のインターネット利用者に公開していた、という程度であった。1980年代、まだWindows 95もこの世に登場しておらず、PCというのは基本的にネットワークに繋がず、単体で使うものであった。PCとPCをつなぐ場合でも、ほとんどは(インターネット・プロトコルではない、メーカー依存的な、あるいは特定のネットワーク専門企業への依存的な)通信プロトコルで社内のPCを繋いだ程度であった。

1980年代後半に入って、商用のインターネット利用が、一部でようやく始まった。1990年代の前半では、大学以外では、わずかな人数の個人で、電子メールの利用を試みたり、ウェブページを実験的に作成するために、テキストエディタでHTMLファイルをベタに打って作成し、数ページ~数十ページ程度の素朴で文字ばかりのページを作ったりする程度のことであった。

1990年代末期までは、個人向け回線接続サービスの大半は低速なダイヤルアップ接続で、従量制で、かなりの高額の課金がほとんどであった。実験的に接続した一般人がいても、試行錯誤しているだけでも課金の額が膨らんでしまうので、短時間で切り上げなければならないことがネックとなり、結果、利用の時間は限られ、利用の質もほとんど向上せず、参加者もなかなか増えなかった。

1990年代に入り、決定的なことが起きた。Apple社やMicrosoft社などのOSメーカーがパソコン向けOSをインターネット接続可能な仕様で販売するようになったのである。またメールクライアントやウェブブラウザもOSに組み込んで提供するようになった。これによって、一般のパソコン(PC)ユーザも、インターネットを意識するようになり、具体的な解決策がOSのデスクトップのアイコンで提示された形になり、その結果、かなりのスピードで普及が進むことになった。このころ、通信会社間の競争が激しくなり、競争によって電話回線への接続費用が安くなる傾向にあったことも、インターネット普及の後押しをした。インターネットプロバイダーが多数、設立されるようになり、宣伝合戦が行われるようになった。

2000年代に入ると、毎月定額のブロードバンド接続サービスが低価格で提供されるようになり、爆発的に普及しはじめた。[注 2]

2017年の内閣府の0歳から満9歳までの子供の保護者を対象とした青少年のインターネット利用環境実態調査によると。全体の39.2%の子どもがインターネットを利用していて、0歳児で3.1%、2歳児で28.2%、5歳児で36.8%、9歳児で65.8%、と利用する割合が増えており、平日1日当たりの利用時間は平均で1時間余りとなった。[21][22] 総務省が発表した2017年の通信利用動向調査によると、個人がインターネットを利用する機器はスマートフォンが54.2%と、初めてパソコン(48.7%)を上回った。日本でもスマホがネット利用の主役となっていることがわかった。[23]

社会的影響

WWWが発明された1990年から2010年までの20年間に、インターネットは学術ネットワークから日常生活のインフラへと変革を遂げた。それに伴い情報の流通量の激増と取得コストの大幅な低下が起き、世界の在り方そのものが大きな変革を遂げ、ユビキタス社会となった。この変革はIT革命やデジタルトランスフォーメーション(DX)などと呼ばれてきた。

グローバリゼーションの加速

1990年代からグローバリゼーションの急加速は、インターネットや情報技術の進歩による部分が非常に大きい[24]。

たとえば文化的グローバリゼーションに関しては、2007年より動画共有サービス[注 3]、2010年よりSoundCloudなどの音声ファイル共有サービスを用いて、国境を越えて音楽を発信したり発見したりすることが活発化した。一般のリスナーでも音楽関係者でも、国境や文化圏を越えて異ジャンルの音楽に触れることができるようになり、隔たっていた様々な音楽の融合も加速した。政治的グローバリゼーションでは、国境の向こう側の政治的状況もよく伝わり、容易に連絡も取り合えるので、自国の状況も他国と比較しつつ把握できるようになり、グローバル規模での民主化も促進された[25]。2010年から2012年にかけてのアラブの春において、インターネットによって連絡を取り議論を深めていった市民が独裁政治を倒したのは、ひとつの例である[26]。なおこの政治的グローバリゼーションは民主化の方向にばかり進んだわけではなく、例えばイスラーム圏のイスラーム教徒同士も国境を越えて容易に交流できるようになり、それを利用してISIL(イスラム国)などの原理主義軍事勢力がグローバル規模で戦闘員の募集を行うなどの弊害も起こった。

従来型メディアの位置づけの低下

インターネットの普及は従来の産業にも変化をもたらした。ネット普及により大きな影響を受けた産業の一つとして、マスメディアが挙げられる。新聞やテレビといった従来型のマスメディアはネット利用の急増に伴って、相対的位置付けの低下が徐々に進行している。日本を例にとれば、1995年から2010年にかけてインターネットの利用が激増する[27]一方で、テレビ視聴時間は微減[28]、新聞[29]・ラジオ[30]・雑誌[31]は減少傾向にある。アメリカやヨーロッパにおいては特に従来の紙による新聞の販売が漸減しており、2009年ごろから新聞社の規模縮小や廃刊が続いている[32]。オンライン中心の社会となった結果、従来のマスメディアもオンラインメディアへと変化しつつある。

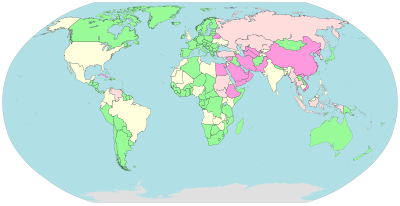

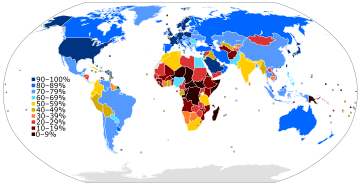

情報格差

世界的に常時接続環境が提供されているのは都市部が中心で、先進国でも山間部や離島などでは不十分なものだった。さらに発展途上国に至っては通信も電力も存在していない地域があり、情報格差が問題になっていた[33]。その都市部や先進国でも当初、パソコンが高価だったことや操作体系が複雑だったことから、未来学者のアルビン・トフラーは、パソコンスキルの有無や経済力で情報格差が生じると予想していた。だが後に「誤算があった」として、パソコンの低価格化などにより誰にでも広く普及すると修正した。また操作方法もインターネットに対応したフィーチャーフォン(3G携帯)、スマートフォン、タブレット端末、あるいはスマートテレビなどの登場で、かつてのパソコンと比べ格段に容易になった。これによりインターネットについての高度な知識やスキルは不要となり、操作スキルの有無による格差もなくなっていった。発展途上国では、インターネットカフェがインターネットの普及を支えていたが、2013年までに格安パソコンや格安スマートフォンが普及した。2010年代後半では、たとえばアフリカのケニアでもスマホが安価に街の個人商店規模の中古業者などによって販売されるようになっていて、街から離れて草原で狩猟で生活しているようなケニア人ですら、数人にひとりがスマホを手に入れ、インターネット接続しそこで得た情報を仲間と共有するような時代になった。

ただ、世界的に見て利用者の割合が圧倒的に増えた結果、その割合が増えれば増えるほど、逆に、いまだに存在する高齢者の一部などのインターネット未利用者にとっての情報格差は、より一層深刻な状態になっている。インターネットへのより平等なアクセスを持つ国は、より高いスキル能力を持つ国でもある。ドメイン全体での国のスキルの習熟度とインターネットを使用している人口の割合の間には、有意な正の相関関係(65%)がある[34]。

テレワークの普及

1990年代後半からは自宅でPCとインターネットを使って仕事を行うSOHOが、2010年代からは場所を選ばないノマドワークが流行したが、あくまでも特殊な働き方の1つに過ぎなかった。しかし、2020年の新型コロナウイルスのパンデミック以降は直接の対面を避けて働く人が大幅に増え、場所を問わない働き方全てがテレワークとして集約され普及した。今後は全ての分野で急速に遠隔化が進むと予想されている。

脚注

注釈

出典

- ^ 「メディアリテラシ」(Computer Science Library 15)p68 植田祐子・増永良文著 サイエンス社 2013年8月10日初版発行

- ^ “多くの英字メディアが採用するAPスタイルガイド、固有名詞扱いだった「Internet」を一般名詞扱いの「internet」へ” (2016年4月7日). 2017年1月15日閲覧。

- ^ [1]

- ^ 岩崎宰守 (2016年10月3日). “米国政府がルートDNSや、IPアドレス管理などの“IANA機能”監督権限を手放す -INTERNET Watch”. インプレス. 2016年10月18日閲覧。

- ^ 「インターネット」p59-60 村井純 岩波書店 1995年11月30日第1刷発行

- ^ 「メディアリテラシ」(Computer Science Library 15)p80 植田祐子・増永良文著 サイエンス社 2013年8月10日初版発行

- ^ World IPv6 Launch

- ^ State of the Internet IPv6 Adoption Visualization - Akamai

- ^ "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012", International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013

- ^ “Freedom on the Net 2018”. Freedom House (November 2018). 1 November 2018閲覧。

- ^ OpenNet Initiative "Summarized global Internet filtering data spreadsheet" Archived 10 January 2012 at the Wayback Machine., 8 November 2011 and "Country Profiles" Archived 26 August 2011 at the Wayback Machine., the OpenNet Initiative is a collaborative partnership of the Citizen Lab at the Munk School of Global Affairs, University of Toronto; the Berkman Center for Internet & Society at Harvard University; and the SecDev Group, Ottawa

- ^ "Internet Enemies", Enemies of the Internet 2014: Entities at the heart of censorship and surveillance, Reporters Without Borders (Paris), 11 March 2014. Retrieved 24 June 2014.

- ^ Internet Enemies, Reporters Without Borders (Paris), 12 March 2012

- ^ Man-Computer Symbiosis 「人間とコンピュータの共生」 1960年3月

- ^ インターネットが40周年 最初に送られたメッセージは「LO」 - ITmedia News

- ^ 40th Anniversary of the Internet / UCLA Spotlight

- ^ インターネット 歴史の一幕:JUNETの誕生 - JPNIC ニュースレターNo.29

- ^ 『インターネットの秘密』24ページ。

- ^ 「インターネット」p155-156 村井純 岩波書店 1995年11月30日第1刷発行

- ^ "BATTLE FOR THE SOUL OF THE INTERNET". TIME, 1994年7月25日。

- ^ 低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査 - 内閣府

- ^ 0~9歳児の約40%がネット利用 内閣府調査 | NHKニュース[リンク切れ]

- ^ ネット利用、スマホがPCを逆転 総務省調査

- ^ 「グローバリゼーションと開発の主要課題」p34 大坪滋(「グローバリゼーションと開発」所収)大坪滋編 勁草書房 2009年2月25日第1刷第1版発行

- ^ 「Next教科書シリーズ 政治学」p158-159 山田光矢編 弘文堂 2011年3月15日初版1刷

- ^ 「中東・北アフリカの体制崩壊と民主化 MENA市民革命のゆくえ」p242-243 福富満久 岩波書店 2011年10月18日第1刷発行

- ^ 「メディアと日本人」p70-71 橋元良明 岩波新書 2011年3月18日第1刷

- ^ 「メディアと日本人」p54 橋元良明 岩波新書 2011年3月18日第1刷

- ^ 「メディアと日本人」p64 橋元良明 岩波新書 2011年3月18日第1刷

- ^ 「メディアと日本人」p79 橋元良明 岩波新書 2011年3月18日第1刷

- ^ 「メディアと日本人」p87 橋元良明 岩波新書 2011年3月18日第1刷

- ^ 「メディアとジャーナリズムの理論 基礎理論から実践的なジャーナリズム論へ」p210 仲川秀樹・塚越孝著 同友館 2011年8月22日

- ^ 「メディア学の現在 新版」p128 山口功二・渡辺武達・岡満男編 世界思想社 2001年4月20日第1刷

- ^ “Announcing the Coursera 2020 Global Skills Index” (英語). Coursera Blog (2020年7月16日). 2020年11月11日閲覧。

関連項目

外部リンク

- インターネットとは(JPNIC)