「レイヨナン式」の版間の差分

情報 |

m <pre>タグの違反の解消 |

||

| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

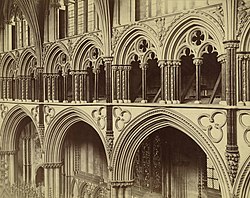

[[ファイル:Sainte-Chapelle_detail_003.jpg|サムネイル|330x330ピクセル|[[サント・シャペル]]([[1238年]]–[[1248年]])の窓。]] |

|||

[[13世紀]]の[[ゴシック建築]]における大聖堂の過熱化した巨大化競争において、[[フランス]]ではその反動から比較的小規模な建物に技巧を凝らし、[[トレーサリー]]の骨組みを極度に細くし、入念で華麗な装飾を施す傾向が顕著になり、そのための補強剤として鉄材を頻繁に使用するようになった。このような状況下における建築的傾向を「'''レイヨナン式'''」と呼んでいる。 |

|||

'''レイヨナン式'''('''レヨナン式'''、{{Lang-fr-short|Rayonnant}}、{{IPA-fr|ʁɛjɔnɑ̃}})は、[[13世紀]]中期から[[14世紀]]中期の[[フランス]]における、[[ゴシック建築]]の様式のひとつである<ref name="EBRS">{{Britannica|492572|Rayonnant Style}}</ref><ref name="EBGA">{{Britannica|239728|Gothic art}}</ref>。レイヨナン({{linktext|Rayonnant}})の名称は、[[アンリ・フォション]]をはじめとする、窓のトレーサリーの形態からゴシック建築を分類しようとした19世紀フランスの美術史家によって名付けられたものであり、この様式の[[バラ窓]]の装飾が[[輻]]のように放射状に広がっていることに由来する。[[イングランド]]においては、装飾様式({{Lang-en-short|Decorated style}})と呼称されることもある<ref name="EBRS" /><ref name="EBGA" />。 |

|||

この様式は、建築の大規模性を追求する{{仮リンク|盛期ゴシック|en|High Gothic|label=}}から離れ、空間のまとまり、装飾の洗練性を重視したほか、窓の面積を増やすことで空間に光を取り込もうとしたことを特徴とする<ref name="Lgothique">{{Cite web |url=https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/gothique/55987 |title=Gothique |work=Encyclopédie Larousse |edition=online |language=fr |access-date=2020-09-06}}</ref>。また、この様式の目立つ特色として、巨大なバラ窓、上層部クリアストーリーの窓の増加、[[翼廊]]の重要性の削減、身廊と側廊の連絡を充実させるための地上階の開口部の大型化がある<ref name="Lgothique" />。内部装飾は増加し、装飾モチーフは巨大なスケールと空間的な合理性を用いた、ファサードや控え壁といった外部に広がり、平面とは異なるスケールでの装飾モチーフの繰り返しに対する、より大きな関心に向かった。{{仮リンク|トレーサリー|en|tracery}}はステンドグラス窓から石造部、そして破風などの建築的な特徴へと徐々に広がっていった<ref name="EBRS" /><ref name="EBGA" />。 |

|||

== レイヨナン式の建築物 == |

|||

* [[サント・シャペル|サント・シャペル礼拝堂]]([[パリ]]、1245-1248) |

|||

フランスにおいては[[ノートルダム大聖堂 (アミアン)|アミアン大聖堂]]([[1220年]]–[[1270年]])が初期の代表例である。もっとも著名で完成された例は、ノートルダム大聖堂の一部再建([[1250年代]])であり、巨大なバラ窓が増築されている<ref name="EBRS" /><ref name="EBGA" />。後期レイヨナン式のもっとも優れた例は、パリの宮廷礼拝堂である[[サント・シャペル]]で、上部の層はステンドグラスによる大きな籠のようになっている<ref name="EBRS" /><ref name="EBGA" />。 |

|||

* [[アルビ大聖堂]](パリ、1282-1385) |

|||

* [[ボーヴェ大聖堂]](13世紀初め) |

|||

この様式はフランスからイングランドにもすぐ広まり、トレーサリーの装飾は{{仮リンク|コロネット (建築)|en|colonette|label=コロネット}}やリブヴォールトなど、より伝統的なイギリスの装飾に取り入れられることもあった<ref name="EBRS" /><ref name="EBGA" />。イングランドにおけるレイヨナン式の特筆すべき例としては、[[リンカン大聖堂]]や[[エクセター大聖堂]]の天使のクワイヤ([[1280年]]以前建造)が挙げられる。また、{{仮リンク|ウェルズ大聖堂|en|Wells Cathedral|label=}}の印象的な{{仮リンク|レトロクワイア|en|Retroquire|label=}}、{{仮リンク|ブリストル大聖堂|en|Bristol Cathedral|label=}}の聖アウグスティヌスのクワイヤ、[[ウェストミンスター寺院]]もその他の重要な例である。 |

|||

* [[サン・ドニ大聖堂]] |

|||

14世紀中期以降、レイヨナン式は次第に華麗で装飾性の高い{{仮リンク|フランボワイヤン式|en|Flamboyant}} に取って代わられることになる。 |

|||

== フランスにおけるレイヨナン式 == |

|||

レイヨナン式の起源は、[[1226年]]から[[1970年代の日本|1270年]]まで在位した[[ルイ9世 (フランス王)|ルイ9世]]の時代にさかのぼることができる。当時のフランスはヨーロッパでもっとも裕福で力のある国家であった。ルイ9世は敬神の念があつく、[[カトリック教会]]およびカトリック芸術の有力な支援者だった。神学教育機関として、ソルボンヌこと[[パリ大学]]が設立されたのも彼の治世下である。主要なレイヨナン式の聖堂は彼の支援を受けており、彼が所蔵する膨大な[[聖遺物]]を保管するためつくられた、宮廷礼拝堂である[[サント・シャペル]]は、レイヨナン式ゴシック建築の傑作のひとつとみなされている<ref name="LIX">{{Cite web |url=https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_IX/130421 |title=Louis IX |work=Encyclopédie Larousse |edition=online |language=fr |access-date=2020-09-06}}</ref>。ルイ9世は、イングランドのゴシック建築にも重要な影響をのこしている。彼の義理の兄弟である、イングランド王[[ヘンリー3世 (イングランド王)|ヘンリー3世]]はパリを訪問し、[[1240年代|1245年]]にウェストミンスター寺院を新しい様式で修築している。また、彼はサント・シャペルの献堂に参列し、[[1258年]]に[[セント・ポール大聖堂]]の東端をこれに似せて改築している<ref name="EBRS" />。 |

|||

=== アミアン大聖堂 === |

|||

最初にレイヨナン式で建造された大聖堂は、[[ノートルダム大聖堂 (アミアン)|アミアン大聖堂]](1220年–1270年)である。建造の指揮をとったのはアミアン司教の{{仮リンク|フイヨワのエヴラール|en|Evrard de Fouilloy}}であり、奥行155m、幅7m、面積7700m<sup>2</sup>、[[ヴォールト]]の高さ42.5mの、フランス最大の大聖堂としてつくられた。[[身廊]]は[[1240年]]に、[[クワイヤ]]は[[1241年]]から[[1267年]]の間に完成した。建造者は{{仮リンク|ルザンシュのロベール|en|Robert of Luzarches}}と{{仮リンク|コルモンのトマ|en|Thomas de Cormont}}であり、彼らの名前と図像は床面に描かれた迷路に描かれる{{Sfn|Mignon|2015|p=28-29}}。 |

|||

アミアン大聖堂の、レイヨナン式教会としてのもっとも印象的な特徴は、大アーケードの18mという途方もない高さである。これは、上層のトリフォリウムとクリアストーリーの合計の高さに匹敵する。高窓もレイヨナン式の新しい配置のしかたがなされている。身廊には4枚1組の{{仮リンク|ランセット窓|en|Lancet window}}の上にバラ窓3枚、トランセプトにはランセット窓8枚を設けることにより、おびただしい光を取り込んでいる{{Sfn|Mignon|2015|p=28-29}}。1992年に実施された[[ティンパヌム]]の詳細な研究では塗料の痕跡が発見され、全体が鮮やかな色で彩色されていたことがわかった。現在は、特別な日にはライティングによって往時の姿が再現される。<gallery widths="200" heights="150"> |

|||

ファイル:Amiens Cathedral North Stainedglass Wikimedia Commons.jpg|トランセプトと北側ステンドグラス |

|||

ファイル:Amiens cathédrale16.JPG|北側トランセプトのバラ窓 |

|||

ファイル:Amiens iluminacion fachada catedral.JPG|色付きライトで照らされ、ティンパヌムの往時の姿が再現される様子 |

|||

</gallery> |

|||

=== サン=ドニ大聖堂とパリのノートルダム大聖堂 === |

|||

アミアン大聖堂が着工されてからまもなく、ゴシック様式の嚆矢として知られるパリの[[サン=ドニ大聖堂]]もレイヨナン式に修築された。[[1231年]]に身廊とトランセプトの修築がはじまり、内部空間がひろく解放された(ただし、[[シュジェール]]によって建設された当初のゴシック様式の特徴のいくつかは見違えるほど変化している)。壁面には大きな窓が設けられ、主なアーケードからヴォールトの頂点に至るまで、上層部が開放された。暗かった[[アプス]]は光で満たされた<ref name="EBRS" />。 |

|||

パリの[[ノートルダム大聖堂 (パリ)|ノートルダム大聖堂]]も、新しい様式にあわせて大修築された。[[1220年]]から[[1230年]]にかけて、古い[[控え壁]]が[[フライング・バットレス]]に取り替えられ、上層部の壁を支えた。ひとつの高さが6mの窓37枚が新しく設けられ、それぞれにバラ窓をのせた二重アーチ窓が付随した(現在は身廊に12枚、クワイヤに13枚の計25枚が残る){{Sfn|Trintignac|Coloni|1984|p=34-41}}。 |

|||

ノートルダム大聖堂の最初のバラ窓は、1220年代に西側ファサードに設けられた。中世において、[[バラ]]はこの聖堂の献堂先である[[聖母マリア|処女マリア]]の象徴であった{{Sfn|Trintignac|Coloni|1984|p=34-41}}。西側の窓は小さく、太い石の輻がついていた。トランセプトに設けられた比較的大きな窓は[[1250年]](北側)と[[1260年]](南側)に設けられた。これらの窓はより凝った装飾が施されており、ガラスを隔てる中枠も細かった。北側の窓は[[旧約聖書]]の物語、南側の窓はキリストの教えと新約聖書に特化している{{Sfn|Trintignac|Coloni|1984|p=34-41}}。<gallery widths="200" heights="200"> |

|||

ファイル:Saint-Denis (93), basilique Saint-Denis, abside 3.jpg|サン=ドニ大聖堂(1230年代)のレイヨナント式の窓 |

|||

ファイル:Basilica-of-Saint-Denis-Rayonnant-Rose-Window.jpg|サン=ドニ大聖堂のレイヨナン式のバラ窓 |

|||

ファイル:Rose du transept Sud Notre-Dame de Paris 170208 04.jpg|ノートルダム大聖堂(1260年)の南側トランセプトのバラ窓 |

|||

ファイル:Paris Cathédrale Notre-Dame Innen Galerie 4.jpg|ノートルダム大聖堂トランセプトのバラ窓と高窓 |

|||

</gallery> |

|||

=== ル・マン大聖堂とトゥール大聖堂 === |

|||

レイヨナン式は[[イル=ド=フランス地域圏|イル・ド・フランス]]から他地域である[[ノルマンディー]]まですぐに広まり、進行中であった多くの建設計画に影響を及ぼした。ノルマンディーの{{仮リンク|ル・マン大聖堂|en|Le Mans Cathedral}}では、司教である{{仮リンク|ルダンのジョフロワ|fr|Geoffroy de Loudon}}が計画を修正し、レイヨナン式教会のように、二重飛び梁とランセット窓に分割した高窓を追加した。{{仮リンク|トゥール大聖堂|en|Tours Cathedral}}はルイ9世の支援のもとで、より野心的な計画を立てた。その最も顕著なレイヨナン的特徴は、トリフォリウムの窓とクリアストーリーの窓を融合させ、サント・シャペルのようなステンドグラスの帳を作り出したことである{{Sfn|Mignon|2015|p=32}}。<gallery widths="300" heights="200"> |

|||

ファイル:17 Tours (54) (13196674174).jpg|トゥール大聖堂([[1236年]]–[[1279年]])におけるトリフォリウムとクリアストーリーの窓の融合 |

|||

ファイル:CathédraleLeMansVitrauxChoeurGothique1.JPG|ル・マン大聖堂(13世紀中期)のトリフォリウムとクリアストーリー |

|||

</gallery> |

|||

=== サント・シャペル === |

|||

[[サント・シャペル]]は、1248年にルイ9世が建造した、彼が[[十字軍]]で持ち帰ったキリストの[[受難]]に関する[[聖遺物]]を保管するための礼拝堂であり、レイヨナン式の頂点であると考えられている。この礼拝堂は[[アーヘン大聖堂]]、[[ノートルダム大聖堂 (フルヴィエール)|リヨン大聖堂]]、パリ郊外の{{仮リンク|サント・シャペル・ド・ヴァンセンヌ|en|Sainte-Chapelle de Vincennes|label=}}といった、ヨーロッパ各地にある同様の建築のモデルとなった。極彩色のステンドグラスと鮮やかに彩られた壁を有し、ガラスで覆われていない部分は彫刻や彩色を施したトレーサリーで密に覆われている<ref name="EBRS" /><ref name="EBGA" />。<gallery widths="180" heights="250"> |

|||

ファイル:Sainte Chapelle - Upper level 1.jpg|上層部 |

|||

ファイル:Sainte Chapelle - Detail Sculpture Mur Nord.jpg|彫刻のディティール |

|||

</gallery> |

|||

== フランス国外のレイヨナン式 == |

|||

=== イングランド === |

|||

[[イングランド]]においては、13世紀中期よりレイヨナン式の建築がつくられはじめた。後世の学者は、イングランドで発展したレイヨナン式のことを{{仮リンク|装飾時代|en|Decorated Period}}と呼称する。イギリスの歴史家は、装飾時代を建築デザインの主要なモチーフに基づき2つに区分することがある。ひとつは優美な曲線をもちいる曲線様式({{Lang-en-short|Curvilinear style}}、[[1290年]]または[[1315年]]–[[1350年]]または[[1360年]])で、もうひとつは直線や立方体、円をモチーフにした幾何学的な装飾を特徴とする幾何学様式({{Lang-en-short|Geometric style}}、[[1245年]]または[[1250年]]–[[1315年]]または[[1360年]])である<ref name=":0">Smith, A. Freeman, ''English Church Architecture of the Middle Ages'' (1922), pp. 45–47</ref>。 |

|||

イングランド王[[ヘンリー3世 (イングランド王)|ヘンリー3世]]はルイ9世の義理の兄弟であり、[[1248年]]にはパリでサント・シャペル大聖堂の献堂に参加している。[[1245年]]、ヘンリー3世は[[ウェストミンスター大聖堂]]の部分的な改修に着手していたが、パリ訪問後、彼はレイヨナン式の要素を加えはじめる。また、サント・シャペルをモデルに、[[セント・ポール大聖堂]]東端の再建を命じた。ウェストミンスター大聖堂の装飾様式は、フランスのレイヨナン式と異なり、石彫による重厚な装飾が施されていた<ref name=":0" />。 |

|||

この様式はすぐさま、イングランド全国の教会および聖堂建築に用いられるようになった。[[リンカン大聖堂]]には、いくつかのレイヨナン的特徴の追加がみられる。{{仮リンク|参事会会議場|en|chapter house}}のヴォールト天井([[1220年代|1220年]])、「首席司祭の目」のバラ窓(Dean's Eye rose window、[[1237年]])、ガラリヤのポーチと天使のクワイヤ(Galilee Porch and Angel Choir、[[1256年]]–[[1280年]])がそうである<ref>{{Cite web |url=https://lincolncathedral.com/history-conservation/timeline/ |title=Timeline - Lincoln Cathedral |access-date=4 October 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181004185757/https://lincolncathedral.com/history-conservation/timeline/ |archive-date=4 October 2018 |url-status=live}}</ref>。その他の特筆すべきレイヨナン式の事例として、[[エクセター大聖堂]]([[1280年]]以前)、{{仮リンク|ブリストル大聖堂|en|Bristol Cathedral}}の聖アウグスティヌスのクワイヤ(Choir of Saint Augustine)、{{仮リンク|ウェルズ大聖堂|en|Wells Cathedral}}の特異なレトロクワイヤがある。これらの建築では、フランス風のトレーサリーや装飾が、コロネットや装飾的なリブヴォールトといった、イギリス的な装飾と混用されることがある<ref name="EBRS" /><ref name="EBGA" />。 |

|||

[[14世紀]]には、[[グリザイユ]]の技法がイングランドの聖堂にひろく用いられるようになり、一例として[[ヨーク・ミンスター]]([[1300年]]–[[1338年]])の身廊窓などがある。これは、大きな窓ガラスに、より多くの光を取り入れるため、多くの場合灰色もしくは白色の単彩色を施すもので、しばしばステンドグラスの小さなパネルで囲まれた<ref>{{Britannica|562530|stained glass}}</ref>。<gallery widths="250" heights="200"> |

|||

ファイル:Bristol Cathedral Nave looking east, Bristol, UK - Diliff.jpg|ブリストル大聖堂(1298年–1382年)の{{仮リンク|リアーン|en|Lierne|label=}} ヴォールト |

|||

ファイル:Angel Choir Details.jpg|リンカン大聖堂(1256年–1280年)の「天使のクワイヤ」 |

|||

ファイル:Wells cathedral interior 101.jpg|レトロクワイヤから見るウェルズ大聖堂(1329年–1345年)の{{仮リンク|聖母礼拝堂|en|Lady Chapel}} |

|||

ファイル:Exeter cathedral 002.jpg|エクセター大聖堂(1258年以後)のはざま飾り |

|||

ファイル:York Minster - panoramio - PJMarriott (1).jpg|ヨーク・ミンスター(1338年–1339年)の西側大窓 |

|||

ファイル:York Minster Window n25 detail (41144075380).jpg|ヨーク・ミンスター身廊窓のグリザイユ |

|||

</gallery> |

|||

=== 中央ヨーロッパ === |

|||

レイヨナン式は徐々にパリから東に広まっていき、地域の様式に順応していった。[[神聖ローマ帝国]]の[[ストラスブール大聖堂]]身廊は、初期の特筆すべき例である<ref name="Lgothique" />。[[1277年]]に着工されたこの大聖堂は、それ以前に建てられたロマネスク様式の教会の基礎の上に建てられ、束ね柱で区切られたアーケードというレイヨナン式の一般的な配置からいくつか逸脱したものであった。ランセット窓とバラ窓の並ぶ廊下、狭いトリフォリウムの上に並ぶたくさんの窓、4枚のランセット窓の上に方眼窓が付いた印象的な高窓という3層からなる立面は、教会の内部を光に満ちあふれさせる。この大聖堂の珍しい側面のひとつは彩色であり、濃淡の異なる赤灰色の石が装飾の一部となっている。また、西側のバラ窓は、「ふいご」(soufflet)と呼ばれる16枚の細長いハート型に分かれた、非常に洗練されたものである{{Sfn|Mignon|2015|p=40}}。 |

|||

もうひとつの重要な例は[[ケルン大聖堂]]である。[[1248年]]に建設がはじまり、[[1322年]]に東側袖廊が献堂されたものの、[[14世紀]]に工事が中断され、[[19世紀]]に再開され、[[1880年]]に完成した。<gallery widths="200" heights="250"> |

|||

ファイル:Strasbourg Cathedral Exterior - Diliff.jpg|ストラスブール大聖堂(1277年着工)の西側ファサード |

|||

ファイル:Strasbourg Cathedral nave looking east- Diliff.jpg|ストラスブール大聖堂の身廊。西側を望む |

|||

ファイル:Koelner Dom Innenraum.jpg|ケルン大聖堂(1248年着工)の身廊 |

|||

ファイル:Koelner-dom-spire.jpg|ケルン大聖堂の尖塔 |

|||

</gallery> |

|||

=== 南ヨーロッパ === |

|||

レイヨナン式の建築はイタリアではかなり珍しく、往々にしてフランスなどヨーロッパの各地で活動していた修道院の建築としてみられる。重要な一例として{{仮リンク|オルヴィエート大聖堂|en|Orvieto Cathedral}}([[1310年]]着工)がある。この聖堂はファサードと堂内の手の込んだ平面装飾で有名である。[[シエナ大聖堂]]のファサードもレイヨナン式で作られたが、後年修築された。多色大理石による極めて高度な内部装飾と、ファサードを覆う精緻な彫刻で知られる。[[フィレンツェ大聖堂]]鐘楼のファサードは、大理石に精巧な彫刻が施され、レイヨナン式のトレーサリーにも類似する。 |

|||

レイヨナン式建築はスペインにも現れる。特にフランスのデザインの影響を受けた[[レオン大聖堂 (スペイン)|レオン大聖堂]]([[1255年]]着工)の身廊とトランセプトにみられるよう、スペインの大聖堂は巨大なアーケードを持つ傾向があるが、スペインの大聖堂はそれぞれ非常に個性的で分類しにくい様式を持っていた。スペインにおけるほかの例としては{{仮リンク|ジローナ大聖堂|en|Gerona Cathedral}}、[[サンタ・エウラリア大聖堂|バルセロナ大聖堂]]がある。[[ブルゴス大聖堂]]は、フランボワイヤン式ゴシックの隆盛期にほとんどが修築された<ref name="EBRS" />。<gallery widths="250" heights="200"> |

|||

ファイル:Facciata del Duomo di Orvieto.JPG|オルヴィエート大聖堂(1310年着工) |

|||

ファイル:Siena Cathedral 2.jpg|シエナ大聖堂(1215年–1264年)上部ファサード |

|||

ファイル:Altar, Duomo, Siena, Italy.jpg|シエナ大聖堂の多色大理石による内部装飾 |

|||

ファイル:Nave central Catedra de León.jpg|レオン大聖堂(1255年着工)身廊 |

|||

ファイル:Catedral de Girona - Nau central.JPG|ジローナ大聖堂(1292年着工)の広い身廊 |

|||

ファイル:Spain-165798 960 720.jpg|レオン大聖堂ファサード |

|||

</gallery> |

|||

== 特徴 == |

|||

レイヨナン式のきわだった特徴は、室内に取り込まれる光の多さである。これはとりわけ窓の数と面積の増量、アーケードの拡張と、色ガラスからグリザイユへの転換によるものである。また、破風と尖塔、トレーサリーの利用も見られる。この時代にはバンド窓(Band window)とよばれる、グリザイユで装飾したガラス窓の上下を色彩豊かなステンドグラスではさむ手法が発達し、より多くの光を取り込むことができるようになった。さらに、建築の外装と内装の両方において、装飾が相当に増加した。これは、バラ窓の手の込んだ装飾や、ファサードやバットレスのような要素を覆うため外装に施された、レースのようなトレーサリーを通して現れる。 |

|||

=== ファサード === |

|||

レイヨナン式の時代には{{仮リンク|トロワの聖ウルバン大聖堂|en|Basilique Saint-Urbain de Troyes}}([[1262年]]–[[1389年]])にみられるよう、西側のファサードや門は、先端部にしばしば円形の小窓があしらわれる尖った破風、彫刻を施した尖塔や{{仮リンク|フルーロン (建築)|en|Fleuron (architecture)|label=フルーロン}}などで惜しげなく装飾された。尖塔は装飾としての役割だけでなく、控え壁に重量を加えて壁を支えるという構造的な役割も持っていた。<gallery widths="200" heights="200"> |

|||

ファイル:Cathedral of Amiens front.jpg|アミアン大聖堂。豊富な彫刻と放射状(レイヨナン)のバラ窓で装飾される |

|||

ファイル:Saint-Urbain de Troyes, West Facade Semi-HDR 20140509 5.jpg|トロイの聖ウルバン大聖堂 |

|||

ファイル:Frontispice cathédrale Strasbourg.JPG|ストラスブール大聖堂の西側ファサード接写 |

|||

</gallery> |

|||

=== 立面 === |

|||

初期ゴシックの聖堂においては、身廊の壁は地上階のアーケード、身廊を支えるアーケードである{{仮リンク|トリビューン (建築)|en|Tribune (architecture)|label=トリビューン}}、狭いアーケードを備えた、壁をさらに補強する通路である{{仮リンク|トリフォリウム|en|Triforium}}、ヴォールト天井の直下にあり、多くの場合小窓を備える[[クリアストーリー]]の4層にほとんど等分されていた。しかし、レイヨナン式の時代には、この構造は劇的に変化する。より効率的なフライング・バットレスと四分割リブ・ヴォールトのおかげで、壁はより高く、より薄くなり、窓のための空間も広がった。アーケードも高くなり、開口部が大きくなった。トリビューンは、構造上の意味がなくなったために完全に消失した。トリフォリウムもほとんど消失するか、あるいは窓でみたされた。もっとも印象的なのは、長い控え壁で支えられた、最上層であるクリアストーリーの変化である。上層部の壁はますます大きくなった窓により、ほとんど壁がなくなるほどに埋めつくされた{{Sfn|Renault|Lazé|2006|p=36}}。 |

|||

フランスでレイヨナン式の一部として生み出された最後の建築学的革新が、ガラス張りのトリフォリウムである。伝統的に、初期および盛期ゴシック様式における大聖堂のトリフォリウムは、狭い通路を備えた、アーケード上部とクリアストーリーを隔てる光を通さない水平帯だった。この層は室内に光が入るのを妨げるが、側廊や礼拝堂の傾斜した{{仮リンク|差し掛け屋根|en|lean-to roof}}に対応するため必要だった。1230年代のサン=ドニ大聖堂身廊にみられるように、レイヨナン式ではこの問題を側廊の屋根を二重にし、その中に雨水を排水するための樋を通すことで解決した。これにより、トリフォリウムの通路の外壁をガラス張りに、内壁は細い線からなるトレーサリーにすることが可能になった。建築家はトリフォリウムとクリアストーリーの連関を、クリアストーリーの窓の上部からトリフォリウムの盲トレーサリー(後述)、アーケード上部の{{仮リンク|じゃばら層|en|belt course}}までを連続して成型し、後者の窓の中央[[方立]]を延長することで強調した。<gallery widths="200" heights="250"> |

|||

ファイル:Lincoln Nave from West wall.jpg|リンカン大聖堂の立面。西側を臨む |

|||

ファイル:Koelner dom nordseite des chors.jpg|ケルン大聖堂の立面。アーケードの上部はガラスで覆いつくされている |

|||

</gallery> |

|||

=== 窓 === |

|||

採光、すなわち窓はレイヨナン式の中心的な特徴である。レイヨナン式の窓は大きく、大量に、そして従来の様式よりも華やかに作られた。これらの窓は透明、あるいはグリザイユで装飾され、室内を光に溢れさせた。初期ゴシック様式の大聖堂は、小さな窓しか設けず、ガラスはシャルトルブルー({{仮リンク|シャルトル大聖堂のステンドグラス|fr|Vitraux de Chartres}}も参照)などで鮮やかに着色されていたが、レイヨナン式では色とりどりの光で明るく照らされた空間に入れ替わった<ref name="Lgothique" />。 |

|||

トリフォリウムといった、壁の中層部にも窓が設けられた。クリアストーリーのような上層部にはランセット窓が並び、その上には三つ葉型、四つ葉型の窓や、オクルス(oculus)とよばれる小さなバラ窓があしらわれた。ノートルダム大聖堂では、より高く長いフライング・バットレスが作られ、壁の高い部分を支えるために二重になっていたため、これが可能になった。 |

|||

窓の装飾であるトレーサリーも大きく変化した。初期のゴシック様式の窓には、平らな石板から窓の開口部を抜き取ったようなプレート・トレーサリー(plate-tracery)がよく使われていた。これに代わって、より繊細なバー・トレーサリー(bar-tracery)が採用されるようになった。バー・トレーサリーは、ガラス板を区切る石のリブに細かい彫刻を施し、内側と外側の輪郭を丸めた。「レイヨナン式」という名前は、バラ窓の輻が放射状に広がるデザインから名付けられた。バー・トレーサリーはランス大聖堂クリアストーリーの窓ではじめてあらわれ、ヨーロッパ全土に急速に広まった。 |

|||

イングランドのレイヨナン式(装飾様式)は、方立により細かく分割され、精巧なトレーサリーで装飾された高く幅広い窓に特徴づけられる。初期には三つ葉型や四つ葉型のデザインが特徴的だったが、後には{{仮リンク|オージー (建築)|en|ogee|label=オージー}}とよばれるS字曲線の意匠がよく用いられるようになる。オージーの炎のようなデザインはフランボワイヤン式に継承される。ウェストミンスター寺院の修道院やリンカン大聖堂の「天使のクワイヤ」、ヨーク・ミンスターの身廊および西面が代表的な例である<ref name="EBGA" />。<gallery widths="200" heights="200"> |

|||

ファイル:Basilica di saint Denis vetrata 01.JPG|alt=The glazed triforium of the Abbey Church of Saint Denis (1230s)|サン・ドニ大聖堂のガラス張りのトリフォリウム |

|||

ファイル:Wells Cathedral HDR photo (2264401553) Golden window crop.jpg|ウェルズ大聖堂の「黄金の窓」(Golden Window) |

|||

ファイル:20130406 Ely Cathedral 01.jpg|[[イーリー#イーリー大聖堂|イーリー大聖堂]] (1321年–1351年)の幾何学的なバー・トレーサリー |

|||

ファイル:Ely Cathedral - geograph.org.uk - 1771212Lady Chapel.jpg|イーリー大聖堂聖母礼拝堂の窓 |

|||

ファイル:StrasbourgCath BasCoteN 04a.jpg|ストラスブール大聖堂の「皇帝の窓」(Emperor Window) |

|||

</gallery> |

|||

=== バラ窓 === |

|||

巨大なバラ窓はレイヨナン式のもっとも目を引く要素のひとつである。パリのノートルダム大聖堂のトランセプトは、ルイ9世の支援のもと、{{仮リンク|シェルのジャン|en|Jean de Chelles}}と{{仮リンク|モントルイユのピエール|en|Pierre de Montreuil}}のつくった巨大なバラ窓2枚を設置するため改築された。同様の大きなバラ窓はサン・ドニ大聖堂とアミアン大聖堂の身廊にも追加された<ref name="Lgothique" />。ガラスを区切る石製の方立と、鉛製のリブによる補強により、窓はより大きく、より強靭になり、強い風にも耐えられるようになった。レイヨナン式のバラ窓は直径10mにも及んだ{{Sfn|Ducher|2014|p=46}}。<gallery widths="250" heights="250"> |

|||

ファイル:Lincoln Cathedral, Deans eye window (38137302184).jpg|リンカン大聖堂の「大司教の目」バラ窓にみられるプレート・トレーサリー |

|||

ファイル:Gothic-Rayonnant Rose-6.jpg|パリのノートルダム大聖堂のレイヨナン式バー・トレーサリー |

|||

ファイル:Rosone del Duomo di Orvieto.JPG|聖人の胸像があしらわれたオルヴィエート大聖堂のバラ窓 |

|||

</gallery> |

|||

=== 盲トレーサリー === |

|||

窓のトレーサリーはレイヨナン式装飾のほかの部位にも影響をあたえた。盲トレーサリー(blind tracery)、あるいは細いリブの網は壁の空白を装飾的なデザインで覆うことを可能にし、デザインを窓のそれに調和させた。<gallery widths="250" heights="200"> |

|||

ファイル:Lincoln. Angel Choir, Lincoln Cathedral (3610709197).jpg|リンカン大聖堂「天使のクワイヤ」の盲トレーサリー |

|||

ファイル:Cathédrale Notre-Dame - Clôture du choeur, côté nord. Haut-relief - Histoire saint Jean-Baptiste (scènes de son martyre) - Amiens - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - APMH00021202.jpg|アミアン大聖堂クワイヤの盲トレーサリーと高浮き彫り([[第一次世界大戦]]前に撮影) |

|||

</gallery> |

|||

=== 彫刻 === |

|||

彫刻は[[ロマネスク建築]]の時代より、大聖堂のファサードを装飾する重要な要素であり、[[聖人]]や[[聖家族]]の石彫がファサードやティンパヌムにあしらわれた。レイヨナン式の時代には、彫刻は写実的かつ立体的なものとなっており、ファサードの[[壁龕]]で人目をひいていた。彫刻の顔立ちや姿勢も自然で、衣装も精巧に作られている。また、柱頭を飾る葉や植物といった、その他の装飾彫刻も、より現実主義的なものになった<ref name="EBGA" />。 |

|||

{{仮リンク|ロレンツォ・マイターニ|en|Lorenzo Maitani}}が設計したオルヴィエート大聖堂のファサードなどにみられるよう、イタリアのゴシック教会の装飾彫刻は非常に精巧で、青銅や大理石でつくられた像、モザイク、多色レリーフと組み合わさった。これは、[[ルネサンス建築]]のはじまりを予感させるものであった。<gallery widths="250" heights="200"> |

|||

ファイル:Ebrasement droit porte centrale portail ouest cathedrale de Strasbourg.jpg|ストラスブール大聖堂西側扉の自然主義的な聖人像 |

|||

ファイル:Série de statues sur la façade de la cathédrale.JPG|[[ルーアン大聖堂]]の彫刻とトレーサリー |

|||

ファイル:Wellsgrotesque.jpg|ウェルズ大聖堂の柱頭接写。農夫が果物泥棒を打つ意匠である |

|||

ファイル:Orvieto059.jpg|オルヴィエート大聖堂のアダムとイブの彫刻。ロレンツォ・マイターニ制作。 |

|||

</gallery> |

|||

=== その他の装飾 === |

|||

外壁や内装に石彫装飾が施されていることもレイヨナン式の目立つ特徴である。フルーロン、[[小尖塔]]、{{仮リンク|フィニアル|en|finial}}など、出入り口からバットレスまであらゆる場所に高さを与える装飾が施された。また、これらの装飾には構造上の目的もあり、バットレスなどの外部構造物に重量を与えた{{Sfn|Ducher|2014|p=52-56}}。 |

|||

{{仮リンク|クロケット (建築)|en|crocket|label=クロケット}}は、丸まった葉や蕾、花を意匠化した装飾であり、[[尖塔]]、小尖塔、フィニアル、{{仮リンク|ヴィンパーク|en|wimperg}}の傾斜した縁を装飾するために一定間隔であしらわれた<ref>{{Britannica|143668|Crocket}}</ref>。<gallery widths="200" heights="250px"> |

|||

File:Ammortissement.XIIIe.siecle.png|13th century {{仮リンク|Fleuron (architectural)|en|Fleuron (architectural)|label=Fleuron}} illustrated by [[ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク|Viollet-le-Duc]] |

|||

File:Vitré (35) Église Notre-Dame Façade sud 01.JPG|{{仮リンク|Crocket|en|Crocket|label=Crocket}}s on the spire of the church of Notre-Dame de Vitré, Brussels (35) |

|||

File:Koelner dom blick nach osten.jpg|Buttresses decorated with [[小尖塔|pinnacle]]s, [[ケルン大聖堂|Cologne Cathedral]] |

|||

</gallery> |

|||

== 変遷 == |

|||

レイヨナン式からフランボワイヤン式への移行は漸進的であり、主にS字型曲線を基調とするトレーサリーの文様(この意匠が揺らめく炎のようにみえることが「フランボワイヤン」の名前の由来である)への移行に特徴づけられる。しかし、[[百年戦争]]や、14世紀にヨーロッパが経験したさまざまな不遇のために、大規模な建造事業はほとんどおこなわれず、レイヨナン式のいくつかの要素は次世紀も流行し続けた。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[ゴシック建築]] |

|||

* [[フランボワイヤン式]] |

|||

* {{仮リンク|フランスのゴシック建築|en|French Gothic architecture}} |

|||

* [[フランスの建築]] |

|||

* {{仮リンク|建築様式の一覧|en|List of architectural styles}} |

|||

* {{仮リンク|ゴシック様式の大聖堂と教会|en|Gothic cathedrals and churches}} |

|||

== 脚注 == |

|||

<references group=""></references> |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* {{仮リンク|Robert Branner|en|Robert Branner|label=Robert Branner}}, [https://www.jstor.org/stable/3047984 ''Paris and the Origins of Rayonnant Gothic Architecture down to 1240 ''; The Art Bulletin, Vol. 44, No. 1 (Mar., 1962), pp. 39-51; JSTOR] |

|||

* 桐敷真次郎『建築学の基礎 西洋建築史』桐敷真次郎、2001年3月出版。{{ISBN2|4-320-07660-5}}、{{国立国会図書館書誌ID|000002974154}}、{{全国書誌番号|20168655}} |

|||

* {{Cite book|last=Bony|first=Jean|year=1983|title=French Gothic Architecture of the Twelfth and Thirteenth Centuries|publisher={{仮リンク|University of California Press|en|University of California Press|label=University of California Press}}|isbn=978-0-520-02831-9|url=https://books.google.com/books?id=k7ytJ-gXonMC}} |

|||

* {{Cite book|last=Ducher|first=Robert|title=Caractéristique des Styles|year=2014|language=fr|publisher=Flammarion|isbn=978-2-0813-4383-2}} |

|||

* ''Gothic Architecture'', Paul Frankl (revised by Paul Crossley), Yale, 2000 |

|||

* Smith, A. Freeman, ''English Church Architecture of the Middle Ages - an Elementary Handbook'' (1922), T. Fisher Unwin, Ltd., London (1922) (Full text available on [[プロジェクト・グーテンベルク|Project Gutenberg]]) |

|||

* {{Cite book|last=Mignon|first=Olivier|title=Architecture des Cathédrales Gothiques|date=2015|publisher=Éditions Ouest-France|language=fr|isbn=978-2-7373-6535-5}} |

|||

* {{Cite book|last=Renault|first=Christophe|last2=Lazé|first2=Christophe|title=Les Styles de l'architecture et du mobilier|year=2006|publisher=Gisserot|language=fr|isbn=9-782877-474658}} |

|||

* {{Cite book|last=Trintignac|first1=Andrei|last2=Coloni|first2=Marie-Jeanne|title=Decouvrir Notre-Dame der Paris|year=1984|publisher=Les Editions du Cerf|isbn=2-204-02087-7}} |

|||

* ''The Gothic Cathedral'', Christopher Wilson, London, 1990, especially p. 120ff |

|||

== 外部リンク == |

|||

{{Architecture-stub}} |

|||

* [https://www.flickr.com/photos/zachievenor/galleries/72157623247617303/ Rayonnant Gothic gallery] in [[Flickr]] |

|||

{{history-stub}} |

|||

[[:en:Template:Gothic architecture]]<!--{{Gothic architecture}}--> |

|||

{{デフォルトソート:れいよなんしき}} |

|||

[[Category:ゴシック建築]] |

|||

[[Category:教会建築]] |

[[Category:教会建築]] |

||

[[Category:ゴシック |

[[Category:フランスのゴシック建築|*]] |

||

[[Category:ステンドグラス]] |

|||

[[Category:窓]] |

|||

[[Category:ガラスの歴史]] |

[[Category:ガラスの歴史]] |

||

[[Category:窓]] |

|||

[[Category:ステンドグラス]] |

|||

{{デフォルトソート:れいよなんしき}} |

|||

2022年10月26日 (水) 03:37時点における版

レイヨナン式(レヨナン式、仏: Rayonnant、フランス語発音: [ʁɛjɔnɑ̃])は、13世紀中期から14世紀中期のフランスにおける、ゴシック建築の様式のひとつである[1][2]。レイヨナン(Rayonnant)の名称は、アンリ・フォションをはじめとする、窓のトレーサリーの形態からゴシック建築を分類しようとした19世紀フランスの美術史家によって名付けられたものであり、この様式のバラ窓の装飾が輻のように放射状に広がっていることに由来する。イングランドにおいては、装飾様式(英: Decorated style)と呼称されることもある[1][2]。

この様式は、建築の大規模性を追求する盛期ゴシックから離れ、空間のまとまり、装飾の洗練性を重視したほか、窓の面積を増やすことで空間に光を取り込もうとしたことを特徴とする[3]。また、この様式の目立つ特色として、巨大なバラ窓、上層部クリアストーリーの窓の増加、翼廊の重要性の削減、身廊と側廊の連絡を充実させるための地上階の開口部の大型化がある[3]。内部装飾は増加し、装飾モチーフは巨大なスケールと空間的な合理性を用いた、ファサードや控え壁といった外部に広がり、平面とは異なるスケールでの装飾モチーフの繰り返しに対する、より大きな関心に向かった。トレーサリーはステンドグラス窓から石造部、そして破風などの建築的な特徴へと徐々に広がっていった[1][2]。

フランスにおいてはアミアン大聖堂(1220年–1270年)が初期の代表例である。もっとも著名で完成された例は、ノートルダム大聖堂の一部再建(1250年代)であり、巨大なバラ窓が増築されている[1][2]。後期レイヨナン式のもっとも優れた例は、パリの宮廷礼拝堂であるサント・シャペルで、上部の層はステンドグラスによる大きな籠のようになっている[1][2]。

この様式はフランスからイングランドにもすぐ広まり、トレーサリーの装飾はコロネットやリブヴォールトなど、より伝統的なイギリスの装飾に取り入れられることもあった[1][2]。イングランドにおけるレイヨナン式の特筆すべき例としては、リンカン大聖堂やエクセター大聖堂の天使のクワイヤ(1280年以前建造)が挙げられる。また、ウェルズ大聖堂の印象的なレトロクワイア、ブリストル大聖堂の聖アウグスティヌスのクワイヤ、ウェストミンスター寺院もその他の重要な例である。

14世紀中期以降、レイヨナン式は次第に華麗で装飾性の高いフランボワイヤン式 に取って代わられることになる。

フランスにおけるレイヨナン式

レイヨナン式の起源は、1226年から1270年まで在位したルイ9世の時代にさかのぼることができる。当時のフランスはヨーロッパでもっとも裕福で力のある国家であった。ルイ9世は敬神の念があつく、カトリック教会およびカトリック芸術の有力な支援者だった。神学教育機関として、ソルボンヌことパリ大学が設立されたのも彼の治世下である。主要なレイヨナン式の聖堂は彼の支援を受けており、彼が所蔵する膨大な聖遺物を保管するためつくられた、宮廷礼拝堂であるサント・シャペルは、レイヨナン式ゴシック建築の傑作のひとつとみなされている[4]。ルイ9世は、イングランドのゴシック建築にも重要な影響をのこしている。彼の義理の兄弟である、イングランド王ヘンリー3世はパリを訪問し、1245年にウェストミンスター寺院を新しい様式で修築している。また、彼はサント・シャペルの献堂に参列し、1258年にセント・ポール大聖堂の東端をこれに似せて改築している[1]。

アミアン大聖堂

最初にレイヨナン式で建造された大聖堂は、アミアン大聖堂(1220年–1270年)である。建造の指揮をとったのはアミアン司教のフイヨワのエヴラールであり、奥行155m、幅7m、面積7700m2、ヴォールトの高さ42.5mの、フランス最大の大聖堂としてつくられた。身廊は1240年に、クワイヤは1241年から1267年の間に完成した。建造者はルザンシュのロベールとコルモンのトマであり、彼らの名前と図像は床面に描かれた迷路に描かれる[5]。

アミアン大聖堂の、レイヨナン式教会としてのもっとも印象的な特徴は、大アーケードの18mという途方もない高さである。これは、上層のトリフォリウムとクリアストーリーの合計の高さに匹敵する。高窓もレイヨナン式の新しい配置のしかたがなされている。身廊には4枚1組のランセット窓の上にバラ窓3枚、トランセプトにはランセット窓8枚を設けることにより、おびただしい光を取り込んでいる[5]。1992年に実施されたティンパヌムの詳細な研究では塗料の痕跡が発見され、全体が鮮やかな色で彩色されていたことがわかった。現在は、特別な日にはライティングによって往時の姿が再現される。

-

トランセプトと北側ステンドグラス

-

北側トランセプトのバラ窓

-

色付きライトで照らされ、ティンパヌムの往時の姿が再現される様子

サン=ドニ大聖堂とパリのノートルダム大聖堂

アミアン大聖堂が着工されてからまもなく、ゴシック様式の嚆矢として知られるパリのサン=ドニ大聖堂もレイヨナン式に修築された。1231年に身廊とトランセプトの修築がはじまり、内部空間がひろく解放された(ただし、シュジェールによって建設された当初のゴシック様式の特徴のいくつかは見違えるほど変化している)。壁面には大きな窓が設けられ、主なアーケードからヴォールトの頂点に至るまで、上層部が開放された。暗かったアプスは光で満たされた[1]。

パリのノートルダム大聖堂も、新しい様式にあわせて大修築された。1220年から1230年にかけて、古い控え壁がフライング・バットレスに取り替えられ、上層部の壁を支えた。ひとつの高さが6mの窓37枚が新しく設けられ、それぞれにバラ窓をのせた二重アーチ窓が付随した(現在は身廊に12枚、クワイヤに13枚の計25枚が残る)[6]。

ノートルダム大聖堂の最初のバラ窓は、1220年代に西側ファサードに設けられた。中世において、バラはこの聖堂の献堂先である処女マリアの象徴であった[6]。西側の窓は小さく、太い石の輻がついていた。トランセプトに設けられた比較的大きな窓は1250年(北側)と1260年(南側)に設けられた。これらの窓はより凝った装飾が施されており、ガラスを隔てる中枠も細かった。北側の窓は旧約聖書の物語、南側の窓はキリストの教えと新約聖書に特化している[6]。

-

サン=ドニ大聖堂(1230年代)のレイヨナント式の窓

-

サン=ドニ大聖堂のレイヨナン式のバラ窓

-

ノートルダム大聖堂(1260年)の南側トランセプトのバラ窓

-

ノートルダム大聖堂トランセプトのバラ窓と高窓

ル・マン大聖堂とトゥール大聖堂

レイヨナン式はイル・ド・フランスから他地域であるノルマンディーまですぐに広まり、進行中であった多くの建設計画に影響を及ぼした。ノルマンディーのル・マン大聖堂では、司教であるルダンのジョフロワが計画を修正し、レイヨナン式教会のように、二重飛び梁とランセット窓に分割した高窓を追加した。トゥール大聖堂はルイ9世の支援のもとで、より野心的な計画を立てた。その最も顕著なレイヨナン的特徴は、トリフォリウムの窓とクリアストーリーの窓を融合させ、サント・シャペルのようなステンドグラスの帳を作り出したことである[7]。

-

ル・マン大聖堂(13世紀中期)のトリフォリウムとクリアストーリー

サント・シャペル

サント・シャペルは、1248年にルイ9世が建造した、彼が十字軍で持ち帰ったキリストの受難に関する聖遺物を保管するための礼拝堂であり、レイヨナン式の頂点であると考えられている。この礼拝堂はアーヘン大聖堂、リヨン大聖堂、パリ郊外のサント・シャペル・ド・ヴァンセンヌといった、ヨーロッパ各地にある同様の建築のモデルとなった。極彩色のステンドグラスと鮮やかに彩られた壁を有し、ガラスで覆われていない部分は彫刻や彩色を施したトレーサリーで密に覆われている[1][2]。

-

上層部

-

彫刻のディティール

フランス国外のレイヨナン式

イングランド

イングランドにおいては、13世紀中期よりレイヨナン式の建築がつくられはじめた。後世の学者は、イングランドで発展したレイヨナン式のことを装飾時代と呼称する。イギリスの歴史家は、装飾時代を建築デザインの主要なモチーフに基づき2つに区分することがある。ひとつは優美な曲線をもちいる曲線様式(英: Curvilinear style、1290年または1315年–1350年または1360年)で、もうひとつは直線や立方体、円をモチーフにした幾何学的な装飾を特徴とする幾何学様式(英: Geometric style、1245年または1250年–1315年または1360年)である[8]。

イングランド王ヘンリー3世はルイ9世の義理の兄弟であり、1248年にはパリでサント・シャペル大聖堂の献堂に参加している。1245年、ヘンリー3世はウェストミンスター大聖堂の部分的な改修に着手していたが、パリ訪問後、彼はレイヨナン式の要素を加えはじめる。また、サント・シャペルをモデルに、セント・ポール大聖堂東端の再建を命じた。ウェストミンスター大聖堂の装飾様式は、フランスのレイヨナン式と異なり、石彫による重厚な装飾が施されていた[8]。

この様式はすぐさま、イングランド全国の教会および聖堂建築に用いられるようになった。リンカン大聖堂には、いくつかのレイヨナン的特徴の追加がみられる。参事会会議場のヴォールト天井(1220年)、「首席司祭の目」のバラ窓(Dean's Eye rose window、1237年)、ガラリヤのポーチと天使のクワイヤ(Galilee Porch and Angel Choir、1256年–1280年)がそうである[9]。その他の特筆すべきレイヨナン式の事例として、エクセター大聖堂(1280年以前)、ブリストル大聖堂の聖アウグスティヌスのクワイヤ(Choir of Saint Augustine)、ウェルズ大聖堂の特異なレトロクワイヤがある。これらの建築では、フランス風のトレーサリーや装飾が、コロネットや装飾的なリブヴォールトといった、イギリス的な装飾と混用されることがある[1][2]。

14世紀には、グリザイユの技法がイングランドの聖堂にひろく用いられるようになり、一例としてヨーク・ミンスター(1300年–1338年)の身廊窓などがある。これは、大きな窓ガラスに、より多くの光を取り入れるため、多くの場合灰色もしくは白色の単彩色を施すもので、しばしばステンドグラスの小さなパネルで囲まれた[10]。

-

ブリストル大聖堂(1298年–1382年)のリアーン ヴォールト

-

リンカン大聖堂(1256年–1280年)の「天使のクワイヤ」

-

レトロクワイヤから見るウェルズ大聖堂(1329年–1345年)の聖母礼拝堂

-

エクセター大聖堂(1258年以後)のはざま飾り

-

ヨーク・ミンスター(1338年–1339年)の西側大窓

-

ヨーク・ミンスター身廊窓のグリザイユ

中央ヨーロッパ

レイヨナン式は徐々にパリから東に広まっていき、地域の様式に順応していった。神聖ローマ帝国のストラスブール大聖堂身廊は、初期の特筆すべき例である[3]。1277年に着工されたこの大聖堂は、それ以前に建てられたロマネスク様式の教会の基礎の上に建てられ、束ね柱で区切られたアーケードというレイヨナン式の一般的な配置からいくつか逸脱したものであった。ランセット窓とバラ窓の並ぶ廊下、狭いトリフォリウムの上に並ぶたくさんの窓、4枚のランセット窓の上に方眼窓が付いた印象的な高窓という3層からなる立面は、教会の内部を光に満ちあふれさせる。この大聖堂の珍しい側面のひとつは彩色であり、濃淡の異なる赤灰色の石が装飾の一部となっている。また、西側のバラ窓は、「ふいご」(soufflet)と呼ばれる16枚の細長いハート型に分かれた、非常に洗練されたものである[11]。

もうひとつの重要な例はケルン大聖堂である。1248年に建設がはじまり、1322年に東側袖廊が献堂されたものの、14世紀に工事が中断され、19世紀に再開され、1880年に完成した。

-

ストラスブール大聖堂(1277年着工)の西側ファサード

-

ストラスブール大聖堂の身廊。西側を望む

-

ケルン大聖堂(1248年着工)の身廊

-

ケルン大聖堂の尖塔

南ヨーロッパ

レイヨナン式の建築はイタリアではかなり珍しく、往々にしてフランスなどヨーロッパの各地で活動していた修道院の建築としてみられる。重要な一例としてオルヴィエート大聖堂(1310年着工)がある。この聖堂はファサードと堂内の手の込んだ平面装飾で有名である。シエナ大聖堂のファサードもレイヨナン式で作られたが、後年修築された。多色大理石による極めて高度な内部装飾と、ファサードを覆う精緻な彫刻で知られる。フィレンツェ大聖堂鐘楼のファサードは、大理石に精巧な彫刻が施され、レイヨナン式のトレーサリーにも類似する。

レイヨナン式建築はスペインにも現れる。特にフランスのデザインの影響を受けたレオン大聖堂(1255年着工)の身廊とトランセプトにみられるよう、スペインの大聖堂は巨大なアーケードを持つ傾向があるが、スペインの大聖堂はそれぞれ非常に個性的で分類しにくい様式を持っていた。スペインにおけるほかの例としてはジローナ大聖堂、バルセロナ大聖堂がある。ブルゴス大聖堂は、フランボワイヤン式ゴシックの隆盛期にほとんどが修築された[1]。

-

オルヴィエート大聖堂(1310年着工)

-

シエナ大聖堂(1215年–1264年)上部ファサード

-

シエナ大聖堂の多色大理石による内部装飾

-

レオン大聖堂(1255年着工)身廊

-

ジローナ大聖堂(1292年着工)の広い身廊

-

レオン大聖堂ファサード

特徴

レイヨナン式のきわだった特徴は、室内に取り込まれる光の多さである。これはとりわけ窓の数と面積の増量、アーケードの拡張と、色ガラスからグリザイユへの転換によるものである。また、破風と尖塔、トレーサリーの利用も見られる。この時代にはバンド窓(Band window)とよばれる、グリザイユで装飾したガラス窓の上下を色彩豊かなステンドグラスではさむ手法が発達し、より多くの光を取り込むことができるようになった。さらに、建築の外装と内装の両方において、装飾が相当に増加した。これは、バラ窓の手の込んだ装飾や、ファサードやバットレスのような要素を覆うため外装に施された、レースのようなトレーサリーを通して現れる。

ファサード

レイヨナン式の時代にはトロワの聖ウルバン大聖堂(1262年–1389年)にみられるよう、西側のファサードや門は、先端部にしばしば円形の小窓があしらわれる尖った破風、彫刻を施した尖塔やフルーロンなどで惜しげなく装飾された。尖塔は装飾としての役割だけでなく、控え壁に重量を加えて壁を支えるという構造的な役割も持っていた。

-

アミアン大聖堂。豊富な彫刻と放射状(レイヨナン)のバラ窓で装飾される

-

トロイの聖ウルバン大聖堂

-

ストラスブール大聖堂の西側ファサード接写

立面

初期ゴシックの聖堂においては、身廊の壁は地上階のアーケード、身廊を支えるアーケードであるトリビューン、狭いアーケードを備えた、壁をさらに補強する通路であるトリフォリウム、ヴォールト天井の直下にあり、多くの場合小窓を備えるクリアストーリーの4層にほとんど等分されていた。しかし、レイヨナン式の時代には、この構造は劇的に変化する。より効率的なフライング・バットレスと四分割リブ・ヴォールトのおかげで、壁はより高く、より薄くなり、窓のための空間も広がった。アーケードも高くなり、開口部が大きくなった。トリビューンは、構造上の意味がなくなったために完全に消失した。トリフォリウムもほとんど消失するか、あるいは窓でみたされた。もっとも印象的なのは、長い控え壁で支えられた、最上層であるクリアストーリーの変化である。上層部の壁はますます大きくなった窓により、ほとんど壁がなくなるほどに埋めつくされた[12]。

フランスでレイヨナン式の一部として生み出された最後の建築学的革新が、ガラス張りのトリフォリウムである。伝統的に、初期および盛期ゴシック様式における大聖堂のトリフォリウムは、狭い通路を備えた、アーケード上部とクリアストーリーを隔てる光を通さない水平帯だった。この層は室内に光が入るのを妨げるが、側廊や礼拝堂の傾斜した差し掛け屋根に対応するため必要だった。1230年代のサン=ドニ大聖堂身廊にみられるように、レイヨナン式ではこの問題を側廊の屋根を二重にし、その中に雨水を排水するための樋を通すことで解決した。これにより、トリフォリウムの通路の外壁をガラス張りに、内壁は細い線からなるトレーサリーにすることが可能になった。建築家はトリフォリウムとクリアストーリーの連関を、クリアストーリーの窓の上部からトリフォリウムの盲トレーサリー(後述)、アーケード上部のじゃばら層までを連続して成型し、後者の窓の中央方立を延長することで強調した。

-

リンカン大聖堂の立面。西側を臨む

-

ケルン大聖堂の立面。アーケードの上部はガラスで覆いつくされている

窓

採光、すなわち窓はレイヨナン式の中心的な特徴である。レイヨナン式の窓は大きく、大量に、そして従来の様式よりも華やかに作られた。これらの窓は透明、あるいはグリザイユで装飾され、室内を光に溢れさせた。初期ゴシック様式の大聖堂は、小さな窓しか設けず、ガラスはシャルトルブルー(シャルトル大聖堂のステンドグラスも参照)などで鮮やかに着色されていたが、レイヨナン式では色とりどりの光で明るく照らされた空間に入れ替わった[3]。

トリフォリウムといった、壁の中層部にも窓が設けられた。クリアストーリーのような上層部にはランセット窓が並び、その上には三つ葉型、四つ葉型の窓や、オクルス(oculus)とよばれる小さなバラ窓があしらわれた。ノートルダム大聖堂では、より高く長いフライング・バットレスが作られ、壁の高い部分を支えるために二重になっていたため、これが可能になった。

窓の装飾であるトレーサリーも大きく変化した。初期のゴシック様式の窓には、平らな石板から窓の開口部を抜き取ったようなプレート・トレーサリー(plate-tracery)がよく使われていた。これに代わって、より繊細なバー・トレーサリー(bar-tracery)が採用されるようになった。バー・トレーサリーは、ガラス板を区切る石のリブに細かい彫刻を施し、内側と外側の輪郭を丸めた。「レイヨナン式」という名前は、バラ窓の輻が放射状に広がるデザインから名付けられた。バー・トレーサリーはランス大聖堂クリアストーリーの窓ではじめてあらわれ、ヨーロッパ全土に急速に広まった。

イングランドのレイヨナン式(装飾様式)は、方立により細かく分割され、精巧なトレーサリーで装飾された高く幅広い窓に特徴づけられる。初期には三つ葉型や四つ葉型のデザインが特徴的だったが、後にはオージーとよばれるS字曲線の意匠がよく用いられるようになる。オージーの炎のようなデザインはフランボワイヤン式に継承される。ウェストミンスター寺院の修道院やリンカン大聖堂の「天使のクワイヤ」、ヨーク・ミンスターの身廊および西面が代表的な例である[2]。

-

サン・ドニ大聖堂のガラス張りのトリフォリウム

-

ウェルズ大聖堂の「黄金の窓」(Golden Window)

-

イーリー大聖堂 (1321年–1351年)の幾何学的なバー・トレーサリー

-

イーリー大聖堂聖母礼拝堂の窓

-

ストラスブール大聖堂の「皇帝の窓」(Emperor Window)

バラ窓

巨大なバラ窓はレイヨナン式のもっとも目を引く要素のひとつである。パリのノートルダム大聖堂のトランセプトは、ルイ9世の支援のもと、シェルのジャンとモントルイユのピエールのつくった巨大なバラ窓2枚を設置するため改築された。同様の大きなバラ窓はサン・ドニ大聖堂とアミアン大聖堂の身廊にも追加された[3]。ガラスを区切る石製の方立と、鉛製のリブによる補強により、窓はより大きく、より強靭になり、強い風にも耐えられるようになった。レイヨナン式のバラ窓は直径10mにも及んだ[13]。

-

リンカン大聖堂の「大司教の目」バラ窓にみられるプレート・トレーサリー

-

パリのノートルダム大聖堂のレイヨナン式バー・トレーサリー

-

聖人の胸像があしらわれたオルヴィエート大聖堂のバラ窓

盲トレーサリー

窓のトレーサリーはレイヨナン式装飾のほかの部位にも影響をあたえた。盲トレーサリー(blind tracery)、あるいは細いリブの網は壁の空白を装飾的なデザインで覆うことを可能にし、デザインを窓のそれに調和させた。

-

リンカン大聖堂「天使のクワイヤ」の盲トレーサリー

-

アミアン大聖堂クワイヤの盲トレーサリーと高浮き彫り(第一次世界大戦前に撮影)

彫刻

彫刻はロマネスク建築の時代より、大聖堂のファサードを装飾する重要な要素であり、聖人や聖家族の石彫がファサードやティンパヌムにあしらわれた。レイヨナン式の時代には、彫刻は写実的かつ立体的なものとなっており、ファサードの壁龕で人目をひいていた。彫刻の顔立ちや姿勢も自然で、衣装も精巧に作られている。また、柱頭を飾る葉や植物といった、その他の装飾彫刻も、より現実主義的なものになった[2]。

ロレンツォ・マイターニが設計したオルヴィエート大聖堂のファサードなどにみられるよう、イタリアのゴシック教会の装飾彫刻は非常に精巧で、青銅や大理石でつくられた像、モザイク、多色レリーフと組み合わさった。これは、ルネサンス建築のはじまりを予感させるものであった。

-

ストラスブール大聖堂西側扉の自然主義的な聖人像

-

ルーアン大聖堂の彫刻とトレーサリー

-

ウェルズ大聖堂の柱頭接写。農夫が果物泥棒を打つ意匠である

-

オルヴィエート大聖堂のアダムとイブの彫刻。ロレンツォ・マイターニ制作。

その他の装飾

外壁や内装に石彫装飾が施されていることもレイヨナン式の目立つ特徴である。フルーロン、小尖塔、フィニアルなど、出入り口からバットレスまであらゆる場所に高さを与える装飾が施された。また、これらの装飾には構造上の目的もあり、バットレスなどの外部構造物に重量を与えた[14]。

クロケットは、丸まった葉や蕾、花を意匠化した装飾であり、尖塔、小尖塔、フィニアル、ヴィンパークの傾斜した縁を装飾するために一定間隔であしらわれた[15]。

-

13th century Fleuron illustrated by Viollet-le-Duc

-

Crockets on the spire of the church of Notre-Dame de Vitré, Brussels (35)

-

Buttresses decorated with pinnacles, Cologne Cathedral

変遷

レイヨナン式からフランボワイヤン式への移行は漸進的であり、主にS字型曲線を基調とするトレーサリーの文様(この意匠が揺らめく炎のようにみえることが「フランボワイヤン」の名前の由来である)への移行に特徴づけられる。しかし、百年戦争や、14世紀にヨーロッパが経験したさまざまな不遇のために、大規模な建造事業はほとんどおこなわれず、レイヨナン式のいくつかの要素は次世紀も流行し続けた。

関連項目

脚注

- ^ a b c d e f g h i j k Style レイヨナン式 - ブリタニカ百科事典

- ^ a b c d e f g h i j art レイヨナン式 - ブリタニカ百科事典

- ^ a b c d e “Gothique” (フランス語). Encyclopédie Larousse. 2020年9月6日閲覧。

- ^ “Louis IX” (フランス語). Encyclopédie Larousse. 2020年9月6日閲覧。

- ^ a b Mignon 2015, p. 28-29.

- ^ a b c Trintignac & Coloni 1984, p. 34-41.

- ^ Mignon 2015, p. 32.

- ^ a b Smith, A. Freeman, English Church Architecture of the Middle Ages (1922), pp. 45–47

- ^ “Timeline - Lincoln Cathedral”. 4 October 2018時点のオリジナルよりアーカイブ。4 October 2018閲覧。

- ^ glass レイヨナン式 - ブリタニカ百科事典

- ^ Mignon 2015, p. 40.

- ^ Renault & Lazé 2006, p. 36.

- ^ Ducher 2014, p. 46.

- ^ Ducher 2014, p. 52-56.

- ^ レイヨナン式 - ブリタニカ百科事典

参考文献

- Robert Branner, Paris and the Origins of Rayonnant Gothic Architecture down to 1240 ; The Art Bulletin, Vol. 44, No. 1 (Mar., 1962), pp. 39-51; JSTOR

- Bony, Jean (1983). French Gothic Architecture of the Twelfth and Thirteenth Centuries. University of California Press. ISBN 978-0-520-02831-9

- Ducher, Robert (2014) (フランス語). Caractéristique des Styles. Flammarion. ISBN 978-2-0813-4383-2

- Gothic Architecture, Paul Frankl (revised by Paul Crossley), Yale, 2000

- Smith, A. Freeman, English Church Architecture of the Middle Ages - an Elementary Handbook (1922), T. Fisher Unwin, Ltd., London (1922) (Full text available on Project Gutenberg)

- Mignon, Olivier (2015) (フランス語). Architecture des Cathédrales Gothiques. Éditions Ouest-France. ISBN 978-2-7373-6535-5

- Renault, Christophe; Lazé, Christophe (2006) (フランス語). Les Styles de l'architecture et du mobilier. Gisserot. ISBN 9-782877-474658

- Trintignac, Andrei; Coloni, Marie-Jeanne (1984). Decouvrir Notre-Dame der Paris. Les Editions du Cerf. ISBN 2-204-02087-7

- The Gothic Cathedral, Christopher Wilson, London, 1990, especially p. 120ff