「チャイナドレス」の版間の差分

DENDEND1998 (会話 | 投稿記録) 英語版と中国語版から出典を取り入れた |

|||

| 7行目: | 7行目: | ||

'''チャイナドレス'''、また'''旗袍'''・'''チーパオ'''は、一般的に[[詰襟|立領]]で横に深い[[スリット]]が入った衣服であり、おもに女性が着る[[ボディコン|ボディコンシャス]]な[[ワンピース]]である。 |

'''チャイナドレス'''、また'''旗袍'''・'''チーパオ'''は、一般的に[[詰襟|立領]]で横に深い[[スリット]]が入った衣服であり、おもに女性が着る[[ボディコン|ボディコンシャス]]な[[ワンピース]]である。 |

||

日本では「中国を代表する民族衣装」と認識されてきたが、厳密に言えば[[満州人]]や[[漢民族]]の伝統服ではなく、近代の中華民国の時代で発明されたもの。最後の中華王朝「清国」が滅ぼされた後、[[上海]]の女学生たちが[[満州服]]に洋服の裁断要素を重ね合わせ、創られた服である。形態面では満州服の中の「袍」に近いが、今は漢民族を中心に着続けられている。 |

日本では「中国を代表する民族衣装」と認識されてきたが、厳密に言えば[[満州人]]や[[漢民族]]の伝統服ではなく、近代の中華民国の時代で発明されたもの<ref name=":6">{{Cite web |title=Two local ICH items successfully inscribed onto National List of Intangible Cultural Heritage (with photos) |url=https://www.info.gov.hk/gia/general/202106/18/P2021061800373.htm |access-date=2022-08-17 |website=www.info.gov.hk}}</ref>。最後の中華王朝「清国」が滅ぼされた後、[[上海]]の女学生たちが[[満州服]]に洋服の裁断要素を重ね合わせ、創られた服である。形態面では満州服の中の「袍」に近いが、今は漢民族を中心に着続けられている<ref>{{cite web|url=http://www.shtong.gov.cn/dfz_web/DFZ/Info?idnode=64954&tableName=userobject1a&id=59246|title=上海妇女志/第十二篇 妇女服饰/第一章 服装/第一节 袍(旗袍)|publisher=上海市地方志办公室|accessdate=2019-11-23|archive-date=2020-12-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20201201183124/http://www.shtong.gov.cn/dfz_web/DFZ/Info?idnode=64954&tableName=userobject1a&id=59246|dead-url=no}}</ref>。 |

||

== チャイナドレスという言葉 == |

== チャイナドレスという言葉 == |

||

| 15行目: | 15行目: | ||

=== 中国語 === |

=== 中国語 === |

||

[[File:Qipao woman.jpg|thumb|150px|[[20世紀]]以降のチャイナドレスの女性像]] |

[[File:Qipao woman.jpg|thumb|150px|[[20世紀]]以降のチャイナドレスの女性像]] |

||

中国語によれば、チャイナドレスに当たる漢字表記は「'''[[wikt:旗袍|旗袍]]'''」と書かれている。 |

中国語によれば、チャイナドレスに当たる漢字表記は「'''[[wikt:旗袍|旗袍]]'''」と書かれている<ref>{{cite web|url=http://fashion.ifeng.com/news/detail_2012_07/02/15705151_0.shtml?_from_ralated|title=海上名媛与海上旗袍的华丽转身|publisher=[[东方早报]]|date=2012-07-02|accessdate=2016-09-29|archive-date=2021-02-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20210215071327/http://fashion.ifeng.com/news/detail_2012_07/02/15705151_0.shtml?_from_ralated|dead-url=no}}</ref>。 |

||

旗袍の「旗」は、[[清王朝]]の[[満州人]]の貴族階層である「[[八旗]]」のことを指し、旗袍の「袍」は「○○の騎馬用服」のことを指す。つまり、中国語の意味のチャイナドレスは「八旗の貴族たちが使う騎馬用服」のことである。また、「旗袍」という漢字表記自体は清王朝ではなく、[[中華民国]]の時代に統一されたもの。 |

旗袍の「旗」は、[[清王朝]]の[[満州人]]の貴族階層である「[[八旗]]」のことを指し、旗袍の「袍」は「○○の騎馬用服」のことを指す。つまり、中国語の意味のチャイナドレスは「八旗の貴族たちが使う騎馬用服」のことである<ref>{{Cite book |url=https://www.worldcat.org/oclc/1124593626 |title=Styling Shanghai |date=2020 |others=Christopher Breward, Juliette MacDonald |isbn=978-1-350-05116-4 |location=London |oclc=1124593626}}</ref>。また、「旗袍」という漢字表記自体は清王朝ではなく、[[中華民国]]の時代に統一されたもの。 |

||

一般的に、女性用のものは「旗袍」・男性用のものは「長衫」と呼ばれているが、男性用のも旗袍と呼ばれる場合もある。本稿で述べるチャイナドレスは、日本語の習慣を合わせて、主に女性用のを中心に紹介する。 |

一般的に、女性用のものは「旗袍」・男性用のものは「長衫」と呼ばれているが、男性用のも旗袍と呼ばれる場合もある<ref name=":7">{{Cite web |last=Hong Kong Intangible Cultural Heritage Database |title=Technique of Making Hong Kong Cheongsam and Kwan Kwa Wedding Costume |url=https://www.hkichdb.gov.hk/en/item.html?4f2e92a4-c324-43a4-b472-3ed50c7ed012 |website=www.hkichdb.gov.hk}}</ref>。本稿で述べるチャイナドレスは、日本語の習慣を合わせて、主に女性用のチャイナドレスを中心に紹介する。 |

||

なお、[[中国]]や世界各地の[[華人]]社会・香港・[[台湾]]において、男女を問わず詰め襟、中華風の飾りボタン付きのジャケットもある。このタイプのジャケットも近代で発明したものであり、「唐装・改良型旗袍・西式旗袍・中国式礼服」などの呼び方がある。男性用のものは基本的に唐装と呼べばいい。女性用のものは統一的な呼び方が無い。唐装はチャイナドレスと同様に、中国古来の[[チャイナ服]]では無いが、現代の礼装として中国人が着用することがある。また、[[華人]]の多い東南アジア諸国の[[マオカラースーツ]]などの服は、男性用の唐装に極めて似ているが、中国からの影響を受けて発展したわけではない。 |

なお、[[中国]]や世界各地の[[華人]]社会・香港・[[台湾]]において、男女を問わず詰め襟、中華風の飾りボタン付きのジャケットもある。このタイプのジャケットも近代で発明したものであり、「唐装・改良型旗袍・西式旗袍・中国式礼服」などの呼び方がある。男性用のものは基本的に唐装と呼べばいい。女性用のものは統一的な呼び方が無い。唐装はチャイナドレスと同様に、中国古来の[[チャイナ服]]では無いが、現代の礼装として中国人が着用することがある。また、[[華人]]の多い東南アジア諸国の[[マオカラースーツ]]などの服は、男性用の唐装に極めて似ているが、中国からの影響を受けて発展したわけではない。 |

||

=== 英語 === |

=== 英語 === |

||

[[英語圏]]では'''Mandarin gown'''(マンダリンガウン)、'''[[:en:Mandarin dress|Mandarin dress]]'''(マンダリンドレス)、または'''cheongsam''' <small>{{IPA|ˈʧɔːŋˌsɑːm}}</small> という。後者は、男女を問わず身につける丈の長い上着を表す、[[上海語]]の'''長衫'''({{ピン音|zǎnze}}, zansae 、字義は「長い衫」)が[[香港]]に伝わり、主に[[女性]]用の、比較的身体への密着度の高い衣服の意味になり、その[[広東語]]発音([[イェール式]]: {{lang|zh|chèuhngsàam}}, {{lang|zh-hk|長襯衫}})と共に[[英語]]に採り入れられたものである。なお、[[普通話|中国標準語]]では'''長衫'''({{lang|zh|chángshān}})は[[礼服]]や[[晴れ着]]として着用される膝丈の男性用上着を指すが、こちらは英語にchangshan <small>{{IPA|ˈʧɑːŋˌsɑːn}}</small> として取り入れられている。 |

[[英語圏]]では'''Mandarin gown'''(マンダリンガウン)、'''[[:en:Mandarin dress|Mandarin dress]]'''(マンダリンドレス)、または'''cheongsam''' <small>{{IPA|ˈʧɔːŋˌsɑːm}}</small> という。後者は、男女を問わず身につける丈の長い上着を表す、[[上海語]]の'''長衫'''({{ピン音|zǎnze}}, zansae 、字義は「長い衫」)が[[香港]]に伝わり、主に[[女性]]用の、比較的身体への密着度の高い衣服の意味になり、その[[広東語]]発音([[イェール式]]: {{lang|zh|chèuhngsàam}}, {{lang|zh-hk|長襯衫}})と共に[[英語]]に採り入れられたものである<ref>{{cite web |accessdate=2018-05-08|author=Natalie Proulx|title=Is a Chinese-Style Prom Dress Cultural Appropriation? |url= https://www.nytimes.com/2018/05/08/learning/prom-dress-cultural-appropriation.html |date=8 May 2018 |work=New York Times}}</ref>。なお、[[普通話|中国標準語]]では'''長衫'''({{lang|zh|chángshān}})は[[礼服]]や[[晴れ着]]として着用される膝丈の男性用上着を指すが、こちらは英語にchangshan <small>{{IPA|ˈʧɑːŋˌsɑːn}}</small> として取り入れられている<ref>{{cite web|url=http://difang.gmw.cn/newspaper/2016-06/20/content_113372306.htm|title=品味旗袍“黄金时代”|publisher=[[淮海晚报]]|date=2016-06-20|accessdate=2016-09-29|archive-date=2017-01-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20170113013402/http://difang.gmw.cn/newspaper/2016-06/20/content_113372306.htm|dead-url=no}}</ref>。 |

||

== チャイナドレスに対しての認識 == |

== チャイナドレスに対しての認識 == |

||

中国の民族衣装はチャイナドレスというのは日本人の一般的な考えだが、中国における最大の民族団体は漢民族であり、チャイナドレスは漢民族の伝統服ではないどころか、中国の伝統衣装ですらもない。チャイナドレスの原型は清国の[[満州服]]で、チャイナドレス自体は近代以降に成立したもの。中国人側から見てもチャイナドレスは中国全体の[[民族服]]という認識が薄く、むしろ「中華民国時代の女性たちの普段着」という呼称のほうが適切である。つまり、本場の中国ではチャイナドレスが「中国全土の民族服」としての立場を持たない。また、現代の[[中国大陸|中国]]には漢民族や数多くの[[中国の少数民族|少数民族]]が居て、チャイナドレスより、[[漢服]]やそれぞれの少数民族の伝統衣装を所持している人のほうが多い<ref>{{cite web|url=https://otonanswer.jp/post/77925/|title=チャイナドレスではない“本当の”伝統衣装「漢服」を着る中国の若者たち|accessdate=2020-11-21 |

中国の民族衣装はチャイナドレスというのは日本人の一般的な考えだが、中国における最大の民族団体は漢民族であり、チャイナドレスは漢民族の伝統服ではないどころか、中国の伝統衣装ですらもない。チャイナドレスの原型は清国の[[満州服]]で、チャイナドレス自体は近代以降に成立したもの。中国人側から見てもチャイナドレスは中国全体の[[民族服]]という認識が薄く<ref>{{cite web|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasca/2020/0/2020_B09/_pdf/-char/en|title=現代中国における服飾伝統をめぐる論争―漢服・唐装・旗袍(チャイナドレス)の間で―|accessdate=2022-2-17}}</ref><ref>{{cite web|url=https://tskun.com/c/qipao-hanfu/|title=中国の民族衣装 チャイナドレス(旗袍)と漢服【チャイナドレスは少数民族の衣装!?】|accessdate=2021-4-6}}</ref>、むしろ「中華民国時代の女性たちの普段着」という呼称のほうが適切である。つまり、本場の中国ではチャイナドレスが「中国全土の民族服」としての立場を持たない。また、現代の[[中国大陸|中国]]には漢民族や数多くの[[中国の少数民族|少数民族]]が居て、チャイナドレスより、[[漢服]]やそれぞれの少数民族の伝統衣装を所持している人のほうが多い<ref>{{cite web|url=https://otonanswer.jp/post/77925/|title=チャイナドレスではない“本当の”伝統衣装「漢服」を着る中国の若者たち|accessdate=2020-11-21}}</ref>。 |

||

この認識の差を反映して、[[日本人]]が「中国人風のキャラ」をデザインする時などに、近代で発明されたチャイナドレスが逆に定番となってしまっている。 |

この認識の差を反映して、[[日本人]]が「中国人風のキャラ」をデザインする時などに、近代で発明されたチャイナドレスが逆に定番となってしまっている。 |

||

| 33行目: | 33行目: | ||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

{{main|デール|満州服|漢服}} |

{{main|デール|満州服|漢服}} |

||

チャイナドレスのルーツは[[モンゴル]]の「[[デール]]」であり、満州人がデールを自民族に導入し、創られたのが「[[満州服]]」である。この満州服は、清の中盤でモンゴル式から離れて中国化を遂げ、現代のチャイナドレスと直接の継承関係を持ち、両方のデザインの共通点が多く見られている。そして、清建国以前中国人が纏っていた[[チャイナ服]]は「[[漢服]]」と呼ばれ、詳しくは各項目を参照。 |

チャイナドレスのルーツは[[モンゴル]]の「[[デール]]」であり、満州人がデールを自民族に導入し、創られたのが「[[満州服]]」である<ref name=":2">{{Cite journal |last=Han |first=Qingxuan |date=2019-01-01 |title=Qipao and Female Fashion in Republican China and Shanghai (1912-1937): the Discovery and Expression of Individuality |url=https://digitalcommons.bard.edu/senproj_f2019/37 |journal=Senior Projects Fall 2019}}</ref>。この満州服は、清の中盤でモンゴル式から離れて中国化を遂げ、現代のチャイナドレスと直接の継承関係を持ち、両方のデザインの共通点が多く見られている。そして、清建国以前中国人が纏っていた[[チャイナ服]]は「[[漢服]]」と呼ばれ、詳しくは各項目を参照。 |

||

=== 概論 === |

=== 概論 === |

||

| 42行目: | 42行目: | ||

17世紀、満州服は清国の属国である[[ベトナム]]の[[アオザイ]]に大きな影響を与えた。 |

17世紀、満州服は清国の属国である[[ベトナム]]の[[アオザイ]]に大きな影響を与えた。 |

||

19世紀に入ると、清国の弱体化と西洋勢力の侵入により、中国色が薄く、西洋要素を加えた現代風の満州服、つまり今の概念のチャイナドレスが登場<ref>{{cite web|url=https://www.mode21.com/qipao/#toc6|title=旗袍:世界で最も有名な民族衣装の意味と歴史|accessdate=2020-11-25|language=日本語}}</ref>。最初にチャイナドレスを着用した者は西洋の教育を受けた上海の女学生達。女学生は[[男女平等]]に基づいて、満州服の中に「袍」という男性用服を選んで、女性用のデザインに改造していた。中国語での漢字表記も、この「袍」をモデルにした故「旗袍」に統一された。チャイナドレスは独立で自由な新中国女性が纏った服と高評価されており、全中国に広がっていき、基本形態も「袍」以外の満州服から大きく変えられ、短時間で旧満州服に代わっていった。 |

19世紀に入ると、清国の弱体化と西洋勢力の侵入により、中国色が薄く、西洋要素を加えた現代風の満州服、つまり今の概念のチャイナドレスが登場<ref>{{cite web|url=https://www.mode21.com/qipao/#toc6|title=旗袍:世界で最も有名な民族衣装の意味と歴史|accessdate=2020-11-25|language=日本語}}</ref>。最初にチャイナドレスを着用した者は西洋の教育を受けた上海の女学生達。女学生は[[男女平等]]に基づいて、満州服の中に「袍」という男性用服を選んで、女性用のデザインに改造していた。中国語での漢字表記も、この「袍」をモデルにした故「旗袍」に統一された<ref>{{cite encyclopedia|url=https://www.britannica.com/EBchecked/topic/110067/chi-pao|title=Qipao (Ch'i-p'ao)|encyclopedia=[[Encyclopædia Britannica]]|access-date=18 November 2008}}</ref>。チャイナドレスは独立で自由な新中国女性が纏った服と高評価されており、全中国に広がっていき、基本形態も「袍」以外の満州服から大きく変えられ、短時間で旧満州服に代わっていった。 |

||

20世紀中盤、社会主義国家の[[中華人民共和国]]が成立。中共政府は[[文化大革命]]を起こし、今までの全ての中国の伝統文化は否定され、服までも厳しく廃せられた。 |

20世紀中盤、社会主義国家の[[中華人民共和国]]が成立。中共政府は[[文化大革命]]を起こし、今までの全ての中国の伝統文化は否定され、服までも厳しく廃せられた<ref>{{Cite book |last=Gorea |first=Adriana |url=https://www.worldcat.org/oclc/1230564452 |title=The book of pockets : a practical guide for fashion designers |date=2020 |others=Katya Roelse, Martha Hall |isbn=978-1-350-22852-8 |location=London |oclc=1230564452}}</ref>。 |

||

20世紀末<ref name=":14">{{Cite book |last1=Huang |first1=Yunlin |last2=Liu |first2=Yuqing |last3=Yang |first3=Fangxin |date=2021-12-24 |title=Exploring the Meaning of Shanghai Cheongsam from the Perspective of the Male Gaze |url=https://www.atlantis-press.com/proceedings/ichess-21/125967139 |language=en |publisher=Atlantis Press |pages=550–561 |doi=10.2991/assehr.k.211220.093 |isbn=978-94-6239-495-7|s2cid=247204263 }}</ref> |

|||

、中国政府は[[共産主義]]型の経済システムを止め、[[資本主義]]型のシステムに入った。チャイナドレスは[[娯楽場]]のウェイトレスや[[売春婦]]の営業制服として復活。間も無く、露出度の低い、優雅で正統なチャイナドレスも1997年の[[香港返還]]を機に、一般庶民の中で流行し、中国女性の礼装になっている<ref>{{Cite book |和書 |author=謝 黎 |year=2011 |title=チャイナドレスの文化史 |chapter=第9章 作られた「民族衣装」と多様な旗袍 |page= |publisher=青弓社 |isbn=9784787233301}}</ref>。 |

|||

<gallery perrow="7"> |

<gallery perrow="7"> |

||

File:行乐图.jpg|清国の中盤、[[嘉慶 (清)|嘉慶帝]]時代の満洲人家庭。この時の満州服は、デールのようにシンプルなデザインを持つ。 |

File:行乐图.jpg|清国の中盤、[[嘉慶 (清)|嘉慶帝]]時代の満洲人家庭。この時の満州服は、デールのようにシンプルなデザインを持つ。 |

||

2022年9月18日 (日) 03:53時点における版

チャイナドレス、また旗袍・チーパオは、一般的に立領で横に深いスリットが入った衣服であり、おもに女性が着るボディコンシャスなワンピースである。

日本では「中国を代表する民族衣装」と認識されてきたが、厳密に言えば満州人や漢民族の伝統服ではなく、近代の中華民国の時代で発明されたもの[1]。最後の中華王朝「清国」が滅ぼされた後、上海の女学生たちが満州服に洋服の裁断要素を重ね合わせ、創られた服である。形態面では満州服の中の「袍」に近いが、今は漢民族を中心に着続けられている[2]。

チャイナドレスという言葉

日本語

日本語のチャイナドレスというのは和製英語であり、中国や欧米ではこの呼び方は存在しない。いつから、誰によって「チャイナドレス」という言葉が創られたのが、今でも不明である。

中国語

中国語によれば、チャイナドレスに当たる漢字表記は「旗袍」と書かれている[3]。

旗袍の「旗」は、清王朝の満州人の貴族階層である「八旗」のことを指し、旗袍の「袍」は「○○の騎馬用服」のことを指す。つまり、中国語の意味のチャイナドレスは「八旗の貴族たちが使う騎馬用服」のことである[4]。また、「旗袍」という漢字表記自体は清王朝ではなく、中華民国の時代に統一されたもの。

一般的に、女性用のものは「旗袍」・男性用のものは「長衫」と呼ばれているが、男性用のも旗袍と呼ばれる場合もある[5]。本稿で述べるチャイナドレスは、日本語の習慣を合わせて、主に女性用のチャイナドレスを中心に紹介する。

なお、中国や世界各地の華人社会・香港・台湾において、男女を問わず詰め襟、中華風の飾りボタン付きのジャケットもある。このタイプのジャケットも近代で発明したものであり、「唐装・改良型旗袍・西式旗袍・中国式礼服」などの呼び方がある。男性用のものは基本的に唐装と呼べばいい。女性用のものは統一的な呼び方が無い。唐装はチャイナドレスと同様に、中国古来のチャイナ服では無いが、現代の礼装として中国人が着用することがある。また、華人の多い東南アジア諸国のマオカラースーツなどの服は、男性用の唐装に極めて似ているが、中国からの影響を受けて発展したわけではない。

英語

英語圏ではMandarin gown(マンダリンガウン)、Mandarin dress(マンダリンドレス)、またはcheongsam [ˈʧɔːŋˌsɑːm] という。後者は、男女を問わず身につける丈の長い上着を表す、上海語の長衫(拼音: , zansae 、字義は「長い衫」)が香港に伝わり、主に女性用の、比較的身体への密着度の高い衣服の意味になり、その広東語発音(イェール式: chèuhngsàam, 長襯衫)と共に英語に採り入れられたものである[6]。なお、中国標準語では長衫(chángshān)は礼服や晴れ着として着用される膝丈の男性用上着を指すが、こちらは英語にchangshan [ˈʧɑːŋˌsɑːn] として取り入れられている[7]。

チャイナドレスに対しての認識

中国の民族衣装はチャイナドレスというのは日本人の一般的な考えだが、中国における最大の民族団体は漢民族であり、チャイナドレスは漢民族の伝統服ではないどころか、中国の伝統衣装ですらもない。チャイナドレスの原型は清国の満州服で、チャイナドレス自体は近代以降に成立したもの。中国人側から見てもチャイナドレスは中国全体の民族服という認識が薄く[8][9]、むしろ「中華民国時代の女性たちの普段着」という呼称のほうが適切である。つまり、本場の中国ではチャイナドレスが「中国全土の民族服」としての立場を持たない。また、現代の中国には漢民族や数多くの少数民族が居て、チャイナドレスより、漢服やそれぞれの少数民族の伝統衣装を所持している人のほうが多い[10]。

この認識の差を反映して、日本人が「中国人風のキャラ」をデザインする時などに、近代で発明されたチャイナドレスが逆に定番となってしまっている。

歴史

チャイナドレスのルーツはモンゴルの「デール」であり、満州人がデールを自民族に導入し、創られたのが「満州服」である[11]。この満州服は、清の中盤でモンゴル式から離れて中国化を遂げ、現代のチャイナドレスと直接の継承関係を持ち、両方のデザインの共通点が多く見られている。そして、清建国以前中国人が纏っていたチャイナ服は「漢服」と呼ばれ、詳しくは各項目を参照。

概論

14~15世紀、チャイナドレスは元々遊牧地域に暮らしていた満洲人の衣装であった。遊牧民の生活や戦争を便利にするため、満州人は隣の北アジア地域に暮らしていた騎馬民族の服、モンゴル人のデールをそのまま自民族に吸収したものと言われている[12]。

16世紀、満洲人が漢民族の明王朝を征服した後、満州人の貴族団体である「旗人」は支配し易くするため、漢人を多く取り込んだ。漢人が多数派になった旗人は、自分たちの服を意図的に中国本来の漢服の文様・織り方法・礼装体系に適応させ、徐々に戦闘用のデールから遠く離れた。このような服は統一的な名称を持たず、「満州服・騎装・旗装・旗服」など、幾つかの呼び方が同時に存在していた。清の中盤以降、満漢両民族の服装的な特徴を融合された満州服は、清国の政策により中国全土に浸透していった[13]。

17世紀、満州服は清国の属国であるベトナムのアオザイに大きな影響を与えた。

19世紀に入ると、清国の弱体化と西洋勢力の侵入により、中国色が薄く、西洋要素を加えた現代風の満州服、つまり今の概念のチャイナドレスが登場[14]。最初にチャイナドレスを着用した者は西洋の教育を受けた上海の女学生達。女学生は男女平等に基づいて、満州服の中に「袍」という男性用服を選んで、女性用のデザインに改造していた。中国語での漢字表記も、この「袍」をモデルにした故「旗袍」に統一された[15]。チャイナドレスは独立で自由な新中国女性が纏った服と高評価されており、全中国に広がっていき、基本形態も「袍」以外の満州服から大きく変えられ、短時間で旧満州服に代わっていった。

20世紀中盤、社会主義国家の中華人民共和国が成立。中共政府は文化大革命を起こし、今までの全ての中国の伝統文化は否定され、服までも厳しく廃せられた[16]。

20世紀末[17] 、中国政府は共産主義型の経済システムを止め、資本主義型のシステムに入った。チャイナドレスは娯楽場のウェイトレスや売春婦の営業制服として復活。間も無く、露出度の低い、優雅で正統なチャイナドレスも1997年の香港返還を機に、一般庶民の中で流行し、中国女性の礼装になっている[18]。

-

清国の中盤、嘉慶帝時代の満洲人家庭。この時の満州服は、デールのようにシンプルなデザインを持つ。

-

清国の後半に入ると、両把頭が出現。皇帝の側室、玫貴妃・春貴人の両把頭付きの満州服。

-

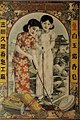

香港の広告絵に描かれたチャイナドレス婦人像。

-

21世紀、北京オリンピックに参加する青いチャイナドレスのスウェーデン女性群。

中華民国の時代

辛亥革命による1912年の中華民国成立後、ナショナリズム(民族意識)の高まりの中、洋装の自由さと伝統の折衷を意識して、洋服を旗装風に改良したデザインが1920年代半ばに登場する。当初のデザインは背心(ベスト)をゆったりと身幅をとり身丈に伸ばしたものであった。発明者は女学生という説、花柳界という説がある。この衣服がチャイナドレスの直接の源流と考えられる。また、スラックスの替わりに西洋風のスカートをあしらった物も女学生のファッションとして流行した。

1920年代に上海租界から流入した西洋文化の影響を受けて発達した新型旗袍は「摩登」(「モダン」)な服装として、中国の女性が従うべき伝統的な「三従四徳」の規範から西洋的な男女平等を表現するための服装として当時の中華民国の人々からは受け止められ、男性からは批判を受けた[19]。

1930年代に入り、上海にモダンブームが起きる。伝統社会では忌避されてきた腕や脚部を露出する行為が旧社会からの解放として提唱された。この時期に登場した新式旗袍が、日本語のチャイナドレスにほぼ該当する。新式旗袍では、スカートやスラックスを廃止しワンピースに仕立て、スリットから脚部を露出するように改められた。また、胸や腰の曲線を強調するためにタイトなデザインが採用された。チャイナドレスは有閑階級の若い女性や花柳界、芸能界のファッションとして流行した。新式旗袍は上海で流行し始めたので当時は海派旗袍と呼ばれることが多かった。流行は各国の華僑社会、そして戦前の日本のモガにも及んだ。

日中戦争下では戦時中ということもあり、食糧問題や医療問題が衣料供給よりも優先されたために華美ではない旗袍が流行し[20]、対日戦争末期から終結直後の民国期には男性の「青年装」と並んで、女性には「短旗袍」と呼ばれる非常時向けの活動性を重視した旗袍が推奨され[21]、1947年頃の旗袍はファッション性よりも「国民服」的な位置付けが重視される衣装となっていた[22]。

中華人民共和国建国及び以降

チャイナドレス禁止令

大陸中国においては、1949年10月1日の中華人民共和国成立後、1956年の百花斉放百家争鳴の時期までは、知識人女性のファッションとして認められていた。しかし、百花斉放百家争鳴による中国共産党批判に衝撃を受けた毛沢東主席が翌1957年に反右派闘争を開始すると、旧時代において労働しないことを衒った衣服として、女性の旗袍は男性の長袍とともに否定されるに至った。1958年にルーマニア人民共和国の首都ブカレストで開かれた博覧会場で数十着のチャイナドレスが展示されたのを最後に、公の場で肯定的に扱われることはなくなった。その環境下でも、国家主席となった劉少奇が1963年に東南アジアを歴訪した際に、同行した夫人の王光美は礼装としてチャイナドレスを着用している。これは彼女が「チャイナドレスこそ中国の女性にもっともふさわしい民族服」と考えてのことだった[23]。

しかし、1966年より始まった文化大革命では、劉少奇とともに攻撃対象となった王光美に対して、前記のチャイナドレスが「外国に媚びた服装」として批判や揶揄の材料にされた[24]。また、文化大革命期には人民服や軍服などの視覚的に男女差や社会階級を感じさせない衣服が主流となった[25]。これらの事情のため、文革期には紅衛兵の追及を避けるために、一般家庭では発見される前に所有者自ら古着のチャイナドレスを秘かに廃棄した[26]。

1976年の毛沢東主席の死後、鄧小平が実権を掌握し、1978年より改革開放路線が開始されると、1980年代、公式イベントでコンパニオンが深いスリットのチャイナドレスを着用して登場したことが契機となり、チャイナドレスへの偏見は下火となった。

解禁後

1978年の改革開放以後、香港から文物が流入するに伴い、チャイナドレスは第二の興隆期を迎えている。なかでも1997年の香港返還が大きな契機となり、2000年公開の香港映画『花様年華』の影響もあって女性の間でブームが起きた[27]。2001年に上海で開催された第13回APEC首脳会議にて中国の「伝統服」として唐装が採用された後、旗袍(チャイナドレス)は中国のマスメディアから「伝統服」の扱いを受けている[28]。

現在では、芸能界やパーティドレスとして着用されることが珍しくなくなっている。生地の柄や刺繍に凝った物が多く、有名デザイナーにより斬新なデザインが次々と発表される中国製チャイナ、花柄飾りボタンが多く民国時代の伝統を残すクラシックな香港製チャイナ、スパンコールを多用する台湾製チャイナなどそれぞれに特徴と風格を有している。

1949年10月1日の中華人民共和国成立後、1950年代後半の大躍進政策や1966年から始まったプロレタリア文化大革命でのブルジョワ文化迫害によって、チャイナドレスは中国大陸では一時消滅し、その伝統は香港・台湾で伝統が引き継がれた。1978年より始まった改革開放路線以後、中国大陸でも復活した。現在では中国大陸・香港・台湾それぞれに独特の発展が見られる。

デザイン

中国大陸

中国および華僑・華人のチャイナドレスのデザインは二つがある。一つは蛍光の赤色生地に、金色の鳳凰・龍・牡丹・蝶々などの中華風の紋様を強調するタイプ。もう一つは灰色系の生地に、地味な図柄や西洋的パターンを取り入れたタイプ。中国の流行に見ると、清王朝の時代および1980年代~2010年代は豪華さを意識する前のタイプのほうが好まれていたが、中華民国の時代や2010年代以降は優雅さを意識する後ろのタイプが好まれている。

つるつるとした感触を生み出すため、一般的にチャイナドレス用の生地は絹が主流。その他に麻・ウール・化学繊維等、洋服に使用されるような生地を使用する場合もある。

肩のパイピングは袖の布地を分けた洋服風と、一体の布地を断裁した旧式の二種類がある。襟はおおむね詰め襟だが、旧式旗袍・新式旗袍ともに折り襟も存在する。

左右どちらかに合わせ、脇の高い位置にボタンを配置して止めている大襟、左右の肩と腹部からの3つの布地に分けて胸部をアーチ上に留める枇杷襟、一般的な洋服のように、垂直に襟を突き合わせボタンで留める物など、胸部のデザインも一定ではない。なお、タイトなチャイナドレスの場合、飾りボタンでは着用が困難で、胸がはだけるおそれもある。そのため前の合わせは単なる装飾に退行し、背中のファスナーを開閉するようにしているものが主流となっている[要出典]。また、雫形のカットを首下にあしらうなどして、合わせを完全に廃止したものもある。

襟の高さも一様ではない。洋服の襟のような折り襟、襟を廃止した丸首も存在する。チャイナドレスの特徴である詰襟は一般的に女性らしいなで肩のラインを強調するため、高めに設定すると優雅に見られる。そのようなことから1960年代の香港では首を詰めた高い襟が流行したこともある。

チャイナドレスの意匠にはスリットが重要だが、有閑階層の普段着または外出着として用いられていた例においては、裾はくるぶし、スリットは膝丈が普通であった。現代の芸能界やパーティドレスに着用される物はこの限りではなく、深いスリットを強調したものがむしろ有名となっている。また、マーメイドラインにデザインされている場合、デザインの都合上スリットを廃止しているものも多く見られる。

香港

香港や各国華僑社会では、中国共産党支配から逃れてきた知識人や有閑階級の女性たちが好んで着用したため、1960年代までは女性の外出着として定着していた。洋装が定着した現在、普段着として着用されることは稀であるが、礼装として、あるいは各種職業の制服として、独自の発展を遂げたチャイナドレスを見ることはできる。

また、日本に最も影響を与えたチャイナドレスは香港で発展したものである[29]。

台湾

台湾では、戦後中華民国政府による台湾接収に伴い、中国人(外省人)が支配階層となった関係で中国文化の影響が強まった。その後、国共内戦に敗北した中国国民党の亡命及び台湾国民政府樹立と共に多くの支配階層や知識人階層が渡った。これら当時の上層の女性が好んで着用していたこともあり、台湾にチャイナドレスが外出着として1950年代に普及した。台湾には亡命する支配階層に随行した仕立て職人が多く、生地や縫製の質が高いことでも評価されていた。しかし、日本統治時代から洋装が定着していたため、台湾人(本省人)にはあまり普及していない。

さらに1960年代をピークに徐々に流行は下火になり女性の普段着として用いられることはほとんど見られなくなった。しかし、芸能界や飲食業などでは今でも着用した女性を見ることは多い。また、一般の女性の間でも、婚礼などでの礼装のバリエーションとして着用されることはある。日本人の土産物としても人気がある[30]。

華僑

海外の中華街などの土産物店で見かけるチャイナドレスなどは外国向けに量産した輸出用の既製品が多い、現地では本格的なオーダー物を生地から選んで仕立てるのが一般的。

日本

日本でのチャイナドレスは、一般的に派手な中華風の吉祥文様が愛用されているというイメージがある。吉祥を意識し、赤・黒・青・緑・ピンク・白の六つの系統の生地が主流である。1930年代前半のモガブームの頃からチャイナドレスへの興味が高まった。戦後の1980年代、香港の格闘映画や格闘ゲームの影響から、チャイナドレスはパーティドレスの一種として定着している。1990年代後半、中国・台湾・香港への留学生が増えたこともあり、一時的にチャイナドレスの意匠をあしらったTシャツやジャケットが流行したことがあった。2000以降、中国・華人社会ほどではないにしても、コスプレ衣装として露出度を高めたものが横行している。一方、2021年現在では古典的な民国風チャイナドレスを好む人たちが徐々に増えると言われている。

その他

- 日本手話の中で、「中国」を表す時には「チャイナドレスのデザインを体に描く」ということから生じている。これは中国の民族衣装ではないはずのチャイナドレスが、いかに日本人の印象に浸透されたかを示した一つの証左だと言える。

- 台湾の航空旅行会社であるチャイナエアラインの客室乗務員の制服は、チャイナドレスをベースにデザインされていた。旅行雑誌等のランキングで常に上位になるほど人気があった。2007年に制服が変更されたがチャイナドレスベースなのは変わっていない。

参考文献

- 李子雲、陳恵芬、成平 著、友常勉、葉柳青 訳『チャイナ・ガールの1世紀―女性たちの写真が語るもうひとつの中国史』三元社、2009年。ISBN 9784883032457。

- 謝黎『チャイナドレスをまとう女性たち――旗袍にみる中国の近・現代』(第1刷)青弓社、東京、2004年9月18日。ISBN 4-7872-3237-1。

- 謝黎『チャイナドレスの文化史』(第1刷)青弓社、東京、2011年9月17日。ISBN 4-7872-3330-0。

脚注

- ^ “Two local ICH items successfully inscribed onto National List of Intangible Cultural Heritage (with photos)”. www.info.gov.hk. 2022年8月17日閲覧。

- ^ “上海妇女志/第十二篇 妇女服饰/第一章 服装/第一节 袍(旗袍)”. 上海市地方志办公室. 2020年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月23日閲覧。

- ^ “海上名媛与海上旗袍的华丽转身”. 东方早报 (2012年7月2日). 2021年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月29日閲覧。

- ^ Styling Shanghai. Christopher Breward, Juliette MacDonald. London. (2020). ISBN 978-1-350-05116-4. OCLC 1124593626

- ^ Hong Kong Intangible Cultural Heritage Database. “Technique of Making Hong Kong Cheongsam and Kwan Kwa Wedding Costume”. www.hkichdb.gov.hk. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ Natalie Proulx (8 May 2018). “Is a Chinese-Style Prom Dress Cultural Appropriation?”. New York Times. 2018年5月8日閲覧。

- ^ “品味旗袍“黄金时代””. 淮海晚报 (2016年6月20日). 2017年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月29日閲覧。

- ^ “現代中国における服飾伝統をめぐる論争―漢服・唐装・旗袍(チャイナドレス)の間で―”. 2022年2月17日閲覧。

- ^ “中国の民族衣装 チャイナドレス(旗袍)と漢服【チャイナドレスは少数民族の衣装!?】”. 2021年4月6日閲覧。

- ^ “チャイナドレスではない“本当の”伝統衣装「漢服」を着る中国の若者たち”. 2020年11月21日閲覧。

- ^ Han, Qingxuan (2019-01-01). “Qipao and Female Fashion in Republican China and Shanghai (1912-1937): the Discovery and Expression of Individuality”. Senior Projects Fall 2019.

- ^ “民族衣装”. 2020年11月25日閲覧。

- ^ “チャイナドレスの歴史(旗袍の歴史)”. 2020年11月25日閲覧。

- ^ “旗袍:世界で最も有名な民族衣装の意味と歴史”. 2020年11月25日閲覧。

- ^ "Qipao (Ch'i-p'ao)". Encyclopædia Britannica. 2008年11月18日閲覧。

- ^ Gorea, Adriana (2020). The book of pockets : a practical guide for fashion designers. Katya Roelse, Martha Hall. London. ISBN 978-1-350-22852-8. OCLC 1230564452

- ^ Huang, Yunlin; Liu, Yuqing; Yang, Fangxin (2021-12-24) (英語). Exploring the Meaning of Shanghai Cheongsam from the Perspective of the Male Gaze. Atlantis Press. pp. 550–561. doi:10.2991/assehr.k.211220.093. ISBN 978-94-6239-495-7

- ^ 謝 黎「第9章 作られた「民族衣装」と多様な旗袍」『チャイナドレスの文化史』青弓社、2011年。ISBN 9784787233301。

- ^ 謝黎「第3章 「華」と「洋」のはざまの摩登女子」『チャイナドレスの文化史』青弓社、東京、2011年9月17日第1刷、40-51頁。

- ^ 謝黎「第2章 民国中・後期における旗袍の流行」『チャイナドレスをまとう女性たち――旗袍にみる中国の近・現代』青弓社、東京、2004年9月18日第1刷、143-144頁。

- ^ 謝黎「第2章 民国中・後期における旗袍の流行」『チャイナドレスをまとう女性たち――旗袍にみる中国の近・現代』青弓社、東京、2004年9月18日第1刷、144-145頁。

- ^ 謝黎「第2章 民国中・後期における旗袍の流行」『チャイナドレスをまとう女性たち――旗袍にみる中国の近・現代』青弓社、東京、2004年9月18日第1刷、144-147頁。

- ^ 譚璐美『江青に妬まれた女 ファーストレディ王光美の人生』日本放送出版協会、2006年、154頁

- ^ 王光美は清華大学での批判大会に連行された際、紅衛兵から侮辱として、服の上から外遊時に着用したチャイナドレスを無理矢理着せられた。

- ^ 謝黎「第9章 作られた「民族衣装」と多様な旗袍」『チャイナドレスの文化史』青弓社、東京、2011年9月17日第1刷、118-119頁。

- ^ 謝黎「第9章 作られた「民族衣装」と多様な旗袍」『チャイナドレスの文化史』青弓社、東京、2011年9月17日第1刷、119-120頁。

- ^ 謝黎「第9章 作られた「民族衣装」と多様な旗袍」『チャイナドレスの文化史』青弓社、東京、2011年9月17日第1刷、122頁。

- ^ 謝黎「第9章 作られた「民族衣装」と多様な旗袍」『チャイナドレスの文化史』青弓社、東京、2011年9月17日第1刷、123-125頁。

- ^ “チャイナドレスの歴史・変遷など”. 2020年12月24日閲覧。

- ^ “台湾「チャイナドレス」の変遷 かつての「国服」、今は「SNS映え」”. 2020年12月24日閲覧。