「弥生土器」の版間の差分

→参考文献: 修正 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |

Saigen Jiro (会話 | 投稿記録) 戻し。 タグ: 取り消し |

||

| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

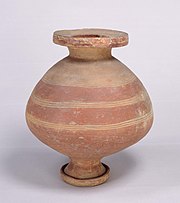

[[ファイル:東京都大田区久ヶ原出土 壺形土器.JPG|right|220px|thumb|壺形土器・後期(1〜3世紀)<br>[[東京都]][[大田区]][[久が原]]出土]] |

|||

{{複数の問題 |

|||

'''弥生土器'''(やよいどき)は、[[弥生時代]]に使われた軟質[[素焼き]]の[[土器]]{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}{{sfn|コトバンク: 弥生土器}}。一般的に「縄文土器と比べると形・装飾が簡素で、高温で焼かれて明るく硬い」と評されるが、実際には一概に言い切れるものではなく、地域ごとに個性豊かに発達した{{sfn|佐原真|2008|pp=110-113}}{{sfn|長友朋子|2015|pp=54-56}}。また、先行する[[縄文土器]]や後続する[[土師器]]との区別も明確ではなく、その線引きは研究者でも一致していない{{sfn|佐原真|2008|pp=110-113}}{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}{{Refnest|group=注釈|[[板付遺跡]]の水田から出土した[[夜臼式土器]]は最古の弥生土器とされるがその様相はなお縄文土器であり、続く[[板付遺跡|板付式土器]]を最古の弥生土器とする見解もある{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。また、弥生時代と古墳時代の境に位置する[[庄内式土器]]は、弥生時代終末期(第Ⅵ様式)とする見解と古墳時代早期とする見解がある{{sfn|佐原真|2008|pp=145-148}}{{sfn|工楽善通|1996|pp=439-440}}。}}。 |

|||

| 精度 = 2021年8月25日 (水) 10:01 (UTC) |

|||

| 独自研究 = 2021年8月25日 (水) 10:01 (UTC) |

|||

}} |

|||

[[ファイル:東京都大田区久ヶ原出土 壺形土器.JPG|right|220px|thumb|壺形土器 弥生時代(後期)・1〜3世紀 [[東京都]][[大田区]][[久が原]]出土 [[重要文化財]]([[東京国立博物館]]寄託)]] |

|||

弥生土器は[[狩猟採集社会]]から[[農耕社会]]に変化する過程で、在来土器に朝鮮半島の[[無文土器]]の製作技術や彩文手法を採り入れて成立したとする説が有力である{{sfn|工楽善通|1996|pp=5}}{{sfn|佐原真|2008|pp=110-113}}{{sfn|長友朋子|2015|pp=54-56}}。[[縄文時代]]に煮炊きに用いられた深鉢は、弥生土器では蓋を被せる甕に変化し、さらに穀物を保存するための壺が大量に作られるようになる。また、食器として用いた高杯や、[[葬祭]]・[[祭|祭祀]]に用いる[[甕棺墓|甕棺]]や[[特殊器台・特殊壺]]などは、弥生文化の一面を表すと考えられる{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。現在の弥生土器研究は地域ごとに行われているが、いわゆる広域編年については見解が一致していない{{sfn|佐原真|2008|pp=140-142}}。 |

|||

'''弥生土器'''(やよいどき)は、[[弥生時代]]に使われた[[素焼き]]の[[土器]]。 |

|||

[[File:Footed jar.JPG|thumb|right|220px|台付壺形土器 弥生時代(後期)・1〜3世紀 [[愛知県]][[名古屋市]][[熱田区]]高蔵町熱田貝塚出土 [[重要文化財]](東京国立博物館蔵)]] |

|||

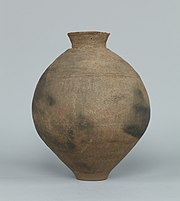

[[File:Jar,Yayoi period.Takakura-cho.Aichi.TokyoNM.jpg|thumb|right|220px|壺形土器 弥生時代(後期)・1〜3世紀 愛知県名古屋市熱田区高蔵町熱田貝塚出土 重要文化財(東京国立博物館蔵)]] |

|||

== |

== 弥生時代と弥生土器 == |

||

最初の弥生土器は1884年に[[弥生町遺跡]]から発見され、その地名にちなんで'''弥生(町)式土器'''と名付けられた。当初、縄文式土器と弥生式土器は使用した[[民族]]が違ったとする説もあったが、1910年代に同一の遺跡の下層から縄文式土器、上層から弥生式土器が発見され、縄文式土器に後続するのが弥生式土器であると考えられるようになった{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。1920年代に[[山内清男]]が弥生式土器の底に稲籾の圧痕を発見した事で、「農民の土器」として定着した。その後、研究が進展すると「弥生式土器が使われた時代を弥生(式)時代」と呼ぶようになった{{sfn|安藤広道|2015|pp=10-11}}{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。 |

|||

===弥生土器の発見とその後の調査での場所の確定=== |

|||

[[File:Excavation place of Yayoi pottery 2017-09-21.jpg|thumb|right|220px|弥生式土器発掘ゆかりの地碑<br/>([[東京都]][[文京区]][[弥生 (文京区)|弥生]])]] |

|||

[[1884年]](明治17年)[[3月2日]]、東京府本郷区向ヶ岡弥生町{{Efn|明治20年代に[[内田百閒]]が弥生町1番地に住んでいたことがある<ref>{{Cite book|和書|author内田百閒|year=1983|title=麗らかや|publisher=旺文社文庫|pages=P.100}}</ref>。<!-- 本論との関係不明 -->}}(現[[東京都]][[文京区]][[弥生 (文京区)|弥生]])の[[向ヶ岡貝塚]]で[[貝]]や[[縄文土器]]とともに口縁を除いてほぼ完形の壺が出土した。発見者は、<!-- 学士院会員・海軍中将造兵総監 -->[[有坂鉊蔵]]・[[坪井正五郎]]・[[白井光太郎]]の3人で、みな当時20才前後の学生だった。発見地については、[[1889年]](明治22年)坪井正五郎が『東洋学芸誌』に報告し、[[1923年]](大正12年)に発見者の有坂鉊蔵が記録を残している。 |

|||

しかし弥生文化の研究が進むと、弥生式土器が地域ごとに多様な様相を持つことが明らかになり、土器の型式(様式)で時代を区分することに疑問を呈する意見が多くなってきた。1975年(昭和50年)に[[佐原真]]は、弥生時代を「食料生産を基礎とする生活が始まり、前方後円墳が出現するまでの時代」と再定義し、「弥生時代の土器を弥生土器」と呼ぶことを提案した{{Sfn|佐原|1975|pp=113-182}}。現在ではこの定義が一般的である{{sfn|安藤広道|2015|pp=10-11}}{{Refnest|group=注釈|ただし、旧来の土器による時代区分を推す専門家もいる{{sfn|安藤広道|2015|pp=10-11}}{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。}}。 |

|||

向ヶ丘貝塚の正確な位置については長い間不明であったが、東京大学文学部考古学研究室が、本郷キャンパスの一角、工学部9号館の近くで遺構の一部を確認し<ref>熊野正也「弥生町式土器」『日本土器事典』所収,雄山閣出版,1997年 ISBN 978-4639014065{{要ページ番号|date=yyyy年m月}}</ref>、その周辺であることがほぼ確定的となった。[[1974年]]、東京大学構内で弥生土器が発見され、翌年発掘調査が行われた。その区域から[[環濠集落|環濠]]と考えられるV字形の溝が検出された。この調査地点が、弥生の壺の発見者である有坂鉊蔵の向ヶ丘貝塚の記述と合致し、弥生の壺発見場所はV字形環濠のうちのどこかであった可能性が高い。同遺跡は1976年[[弥生二丁目遺跡]]として国の[[史跡]]に指定された<ref>{{Cite web|title=弥生二丁目遺跡|url=https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/160938|website=文化遺産オンライン|accessdate=2021-08-25|publisher=文化庁}}</ref>。 |

|||

一方で、弥生時代は前期・中期・後期に3分される事が多いが、これらは依然として土器編年により区分されている。西日本で[[遠賀川式土器]]とそれに並行する弥生土器を前期、近畿地方で櫛描文・凹線文の土器とそれに並行する弥生土器を中期、西日本で無文化が進行した土器とそれに並行する弥生土器を後期と呼ぶことが一般的で、その前後に早期や終末期を加えることもある{{sfn|佐藤由紀男|2015b|pp=6-9}}{{Refnest|group=注釈|早期を加えることは定説になりつつあるが、終末期については定着していない{{sfn|佐藤由紀男|2015b|pp=6-9}}。}}。 |

|||

=== 弥生町出土の壺の特徴と集落および東海地方との関係 === |

|||

弥生時代の名称の元になった弥生土器、つまり弥生町出土の壺は、口縁が欠けているほかは壺形を保っている。その壺の形は、[[イチジク]]の実の形に似ていて、胴の下半分が外側に張り出している。粘土を輪積みにして整形し、外面を丁寧に磨き上げ、焼成の具合で赤みがかった部分もある。壺の肩の辺りを太い縄目と細い縄目で装飾している。この縄文の上に小さな円形が三つを一組として頸部をめぐっている。弥生時代後期のものと考えられている。弥生町出土の壺は、[[東海地方]]東部、特に[[駿河湾]]付近の特徴を残している。このことから、東海地方東部の人が、この地に移り住み[[環濠集落]]を形成したと推測できる<ref>鮫島和夫「壺形土器」『展望日本歴史3 原始社会』東京堂出版 ISBN 4-490-30553-2 c3321{{要ページ番号|date=yyyy年m月}}</ref>。 |

|||

== 特徴 == |

|||

=== 弥生土器の名づけと変遷 === |

|||

[[ファイル:Forms of Pottery by Hasebe Kotondo.png|300px|右|thumb|[[長谷部言人]]提唱の「器形による土器の器種分類」 |

|||

東京大学人類学教室関係者は、発見場所の地名をとって「弥生式土器」とよぶようになった。[[1975年]](昭和50年)、『[[岩波講座日本歴史]]』誌上にて[[佐原真]]は土器の名称に「式」を使うことの不合理を説き、「弥生土器」の名称を使うことを提唱し、以後、一般化した{{Sfn|佐原|1975|pp=113-182}}。 |

|||

---- |

|||

1.甕形土器、2.壺形土器、3.深鉢形土器、4.浅鉢形土器、5.皿形土器、6.高坏形土器 |

|||

]] |

|||

=== 器種 === |

|||

水田稲作の普及によって食生活を中心に生活様式が一変するが、その影響は土器の器種組成{{Refnest|group=注釈|器種の組み合わせの割合。土器組成ともいう{{sfn|佐藤由紀男|2015b|pp=62-68}}。}}と大きさにも見て取ることができる{{sfn|佐藤由紀男|2015b|pp=6-9}}。弥生土器は炊飯に使われる甕・穀物の保存に使われる壺を中心に、盛り付け用の高坏・取り分け用の鉢を加えた4種の器種を基本とする事が多く、甕と壺には蓋が付く{{sfn|設楽博己|2022|pp=248-250}}{{sfn|佐原真|2008|pp=110-113}}{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}{{Refnest|group=注釈|縄文土器の器種組成は中期まで深鉢が主で、後期に浅鉢が加わる{{sfn|佐原真|2008|pp=110-113}}。}}。特に壺は弥生文化を象徴する器種で{{sfn|設楽博己|2022|pp=260}}{{sfn|山岸良二|1996|pp=1007}}、いずれの地域でも水田稲作が始まると壺の比率は1割程度になり、稲作が主たる食糧生産として定着するとその割合は3割を超えるとする研究もある{{sfn|設楽博己|2022|pp=260}}。 |

|||

一方で、特定の地方にのみ見られる器種もある。北部九州で製作された棺専用の[[甕棺墓|甕棺]]{{sfn|山岸良二|1996|pp=1007}}{{Refnest|group=注釈|日用土器を二次的に棺に転用したものは各地に見られる{{sfn|佐原真|2008|pp=113-115}}。}}、関東地方で再葬時の骨壺に使用された人面土器{{sfn|山岸良二|1996|pp=1007}}{{sfn|佐原真|2008|pp=118}}、近畿で生産された取っ手と円筒形の頸を持つ水差し{{sfn|佐原真|2008|pp=119}}、西日本に見られる底に穴を開けた有孔甕{{sfn|佐原真|2008|pp=122}}、瀬戸内に見られる器台が極めて大型した[[特殊器台・特殊壺#特殊器台|特殊器台]]とこれに据える底のない[[特殊器台・特殊壺#特殊壺|特殊壺]]{{sfn|佐原真|2008|pp=124}}、伊勢湾沿岸にみられる胴に丸い穴を開けた丸窓付土器{{sfn|永井宏幸|2015|pp=269-299}}、畿内を中心に広がり祭祀に用いられた[[手焙形土器]]{{sfn|高橋一夫|1998|pp=115-117}}などが挙げられる。 |

|||

== 時期区分 == |

|||

===背景=== |

|||

水田稲作や水稲が渡来する時期にわずかに遅れて、弥生土器が生まれる、稲の栽培の開始時期の土器は縄文土器であった。この土器の1%が縄文土器だが朝鮮半島の作成技法を用いていた。こうして、両方の土器の混じった新たな形式の弥生土器が次の地層から見出されるようになった。稲作の経路は、朝鮮半島由来説と、大陸から直接日本に来た説に大別される。土器や農具から、朝鮮半島由来説が有力(考古学)である。稲の遺伝子から、日本の稲の6割占める稲は朝鮮半島に存在して、稲の4割を占める稲は、朝鮮半島には存在しない。朝鮮半島には無く、中国大陸において、この系統は6割を占める。日本のもう一つの稲も大陸での割合は20%強である。このため、少なくとも稲の約40%は朝鮮半島を経ずに大陸から直接伝来したと思われる<ref>佐藤洋一郎 稲の来た道 日本古代史つれづれブログhttps://aomatsu123.blog.fc2.com/blog-entry-208.html{{出典無効|date=2021-08-25|title=ブログ}}</ref>。なお、考古学における朝鮮半島伝来説の根拠は、抉入柱状片刃石斧が朝鮮半島でしか出土していない事による。 |

|||

<gallery mode="packed" caption="大阪府柏原市・藤井寺市 船橋遺跡出土" heights="200"> |

|||

===土器の年代学=== |

|||

File:壺形土器(弥生土器)船橋遺跡.jpg|壺形土器<br>中期(前2~前1世紀) |

|||

土器は、年代を決める指標としての役割を担っている。年代を計る目盛として使用できるのは、土器が最も一般的・普遍的で、豊富の遺物であり、粘土で工作できるので器形は制作者の考えでつくられ、土質・作り方・仕上げかた・飾り方などは多種多様である。土器は、壊れやすいという特徴も持っているが、次々とつくることができ、新陳代謝がはやい。この特徴から器種や技法的特徴は受け継がれてゆく。こうした土器の変遷をたどれば、年代の目盛をつくることができる。また、粘土は、どこでも入手でき、その地方を特定することに役立つ<ref>佐原真「大和川と淀川」(金関恕・春成秀爾編集『佐原真の仕事4 道具の考古学』岩波書店 2005年)255ページ</ref>。これを[[型式学的研究法]]といい、[[浜田耕作]]によってヨーロッパから紹介された。 |

|||

File:甕(弥生土器)船橋遺跡出土.jpg|甕<br>後期(1~3世紀) |

|||

File:鉢形土器(弥生土器).jpg|鉢形土器<br>中期(前2~前1世紀) |

|||

File:高杯(弥生土器)船橋遺跡出土.jpg|高杯<br>中期(前2~前1世紀) |

|||

</gallery> |

|||

=== 装飾 === |

|||

=== 縄文土器と弥生土器の時代区分 === |

|||

弥生土器は簡素な土器とされるが、装飾が失われた訳ではない。北部九州では沈線文を中心に木葉文や重弧文などあっさりとした文様を施した[[遠賀川式土器]]が流行し、弥生中期になると無文になっていくが赤彩することが多くなる{{sfn|設楽博己|2022|pp=244-245}}。遠賀川式土器は近畿地方でも流行するが、弥生中期には逆に文様が増えて櫛描文・簾状文で器面を埋め尽くすようになり、やがて効率よく回転台を用いて凹線文を施すようになる{{sfn|設楽博己|2022|pp=246-247}}。一方で東日本では[[亀ヶ岡式土器|亀ヶ岡式(縄文)土器]]から発展した磨削縄文など縄文の影響が残り、関東地方では[[古墳時代]]まで、東北地方では古墳時代以降も縄文が残る{{sfn|設楽博己|2022|pp=247-248}}。 |

|||

過去において、縄文土器と弥生土器は同じ時代に違う民族が作った土器であるとする説があった。しかし、[[1918年]](大正7年)から始まった[[濱田耕作]]らによる[[鹿児島県]][[指宿市]]の[[橋牟礼川遺跡]]の発掘調査の中で、[[開聞岳]]噴火に由来する[[火山灰]]層を挟み上層から弥生土器(とされたもの)が、下層から縄文土器が出土したことから、縄文土器は弥生土器より古いことが初めて明らかになった<ref>「土器の新旧が火山灰で明らかに」『日本人は大災害をどう乗り越えてきたのか』p123、文化庁編、2017年6月25日、朝日新聞出版社、{{全国書誌番号|22919396}}</ref>。なお、濱田耕作らが発掘したこの[[橋牟礼川遺跡]]の「弥生土器」は、実は弥生土器ではなく、[[古墳時代]]後期の「[[成川式土器]]」という九州南部独特の土器であったことが今日の研究で判明している{{Sfn|橋本|2015|pp=20-24}}。 |

|||

=== 製作法 === |

|||

===弥生土器の代表、遠賀川式土器の時代区分=== |

|||

弥生土器は轆轤を使わず粘土紐を積み上げて成形し、野焼きによって焼成される{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。成形については弥生時代中期からタタキ技法が取り入れられ、時代が降るにつれてタタキ技法が発達し、成形の工程がより効率化されていく{{sfn|長友朋子|2015|pp=26-31}}。野焼きをする際は土器を藁や土で覆って焼かれたと考えられ、縄文土器に比べると焼成温度が高く仕上がりは全体的に赤みを帯び、燃料に触れた部分に黒斑が生じる。また後期になると重ね焼きが行われたと考えられ、より効率的な生産が行われた{{sfn|長友朋子|2015|pp=31-33}}。 |

|||

弥生土器においても、その様式を元に、成立年代の[[編年]]が試みられている。1930年代に浜田に師事した[[小林行雄]]は、近畿地方の弥生土器を第Ⅰ〜第Vの5様式に分けた。第Ⅰ様式の時期を前期、第Ⅱ〜第Ⅳ様式の時期を中期、第V様式の時期を後期とした。前期には畿内弥生土器より先立って出現した北九州の板付式土器の時期を含めた。これらは'''[[遠賀川式土器]]'''(おんががわしきどき)と総称されている。 |

|||

また生産体制については、基本的に同一集団内での生産・消費で、一部に交易に用いられる容器としての移入があったと考えられているが、いくつかの特定地域では土器自体が交易品として流通した可能が指摘されている{{sfn|若林邦彦|2015|pp=56-59}}。特に、中期の生駒西麓産土器を始めとする西日本の一部の土器には、規格性が高く成形から焼成まで効率を重視した生産手法に変化する傾向があり、特定の製作者により土器を大量生産するシステムが成立していたと考えられる{{sfn|長友朋子|2015|pp=36-38}}。 |

|||

===古墳時代の開始 全国的に統一された様式、各地の土器が他の地方で大量出土=== |

|||

弥生時代に続く時代が古墳時代で、大規模古墳が全国一斉に出来た時、弥生時代は終わったとされる。このため、師升と言う、倭の王(少なくとも九州北部を支配していた可能性が高い)が楽浪郡に使いを送った時代も弥生時代となる。古墳は、一説には卑弥呼の墓ともされる、奈良の箸墓古墳を契機として全国に一斉に古墳が現れる。しかし、今では、箸墓古墳の前に、撥型の前方部を持つかなり大きな古墳が複数、確認されている。 |

|||

== 地域ごとの編年 == |

|||

土器の形態での弥生土器の遷移は次である。 |

|||

=== 九州 === |

|||

[[ファイル:板付遺跡 出土土器.JPG|thumb|250px|right|板付1式土器<br>板付遺跡出土・前期]] |

|||

[[File:GiantYayoiFuneraryJar.jpg|thumb|180px|甕棺]] |

|||

[[刻目突帯文土器]]の一種である[[夜臼式土器]]は縄文土器の形態を色濃く残すが、製作技術に朝鮮半島南部からの影響が見られることや水田跡から出土したことから、これを最初期の弥生土器とする見方が主流となっている。この時期を早期あるいは先Ⅰ期と呼ぶ{{sfn|石田智子|2015|pp=121-123}}{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}{{sfn|佐藤由紀男|2015b|pp=6-9}}{{sfn|柳田康雄|1996|pp=370-371}}。 |

|||

前期には北部九州で彩文やヘラ描文をもつ[[板付遺跡|板付式土器]]が成立する。前期前半の板付式土器は玄界灘沿岸に分布するが、前期後半には九州全域に広がる{{sfn|石田智子|2015|pp=123-126}}{{sfn|柳田康雄|1996|pp=370-371}}。前期後半の板付式土器はさらに細分されるが、その一部は東へ広がった。東伝した土器の総称を[[小林行雄]]は[[遠賀川式土器]]と名付けたが、この名称は九州の研究者は用いない{{sfn|柳田康雄|1996|pp=370-371}}。 |

|||

弥生時代とその後に続く古墳時代との境界は曖昧であったが、1934年に[[大阪府]][[豊中市]]の庄内小学校遺跡から出土した'''庄内様式'''([[田中琢]]により命名)と、1938年に[[奈良県]][[天理市]]の[[布留遺跡]]から出土した'''布留様式'''とが見出された。これらは古墳時代の[[土師器]]と分類され、古墳時代との境界がこの時、明瞭になった('''全国的に統一された様式、各地の土器が他の地方で大量出土''')。 |

|||

中期の代表は北部九州で成立した[[須玖式土器]]である。須玖式土器は文様が目立たない形で、日用土器の他に甕棺などの祭祀専用土器が多く、赤彩も増える。また[[遠賀川]]を境に地域差が明確になる{{sfn|柳田康雄|1996|pp=370-371}}{{sfn|石田智子|2015|pp=126-135}}。中九州では須玖式土器の影響が顕著うける[[黒髪式土器]]が広がるが、南九州では中期初頭の[[入来式土器]]から中期後半の[[山ノ口式土器]]にかけて独自の発展を遂げ、東九州では地域差が大きく日向地域では南九州の影響が強い{{sfn|石田智子|2015|pp=126-135}}。 |

|||

この庄内式などの土師器は、それまでと違い、全国で地方差の少ない土器である事がひとつの特徴となっている。また、各地での交流が起こり、1遺跡で、全国の地方土器が大量に見出されている事も目立つ。しかし、研究者の解釈により同じ様式名称を用いても年代には若干の相違がある。さらにその後の研究成果で定義も修正されることがある。 |

|||

後期になると高坏を中心に近畿・瀬戸内の様式の影響が見られるようになる{{sfn|柳田康雄|1996|pp=370-371}}。北部九州では、彩文が粗雑になる[[高三瀦式土器]]から口縁屈曲部に稜線をもつ[[下大隅式土器]]へ移行し、中九州では重弧文とジョッキ形土器を特徴とする[[免田式土器]]や甕の長胴化が著しい[[野辺田式土器]]が現れる。東九州では後期式と呼ばれるハケメや櫛描波文を有する土器が生産されたが、この土器相は古墳時代まで継続する。南九州では薩摩半島では[[松木薗式土器]]、大隅半島では[[高付式土器]]が流行し地域差が明確になっていく{{sfn|石田智子|2015|pp=135-141}}。 |

|||

== 縄文土器との関係、文化圏、海外との関係 == |

|||

===縄文晩期の文化圏=== |

|||

弥生土器の出現の前の[[縄文土器]]は、[[尾張国]]を境界に東日本と西日本の文化圏に大別される。西日本は、装飾の少ない簡素な土器が後期以降中心となる。東日本は、東北に見られる{{読み仮名|'''[[亀ヶ岡式土器]]'''|かめがおかしき}}のような火炎型の土器が特徴的である。 |

|||

<!-- |

|||

時代とともに文化圏は変わり、また、下位の文化圏が生まれ消えていった。 |

|||

--> |

|||

===弥生土器と縄文土器の関係=== |

|||

西日本では、縄文晩期末(弥生早期)、縄文土器は、'''[[刻目突帯文土器]]'''(きざみめとったいもんどき)である。この土器は、板付遺跡などの水田の発見された最初の層の大部分を占める。このうち、数%は、形は突帯文土器である(以前は朝鮮無文土器の技法を使い造られていたとする説があったが、それ以前の縄文時代には既に日本で無文土器は発見されており否定される)。 |

|||

=== 中国・四国 === |

|||

その後、形は縄文系を保ち、無文土器の技法を用いる、弥生土器、板付1式が生まれた。この意味で、西日本の縄文土器は、弥生土器の系譜に連なっている。 |

|||

[[File:器台形土器(弥生土器).jpg|180px|thumb|器台形土器<br>上東遺跡出土・後期]] |

|||

中国・四国地方は、北部九州と近畿を結ぶ場所と評価されがちであるが、実際には隣接した地域との関係性を持ちつつ独自性がある弥生土器が生産された{{sfn|河合忍|2015|pp=160-161}}。地域的には山陰・西部瀬戸内・東部瀬戸内・四国南部に分けることが多い{{sfn|河合忍|2015|pp=183-186}}。 |

|||

早期では、周防西部・長門周辺で北部九州に連動する傾向が指摘されている{{sfn|河合忍|2015|pp=186}}。前期前葉から遠賀川式土器が玄界灘から瀬戸内にかけて広がっていくが、前期中葉からは山陽から四国では削出突帯やヘラ描平行沈線文が主体となった独自性が見られるようになる{{sfn|河合忍|2015|pp=187}}。さらに前期後葉になると逆L字形の口縁の下に多数の沈線をもつ瀬戸内形甕に代表される[[阿方式土器]]が成立するが、瀬戸内形甕は東九州から東海に至る広範囲に流通した{{sfn|河合忍|2015|pp=187-189}}{{sfn|正岡睦夫|1996|pp=408}}。 |

|||

===波及の限界と文化圏=== |

|||

弥生早期に続く弥生前期、北九州の水田農耕は、西日本文化圏に急速に広がる。しかし、尾張の西半分で、拡大は一時、停滞する。この境界は、縄文晩期の刻目突帯文土器の境目で、西日本文化圏の端でもあった。 |

|||

中期前葉では、西部瀬戸内で北部九州の影響を受けた内折口縁土器が出現するが、土佐から伊予南部にかけては縄文晩期の系譜を引く西南四国型甕が生産された{{sfn|河合忍|2015|pp=189}}。中期中葉には西部瀬戸内では須玖式土器が流通するが、それ以東では櫛描文や貼付突帯文が流行しやがて凹線文へと移行する{{sfn|河合忍|2015|pp=190}}。中期後葉でも依然として凹線文は盛行するが、山陰側の[[塩町式土器]]に見られるように装飾性が強くなる傾向にあり、東に行くほど近畿に近い特徴が現れるようになる。また、瀬戸内では伊予型高坏や広口壺など、隣接する地域から特定器種や文様などを選択的に受容し地域差が明確になる{{sfn|河合忍|2015|pp=190-192}}。 |

|||

この弥生時代前期の時期にも、縄文土器の流れをくむ各地の特徴を持つ刻目突帯文土器が1~5割見いだされる。北九州からの移住者と地元の住人が、ひとつの集落をつくっていた。 |

|||

後期前葉では、西部瀬戸内でも凹線文が受容されていく{{sfn|河合忍|2015|pp=192}}。後期中葉では山陰と東部瀬戸内の地域差が強まっていき、山陰では鼓形器台・台付装飾壺・スタンプ文・複合口縁など独自性を増し、中国山間部まで影響を及ぼす。また東部瀬戸内では吉備を中心に[[上東式土器]]が広がるが、四国北東部では器台が減少し凹線文が衰退するなど地域差が生まれる{{sfn|河合忍|2015|pp=192-193}}{{sfn|正岡睦夫|1996|pp=408}}{{sfn|東森市良 |

|||

尾張の中心を境に、弥生土器の波及は一時、停滞したが、この境界を超えると、中部、北陸、関東、東北南部まで急速に普及した。しかし、東北中心部では長く縄文土器の時代が続き、弥生土器の普及は遅れる。 |

|||

|1996|pp=409}}。一方で西部瀬戸内では再び北部九州の影響が強くなり下大隈式土器が流通する{{sfn|河合忍|2015|pp=192-193}}。後期後葉では北部九州の影響範囲が東進し、讃岐西端まで及ぶ。その東側では前段階から引き続き地域差をもって発展するが、阿波では吉備系・近畿系の両方からの影響を受けて複雑な様相を呈する。また、後期後葉では特殊器台や西部瀬戸内系大形器台などが出現する。特に特殊器台は出雲地方でも出土するなど、特異な分布を示す{{sfn|河合忍|2015|pp=193-194}}。 |

|||

=== 近畿 === |

|||

異なる文化圏を超えては、農業技術を含め、土器はなかなか波及して行かない。 |

|||

[[File:壺(弥生土器)唐古・鍵遺跡.jpg|thumb|180px|壺<br>唐古鍵遺跡・前期]] |

|||

近畿の弥生土器研究においては型式ではなく、年代順に第Ⅰ様式から第Ⅴ様式に区分されているが、ここでは一般的な前・中・後に分けて記述する。なお、第Ⅰ様式が前期、第Ⅱ様式から第Ⅳ様式が中期、第Ⅴ様式が後期にあたる{{sfn|若林邦彦|2015|pp=212-214}}。 |

|||

前期は、遠賀川式土器の流通により始まる。文様はヘラ描の直線文を主体として山形文・木の葉文が見られるが、直線文は時代が降るごとに条を増やしていく。また赤彩を施したり蓋が付いたりするものが増え、壺は長頸化と口縁部の外反化が見て取れる{{sfn|若林邦彦|2015|pp=219-228}}。一方で[[紀の川|紀ノ川]]流域には縄文土器の流れを汲む紀伊型甕が生産され、和泉から河内に至る広域で遠賀川式土器と共存していた{{sfn|若林邦彦|2015|pp=219-228}}{{sfn|工楽善通|1996|pp=439-440}}。 |

|||

===海外との関係=== |

|||

====弥生草創期、縄文晩期==== |

|||

水田の開始された菜畑の最下層からは、朝鮮半島の無文土器の出土は無い。ただ、1%程度、型は縄文土器で、技法が無文土器を使う土器が出土している。また、朝鮮半島系の祭器も見いだされていない。 |

|||

中期前半には回転台を用いた櫛描文土器が成立する。この段階では、琵琶湖沿岸から奈良盆地に分布する大和型甕や大阪平野中南部の四分型甕など、地域ごとに特色が見られるようになり、施文の傾向から明石川流域から北は丹波山地、南は紀伊半島までのエリアと大阪平野中部から奈良盆地・琵琶湖沿岸までのエリアに大別できる。また高坏の割合が増え、水差型土器や脚台をもつ器種など新たな器種編成が進行する{{sfn|若林邦彦|2015|pp=228-238}}{{sfn|工楽善通|1996|pp=408}}。中期後半には回転台の使用が頂点に達し、凹線文が出現する。施文は地域色が強くなり、琵琶湖沿岸域では地域色ある壺が現れ、大阪平野部から丹波山地に至るまで台付無頸壺などの器種が現れる。その一方で近畿全円で「く」型口縁甕の比率が圧倒的に多くなるなど、技術的基盤には共通性が見られる{{sfn|若林邦彦|2015|pp=238-247}}{{sfn|若林邦彦|2015|pp=261-263}}{{sfn|工楽善通|1996|pp=439-440}}。またこの頃に奈良盆地を中心にヘラ描の絵画土器が現れる{{sfn|工楽善通|1996|pp=439-440}}。 |

|||

====縄文系の形 朝鮮の無文土器の技法==== |

|||

この様に、弥生時代最古の菜畑遺跡最下層での出土土器は、縄文土器である刻目突帯文土器である。その後、形は縄文土器そっくりだが、朝鮮半島の無文土器の技法を使う土器に変わった。これが、最初の弥生土器である、板付一式となる。 |

|||

後期になると、近畿北部と南部で土器様式や技術体系の差異が大きくなり、型式変化も連動しなくなる。とくに北部では櫛描文が消失し、細かな地域性を見出すことも難しくなる。製作方法では回転台を使用しなくなり、タタキ締めによる土器製作の省力化が普及する{{sfn|若林邦彦|2015|pp=247-261}}{{sfn|若林邦彦|2015|pp=261-263}}{{sfn|工楽善通|1996|pp=439-440}}。前段階で土器に描かれた絵画は姿を消して、一部に記号化した図柄が描かれるようになる{{sfn|工楽善通|1996|pp=439-440}}。 |

|||

====朝鮮半島の農耕儀礼の祭器の増加==== |

|||

朝鮮半島の農耕儀礼用の祭器である、高坏など祭器は最下層からは見出されていない。しかし、その後、朝鮮半島系の祭器は、次第に増えて行く。しかし、この普及は主に九州であり、西日本では、この祭器は遠方になるほど、次第に減っていく<ref>{{Cite web|title=Ⅲ 基礎的事実の確認|url=https://www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/fujio/suitonoko/noko.html#3|website=www.rekihaku.ac.jp|accessdate=2021-08-25|publisher=国立歴史民俗博物館|work=水稲農耕と突帯文土器|last=藤尾|first=慎一郎|year=1990|authorlink=藤尾慎一郎|quote=突帯文土器様式が成立した当初の器種構成は甕と鉢で、のちに壺と高坏が加わる。ただし西部九州では突帯文土器様式が成立した当初から壺と高坏をもっていた可能性が高い。縄文土器以来の器種構成に朝鮮半島起源の器種が加わっていく過程は、水稲農耕が始まり定着していく過程と密接な関連をもっているのである。}}</ref><ref>{{Cite book|和書|title=王権誕生|publisher=講談社|location=東京|isbn=4-06-268902-2|oclc=46479247|first=薰|last=寺沢|year=2000}}{{要ページ番号|date=yyyy年m月}}</ref>。 |

|||

後期から古墳時代前期の間に[[庄内式土器]]が成立するが、これを弥生土器とする場合には終末期もしくは第Ⅵ様式に位置づける場合がある{{sfn|工楽善通|1996|pp=439-440}}。 |

|||

====朝鮮半島での弥生土器の大量出土と交易の確立==== |

|||

縄文土器と同様、弥生土器も朝鮮半島南部で発掘されている。初期には、金海地域を中心に出土し、交易がおこなわれていた事が解る。 |

|||

=== 東海 === |

|||

前期後半から朝鮮半島での弥生土器の出土は増え、特に中期、朝鮮半島、勒島では大量の弥生土器が見いだされ倭人が交易に出かけた様子がうかがえる。これは、勒島と壱岐の原ノ辻との間に集約され確立された交易ルートである。原の辻では、無文土器も出土している。弥生時代後期、勒島の弥生土器は減り、金海地区との交易に移った<ref>{{Cite journal|author=白井克也|editor=埋蔵文化財研究会第49回研究集会実行委員会|year=2001|title=勒島貿易と原の辻貿易|url=http://www.ops.dti.ne.jp/~shr/wrk/2001a.html|journal=弥生時代の交易 : モノの動きとその担い手 : 第49回埋蔵文化財研究集会|pages=157-176}}</ref><ref>{{Cite journal|last=石丸|first=あゆみ|date=2011-03-20|title=朝鮮半島出土弥生系土器から復元する日韓交渉 : 勒島遺跡・原ノ辻遺跡出土事例を中心に|url=https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/27615|language=ja|doi=10.15083/00027606}}</ref>。 |

|||

[[File:円窓付壺(弥生土器).jpg|thumb|180px|円窓付壺<br>熱田貝塚出土・中期]] |

|||

[[File:台付壺(弥生土器)パレススタイル.jpg|thumb|180px|台付壺(パレススタイル)<br>熱田貝塚出土・後期]] |

|||

東海地方は伊勢湾沿岸と太平洋沿岸に大別される。 |

|||

伊勢湾沿岸では前期前葉までは[[馬見塚式土器]]など突帯文系土器であったが、前期中葉に濃尾を中心に遠賀川系の[[金剛坂式土器]]などが、三河では条痕文系の[[水神平式土器]]などが作られるようになる{{sfn|永井宏幸|2015|pp=269-299}}{{sfn|平野吾郎|1996|pp=461-462}}。中期前葉には、濃尾から北勢にかけて貝殻描文系から櫛描文系へと変遷して成立した[[西志賀遺跡|貝田町式土器]]や、水神平式土器から派生した[[岩滑式土器]]が制作される。岩滑式土器は内傾口縁を特徴とした厚口鉢が特徴だが、これは中部高地から奈良県まで広く分布している。中期後葉からは、凹線文系の影響を受けるが、濃尾から三河は近江を経由して伝播するのに対し伊勢では近畿を経由している点が異なる。この頃に貝田町式土器から発展した[[高蔵遺跡|高蔵式土器]]は、台付甕を特徴とし太平洋沿岸まで流通した。また丸窓付土器が盛んに生産されたのもこの頃である。後期前葉は[[八王子古宮式土器]]、中葉から後葉は[[山中式土器]]に代表される。この頃には近畿や瀬戸内の影響を受けるが、一方ではパレススタイル土器と総称される赤彩など装飾性が強い独特な器種が見られる{{sfn|永井宏幸|2015|pp=269-299}}。 |

|||

なお、この時期、弁韓の鉄鉱山の発掘現場からも弥生土器が発見され、倭人が弁韓の鉄を採ると言う魏志倭人伝の記述が検証された。この鉄鉱石採掘場は、周りが周囲から閉鎖された場所であり、その中から弥生土器が発見された。 |

|||

太平洋沿岸では前期の史料が少ないが伊勢湾岸沿岸と同期していたと考えられる{{sfn|永井宏幸|2015|pp=299-302}}。中期前葉には伊勢湾沿岸の水神平式土器から発展した[[丸子式土器]]が成立するが、中期中葉以降は[[天竜川]]より東で独自に発展してゆく。中期中葉には長頸壺が展開するが、その中でも[[嶺田式土器]]は南信濃の阿島式土器との類似性が認められる。中期後葉には遠江で白岩式土器、駿河で有東式土器が生産されるが、いずれも南関東の[[宮ノ台式土器]]と関連が強い。後期は西遠江で[[伊場遺跡|伊場式土器]]、東遠江で[[菊川式土器]]、駿河に[[登呂遺跡|登呂式土器]]が分布するが、登呂式土器は西関東の土器と共通点が多い{{sfn|永井宏幸|2015|pp=299-302}}{{sfn|平野吾郎|1996|pp=461-462}}。 |

|||

交易以外にも、鉄の鉱石採取にも倭人の関与がある。 |

|||

== |

=== 北陸 === |

||

北陸地方への弥生文化は、主に近江・若狭を通じて近畿地方から伝わったが、副次的に山陰から日本海を通じても流入した。また東部においては、信濃川経由で群馬、阿賀野川経由で福島との関係が深く、太平洋側のルートを通じて文化が伝播してきた。したがって東西で様相が異なる{{sfn|橋本澄夫|1996|pp=484-485}}。 |

|||

土器は人の移動を伴う事が知られている。交易での移動ももちろんある。土器に入れて交易品を運ぶのである。 |

|||

北陸西部での早期後葉から前期前葉には、[[長竹式土器]]が設定されている。前期には大陸系の影響が見られる[[柴山出村式土器]]が成立するが、なおも工字文など[[大洞式土器|大洞式(縄文)土器]]の影響も残る。柴山出村式土器の一部は北陸西部から伊勢湾沿岸まで分布している。中期には北部九州から山陰の要素をもつ[[矢木ジワリ式土器]]が成立するが、同時期には近畿北部櫛描文系と伊勢湾沿岸条痕文系が流入しており、複雑な地域間交流が行われていたと考えられる{{sfn|永井宏幸|2015|pp=302-312}}{{sfn|橋本澄夫|1996|pp=484-485}}。やや遅れて成立する[[小松式土器]]は多様な櫛描文が施されることが特徴で、過去には近畿における中期の櫛描文系土器の代名詞として扱われてきたが、現在は中期中葉に位置づけられている。小松式土器が生産されたのは北陸に農耕文化が定着して大規模な集落が形成された時期で、[[佐渡島]]から東北地方まで広く分布するが、特に佐渡島では専業的な生産が行われていた可能性がある{{sfn|永井宏幸|2015|pp=302-312}}{{sfn|橋本澄夫|1996|pp=484-485}}。中期後葉には小松式土器の要素を継承した[[戸水B式土器]]が成立して後期初頭まで影響を残すが、この頃から各地で独自性をもった土器が生産されるようになる。標準的な指標として高杯や有段口縁甕の特徴を元に、前葉の[[猫橋式土器]]、中葉から後葉の[[法仏式土器]]が設定されている{{sfn|永井宏幸|2015|pp=302-312}}{{sfn|橋本澄夫|1996|pp=484-485}}。 |

|||

===関東への移住=== |

|||

関東では、西日本の土器が、現地の土器と混ざり合う場合があり、移住の証拠とされる。西日本での例と似ている。しかし、ある家族の住居だけが西日本の場合もあり、単独での移住もあった証拠とされている。この様に、移住の様相についても弥生土器は一つの根拠とされている。 |

|||

北陸東部の最古の弥生土器は[[緒立式土器]]とされる。高杯には変形工字文が多様され、東北南部と類似している。中期の前葉には小松式土器を始めとした北陸西部系、後葉には[[栗林Ⅱ式土器]]を主とした中部高地系土器が流入した{{sfn|永井宏幸|2015|pp=312}}。 |

|||

===海外からの移住=== |

|||

例えば、筑後川沿いの有明海に近い久保遺跡(城島町)では、朝鮮半島系無文土器が数多く出土しいる。ただ、朝鮮半島からの移住については、普通は人骨のタイプから議論がなされ、土器をもって海外からの移住の証拠とはされない。交易の可能性もあるからである。<ref>{{Cite web|title=第32回くるめの考古資料展「くるめ回廊を行く」パンフレット|url=http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3020maibuncenter/2014-0610-1045-551.html|website=www.city.kurume.fukuoka.jp|accessdate=2021-08-25|publisher=久留米市}}</ref>。 |

|||

== |

=== 中部高地 === |

||

中部高地には、[[甲府盆地]]・[[諏訪盆地]]・佐久平・[[長野盆地|善光寺平]]・[[松本盆地|松本平]]などの水田稲作に適した平地に、周辺地域と結ぶ河川を通じて弥生文化が伝播した。特に[[天竜川]]・[[富士川]]を通して東海地方西部の影響が大きく、その流れを東へ伝える回廊的な役割も果たしたが、一方では北陸や関東からの影響も受けて独自の土器形式を成立されていった{{sfn|笹沢浩|1996|pp=495-496}}。 |

|||

===高温で焼き、明るい色調に === |

|||

[[縄文土器]]にくらべて明るく褐色で、薄くて堅い。このような色調や器肉の厚さの違いは、縄文土器が焼成時にまさしく器面を露出させた[[野焼き]](「開放型野焼き」と呼ばれる<ref>{{Cite book|和書|title=みずほの台地の弥生のくらし : 武蔵野台地北部の弥生文化 : 水子貝塚資料館平成15年度企画展|year=2004|publisher=富士見市立水子貝塚資料館|pages=7,''l''.7}}</ref><ref name=":0">{{Cite web|title=弥生時代の鍋|url=http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/ex_old/topics_ex/2007yayoipots/yayoipots.htm|website=www.chiba-muse.or.jp|accessdate=2021-08-25|publisher=千葉県立博物館|year=2008}}</ref>)をするのに対し、弥生土器が藁や土をかぶせる焼成法(「覆い型野焼き」と呼ばれる<ref name=":0" />)を用いたことに由来する。このために焼成温度が一定に保たれて縄文土器にくらべて良好な焼き上がりを実現できたと思われる。こういった焼成技法は、土器の焼成前の赤彩(縄文土器は焼成後に赤彩)といっしょに九州北部で発生したと推察されるが、九州から関東まで時期差があり、弥生土器の出現が東に行くにしたがって遅くなることと関係が深いと思われる。また強度を増すためにつなぎ(混和材)として砂を用いたために、器面に大粒の砂が露出しているのがみられることがある。 |

|||

中部高地では、早期から前期にかけて東海地方西部から条痕文系土器が流入し、これに平行して[[氷式土器]]が成立する。確実な弥生土器としては、水神平式土器や氷式土器の系譜をもつ前期末の[[林里式土器]]が挙げられ、[[伊那谷]]から松本平まで広く分布した{{sfn|永井宏幸|2015|pp=319-323}}{{sfn|笹沢浩|1996|pp=495-496}}。 |

|||

==簡素な形状と時代変遷== |

|||

===縄文土器との比較=== |

|||

縄文土器も、多くは簡素で実用である。弥生土器は、この特に西日本の縄文土器を受け継ぐ。そして、この実用性の傾向が、さらに強く出て、形状も文様も、簡素である。 |

|||

中期には東海地方西部の条痕文系土器の影響を受けて地域ごとに様々な型式が成立するが、これらの連続性は明確ではなく研究課題となっている{{sfn|永井宏幸|2015|pp=319-323}}{{sfn|笹沢浩|1996|pp=495-496}}。ただし中期中葉後半からの中北信の[[栗林式土器]]・南信の[[阿島式土器]]から[[丹保式土器]]への移行は認められる{{sfn|永井宏幸|2015|pp=319-323}}。栗林式は千曲川流域に留まらず広域に分布し、北陸において小松式土器との共存関係で注目される{{sfn|永井宏幸|2015|pp=319-323}}{{sfn|笹沢浩|1996|pp=495-496}}。阿島式土器は条痕文が失われて沈線文を主体として磨消縄文や刺突文を組み合わせた土器で、東海地方の[[瓜郷式土器]]、関東地方の[[須和田式土器]]と共通する要素が強い{{sfn|笹沢浩|1996|pp=495-496}}。 |

|||

縄文土器は、文化圏に分れ、多様であるが、弥生土器は、基本は全国的に同じ形態をとる。特に、弥生の後期においてはこの傾向が強まる。この時期、奴国の金印が出土、前期後半、特に中期におけるクニの形成が、最後の段階を迎えていた。 |

|||

後期は、南北に二分して展開する。中北信ではいわゆる「赤い土器」の[[吉田式土器]]から[[箱清水式土器]]へ移行する。箱清水式土器は研磨した表面に赤彩する壺・鉢・高坏に栗林式土器の系譜を持つ櫛描文の甕が組み合わさる事が特徴で、群馬の[[樽式土器]]や神奈川の[[朝光寺原遺跡#朝光寺原式土器|朝光寺原式土器]]と共通する手法であることなどから、それらと一つの文化圏を形成していた可能性がある{{sfn|永井宏幸|2015|pp=319-323}}{{sfn|笹沢浩|1996|pp=495-496}}。一方で南信では[[座光寺原式土器]]から[[中島式土器]]へと移行する。両者とも畿内型櫛描波状文を施す壺と甕から成り、これに東海地方から流入した高坏とS字状口縁台付甕が組み合わさる{{sfn|笹沢浩|1996|pp=495-496}}。 |

|||

===簡素で、呪術性が薄れ、実用的=== |

|||

縄文土器は、祭祀、呪術の土器(火焔型土器)が特に東日本、東北で出る。西日本にも多少波及した。しかし、弥生土器は、高坏など農耕儀礼用もあるが、目立たない。文様などの装飾も、施されていても、目立たない。 |

|||

=== |

=== 関東 === |

||

[[File:顔面付壺形土器(弥生土器).jpg|thumb|150px|顔面付壺形土器<br>女方遺跡出土・中期]] |

|||

前期には、[[甕棺]]などの埋葬用もある。後期後半には、出雲の40-50mに達する[[四隅突出型墳丘墓]]に吉備の[[特殊器台・特殊壺]]と言う埴輪の前身となるもの(祭祀用の土器)に使われるなどした。 |

|||

関東地方は現東京湾沿岸から旧奥東京湾よりも西を西部、東を東部に2分する。また西部は南北でも相違があり、3地域はそれぞれ南西部は東海東部、西北部は中部高地、東部は東北南部と関係が強い{{sfn|石川日出志|1996|pp=513-514}}。 |

|||

関東では、浮線文系土器を縄文最末期に位置づけ、それよりも後の弥生的土器組成が見られる時期を前期と位置付けている。この時代の土器は浮線文系土器を継承しつつ水神平式土器などの影響を受けており中部高地地方と連動するが、浅鉢などの器種や変形工字文など東北との共通点も残存する{{sfn|石川日出志|1996|pp=513-514}}。 |

|||

====形状と種類==== |

|||

形は、[[壷]]・[[甕]](かめ)・鉢、中期から皿を台の上に載せた形状の高坏(たかつき)などの簡素な形をしたものが多く、穀物の調理や保存用の容器が中心につくられた。また、壺や鉢にも台を取り付けたものが登場する。台を独立させた器種として[[特殊器台・特殊壺|器台]]が登場する。器種構成の差は、西日本においては明らかだが、東日本においては不明確である。 |

|||

中期初頭は、東海東部の丸子式壺が[[岩櫃山式土器]]の共伴を指標とする。西北部では壺に水神平式系の影響を受けた細頸化などが進行する一方で、磨消文など東北南部との共通点も見られる。また東北南部の影響が強い東北部の[[女方式土器]]、駿河の影響が強い南西部の[[堂山式土器]]などが展開する。中期中頃には西部で条痕文が衰退し、櫛描を意識したヘラ描文に変化する。北西部では縄文的な深鉢が消滅するが、東部では[[天神前式土器]]など東北系土器の影響が南下する。中期後半には南部で遠江の白岩式土器などの影響が及んで櫛描文が定着し、駿河の有東式土器と関連性が強い[[宮ノ台式土器]]が展開するが、北西部では中部高地の栗林式土器の影響を受けた[[竜見式土器]]、東部では東北と関係が強い[[足洗式土器]]が広がり、地域差が明確になる{{sfn|石川日出志|1996|pp=513-514}}。 |

|||

文様については、縄目(なわめ)、刻(きざみ)目、櫛で描いたような描(くしがき)文などを施している。器形と文様には、時期差と地域差があり、例えば、櫛描文は長野県などの中部高地の系譜を引いており、南関東のものには、細かな縄文が施されるなどの違いがある。 |

|||

後期は宮ノ原式土器から[[久ヶ原式土器]]へ変わる時期を画期とする。久ヶ原式土器からやや遅れて[[弥生町遺跡|弥生町式土器]]が成立して併存する。弥生町式土器は東海地方の登呂式土器や[[飯田式土器]]の影響が強く、菊川式壺も共伴する。北西部では中部高地の箱清水式土器と関連が深い[[樽式土器]]が展開し、東部には[[長岡式土器]]などの東北地方系を脱した独自の型式が確立する{{sfn|石川日出志|1996|pp=513-514}}。 |

|||

==使用目的== |

|||

貯蔵・保存・煮炊き・[[供物|供え物]]用などのためにつくられた。 |

|||

=== 東北 === |

|||

* [[穀物]]を蒸すなど、調理用に使われた。 |

|||

[[File:浅鉢形土器(弥生土器).jpg|thumb|浅鉢形土器<br>陸前高田市出土・前期]] |

|||

* [[貯蔵]]のための甕 |

|||

[[File:壺型土器(弥生土器)南御山遺跡.jpg|thumb|180px|壺型土器<br>南御山遺跡出土・中期]] |

|||

* [[墓]]([[甕棺墓]]) |

|||

東北地方の弥生土器研究は、エリアを北部・中部・南部と奥羽山脈を境に東西に分けて検討されている{{sfn|須藤隆|1996|pp=536-538}}。 |

|||

* 盛りつける土器 |

|||

* 水をくむ土器 |

|||

東北の縄文晩期を代表する土器に[[大洞式土器]]があるが、その中でも最も新しい大洞A'式は弥生前期に並行すると考えられる{{sfn|佐藤祐輔|2015|pp=398-403}}。前期前半の北部の[[砂沢式土器]]と[[最上川]]流域の[[生石2式土器]]は、類遠賀川系土器の壺・甕・蓋が共伴することが特徴である。こうした様相は東伝した弥生土器が在地土器の組成に補完する形で取り入れられ、それと並行して西日本の土器製作技術が在地土器に取り入れられていったと考えられる{{sfn|佐藤祐輔|2015|pp=433-435}}{{sfn|須藤隆|1996|pp=536-538}}。前期後半には北部で[[二枚橋式土器]]や[[御所式土器]]など、中部では[[山王Ⅲ層式土器]]など、南部では岩下A遺跡出土土器など、地域差が現れる{{sfn|須藤隆|1996|pp=536-538}}。 |

|||

中期には全域に共通して磨消縄文・充填縄文・複雑なヘラ描文が流行するが、その一方で地域差はより明確になる。北部では[[宇鉄Ⅱ式土器]]や[[井沢式土器]]、中部では[[寺下囲式土器]]、南部では[[南御山Ⅰ式土器]]、[[鱸沼式土器]]などが挙げられる。また南部では再葬墓に用いる大型壺が発達し、南東部では関東北東部と連動して条痕文も取り入れられた{{sfn|須藤隆|1996|pp=536-538}}。中期中葉には南部と中部が連動した地域圏を形成する。代表的な型式として中南部では[[柏山式土器]]や[[桝形囲式土器]]、北部では[[田舎館式土器]]などが挙げられる。田舎館式土器は日本海側の[[志藤沢式土器]]や北陸地方の[[山草荷式土器]]と類似しており、日本海側で連動した土器分布圏が確立していた可能性が高い。その一方で最上川上流域では太平洋側の桝形囲式土器と類似する土器が分布しており、奥羽山脈を越えた東西交流も盛んであったと考えられる{{sfn|須藤隆|1996|pp=536-538}}。中期後半には、南部の[[桜井式土器]]、中部の[[崎山式土器]]や[[十三塚式土器]]、北部の大石平出土土器などが知られる。装飾は磨消縄文・充填縄文は消滅してへら描文が発達して多条化が進み、北部では日本海側と太平洋側の2系統の土器を統合しつつ長頸壺が発達する{{sfn|須藤隆|1996|pp=536-538}}。 |

|||

後期になると地域ごとの特色が失われ、全域に広義の[[天王山式土器]]が流通する。中期と比べると器種組成が一変し、壺と甕の造りに差異がなくなっていく{{sfn|須藤隆|1996|pp=536-538}}。 |

|||

== 周辺地域の土器との関係 == |

|||

=== 朝鮮半島 === |

|||

最初期の弥生土器は、水田稲作の技術と共に朝鮮半島から伝来した土器製作技術によって成立した{{Refnest|group=注釈|朝鮮半島からの影響については、[[黒川式土器|黒川式(縄文)土器]]段階で始まっていたと考えられる{{sfn|石田智子|2015|pp=147-151}}。}}。例えば、覆い野焼、表面を赤く塗って磨き上げる丹塗磨研、粘土紐の接合面が外傾する事などに無文土器の特徴を見出すことが出来る{{sfn|石田智子|2015|pp=121-123}}{{sfn|長友朋子|2015|pp=31-33}}{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。また、中期ごろに導入されたタタキ技法も大陸からの伝播である可能性が高い{{sfn|佐原真|2008|pp=126-127}}。 |

|||

一方では初期の弥生土器は無文土器に比べると造りは丁寧で歪みが少なく、早い時期から装飾を施すようになるなど差異もみられる{{sfn|長友朋子|2015|pp=54-56}}。また、夜臼式土器の壺は[[亀ヶ岡式土器|亀ヶ岡式(縄文)土器]]の影響を受けており、その成立には無文土器と縄文土器の両方の影響があったと考えられている{{sfn|設楽博己|2022|pp=255-256}}{{sfn|佐原真|2008|pp=115-117}}{{sfn|石田智子|2015|pp=146-147}}。 |

|||

弥生土器成立後の朝鮮半島の土器は、青銅器時代後期に窯焼成が始まり、[[三国時代 (朝鮮半島)|三国時代]]には三足器などの新しい器種が制作されるなど、中国からの影響を受けて製作技法や生産体制が変化する。一方で日本では、中期から後期にかけて[[楽浪郡|楽浪]]系・[[三韓]]系の土器は流入していたものの、その影響は弥生土器に及ばず在来技術を独自に発展させていった{{sfn|長友朋子|2015|pp=48}}{{sfn|石田智子|2015|pp=147-151}}。また逆に、弥生時代中期には朝鮮半島南部で弥生系土器が生産されており、弥生人が移住・定着していた可能性も指摘されている{{sfn|石田智子|2015|pp=147-151}}。 |

|||

=== 北海道と沖縄 === |

|||

{{seealso|沖縄貝塚文化|続縄文時代}} |

|||

[[File:壺形土器(弥生土器)恵山式.jpg|thumb|180px|壺形土器<br>室蘭市絵鞆町出土・続縄文時代前期]] |

|||

稲作を伴う弥生文化は東北から九州まで広がったが、同時代に沖縄・北海道では稲作が行われておらず、それぞれ後期[[沖縄貝塚文化|貝塚時代]]・[[続縄文時代]]が展開してした。しかし、それぞれの在地土器には弥生土器の影響がみられる{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}。 |

|||

[[南西諸島]]における影響度合いは南九州との距離に連動している。[[大隅諸島]]の土器は南九州系弥生土器と同調するが、離れている[[沖縄諸島]]では弥生土器に影響されない土器がつくられた。その中間にあたる[[奄美群島]]では、弥生時代前期末から中期前半にかけて南九州の弥生土器の影響を受けて弥生化を強めていくが、弥生時代後期以降には逆に差異が大きくなっていく。こうした変化は、[[南西諸島]]から出土する搬入された弥生土器の数や本州での[[イモガイ]]・[[ゴホウラ]]の出土数と連動しており、[[奄美群島]]に貝交易の仲介集団が居たことを示すと考えられる{{sfn|新里貴之|2015|pp=111-114}}。 |

|||

北海道南部から出土する続縄文時代の前期から中期にあたる[[恵山式土器]]は、1970年頃から東北北部の弥生土器[[田舎館式土器]]の影響下で成立したとする見解がある{{sfn|大坂拓|2015|pp=463-464}}{{sfn|工楽善通|2011|pp=884-888}}{{sfn|佐原真|2008|pp=110-113}}。しかし、その後の研究で恵山式のルーツは縄文土器の[[大洞式土器]]で、恵山式と共通性が指摘されていた田舎館式土器は北海道南部から移住した住民が作った恵山式そのものとする説もある{{sfn|大坂拓|2015|pp=463-464}}。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 129行目: | 142行目: | ||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

'''書籍''' |

|||

{{参照方法|date=2021年8月|section=1}} |

|||

*{{Cite book|和書|first=真|last=佐原|authorlink=佐原真|chapter=農業の開始と階級社会の形成|title=原始および古代1|publisher=[[岩波書店]]|series=[[岩波講座日本歴史]]1|year=1975|date=1975|ncid=BN00368262|pages=113-182|ref=harv}} |

*{{Cite book|和書|first=真|last=佐原|authorlink=佐原真|chapter=農業の開始と階級社会の形成|title=原始および古代1|publisher=[[岩波書店]]|series=[[岩波講座日本歴史]]1|year=1975|date=1975|ncid=BN00368262|pages=113-182|ref=harv}} |

||

*{{Cite book|和書| |

* {{Cite book|和書|author=佐原真|authorlink=佐原真 |editor=春成秀爾 |title=縄紋土器と弥生土器 |year=2008 | |publisher=[[学生社]] |isbn=9784311300691 |ref=harv}} |

||

* {{Cite book|和書|author=設楽博己|authorlink=設楽博己 |title=縄文vs.弥生 |year=2022 | |publisher=[[筑摩書房]] |series=ちくま新書 1624|isbn=978-4-480-07451-5 |ref=harv}} |

|||

* {{Cite book|和書|editor=鹿児島大学総合研究博物館|title=成川式土器ってなんだ? -鹿大キャンパスの遺跡で出土する土器-|url=http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/publications/pdf_images/narikawashiki.html|publisher=[[鹿児島大学総合研究博物館]]|year=2015|date=2015-09-30|ncid=BB19652584|ref=harv}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=高橋一夫 |title=手焙形土器の研究 |publisher=六一書房 |year=1998 |date=1998 |isbn=4947743026 |ref=harv}} |

|||

* {{Cite book|和書|year=1996|title=日本土器事典 |editor=大川清ほか |publisher=[[雄山閣出版]]|isbn=4639014066 |ref=harv}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=工楽善通|chapter=弥生土器総論、ほか |ref={{SfnRef|工楽善通|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=山岸良二|chapter=土器の器形と名称(弥生) |ref={{SfnRef|山岸良二|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=柳田康雄|chapter=九州地方の弥生土器 |ref={{SfnRef|柳田康雄|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=正岡睦夫|chapter=中国・四国地方の弥生土器(瀬戸内) |ref={{SfnRef|正岡睦夫|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=東森市良|chapter=中国・四国地方の弥生土器(山陰) |ref={{SfnRef|東森市良|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=平野吾郎|chapter=東海地方の弥生土器 |ref={{SfnRef|平野吾郎|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=橋本澄夫|chapter=北陸地方の弥生土器 |ref={{SfnRef|橋本澄夫|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=笹沢浩|chapter=中部山岳地方の弥生土器 |ref={{SfnRef|笹沢浩|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=石川日出志|chapter=関東地方の弥生土器 |ref={{SfnRef|石川日出志|1996}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=須藤隆|chapter=東北地方の弥生土器 |ref={{SfnRef|須藤隆|1996}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|year=2011|title=日本考古学事典 |editor1=田中琢 |editor2=佐原真 |publisher=[[三省堂]]|isbn=9784385158365 |ref=harv}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=工楽善通|chapter=弥生土器 |ref={{SfnRef|工楽善通|2011}}}} |

|||

* {{Cite book|和書|year=2015|title=弥生土器 |editor=佐藤由紀男 |publisher=ニューサイエンス社|isbn=978-4-8216-0524-8 |ref=harv}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=佐藤由紀男|chapter=本書の目的と方針・構成、ほか |ref={{SfnRef|佐藤由紀男|2015b}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=安藤広道|chapter=弥生土器と弥生式土器 |ref={{SfnRef|安藤広道|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=長友朋子|chapter=弥生土器の生産、ほか |ref={{SfnRef|長友朋子|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=新里貴之|chapter=沖縄・奄美 |ref={{SfnRef|新里貴之|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=大坂拓|chapter=北海道(南部・中央部) |ref={{SfnRef|大坂拓|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=若林邦彦|chapter=弥生土器の流通-生駒西麓土器の例、ほか |ref={{SfnRef|若林邦彦|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=石田智子|chapter=九州 |ref={{SfnRef|石田智子|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=河合忍|chapter=中国・四国 |ref={{SfnRef|河合忍|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=永井宏幸|chapter=中部 |ref={{SfnRef|永井宏幸|2015}}}} |

|||

** {{Cite book|和書|author=佐藤祐輔|chapter=東北 |ref={{SfnRef|佐藤祐輔|2015}}}} |

|||

'''辞書など''' |

|||

* “[[コトバンク]]”. [[朝日新聞社]], [[CARTA HOLDINGS|VOYAGE MARKETING]]. |

|||

** {{Cite web |url=https://kotobank.jp/word/%E5%BC%A5%E7%94%9F%E5%9C%9F%E5%99%A8-144398 |title=弥生土器 |accessdate=2022-09-25|ref={{sfnref|コトバンク: 弥生土器}}}}(『百科事典マイペディア』ほかより転載)。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 140行目: | 184行目: | ||

*[[土師器]] |

*[[土師器]] |

||

== 外部リンク == |

|||

* {{Kotobank}} |

|||

{{考古学}} |

|||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{DEFAULTSORT:やよいとき}} |

{{DEFAULTSORT:やよいとき}} |

||

2022年10月31日 (月) 08:07時点における版

東京都大田区久が原出土

弥生土器(やよいどき)は、弥生時代に使われた軟質素焼きの土器[1][2]。一般的に「縄文土器と比べると形・装飾が簡素で、高温で焼かれて明るく硬い」と評されるが、実際には一概に言い切れるものではなく、地域ごとに個性豊かに発達した[3][4]。また、先行する縄文土器や後続する土師器との区別も明確ではなく、その線引きは研究者でも一致していない[3][1][注釈 1]。

弥生土器は狩猟採集社会から農耕社会に変化する過程で、在来土器に朝鮮半島の無文土器の製作技術や彩文手法を採り入れて成立したとする説が有力である[7][3][4]。縄文時代に煮炊きに用いられた深鉢は、弥生土器では蓋を被せる甕に変化し、さらに穀物を保存するための壺が大量に作られるようになる。また、食器として用いた高杯や、葬祭・祭祀に用いる甕棺や特殊器台・特殊壺などは、弥生文化の一面を表すと考えられる[1]。現在の弥生土器研究は地域ごとに行われているが、いわゆる広域編年については見解が一致していない[8]。

弥生時代と弥生土器

最初の弥生土器は1884年に弥生町遺跡から発見され、その地名にちなんで弥生(町)式土器と名付けられた。当初、縄文式土器と弥生式土器は使用した民族が違ったとする説もあったが、1910年代に同一の遺跡の下層から縄文式土器、上層から弥生式土器が発見され、縄文式土器に後続するのが弥生式土器であると考えられるようになった[1]。1920年代に山内清男が弥生式土器の底に稲籾の圧痕を発見した事で、「農民の土器」として定着した。その後、研究が進展すると「弥生式土器が使われた時代を弥生(式)時代」と呼ぶようになった[9][1]。

しかし弥生文化の研究が進むと、弥生式土器が地域ごとに多様な様相を持つことが明らかになり、土器の型式(様式)で時代を区分することに疑問を呈する意見が多くなってきた。1975年(昭和50年)に佐原真は、弥生時代を「食料生産を基礎とする生活が始まり、前方後円墳が出現するまでの時代」と再定義し、「弥生時代の土器を弥生土器」と呼ぶことを提案した[10]。現在ではこの定義が一般的である[9][注釈 2]。

一方で、弥生時代は前期・中期・後期に3分される事が多いが、これらは依然として土器編年により区分されている。西日本で遠賀川式土器とそれに並行する弥生土器を前期、近畿地方で櫛描文・凹線文の土器とそれに並行する弥生土器を中期、西日本で無文化が進行した土器とそれに並行する弥生土器を後期と呼ぶことが一般的で、その前後に早期や終末期を加えることもある[11][注釈 3]。

特徴

1.甕形土器、2.壺形土器、3.深鉢形土器、4.浅鉢形土器、5.皿形土器、6.高坏形土器

器種

水田稲作の普及によって食生活を中心に生活様式が一変するが、その影響は土器の器種組成[注釈 4]と大きさにも見て取ることができる[11]。弥生土器は炊飯に使われる甕・穀物の保存に使われる壺を中心に、盛り付け用の高坏・取り分け用の鉢を加えた4種の器種を基本とする事が多く、甕と壺には蓋が付く[13][3][1][注釈 5]。特に壺は弥生文化を象徴する器種で[14][15]、いずれの地域でも水田稲作が始まると壺の比率は1割程度になり、稲作が主たる食糧生産として定着するとその割合は3割を超えるとする研究もある[14]。

一方で、特定の地方にのみ見られる器種もある。北部九州で製作された棺専用の甕棺[15][注釈 6]、関東地方で再葬時の骨壺に使用された人面土器[15][17]、近畿で生産された取っ手と円筒形の頸を持つ水差し[18]、西日本に見られる底に穴を開けた有孔甕[19]、瀬戸内に見られる器台が極めて大型した特殊器台とこれに据える底のない特殊壺[20]、伊勢湾沿岸にみられる胴に丸い穴を開けた丸窓付土器[21]、畿内を中心に広がり祭祀に用いられた手焙形土器[22]などが挙げられる。

- 大阪府柏原市・藤井寺市 船橋遺跡出土

-

壺形土器

中期(前2~前1世紀) -

甕

後期(1~3世紀) -

鉢形土器

中期(前2~前1世紀) -

高杯

中期(前2~前1世紀)

装飾

弥生土器は簡素な土器とされるが、装飾が失われた訳ではない。北部九州では沈線文を中心に木葉文や重弧文などあっさりとした文様を施した遠賀川式土器が流行し、弥生中期になると無文になっていくが赤彩することが多くなる[23]。遠賀川式土器は近畿地方でも流行するが、弥生中期には逆に文様が増えて櫛描文・簾状文で器面を埋め尽くすようになり、やがて効率よく回転台を用いて凹線文を施すようになる[24]。一方で東日本では亀ヶ岡式(縄文)土器から発展した磨削縄文など縄文の影響が残り、関東地方では古墳時代まで、東北地方では古墳時代以降も縄文が残る[25]。

製作法

弥生土器は轆轤を使わず粘土紐を積み上げて成形し、野焼きによって焼成される[1]。成形については弥生時代中期からタタキ技法が取り入れられ、時代が降るにつれてタタキ技法が発達し、成形の工程がより効率化されていく[26]。野焼きをする際は土器を藁や土で覆って焼かれたと考えられ、縄文土器に比べると焼成温度が高く仕上がりは全体的に赤みを帯び、燃料に触れた部分に黒斑が生じる。また後期になると重ね焼きが行われたと考えられ、より効率的な生産が行われた[27]。

また生産体制については、基本的に同一集団内での生産・消費で、一部に交易に用いられる容器としての移入があったと考えられているが、いくつかの特定地域では土器自体が交易品として流通した可能が指摘されている[28]。特に、中期の生駒西麓産土器を始めとする西日本の一部の土器には、規格性が高く成形から焼成まで効率を重視した生産手法に変化する傾向があり、特定の製作者により土器を大量生産するシステムが成立していたと考えられる[29]。

地域ごとの編年

九州

板付遺跡出土・前期

刻目突帯文土器の一種である夜臼式土器は縄文土器の形態を色濃く残すが、製作技術に朝鮮半島南部からの影響が見られることや水田跡から出土したことから、これを最初期の弥生土器とする見方が主流となっている。この時期を早期あるいは先Ⅰ期と呼ぶ[30][1][11][31]。

前期には北部九州で彩文やヘラ描文をもつ板付式土器が成立する。前期前半の板付式土器は玄界灘沿岸に分布するが、前期後半には九州全域に広がる[32][31]。前期後半の板付式土器はさらに細分されるが、その一部は東へ広がった。東伝した土器の総称を小林行雄は遠賀川式土器と名付けたが、この名称は九州の研究者は用いない[31]。

中期の代表は北部九州で成立した須玖式土器である。須玖式土器は文様が目立たない形で、日用土器の他に甕棺などの祭祀専用土器が多く、赤彩も増える。また遠賀川を境に地域差が明確になる[31][33]。中九州では須玖式土器の影響が顕著うける黒髪式土器が広がるが、南九州では中期初頭の入来式土器から中期後半の山ノ口式土器にかけて独自の発展を遂げ、東九州では地域差が大きく日向地域では南九州の影響が強い[33]。

後期になると高坏を中心に近畿・瀬戸内の様式の影響が見られるようになる[31]。北部九州では、彩文が粗雑になる高三瀦式土器から口縁屈曲部に稜線をもつ下大隅式土器へ移行し、中九州では重弧文とジョッキ形土器を特徴とする免田式土器や甕の長胴化が著しい野辺田式土器が現れる。東九州では後期式と呼ばれるハケメや櫛描波文を有する土器が生産されたが、この土器相は古墳時代まで継続する。南九州では薩摩半島では松木薗式土器、大隅半島では高付式土器が流行し地域差が明確になっていく[34]。

中国・四国

上東遺跡出土・後期

中国・四国地方は、北部九州と近畿を結ぶ場所と評価されがちであるが、実際には隣接した地域との関係性を持ちつつ独自性がある弥生土器が生産された[35]。地域的には山陰・西部瀬戸内・東部瀬戸内・四国南部に分けることが多い[36]。

早期では、周防西部・長門周辺で北部九州に連動する傾向が指摘されている[37]。前期前葉から遠賀川式土器が玄界灘から瀬戸内にかけて広がっていくが、前期中葉からは山陽から四国では削出突帯やヘラ描平行沈線文が主体となった独自性が見られるようになる[38]。さらに前期後葉になると逆L字形の口縁の下に多数の沈線をもつ瀬戸内形甕に代表される阿方式土器が成立するが、瀬戸内形甕は東九州から東海に至る広範囲に流通した[39][40]。

中期前葉では、西部瀬戸内で北部九州の影響を受けた内折口縁土器が出現するが、土佐から伊予南部にかけては縄文晩期の系譜を引く西南四国型甕が生産された[41]。中期中葉には西部瀬戸内では須玖式土器が流通するが、それ以東では櫛描文や貼付突帯文が流行しやがて凹線文へと移行する[42]。中期後葉でも依然として凹線文は盛行するが、山陰側の塩町式土器に見られるように装飾性が強くなる傾向にあり、東に行くほど近畿に近い特徴が現れるようになる。また、瀬戸内では伊予型高坏や広口壺など、隣接する地域から特定器種や文様などを選択的に受容し地域差が明確になる[43]。

後期前葉では、西部瀬戸内でも凹線文が受容されていく[44]。後期中葉では山陰と東部瀬戸内の地域差が強まっていき、山陰では鼓形器台・台付装飾壺・スタンプ文・複合口縁など独自性を増し、中国山間部まで影響を及ぼす。また東部瀬戸内では吉備を中心に上東式土器が広がるが、四国北東部では器台が減少し凹線文が衰退するなど地域差が生まれる[45][40][46]。一方で西部瀬戸内では再び北部九州の影響が強くなり下大隈式土器が流通する[45]。後期後葉では北部九州の影響範囲が東進し、讃岐西端まで及ぶ。その東側では前段階から引き続き地域差をもって発展するが、阿波では吉備系・近畿系の両方からの影響を受けて複雑な様相を呈する。また、後期後葉では特殊器台や西部瀬戸内系大形器台などが出現する。特に特殊器台は出雲地方でも出土するなど、特異な分布を示す[47]。

近畿

唐古鍵遺跡・前期

近畿の弥生土器研究においては型式ではなく、年代順に第Ⅰ様式から第Ⅴ様式に区分されているが、ここでは一般的な前・中・後に分けて記述する。なお、第Ⅰ様式が前期、第Ⅱ様式から第Ⅳ様式が中期、第Ⅴ様式が後期にあたる[48]。

前期は、遠賀川式土器の流通により始まる。文様はヘラ描の直線文を主体として山形文・木の葉文が見られるが、直線文は時代が降るごとに条を増やしていく。また赤彩を施したり蓋が付いたりするものが増え、壺は長頸化と口縁部の外反化が見て取れる[49]。一方で紀ノ川流域には縄文土器の流れを汲む紀伊型甕が生産され、和泉から河内に至る広域で遠賀川式土器と共存していた[49][6]。

中期前半には回転台を用いた櫛描文土器が成立する。この段階では、琵琶湖沿岸から奈良盆地に分布する大和型甕や大阪平野中南部の四分型甕など、地域ごとに特色が見られるようになり、施文の傾向から明石川流域から北は丹波山地、南は紀伊半島までのエリアと大阪平野中部から奈良盆地・琵琶湖沿岸までのエリアに大別できる。また高坏の割合が増え、水差型土器や脚台をもつ器種など新たな器種編成が進行する[50][51]。中期後半には回転台の使用が頂点に達し、凹線文が出現する。施文は地域色が強くなり、琵琶湖沿岸域では地域色ある壺が現れ、大阪平野部から丹波山地に至るまで台付無頸壺などの器種が現れる。その一方で近畿全円で「く」型口縁甕の比率が圧倒的に多くなるなど、技術的基盤には共通性が見られる[52][53][6]。またこの頃に奈良盆地を中心にヘラ描の絵画土器が現れる[6]。

後期になると、近畿北部と南部で土器様式や技術体系の差異が大きくなり、型式変化も連動しなくなる。とくに北部では櫛描文が消失し、細かな地域性を見出すことも難しくなる。製作方法では回転台を使用しなくなり、タタキ締めによる土器製作の省力化が普及する[54][53][6]。前段階で土器に描かれた絵画は姿を消して、一部に記号化した図柄が描かれるようになる[6]。

後期から古墳時代前期の間に庄内式土器が成立するが、これを弥生土器とする場合には終末期もしくは第Ⅵ様式に位置づける場合がある[6]。

東海

熱田貝塚出土・中期

熱田貝塚出土・後期

東海地方は伊勢湾沿岸と太平洋沿岸に大別される。

伊勢湾沿岸では前期前葉までは馬見塚式土器など突帯文系土器であったが、前期中葉に濃尾を中心に遠賀川系の金剛坂式土器などが、三河では条痕文系の水神平式土器などが作られるようになる[21][55]。中期前葉には、濃尾から北勢にかけて貝殻描文系から櫛描文系へと変遷して成立した貝田町式土器や、水神平式土器から派生した岩滑式土器が制作される。岩滑式土器は内傾口縁を特徴とした厚口鉢が特徴だが、これは中部高地から奈良県まで広く分布している。中期後葉からは、凹線文系の影響を受けるが、濃尾から三河は近江を経由して伝播するのに対し伊勢では近畿を経由している点が異なる。この頃に貝田町式土器から発展した高蔵式土器は、台付甕を特徴とし太平洋沿岸まで流通した。また丸窓付土器が盛んに生産されたのもこの頃である。後期前葉は八王子古宮式土器、中葉から後葉は山中式土器に代表される。この頃には近畿や瀬戸内の影響を受けるが、一方ではパレススタイル土器と総称される赤彩など装飾性が強い独特な器種が見られる[21]。

太平洋沿岸では前期の史料が少ないが伊勢湾岸沿岸と同期していたと考えられる[56]。中期前葉には伊勢湾沿岸の水神平式土器から発展した丸子式土器が成立するが、中期中葉以降は天竜川より東で独自に発展してゆく。中期中葉には長頸壺が展開するが、その中でも嶺田式土器は南信濃の阿島式土器との類似性が認められる。中期後葉には遠江で白岩式土器、駿河で有東式土器が生産されるが、いずれも南関東の宮ノ台式土器と関連が強い。後期は西遠江で伊場式土器、東遠江で菊川式土器、駿河に登呂式土器が分布するが、登呂式土器は西関東の土器と共通点が多い[56][55]。

北陸

北陸地方への弥生文化は、主に近江・若狭を通じて近畿地方から伝わったが、副次的に山陰から日本海を通じても流入した。また東部においては、信濃川経由で群馬、阿賀野川経由で福島との関係が深く、太平洋側のルートを通じて文化が伝播してきた。したがって東西で様相が異なる[57]。

北陸西部での早期後葉から前期前葉には、長竹式土器が設定されている。前期には大陸系の影響が見られる柴山出村式土器が成立するが、なおも工字文など大洞式(縄文)土器の影響も残る。柴山出村式土器の一部は北陸西部から伊勢湾沿岸まで分布している。中期には北部九州から山陰の要素をもつ矢木ジワリ式土器が成立するが、同時期には近畿北部櫛描文系と伊勢湾沿岸条痕文系が流入しており、複雑な地域間交流が行われていたと考えられる[58][57]。やや遅れて成立する小松式土器は多様な櫛描文が施されることが特徴で、過去には近畿における中期の櫛描文系土器の代名詞として扱われてきたが、現在は中期中葉に位置づけられている。小松式土器が生産されたのは北陸に農耕文化が定着して大規模な集落が形成された時期で、佐渡島から東北地方まで広く分布するが、特に佐渡島では専業的な生産が行われていた可能性がある[58][57]。中期後葉には小松式土器の要素を継承した戸水B式土器が成立して後期初頭まで影響を残すが、この頃から各地で独自性をもった土器が生産されるようになる。標準的な指標として高杯や有段口縁甕の特徴を元に、前葉の猫橋式土器、中葉から後葉の法仏式土器が設定されている[58][57]。

北陸東部の最古の弥生土器は緒立式土器とされる。高杯には変形工字文が多様され、東北南部と類似している。中期の前葉には小松式土器を始めとした北陸西部系、後葉には栗林Ⅱ式土器を主とした中部高地系土器が流入した[59]。

中部高地

中部高地には、甲府盆地・諏訪盆地・佐久平・善光寺平・松本平などの水田稲作に適した平地に、周辺地域と結ぶ河川を通じて弥生文化が伝播した。特に天竜川・富士川を通して東海地方西部の影響が大きく、その流れを東へ伝える回廊的な役割も果たしたが、一方では北陸や関東からの影響も受けて独自の土器形式を成立されていった[60]。

中部高地では、早期から前期にかけて東海地方西部から条痕文系土器が流入し、これに平行して氷式土器が成立する。確実な弥生土器としては、水神平式土器や氷式土器の系譜をもつ前期末の林里式土器が挙げられ、伊那谷から松本平まで広く分布した[61][60]。

中期には東海地方西部の条痕文系土器の影響を受けて地域ごとに様々な型式が成立するが、これらの連続性は明確ではなく研究課題となっている[61][60]。ただし中期中葉後半からの中北信の栗林式土器・南信の阿島式土器から丹保式土器への移行は認められる[61]。栗林式は千曲川流域に留まらず広域に分布し、北陸において小松式土器との共存関係で注目される[61][60]。阿島式土器は条痕文が失われて沈線文を主体として磨消縄文や刺突文を組み合わせた土器で、東海地方の瓜郷式土器、関東地方の須和田式土器と共通する要素が強い[60]。

後期は、南北に二分して展開する。中北信ではいわゆる「赤い土器」の吉田式土器から箱清水式土器へ移行する。箱清水式土器は研磨した表面に赤彩する壺・鉢・高坏に栗林式土器の系譜を持つ櫛描文の甕が組み合わさる事が特徴で、群馬の樽式土器や神奈川の朝光寺原式土器と共通する手法であることなどから、それらと一つの文化圏を形成していた可能性がある[61][60]。一方で南信では座光寺原式土器から中島式土器へと移行する。両者とも畿内型櫛描波状文を施す壺と甕から成り、これに東海地方から流入した高坏とS字状口縁台付甕が組み合わさる[60]。

関東

女方遺跡出土・中期

関東地方は現東京湾沿岸から旧奥東京湾よりも西を西部、東を東部に2分する。また西部は南北でも相違があり、3地域はそれぞれ南西部は東海東部、西北部は中部高地、東部は東北南部と関係が強い[62]。

関東では、浮線文系土器を縄文最末期に位置づけ、それよりも後の弥生的土器組成が見られる時期を前期と位置付けている。この時代の土器は浮線文系土器を継承しつつ水神平式土器などの影響を受けており中部高地地方と連動するが、浅鉢などの器種や変形工字文など東北との共通点も残存する[62]。

中期初頭は、東海東部の丸子式壺が岩櫃山式土器の共伴を指標とする。西北部では壺に水神平式系の影響を受けた細頸化などが進行する一方で、磨消文など東北南部との共通点も見られる。また東北南部の影響が強い東北部の女方式土器、駿河の影響が強い南西部の堂山式土器などが展開する。中期中頃には西部で条痕文が衰退し、櫛描を意識したヘラ描文に変化する。北西部では縄文的な深鉢が消滅するが、東部では天神前式土器など東北系土器の影響が南下する。中期後半には南部で遠江の白岩式土器などの影響が及んで櫛描文が定着し、駿河の有東式土器と関連性が強い宮ノ台式土器が展開するが、北西部では中部高地の栗林式土器の影響を受けた竜見式土器、東部では東北と関係が強い足洗式土器が広がり、地域差が明確になる[62]。

後期は宮ノ原式土器から久ヶ原式土器へ変わる時期を画期とする。久ヶ原式土器からやや遅れて弥生町式土器が成立して併存する。弥生町式土器は東海地方の登呂式土器や飯田式土器の影響が強く、菊川式壺も共伴する。北西部では中部高地の箱清水式土器と関連が深い樽式土器が展開し、東部には長岡式土器などの東北地方系を脱した独自の型式が確立する[62]。

東北

陸前高田市出土・前期

南御山遺跡出土・中期

東北地方の弥生土器研究は、エリアを北部・中部・南部と奥羽山脈を境に東西に分けて検討されている[63]。

東北の縄文晩期を代表する土器に大洞式土器があるが、その中でも最も新しい大洞A'式は弥生前期に並行すると考えられる[64]。前期前半の北部の砂沢式土器と最上川流域の生石2式土器は、類遠賀川系土器の壺・甕・蓋が共伴することが特徴である。こうした様相は東伝した弥生土器が在地土器の組成に補完する形で取り入れられ、それと並行して西日本の土器製作技術が在地土器に取り入れられていったと考えられる[65][63]。前期後半には北部で二枚橋式土器や御所式土器など、中部では山王Ⅲ層式土器など、南部では岩下A遺跡出土土器など、地域差が現れる[63]。

中期には全域に共通して磨消縄文・充填縄文・複雑なヘラ描文が流行するが、その一方で地域差はより明確になる。北部では宇鉄Ⅱ式土器や井沢式土器、中部では寺下囲式土器、南部では南御山Ⅰ式土器、鱸沼式土器などが挙げられる。また南部では再葬墓に用いる大型壺が発達し、南東部では関東北東部と連動して条痕文も取り入れられた[63]。中期中葉には南部と中部が連動した地域圏を形成する。代表的な型式として中南部では柏山式土器や桝形囲式土器、北部では田舎館式土器などが挙げられる。田舎館式土器は日本海側の志藤沢式土器や北陸地方の山草荷式土器と類似しており、日本海側で連動した土器分布圏が確立していた可能性が高い。その一方で最上川上流域では太平洋側の桝形囲式土器と類似する土器が分布しており、奥羽山脈を越えた東西交流も盛んであったと考えられる[63]。中期後半には、南部の桜井式土器、中部の崎山式土器や十三塚式土器、北部の大石平出土土器などが知られる。装飾は磨消縄文・充填縄文は消滅してへら描文が発達して多条化が進み、北部では日本海側と太平洋側の2系統の土器を統合しつつ長頸壺が発達する[63]。

後期になると地域ごとの特色が失われ、全域に広義の天王山式土器が流通する。中期と比べると器種組成が一変し、壺と甕の造りに差異がなくなっていく[63]。

周辺地域の土器との関係

朝鮮半島

最初期の弥生土器は、水田稲作の技術と共に朝鮮半島から伝来した土器製作技術によって成立した[注釈 7]。例えば、覆い野焼、表面を赤く塗って磨き上げる丹塗磨研、粘土紐の接合面が外傾する事などに無文土器の特徴を見出すことが出来る[30][27][1]。また、中期ごろに導入されたタタキ技法も大陸からの伝播である可能性が高い[67]。

一方では初期の弥生土器は無文土器に比べると造りは丁寧で歪みが少なく、早い時期から装飾を施すようになるなど差異もみられる[4]。また、夜臼式土器の壺は亀ヶ岡式(縄文)土器の影響を受けており、その成立には無文土器と縄文土器の両方の影響があったと考えられている[68][69][70]。

弥生土器成立後の朝鮮半島の土器は、青銅器時代後期に窯焼成が始まり、三国時代には三足器などの新しい器種が制作されるなど、中国からの影響を受けて製作技法や生産体制が変化する。一方で日本では、中期から後期にかけて楽浪系・三韓系の土器は流入していたものの、その影響は弥生土器に及ばず在来技術を独自に発展させていった[71][66]。また逆に、弥生時代中期には朝鮮半島南部で弥生系土器が生産されており、弥生人が移住・定着していた可能性も指摘されている[66]。

北海道と沖縄

室蘭市絵鞆町出土・続縄文時代前期

稲作を伴う弥生文化は東北から九州まで広がったが、同時代に沖縄・北海道では稲作が行われておらず、それぞれ後期貝塚時代・続縄文時代が展開してした。しかし、それぞれの在地土器には弥生土器の影響がみられる[1]。

南西諸島における影響度合いは南九州との距離に連動している。大隅諸島の土器は南九州系弥生土器と同調するが、離れている沖縄諸島では弥生土器に影響されない土器がつくられた。その中間にあたる奄美群島では、弥生時代前期末から中期前半にかけて南九州の弥生土器の影響を受けて弥生化を強めていくが、弥生時代後期以降には逆に差異が大きくなっていく。こうした変化は、南西諸島から出土する搬入された弥生土器の数や本州でのイモガイ・ゴホウラの出土数と連動しており、奄美群島に貝交易の仲介集団が居たことを示すと考えられる[72]。

北海道南部から出土する続縄文時代の前期から中期にあたる恵山式土器は、1970年頃から東北北部の弥生土器田舎館式土器の影響下で成立したとする見解がある[73][1][3]。しかし、その後の研究で恵山式のルーツは縄文土器の大洞式土器で、恵山式と共通性が指摘されていた田舎館式土器は北海道南部から移住した住民が作った恵山式そのものとする説もある[73]。

脚注

注釈

- ^ 板付遺跡の水田から出土した夜臼式土器は最古の弥生土器とされるがその様相はなお縄文土器であり、続く板付式土器を最古の弥生土器とする見解もある[1]。また、弥生時代と古墳時代の境に位置する庄内式土器は、弥生時代終末期(第Ⅵ様式)とする見解と古墳時代早期とする見解がある[5][6]。

- ^ ただし、旧来の土器による時代区分を推す専門家もいる[9][1]。

- ^ 早期を加えることは定説になりつつあるが、終末期については定着していない[11]。

- ^ 器種の組み合わせの割合。土器組成ともいう[12]。

- ^ 縄文土器の器種組成は中期まで深鉢が主で、後期に浅鉢が加わる[3]。

- ^ 日用土器を二次的に棺に転用したものは各地に見られる[16]。

- ^ 朝鮮半島からの影響については、黒川式(縄文)土器段階で始まっていたと考えられる[66]。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m 工楽善通 2011, pp. 884–888.

- ^ コトバンク: 弥生土器.

- ^ a b c d e f 佐原真 2008, pp. 110–113.

- ^ a b c 長友朋子 2015, pp. 54–56.

- ^ 佐原真 2008, pp. 145–148.

- ^ a b c d e f g 工楽善通 1996, pp. 439–440.

- ^ 工楽善通 1996, pp. 5.

- ^ 佐原真 2008, pp. 140–142.

- ^ a b c 安藤広道 2015, pp. 10–11.

- ^ 佐原 1975, pp. 113–182.

- ^ a b c d 佐藤由紀男 2015b, pp. 6–9.

- ^ 佐藤由紀男 2015b, pp. 62–68.

- ^ 設楽博己 2022, pp. 248–250.

- ^ a b 設楽博己 2022, pp. 260.

- ^ a b c 山岸良二 1996, pp. 1007.

- ^ 佐原真 2008, pp. 113–115.

- ^ 佐原真 2008, pp. 118.

- ^ 佐原真 2008, pp. 119.

- ^ 佐原真 2008, pp. 122.

- ^ 佐原真 2008, pp. 124.

- ^ a b c 永井宏幸 2015, pp. 269–299.

- ^ 高橋一夫 1998, pp. 115–117.

- ^ 設楽博己 2022, pp. 244–245.

- ^ 設楽博己 2022, pp. 246–247.

- ^ 設楽博己 2022, pp. 247–248.

- ^ 長友朋子 2015, pp. 26–31.

- ^ a b 長友朋子 2015, pp. 31–33.

- ^ 若林邦彦 2015, pp. 56–59.

- ^ 長友朋子 2015, pp. 36–38.

- ^ a b 石田智子 2015, pp. 121–123.

- ^ a b c d e 柳田康雄 1996, pp. 370–371.

- ^ 石田智子 2015, pp. 123–126.

- ^ a b 石田智子 2015, pp. 126–135.

- ^ 石田智子 2015, pp. 135–141.

- ^ 河合忍 2015, pp. 160–161.

- ^ 河合忍 2015, pp. 183–186.

- ^ 河合忍 2015, pp. 186.

- ^ 河合忍 2015, pp. 187.

- ^ 河合忍 2015, pp. 187–189.

- ^ a b 正岡睦夫 1996, pp. 408.

- ^ 河合忍 2015, pp. 189.

- ^ 河合忍 2015, pp. 190.

- ^ 河合忍 2015, pp. 190–192.

- ^ 河合忍 2015, pp. 192.

- ^ a b 河合忍 2015, pp. 192–193.

- ^ 東森市良 1996, pp. 409.

- ^ 河合忍 2015, pp. 193–194.

- ^ 若林邦彦 2015, pp. 212–214.

- ^ a b 若林邦彦 2015, pp. 219–228.

- ^ 若林邦彦 2015, pp. 228–238.

- ^ 工楽善通 1996, pp. 408.

- ^ 若林邦彦 2015, pp. 238–247.

- ^ a b 若林邦彦 2015, pp. 261–263.

- ^ 若林邦彦 2015, pp. 247–261.

- ^ a b 平野吾郎 1996, pp. 461–462.

- ^ a b 永井宏幸 2015, pp. 299–302.

- ^ a b c d 橋本澄夫 1996, pp. 484–485.

- ^ a b c 永井宏幸 2015, pp. 302–312.

- ^ 永井宏幸 2015, pp. 312.

- ^ a b c d e f g 笹沢浩 1996, pp. 495–496.

- ^ a b c d e 永井宏幸 2015, pp. 319–323.

- ^ a b c d 石川日出志 1996, pp. 513–514.

- ^ a b c d e f g 須藤隆 1996, pp. 536–538.

- ^ 佐藤祐輔 2015, pp. 398–403.

- ^ 佐藤祐輔 2015, pp. 433–435.

- ^ a b c 石田智子 2015, pp. 147–151.

- ^ 佐原真 2008, pp. 126–127.

- ^ 設楽博己 2022, pp. 255–256.

- ^ 佐原真 2008, pp. 115–117.

- ^ 石田智子 2015, pp. 146–147.

- ^ 長友朋子 2015, pp. 48.

- ^ 新里貴之 2015, pp. 111–114.

- ^ a b 大坂拓 2015, pp. 463–464.

参考文献

書籍

- 佐原, 真「農業の開始と階級社会の形成」『原始および古代1』岩波書店〈岩波講座日本歴史1〉、1975年、113-182頁。 NCID BN00368262。

- 佐原真 著、春成秀爾 編『縄紋土器と弥生土器』学生社、2008年。ISBN 9784311300691。

- 設楽博己『縄文vs.弥生』筑摩書房〈ちくま新書 1624〉、2022年。ISBN 978-4-480-07451-5。

- 高橋一夫『手焙形土器の研究』六一書房、1998年。ISBN 4947743026。

- 大川清ほか 編『日本土器事典』雄山閣出版、1996年。ISBN 4639014066。

- 工楽善通「弥生土器総論、ほか」。

- 山岸良二「土器の器形と名称(弥生)」。

- 柳田康雄「九州地方の弥生土器」。

- 正岡睦夫「中国・四国地方の弥生土器(瀬戸内)」。

- 東森市良「中国・四国地方の弥生土器(山陰)」。

- 平野吾郎「東海地方の弥生土器」。

- 橋本澄夫「北陸地方の弥生土器」。

- 笹沢浩「中部山岳地方の弥生土器」。

- 石川日出志「関東地方の弥生土器」。

- 須藤隆「東北地方の弥生土器」。

- 田中琢、佐原真 編『日本考古学事典』三省堂、2011年。ISBN 9784385158365。

- 工楽善通「弥生土器」。

- 佐藤由紀男 編『弥生土器』ニューサイエンス社、2015年。ISBN 978-4-8216-0524-8。

- 佐藤由紀男「本書の目的と方針・構成、ほか」。

- 安藤広道「弥生土器と弥生式土器」。

- 長友朋子「弥生土器の生産、ほか」。

- 新里貴之「沖縄・奄美」。

- 大坂拓「北海道(南部・中央部)」。

- 若林邦彦「弥生土器の流通-生駒西麓土器の例、ほか」。

- 石田智子「九州」。

- 河合忍「中国・四国」。

- 永井宏幸「中部」。

- 佐藤祐輔「東北」。

辞書など

- “コトバンク”. 朝日新聞社, VOYAGE MARKETING.

- “弥生土器”. 2022年9月25日閲覧。(『百科事典マイペディア』ほかより転載)。