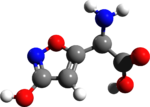

イボテン酸

| イボテン酸 | |

|---|---|

| |

| |

(S)-2-Amino-2-(3-hydroxyisoxazol-5-yl)acetic acid | |

別称 Ibotenic acid | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 2552-55-8 |

| PubChem | 1233 |

| ChemSpider | 1196 (S)-: 5036193 |

| UNII | 44AS82FRSI |

| EC番号 | 622-405-7 |

| KEGG | C10600 |

| ChEBI | |

| ChEMBL | CHEMBL284895 |

| 1371 | |

| |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C5H6N2O4 |

| モル質量 | 158.11 g mol−1 |

| 融点 |

151-152 °C (無水物) |

| 水への溶解度 | H2O: 1 mg/mL 0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL 0.1 M HCl: 4.7 mg/mL |

| 危険性 | |

| GHSピクトグラム |

|

| GHSシグナルワード | 危険(DANGER) |

| Hフレーズ | H301 |

| Pフレーズ | P264, P270, P301+316, P321, P330, P405, P501 |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

イボテン酸(イボテンさん、ibotenic acid)は、アミノ酸の一種であり、テングタケ科のキノコに含まれる。竹本常松らによってイボテングタケから1962年に発見される。テングタケやベニテングタケからも単離される[1]。毒性を持つが、人間の味覚に対してはうま味調味料の主成分であるグルタミン酸の10倍も強いうま味成分として作用する。

イボテン酸には向精神薬としての性質もあり、ヒトにおいては興奮性の効果を示すが、体内で脱炭酸によりムッシモールに変化すると、中枢神経系においてγアミノ酪酸(GABA)の作動薬となって主に抑制系の効果を示す[1]。

発見

[編集]カイニン酸やトリコロミン酸を抽出したことでも知られる日本の薬学者、竹本常松らによって1962年に発見された。イボテングタケ(Amanita ibotengutake、当時はA. strobiliformisとされていた)から初めて抽出されたため、イボテン酸と命名された[2]。英名の "ibotenic acid" もそれに由来する。

竹本らはその後イボテン酸の構造を解明し[3]、これがベニテングタケの毒成分でもあることも解明した[4]。

性質

[編集]イボテン酸は不安定な性質で、50度から60度で脱炭酸しムッシモールとなる[1]。冷蔵庫に保存しても半年程度でほとんどがムッシモールに変化する[1]。ムッシモール(muscimol)の構造は、C4H6N2O2。

イボテン酸は、味蕾に作用して強いうま味を示すと同時に、グルタミン酸受容体にも作用して毒性を示す。

うま味成分としてはグルタミン酸よりも一層強いうま味を持つ。ヒトがうま味を感じる最低濃度はグルタミン酸ナトリウムの約0.02%に対し、イボテン酸は0.001%–0.003%である。つまり、イボテン酸のうま味はグルタミン酸ナトリウムの10倍ほどもあるということである。イボテン酸を含むキノコは、うま味調味料を振りかけたような食味で非常にうまいという。

一方では、トリコロミン酸と共に殺ハエ成分としても知られ、ハエにとっては強力な神経毒である。イボテン酸群のキノコを置いておくと、これをなめたハエはすぐに体が麻痺して動けなくなってしまう。この効果は古くから知られ、世界中でハエ取りに利用されていた。

神経変性作用を有し[5]、脳の生理作用や機能の解明のための動物実験に用いられる事がある[6]。

中毒

[編集]イボテン酸は、興奮性アミノ酸のアスパラギン酸の作動薬であり、ムッシモールは、抑制系のγアミノ酪酸(GABA)の作動薬である[1]。人体では、食べた場合には、イボテン酸は血液脳関門を通過せず、ムッシモールとなって働く[1]。ムッシモールは、GABA受容体に結合することで、神経伝達物質の放出頻度を落とすように作用する。つまり、脳の働きを不活発にするということである。よって、興奮と抑制が同時に起こる複雑な中毒症状が発現する。成人ではムッシモールの影響が強くあらわれ、眠気、不快感、めまい、時に睡眠し、小児ではイボテン酸の影響が強く、多動、興奮、譫妄、痙攣が生じる[7]。成人では死亡はほとんどない[7]。子供では大量摂取により、痙攣、昏睡などの症状が12時間以上続く場合がある[7]。

ヒトの中枢神経系を乱す閾値はムッシモールが6–12mg、イボテン酸は30–60mgほどと考えられるため、主要な中毒成分はムッシモールだともいえる。また、テングタケはムスカリンも0.0003%程度含むので、中毒症状を一層複雑なものにしている。

その薬理作用から、世界中で古くからシャーマニズムの儀式に用いられた。また、イボテン酸はアルコールに溶解しやすく、かつてのヴァイキングなどは蒸留酒にテングタケを漬けた薬用酒を闘いの士気高揚のために飲んでいたという。アメリカなどでは、テングタケの傘の皮をはがして乾燥させたものをタバコのように吸って薬物の代替品として用いることもある。ただし、テングタケは猛毒のα-アマニチンも微量ながら含むため、安易に摂取すべきではない。

イボテン酸を含む菌類

[編集]

イボテン酸群のキノコには以下のようなものがあり、主にキノコの傘の部分に含まれる。乾燥させた粉末状のものがサイケマッシュやエックスマッシュ、セブンスヘブンといった商品名で販売されている。

- テングタケ属 Amanita ・テングタケ節 Sect. Amanita

脚注

[編集]- ^ a b c d e f 草野源次郎「キノコの毒成分」『遺伝』第39巻第9号、1985年9月、p32-36、NAID 40000130647。

- ^ 竹本常松、横部哲朗 (1962-05-31). “イボテングタケの殺蠅成分(第14回大会講演要旨)”. 衛生動物 13(2): 174-175. NAID 110003820760.

- ^ 竹本常松、中島正、横部哲朗 (1964-10-20). “Tricholomic acidおよびIbotenic acidの構造”. 天然有機化合物討論会講演要旨集 (8): 47-52. doi:10.24496/tennenyuki.8.0_47. NAID 110006677439.

- ^ 竹本常松、中島正 (1964-5-31). “ベニテングタケの殺蠅成分(第16回大会講演要旨)”. 衛生動物 15(2): 121. NAID 110003824296.

- ^ 渡辺一哉、田中達也、米増祐吉、【原著】「イボテン酸誘発による辺縁系発作と神経変性」Brain and Nerve 脳と神経 39巻 6号 1987/6/1, doi:10.11477/mf.1406205915

- ^ 竹村文、河野憲二、「前庭動眼反射の視覚的バックアップ機構」 Equilibrium Research 70巻 (2011) 2号 p.95-103

- ^ a b c B Zane Horowitz, Asim Tarabar, et al. (2015年12月29日). “Mushroom Toxicity Clinical Presentation”. 2018年1月20日閲覧。

外部リンク

[編集]- テングタケ(Amanita pantherina) 厚生省 自然毒のリスクプロファイル

- キノコの毒について 日本薬学会環境・衛生部会 環境・衛生薬学トピックス