ウィリアムス管

ウィリアムス管(Williams tube)、またはウィリアムス-キルバーン管(Williams-Kilburn tube)は、陰極線管を使用したコンピュータの記憶装置(メモリ)で、ブラウン管の一種とすることもある。名前は開発者であるフレディー・ウィリアムスとトム・キルバーンに由来する[1][2]。これは、初のランダムアクセス可能な記憶装置(Random Access Memory)であり、いくつかの初期のコンピュータで使用された[3]。

ウィリアムス管は、陰極線管(CRT)上にドットのグリッドを表示することで動作する。CRTの動作原理により、各ドットに静電気の電荷が発生する。各ドットの位置での電荷は、ディスプレイのすぐ前にある薄い金属板で読み取られる。時間の経過とともにディスプレイの表示は薄くなる(すなわち、電荷が失われる)ため、定期的にリフレッシュする必要がある。

それまで主流だった水銀遅延線は水銀中の音波で記録していたため、情報の伝達や更新に音速の制限があった。ウィリアムス管ではその制限が真空管内の電子の速度となるため、より速いサイクルで使用できる。ただし、ドットの間隔を短くしすぎると、電荷が周りのドットにも影響を与えてしまうため、ある程度の間隔を開ける必要があり、小型化が不可能だった。

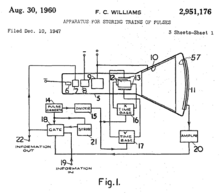

ウィリアムスとキルバーンは、イギリスで1946年12月11日[4]と1947年10月2日[5]に特許を出願し、その後アメリカで1947年12月10日[6]と1949年5月16日[7]に特許を出願した。

動作原理

[編集]ウィリアムス管は、陰極線管(CRT)で発生する二次電子放出という現象を利用したものである。電子ビームがCRT表面の蛍光体に当たると、通常は蛍光体が点灯するが、ビームのエネルギーが所定の閾値(蛍光体の種類によって異なる)を超えると、蛍光体から電子が飛び出す。この電子は短い距離を進んだ後、CRT表面に再び引き寄せられ、放出点から少し離れた場所でCRT表面に落下する。ビームの近傍は電子の放出により負電荷が不足するのでわずかに正に帯電し、一方ドットの周囲では放出された電子が着地するためわずかに負の電荷が発生する。結果として生じるポテンシャル井戸は、電子が元の位置に戻るまでの数秒間、管の表面に留まる[1][8]。その寿命は、蛍光体の電気抵抗と井戸の大きさに依存する。

ポテンシャル井戸を生成するプロセスを、コンピュータメモリの書き込み操作として使用し、2進数の1桁、すなわちビットを格納する。ドットやスペースの集合体、多くの場合、ディスプレイ上の横一列が、コンピュータのワードを表す。ドットの大きさや間隔と寿命、隣接するドットとの干渉を防ぐ能力には関係がある。このため、記録密度には上限があり、1本のウィリアムス管には通常1024~2560ビットのデータを保存することができる。電子ビームは本質的に慣性がなく、ディスプレイ上のどこにでも移動できるため、コンピュータは任意の場所のデータにアクセスすることができるので、ランダムアクセスが可能なメモリとなる[2]。一般的に、コンピュータはアドレスをXとYのペアとしてドライバ回路にロードし、タイムベースジェネレータを起動して選択した場所を掃引し、通常はフリップフロップとして実装されている内部レジスタからの読み出しまたは書き込みを行う。

メモリの読み取りは、書き込み動作によって引き起こされる二次的な効果を利用して行われる。書き込みが行われる短い時間の間に、蛍光体の電荷の再分配により電流が生じ、近くの導体に電圧を誘起する。これは、CRTの表示側のすぐ近くに薄い金属板を置くことによって読み取られる。読み出し動作中、ビームはディスプレイ上の選択されたビット位置に書き込みを行う。以前に書き込まれた場所はすでに電子が欠乏しているため電流は流れず、金属板上に電圧がかからない。これにより、コンピュータはその場所に"1"が記録されていたと判断することができる。もしその場所が以前に書き込まれていなかった場合は、書き込みプロセスによってポテンシャル井戸が作成され、金属板上にパルスが読み込まれて"0"を示す[1][8]。

メモリの場所を読み取ると、そこに何が記録されていたかに関わらず電荷が発生し、元の内容を破壊するため、読み取った後に再度書き込みを行ってデータを復元する必要がある。いくつかのシステムでは、これはCRT内部の第2電子銃を使用して行っていた。これは、第1電子銃が次の位置のデータを読み取っている間に、直前に読み込んだ箇所にデータを書き込むものである。ディスプレイは時間の経過とともに薄くなってゆくため、同様の方法でディスプレイ全体を定期的にリフレッシュする必要がある。しかし、データを読み込んですぐに書き込むため、中央処理装置(CPU)で他の処理を行っている間に、外部回路でこの動作を行うことができる。このリフレッシュ動作は、DRAMのメモリリフレッシュサイクルに似ている[8]。

リフレッシュ処理を行うと、同じパターンが連続して表示されるため、以前に書き込んだ値を消去できるようにする必要があった。これは通常、データ記録位置のすぐ隣に書き込むことで達成される。この新しい書き込みによって放出された電子は、以前に書き込まれたポテンシャル井戸に落ちて、ポテンシャル井戸を埋めることになる。

ウィリアムス管の中には、データを視認できるように蛍光体コーティングを施してあるレーダー用の陰極線管を用いたものがあった。このコーティングの有無は管の動作に影響を与えなかった。管の表面は読み出し用の金属板で覆われていたので、蛍光体コーティングがあろうがなかろうが利用者がデータを見ることはできなかった。目に見える出力が必要な場合は、蛍光体でコーティングしてあるが金属板を取り付けていない第2の管が並列に接続され、表示装置として使用された[2]。

開発

[編集]このメモリは、イギリスのマンチェスター大学で開発され、同大学で開発されたコンピュータ・Manchester Small-Scale Experimental Machine(マンチェスター・ベビー)が1948年6月21日に初めてプログラムの実行に成功したときの、プログラムを記憶する媒体として使用された[9]。実際のところ、マンチェスター・ベビーのためにウィリアムス管を開発したのではなく、ウィリアムス管の信頼性を実証するためのテストベッドとして作られたのがマンチェスター・ベビーだった[1][10][11]。トム・キルバーンが、218の最大の約数を計算する17行のプログラムを書いた。大学の伝説では、これがキルバーンが書いた唯一のプログラムだったとされている[12]。正しい答えを導き出すのに350万回の計算を53分かけて実行した[13]。

ウィリアムス管は使用時間とともに信頼性が低くなる傾向があり、ほとんどの装置は手で調整する必要があった。対照的に、水銀遅延管メモリは遅く、ビットがシリアルに提示されるため、プログラミングが複雑になり、真の意味でのランダムアクセスではなかった。遅延線もまた、手作業でのチューニングが必要だったが、データレート、重量、コスト、熱、毒性の問題があったにもかかわらず、初期のデジタルコンピュータではそれほど老朽化することもなく、ある程度の成功を収めていた。しかし、ウィリアムス管を使用したManchester Mark Iは、Ferranti Mark 1として製品化に成功した。アメリカの初期のコンピュータにも、IASマシン(もともとはセレクトロン管メモリ用に設計されていた)、UNIVAC 1103、IBM 701、IBM 702、SWACなど、ウィリアムス管が使用されていたものがある。ウィリアムス管は、ソ連のStrela-1や日本のTACでも使用されていた[14][15]。

ウィリアムス管は、磁気コアメモリが登場する1950年代前半まで用いられていた。

-

ウィリアムス-キルバーン管

-

1947年の特許に記載されたウィリアムス管のブロック図

-

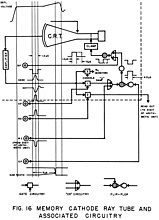

SWACのウィリアムス管

-

SWACのウィリアムス管の動作の説明図

関連項目

[編集]- アタナソフ&ベリー・コンピュータ - 「再生式キャパシタメモリ」を使用していた

- メロン光学メモリ

脚注

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d Kilburn, Tom (1990), “From Cathode Ray Tube to Ferranti Mark I”, Resurrection (The Computer Conservation Society) 1 (2), ISSN 0958-7403 2020年6月25日閲覧。

- ^ a b c Brian Napper (25 November 1998). “Williams Tube”. University of Manchester. 2020年6月25日閲覧。

- ^ “Early computers at Manchester University”, Resurrection (The Computer Conservation Society) 1 (4), (Summer 1992), ISSN 0958-7403 7 July 2010閲覧。

- ^ GB Patent 645,691

- ^ GB Patent 657,591

- ^ アメリカ合衆国特許第 2,951,176号

- ^ アメリカ合衆国特許第 2,777,971号

- ^ a b c “A History of Storage Media: the Williams-Kilburn Tube”. 2020年6月26日閲覧。

- ^ Napper, Brian, Computer 50: The University of Manchester Celebrates the Birth of the Modern Computer, オリジナルの4 May 2012時点におけるアーカイブ。 26 May 2012閲覧。

- ^ Williams, F.C.; Kilburn, T. (Sep 1948), “Electronic Digital Computers”, Nature 162 (4117): 487, doi:10.1038/162487a0. Reprinted in The Origins of Digital Computers

- ^ Williams, F.C.; Kilburn, T.; Tootill, G.C. (Feb 1951), “Universal High-Speed Digital Computers: A Small-Scale Experimental Machine”, Proc. IEE 98 (61): 13–28, doi:10.1049/pi-2.1951.0004.

- ^ Lavington 1998, p. 11

- ^ Spectrum60-3 2023, p. 59.

- ^ Research, United States Office of Naval (1953) (英語). A survey of automatic digital computers. Office of Naval Research, Dept. of the Navy

- ^ “TACウイリアムス管・真空管および関連資料”. 情報処理学会. 2020年6月26日閲覧。

書籍

[編集]- Lavington, Simon (1998), A History of Manchester Computers (2nd ed.), The British Computer Society, ISBN 978-1-902505-01-5

参考文献

[編集]- Bashe, Charles J. (1986). IBM's Early Computers. MIT Press. ISBN 0-262-02225-7

- Lavington, Simon H. (1980). Early British Computers. Manchester University Press. ISBN 0-932376-08-8

- Randell, Brian (1982). The Origins of Digital Computers (3rd ed.). Springer-Verlag. ISBN 0-387-11319-3

- Pretz, Kathy (2023). “Michael Kagen on the Future of Hig-Performance Computing”. IEEE Spectrum 60 (3).