スプロール現象

スプロール現象(スプロールげんしょう、英: urban sprawl)とは、都市計画がほとんど実行されなかった結果として、住宅、商業開発、道路などが、都市周縁の広範な地帯に無秩序に拡大すること[1]、加えてそうした現象が社会環境にもたらす影響のことである[2]。

産業革命以後の都市においてスプロール現象は、郊外の市街地が城壁による保護を失うというような、直接的な不利益をもたらしているわけではない。しかし、スプロールには移動時間や交通費の増加、汚染、田園地帯の破壊といった諸問題があることが知られている[3]。また、郊外インフラの新規整備コストが固定資産税で回収されることはほとんどなく、多くの場合は公金、すなわち既存市街地住民から徴収された税金から、開発者や新規居住者への巨額の補助金が捻出されている[4]。スプロールを定義する構成要素が何か、スプロールをいかに定量化すべきかについては様々な主張がある。スプロールの進行状況を測定する基準としては、面積あたりの住居数の平均、脱中心化(中心市街外部への人口分散)の度合い、不連続性(後述するような「蛙飛び型開発」)、土地利用の分離といった要素が注目される。

「スプロール現象」という言葉は強い政治的意味合いを孕んでおり、往々にして否定的なニュアンスを含む。スプロールは環境破壊、セグリゲーションの激化、市街地の活力の損害などをもたらすとされ、景観上の問題からも批判される。この用語には否定的文脈が多分に含まれるため、公然と支持する人は少ない。「スプロール現象」という用語は、都市成長を管理の必要性を強調するスローガンとして用いられることも多い[5]。

定義

[編集]

ケンブリッジ英英辞典によると、sprawlとは「座ったり寝たりしているときに、手足を乱雑にだらしなく広げること」である[6]。ロングマン現代英英辞典によると、「手足を投げ出して大の字になること」である[7]。転じて、無秩序・無計画に広がることを指す[6][8]。

スプロール現象(urban sprawl)という語句は、1955年のタイムズ紙の記事上において、ロンドン郊外の現状を否定的に表現する用語として初出した。スプロールの定義は曖昧であり、この分野の研究者も学術用語としての「スプロール」が正確さを欠いていることを認めている[9]。マイケル・バティらはスプロールを「無秩序な成長。成り行きを気にせずにコミュニティを拡大していくこと。しばしば持続不可能とみなされる無計画かつ漸増的な都市成長」と定義する[10]。また、バスデブ・バッタ(Basudeb Bhatta)らはスプロールの明確な定義には議論があるものの、「複数のプロセスにより推進され、非効率的な資源利用につながる、無計画かつ不均等な成長パターンによって特徴づけられることには一定の合意形成がある」としている[11]。

レイド・ユーイング(Reid Ewing)はスプロール現象を、「低密度ないし単一用途の開発」「線形の商業地開発」「断片化した開発」「蛙飛び型開発」という4つの構成要素のいずれか1つ以上に特徴づけられる都市開発であると定義した。ユーイングはスプロールを識別するためには、形態的な特徴よりも指標を用いるほうが、柔軟かつ恣意的でないため、有用であると主張した[12]。ユーイングはスプロールを識別するための指標として「アクセシビリティ」と「機能しているオープンスペース」を提唱した[12]。このアプローチは、スプロールがネガティブな特徴により定義されることを前提としているとして批判されている[13]。どの要素がスプロールを形作るかは程度問題とも考えられるし、数多くある定義の下ではいくらかの主観性は排し得ない[12]。ユーイングは、郊外の開発それ自体がすなわちスプロール現象となるわけではないと主張しているが[12]、ピーター・ゴードン(Peter Gordon)とハリー・リチャードソン(Harry Richardson)は「スプロール」という言葉が時として郊外化現象の単なる軽蔑的な言い回しとして用いられることを指摘している[14]。

特徴

[編集]単一用途の開発

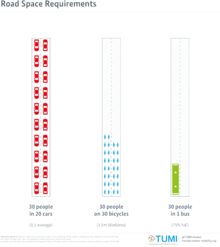

[編集]商業地域、住宅地域、施設地域、工業地域がそれぞれ分離されている状態を指す。その結果、広大な土地区画が単一用途で利用され、それぞれが空地、インフラ、その他の障害物により分断されている。その結果、人々の居住、労働、買い物、憩いの場となる場所は互いに離れており、通常、徒歩、交通機関の利用、自転車での移動が不可能なほどであるため、これらの活動には通常、自動車が必要となる[15]。この主題についての研究では、異なる土地利用がどの程度混在しているかの程度が、スプロールの指標としてしばしば用いられる[11]。

この基準のもとでは、中国の都市化は「高密度スプロール」と分類することが出来る。この一見自己矛盾的な言葉は、ニューアーバニズムの理論家であるピーター・カルソープの造語である。カルソープは、中国のスーパーブロック(巨大な住宅街)は、高層建築物にもかかわらず、大部分が単一用途であり、巨大な幹線道路に囲まれているため、都市のさまざまな機能が切り離され、歩行者には不親切な環境になっていると説明している[16][17]。

職場のスプロールと空間的ミスマッチ

[編集]

職場のスプロール(Job sprawl)は、スプロールと自動車依存が発生しているコミュニティで見られる土地利用状態のひとつであり、低密度で地理的に拡散した雇用パターンと定義される。このような現象の起こる大都市圏では雇用の大部分が主要都市の中心業務地区(CBD)の外部に位置し、ますます郊外の周辺部に移動しつつある。これは都市における負の投資の結果であることが多い。アメリカ郊外部の多くでは、自動車依存の通勤パターンがほとんどであるため、地理的に自由な職場立地が可能になっている。また、多くの企業がより地価が安く、拡張の余地がある低密度地域に拠点を置きたいと考えている。空間的ミスマッチは職場のスプロールおよび環境正義と関連する概念であり、職場のスプロール化と、逆方向通勤を助ける公共交通機関の不足の結果として、都市部の貧困層―多くはマイノリティである―の求職が困難になる状況を指す。

職場のスプロールは、様々な方法で文書化され、測定されている。アメリカの大都市圏では、職場のスプロールの増加傾向が見られる[19]。ブルッキングス研究所はこの主題について複数の論説を上梓している。2005年にマイケル・ストールはCBDから半径5-マイル (8.0 km)以上離れた立地を職場のスプロールと定義し、2000年のアメリカ合衆国国勢調査をもとに職場のスプロールの進行状況を研究した[20] 。他にも、CBDを中心とした同心円を用いた異なる研究として、エドワード・グレイザーによる2001年の論文とエリザベス・ニーボーンによる2009年の論文がある。これらの研究では郊外に広がる都市周辺部では雇用が増え、CBDに近い地域では雇用が減っていることが明らかになった[21][22]。両人はCBDから半径35-マイル (56 km)以内について、3マイル (4.8 km)以内、3~10マイル (16 km)、10~35マイル (56 km)の同心円を用いて職場の郊外化を調査した。ニーボーンによる2006年の全国調査ではそれぞれの範囲に21.3パーセント、33.6パーセント、45.1パーセントの職場が分布することが明らかになった。1998年の職場分布はそれぞれ23.3パーセント、34.2パーセント、42.5パーセントであった。この調査によると、CBDにおける職場立地の割合は縮小し、職場の増加は郊外や都市圏外の同心円中に集中する。

低密度開発

[編集]

スプロールはしばしば低密度の土地開発としても特徴づけられる[13]。「低密度」の厳密な定義には議論の余地があるが、一般的な例として広い区画に建つ一軒家が挙げられる。こうした建築物は通常低階層で隣家との間隔が広く、芝生や庭、道路や駐車場により区切られている。何をもって低密度とするかの具体的な尺度は文化相対的なものであり、たとえばアメリカでは1エーカーあたり2~4軒の住家で低密度とされるが、イギリスでは8~12軒でも低密度とされるだろう[13]。

地域全体の密度は蛙飛び型開発によっても低下する。「蛙飛び型開発」は分譲地間の関係またはその欠如を意味する用語である。このような開発は典型的には大規模なグリーンベルト、言い換えれば未開発用地により分断されており、その結果として平均密度は、特定地区中の1エーカーあたりの測定値が示す低密度よりもはるかに低くなっている。これは20世紀から21世紀にかけての現象で、開発条件として開発者に分譲地のインフラ整備を要求するという慣習に起因するものである[23]。人間はいかに生きるべきかということについての宗教的な考え方が低密度の開発を促進し、都市のスプロール化の原因になっているのではないかとする研究もある[24][25]。

農地の都市用途への転用

[編集]スプロール化の進む地域では都市近郊の肥沃な農地が郊外用地に転用されることが多く、現代のスプロールの広がりは生産性の高い農地ならびに[26]、森林、砂漠、その他の原生地域を大量に消費している[27]。アメリカには同種交換を譲渡所得の課税対象外とする優遇税制措置が存在し、土地の売り手はこの制度を用いて利益に対する課税を回避することができる。土地の売却益を別の場所にある農地の購入に充てることで、取引は交換ないし同種の資産の取引として扱われ、税が発生しない。この税法はアメリカにおけるスプロール現象を促進している[28]。中国では、土地が需要に先立って農村的用途から都市的用途に転換されており、農村部に将来の開発を意図する空地が発生し、結果的にスプロールとなる[29]。

商業開発

[編集]

スプロール地帯では商業地も他の用途地域とは分離されていることが一般的である。米国やカナダでは、これらはストリップモールの形をとることが多い。ストリップモールは共通の駐車場を共有する建物の集合体を指し、通常、商業機能を持つ交通量の多い道路(ストリップ)に建てられる。イギリスでは同様の商業施設はリテールパークと呼ばれる。主にビッグボックスストアやカテゴリーキラーから構成されるストリップモールはパワーセンターと呼ばれる。これらの開発は低密度になる傾向があり、建物は平屋で、駐車場や配送車の通行のための十分なスペースが確保されている。駐車場と歩道の広々とした設計や小売店の目立ちやすい案内看板も幹線道路沿い商業施設の特色である。プラザやカフェなどの共有空間・施設に投資し、テナントを日用品から娯楽品の店舗に転換することで、ライフスタイルセンターに変わろうとしているストリップモールも存在する。

スプロールを特徴づけるもう1つの小売商業地はショッピングモールである。ストリップモールと異なり、ショッピングモールは駐車場に囲まれた単独の建築物から構成され、敷地内に複数の店舗が入居している。通常1つかそれ以上の百貨店がアンカーストアになっている[31]。また、機能や規模もストリップモールとは異なる。買回り品ではなく、ほとんどが最寄り品の買い物に集中している。また、ショッピングモールは、より広い地域の人々を対象とする傾向があり、高速道路へのアクセスなど、より高度なインフラを必要とし、床面積が1×106-平方フート (9.3×104 m2)を超えることもある。ショッピングモールは、中心市街地の代用として機能するため繁華街の百貨店に悪影響を及ぼすことが多い[32]。いくつかの中心商業地では、この問題に対応するため独自にショッピングセンターを建設している[33]。

ファストフードのチェーン店は、人口が急増し、大規模な交通量が予測される資産価値の低い地域に早くから建設されるため、将来の開発の前駆となることが多い。エリック・シュローサーは著書『ファストフードが世界を食いつくす』の中で、ファストフードチェーンは郊外のスプロールを加速させ、広大な駐車場、派手な看板、プラスチック製の建築物などで郊外の景観を確定させることに役立っていると論じている(65)。ドゥアニー・プラター=ザイベック・アンド・カンパニーはこうした開発は、スプロールから離れようとする果てしない試みが、さらにスプロール現象を生み出すという破壊的な成長パターンを助長するものだと考えている[34]。

影響

[編集]環境

[編集]都市のスプロール化は、環境に多くの悪影響を及ぼす。スプロール化による主要な環境問題のひとつは土地損失と生息地損失、結果として起こる生物多様性の減少に関連する。ブライアン・チェック(Brian Czech)らのレビューによれば、都市化は他のどの人間活動よりも多くの種を危険にさらし、米国本土の地理的な均質性を高めている[35]。スプロール現象は固有の生物相を混乱させ、環境に外来植物を移入する[36]。その影響は、固有の植生の注意深い保全、遷移のプロセス、公共教育によって緩和することができるとはいえ、スプロールは生物多様性に対する主要な脅威の一つである[36]。コルカタのような出生率が高く、移住者も多い地域では、無計画な成長による巨大都市の発生が環境問題の原因となっている[37]。

郊外の土地利用は都市中心部のそれよりも消費する面積が大きく、住民一人あたりではよりたくさんの農地と野生動物の生息地が破壊される。郊外森林が伐採されコンクリートやアスファルトといった不浸透面で覆われると、降雨が帯水層に効率的に吸収されなくなる[15]。このことは水の供給について質的な意味でも量的な意味でも脅威となりうる。また、道路舗装による不浸透面の増加は洪水の原因ともなる[38]。

ピーター・ゴードン(Peter Gordon)とハリー・リチャードソン(Harry Richardson)は、農業生産の効率が高まっているため、農地の都市利用への転換は問題ではないと主張している。彼らは、都市の土地利用が拡大しているにもかかわらず、総農業生産量は世界の食糧需要を十分満たす以上にあると考える[39]。

健康

[編集]スプロール現象は自動車の運転を増加させる。その結果、自動車からの排出ガスが大気汚染の原因となり、それが住民の健康に悪影響を及ぼすことになる。さらに、自動車利用の増加に伴う身体活動の低下は、健康に悪影響を及ぼす。スプロールは、慢性的な健康状態とそれについての生活の質を有意に予測するが、精神的な健康障害は予測しない[40]。学術誌「American Journal of Public Health」「American Journal of Health Promotion」は、スプロールと肥満、高血圧との間には有意な関係があると述べている[41]。

自家用車の所有が一般的になってきた第二次世界大戦以降、公衆衛生当局者は都心のような工業煤煙のない郊外の健康上の利益を喧伝した。しかし、現代の郊外は都心と比べても空気がきれいであるとは言いがたい[42]。実際、空気が最も汚染されているのは、郊外の人々がより多くの時間を過ごす傾向にある、混雑した高速道路上である。平均すると、郊外の住民は、車の運転が増えたり、家が大きくなったりするため、一人当たりの汚染物質や温室効果ガスの排出量が都市部の住民よりも多くなっている[15][43][44][45]。

安全性

[編集]自動車への依存度が高いと、都市全体の交通量が増加し、交通事故や歩行者の負傷、大気汚染も増加する[46]。自動車による交通事故は、5歳から24歳までのアメリカ人の死因の第1位であり、事故死の原因ではすべての年齢層において第1位である[47]。スプロール化が進んでいる地域の住民は運転中の乗り物に接触する機会も多いため、自動車事故による死亡リスクも概して高くなる[15]。住宅が開発されてしまい、十分に道路幅を確保できず安全性が確保できないことも問題となっている[48]。スプロール化が進んだ地域の歩行者は、都市密度の高い地域の歩行者よりも事故に遭うリスクが高いことがわかっているが、その関係は自動車の運転者や同乗者のそれよりも明確ではない[15]。また、スプロールと救急医療サービスや消防署の対応の遅れとの関連性が指摘されている[49][50][51]。

インフラ・公共交通

[編集]

スプロール化の進む地域では電線や上下水管といったインフラ設備の敷設長さが増え、メンテナンス費用がかさむため、上下水道や電気といったインフラの世帯あたりのコストが高くなる[52]。低密度地域の住民は、高密度地域の住民に比べて、収入に占める交通費の割合が高い[53]。都市の無計画な拡張は、一般的に自動車への依存度の増加と関連している。2003年、ガーディアンはRACのデータに基づいて、イギリスでは都市のスプロール化によって、自動車費用だけで一人当たり年間3905ポンドの経済的損失が生じていると試算した。当時のイギリスでは、自動車を運用するための平均的なコストは年間5000ポンドであるのに対し、列車での移動(市民が1年中毎日通勤すると仮定し、チケット代は3ポンド)は1095ポンドにしかならない[54]。自動車への依存は渋滞を引き起こし、路線バスの遅延は日常的になる[55]。また、コンゴ民主共和国のキンシャサで見られるようにインフラの設備投資が都市の拡張に追いつかなければ、住民の移動性は損なわれ、洪水や水不足のリスクに脅かされる[56]。

社会

[編集]アメリカ合衆国において、スプロール化はソーシャル・キャピタルを減少させる一因となっている可能性がある。人口稠密な地域では近隣間で気軽な交流が育まれることがあるが、スプロール現象はそれを阻害する。スプロールは、公共空間をフェンスで囲まれた裏庭のような私的空間に置き換える傾向がある[57]。

スプロール現象の批判者は、スプロールがクオリティ・オブ・ライフを侵食していると主張する。アンドリューズ・ドゥアニー(Andres Duany)とエリザベス・プレーター=ジーベック(Elizabeth Plater-Zyberk)は、伝統的な地域において、職場と、消費者にカフェやコンビニエンスストアを提供する、小売店や飲食店の空間があることは、都市生活のバランスをうまくとるために不可欠な要素であると考えている。さらに彼らは、職住近接は人びとに徒歩や自転車で職場や学校に通うという選択肢を与えており、生活の異なる構成要素の間の相互作用なしには、都市のパターンはすぐに崩壊してしまうと述べている[34]。ジェームズ・ハワード・クンストラーは、郊外環境の美観の悪さが地域を「気にかける価値のない場所」にしており、そうした地域には歴史とアイデンティティの感覚がないと主張している[58]。また、都市のスプロールは、世界の多くの地域で階級や人種に影響を与えている。多くのスプロール開発の相対的な均質性は、居住隔離を通じて階級や人種の分断を強化する可能性がある。

多くの研究が人口密度の増加と攻撃性の増加を関連づけている[59]。また、人口密度の増加が犯罪や反社会的行動を助長するという考えもある。社会的動物である人間は、かなりの量の社会空間を必要とし、そうでなければ動揺し、攻撃的になると主張されている[60]。しかし、都市の高い密度と社会的病理の増加の関係性については大部分が否定されている[61]。

議論

[編集]ナンシー・チン(Nancy Chin)によれば、スプロール現象の影響については、多くの部分が学術的にもある程度詳しく議論されている。しかし、最大の論点は「計画的なアプローチを主張する者と市場の効率性を主張する者との間の、古くさい一連の議論」に還元することが出来る。スプロールの批判者は、スプロールは解決するよりも多くの問題を引き起こすので、もっと厳しく規制すべきだと主張する傾向がある。一方、スプロールの擁護者は、問題が存在するとしても、ほとんどの状況で市場は経済的に最も効率的な居住地を生み出していると主張する[13]。しかし、市場指向の論者にも、実際には現在のスプロール現象は自由市場のゆがみであると考える者もいる[13]。チンはスプロール現象に賛成するにしても、反対するにしても、議論を支えうる信頼できる実証的証拠が不足していることについて警鐘を鳴らしている。チンはスプロール現象には一般的定義が存在しないこと、より定量的な指標が必要なことを指摘し、より確かな結論を出し、より実りある議論を行うためには、「時間的にも空間的にもより広い視野で、他の都市形態との比較を行うこと」が必要であると論じた[13]。

都市のスプロール化に反対する議論には、健康問題や環境問題などの具体的な影響についてのものと、地域のにぎわいなどの抽象的な影響についてのものがある。リバタリアン系のシンクタンクであるケイトー研究所の公共政策アナリスト、ランダル・オトゥールは、自動車によるスプロール現象は、非白人を含む中流・下流階級の人びとに手頃な価格の郊外地区を生み出したと主張している。オトゥールは、スプロールに対抗するための努力が、より裕福で白人の多い地域の開発を補助する一方で、より貧しいマイノリティの地域を収用し取り壊す結果になることが多いと指摘している[62]。

アメリカ建築家協会、アメリカ都市計画協会、 スマート・グロース・アメリカはスプロール現象に反対し、建築物間の距離が近く、自動車を使う必要がなくエネルギーを節約できる、徒歩移動のしやすく健康的な、うまく設計された、スマートグロースにもとづく複合用途開発を支持している[63][64]。シエラクラブ・グリーンベルト・アライアンス・サウザンド・フレンズ・オブ・オレゴンをはじめとする環境保護団体もスプロール現象に反対し、今あるコミュニティに対する投資を支持している[65][66]。移民に反対する市民団体であるナンバーズUSAもスプロール現象に反対しており[67]、会長のロイ・ベックはこの問題を専門に研究している[68]

消費者選好

[編集]郊外スプロールに関する主要な論点のひとつは、スプロールがどの程度消費者の選好の結果生まれたものであるかということである。南カリフォルニア大学都市計画・開発学部の計画・経済学教授であるピーター・ゴードン(Peter Gordon)のように、ほとんどの世帯が低密度の生活を明確に好んでおり、これは計画者が無視すべきでない事実であると主張する者もいる[69]。ゴードンと共同研究することも多いハリー・リチャードソン(Harry Richardson)は「消費者主権の原則は、アメリカの富と市民の福祉の向上に強力な役割を果たしてきた。デベロッパーを含む生産者は消費者の需要にすばやく対応してきた。介入の利益がコストを大きく上回らない限り、この効率的プロセスを妨げることは大きな後退である」と主張している[70]。彼らはスプロールは消費者に十分な利益をもたらしているから他の形態よりも選ばれ続けているのだと主張し、デベロッパーがスプロール化を進める開発を続けているのはその証左であると論じる[70]。

しかし、レイド・ユーイング(Reid Ewing)のように、多くの人々が郊外の生活を好んでいるとはいえ、スプロール自体が消費者に好まれているわけではなく、スプロールの最悪の影響を緩和する地域を含め、多種多様な郊外の環境が消費者の需要を満たしていると主張する研究者もいる[12]。ほかにケネス・T・ジャクソン[71]のように、低密度の住宅開発は特にアメリカ合衆国においてしばしば様々な形で補助されているため、消費者のこうした住居に対する選好は実際よりも過大評価されているとする主張もある[13]。

自動車依存

[編集]

スプロール現象が自動車依存を増大させるかどうか、逆にスマートグロース政策がこの問題を軽減するかどうかについては数十年以上激しい論争がかわされ続けている。ピーター・ニューマンとジェフ・ケンワーシー(Jeff Kenworthy)による1989年の影響力のある研究は、北米、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアの32都市を比較したものである[72]。この研究は方法論から批判されているが[73]、特にアジアの密度の高い都市は、特に北アメリカのスプロール化した都市よりも自動車使用率が低いという知見はほぼ受け入れられている。

都市の中では、多くの国(主に先進国)の研究により、土地利用の混合性が高く、公共交通機関が充実している高密度の都市部は、密度の低い郊外や準郊外の住宅地よりも自動車使用率が低い傾向にあることが示されている。これは通常、世帯構成や所得の違いなどの社会経済的な要因をコントロールした場合にも当てはまる[74][75]。しかし、これは必ずしも郊外のスプロールが自動車使用率の高さを引き起こすことを意味するものではない。多くの研究の対象となっている交絡因子の1つは、居住者の自己選択である[76]。車を運転することを好む人々は、密度の低い郊外に移動する傾向があり、一方で、徒歩、自転車、または交通機関を利用することを好む人びとは、公共交通機関が充実している密度の高い都市部に移動する傾向がある。いくつかの研究では、自己選択をコントロールした場合、建築環境は交通行動に大きな影響を与えないことが明らかになっている[77]。より洗練された方法論を用いた最近の研究では、これらの所見は概して否定されている。密度、土地利用、公共交通機関へのアクセスは交通行動に影響を与えうるが、社会的・経済的要因、特に世帯収入は通常、さらに強い影響を与える[77]。

低密度の開発に反対しない人びとは、こうした郊外地域では交通密度・速度が小さく、大気汚染も少ないことを指摘する[78]。ミズーリ州に存在する都市のカンザスシティはしばしば低密度開発の成功例として紹介される。この都市は渋滞は平均値以下、住宅価格は中西部の同規模の都市を下回っている。ウェンデル・コックスとランダル・オトゥールはこうした低密度開発を支持する代表的な人物である。

米国の主要都市圏における通勤時間の長期スケールでの研究によれば、1969年から1995年の間、都市の地理的規模が拡大したにもかかわらず、通勤時間が短縮されたことが示されている[79]。しかし、別の研究では通勤時間の短縮という利益は、通勤距離の増大[80]、労働者ひとり当たりの運転距離の増大[81]、道路距離の増加とそれにかかわらずの交通渋滞の悪化という形で、環境コストを犠牲にしていることが示唆されている[82]。

Melia et al. (2011)は都市集約・スマートグロースが交通行動に与える効果をレビューし、その効果がスマートグロースの支持者・反対者両方の意見を支持することを明らかにした[83]。すなわち都市内部の人口密度を増加させる計画方針には自動車の使用を減らす傾向があるが、その効果は弱く、特定の地域の人口密度を2倍にしても自動車の使用頻度や距離が半分になるわけではないという。その結果、都市内の自動車交通の集中度は高まり、集約化が行われた場所の地域環境を悪化させる。この知見からメリアらは「集約化のパラドックス(paradox of intensification)」を提唱した。

住宅価格上昇のリスク

[編集]スプロール防止政策は住宅価格を上昇させると懸念されている。ある研究ではオレゴン州の住宅のアフォーダビリティは国内で最悪であることが示唆されているが[84]、別の研究ではポートランドの住宅価格上昇は他の西洋の都市と同程度である[85]。オーストラリアでは、州政府が実施した都市統合政策により、住宅購入のしやすさが「危機的レベル」に達したという主張もある[86]。シドニーでは、住宅価格と収入の比率が9:1になっている[87]。この問題は、主要政党間で議論されたこともある[88]。

提案された打開策

[編集]多くの評論家は、スプロール現象が負の外部性を生み出すことを認めているが、これらの負の影響を減らすための最も効果的な方法については、いくつかの論争がある。例えば、ゴードンとリチャードソンは、新しい公共交通機関を建設するためのコストは、実際の環境的または経済的な利益とは不釣り合いであること、土地利用の制限は、住宅コストを増加させ、経済的機会を制限すること、インフィル開発はアメリカの都市構造に大きな変化をもたらすにはあまりにも限定的効果しかないこと、そして、政府がスプロールの影響を実質的に変えるためには、ほとんどの人々が望まない方法で生活することを強制する必要があると論じている[39]。 彼らは、不動産市場を規制緩和してそれぞれの人が自分の好きな居住場所を選べるようにする一方で、排出取引・渋滞税・ロードプライシングに代表されるような市場ベースの環境政策手段の枠組みを提供することで、渋滞や汚染の増加など、スプロール化に伴う多くの問題を軽減することができると考えている[70]。

対処

[編集]初期の対処

[編集]

20世紀初頭から、都市のスプロール化に反対する環境保護主義者は、イングランド農村保護運動をはじめとする運動団体の圧力はあったことはもちろん、田園都市運動という共通の基盤があったため、連合をはじめた。ハーバート・モリソンがロンドン郡議会議長を務めた1934年、グレーター・ロンドン地域計画委員会(Greater London Regional Planning Committee)は、「余剰な公共の空地とレクリエーション空間のを提供し、緑地または空地による帯を整備する」という最初の正式な提案を行った。これは1944年にパトリック・アバークロンビーが作成した大ロンドン計画にも受け継がれた[89]。1947年の都市農村計画法では、今後の国内の都市開発すべてにグリーンベルトが明示的に組み込まれた。

1947年の都市農村計画法に設けられた、補償に関する新たな規定により、全国の地方自治体が最初の開発計画にグリーンベルトの提案を組み込むことができるようになった。グリーンベルト政策が成文化され、ロンドン以外の地域にも拡大されたのは、地方計画当局にグリーンベルトの設置を検討するよう求める「Circular 42/55」によるものであった。アメリカで最初の都市成長境界線は、1958年にケンタッキー州のファイエット郡で設置された[90]。

現代の対処

[編集]

スマートグロース(Smart growth)という言葉は北アメリカ、コンパクトシティ(Compact city)ないし都市集約(Urban intensification)という言葉はイギリスをはじめとするヨーロッパで使われる。これらの用語はおおむね同様のコンセプトを持っており、近年の政府の政策や計画の実践に影響を与えている。

オレゴン州では、1973年に都市成長境界線によって都市部が占有できる面積を制限する法律が制定された。その結果、州最大の都市圏であるポートランドは、都市部をよりコンパクトにするスマートグロース政策のリーダー的存在となった。境界線の設定後、都市的地域の人口密度はやや増加した(1970年の1,135人[91]から2000年には1,290人/km²[92])。成長境界線は密度を大幅に増加させるほど厳しくはないが、成長境界線により都市圏周辺の原生地や農地が大量に保護されているという点では合意が形成されている。サンフランシスコ・ベイエリアの多くの地域も都市成長境界を採用しており、25の市と5の郡に都市成長境界がある。これらの多くは、非営利の土地保護・都市計画団体であるグリーンベルト・アライアンスの支援と主張によって採用されている。

他の地域では、都市のスプロール化に対処するために、ディストリクトアーバーニズムやニューアーバニズムの設計原理が採用されている。ヨーロッパでは循環土地利用マネジメントのコンセプトに基づく開発が行われている。これは、インナーシティやブラウンフィールドの再開発により、スプロール現象による新たな土地の消費を減少させるものである。ロサンゼルスのような都市はスプロールした郊外でよく知られるが、世論や政策には変化が見られる。公共交通指向型開発、すなわち公共交通の停留所近くでの高密度かつ混合的な土地利用を推進する開発は、特にライトレールや鉄道といった交通機関がある特定の地域で、よりコンパクトな開発を促進している。

ウォーカビリティは、ある地域がどれだけ歩きやすいかを示す指標である。ウォーカビリティの高さは健康、環境、経済面で多くの利益をもたらす。しかし、ウォーカビリティの評価は、多くの主観的な要因を考慮する必要があるため、難易度の高い試みである[93]。歩きやすさに影響を与える要因としては、遊歩道・歩道、その他の歩行者に対する優先通行権の有無や質、土地利用パターン、建物へのアクセス性、安全性などが挙げられる。ウォーカビリティは、持続可能性のある都市設計において重要な概念である[94]。

脚注

[編集]- ^ Fouberg, Erin Hogan (2012). Human geography: people, place, and culture. Murphy, Alexander B.; De Blij, Harm J. (10th ed.). Hoboken: Wiley. pp. 560. ISBN 978-1118018699. OCLC 752286985

- ^ Sarkodie, Samuel Asumadu; Owusu, Phebe Asantewaa; Leirvik, Thomas (2020-03-05). “Global effect of urban sprawl, industrialization, trade and economic development on carbon dioxide emissions” (英語). Environmental Research Letters 15 (3): 034049. Bibcode: 2020ERL....15c4049S. doi:10.1088/1748-9326/ab7640. ISSN 1748-9326.

- ^ Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. pp. 626. ISBN 9780415252256

- ^ Charles L. Marohn, Jr. (2019). Strong Towns: A Bottom-Up Revolution to Rebuild American Prosperity. Wiley. ISBN 978-1119564812

- ^ James, Paul; Holden, Meg; Lewin, Mary; Neilson, Lyndsay; Oakley, Christine; Truter, Art; Wilmoth, David (2013). “Managing Metropolises by Negotiating Mega-Urban Growth”. In Harald Mieg; Klaus Töpfer. Institutional and Social Innovation for Sustainable Urban Development. Routledge

- ^ a b sprawl Cambridge Dictionaries オンライン 2024年2月14日閲覧

- ^ sprawl オンライン版ロングマン現代英英辞典 2024年2月14日閲覧

- ^ スプロールとは何か。(都市計画法第7条第1項) 福岡市 2024年2月14日閲覧

- ^ Audirac, Ivonne; Shermyen, Anne H.; Smith, Marc T. (1990-12-31). “Ideal Urban Form and Visions of the Good Life Florida's Growth Management Dilemma”. Journal of the American Planning Association 56 (4): 470–482. doi:10.1080/01944369008975450.p. 475.

- ^ Batty, Michael; Besussi, Elena; Chin, Nancy (2003-11). “Traffic, Urban Growth and Suburban Sprawl”. UCL Centre for Advanced Spatial Analysis Working Papers Series 70. ISSN 1467-1298. オリジナルの2015-09-26時点におけるアーカイブ。 2015年5月17日閲覧。.

- ^ a b Bhatta, B.; Saraswati, S.; Bandyopadhyay, D. (2010-12). “Urban sprawl measurement from remote sensing data”. Applied Geography 30 (4): 731–740. doi:10.1016/j.apgeog.2010.02.002.

- ^ a b c d e Ewing, Reid (1997). “Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable?”. Journal of the American Planning Association 63 (1): 107–126. doi:10.1080/01944369708975728.

- ^ a b c d e f g Chin, Nancy (2002-03). “Unearthing the Roots of Urban Sprawl: A Critical Analysis of Form, Function and Methodology”. University College London Centre for Advanced Spatial Analysis Working Papers Series 47. ISSN 1467-1298. オリジナルの2016-05-04時点におけるアーカイブ。 2015年4月19日閲覧。.

- ^ Gordon, Peter; Richardson, Harry (1997). “Are Compact Cities a Desirable Planning Goal?”. Journal of the American Planning Association 63 (1): 95–106. doi:10.1080/01944369708975727.

- ^ a b c d e Frumkin, Howard (May–June 2002). Urban Sprawl and Public Health. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved on February 7, 2008.

- ^ Peter Calthorpe (2016年7月7日). “China chokes on high-density sprawl”. Public Square: A CNU Journal. Congress for the New Urbanism. 2021年3月16日閲覧。

- ^ Peter Calthorpe (2016). “Urbanism and Global Sprawl”. State of the World. State of the World. Washington, DC: Island Press. pp. 91–108. doi:10.5822/978-1-61091-756-8_7. ISBN 978-1-61091-756-8

- ^ Andrew Downie (2008年4月21日). “The World's Worst Traffic Jams”. Time 2014年9月4日閲覧。

- ^ “Residential Construction Trends in America's Metropolitan Regions”. Smart Growth. Washington, D.C.: U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2016年7月27日). 2015年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月16日閲覧。

- ^ Stoll, Michael A. (2005). Job Sprawl and the Spatial Mismatch between Blacks and Jobs. Washington D.C.: Brookings Institution, Metropolitan Policy Program. オリジナルの2008-07-06時点におけるアーカイブ。 2010年1月22日閲覧。

- ^ Glaeser, Edward (2001). Job Sprawl: Employment Location in U.S. Metropolitan Areas. Washington D.C.: Brookings Institution, Metropolitan Policy Program.. オリジナルの2016-05-15時点におけるアーカイブ。 2010年1月22日閲覧。

- ^ Kneebone, Elizabeth (2009). Job Sprawl Revisited: The Changing Geography of Metropolitan Employment. Washington D.C.: Brookings Institution. オリジナルの2010-02-22時点におけるアーカイブ。 2010年1月22日閲覧。

- ^ DeGrove, John and Robyne Turner (1991), "Local Government in Florida: Coping with Massive and Sustained Growth" in Huckshorn, R. (ed.) Government and Politics in Florida. University of Florida Press, Gainesville.

- ^ Allam, Zaheer. (2020). Theology and urban sustainability. Cham: Springer. ISBN 978-3-030-29673-5. OCLC 1120695363

- ^ Scarrow, Ryan (2019-09). “Graves or people” (英語). Nature Sustainability 2 (9): 787. doi:10.1038/s41893-019-0383-2. ISSN 2398-9629.

- ^ Krannich, Jess M. (2006). “Modern Disaster: Agricultural Land, Urban Growth, and the Need for a Federally Organized Comprehensive Land Use Planning Model”. Cornell Journal of Law and Public Policy 16 (1): 57 2015年6月8日閲覧。.

- ^ Hasse, John E.; Lathrop, Richard G. (2003). “Land resource impact indicators of urban sprawl”. Applied Geography 23 (2–3): 159–175. doi:10.1016/j.apgeog.2003.08.002.

- ^ David Kocieniewski (2013年1月6日). “Major Companies Push the Limits of a Tax Break”. The New York Times 2013年1月7日閲覧. "With hundreds of thousands of transactions a year, it is hard to gauge the true cost of the tax break for so-called like-kind exchanges, like those used by Cendant, General Electric and Wells Fargo."

- ^ Fang, Yiping; Pal, Anirban (2016-07-07). “Drivers of urban sprawl in urbanizing China – a political ecology analysis” (英語). Environment and Urbanization 28 (2): 599–616. doi:10.1177/0956247816647344. ISSN 0956-2478.

- ^ “Modernizing Rural And Small City Development Codes: Priority Smart Growth Fixes” (PDF). Smart Growth America. Environmental Protection Agency (2014年). 2020年10月16日閲覧。

- ^ Gruen, Victor and Larry Smith (1960) Shopping towns USA: the planning of shopping centers, Van Nostrand Reinhold Company, New York.

- ^ Crawford, Margaret (1992) "The World in a Shopping Mall" in Sorkin, Michael (ed.), Variations on a Theme Park, The new American city and the end of public space, Hill and Wang, New York, pp. 3–30.

- ^ Frieden, Bernard J. and Sagalyn, Lynne B. (1989) Downtown Inc.: How America Rebuilds Cities, MIT Press, Cambridge, MA.

- ^ a b Duany, Andres; Plater-Zyberk, Elizabeth; Speck, Jeff (2001). Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream. New York: Farrar Straus & Giroux. ISBN 9780865476066

- ^ Czech, Brian; Krausman, Paul R .; Devers, Patrick K. (2000). “Economic Associations among Causes of Species Endangerment in the United States”. BioScience 50 (7): 593. doi:10.1641/0006-3568(2000)050[0593:EAACOS]2.0.CO;2 2015年9月3日閲覧。.

- ^ a b McKinney, Michael L. (2002). “Urbanization, Biodiversity, and Conservation”. BioScience 52 (10): 883. doi:10.1641/0006-3568(2002)052[0883:UBAC]2.0.CO;2 2015年9月3日閲覧。.

- ^ Fenger, J: 1999, "Urban air quality", Atmospheric Environment, vol.33, no.29, pp 4877–4900.

- ^ “Surface Runoff – The Water Cycle”. Water Science School. Reston, VA: United States Geological Survey (2016年12月15日). 2021年3月16日閲覧。

- ^ a b Gordon, Peter; Richardson, Harry (2001). “The Sprawl Debate: Let Markets Plan”. Publius: The Journal of Federalism 31 (3): 131–149. doi:10.1093/oxfordjournals.pubjof.a004901 2015年6月11日閲覧。.

- ^ Sturm, R.; Cohen, D.A. (2004-10). “Suburban sprawl and physical and mental health”. Public Health 118 (7): 488–496. doi:10.1016/j.puhe.2004.02.007. PMID 15351221.

- ^ McKee, Bradford. "As Suburbs Grow, So Do Waistlines Archived 2009-08-16 at the Wayback Machine.", The New York Times, September 4, 2003. Retrieved on February 7, 2008.

- ^ Koen De Ridder; Filip Lefebre; Stefan Adriaensen; Ute Arnold; Wolfgang Beckroege; Christine Bronner; Ole Damsgaard; Ivo Dostal et al. (2008). “Simulating the impact of urban sprawl on air quality and population exposure in the German Ruhr area. Part II: Development and evaluation of an urban growth scenario”. Atmospheric Environment 42 (30): 7070–7077. Bibcode: 2008AtmEn..42.7070D. doi:10.1016/j.atmosenv.2008.06.044.

- ^ Fuller, R.; Crawford (2011). “Impact of past and future residential housing development patterns on energy demand and related emissions”. Journal of Housing and the Built Environment 26 (2): 165–83. doi:10.1007/s10901-011-9212-2.

- ^ Jones, Christopher; Kammen, Daniel (2014). “Spatial Distribution of U.S. Household Carbon Footprints Reveals Suburbanization Undermines Greenhouse Gas Benefits of Urban Population Density”. Environ. Sci. Technol. 48 (2): 895-902. doi:10.1021/es4034364 2021年1月19日閲覧。.

- ^ Goldstein, Benjamin; Gounaridis, Dimitrios; Newell, Joshua P. (2020). “The carbon footprint of household energy use in the United States”. PNAS 117 (32): 19122-19130. doi:10.1073/pnas.1922205117.

- ^ De Ridder, K (2008). “Simulating the impact of urban sprawl on air quality and population exposure in the German Ruhr area. Part_II_Development_and_evaluation_of_an_urban_growth_scenario”. Atmospheric Environment 42 (30): 7070–7077. Bibcode: 2008AtmEn..42.7070D. doi:10.1016/j.atmosenv.2008.06.044.

- ^ U.S. Death Statistics. The Disaster Center. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ 日本放送協会. “また同じ小学校の通学路で…事故はなぜ防げなかったのか|NHK”. NHK NEWS WEB. 2023年1月15日閲覧。

- ^ Lambert, Thomas E.; Meyer, Peter B. (2006). “Ex-Urban Sprawl as a Factor in Traffic Fatalities and EMS Response Times in the Southeastern United States”. Journal of Economic Issues 40 (4): 941–953. doi:10.1080/00213624.2006.11506968.

- ^ Lambert, T. E.; Meyer, P. B. (2008). “Practitioner's Corner: New and Fringe Residential Development and Emergency Medical Services Response Times in the United States”. State 40 (2): 115–124. doi:10.1177/0160323x0804000205. JSTOR 25469783.

- ^ Lambert, Thomas E.; Srinivasan, Arun K.; Katirai, Matin (2012). “Ex-urban Sprawl and Fire Response in the United States”. Journal of Economic Issues 46 (4): 967–988. doi:10.2753/JEI0021-3624460407.

- ^ Snyder, Ken; Bird, Lori (1998). Paying the Costs of Sprawl: Using Fair-Share Costing to Control Sprawl. Washington: U.S. Department of Energy's Center of Excellence for Sustainable Development. オリジナルの2015-09-24時点におけるアーカイブ。 2015年5月20日閲覧。

- ^ McCann, Barbara. Driven to Spend Archived 2006-06-19 at the Wayback Machine.. Surface Transportation Policy Project (2000). Retrieved on February 8, 2008.

- ^ "Is your car worth it?", The Guardian, Guardian Media Group, February 15, 2003. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ “「クルマ王国」米国で進化した路面電車の実力”. 東洋経済オンライン (2018年5月26日). 2023年1月15日閲覧。

- ^ ジェロー・マグラン、アラン・デュブレッソン、オリヴィエ・ニノ 著、鳥取絹子 訳『地図で見るアフリカハンドブック』現書房、2019年4月5日、40頁。

- ^ Van Pelt, Julie (ed.) (2006) (PDF). Cascadia Scorecard 2006. Cascadia Scorecard. Seattle, Washington: Sightline Institute. ISBN 978-1-886093-16-4 2008年2月7日閲覧。[リンク切れ]

- ^ Kunstler, James Howard. Home from nowhere: remaking our everyday world for the twenty-First century. Touchstone, 1998

- ^ Conklin, George H.. “Article Review: The Impact of Density: The Importance of Nonlinearlity and Selection on Flight and Fight Responses.”. 2021年3月16日閲覧。

- ^ Sennett, Richard (ed.) (1969-06). Classic Essays on the Culture of Cities. New York: Appleton-Century-Crofts. pp. 67–83

- ^ Fischer, Claude S.; Baldasarre, Mark; Ofshe, R. J. (1975). “Crowding Studies and Urban Life – A Critical Review”. Journal of the American Institute of Planners 41 (6): 406–418. doi:10.1080/01944367508977691. hdl:2027/mdp.39015002638529.

- ^ O'Toole, Randal (2009). Gridlock : why we're stuck in traffic and what to do about it ([Online-Ausg.] ed.). Washington, D.C.: CATO Institute. ISBN 978-1935308232

- ^ Issue Brief: Smart-Growth: Building Livable Communities. American Institute of Architects. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ “Urban Sprawl: New Smart Growth America Study Moves to Measure Elusive Location Factor”. Smart Growth America. Site Selection (2002年10月28日). 2020年10月16日閲覧。

- ^ Building Better. Sierra Club. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ Smart Growth. National Resources Defense Council. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ Urban Sprawl – NumbersUSA. Retrieved on February 26, 2009.

- ^ Web smarts. Christian Science Monitor. October 7, 2003. Retrieved on February 26, 2009.

- ^ Moore, Adrian; Henderson, Rick (1998年6月). “Plan Obsolescence”. Reason 2015年5月30日閲覧。

- ^ a b c Gordon, Peter; Richardson, Harry (1998年). “Prove It: The costs and benefit of sprawl”. Brookings Review (The Brookings Institution) 2015年6月11日閲覧。

- ^ Jackson, Kenneth T. [in 英語] (1985), Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States, New York: Oxford University Press, ISBN 0-19-504983-7。

- ^ Newman, Peter W.G.; Kenworthy, Jeffrey R. (1989). Cities and automobile dependence: a sourcebook. Aldershot, Hants., England: Gower Technical. ISBN 9780566070402

- ^ Mindali, O., Raveh, A. and Salomon, I., 2004. Urban density and energy consumption: a new look at old statistics. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 38(2), pp. 143-162.

- ^ Frank, L.; Pivo, G. (1994). “Impact of Mixed Use and Density on Three Modes of Travel”. Transportation Research Record 1446: 44–52.

- ^ Cervero, R. and Gorham, R.. Commuting in Transit Versus Automobile Neighborhoods Journal of the American Planning Association 61, 2: 210–225, 1995

- ^ Transport Reviews Volume 29 Issue 3 (2009)

- ^ a b Bagley, M.N.; Mokhtarian, P.L. (2002). “The impact of residential neighborhood type on travel behavior: A structural equations modeling approach”. Annals of Regional Science 36 (2): 279. doi:10.1007/s001680200083.

- ^ See demographia's report.

- ^ US Commuting Travel Times Down Over Quarter Century. PublicPurpose.com. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ Cervero, R. and Wu, K, (1997) K. Polycentrism, Commuting, and Residential Location in the San Francisco Bay. Environment and Planning A 29: 865–886

- ^ Ewing, R. and Cervero, R. (2001) Travel and the Built Environment: A Synthesis. Transportation Research Record 1780, pp. 87–113

- ^ Cervero, R. (1986, 2013)Suburban Gridlock. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, CUPR, Transaction Press (2013 edition)

- ^ Melia, S., Barton, H. and Parkhurst, G. (In Press) The Paradox of Intensification. Transport Policy 18 (1)

- ^ Housing Affordability Trends: USA States. Demographia. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ Lewyn, Michael (October 4, 2005). Sprawl, Growth Boundaries and the Rehnquist Court. Social Science Research Network. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ "Seeking solutions to the housing affordability crisis Archived 2007-08-30 at the Wayback Machine.", University of South Australia, October 24, 2005. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ Saunders, Peter (2005). "After the House Price Boom: Is this the end of the Australian dream? Archived 2007-11-02 at the Wayback Machine.", Policy. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ Archer, Lincoln. "Kevin Rudd says John Howard is ignoring housing", News Limited, November 5, 2007. Retrieved on February 8, 2008.

- ^ “Planning Policy Guidance 2: Green belts”. 2012年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月16日閲覧。

- ^ Kolakowski, K., P. L. Machemer, J. Thomas, and R. Hamlin. 2000. Urban growth boundaries: a policy brief for the Michigan Legislature. Urban and Regional Planning Program, Department of Geography, Michigan State University, Lansing, Michigan, USA. Available online at: http://www.ippsr.msu.edu/Publications/ARUrbanGrowthBound.pdf Archived 2009-02-06 at the Wayback Machine.

- ^ “US Urbanized Areas: 1950–1990: Data”. demographia.com. 2021年3月16日閲覧。

- ^ “USA Urbanized Areas: 2000 Ranked by Population(465 Areas)”. demographia.com. 2021年3月16日閲覧。

- ^ S. Reid, "Fit for purpose: evaluating walkability", Engineering Sustainability, Vol. 161, No. 2, June 2008, pp.105–112.[リンク切れ]

- ^ “S. Grignaffini, S. Cappellanti, A. Cefalo, "Visualizing sustainability in urban conditions", WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 1, pp. 253–262, 10 Jun 2008.”. 2012年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年2月26日閲覧。