ナバラ王国

- ナバラ王国

- Nafarroako Erresuma

Reino de Navarra

Royaume de Navarre

Regnum Navarrae [a] -

←

824年 - 1841年  →

→ →

→ →

→

(国旗) (国章)

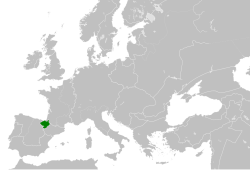

ナバラ王国の位置(1190年)-

言語 バスク語、スペイン語、フランス語 国教 カトリック 首都 パンプローナ 現在  スペイン

スペイン フランス

フランス

| スペインの歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

この記事はシリーズの一部です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先史時代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

古代

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

中世

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近代

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

テーマ別

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

スペイン ポータル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ナバラ王国(バスク語: Nafarroako Erresuma、スペイン語: Reino de Navarra、フランス語: Royaume de Navarre)は、中世のイベリア半島北東部パンプローナより興った王国である。ナバーラ王国とも言う。824年バスク人の首領アリスタがパンプローナで王として選ばれフランク王国に対する反乱を率いたことによる。ナバラの名は、7世紀のスペインでの西ゴート族の時代が終わりを告げた頃から登場している。

起源

[編集]パンプローナ王国、のちのナバラ王国は、従来よりピレネー山脈西部の南側及びビスケー湾に居住していたバスクとガスコン(ガスコーニュ)などのヴァスコン族(Vascone)の地域の一部分を占めた。この国の起源の詳細は不明だが、この西ピレネー地域において常に自分たちの言語を守り通しており、ローマ人も西ゴート人もアラブ人も完全にこの地域を征服することはできなかったとされている。6世紀中頃には、西ゴート王国の南西側からの圧力と、アキテーヌのフランク王国の勢力範囲の限界があったことにもよって、バスク人はピレネー山脈北側への大規模な移動を行い、独立を維持した。現在でもスペインのナバラ州北西部は主にバスク人で占められている。

王国の興隆

[編集]拡大と分割

[編集]ナバラ王の称号を初めて用いたのはアバルカというあだ名のあるサンチョ2世で、970年から994年までナバラ王及びアラゴン伯としてパンプローナを治めた。アラゴンの谷は母親から相続した。ハイメ・デル・ブルゴ(Jaime del Burgo)の『ナバラの概略史』によると、パンプローナ王が987年にアラスチュの邸宅をサンファン・デ・ラ・ペーニャに寄贈した際に、ナバラ王という称号をはじめて使用したという。「ナバラ王」を名乗った最初の王とされることが多いが、3人目とされることもある。

サンチョ2世と次代の王の治世下、ナバラ王国は最大勢力に達した。サンチョ3世(サンチョ大王、在位:1000年 - 1035年)はカスティーリャ伯領の女子相続人ムニアドナと結婚した。その結果、ナバラ王国は当時のイベリア半島のキリスト教圏の大部分を支配し、その勢力圏は最大に達した。その後王国はレオン王国に属していたピスエルガ及びセアを制圧し、カスティーリャを得て、ガリシア国境からバルセロナまでの間を支配した。

大王の死後、領地は4人の息子に分割相続された。領土は再度ナバラ、カスティーリャ、アラゴンに分かれたが、それぞれの地域をナバラのヒメノ王家が治めた。しかしその後(フェルナンド・カトリック王までは)大王の領土は融合することなく、カスティーリャはレオンと連合し、アラゴンは領土を拡大し、政略結婚を通じてカタルーニャと連合した。

カスティーリャ、アラゴンへの併合と再独立

[編集]ナバラ王国はその後独立を維持することが困難になり、近隣の大勢力の国々に依存することになる。ガルシア5世(1035年 - 1054年)の後、自らの弟に暗殺されたサンチョ4世(1054年 - 1076年)が治め、その後はアラゴン王がナバラ王国の地を治めることとなる。カスティーリャ王国はナバラ王国の西部を支配した。12世紀にはカスティーリャ王国は徐々にリオハとアラバを併合した。ナバラはアラゴンと連合(1076年 - 1234年)することにより東部の紛争を避けることが出来たが、西部はカスティーリャに取られたままとなった。1200年前後にはカスティーリャ王国のアルフォンソ8世が他のバスク地方の2地域(現在では県)であるビスカヤとギプスコアを併合した。タラソナは1134年のナバラの再独立後もアラゴンの所有のままとなった。バスク地方のビスカヤ統治はカスティーリャ保護下でも独立に近い状態が続き、そのため、これらの王子たちはビスカヤ統治公と呼ばれた。

サンチョ4世の暗殺(1076年)後、カスティーリャ王アルフォンソ6世とアラゴンのサンチョ・ラミレスは共同でナバラの統治にあたった。エブロ川以南の町とバスク地方がカスティーリャの統治となり、残りがアラゴン統治となり、1134年まで続いた。アラゴン統治者3代、サンチョ・ラミレス(1076年 - 1096年)と息子のペドロ・サンチェス(1094年 - 1104年)はウエスカを征服し、ペドロ・サンチェスの弟アルフォンソ・エル・バタラドール(戦闘王、1104年 - 1134年)は王国最大の領土拡張を達成した。ムーア人からトゥデラを奪取(1114年)し、1042年に失したブレバ全土を奪還し、ブルゴ州へと侵攻した。さらに、ロハ、ナヘラ、ログローニョ、カラオラ、アルファロは彼に従い、ギプスコアの港に戦艦を停泊させている間の短期間ではあるがバイヨンヌも従った。

1134年、特に何事もなくアルフォンソが死んだ後、ナバラとアラゴンは分離した。アラゴンでは聖職者であったアルフォンソの弟ラミロ2世が王位に就いた。ナバラでは、ロドリーゴ・ディアス・デ・ビバール(エル・シッド)の孫であり、サンチョ大王の子ガルシア5世(ナバラ王としては3世)の庶流であるモンソン卿ガルシア・ラミレスが、大王の庶子ラミロ1世の系統であるアラゴン王家に奪われていたナバラ王位を、1134年に取り戻した。ガルシア・ラミレスは1136年にはリオハをカスティーリャに明け渡し、1157年にはタラゴナをアラゴンに明け渡し、さらにはカスティーリャのアルフォンソ7世の家臣だとも名乗ったりした。彼は全く無能であり、たびたび教会や修道院の収入の世話になっている。

ガルシア・ラミレスの息子サンチョ・ガルシア・エル・サビオ(賢王、1150年 - 1194年)は学習熱心の末、政治家としても有能となり、ナバラを内外共に強固にし、多くの町に憲章を制定し、戦争でも負けなかった。賢王は娘ベレンゲーラを、イングランド王リチャード1世と結婚させることに同意する。ナバラまでピレネー山脈を越えてやって来たリチャードの母アリエノール・ダキテーヌがベレンゲーラをシチリアへと連れて行き、まさに第3回十字軍に身を投じんとする息子に引きあわせ、1191年5月12日にキプロス島で2人は結婚した。彼女はイングランドに足を踏み入れなかった唯一のイングランド王妃である。

フランス人王朝

[編集]賢王の息子サンチョ7世が隠棲生活の後、1234年に死去した時、正嫡の子はおらず、ナバラ系ヒメノ家の男系は断絶した。そこで、サンチョの妹ブランカの息子でフランス貴族であるシャンパーニュ伯ティボー4世がテオバルド1世として王に迎えられた。テオバルド1世はフランス王ルイ7世の曾孫であり、また息子テオバルド2世(ティボー5世)はルイ9世の王女イザベルと結婚するなど、フランス王家とは近い関係にあり、シャンパーニュ伯家(ブロワ家)はフランスでも屈指の名門貴族であった。そのためにイベリア半島の領地よりはフランスに関心が向けられ、ナバラは次第に衰退へと向かうことになる。

ブロワ家では1274年にエンリケ1世(アンリ3世)が没して男子が絶え、幼い娘フアナ1世(ジャンヌ)を女王としたナバラは周囲の諸国から狙われることになった。フアナの母でフランス王族であったブランシュはフランス王フィリップ3世に庇護を求め、王太子フィリップ(のちのフィリップ4世)とフアナの結婚が取り決められた。フィリップは1284年にナバラ王フェリペ1世となり(翌1285年にフランス王位も継承)、ナバラはフランスから総督を通じて統治されることになった。以後、カペー朝の断絶までフランスとナバラの同君連合は続いた。ナバラ王家の血を引かないヴァロワ家のフィリップ6世の即位によって1328年に同君連合は解消され、ルイ10世の娘ジャンヌ(フアナ2世)とその夫でフランス王族のエヴルー伯フィリップ(フェリペ3世)がナバラ王位に就いた。

エヴルー家のナバラ王はフアナとフェリペの孫カルロス3世(シャルル3世)で男子が絶え、1425年にカルロスの娘ブランカとその夫のアラゴン王子フアン(のちのフアン2世)が継いだ。

王国の衰退

[編集]フアン2世と後継者を巡る内乱

[編集]ナバラ女王ブランカ1世の夫フアン2世は、たびたび外征を重ねる兄アルフォンソ5世に代わってアラゴンを統治し、ナバラの統治を長男ビアナ公カルロスに任せた。ブランカは夫に先立って死去した際、カルロスが父の同意の下にナバラ王位を継承するよう遺言したが、フアンは同意を与えず、ナバラの王位継承法に反して王位にとどまった。カルロスには総督の地位のみが授けられた。1450年にフアンはナバラを自身の統治下に戻し、野心家の後妻フアナ・エンリケスから、彼らの間に生まれた息子フェルナンド(のちのカトリック王フェルナンド)をアラゴンおよびナバラの王位継承者とするように執拗に迫られた。その結果、王と王妃を支持した強力なアグラモンテス党と、カルロスの主張に賛同した大臣ボーモントのフアンを指導者とし、その名に由来するベアウモンテス党との間で激しい内乱が勃発した(ナバーラ内戦)。高地が王太子の側に、平野が王の側にあった。

不幸な王太子は、1451年にアイバルで父に敗れ、2年間投獄された。その間にカルロスは、この事件に関する現在の知識の典拠となったナバラの年代記を書いた。カルロスは釈放後、フランス王シャルル7世と、ナポリ征服後そこにとどまった伯父アルフォンソ5世の支援をむなしく求めた。1460年、継母のそそのかしによりカルロスは再び投獄された。しかし、カタルーニャの人々がこの不正に抗議し、暴動を起こした。カルロスは再び解放され、カタルーニャの総督に任命された。カルロスはナバラ王国を奪回することができないまま、1461年に死去した。彼は相続人として同母妹ブランカを指名した。しかし、ブランカはフアン2世によってただちに投獄され、1464年に死去した。

ブランカの権利は、フアン2世の同盟者であるフォワ伯兼ベアルン伯ガストン4世の夫人となっていた、同母妹のレオノールに受け継がれた。レオノールはフアン2世の死後間もなく死去したため、1479年にほんのわずか玉座にあっただけだが、彼女が死んだ後はその孫であるフォワ家のフランシスコ・フェボ(在位:1479年 - 1483年)が王位を継承した。早世したフランシスコも、次に王位に就いたその妹カタリナも若年だったため、2人の母であるフランス王シャルル7世の王女マドレーヌが摂政を続けた。

カトリック王フェルナンドの征服

[編集]カトリック王フェルナンドは、カタリナを長男フアンと結婚させようとしたが、彼女は南フランスに広大な領地を有するペリゴール伯兼アルブレ伯ジャン(ジャン・ダルブレ)との結婚を選んだ(1494年)。カトリック王フェルナンドはそれに懲りず、ナバラに対して長く抱いてきた計画を諦めず、カタリナの従妹である自身の姪孫ジェルメーヌと再婚した(ジェルメーヌの父ジャン・ド・フォワは、兄の遺児カタリナを差し置いてナバラ王位を要求したこともあった)。ナバラはフランスに対する神聖同盟への加盟を拒んで中立を宣言し、フェルナンド軍の国内通過を妨害しようとしたため、後にフェルナンドは将軍ファドリケ・デ・トレド(第2代アルバ公)を1512年にナバラ侵攻のために派遣した。ジャン・ダルブレは逃れ、パンプローナ、エステーリャ、オリテ、サングエサ、およびトゥデラは占領された。ナバラ王家および神聖同盟のすべての敵対者は教会から破門されたため、ナバラの人々は、フェルナンドが1515年6月15日に王国領を獲得したと宣言した。王国領のうちピレネー山脈の北側については、フェルナンドは寛大にも敵に譲った。

フェルナンドはジャン・ダルブレを破った後、1515年にナバラの大部分を自領に加えた。1511年または1516年に、スペインのナバラ、すなわち王国領の大部分にあたるピレネー山脈の南側部分は、最終的にフェルナンドによって併合された。後にフェルナンドは、この王国領を娘のカスティーリャ女王フアナに譲った。このため、スペインのナバラはアラゴンではなく、カスティーリャの統治下にあると理解されることになった。ただし、スペイン側のナバラは副王領として統治され、公式には1833年までスペイン王国に併合されなかった。

バス=ナヴァール

[編集]ナバラのピレネー山脈北側のわずかな部分は、低ナバラ(フランス語で Basse-Navarre:バス=ナヴァール)と呼ばれ、隣接するベアルン公領と共に、相続によって継承された小さな独立君主国として生き残った(この王国はフランスの封建制度下にあるため、日本語ではフランス語風に「ナヴァール王国」とも呼ばれる。以下その表記を使用する)。ナヴァールは、ジャンの息子アンリ2世の代から王国として承認され、代表議会、バイヨンヌとダクスの司教によって代表される聖職者ら、サン=ジャン=ピエ=ド=ポルの教区司祭、サン=パレ、ユトゥジアおよびアランプレの小修道院長が置かれた。

ナヴァール王アンリ3世がフランス王アンリ4世となった1589年まで、ピレネー山脈の北側地域、すなわちナヴァールはフランス人の土地を大きく加えた独立王国のまま存続した。アンリ4世以後、フランスの王はその称号に「ナヴァールの王」を(再び)追加した。ルイ13世時代の1620年にナヴァールはベアルン公領と統合されフランスの州となったが、フランス王は1791年までナヴァール王の称号を用い続け、1814年から1830年までの復古王政期にもこの称号が復活した。バスク語はこの地方の大部分でまだ話されている。

参考文献

[編集]- ^ Es el único nombre recogido en la documentación oficial emanada de la Cancillería Real de Navarra. No se conoce, ni se encontrado aún, registro o documento donde se formule su nombre en otra lengua, salvo las empleadas en la documentación, en latín, en occitano. Tampoco fuentes externas, como las árabes, mencionan otra denominación, si acaso Bilad Navarra, como afirma Ricardo Cierbide (véase la bibliografía). El mismo filólogo menciona fuentes carolingias hablando de hispani wascones y navarri (no se usa conjunción disyuntiva, 'o', sino copulativa, 'y', como si fueran próximos, pero no lo mismo); incluso se distinguen Navarri et Pampilonensis. Véase en Luego afirma Cierbide que son lo mismo, pero no razona por qué considera que sean los mismo y no próximos, o vecinos, aún siendo un investigador filológicamente muy riguroso. Sin embargo, por poner un ejemplo de contraste, sí existen evidencias documentales medievales de Iruña como denominación vasca de Pamplona pero en referencia a la ciudad no al reino; es decir, tampoco hay en la documentación preservado tal denominación del reino de Pamplona, precedente del reino de Navarra. Véase sobre las lenguas usadas en la documentación, a modo de ejemplo, este artículo: La lengua de los documentos del rey: del latín a las lenguas vernáculas en las cancillerías regias de la Península Ibérica, (2011), pp. 323–362, ISBN 978-84-370-8195-3 2024年4月11日閲覧。 O este otro: Documentos inéditos occitano-navarros procedentes de las parroquias de San pedro, San Miguel y San Juan de Estella (1254-1369), (1991), pp. 41–66 2024年4月11日閲覧。

- レイチェル・バード 著、狩野美智子 訳『ナバラ王国の歴史 山の民バスク民族の国』(彩流社)

- ホセ・アスルメンディ: Die Bedeutung der Sprache in Renaissance und Reformation und die Entstehung der baskischen Literatur im religiösen und politischen Konfliktgebiet zwischen Spanien und Frankreich. In: Wolfgang W. Moelleken, Peter J. Weber (Hrsg.): Neue Forschungsarbeiten zur Kontaktlinguistik. Dümmler, ボン 1997年. ISBN 978-3-537-86419-2