善六

善六(ぜんろく、明和6年(1769年) - 文化13年(1816年)頃)とは江戸時代後期の船乗り(水主)である。ロシア帝国に漂着してロシアに帰化し、日本語の通訳となった。

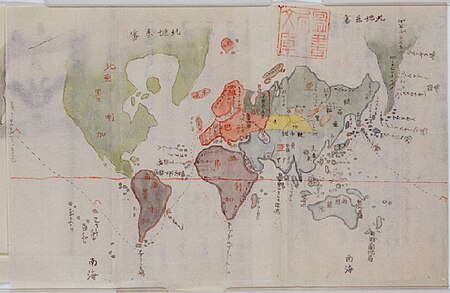

また、確実な記録に残っている中ではデンマーク、グレートブリテン島、カナリア諸島、ブラジル、ポリネシア(マルキーズ諸島、ハワイ諸島)を訪れた最初の日本人の1人である[1][2][注 1]。

生い立ちと漂流の経緯

[編集]

善六は明和6年(1769年)、仙台藩領陸奥国牡鹿郡石巻(現:宮城県石巻市)に生まれた。

寛政5年(1793年)11月27日、善六は若宮丸(16人乗り)の乗組員として石巻から江戸に向かった。若宮丸は石巻を出た後、東名浦(現宮城県東松島市)に寄港し、ここで順風を得て11月29日に東名浦を出帆した。若宮丸は順調に南下したが、塩屋埼(現:福島県いわき市)沖で南西からの強風に遭遇したために、広野(現:福島県双葉郡広野町)沖で仮泊した。

12月1日になっても南からの風はやまなかったため、一行は石巻に引き返すことも考えたが、翌12月2日に風向きが変わったため、若宮丸は再び江戸に向けて出帆した。しかし、再び塩屋埼沖に差し掛かったあたりで暴風雨に遭遇し、若宮丸の舵は破損、船のコントロールが効かなくなった。その後、一行は7ヶ月の漂流の末に寛政6年(1794年)5月10日の朝にアリューシャン列島東部の島に漂着した[3]。島では先住民のアリュート人に助けられたが、6月8日に船頭の平兵衛が病死した[4]。

6月12日、15人はアリュート人の案内でロシア人のもとに案内された。それからの11ヶ月間はロシア人の家で暮らした後、本土に帰るロシア人と共に島を離れ、プリビロフ諸島のセントポール島、アムチトカ島を経て寛政7年(1795年)6月27日にオホーツクに着いた[5]。ここで生き残った若宮丸漂流民15人はくじ引きで3隊に分けられ、善六は辰蔵、儀兵衛と共に最初のグループに加わり、8月18日にオホーツクを出発した[6]。

洗礼

[編集]

善六、辰蔵、儀兵衛の3人はヤクーツクを経由して、寛政8年(1796年)1月24日にイルクーツクに到着した[7]。ここで3人の世話をしたのは、日本語通訳のトコロコフと、伊勢出身の日本人新蔵であった。新蔵は天明3年(1783年)7月20日に大黒屋光太夫とともにロシアに漂着した漂流民で、熱病に倒れた際に正教の洗礼を受けてロシアに帰化し、後に当地で日本語学校の教師の職に就いていた。3人は新蔵の自宅に引き取られ、そこで新蔵と同じ船に乗り組んでいた庄蔵とも出会ったが、庄蔵は凍傷で片足を失っていて、自身の不自由な身体と望郷の念から泣き言ばかり言っていたために、新蔵からはうとまれていた[8]。

こうして、新蔵の家で日本人5人が一緒に暮らすことになったが、善六が一行の中でひらがなだけでなく漢字の読み書きができ、頭の回転が速いことを知った新蔵とトコロコフは善六に帰化を勧めるようになった。特に新蔵は善六のことを熱心に説得し、シベリアの豪商であるステパン・キセリョフに善六を紹介した。キセリョフも善六に帰化するように勧め、自分が名付け親になることにも同意した[9]。

3人が熱心に説得を続けた結果善六は帰化を決意し、3月頃に洗礼を受けてピョートル・ステパノヴィッチ・キセリョフ(ロシア語: Пётр Степанович Киселёв)と名を改めた[10]。洗礼を受けた善六はすぐに辰蔵と儀兵衛の2人に対しても洗礼を受けるように説得した。説得の結果、辰蔵も洗礼を受けて名前をアンドレイ・アレクサンドロヴィッチ・コンドラトフ(Андрей Александрович Кондратов)と名を改めたが、禅宗の信徒で、帰国を強く望んでいた儀兵衛だけは洗礼を拒否した[10]。このことがきっかけで善六、辰蔵と儀兵衛の仲は険悪となり、新蔵の再婚をきっかけに家を出ることになった時には新蔵、善六、辰蔵のグループと儀兵衛、庄蔵のグループに別れて住むことになった。なお、庄蔵はこの年の夏に病死するが、その葬儀は儀兵衛1人が全てを取り仕切り、善六や新蔵は姿を現さなかった[11]。

5月頃、善六は役所を通じて後発の面々がオホーツクを出発したことを知った。すぐに善六は親しい八三郎と民之助宛てに手紙を書き、それをオホーツクに行く人に託した。しかし、この手紙はヤクーツクとオホーツクの間で二番目に出発した5人の手に渡され、八三郎と民之助には届かなかった。5人は手紙の送り主が善六と辰蔵のみなのが気にかかり、手紙を開封した。手紙には、

「我々、ここのキセリョーフといふ人を父親と頼み、この国の人別となつた。ゆくゆくは給銀三、四百枚も取ることができるといふことだから、喜ぶがいい」 — 『北辺探事』

と記されており、また手紙には儀兵衛のことにまったく触れられていないことを5人は不審に思った[12]。5人が事情を知るのは11月にイルクーツクに着いてからで、儀兵衛から事情を聞いた5人は善六と辰蔵を避け、儀兵衛と同居するようになった。12月には津太夫や吉郎次ら6人[13]も到着し、6人も善六と辰蔵を避けて儀兵衛の家に住んだ。しかし、しばらくして善六と辰蔵は八三郎と民之助をこっそり呼び出して説得し、八三郎はセミョン・ゴロヴィッチ・キセリョフ(Семён Голович Киселёв)、民之助はミハイル・ジェラロフ(Михаи?л Желаpов)という洗礼名が与えられ、善六と辰蔵の家に住んだ[14]。

こうして、若宮丸漂流民の生き残り14名は、善六ら4人のグループと津太夫ら10人のグループに分かれることになった。帰化して日本語教師となった善六たちのグループにはロシア政府から給料が支払われ、裕福な暮らしをした反面、津太夫たちのグループには最低限の生活費しか支給されず、大工、漁網作り、漁師の手伝いなどの肉体労働をしたり、自家製のパンや麦が原料のドブロクを売るなどして、なんとか生活費を稼いでいた。この生活環境の差から、2つのグループは激しく対立するようになったが、役所と漂流民の間を取り持ってくれる新蔵とは両グループとも親しく交流した[15]。

なお、寛政11年(1799年)2月28日に吉郎次がイルクーツクで病死した[16]。

ペテルブルクへ

[編集]享和3年(1803年)3月6日、若宮丸漂流民13人全員が役所に召集された。そこで役人から皇帝の命令書が届いたので、明日、皇帝の遣いとともにペテルブルクに向けて出発するように通達された。この命令を聞いた若宮丸漂流民たちは、世話になった人たちに挨拶を済ませ、急いで旅支度をした後、翌3月7日、馬車7台に分乗し、イルクーツクを出発した。なお、この旅には新蔵も付き添いとして同行した<[17]。

しかし翌日の3月8日、イルクーツクから200kmほど行った場所で左太夫と清蔵の2人が乗り物酔いのために脱落した。2人は回復次第、別便で追及することになり、一行は再びペテルブルクに向けて出発した。馬車は昼夜を問わず走り続け、1日に130km~140km走った[18]。一行はクラスノヤルスク、トムスク、エカテリンブルクを過ぎ、ペルミに着いた。しかし、この町で銀三郎がはしかのような病気に罹ってしまい、病状の悪化からとても旅を続けられる状態ではなくなった[19]ため、銀三郎はペルミの病院に入院し、一行は先を急ぐことになった。

一行はこの後、カザン、モスクワを経由し、4月27日[20]にペテルブルクに到着した。

皇帝との謁見

[編集]一行はペテルブルクでは商務大臣ルミャンチェフ侯爵邸の2階に滞在し、皇帝への謁見を前に縞襦子の着物と帯を仕立屋に頼んで用意した。

そして5月16日、10人は皇帝アレクサンドル1世に謁見し、10人のうち帰国を希望した津太夫、儀兵衛、左平、太十郎の4人の帰国が許された。この後、帰国組4人と新蔵は他の漂流民たちとは別にされ、連日ペテルブルクの市内見物に出かけるようになり、この間に善六はニコライ・レザノフ(Николай Петрович Резанов)と出会っている[21]。そして善六はレザノフの通訳に任命され、レザノフの日本行きに同行することになった。

世界一周

[編集]

6月12日、帰国組4人と善六、新蔵はペテルブルクを出発し、クロンシュタット港に向かった。クロンシュタット港にはクルーゼンシュテルンを船長とするナジェジダ号(乗組員65人、レザノフ随員6人、日本人5人、計76人)と僚船ネワ号(乗組員54人)が碇泊しており、善六はレザノフや帰国組4人と共にナジェシダ号に乗船した[22]。

6月16日朝10時に新蔵が見送る中、船団はクロンシュタット港を出港した[23]。クロンシュタットから20日程の航海で船団はコペンハーゲンに入港し、ここで40日程逗留した後、船団はコペンハーゲンを出港した。それから数日後、船団がドーバー海峡を航海中にイギリスの軍艦から砲撃を受ける事件が発生した。これはイギリス軍艦が船団をフランス船と勘違いしたために起こった事件で、間違いに気付いたイギリス側は士官をナジェシダ号に派遣して謝罪し、酒を贈っている。この時、レザノフはイギリス軍艦に移乗してロンドンに向かったため、船団はファルマス港で1週間ほどレザノフを待ち、レザノフと合流後にファルマスを出港した[24]。この頃からレザノフとクルーゼンシュテルンの対立は激しくなり、善六はレザノフ側と認識され、船員から邪険に扱われるようになった。

9月5日に船団はカナリア諸島テネリフェ島のサンタ・クルス港に入港し、ここで一週間滞在して水や果物を買い込んだ。10月初めに船団は赤道を通過した後、11月8日にブラジルのサンタカタリーナ州フロリアノーポリス港に入港し、70日あまり滞在した。ここでも一行は大量の食糧を買い込み、中にはペットとして動物を買い、船に持ち込む者も現れた。そのような中、レザノフの随員の1人がオナガザルを買ったが、程なく世話をしなくなったために善六が代わりにこの猿の面倒を見るようになった。善六はこの時期、儀兵衛らとの諍いが絶えず、船の中でも孤独であったためにこの猿を特に可愛がっていたのだが、ある日この猿が他の船員にかみつき[25]、驚いた船員が猿を甲板に叩きつけて殺してしまい、善六はさらにふさぎこむようになった。

船団は南米最南端のホーン岬を目指してフロリアノーポリスを出港し、フエゴ島の沖合を通過した。船団はマゼラン海峡を避けて、ホーン岬を廻ろうとしたが、風が強くて岬を廻れず、南極圏近くまで流されたものの、1ヶ月程で太平洋に出ることができた。この間、船内ではレザノフとクルーゼンシュテルンの対立や善六と帰国組の対立はさらに激しくなり、特に善六と儀兵衛は船内で顔を合わせる度に喧嘩となり、最年長の津太夫や善六と歳の近い太十郎が仲裁に入っても喧嘩が止むことはなかった。

享和4年(1804年)の3月はじめ頃に船団はマルケサス諸島のヌク・ヒバ島に到着した。この島にはジョセフ・カプリというフランス人とロバーツというイギリス人が暮らしており、この二人を仲介して島民と物々交換を行い食糧を入手した。船団は5月頃まで滞在し、ジョセフとロバーツは出発の前夜、ナジェシダ号に乗り込んで別れを告げに来た。この時、ロバーツは夜のうちに下船して島に戻ったが、ジョセフは船に泊まって寝てしまい、翌朝目を覚ました時にははるか沖合を航行中であったため、このまま一行に加わることになった[26]。

船団は再び赤道を越え、マルケサスから20日ほどでハワイ諸島に着いた。しかし、ハワイではわずかな食糧しか交換できなかったため、交換を終えると船団はすぐに出発した。ナジェシダ号はここでカリフォルニアに向かう僚船ネヴァ号と別れを告げ、単独で航海を続けた後、7月3日にカムチャツカ半島のペトロパブロフスクに到着した[27]。

ペトロパブロフスク到着後、レザノフはすぐにクルーゼンシュテルンのことをカムチャツカの総司令官に訴えた。レザノフの強い希望により、一時は裁判沙汰に発展しそうになったが、クルーゼンシュテルンがレザノフに謝罪したことで両者は和解した。和解後、レザノフとクルーゼンシュテルンは話し合いの場を持ったのだが、この時クルーゼンシュテルンが善六が船に乗っていることで日本人同士が対立し、船内の空気を悪くしていると強く主張した。そのため、善六はここで下船することが決まり、ペトロパブロフスクでレザノフの帰りを待つことになった[28]。

そして8月18日、ナジェシダ号は長崎に向けて出港した。なお、この日の前日に善六は津太夫たちの家を訪問し、ナジェシダ号出港時も岸壁に立って津太夫たちを見送った。

露日辞典

[編集]善六はこの世界一周の間、レザノフに日本語を教える傍ら、共同で露日辞典を作成していた。その辞典にはいろは歌や数詞の一覧をはじめ様々な言葉が収録され、このうちの一冊は現在もペテルブルクの研究所に保管されている。日本語の訳語の中には仙台弁や江戸時代後期の音韻で記してある言葉もあるため、当時の日本語がわかる貴重な史料となっている[29][1]。

訳語の例

[編集]| ロシア語 | 辞書の訳語 | 現代日本語 | 備考 |

|---|---|---|---|

| А?нгем | クワンノン(観音)ケタイ | 天使 | ケタイとは神様を意味する仙台弁 |

| Практики | クニノフ(国の風)デゴザリマス | 習慣 | |

| Казна? | テンカサマノカネ | 国庫 | |

| Окислять | スッカクナリマシタノ | 酸化する | 仙台弁が由来 |

| Молодежь | ワラシデゴザル | 青春 | |

| Гнев | ゴリップク(立腹)シマシテモ | 怒らせる | |

| Незнакомец | タビノヒト | 異邦人 |

漂流民たちとの交流

[編集]

文化元年(1804年)9月中旬、ペトロパブロフスク滞在中の善六のもとに6人の漂流民が送られてくる。6人は7月18日に千島列島の幌筵島に漂着した慶祥丸漂流民たちで、善六は6人を港で出迎えた後、継右衛門と岩松の2人を家に引き取った。

善六は通訳を引き受けたり、他の家に暮らす4人の様子を見に行くなどして、滞在中の慶祥丸漂流民たちを世話した。そして、当時のペトロパブロフスクでは日本とロシアの国交がもうすぐ樹立されるという見方が大半であったため、善六は国交が樹立されれば日本に帰れるだろうと漂流民たちを励ました。

しかし、翌文化2年(1805年)5月に帰ってきたレザノフたちから日本との通商交渉決裂を知り、慶祥丸漂流民へのロシア政府の対応も一変する。善六はこの時期自暴自棄となり、日本のことを悪く言うようになった。それと同時に、善六は慶祥丸漂流民たちに対し、帰化して他の漂流民たちもいるイルクーツクに行くことを勧め始めたが、慶祥丸漂流民たちは千島列島沿いに南下して日本に帰ることを考えていた。

ある日、慶祥丸漂流民たちは脱走して日本に帰国することを善六に伝えた。善六は無謀だとして反対し、改めてイルクーツク行きをすすめたが、慶祥丸漂流民たちの帰国の意思はかたく、善六は説得をあきらめた。それ以降の善六は、船や食糧の調達にあたったり、役所に根回しをするなどして慶祥丸漂流民の帰国のために協力を惜しまなかった。

6月中旬、船頭の継右衛門が風向きの変化を感じ取り、慶祥丸漂流民たちは帰国することを決意した。そしてこの日の夜、挨拶回りを済ませた慶祥丸漂流民たちは浜辺に向かった。浜辺には小舟が用意され、善六が慶祥丸漂流民たちを見送った。善六は別れ際「なかなか日本まで帰国するのは難しい」[30]と言い、お互いに別れを告げた。

善六は翌年の春までペトロパブロフスクに滞在し、その後イルクーツクに帰った。イルクーツクで善六はアンガラ川の河口の近くの家に住み、銅銭20貫文(200ルーブル)が与えられるようになった。

文化9年(1812年)1月には、善六のもとに択捉島で捕虜になった中川五郎治(以下、「五郎治」と記す)が送られてくる。五郎治は2月までイルクーツクの善六の家に滞在するが、復活祭の祭りの時に教会に行こうと善六が誘った時も頑として拒否するなど、五郎治はロシア人や善六に決して心を開かなかった。

遣日使節

[編集]文化10年(1813年)夏、ディアナ号艦長ピョートル・リコルド(Пётр Иванович Рикорд)からの要請により、善六は遣日使節に通訳として同行することになった。今回の遣日使節の目的は、6月にロシア側が高田屋嘉兵衛を解放した際、日本側がヴァーシリー・ゴローニン釈放の条件として、文化露寇(フヴォストフ事件)に対する公式謝罪文を用意することを提示したため、日本まで謝罪文を届けに行くことであった。

8月11日(ユリウス暦、以下同)、善六や文化8年(1811年)にロシアに漂着した久蔵を乗せたディアナ号はオホーツクを出港した[31]。20日後には北海道を肉眼で確認できる位置まで南下し、9月10日に内浦湾に接近した。しかしここで暴風雨に遭遇し、リコルドは一旦ハワイ諸島に避難することも検討したが、暴風雨がおさまったため、9月22日に絵鞆(現北海道室蘭市)に入港した[32]。

船が接岸すると、水先案内を命じられた日本の船がやってきたため、リコルドは水の補給を依頼する手紙を書き、これを善六が日本語に翻訳した。日本側はこれを諒承し、ディアナ号に水と食糧を分け与えた。9月26日にディアナ号は絵鞆を出発し、翌9月27日夜に箱館に到着した。入港直後には高田屋嘉兵衛(以下、「嘉兵衛」と記す)が小舟に乗ってディアナ号を訪問し、リコルドとの再会を喜び合った[33]。

9月29日朝、嘉兵衛が再びディアナ号を訪問した時、リコルドはオホーツク長官の謝罪文を手渡した[34]。この謝罪文は善六によって翻訳され、ロシア側の非を認めて、ゴローニンの釈放を懇願すると共に、日本との通商関係を望む内容になっていた。そして最後には、

「此書物、尾宝津賀[35]の湊場所ノ大役人のおろしやんノことば、日本の字ニて書、通事ヲいたし二十一年、おろしやんニて役をつとめ、私日本の人の子供なり。――通事の役人 きせろふ書」 — 『飄々謾集』

と記された。

そして、10月1日(文化10年9月19日)正午、リコルドと2人の士官、10人の水兵とともに善六は20年ぶりに日本の土を踏んだ[36]。善六は会見場に入り、リコルドの最初の挨拶を翻訳したが、以後の通訳は日本側の通詞・村上貞助が行った[37][38]。ため、善六はこの会談でほとんど活躍することができなかった。

この会談の後、善六は10月5日(文化10年9月24日)にゴローニンと面会した時と、10月7日(文化10年9月26日)にゴローニンが引き渡された時にリコルドの付き添いとして上陸しているが、日本との通商交渉は今回も決裂した[39]。そのためディアナ号はロシアに戻ることとなり、10月10日(文化10年9月29日)に箱館を出港した[40]。なお、出港の前日にはディアナ号は満艦飾を施し、それを一目見ようと日本の見物客がディアナ号に押し寄せた。見物客は甲板に立錐の余地がなくなるほどの数で、中にはロシアの水兵とともに荷物の積み込み作業を手伝う者もいた。ディアナ号は11月3日にペトロパブロフスクに帰着した[41]。

その後

[編集]その後の消息がはっきりしている善六以外の若宮丸漂流民は、銀三郎、茂次郎、清蔵、已之助、辰蔵の5人であり、そのうち辰蔵以外の4人は文化9年(1812年)に五郎治とも出会っている。5人は文化9年(1812年)の時点で、全員5貫文の年金が与えられ、清蔵と已之助はアンガラ川とバイカル湖を行き来する船乗りとなり、1往復1貫文前後を稼ぎ、茂次郎は露米会社の事務所で働いて50貫文の給料をもらっていた。辰蔵はイルクーツクを離れ、トムスクの馬車駅で働き、それ相応の給料を稼いでいた。しかし銀三郎は寝たきりとなり、仕事をしていなかった。

善六は箱館から再びイルクーツクに帰り、使節に同行した功績から1814年7月14日(ユリウス暦)付で給料が倍になった。なお、文化10年(1813年)11月に遠州灘で難破し、カリフォルニア沖でイギリス船に助けられた小栗重吉ら督乗丸漂流民の生き残り3人は、帰国の途中でペトロパブロフスクに立ち寄った際に役人から善六のことを聞いている。3人の帰国後の調書である『船長日記』にも、

と記されている。善六はこの後の文化13年(1816年)頃にイルクーツクで死んだと見られている。

1928年(昭和3年)7月12日、ディミトリィ・キセリョフ(Дми?трий Киселёв)という領事が函館のソ連領事館に着任した。東京日日新聞に「百余年ぶりに奇しき帰郷??文化年間にロシアへ定住した邦人の曾孫が領事で来朝」と報じられ、キセリョフ領事はインタビューの中で、「自分の先祖は函館の人であり、函館に行ったら当時の歴史を調べ、親戚の人にも会ってみたい」と述べている[43]が、近年の調査の結果、善六とは関係ないことが判明している[29]。

善六に関わる史料

[編集]- 『環海異聞』

- 『北辺探事』

- 『平之丞漂流記』

- 『五郎治申上荒増』

- 『飄々謾集』

- 『船長日記』

など

脚註

[編集]注釈

[編集]- ^ ただしグレートブリテン島やハワイについては上陸していないため、最初にグレートブリテン島に上陸した日本人は天保3年(1835年)の音吉ら宝順丸漂流民3名、ハワイに上陸した日本人は文化3年(1806年)の平原善松ら稲若丸漂流民8名である。しかし両地域ともそれ以前に訪れた日本人がいるという異説もある。

出典

[編集]- ^ a b “【移民107周年】「石巻若宮丸漂流民」 日本人伯国初上陸の歴史背景 : サンパウロ新聞”. サンパウロ新聞. (2015年6月20日) 2017年3月22日閲覧。

- ^ 石川榮吉「接触と変容の諸相 : 江戸時代漂流民によるオセアニア関係史料」『国立民族学博物館研究報告別冊』第006巻、国立民族学博物館、1989年、429-456頁、doi:10.15021/00003744、hdl:10502/3443、ISSN 0288-190X、NAID 110004413389。

- ^ 吉村, p. 49.

- ^ 吉村, p. 50.

- ^ 吉村, p. 54.

- ^ 吉村, p. 57.

- ^ 吉村, p. 59.

- ^ 吉村, p. 62-63.

- ^ 吉村, p. 64-67.

- ^ a b 吉村 p67

- ^ 吉村, p. 68.

- ^ 吉村, p. 69.

- ^ 最後発組の中の一人である市五郎という水主は、途中のヤクーツクで病死した。(吉村, p. 71)

- ^ 吉村, p. 72.

- ^ 吉村, p. 73-74.

- ^ 吉村, p. 76.

- ^ 吉村, p. 80-81.

- ^ 魯西亜から来た日本人, p. 70.

- ^ そのため、後に帰国した津太夫らは銀三郎はペルミで死んだものと思い込んでいた。(魯西亜から来た日本人, p. 76-77)

- ^ 異説あり。5月23日到着とも。(魯西亜から来た日本人, p. 77)

- ^ イルクーツク滞在時にすでに面識があったとする説もある。(魯西亜から来た日本人, p. 65-66)

- ^ 吉村, p. 105.

- ^ 吉村, p. 108<.

- ^ 吉村, p. 110-111.

- ^ 随行した天文学者に噛みついたとの説もある。(魯西亜から来た日本人, p. 115)

- ^ ジョセフはハワイで下船し、別の船に便乗してマルケサスに帰るつもりであったが、ハワイでは上陸できなかったため、そのままペテロパウロフスクを経由してフランスに帰った。フランスではマルケサス諸島民の物真似を見世物小屋で見せて生活費を稼ぎ、1818年~1822年頃に亡くなった。(魯西亜から来た日本人, p. 122)

- ^ 吉村, p. 120.

- ^ 吉村, p. 121-123.

- ^ a b “魯西亜から来た日本人 ―善六と函館”. 函館日ロ交流史研究会. 2015年3月8日閲覧。

- ^ 魯西亜から来た日本人, p. 149.

- ^ ピョートル・リコルド 1985, p. 278.

- ^ ピョートル・リコルド 1985, p. 282.

- ^ ピョートル・リコルド 1985, pp. 286–287.

- ^ ピョートル・リコルド 1985, p. 294.

- ^ オホーツクのこと。

- ^ ピョートル・リコルド 1985, pp. 303–305.

- ^ ピョートル・リコルド 1985, p. 306.

- ^ 村上は幽閉中のゴローニンからロシア語を習い、その発音は完璧であった(魯西亜から来た日本人, p. 201)

- ^ “函館市史通説編第1巻 pp.481-482”. 函館市中央図書館. 2015年3月8日閲覧。

- ^ ピョートル・リコルド 1985, p. 325.

- ^ ピョートル・リコルド 1985, pp. 325–326.

- ^ イルクーツクのこと

- ^ 魯西亜から来た日本人, p. 211.

参考文献

[編集]- 吉村昭『漂流記の魅力』新潮社〈新潮新書〉、2003年。ISBN 4106100029。 NCID BA62390826。全国書誌番号:20395462。

- 大島幹雄『魯西亜 (ロシア) から来た日本人 : 漂流民善六物語』廣済堂出版、1996年。ISBN 4331505561。 NCID BN15123826。全国書誌番号:97073643。

- ピョートル・リコルド『日本沿岸航海および対日折衝記(「ロシア士官の見た徳川日本」に所収)』徳力真太郎・訳、講談社、1985年。ISBN 4-06-158676-9。