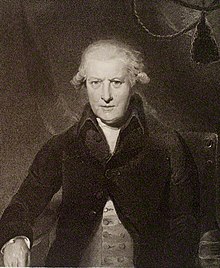

フィリップ・フランシス (政治家)

サー・フィリップ・フランシス(Sir Philip Francis GCB、1740年10月22日 – 1818年12月23日)は、イギリスの政治家、パンフレット作家。国務省書記官、戦争省書記官を務めたのち、1774年にベンガル最高評議会の評議員に就任したが、在任中よりベンガル総督ウォーレン・ヘースティングズと敵対するようになった[1]。1780年代より本国で庶民院議員を務め、ヘースティングズを批判してヘースティングズの弾劾裁判を後押しした[1]。しかし弾劾裁判は無罪放免に終わり、望んだベンガル総督職にも最後まで任命されなかった[2]。

1760年代のイギリスで活躍した風刺作家ジュニアスの正体とする説があり、21世紀初にはもっとも可能性が高い説とされる[2][3]。ジュニアス以外にも多くの筆名で新聞に寄稿した[1]。

生涯

[編集]生い立ち

[編集]翻訳家フィリップ・フランシスと妻エリザベス(旧姓ロー)の息子として、1740年10月22日にダブリンで生まれた[1]。1744年から1745年ごろに母が死去[1]、1747年ごろに父がイングランドに引っ越したが[4]、フランシスは一時ダブリンの学校に残された[1]。1751年から1752年ごろにフランシスもイングランドに引っ越し、父の学校で教育を受けた[3]。1753年3月17日にロンドンのセント・ポールズ・スクールに入学した[1]。セント・ポールズ・スクールでは古典学を学び、のちに出版業者となるヘンリー・サンプソン・ウッドフォールと知り合った[1]。

国務省書記官

[編集]

1756年に学校を出て、同年4月に父の政界における後援者ヘンリー・フォックスから国務省(Secretary of State's Office)の書記官職を与えられた[1][5]。父はジョン・キャルクラフトとも親しく、以降フランシスの政治活動はフォックスとキャルクラフトの後援によるところが大きい[1]。

フランシスは国務省で大物政治家たちの仕事ぶりを見れたほか、自身も業務として統計表を作成した[1]。また貯金を書籍代に費やして勉学に励み、政務次官ロバート・ウッドに好印象を持たれた[1]。そして、ウッドの後援を得たフランシスはトマス・ブライ将軍によるシェルブール襲撃(1758年)にブライの秘書として随行、1760年1月にも駐ポルトガル大使第9代キノール伯爵トマス・ヘイにアタッシェとして随行した[1]。ポルトガルでは公務の傍ら、フランス語、ポルトガル語、スペイン語を学び、外交に関するノートを書いた[1]。

1760年11月にキノール伯爵が帰国すると、フランシスも国務省書記官に復帰した[1]。ウッドは次にフランシスを大ピットに推薦し、フランシスは大ピットの代筆に起用され、1761年1月から1762年5月まで務めた[1]。代筆としてフランス語やラテン語の公文書を書いたが、以降大ピットに重用されることはなかった[1]。1761年10月に大ピットが南部担当国務大臣を辞任、第2代エグレモント伯爵チャールズ・ウィンダムが後任になったとき、フランシスは国務省書記官に留任したが、同年に外交官ハンス・スタンリーがパリに派遣されたときは同行できなかった[1]。1762年秋に七年戦争をめぐり英仏間で講和交渉が行われたとき、エグレモント伯爵と駐仏大使の第4代ベッドフォード公爵ジョン・ラッセルの間の文通に目を通して、交渉の詳細を知ることができた[1]。

結婚

[編集]1761年、フラムに住むエリザベス・マクラビー(Elizabeth Macrabie、1806年4月5日没、商人アレグザンダー・マクラビーの娘)に出会った[1][4]。フランシスは恋に落ちたが、エリザベスに財産がなかったほか、フランシス家もマクラビー家も2人の結婚に反対した[1]。しかし2人ともに成人しており、1762年2月27日にセント・マーティン・イン・ザ・フィールズで結婚した[1]。これによりフランシスは一時父との関係が悪化したが、1766年に父が病気になったことで和解した[1]。フランシスとエリザベスは1男5女をもうけた[1]。

- サラ(1763年 – ?) - 生涯未婚[1]

- エリザベス(1764年 – 1804年7月14日) - 生涯未婚[1]

- ハリエット(1766年 – 1803年1月2日) - 生涯未婚[1]

- フィリップ(1768年 – 1837年10月2日) - 1805年、イライザ・ジェーン・ジョンソン(Eliza Jane Johnson、ゴッドシャル・ジョンソンの娘)と結婚、子供あり[6]

- メアリー(1770年 – 1842年1月21日埋葬) - 1792年、ゴッドシャル・ジョンソン(Godshall Johnson、1800年没)と結婚、子供あり[7]

- キャサリン(1772年 – 1823年9月11日) - 1814年5月10日、ジョージ・ジェームズ・チャムリー(George James Cholmondeley、1752年2月22日 – 1830年11月5日、聖職者ロバート・チャムリーの息子)と結婚、子供なし[1][8]

戦争省書記官

[編集]

1762年末、ウェルボア・エリスが戦時大臣に就任した[1]。エリスは1763年1月にウッドの推薦を受けてフランシスを戦争省書記官に任命し、さらにクリストファー・ドイリーをフランシスの副官につけた[1][5]。1765年にエリスの後任として就任した第2代バリントン子爵ウィリアム・バリントンは公文書の大半をフランシスに起草させるほどだった[1]。フランシスとドイリーはたちまち親しい友人になった[1]。

戦争省書記官に就任してから数年間は仕事に忙殺されたが、家では愛情の深い夫と父として行動した[2]。

1772年1月21日にドイリーが辞任、3月にはフランシス自身も戦争省書記官を辞任した[1]。辞任の経緯は『英国議会史』で「極めて不明瞭」とされた[4]。バリントン子爵は2月26日の手紙でフランシスに辞任の理由を聞いたが、フランシスは説明しなかった[1]。

匿名投稿

[編集]フランシスは1760年代より新聞での論戦に参加するようになったが、官僚だったため顕名で投稿するわけにはいかず、匿名で投稿した[1]。そのため、フランシスが実際に投稿したものについては論争があり、『英国人名事典』ではジョセフ・パークスによるフランシス伝で多くの匿名投稿がフランシスの作とされたことを取り上げ、中には説得力の薄いものも含まれると評した[1]。いずれにせよ、多くの匿名投稿をしたことは確実であり、フランシス自身も晩年に後妻に対し「何か書いていない時期をほとんど覚えていない」と述べた[1]。

下記はジュニアスを除き、フランシス作とされることのある投稿とその署名である。

- 「一国民」(One of the People):1763年3月2日、Public Ledger紙への投稿。タディー・フィッツパトリック(Thady Fitzpatrick)とデイヴィッド・ギャリックがドルリー・レーン劇場でチケットの値段をめぐり口論したことを取り上げ、フィッツパトリックを擁護した[2]。フィッツパトリックはフランシスの友人だった[2]。

- 「タンデム」(Tandem):1766年8月1日、Public Advertiser紙への投稿。1766年5月にフランシスが南部担当国務大臣の第3代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスにイギリス・ポルトガル貿易に関する手紙を出したことから、フランシス作とされる[1]。

- 「ルシタニカス」(Lusitanicus)、「ユリシッポ」(Ulisippo):1767年1月2日、1月13日、3月3日、Public Advertiser紙への投稿。いずれもポルトガルとの外交関係をめぐる投稿[1]。

- パークスは1764年9月、11月に出版された、ジョン・ウィルクスに関するパンフレットをフランシス作としたが、『英国人名事典』は作者が国務省の業務に熟知していること以外の根拠が薄弱であるとした[1]。

ジュニアス

[編集]ジュニアスが活動した時期の政局

[編集]1765年にフォックスが陸軍支払長官を辞して政界から引退、フランシスは1775年ごろに著した自伝で「野党活動以外に出世の望みはない」と述べた[2]。もっともキャルクラフトとのコネは健在であり、彼はジョン・ウィルクスのミドルセックス選挙事件を利用して、1766年に大ピットが首相に就任したことで決裂した大ピット、ジョージ・グレンヴィル、第2代テンプル伯爵リチャード・グレンヴィル=テンプルを和解させようとした[2]。すなわち、大ピットが1768年10月に病気により首相を辞任した後、キャルクラフトは首相職を引き継いだグラフトン公爵を攻撃することで、野党に回った大ピットとグレンヴィル派を和解させ、さらには同じく野党に属するロッキンガム派とも共闘した[1]。キャルクラフトの戦略は1770年初には成功するように見えたが、これには覆面作家ジュニアスの援護射撃によるところが大きかった[1]。

1770年1月にグラフトン公爵が辞任してノース卿が首相に就任、同年初には大ピットが回復して政界に復帰した[1]。同年末よりフォークランド危機をめぐり野党が議会で政府を攻撃し、フランシスもスペインと戦争になる可能性にかけて株式に投資したが、1771年に英西間で和解の条約が締結され、フランシスは500ポンドの損失を出した[1]。和解が成立したことで野党の政府攻撃が失敗に終わり、野党の共闘も瓦解し、ジュニアスの投稿は1772年1月21日を最後に途絶えた[1]。

フランシス説

[編集]ジュニアスの正体は多くの説があり、『オックスフォード英国人名事典』によれば21世紀初においても絶対的な証明はなされていない[2]。ただし、ジョン・テイラーが1816年にはじめて提唱したフランシス説をもっとも可能性の高い説としており[2]、『アイルランド人名事典』は「フランシス説が競合するほかの学説を実質的に駆逐した」と評価した[3]。

『オックスフォード英国人名事典』はフランシス説の証拠として下記を挙げた[2]。

- ジュニアスの投稿には戦争省に関する内容が多く、1772年の投稿ではフランシスの戦争省書記官辞任に動揺した。

- フランシスは貴族院での弁論に官僚として6度出席しており、ジュニアスはそのうち1回の弁論に自ら出席したと主張し、ほかに3回の弁論の内容を引用した。2人を別人とした場合、たまたま4回も同席したことになる。フランシスは自伝で大ピットの演説を記録したと主張し、後から内容を引用することが可能とみられる。

- フランシスとジュニアスの政治観が近く、2人ともに1770年のフォークランド危機をめぐりスペインとの戦争を主張した。フランシスのほうは戦争により野党が政権に返り咲く可能性にかけていた。

- ジュニアスはフランシスの友人であるドイリーの後任を攻撃した。

- ジュニアスは自身の投稿を出版したウッドフォール(ウッドフォールとフランシスは学生時代に知り合った[1])と文通しており、2人の文通からわかるジュニアスの行動とフランシスの行動に時間上の矛盾がなかった。

このほかに筆跡や言語学からの推定が試みられたが、『オックスフォード英国人名事典』はこれらの推定について論争が多いとした[2]。

ベンガル評議員に就任

[編集]フランシスは戦争省書記官を辞任した後、1772年7月7日より大陸ヨーロッパへの旅行に出かけた[1]。キャルクラフトはナポリでフランシスに落ち合うことを約束したが、8月23日に死去し、遺言状でフランシスに1,000ポンド残した[1]。フランシスは同年12月14日に帰国、父が危篤になったことでバースに急行したが、1773年1月12/13日にロンドンに戻った[1]。フランシスの父は3月5日に死去、フランシスはその2か月後にデン・ハーグへ旅行した[1]。

キャルクラフトは遺言状でフランシスを懐中選挙区のウェアラム選挙区で当選させると言い残した[1]。フランシスは妻の親族をつてにペンシルベニア植民地で1,000エーカーの領地を購入しており、移民を検討していたが、ちょうどこの時期にノース卿が東インド会社規正法を可決させて、ベンガル総督、ベンガル最高評議会(最高商館)、ベンガル最高裁判所を設立した[1][2]。最高評議会は評議員4名で構成されたが、そのうち1名が任命者の辞退により空席になったため、フランシスはバリントン子爵に就任を申請し、バリントン子爵はフランシスをノース卿に推薦した[1][2]。評議員は年収10,000ポンドという実入りのいい官職だったが、任地への長い船旅とインドの風土で死亡する可能性もあり、この点が多くの競争者を脱落させたのであった[2]。フランシスの任命は議会で反対されず[2]、国王ジョージ3世の裁可を経て、ウォーレン・ヘースティングズが総督、フランシス、ジョージ・モンソン(George Monson)、ジョン・クラヴァーリング、リチャード・バーウェルが評議員に任命された[1]。

この任命がきっかけになり、以降フランシスはバリントン子爵と敵対しなくなった[1]。フランシスはロバート・クライヴにアドバイスを乞いた後、1774年3月30日にアシュバーナム号(Ashburnham)に乗船して出発、10月19日にカルカッタに到着した[2]。クライヴは同年に死去したが、フランシスは以降もその妻と息子エドワードと親しい間柄を維持した[1]。

ウェアラムの議席はフランシスの代わりにドイリーが1774年イギリス総選挙で当選、フランシスがウェアラムから選出されることはなかった[9]。

インドにて

[編集]統治制度の欠陥

[編集]東インド会社規正法によりベンガル最高評議会が設立されたが、『オックスフォード英国人名事典』は改革後の制度が統治の不安定を生み出したと評した[2]。具体的には、最高評議会が総督と評議員4名で構成され、評議員が賛否同数のときは総督が可否を決定するが、人数の少なさから評議員の死去や不在に決定が大きく影響されやすい[2]。また裁判官エリヤ・インペイ率いる最高裁判所は評議会から独立しており、インドにおいて二重権力になっていた[2]。二重権力は本国でも同様であり、イギリス政府とイギリス東インド会社がそれぞれ決定権をもっていた[2]。たとえば、1776年にノース卿がヘースティングズを召還しようとしたとき、東インド会社に拒否された[2]。

このように制度上の欠陥はあったが、『オックスフォード英国人名事典』はフランシスが評議員を務めた時期の政争の理由を主に個人的な地位争いに帰した[2]。

ナンダクマールの告発

[編集]

ハーマン・メリヴェールが編集したフランシス伝によれば、フランシスは出発時点でヘースティングズに対する偏見をもっていたが、フランシス自身は1787年に庶民院の演説で出発時点ではヘースティングズに高い評価を下していたと主張した[1]。真実がどうであれ、フランシスの敵意は到着から数週間後の「腐敗はもはや木の幹、または主要ないくつかの枝にとどまらない。すべての小枝、すべての葉が腐っている」という批判で明らかになった[2]。1774年の第一次ローヒラー戦争にヘースティングズが積極的にかかわったことが露見したことで、フランシスはヘースティングズへの嫌悪感を強めた[2]。

1774年3月11日、ベンガルの収税吏マハラジャ・ナンダクマールがフランシスのもとを訪れ、ヘースティングズの汚職を告発する手紙を渡した[1]。ナンダクマールは1760年よりヘースティングズと敵対しており、この行動はヘースティングズを追い落とすためだった[10]。告発はヘースティングズがムルシダーバードの宮廷から賄賂を受けた、という内容だった[10]。しかしナンダクマールも政敵から反撃され、1769年に行った文書偽造の罪で起訴された[10]。このときのイギリス法では文書偽造罪の刑罰が死刑であり、ナンダクマールは1775年6月8日に最高裁判所で有罪判決を受けた[10]。ナンダクマールは7月31日にフランシスへの手紙で介入を求め、フランシスも賛成したが、クラヴァーリングとモンソンが反対したため、介入はなされず、ナンダクマールは8月5日に絞首刑に処された[1]。『オックスフォード英国人名事典』によれば、ヘースティングズはナンダクマールの起訴が政敵によると知っていたほか、裁判官インペイがヘースティングズと親しく、ヘースティングズに有利になるよう行動した可能性がある[10]。またナンダクマールが文書を偽造したことは疑いようもなかったが、イギリス法がインド植民地にも適用されるかについては疑義があり、即座の処刑より本国への上告を許可すべきとした[10]。

決闘と辞任

[編集]評議会でははじめフランシス、クラヴァーリング、モンソンが協力してヘースティングズの政策を否定し、バーウェルのみがヘースティングズを支持したが、ナンダクマールの一件以降にクラヴァーリングと仲たがいして、さらに1776年9月25日にモンソンが死去した[1]。これにより賛否同数時の決定権を持つヘースティングズが有利になり、フランシスは一気に無力になった[1]。その後、1777年8月30日にクラヴァーリングが死去した[1]。

1776年10月にヘースティングズの辞任が東インド会社の同意を受けると、エドワード・ウェーラー(Edward Wheler、1732年4月27日洗礼 – 1784年10月10日)がその後任に任命されたが、ヘースティングズはのちに辞任を撤回、ウェーラーは代わりに1777年10月にモンソンの後任として評議員に就任した[11]。ウェーラーは話しやすい親切な人柄だったが、周りの人々から影響を受けやすく、やがて評議会でフランシスに味方することを選択した[11]。ただし、本国の情勢はフランシスにとって不利であり、1776年5月に植民地省政務次官に就任していたドイリーが1778年2月に[12]、バリントン子爵が1778年12月に辞任したうえ、アメリカ独立戦争でイギリスが不利に陥ったことにより、本国がインドに介入する暇もなくなった[2]。

1779年3月、サー・エア・クートがクラヴァーリングの後任として評議員に就任、同時に会社軍の総指揮官も務めた[1]。クートがヘースティングズに味方したため、フランシスはヘースティングズがクートの支持を金で買ったと非難したが、第一次マラーター戦争でイギリスが不利になったため、2人は政争の一時休戦に同意、ヘースティングズがフランシスの支持者2人を復帰させ、フランシスがヘースティングズによる戦争遂行に反対しないことにした[1]。2人は一時手を組んでインペイ率いる最高裁判所の決定に反対したこともあったが、1780年7月にはヘースティングズがフランシスの協定違反を非難、フランシスが「反対しないのはすでに始まった戦争だけで、新しい軍事行動は含まれない」と反論、2人が1780年8月17日に決闘することとなった[1]。

決闘はフランシスが重傷を負う結果に終わった[1]。フランシスは数日で回復したが、以降評議会の仕事にほとんどかかわらず、年末にインドを発ち、セントヘレナ島経由で1781年10月19日に本国のドーバーに到着した[1]。

フランシスはインドで同僚との政争に明け暮れたが、政治以外ではバーウェルと度々ギャンブルする程度の仲であり、一時2万ポンドも勝ち越した(のちに勝ち越し額が12,000ポンドに低下)[1]。ギャンブルの勝ち越しに年収1万ポンドが加わった結果、帰国するときには年収3,000ポンド相当の不動産を蓄財することができ、ほかのネイボッブ(インド成金)のように汚職に手を出す必要もなかった[1]。

ヘースティングズの弾劾裁判

[編集]

フランシスが帰国したとき、本国ではヨークタウンの戦いにおける敗戦の報せが届く直前、ノース内閣が死に体という情勢だったが、フランシスは自身のインド総督就任を諦めておらず、しばし逡巡したのち野党のエドマンド・バークに味方することにした[2]。バークは反ヘースティングズの論陣を張っており、フランシスはバークに証拠を提供して支援し、自身も匿名投稿でヘースティングズを攻撃したが、ホイッグ党内閣である第2次ロッキンガム侯爵内閣でインド総督に任命されず、1783年のフォックス=ノース連立内閣でも任命されなかった[1][2]。

結局、フランシスは自ら庶民院議員を務めることを選び、1784年イギリス総選挙でワイト島のヤーマス選挙区での議席を購入した[1]。フランシスはこのときには野党フォックス派に属するとされ、議会入り直後にはインド問題に集中して取り組んだ[4]。フランシスは議会で演説するにあたり十分な準備をしたが、その演説が仰々しく、説教的で流暢でないと散々な評価だった[1]。

1787年のヘースティングズの弾劾裁判をめぐり、議員から弾劾委員が選任されるとき、バークやリチャード・ブリンズリー・シェリダンは選ばれたものの、フランシスは明らかに党派性を有する(すなわち、公正でない)として、賛成44、反対96で選任が否決された[2]。ただし、弾劾委員はその後も弾劾裁判をめぐりフランシスに相談した[1]。

弾劾裁判は『オックスフォード英国人名事典』で「野党にとって災難的であり、気力と熱意を7年も浪費した」と酷評され、ヘースティングズの無罪判決で終わった[2]。

議会での野党活動

[編集]1790年イギリス総選挙でヒンドン選挙区からの出馬を検討したが、ヒンドンではパトロン2名がそれぞれ1議席掌握しており、フランシスはヒンドンでの出馬を断念した[13]。フランシスは代わりに4,200ポンドを支払ってブレッチングリー選挙区の議席を購入した[14]。

再選した後もフォックス派の一員として行動したが、演説はさほど上手にならず、ウィリアム・ウィンダムが「私の演説は大きく騒がれるが、彼(フランシス)のは誰も一言も言わない」と評した[5]。

政策面ではインド統治について領土拡大を目指さずに平和を目指し、インド諸侯との同盟を回避すべきと主張し、財政難に陥った東インド会社にインドを統治する力がなく、イギリス政府が統治すべきとした[5]。1793年には「貿易会社は統治権を持つには不適当」と述べた[2]。外交ではバークによるフランス革命批判に反対した結果、フランシスのインド行き直前に始まった2人の文通が止まった[1]。またフランス革命戦争への参戦にも反対した[5]。本国の内政については選挙法改正に賛成、スコットランドにおける審査法廃止に賛成し[5]、国民の友協会が結成されたときは協会に加入した[1]。

1796年イギリス総選挙でテュークスベリー選挙区から出馬し、選挙権が自由市民(freemen)と居住者たる戸主(inhabitant householder)の両方にあると主張したが、選挙管理官は後者の投票を無効とし、選挙申立でも同様の結論になったため、フランシスは100票(得票数4位)で落選した[15]。以降6年間議員に復帰できず、その間にフォックス派が不登院戦術をとったことを批判した[1]。

1802年イギリス総選挙でアップルビー選挙区の議席を購入、1806年イギリス総選挙でも再選した[5]。同年にアミアンの和約でフランス革命戦争が終結するとフランスを訪れたが、ナポレオン戦争が勃発すると戦争遂行に賛成した[2]。

1806年にホイッグ党内閣である挙国人材内閣が成立すると、フランシスはベンガル総督への就任を望んだが、フォックスはこれを許諾できず、代わりに年収1万ポンドのケープ植民地総督職、枢密顧問官、バス勲章を与えることを打診した[5]。しかしフランシスはケープ植民地総督を体のいい追放とみなし、叙爵も「この王国の行政権がベンガル政府と比べられると考えるとは、事実関係に明るくなく、等価の原則も知らない人だ」とこき下ろした[5]。結局フランシスは1806年10月29日にバス勲章コンパニオン(1815年1月2日にバス騎士団の改革でナイト・グランド・クロスに変更)を授与されるにとどまった[5]。

この時期の採決では奴隷貿易廃止に賛成するなど一部で政府を支持したが、インド政策では政府を批判したため、アップルビーでの後援者第9代サネット伯爵サックヴィル・タフトンの怒りを買い、1807年イギリス総選挙で議席を失った[5]。

晩年

[編集]70代にさしかかるフランシスは再度官職に就任することがなく、ジョン・カートライトによる選挙法改正運動にも成功する望みがないとして関与しなかった[2]。

1814年12月9日にエマ・ワトキンス(Emma Watkins、ヘンリー・ワトキンスの娘)と再婚したが、2人の間に子供はいなかった[5]。エマとフランシスは40歳もの年齢差があり、エマがフランシスを畏怖したという[2]。

1818年12月23日にロンドンで死去、生前の指示に基づきモートレイクにある、娘エリザベスの墓がある墓地に埋葬された[2]。

評価

[編集]ナサニエル・ラクソールはフランシスを「着想が広範囲で記憶力もよく、言語が達者」と評価しつつ、「あらゆる事柄に対して辛辣である。ほほえむところを見たことがないと思う」とした[5]。『英国人名事典』も「ジュニアスの正体かどうかにかかわらず、高い能力とたゆまない勤勉さの持ち主」と評しつつ「極めて尊大で復讐心の強い人」とした[1]。『英国議会史』はフランシスが政界で「本人も認めたように失敗しており、性格上の欠点と現実をみる政治的洞察力の欠如による」と評した[4]。

出典

[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by Stephen, Leslie (1889). . In Stephen, Leslie (ed.). Dictionary of National Biography (英語). Vol. 20. London: Smith, Elder & Co. pp. 171–180.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah Cannon, John (23 September 2004). "Francis, Sir Philip". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/10077。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入。)

- ^ a b c d Bergin, John (October 2009). "Francis, John". In McGuire, James; Quinn, James (eds.). Dictionary of Irish Biography (英語). United Kingdom: Cambridge University Press. doi:10.3318/dib.003352.v1。

- ^ a b c d e Sutherland, Lucy S. (1964). "FRANCIS, Philip (1740-1818), of East Sheen, Surr.". In Namier, Sir Lewis; Brooke, John (eds.). The House of Commons 1754-1790 (英語). The History of Parliament Trust. 2024年10月9日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m Thorne, R. G. (1986). "FRANCIS, Philip (1740-1818), of St. James's Square, Westminster and East Sheen, Surr.". In Thorne, R. G. (ed.). The House of Commons 1790-1820 (英語). The History of Parliament Trust. 2024年10月9日閲覧。

- ^ "Francis, Philip. (FRNS785P)". A Cambridge Alumni Database (英語). University of Cambridge.

- ^ "Mary Johnson (née Francis)". Centre for the Study of the Legacies of British Slavery (英語). 2024年10月9日閲覧。

- ^ Burke, Sir Bernard; Burke, Ashworth Peter, eds. (1934). A Genealogical and Heraldic History of the Peerage and Baronetage, The Privy Council, and Knightage (英語). Vol. 1 (92nd ed.). London: Burke's Peerage, Ltd. p. 541.

- ^ Namier, Sir Lewis (1964). "Wareham". In Namier, Sir Lewis; Brooke, John (eds.). The House of Commons 1754-1790 (英語). The History of Parliament Trust. 2024年10月9日閲覧。

- ^ a b c d e f Marshall, P. J. (23 September 2004). "Nandakumar [Nuncomar], maharaja". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/69061。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入。)

- ^ a b Bowyer, T. H. (23 September 2004). "Wheler, Edward". Oxford Dictionary of National Biography (英語) (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/40521。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入。)

- ^ Namier, Sir Lewis (1964). "D'OYLY, Christopher (c.1717-95), of Walton-on-Thames, Surr.". In Namier, Sir Lewis; Brooke, John (eds.). The House of Commons 1754-1790 (英語). The History of Parliament Trust. 2024年10月9日閲覧。

- ^ Thorne, R. G. (1986). "Hindon". In Thorne, R. G. (ed.). The House of Commons 1790-1820 (英語). The History of Parliament Trust. 2024年10月9日閲覧。

- ^ Murphy, Brian (1986). "Bletchingley". In Thorne, R. G. (ed.). The House of Commons 1790-1820 (英語). The History of Parliament Trust. 2024年10月9日閲覧。

- ^ Williams, M. J.; Fisher, David R. (1986). "Tewkesbury". In Thorne, R. G. (ed.). The House of Commons 1790-1820 (英語). The History of Parliament Trust. 2024年10月9日閲覧。

外部リンク

[編集]- Hansard 1803–2005: contributions in Parliament by Sir Philip Francis

- フィリップ・フランシス - ナショナル・ポートレート・ギャラリー

- フィリップ・フランシスの著作 - インターネットアーカイブ内のOpen Library

- "フィリップ・フランシスの関連資料一覧" (英語). イギリス国立公文書館.

| グレートブリテン議会 | ||

|---|---|---|

| 先代 エドワード・モラント サー・トマス・ラムボルド準男爵 |

庶民院議員(ヤーマス選挙区選出) 1784年 – 1790年 同職:エドワード・モラント 1784年 – 1787年 トマス・クラーク・ジャーヴォイス 1787年 – 1790年 |

次代 トマス・クラーク・ジャーヴォイス エドワード・ラッシュワース |

| 先代 ジョン・ケンリック サー・ロバート・クレイトン準男爵 |

庶民院議員(ブレッチングリー選挙区選出) 1790年 – 1796年 同職:サー・ロバート・クレイトン準男爵 |

次代 サー・ライオネル・コプリー準男爵 ジョン・ステイン |

| グレートブリテンおよびアイルランド連合王国議会 | ||

| 先代 ロバート・アデア ジョン・コートネイ |

庶民院議員(アップルビー選挙区選出) 1802年 – 1807年 同職:ジェームズ・カスバート |

次代 ハウィック子爵 ジェームズ・カスバート |