メスバウアー分光法

メスバウアー分光法(メスバウアーぶんこうほう)は、メスバウアー効果に基づいた分光法である。この1958年にルドルフ・メスバウアーにより発見されたこの効果は、ほとんど反跳のない、固体中の共鳴吸収とガンマ線放出によるものである。結果として生じる核分光法は、特定の核の化学環境の小さな変化に非常に敏感である。

通常、3種類の核相互作用が観測される。3種類とは異性体シフト(古い文献では化学シフトとも呼ばれる)、四極子分裂、磁気超微細分裂(ゼーマン効果も参照)である。ガンマ線の高エネルギーと非常に狭い線幅を持つことから、メスバウアー分光法はエネルギー(それゆえ周波数も)分解能に関して非常に鋭敏な技術であり、1011あたり2,3の変化を検出することができる。核磁気共鳴分光法とは完全に無関係の手法である。

基本原理

[編集]弾丸が発射されたときに銃が後ろに跳ね返るように、運動量保存のためには核(気体中などにある)がガンマ線の放出もしくは吸収の間に跳ね返る(反跳)ことが必要である。静止している核がガンマ線を放出する場合、ガンマ線のエネルギーは遷移の自然エネルギーよりわずかに小さいが、静止している核がガンマ線を吸収するためにはガンマ線のエネルギーは自然エネルギーよりわずかに大きい。これは両方の場合で反跳でエネルギーが失われるためである。このことはエネルギーのシフトが大きすぎて放出と吸収のスペクトルに著しい重なりがないため、核共鳴(同一の核による同じガンマ線の放出と吸収)が自由核では観測できないことを意味する。

しかし固体結晶中の核ではそれらが結晶格子中で定位置に束縛されているため、自由に反跳することはない。固体中の核がガンマ線を放出もしくは吸収するとき、いくつかは反跳エネルギーとして失われる可能性があるが、この場合は常にフォノン(結晶格子の量子化した振動)と呼ばれる離散的なパケットで発生する。ゼロ含めあらゆる数のフォノンを放出することができ、これは「反跳なしの」事象として知られている。この場合、運動量保存は結晶全体の運動量により満たされているため事実上エネルギーは失われていない[1]。

メスバウアーは放出と吸収の事象のうちかなりのものが反跳なしであることを発見した。これはラム・メスバウアー因子を用いて定量化される[2]。この事実によりメスバウアー分光法が可能になっている。なぜならこれが1つの核により放出されたガンマ線が同じ同位体の核を含む試料により共鳴して吸収されることがあり、そしてこの吸収が測定できることを意味する。

メスバウアー吸収の反跳率は、核共鳴振動分光法により解析される。

代表的な方法

[編集]最も一般的なメスバウアー吸収分光法では、固体試料をガンマ線のビームにさらし、検出器によって試料を透過したビームの強度を測定する。ガンマ線を放出する線源中の原子は、これを吸収する試料中の原子と同じ同位体である必要がある。

放出核と吸収核が同じ化学的環境にあるなら核遷移エネルギーはきっかり等しくなり共鳴吸収が静止する両方の物質で観察されるであろう。しかし、化学的環境が異なると、以下に説明するように核エネルギー準位がいくつか異なる方法でシフトする。これらのエネルギーシフトは非常に小さい(多くの場合マイクロ電子ボルト未満)が、いくつかの放射性核種ではガンマ線のスペクトル線幅が非常に狭いため小さなエネルギーシフトが吸光度の大きな変化に相当する。2つの原子核を共鳴状態に戻すには、ガンマ線のエネルギーをわずかに変える必要があり、これは実際常にドップラーシフトを使用して行われている。

メスバウアー吸収分光法を行っている間、線源はリニアモーターを使用してある範囲の速度まで加速されてドップラー効果が生じ、所与の範囲にわたりガンマ線エネルギーを走査する。例えば、57Feの速度の一般的な範囲は±11 mm/s (1 mm/s = 48.075 neV)である[2][3]。

結果として得られたスペクトルでは、ガンマ線強度が線源速度の関数としてプロットされている。試料の共鳴エネルギー準位に対応する速度ではガンマ線の一部が吸収され、結果として測定強度が低下し対応するスペクトルが低下(ディップ)する。ディップ(ピークとも呼ばれる。透過強度のディップは吸光度のピークである)の数、位置、強度により吸収核の化学的環境に関する情報がわかり、試料の特性評価に使うことができる。

適切な線源の選択

[編集]適切なガンマ線源は所望の同位体に崩壊する放射性親元素からなる。例えば、57Feの線源は57Coからなる。57Coは電子捕獲により57Feの励起状態に崩壊し、その後崩壊し基底状態になり、適切なエネルギーのガンマ線を放出する。放射性のコバルトは箔(ロジウムが多い)上に用意される[4]。理想的には親同位体は便利な半減期を有する。また、ガンマ線エネルギーは比較的低くなければならず、そうでなければ系は反跳のない部分が少なくなり、SN比が悪くなり、必要な収集時間が長くなる。以下の周期表はメスバウアー分光法に適した同位体を有する元素を示している。これらのうち57Feはメスバウアー分光を用いて研究されている最も一般的な元素だが、129I、119Sn、121Sbもさかんに研究されている。

| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||

| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||

| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||

| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||

| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||||||||

| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||||||||

| Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||||||||||||||||||

| Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

メスバウアースペクトルの解析

[編集]上述のようにメスバウアー分光法は非常に優れたエネルギー分解能を有し、適切な原子の核環境におけるわずかな変化でも検出することができる。典型的には、3種類の核相互作用(異性体シフト、四極子分裂、超微細分裂)が観察される[5][6]。

異性体シフト

[編集]

異性体シフト (δ)(アイソマーシフトとも。特に古い文献では化学シフトとも呼ばれる)は、軌道内の電子の遷移による核の共鳴エネルギーのシフトを表す相対的な尺度である(図2参照)。スペクトル全体はs電子の電荷密度により正または負の方向にシフトする。この変化は、非ゼロ確率のs軌道電子とそれが回る非ゼロ体積核の間の静電応答の変化により生じる。

s軌道の電子の3次元球形は核が占める体積を組み込んでいるため、これのみが非ゼロの確率を示す。しかし、p, dや他の電子は遮蔽効果を通してs電子密度に影響を及ぼしうる。

異性体シフトは以下の式で表すことができる。Kは核定数、Re2 と Rg2の差は励起状態と基底状態の間の実効核電荷半径差、[Ψs2(0)]aと[Ψs2(0)]bの間の差は核上の電子密度の差(aは線源、bは試料)。ここにある化学異性体シフトは温度によって変化しないが、メスバウアースペクトルは二次ドップラー効果として知られる相対論的効果により温度感受性を有する。一般にこれによる影響は小さく、IUPAC規格ではこれを補正せずに異性体シフトを報告することが許可されている[7]。

この式の物理的意味は例を用いて明確化することができる。

- 有効核電荷の変化が負であることから(Re < Rgのため)、57Feスペクトルのs電子密度の増加により負のシフトが与えられるが、119Snのs電子密度の増加は(Re > Rgのために)全体的な核電荷の正の変化により正のシフトが与えられる。

- 酸化第二鉄イオン (Fe3+) は、第二鉄イオンの核のs電子密度がd電子により弱い遮蔽効果により大きいため、第一鉄イオン (Fe2+) より異性体シフトが低い[8]。

異性体シフトは電気陰性基の酸化状態、原子価状態、電子遮蔽および電子吸引力を決定するのに有用である[5]。

四極子分裂

[編集]

四極子分裂は核エネルギー準位と周囲の電場勾配(EFG)の間の相互作用を反映する。非球形の電荷分布を有する状態の原子核、すなわち1/2より大きい角量子数 (I) を有する原子核は全て核四極子モーメントを有する。この場合、非対称電場(非対称電子電荷分布もしくは配位子配列により生じる)が核エネルギー準位を分裂させる[5]。

57Feや119SnなどのI = 3/2励起状態を有する同位体の場合、励起状態は2つの準状態mI = ±1/2 と mI = ±3/2に分裂する。基底状態から励起状態への遷移はスペクトル中に"doublet"と呼ばれることのある2つの特定のピークとして現れる。四極子分裂はこの2つのピークの間隔として測定され、核における電場の性質を反映している。

四極子分裂は、酸化状態、スピン状態、位置対称性および配位子の配置を決定するために使うことができる[5]。

磁気超微細分裂

[編集]磁気(超微細分裂)は、核と周囲の磁場との間の相互作用の結果である(ゼーマン効果も参照)。スピンI を持つ核は磁場の存在下で2I + 1 個の副エネルギー準位に分裂する。例えば、スピン状態 I = 3/2 の核はmI値 +3/2, +1/2, −1/2, −3/2の4つの非縮退副状態に分裂される。核分裂は10−7eVのオーダーであり超微細である。磁気双極子の選択則は、励起状態と基底状態との間の遷移はmIが0または1だけ変化する場合にのみ起こることを意味する。これにより3/2から1/2への遷移に対して可能な遷移が6つ与えられる[5]。

分裂の程度は核の磁場強度に比例し、核の電子分布(化学環境)に依存する。例えば、振動源と光子検出器(図5を参照)の間に試料箔を配置することで分裂を測定することができ、結果的に図4に示すように吸収スペクトルが得られる。磁場は核状態の量子「g因子」が分かっている場合、ピークの間隔から決定することができる。多くの鉄化合物を含む強磁性材料では、自然の内部磁場が非常に強く、その影響がスペクトルを支配する。

全ての組み合わせ

[編集]異性体シフト、四極子分裂、超微細分裂という3つのメスバウアーパラメータは基準のスペクトルと比較して特定の化合物を識別する際によく使われる。公開されているメスバウアーパラメータの大部分を含む大規模データベースはがメスバウアー効果データセンターにより管理されている[9]。場合によっては、化合物がメスバウアー活性原子に対して2つ以上の可能な位置を有することがある。例えば、マグネタイト(Fe33O4)の結晶構造は鉄原子に対して2つの異なる位置を支持する。このスペクトルは12個のピーク(それぞれの潜在的な原子位置に対して6重、メスバウアーパラメータの2セットに対応)を持つ。

異性体シフト、四極子分裂、磁気ゼーマン効果などすべての効果が観察されることがよくある。この場合、異性体シフトは全ラインの平均により与えられる。4つの励起副状態全てが等しくシフトされる(2つの副状態が上がり、他2つが下げられる)ときの四極子分裂は、内側の4つのラインに対する外側の2つのラインのシフトにより与えられる(全ての内側の4ラインが外側の2ラインと反対にシフトする)。正確に値を求めるためには、通常フィッティングするソフトウェアが使われる。

さらに、さまざまなピークの相対強度は試料中の化合物の相対濃度を反映したものであり、半定量分析に使用できる。また、強磁性現象は大きさに依存するため、場合によってはスペクトルが材料の結晶子の大きさと粒状組織に関する洞察を提供することがある。

メスバウアー発光分光法

[編集]メスバウアー発光分光法は、メスバウアー分光法の特別な変形であり、発光素子が調べる試料にあり、吸収素子が参照される。最も一般的には、この手法は57Co/57Feペアに適用される。典型的な用途は、水素化脱硫において使用されるアモルファスCo-Mo触媒のコバルトのサイトの特性評価である。このような場合、試料には57Coがドープされる[10]。

用途

[編集]この手法の欠点には、ガンマ線源が限られていることや原子核の反跳を排除するために試料が固体である必要があることがある。メスバウアー分光法は、酸化状態の変化、特定の原子に対する異なる配位子の影響、および試料の磁気的環境など原子核の化学的環境の微妙な変化に対する感度が独特である。

メスバウアー分光法は、分析手段として地質学の分野で特に隕石や月の岩などの鉄を含む標本の組成を特定するのに役立った。メスバウアースペクトルのIn situなデータ収集は、火星の鉄が多く含まれる岩石でも行われている[11][12]。

他の用途では、鉄触媒の相変態を特徴づけるのに使用される。例えば、フィッシャー・トロプシュ法に対して使用される。これらの触媒は最初赤鉄鉱(Fe2O3)で構成されるが、磁鉄鉱(Fe3O4)といくつかの鉄カーバイドの混合物に変化する。カーバイドの形成は触媒活性を向上させるように見えるが、触媒粒子の機械的分解および摩滅を引き起こす可能性があり、反応生成物からの触媒の最終的な分離を困難になる可能性がある[13]。

オレフィンを選択酸化している間のアンチモン(Sb)の酸化状態の相対濃度変化を決定するためにも使用される。煆焼宙にアンチモンを含む二酸化スズ触媒のすべてのSbイオンが+5酸化状態に変わる。触媒反応後。ほぼすべてのSbイオンが+5から+3の酸化状態に戻る。アンチモン原子核の周りの化学環境の大きな変化は、酸化状態の変化中に生じ、メスバウアースペクトルの異性体シフトとして簡単に見ることができる[14]。

エネルギー分解能が非常に高いため、相対性理論により予測される2次横ドップラー効果を観測するのにも使用されている[15]。

生物無機化学

[編集]メスバウアー分光法は、特に鉄を含むタンパク質と酵素の研究のために、生物無機化学で広く使用されている。多くの場合、この手法は鉄の酸化状態を決定するために使用される。顕著な鉄を含む生体分子の例は、鉄硫黄タンパク質、フェリチン、および鉄を含むヘムである。これらの研究はしばしば関連するモデル複合体の分析により補われる[16][17]。特に感心が持たれている分野は、鉄タンパク質による酸素活性に関わる中間体の特徴づけである[18]。

57Feが多い生体分子の振動スペクトルは、メスバウアー吸光周波数を中心とするシンクロトロン生成X線の範囲で試料をスキャンする核共鳴振動分光法(NRVS)を使用して得ることができる。スペクトルのストークスピークと反ストークスピークは、低周波数の振動に対応し、多くは600 cm−1以下で一部は100 cm−1である。

メスバウアー分光器

[編集]

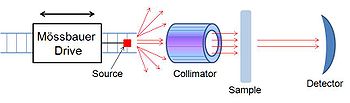

メスバウアー分光器は、メスバウアー分光を行う装置、または、メスバウアー効果を使用して試料中に存在するメスバウアー核種の化学的環境を決定する装置である。ドップラー効果を発生させるために往復運動する線源、平行でないガンマ線をフィルタリングし取り除くコリメーターおよび検出器という3つの主要部分で構成される。

(MB) MIMOS IIという名前の小型メスバウアー分光器は、NASAのマーズ・エクスプロレーション・ローバーミッションにおける2台のローバーに使用された[19]。

57Feメスバウアー分光

[編集]化学異性体シフトや四極子分裂は一般的に標準物質を基準として評価する。例えば、鉄化合物においては鉄箔(厚さ40マイクロメートル以下)を用いてメスバウアーパラメータを評価した。金属鉄箔からの6つの線スペクトルの重心は−0.1 mm/s(Co/Rh源の場合)である。他の鉄化合物のすべてのシフトは、この−0.10 mm/s(室温において)に対して相対的に計算される。すなわち、この場合の異性体シフトはCo/Rh源に対して相対的である。言い換えれば、メスバウアースペクトルの中心点はゼロである。シフトの値は0.0 mm/sに対して相対的に報告されてもよく、この場合のシフトは鉄箔に対して相対的なものである。

6本の鉄のスペクトルから外側の線の距離を計算するには下式を使用する。

ここで c は光速、Bint は金属鉄の内部磁場(33 T)、μNは核磁子(3.1524512605×10−8 eV/T)、Eγは励起エネルギー(14.412497(3) keV[20])、gnは基底状態の核分裂因子(0.090604/(I), ここでアイソスピン I = 1⁄2)、ge

nは57Feの励起状態の分裂因子 (-0.15532/(I), ここでI = 3⁄2)。

上記の値を代入するとV = 10.6258 mm/sとなる。

他の値は鉄箔の様々な特性を反映するために使用されることがある。すべての場合において、Vの変化は異性体シフトにのみ影響を与え、四重極分裂には影響しない。IBAMEは特定の値を指定していないため、10.60 mm/sから10.67 mm/sの間の任意の値を使用することができる。この理由から、鉄箔ではなく光源の詳細(折り返しスペクトルの重心)に言及し使用する光源に関する異性体シフトの値を提供することが強く勧められる。

関連項目

[編集]- en:Alpha-particle spectroscopy

- en:Gamma Probe

- en:Gamma ray spectrometer

- en:Isomeric shift

- en:Liquid scintillation counting

- 質量分析法

- メスバウアー効果

- en:Perturbed angular correlation

- en:Pandemonium effect

- en:Total absorption spectroscopy

- シンチレーションカウンタ

- X線分光法

脚注

[編集]- ^ International Board on the Applications of the Mössbauer Effect (IBAME) and Mössbauer Effect Data Center (MEDC), Mössbauer Effect website Accessed June 3, 2010.

- ^ a b Gütlich, J. M.; The Principle of the Mössbauer Effect and Basic Concepts of Mössbauer Spectrometry.

- ^ Mössbauer Spectroscopy Group, Royal Society of Chemistry (RSC) website, Introduction to Mössbauer Spectroscopy Part 1 Accessed June 3, 2010

- ^ Longworth, G; Window, B (1971). “The preparation of narrow-line Mössbauer sources of 57Co in metallic matrices”. Journal of Physics D 4 (6): 835. Bibcode: 1971JPhD....4..835L. doi:10.1088/0022-3727/4/6/316.

- ^ a b c d e Mössbauer Spectroscopy Group, Royal Society of Chemistry (RSC) website, Introduction to Mössbauer Spectroscopy Part 2 Accessed June 3, 2010.

- ^ P. Gütlich, J. M. Greneche, F. J. Berry; Mössbauer Spectroscopy: A Powerful Tool in Scientific Research Accessed June 3, 2010.

- ^ International Board on the Applications of the Mössbauer Effect (IBAME) and Mössbauer Effect Data Center (MEDC), Mössbauer Effect website Accessed December 20, 2017

- ^ Walker, L.; Wertheim, G.; Jaccarino, V. (1961). “Interpretation of the Fe57 Isomer Shift”. Physical Review Letters 6 (3): 98. Bibcode: 1961PhRvL...6...98W. doi:10.1103/PhysRevLett.6.98.

- ^ Mössbauer Effect Data Center.

- ^ Nagy, D. L. (1994). “Trends in Mössbauer emission spectroscopy of 57Co/57Fe”. Hyperfine Interactions 83 (1): 1–19. Bibcode: 1994HyInt..83....1N. doi:10.1007/BF02074255.

- ^ Klingelhöfer, G. (2004). “Mössbauer in situ studies of the surface of Mars”. Hyperfine Interactions 158 (1–4): 117–124. Bibcode: 2004HyInt.158..117K. doi:10.1007/s10751-005-9019-1.

- ^ Schröder, Christian (2015). “Mössbauer spectroscopy in astrobiology”. Spectroscopy Europe 27 (2): 10 2018年1月8日閲覧。.

- ^ Sarkar, A. et al. (2007). “Fischer–Tropsch Synthesis: Characterization Rb Promoted Iron Catalyst”. Catalysis Letters 121 (1–2): 1–11. doi:10.1007/s10562-007-9288-1.

- ^ Burger, K.; Nemes-Vetéssy, Zs.; Vértes, A.; Afanasov, M. I. (1986). “Mössbauer spectroscopic study of the oxidation state of antimony in antimony sulfides of different composition”. Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research 16 (2): 295. doi:10.1007/BF01161115.

- ^ Chen, Y.-L.; Yang, D.-P. (2007). “Recoilless Fraction and Second-Order Doppler Effect”. Mössbauer Effect in Lattice Dynamics. John Wiley & Sons. doi:10.1002/9783527611423.ch5. ISBN 978-3-527-61142-3

- ^ Martinho, Marlène; Münck, Eckard (2010). “57Fe Mössbauer Spectroscopy in Chemistry and Biology”. Physical Inorganic Chemistry. pp. 39–67. doi:10.1002/9780470602539.ch2. ISBN 9780470602539

- ^ Schuenemann, V.; Paulsen, H. (2007-12-10). “Moessbauer spectroscopy”. Applications of Physical Methods to Inorganic and Bioinorganic Chemistry. ISBN 978-0-470-03217-6

- ^ Costas, Miquel; Mehn, Mark P.; Jensen, Michael P.; Que, Lawrence (2004). “Dioxygen Activation at Mononuclear Nonheme Iron Active Sites: Enzymes, Models, and Intermediates”. Chemical Reviews 104 (2): 939–986. doi:10.1021/cr020628n. PMID 14871146.

- ^ Klingelhöfer, G. et al. (2002). “The miniaturized Mössbauer spectrometer MIMOS II for extraterrestrial and outdoor terrestrial applications: A status report”. Hyperfine Interactions 144 (1–4): 371–379. Bibcode: 2002HyInt.144..371K. doi:10.1023/A:1025444209059.

- ^ Mössbauer Effect Data Center 20.08.2013

外部リンク

[編集]- Mössbauer Effect Data Center page, including periodic table of Mössbauer isotopes

- Introduction to Mössbauer Spectroscopy — RSC site

- Mössbauer Spectroscopy: A Powerful Tool in Scientific Research

- "Mossbauer Spectroscopy--A Rewarding Probe of Morphological Structure of Semiconducting Glasses ", P. Boolchand in Physical Properties of Amorphous Materials (Institute for Amorphous Studies Series), Springer US, Eds.: David Adler, Brian B. Schwartz, Martin C. Steele. [PDF]

- The program MossA provides a straightforward approach to the fitting of 57Fe conventional and synchrotron energy-domain Mössbauer spectra

- MossA is written in the MATLAB programming language. The source code can be obtained from its github repository

- Mössbauer Spectroscopy – Principles and Applications - Prof. Dr. Philipp Gütlich Emeritus Professor Mainz University - Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie Johannes Gutenberg-Universität Mainz

![{\displaystyle {\text{CS}}=K\left(\langle R_{e}^{2}\rangle -\langle R_{g}^{2}\rangle \right)\left([\Psi _{s}^{2}(0)]_{b}-[\Psi _{s}^{2}(0)]_{a}\right).}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/54e90effea0505c685e1c1f4a8729b290cfed68d)