久田吉之助

久田 吉之助(ひさだ きちのすけ、1877年〈明治10年〉7月24日 - 1918年〈大正7年〉11月24日)は、日本の陶工。タイル・西洋瓦・テラコッタを製造した、日本近代建築陶材の先駆者のひとり[1]。

生涯

[編集]愛知県知多郡西浦町(現常滑市)の裕福な海運業者の家に生まれる。

建築陶材の製造を志し、自宅の表庭に小窯を築造し、2年間、寝食を忘れて建築資材の改良を研究した。「生命までもなくしてもとうてい世に売り出すようなものはできないから、今日限りやめるように」との忠告にも耳をかさず、窯資料機械器具の改良、工場の拡張を重ね、1904年(明治37年)、遂に平瓦(タイル)の特許を得るに至った[2]。

赤煉瓦が主流だった日本の洋風建築でも、白色煉瓦や貼付化粧煉瓦、擬石軒蛇腹、装飾テラコッタなど、多様な建築材料が使われ始めていた。その潮流の中で、久田吉之助は、のちに京都帝国大学(現・京都大学)に工学部建築学科を創設し「関西建築界の父」とされる建築家の武田五一と出会い、その指導のもと、タイル・西洋瓦・テラコッタの製造を進め、「装飾煉瓦では横河民輔の備前(備前陶器)、武田五一の知多(久田吉之助)」と並び称されるまでになった[1]。

久田工場は10名前後の職工を抱えており、みな永く勤めていた。大きな収益が上がった際には、全員を車座に座らせ、各々の前に広げさせた風呂敷に、銀行からおろしてきた分厚い一円札を数えもせずに放り込み配ったという。当時の窯業の常として、収益が無い時には無給状態になったが、職工たちとその家族に粗末とはいえ三度の食事を出していた[3]。

評価

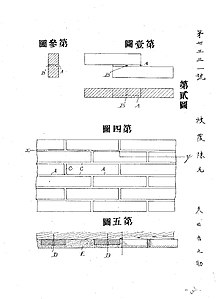

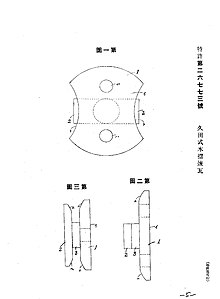

[編集]久田吉之助が取得したタイル特許

[編集]- 1904年(明治37年)、「被覆煉瓦」で、特許第7331号を取得した。これは日本で最初のタイル特許である[1]。名和昆虫博物館所蔵の平瓦には「愛知県知多郡枳豆志村久田吉之助専売特許 久田式平瓦」「尾州知多郡枳豆志村<久>瓦工場印 特許被覆煉瓦」(<久>は四角に久)の刻印がある平瓦が保存されている[4]。

- 1905年(明治38年)、「平瓦」で、特許8776 号を取得した。名和昆虫博物館所蔵の平瓦には、”愛知県知多郡枳豆志村久田吉之助専売特許”の刻印のある平瓦が保存されている[4]。

- 1914年(大正3年)、「久田式木摺煉瓦」で、特許第26773号を取得した[1]。

日本に現存する最古の外壁タイル総貼り建築・名和昆虫研究所記念館

[編集]1907年(明治40年)竣工の名和記念昆虫館(岐阜県岐阜市・武田五一設計)の為に無釉湿式淡黄色タイルを焼成した。同建築は、現存する外壁タイル総貼り洋風建築としては日本最古とされる[1]。武田五一も昆虫採集の徒であり、「昆虫翁」として知られた在野の昆虫学者・名和靖に師事していた関係でこの設計を引き受け、昆虫の装飾テラコッタを久田吉之助に製作させて、ファサードに掲げた。主棟の鬼飾りは、アゲハチョウをモチーフにしたテラコッタ、玄関の庇の上は日本固有種のムカシヤンマ(当時の呼び名はギフヤマトンボ)を象ったテラコッタである。特にムカシヤンマの造形は中胸背の特徴を捉えて正確であり、久田と名和靖との間で相当綿密な打ち合わせがあったことを伺わせ、久田吉之助の卓越した技術と真摯な取り組みを今に伝えている[5]。

池田泰山の師匠

[編集]昭和初期に美術タイル・テラコッタの名手として建築家たちから高い評価を受けた池田泰山(1891-1950)は、京都市立陶磁器試験所付属伝習所に学んだのち、常滑の久田工場でテラコッタを学んだ[1]。

作品

[編集]久田吉之助が建築陶材を納品した建物[1]

- 名和記念昆虫館[5](1907年竣工/武田五一設計/外装タイル・テラコッタ/現存)

- 京都府記念図書館(1909年竣工/武田五一設計/テラコッタ/ファサードのみ遺し建替)

- 長楽館[6](1909年竣工/ジェームズ・マクドナルド・ガーディナー/外装タイル/現存)

- 京都商品陳列所(1910年竣工/武田五一設計/テラコッタ)

- 名古屋医科大学校

帝国ホテルの黄色スクラッチ煉瓦と久田吉之助

[編集]牧口銀司郎の手記の資料性

[編集]久田吉之助についてのまとまった文献は、久田と対立していた帝国ホテルの牧口銀司郎の手記「帝国ホテルのスダレ煉瓦」しか存在しない。1964−66年に『月刊日本クリーニング界』に連載された連載原稿を集成し解説を加えた形で、2006年『故・水野平吉氏保存 帝国ホテルのスダレ煉瓦』が刊行されている[3]。

久田吉之助が帝国ホテルの仕事を請け負った経緯

[編集]1915年(大正4年)、帝国ホテルに建て替えの設計を依頼されたフランク・ロイド・ライトは、アメリカ製の黄色いスクラッチ煉瓦(スダレ煉瓦)の実物見本と、穴抜煉瓦の青写真を送ってきた。アメリカ製は高価であったため、国産しなければならなかったが、当時日本で焼かれていた煉瓦は赤色系がほとんどであった。帝国ホテルは困惑したが、重役・村井吉兵衛が自らの別荘(現・長楽館)のタイルが黄色系であることを思い出した。そのタイルを焼いた久田吉之助の名が浮上し、1917年(大正6年)早春、久田は上京して帝国ホテル支配人・林愛作との面談ののち、スクラッチ煉瓦を発注されることとなった。来日中のフランク・ロイド・ライトも自ら常滑におもむき、久田吉之助が推薦する煉瓦原料粘土山を視察している[3]。

見本納品の遅れと技師・寺内信一の派遣

[編集]1917年(大正6年)早春の初面会のとき、翌月には見本をお送りしますと約束した久田吉之助だったがなかなか見本は送られてこなかった。

6月、林愛作支配人が見本を督促すると、久田が、支払いが滞って石炭の供給が停止されているとを遅延の理由を述べたため、帝国ホテルは大倉組から数万斤の石炭を送ったが、久田はそれを資金繰りのために転売してしまった。困惑した林支配人は、蔵前の東京高等工業学校(現・東京工業大学)窯業科の教頭・平野耕輔に相談し、有田の出身で、元・常滑陶器学校校長の寺内信一を紹介された。当時寺内は55歳ほど[3]。寺内が校長をつとめた常滑陶器学校は1899年に創立、小学校を終えた5人ほどの生徒を教えるごく小規模なものだったが、1910年の第10回関西府県連合共進会で、審査会の選評委員を務めているところをみると[7]、寺内は技術者としての見識を認められた人物だったと考えられる。ちなみに、伊奈製陶の伊奈長三郎は常滑陶器学校の第一期生であり、第10回関西府県連合共進会は不二見焼・村瀬二郎麿が和製マジョリカタイルを、伊奈初之丞が和製モザイクタイルを、国内で初出品した日本タイル工業史上特筆すべき共進会である[8] 。

1917年7月初旬、寺内信一は帝国ホテルに招聘された技師として常滑に赴任。寺内は「この分ではホテル建設の期限に間に合わないので、久田との口約を一切破棄し、ホテル直営の作業として出直す。全責任者として寺内を派遣する」という林支配人の意向を伝えたが、久田は「そんな勝手な言い分は無い。私は私として林さんとの約束を実行するまでだ」「僕は、土の事から心配し万事林さんのお指図通り働いてきたものだ、仕事はこれからだ」と納得しなかったが、久田工場に家賃を払うという寺内の提案に渋々応じた[3]。

帝国ホテル従業員・牧口銀司郎の派遣

[編集]1917年8月、久田工場で仕事を始めた寺内信一だったが、いまだ「黄色い煉瓦」を焼くことは出来ずにいた。寺内が、より敷地の広い沢田土管工場を借りる契約を結ぶと、久田との軋轢はさらに高まり、久田は煉瓦の焼き上がる直前に窯の入り口を破壊するなどの行動を繰り返したという。寺内は、技術に専念したいので会計主任を派遣してほしいと林支配人に要望した。

9月、林支配人は事態を収拾しようと、26歳の帝国ホテル従業員・牧口銀司郎を会計主任としてとして常滑に派遣した。東京の若きホテルマンであった牧口は、窯業産地独特の仕事のやり方に苛立ち、久田との間に激しい対立が生じた[3]。

久田吉之助も「土の事から心配し」と言っていたように、当時の陶工は粘土の出る山を選定することから始め、焼成のための窯や工作機械を自作し、その上で焼成実験を繰り返して成果をだす、長いスパンで仕事に取り組むのが常であった。例えば、久田に師事したこともある池田泰山が東京国立博物館の鬼瓦製作の仕事を請け負った際には、黒瓦の産地の愛知県高浜市の「三州瓦」の製陶所と組んで合資会社を設立し、3年間かけて製作をおこなっている[9]。東京のサラリーマンである牧口銀司郎はそうした窯業のありようを理解せず、「そもそもライトさんがわざわざ常滑まで土を見に来る必要はなかった」など、土の選定が重視されること、また設備費を要求されることへの反発を繰り返し綴っている[3]。

都会の近代経営の会社組織から派遣されてきた技術者・管理者と、常滑の陶工・職工たちとの軋轢は、久田吉之助の事例に限ったことではなく、よくあることであった。常滑の職工には、農業の傍らの甕作りという意識が根強く残っており、農業祭事があれば朝から工場を休む一方で、「俺たち”働きど”は”弁当箱(月給取り)”とは違わい」という職人としてのプライドがあった。1921年に日本陶器の大倉和親らの出資を受け、伊奈製陶所が発足した際にも、赴任してきた大倉の懐刀が規律の厳正化を求めて職工たちの反発を買い、「袋叩きにしてやる」とすごまれる事態になっている[7]。

牧口を任命する際、林愛作支配人が「君は土方社会に居ったような経験はないかね」と聞いているのに表れているように、帝国ホテル側には、久田吉之助の、武田五一のような有名建築家と仕事をしてきた実績への敬意はない[3]。牧口は、16歳の時から東京に勉学に行き、寺内信一と同じく東京高等工業学校を卒業して経営者の道を歩んでいた伊奈長三郎宅に親しく出入りするようになるが、伊奈長三郎の伝記にも、久田吉之助については「前に借りていた工場主とのイザコザ」とあるのみで、その名前さえも記されていない[7]。

「久田工場引き上げ騒動」

[編集]沢田忠吉工場の敷地を借りた帝国ホテル直営の煉瓦製作所の準備は着々と進み、牧口銀司郎が工場主として届け出が行われた。

1917年9月、牧口銀司郎は、買収してあった久田の部下からの情報を得つつ、久田吉之助の工場からの完全な離脱の機をうかがっていた。そして地元のヤクザ親分に応援を求め、これまで煉瓦焼成のために久田工場で整えた器具機械類や、工場内にあった煉瓦製品を全て引き上げ、帝国ホテル煉瓦製作所へと移転させた。この騒動は新聞沙汰となり、名古屋の「魁」という新聞に「帝国ホテル派出員の暴行」「西浦町はさながら火事場の如し」という1号活字が躍ったという[3] 。

久田吉之助の技術を盗用して成功した黄色煉瓦焼成

[編集]しかし、移転後半年たっても、帝国ホテル煉瓦製作所の技術師・寺内信一は「黄色い煉瓦」を焼くことができなかった。

1918年2月のある日、久田工場から引き抜いた職工のひとりが牧口に、「寺内さんが煉瓦を焼きあげる寸前に、久田が、腹心の窯焼きに命じて窯の出入り口を解放させたり破壊させたりして空気を入れると、黄色い煉瓦が焼けたのを見ました。それをやってみては如何ですか」と久田吉之助のやり方を告げた。久田は、窯に酸素を入れて完全燃焼させる「酸化焼成」の技法で、「黄色い煉瓦」を焼いていたのである。久田が焼ける寸前に窯の入り口を破壊することを、寺内と牧口は、暴力的な嫌がらせとしてしか認識していなかったが、久田は、窯の破壊によって酸化焼成を起こさせ、自分には寺内にはない「黄色い煉瓦」焼成の技術があることを示していたのだ。

久田工場引き上げ騒動の時に久田工場から持ってきていた煉瓦のなかに「黄色い煉瓦」がまざっていることを確認した牧口は、久田の手法を試すよう寺内に進言する。しかし寺内はこれを受け入れず、突然辞任を表明する。

万策尽きた牧口は、「黄色い煉瓦」の焼成は不可能と林支配人に報告するが、慌てて常滑に視察にきた林は、牧口が久田工場からとりあげてきた黄色い煉瓦を見て感激、「君こんなに立派な物もあるではないか、一つ頑張ってみてはくれぬか」と言い、牧口は「その方法についてはいささか心当たりがございます。寺内さんには既におすすめしているのですが、どうしてもおやりになりません」。林支配人は「それならば、今度は君の思い通りにやりたまえ」と牧口に指示した。寺内は、技術顧問を伊奈初之丞、経理顧問を澤田忠吉に託して、故郷の有田へと去っていった[3]。

1918年3月、牧口は、窯焼きの親方・水野を呼んで、久田吉之助がやっていた酸化焼成を試すことを頼んだ。しかし水野は「そんなことをしたら窯が壊れる」と顔色を変え、承諾しなかった。重ねて説得すると、水野は「熱田の秋葉山別院に参じて火祭りの御祈祷をしてからならば」とようやく応じた。ふたりは盛大な祈祷を行い、安全守りの大きな御札を各窯正面天井の大柱に貼り付けて礼拝し、そののち酸化焼成を行った[3]。久田吉之助の「黄色い煉瓦」焼成方法は、それほどまでに型破りなものだったのである。

久田吉之助は1918年11月、病没。41歳の若さだった。

久田吉之助を題材にした作品

[編集]- 黄色い煉瓦〜フランク・ロイド・ライトを騙した男〜 - 2019年11月放送のテレビドラマ。久田吉之助役は安田顕。ドキュメンタリータッチの作品であるが、フィクションの部分も多い。名和昆虫博物館や長楽館など久田の実際の作品が紹介された。また、伊奈長太郎(伊奈長三郎)が久田吉之助の製陶所に出入りしていたというエピソードに関する記録は残されていない[7]。

脚注

[編集]- ^ a b c d e f g INAX日本のタイル工業史編集委員会 編『日本のタイル工業史』. INAX. (1991)

- ^ 西浦町史. 西浦町. (1955)

- ^ a b c d e f g h i j k 『故・水野平吉氏保存 帝国ホテルのスダレ煉瓦』. INAXライブミュージアム. (2006)

- ^ a b 『水と風と光のタイル:F.L.ライトがつくった土のデザイン』INAXミュージアムブック. INAX出版. (2007)

- ^ a b “名和昆虫博物館HP”. 名和昆虫博物館. 2019年8月1日閲覧。

- ^ “長楽館HP”. 長楽館. 2019年8月1日閲覧。

- ^ a b c d 小林昭一著『伊奈長三郎』. 伊奈製陶. (1983)

- ^ 『関西府県聯合共進会調査報告 第10回』.. 大阪市. (1910)

- ^ 博物館建築研究会 『編昭和初期の博物館建築:東京博物館と東京帝室博物館』. 東海大学出版会. (2007)