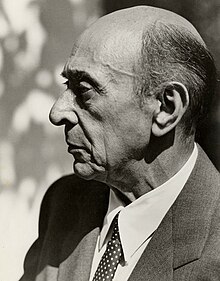

利用者:Eugene Ormandy/sandbox64 ウィレム・メンゲルベルク

| ウィレム・メンゲルベルク Willem Mengelberg | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 生誕 | 1871年3月28日 |

| 出身地 |

|

| 死没 |

1951年3月22日(79歳没) |

| ジャンル | クラシック音楽 |

| 職業 | 指揮者 |

ウィレム・メンゲルベルク (Joseph Willem Mengelberg, 1871年3月28日-1951年3月22日)は、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、ニューヨーク・フィルハーモニックなどで要職を務めたオランダの指揮者である[1][2][3]。グスタフ・マーラー[4]、リヒャルト・シュトラウス[5][6]、アルノルト・シェーンベルク[7][8]などの同時代の作曲家たちとも交流し、その作品を演奏した。高い人気を誇ったが、ナチスとの関係により第二次世界大戦後は追放された[9]。

生涯

[編集]幼少時代

[編集]1871年3月28日、ドイツ系の両親のもとオランダのユトレヒトに生まれる[10][11]。父フリードリッヒ・ウィルヘルム・メンゲルベルクはゴシック建築と彫刻の権威であり、ケルン大聖堂の再建および大聖堂正門の青銅の扉の製作にも携わった[12][13]。なお、父方の曽祖父エジディウス・メンゲルベルク、祖父ヨハン・エドマンド・メンゲルベルクも芸術家であった[14]。また、母ヘレナやその親族には音楽の才能があった[14]。

ウィレム・メンゲルベルクは、幼少期から父の工房で木版彫刻、絵画、彫刻を習った[15]。同時に、ピアノと声楽に秀でた母のすすめで3歳からピアノを弾くようになった[16]。自作の曲をピアノで弾き語りするなど、ウィレムは幼少期から音楽的才能を示したため教会付属の学校に入学し、ソプラノ独唱者、合唱隊オルガン奏者を務めた[15][16]。6歳の頃にはピアニストとしてデビューし、8歳の頃には父のアトリエで働く音楽好きなスタッフ達のために初めての声楽作品を作曲し、指揮者を務めた[15][16]。なお、同時にユトレヒトのグラマー・スクール、セカンダリー・スクールに通っていた[16]。ウィレムは後年、幼年時代の思い出として子供部屋のピアノと、母の歌う姿を回想している[16]。

学生時代

[編集]

その後ユトレヒトの音楽院に入学し、ピアノ、読譜法、グレゴリオ音楽、合唱、オルガンを習った[15]。オルガンの師はリヒャルト・ホルであり、卒業演奏会ではホルが指揮するオーケストラでメンゲルベルクがピアノ協奏曲のソリストを務めた[15][17]。1888年にはケルン音楽院に入学し、ワーグナーの『ラインの黄金』や『ワルキューレ』の初演を担当したフランツ・ヴュルナーに指揮を、イジドール・ザイスにピアノを、フランツ・リストの弟子であるアドルフ・イェンゼンに作曲を習った[15]。ケルン音楽院では最高位の成績を獲得した[15]。

指揮者としての活躍

[編集]キャリア初期

[編集]1890年にケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団を指揮してデビューした[18]。また、ピアニストとしての活動も並行して行っており、1892年にルツェルン管弦楽団の指揮者となるまで演奏旅行などを行っていた[17]。

ルツェルン管弦楽団の指揮者に就任

[編集]1892年に、80人以上の候補者の中からルツェルン管弦楽団の指揮者に迎えられると[10][3][19][12]、オーケストラの指揮の他にも合唱団の指揮、音楽学校の整備、ピアノや音楽理論のレッスン、祝祭日におけるオルガン演奏などを行った[17]。また、メンゲルベルクは生涯を通してほとんどオペラを指揮しなかったが、ルツェルンでは指揮していた[19][12][† 1]。

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の指揮者に就任

[編集]

1895年にはウィレム・ケスの後任として、24歳でアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の第2代常任指揮者に就任した[10][3][19][12]。また、1898年からは、アムステルダムのトーンクンスト合唱団の指揮者も兼任した[10][22][† 2]。

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の常任指揮者は1945年まで務めたが、厳しい練習を通して、無名であった同楽団を世界一流の水準にまで引き上げたと評されている[3][17][20]。

世界各国での活躍

[編集]メンゲルベルクはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の他にも、1907年から1920年まで、ミュージアムコンサートとして知られていたフランクフルト歌劇場管弦楽団演奏会の指揮者及び、同地の合唱団チェチーリエンフェラインの指揮者を、1911年から1914年にまでロンドンのロイヤル・フィルハーモニー協会指揮者を、1922年から1930年にまでニューヨーク・フィルハーモニックの常任指揮者を務めた[23][24][21][25]。

メンゲルベルクはアメリカ・ヨーロッパ各地に客演しており[10][3]、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団[26]、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団[27]、イェーテボリ交響楽団[28][29]、などを指揮したほか、ザルツブルク音楽祭にも出演したりした[30][31]。また、1903年には、シュトラウス・フェスティバルに参加してロンドンデビューを果たした[12][† 3]。なお、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団では、アルトゥール・ニキシュ亡き後の音楽監督候補としても噂された[32]。

また、メンゲルベルクはルドルフ・フェダーの音楽事務所に所属して活躍した[33][34][35]。なお、他にもクレメンス・クラウス、ヘルベルト・フォン・カラヤン、エドウィン・フィッシャー、クラウディオ・アラウ、ゲオルク・クーレンカンプ、アルトゥーロ・ベネデッティ=ミケランジェリ、ペーター・アンダース、オイゲン・ヨッフム、パウル・ファン・ケンペン、エンリコ・マイナルディらがフェダーの事務所に所属した[33][34][36]。

第二次世界大戦後の追放

[編集]

メンゲルベルクはオランダ王室を凌ぐほどの人気を勝ち得ていたため、オランダを占領したナチス・ドイツはメンゲルベルクをオランダの英雄として祭り上げ、政争の具とした[9]。メンゲルベルクは、ドイツ占領下のフランスでベートーヴェンの交響曲連続演奏会を行った[37]。ナチスはこの演奏会を通し、ナチス政権下のもとでもドイツ文化は栄えていると誇示したかったのだとされる[37]。

その結果、ナチスに協力したという理由で第二次世界大戦後は国外追放・終身年金剥奪・無期限活動停止となり、スイスの山荘で暮らした[10][3][9][38][39]。のちに活動停止期間は1951年までに減刑されたものの、復帰直前の1951年3月22日に、スイスのゼントにて脳卒中で死去した[10][3][9][40][6]。メンゲルベルクが亡くなってから9日後、オットー・クレンペラーが指揮するアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団により、アムステルダムにて追悼コンサートが開催された[41]。

なお、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で第2ヴァイオリン首席奏者を務めたオットー・シュトラッサーは、メンゲルベルクはナチのシンパではなく、告発される恐れを顧みず「あなた方はまた度々マーラーを弾くでしょう」とオーケストラ団員たちに語っていたという[42]。他にも、メンゲルベルクはユダヤ人作曲家のエルネスト・ブロッホやダリウス・ミヨーを擁護したり、オーケストラのユダヤ人団員の逃亡を支援したりしていた[41]。

人物

[編集]

性格

[編集]メンゲルベルクは気取らない人物であったとアルフレッド・カリッシュは記している[43]。一方、ベルナルト・ハイティンクはメンゲルベルクの人柄について「大指揮者だが、繊細な人間ではない。言って良いことと悪いことの判断がつかない。禁句をつい漏らしてしまう」と述べている[44][45]。また、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で第2ヴァイオリン首席奏者を務め、実際にメンゲルベルクの指揮でも演奏したオットー・シュトラッサーは、メンゲルベルクについて「彼のキラキラ輝く、小さな目と、その顔の表情には、いくらか狡猾な、そして同時に周囲を侮蔑するようなものを備えていた」「命令に慣れていて、命令に巧みな人物」「人間として付き合うのは不可能に見えた」「私たちオーケストラのメンバーなど、彼の目からすれば、あまり目にも留めてもらえない奴隷にすぎない」と述べている[46][42]。なお、シュトラッサーいわく、メンゲルベルクは自身の金時計を無くした際「オーケストラの中に犯人がいるはずだ」と主張したが、のちに時計が見つかった際、オーケストラへの詫びの言葉は一切なかったという[42]。

趣味

[編集]美術品の愛好家・蒐集家でもあり、画家たちから意見を聞かれるほどであった[43]。演奏会で訪れた街の展覧会や画廊には極力足を運んでいた[43]。

また、メンゲルベルクはミネラルウォーターや愛用するロシア製のシガーなど、身の回りの必要なものを全て持参して演奏旅行に臨んでおり、ある時は自身の妻、マネージャー、マネージャーの妻を伴って、17個のトランクと共にウィーンに赴いた[46][43]。

健康状態

[編集]幼少の頃から体が弱かった[16]。体調不良でコンサートをキャンセルすることもあった[47]。

演奏スタイル

[編集]演奏の特徴

[編集]メンゲルベルクの演奏は、大胆なテンポ操作と、弦楽器のポルタメントの多用が特徴とされる[48][49][50][51] 。特にアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団との演奏においては、他のオーケストラとの演奏以上にポルタメントを多用しているが、これはメンゲルベルクとコンセルトヘボウ管弦楽団が長い間共同作業を積み重ねてきたからだとロバート・フィリップは指摘している[52]。なお、後継者のエドゥアルト・ファン・ベイヌムとの録音には、ポルタメントは見られないとも指摘している[52]。

また、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で第2ヴァイオリン首席奏者を務めたオットー・シュトラッサーは、メンゲルベルクの指揮スタイルについて、ヴィクトル・デ・サバタらと同様、指揮棒が振り下された瞬間に音を出すことをオーケストラに求めており、その身振りは単純で自然なものであったと述べている[53][54][55][56]。

メンゲルベルクの演奏は「劇的で濃厚なロマンティシズムが特徴」「歌舞伎のよう」などと評されているが[57][48]、時代遅れの演奏様式と言われることもある[49][58]。また、音楽評論家の山崎浩太郎は、メンゲルベルクの薫陶によって生まれたコンセルトヘボウ管弦楽団の柔らかくまろやかな美音は、後世にまで受け継がれていると評している[19]。

入念な研究

[編集]メンゲルベルクはオーケストラのパート譜を所持しており、楽節の切り方や弓の上げ下げ、力を入れるところなどを書き込んでいた[55]。オットー・シュトラッサーは、このような書き込みはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団との長年の共同作業によって生み出されたものであろうと述べている[55]。

また、メンゲルベルクが使用していたマーラー『交響曲第5番』のスコアのコピーを見た指揮者のグスターボ・ドゥダメルは、全ての小節に書き込みがあったと証言している[59]。なお、ドゥダメルはこのスコアのコピーをクラウディオ・アバドから見せてもらっている[59]。

リハーサル

[編集]メンゲルベルクのリハーサルはオーケストラ団員を疲れさせ、音楽家たちからは「粗探しベルク (Bemängelberg)」として知られた[55][42][† 4]。メンゲルベルクは、演奏していない時の楽器の持ち方まで団員に指摘していた[61][† 5]。指揮者のエイドリアン・ボールトは、メンゲルベルクのリハーサルによってBBC交響楽団の3人の女性奏者が精神的に参ってしまったと証言している[62]。

また、リハーサルにおける長談義で、メンゲルベルクはオーケストラからは恐れられていた[46][63]。例えば、ベートーヴェンの『交響曲第6番「田園」』のリハーサルでは、ガイスベルク山頂から見渡した町の景色に感銘を受けた経験を語り、この曲は自然の中でこそ練習するべきだと締めくくったが、この話だけでリハーサルの時間の半分が過ぎたという[46]。他にもベートーヴェンの弟子アントン・シンドラーの話や、個人的に交流があったピョートル・チャイコフスキーの弟モデストの話をよく引き合いに出した[64][55]。

かつてアウグステオ管弦楽団でヴィオラを弾いていたカルロ・マリア・ジュリーニによると、メンゲルベルクは言葉の通じないオーケストラを前にしても喋り通しであったという[65][66]。また、メンゲルベルクはオーケストラの規模を団員に尋ねた際、なぜそのようなわかりきったことを尋ねるのかと逆に質問されたが、それに対して「いったい何度同じことをリハーサルにおいて、繰り返し言わなくてはならないか知りたいからだ」と返答した[46][† 6]。

なお、メンゲルベルクはよく「1人のミスでも、全体をだめにすることができる」と語ったが、彼のミスでオーケストラの合奏が崩れた際には、オーケストラ団員たちが陰で同じ言葉を彼に浴びせたという[42]。ちなみに、メンゲルベルクの演説に慣れていたアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の団員たちは、楽譜を見ながら話を聞いているふりをしつつ、楽譜のかたわらに置いた新聞に目を通していた[68]。

レパートリー

[編集]メンゲルベルクはベートーヴェンの交響曲やチャイコフスキーの交響曲を得意としたほか、同時代の音楽の紹介にも熱心であった[19]。また、オペラはほとんど指揮しなかったが、ヨハン・セバスチャン・バッハの宗教曲を演奏する伝統を築いた[19]。また、他にもリヒャルト・ワーグナー、フランツ・リスト、ヨハネス・ブラームス、ロベルト・シューマン、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトらの曲も数多く指揮した[69]。メンゲルベルクは「本質的にはロマンティシズムの熱狂的な信奉者」でありつつ、「古典的な音楽を確かに身につけた伝統の保持者のひとり」でもあると評されている[70][71]。

ヨハン・セバスティアン・バッハ

[編集]1899年以来毎年、復活祭直前の日曜日に『マタイ受難曲』を演奏する伝統を確立した[72]。なお、1939年4月2日の演奏がライブ録音として残されている[73]。また、『マタイ受難曲』の演奏に際してメンゲルベルクは、同曲の蘇演を行ったフェリックス・メンデルスゾーンが楽器を加えたバージョンの楽譜を使用していた[74]。

また、メンゲルベルクによる『マタイ受難曲』の演奏会には(新約聖書を題材とした曲であるにもかかわらず←要出典)神学校のユダヤ人も訪れたという[75]。

ヨーゼフ・ハイドン

[編集]1925年3月31日、メンゲルベルクはワンダ・ランドフスカとともに、ハイドンの『ピアノ協奏曲ニ長調』のアメリカ初演をニューヨークで行った[76]。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

[編集]メンゲルベルクはベートーヴェン作品の演奏に意欲的であり、1940年4月から5月にかけて交響曲全集のライブ録音を行った[77]。なお、メンゲルベルクは作品にいくらか手を加えており、楽器の変更やティンパニの追加を行ったが、一方でフェリックス・ワインガルトナーが楽譜上の明らかな間違いと指摘している部分を遵守している[77][73]。

音楽評論家のハロルド・ショーンバーグらは、リヒャルト・ワーグナーのベートーヴェン解釈がニキシュ、メンゲルベルク、フルトヴェングラーといった指揮者たちの高度に個性的な解釈を導いたと述べている[78][79]。

エクトル・ベルリオーズ

[編集]ベルリオーズの演奏も評価されており、ヴァイオリニストのレオポルド・アウアーは「現代の優れた指揮者3人が、ベルリオーズとその作品に忠誠を尽くしていた。バイロイト音楽祭やミュンヘンで指揮したフェリックス・モットル。かつてベルリン宮廷歌劇場で指揮し、現在ウィーン国立歌劇場で指揮しているフェリックス・ワインガルトナー。アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の有名な指揮者、ウィレム・メンゲルベルク。この3人である」と述べている[80]。メンゲルベルクによるベルリオーズ作品の録音としては、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮した『ローマの謝肉祭』があげられる[81][82]。

ピョートル・チャイコフスキー

[編集]メンゲルベルクはピョートル・チャイコフスキーの交響曲を得意としていた[19]。メンゲルベルクによる『交響曲第6番』の演奏を聴いた作曲家の弟モデスト・チャイコフスキーは、兄がピアノで聴かせてくれた演奏と瓜二つだと言ってメンゲルベルクを称賛した[83]。後年、メンゲルベルクはこの出会いについて何度も口にした[83]。

なお、ナチス占領下のオランダでは、チャイコフスキーなど、ロシアの作曲家による作品の演奏が禁止されていたが、占領下のフランスでは文化的エリート達の要求を満たすために許されていた[84]。音楽評論家の長木誠司は、メンゲルベルクはフランスでの演奏活動により、自身のレパートリーであるチャイコフスキーの交響曲を継続的に演奏できたと述べている[84][85]。

同時代の作曲家

[編集]グスタフ・マーラー、リヒャルト・シュトラウス、アルノルト・シェーンベルク、モーリス・ラヴェル、クロード・ドビュッシー、マックス・レーガー、エルネスト・ブロッホなど、同時代の作曲家たちの曲も多く演奏した[86][87]。

レコーディング

[編集]1920年代以降に多くの録音を残した[9]。特にニューヨーク・フィルハーモニックとはビクターやブランズウィックに、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団とはコロンビア(コロンビア・オデオン・シリーズ)、テレフンケンに録音を残した[88][89][71][90][91]。なお、テレフンケン社では、メンゲルベルクの録音と、ヨーゼフ・カイルベルトが指揮するプラハのドイツ管弦楽団の録音がラインナップの大半を占めていた[92]。また、ニューヨーク・フィルハーモニックとの契約が終了したのちは、ほぼアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団とのみレコーディングを行った[77]。音楽評論家の広瀬大介はメンゲルベルクの録音について「その多くは音質が良く、資料的価値が高い」と評している[9]。

また、メンゲルベルクが指揮する映像も残されている[51]。

同時代の作曲家たちとの交流

[編集]メンゲルベルクは同時代の作曲家の曲を数多く演奏した[7][43]。

グスタフ・マーラー

[編集]マーラーとの交流

[編集]

1902年にケルン近郊のクレフェルトで行われた交響曲第3番の初演を機に、作曲家グスタフ・マーラーとメンゲルベルクは交流を持ち始め[4]、1903年以降マーラーはほとんど毎年アムステルダムを訪れた[93]。1903年に交響曲第1番と第3番を指揮したマーラーは、以後4回アムステルダムで自作を指揮した[94][95]。(また、マーラーは交響曲第5番と第8番をメンゲルベルクに献呈したとする文献もある[96]。)

なお、アムステルダムを訪れた際、マーラーはコンセルトヘボウ(コンサートホール)の目と鼻の先にあるメンゲルベルク宅に滞在した[97][98]。また、コンセルトヘボウの中には、マーラーとメンゲルベルクを浮き彫りにした記念碑が建てられた[99][100]。マーラーはメンゲルベルクに対し「アムステルダムは第二の故郷だ」と書き送っている[101]。

マーラーの作品の演奏者としてのメンゲルベルク

[編集]メンゲルベルクはマーラーの作品を幾度も指揮した[102]。マーラーが亡くなるまでに、アムステルダムではマーラーの作品が26回にわたり取り上げられた[103]。なお、マーラーがアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮する際は、オーケストラの事前準備を行うこともあった[104]。

1904年には交響曲第4番を1回のコンサートで続けて2回演奏したが、指揮はメンゲルベルクとマーラーの両者が担当したという[93][72]。なお、マーラーはメンゲルベルクに対し「やはり君の方がうまいな」という言葉を贈った[72]。1920年5月には、メンゲルベルクのコンセルトヘボウ就任25年を記念して、アムステルダムで2週間以上に及ぶマーラー・フェスティバルが開催され、マーラーの全オーケストラ作品が演奏された[105][106][107][108]。エゴン・ヴェレスはこのフェスティバルについて「アムステルダム・マーラー・フェスティバルはすべての参加者にとってひとつの始まりを意味する。いまやマーラーとその作品はもはや熱狂的な小グループの独占物ではなく、全世界共通の関心ごとである」と書いた[99]。また、この時「マーラー同盟」の会長にアルノルト・シェーンベルクが、名誉会長にメンゲルベルクが就任した[107]。このフェスティバルには様々な音楽家、音楽学者が訪れており、エーリヒ・クライバー[109]やナディア・ブーランジェ[110]、ハインツ・ウンガーらが足を運んだ[111][112]。なお、このフェスティバルを記念してマーラーとメンゲルベルクのメダルが作られている[113][114]。さらに1924年には、エルンスト・クルシェネクとフランツ・シャルクが手を加えた、マーラー未完の作品『交響曲第10番』を演奏している[115][116]。

マーラーは自作の演奏について、弟子の指揮者ブルーノ・ワルターよりもメンゲルベルクを高く評価していたとされる[117][118][119]。また、メンゲルベルクによるシューマンの交響曲第4番の演奏についても「素晴らしい演奏」と称賛した[120]

ただし、1920年のフェスティバル以後、メンゲルベルクがマーラーを演奏する機会は減っていったとベルナルト・ハイティンクは指摘している[44]。

メンゲルベルクによるマーラー作品の解釈

[編集]

交響曲第5番の解釈

[編集]第3楽章

[編集]第3楽章で引用されたボヘミア民謡「窓の下に小川は流れる」がテンポを上げていく箇所についてメンゲルベルクは「強いられた陽気さ、苦悩を忘れようとするが、うまくいかず、どこか不自然である。ーー基本的なトーンは暗く、あちこちでは死の舞踏さえおこなわれている」というメモを残している[121]。また、メンゲルベルクは第3楽章において第1ホルン奏者を舞台前方に立たせて演奏させていたが、これはマーラー本人から受け継いだ演奏方法なのではないかと推測されている[122]。

第4楽章

[編集]メンゲルベルクは『交響曲第5番』のスコアに、この曲の第4楽章はマーラーが妻アルマに宛てた愛の証であり、2人がそのことを語ってくれたと書き付けている[123][124]。スコアの他の余白には、第1ヴァイオリンの旋律に合わせて以下の詩が書き付けられている[125][126]。

僕がきみをどんなに愛しているか

きみ、僕の太陽よ、

きみに伝える言葉が見つからない。

ただ僕のあこがれが

きみに切に訴える、

そして僕の愛が、

僕の悦びが!

さらに下の方の余白には「音楽が言葉になることがあるとしたら、これこそが良い証拠である。彼は彼女に、音楽によって、音と響きで、あらゆることを語っている」とも書いている[126]。ただし、このような「第4楽章はアルマへの愛の告白」という見方は信用できないという意見も存在する[127]。

なお、14分程度かけてこの楽章を演奏する指揮者もいるが、マーラーの実際の演奏を聴いたメンゲルベルクやブルーノ・ワルターは7分程度で演奏している[128]。

交響曲第6番の解釈

[編集]メンゲルベルクは交響曲第6番について以下のように述べている[129][130]。

『第6交響曲の終楽章をまえにすると、いつも戦慄が私を襲う。そしてわたし自身の崩壊に立ち会っているような気がしてくる、この天才的な挑戦ほど、つまりどの火葬場でも求められる理想的な焼却温度曲線のこの音楽化ほど、旋律的なものはない。現代人の悲劇はこのような経過をたどる。ほかでもなくまさにこのような経過を!マーラーは荒唐無稽なお化けの如きものを作曲したのではない。彼は幻視家だったのだ!彼が幻視し、そのために苦しんだことどもが的中するようなことがあれば、神よ、われわれ人類にあわれみを垂れんことを!

また、マーラーは当初本曲の「スケルツォ」を第2楽章、「アンダンテ」を第3楽章として作曲していたが、1906年の初演のためのリハーサル中に気が変わり、「スケルツォ」を第3楽章、「アンダンテ」を第2楽章とした[131]。その結果、スコアもその順番で出版されたが、マーラーの死後、妻のアルマ・マーラーはメンゲルベルクに対し当初の順番に戻すべきだと語った[131]。

交響曲第8番の解釈

[編集]マーラーは自身の作品についてメンゲルベルクに手紙で説明することもあり、『交響曲第8番』について「これは私がこれまで作ったもののうち最大のものです。宇宙が音を立て、鳴り響き始めるさまをお考えになってください。それはもはや人間の声ではなく、渦巻く惑星や恒星なのです」と書き送っている[132][133][134][135]。なお、メンゲルベルクは1910年9月12日の初演をミュンヘンで聴いている[136][137][138]。

交響曲第9番の解釈

[編集]他にも、交響曲第9番について以下のようなメモを残している[139][140]。

『大地の歌』は「友人への!」(人間への!!)別れである

交響曲第9番は彼の愛したすべてのもの、そして、この世界への、別れであるーー!そして、彼の芸術、彼の人生、彼の音楽への別れ

第1楽章:「彼の最愛の人々」への別れ(妻や子供ーーこの上なく深い悲しみに満ちた)

第2楽章:「死の舞踏」(「お前は死んで、墓へ行かなければならない!」)お前は生きる限り、消えていかなければならない。恐るべきユーモア。

第3楽章:最後のユーモアーー!創作、創造、すべては死から逃れようとする空しい努力である!!

トリオーー:ねじまがった理想(独自の動機)

第4楽章:マーラーの人生の歌

マーラーの魂は自身の告別を歌う!

彼は自分の内にあるものを歌う。

彼の魂は歌うーー歌うーー最後の別れを歌う、「さらば!」と。このように満たされ豊かであった彼の人生がーー今や終わろうとしている!彼は感じ取り、歌うのだ。「さらば、わが弦の響きよ」と。

その他のマーラー作品について

[編集]なお、メンゲルベルクはマーラーの初期交響曲として、4曲の「ドレスデン交響曲」が存在したと述べている[141]。メンゲルベルクは1937年頃、かつてマーラーの恋人であった故マリオン・フォン・シリングス夫人のドレスデンの書斎にて4曲の草稿を発見し、作曲家マックス・フォン・シリングスとともに夜通し連弾したという[141]。田代櫂は、これらの草稿はドレスデン空襲によって灰燼に帰したのだろうと述べている[141]。

指揮仲間としての交流

[編集]ローマ・サンタチューリア交響楽団の演奏会を指揮したメンゲルベルクは、その後同オーケストラを指揮する予定だったマーラーに、だらけたオーケストラを締め上げるよう助言した[142]。また、ボストン交響楽団から指揮者として招かれるも、契約の関係上指揮できなかったマーラーは、メンゲルベルクを代理として紹介したりもしている(ただし結局メンゲルベルクも指揮はできなかった)[143]。

リヒャルト・シュトラウス

[編集]

リヒャルト・シュトラウスは、1897年10月7日にアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮して自身の『死と浄化』を演奏して以来、このオーケストラと密接な関係を結ぶようになった[5]。その後メンゲルベルクもシュトラウスと交流するようになり、1897年10月30日のコンセルトヘボウ管弦楽団のコンサートでは、メンゲルベルクが『死と浄化』を、シュトラウスが『ツァラトゥストラはかく語りき』を指揮した[5]。

シュトラウスは自分の曲を世に知らしめた恩人としてメンゲルベルクのことを信頼しており、『英雄の生涯』をメンゲルベルクとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団に献呈した[9]。初演はシュトラウス自身が1899年3月3日に行ったが、メンゲルベルクも同年10月26日に演奏した[5]。

また、シュトラウスはホフマンスタールに宛てた1924年1月29日付の手紙にて、メンゲルベルクとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、そしてウィーンの歌手陣による『アリアドネ』のアムステルダム上演について「あのセンセーショナルな大成功は、あなたのお誕生日のこの上ない贈り物となることでしょう。劇場で、いかなるヴェリズモ風のものにも毒されず、25年間、ただただ最上の音楽に育まれて来たオランダの聴衆が、どんなに素早く、またどれほどのユーモアをもって、特にあなたのテキストに反応したかは、まさに驚くべきものでした」と書いている[144][145]。

メンゲルベルクはアムステルダムのコンサートホール(コンセルトヘボウ)に、リヒャルト・ワーグナーやフランツ・リストとともにシュトラウスの名前を金の文字で刻んだ[146]。また、「どんな曲でも君の好きな曲をやりたまえ、だが退屈になってはならん」というシュトラウスのアドバイスを心にとどめた[147]。

アルノルト・シェーンベルク

[編集]

メンゲルベルクの仲介で、アルノルト・シェーンベルクはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の指揮台に登場した[7]。1912年11月には自作の交響詩『ペレアスとメリザンド』を、第一次世界大戦前には同じく自作の『5つの管弦楽曲』を演奏している[7]。また、メンゲルベルク自身もシェーンベルク『浄められた夜』『ペレアスとメリザンド』『5つの管弦楽曲』を指揮している[8][148]。

また、シェーンベルクは1920年5月にアムステルダムで行われたマーラー・フェスティバルに参加し、国際マーラー連盟の会長となった[149]。フェスティバル終了後もメンゲルベルクの招待で半年ほどオランダに滞在し、アムステルダムで開催された自身の作品によるフェスティバルで講義を行ったり、アムステルダム、ハーグ、ロッテルダム、アルンヘム、ネイメーヘンなどのオランダ各都市で『グレの歌』などの自作を指揮した[149][150][151]。

シェーンベルクは、ナショナリズムやアンチモダニズムが台頭した時代においても、メンゲルベルクが積極的にシェーンベルクの作品を演奏したことに感謝しており、メンゲルベルク記念文集に「私がメンゲルベルクと音楽の問題で同じ意見であるというときには、それは心からの尊敬の証である」と寄せている[152]。同様に、メンゲルベルクもシェーンベルクの60歳の誕生日を祝した記念文集に寄稿している[153][154]。

セルゲイ・ラフマニノフ

[編集]セルゲイ・ラフマニノフは『鐘』作品35を、メンゲルベルクとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団に献呈した[155]。

また、ラフマニノフはピアニストとして、メンゲルベルクが指揮するアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団のもと、自作の『ピアノ協奏曲第2番』をアムステルダムやハーグで演奏している[156]。なお、メンゲルベルクとピアニストのワルター・ギーゼギングによる、自身の『ピアノ協奏曲第2番』の録音について、多くのミスがあるにもかかわらずラフマニノフは称賛している[157]。

また、メンゲルベルクは「セナル」と名付けられたラフマニノフの家に赴くこともあった[158][159]。

バルトーク・ベーラ

[編集]バルトーク・ベーラは、メンゲルベルクが指揮するニューヨーク・フィルハーモニックとカーネギーホールで『狂詩曲』作品1を演奏して、アメリカデビューを果たした[160][161]。なお、本来は『ピアノ協奏曲第一番』を演奏する予定であったが、リハーサルが不十分であったため曲目が変更された[160][161]。

また、1928年に行われた、フィラデルフィア音楽基金協会による弦楽四重奏曲コンクールでは、バルトークの作曲した弦楽四重奏曲第3番がアルフレード・カセラの作品とともに一位を受賞したが、その審査員の1人はメンゲルベルクであった[162]。なお、他の審査員はフリッツ・ライナー、フレデリック・ストック、タデウス・リッチ博士、サミュエル・L・レイシャス、ギルバード・R・コームズであった[162]。

また、メンゲルベルクは1939年4月にオランダのヒルヴェルスムの放送局スタジオで、バルトークの『ヴァイオリン協奏曲第2番』を初演した[163][164]。ヴァイオリン独奏は本曲の依頼者でもあるセーケイ・ゾルターン、オーケストラはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団であった[165][166]。なお、この時の演奏は録音・発売された[166]。

コダーイ・ゾルターン

[編集]1939年11月23日、メンゲルベルクはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮して、コダーイ・ゾルターンの『ハンガリー民謡「孔雀は飛んだ」による変奏曲』をアムステルダムで初演した[167][168]。なお、本作はアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団が創立50周年を記念して委嘱した作品である[169][170]。

ハンス・プフィッツナー

[編集]イーゴリ・ストラヴィンスキー

[編集]1925年2月5日および同年2月6日、イーゴリ・ストラヴィンスキーはピアニストとして、メンゲルベルクが指揮するニューヨーク・フィルハーモニックと共演し、自身のピアノ協奏曲のニューヨーク初演を行った[171]。ストラヴィンスキーは後日ニューヨーク・タイムズの記者に、メンゲルベルクとニューヨーク・フィルハーモニックのおかげで、自分の作品を最良の形で演奏できたと述べている[172]。

パウル・ヒンデミット

[編集]パウル・ヒンデミットは、フランクフルト歌劇場管弦楽団の第一ヴァイオリン奏者であった時に、メンゲルベルクの指揮のもとで演奏している[173]。

エドヴァルド・グリーグ

[編集]

1897年、アムステルダム滞在中であったエドヴァルド・グリーグは、メンゲルベルクとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団によるチャイコフスキーの交響曲第6番の演奏を聴いて感銘を受け、椅子の上に立ち上がって「皆さんはこの素晴らしいオーケストラとその常任指揮者を誇りに思うべきだ」と演説した[21][174][96]。

翌1898年、グリーグは両者をベルゲンの音楽祭に半ば独断で招待した[21][174]。グリーグはこのコンビに入れ込んでおり、コンサート後には博物館のレストランにオーケストラをはじめ、他に200人の客を招いてもてなした[175]。また、音楽祭が終わってオーケストラがベルゲンを去る際には、軍楽隊がオーケストラをエスコートしてメインストリートを行進し、およそ1万人の市民が見送ったという[175]。

グリーグは親しい知人への手紙で「音楽祭でのコンセルトヘボウは、いままでこれほどすばらしい演奏を聞いたことがない。ライプツィヒのゲヴァントハウス管弦楽団でさえこれを抜くことはできない。すべてが歓喜に満ちている」と書いている[175][176]。

フェリックス・ワインガルトナー

[編集]1911年、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮したフェリックス・ワインガルトナーは、このオーケストラの素晴らしさに感銘を受け、自身が作曲した作品を初演してほしいとメンゲルベルクに依頼した[177]。ワインガルトナーは、自身の『ルスティーゲ序曲』と『ヴァイオリン協奏曲』のどちらを指揮したいか尋ねたところ、メンゲルベルクは後者を選んだので、1912年11月2日、ハーグにて『ヴァイオリン協奏曲』が初演された[177]。なお、ヴァイオリン独奏は本曲を献呈されたフリッツ・クライスラーであった[177]。

モーリス・ラヴェル

[編集]1922年9月、モーリス・ラヴェルはアムステルダムで行われた現代フランス音楽祭に赴き、自身の『ラ・ヴァルス』『スペイン狂詩曲』『シェヘラザード』を指揮するメンゲルベルクのコンサートを鑑賞した[178][179]。コンサートは大成功だったと言われている[178]。

ジョージ・ガーシュウィン

[編集]ジョージ・ガーシュウィンのピアノ、ポール・ホワイトマンの指揮で1924年2月12日に行われた『ラプソディ・イン・ブルー』の初演のドレスリハーサルにメンゲルベルクは立ち会っている[180][181]。なお、客席には他にもイーゴリ・ストラヴィンスキー、セルゲイ・ラフマニノフ、ヤッシャ・ハイフェッツ、フリッツ・クライスラー、レオポルド・ストコフスキー、ウォルター・ダムロッシュらがいた[180]。ホワイトマンは初演に際し様々な人物を招待したが、特にクラシック音楽の関係者に重きを置いていたとされる[182][183]。

なお、メンゲルベルクはティン・パン・アレーやハリウッドの音楽には否定的であったが、『ラプソディ・イン・ブルー』に関しては興味を抱いていた[181]。

ナディア・ブーランジェ

[編集]メンゲルベルクはピアニストのラウール・プーニョと親しく、マント近郊の小村ガルジャンヴィルにあったプーニョの別荘を訪れていた[184][185]。なお、ナディア・ブーランジェの別荘もその近くにあり、ブーランジェも交えてパーティを開催したりした[185]。

スクリャービン

[編集]スクリャービンは、メンゲルベルクによる自作の演奏を高く評価していた[186]。

チャールズ・ヴィリアーズ・スタンフォード

[編集]メンゲルベルクは、1903年にチャールズ・ヴィリアーズ・スタンフォードの『ラプソディ第2番』を、1914年に『ラプソディ第4番』を初演している[187]。

オランダの作曲家たち

[編集]アルフォンス・ディーペンブロック

[編集]1900年、メンゲルベルクはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮して、アルフォンス・ディーペンブロックの "Hymnen an die Nacht" を初演した[188]。これによりディーペンブロックは有名になり、のちにオランダを代表する作曲家とみなされるようになった[188]。

なお、ディーペンブロックは1920年、メンゲルベルクに対し「『オランダの音楽』と呼べるものはいまだ存在しないし、『オランダの演奏』と呼べるものも存在しない。我々の音楽はみな、ドイツやイタリアやフランスから輸入されたものだ」という手紙を送っている[189]。

ウィレム・ペイペル

[編集]1918年、メンゲルベルクはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮してウィレム・ペイペルの『交響曲第1番』を初演した[190]。これによりペイペルは国際的な名声を得たが、のちの1922年に作曲された、大編成の『交響曲第2番』をメンゲルベルクは理解できなかったため、両者は決裂した[190]。

マタイス・フェルミューレン

[編集]オランダの作曲家マタイス・フェルミューレンは、メンゲルベルクのことを指揮者としては評価していたが、選曲がドイツものに偏りすぎているという苦言を呈した[191]。なお、メンゲルベルクはフェルミューレンの曲を取り上げようとはしなかった[191]。

ヘンク・バーディングス

[編集]1935年、メンゲルベルクはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮して、オランダの作曲家ヘンク・バーディングスの『交響曲第3番』の初演を行った[192]。メンゲルベルクは他にも、バーディングスの『ヴァイオリン協奏曲第2番』などを指揮している[192]。

コルネリス・ドッパー

[編集]1906年、メンゲルベルクはコルネリス・ドッパーの『レンブラント協奏曲』を指揮した[193]。その後1908年に、メンゲルベルクのすすめによりドッパーはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の第2指揮者となった[193]。また、メンゲルベルクは、1920年にドッパーが作曲した『シャコンナ・ゴティカ』を気に入り、世界中で指揮した[193][67]。なお、リッカルド・シャイーはメンゲルベルクが使用したこの曲のスコアを見た際、書き込みが多くて読めなかったと述べている[194]。

ベルナルト・ワーヘナール

[編集]1928年、メンゲルベルクはニューヨーク・フィルハーモニックを指揮してベルナルト・ワーヘナールの『交響曲第1番』を初演した[195]。

マリウス・モニキンダム

[編集]1931年、マリウス・モニキンダムは、"Arbeid"をメンゲルベルクに献呈した[196]。

その他の同時代の作曲家

[編集]他にも、クット・アッテルベリの交響曲第6番[197][198]や、ヘラルト・フォン・ブリュッケン=フォックの交響曲[199]、ヴィシュキ・ヤーノシュの『エニグマ』[200]、アレクサンデル・タンスマンの作品などを指揮した[201]。

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団との関係

[編集]着任後の急成長

[編集]1888年に結成されたアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団では、初代常任指揮者としてウィレム・ケスが活躍していたが、1895年にグラズコーのスコッティッシュ管弦楽団の常任指揮者に招かれ退任することになった[202][70]。同年10月24日に開かれたケスのお別れコンサートでは、ケスの指揮のもと、メンゲルベルクがピアニストとしてフランツ・リストのピアノ協奏曲第1番を演奏した[70]。

ケスの退任後1895年に、メンゲルベルクはアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団第2代常任指揮者となった[70]。常任指揮者としての初めてのコンサートのプログラムは、カール・マリア・フォン・ウェーバーの『祝典序曲』、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの『交響曲第5番 (ベートーヴェン)』、リヒャルト・ワーグナーの『ニュルンベルクのマイスタージンガー』より前奏曲、フェリックス・メンデルスゾーンの『夏の夜の夢』よりスケルツォ、エドヴァルド・グリーグの『二つの悲しい旋律』、エクトル・ベルリオーズの『ローマの謝肉祭』であった[203]。

メンゲルベルクはオーケストラを短期間で鍛え上げ、世界の5大オーケストラのひとつと言われるまでにした[204]。両者の演奏は「指揮者と楽団とが完全に一体となった演奏」とまで評された[205]。メンゲルベルクの人気は高く、アムステルダムでメンゲルベルクの演奏会がある時は、他の演奏会に客が入らないとまで言われた[206][44]。そのおかげで、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団は財政的に自立できるようになった[12]。

また、メンゲルベルクはオーケストラ団員の配置の仕方にも手を加えており、レオポルド・ストコフスキーが提唱しフィラデルフィア管弦楽団で実践した、指揮者から見て左側に第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンを配置し、右手側にヴィオラとチェロを配置する方式をアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団に導入した[207][208]。なお、他にもセルゲイ・クーセヴィツキーがボストン交響楽団に、トーマス・ビーチャムがロンドン・フィルハーモニー管弦楽団にこの配置を取り入れている[207][208]。メンゲルベルクはビーチャムと並び、この配置をいち早くヨーロッパのオーケストラに導入した1人であった[208]

メンゲルベルク時代にアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団に登場した指揮者

[編集]1925年から1934年まではピエール・モントゥー、1934年から1940年まではブルーノ・ワルターが共同で常任指揮者を務めた[204]。モントゥーに対してはレパートリーの口出し等もせず、友好的な関係を築いたとされる[209]。また、モントゥーもメンゲルベルクのことを「素晴らしい同僚」と呼び、10年間の間に一度もトラブルはなかったと述べている[209]。他にもヤン・クーツィールが第2指揮者として活躍した[210]。

また、メンゲルベルクは作曲家たちをオーケストラの指揮者として招いた[211]。メンゲルベルクの招きでアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮した作曲家としては、グスタフ・マーラー、リヒャルト・シュトラウス、エドヴァルド・グリーグ、マックス・フォン・シリングス、ガブリエル・ピエルネ、ヨハン・ワーヘナール、フェルッチョ・ブゾーニ、アンリ・マルトー、アルフォンス・ディーペンブロック、アルフレッド・ブリュノー、ゲオルク・シューマン、ハンス・プフィッツナー、ジャン・ルイ・ニコデ、ジョージ・ヘンシェル、ジョルジェ・エネスク、アルフレード・カゼッラ、ユリウス・レントゲン、コルネリス・ドッパー、フランソワ・ラッセ、ベルナルト・ズヴェールス、ヤン・ファン・ヒルセ、ギュスターヴ・ブレットらがいる[211][212]。

特徴的なコンサート

[編集]年に数回、子ども向けのコンサートを開催していた[213]。

関係者の証言

[編集]アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団のメンバーは、メンゲルベルクとの活動を誇りに思っていた[214][215]。同団でヴァイオリン奏者を務めたピーツ・ランバーツは、以下のように語っている[214][215]。

メンゲルベルクが指揮台に立っていた1944年まで、私達のオーケストラはフルトヴェングラー率いるベルリン・フィルと拮抗する演奏をしていました。楽団員皆、そのことに大きな誇りと自信を持っていたはずです。オランダは小さな国だけど、大国に負けない文化を持っている。それが私達の自己認識でした。美術館に行けばレンブラント、フェルメール、ヴァン・ゴッホなど第一級の名画を、彼等の生きていた時代の象徴としてわれわれは目の前にすることができる。それと同じように、アムステルダムの音楽堂に行ってメンゲルベルクの指揮するコンセルトヘボー管弦楽団の演奏に触れるとき、私の親達はかくも素晴らしい音楽を奏でるオーケストラを持てる国、かくも素晴らしい音楽を聴くことのできるこの街を誇りに思い、その幸せを心の奥深くで噛みしめたものでした。私達のオーケストラは、長い間、この国の文化をになってきたのです。

また、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団で常任指揮者を務めたオイゲン・ヨッフムは、ヘルマン・クレバースにコンサートマスターへの就任を依頼する際、以下のように語った[216][217][218]。

君が生まれ育ったオランダには、かつて世界に誇る文化の花が咲き誇りました。例えばレンブラント、フェルメール、フランツ・ハルスーー国立美術館に収められている絵画の巨匠たちの作品群です。近代ではあのヴィンセント・ヴァン・ゴッホ。オランダ人、オランダという国の歴史が、彼等の作品の中に芸術にまで昇華されて刻み込まれている。

では今、この国には何があるか。世界に対して発信できる文化として、われわれは何を持っているか。

残念ながら絵画も、文学も、昔日の輝きを失っているとしか言えない。あるのは音楽、うちのオーケストラだけです。アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団というオーケストラ、この楽団以外にオランダという国は、世界に向かって自らの文化を発信する手段を持っていない。レンブラントもゴッホも過去の遺産です。誇るべき遺産ではあるけれど、未来に向かって開かれている文化ではないのです。

私達のオーケストラはアムステルダムの市民によって創設され、ウィレム・メンゲルベルクが50年という歳月をかけて育て上げ、磨き上げたオランダ国民が世界に誇ることのできる文化財ですが、決して骨董品ではない。生きて、現在活動している文化財なのです。オランダ国民にはこのオーケストラがいま持っている演奏の質と名声を保持し、次の世代、いや永遠に伝えていく義務があると私は思う。質をより高めることはあっても、それをいささかでも損なうことは許されない。アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の死は、いまやオランダという国の文化の死を意味すると言っても過言ではないでしょう

現ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団のライブラリーにはメンゲルベルクのスコアが所蔵されており、マーラーがメンゲルベルクに語った言葉などが書き付けられている[219]。

ニューヨーク・フィルハーモニックとの関係

[編集]

1901年に着任した理事長アンドリュー・カーネギーの舵取りが難航し、カーネギー自ら招聘した指揮者ワルター・ダムロッシュも1903年に在任わずか1年で辞任するなどの苦境に見舞われたニューヨーク・フィルハーモニックは、フェリックス・ワインガルトナー、ワシリー・サフォノフ、リヒャルト・シュトラウス、そしてメンゲルベルクなどの一流指揮者を客演指揮者として招き、シーズンを乗り切っていた[220][221]。その後、サフォノフ、グスタフ・マーラー、ジョーゼフ・ストランスキーなどが音楽監督を務めた[220]。

ニューヨークのシンフォニー交響楽団をメンゲルベルクが指揮[222][223]。

エドガー・ヴァレーズが設立したナショナル交響楽団(旧ニュー・シンフォニー・オーケストラ)とニューヨーク・フィルハーモニックが1921年に統合すると、1922年にメンゲルベルクが常任指揮者として着任し、1930年まで務めた[224][220][225]。なお、1923年から1925年にかけてはヴァン・ホーグストラーテン、1925年から1927年にかけてはヴィルヘルム・フルトヴェングラー、1927年から1930年にかけてはアルトゥーロ・トスカニーニが、メンゲルベルクとともに共同常任指揮者を務めた[224][226]。また、メンゲルベルク在任中にはいくつかのオーケストラとの統合が行われており、1928年には、レオポルド・ダムロッシュが設立し、ニューヨーク・フィルハーモニックのライバルと目されたニューヨーク交響楽協会との統合がおこなわれている[227][228][229]。なお、この際に名称を「ニューヨーク・フィルハーモニック・シンフォニー協会 (The Philharmonic Symphony Society of New York Inc.) 」に改めている[227][228][229]。

メンゲルベルクは、細かく厳しい練習やリハーサルの追加などを通して、ニューヨーク・フィルハーモニックを「よく磨きのかかった規律正しい、鋭敏な、何でもこなせるオーケストラ」に仕立て上げたと評された[230][72]。団員たちはメンゲルベルクの長い演説に閉口しつつも、演奏水準が高まったことに誇りを感じていた[147]。また、メンゲルベルクの楽屋や車にファンが押し掛けるなど、絶大な人気を誇った[231]。

しかし、同団理事長のチャールズ・マッケイは、メンゲルベルクのことを音楽家としては評価しつつも、客の興味を惹き続けられるような個性はないと判断していた[24][230]。また、巡業や運営管理にメンゲルベルクが興味を示さなかったこともあり、マッケイはメンゲルベルクが長期的に首席指揮者であり続けるのは好ましくないと結論づけた[230]。

なお、メンゲルベルクはトスカニーニについて否定的な意見を述べたため、それを耳にした本人の圧力でニューヨーク・フィルハーモニックの地位を追われたとも言われている[232]。

メンゲルベルクの指揮で演奏した音楽家

[編集]オーケストラ団員

[編集]アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団ヴァイオリン奏者パウル・ファン・ケンペン[233]、オスカー・バック[234]

ソリスト

[編集]ピアニストのクラウディオ・アラウ[235]、ワンダ・ランドフスカ[76]、マイラ・ヘス[236]、ヘンリエッテ・ボスマンス[237]、マルセル・メイエ[238]、イグナーツ・フリードマン[239]、、ヴァイオリニストのフリッツ・クライスラー[177]、イゾルデ・メンゲス[240]、チェリストのガスパール・カサド[241]、歌手のヨー・フィンセント[242]、マーガレット・マツナウアー[243]らが、メンゲルベルクの指揮で演奏している。

また、ピアニストのアンダ・ゲーザは、1942年にメンゲルベルクの指揮のもとブラームスのピアノ協奏曲第2番を演奏してデビューを飾った[244][245]。他にも、ヴァイオリニストのヨハンナ・マルツィがメンゲルベルクの指揮により、1942年ブダペスト・フィルハーモニー管弦楽団にデビューしている[246]。

なお、メンゲルベルクは協奏曲においてソリストに解釈の余地を与えない指揮者であると言われており、この点でハンス・クナッパーツブッシュと対照的だとする意見もある[247]。また、後世の指揮者ヴァレリー・ゲルギエフやヤープ・ヴァン・ズヴェーデンは、この点でメンゲルベルクと似たタイプの指揮者であるとも言われている[247]。

作曲活動

[編集]メンゲルベルクは幼少期より作曲をしており、作品が実際にオランダで演奏されることもあったが[248]、指揮に集中するために後年はほとんど行わなくなった[21]。メンゲルベルクが作曲した曲としては以下のものがある[249]。

- ミサ曲 - 混声合唱と独唱者とオーケストラのための作品[249]。

- レンブラント協奏曲 - 1906年のレンブラント生誕300周年を記念した作品[249]。

- 前奏曲 - オランダ国家を主題とした、オーケストラのための作品[249]。

- 歌曲数曲[249]。

親戚

[編集]おいの一人ルドルフ・メンゲルベルクは音楽学者で『マーラー』などの著書がある[10]。また、別のおいであるカレル・メンゲルベルクは、指揮者、作曲家、批評家として1938年以降のアムステルダムで活躍した[10]。さらに、カレルの子どもであるミシャ・メンゲルベルクは、作曲家、ジャズピアニストとなった[10][250]。なお、ウィレム・メンゲルベルクは、自身の家系にはリンツ出身の血統が流れており、実際に書類で示すこともできると語っていた[55]。

顕彰歴

[編集]1928年には、コロンビア大学から名誉哲学博士号を授与された[69]。

後世への影響

[編集]

教育活動

[編集]1933年からは、ユトレヒト大学で教鞭をとった[10]。また、ジャック・シャイエ[251]、チェリストのモーリス・ジャンドロンは、メンゲルベルクに指揮を師事している[252][253]。他にも、フリッツ・ブルンがルツェルンでメンゲルベルクに師事している[254]。

メンゲルベルクから影響を受けた音楽家

[編集]指揮者のエーリヒ・クライバーは、メンゲルベルクが1920年に行ったマーラー・フェスティバルに足を運び、影響を受けた[109]。また、カール・シューリヒトもアムステルダムでメンゲルベルクのコンサートに接した[255][256]。他にも、指揮者のベルナルト・ハイティンクや歌手のディートリヒ・フィッシャー=ディースカウが、幼少期にメンゲルベルクの演奏会に足を運んでいる[257][258][259]。特にハイティンクは、メンゲルベルクが指揮するチャイコフスキーの『悲愴』を聴いて深い感銘を受けたほか[257]、『マタイ受難曲』のコンサートで観客が泣いていた姿を見て、音楽は人々の心を動かせるのだと感じたという[260]。

1939年、指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンは、自身が音楽監督を務めていたアーヘンのオーケストラにメンゲルベルクを招いた[261][67]。この時カラヤンは、「本番で活気が満ちた演奏が行えるよう、リハーサルでは少し速めのテンポをとる」というメンゲルベルクのリハーサル方法を学んだとされる[67]。また、指揮者のクラウディオ・アバドは、メンゲルベルクが使用したマーラー『交響曲第5番』のスコアのコピーを所持しており、メンゲルベルクのアプローチを研究していた[59]。他にも、ケネス・スローヴィクは、メンゲルベルクのメモなどを参考にして、スローヴィクが言うところの「第一次世界大戦と第二次世界大戦を通して失われてしまった19世紀の演奏様式」に基づいてマーラーの交響曲第5番を指揮・録音した[262]。

また、イーゴリ・マルケヴィチはベートーヴェンの交響曲の校訂を行う際、アルトゥール・ニキシュやメンゲルベルクの演奏を参考にしたと述べている[263]。また、作曲家のルイジ・ノーノは、12歳ごろにメンゲルベルクが指揮するマーラー『交響曲第5番』のアダージェットを聴いて、形容し難い未知の感覚に襲われたと述べている[264]。

メンゲルベルクが認めた音楽家

[編集]メンゲルベルクは、ピアニストのアンダ・ゲーザ[265]、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターのヴォルフガング・シュナイダーハン[42]、ニューヨーク・フィルハーモニックのティンパニ奏者ソウル・グッドマンらの才能を認めていた[266][267][268]。また、ピアニストのミーシャ・ヒレスムの才能も買っており、ヒレスムが収容所送りにならないよう手紙を出したりしていたが、その努力は実らなかった[6][269][270][271]。

メンゲルベルクと比較された音楽家

[編集]ベイヌムはうまくメンゲルベルクを引き継いだ、正反対のスタイルなのがよかった[272]。

メンゲルベルクが登場する作品

[編集]画家のヤン・スリューテルは、1938年にメンゲルベルクの肖像画を描いた[273]。また、1995年にオランダの公共放送AVROは、メンゲルベルクのドキュメンタリーを製作した[274]。

また、女性指揮者のパイオニアであるアントニア・ブリコを描いた、マリア・ペーテルス監督の映画『レディ・マエストロ』では、ハイス・ショールテン・バン・アシャットがウィレム・メンゲルベルク役を務めた[275][276][277]。

ウィレム・メンゲルベルク協会

[編集]アムステルダムにウィレム・メンゲルベルク協会が設立され、マーラーの『交響曲第2番』の手稿を保管していた[278]。

評価

[編集]

作曲家たちからの評価

[編集]グスタフ・マーラーは、メンゲルベルクを「私の意図と寸分もたがわぬ解釈をし、私の作品に対する鋭い理解力」を持った人物と評価した[93]。

楽器奏者からの評価

[編集]オーケストラ団員からの評価

[編集]ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で第2ヴァイオリン首席奏者を務めたオットー・シュトラッサーは「彼が音楽上の見地から述べようとしていることは全くもって正当であり、いかに彼が経験のあるオーケストラの教育者であり、指揮者としての職務に熟練しているかを示していた」と述べている[46][55]。また、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した『英雄の生涯』については、空前絶後の演奏であり、作曲家自身が指揮した演奏すら凌駕したと述べている[42]。なお、メンゲルベルク自身もこの演奏については感銘を受けており、コンサートマスターを務めたヴォルフガング・シュナイダーハンを激賞して、オーケストラの団員たちに「あなた方はこの人を留めておかなくてはならない」と述べた[42]。

同じくウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ヴァイオリン奏者のクレメンス・ヘルスベルクは、メンゲルベルクは素晴らしいオーケストラトレーナーであり、クナッパーツブッシュなど、当時ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団に客演していた指揮者が訓練にあまり関心がないぶん、メンゲルベルクが同団の教育係のような立場となったと記している[279]。また、当時ナチスはリュリ、クープラン、ラモーなどの古い時代のフランス音楽を禁止していたが、メンゲルベルクはフルトヴェングラー、クナッパーツブッシュらと同様この規則を無視していた[280]。

また、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席チェロ奏者を務めたジェラール・エッキングはメンゲルベルクのことを尊敬しており、その話を聞いた弟子のポール・トルトゥリエも同じくメンゲルベルクを尊敬するようになった[281][282]。同じくベルナルト・ハイティンクの師は、メンゲルベルクを尊敬するアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の第2ヴァイオリン奏者であった[45]。エド・デ・ワールトの木管アンサンブルの師やオーボエの師も、メンゲルベルクのもとで演奏した奏者[283]。メンゲルベルクのやり方を伝授した[283]。

ニューヨーク・フィルハーモニックでメンゲルベルクのもと演奏していたウィンスロップ・サージェントは「メンゲルベルクはインスピレーションとか個人的なフィーリングといった、わけのわからないものに頼る必要がなかった。彼が実践前の大演習をくまなくやりおおせるころには、ニューヨーク・フィルハーモニックの楽員はもう自動的に彼の棒に乗っていた」と述べている[147]。

その他の楽器奏者からの評価

[編集]ピアニストのクラウディオ・アラウはメンゲルベルクを高く評価しており、ショパンのピアノ協奏曲第1番で共演した際、ルバートも含めて見事についてきてくれたと語っている[284]。

また、グレン・グールドはメンゲルベルクについて「史上最も素晴らしい指揮者の1人でしたし、同時に最もいらだたせる指揮者のひとりでもありました」と語っており、「かなりの部分で腹立たしいほど先が読めてしまう」と述べつつも「メンゲルベルクの振った『英雄の生涯』を少なくとも2日に1回は聴かずにいられない、そうでないと死んでしまう、という時期が少なくとも6ヶ月ありました」とも述べている[285][286]。また、アルトゥーロ・トスカニーニについて語る際もグールドはメンゲルベルクを引き合いに出しており、「私がフルトヴェングラーやメンゲルベルクやストコフスキーのうちに見出す超越的要素を、彼のうちにただの一度も見出したことがないんです」と述べている[287]。

指揮者からの評価

[編集]同時代の指揮者からの評価

[編集]ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で首席指揮者を務め、定期コンサートシリーズに呼ぶ指揮者を決定する権限を持っていたヴィルヘルム・フルトヴェングラーは、一流の指揮者を招く必要があるという信念のもとメンゲルベルクを招聘した[288]。また、ヘルベルト・フォン・カラヤンはメンゲルベルクを尊敬しており、アーヘンからアムステルダムまで車を運転してメンゲルベルクのコンサートを聴きに行くほどであった[289]。また、カラヤンはメンゲルベルクのリハーサルまでも見学した[289]。

メンゲルベルクと同じく、グスタフ・マーラーと交流のあった指揮者オットー・クレンペラーは、メンゲルベルクがマーラーの交響曲を何度も取り上げたことを「比類ない勇気」と述べ賞賛している[290][291]。クレンペラーは加えて、「彼は実に立派なトレーナーで見事でした」とも述べているが、一方で「チャイコフスキーの交響曲第5番のようなものでは、第一流の指揮者だったと思います」とも述べている[292]一方で、ブルーノ・ワルターはメンゲルベルクについて以下のように批判している[293]。

ウィレム・メンゲルベルクはグスタフ・マーラーの作品をとても賛美していました。しかし、彼の指揮者としての強力な才能は認めるとしても、彼が作曲家の意図を満足させようと努めたということはできません。私は覚えているのですが、アムステルダムでマーラーの交響曲第1番を指揮した時に見つけたのです。(略)それは印刷版のスコアで、メンゲルベルクの手になる赤い修正だらけでしたーーそのどれもが、誇張する方向に向かっていました[293]。

後世の指揮者からの評価

[編集]サカリ・オラモは、影響を受けた指揮者としてクラウス・テンシュテットとメンゲルベルクの名前をあげており、メンゲルベルクによるマーラーの録音について「全てが素晴らしい」と称賛している[294][295]。

1961年から1988年にかけてロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者を務めたベルナルト・ハイティンクは、メンゲルベルクによるマーラー『交響曲第4番』の録音について「注意を要しますーーかなり歪曲されているからです。いささか奔放で、自信過剰と言う人もいます。でも時代が違うのですから」と述べている[296][44]。同じく、1988年から2004年にかけてロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者を務めたリッカルド・シャイーは、メンゲルベルクの録音について「極端、でもなんと柔軟」と評している[297]。

出典

[編集]注釈

[編集]- ^ アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の指揮者に就任したのち、メンゲルベルクのもとには有名な歌劇場からオファーがあったが、コンサートオーケストラの指揮に集中するため断ったとされる[20][21]。

- ^ マーラー、ストラヴィンスキー、シェーンベルクなどの作曲家もトーンクンスト合唱団を指揮している[22]。なお、メンゲルベルクがトーンクンスト合唱団を指揮した録音としては、コンセルトヘボウ管弦楽団とのベートーヴェン『交響曲第9番』、ブラームス『ドイツ・レクイエム』がある[22]。

- ^ 1903年のロンドンデビューでメンゲルベルクは好評を博した。その後もロンドンから様々なオファーがあったが、報酬が低かったため9年間訪れることはなかった[12]。

- ^ アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団でリハーサルを行う際は、必ず弦楽器と管楽器で分けてリハーサルを行い、その後に全体での合奏を行った[60]。

- ^ ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でクラリネット奏者を務めたレオポルド・ウラッハは、楽器を吹かない時はクラリネットを膝に立てていたが、メンゲルベルクはそれを咎めた[61]。

- ^ なお、指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンはこの逸話を好んで口にした[67]。

脚注

[編集]- ^ 西洋人物レファレンス事典 Ⅲ 1984a, p. 1448.

- ^ 粟津、河野 2007, p. 125.

- ^ a b c d e f g 大木 1988, p. 134.

- ^ a b 田代 2009, p. 235.

- ^ a b c d 門馬 1993, p. 80.

- ^ a b c Oord 2018, p. 160.

- ^ a b c d フライターク 1998, p. 172.

- ^ a b フライターク 1998, p. 174.

- ^ a b c d e f g 広瀬 2010, p. 62.

- ^ a b c d e f g h i j k 藤田 1983, p. 2519.

- ^ Lipman 1992, p. 157.

- ^ a b c d e f g Kalisch 1912, p. 433.

- ^ 松本 1933, p. 44.

- ^ a b Zwart 2020, p. 11.

- ^ a b c d e f g 松本 1933, p. 45.

- ^ a b c d e f Zwart 2020, p. 19.

- ^ a b c d 松本 1933, p. 46.

- ^ 平林 2012, p. 98.

- ^ a b c d e f g 山崎 2020, p. 12.

- ^ a b 松本 1933, p. 47.

- ^ a b c d e 松本 1933, p. 48.

- ^ a b c 渡邊 1982, p. 34.

- ^ 白川 2004, p. 80.

- ^ a b 白川 2004, p. 123.

- ^ 松本 1933, p. 49.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 180.

- ^ ハフナー 2009, p. 138.

- ^ 戸羽 2008, p. 138.

- ^ 戸羽 2008, p. 139.

- ^ ギャラップ 1993, p. 146.

- ^ ギャラップ 1993, p. 202.

- ^ 白川 2004, p. 86.

- ^ a b ハフナー 2009, p. 144.

- ^ a b ハフナー 2009, p. 145.

- ^ 白川 2004, p. 404.

- ^ オズボーン 2001, p. 211.

- ^ a b 今谷、井上 2010, p. 421.

- ^ 田代 2009, p. 364.

- ^ 三浦 1987, p. 97.

- ^ The New York Times 1951, p. 21.

- ^ a b Lipman 1992, p. 158.

- ^ a b c d e f g h シュトラッサー 1977, p. 183.

- ^ a b c d e Kalisch 1912, p. 434.

- ^ a b c d ハイティンク 2016, p. 134.

- ^ a b ハイティンク 2016, p. 135.

- ^ a b c d e f シュトラッサー 1977, p. 181.

- ^ ライディング、ペチェフスキー 2015, p. 328.

- ^ a b 宇野 2002, p. 206.

- ^ a b 玉木、平林 2007, p. 88.

- ^ Radcliffe 2006, p. 240.

- ^ a b Wennekes 2021, p. 22.

- ^ a b Philip 1992, p. 197.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 78.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 79.

- ^ a b c d e f g シュトラッサー 1977, p. 182.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 280.

- ^ 新訂 標準音楽辞典 2008, p. 1940.

- ^ Rosen and Temerson 2020, p. 103.

- ^ a b c ドゥダメル 2016, p. 78.

- ^ 平林 2012, p. 103.

- ^ a b 野村 2002, p. 280.

- ^ マテオプーロス 2007, p. 69.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 282.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 53.

- ^ マテオプーロス 2007, p. 118.

- ^ マテオプーロス 2006, p. 75.

- ^ a b c d オズボーン 2001, p. 153.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 207.

- ^ a b 松本 1933, p. 51.

- ^ a b c d 藤田 1999b, p. 87.

- ^ a b 藤田 1999b, p. 88.

- ^ a b c d 三浦 1987, p. 94.

- ^ a b 藤田 1999b, p. 90.

- ^ 磯山 2019, p. 465.

- ^ Vree 2018, p. 66.

- ^ a b レストウ 1981, p. 382.

- ^ a b c 藤田 1999b, p. 89.

- ^ ショーンバーグ 1980, p. 170.

- ^ ブラウン 1997, p. 216.

- ^ アウアー 2018, p. 56.

- ^ 野村 1941.

- ^ 平林 2012, p. 105.

- ^ a b Zwart 2020, p. 243.

- ^ a b 長木 2015, p. 346.

- ^ 長木 2015, p. 347.

- ^ エッゲブレヒト 2004, p. 95.

- ^ Slonimsky 2013, p. 67.

- ^ 歌崎 1998, p. 66.

- ^ 歌崎 1998, p. 77.

- ^ Gronow 2001.

- ^ Weber 2013.

- ^ リーヴィー 2000, p. 165.

- ^ a b c シュライバー 1993, p. 141.

- ^ 村井 2004, p. 132.

- ^ 村井 2004, p. 133.

- ^ a b 三浦 1987, p. 93.

- ^ 田代 2009, p. 245.

- ^ 田代 2009, p. 313.

- ^ a b ブラウコプフ 1998, p. 393.

- ^ ブラウコプフ 1998, p. 394.

- ^ Cressman 2016, p. 139.

- ^ ブラウコプフ 1998, p. 306.

- ^ Painter 2020, p. 358.

- ^ Philip 2004, p. 159.

- ^ シュライバー 1993, p. 12.

- ^ 田代 2009, p. 360.

- ^ a b 田代 2009, p. 361.

- ^ 村井 2004, p. 292.

- ^ a b ラッセル 2013, p. 71.

- ^ Botstein 2020, p. 322.

- ^ Tesler-Mabé 2020, p. 21.

- ^ Tesler-Mabé 2020, p. 22.

- ^ Painter 2020, p. 366.

- ^ Painter 2020, p. 368.

- ^ 田代 2009, p. 339.

- ^ 田代 2009, p. 340.

- ^ 青澤 2004, p. 230.

- ^ 青澤 2004, p. 231.

- ^ 中野 2011, p. 212.

- ^ Philip 2004, p. 158.

- ^ 村井 2004, p. 225.

- ^ Tesler-Mabé 2020, p. 200.

- ^ 田代 2009, p. 238.

- ^ 田代 2009, p. 239.

- ^ フローロス 2005, p. 194.

- ^ a b フローロス 2005, p. 195.

- ^ 村井 2004, p. 226.

- ^ Fischer 2011, p. 390.

- ^ ヴェスリング 1989, p. 240.

- ^ ヴェスリング 1989, p. 241.

- ^ a b Philip 2018, p. 425.

- ^ シュライバー 1993, p. 231.

- ^ 田代 2009, p. 274.

- ^ ブラウコプフ 1998, p. 336.

- ^ Johnson 2020, p. 185.

- ^ ブラウコプフ 1998, p. 371.

- ^ ブラウコプフ 1998, p. 372.

- ^ 早崎, 1998 & 40.

- ^ フローロス 2005, p. 356.

- ^ フローロス 2005, p. 357.

- ^ a b c 田代 2009, p. 33.

- ^ 田代 2009, p. 316.

- ^ 田代 2009, p. 296.

- ^ シュー 2000, p. 445.

- ^ シュー 2000, p. 446.

- ^ デピッシュ 1994, p. 118.

- ^ a b c 三浦 1987, p. 95.

- ^ 石田 2012, p. 206.

- ^ a b 石田 2012, p. 264.

- ^ ライヒ 1974, p. 215.

- ^ ライヒ 1974, p. 216.

- ^ フライターク 1998, p. 173.

- ^ ライヒ 1974, p. 319.

- ^ ライヒ 1974, p. 320.

- ^ ハリソン 2016, p. 181.

- ^ 藤野 1996, p. 205.

- ^ ハリソン 2016, p. 311.

- ^ ソコロワ 1997, p. 163.

- ^ ソコロワ 1997, p. 165.

- ^ a b スティーヴンス 1961, p. 81.

- ^ a b Cooper 2015, p. 225.

- ^ a b スティーヴンス 1961, p. 84.

- ^ Ronald Kinloch Anderson 2001.

- ^ Francis 2020, p. 283.

- ^ スティーヴンス 1961, p. 288.

- ^ a b 柴田 1980, p. 81.

- ^ 北沢 1980, p. 362.

- ^ Dalos 2020, p. 199.

- ^ 北沢 1980, p. 360.

- ^ Dalos 2020, p. 116.

- ^ Slim 2019, p. 25.

- ^ Slim 2019, p. 26.

- ^ Schubert 2001.

- ^ a b 菅野 1984, p. 173.

- ^ a b c 菅野 1984, p. 176.

- ^ 菅野 1984, p. 177.

- ^ a b c d Zwart 2020, p. 299.

- ^ a b 井上 2019, p. 144.

- ^ オレンシュタイン 2006, p. 113.

- ^ a b Philip 2018, p. 283.

- ^ a b Zwart 2020, p. 582.

- ^ クレルマン 1993, p. 59.

- ^ クレルマン 1993, p. 60.

- ^ スピケ 2015, p. 30.

- ^ a b スピケ 2015, p. 32.

- ^ サバネーエフ 2014, p. 154.

- ^ Dibble 2001.

- ^ a b Braas 2001a.

- ^ Cressman 2016, p. 112.

- ^ a b Ryker 2001.

- ^ a b Braas 2001b.

- ^ a b Wouters and Samama 2001.

- ^ a b c Muller 2001.

- ^ オズボーン 2001, p. 607.

- ^ Antcliffe and Renton 2001.

- ^ Starreveld and Brooijmans 2001.

- ^ 戸羽 2008, p. 62.

- ^ 戸羽 2008, p. 63.

- ^ Clement 2001.

- ^ Berlász 2001.

- ^ Rae 2001.

- ^ 藤田 1999b, p. 86.

- ^ Zwart 2020, p. 69.

- ^ a b 出谷 1982, p. 31.

- ^ 渡辺 1989, p. 68.

- ^ ハフナー 2009, p. 111.

- ^ a b メルラン 2020, p. 422.

- ^ a b c メルラン 2020, p. 423.

- ^ a b 三浦 1987, p. 96.

- ^ Wennekes 2001.

- ^ a b Zwart 2020, p. 190.

- ^ Zwart 2020, p. 191.

- ^ Pais 2014, p. 13.

- ^ a b 中野 2011, p. 206.

- ^ a b 中野 2011, p. 207.

- ^ 中野 2011, p. 225.

- ^ 中野 2011, p. 231.

- ^ 中野 2011, p. 232.

- ^ ジンマン 2016, p. 296.

- ^ a b c 上地 2015, p. 29.

- ^ 上地 2015, p. 31.

- ^ 沼野 2019, p. 110.

- ^ 沼野 2019, p. 111.

- ^ a b 藁科 1982b, p. 667.

- ^ ショーンバーグ 1984, p. 293.

- ^ リース 1977, p. 40.

- ^ a b 上地 2015, p. 33.

- ^ a b 藤田 1999a, p. 229.

- ^ a b 藤田 1999a, p. 230.

- ^ a b c 白川 2004, p. 124.

- ^ 宇野 1967, p. 302.

- ^ シェトレ 2003, p. 128.

- ^ Barber 2001.

- ^ Leur 2001.

- ^ Philip 2001.

- ^ Morrison 2001b.

- ^ Metzelaar 2001.

- ^ Timbrell 2001.

- ^ Evans 2001.

- ^ Robert Anderson 2001b.

- ^ Robert Anderson 2001a.

- ^ Riemens 2001.

- ^ Miller 2001.

- ^ バッハマン 1980, p. 59.

- ^ Morrison 2001a.

- ^ Potter 2001.

- ^ a b Zwart 2020, p. 898.

- ^ Kalisch 1912, p. 435.

- ^ a b c d e 松本 1933, p. 53.

- ^ 西洋人物レファレンス事典 Ⅲ 1984b, p. 1448.

- ^ Spieth-Weissenbacher and Gribenski 2001.

- ^ ベッキ 1982, p. 241.

- ^ 藁科 1982a, p. 435.

- ^ Palmer 2001.

- ^ シェヴィ 2009, p. 46.

- ^ シェヴィ 2009, p. 47.

- ^ a b マテオプーロス 2007, p. 116.

- ^ フィッシャー=ディースカウ 1998, p. 52.

- ^ ノインツィヒ 1997, p. 398.

- ^ Patner 2019, p. 105.

- ^ オズボーン 2001, p. 152.

- ^ Taruskin 2008, p. 95.

- ^ 青澤 2004, p. 193.

- ^ Nono 2018, p. 31.

- ^ 吉澤 2006, p. 340.

- ^ メルラン 2020, p. 384.

- ^ メルラン 2020, p. 385.

- ^ メルラン 2020, p. 386.

- ^ Oord 2018, p. 165.

- ^ Smelik 2018, p. 28.

- ^ Smelik 2018, p. 29.

- ^ カルショー 2005, p. 147.

- ^ Trappeniers 2003.

- ^ Zwart 2020.

- ^ “2019年9月20日公開映画『レディ・マエストロ』|「女性は指揮者になれない」の常識を打ち破ったパイオニア、アントニア・ブリコの半生を描く映画『レディ・マエストロ』”. 音楽っていいなぁ、を毎日に。| Webマガジン「ONTOMO」. 2021年10月3日閲覧。

- ^ “マリア・ペーテルス/レディ・マエストロ ~アントニア・ブリコ~”. tower.jp. 2021年10月3日閲覧。

- ^ “レディ・マエストロ : 作品情報”. 映画.com. 2021年10月3日閲覧。

- ^ フローロス 2005, p. 62.

- ^ ヘルスベルク 1994, p. 423.

- ^ ヘルスベルク 1994, p. 424.

- ^ キャンベル 1994, p. 84.

- ^ トルトゥリエ、ブルーム 1994, p. 229.

- ^ a b ハート 1984, p. 284.

- ^ ホロヴィッツ 1986, p. 101.

- ^ ロバーツ 2017, p. 148.

- ^ ロバーツ 2017, p. 382.

- ^ モンサンジョン 2001, p. 163.

- ^ シュトラッサー 1977, p. 152.

- ^ a b Zwart 2020, p. 829.

- ^ シュトンポア 1998, p. 118.

- ^ シュトンポア 1998, p. 119.

- ^ チェスターマン 1981, p. 171.

- ^ a b ライディング、ペチェフスキー 2015, p. 568.

- ^ オラモ 2016, p. 228.

- ^ オラモ 2016, p. 229.

- ^ ハイティンク 2016, p. 133.

- ^ シャイー 2016, p. 56.

参考文献

[編集]英語文献

[編集]- Anderson, Robert (2001年). “Cassadó (Moreu), Gaspar”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.05099. 2021年10月17日閲覧。

- Anderson, Robert (2001年). “Menges, Isolde”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.18404. 2021年10月17日閲覧。

- Anderson, Ronald Kinloch (2001年). “Székely, Zoltán”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.27301. 2021年10月17日閲覧。

- Antcliffe, Herbert (2001年). “Wagenaar, Bernard”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.29763. 2021年10月18日閲覧。

- Barber, Charles (2001年). “Kempen, Paul van”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.14872. 2021年10月18日閲覧。

- Berlász, Melinda (2001年). “Viski, János”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.29513. 2021年10月18日閲覧。

- Botstein, Leon (2020). Jeanice Brooks. ed. “Why Music? Aesthetics, Religion, and the Ruptures of Modernity in the Life and Work of Nadia Boulanger”. Nadia Boulanger and Her World (Chicago: University of Chicago Press): 303-349. ISBN 9780226750682.

- Braas, Ton (2001年). “Diepenbrock, Alphons (Johannes Maria)”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.07755. 2021年10月18日閲覧。

- Braas, Ton (2001年). “Vermeulen, Matthijs [Van der Meulen, Mattheus Christianus Franciscus]”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.29218. 2021年10月18日閲覧。

- Clement, Albert (2001年). “Brucken Fock, Gerard(us Hubertus Galenus) von”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.04126. 2021年10月18日閲覧。

- Cooper, David (2015). Béla Bartók. New Haven: Yale University Press. ISBN 9780300234374

- Cressman, Darryl (2016). Building Musical Culture in Nineteenth-Century Amsterdam: The Concertgebouw. Amsterdam: Amsterdam University Press. ISBN 9789048528462

- Dalos, Anna (2020). Zoltan Kodaly's World of Music. Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520300040

- Dibble, Jeremy (2001年). “Stanford, Sir Charles Villiers”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.26549. 2021年10月20日閲覧。

- “DR. MENGELBERG, DUTCH CONDUCTOR; Leader of the Concertgebouw in Amsterdam Until 1945 Dies --Exiled for Aiding Nazis”. The New York Times: 21. (23 March 1951).

- Evans, Allan (2001年). “Friedman, Ignacy”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.10268. 2021年10月18日閲覧。

- Fischer, Jens Malte (2011). Gustav Mahler. New Haven: Yale University Press. doi:10.12987/9780300172195. OCLC 1200884277

- Francis, Kimberly (2020). Jeanice Brooks. ed. “Boulanger and Atonality: A Reconsideration”. Nadia Boulanger and Her World (Chicago: University of Chicago Press): 277-302. ISBN 9780226750682.

- Gronow, Pekka (2001年). “Odeon”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.49762. 2021年10月18日閲覧。

- Johnson, Stephen (2020). The Eighth: Mahler and the World in 1910. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 9780571367528

- Kalisch, Alfred (1 July 1912). “Willem Mengelberg”. The Musical Times (Record Guide Productions) 53 (833): 433–435. doi:10.2307/906886. JSTOR 906886.

- Leur, Truus de (2001年). “Back, Oskar”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.01716. 2021年10月18日閲覧。

- Lipman, Samuel (1992). Music and More Essays, 1975-1991. Northwestern University Press. ISBN 9780810110762

- Metzelaar, Helen (2001年). “Bosmans, Henriëtte”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.03662. 2021年10月18日閲覧。

- Miller, Philip L. (2001年). “Matzenauer, Margaret(e)”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.18115. 2021年10月18日閲覧。

- Morrison, Bryce (2001年). “Anda, Géza”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.00852. 2021年10月18日閲覧。

- Morrison, Bryce (2001年). “Hess, Dame Myra”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.12935. 2021年10月18日閲覧。

- Muller, Theo (2001年). “Dopper, Cornelis”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.08019. 2021年10月17日閲覧。

- Nono, Luigi (2018). Angela Ida De Benedictis; Veniero Rizzardi. eds. “Excursus I. An Autobiography of the Author Recounted by Enzo Restagno (1987)”. Nostalgia for the Future: Luigi Nono's Selected Writings and Interviews (Berkeley: University of California Press): 27-122. ISBN 9780520965027.

- Oord, Gerrit Van (2018). Klaas Smelik; Gerrit van Oord; Jurjen Wiersma. eds. “7. The Departure”. Reading Etty Hillesum in Context (Amsterdam: Amsterdam University Press): 157-180. ISBN 9789048533428.

- Painter, Karen, ed (2020). “The Mahler Amsterdam Festival, 1920”. Mahler and His World (Princeton: Princeton University Press): 357-380. ISBN 9780691092447.

- Pais, Abraham (2014). A Tale of Two Continents: A Physicist's Life in a Turbulent World. Princeton: Princeton University Press. doi:10.1515/9781400864492/html. ISBN 9780691630403

- Palmer, Peter (2001年). “Brun, Fritz”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.04158. 2021年10月18日閲覧。

- Patner, Andrew (2019). John R. Schmidt; Douglas W. Shadle. eds. “III Bernard Haitink (2006–2010)”. A Portrait in Four Movements: The Chicago Symphony under Barenboim, Boulez, Haitink, and Muti (Chicago: University of Chicago Press): 99-138. ISBN 9780226609911.

- Philip, Robert (1992). Early Recordings and Musical Style: Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900–1950. Cambridge University Press. pp. 197. ISBN 0-521-23528-6

- Philip, Robert (2001年). “Arrau, Claudio”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.01336. 2021年10月18日閲覧。

- Philip, Robert (2004). Performing Music in the Age of Recording. New Haven: Yale University Press. doi:10.12987/9780300161526/html. ISBN 9780300102468

- Philip, Robert (2018). The Classical Music Lover's Companion to Orchestral Music. New Haven: Yale University Press. ISBN 9780300254822

- Potter, Tully (2001年). “Martzy, Johanna”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.17953. 2021年10月18日閲覧。

- Radcliffe (2006). “Mengelberg”. American Record Guide. Sept-Oct, 2016 79 (5): 240. ISSN 0003-0716.

- Rae, Caroline (2001年). “Tansman, Alexandre [Aleksander]”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.27479. 2021年10月18日閲覧。

- Riemens, Leo (2001年). “Vincent [van Ijzer-Vincent, Jo(hanna Maria)]”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.29412. 2021年10月17日閲覧。

- Rockwell, John (6 Nov 1977). “Willem Mengelberg‐The Case For Interpretive License”. The New York Times: 17.

- Rosen, Charles; Temerson, Catherine (2020). “6 The Role of the Performer”. The Joy of Playing, the Joy of Thinking (Harvard University Press): 102-130. ISBN 9780674988460.

- Schubert, Giselher (2001年). “Hindemith, Paul”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.13053. 2021年10月20日閲覧。

- Slim, H. Colin (2019). Stravinsky in the Americas: Transatlantic Tours and Domestic Excursions from Wartime Los Angeles (1925-1945). Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520299924

- Slonimsky, Nicolas, ed (2013). “4 The Netherlands”. Music of the Western Nations (Harvard University Pres): 57-69. ISBN 9780674422490.

- Smelik, Klaas A.D. (2018). Klaas Smelik; Gerrit van Oord; Jurjen Wiersma. eds. “1. A Short Biography of Etty Hillesum (1914-1943)”. Reading Etty Hillesum in Context (Amsterdam: Amsterdam University Press): 23-30. ISBN 9789048533428.

- Spieth-Weissenbacher, Christiane (2001年). “Chailley, Jacques”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.05361. 2021年10月18日閲覧。

- Starreveld, Rogier (2001年). “Monnikendam, Marius”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.18972. 2021年10月18日閲覧。

- Taruskin, Richard (2008). The Danger of Music and Other Anti-Utopian Essays. Berkeley: University of California Press. doi:10.1525/9780520942790. ISBN 9780520268050

- Tesler-Mabé, Hernan (2020). Mahler's Forgotten Conductor: Heinz Unger and his Search for Jewish Meaning, 1895–1965. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 9781487505165

- Timbrell, Charles (2001年). “Meyer, Marcelle”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.41421. 2021年10月18日閲覧。

- Trappeniers, Maureen S. (2003年). “Sluijters, Jan”. Grove Art Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gao/9781884446054.article.t079248. 2021年10月12日閲覧。

- Vree, Frank van (2018). Frank van Vree; Hetty Berg. eds. “2. In And Around The Theatre: Jewish Life in Amsterdam in the Prewar Era”. Site of Deportation, Site of Memory: The Amsterdam Hollandsche Schouwburg and the Holocaust (Amsterdam: Amsterdam University Press): 35-70. ISBN 9789048536726.

- Weber, Jerome F. (2013年). “Brunswick”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.A2248514. 2021年10月18日閲覧。

- Wennekes, Emile (2001年). “Koetsier, Jan”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.15257. 2021年10月18日閲覧。

- Wennekes, Emile (2021). Matej Santi; Elias Berner. eds. ““Living in a Material World,” Contemplating the Immaterial One—Musings on What Sounds Can Actually Tell Us, or Not”. Music - Media - History: Re-Thinking Musicology in an Age of Digital Media (Bielefeld: transcript Verlag): 15-30. ISBN 9783837651454.

- Wouters, Jos (2001年). “Badings, Henk”. Grove Music Online. Oxford University Press. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.01746. 2021年10月18日閲覧。

- Zwart, Frits (2020). Conductor Willem Mengelberg Acclaimed and Accused. Amsterdam University Press. ISBN 9789462986060

日本語文献

[編集]ア行

[編集]- レオポルド・アウアー『レオポルド・アウアー自伝 サンクト・ペテルブルクの思い出』出版館ブック・クラブ、2018年。ISBN 978-4-915884-72-6。

- 青澤唯夫『名指揮者との対話』春秋社、2004年。ISBN 4-393-93480-6。

- 粟津則雄、河野保雄『河野保雄対談シリーズ 粟津保雄が語る20世紀の素敵な演奏家たち』芸術現代社、2007年。ISBN 978-4-87463-178-2。

- 石田一志『シェーンベルクの旅路』春秋社、2012年。ISBN 978-4-393-93566-8。

- 磯山雅『マタイ受難曲』ちくま学芸文庫、2019年。ISBN 978-4-480-09863-4。

- 井上さつき『作曲家 人と作品 ラヴェル』音楽之友社、2019年。ISBN 978-4-276-22197-0。

- 今谷和徳、井上さつき『フランス音楽史』春秋社、2010年。ISBN 978-4-393-93187-5。

- ベルント・W・ヴェスリング『マーラー 新しい時代の予言者』国際文化出版社、1989年。ISBN 4-87546-036-8。

- 上地隆裕『世界のオーケストラ(1)北米・中米・南米編』芸術現代社、2015年。ISBN 978-4-87463-203-1。

- 歌崎和彦『証言 日本洋楽レコード史』音楽之友社、1998年。ISBN 4-276-21253-7。

- 宇野功芳「メンゲルベルク、ウィレム Willem Mengelberg」『名曲レコード事典5 演奏家編 下』、音楽之友社、1967年、302-303頁。

- 宇野功芳『宇野功芳の白熱CD談義 ウィーン・フィルハーモニー』ブックマン社、2002年。ISBN 4-89308-514-X。

- ハラルド・エッゲブレヒト 著、シュヴァルツァー節子 訳『叢書 20世紀の芸術と文学 ヴァイオリンの巨匠たち』アルファベータ、2004年。ISBN 4-87198-462-1。

- 大木正興「メンゲルベルク」『世界大百科事典 28』、平凡社、1988年、134頁。

- リチャード・オズボーン『ヘルベルト・フォン・カラヤン 上』白水社、2001年。ISBN 4-560-03846-5。

- サカリ・オラモ(著)、ヴォルフガング・シャウフラー(編)「マーラーは混沌を支配する」『マーラーを語る 名指揮者29人へのインタビュー』、音楽之友社、2016年、225-234頁、ISBN 978-4-276-20136-1。

- アービー・オレンシュタイン『ラヴェル 生涯と作品』音楽之友社、2006年。ISBN 4-276-13155-3。

カ行

[編集]- 門馬直美「交響詩《英雄の生涯》op.40」『作曲家別名曲解説ライブラリー⑨ R.シュトラウス』、音楽之友社、1993年、80-87頁、ISBN 4-276-01049-7。

- ジョン・カルショー 著、山崎浩太郎 訳『レコードはまっすぐに あるプロデューサーの回想』学習研究社、2005年。ISBN 4-05-402276-6。

- 北沢方邦「ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲」『最新名曲解説全集 第6巻 管弦楽曲Ⅲ』、音楽之友社、1980年、360-363頁。

- スティーヴン・ギャラップ『音楽祭の社会史 ザルツブルク・フェスティヴァル』法政大学出版局、1993年。ISBN 4-588-02141-9。

- マーガレット・キャンベル 著、山田玲子 訳『名チェリストたち』東京創元社、1994年。ISBN 4-488-00224-2。

- ハンスペーター・クレルマン『大作曲家 ガーシュウィン』音楽之友社、1993年。ISBN 4-276-22154-4。

サ行

[編集]- レオニード・サバネーエフ 著、森松皓子 訳『スクリャービン 晩年に明かされた創作秘話』音楽之友社、2014年。ISBN 978-4-276-22650-0。

- ミシェル・シェヴィ『叢書 20世紀の芸術と文学 大指揮者カール・シューリヒト 生涯と芸術』アルファベータ、2009年。ISBN 978-4-87198-560-4。

- ルーペルト・シェトレ 著、喜多尾道冬 訳『指揮台の神々 世紀の大指揮者列伝』音楽之友社、2003年。ISBN 978-4-276-21784-3。

- 柴田南雄「ヴァイオリン協奏曲第2番」『最新 名曲解説全集10 協奏曲Ⅲ』、音楽之友社、1980年、80-85頁。

- リッカルド・シャイー(著)、ヴォルフガング・シャウフラー(編)「マーラーの一番は、我が青春の感動です」『マーラーを語る 名指揮者29人へのインタビュー』、音楽之友社、2016年、54-64頁、ISBN 978-4-276-20136-1。

- ヴィリー・シュー 著、中島悠爾 訳『リヒャルト・シュトラウス ホーフマンスタール 往復書簡全集』音楽之友社、2000年。ISBN 4-276-13165-0。

- オットー・シュトラッサー 著、ユリア・セヴェラン 訳『前楽団長が語る半世紀の歴史 栄光のウィーン・フィル』音楽之友社、1977年。

- シュテファン・シュトンポア 著、野口剛夫 訳『クレンペラー 指揮者の本懐』春秋社、1998年。ISBN 4-393-93450-4。

- ヴォルフガング・シュライバー 著、岩下眞好 訳『大作曲家 マーラー』音楽之友社、1993年。ISBN 4-276-22151-X。

- ハロルド・C・ショーンバーグ 著、中村洪介 訳『偉大な指揮者たち 指揮の歴史と系譜』音楽之友社、1980年。

- ハロルド・C・ショーンバーグ 著、野水瑞穂 訳『音楽批評』みすず書房、1984年。

- サム・H・白川『叢書 20世紀の芸術と文学 フルトヴェングラー 悪魔の巨匠 上巻』アルファベータ、2004年。ISBN 4-87198-531-8。

- デイヴィッド・ジンマン(著)、ヴォルフガング・シャウフラー(編)「マーラーそれ自体が宇宙です」『マーラーを語る 名指揮者29人へのインタビュー』、音楽之友社、2016年、290-298頁、ISBN 978-4-276-20136-1。

- 菅野浩和『グリーグ 人と作品』音楽之友社、1984年。ISBN 4-276-22525-6。

- H・スティーヴンス『バルトークの音楽と生涯』紀伊国屋書店、1961年。ISBN 9784314010573。

- ジェローム・スピケ 著、大西穣 訳『ナディア・ブーランジェ 名音楽家を育てた”マドモアゼル”』彩流社、2015年。ISBN 978-4-7791-2136-4。

- C. I. ソコロワ 著、佐藤靖彦 訳『ラフマニノフ その生涯と作品』新読書社、1997年。ISBN 4-7880-6009-4。

タ行

[編集]- 田代櫂『グスタフ・マーラー 開かれた耳、閉ざされた地平』春秋社、2009年。ISBN 978-4-393-93780-8。

- 玉木正之、平林直哉『図説 指揮者列伝 世界の指揮者100人』河出書房新社、2007年。ISBN 978-4-309-76094-0。

- ロバート・チェスターマン 著、横山一雄 訳『マエストロはこう語った 音楽選書』音楽之友社、1981年。

- 長木誠司『オペラの20世紀 夢のまた夢へ』平凡社、2015年。ISBN 978-4-582-21972-2。

- 出谷啓「アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団」『名演奏家事典(上)ア〜シフ』、音楽之友社、1982年、31-32頁、ISBN 4-276-00131-5。

- ヴァルター・デピッシュ 著、村井翔 訳『大作曲家 R.シュトラウス』音楽之友社、1994年。ISBN 4-276-22160-9。

- グスターボ・ドゥダメル(著)、ヴォルフガング・シャウフラー(編)「わぁ、マーラーだ!」『マーラーを語る 名指揮者29人へのインタビュー』、音楽之友社、2016年、76-83頁、ISBN 978-4-276-20136-1。

- 戸羽晟『歌の国スウェーデン クラシック音楽ガイド』新評論、2008年。ISBN 978-4-7948-0777-9。

- ポール・トルトゥリエ、ディヴィット・ブルーム『ポール・トルトゥリエ チェリストの肖像』音楽之友社、1994年。ISBN 4-276-20368-6。

ナ行

[編集]- 中野雄『指揮者の役割 ヨーロッパ三大オーケストラ物語』新潮社、2011年。ISBN 978-4-10-603688-0。

- 沼野雄司『エドガー・ヴァレーズ 孤独な射手の肖像』春秋社、2019年。ISBN 978-4-393-93214-8。

- ハンス・A・ノインツィヒ 著、小波瀬純子 訳『ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ 偉大なる声楽家の多面的肖像』音楽之友社、1997年。ISBN 4-276-21776-8。

- 野村胡堂『楽聖物語』レコード音楽社、1941年。

- 野村三郎『ウィーン・フィルハーモニー その栄光と激動の日々』中央公論新社、2002年。ISBN 4-12-003337-6。

ハ行

[編集]- ベルナルト・ハイティンク(著)、ヴォルフガング・シャウフラー(編)「マーラーを聴くと、いつも不安になりました」『マーラーを語る 名指揮者29人へのインタビュー』、音楽之友社、2016年、133-142頁、ISBN 978-4-276-20136-1。

- ローベルト・C・バッハマン 著、村上紀子 訳『大演奏家との対話』白水社、1980年。 NCID BN00321906。

- フィリップ・ハート 著、木村英二 訳『新世代の8人の指揮者』音楽之友社、1984年。ISBN 4-276-21706-7。

- ヘルベルト・ハフナー 著、市原和子 訳『ベルリン・フィル あるオーケストラの自伝』春秋社、2009年。ISBN 978-4-393-93540-8。

- 早崎隆志『コルンゴルドとその時代 “現代”に翻弄された天才作曲家』みすず書房、1998年。ISBN 4-62204416-1。

- マックス・ハリソン 著、森松皓子 訳『ラフマニノフ 生涯、作品、録音』音楽之友社、2016年。ISBN 978-4-276-22622-7。

- 平林直哉(著)、大谷隆夫(編)「ウィレム・メンゲルベルク 魔的な力を持った録音遺産」『ONTOMO MOOK フルトヴェングラーからヴァントまで 聴き巧者が語る 黄金時代のカリスマ指揮者たち』、音楽之友社、2012年、98-105頁、ISBN 978-4-276-96217-0。

- 広瀬大介「メンゲルベルク, ウィレム」『ONTOMO MOOK 最新 世界の指揮者名鑑866』、音楽之友社、2010年、62頁、ISBN 978-4-276-96193-7。

- ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ『国際フランツ・シューベルト協会刊行シリーズ3 自伝フィッシャー=ディースカウ 追憶』メタモル出版、1998年。ISBN 4-89595-189-8。

- 藤田由之「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団」『名門オーケストラを聴く! CDでたどるその栄光の歴史と名盤』、音楽之友社、1999年、85-97頁、ISBN 4-276-21045-3。

- 藤田由之「ニューヨーク・フィルハーモニック」『名門オーケストラを聴く! CDでたどるその栄光の歴史と名盤』、音楽之友社、1999年、226-239頁、ISBN 4-276-21045-3。

- 藤田由之「メンゲルベルク」『音楽大事典 第5巻』、平凡社、1983年、2519頁。

- 藤野幸雄『モスクワの憂鬱 スクリャービンとラフマニノフ』彩流社、1996年。ISBN 4-88202-384-9。

- エーベルハルト・フライターク 著、宮川尚理 訳『大作曲家 シェーンベルク』音楽之友社、1998年。ISBN 4-276-22164-1。

- クルト・ブラウコプフ 著、酒田健一 訳『マーラー 未来の同時代者』白水社、1998年。ISBN 4-560-03736-1。

- クライヴ・ブラウン「ワーグナーの演奏活動」『ワーグナーの上演空間』、音楽之友社、1997年、182-218頁、ISBN 4-276-13054-9。

- コンスタンティン・フローロス『マーラー 交響曲のすべて』藤原書店、2005年。ISBN 4-89434-455-6。

- ユリウス・ベッキ『世界の名チェリストたち』音楽之友社、1982年。ISBN 4-276-21618-4。

- クレメンス・ヘルスベルク 著、芹沢ユリア 訳『王たちの民主制 ウィーン・フィルハーモニー創立150年史』文化書房博文社、1994年。ISBN 4-8301-0703-0。

- ジョーゼフ・ホロヴィッツ 著、野水瑞穂 訳『アラウとの対話』みすず書房、1986年。ISBN 4-622-015889。

マ行

[編集]- 松本「ヴィルヘルム・メンゲルベルク 指揮者」『現代世界的音楽家列伝 第1輯』、音楽世界社、1933年、41-53頁。

- ヘレナ・マテオプーロス 著、石原俊 訳『叢書・20世紀の芸術と文学 マエストロ 第Ⅱ巻』アルファベータ、2006年。ISBN 4-87198-456-7。

- ヘレナ・マテオプーロス 著、石原俊 訳『叢書・20世紀の芸術と文学 マエストロ 第Ⅲ巻』アルファベータ、2007年。ISBN 978-4-87198-457-7。

- 三浦敦史『20世紀の名演奏家 今も生きている巨匠たち』音楽之友社、1987年。ISBN 4-276-21625-7。

- 村井翔『作曲家 人と作品シリーズ マーラー』音楽之友社、2004年。ISBN 4-276-22188-9。

- クリスチャン・メルラン『オーケストラ 知りたかったことのすべて』みすず書房、2020年。ISBN 978-4-622-08877-6。

- 「メンゲルベルク, ウィレム」『新訂 標準音楽辞典 トーワ 索引』、音楽之友社、2008年、1939-1940頁、ISBN 978-4-276-00008-7。

- 「メンゲルベルク Mengelberg, Karel Willem Joseph」『西洋人物レファレンス事典 Ⅲ 現代編 下(マ〜ワ)』、日外アソシエーツ、1984年、1448頁、ISBN 4-8169-0319-4。

- 「メンゲルベルク Mengelberg, Misha」『西洋人物レファレンス事典 Ⅲ 現代編 下(マ〜ワ)』、日外アソシエーツ、1984年、1448頁、ISBN 4-8169-0319-4。

- ブリューノ・モンサンジョン 著、粟津則雄 訳『ぼくはエクセントリックじゃない グレン・グールド対話集』音楽之友社、2001年。ISBN 4-276-20365-1。

ヤ行

[編集]- 山崎浩太郎「時代を築いた名指揮者たち 19世紀末〜第二次世界大戦ーービューローからフルトヴェングラーまで」『至高の指揮者たちーー20〜21世紀の名指揮者たちが語る音楽と指揮芸術』、音楽之友社、2020年、8-21頁、ISBN 978-4-276-96316-0。

- 吉澤ヴィルヘルム『ピアニストガイド』青弓社、2006年。ISBN 9784787272089。

ラ行

[編集]- エリック・ライディング、レベッカ・ペチェフスキー 著、高橋宣也 訳『ブルーノ・ワルター 音楽に楽園を見た人』音楽之友社、2015年。ISBN 978-4-276-21799-7。

- ヴィリー・ライヒ 著、松原茂 訳『シェーンベルク評伝 保守的革命家』音楽之友社、1974年。

- ジョン・ラッセル『叢書 20世紀の芸術と文学 エーリヒ・クライバー 信念の指揮者 その生涯』アルファベータ、2013年。ISBN 978-4-87198-579-6。

- エリック・リーヴィー『第三帝国の音楽』名古屋大学出版会、2000年。ISBN 4-8158-0397-8。

- クルト・リース『フルトヴェングラー 音楽と政治』みすず書房、1997年。ISBN 4-622-04914-7。

- ドニーズ・レストウ『ランドフスカ音楽論集』みすず書房、1981年。

- ジョン・P.L.ロバーツ 著、宮澤淳一 訳『グレン・グールド発言集』みすず書房、2017年。ISBN 978-4-622-08657-4。

ワ行

[編集]- 渡邊學而「アムステルダム・トーンクンスト合唱団」『名演奏家事典(上)ア〜シフ』、音楽之友社、1982年、33-34頁、ISBN 4-276-00131-5。

- 渡辺護『ウィーン文化音楽史 下』音楽之友社、1989年。ISBN 4-276-11062-9。

- 藁科雅美「ジャンドロン、モーリス Maurice Gendron」『名演奏家事典(中)シミ〜フレイレ』、音楽之友社、1982年、435頁、ISBN 4-276-00132-3。

- 藁科雅美「ニューヨーク・フィルハーモニック」『名演奏家事典(中)シミ〜フレイレ』、音楽之友社、1982年、666-667頁、ISBN 4-276-00132-3。