利用者:Iscar

投稿前の草稿

[編集]存廃論争相関図

[編集]| 論点 | 死刑廃止論側の主張 | 死刑存置論側の主張 |

|---|---|---|

| 法哲学 | (下記「死刑廃止論の系譜」参照) | (下記「死刑存置論の系譜」参照)。 |

世界の趨勢(存置論側)

国際人権(自由権)規約第二選択議定書(いわゆる死刑廃止条約)の採択における賛成国(59ヶ国)は国連加盟国(当時)の37.1%にすぎず、これを国際的潮流の根拠とするには疑問がある[1]。また、当該条約は戦時犯罪への死刑を容認する部分的死刑存置条約であり、現状多くの国はこの点から部分的死刑存置国と言うべきである[2]。これらの点から、死刑廃止の潮流と言われているものは、むしろ全面的廃止国の多い欧州の地域的慣行と言ってよい[3]。

そもそも、刑法は国の基本制度であるため、死刑の存廃は国内問題であり、国際機関での投票に左右されるべきものではない。国連はあくまでも各国の意見を表明する場に過ぎない。死刑反対派の国の意見、および国際機関の提言には真摯に耳を傾けるべきであるが、廃止国数や、それに基づいた国際潮流論にとらわれるべきではなく、死刑の是非はあくまで法の正義の観点からのみ論じられるべきである。

死刑存置論の思想的系譜

[編集]死刑を肯定する思想は、古くはイタリアの中世カトリック教会最大の神学者で、スコラ学者でもあったトマス・アクィナスによっても主張されたことで知られる。彼は、アリストテレスの思想体系をカトリック神学に結びつけて発展させ、刑罰を科することで犯罪によって失われた利益が回復されるとし、その意味で刑罰に応報的性格をみとめたとされる。又、社会の秩序を防衛するためには為政者の行う死刑は有益かつ正当であると主張したとされる[4]。

カトリック教会はその伝統において概ね死刑に好意的であった[5]。神学者のスアレスは、国民には他の国民の命を奪う権利はないのだから、そうした権利を含む国家の権力とは神が授けたものであるとし、死刑の存在が、国家権力が神に由来することの証明と考えた[6]。宗教改革の時代において指導的神学者であったマルティン・ルターも、死刑を神事として肯定したと言われる。また初期啓蒙思想家のフーゴー・グロティウス、その系統をひく自然法学者プーフェンドルフも死刑を合理的なものとして肯定した[7]。

啓蒙主義の時代においては、自然権と社会契約説を唱えたトマス・ホッブズ、ジョン・ロックやイマヌエル・カントなどが、世俗的理論のもとに、社会秩序の維持や自然権(生命権)の侵害に対する報復などをもって、死刑の必要性を再定義した。そのほか、モンテスキュー、ルソー、ヘーゲルらの近代思想家も死刑存置論を主張した[8]。

ロックは『市民政府論』の冒頭で、政治権力とは所有権の規制と維持のために、死刑をふくむ法を作る権利だと定義している[9]。ロックによれば、自然状態では、他人の生命や財産を侵害する者に対して誰もが処罰の権利をもっている[10]。自然法のもとでは誰もが自由で平等であり、肥沃な自然を共有財産とし、そこから労働によって私有財産を得る[11]。ロックは生命・自由・資産をまとめて所有と呼び[12]、これを侵害する者は全人類への敵対者となって自然権を喪失するため、万人が自然法の執行者として処罰権をふるい、必要ならば殺す権利があると述べる[13]。こうした自然状態から、人々は所有権の保障を得るために社会契約を結んで協同体(市民社会、国家)に加わることに同意するが、それにともない個々人がもつ処罰権も移譲される[14]。ただし、処罰権はあくまで一般的なものなので、国家にとって、死刑にかんする権利や義務がそこから「明示的に」発生する訳ではない[15]。しかし殺人者や侵略者にかぎれば、自らの行為によって権利を喪失しているので、自然状態では万人に彼らを殺す権利があったのと同じく、国家は彼らに恣意的で専制的な権力をふるうことが正当化される[16]。すなわちこの権力は、殺人者や侵略者の「生命を奪い、欲するならばこれを有害な動物として破滅させる権利」[17]をも含んでいるのである[18]。ロックの考えでは、殺人者や侵略者は死に値し、死に値するという事実は死刑を十分に正当化するものであった[19]。

三権分立の提唱者として知られるモンテスキューは、死刑についてこう主張する。「これは一種の同害報復権である。これによって社会の安全を奪った、あるいは、他の公民の安全を奪おうとした公民に対し、社会が安全を拒否するのである。この刑罰は事物の本性から引きだされ、理性から、また善悪の源泉から取り出される。公民が生命を奪い、あるいは生命を奪おうと企てるほど安全を侵害した場合は、彼は死に値する。」[20]

ルソーは死刑についてロックの発想を踏襲し発展させたと言われる[21]。彼はグロティウス、プーフェンドルフらによる統治契約説(服従契約)を否定し、社会契約を自由な個人による同意と考えた。国家によって守られる契約当事者の生命は、その国家のための犠牲を求められることもあるとし、「犯罪人に課せられる死刑もほとんど同じ観点の下に考察されうる。刺客の犠牲にならないためにこそ、われわれは刺客になった場合には死刑になることを承諾しているのだ。」と述べる[22]。また彼の言うところでは、「社会的権利を侵害する悪人は、・・・祖国の一員であることをやめ、さらに祖国にたいして戦争をすることにさえなる。・・・そして罪人を殺すのは、市民としてよりも、むしろ敵としてだ。彼を裁判すること、および判決をくだすことは、彼が社会契約を破ったということ、従って、彼がもはや国家の一員ではないことの証明および宣告」であり[23]、すなわち法律違反者は公民たる資格を失うことになり、国家は自己防衛の必要があれば、これを殺してもよいとされる。その他方でルソーは「なにかのことに役立つようにできないというほどの悪人は、決していない。生かしておくだけでも危険だという人を別とすれば、みせしめのためにしても、殺したりする権利を、誰ももたない。」と述べている[24]。

プロイセン出身でドイツ観念論の祖であるイマヌエル・カントは、死刑について、「もし彼が人を殺害したのであれば、彼は死なねばならない。この際には正義を満足させるに足るどんな代替物もない」と語ったことで知られる[25]。カントはホッブズ、ロック、ルソーから社会契約説の発想を継承しつつ、そこから歴史性を完全に捨象し、これを市民社会(国家)がもとづくべき理念として考えた[26]。そうした国家において刑法とは定言命法であり、すなわち裁判所のくだす刑罰は、犯罪者の社会復帰や犯罪の予防といった他の目的の手段であってはならず、無条件で犯罪者を罰するものでなければならない[27]。ルソーが犯罪者を国家の敵とするのに対し、カントは犯罪者も人格として扱わねばならないが故に、刑罰も彼を目的として扱わなければならない(が故に定言命法の対象となる)と考える()。そして刑罰の種類や程度を定めるにあたって、司法的正義が規準とするのは、均等の原理すなわち同害報復権(タリオの法)のみだとカントは言う[28]。したがって殺人のばあい、犯罪者の死だけが司法的正義に適うとされ、「刑罰のこの均等は、裁判官が厳格な同害報復の法理にしたがって死刑の宣告を下すことによってだけ可能になる」とされる[29]。このように主張したことで、カントは絶対的応報刑論の見地から死刑を正当化したと言われる。ちなみに、ここでの被害者は公民的社会(国家)であり、個人対個人での補償や配慮は考えられていないと言われる[30]。またカントは、ベッカリーアが死刑廃止の主張のさいに論拠とした、社会契約において当事者が予め死刑に同意することはありえないという議論に対し、人が刑罰を受けるのは刑罰を望んだからではなく罰せられるべき行為を望んだからだと反論した[31]。

ヘーゲルは刑罰の考え方をめぐってカントの応報刑論を批判したが、殺人罪については、生命はいかなるものによっても置き換えられないという理由から、死刑しかありえないと考える[32]。またベッカリーアの死刑廃止論を、社会契約にもとづく国家創設という発想そのものを否定することで斥けている[33]。たしかに国家は、王権神授説の言うような与えられるものではなく、人々によって造られるものではある。しかしヘーゲルの考えでは、いかなるタイプの社会契約もしょせん恣意的で偶発的なものにすぎず、そうしたレベルの合意が国家のような統一体に発展することはない[34]。もともと人々は、共同体の制度・慣習・文化の複雑な網の目のなかで生きており、契約の義務という観念もそれらを前提に生じ、共同体のなかではじめて現実性をもつものである。ところが社会契約論はこうした関係を転倒させ、これら諸々の前提を契約の所産のように勘違いしているのである[35]。すなわち「国家はそもそも契約などではなく、なお、また個々のものとしての諸個人の生命および所有の保護と保全も、けっして無条件に国家の実体的な本質ではない」とヘーゲルは言う[36]。このようにベッカリーアを批判する他方で、彼の著作によってヨーロッパ諸国が死刑に慎重な姿勢をとるようになった事をヘーゲルは評価している[37]。

19世紀には、社会進化論的観点から死刑を肯定する思想があらわれた。イタリアの医学者ロンブローゾは、犯罪者の頭蓋骨解剖・体格調査の研究により、隔世遺伝による生来的犯罪者という考え方を発表し、人為淘汰の思想にもとづく死刑の正当性を主張した。彼によれば、「社会のなかにはたくさんの悪い人間が散在しており、犯罪によってその性が現れてくるというのである。すなわち、そういう悪人の子孫が繁殖するというと、遺伝によって将来は犯罪人をもって充されるようになるから、社会を廓清し立派な人間ばかりにするために、人口淘汰によってこれ等の悪人を除くことが必要である。これを実行するためには、死刑はよい刑罰であって廃止すべきものではない」[38]。また、ロンブローゾの弟子であったエンリコ・フェリも、人為淘汰として死刑は社会の権利であり、生物進化の自然法則に合致すると主張する。彼によれば、「進化の宇宙的法則がわれわれにしめすところに従えば、各種生物の進歩は生存競争に不適当なものの死という不断の淘汰によるのである。・・・ゆえに社会がその内部に於て、人為的淘汰を行いその生存に有害な要素、即ち反社会的個人、同化不可能者、有害者を除くということは、ただにその権利であるばかりでなく、自然の法則に一致しているのである」[39]。刑法学における「イタリア学派」へと発展した彼らの主張は多くの批判を受けたが、従来の刑法学に実証主義的な手法を導入した点では高く評価されている。

20世紀初頭、ドイツ・ベルリン大学のヴィルヘルム・カール教授は法曹会議のなかで『死刑は刑罰体系の重要な要素であり』として人を殺したる者はその生命を奪われるというのは『多数国民の法的核心である』と主張した。またアメリカ合衆国のケンダルは、ルソーの社会契約説にもとづき、政治犯などと凶悪犯罪者とを区別することで死刑制度を肯定できると主張した[40]。

死刑廃止論の思想的系譜

[編集]

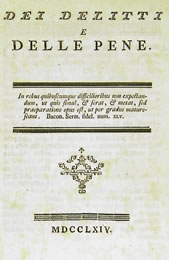

ヨーロッパ各地で翻訳され、死刑廃止論の先駆けとなった。

死刑が正当な刑罰かという問題は16世紀以降論争となり、トマス・モアの『ユートピア』(1516年)や、トーサンの『道徳論』(1748年)などに死刑反対の考えが現れている。しかし社会思想としての死刑廃止論の嚆矢となったのは、イタリアの啓蒙思想家チェーザレ・ベッカリーアであり、彼はルソーの影響のもと、社会契約を根拠に死刑を否定したことで知られる[41]。

ベッカリーアは『犯罪と刑罰』(1764年)において、「どうして各人のさし出した最小の自由の割前の中に、生命の自由-あらゆる財産の中でもっとも大きな財産である生命の自由もふくまれるという解釈ができるのだろうか? ・・・人間がみずからを殺す権利がないのなら、その権利を他人に、-たとえそれが社会にであったとしても-ゆずり渡すことはできないはずだ。」と述べている[42]。すなわち、社会契約の当事者である国民は、自分の生命を放棄するような約束を予め結ぶということはありえないのだから、死刑制度は無効であり、(国家の平時においては)廃止すべきというのがその趣旨である。また彼は、刑事政策上の理由からも反対論を述べ、死刑が抑止効果において終身刑に劣るものだと主張した。「刑罰が正当であるためには、人々に犯罪を思い止まらせるに十分なだけの厳格さをもてばいいのだ。そして犯罪から期待するいくらかの利得と、永久に自由を失うこととを比較判断できないような人間はいないだろう」[43]。さらに彼は、死刑が残酷な行為の手本となり社会的に有害でもあるとも述べている[44]。

『犯罪と刑罰』は当初匿名で出版されたが、ただちに大きな論議を巻き起こした。その背景には、当時のヨーロッパにおける刑事法が一般に抑圧的であり、その運用も恣意的だったことがあると考えられている。司法原則としての法の下の平等は事実上存在せず、犯罪者の社会的地位や縁故・人間関係がもっとも処遇を左右したと言われる[45]。こうした状況一般への人々の不満もあり、『犯罪と刑罰』は翻訳されてヨーロッパ各地で読まれ、のちの立法と刑法思想に多大な影響を与えた。ちなみに、ベッカリーアの思想を最初に実現したのは、トスカーナ地方の専制君主レオポルド1世(後の神聖ローマ皇帝レオポルト2世)である。彼は即位した1765年に死刑の執行を停止し、1786年には死刑そのものを完全に廃止した[46]。

この時代には他にも、ディドロ『自然の法典』(1755年)、ゾンネンフェルス(1764年の論文)、トマソ・ナタレ『刑罰の効果及び必要に関する政策的研究』(1772年)等が死刑の刑罰としての有効性に疑問を述べ、廃止を主張している。

19世紀には文学の領域で死刑廃止の声があがりはじめ、ユゴーの『死刑囚最後の日』(1829年)が反響を呼んだ。またロマン派の詩人で政治家のラマルティーヌが廃止を主張し、ドストエフスキーの『白痴』(1868年)、トルストイ(『戦争と平和』1865-69年)なども作品中に死刑を取りあげて廃止論に影響を与えた。

イギリスの社会改革主義者であったベンサムは、刑罰学においてはパノプティコンの考案者として知られる。彼は死刑にかんして、功利主義的立場からプラス面とマイナス面とを比較検討した。彼によれば、死刑の戒めとしての効果や人々による支持といったプラス面よりも、死刑が犯罪者による被害者への賠償を不可能にすることや、誤判による死刑の回復不可能性といったマイナス面の方が大きいとされる。ベンサムはこうした比較により、死刑より終身労役刑の方が社会にとっての利益が大きいと結論づけ、死刑廃止を主張した[47]。

ドイツのフランツ・フォン・リストは、ロンブローゾら「イタリア学派」のとなえる生物学的観点のみによる犯罪原因説を否認し、そこに社会学的視点を加え、さらに刑法における目的思想を重要視した。すなわち応報刑では犯罪を抑止できないと考え、法益保護と法秩序の維持を目的とし、社会を犯罪行為から防衛しながら犯罪者による再度の犯罪を予防することを重視する。リストとその弟子達はここから目的刑という新しい刑法学の体系を生み出し、近代学派(新派)の理論を完成させた。応報刑の旧派と目的刑の新派の対立は現代まで続いているが、目的刑を取る刑法学者は通常は死刑廃止を主張している。

20世紀になると、またリストに学んだモリッツ・リープマンとロイ・カルバートが死刑廃止を主張した。リープマンはカール、フィンガーらと死刑存廃をめぐって論争し、死刑は犯人を法の主体として認めず、たんに破壊の客体として扱うことを問題として指摘した。エドウィン・H・サザーランドや『合衆国における死刑』(1919年)を書いたレイモンド・T・ブイも死刑廃止を唱えた。作家のカミュ(『ギロチン』1957年)も死刑に反対している[48]。

キリスト教的な立場からは、19世紀初頭にフリードリヒ・シュライアマハー(シュライアーマッハー)が、20世紀にはカール・バルトらの神学者が国家の役割を限定するという立場から死刑廃止を主張した。カール・バルトによれば、刑罰を基礎づける理論は通常、犯罪者の更正、犯罪行為の償い、社会の安全保障、の何れかに収まるが、死刑は何れとも齟齬をきたす[49]。死刑はまず「犯罪者の更正」を放棄するが、社会には、その構成員を秩序へと呼び戻す努力をする義務があるとバルトは言う[50]。第二に、「犯罪行為の償い」とは、神の応報的正義の地上的・人間的表現である。しかしあらゆる人間の過ちに対する神の応報的正義は、バルトによれば、キリスト教ではイエスの死をもって終わっており、刑罰は生を否定しないものでなければならない[51]。そして「社会の安全保障」については、犯罪者の抹殺は社会を自己矛盾に陥れるとバルトは述べる。すなわち、社会制度はつねに暫定的・相対的なものとして修正可能性を担保すべきであり、死刑においてはそうした可能性が排除されるため、社会はむしろ市民の安全を侵害する可能性を常にはらむことになる[52]。こうしてバルトは一国の制度としての死刑には反対するが、その他方で特殊な条件下での死刑を擁護している。バルトの主張によれば、戦時下での売国行為と国家を危機に陥れる独裁者(ヒトラーを念頭に置いている)の二者に関しては、限界状況にある国家の正当防衛という理由から、死刑(犯罪者の殺害)は「神の誡めでありうる」とされる[53]。

近年では、ジャック・デリダが死刑廃止論の思想的検討をしている。彼によれば、死刑とは刑法の一項目にとどまらず、法そのものを基礎づける条件でもある。それは死刑が元々、主権の概念と深い関わりをもっているからである。シュミットによれば、主権はかつての宗教的権威から国家へと受け継がれたが、これは法の上位にあって例外状態を決定し、(恩赦のように)法を一時停止する権限であり、生殺与奪の最高の権限でもある。廃止論に立つには、こうした主権そのものを問題にする必要があると、デリダは言う。現在の死刑廃止論は、彼によれば政治的に脆弱である。まずベッカリーアにならって戦時の例外をみとめるタイプの廃止論は、今日的な状況にたちうちできない。何故なら、たとえば戦争とテロとの境目が予め明確でないような状況では、緊急時と平常時の境界線も恣意的に引けるからである。同じくベッカリーア由来の、死刑は抑止力が無いから廃止すべきだという主張も、限られた説得力しかもたない。こうした功利主義的な主張は、「法を犯した者は罰せられるべきだから罰せられるべきなのだ」といった、人間の尊厳に訴えるカント的な定言命法を乗り越えられないからである。国際機関による決議や提言も、上記のような国家の主権原理や例外問題の前でつねに頓挫している。こうした点から、これまでの廃止論の言説は大幅に改善していく余地があるとデリダは述べている[54]。

- ^ 中野進『国際法上の死刑存置論』信山社102頁

- ^ 中野、前掲書13,50頁

- ^ 中野、前掲書124頁

- ^ 三原憲三『死刑存廃論の系譜』成文堂10-11頁

- ^ カール・バルト『国家の暴力について 死刑と戦争をめぐる創造論の倫理』新教出版社 34-5頁。又、J.デリダ/E.ルディネスコ『来るべき世界のために』岩波書店 203頁

- ^ ホセ・ヨンパルト『刑法の七不思議』成文堂 226頁

- ^ 三原憲三 前掲書 13頁

- ^ 立石二六『刑法総論』成文堂 2004年 346頁

- ^ ロック『市民政府論』岩波文庫 9頁

- ^ ロック 前掲書 17、23、24頁

- ^ ロック 前掲書 10-12、32-36、50、100頁

- ^ ロック 前掲書 127頁

- ^ ロック 前掲書 13-5、17、22頁

- ^ ロック 前掲書 89-90、129-131、173-4頁

- ^ A.John Simmons, Locke on the Death Penalty. Philosophy.vol.69:270. Cambridge University Press. pp.472-5.

- ^ A.John Simmons, ibid. pp.476

- ^ ロック 前掲書 186頁

- ^ A.John Simmons, ibid. pp.476

- ^ A.John Simmons, ibid. pp.477

- ^ モンテスキュー『法の精神』上 岩波文庫 348頁

- ^ 三原憲三 前掲書 19-20頁、江家義男「死刑論」10頁

- ^ ルソー『社会契約論』岩波文庫 54頁

- ^ ルソー 前掲書 55頁

- ^ ルソー 前掲書 56頁。ルソーの死刑論については他に、竹田直平『刑法と近代法秩序』306-308頁 を参照

- ^ カント「人倫の形而上学」『世界の名著第32巻カント』 中央公論社 477頁

- ^ カント 前掲書 473-4頁。カントの社会契約論については、ハワード・ウィリアムズ「カントと社会契約」 バウチャー/ケリー編『社会契約論の系譜』 176-197頁を参照

- ^ カント 前掲書 473頁

- ^ カント 前掲書 474頁

- ^ カント 前掲書 476頁

- ^ 平田俊博「カントの反・死刑反対論-<死刑に値する>と<生きるに値しない>との狭間を求めて-」現代カント研究5『社会哲学の領野』所収61-62頁

- ^ カント 前掲書 478-9頁 カントの死刑論については他に竹田直平『刑法と近代法秩序』308-314頁、増田豊「消極的応報としての刑罰の積極的一般予防機能と人間の尊厳-カントおよびヘーゲルと訣別してもよいのか-」三島淑臣ほか編『人間の尊厳と現代法理論』135-145頁 を参照

- ^ ヘーゲル「法の哲学」『世界の名著第35巻ヘーゲル』 中央公論社 305頁、上妻精・小林靖昌・高柳良治『ヘーゲル 法の哲学』有斐閣新書 135頁

- ^ ヘーゲル 前掲書 301頁

- ^ ヘーゲル 前掲書 276頁

- ^ ヘーゲルの社会契約論批判については、ブルース・ハドック「ヘーゲルの社会契約論批判」 バウチャー/ケリー編『社会契約論の系譜』 198-219頁、アラン・パッテン「ヘーゲル政治哲学における社会契約論と承認の政治」ロバート・R・ウイリアムズ編『リベラリズムとコミュニタリアニズムを超えて』217-238頁を参照

- ^ ヘーゲル 前掲書 301頁

- ^ ヘーゲル 前掲書 302頁、上妻精ほか 前掲書 131頁

- ^ 三原 前掲書 20-21頁

- ^ 三原 前掲書 21頁

- ^ 三原 前掲書 14頁

- ^ 三原憲三『死刑存廃論の系譜』成文堂 85頁、『誤判と死刑廃止論』成文堂 2011 75頁

- ^ ベッカリーア『犯罪と刑罰』岩波文庫、90-91頁

- ^ ベッカリーア前掲書、94-5頁

- ^ 立石二六『刑法概論』成文社、2004年、345-346頁

- ^ エリオ・モナケシー「チェザーレ・ベッカリーア」、『刑事学のパイオニア』所収、矯正協会、6,7頁

- ^ 三原憲三『死刑存廃論の系譜』成文堂、88頁

- ^ 三原憲三『死刑存廃論の系譜』 97-100頁、『誤判と死刑廃止論』 98、99頁

- ^ 三原憲三『死刑存廃論の系譜』80-102頁

- ^ カール・バルト『国家の暴力について』新教出版社 44頁

- ^ バルト、前掲書 44-47頁

- ^ バルト、前掲書 48-53頁

- ^ バルト、前掲書 53-57頁

- ^ バルト、前掲書 62-72頁

- ^ J.デリダ/E.ルディネスコ『来るべき世界のために』201-237頁