利用者:K2-18/sandbox

|

ここはK2-18さんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。

登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |

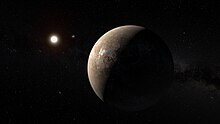

プロキシマ・ケンタウリは、南天の星座であるケンタウルス座の方向に太陽から4.2465光年 (1.3020 pc)離れた場所に位置する小さな低質量の恒星である。これはラテン語で「ケンタウルス座の最も近い星」を意味する。1915年にロバート・イネスに発見された。知られている中で最も近い星であるが、視等級は11.13で肉眼で観測するには暗すぎる。プロキシマ・ケンタウリはケンタウルス座アルファ星系の恒星の1つであり、アルファ・ケンタウリCとも呼称される。現在、A・Bから2.18°南西の方向にある。A・Bとは12,950天文単位 (0.2048 ly)離れており、公転周期は約55万年である。

プロキシマ・ケンタウリは太陽質量の12.5%の質量を持つ赤色矮星であるが、平均密度は太陽の約33倍である。プロキシマ・ケンタウリは地球に近いため、その角直径を直接測定できる。その実際の直径は、太陽の直径の約7分の1(14%)である。平均光度は非常に低いものの、プロキシマ・ケンタウリは、磁気活動によって不規則に明るさが大きく増加する閃光星である。磁場は恒星全体の対流によって生成され、結果として生じるフレア活動は、太陽によって生成されるものと同様のX線を放射する。核を介した対流による燃料の内部混合及び比較的小さなエネルギー消費によって、プロキシマ・ケンタウリは4兆年間主系列星の状態を維持するとされている。

プロキシマ・ケンタウリにはプロキシマ・ケンタウリb、プロキシマ・ケンタウリcの2個の太陽系外惑星が確認されている。bは約0.05天文単位 (7,500,000 km)離れた位置を公転しており、公転周期は約11.2日。その推定質量は地球の少なくとも1.17倍[1]。bは、プロキシマ・ケンタウリのハビタブルゾーン(表面に液体の水が存在するのに適切な温度範囲)内にあるが、プロキシマ・ケンタウリは閃光星であるため、居住可能性については議論がある。cの公転周期は1,900日[convert: 不明な単位]で、1.5天文単位 (220,000,000 km)離れた位置を公転しているスーパー・アースである[2][3]。その他、2019年に行われたドップラー分光法を使用した観測によって公転周期が5.15日のかすかな信号が検出された。観測された信号には未発見の太陽系外惑星またはノイズに起因する[1][注釈 1]

明らかにプロキシマ・ケンタウリまたはその周辺から発信された異常な無線信号が、パークス天文台を使用したブレイクスルー・リッスンによって2019年半ばに検出された[5]。

惑星系[編集]

| 名称 (恒星に近い順) |

質量 | 軌道長半径 (天文単位) |

公転周期 (日) |

軌道離心率 | 軌道傾斜角 | 半径 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| d (候補) | ≥0.29±0.08 M⊕ | 0.02895±0.00022 | 5.168+0.051 −0.069 |

— | — | — |

| b | ≥1.173+0.087 −0.090 M⊕ |

0.04857+0.00029 −0.00029 |

11.18418+0.00068 −0.00074 |

0.109+0.076 −0.068 |

— | 0.8–1.5[9] R⊕ |

| c | 7±1 M⊕ | 1.489±0.049 | 1928±20 | 0.04±0.01 | 133±1° | 1.799205[10] R⊕ |

発見前史[編集]

| 公転周期 (日) |

軌道長半径 (au) |

最大質量[注釈 2] (M⊕) |

|---|---|---|

| 3.6–13.8 | 0.022–0.054 | 2–3 |

| < 100 | < 0.21 | 8.5 |

| < 1000 | < 1 | 16 |

最初の太陽系外惑星が発見されて以来、アルファ・ケンタウリ系では太陽系外惑星の発見を目指して観測が行われてきた。ドップラー分光法を使用した観測により、プロキシマ・ケンタウリの検出可能な惑星の最大質量が制限された[12][13]。恒星の活動によってノイズが入るため、この方法を使用した惑星の検出に注意が必要となる[14]。1998年、ハッブル宇宙望遠鏡に搭載されたFOSを使用したプロキシマ・ケンタウリの観測では、約0.5天文単位離れて公転する天体の証拠を示しているように見えた[15]。しかし、広域惑星カメラ2を使用したその後の観測では、その天体を見つけることができなかった[16]。セロ・トロロ汎米天文台でのアストロメトリ法を使用した観測により、2〜12年の公転周期を持つ木星サイズの惑星は存在しないとされた[17]。

惑星bの発見[編集]

プロキシマ・ケンタウリb(アルファ・ケンタウリCb)は、約0.05天文単位 (7,500,000 km)離れた位置で公転しており、公転周期は約11.2日。その推定質量は地球の少なくとも1.17倍とされている。更に、プロキシマ・ケンタウリbの平衡温度は、水がその表面に液体として存在する可能性のある範囲内にあると推定されている。従って、プロキシマ・ケンタウリのハビタブルゾーン内を公転している[6][18][19]。

最初の兆候はハートフォードシャー大学のミッコ・ツオミの2013年の観測データであった[20][21]。この発見を確認するために、天文学者らが2016年1月に「Pale Red Dot」プロジェクトが開始された[22]。2016年8月24日、クイーン・メアリーのギエム・アングラーダ・エスクデが率いる世界中の31人の天文学者らによってプロキシマ・ケンタウリbの存在が確認され、ネイチャー誌に掲載された[23]。ラ・シヤ天文台のESO 3.6m 望遠鏡にある高精度視線速度系外惑星探査装置(HARPS)、パラナル天文台の8メートル超大型望遠鏡の2つの分光器が観測を行った[6]。主星の前を横切るトランジットを観測するためにいくつかの試みがなされた。2016年9月8日に観測されたトランジットのような信号は、南極の中山基地にあるBSSTを使用して暫定的に確認された[24]。

惑星cの発見[編集]

プロキシマ・ケンタウリcは、1.5天文単位 (220,000,000 km)離れた位置を1,900日[convert: 不明な単位]かけて1周しており、地球質量の7倍のスーパー・アースまたはミニ・ネプチューンである[25]。bが地球と仮定すると、cは海王星と同等となる。主星からの距離が遠いため、居住可能である可能性は低く、平衡温度は約39ケルビンである[26]。この惑星は、2019年4月にイタリアの天体物理学者Mario Damassoと彼の同僚によって最初に報告された[26][25]。DamassoらはESOのHARPSのドップラー分光法による観測データでプロキシマ・ケンタウリの小さな動きに気付いたが、これはプロキシマ・ケンタウリの周囲を公転する他の惑星が存在している可能性があることを示している[26]。2020年に、惑星の存在は1995年のハッブルの位置天文学データによって観測された[27]。SPHEREを使用して、赤外線の直接撮影が行われ、cに対応するとされる天体が検出されたが、これについては「明確な検出が得られなかった」ことを認めている。これは事実上プロキシマ・ケンタウリcであり、質量や年齢から考慮して明るい木星半径の5倍の環を有する可能性がある[28]。確認された場合、これまで直接撮影された最も近い太陽系外惑星となる。

惑星候補dの発見[編集]

2019年、ドップラー分光法を用いたESPRESSOによるプロキシマ・ケンタウリbの観測が行われた際、公転周期が5.15日の別の惑星候補プロキシマ・ケンタウリdが存在する可能性が示された。これが実際に惑星である場合、地球質量の0.29倍以上の質量を持つ惑星であると推定された[1]。この発見は2020年に公表された。

その他の発見[編集]

2016年に行われたbの存在を確認するための観測で、公転周期が60〜500日の範囲内にある2番目の信号を検出した。しかし、恒星の活動と不十分なデータのために、その原因は不明である[6]。

2017年、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計を使用している天文学者らは、主星から1〜4AUの範囲で周回する冷たい塵の帯を検出したと報告した。この塵の温度は約40ケルビンで、推定総質量は地球の1%である。また、10ケルビンの温度で約30天文単位離れた位置に存在する冷たい塵の帯と、主星から約1.2秒角のまとまった放出源も暫定的に検出した。主星から0.4天文単位の位置に存在する暖かい塵円盤が存在する可能性も示された[29]。しかしながら、更なる分析の結果、これらの放出は、2017年3月に主星から放出された大きなフレアである可能性が最も高いと判断された。観測をモデル化するために塵円盤の存在は必要ない[30][31]。

居住可能性[編集]

プロキシマ・ケンタウリbが発見される前に、E.T.の住む星で生命の存在が可能な惑星がプロキシマ・ケンタウリまたは他の赤色矮星の周りの軌道に存在する可能性があると仮定した。このような惑星は、主星から約0.023–0.054天文単位 (3,400,000–8,100,000 km)のハビタブルゾーン内にあり、公転周期は3.6〜14日の範囲となる[32]。このゾーン内を公転している惑星は、自転と公転の同期が発生している可能性がある。この架空の惑星の軌道離心率が低い場合、プロキシマ・ケンタウリは惑星の空から見て殆ど移動せず、表面の大部分は昼夜を問わず永久に変化しない。大気の存在は、主星に照らされた側から惑星の反対側にエネルギーが行き渡るのに役立つ可能性がある[33]。

プロキシマ・ケンタウリのフレア爆発は、ハビタブルゾーンの惑星の大気に影響を与える可能性があるが、科学者らはこの影響を克服できると考えた。カリフォルニア大学バークレー校のGibor Basriは、「居住性の目玉を見つけた人は誰もいない」と述べた。例えば主星のフレアからの荷電粒子の流れが、近くの惑星から大気を剥ぎ取る可能性があるということである。惑星が強い磁場を持っていた場合、その磁場は粒子を大気から避けるとされている。惑星の内部の一部が溶けたままである限り、主星の周囲を公転するたびに1回自転するといった場合は磁場を生成するのに十分となる[34]。

レアアース仮説を支持している者は特に[35]、赤色矮星が持つ惑星は生命を維持できないと考えている。この主星のハビタブルゾーンにある太陽系外惑星は、自転と公転の同期が発生している可能性があり、惑星の磁気モーメントが比較的弱くなりプロキシマ・ケンタウリからのコロナ質量放出による強い大気侵食に繋がる[36]。

将来の探査計画[編集]

プロキシマ・ケンタウリが地球から近いため、プロキシマ・ケンタウリは恒星間航行の目的地として提案されている[37]。プロキシマ・ケンタウリは現在、22.2km/sの速度で地球に近づいている[38]。26,700年後、3.11光年以内になると以後は遠ざかっていく[39]。

従来の技術が使用される場合、プロキシマ・ケンタウリとその惑星へ行くには数千年かかってしまう[40]。例えば、太陽に対して17キロメートル毎秒 (38,000 mph)[41]移動しているボイジャー1号は、この探査機がプロキシマ・ケンタウリの方向へ向かっていれば73,775年で到達する。動きが遅い場合、最も近い接近の際にプロキシマ・ケンタウリへ到達するのに数万年しかかからず、逆に遠くへ行ってしまう可能性もある[42]。

核パルス推進は、1世紀の期間でこのような恒星間航行を可能にし、オリオン計画、ダイダロス計画、プロジェクトロングショット等の探査を促す可能性がある[42]。

ブレークスルー・スターショットは、21世紀前半にアルファ・ケンタウリ系に到達することを目指しており、マイクロプローブは約100ギガワットの地球からによるレーザーによって推進され、光速の20%の速度で移動する[43]。探査ではプロキシマ・ケンタウリへのフライバイを実行し、写真を撮影してその惑星の大気組成のデータを収集する。収集した情報が地球に返送されるまでには4.25年かかる[44]。

プロキシマ・ケンタウリからは、地球から見たアケルナルと同様、カシオペア座の方向にある明るい0.4等級の恒星として見ることができる。太陽の座標はα= 02h 29m 42.9487s、δ=+62° 40′ 46.141″で、プロキシマ・ケンタウリと正反対になる。太陽の絶対等級(Mv)は4.83であるため、視差πが0.77199の場合、視等級mは4.83 − 5(log10(0.77199) + 1)=0.40となる[45]。

2020年12月、SETIによって無線信号BLC-1が、プロキシマ・ケンタウリから来ている可能性があると公表された[46]。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 惑星がこの信号の原因であることが確認された場合、2020年8月の時点で、IAUの太陽系外惑星の命名規則に従ってプロキシマ・ケンタウリdとして指定される[4]。

- ^ 惑星の軌道が地球から見て正面に近い場合、または離心率が大きい場合、より大きな惑星はドップラー分光法による検出を回避した可能性がある。

出典[編集]

- ^ a b c d Suárez Mascareño, A.; Faria, J. P. et al. (2020). “Revisiting Proxima with ESPRESSO”. Astronomy & Astrophysics 639: A77. arXiv:2005.12114. Bibcode: 2020A&A...639A..77S. doi:10.1051/0004-6361/202037745. ISSN 0004-6361.

- ^ a b Damasso, Mario; Del Sordo, Fabio; Anglada-Escudé, Guillem et al. (15 January 2020). “A low-mass planet candidate orbiting Proxima Centauri at a distance of 1.5 AU”. Science Advances 6 (3): eaax7467. Bibcode: 2020SciA....6.7467D. doi:10.1126/sciadv.aax7467. PMC 6962037. PMID 31998838.

- ^ a b Benedict, G. Fritz; McArthur, Barbara E. (16 June 2020). “A Moving Target—Revising the Mass of Proxima Centauri c”. Research Notes of the AAS 4 (6): 86. Bibcode: 2020RNAAS...4...86B. doi:10.3847/2515-5172/ab9ca9.

- ^ “Naming of Exoplanets”. IAU. 2020年8月12日閲覧。

- ^ Overbye, Dennis (2020年12月31日). “Was That a Dropped Call From ET? - A spooky radio signal showed up after a radio telescope was aimed at the next star over from our sun.”. The New York Times 2020年12月31日閲覧。

- ^ a b c d Anglada-Escudé, Guillem; Amado, Pedro J.; Barnes, John; Berdiñas, Zaira M.; Butler, R. Paul; Coleman, Gavin A. L.; de la Cueva, Ignacio; Dreizler, Stefan et al. (August 25, 2016). “A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri”. Nature 536 (7617): 437–440. arXiv:1609.03449. Bibcode: 2016Natur.536..437A. doi:10.1038/nature19106. PMID 27558064.

- ^ Li, Yiting et al. (December 14, 2017). “A Candidate Transit Event around Proxima Centauri”. Research Notes of the AAS 1 (1): 49. arXiv:1712.04483. Bibcode: 2017RNAAS...1...49L. doi:10.3847/2515-5172/aaa0d5.

- ^ Kervella, Pierre; Arenou, Frédéric; Schneider, Jean (2020). “Orbital inclination and mass of the exoplanet candidate Proxima c”. Astronomy & Astrophysics 635: L14. arXiv:2003.13106. Bibcode: 2020A&A...635L..14K. doi:10.1051/0004-6361/202037551. ISSN 0004-6361.

- ^ Bixel, A.; Apai, D. (February 21, 2017). “Probabilistic Constraints on the Mass and Composition of Proxima b”. The Astrophysical Journal Letters 836 (2): L31. arXiv:1702.02542. Bibcode: 2017ApJ...836L..31W. doi:10.3847/2041-8213/aa5f51. hdl:10150/623234. ISSN 2041-8205.

- ^ “Proxima Centauri c”. 系外惑星データベース. 2020年10月3日閲覧。

- ^ Endl, M. & Kürster, M. (2008). “Toward detection of terrestrial planets in the habitable zone of our closest neighbor: Proxima Centauri”. Astronomy and Astrophysics 488 (3): 1149–1153. arXiv:0807.1452. Bibcode: 2008A&A...488.1149E. doi:10.1051/0004-6361:200810058.

- ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「apj118」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ Kürster, M.; Hatzes, A. P.; Cochran, W. D.; Döbereiner, S.; Dennerl, K.; Endl, M. (1999). “Precise radial velocities of Proxima Centauri. Strong constraints on a substellar companion”. Astronomy & Astrophysics Letters 344: L5–L8. arXiv:astro-ph/9903010. Bibcode: 1999A&A...344L...5K.

- ^ Saar, Steven H.; Donahue, Robert A. (1997). “Activity-related Radial Velocity Variation in Cool Stars”. Astrophysical Journal 485 (1): 319–326. Bibcode: 1997ApJ...485..319S. doi:10.1086/304392.

- ^ Schultz, A. B.; Hart, H. M.; Hershey, J. L.; Hamilton, F. C.; Kochte, M.; Bruhweiler, F. C.; Benedict, G. F.; Caldwell, John et al. (1998). “A possible companion to Proxima Centauri”. Astronomical Journal 115 (1): 345–350. Bibcode: 1998AJ....115..345S. doi:10.1086/300176.

- ^ Schroeder, Daniel J.; Golimowski, David A.; Brukardt, Ryan A.; Burrows, Christopher J.; Caldwell, John J.; Fastie, William G.; Ford, Holland C.; Hesman, Brigette et al. (2000). “A Search for Faint Companions to Nearby Stars Using the Wide Field Planetary Camera 2”. The Astronomical Journal 119 (2): 906–922. Bibcode: 2000AJ....119..906S. doi:10.1086/301227.

- ^ Lurie, John C.; Henry, Todd J.; Jao, Wei-Chun; Quinn, Samuel N.; Winters, Jennifer G.; Ianna, Philip A.; Koerner, David W.; Riedel, Adric R. et al. (November 2014). “The Solar Neighborhood. XXXIV. a Search for Planets Orbiting Nearby M Dwarfs Using Astrometry”. The Astronomical Journal 148 (5): 12. arXiv:1407.4820. Bibcode: 2014AJ....148...91L. doi:10.1088/0004-6256/148/5/91. 91.

- ^ Chang, Kenneth (2016年8月24日). “One star over, a planet that might be another Earth”. New York Times 2016年8月24日閲覧。

- ^ Knapton, Sarah (2016年8月24日). “Proxima b: Alien life could exist on 'second Earth' found orbiting our nearest star in Alpha Centauri system”. The Telegraph (Telegraph Media Group) 2016年8月24日閲覧。

- ^ “Proxima b is our neighbor ... better get used to it!”. Pale Red Dot (2016年8月24日). 2016年8月24日閲覧。

- ^ Aron, Jacob. August 24, 2016. Proxima b: Closest Earth-like planet discovered right next door. New Scientist. Retrieved August 24, 2016.

- ^ “Follow a Live Planet Hunt!”. European Southern Observatory (2016年1月15日). 2016年8月24日閲覧。

- ^ “Proxima b By the Numbers: Possibly Earth-Like World at the Next Star Over”. Space.com (2016年8月24日). 2016年8月25日閲覧。

- ^ Liu, Hui-Gen et al. (January 2018). “Searching for the Transit of the Earth-mass Exoplanet Proxima Centauri b in Antarctica: Preliminary Result”. The Astronomical Journal 155 (1): 10. arXiv:1711.07018. Bibcode: 2018AJ....155...12L. doi:10.3847/1538-3881/aa9b86. 12.

- ^ a b Billings, Lee (April 12, 2019). “A Second Planet May Orbit Earth's Nearest Neighboring Star”. Scientific American 2019年4月12日閲覧。.

- ^ a b c Wall, Mike (2019年4月12日). “Possible 2nd Planet Spotted Around Proxima Centauri”. Space.com. 2019年4月12日閲覧。

- ^ Benedict, Fritz (2020年6月2日). “Texas Astronomer Uses 25-year-old Hubble Data to Confirm Planet Proxima Centauri c”. McDonald Observatory. University of Texas. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ Gratton, R. (June 2020). “Searching for the near-infrared counterpart of Proxima c using multi-epoch high-contrast SPHERE data at VLT”. Astronomy & Astrophysics 638: A120. arXiv:2004.06685. Bibcode: 2020A&A...638A.120G. doi:10.1051/0004-6361/202037594.

- ^ Anglada, Guillem; Amado, Pedro J; Ortiz, Jose L; Gómez, José F; Macías, Enrique; Alberdi, Antxon; Osorio, Mayra; Gómez, José L et al. (2017). “ALMA Discovery of Dust Belts Around Proxima Centauri”. The Astrophysical Journal 850 (1): L6. arXiv:1711.00578. Bibcode: 2017ApJ...850L...6A. doi:10.3847/2041-8213/aa978b.

- ^ “Proxima Centauri's no good, very bad day”. Science Daily. (2018年2月26日) 2018年3月1日閲覧。

- ^ MacGregor, Meredith A. et al. (2018). “Detection of a Millimeter Flare From Proxima Centauri”. Astrophysical Journal Letters 855 (1): L2. arXiv:1802.08257. Bibcode: 2018ApJ...855L...2M. doi:10.3847/2041-8213/aaad6b.

- ^ Endl, M.; Kuerster, M.; Rouesnel, F.; Els, S.; Hatzes, A. P.; Cochran, W. D. (18–21 June 2002). Deming, Drake (ed.). Extrasolar terrestrial planets: can we detect them already?. Conference Proceedings, Scientific Frontiers in Research on Extrasolar Planets. Washington, DC. pp. 75–79. arXiv:astro-ph/0208462. Bibcode:2003ASPC..294...75E。

- ^ Tarter; Jill C.; Mancinelli, Rocco L.; Aurnou, Jonathan M.; Backman, Dana E.; Basri, Gibor S.; Boss, Alan P.; Clarke, Andrew et al. (2007). “A reappraisal of the habitability of planets around M dwarf stars”. Astrobiology 7 (1): 30–65. arXiv:astro-ph/0609799. Bibcode: 2007AsBio...7...30T. doi:10.1089/ast.2006.0124. PMID 17407403.

- ^ Alpert, Mark (November 2005). “Red star rising”. Scientific American 293 (5): 28. Bibcode: 2005SciAm.293e..28A. doi:10.1038/scientificamerican1105-28. PMID 16318021.

- ^ Ward, Peter D.; Brownlee, Donald (2000). Rare Earth: why complex life is uncommon in the universe. Springer Publishing. ISBN 978-0-387-98701-9

- ^ Khodachenko; Maxim L.; Lammer, Helmut; Grießmeier, Jean-Mathias; Leitner, Martin; Selsis, Franck; Eiroa, Carlos; Hanslmeier, Arnold et al. (2007). “Coronal Mass Ejection (CME) activity of low mass M stars as an important factor for the habitability of terrestrial exoplanets. I. CME impact on expected magnetospheres of earth-like exoplanets in close-in habitable zones”. Astrobiology 7 (1): 167–184. Bibcode: 2007AsBio...7..167K. doi:10.1089/ast.2006.0127. PMID 17407406.

- ^ Gilster, Paul (2004). Centauri dreams: imagining and planning. Springer. ISBN 978-0-387-00436-5

- ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「KervellaThévenin2017」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ 引用エラー: 無効な

<ref>タグです。「aaa379」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ Crawford, I. A. (September 1990). “Interstellar Travel: A Review for Astronomers”. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 31: 377–400. Bibcode: 1990QJRAS..31..377C.

- ^ “Spacecraft escaping the Solar System”. Heavens Above. 2016年12月25日閲覧。

- ^ a b Beals, K. A. (1988年). “Project Longshot, an Unmanned Probe to Alpha Centauri”. NASA-CR-184718. U. S. Naval Academy. 2008年6月13日閲覧。

- ^ Merali, Zeeya (May 27, 2016). “Shooting for a star”. Science 352 (6289): 1040–1041. doi:10.1126/science.352.6289.1040. PMID 27230357.

- ^ Popkin, Gabriel (February 2, 2017). “What it would take to reach the stars”. Nature 542 (7639): 20–22. Bibcode: 2017Natur.542...20P. doi:10.1038/542020a. PMID 28150784.

- ^ Tayler, Roger John (1994). The Stars: Their Structure and Evolution. Cambridge University Press. p. 16. ISBN 978-0-521-45885-6

- ^ O'Callaghan, Jonathan (2020年12月18日). “Alien Hunters Discover Mysterious Radio Signal from Proxima Centauri” (英語). Scientific American. 2020年12月19日閲覧。

引用エラー: <references> で定義されている name "aaa397" の <ref> タグは、先行するテキスト内で使用されていません。

引用エラー: <references> で定義されている name "aaa519_A105" の <ref> タグは、先行するテキスト内で使用されていません。

引用エラー: <references> で定義されている name "Yadav2016" の <ref> タグは、先行するテキスト内で使用されていません。

<references> で定義されている name "PasseggerWende-von Berg2016" の <ref> タグは、先行するテキスト内で使用されていません。