大久野島の毒ガス製造

| |

| |

| 施設情報 | |

| 専門分野 | 化学兵器(毒ガス)関連 |

| 事業主体 | 竹原市 |

| 管理運営 | 休暇村大久野島 |

| 開館 | 1988年 |

| 所在地 |

〒729-2311 広島県竹原市忠海町大久野島5491 |

| 位置 | 北緯34度18分21.4秒 東経132度59分38.8秒 / 北緯34.305944度 東経132.994111度座標: 北緯34度18分21.4秒 東経132度59分38.8秒 / 北緯34.305944度 東経132.994111度 |

| 外部リンク | 竹原市大久野島毒ガス資料館 |

| プロジェクト:GLAM | |

大久野島毒ガス資料館(おおくのしまどくガスしりょうかん)は、広島県竹原市の大久野島にある戦争の兵器として使われた毒ガスに関する博物館である。

概要

この島では1929年(昭和4年)から1944年(昭和19年)[1]あるいは1945年(昭和20年)終戦まで、秘密裏に大日本帝国陸軍によって毒ガスが製造されていた。その歴史を風化させないという地元住民の願いがあり、毒ガス資料館が建設された。

建物自体は竹原市および周辺市町の元工員や動員学徒など毒ガス被害者の数団体で結成された「大久野島毒ガス被害者対策連絡協議会」[2]が建設し、竹原市に寄贈[3]。1988年(昭和63年)4月、竹原市所有・連絡協の運営で開館した[3]。この経緯は、当時島全体は環境庁(現環境省)が所有する国有地であったこと、国側は建設は許可したものの毒ガスのことを公表することに消極的であったことから[3]。初代館長は元工員でのち竹原市役所に勤務した村上初一[3]。

2006年から指定管理者制度を導入、2009年から「休暇村大久野島」が管理している[3]。近年連絡協議会は高齢化によって維持活動が困難になりつつあるとして、毒ガスに関する各種資料の保存に関して国の介入を呼びかけている[4]。

年間入場者数は、開館当初は5・6万人台、最大は1995年で約6万5千人、そこから1990年代後半に減少の一途をたどり、2004年から2008年の間は2万人台、2015年時点ではウサギの島として観光客が増大したことに伴い4万人台にまで回復している[5]。

島内には毒ガスを製造していた頃の建物が遺構として残っているが、ほぼ立ち入り禁止であることに注意が必要である。大久野島神社境内にある殉職碑は2人目の死者がでた1937年に建立されたもの[6]、毒ガス障害死没者慰霊碑は1983年に建立されたもので、以降毎年協議会の主催で慰霊式が行われている[1]。詳細は休暇村大久野島が公開するパンフレット『島内MAPのご案内 (PDF) 』を参照。

展示内容

資料は2013年時点で約600点収蔵[3]。展示物は以下のもの。

島にある軍事遺構も含め、戦争における大量破壊兵器による悲惨さを伝えるという意味では広島平和記念資料館・原爆ドームなどと同じである[1]。ただしこちらは加害者としての歴史、つまり中国での使用に関する資料も展示している[1]。またイランへの医療支援として、イラン・イラク戦争での毒ガス後遺症治療にあたる医師・看護婦をそのノウハウを持つ広島の医療機関が受けいれたこと[7]が縁で、その関連資料も展示している。

利用情報

交通

大久野島#交通参照

歴史

背景

近代に入り豊田郡の郡役場は大久野島の北側である忠海に置かれた[11]。明治23年(1890年)忠海に呉憲兵分隊が置かれ、大久野島には明治35年(1902年)国土防衛と当時の兵器性能の問題から陸軍の芸予要塞が築かれ、忠海には大正7年(1918年)陸軍電信独立大隊も置かれた[11][12][10]。

つまり、忠海は近代に入り郡の政治の中心となり、陸軍としても重要な位置を占めていた[10][11]。当時の地図では芸予要塞秘匿のため忠海一帯から来島海峡まで瀬戸内海を縦断するように赤で塗りつぶされていたという[13]。現在一般的な説として、昭和初期に毒ガス製造所があったため当時陸地測量部が発行した一般向け地図では大久野島一帯は空白地域として扱われた“地図から消された島”と言われている[1][14]が、実際にはそれより前から検閲されていたことになる。一方でこの島の南から東への海域は“三原瀬戸航路”、近代において潮流の影響で来島海峡を航行できない船が通っていた重要な航路であり(大浜埼灯台#沿革参照)、大久野島灯台を目印に多くの船が航行していた[15][16]。灯台付近のみ逓信省所管[15]だが、毒ガス製造所が開所するにあたり島のすべてが陸軍用地となったとする資料がある[1]。また島が軍用地となった際に、灯台付近のみ南側の愛媛県大三島の行政管理下に委任していたとする資料がある[17]。

日本軍の毒ガスは第一次世界大戦での他国の頻繁な使用を受けて、まず大正3年(1914年)陸軍技術審査部で研究が始まる[9]。大正14年(1925年)ジュネーブ議定書で化学兵器の戦争利用は禁止されたが、当時の日本はこれに署名はしたが批准はしなかった(のち1970年批准[18])。その中で陸軍唯一の毒ガス製造所が大久野島に設置された理由については、毒ガスを研究する市民団体などで以下のとおり結論づけられている。

- 大正12年(1923年)関東大震災を受けて、陸軍は毒ガス関連施設を地方に置きたい考えに至った。そこで、労働力と資材確保がし易く、一方で事故が起きた場合でも被害の拡散が小さいこと、そして中国大陸から近い、ところが選ばれた[10][19]。

- 大正9年(1920年)第一次世界大戦終結後の戦後恐慌、大正13年(1924年)芸予要塞が廃止されたことを受けて、忠海町は不況対策として陸軍施設を積極的に誘致した。その中で大崎上島出身で立憲政友会代議士の望月圭介[注 1]が誘致に尽力した[10][13][19]。

大久野島には昭和2年(1927年)から工場建設が始まり、昭和4年(1929年)陸軍造兵廠火工廠忠海兵器製造所が開所し、毒ガス製造を開始する[1][9][11]。 以下、陸軍の毒ガス研究および生産の編成を記載する。

| 研究 | 陸軍科学研究所 | 大正8年(1919年) | [9] |

| 製造 | 陸軍造兵廠忠海製造所 | 昭和4年(1929年) | [9] |

| 教育訓練 | 陸軍習志野学校 | 昭和8年(1933年) | [9] |

| 充填 | 陸軍造兵廠曽根製造所 | 昭和12年(1937年) | [9] |

なお「陸軍造兵廠忠海製造所」として開所、のち「東京第二陸軍造兵廠忠海兵器製造所」となり、終戦頃には「臣第2963部隊」と部隊名に変っていたという[13]。

一般的な説明として、習志野で運用訓練し、大久野島で化学物質が作られ、曽根 (北九州市)まで輸送しそこで兵器として詰め替えられ、大陸(日中戦争)で用いた、としている[1][10][19][22]。

生産

以下、当時制式化されていた毒ガスを示す。呼称は陸軍は色で、海軍は○○号特薬と番号で区別しており[9]、ここでは陸軍式を用いる。

| 名称 | 種類 | 化学物質 | 外観 | 臭気 | 推定生産量[注 2] (t) |

備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最盛期 月生産量 [注 3] |

総生産量 [注 4] | ||||||

| ちや (茶) |

血液剤 | シアン化水素 (青酸) |

微褐色 液体 |

アーモンド | 50 | 248 | [22][24][23] |

| みどり (緑) |

催涙剤 | クロロ アセトフェノン |

微黄色 固体 |

りんご花 | 25 | 28 | C号とも [9][22][24][23][25] |

| きい (黄) |

びらん剤 | マスタード (イペリット) |

褐色 粘液体 |

ケシ | 200 ~450 |

(甲) 915 (乙) 921 (丙) 969 |

きい一号、A号とも [23][9][24][22][17] |

| ルイサイト | 微黄色 粘液体 |

テンジクアオイ | 50 | 1,268 | きい二号、A号とも いわゆる「死の露」 [23][9][24][26][22] | ||

| あか (赤) |

嘔吐剤 | ジフェニル シアノアルシン |

淡緑色 固体 |

ニンニク +アーモンド |

50 ~80 |

1,757 | [9][22][24][23] |

| あを (青) |

窒息剤 | ホスゲン | 干し草 | [9][24][27] | |||

| しろ (白) |

発煙剤 | トリクロロ アルシン |

刺激臭 | [24][27] | |||

昭和8年(1933年)ごろに大量生産できるようになり[29]、生産のピークは昭和15年(1940年)・昭和16年(1941年)とされ[1][29]、これ以降は戦争が長引くにつれ海上封鎖により海外から物資が届かなくなったため生産が縮小していった[30]。

最初に製造が試みられた毒ガスはフランス式イペリット[31][32]。イペリット製法はフランス式とドイツ式があったが、フランス式のほうが製法としては簡単だったが不純物が多く保存の際に定期的にガス抜きをしないとガス爆発したという問題点があった[33]。同じきい剤(びらん剤)でもイペリットとルイサイトで生産量が異なるのは、ルイサイトの方が毒性が強く製造時の危険が少なかったが、製造コストが高く湿気を含む大気中や保管中の安定性が低く、更に実戦での効果がイペリットより劣っていたため、イペリットに生産の重点が置かれていった[26][34]。イペリットの甲乙丙とは、甲がドイツ式・乙がフランス式で、丙はドイツ式イペリットの融点を下げ不凍性を高めた寒冷地用のもの[17][34][35]。あか剤(嘔吐剤)は、国の資料ではジフェニルシアノアルシン(DC)とジフェニルクロロアルシン(DA)の混合[36]、当時の陸軍技手・軍属工員の資料ではDC単独のもの[22][27]として説明している。みどり剤(催涙剤)は、当初製造していた工場が手狭となったため新築移転したがそこでの製造は短期間に終わり、終戦までストック品で需要を満たしていた[37]。嘔吐剤アダムサイトも製造していたが毒性が低かったため制式採用に至らす、製造を止め工場を他の製造に転用している[38][39]。

また毒ガス成分以外も生産されている。

- 青酸燻蒸剤

- この島で最初に作られた物質は毒ガスではなく、青酸を用いた殺虫殺鼠剤サイロームである[40]。まずサイローム製造とフランス式イペリット試作から始まり、後にサイローム製造が毒ガスちや剤製造に転用され双方並行して作られていた[40][22][28][32]。陸軍で特許を取っていたという話もある[29]。

- 瀬戸内海の島嶼では近代に入ると柑橘栽培が盛んになったことからヤノネカイガラムシ退治に、また貨物船の倉庫ではネズミ退治に用いられ、造兵廠の印が入ったサイロームはよく効くとして広く流通しており、製造所は利益を得ていた[6][40]。製造所側は、この製造作業で熟練工の離職防止および熟練工養成として、また世間へのイメージアップとして、期待していたという[6]。その反面、取扱を過大に危険視されたことから製造所に使用委託の申し入れが多かったという[6]。

- サイローム - 青酸を珪藻土に付着させ、缶詰して販売した[40]。当時は柑橘の木を天幕で覆いその中で青酸ソーダと硫酸を容器で混ぜて青酸ガスを発生させて貝殻虫を退治するポット法が行われていた[6]。それに対してサイロームは缶を開けて内容物を新聞紙などに広げるだけで青酸ガスが発生するため従来のポット法より容易であった[6]。サイローム法とも[41]。

- カルサイト - 青酸を賦形剤に付着させ錠剤とし、缶詰して販売した[28]。これは青酸が付着した固形状のものを機械で粉々にしながら天幕の中に送り込み青酸ガスを発生させる[42]というカルチット法[41]で用いられた。

- 筒類

- 発煙筒 - 陸軍板橋火薬製造所から業務を引き継いで開所当初から製作されていた。第一次上海事変を機に本格的に製造が始まり中国戦線での拡大に伴って需要が続き太平洋戦争以降は更に格段に需要が上がったことから、終戦まで製造中止されることなく作られていた[31][43]。また製造側からすると、他の作業より危険が少ないことから製造所に入ったばかりの工員が作業に慣れるため最初にやる工程として、あるいは毒ガス製造過程で問題が起き一旦作業がストップした際に代わりとして、あるいは毒ガス障害者の休養作業として、発煙筒製造が行われていた[44][31][45]。

- あか筒 - くしゃみ筒。あか(ジフェニルシアノアルシン)を軽石に付着させ点火剤・加熱剤と一緒に筒体に入れたもの[27]。ジフェニルシアノアルシンは安定した化合物で、揮発性は大久野島で作られた毒ガスの中で最も低く、加熱しないと毒性は現れなかった[22][28]

- みどり筒 - 催涙筒。みどり(クロロアセトフェノン)をセルロイド片に付着させ点火剤と一緒に筒体に入れたもの[27]。あるいは点火剤・小粒薬を入れた筒体に臭化ベンジルを填実したもの[27]。

- ちび弾

- 青酸は不安定な液体であるため、当時安定剤として銅を用いていた[46]。これは小さな球形ガラス瓶の中に青酸と銅粉を詰めたもの[22][46]。昭和17年(1942年)10月忠海から小樽を経てアッツ島など北方方面へ、昭和18年(1943年)5月忠海からサイゴン(ホーチミン市)へ送ったとする証言が残っている[46]。工員も投げる練習をしたという[22]。

- 火薬

- 昭和19年(1944年)、不要となった工場を改造し陸軍宇治製造所から火薬製造作業の一部が移された。火薬は砲弾用に用いられた[13][28]。

- 風船爆弾

- 太平洋戦争末期、動員学徒が風船爆弾の球体部分を作っており、梱包して発送していた[13][47][48]。

- 玉砕兵器

- 太平洋戦争末期、硝那薬包という小型爆破薬が作られていた[49]。

施設

昭和2年(1927年)島内に軍事工場が設けられることとなり、農家の立ち退きおよび一般人の立入禁止処置が取られた[13]。ただ昭和金融恐慌の最中にあったことから、この工場建設工事は久野島景気とも言われ喜ばれもした[13]。一応の完成は昭和4年(1929年)春のことで、同年4月1日付で陸軍造兵廠火工廠忠海兵器製造所が誕生、開所式は同年5月19日に行われた[13]。

まず島の南西部にあたる三軒屋地区で土地造成と施設建設が進んだ[13]。島の東側は斜面が多く[13]、また三原瀬戸航路側でもある。島の南東側に桟橋・事務所・発電所・倉庫などが建設され、海岸に沿ってそれらを繋ぎ工場敷地まで結ぶ幅4mの道路が整備された[13]。そして昭和7年(1932年)三呉線忠海駅が開業し曽根まで貨車輸送する体制が確立したことにより施設の再配置として、更に三軒屋地区が手狭になったことと旧型となった施設の更新として、島の西中部にあたる長浦地区に建設されていった[13][37][46]。それでも手狭となったため、北側の本州(本土)側の忠海にも関連施設が建てられている[13]。中には新規で建て製造をはじめたものの短期間で止めた施設もある[37]。また製造工場群はほぼ西側一帯に配置された反面、東側発電所周辺は毒ガスの気配すら感じなかったという[51]。かつては島内で松茸が採取できたが、昭和10年(1935年)ごろから取れなくなったという[52]。

そして軍機保護法に基づき、白地に黒文字で「立入禁止」と書かれた立て看板が島の周囲に建てられていった[37]。島全体は植樹され[53]緑で覆われ[注 5]、建物には迷彩が施された[54]。資材も樹木で隠していた。機密保持のため箝口令が敷かれ憲兵が厳しく監視していた[17][29]。証言によると、大久野島を見るな、あるいは絶対撮影するなと言われ[55]、呉線ではこの島付近になると海側の窓を鎧戸で閉められ見えなくしていたという[17]。

- 島内の建物配置などは、竹原観光ナビ『パンフレットダウンロード(大久野島)』や、「昭和14年「密大日記」第13冊”化学兵器貯蔵設備追加實施に関する件”」 アジア歴史資料センター Ref.C01004702600 や、市民団体毒ガス島歴史研究所が作成した地図『伝言(東京第二陸軍造兵廠忠海製造所)案内図』、市民団体大久野島から平和と環境を考える会が作成した地図『大久野島の遺跡地図』を参照。以下は主に終戦間際ごろの配置になる。

|

- 1. 島の北端には点火試験場があった。発煙筒や発射式のあか筒などをここで試験した[56]。

- 2. この海岸は唐人傘とも呼ばれ、発煙筒などの試験が行われ、更にルイサイトの原料の一つである塩を作っていた。近代において塩は専売制で基本的には竹原から購入していた[57][17]。

- 4. 芸予要塞北部砲台跡(西側)。毒ガスを貯蔵していた[58]。

- 5. 北部監視所。芸予要塞運営時からあったもので、太平洋戦争末期に高射砲隊が駐屯した[59][60]。

- 6. 芸予要塞北部砲台跡(東側)。毒ガスを貯蔵していた。1996年に土壌のヒ素汚染が発覚し、1999年に洗浄処理が行われた、現在入ることができる[58][60]。

- 3. 現在テニスコートが並ぶ一体は、製品倉庫・発煙筒工場・みどり一号工室(クロロアセトフェノン工場)・みどり筒工室などがあった[62][17]。

- 4. 長浦桟橋があった。ここから曽根へ向けて運ばれていたという[63]。太平洋戦争末期、空襲の危険性が高まるにつれ、本土側と最短距離になるこの桟橋を通勤用として用いられていた[48]。

- 5. この敷地では、まずアダムサイト、次にあか(ジフェニルシアノアルシン)、最後にきい(イペリット)が生産されていた。最後にできたのがA二工室と呼ばれたドイツ式イペリット製造工場があった。製造所最大の工場だった[38][62][17]。

- 6. 貯蔵タンク台座跡。全部で32個ある[17][60]。

-

7. 芸予要塞中部砲台跡。毒ガス貯蔵庫として用いられていた[33]。

-

3. A三工室と呼ばれたルイサイト製造工場[67]。

-

4. ほぼ同じ位置の現状。休暇村大久野島。

-

7. 左下が現在も残る貯水池。その右上が現在も残る研究所。

-

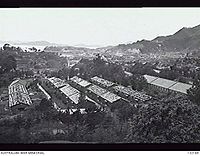

本土側忠海に造られた関連施設群。左写真の右端。

拡大途中のことになる昭和8年(1933年)には秩父宮雍仁親王が、昭和9年(1934年)には高松宮宣仁親王が視察のため来島している[37]。太平洋戦争中忠海には、松竹歌劇団星光子一座、斎藤隆夫が指揮する日本合唱団、山田耕筰の楽団、守田勘彌・水谷八重子一座と、慰問団が訪れている[44][82]。

そして戦中、連合国軍側がこの島の製造所の存在を知っていたかは不明。戦争末期この島には高射砲隊が常駐することになり、昭和20年(1945年)7月の一度だけ上空に偵察機が飛来してきたが、高射砲隊はバレることを恐れて撃たなかったという[59]。

周辺では、呉市(呉軍港空襲)、周辺島嶼である因島(因島空襲)や契島、あるいは今治市(松山大空襲)や福山市(福山大空襲)が攻撃されており[48]、当時の工員は空襲の恐怖を感じながら作業していたという[13][83]。契島が機銃掃射された日、この島に本土からの通勤船が到着したちょうどそのときに空襲警報が鳴り、円滑に島からの退避行動が取られたという[48]。松山市(あるいは今治)の空襲で発生した火が、大三島の山を真紅に染め、それが大久野島から見えたという[48]。

人員

陸軍出身の歴代所長[13]は以下の通り。

- 初代 : 大島駿

- 2代 : 生田重勝

- 3代 : 信氏良吉

- 4代 : 服部誠吾

- 5代 : 中橋桂次郎

- 6代 : 阿部三雄

- 7代 : 山中峰次

所長と陸軍技手数十人程度から始まり、施設拡張・製造方式再検討を続け拡大していった[13]。初期は昭和恐慌の最中にあった。軍属(工員)には近隣で雇用されたもの、初期には日給の6割が危険手当加給という給料体制に釣られ製造所を建設していた日雇い労働者の中にはそのまま島に残ったものもいる[6][39]。彼らは毒ガス製造どころか工業的製造で仕事に就いたことのないものたちであったことから、1ヶ月に渡り基礎教育が仕込まれている[6]。昭和8年(1933年)入所した工員によると、その年に入所したのは24人でほぼ製造所内に縁故者のある者だった[83]。

陸軍の工場であるため工員も階級制であった[17]。勤務時間は1日8時間から10時間[84][85]、中毒予防として例えばイペリット製造現場では1時間働いて2時間別室で休憩[85]、という体制だった。基本的に工員は実績を重ねるごとに基本給昇給、それに危険手当が別途ついて、残業手当・深夜手当[30]・年末賞与[83]、など様々な賞与があった[17]。危険手当の付与は現場職長の裁量に一任され、現場によって6割/4割/2割加給・加給なし、となった[83][30]。ただ賞与が出た際には給料から天引の形で国債(戦時国債)を買わされたという[30]。一方で機密保持のため憲兵によって厳しく監視され、口外や物品の持ち出しは厳しく罰せられた[17][29]。自主退職はほぼ却下され、受傷して働けなくなって退職許可(解雇命令)が下された[30][17][29]。友和会という工員の労働団体が結成されたが昭和10年(1935年)軍から解散命令が下された[83]。元陸軍技手の証言によると、平時には毎年春秋の2回慰安会が行われており、諸経費が支給され額は旅費と清酒1合付きの弁当で尽きる程度であったそうで、太平洋戦争が続く中で自然消滅したという[86]。太平洋戦争末期、工員にも召集が来ていたが、19歳になってもここで働いていれば1年間の入隊延期ができたという[87]。

季節・気象条件によっては原料の塩酸や硫酸からガスが発生しむせたという[88][89]。製造施設からヒ素化合物が排水管を通って海に流れていた[90]。生産拡大に伴い、相当数の中毒患者が発生した[43]。どの作業でも身体に害を及ぼさないものはなく[30]、ほとんどの工員にとって毒ガスによる受傷は2度や3度どころではなかった[29]。ゴムの防毒着に長靴・ゴム手袋・防毒面で防護していたが、ズボンと長靴の間・上着と手袋の間とつなぎ目から毒ガスが入り込み汗で湿気やすい脇の下や股間を受傷していた[83]。A二工室(ドイツ式イペリット工場)での夜間作業[注 6]、フランス式イペリット真空蒸溜[注 7]、焼却場での残渣焼却、が中毒症状が重患になる三毒と言われていたという[28]。当時陸軍技手の中で「大久野島で毒物製造に関係しておれば一度は肺炎の洗礼を受けるであろう」と言われており、研究員の確保に苦労していたという[43]。末期に入った勤労奉仕の女学生の証言によると、黒く焼けた鉄の色をした顔、目の縁が黒くなった顔、ガラガラ声、の工員を見たという[45]。

製造所稼動時、死亡3件[30](島構内だけで2件[6])あったことが公には分かっている。ただし軍属(工員)ではなく軍直属の技手や、医務解雇などで被毒して退職した後での工員、など公になっていない死者はいる[30][29]。

- 昭和8年(1933年)サイローム製造過程でゴム管から青酸を缶に注入する作業中に誤ってその飛沫を大量に浴び、そこがガスマスク先の吸収缶近くであったため中和剤を通り抜けて一気に体内に入り、数時間後絶命した。製造所初の犠牲者であり、日本人として初めて毒ガスによって死亡した人物となった[6][83]。

- フランス式イペリットが量産体制に入り昼夜兼業で長時間製造された。その際にイペリットを原因とする障害者が激増した。その障害を抱えた一人が、トラック荷役中に踏み板で足を滑らせて頭から一塩化硫黄を浴び、死亡した[6]。

- 曽根へ毒物を運搬する際に馬車も用いられていた。ある時、馬が尻尾にジフェニルシアノアルシンを付けたままその尻尾でハエを払ったことで、近くで作業中の人物が全身に浴びて数カ月後死亡した[17]。

昭和12年(1937年)大久野島神社に殉職碑が建立されている[6]。最も危険な毒物になるルイサイト[17]では人命に関わる事故は発生しなかった[26]。発煙筒製造現場では数十人が全治まで3ヶ月から半年を要した火災事故が発生している[44]。元陸軍技手の証言によると、こうした事故が起こると「同じ失敗を再度繰り返すナ」とその都度安全対策がとられたため、年々障害範囲は少なくなっていったという[91]。ただしそれは外傷に対してのみで、内傷特に呼吸器系に関しては想定していなかった[91]。一般工員はそもそも製造していた物自体の知識が不足していたこともあり、危険手当加増目当てで自ら進んで危険な現場に志願したものもいた[30]。また当時は就業不良=悪という考えがあり「身体に異常があればすぐに診療所に行って治療を受けるよう」と厳しく指導され医務室へ行っただけで少々の傷害でも休業処置がとられていた[83][17]。それに対して工員側は、使命感から、あるいは生活がかかっているため、あるいは憲兵が徹底的に調査するため、休業や入院を嫌がって少々の傷害でも作業に従事していた[83]。受傷箇所によっては気軽に申告できない女性工員にとってはさらなる苦痛を味わったという[83]。働けなくなって退職したとしても、軍から召集令状が来ていた[30][83]。

昭和12年(1938年)頃から大量生産要員として多数の新入工員を入れたが、未経験者に対して指導工員の絶対数が少ないため、早い段階から受傷し昭和15年(1940年)末ごろから若年工員に離職者が出始めた[83]。国家総動員法に基づき昭和15年には旧制高等小学校卒業者を対象とした技能者養成所が島に開校している[92]。戦争が続く中で、工員(軍属)にも応召者が出ていた[83]。そして労働者確保のため徴用工や学徒勤労動員・勤労報国隊が用いられた[13][1]。これらの募集には毒ガスとは言わず「化学を応用した皇軍兵器」と説明した[93]。徴用工は2年間だけだがほぼ危険な現場に行かされたという[30]。

製造所末期には完全に軍隊化していた[48]。硝酸・硫酸・塩酸などが主成分が海上封鎖により海外から入ってこなくなったため、製造自体は縮小していった[30]。そして筒類製造に主力が注がれた[13]。新しい防護用具も不足し、交換しないまま古い防護用具を着続けたため、受傷者は増加していた[83]。不要となっていたあか一号工室や遊休工場は火薬工場に転用された[13][30]。忠海製造所での製造自体が縮小していたため、技術を持った工員は荒尾・板橋・宇治・岩鼻・坂市と他の陸軍の火薬製造所増設工事へ応援出張した[30]。

日本本土空襲が本格化すると島内の作業を地下化することとなり、工員のほとんどが防弾壁の構築と防空壕掘りに従事した[13][48]。昭和20年(1945年)2月に完了し、物資の疎開および作業の地下移転が行われた[48]。勤労奉仕の女学生・中学生は風船爆弾の気球部分の製造を担った[1][48][94]。毒ガス製造は昭和19年までで昭和20年にはそれを止め風船爆弾製造作業をしていたとする資料があるが[1]、こういった背景にある。彼女たちはその他にも、草取り、焼却場へのごみ運び、発煙筒をつくる作業など様々であったという[45]。疎開作業にも従事しており、制服にハチマキ・麦わら帽子姿で作業服は着ずゴム手袋だけで毒ガス製品を触っており、後遺症を抱えてしまうことになる[72][94][45]。

広島市への原子爆弾投下の際には、ここから軍医以下12人からなる救護班を編成し8月7日広島入りし日赤病院(福屋とも)で救護にあたった[48][95](入市被爆したことになる)。この12人の中には勤労奉仕の女学生もいた[96]。

結局島内で作業に従事したのは、ピーク時で約3,000人[29]とも約5,000人[97]、のべ人数で約6,500人[1]とも約6,700人[29]と言われている。

以下参考例として、昭和8年つまり開所4年目に入所しのち化学工となった人物の沿革を示す。体が蝕まれるため6年以上働いたものはほとんどいなかったという[30]。なお例に出した化学工の人物は終戦までに3度退職願を出したがすべて却下されている[83]。ちなみに化学工は現場がよく変わり、毒ガス製造に直接関わったことから日給が最も高かった[98]。

- 昭和8年度

- 4月 : 入所。誓約書に捺印「入所後は上司の命令に服従し勤務に精励、製造所内の模様は絶対に他言しません」と誓わされる。日給1円10銭。各自に白い作業着が支給され、まず普通兵器(発煙筒)の検缶作業から始める。次いでテルミット充填、発煙剤充填、導火索の加工などの発煙筒製造作業[83]。

- 5月 : 甲みどり筒の仕上げおよび填実作業[83]。

- 8月 : 演習用筒類(現示筒、甲・乙・丙みどり筒および代用あか筒等)の填実作業の習得[83]。

- 10月 : 毒ガスの実態を教育認識させるための見本(毒煙筒、試臭器)の填実作業[83]。

- 11月 : A三工室(ルイサイト工場)竣工にあたり同工室所属[83]。

- 12月 : 昇給、日給1円12銭[83]。

- 1月 : 発煙筒製造作業[83]。

- 2月 : A一工室(イペリット工場)での試運転に1週間従事、その後1ヶ月余り休業作業として発煙筒製造作業[83]。

- 3月 : A一工室できい一号乙の真空蒸留試験に参加、容器洗い作業中に初受傷し自宅休業。曰く「一番先に目と咽喉を浸され一時眼が開かなくなり声も出なくなり一日後には上半身に小さい水泡がいっぱい出来て身体は茶褐色となり入浴も出来ず、すれると皮膚がむげるので静かにして寝て居るより外なく一週間位い経た後に皮がぽりぽりむげ出して来ると追い追いと楽になって来ました。」[83]

- 昭和9年度

- 4月 : 普通工に昇格。日給1円26銭[83]。

- 4月29日 : 昭和六年乃至九年事変(満洲事変・第一次上海事変)における勤労に対し金15円賜う[83]。

- 5月 : A四工室(イペリット工場)全装置完成、試運転から製造に。不慣れなことと暑さで傷害者が続出し一時中止し秋から再開することになった[83]。

- 6月 : 昇給、日給1円29銭[83]。

- 9月 : きい二号大量生産命令によりA三工室製造準備。10月から1ヶ月間作業。全従業員の2/3以上が傷害患者となった[83]。

- 12月 : A四工室の手入れ[83]。

- 1月 : 配置換え。それまでは工員がいなかったため1つの工場に全員集まって作業していたが、このときから専属化が始まった。あか一号製造班長、A三付属工室アセチレンガス製造班長、A四工室塩素導入(応援)班長を命じられる[83]。

- 昭和10年度

- 昭和11年度

- 昭和12年度

- 昭和13年度

- 昭和14年度

- 4月 : 工員副長事務取扱を命じられる。工員詰所に入り全工員の勤務割事務を担当した[83]。

- 9月 : 第二次世界大戦勃発。

- 昭和15年度

- 昭和16年度

- 4月 : 進級制度改革により、化学工に昇格を命じられる[83]。

- 12月 : 太平洋戦争勃発。

- 昭和19年度

同様に参考として技能者養成所の概要を示す。

- 入所時、「今日から20年間は、自分の理由で辞めるようなことはしません」「軍規保護法を絶対に守ります」「大久野島でおきる一切のことは家庭に帰っても話しません」などの内容が書かれた誓約書を書く[30][29]。

- 就学期間は昭和15年度1期生が3年制、昭和16年度2期生が2年制、昭和17年度以降から終戦まで1年制[92]。給料が出た[29](金額不明)。

- 幹部工員を養成する見習工員科と一般工員を養成する養成工員科があり、当初は全員養成工として入所し1学期あるいは2年目頭に行われた試験の成績で分かれる形であった[92][30]。更に見習工は技能試験・適正検査により、化学科・電気科・機械科の専攻に分かれた[30][92]。基本的に養成工は午前教育・午後実習、見習工は午前・午後ともに教育であった[92][30]。養成工のほうが早くから仕事に慣れることになるが、給料は見習工のほうが良かった[30]。(ちなみに卒業後現場に配属された時点で、見習工出身者は職長待遇で日給2円、養成工出身者は伍長待遇で日給1円80銭[30]。)

- 本土側忠海分廠に宿舎があったが徴用工が用いていたため通いであった[30]。

- 以下、昭和16年5月の時間割[92]を示す。

日付

曜日養成工員科(一般養成) 見習工員科(幹部養成) 表の略字は以下の通り。

- 前段 : 8時から10時

- 後段 : 10時から12時

- 地歴 : 国史または地理

- 精 : 精神教育

- 法規 : 陸軍諸法規

- 教練 : 学校教練

- 救急 : 救急学

- 兵器 : 兵器学

- 製化 : 製造化学

- 材料 : 材料学

- 電気 : 電気工学

- 機械 : 機械工学

- 分析 : 分析化学

- 化兵 : 化学兵器学

- 専工 : 専門工作

- 工管 : 工場管理

1年 2年 1年 2年 午前

前段午前

後段午後 午前

前段午前

後段午後 午前

前段午前

後段午後 午前

前段午前

後段午後 1 木 代数 教練 兵器 分析 英語 分析 材料 法規 2 金 地歴 国語 電気 国語 兵器 英語 兵器 教練 3 土 物理 地歴 力学 地歴 製化 機械 専工 工管 4 日 休み 5 月 化・精 精・材 分析 体操 精・代 分析 体操 精・歴 体操 6 火 英語 地歴 救急 代数 機械 救急 兵器 製化 救急 兵器 7 水 物理 教練 幾何 国語 材料 国語 力学 英語 8 木 化学 英語 武道 材料 武道 9 金 地歴 製化 化兵 図学 幾何 化兵 英語 化兵 図学 10 土 法規 地歴 武道 地歴 製化 専工 11 日 休み 12 月 化・精 精・材 代・精 機械 精・歴 13 火 英語 製化 分析 力学 兵器 分析 兵器 14 水 物理 教練 材料 幾何 電気 力学 英語 15 木 化学 電気 化兵 図学 英語 化兵 材料 化兵 図学 16 金 地歴 国語 分析 国語 製化 分析 英語 17 土 代数 武道 幾何 材料 分析 18 日 休み 19 月 大久野島神社祭(製造所創立記念日) 20 火 法規 兵器 化兵 教練 材料 化兵 教練 分析 化兵 教練 21 水 幾何 武道 代数 電気 英語 国史 22 木 化学 教練 機械 英語 力学 武道 製化 武道 23 金 代数 地歴 図学 分析 地歴 図学 分析 英語 24 土 物理 電気 化兵 製化 化兵 機械 材料 化兵 25 日 休み 26 月 化・精 教練 精神 精・電 製化 精・法 27 火 代数 力学 分析 幾何 分析 製化 28 水 地歴 電気 材料 兵器 力学 英語 兵器 29 木 武道 材料 英語 機・電 分析 30 金 代数 幾何 体操 製化 電気 体操 英語 体操 31 土 化学 電気 化兵 教練 材料 化兵 教練 工管 化兵 教練

- 前段と後段の間に5分休憩、昼休憩1時間、午後は3時まで。空欄は実習時間。その後精神教育をした後に5時退所となる[92]。なお日曜休みは1期生・2期生のみで、昭和17年度入所3期生からは休みはなくなる[92]。

- 教官は、普通教科の英語・代数・幾何は近くの旧制中学校教諭、他は忠海製造所の所員が務めた[92]。

- この中で「化学兵器人道論」が徹底的に叩き込まれた。曰く「人道上許されるべき通常兵器」「なぜ化学兵器が人道兵器かと言えば、化学兵器は人を殺すために造るのではない。広範囲に渡って、一時的に中毒を起させるんだ。中毒を起させることによって、戦闘能力を低下させるんだ。その人たちは、後には回復してくる。回復するまでに捕虜にすればよい。捕虜として回復してきたら、我が戦力として使うこともできる。敵だからといって、殺す必要はない。そして、戦闘も早く終わる。戦争を早く打ち切りたい。ところが、大砲とか機関銃は、命中するとたいてい流血の惨事がおきる。まあほとんどは死ぬだろう。かつての世界大戦のときには、こうした銃器戦闘での戦死の数と、化学兵器での戦死者の数は、何10パーセントと何パーセントの違いなんだ。」[29][30]。

- 教練では、ちび弾の運用や、装面訓練では実際に催涙ガスを発生させガスマスクを着けて行っていたという[57]。

- 養成所ではすべての現場で実習が行われた[92][30]。この時期の工員は専属化し自分の現場以外知らなかったため、養成所出身者のほうが各現場のことを知っていたという[30]。

戦後処理

- 国外、特に中国での毒ガス廃棄問題に関しては遺棄化学兵器問題を参照。ここでは日本国内、特に大久野島を中心とした廃棄について記す。

終戦時全国に毒ガスが配備されていたが、その理由については環境省が取りまとめた資料では以下のとおり。

- 研究・訓練及び実験等 - 陸軍では科学研究所や演習場、陸軍学校などへ配備された[9]。

- 毒ガス戦準備計画 - 昭和19年(1944年)1月29日大本営陸軍部はアメリカが毒ガスを使用する可能性が高いとして「毒ガス戦準備計画」を立案した。これにより忠海と小樽の2つが集積拠点に選ばれ毒ガス弾が配備された[99]。

- 疎開 - 空襲を避けるため安全な拠点に移されたもの。陸軍は、八本松(広島)や大嶺(山口)に集中的に運んでいる[99]。

つまり大久野島には毒ガス製造によって備蓄品があっただけでなく、意図的に集積されていたことになる。また、この南側の大三島には大戦末期に大久野島から疎開された毒ガスが貯蔵され、西側の阿波島には出張所が置かれ毒ガス弾を貯蔵していた[100]。特にこの大三島への疎開を担当したのが勤労奉仕の女学生であった[94]。

-

野ざらしの貯蔵タンク(場所不明)。イペリット34トン分が入る。

-

イペリットやジフェニルシアノアルシンなどを保管していた製品倉庫群。現在の第二桟橋背後の広場付近にあたる[72]。勤労奉仕の女学生たちは手前にあるようなドラム缶をゴム手袋のみで運搬していた

以下その3島における、環境省が公表する終戦時での保管量と、米軍調査による昭和21年(1946年)1月時点での集計を示す。これは環境省の方は資料から専門家からの助言・検討を踏まえて2004年に最終稿として公表したもの、米軍資料の方はそののち2014年に発見されたものになる。

| イペリット | ルイサイト | 青酸 | ジフェニル シアノアルシン |

クロロ アセトフェノン |

兵器類 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大久野島 | 1,200 (甲)430 (乙)150 (丙)620 |

910 | 15 | 1,035 | 7 | [101] | |

|

[101] | ||||||

| 大三島 | - | - | - | 595 | 7 | - | [101](詳細不明) |

| 阿波島 | - |

|

[101] | ||||

| 忠海 | - |

|

[101] | ||||

|

[101] | ||||||

終戦直後の毒ガス処理は下記の3者が行っている。処理方法は大きく分けて3つ、埋設・海中投棄・焼却、である[102]。ほとんどが島内およびその周辺海域で行われた。

- 1. 旧日本軍による隠蔽工作

軍による投棄が行われていたと言われている。

元工員・村上初一(毒ガス資料館初代館長)によると、昭和20年(1945年)8月15日工員はいつもと変わらず出勤しそこで玉音放送を聞くことになる[87]。翌16日も通常勤務するよう指示されたが、ボイコットする工員もいて集まらなかった[87]。そして解体(隠蔽工作)を指示されることになる[29][87]。旧陸軍側は工員に対して「我々はここで毒ガスをつくっていた。(その時初めて陸軍側は毒ガスという言葉を使ったという)。これは国際上の問題になる。日本は戦争に負けたんだから、どこの国が日本に進駐してくるかわからない。が、こういうことはないとは思うけど、その毒ガス製造について、拘束されるんじゃないといううわさがある。」「危険手当10割つける。」と言ったという[87][29]。村上は進駐軍に拘束される恐怖に畏れたという[29]。それから1週間後に上から命令が来て、それから工員の証明になるようなものは全て焼いて捨てたという[87]。機械工だった村上は同年8月18日からちゃ一号工室の新しいサイローム装置を解体し近くの海域に投棄したが、作業が始まって1週間後一切の作業は中止になった[87][103]。その後島に行っていたが何もせずにいて、同年9月11日付でほとんどの工員は解雇となったという[87][29]。進駐軍が来るまで代表者は残っていたという[29]。

またこれとは別に松島から神殿島の海域にイペリットやルイサイトを投棄した、ボンベを近海に投棄した、という証言もある[103][104]。

以下、環境省資料による、旧日本軍廃棄量を示す。

- 2. GHQ日本進駐後アメリカ陸軍第41歩兵師団が処理

GHQが日本に進駐、広島には第41師団が駐屯した[107]。昭和20年11月初め、第41師団司令部化学班が現地調査し、大久野島周辺の旧陸軍貯蔵に加えて川上[注 8]・切串・日之浦の旧海軍貯蔵分を発見した[107][101]。

それを受けて第58化学戦総合中隊(化学処理部隊135名とも[103])を現地に派遣し、処理作業が始まった[101]。ただこの時点では発煙筒や前駆物質を主に処理し、イペリットやルイサイトなど危険な物質は処理されなかった[107][101]。これはその時点で瀬戸内海の機雷掃海が進んでいなかったため、海洋投棄ができなかったと推察されている[107]。化学物質の中には広島県側の投棄中止要望により県に引き渡されたものもある[107]。一方で旧海軍貯蔵分のいくつかは海洋投棄が行われている[107][101]。

同年12月31日付で第41師団は動員解除となり、第58化学戦総合中隊も翌昭和21年(1946年)1月に撤退した[101]。あるいは2月までとも[103]。昭和21年5月時点で、大久野島にあった青酸はすべて県に転用され殺虫剤として用いたとする資料もある[90]

以下大久野島関連のみで、第41師団司令部化学班が12月26日付でまとめた廃棄量と、第58化学戦総合中隊が11月12日から24日にかけて行った廃棄量を示す。整合性がとれないものがある[101]がそのまま記載する。

イペリット ルイサイト 青酸 ジフェニル

シアノ

アルシンクロロ

アセト

フェノン砲・爆弾 廃棄時期 廃棄方法 大久野島 - - 15 t - - 不明 引渡[101] - ベンゼン 3 t

- アルコール 4,410gal

- ヨウ化カリウム 0.357 t

- 亜ヒ酸 106 t

- 塩酸 28 t

- 硝酸 22 t

- トルエン 47 t

- 硫酸 154 t

- アセトン 4 t

- ナフタレン 15 t

- 炭酸カルシウム 38 t

- 二硫化炭素 0.5 t

- ピロ硫化ナトリウム 12 t

不明 引渡[101] - シアン化ナトリウム 391 t

- 酸化亜鉛 10 t

- 粉末状亜鉛 8 t

不明 廃棄・引渡[101] - チオジグリコール 113 t

- ヘキサクロロフィン 60 t

- セルロイド 140 t

不明 廃棄[101] - 94式水上発煙筒 14,485個

- 94式大発煙筒 3,364個

- Striker Head for Smoke Candle 3,400個

不明 廃棄[101] 忠海 - 94式大発煙筒 6,735個

- 94式水上発煙筒 35,949個

- 94式水上発煙筒用ゴム製浮袋 55,000個

- 94式小発煙筒 207,210個

- 94式代用発煙筒 245,220個

- 97式信号用発煙筒 9,156個

- 97式発煙筒 11,020個

- 99式発射発煙筒 542,389個

- 擬似イペリット 191,906 gal

不明 廃棄[101]

廃棄量(t) イペリット ルイサイト 青酸 ジフェニル

シアノ

アルシンクロロ

アセト

フェノン砲・爆弾 廃棄時期 廃棄方法 大久野島 - シアン化ナトリウム 33.4 t

- 六塩化エタン 60 t

- 粉末状亜鉛 7.5 t

- 塩化亜鉛 10 t

- チオジグリコール 84 t

1945年11月 廃棄[101] - 94式水上発煙筒(1箱3個入) 14,485個

- 94式大発煙筒(1箱1個入) 3,634個

- 発射発煙筒(大型発煙筒用と推定) 3,400個

- 水上発煙筒用ゴム製浮袋 55,000個

1945年11月 廃棄[101] 忠海 - 94式大発煙筒(1箱1個入) 3,506個

- 94式水上発煙筒(1箱3個入) 8,817個

- 三式手榴弾(1箱30個入) 11,790個

- 発煙筒(形式不明) 232,456缶

1945年11月 廃棄[101]

- 3. 進駐軍再編を受けて中四国地方を管轄したイギリス連邦占領軍(BCOF)が引き継ぎ

昭和21年5月からBCOFが引き継ぐ[29]。作戦名は“Operation Lewisite”、指揮はアメリカ軍から派遣されたウィリアムソン少佐、任務はBCOFのDISPOSAL ENEMY EQUIPMENT Section(DEE、兵器処理分隊)が担当し、これに日本人約300人[109]が参加した。特に帝国人絹(帝人)は、戦後インフレの中で新円を欲していた(新円切替)ことと、進駐軍から大久野島にある製塩機器を中心とする設備移転契約を結ぶことに成功したため、戦後処理に参加した[110][49]。帝人三原製造所が工員を出し、その下請け、忠海周辺での現地募集から参加したものもいる[55][111]。また山中峰次 元陸軍忠海製造所所長など旧関係者も参加している[112][49]。

機器のいくつかは戦後賠償として進駐軍が持ち帰っている[110]。なお日本政府からの支援はなかった[110]。

-

BCOF作業中の看板。

当初は3年を予定していたが工期繰り上げ要請[110]によりほぼ1年で終わっている[49]。作業は昭和21年5月8日から同年11月30日までの第一次作業、同年11月21日から昭和22年(1947年)5月27日までの第二次作業に分かれた[112]。ピーク時は3交代制で島に泊まり込んでの作業となった[111]。

- 第一次作業

- 1, 忠海兵器補給廠・大三島・阿波島・米光・切串・川上・内海など、旧陸海軍が保管していた毒ガス弾を大久野島に集める[112][113]。

- 2. そこから毒ガスを抜き取り、主にきい剤ときい弾(イペリットとルイサイト)を船に積み込んで高知県沖で海洋投棄する[112][23]。

- 3. あか筒(ジフェニルシアノアルシン)は島内防空壕で埋没処理する[112][49]。

- 4. 発煙筒は島内あるいは近隣海上で焼却処理[49]。

-

LST-128へ毒液を送るパイプラインの足場を作る日本人作業員。毒物を積むため船の設備・部品を帝人の工員が撤去しそれも持ち帰った[55]。

-

第一桟橋から民間の4千トン級貨物船「新屯丸」に積まれる投下弾。第2便として海洋投棄された[49]。

-

海中投棄のため、新屯丸に積まれるドラム缶。

-

防空壕に埋設されるあか箱(くしゃみ剤)。

-

北部海岸に毒液を燃焼させる焼却炉が新たに構築された[115]。

-

焼却炉にあったコンプレッサー。毒液に重油を混合し圧縮空気で霧状に吹いて燃焼された[115]。

- 第二次作業

- 1. イペリットおよびルイサイト工場あるいは貯蔵庫の天井や窓を開け、建物内に蒸気を吹き込み、屋内に残存する毒ガスを大気中に放出する[112]。濃度が濃くなる排気には次亜塩素酸カルシウム(さらし粉)と水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)溶液を通過させる[110]。

- 2. 建物内を火炎放射器で焼却[112]。コンクリート地下貯蔵庫は爆破解体後焼却し埋没[110]。

- 3. 製造装置の解体・除毒後、島周辺の水深15m以上のところで海洋投棄[112][23]。

- 4. 工場地域全体を焼却および次亜塩素酸カルシウム(さらし粉)を散布[112]。

-

長浦貯蔵庫前。トラックに積んであるのが焼却用の重油。

-

建物内に空箱を積み込んで重油を散布し火炎放射器によって建物ごと焼却した[49]。

旧陸軍製造所と同じように小鳥で毒ガス漏れの管理をしており、ガス漏れが酷いと作業は中止となる事が度々あった[111]。疲れを取るためか大釜に砂糖湯が用意されていた[55][115]。島には(工業用)アルコールがあり水で薄めて飲んでいたという[111]。

戦前の陸軍製造所時代の工員は、毒ガスという単語は使われなかったが影響は動物実験や熟練工の受傷経験などで教えられていた一方で、戦後処理の日本人作業員は、扱っているものは毒ガスであることは知っていたが影響がどの程度のものか理解していなかった[55][115]。防毒服・作業服はBCOFから支給されていたがあくまで近いところで作業する者が用いていただけで、支給されないものもいた[55]。普通の服装で素手で作業を行っていたり、中には暑いからと裸で作業するものもいた[55]。そのため戦後処理の日本人作業員も被毒している。

昭和21年7月29日、積込作業中のLST-814は台風でアンカーチェーンが切れて陸から離れた[116][55][111]。この時点で90%の積込が完了していたとされ[111]、LST-814がそのまま沖に漂流していれば意図しない大事故が発生する可能性があった[55]。この時に岸に繋ぐ作業をした人物によると、29日朝から日本語が話せないウィリアムソンは銃を手に持ち「ハバハバハバ」と打つマネをして他の作業員を現場に入らせないようにしていたという[55]。その人物は毒物が流出していた海の中をパンツ一丁で飛び込み、アンカーチェーンに細いロープをくくりつけたという[55]。それを100人ぐらいで綱引きの要領で陸まで引張り着岸させた[55]。この作業で船から流出し海の中や空中に漂う毒ガスに約90人が被毒した[116][55]。この作業で被毒したもの、あるいは別の作業で被毒したもののうち、1人がのちに死亡している[117][116]。

以下、米軍資料における未処理とされているつまりBCOFが引き継いだと考えられる物量と、2003年時点での環境省が公表する資料における廃棄量と、帝人資料による賠償機械明細を示す。環境省資料にはオーストラリア軍(BCOF)資料を元に作成されている。

| イペリット | ルイサイト | 青酸 | ジフェニル シアノアルシン |

クロロ アセトフェノン |

兵器類 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大久野島 | 1,200 (甲)430 (乙)150 (丙)620 |

910 | 15 | 1,035 | 7 | [101] | |

|

[101] | ||||||

| 大三島 | - | - | - | 595 | 7 | - | [101](詳細不明) |

| 阿波島 | - |

|

[101] | ||||

| 忠海 | - |

|

[101] | ||||

|

[101] | ||||||

| イペリット | ルイサイト | 青酸 | ジフェニル シアノ アルシン |

クロロ アセト フェノン |

砲・爆弾 | 廃棄時期 | 廃棄方法 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大久野島 | - | - | - | - | - |

くしゃみ剤

|

1946年5月 -同年9月18日 |

島内防空壕に埋設 海水・さらし粉注入[106] | |

| 56 t(内訳不明) |

|

- | 不明 | 島内焼却[106] | |||||

| - | - | - | 1,390 t | - | - | 1946年9月 -1947年5月 |

島内埋設[106] | ||

| 19 t | 40 t | 10 t | - | - | - | 1946年11月 -1947年5月 |

除毒・焼却後 大久野島周辺海中投棄[106] | ||

| - | - | - | - | 10 t | - | 海中投棄(場所不明)[106] | |||

|

- | 990 t / 9,901缶 | 催涙剤 7 t/ 131缶 |

|

1946年7月 -同年10月 |

土佐沖に海中投棄[106][103][49] | |||

| 阿波島 | - | - | - | - | - | あか筒 20個×20箇所ぐらい |

1946年1月 または同年2月 |

島内砂浜に埋設[106] | |

計 387台[110]

- ボール盤 4

- 卓上ボール盤 1

- 旋盤 7

- フライス盤 2

- 型削盤 3

- 心立盤 1

- 圧力計検査器 1

- 変電装置 2

- 電動機 111

- 減速機 12

- 微粉機 1

- 混和機 8

- 製氷装置 1

- 圧縮機 10

- 圧空ポンプ 2

- 水圧ポンプ 1

- 送風機 1

- 排風機 5

- 缶締機 7

- 稱潰機 10

- 油分離機 3

- 遠心分離機 2

- 蒸気風温機 1

- 電気浄油機 1

- 電気乾燥機 4

- 分光器 1

- 渦巻きポンプ 8

- 真空ポンプ 8

- 電気高温機 1

- 電気容量分析器 1

- 油ガス発生器 1

- 電気温度調整器 1

- 変圧器 25

- 静電畜電器 6

- 配電函 21

- 油入函開閉器 90

- (不明)電動ポンプ 1

- ホイスト 3

- 削岩機 1

- 温度計計算機 2

- 蒸溜器 1

- ネジ立盤 1

- 発電機 4

- 橋秤機 1

- フレス 1

- タッピングマシン 1

- 電気炉 1

- (不明)1

- タービンポンプ 1

- 起重機 1

- 電気熔接機 2

- 水圧フレス 1

残存

- 国外、特に中国での毒ガス被災問題に関しては遺棄化学兵器問題を、日本国内での問題は化学兵器#化学兵器の廃棄処理を参照。ここでは特に大久野島を中心とした状況について記す。

上記の通り、戦後処理のかなりの数が島内の防空壕や周辺への海中投棄されたことから、現在でも兵器の残骸など発見が続いている。1997年以降、危険物質が確認された場合は化学兵器禁止条約に基いて処理されている。以下、環境省資料記載分を中心とした戦後大久野島周辺で被災あるいは発見状況を示す。

| 日時 | 状況 | 種類 | |

|---|---|---|---|

| 1951年4月 | 被災 | 不明 |

|

| 1955年7月 | 被災 | イペリットらしいもの |

|

| 1955年頃 | 処理 | 不明 |

|

| 1955年頃 | 発見 | 不明 |

|

| 1958年5月29日 | 被災 |

青酸ガスボンベ

|

|

| 1961年6月13日 から同月15日 |

発見 |

赤筒(くしゃみ剤)

|

|

| 1961年 | 被災 |

イペリットと推定 |

|

| 1964年7月31日 | 発見 |

茶1号(青酸ボンベ)

|

|

| 1964年8月1日 | 発見 |

毒ガス入りボンベ

|

|

| 1964年8月26日 | 発見 |

毒ガス入りボンベ

|

|

| 1968年5月11日 | 被災 |

毒物ボンベ

|

1人負傷[117]。 |

| 1969年8月26日 | 発見 |

|

|

| 1969年11月13日 から12月18日 |

掃海 |

|

|

| 1970年1月12日 から同月16日 |

発見 |

あか筒

|

|

| 1970年1月13日 から同月15日 |

発見 |

あか筒

|

|

| 1970年2月22日 | 被災 |

毒ガスボンベ

|

|

| 1970年12月22日 | 被災 |

青酸ガスボンベ

|

|

| 1971年2月8日 | 発見 |

ボンベ

|

|

| 1971年2月8日 | 被災 |

毒ガスボンベ

|

|

| 1972年4月18日 | 被災 |

|

|

| 1977年10月 | 発見 |

|

|

| 1995年3月 から1996年7月 |

調査 |

土壌汚染 |

|

| 1997年 | 発見 |

あか筒の残骸

|

|

| 1997年9月 | 発見 | 不明 |

|

| 1999年3月26日 | 発見 |

大あか筒

|

|

| 1999年10月23日 | 発見 |

97式中あか筒

|

|

| 2009年1月19日 | 発見 |

|

上記のうち、死者が発生した件の詳細を示す。

- 1955年(昭和30年)7月、作業員2人が大久野島の池に沈められた防毒衣などを引上げ作業中に毒ガス障害を起こし、うち1人が後遺症で翌昭和31年1月に死亡[116]。

- 1958年(昭和33年)5月24日、周辺海域で漁民が青酸ボンベ2本を引上げ、それを廃品回収業者が買い取り1本を解体したところ青酸ガスが発生し死者1人・中傷9人・軽症18人の被害が出た[122]。

上記の通り、大久野島に国民休暇村が開業する際に調査、あるいは海上自衛隊による周辺海域で掃海が行われている。なお大久野島の東側は1960年代から1990年代にかけて大規模な海砂利採取が行われてきた地点[123]であるが、その際に起きた事例は環境省資料にはない。

近年で特に問題となったのが、1995年3月から1996年5月の環境省による大規模調査で、環境基準を大きく超えるヒ素による汚染が確認されたことである[119][124]。当時生産されていた毒ガスの中でヒ素化合物は、ルイサイト(きい2号)、ジフェニルシアノアルシン(あか)、トリクロロアルシン(しろ)、アダムサイト、になる[34][35]。環境省資料では何が原因でヒ素汚染したかは明記していない。市民団体では、戦後直後旧日本軍が隠蔽工作した際の残骸が海底で埋没し土壌汚染した、あるいは戦後進駐軍による処理で機器の焼却処理の際にヒ素が飛散した、戦後BCOFによる処理で防空壕に埋設処理されたあか筒が腐食により流出した[注 10]ものと推定している[10]。以下は1997年時点で環境省が公表する調査資料を元に記載する。

- 土壌

- 水質

- その他

こうした状況下で安定して上水を島外から運び入れるため環境省により「大久野島海底送水管敷設事業」が計画されたが、2009年その敷設工事前の調査段階で空のあか筒・発煙筒とされる23本を海底から発見、見通しがつかないとして事業中止に追い込まれた[128][129]。

障害

- 国外、特に中国での毒ガス被災問題に関しては遺棄化学兵器問題を参照。ここでは日本国内、特に大久野島を中心とした状況について記す。

毒ガスの製造工場に従事、あるいは戦後の毒ガス処理に従事したものは障害を負うことになる。その障害者数は、少なくとも約6,800人とされる[84][130]。

- 症例

この障害者特有の、ある意味で職業病とも言える疾患は、呼吸器疾患である[84]。これは毒ガスの飛沫による大気汚染が主因と断定されている[84][131]。特に顕著なのが慢性気管支炎[109][130]。その中でも1988年時点の慢性気管支炎患者のうち78.5%が膿状痰を喀出している[130]。

- 1952年(昭和27年)から調査を開始し、職種によって、グループA:ぴらん剤(イペリット・ルイサイト)の製造に直接従事した人、グループB:工務・焼却・修理・検査・守衛とぴらん剤製造の近くで作業していた人、グループC:ぴらん剤以外の毒ガス製造に従事した人と医務・事務と毒ガス製造自体に関わっていない人、と3つに分類されている。以下その分類で記載する。

以下1973年の論文より職種・勤務期間別の慢性気管支炎発症人数[84]を示す。

| 勤務期間 | 1ヶ月 以下 |

6ヶ月 以下 |

1~2年 | 3~5年 | 6~10年 | 11年以上 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | イペリット・ルイサイト関連 | 製造 | 男 | 0 | 14 | 93 | 112 | 57 | 17 |

| 女 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 | - | |||

| B | 工務・焼却 | 男 | 0 | 8 | 44 | 74 | 26 | 5 | |

| 女 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | |||

| 検査・守衛 | 男 | 2 | 5 | 18 | 19 | - | 17 | ||

| 女 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||

| C | その他の ガス製造 |

男 | 4 | 12 | 49 | 18 | 5 | 1 | |

| 女 | 1 | 12 | 42 | 17 | 8 | 0 | |||

| 医務 事務 |

男 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 2 | ||

| 女 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||

| 計 | 男 | 10 | 42 | 222 | 238 | 91 | 42 | ||

| 女 | 2 | 18 | 63 | 30 | 24 | 0 | |||

| 1ヶ月 以下 |

6ヶ月 以下 |

1~2年 | 3~5年 | 6~10年 | 11年以上 | 計 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 男 | 0(0.0) | 14(1.8) | 93(11.9) | 112(14.3) | 57(7.3) | 17(2.2) | 293(37.5) | |

| 女 | 0(0.0) | 2(0.3) | 11(1.4) | 3(0.4) | 6(0.8) | 0(0.0) | 22(2.8) | ||

| B | 男 | 2(0.3) | 13(1.7) | 62(7.9) | 93(11.9) | 26(3.3) | 22(2.8) | 218(27.9) | |

| 女 | 1(0.1) | 3(0.4) | 4(0.5) | 4(0.5) | 8(1.0) | 0(0.0) | 20(2.6) | ||

| C | 男 | 8(1.0) | 15(1.9) | 67(8.6) | 33(4.2) | 8(1.0) | 3(0.4) | 134(17.1) | |

| 女 | 1(1.0) | 13(1.7) | 48(6.1) | 23(2.9) | 10(1.3) | 0(0.0) | 95(12.1) | ||

| 小計 | 男 | 10(1.3) | 42(5.4) | 222(28.4) | 238(30.4) | 91(11.6) | 42(5.4) | 645(82.5) | |

| 女 | 2(0.3) | 18(2.3) | 63(8.1) | 30(3.8) | 24(3.1) | 0(0.0) | 137(17.5) | ||

| 合計 | 12(1.5) | 60(7.7) | 285(36.4) | 268(34.3) | 115(14.7) | 42(5.4) | 782(100.0) | ||

イペリット・ルイサイトの現場に近い人ほど慢性気管支炎の発病率が高くなっている[84]。また医務・事務など工場地帯にいなかった人でも発病している[84]。なお体が蝕まれるため6年以上働いたものはほとんどいなかったとする証言がある[30]。

調査当初は肺癌を含む呼吸器系の癌の発見が多く、肺癌の標準化死亡比は数倍の高値であった[109][21][132]。のちに肝癌を含む消化器系の癌、ボーエン病を含む皮膚がんが発見されている[21]。調査開始時点で生存していた1,632人のうち1981年末までに557人が死亡したが、その死因で分類したもの[133]が以下のものになる。

| 呼吸器系 | 消化器系 | 心・血管系 | その他 | 計 | うち悪性腫瘍 によるもの | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 103(18.5) | 71(12.7) | 29(5.2) | 39(7.0) | 232(41.7) | 116 | ||

| B | 70(12.6) | 56(10.1) | 39(7.0) | 50(9.0) | 212(38.1) | 146 | ||

| C | 25(4.5) | 31(5.6) | 26(4.7) | 32(5.7) | 113(20.3) | 24 | ||

| 計 | 207(37.2) | 158(28.4) | 94(16.9) | 121(21.7) | 557(100.0) | 271 |

グループA・Bともに呼吸器系疾患による死亡が最も多い[133]。グループCでは他の疾患による死亡が多い[133]。またグループA・Bの呼吸器系の癌による死亡は、当時の一般日本人統計に基づいて算出された期待数に比べて4~5倍の高確率で発生している[133]。一方で消化器系の癌ではあまり差がない[133]。

また調査の結果毒ガス障害者の二世への影響は極めて少ないと推論されている[131]。なお大久野島で勤労奉仕した女学生の中には被爆後の広島に入り救護活動していた、つまり入市被爆した被爆者もいる[96]。その一人の2002年インタビュー記事では、被爆に関することは書かれているが毒ガスのことは書かれていない[96]。

- 補償

| 呼吸器 疾患 |

気管支炎 | 108 | 93.5 |

|---|---|---|---|

| 肺結核 | 23 | ||

| 肺炎 | 15 | ||

| 肺膜炎 | 6 | ||

| 肺壊疽 | 2 | ||

| 喘息 | 1 | ||

| 肺疾患 | 2 | ||

| 気管支拡張症 | 1 | ||

| 扁桃腺炎 | 1 | ||

| 喉頭炎 | 1 | ||

| 消化器疾患 | 3 | 1.8 | |

| 循環器疾患 | 2 | 1.2 | |

| 食道癌 | 1 | 0.6 | |

| 肝臓癌 | 1 | 0.6 | |

| その他 | 4 | - | |

以下戦後の社会保障の歴史を示す。

- 1952年(昭和27年、終戦から7年後、毒ガス処理から5年後。大久野島自体は朝鮮戦争に伴い米軍が1956年まで接収[70]。この年の4月にサンフランシスコ講和条約発行およびプレスコード失効。)

- 1953年(昭和28年) : これを基に「大久野島の所謂毒ガス工場工員間に見られた後遺症の検索第1報臨床的観察」として論文公表[130]。

- 1954年(昭和29年) : 国は「ガス障害者のための特別設置要綱」を制定し認定医療制度を開始、国家公務員共済組合連合会忠海病院(現 呉共済病院忠海分院)が元工員のための医療機関に指定される[109][130]。

- 1961年(昭和36年) : 広大医学部第2内科教室(旧 和田内科教室)は、広大病理学教室・広大皮膚科学教室・広大健康管理センター・忠海病院などの協力によって「大久野島毒ガス障害研究会」を設立[130]。竹原保健所を拠点にボランティア活動として開始した[130]。これと並行して旧従業員名簿を作成し始める[109][130]。

- 1962年(昭和37年) : 広大から行武正刀が忠海病院に赴任[7]

- 1965年(昭和40年) : 国は、旧令共済組合に所属していた旧軍人・軍属に対してのみ死亡者への公傷一時金給付を開始した[130]。

- 1966年(昭和41年) : 県は、毒ガス工場従事に関する全県下アンケート調査を実施し名簿作成[130]。

- 1969年(昭和44年) : 県は、名簿を基に独自に援護施策を開始した[135]。

- 1970年(昭和45年) : 国家公務員共済組合連合会は、旧令共済組合に所属していた旧軍人・軍属に対してのみ健康管理手帳を交付し健康手当や医療費給付を開始した[130]。

- 1973年(昭和48年) : 県は、重傷者に対して手当を給付した[130]。

- 1974年(昭和49年) : 国は、「毒ガス障害者に対する救済措置要綱」を制定、今まで除外されていた一般人の毒ガス障害者に対して厚生省を通じて健康管理手帳を交付し各種手当給付を開始した[130]。これにより障害者全員が社会保障対象となった[130]。

現在被爆者に準じた措置が取られ[109]、旧令共済組合に所属していた旧軍人・軍属は財務省がそれ以外が厚生労働省が担当し、これに県が受託される形で厚労省分は事業全般・財務省分は健康診断のみ(事業全体は国家公務員共済組合連合会が担当)を行っている[135][136]。認定を受けると、年1回無料で一般および精密検査が受けられ健康管理手帳、医療費の自己負担分が免除となる医療手帳、が交付され、症状により手当が支給される[2][135]。これとは別に県独自の施策事業がある[136]。健康管理手帳所有者数は、総数が6,113人(厚労省3,334人・財務省2,779人)[135]。初年度である1974年度が2,965人[130]、2010年度は2,753人平均年齢84歳[2]、2015年度は2,073人平均88歳[2]。

地域・従事職種別で障害者団体が10団体結成された[135]が、高齢化に伴い2017年現在で8団体に減り諸事務も一本化された[137]。被爆者と違い、いわゆる二世の団体は存在していない[138]。

大久野島毒ガス傷害研究会による集団健診は、ピークが1988年の3,624人が受けていたが、近年は高齢化の影響で決まった日時での受診自体が難しくなっていた[139][140]。2016年研究会は設立当初から続けていた集団健診を停止し個別診断で対応することとなり、その結果2017年は受診者が増えたという[139][140]。

慰霊・伝承

1963年(昭和38年)、大久野島国民休暇村(現休暇村大久野島)が開場[1]、これ以降、島に残っていた旧陸軍毒ガス工場群が壊されていったという[19]。1969年、島内で毒ガス兵器が発見された際には国会で取り上げられたという[19]。

1983年、粟屋憲太郎による『支那事変ニ於ケル化学戦例証集』など3種類の重要資料が発見され旧日本軍による化学戦の使用実態が明らかになり、それを全国メディアが報道したことで注目を集めることとなった[141][97]。そうした中で、慰霊碑の建設、そして毒ガス製造の実態を知ってもらおうと資料館建設に向けて動き出した[97]が、国側は消極的であった[97]。これは当時、国側は毒ガスのことを隠したかったためと言われている[97]。

1985年、「大久野島毒ガス障害死没者慰霊碑」が建立、毎年10月に慰霊祭が行われている[135]。1988年、資料館が開館した[97]。1992年、化学兵器禁止条約が起草されると、中国国内の旧日本軍毒ガス兵器の存在が論点となった[141]。この間の資料館の年間入場者数でみると、開館当初は5・6万人台、1995年で約6万5千人のピークに達している[5]。また、平和学習として資料館館長の村上初一が島内ガイド役をしていた[142]が、1990年代後半になると資料館来館者は減少し続け[5]、更に村上が辞任した1996年以降は島内ガイドは市民団体の依頼があれば答える形となった[142]。

島を管理する環境省としては、「この島の歴史を語るものとして教育の観点からもできるだけ保存すべきであること」[126]と、保存には前向きな姿勢をとっている。2018年、西日本豪雨で島内の火薬庫跡が土石流で損壊した際、環境省は同年8月16日付報道で「修復するか撤去するかまだ白紙」とコメントを残している[143]。

脚注

注釈

- ^ 当時の忠海町長望月忠吉が望月圭介の息子であったため誘致に成功したとする説[10][19]があるが、忠吉は圭介の叔母にあたるチヨの孫つまり圭介の従甥[20]にあたる。また望月が白川義則陸軍大臣と親しかったため頼んだとする資料[19]があるが、大久野島で製造所が着工した昭和2年(1927年)[13][21]に発足した田中義一内閣で双方とも初めて閣僚入りしている(望月:逓信相、白川:陸軍相)。なお田中義一は元陸軍で当時政友会総裁、望月は昭和2年時点で政友会総務。

- ^ それぞれ別の資料から。元資料も推定部分が多いことに注意[23]

- ^ 1937年-1943年の間の月生産量[23]。

- ^ 1931年以降[23]。

- ^ かつて瀬戸内海のこの付近は製塩が盛んであり、海水から塩を作る際の熱源として大量の薪が必要だったことから、この周辺の山々はハゲ山が多かった。

- ^ A二工室は製造所内最大の工場で、室内で充満するイペリットガスを排風機で排出していたが十分ではなかった[83]。これに夜間だと湿気が籠もるため、受傷しやすくなった[28]。

- ^ フランス式イペリットは不純物が多いため再蒸留して純度を高めた[17]。

- ^ 東広島市八本松には川上に第11海軍航空廠の補給廠(現川上弾薬庫)と、八本松町東4丁目に陸軍兵器補給廠八本松分廠(現在民間工場)があり、双方ともに毒ガスを貯蔵していた[108]。資料では海軍の川上はあるが陸軍の八本松の記載がない。

- ^ 名前・肩書はオーストラリア戦争記念館が公開する写真の説明と帝人資料[112]から。

- ^ 2003年神栖市でヒ素中毒が発生した際、当初は毒ガス兵器あか筒が原因と考えられていたが、現在では産業廃棄物の不法投棄による汚染の可能性が高いとされている[125]。

- ^ 当時日本での年間肺癌発症例は500~600例程度[130]。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n “Peace Seeds ~ヒロシマの10代がまく種 第8号「大久野島の光と影」”. 中国新聞 (2015年4月23日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d “毒ガスの島70年 忘れ得ぬ記憶 <2> 組織の行方 高齢化で存続の道険し”. 中国新聞 (2015年10月15日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “大久野島毒ガス資料館初代館長 村上さんの遺志継承誓う 竹原で偲ぶ会”. 中国新聞 (2013年4月30日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ “毒ガス資料保存 初要望 大久野島連絡協 財務・厚労省を訪問 竹原”. 中国新聞 (2016年11月11日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c “毒ガスの島70年 忘れ得ぬ記憶 <1> 楽園”. 中国新聞 (2015年10月14日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l 服部忠「4.最初の犠牲者」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b “イラン毒ガス禍 医療支援 ヒロシマの教訓と大久野島の経験もとに現地医師団の研修受け入れ”. 中国新聞 (2008年2月21日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 環境省 2003, pp. 15–16.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 環境省 2003, p. 10.

- ^ a b c d e f g h “Q&A「大久野島と毒ガス」”. 毒ガス島歴史研究所. 2016年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d “竹原市歴史的風致維持向上計画について 第2章” (PDF). 竹原市. 2019年8月6日閲覧。

- ^ “芸予要塞・小島砲台跡”. 土木学会. 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 服部忠「まえがき」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 今尾恵介 (2009年7月17日). “第3回 毒ガスは地形図の空白で作られた”. 白水社. 2012年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 村上初一「陸軍省所轄地と逓信省燈台用地」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ “旧大浜埼船舶通航潮流信号所”. 土木学会. 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj “大久野島の遺跡の概説”. 大久野島から平和と環境を考える会. 2019年8月6日閲覧。

- ^ “Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925” (英語). 国際赤十字社. 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g “大久野島の概要”. 大久野島から平和と環境を考える会. 2019年8月6日閲覧。

- ^ 望月圭介伝刊行会『望月圭介伝』羽田書店、1945年、24頁。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 山木戸 1985, p. 1399.

- ^ a b c d e f g h i j k 村上初一「大久野島で製造された毒ガス」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j 環境省 2003, p. 197.

- ^ a b c d e f g h “毒ガス弾等とは何か ~旧日本軍製造の毒ガス兵器~”. 環境省. 2019年8月6日閲覧。

- ^ 服部忠「(1)塩化アセトフェノン」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 服部忠「6.ルイサイトと二・二六事件」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f 服部忠「付表」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 服部忠「12.独式イペリットとあか筒」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 村上初一『演題 「加害者としての日本ーそして広島」』毒ガス島歴史研究所、1995年。オリジナルの2016年11月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa 大川淳三『大久野島の語りをもう少し続けていきたい』毒ガス島歴史研究所、1996年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 服部忠「3.仏式イペリットの試運転」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 村上初一「茶一号(青酸)工室」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「中部砲台跡(製品置場)」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 花岡 2007, p. 132.

- ^ a b 貝瀬 & 木下 2009, p. 46.

- ^ 環境省 2003, p. 8.

- ^ a b c d e 服部忠「(2)秩父宮様のご来島」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「A二(イペリット/ 独黄一号)工室・真空蒸留工室」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 服部忠「8.仏式イペリット精製作業」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d 村上初一「サイローム─毒ガス製造のはじまり」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b “二 栽培技術の進歩②”. 愛媛県生涯学習センター. 2019年8月6日閲覧。

- ^ “因島柑橘史”. 因島おかの農園. 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d 服部忠「11 闘病」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d 服部忠「9.発煙筒」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d “証言 「大久野島での勤労奉仕作業」”. 毒ガス島歴史研究所 (2005年). 2016年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d 服部忠「7.製品の旅」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「風船爆弾」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j 服部忠「13.風船爆弾」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 服部忠「14.毒物処理」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「A三工室(ルイサイト/ 黄二号)内の陶磁器製タンク」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 村上初一「火力発電場」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 服部忠「(3) 鹿」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「毒物焼却場」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「迷彩色の残る海水ポンプ室」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 末国春夫『大久野島戦後処理の証言』毒ガス島歴史研究所。オリジナルの2016年11月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「発射赤筒などの点火試験場」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「塩・松根油・海蛍・軍事教練」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「北部砲台跡(毒物タンク)」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「北部監視所」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “パンフレットダウンロード(大久野島)”. 竹原観光ナビ. 2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「焼却炉煙道口」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 平山柳次郎; 田村譽志那; 村上初一「図9 大久野島建造物配置図(長浦工場群周辺)」『伝言 大久野島1927年~1947年』(PDF)毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「長浦毒ガス貯蔵庫」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「A四工室用毒物タンク」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「赤筒工室・填実作業」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 平山柳次郎; 田村譽志那; 村上初一「図7 大久野島建造物配置図(三軒家工場群周辺)」『伝言 大久野島1927年~1947年』(PDF)毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「A三工室の室内、室外環境」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「検査工室・研究室・薬品庫」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「火薬庫」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「MAG2─朝鮮戦争当時の米軍弾薬庫」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「旧桟橋・荷揚げ用桟橋」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d 村上初一「製品倉庫 (黄二号・赤一号)」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「南部砲台跡(製品置場)」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f 平山柳次郎; 田村譽志那; 村上初一「図4 大久野島建造物配置図(技能者養成所・事務所周辺)」『伝言 大久野島1927年~1947年』(PDF)毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 村上初一「技能者養成所」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「炊事場・営造場・消防詰所」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「幹部防空壕・製図場・所長室」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「表桟橋」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「ウサギやジュウシマツが飼われた動物舎」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「大久野島神社」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「医務室」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 服部忠「2.鞆の浦」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月4日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw 稲葉菊松『秘録 大久野島の実相』大久野島から平和と環境を考える会、1971年。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 行武正刀 (2001年). “「化学兵器の傷害作用」人類は生き残れるか”. 毒ガス島歴史研究所. 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 佐藤 et al. 1967, p. 1776.

- ^ 服部忠「10 戦捷祈願」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 村上初一「戦後処理─敗戦の日から、九月一一日までの間にあったこと」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「黄色い塩酸ガス」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「北部海岸にちらばる瀬戸物のかけら」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 環境省 2003, p. 198.

- ^ a b 服部忠「むすび」『秘録 大久野島の記』毒ガス島歴史研究所、1956年。オリジナルの2016年11月12日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j 村上初一「技能者養成所とは」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「サイローム─毒ガス製造のはじまり」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 村上初一「大三島の海岸での毒ガス貯蔵」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 『広島原爆戦災誌 第1巻』(PDF)広島市、1971年、93頁。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c “見かけ元気 「渡日」順番は後回し 優しい母国 切に望む”. 中国新聞 (2002年7月8日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f 村上初一「毒ガス資料館建設の経緯」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 村上初一「鋳造所」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 環境省 2003, p. 11.

- ^ a b c d 環境省 2003, p. 15.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa “広島での毒ガス処理”. おしえて!ゲンさん! (2015年8月8日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ 環境省 2003, p. 17.

- ^ a b c d e 環境省 2003, p. 192.

- ^ 村上初一「謎の海洋投棄」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 環境省 2003, p. 19.

- ^ a b c d e f g h i 環境省 2003, p. 20.

- ^ a b c d e f “米の毒ガス処理 文書確認 敗戦直後の竹原・大久野島 広島大 石田助教 「化学物質 近海投棄か」”. 中国新聞 (2014年6月5日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ 環境省 2003, p. 206.

- ^ a b c d e f g h i 西本 1983, p. 249.

- ^ a b c d e f g h i 帝國人絹忠海作業所「その2」『大久野島 毒物製造處理の記録』毒ガス島歴史研究所。オリジナルの2016年11月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g 七宝茂「その1」『戦後の毒ガス処理作業』毒ガス島歴史研究所。オリジナルの2016年11月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j 帝國人絹忠海作業所「その1」『大久野島 毒物製造處理の記録』毒ガス島歴史研究所。オリジナルの2016年11月2日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ 環境省 2003, pp. 202.

- ^ a b 村上初一「戦後処理」『伝言 大久野島1927年~1947年』毒ガス島歴史研究所、2000-2001。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d 七宝茂「その2」『戦後の毒ガス処理作業』毒ガス島歴史研究所。オリジナルの2016年11月3日時点におけるアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e 環境省 2003, p. 200.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 環境省 2003, p. 40.

- ^ 環境省 2003, p. 213.

- ^ a b c d e f 環境省 2003, p. 41.

- ^ “大久野島沖で発見された発煙筒らしき回収物の第2次分析結果について”. 環境省 (2010年3月19日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ “毒ガス兵器?引き揚げ 大久野島沖 23点を分析へ 発見から7ヵ月”. 中国新聞 (2009年8月17日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ 環境省 2003, p. 193.

- ^ 高橋暁、村上和男「瀬戸内海忠海沖における海砂利採取の影響」『海岸工学論文集』第49巻、土木学会、2002年10月、1356頁、doi:10.2208/proce1989.49.1356、2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 環境省 2003, p. 201.

- ^ 貝瀬 & 木下 2009, p. 49.

- ^ a b c d e 環境省 1997.

- ^ “毒ガス弾?放置 海底367ヵ所で金属反応”. 中国新聞 (2009年5月14日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b “斎藤環境相インタビュー 要旨”. 中国新聞 (2009年7月22日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ “平成21年第3回竹原市議会臨時会会議録” (PDF). 竹原市議会 (2009年5月28日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 服部登 (2011年). “大久野島毒ガス傷害研究会の活動」”. 広島大学大学院医歯薬学総合研究科分子内科学. 2016年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 西本幸男「職業と関連する肺癌-とくに毒ガス障害について」『日本農村医学会雑誌』第32巻、日本農村医学会、1984年、1076-1085頁、doi:10.2185/jjrm.32.1076、2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c 河野 & 粟屋 2002, p. 1660.

- ^ a b c d e 西本 1983, p. 250.

- ^ “沿革”. 呉共済病院忠海分院. 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b c d e f “平成22年度 大久野島毒ガス障害死没者慰霊式等について” (PDF). 広島県 (2010年10月19日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b “7 毒ガス障害者対策” (PDF). 広島県. 2019年8月6日閲覧。

- ^ “連絡協に事務を移管 大久野島毒ガス工場被害者8団体 高齢化”. 中国新聞 (2017年10月4日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ “『記者縦横』 忘れてならぬ毒ガス禍”. 中国新聞 (2017年10月4日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b “毒ガス 最後の集団健診 大久野島被害 個別対応に移行 竹原”. 中国新聞 (2016年11月17日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b “毒ガス 最後の集団健診 大久野島被害 個別対応に移行 竹原”. 中国新聞 (2018年7月9日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ a b 河村豊「日本の化学兵器開発と科学者動員-科学技術動員形態の視点から-」(PDF)『イル・サジアトーレ』第30巻、2000年5月、72-82頁、2019年8月6日閲覧。

- ^ a b “毒ガスの島70年 忘れ得ぬ記録 <4> 被害者の決意”. 中国新聞 (2015年10月19日). 2019年8月6日閲覧。

- ^ “火薬庫跡 土石流で損壊 大久野島の毒ガス工場関連遺跡”. 中国新聞 (2018年8月16日). 2019年8月6日閲覧。

参考資料

- “昭和48年の「旧軍毒ガス弾等の全国調査」フォローアップ調査報告書” (PDF). 環境省 (2003年11月28日). 2019年8月6日閲覧。

- 毒ガス島歴史研究所

- 大久野島から平和と環境を考える会

- “大久野島土壌等汚染処理対策(中間報告)について”. 環境省 (1997年12月20日). 2019年8月6日閲覧。

- 花岡成行「バイオサイエンススコープ 旧日本軍が遺棄した有機ヒ素化学剤をめぐって」『化学と生物』第45巻、日本農芸化学会、2007年、132-138頁、doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.45.132、2019年8月6日閲覧。

- 貝瀬利一、木下健司「ヒ素を含む化学剤の処理並びに分解技術」『YAKUGAKU ZASSHI』第129巻、日本薬学会、2009年、45-51頁、doi:10.1248/yakushi.129.45、2019年8月6日閲覧。

- 西本幸男「有毒ガスの後遺症としての呼吸器障害 臨床面」『日本胸部疾患学会雑誌』第10巻、日本胸部疾患学会、1972年、481-483頁、doi:10.11389/jjrs1963.10.481、2019年8月6日閲覧。

- 山田明「有毒ガスの後遺症としての呼吸器障害 病理面」『日本胸部疾患学会雑誌』第10巻、日本胸部疾患学会、1972年、483-485頁、doi:10.11389/jjrs1963.10.483、2019年8月6日閲覧。

- 西本幸男「職業と関連する肺癌」『日本農村医学会雑誌』第32巻、日本農村医学会、1983年、248-251頁、doi:10.2185/jjrm.32.248、2019年8月6日閲覧。

- 山木戸道郎「毒ガス障害者に学ぶ」『日本胸部疾患学会雑誌』第23巻、日本胸部疾患学会、1985年、doi:10.11389/jjrs1963.23.1399、2019年8月6日閲覧。

- 河野修興、粟屋幸一「2.毒ガスと肺癌」『日本内科学会雑誌』第91巻、日本内科学会、2002年、1660-1662頁、doi:10.2169/naika.91.1660、2019年8月6日閲覧。

- 佐藤武男、内海重光、梶川宏造、池田恢「Mustard Gas喉頭癌の1例」『日本耳鼻咽喉科学会会報』第70巻、日本耳鼻咽喉科学会、1967年、1773-1778頁、doi:10.3950/jibiinkoka.70.11_1773、2019年8月6日閲覧。

![60kg投下弾。投下弾には、きい[24]・あか(ジフェニルシアノアルシン)[28]が詰められた。また砲弾もあり、あか・あを(ホスゲン)・きい(イペリット)が詰められた[28][13]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/131744_60KG_MUSTARD_BOMBS%2C_SOME_OF_THEM_LEAKING_MAKING_THEM_DANGEROUS_TO_HANDLE.JPG/300px-131744_60KG_MUSTARD_BOMBS%2C_SOME_OF_THEM_LEAKING_MAKING_THEM_DANGEROUS_TO_HANDLE.JPG)

![陶磁器製のタンク。場所によっては化学変化で成分が変わるため金属製が用いられなかった[50]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/131732_CERAMIC_CONTAINERS_AT_WHAT_WAS_FORMERLY_THE_TADANOUMI_BRANCH_OF_THE_TOKYO_2ND_ARMY_ARSENAL.jpg/300px-131732_CERAMIC_CONTAINERS_AT_WHAT_WAS_FORMERLY_THE_TADANOUMI_BRANCH_OF_THE_TOKYO_2ND_ARMY_ARSENAL.jpg)

![3. 毒物焼却場。毒ガス製造で発生した残渣やゴミを焼いていた。毒ガス工場と同等の危険な現場だった。登り道の下端付近にあるのは煙道口で、焼却時には焼却炉と煙道口を風洞で繋いでいた。煙道はそこから右上に伸び、その先に煙突があった。これは煙突効果を期待して長くしたもの[53][61][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/132155_BURNING_FURNACE_USED_FOR_THE_DESTRUCTION_OF_POISON_GAS_WITH_FURNANCE_CHIMNEY_STACK_TO_THE_RIGHT%2C_DURING_THE_FINAL_PHASES_OF_%22OPERATION_LEWISITE%22%2C_UNDER_THE_SUPERVISON_OF_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF..JPG/200px-thumbnail.jpg)

![1. 長浦貯蔵庫。奥に左右3部屋計6部屋あり、それぞれに縦長の100トンタンクが置かれて、イペリットかルイサイトを貯蔵していた。運営時は入り口前に盛土が築かれ海側から目隠ししていた[63][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/131759_%22C%22_STORAGE%2C_A_REINFORCED_CONCRETE_CAVERN_BUILT_INTO_THE_SIDE_OF_A_HILL_AT_THE_FORMER_TOKYO_2ND_ARMY_ARSENAL.JPG/126px-131759_%22C%22_STORAGE%2C_A_REINFORCED_CONCRETE_CAVERN_BUILT_INTO_THE_SIDE_OF_A_HILL_AT_THE_FORMER_TOKYO_2ND_ARMY_ARSENAL.JPG)

![2. 茶一号工室と呼ばれた青酸製造工場。元々茶工室は三軒家地区にあったが死者を出しその後も中毒者が続出したことから、昭和16年(1941年)この地に新築移転した[32][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/131765_PORTION_OF_WHAT_WAS_THE_PRUSSIC_ACID-GAS_PLANT.JPG/200px-131765_PORTION_OF_WHAT_WAS_THE_PRUSSIC_ACID-GAS_PLANT.JPG)

![7. 芸予要塞中部砲台跡。毒ガス貯蔵庫として用いられていた[33]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Ruins_of_Batteries_in_%C5%8Ckunoshima.JPG/200px-Ruins_of_Batteries_in_%C5%8Ckunoshima.JPG)

![1. イペリット貯蔵庫。中には内部を鉛でコーティングした鉄製のタンクが置かれていた。この目の前にA四工室(フランス式イペリット工場)があった[64][17][60]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Site_of_Sangenya_Poison_Gas_Storehouse_near_Okunoshima_Resort_Hotel.jpg/200px-Site_of_Sangenya_Poison_Gas_Storehouse_near_Okunoshima_Resort_Hotel.jpg)

![2. 手前2つが赤筒工室[65][66]。その上が会食室で左側が事務所棟[66]。奥の建物がA四工室と呼ばれたフランス式イペリット製造工場[66]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/132131_MUSTARD_GAS_PLANT_AFTER_THE_FINAL_PHASES_OF_%22OPERATION_LEWISITE%22_WHICH_WAS_CARRIED_OUT_UNDER_THE_DIRECTION_OF_THE_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![3. A三工室と呼ばれたルイサイト製造工場[67]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/132132_LEWISITE_PLANT_AFTER_THE_FINAL_PHASES_OF_%22OPERATION_LEWISITE%22_WHICH_WAS_CARRIED_OUT_UNDER_THE_DIRECTION_OF_THE_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![4. 写真中央がA三工室で、その左がきい二号(ルイサイト)接触剤室[66]。中央下は倉庫、その左上は風呂場[66]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/132134_MAIN_LOW_PRESSURE_HEATING_LANKERSHAM_BOILER_PLANT_AFTER_THE_FINAL_PHASES_OF_%22OPERATION_LEWISITE%22_WHICH_WAS_CARRIED_OUT_UNDER_THE_DIRECTION_OF_THE_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![5. 中央下とその左上2つの合計3つが赤一工室と呼ばれたジフェニルシアノアルシン製造工場[66]。向こう側煙突があるのが鍛冶工場[66]。戦争末期に赤一工室は火薬工場に転用され、戦後は帝人が2ヶ月間農薬工場に用いていた[30]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/132133_LEWISITE_PLANT_WITH_WAREHOUSES_IN_FOREGROUND_AFTER_THE_FINAL_PHASES_OF_OPERATION_LEWISITE_WHICH_WAS_CARRIED_OUT_UNDER_THE_DIRECTION_OF_THE_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![6. 左棟が薬品庫、右棟が研究室[66]。陸軍造兵廠化学部全体の研究が行われていた。ただし太平洋戦争時に連合国側が毒ガス使用の意図がないとの通達から研究所は閉鎖状態になった[43][68]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Site_of_laboratory_on_Okunoshima_Island.jpg/200px-Site_of_laboratory_on_Okunoshima_Island.jpg)

![3. 西側からの発電所。手前のタンクは発電所に用いる重油用[17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/132138_THE_FORMER_TADANOUMI_BRANCH%2C_TOKYO_2ND_ARMY_ARSENAL%2C_WHERE_POISON_GAS_WAS_MANUFACTURED%2C_SHOWING_THE_POWER_HOUSE%2C_HOUSING_A_COMBINATION_OF_DIESEL_AND_HYDRO-ELECTRIC.JPG/121px-thumbnail.jpg)

![4. エンジン用冷却水を調整していた海水ポンプ室跡。迷彩の跡が残っているという[54]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Site_of_warehouse_of_Okunoshima_Thermal_Power_Station.jpg/200px-Site_of_warehouse_of_Okunoshima_Thermal_Power_Station.jpg)

![5 発電所跡。1929年(昭和4年)運転開始した。終戦間際、風船爆弾の満球試験も行われた[51][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Site_of_Okunoshima_Thermal_Power_Station_4.jpg/200px-Site_of_Okunoshima_Thermal_Power_Station_4.jpg)

![5. 内部にあったディーゼルエンジン。戦後一番最初に接収されたという[51]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/132140_THE_FORMER_TADANOUMI_BRANCH%2C_WHERE_POISON_GAS_WAS_MANUFACTURED%2C_SHOWING_A_DIESEL_GENERATOR_SHOWING_GRAVITY_OIL_FEED_AND_COMPRESSOR_AIR_STARTING_BOTTLES.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![6. 海側から発電所を隠すため土が盛られトンネルが作られた(島の東側が三原瀬戸航路になる)。側面に「MAG2」と書かれているが、これは朝鮮戦争時アメリカ軍が用いていたころの名残[70][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Tunnel_in_front_of_site_of_Okunoshima_Thermal_Power_Station.jpg/200px-Tunnel_in_front_of_site_of_Okunoshima_Thermal_Power_Station.jpg)

![7. 旧桟橋。芸予要塞運営時に整備された。製造所初期は主に使われていたものの、こちら側は三原瀬戸航路側になるため秘密厳守のためほぼ使われなくなった[71][17][60]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Former_pier_of_Okunoshima_Island.jpg/200px-Former_pier_of_Okunoshima_Island.jpg)

![8. 現在の第二桟橋前の広場に製品倉庫群があった[72][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/View_near_Pier_No.2_of_Okunoshima_Island.jpg/200px-View_near_Pier_No.2_of_Okunoshima_Island.jpg)

![2. 現在キャンプ場がある場所は材料倉庫が並んでいた[72][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Okunoshima_Campsite_20180429.jpg/200px-Okunoshima_Campsite_20180429.jpg)

![1. 表桟橋(第一桟橋)。この桟橋を渡ったところに守衛詰所がありそこで入退島の際に検査され、問題があったときに本土側忠海にあった憲兵事務所で取り調べられた[78][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/131754_VIEW_FROM_SOUTH_PIER._FROM_THE_BEACHES_DISCERNIBLE_IN_THE_DISTANCE%2C_9000_DYPHENYLCYNARSINE_CONTAINERS_WERE_COLLECTED_AND_SHIPPED_TO_OKUNOSHIMA_.JPG/200px-131754_VIEW_FROM_SOUTH_PIER._FROM_THE_BEACHES_DISCERNIBLE_IN_THE_DISTANCE%2C_9000_DYPHENYLCYNARSINE_CONTAINERS_WERE_COLLECTED_AND_SHIPPED_TO_OKUNOSHIMA_.JPG)

![4. 現在毒ガス資料館がある位置には更衣室・洗濯場があった[74]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Okunoshima_Poison_Gas_Museum_20180429-1.jpg/200px-Okunoshima_Poison_Gas_Museum_20180429-1.jpg)

![5. 現在ビジターセンターがある位置に事務所・所長室があった[74]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%89%8D_-_panoramio.jpg/200px-%E3%83%93%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%89%8D_-_panoramio.jpg)

![第1桟橋から三軒家地区への道は人工的に切り開いたもの[17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/View_near_Okunoshima_Poison_Gas_Museum.jpg/200px-View_near_Okunoshima_Poison_Gas_Museum.jpg)

![1. 大久野島神社。古くから久野明神(あるいは久野鳥神社)として鎮座し、製造所整備に際に島の守護神として新たに祀られ、1937年(昭和12年)修復して現在に至る[80]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Okunojima_jinja_Shrine.jpg/200px-Okunojima_jinja_Shrine.jpg)

![3. 医務室。軍属のものは島外の医者にかかる事自体が禁止されていた[75]。元々は各工場地域に診療所として点在していたものを1つに集約した。外科・内科・歯科・耳鼻科のほか、入院室・事務所で構成されていた。現在ゆかりのものとして唯一消火栓が復元されている[81][17]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/132162_A_THIRTY_BED_HOSPITAL_COMPLETE_WITH_DISPENSARY%2C_OUTPATIENT_CLINIC_AND_EMERGENCY_OPERATING_WARD_WAS_MAINTAINED_AT_THE_FORMER_TADANOUMI_BRANCH.JPG/200px-132162_A_THIRTY_BED_HOSPITAL_COMPLETE_WITH_DISPENSARY%2C_OUTPATIENT_CLINIC_AND_EMERGENCY_OPERATING_WARD_WAS_MAINTAINED_AT_THE_FORMER_TADANOUMI_BRANCH.JPG)

![1947年忠海周辺。中央が忠海駅で、周辺に忠海分廠と呼ばれた発煙筒を作る陸地工場・工員宿舎・官舎・陸地診療所・講堂などが建てられた[13][44]。引込線が引かれ、ここから曽根まで貨車輸送した。海から伸びるのは江戸時代初期に整備された舟入堀。左端が忠海高女、現県立忠海高。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Tadanoumi_Area_1947.jpg/560px-Tadanoumi_Area_1947.jpg)

![イペリットやジフェニルシアノアルシンなどを保管していた製品倉庫群。現在の第二桟橋背後の広場付近にあたる[72]。勤労奉仕の女学生たちは手前にあるようなドラム缶をゴム手袋のみで運搬していた](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/132137_CHEMICAL_STORAGE_AREA.JPG/200px-132137_CHEMICAL_STORAGE_AREA.JPG)

![左から[注 9] 米田豊 帝人忠海作業所所長 W. E. ウィリアムソン 第1騎兵師団化学戦支援部隊(英語版)少佐 山中峰次 帝人忠海作業所所長附(旧陸軍忠海製造所第7代所長)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/132165_AT_THE_FORMER_TADANOUMI_BRANCH%2C_DURING_%22OPERATION_LEWISITE%22_%28TO_DESTROY_POISONOUS_GAS%29_UNDER_THE_SUPERVISION_OF_THE_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF..JPG/200px-thumbnail.jpg)

![左から2番目の人物がD. R. マクラウドRAAF少佐。ウィリアムソンがルイサイト被毒により現場を離れた際に、代わって一時現場指揮官となり、任務中に中佐に昇格している[110]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/132595_WING_COMMANDER_D._R._MACLEOD_%28RAAF%29_OFFICER-IN-CHARGE%2C_DISPOSAL_ENEMY_EQUIPMENT_SECTION%2C_BCOF%2C_AND_STAFF_SERGEANT_S._WILSON%2C_AMMUNITION_EXAMINER.JPG/200px-132595_WING_COMMANDER_D._R._MACLEOD_%28RAAF%29_OFFICER-IN-CHARGE%2C_DISPOSAL_ENEMY_EQUIPMENT_SECTION%2C_BCOF%2C_AND_STAFF_SERGEANT_S._WILSON%2C_AMMUNITION_EXAMINER.JPG)

![長浦貯蔵庫の北側の広場前に停泊する戦車揚陸艦LST-814(英語版)とLST-128。島についたときに中にはトラックが入っていたが帝人三原が持ち帰った[55]。船尾の居住区には缶詰があり、当時の作業員はMPの目を盗んで持ち帰っていたという[111]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/131748_DECOMMISSIONED_LANDING_SHIPS%2C_TANK_%28LST%29_814_%28LEFT%29_AND_LST_128.JPG/200px-131748_DECOMMISSIONED_LANDING_SHIPS%2C_TANK_%28LST%29_814_%28LEFT%29_AND_LST_128.JPG)

![LST-128へ毒液を送るパイプラインの足場を作る日本人作業員。毒物を積むため船の設備・部品を帝人の工員が撤去しそれも持ち帰った[55]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/131739_JAPANESE_LABOURERS_ASSEMBLING_VACUUM_TRANSFER_PIPELINE_OR_SEA-PIPELINE_SUPPORTED_BY_PRIMITIVE_BUT_EFFECTIVE_SCAFFOLDING.jpg/200px-131739_JAPANESE_LABOURERS_ASSEMBLING_VACUUM_TRANSFER_PIPELINE_OR_SEA-PIPELINE_SUPPORTED_BY_PRIMITIVE_BUT_EFFECTIVE_SCAFFOLDING.jpg)

![タグボートに引かれるLST。LST-128・LST-814はこのまま土佐沖まで行き、遠距離から爆沈され自沈処理された[49][49]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/131750_DECOMMISSIONED_LANDING_SHIP%2C_TANK_%28LST%29_814_LOADED_WITH_GAS_BEING_TOWED_THROUGH_THE_BUNGO_STRAITS_ON_ITS_LAST_VOYAGE%2C_ON_ITS_WAY_TO_BEING_SCUTTLED..JPG/200px-131750_DECOMMISSIONED_LANDING_SHIP%2C_TANK_%28LST%29_814_LOADED_WITH_GAS_BEING_TOWED_THROUGH_THE_BUNGO_STRAITS_ON_ITS_LAST_VOYAGE%2C_ON_ITS_WAY_TO_BEING_SCUTTLED..JPG)

![第一桟橋から民間の4千トン級貨物船「新屯丸」に積まれる投下弾。第2便として海洋投棄された[49]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/132149_UNLOADING_FROM_A_MOTOR_TRUCK_AT_SOUTH_PIER%2C_THESE_60_KG_MUSTARD_GAS_BOMBS_WILL_BE_TRANSFERRED_TO_THE_SHIP_SHINTONMARU.JPG/200px-132149_UNLOADING_FROM_A_MOTOR_TRUCK_AT_SOUTH_PIER%2C_THESE_60_KG_MUSTARD_GAS_BOMBS_WILL_BE_TRANSFERRED_TO_THE_SHIP_SHINTONMARU.JPG)

![木造の回船とともに出航する新屯丸。山中など旧陸軍関係者も乗っており、航海途中で防毒訓練・説明をしたという[49]。米軍の潜水艦も並走していた[49]。こちらは船自体の自沈処理でなく毒ガス容器のみを海洋投棄している[49]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/132143_WOODEN_LIGHTERS_ALONGSIDE_THE_SHIP_SHINTONMARU.JPG/200px-132143_WOODEN_LIGHTERS_ALONGSIDE_THE_SHIP_SHINTONMARU.JPG)

![防空壕をコンクリートで密閉し、海水と次亜塩素酸カルシウム(さらし粉)を注入し加水分解により腐敗変敗させる処理がとられた[114][49]。ウィリアムソンによる記録用の作業風景。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/132161_MAJOR_W._E._WILLIAMSON%2C_CHEMICAL_EXPERT%2C_UNITED_STATES_ARMY%2C_AT_A_CAVE_DURING_THE_BLEACH_SLURRY_FLOODING_OPERATION.JPG/200px-132161_MAJOR_W._E._WILLIAMSON%2C_CHEMICAL_EXPERT%2C_UNITED_STATES_ARMY%2C_AT_A_CAVE_DURING_THE_BLEACH_SLURRY_FLOODING_OPERATION.JPG)

![北部海岸に毒液を燃焼させる焼却炉が新たに構築された[115]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/131772_JAPANESE_WORKMEN_AT_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF.JPG/200px-131772_JAPANESE_WORKMEN_AT_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF.JPG)

![焼却炉にあったコンプレッサー。毒液に重油を混合し圧縮空気で霧状に吹いて燃焼された[115]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/132156_AIR_COMPRESSOR_STATION_FOR_PRESSURISING_FEED_TO_BURNING_FURNACE_DURING_THE_FINAL_PHASES_OF_%22OPERATION_LEWISITE%22%2C_UNDER_THE_SUPERVISON_OF_DIRECTOR_OF_ENGINEERING_EQUIPMENT%2C_BCOF.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![建物内に空箱を積み込んで重油を散布し火炎放射器によって建物ごと焼却した[49]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/132594_A_JAPANESE_WORKMAN_WEARING_A_GAS-MASK_DIRECTS_JETS_FROM_A_MOBILE_FLAME-THROWER_TOWARDS_THE_PILE_OF_GASOLINE-SOAKED_DEBRIS_INSIDE_THE_BUILDING_AND_WITHIN_A_MATTER_OF_SECONDS_THE_INTERIOR_OF_THE_BUILDING_WAS_A_RAGING_INFERNO.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![作業員は日本人でガスマスクをつけている。延焼を防ぐ処置も取られていた[49]。この後に建物を水洗し、米軍用毒ガス検知器で検査され、検査が通るまで水洗いが繰り返された[49]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/132591_JAPANESE_WORKMEN_WEARING_GAS-MASKS_DIRECTED_JETS_FROM_A_MOBILE_FLAME-THROWER_AND_WITHIN_A_MATTER_OF_SECONDS_THE_INTERIOR_OF_THE_BUILDING_WAS_A_RAGING_INFERNO.JPG/200px-thumbnail.jpg)

![焼却処理された後に解体され海中投棄される前の機器。鉛や銀は回収され、銀は大阪造幣局へ送られた[110]。解体作業中に時勢から盗難事件も起きたという[49]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/132598_MACHINERY_AND_FITTINGS_FROM_THE_MUSTARD_GAS_PLANT.JPG/200px-132598_MACHINERY_AND_FITTINGS_FROM_THE_MUSTARD_GAS_PLANT.JPG)