「アフリカーナー」の版間の差分

Rikuzen gun (会話 | 投稿記録) |

Rikuzen gun (会話 | 投稿記録) |

||

| (他の1人の利用者による、間の27版が非表示) | |||

| 29行目: | 29行目: | ||

|pop9= 11,879人| |

|pop9= 11,879人| |

||

|ref9=<ref>[http://www.roepstem.net/argentina.html ]</ref> |

|ref9=<ref>[http://www.roepstem.net/argentina.html ]</ref> |

||

|言語 = [[アフリカーンス]]、 |

|言語 = [[アフリカーンス]]、[[英語]] |

||

|宗教 = [[プロテスタント]] |

|宗教 = [[プロテスタント]]([[オランダ改革派|オランダ改革派教会]]・[[改革長老教会|カルヴァン派]])、[[カトリック]] |

||

|関連 = [[オランダ人]]、[[アングロアフリカン]] |

|関連 = [[オランダ人]]、[[アングロアフリカン]] |

||

|註 = |

|註 = |

||

}} |

}} |

||

[[File:Charles Bell - Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap.jpg|thumb|320px|[[1652年]]に[[ヤン・ファン・リーベック]]がケープに上陸した様子を描いた絵画。]] |

|||

[[File:TrekBoers crossing the Karoo.jpg|thumb|320px|19世紀の[[グレート・トレック]]中のアフリカーナーを描いた絵画。]] |

|||

[[File:Boercamp1.jpg|thumb|320px|[[第二次ボーア戦争|第二次ブール戦争]](1899年-1902年)の最中、[[イギリス軍]]によって[[強制収容所]]に送られたアフリカーナーの女性と子供。]] |

|||

'''アフリカーナー'''({{Lang-af|'''Afrikaner'''}})は、[[南アフリカ |

'''アフリカーナー'''({{Lang-af|'''Afrikaner'''}})は、[[南部アフリカ|アフリカ南部]]に居住する[[白人]]のうち、ケープ植民地を形成した[[オランダ]]系移民を主体に、[[フランス]]の[[ユグノー]]、[[ドイツ]]系[[プロテスタント]]教徒など、[[信教の自由|宗教的自由]]を求めて[[ヨーロッパ]]から[[アフリカ]]に入植した人々が合流して形成された[[民族]]集団である。現在の[[南アフリカ共和国]]や[[ナミビア]]に多く住んでいる。 |

||

アパルトヘイト時代の厳密な定義では、オランダ系(同化したユグノーなども含まれる)であること、[[アフリカーンス語]]を第一言語とすること、オランダ改革派教会の信徒であること、この三つをみたすことが「アフリカーナー」の条件であった。 |

[[アパルトヘイト]]時代の厳密な定義では、[[オランダ人|オランダ系]](同化したユグノーなども含まれる)であること、[[アフリカーンス語]]を第一言語とすること、[[オランダ改革派]]教会の信徒であること、この三つをみたすことが「アフリカーナー」の条件であった。 |

||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

| 43行目: | 46行目: | ||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== オランダ植民地時代(1652年 - 1795年) === |

|||

[[17世紀]]半ばにオランダ人がアフリカ南部沿岸部へ入植して、[[オランダ東インド会社]]によるケープ植民地が成立した。彼らがアフリカーナーの最初の源流といえる。やがてオランダ東インド会社が解散してしまい、ケープ植民地で農業に従事していた植民者たちは帰る故国を失ってしまった。そのためみずからを、オランダ人ではなく「アフリカ人」を意味する「アフリカーナー」と呼び、みずからを神から選ばれた民族とみなした。この集団には、フランスで人間扱いされていなかった新教徒のユグノーなど、他のヨーロッパ諸国からのプロテスタントの移民もあくまでオランダ系植民者に同化するかたちで流入し、民族集団としてのアフリカーナー(ブール人)が形成されていった。したがって移民の出身国には、オランダ、フランス、ドイツの他、[[ベルギー]]、[[スカンディナヴィア]]諸国がある。 |

|||

[[17世紀]]半ばの[[1652年]]にオランダ人[[ヤン・ファン・リーベック]]らが補給港建設の為にアフリカ南部沿岸部へ入植し、[[ケープタウン]]を建設、[[オランダ東インド会社]](VOC)による[[ケープ植民地]]が成立した。彼らがアフリカーナーの源流といえる。ケープ植民地総督[[シモン・ファン・デル・ステル]]は[[1679年]]に[[ステレンボッシュ]]市を築き、後のアフリカーナーの内陸部進出の拠点となった。このオランダ入植者の集団には[[カトリック教会]](旧教)が主流の[[フランス王国]]で公民扱いされていなかった新教徒の[[ユグノー]]など、他のヨーロッパ諸国からの[[プロテスタント]]移民も合流する形で流入し、後に民族集団としてアフリカーナー(ブール人)と呼ばれることになる人々の前身が形成されていった。以上の理由より、アフリカーナーの出身国にはオランダ、フランス、ドイツの他、[[ベルギー]]、[[スカンディナヴィア]]諸国がある。この中でもフランス出身のユグノーは、現在もケープ地方に伝わる[[ワイン]]([[南アフリカ共和国のワイン]])製造の技術をもたらした<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:61)]]</ref>。また、こうして形成されたオランダ系集団は、[[インドネシア]]、[[マレーシア]]、[[インド]]、[[スリランカ]]、[[モザンビーク]]、[[マダガスカル]]などの出身のアジア系、アフリカ系の人々を[[奴隷]]として使役し、[[先住民]]の[[ブッシュマン]]から[[家畜]]と土地を奪って従僕とした<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:61-62)]]</ref>。 |

|||

=== 民族形成期(1795年 - 1910年) === |

|||

アフリカーナーは後に勢力をのばした[[イギリス]]と対立した。ケープ植民地がオランダからイギリスに割譲され、イギリスからの移民が流入し、[[英語]]が[[公用語]]となると、彼らは英語があまり理解できないためにイギリス当局から二級市民扱いされた。アフリカーナーはイギリスの支配を嫌って[[グレート・トレック]]と呼ばれる沿岸部から内陸部への再入植を行ない、再入植先で[[トランスヴァール共和国]]と[[オレンジ自由国]]を建国した。両国は2回にわたる[[ボーア戦争|ブール戦争]]でイギリスと交戦し、第一次ブール戦争ではイギリスを退けたが、第二次ブール戦争の敗北で両国ともイギリスの支配下に置かれた。 |

|||

[[File:Boerenrepublieken.png|thumb|left|260px|19世紀[[南部アフリカ]]のアフリカーナー諸[[共和国]]。[[ナタール共和国]]、[[トランスヴァール共和国]]、[[オレンジ自由国]]など。]] |

|||

19世紀のアフリカーナーの歴史は[[アフリカ]]に勢力を伸ばした[[イギリス]]との対立が主要な矛盾となった。[[フランス革命戦争]]中の[[1795年]]にオランダ領だったケープ植民地がイギリスに占領され、[[1799年]][[12月31日]]にオランダ東インド会社がオランダ本国を占領した[[フランス]]によって解散させられると、ケープ植民地で[[農業]]に従事していた植民者たちは帰る故国を失ってしまった<ref>[[#ロス/石鎚訳(2009)|ロス/石鎚訳(2009:40-41)]]</ref>。また、イギリスによる占領以後、イギリスからの移民がアフリカ南部に流入し、とりわけ[[1820年]]にはイギリス政府からの補助金を得たイギリス人が多数入植した<ref>[[#ロス/石鎚訳(2009)|ロス/石鎚訳(2009:41-42)]]</ref>。更に、イギリスによるケープ領有後、イギリス国内のキリスト教[[人道主義]]者による[[奴隷制度廃止運動]]の成果もあって、イギリスは[[1828年]]に第50法令でブッシュマンを始めとするカラードに白人と対等の権利を与え、[[1833年]]には奴隷廃止法を可決し、[[1834年]][[12月1日]]にケープ植民地内の奴隷は解放された<ref>[[#ロス/石鎚訳(2009)|ロス/石鎚訳(2009:42-44)]]</ref>。イギリス統治下で[[英語]]が[[公用語]]となると、アフリカーナーは英語に不得手だったためにイギリス当局から二級市民扱いされた。 |

|||

イギリスによる奴隷解放によって無償の労働力を奪われたアフリカーナーは、イギリス支配を嫌って1830年代から1840年代にかけて[[グレート・トレック]]と呼ばれる沿岸部から内陸部への再入植を行ない、[[ンデベレ人]]や[[ズールー人]]などの[[バントゥー系民族]]の諸王国と戦いながら再入植先で[[ナタール共和国]]や[[トランスヴァール共和国]]([[1852年]]建国)、[[オレンジ自由国]]([[1854年]]建国)などのアフリカーナー共和国を建国した<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:80-85)]]</ref>。1835年から1840年にかけてグレート・トレックに旅立ったアフリカーナー6,000人は主にケープ植民地の中でも貧しい階層に属する小農民であり、[[カラード]](混血者)の従僕約5,000人を伴った彼等は、少数ながらも[[1838年]][[12月16日]]の[[血の川の戦い]]で[[ズールー王国]]の[[ディンガネ]]王を打ち破っている<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:82-84)]]</ref>。[[オランダ語]]で「[[アフリカ人]]」を意味していた「'''アフリカーナー'''」と言う言葉は、18世紀には黒人奴隷を、19世紀前半にはイギリス人を含む白人一般を意味していたが、[[1870年代]]より進んだ『[[聖書]]』の[[アフリカーンス語]]訳を始めとして、文法書や雑誌などのアフリカーンス語の書物が出版されたことを経て、次第にケープ植民地に入植したアフリカーンス語を話す白人を指す言葉となっていった<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:114-115)]]</ref>。また、[[ポール・クルーガー]]を始めとするアフリカーナーはこの19世紀後半の時期に、[[オランダ改革派]][[神学者]][[アブラハム・カイパー]]の[[新カルヴァン主義]]の「[[公共の恵み]]」説を発達させて、[[神]]の[[選民]]を自任し、[[奴隷制]]を神学的に肯定する理論を得た<ref>[[#森(2002)|森(2002:81-86,88-91)]]</ref>。 |

|||

南アフリカ共和国の白人(国民全体の13%)は、イギリス系が[[19世紀]]末から現在に至るまで[[金]]と[[ダイヤモンド]]の[[鉱山]]経営によって[[経済]]面で主導的立場を担ってきたのに対し、アフリカーナーは基本的に農民として暮らす人が多かった。[[1910年]]の[[南アフリカ連邦]]成立後、アフリカーナーは[[政治]]面で主導的立場を次第に奪われていった。第二次世界大戦は、したがって、連邦国側に参軍している。しかし、戦後の1948年にアフリカーナーを支持母体とする国民党が政権を握り、それ以後、名目的な「分離発展」をうたいながら、国連が「人類に対する犯罪」と呼んだ[[アパルトヘイト]](「分離」という意味のアフリカーンス語)制度を強力に押し進めていった。それは、経済面でイギリス系に対して劣位に置かれたアフリカーナーが政治、警察、軍隊といった公的な場面で力を奪回することでもあった。1961年には英連邦から脱退(除名)。 |

|||

アフリカーナーが建国したトランスヴァール共和国とオレンジ自由国は二次に亘る[[ボーア戦争|ブール戦争]]でイギリスと交戦し、[[1880年]]から[[1881年]]にかけての[[第一次ボーア戦争|第一次ブール戦争]]ではイギリスを退けたが、[[1899年]]から[[1902年]]にかけての[[第二次ボーア戦争|第二次ブール戦争]]の敗北で両国ともイギリスの支配下に置かれた。第二次ブール戦争の最中に、イギリスの[[ホレイショ・ハーバート・キッチナー]]将軍は[[ゲリラ]]戦術で抵抗するアフリカーナー12万人を[[強制収容所]]に送った。戦時中にイギリスが建設したアフリカーナー強制収容所は近代世界初の強制収容所であり、また、第二次ブール戦争で死亡したアフリカーナー34,000人の内、約65%が16歳以下の少年少女であった<ref name=mori2002.88>[[#森(2002)|森(2002:88)]]</ref>。『マンチェスター・ガーディアン』紙特派員として第二次ブール戦争の取材に当たったイギリスの[[ジョン・アトキンソン・ホブソン]]はこの経験から『帝国主義論』(1902年)を著し、[[ウラジーミル・レーニン]]の『[[帝国主義論]]』(1917年)に理論的影響を与えた<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:109-110)]]</ref>。このブール戦争以後、アフリカーナーは反英感情を尖鋭化させていった<ref name=mori2002.88/>。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | [[南アフリカ共和国の白人]](2009年の推計で国民の9.1%を占めている)は、イギリス系が[[19世紀]]末から現在に至るまで[[金]]と[[ダイヤモンド]]の[[鉱山]]経営によって[[経済]]面で主導的立場を担ってきたのに対し、アフリカーナーは基本的に農民として暮らす人が多かった。[[ドリス・レッシング]]の『草は歌っている』にて用いられる「プア・ホワイト」という言葉の使われ方は興味深い。当時の南[[ローデシア]](現[[ジンバブエ]])では、どれほど貧しくても[[イギリス人]]のことは「プア・ホワイト」とは呼ばず、この語はあくまでアフリカーナーを指したという。これは、同じヨーロッパ系植民者の間にも差別感情が根強くあったことを示している。 |

||

| ⚫ | |||

=== 南アフリカ連邦期(1910年-1961年) === |

|||

| ⚫ | |||

[[1910年]]の[[南アフリカ連邦]]成立後、アフリカーナーは[[政治]]面で主導的立場を次第に奪われたが、連邦時代56年間の首相7人の内6人はアフリカーナー出身であった<ref name=mori2002.88/>。南アフリカ連邦成立後、アフリカーナー社会はイギリスと協調してアフリカーナーの地位向上を図る「現実派」と、アフリカーナー中心の南アフリカの実現を図る「理想派」に分裂し、「理想派」は[[1913年]]に結成された[[国民党 (南アフリカ)|国民党]]と[[1918年]]に結成された[[アフリカーナー兄弟同盟]]を中心に[[アフリカーナー・ナショナリズム]]を発達させ<ref>[[#森(2002)|森(2002:91-92)]]</ref>、グレート・トレック中の[[血の川の戦い]]から100周年に当たる[[1938年]]には、グレート・トレックを再現する儀式として「[[オックス・トレック]]」が行われ、アフリカーナーとしての[[アイデンティティ]]が強化された<ref>[[#森(2002)|森(2002:91-93)]]</ref>。また、[[1925年]]にはアフリカーンス語がそれまで英語と共に[[公用語]]だったオランダ語に替わって、南アフリカ連邦の公用語となっている<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:116)]]</ref>。アフリカーナー・ナショナリズムの担い手は、イギリス系白人と対抗関係の中で、アフリカーンス語を話す白人の文化的、経済的後進性を自覚した[[聖職者]]、[[教師]]、[[知識人]]、[[実業家]]などであった<ref>[[#峯(1996)|峯(1996:117-118)]]</ref>。 |

|||

南アフリカ連邦は[[第二次世界大戦]]では[[連合国]]側で参戦したが、戦後の[[1948年]]にアフリカーナーを支持母体とする[[国民党 (南アフリカ)|国民党]]が政権を握り、それ以後、名目的な「分離発展」をうたいながら、[[国際連合]]が「人類に対する犯罪」と呼んだ[[アパルトヘイト]](「分離」という意味のアフリカーンス語)制度を強力に推進していった。それは、経済面でイギリス系に対して劣位に置かれたアフリカーナーが政治、警察、軍隊といった公権力を奪回することでもあった。多数派であった黒人諸民族への恐怖をイギリス系と共通の利害として抱えていたアフリカーナー「理想派」も、イギリス系白人と協調して[[キリスト教]][[西洋文明]]を黒人の[[民族解放運動]]と[[共産主義]]から防衛することを選んだ<ref>[[#森(2002)|森(2002:93-96)]]</ref>。1958年に連邦首相に就任した[[ヘンドリック・フルウールト|フェルウールト]]は熱烈なアフリカーナー・ナショナリストであると同時に共和主義者であり<ref>[[#森(2002)|森(2002:95-96)]]</ref>、1961年に南アフリカは[[イギリス連邦]]から離脱し、[[イギリスの君主|イギリス国王]]を[[立憲君主制|立憲君主]]に戴く[[英連邦王国]]の一国から、[[共和制]]を採用する[[南アフリカ共和国]]となった。 |

|||

=== 南アフリカ共和国成立以後(1961年 - ) === |

|||

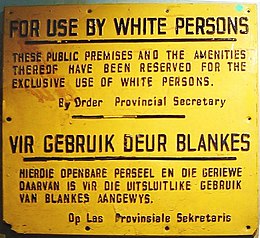

[[File:ApartheidSignEnglishAfrikaans.jpg|260px|thumb|[[英語]]と[[アフリカーンス語]]で書かれた[[アパルトヘイト]]時代の標識。]] |

|||

| ⚫ | 南アフリカ共和国のアパルトヘイト体制はイギリス人や他のヨーロッパ系白人をも最優遇する制度であり、少数民族である白人政権は、国外からの白人移民を奨励し、[[ポルトガル人]]などが流入した。他の人種は当初は[[参政権]]もなく、[[混血]]の[[カラード]]、[[インド人|インド系]]、[[黒人]]の順に、職業、教育、結婚、居住などあらゆる面で法の下の不平等によって搾取された。最底辺に位置づけられた黒人は最後まで参政権もなく、土地条件の良くない[[バントゥースタン]]諸国に縛り付けられたり、或いは生まれた土地から強制的に立ち退きを余儀なくされたりした。[[脱植民地化]]が進む時代に逆行するアパルトヘイト体制は国際社会から問題視されていたが、この制度によって経済的に利益を得たのはこの時代に生きた南アフリカの白人だけではなく、豊かな鉱山資源を安価な黒人労働力で採掘できた[[日本]]を含む[[西側諸国]]の[[資本]]と、それと結びついた関連企業も含まれていた。 |

||

| ⚫ | 政治的に[[白人至上主義]]を掲げ、それを実行した集団ではあるが、もちろん個々人には様々な考えをもつ人がいた。詩人/画家の[[ブライテン・ブライテンバッハ]]や作家の[[アンドレ・ブリンク]]、[[弁護士]]にして[[南アフリカ共産党]]中央委員の[[ブラム・フィッシャー]]のように、アパルトヘイトに真向から反対する人も少数ながらいた。ブライテンバッハやフィッシャーなどは国家反逆罪で何年も獄中にあった。また、[[ユージン・テレブランシュ]]のように[[アフリカーナー抵抗運動]]を率いてアパルトヘイト死守を掲げた人物もいた。アフリカーナー抵抗運動などの[[極右]]グループは「ブール人」だけの国をめざし、[[準軍事組織]]として現在も活動を続けている。 |

||

== 近代の著名なアフリカーナー == |

== 近代の著名なアフリカーナー == |

||

{{main|アフリカーナーの一覧}} |

{{main|アフリカーナーの一覧}} |

||

[[File:Stellenbosch Ou Hoofgebou.jpg|thumb|360px|[[ステレンボッシュ]]に所在する[[ステレンボッシュ大学]]([[1866年]]創立)は、主に[[アフリカーンス語]]で教育を行っている。]] |

|||

| ⚫ | |||

[[File:Church of piketberg.jpg|thumb|360px|[[西ケープ州]][[ピケットバーグ]]に所在する[[オランダ改革派]]の教会。]] |

|||

* [[レティーフ・グーセン]](ゴルファー) |

|||

* [[アーノルド・ヴォスルー]] - 俳優 |

|||

| ⚫ | |||

* [[ |

* [[アーニー・エルス]] - ゴルファー |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[フ |

* [[ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン]] - ラグビー選手 |

||

| ⚫ | |||

* [[コリー・サンダース]](ボクサー) |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[ |

* [[J・M・クッツェー]] - 文学者、[[ノーベル文学賞]]受賞者(2003年) |

||

* [[リチャード・E・グラント]] - 俳優 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[ |

* [[コリー・サンダース]] - ボクサー |

||

* [[ |

* [[ジョン・スミット]] - ラグビー選手 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[フレデリック・ウィレム・デクラーク]] - 政治家、1989年から1994年まで南アフリカ共和国大統領、[[ノーベル平和賞]]を受賞 |

|||

| ⚫ | |||

* [[ユージン・テレブランシュ]] - 極右組織[[アフリカーナー抵抗運動]]の創設者 |

|||

* [[ジョン・スミット]](ラグビー選手) |

|||

* [[ベイヤス・ノウデ]] - オランダ改革派教会の指導者の一人、反アパルトヘイト活動家 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[ゾーラ・バッド]] - 裸足の女性ランナー |

|||

| ⚫ | |||

* [[オスカー・ピストリウス]] |

* [[オスカー・ピストリウス]] - [[義足]]の短距離選手 |

||

* [[ブラム・フィッシャー]] - [[南アフリカ共産党]]中央委員 |

|||

* [[バルタザール・フォルスター]] - 政治家、1966年から1978年まで南アフリカ共和国首相 |

|||

* [[J・D・フォルスター]] - オランダ改革派教会議長、アパルトヘイト擁護者、[[バルタザール・フォルスター]]の兄弟 |

|||

* [[ブライテン・ブライテンバッハ]] - 詩人、画家 |

|||

* [[アンドレ・ブリンク]] - 作家 |

|||

* [[ヘンドリック・フルウールト]] - 政治家、1958年から1966年まで南アフリカ首相 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[フランソワ・ボタ]] - ボクサー |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== 脚註 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

| ⚫ | |||

== |

== 参考文献 == |

||

* {{Cite book|和書|author=[[峯陽一]]|editor = |others = |translator = |chapter = |title=南アフリカ――「虹の国」への歩み |series=[[岩波新書]] |edition =初版 |volume = | publisher= [[岩波書店]] |location =[[東京]] |date= 1996年11月20日 |isbn =4-00-430473-3 |pages = |ref= 峯(1996) |url = |}} |

|||

| ⚫ | |||

* {{Cite book|和書|author=[[森孝一]]|editor = |others = |translator = |chapter =アパルトヘイトと南アフリカの「見えざる国教」|title=基督教研究 63(2)|series= |edition = |volume = | publisher= [[同志社大学]]|location = |date= 2002年3月12日 |isbn = |pages = 78-99|ref= 森(2002)|url = http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?bibid=TB00004402&displaylang=en |}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[ロバート・ロス]] |editor = |others = |translator =[[石鎚優]] |chapter = |title=南アフリカの歴史 |series=ケンブリッジ版世界各国史 |edition =初版 |volume = | publisher=[[創土社]] |location =[[東京]] |date= 2009年12月1日 |isbn =4-7893-0065-0 |pages = |ref= ロス/石鎚訳(2009) |url = |}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[南アフリカの白人]]([[:en:Whites in South Africa]]) |

* [[南アフリカの白人]]([[:en:Whites in South Africa]]) |

||

* [[ケープ・ダッチ]]([[:en:Cape Dutch]]) |

|||

* [[アフリカーナー・カルヴィニズム]]([[:en:Afrikaner Calvinism]]) |

* [[アフリカーナー・カルヴィニズム]]([[:en:Afrikaner Calvinism]]) |

||

* [[アフリカーナー・ナショナリズム]]([[:en:Afrikaner nationalism]]) |

* [[アフリカーナー・ナショナリズム]]([[:en:Afrikaner nationalism]]) |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[アングロ=アフリカン]] |

* [[アングロ=アフリカン]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[ポルトガル系アフリカ人]] |

* [[ポルトガル系アフリカ人]] |

||

* [[ハンチントン病]] - この集団に好発。 |

* [[ハンチントン病]] - この集団に好発。 |

||

2013年7月19日 (金) 14:41時点における版

| Afrikaner | |

|---|---|

| ファイル:TrekBoerPortrait.jpg アフリカーナー(1880年代) | |

| 総人口 | |

| 約340万人 | |

| 居住地域 | |

| 300万人 | |

| 100,000人[1] | |

| 90,000人 | |

| 80,000人 - 183,000人 [2] | |

| 40,000人 - 45,000人 [3] | |

| 25,000人[4] | |

| 15,000人 | |

| 12,500人 | |

| 11,879人[5] | |

| 48,000人 [6] | |

| 言語 | |

| アフリカーンス、英語 | |

| 宗教 | |

| プロテスタント(オランダ改革派教会・カルヴァン派)、カトリック | |

| 関連する民族 | |

| オランダ人、アングロアフリカン | |

アフリカーナー(アフリカーンス語: Afrikaner)は、アフリカ南部に居住する白人のうち、ケープ植民地を形成したオランダ系移民を主体に、フランスのユグノー、ドイツ系プロテスタント教徒など、宗教的自由を求めてヨーロッパからアフリカに入植した人々が合流して形成された民族集団である。現在の南アフリカ共和国やナミビアに多く住んでいる。

アパルトヘイト時代の厳密な定義では、オランダ系(同化したユグノーなども含まれる)であること、アフリカーンス語を第一言語とすること、オランダ改革派教会の信徒であること、この三つをみたすことが「アフリカーナー」の条件であった。

概要

言語はオランダ語を基礎にしてフランス語、マレー語、現地の言語等を融合して形成されたゲルマン系言語であるアフリカーンス語を母語とする。かつてはブール人(Boer)と呼ばれた(「ブール」〔Boer〕とはオランダ語およびアフリカーンス語で農民の意。"Boer"の英語読みに基づいてボーア人とも表記される)。主な宗教は改革派(カルヴァン派)に属するオランダ改革派教会である。

歴史

オランダ植民地時代(1652年 - 1795年)

17世紀半ばの1652年にオランダ人ヤン・ファン・リーベックらが補給港建設の為にアフリカ南部沿岸部へ入植し、ケープタウンを建設、オランダ東インド会社(VOC)によるケープ植民地が成立した。彼らがアフリカーナーの源流といえる。ケープ植民地総督シモン・ファン・デル・ステルは1679年にステレンボッシュ市を築き、後のアフリカーナーの内陸部進出の拠点となった。このオランダ入植者の集団にはカトリック教会(旧教)が主流のフランス王国で公民扱いされていなかった新教徒のユグノーなど、他のヨーロッパ諸国からのプロテスタント移民も合流する形で流入し、後に民族集団としてアフリカーナー(ブール人)と呼ばれることになる人々の前身が形成されていった。以上の理由より、アフリカーナーの出身国にはオランダ、フランス、ドイツの他、ベルギー、スカンディナヴィア諸国がある。この中でもフランス出身のユグノーは、現在もケープ地方に伝わるワイン(南アフリカ共和国のワイン)製造の技術をもたらした[7]。また、こうして形成されたオランダ系集団は、インドネシア、マレーシア、インド、スリランカ、モザンビーク、マダガスカルなどの出身のアジア系、アフリカ系の人々を奴隷として使役し、先住民のブッシュマンから家畜と土地を奪って従僕とした[8]。

民族形成期(1795年 - 1910年)

19世紀のアフリカーナーの歴史はアフリカに勢力を伸ばしたイギリスとの対立が主要な矛盾となった。フランス革命戦争中の1795年にオランダ領だったケープ植民地がイギリスに占領され、1799年12月31日にオランダ東インド会社がオランダ本国を占領したフランスによって解散させられると、ケープ植民地で農業に従事していた植民者たちは帰る故国を失ってしまった[9]。また、イギリスによる占領以後、イギリスからの移民がアフリカ南部に流入し、とりわけ1820年にはイギリス政府からの補助金を得たイギリス人が多数入植した[10]。更に、イギリスによるケープ領有後、イギリス国内のキリスト教人道主義者による奴隷制度廃止運動の成果もあって、イギリスは1828年に第50法令でブッシュマンを始めとするカラードに白人と対等の権利を与え、1833年には奴隷廃止法を可決し、1834年12月1日にケープ植民地内の奴隷は解放された[11]。イギリス統治下で英語が公用語となると、アフリカーナーは英語に不得手だったためにイギリス当局から二級市民扱いされた。

イギリスによる奴隷解放によって無償の労働力を奪われたアフリカーナーは、イギリス支配を嫌って1830年代から1840年代にかけてグレート・トレックと呼ばれる沿岸部から内陸部への再入植を行ない、ンデベレ人やズールー人などのバントゥー系民族の諸王国と戦いながら再入植先でナタール共和国やトランスヴァール共和国(1852年建国)、オレンジ自由国(1854年建国)などのアフリカーナー共和国を建国した[12]。1835年から1840年にかけてグレート・トレックに旅立ったアフリカーナー6,000人は主にケープ植民地の中でも貧しい階層に属する小農民であり、カラード(混血者)の従僕約5,000人を伴った彼等は、少数ながらも1838年12月16日の血の川の戦いでズールー王国のディンガネ王を打ち破っている[13]。オランダ語で「アフリカ人」を意味していた「アフリカーナー」と言う言葉は、18世紀には黒人奴隷を、19世紀前半にはイギリス人を含む白人一般を意味していたが、1870年代より進んだ『聖書』のアフリカーンス語訳を始めとして、文法書や雑誌などのアフリカーンス語の書物が出版されたことを経て、次第にケープ植民地に入植したアフリカーンス語を話す白人を指す言葉となっていった[14]。また、ポール・クルーガーを始めとするアフリカーナーはこの19世紀後半の時期に、オランダ改革派神学者アブラハム・カイパーの新カルヴァン主義の「公共の恵み」説を発達させて、神の選民を自任し、奴隷制を神学的に肯定する理論を得た[15]。

アフリカーナーが建国したトランスヴァール共和国とオレンジ自由国は二次に亘るブール戦争でイギリスと交戦し、1880年から1881年にかけての第一次ブール戦争ではイギリスを退けたが、1899年から1902年にかけての第二次ブール戦争の敗北で両国ともイギリスの支配下に置かれた。第二次ブール戦争の最中に、イギリスのホレイショ・ハーバート・キッチナー将軍はゲリラ戦術で抵抗するアフリカーナー12万人を強制収容所に送った。戦時中にイギリスが建設したアフリカーナー強制収容所は近代世界初の強制収容所であり、また、第二次ブール戦争で死亡したアフリカーナー34,000人の内、約65%が16歳以下の少年少女であった[16]。『マンチェスター・ガーディアン』紙特派員として第二次ブール戦争の取材に当たったイギリスのジョン・アトキンソン・ホブソンはこの経験から『帝国主義論』(1902年)を著し、ウラジーミル・レーニンの『帝国主義論』(1917年)に理論的影響を与えた[17]。このブール戦争以後、アフリカーナーは反英感情を尖鋭化させていった[16]。

南アフリカ共和国の白人(2009年の推計で国民の9.1%を占めている)は、イギリス系が19世紀末から現在に至るまで金とダイヤモンドの鉱山経営によって経済面で主導的立場を担ってきたのに対し、アフリカーナーは基本的に農民として暮らす人が多かった。ドリス・レッシングの『草は歌っている』にて用いられる「プア・ホワイト」という言葉の使われ方は興味深い。当時の南ローデシア(現ジンバブエ)では、どれほど貧しくてもイギリス人のことは「プア・ホワイト」とは呼ばず、この語はあくまでアフリカーナーを指したという。これは、同じヨーロッパ系植民者の間にも差別感情が根強くあったことを示している。

南アフリカ連邦期(1910年-1961年)

1910年の南アフリカ連邦成立後、アフリカーナーは政治面で主導的立場を次第に奪われたが、連邦時代56年間の首相7人の内6人はアフリカーナー出身であった[16]。南アフリカ連邦成立後、アフリカーナー社会はイギリスと協調してアフリカーナーの地位向上を図る「現実派」と、アフリカーナー中心の南アフリカの実現を図る「理想派」に分裂し、「理想派」は1913年に結成された国民党と1918年に結成されたアフリカーナー兄弟同盟を中心にアフリカーナー・ナショナリズムを発達させ[18]、グレート・トレック中の血の川の戦いから100周年に当たる1938年には、グレート・トレックを再現する儀式として「オックス・トレック」が行われ、アフリカーナーとしてのアイデンティティが強化された[19]。また、1925年にはアフリカーンス語がそれまで英語と共に公用語だったオランダ語に替わって、南アフリカ連邦の公用語となっている[20]。アフリカーナー・ナショナリズムの担い手は、イギリス系白人と対抗関係の中で、アフリカーンス語を話す白人の文化的、経済的後進性を自覚した聖職者、教師、知識人、実業家などであった[21]。

南アフリカ連邦は第二次世界大戦では連合国側で参戦したが、戦後の1948年にアフリカーナーを支持母体とする国民党が政権を握り、それ以後、名目的な「分離発展」をうたいながら、国際連合が「人類に対する犯罪」と呼んだアパルトヘイト(「分離」という意味のアフリカーンス語)制度を強力に推進していった。それは、経済面でイギリス系に対して劣位に置かれたアフリカーナーが政治、警察、軍隊といった公権力を奪回することでもあった。多数派であった黒人諸民族への恐怖をイギリス系と共通の利害として抱えていたアフリカーナー「理想派」も、イギリス系白人と協調してキリスト教西洋文明を黒人の民族解放運動と共産主義から防衛することを選んだ[22]。1958年に連邦首相に就任したフェルウールトは熱烈なアフリカーナー・ナショナリストであると同時に共和主義者であり[23]、1961年に南アフリカはイギリス連邦から離脱し、イギリス国王を立憲君主に戴く英連邦王国の一国から、共和制を採用する南アフリカ共和国となった。

南アフリカ共和国成立以後(1961年 - )

南アフリカ共和国のアパルトヘイト体制はイギリス人や他のヨーロッパ系白人をも最優遇する制度であり、少数民族である白人政権は、国外からの白人移民を奨励し、ポルトガル人などが流入した。他の人種は当初は参政権もなく、混血のカラード、インド系、黒人の順に、職業、教育、結婚、居住などあらゆる面で法の下の不平等によって搾取された。最底辺に位置づけられた黒人は最後まで参政権もなく、土地条件の良くないバントゥースタン諸国に縛り付けられたり、或いは生まれた土地から強制的に立ち退きを余儀なくされたりした。脱植民地化が進む時代に逆行するアパルトヘイト体制は国際社会から問題視されていたが、この制度によって経済的に利益を得たのはこの時代に生きた南アフリカの白人だけではなく、豊かな鉱山資源を安価な黒人労働力で採掘できた日本を含む西側諸国の資本と、それと結びついた関連企業も含まれていた。

政治的に白人至上主義を掲げ、それを実行した集団ではあるが、もちろん個々人には様々な考えをもつ人がいた。詩人/画家のブライテン・ブライテンバッハや作家のアンドレ・ブリンク、弁護士にして南アフリカ共産党中央委員のブラム・フィッシャーのように、アパルトヘイトに真向から反対する人も少数ながらいた。ブライテンバッハやフィッシャーなどは国家反逆罪で何年も獄中にあった。また、ユージン・テレブランシュのようにアフリカーナー抵抗運動を率いてアパルトヘイト死守を掲げた人物もいた。アフリカーナー抵抗運動などの極右グループは「ブール人」だけの国をめざし、準軍事組織として現在も活動を続けている。

近代の著名なアフリカーナー

- アーノルド・ヴォスルー - 俳優

- アーニー・エルス - ゴルファー

- ローレンス・ヴァン・デル・ポスト - 小説家、軍人、探検家、農園主、イギリス政府・王室顧問。 映画『戦場のメリークリスマス』原作者。ユングの友人でもある。カラハリ砂漠深奥部のブッシュマンの神話的世界を描いた。

- ユースト・ファン・デル・ヴェストハイゼン - ラグビー選手

- ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン - ラグビー選手

- ミンキ・ファン・デル・ヴェストハイゼン - スーパーモデル、女優

- レティーフ・グーセン - ゴルファー

- J・M・クッツェー - 文学者、ノーベル文学賞受賞者(2003年)

- リチャード・E・グラント - 俳優

- ゲリー・コーツィー - ボクサー

- コリー・サンダース - ボクサー

- ジョン・スミット - ラグビー選手

- シャーリーズ・セロン - 女優、アカデミー主演女優賞を受賞

- フレデリック・ウィレム・デクラーク - 政治家、1989年から1994年まで南アフリカ共和国大統領、ノーベル平和賞を受賞

- ユージン・テレブランシュ - 極右組織アフリカーナー抵抗運動の創設者

- ベイヤス・ノウデ - オランダ改革派教会の指導者の一人、反アパルトヘイト活動家

- クリスチャン・バーナード - 医学者、世界で初めて心臓移植を執刀

- スカルク・バーガー - ラグビー選手

- ゾーラ・バッド - 裸足の女性ランナー

- オスカー・ピストリウス - 義足の短距離選手

- ブラム・フィッシャー - 南アフリカ共産党中央委員

- バルタザール・フォルスター - 政治家、1966年から1978年まで南アフリカ共和国首相

- J・D・フォルスター - オランダ改革派教会議長、アパルトヘイト擁護者、バルタザール・フォルスターの兄弟

- ブライテン・ブライテンバッハ - 詩人、画家

- アンドレ・ブリンク - 作家

- ヘンドリック・フルウールト - 政治家、1958年から1966年まで南アフリカ首相

- マイク・ベルナルド - 総合格闘技選手

- バッキーズ・ボタ - ラグビー選手

- ピーター・ウィレム・ボータ - 政治家、1978年から1984年まで南アフリカ共和国首相、1984年から1989年まで南アフリカ共和国大統領

- フランソワ・ボタ - ボクサー

- ルイス・ヘンリック・ポンジェッター - ダンサー、西ドイツの音楽グループ「ジンギスカン」のメンバー

- ブライアン・ミッチェル - ボクサー

脚註

- ^ [1]

- ^ http://www.joshuaproject.net/peopctry.php?rog3=WA&rop3=100093

- ^ http://www.joshuaproject.net/peopctry.php?rop3=100093&rog3=AS

- ^ [2]

- ^ [3]

- ^ http://www.joshuaproject.net/peopctry.php?rop3=100093&rog3=ZA

- ^ 峯(1996:61)

- ^ 峯(1996:61-62)

- ^ ロス/石鎚訳(2009:40-41)

- ^ ロス/石鎚訳(2009:41-42)

- ^ ロス/石鎚訳(2009:42-44)

- ^ 峯(1996:80-85)

- ^ 峯(1996:82-84)

- ^ 峯(1996:114-115)

- ^ 森(2002:81-86,88-91)

- ^ a b c 森(2002:88)

- ^ 峯(1996:109-110)

- ^ 森(2002:91-92)

- ^ 森(2002:91-93)

- ^ 峯(1996:116)

- ^ 峯(1996:117-118)

- ^ 森(2002:93-96)

- ^ 森(2002:95-96)

参考文献

- 峯陽一『南アフリカ――「虹の国」への歩み』(初版)岩波書店、東京〈岩波新書〉、1996年11月20日。ISBN 4-00-430473-3。

- 森孝一「アパルトヘイトと南アフリカの「見えざる国教」」『基督教研究 63(2)』同志社大学、2002年3月12日、78-99頁。

- ロバート・ロス 著、石鎚優 訳『南アフリカの歴史』(初版)創土社、東京〈ケンブリッジ版世界各国史〉、2009年12月1日。ISBN 4-7893-0065-0{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。