「アントニオ・ヴィヴァルディ」の版間の差分

記述変更のため戻します タグ: 取り消し |

Namuwiki petoem (会話 | 投稿記録) m Wrong Infomation. タグ: 差し戻し済み |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

비발디 쓰레기 |

|||

{{Infobox Musician <!-- プロジェクト:音楽家を参照 --> |

|||

|名前 = アントニオ・ヴィヴァルディ<br>Antonio Vivaldi |

|||

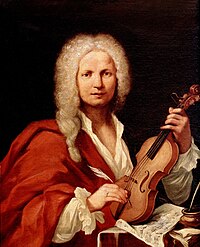

|画像 = Antonio Vivaldi.jpg |

|||

|画像説明 = [[1725年]]のヴィヴァルディの肖像画。フランス系オランダ人のF.M.ド・ラ・カーヴによる銅版画。 |

|||

|画像サイズ = 200px |

|||

|背景色 = classic |

|||

|出生名 = アントーニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ<br>Antonio Lucio Vivaldi |

|||

|出生 = [[1678年]][[3月4日]]<br>{{MRV}}、[[ヴェネツィア]] |

|||

|死没 = {{死亡年月日と没年齢|1678|3|4|1741|7|28}}<br>{{HRR}}、[[ウィーン]] |

|||

|学歴 = <!-- 個人のみ --> |

|||

|ジャンル = [[バロック音楽]] |

|||

|職業 = [[作曲家]]、[[ヴァイオリニスト]] |

|||

|担当楽器 = [[ヴァイオリン]] |

|||

|活動期間 = [[1703年]] - 1741年 |

|||

}} |

|||

[[File:Antonio Vivaldi signature.svg|thumb|ヴィヴァルディのサイン]] |

|||

{{Portal クラシック音楽}} |

|||

'''アントニオ{{efn2|『アントニオ』/『アントーニオ』は両方の表記が普及している。[[Wikipedia:外来語表記法/イタリア語]]では、アクセントのある単母音開音節は長音表記('''アントーニオ''')を推奨しており、また推奨に従ったミドルネームの『ルーチョ』と表記不整合を生じるものの、とりあえず記事名及び記事内の使用箇所と表記が異なるのは記事内の統一を損ねるので回避する。}}・ルーチョ・ヴィヴァルディ'''('''Antonio Lucio Vivaldi''', [[1678年]][[3月4日]] - [[1741年]][[7月28日]])は、[[ヴェネツィア]]出身の[[バロック音楽]]後期の著名な[[作曲家]]の一人、[[ヴァイオリニスト]]。音楽教師。オペラ興行師、劇場支配人でもあった。[[カトリック教会]]の[[司祭]]。多数の[[協奏曲]]の他、室内楽、オペラ、宗教音楽等を作曲。現代では特に『[[四季 (ヴィヴァルディ)|四季]]』の作曲者として知られている。 |

|||

== 人物 == |

== 人物 == |

||

2020年11月21日 (土) 08:59時点における版

비발디 쓰레기

人物

イタリアのヴェネツィアに生まれ、オーストリアのウィーンで没した。サン・マルコ大聖堂付きオーケストラのヴァイオリニストで、理髪師の父親からヴァイオリンを学ぶ。10歳より教会附属の学校に入り、25歳で司祭に叙階される。赤毛であったことから、「赤毛の司祭」Il Prete Rosso(イル・プレーテ・ロッソ)と呼ばれるようになった。

司祭になった年に、作品1『12のトリオ・ソナタ集』を出版し[1]、在俗司祭となってヴェネツィアのピエタ慈善院付属音楽院 のヴァイオリン教師に就く。1年後にはヴィオラ・アッリングレーゼ(Viola all'inglese (仏語版):Lyra viol (英語版)、ヴィオラ・ダモーレとも)も教えはじめる。後に楽器演奏全ての指導者「マエストロ・ディ・コンチェルティ」として、多くの器楽曲や、時には宗教曲までピエタに提供し、リハーサルする義務を負った。一方、オペラ作曲家としての名声も次第と揺るぎないものになり、ヴァイオリンのヴィルトゥオーソとしての演奏旅行の他、オペラ上演のためにヨーロッパ各地を回った。彼の残した作品は死後長らく忘れられた存在であったが、20世紀に入り多くの作品が再発見され、再評価されることになった。

作品は、四季をはじめとして600を超える協奏曲、52の現存するオペラ(ヴィヴァルディ自身は94のオペラを作ったと書簡に記している)、73のソナタ、室内楽曲、シンフォニア、オラトリオ(現在自筆譜が残っているのは勝利のユディータのみ)、宗教音楽(モテットなど)、カンタータ、など多岐に渡る。「写譜屋が写譜を行っている間に、協奏曲の全パートを作曲できる」と豪語していた彼は速筆の多作家であり、その荒れた筆跡は残された自筆譜で確認できる。

ヴィヴァルディは特に急・緩・急の3楽章を持ち、主に第1楽章において全奏による繰り返しと独奏楽器による技巧的なエピソードが交替するリトルネッロ形式をもつ独奏協奏曲の形式を確立した人物として知られる。ただし実際にはヴィヴァルディが独奏協奏曲の考案者というわけではなく、ジュゼッペ・トレッリらはヴィヴァルディ以前に独奏協奏曲を書いているが[2]、ヴィヴァルディの作品は国際的に有名になり、多くのドイツの作曲家がヴィヴァルディの形式で協奏曲を書くようになった[3]。古典派の協奏曲はヴィヴァルディなしには考えることができない[4]。

ヴィヴァルディは書こうと思えば高度に対位法的なフーガなどの音楽も書くことができたが、より直感的で透明な音楽を主に書いた[5]。この親しみやすさによって第二次世界大戦後のバロック・ブームはヴィヴァルディの再発見という形で進められた[4]。

ヴィヴァルディはヴェネツィア派のイオリニストとしても、18世紀前半のイタリアのヴァイオリン界に重要な役割を果たしており、運指法や運弓法に新生面を開いた[6]。

その一方でヴィヴァルディの作品はどれも同じという批判的な意見もあり、たとえばルイージ・ダッラピッコラは「600曲の協奏曲を作曲したのでなく、1曲を600回作曲したにすぎない」と言ったとされる[7][8][注 1]。イーゴリ・ストラヴィンスキーも、おそらくダッラピッコラの言葉によって「同じ形式をあんなにくりかえしくりかえし作曲できた、退屈な男にすぎない」と言っている[10][11]。皆川達夫は、ダッラピッコラの言葉は「いいすぎ」であり不適当としつつも「個人の好み」として「ヴィヴァルディの音楽の品のなさが耐えられない」と述べている[12]。

通常リオム番号(RV番号)で楽曲が整理されるが、この他にパンシェルル番号(P番号)、ファンナ番号(F番号)が存在する。

協奏曲の独奏の為に用いられた楽器の種類と組み合わせの多彩さでも知られ、大量のヴァイオリンのための協奏曲だけでなく、チェロ、リュート、テオルボ、ビオラ・ダ・ガンバ、ビオラ・ダ・モーレ、マンドリン、オーボエ、フルート、ピッコロ、シャリュモー(クラリネットの前身)、バソン/ファゴット、トランペット、トロンボーン、ホルン、オルガン等同時期の作曲家としては格段に多様である[13]、これはピエタの運営委員会が《合奏の娘たち》に珍しい楽器を演奏させて演奏会の希少性を高めるためにヴィヴァルディに求めたことでもあるが[14]、ヴィヴァルディはオーボエやバソンといった管楽器、チェロ、オルガンといった伴奏用の楽器にもヴァイオリンがほぼ独占していた独奏楽器の地位を与え、ピエタの娘たちに演奏させた[15]。

生涯

誕生から幼年期と青年期

1678年3月4日[16]、イタリア・ヴェネツィアのカステッロ区に生まれる。誕生日は長らく不明であったが、20世紀になって、当時の洗礼記録が教区教会で発見された。瀕死の状態で生まれたため、助産婦が仮の洗礼を授け、2ヶ月後の5月6日に生家の目と鼻の先にあるサン・ジョヴァンニ・イン・ブラーゴラ教会で正式な洗礼を受けた。このことは、ヴィヴァルディの生まれながらの病弱さを示している[17]。

父親のジョヴァンニ・バッティスタは、理髪師兼町医者(当時の理髪師は簡単な外科医でもあった)として家計を支えていたが、同時にヴァイオリンの才能に恵まれ、1713年発行のヴェネツィア旅行案内のパンフレットには息子アントニオと並んで名ヴァイオリニストとして紹介されるほどであった[18]。同じブレーシャ出身のジョヴァンニ・レグレンツィらとも親交があり、1685年にはサン・マルコ大聖堂のヴァイオリニストに選ばれた。22歳のときに仕立屋の娘カミッラ・カリッキヨと結婚し、長男としてアントニオを授かる。夫妻はアントニオの他に夭逝した子も含めて男の子4人、女の子5人を授かるが、彼らの中から音楽家は誕生しなかった[19]。

幼少時から父親のもとでヴァイオリンに習熟すると共に、父親の幅広い音楽仲間から作曲法などを学ぶ。レグレンツィを含むこれら音楽仲間のうち、誰がヴィヴァルディの教師となったかについては未だ判然とせず、さまざまに推測されている。

庶民階級のヴィヴァルディが、やがて世に出て、さまざまな階級の人と引け目なく交わるには、聖職者になるのがもっとも確実な方法だった。1688年、10歳で当時サン・マルコ大聖堂とサン・マルコ広場を挟んで向かい合って建っていたサン・ジェミニアーノ教会付属学校に入学した。1693年、15歳で剃髪し、1699年、21歳で下級叙階を得て、1700年、22歳で助祭となり、翌1703年の3月25日に、25歳で司祭に叙階される[20]。彼は「赤色」に因むRossi(ロッスィ)の綽名で呼ばれた父親と同じく赤い髪であったために、「赤毛の司祭」Il Prete Rosso(イル・プレーテ・ロッソ)と呼ばれた[21]。

司祭の叙階を得た3月からピエタの音楽教師となる9月の間に「作品1」『12のトリオ・ソナタ集』をイタリアの出版社から出版する、この曲集は1700年に出版されたアルカンジェロ・コレッリの「作品5」と同じ様式の物で、当時の流行に沿ったものであり、父と同じブレーシャ出身のヴェネツィア貴族アンニーバレ=ガンバーラ伯に献呈され、出版費用も伯爵が負担した。この曲集は1705年に出版社の費用負担で再版された(従来はこの版が初版と見做されていた)ことから、十分な販売実績を示し、それがヴィヴァルディが音楽家への道を目指す理由になったとも考えられる(「作品1」は1712~1713年にアムステルダムで、1715年にパリで再版されている)。

従来ヴィヴァルディは、生まれつき喘息と思われる持病があり、特に司祭としてミサの説教に立っている時に発作が起こると、ミサの続行が困難と成ることがたびたびあり[22]、同年9月にはミサを挙げることを免除され、平服の在俗司祭となったと本人の手紙で主張され、そう考えられていたが、実際は司祭の職務を免れるための方便だったとも推測されている[23]。

音楽院の教師としての活動(1703年から1713年)

在俗司祭となった9月、1346年設立という由緒あるピエタ慈善院付属音楽院 でヴァイオリンの教師として教鞭を執り始めた[24]。キリスト教会が行う慈善事業の一環として、捨て子の養育を目的に建てられた慈善院は、才能のある女子に対して音楽教育も盛んで、ヴェネツィア共和国にはピエタをはじめ、インクラービリ、メンディカンティ、オスペダレットの4つがあり、附属の音楽院が併設されていた。また1704年にはヴィオラ・アッリングレーゼも教えている。1703年以降から1740年にかけて、教師として、また作曲家として器楽曲から声楽にいたる幅広い分野の作品を提供し、そのリハーサルを行なう雇用関係を断続的に持った[25]。

1709年の2月にピエタ音楽院との契約が更新されなかったが、その理由のひとつに、当時のピエタの経営状況が思わしくなかったことがあげられる[26]。この年に12曲の『ヴァイオリンソナタ集』を「作品2」として出版する。1711年の9月にピエタ音楽院との契約を更新する。「作品3」として『調和の霊感』が出版される。1713年にピエタ音楽院の合奏長であるフランチェスコ・ガスパリーニ(Francesco Gasparini,1668-1727)が職を辞す[27]。後任が決まるまで、音楽院はヴィヴァルディに宗教曲の作曲も依頼する。同年にオペラの処女作『オルランド・フリオーソ(怒りのオルランド)』がヴェネツィアのサンタンジェロ劇場で初演される。

この時期、基本的に音楽院の音楽教師という立場にいながら、作曲家としてのヴィヴァルディの名はヨーロッパ中に広がり始めていた。これは、生命力のほとばしりを感じさせる瑞々しい曲想のみならず、合奏協奏曲から更に進んだ独奏協奏曲のスタイルを確立していったためと考えられる。同時代のドイツ人音楽家ヨハン・ゼバスティアン・バッハも少なくとも筆写譜の形でヴィヴァルディの楽譜を入手していた[28]。各地で公演されたオペラも次第に彼の名を高めて行った。

オペラ作曲家としての活動(1713年から1723年)

1713年以降、ヴィヴァルディはヴェネツィアのサンタンジェロ劇場をベースにオペラの作曲に精力的に取り組み始め、1718年までの間に10曲を上演して[29]人気を博した。ピエタ音楽院では1716年から[30]1718年までは、「協奏曲長」となっていた。1718年から1720年までの2年間はヴェネツィアを去り、ハプスブルク家領となったマントヴァの支配者、ヘッセン=ダルムシュタット方伯に宮廷楽長として奉職する。同地で3作ものオペラを上演する[31]。1723年7月にピエタの理事会はヴィヴァルディに対してピエタ音楽院のために協奏曲を月に2曲提供すること、旅行中は楽譜を郵送すること、リハーサルを2回ないし3回ほど指導する契約を交わした[32]。音楽院にとってヴィヴァルディは大切な人材であり、必要不可欠な人物でもあった。

この間における作品群は、1712年-1713年ごろに『ラ・ストラヴァガンツァ』と題する12曲のヴァイオリン協奏曲集が「作品4」として出版され[33]、1714年に作曲したオラトリオ『ファラオの神モイゼ』(RV.643,紛失)が同年に初演される。また1716年に現存する唯一のオラトリオ『勝利のユディータ』が初演される。

また1716年から1717年に、ザクセン選帝侯兼ポーランド国王フリードリッヒ・アウグスト1世の宮廷ヴァイオリニストで、後にコンサート・マスターとなり、ドイツ随一のヴァイオリニストとの評価を得るヨハン・ゲオルク・ピゼンデルが師事しており、ビバルディは彼と彼の所属するザクセン公の宮廷の為のヴァイオリン協奏曲やソナタ、シンフォニア等の楽曲を少なからず作曲した[34]。ピゼンデルがドレスデンに持ち帰ったそれらの楽譜は現在のドレスデン州立図書館に保存され、ヴィヴァルディ研究の重要な資料となっている。

人気と円熟期(1723年から1740年)

ヴィヴァルディは書簡の中で、ヨーロッパの各都市を旅行したことを述べており、この書簡で窺えるように、この時期はほとんど旅行に費やしている。1723年から1724年にかけてローマを訪れ、同地で3曲のオペラを上演した[35]。なおローマ教皇の御前で演奏したとも述べている。1726年に再びサンタンジェロ劇場の作曲家兼興行主となり[36]、1739年まで断続的に務める。

1728年にトリエステで神聖ローマ皇帝のカール6世に謁見する機会ができ、手書きの協奏曲集『チェートラ』を献呈する。1730年と1731年に、ヴィヴァルディはオペラを上演するためプラハに向かった。1732年から1737年まで、イタリアの各都市でオペラの上演と興行活動を行った[37]。

この時期の作品群では、1724年頃に『四季』を含むヴァイオリン協奏曲集『和声と創意への試み』が「作品8」として出版された[38]。1727年に『ラ・チェートラ』と題する12曲からなるヴァイオリン協奏曲集が出版される。、1729年には、音楽史上初めてのソロのフラウト・トラヴェルソ(フルートの前身)のための協奏曲集が「作品10」として出版される。また生前出版された楽譜としては最後となる「作品11」と「作品12」のヴァイオリン協奏曲集が出版される。なお、作品13はシェドヴィルがヴィヴァルディの名前を騙って出版した曲集にパリの出版社が勝手に振った作品番号である。1740年のチェロ・ソナタ集「作品14」はヴィヴァルディの真作であるが、パリでおそらくヴィヴァルディの関知しない間に出版されたと思われ、作品番号も作品13にそのまま続けて作品14としている。

キャリアの晩年

長年の活躍によりペラ作曲家としてイタリア本土と諸外国で名声を得ていたが、本国ヴェネツィアではナポリ派のオペラがヴェネツィア派のオペラを駆逐し、ヴィヴァルディのオペラ作品に対する評価に翳りが見え始める[39]。また、1736年から教皇領フェラーラでのオペラ興行を準備していたが、1737年11月16日に当地を管轄する枢機卿にフェラーラへの入境を禁止されるトラブルに見舞われ、損失を被る事となる

1738年1月7日に開催されたアムステルダムの王立劇場設立100年記念の音楽祭に音楽監督として招待され、音楽祭のプロデュースとオーケストラの指揮を行う。その後ピエタの「協奏曲長」の職を辞すも、ピエタ音楽院の求めにより作品の供給は1740年のウィーン行の直前まで続いた。

1740年、ザクセン選帝侯の継嗣フリードリヒ・クリスティアン公爵がピエタを訪問し、盛大な音楽会が催され、ヴィヴァルディの作品が演奏された。ヴィヴァルディはピエタから曲の代金を受け取り、更にザクセンの王子に曲を献呈することで報奨を受け取ったと考えられる(献呈された曲は1741年にドレスデンで出版された)。その後手持ちの楽譜20曲を20ドゥカーツ余りで売却したヴィヴァルディは、予てから予定していたウィーンでのオペラ興業を決心する。同年秋にグラーツで自作の公演を行った[40]あとの足取りは不明だが、ウィーン到着後一番のよき理解者であり最も力のあるパトロンだったカール6世が崩御し、オーストリア国内は1年間喪に服すことになったのである。服喪期間中はすべての興業が禁止されたため、予定していたオペラ『メッセニアの神託』が上演できなくなった。当時は出演者から大道具に至るまで興行主が後で清算する形でオペラの準備が行われていたので、おそらく大変な借財を抱え込むことになったと思われる。さらに、カール6世の娘マリア・テレジアが帝位を継いだためにオーストリア継承戦争が勃発し、国内の雰囲気も戦争一色となり、老大家に一瞥を与えるゆとりも関心も貴族たちにはなかった。

失意のうちに体調を崩したと思われるヴィヴァルディは、ヴェネツィアに帰国することもかなわず、1741年7月28日にケルントナートーア劇場が用意していた作曲家用の宿舎にて、63歳で死去した。死因は内臓疾患であるといわれているが詳細は不明である。夏季であったこともあり、旅行者のための簡素な葬礼の後、遺体は翌日、病院付属の貧民墓地に埋葬された[41]。この墓地は後年取り壊され、現在はウィーン工科大学の構内になっている。オペラのほうは、ウィーンの新聞の広告欄に「故ヴィヴァルディ氏作曲」と張り出されて、翌1742年に当初の予定通りにケルントナートーア劇場で上演された。

後世の影響と評価

ヴィヴァルディは作曲家としてもヴァイオリンのヴィルトゥオーソとしても、同時代において高い評価を受け、多大な収入を得たこともあった。ルイ=クロード・ダカンも著作の中で「アルカンジェロ・コレッリに匹敵するのはヴィヴァルディの『四季』のみ」と書いている[42]。ところが18世紀末から19世紀末にかけて、ヴィヴァルディはイタリアでは全く顧みられず忘れ去られた。フランスでは『四季』、特に『春』は人気曲としての地位を保ち、ジャン・ジャック・ルソーによってフルート協奏曲に編曲されたりもしたが、それもフランス革命で終わりを告げられた。19世紀末になり、フォルケルらによってバッハが再評価されるとその生涯が調査され、その作品にヴィヴァルディの楽曲を曲した箇所が複数発見された[43]。

20世紀に入り、アルノルト・シェーリングやマルク・パンシェルルがヴィヴァルディの器楽曲に歴史的意味を見出し、アルフレード・カゼッラやジャン・フランチェスコ・マリピエロらの尽力で整理、校訂が行われた。1949年にリコルディ社が『四季』の楽譜を出版、1951年に録音されたカール・ミュンヒンガー指揮シュトゥットガルト室内管弦楽団のレコードがデッカ社から発売されベストセラーとなり、ヴィヴァルディの作品は完全に復興を果たした。

イ・ムジチ合奏団は『四季』を1955年に録音し、レコードはこれまでに2500万枚以上という驚異的な売り上げを記録している[44]。

年表

- 1678年 - (0歳) ヴェネツィアに生まれる。

- 1688年 - (10歳) サン・マルコ大聖堂近くのサン・ジェミニアーノ教会付属学校に入学する。

- 1693年 - (15歳) 剃髪して最下級の聖職者となる。

- 1703年 - (25歳) 司祭となる 「作品1」(12のトリオ・ソナタ集)出版 ピエタでヴァイオリン教師として奉職し始める。

- 1704年 - (26歳) ピエタで、ヴァイオリンの他にヴィオラ・アッリングレーゼを教え始める。

- 1709年 - (27歳) デンマーク王フレデリク4世に『12のヴァイオリン・ソナタ集』を献呈し、「作品2」として出版する。

- 1711年 - (33歳) 作品3(調和の霊感)がアムステルダムで出版される。

- 1713年 - (35歳) 最初のオペラ『離宮のオットー大帝』をヴィチェンツァで初演する。

- 1716年 - (38歳) オラトリオ『勝利のユディータ』をピエタで初演。

- 1718年 ~1720年 - (40歳-42歳)マントヴァでヘッセン=ダルムシュタット方伯の宮廷楽長として奉職する。

- 1723年 ~1724年 - (45歳-46歳)ローマで3本のオペラを初演、ローマ教皇御前演奏。作品8(四季を含む)出版。

- 1728年 - (50歳) トリエステで神聖ローマ皇帝カール6世に謁見する。手書きの協奏曲集『チェートラ』を献呈。

- 1730年 - (52歳) オペラがプラハで上演される。

- 1735年 - (57歳) 再び「協奏曲長」に任ぜられる。

- 1738年 ₋(60歳) アムステルダムの王立劇場100年記念祭で音楽監督を務める。

- 1740年 - (62歳) 3月21日にヴェネツィアを訪問中だったザクセン選帝侯の王子の為にピエタで開催された演奏会の為に協奏曲3曲とシンフォニア1曲の作曲を依頼される。この年の秋にヴェネツィアを発つ。

- 1741年 - (63歳) 7月28日、ウィーンのケルントナートーア劇場専用の作曲家宿舎で死去、遺体は貧民墓地に葬られる。

作品

次項「作品一覧」、及び「ヴィヴァルディの楽曲一覧」も参照のこと

著名な作品

- 和声と創意の試み(Il cimento dell'armonia e dell'invenzione)作品8。1725年に出版された12曲のヴァイオリン協奏曲集

- 四季(Le quattro stagioni(The Four Seasons)):この作品8のうちの第1番から第4番までを指す。

- 調和の霊感(L'estro armonico)作品3

- 1本から4本のヴァイオリン(部分的にチェロも加わる)のための12曲からなる協奏曲集。1711年にアムステルダムのロジェより出版された[45]。いわゆるリトルネロ形式による急速楽章を持つ、急―緩―急の3楽章形式による独奏協奏曲の様式を確立した画期的作品といえる。しかし、部分的にはコレッリ以来の合奏協奏曲のスタイルも含んでいる(例えば7番、11番など)。後にJ.S.バッハが、この曲集のうち第3番、第9番、第12番をチェンバロ独奏用(BWV978、972、976)に、第8番、第11番をオルガン独奏用(BWV593、596)に、第10番を4台のチェンバロと弦楽合奏のため(BWV1065)に編曲した。

ヴィヴァルディが出版した作品

ヴィヴァルディの協奏曲及びソナタのうちのいくつかは存命中に出版されている。

- 作品1 12曲のトリオ・ソナタ集(1703年出版)

- 作品2 12曲のヴァイオリン・ソナタ集(1709年)

- 作品3 12曲の協奏曲集『調和の霊感』(1711年)

- 作品4 12曲のヴァイオリン協奏曲集『ストラヴァガンツァ』(1712年-1713年ごろ)

- 作品5 6曲のソナタ集(1716年)

- 作品6 6曲のヴァイオリン協奏曲集(1716年-1717年ごろ)

- 作品7 12曲の協奏曲集(1716年-1717年ごろ)

- 作品8 12曲の協奏曲集『和声と創意への試み』(『四季』を含む)(1724年ごろ)

- 作品9 12曲のヴァイオリン協奏曲集『チェートラ 』(1727年)

- 作品10 6曲のフルート協奏曲集(1729年-1730年ごろ)

- 作品11 6曲のヴァイオリン協奏曲集(1729年)

- 作品12 5曲のヴァイオリン協奏曲と1曲の弦楽のための協奏曲(1729年)

以上の作品の初版は、1,2を除いてアムステルダムのル・セーヌ社から出版されており、ヴィヴァルディがヴェネツィアのみに留まらず、ヨーロッパでも名声を得ていたことがわかる。作品1、2、3、4、8、9はすべて献辞つきで王侯貴族に献呈されているが、献辞のない作品5、6、7、10、11、12のうちのいくつかは、出版社がヴィヴァルディの了解を得ることなく出版した可能性が高い。1730年頃を境に、いろいろ制約の多い出版譜ではなく、筆写譜での流布を好むようになった。そのため、円熟期の作品には作品番号が付されていないものが圧倒的に多い。 以前は作品13が存在するとされていたが、後年の研究でシェドヴィルがヴィヴァルディの名をかたって出版したものであることが1998年に判明した[46]。また、作品14(6曲のチェロ・ソナタ集)は、真作と確認されているが、パリの出版社が勝手に付けた作品番号である。又現在では「作品7」のほとんどが偽作との疑いを強くもたれている。

作品一覧

ヴィヴァルディの作品はかなり膨大で、紛失したものや偽作などが多数含まれる。ここでは比較的知られている作品のみ掲載する。

舞台作品

- ファラオの神モイゼ RV.643(散失)

- 蛮族の王ホロフェルネスを討伐した勝利のユディータ RV.644

- エジプトの戦場のアルミーダ RV.699

- バヤゼットRV.703

- 貞節な妖精(忠実なニンフ)RV.714

- ダリオの戴冠 RV.719

- モテズーマ RV.723

- 狂気を装うオルランド RV.727

- 離宮のオットー大帝 RV.729 *ヴィヴァルディ最初のオペラ

- テウッツォーネ RV.736

協奏曲

- ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 『喜び』 RV.180

- ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 『疑い』 RV.199

- ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 『グロッソ・モグール』 RV.208

- ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 『1712年のパドヴァの聖アントニオの聖なる舌の祝日のために』 RV.212a

- ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV.230(J.S.バッハがBWV.972に編曲)

- ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 『不安』 RV.234

- ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 『ピゼンデル氏のために』 RV.242

- ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調 『海の嵐』 RV.253

- ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調 『隠れ里』 RV.256

- ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『春』 RV.269

- ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『安らぎ:いとも聖なるクリスマスのために』 RV.270

- ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『恋人』 RV.271

- ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 『お気に入り』 RV.277

- ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 『聖ロレンツォの祝日のために』 RV.286

- ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 『秋』 RV.293

- ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 『隠れ里』 RV.294

- ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調 『冬』 RV.297

- ヴァイオリン協奏曲 ト長調 『トゥロンバ・マリーナ風ヴァイオリンで』 RV.313

- ヴァイオリン協奏曲 ト短調 『夏』 RV.315

- ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV.317

- ヴァイオリン協奏曲 イ長調 『ナイチンゲール』 RV.335a

- ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 『ポストホルン(郵便屋の角笛)』 RV.363

- ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 『カルボネッリ』 RV.366

- ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 『アマート・ベネ』 RV.761

- ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 『アンナ・マリーアのために』 RV.762

- ヴァイオリン協奏曲 イ長調 『オッタヴィーナ』 RV.763

作品10として出版された『フルート協奏曲集』に含まれる楽曲である。

- フルート協奏曲 ニ長調『ごしきひわ』 RV.428 作品10-3

- フルート協奏曲 ヘ長調 『海の嵐』 RV.433 作品10-1

- フルート協奏曲 ヘ長調 RV.434 作品10-5

- フルート協奏曲 ト長調 RV.435 作品10-4

- フルート協奏曲 ト長調 RV.437 作品10-6

- フルート協奏曲 ト短調 『夜』 RV.439 作品10-2

- フルート協奏曲 ト長調 RV.442

- 2本のフルート(フラウト・トラヴェルソ)のための協奏曲 ハ長調 RV.533

複数の楽器のための協奏曲

- 協奏曲 ニ長調 『ごしきひわ』 RV.90

- 協奏曲 ニ長調 RV.93(リュート協奏曲とも)

- 協奏曲 ニ長調 『女羊飼い』 RV.95

- 協奏曲 ト短調 『夜』 RV.104

- 2つのマンドリンのための協奏曲 ト長調 RV.532

- 2つのトランペットのための協奏曲 ハ長調 RV.537

- 2つのクラリネットと2つのオーボエの為の協奏曲ハ長調RV.559 *バロック音楽史上最初のクラリネット協奏曲

- 2つのクラリネットと2つのオーボエの為の協奏曲ハ長調RV.560

- ヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ヘ長調 『プロテウス、すなわち逆様の世界』 RV.544

- 『ソロ・ヴァイオリンと遠くのこだま用のヴァイオリンのための協奏曲 』イ長調 RV.552

- ヴァイオリン、2本のオーボエと2本のホルンのための協奏曲 ニ長調『聖ロレンツォの祝日のために』 RV.562

- ヴァイオリン、2本のリコーダー、3本のオーボエとファゴットとのための協奏曲 ト短調 『ザクセン選帝侯のために』 RV.576

- ヴァイオリン、2本のオーボエ、2本のリコーダーとファゴットのための協奏曲ト短調 『ドレスデンのオーケストラのために』 RV.577

- ヴァイオリン、オーボエ、シャリュモーと3つのヴィオラ・アッリングレーゼのための協奏曲 変ロ長調 『葬送協奏曲』 RV.579

オルガンのための協奏曲

- オーボエ、ヴァイオリン、オルガン、弦とチェンバロのための協奏曲 ハ長調 P.36

- ヴァイオリン、オルガン、弦とチェンバロのための協奏曲 ヘ長調 P.276

- ヴァイオリン、オルガン、弦とチェンバロのための協奏曲 ニ短調 P.311

- 4つのオブリガードフルート、4つのヴァイオリン、弦と2つのオルガンのための協奏曲「イン・ドゥエ・コーリ」イ長調 P.226

弦楽のための協奏曲(またはシンフォニア)

- 弦楽のための協奏曲 ト長調『アラ・ルスティカ(田園風)』RV.151

- 弦楽のための協奏曲 変ロ長調『コンカ(法螺貝)』RV.163

- シンフォニア ロ短調『聖なる墓に(聖墓のそばに)』RV.169

宗教曲・声楽曲

宗教音楽

- グローリア ニ長調 RV.588

- グローリア ニ長調 RV.589

- サルヴェ・レジナ(「めでたし元后」) ハ短調 RV.616

- スターバト・マーテル(「母は悲しみにありき」) ヘ短調 RV.621

声楽曲

- モテット『まことの安らぎはこの世にはなく』RV 630

- カンタータ『黄金色の雨のごとく』RV 686

脚注

注釈

- ^ ヴィヴァルディ研究者として知られるマルク・パンシェルルの1955年の著書に引用されている[9]。

出典

- ^ 大作曲家の世界1 バッハ/ヴィヴァルディ/ヘンデル P86. 音楽之友社

- ^ Talbot (2011) p.171

- ^ Talbot (2005) p.50

- ^ a b 磯山(1989) p.86

- ^ Talbot (2005) p.49

- ^ 新訂 標準音楽辞典 アーテ P160. 目黒惇., Ongaku no Tomosha., 音楽之友社. (Shintei dai 1-han ed.). Tōkyō: Ongaku no Tomosha. (1991). ISBN 4-276-00002-5. OCLC 29176774

- ^ パンシェルル (1970). ヴィヴァルディ―生涯と作品. 音楽之友社

- ^ 皆川(1972) p.125

- ^ Talbot (2011) p.64

- ^ Talbot (2011) p.178

- ^ イーゴリ・ストラヴィンスキー 著、吉田秀和 訳『118の質問に答える』音楽之友社、1960年、102頁。(原著は1958年)

- ^ 皆川(1972) pp.125-126

- ^ 西原 稔 (2005). 音楽史ほんとうの話. 音楽之友社

- ^ 大作曲家の世界:ファブリ・カラー版 1 バロックの巨匠 バッハ/ヴィヴァルディ/ヘンデル p80. 音楽之友社. (1990)

- ^ 石井宏 (2004). 反音楽史 さらばベートーベンp253. 新潮社

- ^ 渡邊學而『大作曲家の知られざる横顔』丸善ライブラリー、1991年、2頁。

- ^ 「大作曲家の知られざる横顔」p6 渡邊學而 丸善ライブラリー 平成3年7月20日発行

- ^ 「大作曲家の知られざる横顔」pp2-4 渡邊學而 丸善ライブラリー 平成3年7月20日発行

- ^ 渡邊學而『大作曲家の知られざる横顔』丸善ライブラリー、1991年、4頁。

- ^ 渡邊學而『大作曲家の知られざる横顔』丸善ライブラリー、1991年、8頁。

- ^ 渡邊學而「大作曲家の知られざる横顔」丸善ライブラリー、19991年、4頁。

- ^ 「大作曲家の知られざる横顔」p5 渡邊學而 丸善ライブラリー 平成3年7月20日発行

- ^ 『作曲家名曲ライブラリー21 ヴィヴァルディ』. 音楽之友社. p. 8

- ^ 「大作曲家の知られざる横顔」p8 渡邊學而 丸善ライブラリー 平成3年7月20日発行

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』音楽之友社、1995年、p10-11。

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』音楽之友社、1995年、10頁。

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』音楽之友社、1995年、11頁。

- ^ 渡邊學而『大作曲家の知られざる横顔』丸善ライブラリー、1991年、15頁。

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p11-12 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p243 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p12 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p12 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p51-52 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p178 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p12 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p243 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p12-13 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p83-84 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 「ヴェネーツィアと芸術家たち」p192 山下史路 文藝春秋 平成17年8月20日第1刷

- ^ 渡邊學而『大作曲家の知られざる横顔』丸善ライブラリー、1991年、10頁。

- ^ 「大作曲家の知られざる横顔」p13 渡邊學而 丸善ライブラリー 平成3年7月20日発行

- ^ 渡邊學而『大作曲家の知られざる横顔』丸善ライブラリー、1991年、15頁。

- ^ 「大作曲家の知られざる横顔」p15-16 渡邊學而 丸善ライブラリー 平成3年7月20日発行

- ^ 『ヴィヴァルディ×ピアソラ -ふたつの四季- イ・ムジチ合奏団』長野市美術館。

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p23 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

- ^ 『作曲家別名曲解説ライブラリー21 ヴィヴァルディ』p208 音楽之友社 1995年4月30日第1刷

参考文献

- 西原稔『音楽史ほんとうの話』音楽之友社,2005年

- 大作曲家の世界:ファブリ・カラー版 1 バロックの巨匠 バッハ/ヴィヴァルディ/ヘンデル(音楽之友社、1990年)

- 『作曲家別名曲解説ライブラリー21』(音楽之友社)

- マルク・パンシェルル『ヴィヴァルディ、作品と生涯』(音楽之友社、1970年)

- ロラン・デ・カンデ〈永遠の音楽家〉10 ヴィヴァルディ(白水社、1970年)

- 磯山雅『バロック音楽:豊かなる生のドラマ』NHKブックス、1989年。ISBN 4140015705。

- 皆川達夫『バロック音楽』講談社現代新書、1972年。

- Talbot, Michael:VIVALDI, Oxford University Press, 1993.

- Michael Talbot (2005). “The Italian concerto in the late seventeenth and early eighteenth centuries”. In Simon P. Keefe. The Cambridge Companion to the Concerto. Cambridge University Press. pp. 35-52. ISBN 052183483X

- Michael Talbot (2011). The Vivaldi Compendium. The Boydell Press. ISBN 9781843836704

- Heller, Karl :ANTONIO VIVALDI-THE RED PRIEST OF VENICE, Amadeus Press, Portland, 1997.

- Ryom, Peter : VIVALDI WERKVERZEICHNIS, Breikopf & Härtel, 2007.