「ミニエー銃」の版間の差分

m編集の要約なし |

m Bot作業依頼: ロシア皇帝記事の改名に伴うリンク修正依頼 (アレクサンドル2世 (ロシア皇帝)) - log |

||

| 44行目: | 44行目: | ||

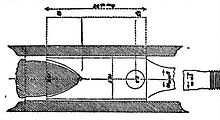

[[File:Russian rifle M1856.jpg|thumb|right|300px|M1856 シックスライン・ライフル]] |

[[File:Russian rifle M1856.jpg|thumb|right|300px|M1856 シックスライン・ライフル]] |

||

;M1856 シックスライン・ライフル |

;M1856 シックスライン・ライフル |

||

:[[ロシア帝国]]は19世紀中頃は雷管式で0.7インチ(18mm)の丸玉を用いる'''M1845歩兵マスケット銃'''<ref>[http://www.imfdb.org/wiki/Infantry_Musket_M1845 Infantry Musket M1845] - imfdb.org</ref>や、1844年にフリントロック式の'''M1828歩兵マスケット銃'''を雷管式に改造した'''M1828/44歩兵マスケット銃'''を配備しており<ref>[https://www.collegehillarsenal.com/shop/product.php?productid=347 Crimean War Russian M-1828/44 Tula Arsenal Musket] - collegehillarsenal.com</ref>、ライフルド・マスケットは1843年に騎兵向けに[[ブランズウィック銃]]を[[デッドコピー]]した'''M1843 ルティッチ・カービン'''<ref>[https://www.collegehillarsenal.com/shop/product.php?productid=45 Fine & Rare Imperial Russian Brunswick Rifle] - collegehillarsenal.com</ref>、1854年には米国[[コルト・ファイヤーアームズ|コルト]]社に依頼し、[[スプリングフィールドM1816]]を雷管式ライフル銃身に改装した'''M1854ライフルド・マスケット'''<ref>[https://www.collegehillarsenal.com/shop/product.php?productid=1541 Colt Russian Contract Rifled Musket - Extremely Rare] - collegehillarsenal.com</ref>の供給を開始していたが、広大な国土に数多くの歩兵を分散して抱える国情から、ライフルド・マスケットの配備が不十分なままクリミア戦争に突入し、ミニエー銃やエンフィールド銃配備の仏英同盟軍を前に敗北を喫した<ref>[http://www.russianwarrior.com/1854_weapon.htm Russian Weapons of the Crimean War (1853-1856)] - Sword of the Motherland Historical Foundation</ref>。時の[[ロシア皇帝]][[アレクサンドル2世]]は敗戦後に[[ドミトリー・ミリューチン]][[ロシア帝国軍事省|軍事大臣]]の建議を参考に、{{仮リンク|アレクサンドル2世の軍制改革|ru|Военная реформа Александра II|label=大規模な軍制改革}}に着手。陸軍歩兵の制式小銃として新たに'''M1856 シックスライン・ライフル'''を採用した。本銃はM1845マスケットの口径を0.6インチ(15.24mm)まで縮小し、使用弾頭に正式にミニエー弾を用いた事で、ミニエー銃と比肩する性能を獲得した。本銃の生産配備は遅れがちであったが、従来のM1845マスケットにもプリチェット弾を配布する事で本銃の不足を補い<ref>[http://alex---1967.narod.ru/waffe/6_lin_rifle_1856_1858.html Предистория разработки 6-лин. винтовок в России.] - ОРУЖИЕ WEAPONS WAFFE ARME</ref>、こうした軍制改革により力を増した帝政ロシア軍は、その後20年弱を掛けて[[南下政策]]の一環である{{仮リンク|ロシア帝国の中央アジア征服|en|Russian_conquest_of_Central_Asia}}を達成する事になる<ref>[http://www.russianwarrior.com/1860.htm The Conquest of Central Asia (1857-1876)] - Sword of the Motherland Historical Foundation</ref>。ロシア帝国の後装式への移行は中央アジア征服の中途から[[露土戦争]]に掛けて行われ、1865年に本銃を[[ドライゼ銃]]に似た紙製実包を用いる{{仮リンク|針打銃|en|Needle gun}}へと改装した{{仮リンク|カール・ライフル|ru|Винтовка Карле}}<ref group="注釈">ビル・ハリマン『The Mosin-Nagant Rifle』7-10頁では、'''カールM1856/67ニードルライフル'''とも表記。</ref>、1866年に本銃を{{仮リンク|カリッシャー&テリー・カービン|en|Calisher_and_Terry_carbine}}の回転ボルト開閉ブリーチ方式に改装した'''テリー-ノーマン・ライフル'''<ref>[http://forum-bron.pl/viewtopic.php?t=77051&start=15 TERRY RIFLE] - forum-bron.pl</ref>、1867年に本銃やカール・ライフルを[[スナイドル銃|スナイダー-エンフィールド]]に似た側方開閉ブリーチ方式に改装した{{仮リンク|M1867クルンカ・ライフル|en|M1867_Russian_Krnka}}<ref group="注釈">ビル・ハリマン『The Mosin-Nagant Rifle』7-10頁では、'''M1856/69ライフル'''とも表記。</ref>、1869年には前方開閉ブリーチ方式の{{仮リンク|アルビニー銃|en|Albini-Braendlin_rifle|label=アルビニ-ブレンドリン}}の[[デッドコピー]]とされる{{仮リンク|M1869バラノフ・ライフル|ru|Винтовка_Баранова}}<ref>[http://www.militaryrifles.com/russia/Baranov.htm M1869 Russian Albini-Baranov] - militaryrifles.com</ref>、1870年にはベルダン式銃用雷管で著名な米国人[[ガンスミス|銃工]]、{{仮リンク|ハイラン・バーダン|en|Hiram Berdan|label=ヒラム・ベルダン}}を招いて開発したボルトアクション方式単発銃の{{仮リンク|ベルダン・ライフル|en|Berdan rifle|label=ベルダン・ライフル I/II}}などを相次いで採用した。ロシア帝国の小銃開発は1891年の[[モシン・ナガン|モシン・ナガンM1891]]により結実を迎えるが、[[産業革命]]の遅れによる工業力の未熟さと、[[農業]]主体の低調な経済による国家財政の脆弱さから、膨大な数の陸軍兵への自国製新小銃の配備はどの時代でも遅れがちで、露土戦争から[[日露戦争]]の[[戦間期]]<ref>[http://www.russianwarrior.com/1877weapon_index.htm Weapons of the Russo-Turkish War (1877-1878)] - Sword of the Motherland Historical Foundation</ref>、そして[[第一次世界大戦]]に至るまで後方部隊を中心に[[列強国]]から各種の小銃<ref group="注釈">[[シャスポー銃]]、{{仮リンク|M1870イタリアン・ヴェッテルリ|en|M1870_Italian_Vetterli}}、[[グラース銃]]、[[ルベルM1886小銃]]、[[Gew88]]、[[マンリッヒャーM1895]]、{{仮リンク|ウインチェスターM1895|en|Winchester Model 1895}}、[[三十年式歩兵銃]]、{{仮リンク|ウインチェスターM1907自動小銃|en|Winchester Model 1907}}、[[三八式歩兵銃]]など</ref>を需要の都度輸入して配備せざるを得ず、こうした[[ロシア帝国陸軍]]内の小銃の不統一<ref group="注釈">それまでの自国製小銃の金属薬莢実包でもM1856シックスライン改造の各種後装ライフル(15.42x40R、.060クルンカ弾とも)と、ベルダンライフル I/IIの実包(10.75x58R、.42ベルダン弾とも)とは互換性が無い状況であったが、そこに各種の輸入小銃が混在する事で更なる混乱を招いた。</ref><ref>[http://7.62x54r.net/Forums/index.php?topic=12095.0 7.62x54R, .42 Berdan, and .60 Krnka Cartridges] - 7.62x54r.net</ref>は[[弾薬]][[兵站]]に深刻な悪影響を及ぼした。こうした状況が解消される[[7.62x54mmR弾]]への完全な全軍統一は[[ロシア革命]]後の[[ソビエト連邦]]時代まで下らなければならなかった。 |

:[[ロシア帝国]]は19世紀中頃は雷管式で0.7インチ(18mm)の丸玉を用いる'''M1845歩兵マスケット銃'''<ref>[http://www.imfdb.org/wiki/Infantry_Musket_M1845 Infantry Musket M1845] - imfdb.org</ref>や、1844年にフリントロック式の'''M1828歩兵マスケット銃'''を雷管式に改造した'''M1828/44歩兵マスケット銃'''を配備しており<ref>[https://www.collegehillarsenal.com/shop/product.php?productid=347 Crimean War Russian M-1828/44 Tula Arsenal Musket] - collegehillarsenal.com</ref>、ライフルド・マスケットは1843年に騎兵向けに[[ブランズウィック銃]]を[[デッドコピー]]した'''M1843 ルティッチ・カービン'''<ref>[https://www.collegehillarsenal.com/shop/product.php?productid=45 Fine & Rare Imperial Russian Brunswick Rifle] - collegehillarsenal.com</ref>、1854年には米国[[コルト・ファイヤーアームズ|コルト]]社に依頼し、[[スプリングフィールドM1816]]を雷管式ライフル銃身に改装した'''M1854ライフルド・マスケット'''<ref>[https://www.collegehillarsenal.com/shop/product.php?productid=1541 Colt Russian Contract Rifled Musket - Extremely Rare] - collegehillarsenal.com</ref>の供給を開始していたが、広大な国土に数多くの歩兵を分散して抱える国情から、ライフルド・マスケットの配備が不十分なままクリミア戦争に突入し、ミニエー銃やエンフィールド銃配備の仏英同盟軍を前に敗北を喫した<ref>[http://www.russianwarrior.com/1854_weapon.htm Russian Weapons of the Crimean War (1853-1856)] - Sword of the Motherland Historical Foundation</ref>。時の[[ロシア皇帝]][[アレクサンドル2世 (ロシア皇帝)|アレクサンドル2世]]は敗戦後に[[ドミトリー・ミリューチン]][[ロシア帝国軍事省|軍事大臣]]の建議を参考に、{{仮リンク|アレクサンドル2世の軍制改革|ru|Военная реформа Александра II|label=大規模な軍制改革}}に着手。陸軍歩兵の制式小銃として新たに'''M1856 シックスライン・ライフル'''を採用した。本銃はM1845マスケットの口径を0.6インチ(15.24mm)まで縮小し、使用弾頭に正式にミニエー弾を用いた事で、ミニエー銃と比肩する性能を獲得した。本銃の生産配備は遅れがちであったが、従来のM1845マスケットにもプリチェット弾を配布する事で本銃の不足を補い<ref>[http://alex---1967.narod.ru/waffe/6_lin_rifle_1856_1858.html Предистория разработки 6-лин. винтовок в России.] - ОРУЖИЕ WEAPONS WAFFE ARME</ref>、こうした軍制改革により力を増した帝政ロシア軍は、その後20年弱を掛けて[[南下政策]]の一環である{{仮リンク|ロシア帝国の中央アジア征服|en|Russian_conquest_of_Central_Asia}}を達成する事になる<ref>[http://www.russianwarrior.com/1860.htm The Conquest of Central Asia (1857-1876)] - Sword of the Motherland Historical Foundation</ref>。ロシア帝国の後装式への移行は中央アジア征服の中途から[[露土戦争]]に掛けて行われ、1865年に本銃を[[ドライゼ銃]]に似た紙製実包を用いる{{仮リンク|針打銃|en|Needle gun}}へと改装した{{仮リンク|カール・ライフル|ru|Винтовка Карле}}<ref group="注釈">ビル・ハリマン『The Mosin-Nagant Rifle』7-10頁では、'''カールM1856/67ニードルライフル'''とも表記。</ref>、1866年に本銃を{{仮リンク|カリッシャー&テリー・カービン|en|Calisher_and_Terry_carbine}}の回転ボルト開閉ブリーチ方式に改装した'''テリー-ノーマン・ライフル'''<ref>[http://forum-bron.pl/viewtopic.php?t=77051&start=15 TERRY RIFLE] - forum-bron.pl</ref>、1867年に本銃やカール・ライフルを[[スナイドル銃|スナイダー-エンフィールド]]に似た側方開閉ブリーチ方式に改装した{{仮リンク|M1867クルンカ・ライフル|en|M1867_Russian_Krnka}}<ref group="注釈">ビル・ハリマン『The Mosin-Nagant Rifle』7-10頁では、'''M1856/69ライフル'''とも表記。</ref>、1869年には前方開閉ブリーチ方式の{{仮リンク|アルビニー銃|en|Albini-Braendlin_rifle|label=アルビニ-ブレンドリン}}の[[デッドコピー]]とされる{{仮リンク|M1869バラノフ・ライフル|ru|Винтовка_Баранова}}<ref>[http://www.militaryrifles.com/russia/Baranov.htm M1869 Russian Albini-Baranov] - militaryrifles.com</ref>、1870年にはベルダン式銃用雷管で著名な米国人[[ガンスミス|銃工]]、{{仮リンク|ハイラン・バーダン|en|Hiram Berdan|label=ヒラム・ベルダン}}を招いて開発したボルトアクション方式単発銃の{{仮リンク|ベルダン・ライフル|en|Berdan rifle|label=ベルダン・ライフル I/II}}などを相次いで採用した。ロシア帝国の小銃開発は1891年の[[モシン・ナガン|モシン・ナガンM1891]]により結実を迎えるが、[[産業革命]]の遅れによる工業力の未熟さと、[[農業]]主体の低調な経済による国家財政の脆弱さから、膨大な数の陸軍兵への自国製新小銃の配備はどの時代でも遅れがちで、露土戦争から[[日露戦争]]の[[戦間期]]<ref>[http://www.russianwarrior.com/1877weapon_index.htm Weapons of the Russo-Turkish War (1877-1878)] - Sword of the Motherland Historical Foundation</ref>、そして[[第一次世界大戦]]に至るまで後方部隊を中心に[[列強国]]から各種の小銃<ref group="注釈">[[シャスポー銃]]、{{仮リンク|M1870イタリアン・ヴェッテルリ|en|M1870_Italian_Vetterli}}、[[グラース銃]]、[[ルベルM1886小銃]]、[[Gew88]]、[[マンリッヒャーM1895]]、{{仮リンク|ウインチェスターM1895|en|Winchester Model 1895}}、[[三十年式歩兵銃]]、{{仮リンク|ウインチェスターM1907自動小銃|en|Winchester Model 1907}}、[[三八式歩兵銃]]など</ref>を需要の都度輸入して配備せざるを得ず、こうした[[ロシア帝国陸軍]]内の小銃の不統一<ref group="注釈">それまでの自国製小銃の金属薬莢実包でもM1856シックスライン改造の各種後装ライフル(15.42x40R、.060クルンカ弾とも)と、ベルダンライフル I/IIの実包(10.75x58R、.42ベルダン弾とも)とは互換性が無い状況であったが、そこに各種の輸入小銃が混在する事で更なる混乱を招いた。</ref><ref>[http://7.62x54r.net/Forums/index.php?topic=12095.0 7.62x54R, .42 Berdan, and .60 Krnka Cartridges] - 7.62x54r.net</ref>は[[弾薬]][[兵站]]に深刻な悪影響を及ぼした。こうした状況が解消される[[7.62x54mmR弾]]への完全な全軍統一は[[ロシア革命]]後の[[ソビエト連邦]]時代まで下らなければならなかった。 |

||

;{{仮リンク|M1858 ポデウィルス・ライフル|de|Infanteriegewehr_M/1858}} |

;{{仮リンク|M1858 ポデウィルス・ライフル|de|Infanteriegewehr_M/1858}} |

||

:[[バイエルン公国]]で1858年に採用されたライフルド・マスケットで'''M1858ヤーゲル・ライフル'''とも呼ばれ、前装式ミニエー銃の派生銃としては最も遅い時期の採用となる。ドイツ諸侯領では[[プロイセン王国]]の{{仮リンク|M1809歩兵ライフル|de|Infanteriegewehr M/1809}}のように戦列歩兵向けの前装ライフル銃の配備こそ早く、[[ドライゼ銃]]といった後装式でも欧州諸国をリードする技術水準を有していたものの、諸侯領毎の水準の格差が大きく、ミニエー銃やミニエー銃改装後装銃の開発や配備では逆に後れをとってしまっていた。本銃は本来はゲベール銃である{{仮リンク|バイエルンM1842マスケット|en|Bavarian Model 1842 Musket}}にライフリングを刻み、ミニエー銃として運用されていた状況の中で後継銃として実戦配備されたものであり、クリミア戦争の戦訓が蓄積されていた欧州の戦線では、既に登場前から時代遅れとなる事が確定していた小銃であったが、バイエルン公国内の政治的事情から後装式への改装は1867年までずれこんだ。本銃は1850年代に米国人銃工のエドワード・リンドナーが考案した回転ボルト開閉ブリーチ方式を採用し、紙製薬莢を用いる'''M1858/67 ポデウィルス-リンドナー・ライフル'''への改装を受けた<ref>[http://militarygunsofeurope.eu/listing/bavarian-185867-podewils-lindner-rifle/ Bavarian 1858/67 Podewils-Lindner Rifle] - militarygunsofeurope.eu</ref>。バイエルン公国は後装式小銃の配備の遅れを挽回する為、1869年には[[マルティニ・ヘンリー銃]]の{{仮リンク|ピーボディ方式|en|Peabody action}}を更に改良した'''M1869ヴェルダー・ライフル'''を採用した<ref>[http://militarygunsofeurope.eu/listing/bavarian-werder-1869-infantry-rifle/ Bavarian Werder 1869 Infantry Rifle] - militarygunsofeurope.eu</ref>。ドイツ諸侯領各地の小銃の格差は[[ドイツ帝国]]の発足と[[Gew71]]の一斉採用により終息を迎えるが、バイエルン公国はポデウィルス-リンドナー・ライフルやヴェルダー・ライフルの採用に固執し、ヴェルダー・ライフルの連発化にこそGew71の構造を一部採り入れたものの、Gew88の登場まで他諸侯領製の小銃の配備は拒絶し続けた。ポデウィルス-リンドナー・ライフルはボルトが完全閉鎖しなければ引金を引く事が出来ない[[安全装置]]<ref group=注釈>類似した機構が避害筍(ひがいじゅん)という名称で[[有坂銃]]にも採用されている。</ref>や{{仮リンク|バー・グラインダー|en|Burr mill|label=コーヒー・グラインダー}}の異名を持つ極めて頑強な回転ボルトを有しており、ヴェルダー・ライフルは片手でコッキングと自動排莢の操作を完了できる<ref group="注釈">引金の前方にもう一本逆向きの引金が付いており、人差し指で前方の引金を押し込む事で薬室解放と自動排莢が行われ、薬室への装填後に親指で撃鉄を起こす事でコッキングと同時に薬室の閉鎖と自動排莢機構のばねのコッキングが全て同時に行われるという複雑なもので、結果として右手をグリップから離す事無く連続発射が行えた。</ref>、[[人間工学]]上優れた操作系統を有していた為、[[雷鳴|ライトニング・ライフル]]の異名をとる程連射速度が速かった事なども、そうした頑なな姿勢の一因であった。 |

:[[バイエルン公国]]で1858年に採用されたライフルド・マスケットで'''M1858ヤーゲル・ライフル'''とも呼ばれ、前装式ミニエー銃の派生銃としては最も遅い時期の採用となる。ドイツ諸侯領では[[プロイセン王国]]の{{仮リンク|M1809歩兵ライフル|de|Infanteriegewehr M/1809}}のように戦列歩兵向けの前装ライフル銃の配備こそ早く、[[ドライゼ銃]]といった後装式でも欧州諸国をリードする技術水準を有していたものの、諸侯領毎の水準の格差が大きく、ミニエー銃やミニエー銃改装後装銃の開発や配備では逆に後れをとってしまっていた。本銃は本来はゲベール銃である{{仮リンク|バイエルンM1842マスケット|en|Bavarian Model 1842 Musket}}にライフリングを刻み、ミニエー銃として運用されていた状況の中で後継銃として実戦配備されたものであり、クリミア戦争の戦訓が蓄積されていた欧州の戦線では、既に登場前から時代遅れとなる事が確定していた小銃であったが、バイエルン公国内の政治的事情から後装式への改装は1867年までずれこんだ。本銃は1850年代に米国人銃工のエドワード・リンドナーが考案した回転ボルト開閉ブリーチ方式を採用し、紙製薬莢を用いる'''M1858/67 ポデウィルス-リンドナー・ライフル'''への改装を受けた<ref>[http://militarygunsofeurope.eu/listing/bavarian-185867-podewils-lindner-rifle/ Bavarian 1858/67 Podewils-Lindner Rifle] - militarygunsofeurope.eu</ref>。バイエルン公国は後装式小銃の配備の遅れを挽回する為、1869年には[[マルティニ・ヘンリー銃]]の{{仮リンク|ピーボディ方式|en|Peabody action}}を更に改良した'''M1869ヴェルダー・ライフル'''を採用した<ref>[http://militarygunsofeurope.eu/listing/bavarian-werder-1869-infantry-rifle/ Bavarian Werder 1869 Infantry Rifle] - militarygunsofeurope.eu</ref>。ドイツ諸侯領各地の小銃の格差は[[ドイツ帝国]]の発足と[[Gew71]]の一斉採用により終息を迎えるが、バイエルン公国はポデウィルス-リンドナー・ライフルやヴェルダー・ライフルの採用に固執し、ヴェルダー・ライフルの連発化にこそGew71の構造を一部採り入れたものの、Gew88の登場まで他諸侯領製の小銃の配備は拒絶し続けた。ポデウィルス-リンドナー・ライフルはボルトが完全閉鎖しなければ引金を引く事が出来ない[[安全装置]]<ref group=注釈>類似した機構が避害筍(ひがいじゅん)という名称で[[有坂銃]]にも採用されている。</ref>や{{仮リンク|バー・グラインダー|en|Burr mill|label=コーヒー・グラインダー}}の異名を持つ極めて頑強な回転ボルトを有しており、ヴェルダー・ライフルは片手でコッキングと自動排莢の操作を完了できる<ref group="注釈">引金の前方にもう一本逆向きの引金が付いており、人差し指で前方の引金を押し込む事で薬室解放と自動排莢が行われ、薬室への装填後に親指で撃鉄を起こす事でコッキングと同時に薬室の閉鎖と自動排莢機構のばねのコッキングが全て同時に行われるという複雑なもので、結果として右手をグリップから離す事無く連続発射が行えた。</ref>、[[人間工学]]上優れた操作系統を有していた為、[[雷鳴|ライトニング・ライフル]]の異名をとる程連射速度が速かった事なども、そうした頑なな姿勢の一因であった。 |

||

2021年6月13日 (日) 08:56時点における版

ミニエー銃(ミニエーじゅう、Minié rifle)は、弾丸の空洞内に、弾丸の拡張を助ける役割を持つ挿入物(カップ・プラグ・ピン)が挿入されている弾丸のみを使用するパーカッションロック式(雷管式)の前装式ライフル歩兵銃の総称である。椎の実弾を使うライフル銃としては初期の物で、弾丸は1849年にフランス陸軍のクロード=エティエンヌ・ミニエー大尉によって開発された。

本来滑腔砲であるマスケット銃にライフリングを刻みこんだもので、ライフルド・マスケットとも呼ばれる。従来使用されていたゲベール銃(マスケット銃の一種)の銃身に改修を施す方法で製造される場合もあった。ミニエー弾と呼ばれる独特の弾薬を使用した。

弾丸が充分な回転を持ち弾丸周囲からのガス漏れが防止されたため、飛距離と命中精度が飛躍的に向上した。また装弾が容易となり連射能力も向上した。

ミニエー弾

ミニエー銃の弾丸(ミニエー弾)はドングリ型(椎の実型)の鉛弾(椎の実弾)で、弾丸の円周には溝(タミシエ・グルーヴ)が3条切られて凹凸があり、この凹部にはグリス状の脂を付着させていた。底部は台形形で奥深くまで窪んでおり、窪みは鉄製のカップで埋められている。弾頭とカップ、火薬はそれまでのマスケット銃の紙製薬莢とは違い、火薬を注いでから薬莢を反転させ、弾丸を銃身に嵌めて弾丸を包む紙より上の紙をちぎり、ラムロッドで装填する弾薬包[注釈 1]を兵士に支給した。

発射されるまでのミニエー銃の弾丸は銃身の内径より小さい寸法であるために、布片(パッチ)にくるむと銃口内径よりも直径が大きくなる丸玉をライフリングに食い込ませるように装填するヤーゲル銃[1][2]やベイカー銃と比較して、銃口から弾丸を押し込む際の労力は少なくなった[注釈 2]。ミニエー銃の前に登場したライフルド・マスケットのブランズウィック銃では、丸玉自体にライフリングに噛み合うベルト状の突起が初めから設けられた特殊弾を用いる事で、ベイカー銃の初弾の装填の困難さの克服を図っていたが、銃口からライフリングが視認しにくい夜間や、銃身内部がひどく汚れてくると次第に装填が難しくなる欠点が依然として存在した。

ミニエー弾は発射時に、火薬の燃焼によって発生するガスの圧力で押し込まれたカップがスカートを外側に膨張させると、弾丸周囲の溝の凸部は銃身内のライフルに食い込みながら密着する。この事で圧力の漏れを無くし、ライフルによる回転を弾頭に与える事に成功している。こうした構造により多数の弾を射撃して黒色火薬や鉛弾頭の残渣で内径が狭くなった銃身であっても、比較的再装填は容易であった。また、ミニエー弾以前には薬室底部に丸玉と同じ半球型の窪みを設け、槊杖で丸玉を無理矢理変形させる事で弾頭のライフリングへの密着度向上を期待するアンリ=ギュスタヴ・デルヴィーニュのデルヴィーニュ・ライフル(1826年採用)や、デルヴィーニュ・ライフルに更なる改良を加え、薬室内部にステム(平頭のピン)を予め設けておく事で、中実のプリチェット弾を装填する際にステムがプリチェット弾の底部をドーム型に変形させ、弾頭のライフリングへの密着度向上を図ったルイ=エティエンヌ・トーヴナンのトーヴナン・ステム・ライフル(1846年採用)といった発案が存在したが、これらの薬室側に弾頭底部を変形させる何らかの構造を有したマスケット銃は、射撃を重ねて薬室内部に汚れが堆積すると最終的に弾頭底部の変形構造が機能しなくなり、機能回復の為の清掃作業にも大きな困難が伴った。ミニエー弾はフランス陸軍のデルヴィーニュやトーヴナンの発案と戦場で得られた戦訓[注釈 3]、その欠点の改良の中でフランソワ・タミシエにより1849年に考案されたものであった。

ミニエー弾頭は1880年代に無煙火薬と弾頭への銅被覆が発明され、小銃の弾頭形状が外部弾道特性に優れた中実のボートテイル構造を採用した尖頭弾が主流となる過程の中で使われなくなっていったが、銃口初速や腔圧が小銃や機関銃程大きくならない散弾銃のフォスター・スラッグ弾や、空気銃のつづみ弾に、2017年現在でもその概念が残されている。また、今日でも鉛を用いて容易に鋳造が可能な弾頭鋳型が販売されており、欧米ではミニエー銃の実射を楽しむ事は、既に生産されていない金属薬莢の入手や旋盤加工による複製品製造、その形状修正(リサイズ)を含むハンドロードが必須なミニエー銃改造の後装銃や、村田銃などの黒色火薬時代の単発ボルトアクション小銃と比較すれば容易である。ただし、ミニエー銃の口径は公式には.58インチであるが、実際には.585インチから.575インチ程度と銃ごとに銃身内径の個体差が存在する為、良好な集弾率を得る為には銃腔の測定や適切な鋳型の選定が必要である[3]。

陸戦に与えた影響

ミニエー銃は出現当時としては桁外れに強力な銃器であり、エンフィールド銃を例に取れば有効射程は一挙に300ヤード(約270m)とマスケット銃の3〜6倍に延長され、最大射程は1000ヤード(約914m。これは当時の砲の射程にあたる)。150年近く経った骨董品のエンフィールド銃を使ったベンチレスト射撃での集弾結果によれば、100ヤードで2インチ(約90mで5cm以内)という結果が出ている。これは滑腔銃身のマスケット銃の50ヤードで5インチ(約45mで12.7cm)という結果より、3倍+α以上の高い集弾性を示すものである(仮に新品の、ライフリングが傷んでいない銃を使えば、もっと良い精度が出る可能性がある)。

ミニエー銃とその派生小銃はそれまでの陸戦で用いられていた戦術を大きく変えてしまった。敵味方双方の装備が有効射程50ヤード足らずのマスケット銃である事を前提とした戦列歩兵がミニエー銃を装備して相対した時、双方ともそれまでとは比較にならない損害が発生する事となった。この時代の戦争を描いた映像作品、例えば南北戦争が題材の『グローリー』や、第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争を描いた『1864』などでは、戦列歩兵の陣形を取った部隊が敵陣まで漫然と徒歩でにじり寄っていき、敵方のミニエー銃の一斉射撃に次々と薙ぎ倒されていくという、後年の第一次世界大戦や日露戦争などの映像作品における重機関銃に銃剣突撃で立ち向かう構図に類似した描写がされており、ミニエー銃が如何に殺傷能力の高い兵器であったか、そして用兵側のミニエー銃の威力に対する理解が如何に不足していたかという不条理が淡々と描き出されている事が多い。

ミニエー銃は1850年代中盤にフランスやイギリスなどに実戦配備されて以降、クリミア戦争やインド大反乱、太平天国の乱、第二次イタリア独立戦争、メキシコ出兵、普墺戦争、三国同盟戦争、太平洋戦争(1879年-1884年)など世界各地の陸戦に投入され、太平天国の乱における常勝軍のように、旧来のマスケット銃で武装した大軍団が寡兵のミニエー銃装備部隊に完膚なきまでに瓦解させられる事例がしばしば発生した。また、弾頭が回転しながら人体に食い込んでいくミニエー弾は、従来の丸玉よりも人体に対する破壊力が遥かに大きく、弾頭に塗布された動物性油脂はしばしば銃創に深刻な感染症や壊疽を発生させ、傷痍軍人の予後を大いに悪化させる要因ともなった。

その後

ミニエー銃は他の多くのライフルド・マスケットと同様に1860年代初頭には時代遅れの小銃となりつつあり、1864年にスナイドル銃に類似した構造の側方開閉後装式のタバティエール銃に改装された。スナイドル銃の側方開閉ブリーチが日本語で煙草入れ(スニフ・ボックス)を意味する莨嚢式(ろくのうしき)と呼ばれるのは、このタバティエール銃にちなんだものである。

そのタバティエール銃も普仏戦争の前には単発ボルトアクション式単発銃のシャスポー銃に置き換えられ、金属薬莢化改装のグラース銃を経て無煙火薬を用いた革新的な連発小銃(反復式小銃)、ルベルM1886小銃へと繋がっていく。ルベルM1886は管状弾倉用に開発された平頭弾頭と無煙火薬の相性が悪く、当初は弾道特性の悪化に悩まされたが、ミニエー弾以来の弾道特性のノウハウが蓄積されていたフランスでは管状弾倉でも使用に問題がなく、弾道特性も良好なルベルM1886専用の尖頭弾(Balle D弾)をすぐに開発できた事により、明治二十二年式村田連發銃のような早期退役の憂き目を免れた。

ミニエー銃の派生

- エンフィールド銃

- 1853年にイギリス軍が開発・採用したライフルマスケットで、完成度は極めて高かった。弾丸はプリチェット弾を用いる。アメリカの南北戦争で南軍の主力銃として大量に使用された。戦後60万挺が払い下げられ、また海外にも輸出され、幕末の日本にも大量輸入された。正式名称はエンフィールドM1853で、イギリス軍の制式小銃史上は、この後に銃身の仕様を変更したエンフィールドM1858やエンフィールドM1859、エンフィールドM1860などが製造され、1861年にはマスケット短銃のエンフィールドM1861マスケトゥーンも登場している。1867年以降はこの銃をベースとしてスナイドル銃に改造され、制式配備が継続される事例が多かった。

- スプリングフィールド銃

- アメリカのスプリングフィールド造兵廠で開発されたミニエー銃で、南北戦争では北軍の標準装備だった。南軍でも鹵獲品が使用され、南北戦争中最も標準的だった小銃である。頑丈で信頼性は高かったが製造費節減のためにライフリングが3条に減少しており、命中精度では南軍の制式装備だったエンフィールド銃に劣っていた。正式名称はスプリングフィールドM1863で、これ以前にはスプリングフィールドM1861や紙テープ式銃用雷管を用いるスプリングフィールドM1855、滑腔銃身だがミニエー弾を用いる事もできたスプリングフィールドM1842などが存在していた。米国内では南北戦争終結前よりボルトアクションなどと比較して時代遅れの方式とみなされ、トラップドア・スプリングフィールドと呼ばれる後装式のスプリングフィールドM1865が登場し、多くのスプリングフィールド銃がこの改造を受けた。アメリカではトラップドア・スプリングフィールドの他にスナイダー-エンフィールドに似た側方開閉ブリーチ方式のジョスリン・ライフルが1850年代半ばより提案されており、スプリングフィールド銃の一部がジョスリン・ライフルとしての改装を受けたが、開発者のベンジャミン・フランクリン・ジョスリン本人が米連邦政府と度々意見の衝突を起こす人物であった事や、1850年代半ばのアメリカではアメリカ海軍程度しか後装式ライフル銃に興味を示さなかった事から、トラップドア・スプリングフィールドほど多くは製造されなかった。

- フェラインズゲベールM1857

- ドイツ連邦下のバーデン大公国で開発されたミニエー銃で、周辺のヴュルテンベルク王国やヘッセン大公国にも配備され、普墺戦争にて実戦投入。3つの領邦でそれぞれ照門などの仕様が異なっていた。2017年現在もイタリアのデヴィッド・ペデルソリで本銃のレプリカが製造されており、この小銃が製造されたヴュルテンベルク王立ライフル工場にパウルとヴィルヘルムのマウザー兄弟が勤務していた事から、所有者の間ではしばしばマウザーM1857とも呼ばれるが、本銃はマウザー社発足前のもので、その開発にマウザー兄弟が明確に関わっていたという記録も残されていない事から、適切な呼称とはいえない。

- ローレンツ・ライフル

- 1854年にオーストリア帝国のジョセフ・ローレンツ中尉によって設計されたミニエー銃で、普墺戦争でオーストリア軍の主力小銃として活躍した。オーストリア帝国はミニエー銃の威力を早くから認知していたが、全軍に配備するには国営工廠の能力が余りに不足していた為、多くのローレンツ・ライフルが民間の銃器工場に製造委託された。その結果として民間工場ごとにローレンツ・ライフルの最終精度が大きく異なる結果を招いてしまった。ローレンツ・ライフルはエンフィールド銃やスプリングフィールド銃に次ぐ第三のミニエー銃として、アメリカ連合国に20万挺余りが購入されたが、前線の南軍兵の間では「(恐らくはウィーン・アーセナル製とみられる)エンフィールド銃に優る最高の品質のものもある」という評判の一方で、南北戦争後期に納入された民間業者製とみられるローレンツ・ライフルは性能・構造の双方で「使用するのも恐ろしい状態である」と否定的に評価されたという。オーストリア軍は普墺戦争でドライゼ銃装備のプロイセン軍に大敗北を喫し、1867年発足のオーストリア=ハンガリー帝国はローレンツ・ライフルに替えて後装式のヴェンドル-ホルブM1867を採用、ローレンツ・ライフルも約7万挺が後装式のヴァンズル・ライフルへと改装され、オーストリア=ハンガリー軍の予備装備として遅くは第一次世界大戦まで使用された。

- M1856 シックスライン・ライフル

- ロシア帝国は19世紀中頃は雷管式で0.7インチ(18mm)の丸玉を用いるM1845歩兵マスケット銃[4]や、1844年にフリントロック式のM1828歩兵マスケット銃を雷管式に改造したM1828/44歩兵マスケット銃を配備しており[5]、ライフルド・マスケットは1843年に騎兵向けにブランズウィック銃をデッドコピーしたM1843 ルティッチ・カービン[6]、1854年には米国コルト社に依頼し、スプリングフィールドM1816を雷管式ライフル銃身に改装したM1854ライフルド・マスケット[7]の供給を開始していたが、広大な国土に数多くの歩兵を分散して抱える国情から、ライフルド・マスケットの配備が不十分なままクリミア戦争に突入し、ミニエー銃やエンフィールド銃配備の仏英同盟軍を前に敗北を喫した[8]。時のロシア皇帝アレクサンドル2世は敗戦後にドミトリー・ミリューチン軍事大臣の建議を参考に、大規模な軍制改革に着手。陸軍歩兵の制式小銃として新たにM1856 シックスライン・ライフルを採用した。本銃はM1845マスケットの口径を0.6インチ(15.24mm)まで縮小し、使用弾頭に正式にミニエー弾を用いた事で、ミニエー銃と比肩する性能を獲得した。本銃の生産配備は遅れがちであったが、従来のM1845マスケットにもプリチェット弾を配布する事で本銃の不足を補い[9]、こうした軍制改革により力を増した帝政ロシア軍は、その後20年弱を掛けて南下政策の一環であるロシア帝国の中央アジア征服を達成する事になる[10]。ロシア帝国の後装式への移行は中央アジア征服の中途から露土戦争に掛けて行われ、1865年に本銃をドライゼ銃に似た紙製実包を用いる針打銃へと改装したカール・ライフル[注釈 4]、1866年に本銃をカリッシャー&テリー・カービンの回転ボルト開閉ブリーチ方式に改装したテリー-ノーマン・ライフル[11]、1867年に本銃やカール・ライフルをスナイダー-エンフィールドに似た側方開閉ブリーチ方式に改装したM1867クルンカ・ライフル[注釈 5]、1869年には前方開閉ブリーチ方式のアルビニ-ブレンドリンのデッドコピーとされるM1869バラノフ・ライフル[12]、1870年にはベルダン式銃用雷管で著名な米国人銃工、ヒラム・ベルダンを招いて開発したボルトアクション方式単発銃のベルダン・ライフル I/IIなどを相次いで採用した。ロシア帝国の小銃開発は1891年のモシン・ナガンM1891により結実を迎えるが、産業革命の遅れによる工業力の未熟さと、農業主体の低調な経済による国家財政の脆弱さから、膨大な数の陸軍兵への自国製新小銃の配備はどの時代でも遅れがちで、露土戦争から日露戦争の戦間期[13]、そして第一次世界大戦に至るまで後方部隊を中心に列強国から各種の小銃[注釈 6]を需要の都度輸入して配備せざるを得ず、こうしたロシア帝国陸軍内の小銃の不統一[注釈 7][14]は弾薬兵站に深刻な悪影響を及ぼした。こうした状況が解消される7.62x54mmR弾への完全な全軍統一はロシア革命後のソビエト連邦時代まで下らなければならなかった。

- M1858 ポデウィルス・ライフル

- バイエルン公国で1858年に採用されたライフルド・マスケットでM1858ヤーゲル・ライフルとも呼ばれ、前装式ミニエー銃の派生銃としては最も遅い時期の採用となる。ドイツ諸侯領ではプロイセン王国のM1809歩兵ライフルのように戦列歩兵向けの前装ライフル銃の配備こそ早く、ドライゼ銃といった後装式でも欧州諸国をリードする技術水準を有していたものの、諸侯領毎の水準の格差が大きく、ミニエー銃やミニエー銃改装後装銃の開発や配備では逆に後れをとってしまっていた。本銃は本来はゲベール銃であるバイエルンM1842マスケットにライフリングを刻み、ミニエー銃として運用されていた状況の中で後継銃として実戦配備されたものであり、クリミア戦争の戦訓が蓄積されていた欧州の戦線では、既に登場前から時代遅れとなる事が確定していた小銃であったが、バイエルン公国内の政治的事情から後装式への改装は1867年までずれこんだ。本銃は1850年代に米国人銃工のエドワード・リンドナーが考案した回転ボルト開閉ブリーチ方式を採用し、紙製薬莢を用いるM1858/67 ポデウィルス-リンドナー・ライフルへの改装を受けた[15]。バイエルン公国は後装式小銃の配備の遅れを挽回する為、1869年にはマルティニ・ヘンリー銃のピーボディ方式を更に改良したM1869ヴェルダー・ライフルを採用した[16]。ドイツ諸侯領各地の小銃の格差はドイツ帝国の発足とGew71の一斉採用により終息を迎えるが、バイエルン公国はポデウィルス-リンドナー・ライフルやヴェルダー・ライフルの採用に固執し、ヴェルダー・ライフルの連発化にこそGew71の構造を一部採り入れたものの、Gew88の登場まで他諸侯領製の小銃の配備は拒絶し続けた。ポデウィルス-リンドナー・ライフルはボルトが完全閉鎖しなければ引金を引く事が出来ない安全装置[注釈 8]やコーヒー・グラインダーの異名を持つ極めて頑強な回転ボルトを有しており、ヴェルダー・ライフルは片手でコッキングと自動排莢の操作を完了できる[注釈 9]、人間工学上優れた操作系統を有していた為、ライトニング・ライフルの異名をとる程連射速度が速かった事なども、そうした頑なな姿勢の一因であった。

- M1851連邦猟兵銃

- 山岳の多いスイス連邦が、スイス軍猟兵の為に開発したミニエー銃。本銃は引金に狙撃に適した軽量なトリガープルと衝撃に対する安全性の両立を実現するダブルセット・トリガー[注釈 10]を採用していた[17]。本銃は欧州で初めて10.4mmという小口径弾頭を採用した事例であり、スイス猟兵は山岳地帯で従来の18mm口径の約2倍の数の弾頭を携行できるようになった。1859年には本銃の経験を元に一般の歩兵向けマスケット銃として配備済みであったM1842歩兵マスケット銃の小口径ライフル銃身への交換(M1842/59歩兵ライフル)が行われ[18]、1863年にはM1842/59歩兵ライフル相当の機能を最初から有した小口径ミニエー銃のM1863歩兵ライフルの配備が開始、1867年にはこの3種のミニエー銃は一斉にミルバンク-アムスラー型(Milbank-Amsler)と呼ばれる前方開閉ブリーチ方式への改装[注釈 11]を受け、1869年には新型の連発ボルトアクション小銃であるヴェッテルリ・ライフルへと置き換えられた。スイスは永世中立国で陸軍の規模が小さく、分離同盟戦争以外では大きな戦乱も起きていない為、多くのスイス製ミニエー銃は流血の事態を経験する事が無く、国民皆兵と民間防衛という制度がスイス国民に平時より周知されている事により、平和を担保する為の最新鋭装備への更新やそれに伴う兵士の再錬成が、他の欧州諸国よりも早期かつ迅速に行えるという恵まれた国情を有している。

- M1841ミシシッピ・ライフル

- 米国初のライフル連隊である第155歩兵連隊(通称ミシシッピ・ライフル連隊)の為にハーパーズ・フェリー造兵廠で製造された本銃は、当初は.54インチ径の丸玉を用いる米国版ヤーゲル銃であり、別名としてイェーガー・ライフルとも呼ばれていた。1855年に米国初のミニエー銃であるスプリングフィールドM1855が製造され始めると、本銃は銃身内径を.58インチに拡大され、スプリングフィールドM1855と共通の.58インチ径のミニエー弾を共用できるようになった。本銃はこうした銃身拡大加工以外に、1859年に約100挺がエドワード・リンドナーの手で後方開閉ブリーチ方式のM1841ミシシッピ・ライフル改装型(.54インチ口径)への改造を受け、1861年にはM1841ミシシッピ・ライフル改装型に準じた機構を持つ.58インチ口径のミニエー騎兵銃、M1861リンドナー・カービン[19]の製造が行われたが、リンドナー・ライフルの配備はミシガンボランティア第1騎兵連隊などごく一部の部隊に限られ[20]、第二次ブルランの戦いや1864年のバレー方面作戦などで実戦投入された記録こそ残る[21]ものの、その改装・製造数は1000挺に満たない。

なお、南北戦争や戊辰戦争で使用された、ミニエー弾(プリチェット弾の一種)ではないプリチェット弾には、円周に溝(タミシエ・グルーヴ)が切られていない種類も存在した[3]。

日本のミニエー銃

江戸幕府は幕末の元治元年(1864年)にオランダ製ミニエー銃を採用した。しかし当時は南北戦争が終結直後であったため、アメリカから余剰武器のエンフィールド銃が約5万挺も輸入され同時に幕軍に配備されたほか、佐幕派・倒幕派双方の諸藩も制式小銃として購入・運用した。戊辰戦争では幕軍も新政府軍も主力はエンフィールド銃で、戦跡から出てくるのはほとんどがプリチェット弾である。箱館戦争では、新政府軍の装備するスナイドル銃と連発式のスペンサー銃は全軍の5%にも満たなかった。箱館政府軍が武装解除した際に引き渡された装備の内訳は、エンフィールド銃(二ツバンド三ツバンド)1,600挺に対しスナイドル銃(元込め銃)107挺だった。

幕府は本銃の配備と同時に、イギリスから同銃の操作・運用に関する資料を輸入し、当時幕府翻訳方であった福沢諭吉に翻訳させた。この操作マニュアルは「雷銃操法」と題され、のちに『福沢全集』に収録された。

幕末に坂本龍馬がミニエー銃400丁を買い付けていろは丸に乗せて運搬中に紀州藩の船と衝突し沈没したと主張したが、近年行われたいろは丸の調査ではミニエー銃は見つかっていない。

関連項目

脚注

注釈

- ^ ミニエー式弾薬包(Minie style cartridger)と呼ばれる。

- ^ 但し、ヤーゲル銃やベイカー銃の欠点は必ずしも欠陥ではなく、敵の戦列歩兵の前面に散兵として展開し、敵下士官や将校を戦列歩兵の滑腔マスケット銃の射程外から狙撃する猟兵やライフル連隊、あるいは騎兵のような機動性の高い兵科やグルカ兵のような山岳戦を主任務とする特殊部隊向けの装備であり、装填性や連射性を犠牲にしてでも遠距離狙撃の正確さを重視したり、騎乗や疾走など戦列歩兵の歩行よりも速い手段で移動したり険しい地形を踏破する際に、装填したまま携行しても銃口から弾薬が脱落する事が予防され、急な接敵の際に先制射撃の機会を逸する事態を起こさない事などを期待されたものであった事には留意されたい。

- ^ なお、1826年のデルヴィーニュ・ライフルまでのフランス王立陸軍 (1652-1830年)や、ナポレオン・ボナパルト率いる大陸軍 (フランス)では、シャルルヴィル・マスケットとその後継のマスケットM1777が用いられており、ドイツやイギリスに比べてライフルド・マスケットの導入では大きく立ち後れていたが、デルヴィーニュの発案によりライフルド・マスケットの普及と大量配備という意味で両国を逆転する立場に立ったのである。

- ^ ビル・ハリマン『The Mosin-Nagant Rifle』7-10頁では、カールM1856/67ニードルライフルとも表記。

- ^ ビル・ハリマン『The Mosin-Nagant Rifle』7-10頁では、M1856/69ライフルとも表記。

- ^ シャスポー銃、M1870イタリアン・ヴェッテルリ、グラース銃、ルベルM1886小銃、Gew88、マンリッヒャーM1895、ウインチェスターM1895、三十年式歩兵銃、ウインチェスターM1907自動小銃、三八式歩兵銃など

- ^ それまでの自国製小銃の金属薬莢実包でもM1856シックスライン改造の各種後装ライフル(15.42x40R、.060クルンカ弾とも)と、ベルダンライフル I/IIの実包(10.75x58R、.42ベルダン弾とも)とは互換性が無い状況であったが、そこに各種の輸入小銃が混在する事で更なる混乱を招いた。

- ^ 類似した機構が避害筍(ひがいじゅん)という名称で有坂銃にも採用されている。

- ^ 引金の前方にもう一本逆向きの引金が付いており、人差し指で前方の引金を押し込む事で薬室解放と自動排莢が行われ、薬室への装填後に親指で撃鉄を起こす事でコッキングと同時に薬室の閉鎖と自動排莢機構のばねのコッキングが全て同時に行われるという複雑なもので、結果として右手をグリップから離す事無く連続発射が行えた。

- ^ 引金が2本付いており、前方の引金で逆鈎の安全解除を行ってから後方の引金を引いて射撃を行う。前方の引金のトリガープルを重くする事により、後方の引金のトリガープルを極端に軽くしても衝撃に対しての逆鈎の外れにくさが確保できる。

- ^ これによりM1842/59歩兵ライフルはM1842/59/69ミルバンク-アムスラー、M1851連邦猟兵銃はM1851/69ミルバンク-アムスラー、M1863歩兵ライフルはM1863/69ミルバンク-アムスラーという名称に変わる。

出典

- ^ 幕末の銃器 先込め銃から元込め銃への移行期 - カズパパの部屋

- ^ A 'Princely' Jaeger - Antique Muzzleloading Rifles, Pistols and References

- ^ a b 7.難しいミニエ銃の弾合わせ - 日本の武器兵器.jp、須川薫雄。

- ^ Infantry Musket M1845 - imfdb.org

- ^ Crimean War Russian M-1828/44 Tula Arsenal Musket - collegehillarsenal.com

- ^ Fine & Rare Imperial Russian Brunswick Rifle - collegehillarsenal.com

- ^ Colt Russian Contract Rifled Musket - Extremely Rare - collegehillarsenal.com

- ^ Russian Weapons of the Crimean War (1853-1856) - Sword of the Motherland Historical Foundation

- ^ Предистория разработки 6-лин. винтовок в России. - ОРУЖИЕ WEAPONS WAFFE ARME

- ^ The Conquest of Central Asia (1857-1876) - Sword of the Motherland Historical Foundation

- ^ TERRY RIFLE - forum-bron.pl

- ^ M1869 Russian Albini-Baranov - militaryrifles.com

- ^ Weapons of the Russo-Turkish War (1877-1878) - Sword of the Motherland Historical Foundation

- ^ 7.62x54R, .42 Berdan, and .60 Krnka Cartridges - 7.62x54r.net

- ^ Bavarian 1858/67 Podewils-Lindner Rifle - militarygunsofeurope.eu

- ^ Bavarian Werder 1869 Infantry Rifle - militarygunsofeurope.eu

- ^ Swiss Feldstutzer M51.htm The Swiss Feldstutzer Model 1851 - schiferli.net

- ^ Infanteriegewehr Model 1842 - Gun wiki

- ^ Lindner Carbine - Once Upon a Time、2016年10月2日。

- ^ ジョン・ウォルター『Rifles of the World 3rd Edition』258頁、2006年。

- ^ The Firearm Inventions of Edward Lindner - The NZ Antique and Historical Arms Association