「旧相模川橋脚」の版間の差分

Saigen Jiro (会話 | 投稿記録) 画像更新。 |

|||

| 43行目: | 43行目: | ||

* [[吾妻鏡]] |

* [[吾妻鏡]] |

||

* [[関東大震災]] |

* [[関東大震災]] |

||

* [[関東の史跡一覧]] |

* [[関東地方の史跡一覧]] |

||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

2021年6月20日 (日) 01:34時点における版

旧相模川橋脚(きゅうさがみがわきょうきゃく)は神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目にある中世の遺跡。国の史跡および天然記念物に指定されている。

橋梁遺構の発見と発掘調査

関東大震災(1923年9月)と1924年1月の2度の大地震の際に小出川沿いの水田から7本の木柱が出現した。その後の発掘により地中になお3本あるのが発見された。当時、沼田頼輔博士が『吾妻鏡』にもとづいて鎌倉時代の相模川の橋脚と考証し、中世橋梁遺構として高く評価されている。沼田はこの橋を「鎌倉時代1198年に源頼朝の家来であった稲毛重成が亡き妻(頼朝の妻の北条政子の妹)の供養のために相模川に架けた大橋である」と鑑定した。

大正15年(1926年)10月20日に国の史跡に指定された。

以来、池の中で保存されてきたが、水上に露出した部分の材の腐食が進行したため、平成13年(2001年)以降、茅ヶ崎市教育委員会による保存整備を前提とした学術目的の発掘調査がおこなわれた。

以後、3回の内容確認調査によって、新発見の橋杭1本を含めヒノキ製の橋杭が計10本確認された。その配置は、2メートル間隔の3本1列の橋脚が10メートル間隔で4列に並んだものと推定される。橋杭となった木柱は、年輪年代測定によれば西暦1126年-1260年の一時点に伐採されたヒノキ材と同定された。また、橋杭の周辺には地震による噴砂・噴礫の痕跡、鎌倉・南北朝期の横板・角柱・礫等を用いた土留のための遺構[1]などが確認された[2]。

相模川流路の検証

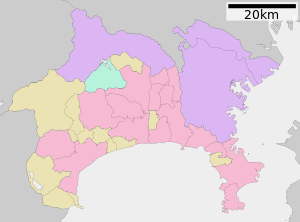

橋脚の位置は、現在流れている相模川の流路から東側へ約2.5キロメートルの位置にある[3]。この橋が確認されたことにより、中世における相模川は現在よりかなり東方を流れていて、氾濫や地震による流路の変遷を経て現位置へ移動したものと推定されている[3]。右に震災前の相模川、小出川、千の川の状況を示した[4]。震災で土地が隆起し、北東(右上)から相模川へ流入する千の川は河口を失って大きな沼地(現在の浜見平団地の所)を作った。柳島村は161反歩もの新たな耕作地を得、幕末より続いた藤間温泉の湧泉量は激減した。このように大地震が発生するたびに、相模川はその流路を変えてきた。しかし、この橋脚が作られた当時の流路の全体は明確でなく、この橋が相模川の本流・支流とどのような関係にあったかは研究段階である。

橋脚の検証

この橋脚は、直径約60センチメートルのヒノキの丸材で、橋全体の幅は約7メートルとなり、当時は全国有数の大橋であったと考えられる。

上述の発掘調査によって、中世前期の護岸のための土留遺構の一部や、国の史跡に指定された大正末期から昭和初期にかけての保存措置として行われた護岸遺構も確認され、周辺土地利用の変遷や保存手法の状況や推移等も明らかになり、従前の史跡指定範囲をこえて遺跡が広がることから、平成19年(2007年)には史跡の追加指定がおこなわれた。

言い伝え

建久9年(1198年)12月5日、頼朝がこの橋の竣工式に出席した帰りに、平家の亡霊に驚いた馬が暴れて川へ落ち、寒さに触れて病を得て翌年1月に死亡したという説がある[5]。この時、警護の武士10人が責任をとって自害し、その墓が龍前院の境内の10基の五輪塔であるとも言われている。この事件によって相模川の下流部分を馬入川(ばにゅうがわ)と称するようになったという伝説がある[5]。

相模川(馬入川)を渡る東海道に初めて橋を架けた稲毛三郎重成は、頼朝の忠臣だった畠山重忠の親族である。また妻は北条時政の娘で、頼朝の正室・北条政子の妹であった。鎌倉幕府成立後に妻を亡くした重成は、出家して相模川付近に寺を建て念仏を唱える日々を送っていたが、相模川の渡し船で命を落とす人々の多さを見て、妻への追福のために橋を架けることを決意すると、建久9年(1198年)に頼朝の許可を得て独力で橋を架けたと伝えられている[6]。

鎌倉時代にかけられたこの橋は一度修復はされたものの、その後明治時代に入るまで、相模川に橋が架けられることはなく、江戸時代では渡し船による交通が行われた[6]。

天然記念物の指定

関東大震災により旧相模川橋脚が出現した経緯は液状化現象によるものであり、地震学的観点から2012年(平成24年)11月16日に天然記念物(地質・鉱物)への指定が答申され[7]、2013年(平成25年)3月27日に告示され、液状化現象を対象とした初めての天然記念物に指定された[8]。また、自然物でない天然記念物は静岡県伊豆の国市にある地震動の擦痕に次いで2件目である。飛び出した橋脚は防腐処理を施されて、そのままの状態で保存されている[3]。

脚注

- ^ 橋脚に近接する川岸の護岸のために設けられたものである。

- ^ このとき、中世後期の土坑墓も検出している。

- ^ a b c 武部健一 2015, p. 83.

- ^ (参謀本部陸軍部測量局(1882年測量、1883年製版)を加工)

- ^ a b 武部健一 2015, p. 81.

- ^ a b 武部健一 2015, pp. 81–82.

- ^ 史跡等の指定等について (PDF) 文化庁、2012年11月16日

- ^ 旧相模川橋脚、天然記念物に。YOMIURI ONLINE 2012年11月17日2013年3月28日閲覧。

参考文献

- 武部健一『道路の日本史』中央公論新社〈中公新書〉、2015年5月25日。ISBN 978-4-12-102321-6。

関連項目

外部リンク

座標: 北緯35度19分55.8秒 東経139度23分3.4秒 / 北緯35.332167度 東経139.384278度

- 旧相模川橋脚(史跡) - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- 旧相模川橋脚(天然記念物) - 国指定文化財等データベース(文化庁)