「十二支」の版間の差分

→十二支: 記述追加。 |

|||

| 13行目: | 13行目: | ||

===各国での名称=== |

===各国での名称=== |

||

{| class="wikitable" style="text-align:center;white-space:nowrap" |

{| class="wikitable" style="text-align:center;white-space:nowrap" |

||

! rowspan="2" |十二支 |

|||

|- |

|||

! |

! colspan="2" |[[日本語]] |

||

!colspan="2"|[[日本語]] |

|||

![[中国語]] |

![[中国語]] |

||

![[広東語]] |

![[広東語]] |

||

| 21行目: | 20行目: | ||

![[韓国語]] |

![[韓国語]] |

||

![[ベトナム語]] |

![[ベトナム語]] |

||

! rowspan="2" |概要<ref>『[[漢書]]』律暦志</ref> |

|||

!rowspan=2|本義<ref>[[木村英一]]『中国的実在観の研究』、[[小林信明]]『中国上代陰陽五行思想の研究』、[[今井宇三郎]]『宋代易学の研究』より。これらは漢代の解釈説を参考までに便宜的に取捨選択したもので学問的なものではなく、これを根拠になにかしらの議論を展開できるというものではないので注意が必要である。</ref> |

|||

|- |

|- |

||

![[音読み]] |

![[音読み]] |

||

![[訓読み]] |

|||

![[拼音]] |

![[拼音]] |

||

!'''[[粤拼]]''' |

!'''[[粤拼]]''' |

||

| 30行目: | 30行目: | ||

![[クォックグー|国語]] |

![[クォックグー|国語]] |

||

|- |

|- |

||

|[[子 (十二支)|子]] |

|[[子 (十二支)|子]] |

||

|し |

|||

|ね |

|||

|lang="zh"|zǐ |

| lang="zh" |zǐ |

||

|zi2 |

|zi2 |

||

|chú |

|chú |

||

|lang="ko"|자 |

| lang="ko" |자 |

||

|lang="vi"|tý |

| lang="vi" |tý |

||

|「孳」(し:「ふえる」の意味)。 |

|||

|“孳”で、陽気が色々に発現しようとする動き |

|||

新しい生命が種子の中に萌し始める状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[丑]] |

|[[丑]] |

||

|ちゅう |

|||

|うし |

|||

|lang="zh"|chǒu |

| lang="zh" |chǒu |

||

|cau2 |

|cau2 |

||

|thiú |

|thiú |

||

|lang="ko"|축 |

| lang="ko" |축 |

||

|lang="vi"|sửu |

| lang="vi" |sửu |

||

|「紐」(ちゅう:「ひも」「からむ」の意味)。 |

|||

|“紐”で、生命エネルギーの様々な結合 |

|||

芽が種子の中に生じてまだ伸びることができない状態を表しているとされ、 |

|||

指をかぎ型に曲げて糸を撚ったり編んだりする象形ともされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[寅]] |

|[[寅]] |

||

|いん |

|||

|とら |

|||

|lang="zh"|yín |

| lang="zh" |yín |

||

|jan4 |

|jan4 |

||

|în |

|în |

||

|lang="ko"|인 |

| lang="ko" |인 |

||

|lang="vi"|dần |

| lang="vi" |dần |

||

|「螾」(いん:「動く」の意味)。 |

|||

|“演”で、形をとっての発生 |

|||

春が来て草木が生ずる状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[卯]] |

|[[卯]] |

||

|ぼう |

|||

|う |

|||

|lang="zh"|mǎo |

| lang="zh" |mǎo |

||

|maau5 |

|maau5 |

||

|báu |

|báu |

||

|lang="ko"|묘 |

| lang="ko" |묘 |

||

|lang="vi"|mão/mẹo |

| lang="vi" |mão/mẹo |

||

|「冒」、『史記』律書によると「茂」(ぼう:「しげる」の意味)。 |

|||

|“貿”、同音“冒”に通じ、開発の意 |

|||

草木が地面を蔽うようになった状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[辰]] |

|[[辰]] |

||

|しん |

|||

|たつ |

|||

|lang="zh"|chén |

| lang="zh" |chén |

||

|san4 |

|san4 |

||

|sîn |

|sîn |

||

|lang="ko"|진 |

| lang="ko" |진 |

||

|lang="vi"|thìn |

| lang="vi" |thìn |

||

|「振」(しん:「ふるう」「ととのう」の意味)。 |

|||

|“震”、同音“申”に同じ、生の活動 |

|||

草木の形が整った状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[巳]] |

|[[巳]] |

||

|し |

|||

|み |

|||

|lang="zh"|sì |

| lang="zh" |sì |

||

|zi6 |

|zi6 |

||

|chī |

|chī |

||

|lang="ko"|사 |

| lang="ko" |사 |

||

|lang="vi"|tỵ |

| lang="vi" |tỵ |

||

|「已」(い:「止む」の意味)。 |

|||

|“包”<ref>中国の字体では、勹の内側にあるのは“巳”である。</ref>、“已”に通じ、陽盛の極、漸く陰に移ろうとする所 |

|||

草木の成長が極限に達した状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[午]] |

|[[午]] |

||

|ご |

|||

|うま |

|||

|lang="zh"|wǔ |

| lang="zh" |wǔ |

||

|ng5 |

|ng5 |

||

|ngó͘ |

|ngó͘ |

||

|lang="ko"|오 |

| lang="ko" |오 |

||

|lang="vi"|ngọ |

| lang="vi" |ngọ |

||

|「忤」(ご:「つきあたる」「さからう」の意味)。 |

|||

|“忤(さからう)”に通じ、上昇する陰と下退する陽との抵触 |

|||

草木の成長が極限を過ぎ、衰えの兆しを見せ始めた状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[未]] |

|[[未]] |

||

|び |

|||

|ひつじ |

|||

|lang="zh"|wèi |

| lang="zh" |wèi |

||

|mei6 |

|mei6 |

||

|bī |

|bī |

||

|lang="ko"|미 |

| lang="ko" |미 |

||

|lang="vi"|mùi |

| lang="vi" |mùi |

||

|「昧」(まい:「暗い」の意味)。 |

|||

|“昧”で、陰気の支配 |

|||

植物が鬱蒼と茂って暗く覆う状態を表しているとされる。 |

|||

『[[説文解字]]』によると「味」(み:「あじ」の意味)。 |

|||

果実が熟して滋味が生じた状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[申]] |

|[[申]] |

||

|しん |

|||

|さる |

|||

|lang="zh"|shēn |

| lang="zh" |shēn |

||

|san1 |

|san1 |

||

|sin |

|sin |

||

|lang="ko"|신 |

| lang="ko" |신 |

||

|lang="vi"|thân |

| lang="vi" |thân |

||

|「呻」(しん:「うめく」の意味)。 |

|||

|“呻”で、果実の成熟。陰気の支配 |

|||

果実が成熟して固まって行く状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[酉]] |

|[[酉]] |

||

|ゆう |

|||

|とり |

|||

|lang="zh"|yǒu |

| lang="zh" |yǒu |

||

|jau5 |

|jau5 |

||

|iú |

|iú |

||

|lang="ko"|유 |

| lang="ko" |유 |

||

|lang="vi"|dậu |

| lang="vi" |dậu |

||

|「緧」(しゅう:「ちぢむ」の意味)。 |

|||

|酒熟して気の漏れる象。陰気の熟する所 |

|||

果実が成熟の極限に達した状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[戌]] |

|[[戌]] |

||

|じゅつ |

|||

|いぬ |

|||

|lang="zh"|xū |

| lang="zh" |xū |

||

|seot1 |

|seot1 |

||

|sut |

|sut |

||

|lang="ko"|술 |

| lang="ko" |술 |

||

|lang="vi"|tuất |

| lang="vi" |tuất |

||

|「滅」(めつ:「ほろぶ」の意味)。 |

|||

|同音“恤”であり、“滅”である。統一退蔵 |

|||

草木が枯れる状態を表しているとされる。 |

|||

|- |

|- |

||

|[[亥]] |

|[[亥]] |

||

|がい |

|||

|い |

|||

|lang="zh"|hài |

| lang="zh" |hài |

||

|hoi6 |

|hoi6 |

||

|hāi |

|hāi |

||

|lang="ko"|해 |

| lang="ko" |해 |

||

|lang="vi"|hợi |

| lang="vi" |hợi |

||

|「閡」(がい:「とざす」の意味)。 |

|||

|“核”で、生命の完全な収蔵含蓄 |

|||

草木の生命力が種の中に閉じ込められた状態を表しているとされる。 |

|||

|} |

|} |

||

=== |

===配当=== |

||

{| class="wikitable" style="text-align:center;white-space:nowrap" |

{| class="wikitable" style="text-align:center;white-space:nowrap" |

||

|- |

|- |

||

| 147行目: | 176行目: | ||

!colspan=2|[[十二辰]] |

!colspan=2|[[十二辰]] |

||

!rowspan=2|[[方位]] |

!rowspan=2|[[方位]] |

||

!rowspan=2|[[月 (暦)|月]] |

!rowspan=2|[[月 (暦)|月]]<br />([[新暦]]) |

||

!rowspan=2|[[五行思想|五行]] |

!rowspan=2|[[五行思想|五行]] |

||

!rowspan=2|[[陰陽]] |

!rowspan=2|[[陰陽]] |

||

| 160行目: | 189行目: | ||

|子 |

|子 |

||

|[[ネズミ|鼠]] |

|[[ネズミ|鼠]] |

||

| |

|{{0}}23:00-0:59 |

||

|夜半 |

|夜半 |

||

|玄枵 |

|玄枵 |

||

|[[ |

|[[人馬宮]]<br />[[磨羯宮]] |

||

| |

|北 |

||

|[[ |

|{{0}}[[12月|新暦12月]]上旬-[[1月|新暦1月]]上旬 |

||

|水 |

|水 |

||

|陽 |

|陽 |

||

| 173行目: | 202行目: | ||

|丑 |

|丑 |

||

|[[ウシ|牛]] |

|[[ウシ|牛]] |

||

|{{0}}1 |

|{{0}}1:00-2:59 |

||

|鶏鳴 |

|鶏鳴 |

||

|星紀 |

|星紀 |

||

|[[磨羯宮]] |

|[[磨羯宮]]<br />[[宝瓶宮]] |

||

|北 |

|北北東 |

||

|[[ |

|{{0}}[[1月|新暦1月]]上旬-[[2月|新暦2月]]上旬 |

||

|水・土 |

|||

|水(土用期間は土旺)<ref>余春台『窮通宝鑑』</ref> |

|||

|陰 |

|陰 |

||

|{{0}}5||{{0}}9 |

|{{0}}5||{{0}}9 |

||

| 186行目: | 215行目: | ||

|寅 |

|寅 |

||

|[[トラ|虎]] |

|[[トラ|虎]] |

||

|{{0}}3 |

|{{0}}3:00-4:59 |

||

|平旦 |

|平旦 |

||

|析木 |

|析木 |

||

|[[ |

|[[宝瓶宮]]<br />[[双魚宮]] |

||

|北東 |

|東北東 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[2月|新暦2月]]上旬-[[3月|新暦3月]]上旬 |

||

|木 |

|木 |

||

|陽 |

|陽 |

||

| 199行目: | 228行目: | ||

|卯 |

|卯 |

||

| [[ウサギ|兎]] |

| [[ウサギ|兎]] |

||

|{{0}}5 |

|{{0}}5:00-6:59 |

||

|日出 |

|日出 |

||

|大火 |

|大火 |

||

|[[ |

|[[双魚宮]]<br />[[白羊宮]] |

||

| |

|東 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[3月|新暦3月]]上旬-[[4月|新暦4月]]上旬 |

||

|木 |

|木 |

||

|陰 |

|陰 |

||

| 212行目: | 241行目: | ||

|辰 |

|辰 |

||

|[[龍]] |

|[[龍]] |

||

|{{0}}7 |

|{{0}}7:00-8:59 |

||

|食時 |

|食時 |

||

|寿星 |

|寿星 |

||

|[[ |

|[[白羊宮]]<br />[[金牛宮]] |

||

|南東 |

|東南東 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[4月|新暦4月]]上旬-[[5月|新暦5月]]上旬 |

||

|木・土 |

|||

|木(土用期間は土旺)<ref>余春台『窮通宝鑑』</ref> |

|||

|陽 |

|陽 |

||

|{{0}}8||{{0}}0 |

|{{0}}8||{{0}}0 |

||

| 225行目: | 254行目: | ||

|巳 |

|巳 |

||

|[[ヘビ|蛇]] |

|[[ヘビ|蛇]] |

||

|{{0}}9 |

|{{0}}9:00-10:59 |

||

|隅中 |

|隅中 |

||

|鶉尾 |

|鶉尾 |

||

|[[ |

|[[金牛宮]]<br />[[双児宮]] |

||

|南 |

|南南東 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[5月|新暦5月]]上旬-[[6月|新暦6月]]上旬 |

||

|火 |

|火 |

||

|陰 |

|陰 |

||

| 238行目: | 267行目: | ||

|午 |

|午 |

||

|[[ウマ|馬]] |

|[[ウマ|馬]] |

||

|{{0}}11:00-12:59 |

|||

|11時–13時 |

|||

|日中 |

|日中 |

||

|鶉火 |

|鶉火 |

||

|[[ |

|[[双児宮]]<br />[[巨蟹宮]] |

||

| |

|南 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[6月|新暦6月]]上旬-[[7月|新暦7月]]上旬 |

||

|火 |

|火 |

||

|陽 |

|陽 |

||

| 251行目: | 280行目: | ||

|未 |

|未 |

||

|[[ヒツジ|羊]] |

|[[ヒツジ|羊]] |

||

|{{0}}13:00-14:59 |

|||

|13時–15時 |

|||

|日昳 |

|日昳 |

||

|鶉首 |

|鶉首 |

||

|[[巨蟹宮]] |

|[[巨蟹宮]]<br />[[獅子宮]] |

||

|南 |

|南南西 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[7月|新暦7月]]上旬-[[8月|新暦8月]]上旬 |

||

|火・土 |

|||

|火(土用期間は土旺)<ref>余春台『窮通宝鑑』</ref> |

|||

|陰 |

|陰 |

||

|11||{{0}}3 |

|11||{{0}}3 |

||

| 263行目: | 292行目: | ||

|9 |

|9 |

||

|申 |

|申 |

||

| [[サル|猿 |

| [[サル|猿(猴)]] |

||

|{{0}}15:00-16:59 |

|||

|15時–17時 |

|||

|哺時 |

|哺時 |

||

|実沈 |

|実沈 |

||

|[[ |

|[[獅子宮]]<br />[[処女宮]] |

||

|南西 |

|西南西 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[8月|新暦8月]]上旬-[[9月|新暦9月]]上旬 |

||

|金 |

|金 |

||

|陽 |

|陽 |

||

| 277行目: | 306行目: | ||

|酉 |

|酉 |

||

|[[ニワトリ|鶏]] |

|[[ニワトリ|鶏]] |

||

|{{0}}17:00-18:59 |

|||

|17時–19時 |

|||

|日入 |

|日入 |

||

|大梁 |

|大梁 |

||

|[[ |

|[[処女宮]]<br />[[天秤宮]] |

||

| |

|西 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[9月|新暦9月]]上旬-[[10月|新暦10月]]上旬 |

||

|金 |

|金 |

||

|陰 |

|陰 |

||

| 289行目: | 318行目: | ||

|11 |

|11 |

||

|戌 |

|戌 |

||

|[[イヌ|犬 |

|[[イヌ|犬(狗)]] |

||

|{{0}}19:00-20:59 |

|||

|19時–21時 |

|||

|黄昏 |

|黄昏 |

||

|降婁 |

|降婁 |

||

|[[ |

|[[天秤宮]]<br />[[天蝎宮]] |

||

|北西 |

|西北西 |

||

|{{0}}[[ |

|{{0}}[[10月|新暦10月]]上旬-[[11月|新暦11月]]上旬 |

||

|金・土 |

|||

|金(土用期間は土旺)<ref>余春台『窮通宝鑑』</ref> |

|||

|陽 |

|陽 |

||

|{{0}}2||{{0}}6 |

|{{0}}2||{{0}}6 |

||

| 302行目: | 331行目: | ||

|12 |

|12 |

||

|亥 |

|亥 |

||

|[[ブタ|豚]] |

|[[ブタ|豚]]([[イノシシ|猪]]) |

||

|{{0}}21:00-22:59 |

|||

|21時–23時 |

|||

|人定 |

|人定 |

||

|娵訾 |

|娵訾 |

||

|[[ |

|[[天蝎宮]]<br />[[人馬宮]] |

||

|北 |

|北北西 |

||

|[[ |

|{{0}}[[11月|新暦11月]]上旬-[[12月|新暦12月]]上旬 |

||

|水 |

|水 |

||

|陰 |

|陰 |

||

| 314行目: | 343行目: | ||

|} |

|} |

||

====備考==== |

====備考==== |

||

*注意:'''年は[[旧暦]]'''。 |

|||

*天区は[[十二次]]や[[十二宮]]と領域を同じくするが、逆方向に配されている。 |

* 天区は[[十二次]]や[[十二宮]]と領域を同じくするが、逆方向に配されている。 |

||

*生肖は、実物では亥に当てられる動物が中国ではブタ、日本ではイノシシと異なっている。また漢字では申に中国が「猴」、日本が「猿」を当てていて、戌に中国が「狗」、日本が「犬」を当てて異なっているが、意味はほぼ同じである。本来は、「猿」は[[テナガザル]]を、「猴」は[[マカク属]]のサルを表す文字であり、「犬」は「狗」以外のイヌを、「狗」は小型犬や子犬を表す漢字である。 |

* 生肖は、実物では亥に当てられる動物が中国ではブタ、日本ではイノシシと異なっている。また漢字では申に中国が「猴」、日本が「猿」を当てていて、戌に中国が「狗」、日本が「犬」を当てて異なっているが、意味はほぼ同じである。本来は、「猿」は[[テナガザル]]を、「猴」は[[マカク属]]のサルを表す文字であり、「犬」は「狗」以外のイヌを、「狗」は小型犬や子犬を表す漢字である。 |

||

*時刻の異称は『[[春秋左氏伝]]』[[杜預]]注による<ref>{{Cite wikisource|title=通俗編|wslanguage=zh}}</ref>。 |

* 時刻の異称は『[[春秋左氏伝]]』[[杜預]]注による<ref>{{Cite wikisource|title=通俗編|wslanguage=zh}}</ref>。 |

||

==概説== |

==概説== |

||

[[ファイル:China 24 cardinal directions.png|thumb|二十四方表]] |

[[ファイル:China 24 cardinal directions.png|thumb|二十四方表]] |

||

十二支は古く[[殷]]の[[亀甲獣骨文字|甲骨文]]では[[十干]]と組み合わされて日付を記録するのに利用されている。[[戦国時代 (中国)|戦国]]以降、[[日]]だけでなく、[[年]]・[[月]]・[[時刻]]・[[方位]]の記述にも利用されるようになる。[[戦国時代 (中国)|戦国]]時代の中国[[天文学]]において[[天球]]の分割方法の一つであった[[十二辰]]は、[[天球]]を[[天の赤道]]帯に沿って東から西に十二等分したもので、この名称には十二支が当てられた。また、[[木星]]が約[[12]]年で[[天球]]を西から東に一周することから、[[十二次]]という別の[[天球]]分割法における[[木星]]の位置が[[年]]の記述に利用されていたが、[[十二辰]]の方向と順序に対しては逆方向であるため、[[紀元前4世紀]]頃、[[十二辰]]の方向に合わせるべく[[木星]]とは一直径を境に逆回りに天球を巡る[[太歳]]という架空の星を考え、[[太歳]]の[[十二辰]]における位置で年を示す[[紀年法]]が使われるようになった。これが[[後漢]]以後に始まり現在まで使われている[[干支]]による[[紀年法]]の起源である。[[12]]という数が1年の[[月 (暦)|月]]数と同じであることから、月を表すのにも用いられるようになった。これを月建といい、建子(子月)の月は[[冬至]]を含む月となり、[[周暦]]の[[周正]]では1月、[[夏暦]]の[[夏正]]では11月、[[殷暦]]の[[殷正]]では12月に子月が置かれた(周正では冬至を新年とするため、1月に置かれた子月は新旧年どちらも含むことになる)。[[時刻]]([[十二時辰]])や[[方位]]の表示にも用いられるようになった。[[正午]](昼の12時)、[[正子]](夜の12時)、[[子午線]](南北を結ぶ線: [[経線]])、[[卯酉線]](東西を結ぶ線: 局所的に[[緯線]]と一致するが厳密には両者は別のもの)の称はこれに由来する。十二支の各文字の原意は不明である。一説に草木の成長における各相を象徴したものとされるがこれは漢代の字音による解釈説である(『[[漢書]]』律暦志)。また各十二支は十二の[[動物]]でもある。元々十二支は順序を表す記号であって動物とは本来は関係なく、後から割り振られたものという立場からはこの動物を十二生肖と呼ぶ。しかし日本では十二支という言葉自体で十二の動物を指すことが多い。なぜ動物と組み合わせられたかについては、人々が暦を覚えやすくするために、身近な動物を割り当てたという説([[後漢]]の[[王充]]『論衡』)や、[[バビロニア]][[天文学]]の[[十二宮]]が後から伝播してきて十二支と結びついたという説がある。もともと動物を表していたという説では、バビロニアの十二宮が十二支そのものの起源だという説の他、諸説がある。 |

|||

十二支は古く[[殷]]の[[亀甲獣骨文字|甲骨文]]では[[十干]]と組み合わされて日付を記録するのに利用されている。[[戦国時代 (中国)|戦国]]以降、[[日]]だけでなく、[[年]]・[[月]]・[[時刻]]・[[方位]]の記述にも利用されるようになる。 |

|||

[[戦国時代 (中国)|戦国]]時代の中国[[天文学]]において[[天球]]の分割方法の一つであった[[十二辰]]は、[[天球]]を[[天の赤道]]帯に沿って東から西に十二等分したもので、この名称には十二支が当てられた。また、[[木星]]が約[[12]]年で[[天球]]を西から東に一周することから、[[十二次]]という別の[[天球]]分割法における[[木星]]の位置が[[年]]の記述に利用されていたが、[[十二辰]]の方向と順序に対しては逆方向であるため、[[紀元前4世紀]]ごろ、[[十二辰]]の方向に合わせるべく[[木星]]とは一直径を境に逆回りに天球を巡る[[太歳]]という架空の星を考え、[[太歳]]の[[十二辰]]における位置で年を示す[[紀年法]]が使われるようになった。これが[[後漢]]以後に始まり現在まで使われている[[干支]]による[[紀年法]]の起源である。 |

|||

また、[[12]]という数が1年の[[月 (暦)|月]]数と同じであることから、月を表すのにも用いられるようになった。これを月建といい、建子の月は[[冬至]]を含む月、すなわち[[夏暦]]の[[11月 (旧暦)|11月]]、[[周暦]]の[[正月]]である[[周正]]に置かれた。 |

|||

さらに、[[時刻]]([[十二時辰]])や[[方位]]の表示にも用いられるようになった。[[正午]](昼の12時)、[[正子]](夜の12時)、[[子午線]](南北を結ぶ線: [[経線]])、[[卯酉線]](東西を結ぶ線: 局所的に[[緯線]]と一致するが厳密には両者は別のもの)の称はこれに由来する。 |

|||

十二支の各文字の原意は不明である。一説に草木の成長における各相を象徴したものとされるがこれは漢代の字音による解釈説である(『[[漢書]]』律暦志)。また各十二支は十二の[[動物]]でもある。元々十二支は順序を表す記号であって動物とは本来は関係なく、後から割り振られたものという立場からはこの動物を十二生肖と呼ぶ。が、日本では十二支という言葉自体で十二の動物を指すことが多い。なぜ動物と組み合わせられたかについては、人々が暦を覚えやすくするために、身近な動物を割り当てたという説([[後漢]]の[[王充]]『論衡』)や、[[バビロニア]][[天文学]]の[[十二宮]]が後から伝播してきて十二支と結びついたという説がある。もともと動物を表していたという説では、バビロニアの十二宮が十二支そのものの起源だという説の他、諸説がある。 |

|||

== 日本における十二支 == |

== 日本における十二支 == |

||

| 364行目: | 385行目: | ||

===三支の相互関係=== |

===三支の相互関係=== |

||

3支の相互関係には、 |

3支の相互関係には、三合会局と三方合の2つがある。 |

||

==== |

==== 三合会局 ==== |

||

十二支を円形に配置したとき、正三角形を構成する三支が全て揃うこと。仲春である卯を含む局は木局、仲夏である午を含む局は火局、仲秋の酉を含む局は金局、仲冬の子を含む局は水局と呼ばれる。局の五行は、各季節の中心である、卯、午、酉、子の五行と同じである。会局となる三支のうち2つが揃うことを'''会'''と呼ぶことがある。また三支が揃わなくても、各季節の中心の十二支と会となる十二支の2つが揃うことを'''半会'''と呼ぶ。会局が成立すると三支全ての五行が局の五行に変化するとされる。いずれも安定した吉の関係とされる。 |

|||

東西南北の四方(つまり春夏秋冬の四季でもある)に対応する三支が全て揃うこと。 |

|||

{| class="wikitable" style="text-align:center;" |

|||

!四季 |

|||

{| class="sortable" style="text-align:center;" |

|||

!局の五行 |

|||

!四方||四季||十二支 |

|||

!十二支 |

|||

|- |

|- |

||

|春 |

|||

|東||春||寅卯辰 |

|||

|木 |

|||

|亥卯未 |

|||

|- |

|- |

||

|夏 |

|||

|南||夏||巳午未 |

|||

|火 |

|||

|寅午戌 |

|||

|- |

|- |

||

|秋 |

|||

|西||秋||申酉戌 |

|||

|金 |

|||

|巳酉丑 |

|||

|- |

|- |

||

|冬 |

|||

|北||冬||亥子丑 |

|||

|水 |

|||

|申子辰 |

|||

|} |

|} |

||

方合の三支が揃うと、全てが季節の五行に変化する。 |

|||

==== 会局(三合会局)==== |

|||

十二支を円形に配置したとき、正三角形を構成する三支が全て揃うこと。仲春である卯を含む局は木局、仲夏である午を含む局は火局、仲秋の酉を含む局は金局、仲冬の子を含む局は水局と呼ばれる。局の五行は、各季節の中心である、卯、午、酉、子の五行と同じである。 |

|||

==== 三方合 ==== |

|||

東西南北の四方(つまり春夏秋冬の四季でもある)に対応する三支が全て揃うことであり、方合の三支が揃うと、全てが季節の五行に変化する。 |

|||

{| class="wikitable" style="text-align:center;" |

{| class="wikitable" style="text-align:center;" |

||

!四季 |

!四季 |

||

!四方 |

|||

!十二支 |

|||

|- |

|- |

||

|春 |

|||

|春||木||亥卯未 |

|||

|東 |

|||

|寅卯辰 |

|||

|- |

|- |

||

|夏 |

|||

|夏||火||寅午戌 |

|||

|南 |

|||

|巳午未 |

|||

|- |

|- |

||

|秋 |

|||

|秋||金||巳酉丑 |

|||

|西 |

|||

|申酉戌 |

|||

|- |

|- |

||

|冬 |

|||

|冬||水||申子辰 |

|||

|北 |

|||

|亥子丑 |

|||

|} |

|} |

||

会局となる三支のうち2つが揃うことを'''会'''と呼ぶことがある。また三支が揃わなくても、各季節の中心の十二支と会となる十二支の2つが揃うことを'''半会'''と呼ぶ。会局が成立すると三支全ての五行が局の五行に変化するとされる。いずれも安定した吉の関係とされる。 |

|||

===二支の相互関係=== |

===二支の相互関係=== |

||

2021年8月29日 (日) 16:59時点における版

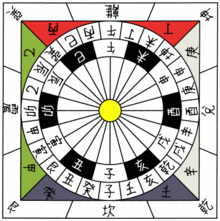

十二支(じゅうにし)は、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の総称である(それぞれ音訓2通りの読み方がある:下表参照)。十干を天干というのに対して、十二支を地支(ちし)ともいう。

種類

十二支は、「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の12種類からなっている。

十二支は戦国時代(中国)に作られた陰陽五行説よりもはるかに古い起源をもつので、陰陽五行説による説明は後付けであり、占いの道具としての設定にすぎない。また十二支を生命消長の循環過程とする説[1]もあるが、これは干支を幹枝と解釈したため生じた植物の連想と、同音漢字を利用した一般的な語源俗解手法による後漢時代の解釈[2]であって、ともに学問的な意味はない。

十二支

各国での名称

| 十二支 | 日本語 | 中国語 | 広東語 | 台湾語 | 韓国語 | ベトナム語 | 概要[3] | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 音読み | 訓読み | 拼音 | 粤拼 | 白話字 | ハングル | 国語 | ||

| 子 | し | ね | zǐ | zi2 | chú | 자 | tý | 「孳」(し:「ふえる」の意味)。

新しい生命が種子の中に萌し始める状態を表しているとされる。 |

| 丑 | ちゅう | うし | chǒu | cau2 | thiú | 축 | sửu | 「紐」(ちゅう:「ひも」「からむ」の意味)。

芽が種子の中に生じてまだ伸びることができない状態を表しているとされ、 指をかぎ型に曲げて糸を撚ったり編んだりする象形ともされる。 |

| 寅 | いん | とら | yín | jan4 | în | 인 | dần | 「螾」(いん:「動く」の意味)。

春が来て草木が生ずる状態を表しているとされる。 |

| 卯 | ぼう | う | mǎo | maau5 | báu | 묘 | mão/mẹo | 「冒」、『史記』律書によると「茂」(ぼう:「しげる」の意味)。

草木が地面を蔽うようになった状態を表しているとされる。 |

| 辰 | しん | たつ | chén | san4 | sîn | 진 | thìn | 「振」(しん:「ふるう」「ととのう」の意味)。

草木の形が整った状態を表しているとされる。 |

| 巳 | し | み | sì | zi6 | chī | 사 | tỵ | 「已」(い:「止む」の意味)。

草木の成長が極限に達した状態を表しているとされる。 |

| 午 | ご | うま | wǔ | ng5 | ngó͘ | 오 | ngọ | 「忤」(ご:「つきあたる」「さからう」の意味)。

草木の成長が極限を過ぎ、衰えの兆しを見せ始めた状態を表しているとされる。 |

| 未 | び | ひつじ | wèi | mei6 | bī | 미 | mùi | 「昧」(まい:「暗い」の意味)。

植物が鬱蒼と茂って暗く覆う状態を表しているとされる。 『説文解字』によると「味」(み:「あじ」の意味)。 果実が熟して滋味が生じた状態を表しているとされる。 |

| 申 | しん | さる | shēn | san1 | sin | 신 | thân | 「呻」(しん:「うめく」の意味)。

果実が成熟して固まって行く状態を表しているとされる。 |

| 酉 | ゆう | とり | yǒu | jau5 | iú | 유 | dậu | 「緧」(しゅう:「ちぢむ」の意味)。

果実が成熟の極限に達した状態を表しているとされる。 |

| 戌 | じゅつ | いぬ | xū | seot1 | sut | 술 | tuất | 「滅」(めつ:「ほろぶ」の意味)。

草木が枯れる状態を表しているとされる。 |

| 亥 | がい | い | hài | hoi6 | hāi | 해 | hợi | 「閡」(がい:「とざす」の意味)。

草木の生命力が種の中に閉じ込められた状態を表しているとされる。 |

配当

| 十二支 | 十二生肖 | 十二時辰 | 十二辰 | 方位 | 月 (新暦) |

五行 | 陰陽 | 年を割った余り | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 動物 | 時刻 | 名称 | 天区 | 西暦 | 西暦-2000 | |||||||

| 1 | 子 | 鼠 | 23:00-0:59 | 夜半 | 玄枵 | 人馬宮 磨羯宮 |

北 | 新暦12月上旬-新暦1月上旬 | 水 | 陽 | 4 | 8 |

| 2 | 丑 | 牛 | 1:00-2:59 | 鶏鳴 | 星紀 | 磨羯宮 宝瓶宮 |

北北東 | 新暦1月上旬-新暦2月上旬 | 水・土 | 陰 | 5 | 9 |

| 3 | 寅 | 虎 | 3:00-4:59 | 平旦 | 析木 | 宝瓶宮 双魚宮 |

東北東 | 新暦2月上旬-新暦3月上旬 | 木 | 陽 | 6 | 10 |

| 4 | 卯 | 兎 | 5:00-6:59 | 日出 | 大火 | 双魚宮 白羊宮 |

東 | 新暦3月上旬-新暦4月上旬 | 木 | 陰 | 7 | 11 |

| 5 | 辰 | 龍 | 7:00-8:59 | 食時 | 寿星 | 白羊宮 金牛宮 |

東南東 | 新暦4月上旬-新暦5月上旬 | 木・土 | 陽 | 8 | 0 |

| 6 | 巳 | 蛇 | 9:00-10:59 | 隅中 | 鶉尾 | 金牛宮 双児宮 |

南南東 | 新暦5月上旬-新暦6月上旬 | 火 | 陰 | 9 | 1 |

| 7 | 午 | 馬 | 11:00-12:59 | 日中 | 鶉火 | 双児宮 巨蟹宮 |

南 | 新暦6月上旬-新暦7月上旬 | 火 | 陽 | 10 | 2 |

| 8 | 未 | 羊 | 13:00-14:59 | 日昳 | 鶉首 | 巨蟹宮 獅子宮 |

南南西 | 新暦7月上旬-新暦8月上旬 | 火・土 | 陰 | 11 | 3 |

| 9 | 申 | 猿(猴) | 15:00-16:59 | 哺時 | 実沈 | 獅子宮 処女宮 |

西南西 | 新暦8月上旬-新暦9月上旬 | 金 | 陽 | 0 | 4 |

| 10 | 酉 | 鶏 | 17:00-18:59 | 日入 | 大梁 | 処女宮 天秤宮 |

西 | 新暦9月上旬-新暦10月上旬 | 金 | 陰 | 1 | 5 |

| 11 | 戌 | 犬(狗) | 19:00-20:59 | 黄昏 | 降婁 | 天秤宮 天蝎宮 |

西北西 | 新暦10月上旬-新暦11月上旬 | 金・土 | 陽 | 2 | 6 |

| 12 | 亥 | 豚(猪) | 21:00-22:59 | 人定 | 娵訾 | 天蝎宮 人馬宮 |

北北西 | 新暦11月上旬-新暦12月上旬 | 水 | 陰 | 3 | 7 |

備考

- 天区は十二次や十二宮と領域を同じくするが、逆方向に配されている。

- 生肖は、実物では亥に当てられる動物が中国ではブタ、日本ではイノシシと異なっている。また漢字では申に中国が「猴」、日本が「猿」を当てていて、戌に中国が「狗」、日本が「犬」を当てて異なっているが、意味はほぼ同じである。本来は、「猿」はテナガザルを、「猴」はマカク属のサルを表す文字であり、「犬」は「狗」以外のイヌを、「狗」は小型犬や子犬を表す漢字である。

- 時刻の異称は『春秋左氏伝』杜預注による[4]。

概説

十二支は古く殷の甲骨文では十干と組み合わされて日付を記録するのに利用されている。戦国以降、日だけでなく、年・月・時刻・方位の記述にも利用されるようになる。戦国時代の中国天文学において天球の分割方法の一つであった十二辰は、天球を天の赤道帯に沿って東から西に十二等分したもので、この名称には十二支が当てられた。また、木星が約12年で天球を西から東に一周することから、十二次という別の天球分割法における木星の位置が年の記述に利用されていたが、十二辰の方向と順序に対しては逆方向であるため、紀元前4世紀頃、十二辰の方向に合わせるべく木星とは一直径を境に逆回りに天球を巡る太歳という架空の星を考え、太歳の十二辰における位置で年を示す紀年法が使われるようになった。これが後漢以後に始まり現在まで使われている干支による紀年法の起源である。12という数が1年の月数と同じであることから、月を表すのにも用いられるようになった。これを月建といい、建子(子月)の月は冬至を含む月となり、周暦の周正では1月、夏暦の夏正では11月、殷暦の殷正では12月に子月が置かれた(周正では冬至を新年とするため、1月に置かれた子月は新旧年どちらも含むことになる)。時刻(十二時辰)や方位の表示にも用いられるようになった。正午(昼の12時)、正子(夜の12時)、子午線(南北を結ぶ線: 経線)、卯酉線(東西を結ぶ線: 局所的に緯線と一致するが厳密には両者は別のもの)の称はこれに由来する。十二支の各文字の原意は不明である。一説に草木の成長における各相を象徴したものとされるがこれは漢代の字音による解釈説である(『漢書』律暦志)。また各十二支は十二の動物でもある。元々十二支は順序を表す記号であって動物とは本来は関係なく、後から割り振られたものという立場からはこの動物を十二生肖と呼ぶ。しかし日本では十二支という言葉自体で十二の動物を指すことが多い。なぜ動物と組み合わせられたかについては、人々が暦を覚えやすくするために、身近な動物を割り当てたという説(後漢の王充『論衡』)や、バビロニア天文学の十二宮が後から伝播してきて十二支と結びついたという説がある。もともと動物を表していたという説では、バビロニアの十二宮が十二支そのものの起源だという説の他、諸説がある。

日本における十二支

干支(十干と十二支)

十二支は古来、「甲子」「丙午」のように、十干と組み合わせて用いられてきた。字音から言えば、十干は「幹」、十二支は「枝」である。十干十二支を合わせたものを干支(「かんし」または「えと」)といい、干支(十干十二支)が一巡し起算点となった年の干支にふたたび戻ることを還暦という。

「えと」という呼称は本来、十干を「ひのえ」「ひのと」のように、兄(え)と弟(と)の組み合わせとして訓読したことに由来するが、今日では、「干支」(えと)と言えば十二支のことを指すことが多い。この逆転現象は、干支のうち、五行思想とともに忘れ去られつつある十干に対して、動物イメージを付与されることによって具体的で身近なイメージを獲得した十二支のみが、現代の文化の中にかろうじて生き残っていることによると思われる。

現代の十二支

今日の日本では、十二支は、人々の生活との関わりが、近世までと比べて、ずっと希薄になっている。十二支が十干のように忘れ去られずにいるのは、年賀状の図案にその年の十二支の動物が多用されていることと、人々がその生まれ年の干支によって、「○○年(どし)の生まれ」のように年齢を表現する習慣があること、からである。

また、十二支に因んで、年齢差などの表現方法として、12年(=144箇月)をひと回りと呼ぶこともある。

古方位

東西南北の四方位が子・卯・午・酉に配当されるのに加えて、北東・南東・南西・北西はそれぞれ「うしとら」「たつみ」「ひつじさる」「いぬい」と呼ばれ、該当する八卦から、「艮」「巽」「坤」「乾」の字を当てる(→方位)。

北東を「鬼門」、南西を「裏鬼門」として忌むのは、日本独自の風習だが、(ウシのような)角をはやし、トラの皮のふんどしをしめた「鬼(オニ)」という妖怪のイメージは、この「うしとら」から来ていると思われる。

日本の城郭建築では、曲輪(郭)の四隅に隅櫓を築いて防御の拠点としたが、「巽櫓(辰巳櫓)」等のように、方角の名称を以て櫓に命名することが行われていた。現存建築としては高松城艮櫓(香川県高松市)、江戸城巽櫓(東京都千代田区)、明石城巽櫓・坤櫓、高崎城乾櫓等が存在している。

「辰巳芸者(巽芸者、たつみげいしゃ)」とは、深川仲町(辰巳の里)の芸者を指す。この地が江戸城の南東に位置したことから。日本橋葭町の人気芸者、菊弥が移り住んで店を構えたことに始まる。幕府公認の遊里ではないために、巽芸者は男名前を名乗り、男が着る羽織を身につけたため、羽織芸者、また、単に羽織とも呼ばれたが、鉄火で伝法、気風(きっぷ)がよくて粋であることで知られた。

船舶航行時に使われた「おもかじ」「とりかじ」という言葉は、「卯面梶」「酉梶」から来ているとする説もある。

十二生肖(動物)

十二生肖(じゅうにせいしょう)または十二属相(じゅうにぞくしょう)は十二支に鼠・牛・虎・兎・龍・蛇・馬・羊(山羊)・猿・鶏・犬・猪(豚)の十二の動物を当てたものである。

「酉」は漢字の読みとしては「とり」だが、意味は「にわとり」である。

十二支の相互関係

十干の相互関係が干合だけであるのに対し、十二支の相互関係は複雑であり、十二支に中の3つが関係する相互関係、2つが関係する相互関係がある。本来は年、月、日、刻や方位などの間に生ずる十二支の関係について生じるものであり、単に生まれ年の十二支同士による対人関係をさすものではない。

三支の相互関係

3支の相互関係には、三合会局と三方合の2つがある。

三合会局

十二支を円形に配置したとき、正三角形を構成する三支が全て揃うこと。仲春である卯を含む局は木局、仲夏である午を含む局は火局、仲秋の酉を含む局は金局、仲冬の子を含む局は水局と呼ばれる。局の五行は、各季節の中心である、卯、午、酉、子の五行と同じである。会局となる三支のうち2つが揃うことを会と呼ぶことがある。また三支が揃わなくても、各季節の中心の十二支と会となる十二支の2つが揃うことを半会と呼ぶ。会局が成立すると三支全ての五行が局の五行に変化するとされる。いずれも安定した吉の関係とされる。

| 四季 | 局の五行 | 十二支 |

|---|---|---|

| 春 | 木 | 亥卯未 |

| 夏 | 火 | 寅午戌 |

| 秋 | 金 | 巳酉丑 |

| 冬 | 水 | 申子辰 |

三方合

東西南北の四方(つまり春夏秋冬の四季でもある)に対応する三支が全て揃うことであり、方合の三支が揃うと、全てが季節の五行に変化する。

| 四季 | 四方 | 十二支 |

|---|---|---|

| 春 | 東 | 寅卯辰 |

| 夏 | 南 | 巳午未 |

| 秋 | 西 | 申酉戌 |

| 冬 | 北 | 亥子丑 |

二支の相互関係

二支の相互関係には、刑、沖(衝)、破、害、合(支合、六合)がある。刑は中でも特殊で、輪刑、朋刑、互刑、自刑がある。名前の通り傷付けあう関係である。沖(衝)は、真反対の方位に対応する十二支同志の関係で衝突の意味がある。破は軽い衝突の意味があり、俗に四悪十惑と呼ばれる陽支から数えて10番目、陰支から数えて4番目の十二支をいう。害は合と関係していて、合となる十二支の冲が害である。停滞を意味する。合は対応する黄道十二宮で支配星が同じとなる十二支同志の関係である。ただし午と未の合は異なっており、それぞれ支配星は太陽と月である。

刑

- 輪刑 寅が巳を、巳が申を、申が寅を刑する。持勢之刑ともよばれる。

- 朋刑 丑が戌を、戌が未を、未が丑を刑する。無恩之刑ともよばれる。また同朋刑ともよばれる。

- 互刑 子が卯を、卯が子を刑する。無礼之刑ともよばれる。

- 自刑 辰が辰を、午が午を、酉が酉を、亥が亥を刑する。

沖(衝)、破、害、合(支合、六合)

| 十二支 | 沖(衝) | 破 | 害 | 合 |

|---|---|---|---|---|

| 子 | 午 | 酉 | 未 | 丑 |

| 丑 | 未 | 辰 | 午 | 子 |

| 寅 | 申 | 亥 | 巳 | 亥 |

| 卯 | 酉 | 午 | 辰 | 戌 |

| 辰 | 戌 | 丑 | 卯 | 酉 |

| 巳 | 亥 | 申 | 寅 | 申 |

| 午 | 子 | 卯 | 丑 | 未 |

| 未 | 丑 | 戌 | 子 | 午 |

| 申 | 寅 | 巳 | 亥 | 巳 |

| 酉 | 卯 | 子 | 戌 | 辰 |

| 戌 | 辰 | 未 | 酉 | 卯 |

| 亥 | 巳 | 寅 | 申 | 寅 |

十二支をモチーフにした作品

物語

- アルナムの牙 獣族十二神徒伝説 - 獣族は十二支にちなんだ12の部族から成る。

- えとたま - 十二支が萌え擬人化された上で「干支神」と呼ばれている。

- 大神 - 主人公の特株能力である13の筆しらべを司っている(猫も含む)。

- グランブルーファンタジー - 十二支をモチーフにした、正月限定のキャラクターが登場する。

- 黒虎 - 徳川十二支神将という十二支と対応する武士と武家が存在し、その内の寅に対応する黒縞家の次男・虎鉄が主人公。

- 獣拳戦隊ゲキレンジャー - 終盤に登場する敵、幻獣拳の拳士達が十二支をモチーフにしたデザインになっている。

- 12支キッズのしかけえほん - 木村裕一(作)・ふくざわゆみこ(絵)の絵本。十二支の動物が通う幼稚園「じゅうにしえん」が舞台。

- 十二戦支 爆烈エトレンジャー - 十二支をモチーフにした主人公たちが大邪神バギからノベルワールドを救うべく立ち上がる。

- 新ビックリマン - 新界王(カーネルダース):聖神ナディアから、次界の周辺に存在する12のエリア「ハートタンク」の統治を任されている12人の王。

- デジタルモンスター - 「十二神将(デーヴァ)」というデジモン達がそれぞれ十二支にあやかっている。アニメ『デジモンテイマーズ』では敵キャラクターとして登場。

- Twelve〜戦国封神伝〜 - 主人公達が保有する神器は、十二支の動物の精霊が転じたものである。

- どうしても干支にはいりたい - 干支のネズミが公園で出会った普通のネコを大好きになってしまい、何とか干支の仲間にしようとほかの干支たちや神様にお願いして回る。

- NINKU -忍空- - 部隊長が干支忍と呼ばれ、十二支にあやかっている。

- NARUTO-ナルト- - 術を発動させる為に結ぶ印の形がそれぞれ十二支をモチーフとしている。また、火の国の大名を守護する為の精鋭部隊「守護忍十二支」が登場する。

- バトルスピリッツ - Xレアスピリット「十二神皇」が十二支にちなんでいる。アニメ『ダブルドライブ』では主要スピリットとして登場。

- HUNTER×HUNTER - 「ハンター十二支ん」というハンター協会の12人の最高幹部が登場。それぞれが外見・性格等を宛がわれた十二支の動物に合わせて改造しているが、一部例外もある。

- フルーツバスケット - 主要登場人物がそれぞれ十二支の物の怪に取り憑かれているという設定。

- Mr.FULLSWING - 主要登場人物がそれぞれ十二支にあやかっている。

- 有言実行三姉妹シュシュトリアン - 1993年(酉年)が舞台。酉年の平和を守る任務を放棄した「お酉様」の代わりに1年間の平和を守る羽目になった三姉妹が主人公。

- 烈火の炎 - 作品中の武闘大会・裏武闘殺陣の審判達の名前が十二支にあやかっており、服装もそれぞれの動物を意識。

- 恨み来、恋、恨み恋。 - 登場人物の姓がそれぞれ干支(もしくは、妖怪)にあやかっている。

- 十二大戦 - 十二年に一度、十二支の戦士が集い争う「大戦」を開き、勝利した者が願いを叶えられるという物語。

- 遊☆戯☆王 - 「十二獣」というカード群が存在する。

- TRIBAL 12 - 主人公達はそれぞれ十二支の動物に由来する能力を持っている。

- えとせとら

歌

- 『ね・うし・とら・う』

- 『十二支の歌』フジテレビ系『ひらけ!ポンキッキ』歌:くらっぷ

- 『エトはメリーゴーランド』NHK『みんなのうた』歌:田中星児、東京放送児童合唱団

- 『Zodiac Shit』フライング・ロータス[5]

美術

- 円明園十二生肖獣首銅像 - 円明園に飾られていた12の獣首像。アロー戦争で散逸した。

- 中国自動車道 - 山口県内の区間に干支のイラストによるキロポストがある。

- 東京駅と武雄温泉 - 東京駅の南北の八角形大広間のドーム天井には、十二支の「八支」をモチーフに装飾したが、武雄温泉の楼門には他の4つの干支がある。

脚注

- ^ NHK総合テレビで2018年6月1日(翌日再放送)に放送された『チコちゃんに叱られる!』#8ではこの説が取られた。(典拠・gooテレビ番組の記載)

- ^ 『釈名』、『史記』暦書、『漢書』律暦志など

- ^ 『漢書』律暦志

- ^

(中国語) 通俗編, ウィキソースより閲覧。

(中国語) 通俗編, ウィキソースより閲覧。

- ^ 『Flying Lotus - Zodiac Shit』2014年6月25日。2018年5月21日閲覧。

参考文献

- 江川清・青木隆・平田嘉男編『記号の事典(セレクト版) 第3版』三省堂、1996年9月。ISBN 4-385-13258-5。