「Krita」の版間の差分

| 134行目: | 134行目: | ||

{{DEFAULTSORT:Krita}} |

{{DEFAULTSORT:Krita}} |

||

[[Category: |

[[Category:グラフィックソフトウェア]] |

||

[[Category:ペイントソフト]] |

[[Category:ペイントソフト]] |

||

[[Category:オープンソースソフトウェア]] |

[[Category:オープンソースソフトウェア]] |

||

2021年10月9日 (土) 08:18時点における版

| |

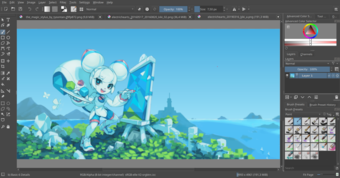

Kritaで描かれたマスコットのキキ | |

| 作者 | KDE |

|---|---|

| 開発元 | Krita財団 |

| 初版 | 2005年6月21日 |

| 最新版 |

5.2.6[1] |

| リポジトリ | |

| プログラミング 言語 | C++, Qt |

| 対応OS | Linux、Microsoft Windows、FreeBSD、OpenBSD、macOS、Android(beta)、Chrome OS(beta) |

| プラットフォーム | KDE |

| 対応言語 | 英語、日本語、他多数 |

| サポート状況 | 開発中 |

| 種別 | グラフィックソフトウェア |

| ライセンス | GNU General Public License v2 and above |

| 公式サイト |

krita |

Krita(クリータ、クリタ[2])は、オープンソースソフトウェアとして開発されているペイントソフトである。

KDEプロジェクトに所属するKDEプログラムであり、KDE Frameworksを搭載したUnix系オペレーティングシステム (OS) での動作を前提とするが、Windowsなど他のOSにも対応している。GPLライセンスで配布されるフリーソフトウェアであるが、機能が強化された商用版も販売されている(後述)。

概要

PhotoshopやGIMPなどのフォトレタッチソフトよりも、PainterやSAIなどのペイントソフトに近い操作性を持つ。ただし、Photoshopの調整レイヤに相当する機能を搭載したり、HDR画像(1チャネル当たり32bit)に対応するなど、ペイントソフトとしては強力なフォトレタッチ機能を持つ。

「プロ作品を最初から最後まで作りたいアーティストのためのデジタルペイントスタジオ」であり、「漫画作者、イラストレーター、コンセプトアーティスト、デジタルVFX産業でのマットペイント・テクスチャ製作者」による利用を念頭に置いている[3]。

元々はKDEプラットホーム用のオフィススイートである「KOffice」および「Calligra Suite」の一員であったが、2016年リリースのKrita 3.0よりCalligraプロジェクトを離脱し[4]、以後は単独の開発プロジェクトとなっている。2013年、Kritaの開発をサポートするKrita財団がオランダで立ち上げられ、リリースはKrita財団から行われている。[5][6]

Kiki the Cyber Squirrelと言うマスコットキャラクターがいる。中国のケモノ系グラフィックデザイナーであるタイソン・タン(zh:谭代山)のデザイン。

G'MICを内蔵しており、フィルターをかけることが可能である。

デスクトップPCとタブレットPCの両方に対応して機能が強化されたKritaの商用版、Krita Geminiが2014年よりSteamで販売中。デスクトップPCにしか対応していないフリー版はKrita Desktopと呼ばれる。

歴史

1990年代後半、Linuxの世界において、ツールキットとしてGTKを擁する「GNOME陣営」と、Qtを擁する「KDE陣営」が激しく対立していた。

そんな最中、1998年開催のLinux Kongressにおいて、KDEの創始者であるマティアス・エトリッヒが、既存のアプリケーションをQtのGUIで動かすのがどれだけ簡単かということを示すため、GIMPをQt上で動かすパッチを一晩で書き上げ、実際に動かして見せた。しかしその行為は、元々GIMPの実装のために開発されたツールキットである「GTK(The GIMP Toolkit)」を擁するGNOME陣営にとっては挑発でしかなかった。

それは、GIMPのユーザーコミュニティから大きな怒りを呼び、メーリングリストが炎上した。その結果、エトリッヒが制作したパッチはリリースを断念することになったが、それは同時に、「KDEではGIMPが利用できない」ということを意味した。

GIMPの共同作業者としての立場を失ったKDEプロジェクトは、新たな画像編集アプリケーションを自力で開発することを決定した[7]。当時「KOfficeスイート」の一員として「KImage」という簡単な画像閲覧ソフトが存在したが、エトリッヒは「KImage」をベースとする画像編集ソフトを開発することでKImageの開発者と合意。「KImage」は画像閲覧ソフトとしての機能を「KView(KDE Image Viewer)」として分離独立させた後、「KImageShop」に改名した。(なお、KViewはKDE3まではKuickShowとともにKDE標準の画像ビューワだったが、KDE4でGwenviewにリプレースされた)

1999年5月31日、KImageShopプロジェクトが開始された。当初の構想では、ImageMagickのラッパーとして「KImageShopのGUI」を作るというもので、GIMPのプラグインと互換性のあるアウトプロセスのフィルタプラグインを持つCORBAベースのアプリケーションとなる予定だった。しかしこの構想は実現しないまま、KDE 2.0の開発の忙しさの中、KImageShopの開発は半ば放置された。

その後、「KImageShop」が商標に引っかかったので「Krayon」と改名した。しかし、この名称も商標に引っかかったため、2002年に「Krita」と改名された。スウェーデン語で「クレヨン」の意味を持つ名前で、ここにアプリケーションの名称が決定された。

当初の開発は低速だったが、2003年より重点的な開発が行われ、2004年にKOffice 1.4の一員として初版である「Krita 1.4」の公式リリースが行われた。

2005年にKritaにCMYK、Lab、YCbCr、XYZ色モデルと高深度チャンネルのサポート、OpenGLのサポートなど、KDEの標準の画像編集ソフトとして一通りの機能が実装された。GIMPとの差別化のため、GIMPに搭載されていない画像編集機能を中心として強化が行われた。

2004年から2009年にかけてのKritaは、PhotoshopやGIMPのような一般的な画像編集/お絵描き兼用のソフトを目指す方向性で開発が行われていた。しかし当時のKritaは弱小ソフトであったため、いくらKDEプロジェクトの庇護を受けていると言っても、GIMPと同じ方向性では有名ソフトであるGIMPの陰に隠れる形となるのはどうしても否めなかった。そのため、2009年からはCorel PainterやSAIのような「お絵描きソフト」を目指す方向性を明確にし、漫画家やイラストレーターなどにも使ってもらえるように、多様なブラシエンジンを搭載するなど、お絵かき機能の強化を開始した。

2009年、KOffice 2.0のリリースに合わせ、KDE Software Compilation 4に対応したKrita 2.0がリリースされたが、正式対応したとは到底言えない不安定さで、他のKDEプロジェクトのソフトと比べて開発力の低さが目立った。そこで、当時100,000ドルの寄付を獲得して急速に機能を向上させていたBlenderを見習って、Kritaも寄付を募り、開発者に賃金を払うことで開発力を高める方向性を取ることにする[8]。2009年度のGoogle Summer of Codeによる資金提供を受けてKrita 2.1の開発を完了したばかりの学生アルバイトを、「Krita基金コミュニティ」のメンバーとして正式に雇用し、賃金を払ってフルタイムでKritaの開発に当たらせるなどした結果、開発がスピードアップした。

2013年にKritaの開発およびサポートを行うための「Krita財団」が設立された。2014年よりKickstarterプロジェクトを開始し、資金を募っている。

2010年に起こったKOfficeの内紛においては、他の主要なKOfficeのアプリケーションと一緒に新たなオフィススイートであるCalligra Suiteに移行したが、もはや一介のオフィススイートの一員に留まらないほどプロジェクトが巨大化していることから、2015年リリースのCalligra Suite 2.9/Krita 2.9を最後にCalligra Suiteプロジェクトから離脱した。

2016年リリースのKrita 3.0以降は、Kritaは独立したリポジトリにコード置き、Krita財団が単独でメンテナンスを行っている。Krita 3.0ではコードを整理するとともに、将来のメンテナンスを考慮して、Qt5およびKF5(KDE Frameworks 5)に移植された。新機能としてはアニメーション製作機能が実装されたほか、複数レイヤーのグループ化が実装されるなどレイヤー機能が強化された[9]。

2018年にはSVGベースのベクターツールやPythonスクリプト機能などを搭載したKrita 4.0がリリースされた。SVG形式の採用により、OpenDocument Graphics(ODG)形式を採用していたKrita3以前との互換性は失われた。ODG形式を採用するCalligra Suiteとの連携も取れなくなった一方で、InkscapeのSVG画像をそのままKritaにコピペできるなど、Inkscapeとの連携が取れるようになった。また、Calligraプロジェクトで共用のワープロツールをベースとするテキストツールを廃止し、SVGベースの新たなテキストツールを採用したことによって、(Krita 4.0の時点ではまだ実現できていないものの)アジア圏言語向けで必要となる「縦書き」など、将来的な漫画組版の実現に向けての拡張性を考慮したシステムとなった[10][11]。

特徴

お絵描きしやすいユーザーインターフェイス

2010年頃までは野暮ったいデザインだったが、2010年代前半のKrita ver.2系列の時代にお絵かきソフトとしてのアイデンティティを確立し、お絵描きに特化したデザインに洗練された。

「ポップアップパレット」と言う機能があり、「カラーセレクタ」「ブラシの持ち替え」「画面拡大表示」「画面反転表示」などの機能が1つのポップアップ画面に集約されているので便利である。

2010年リリースのKrita 2.3で「キャンバスの回転」を実装。(お絵かきソフトで必須となる「キャンバスの回転」の実装は意外と難しく、例えばPhotoshopに「キャンバスの回転」が実装されたのは2008年リリースのPhotoshop CS4である。GIMPは2021年時点でも「キャンバスの回転」が実装されていない)

豊富なブラシ

豊富なブラシエンジン(Krita 5.0の時点で9種類)を持ち、ブラシの描点や描写モードをカスタマイズすることもできる。

「手振れ補正」「パース定規」などのブラシ補助機能を持つ。

ベクター編集機能

ラスターベースのソフトながらベクター画像の編集機能を持ち、ベクターレイヤーとラスターレイヤーを同列に扱える。

2018年リリースのKrita 4.0でSVGベースのベクター編集機能を搭載し、Inkscapeなどで作ったSVG画像をコピペできる。

レイヤー機能

Photoshopの「調整レイヤー」やClip Studio Paintの「トーンレイヤー」に相当する「フィルターレイヤー」の機能を持ち、画像を非破壊的に編集できる。

Photoshop系ソフトの「レイヤーグループ」に相当する「グループレイヤー」の機能を持つ。「グループレイヤー」の入れ子構造を取ることができ、特定のグループレイヤーにフィルターレイヤーでフィルター効果をかけることができる。この「グループレイヤー」に、Krita独自の機能である「クリッピングマスク」と「アルファ継承」を組み合わせて使うのが、Kritaで想定されたワークフローである。

2015年リリースのKrita 2.9でPhotoshop標準のPSDファイルのレイヤー形式との互換性を強化し、PSDの「レイヤースタイル」や「レイヤーグループ」に対応。しかしKritaの「グループレイヤー」はKrita独自の機能を持ち、Photoshop系ソフトの「レイヤーグループ」とは異なる実装であるため、完全な互換性は取れない。

アニメ制作機能

2016年リリースのKrita 3.0より搭載された、「コマ撮り方式」(俗に言う「パラパラマンガ」方式)のアニメーション作成機能。

「アニメーション」、「タイムライン」(キーフレームを設定して、各フレームの並び替え等の操作を行える)、「オニオンスキン」(前後のフレームを重ねて表示する機能で、中割りの作成に便利)の3つのパネルに機能が集約されている。

2021年リリースのKrita 5.0の時点では、「グラフエディター」(Blenderなどのプロ向けアニメ制作ソフトには存在する、キーフレーム補間機能)や「2Dモーフィング」(バーチャルYouTuberになるには必須)などの機能を持たず、「自動中割り」ができないので中割りを全部自分で描く必要があるなど、最新のプロ向けアニメ制作ソフトと比較すると古典的なアニメ制作機能しか持たないので、根性が必要。競合お絵描きソフトの『CLIP STUDIO PAINT』は2015年にアニメ機能を実装し、タイムラインには限定的ながらキーフレーム補間機能もあるので、それと比べてもやや劣る。

カラーマネジメント機能

Kritaがver.1系列の頃から力を入れている機能。2004年リリースの初版であるKrita 1.4よりRGB/CMYK/YCbC/L*a*bの各カラーモードをサポートしている。2000年代のKritaはGIMPをライバルとしており、GIMPがweb画像の編集を前提とする(そのためRGB/グレースケール/インデックスカラー以外のカラーモードを考慮する必要が無い)のに対抗する意味合いがあった。

Kritaにおいて、扱う画像のカラーマネジメントをしないという選択肢は存在せず、画像の新規作成時は必ずカラープロファイルを設定しないといけない。

2016年リリースのKrita 3.0.1で「色域外警告」(印刷に際してRGBからCMYKに変換した時に飛んでしまう色を警告する)などのソフトプルーフ機能を実装(Google Summer of Code 2016の成果)。

16bit、32bitの色深度に対応し、HDR画像の編集が行える。2019年リリースのKrita 4.2.0ではHDRディスプレイをサポートし、「WindowsでHDRペイントをサポートする最初のペイントアプリケーション」[12]と豪語する。

関連項目

- ペイントツールSAI - Kritaが開発の方向性を明確にした2008年当時に手本にしたソフトウェアの一つで、当時は「試用版」(製品化以前のベータ版)としてネットで無料で配布されながら、豊かなブラシ機能でプロにも愛用者が多かった。

関連書籍

- 『フリーソフトKritaでデジタルペイントマスター』(小平淳一・パルプライド/著、マイナビ出版、2015年3月27日発売)ISBN 978-4-8399-5340-9

- 『オープンソースの高機能ペイントソフト はじめてのKrita』(タナカヒロシ/著、I O編集部/編集、工学社、2015年10月26日発売)ISBN 978-4-7775-1920-0

脚注

- ^ "Krita 5.2.6 Released!"; 作品または名前の言語: 英語; 出版日: 2024年10月1日; 閲覧日: 2024年10月1日.

- ^ “よくある質問 Kritaの読み方がケリッタって本当ですか?”. Krita. 2018年6月15日閲覧。

- ^ 広報 Krita公式サイト

- ^ “よくある質問 なぜKritaはCalligra Suiteの一部なのですか?”. Krita. 2018年6月15日閲覧。

- ^ Krita初期の開発史:GIMPを巡るKDE・Gnome戦争から長きにわたる開発の停滞、そこからの復活まで - Togetter

- ^ Kritaの歴史 - 公式サイト

- ^ Kritaの歴史 Krita公式サイト

- ^ Want to See Krita Improve... FAST? Krita

- ^ Krita 3.0リリースノート | Krita

- ^ Krita 4.0 リリースノート | Krita

- ^ Krita 4.0.0がリリースされました! | Krita

- ^ Krita 4.2.0: WindowsでHDRペイントをサポートする最初のペイントアプリケーション Krita