「人造人間」の版間の差分

こちらはアンドロイドや完全なロボットとしての記載なので、他の異種族やロックマンシリーズの用語あるいはドラゴンボールの用語及びファイナルファンタジーシリーズのセフィロス等を含めて本来では完全なロボットとは関係のないサイボーグや人造人間でありつつも実は機械化された人間であるものの、ややこしい人型ロボットや人造人間あるいはヒューマノイドの記載は禁止となります。そして、一部のキャラがアンドロイドや人外として扱われることが失礼されるのも多く、特にサイボーグとかは異種族に関係してもベースは人間そのものなので記載したいならその他の方に含まれます。 タグ: 差し戻し済み ビジュアルエディター: 中途切替 |

Highcollar (会話 | 投稿記録) 126.141.139.164 (会話) による ID:89288515 の版を取り消し noticeテンプレートですでに簡潔に説明しているので不要 タグ: 取り消し |

||

| 48行目: | 48行目: | ||

{{独自研究|section=1|date=2021年12月}} |

{{独自研究|section=1|date=2021年12月}} |

||

人造人間やロボットのように「人造の人間」を表す語は多い。フィクション作品においては、作品独自の[[造語]]や誤訳、語のイメージ重視の使用(意図的な誤用)なども見られる。以下に、主なもの(主に当記事にリダイレクトされている語)について記す。 |

人造人間やロボットのように「人造の人間」を表す語は多い。フィクション作品においては、作品独自の[[造語]]や誤訳、語のイメージ重視の使用(意図的な誤用)なども見られる。以下に、主なもの(主に当記事にリダイレクトされている語)について記す。 |

||

<!--こちらはアンドロイドや完全なロボットとしての記載なので、他の異種族やロックマンシリーズの用語あるいはドラゴンボールの用語及びファイナルファンタジーシリーズのセフィロス等を含めて本来では完全なロボットとは関係のないサイボーグや人造人間でありつつも実は機械化された人間であるものの、ややこしい人型ロボットや人造人間あるいはヒューマノイドの記載は禁止となります。そして、一部のキャラがアンドロイドや人外として扱われることが失礼されるのも多く、特にサイボーグとかは異種族に関係してもベースは人間そのものなので記載したいならその他の方に含まれます。--> |

|||

; 人型ロボット(ひとがたロボット)、人間型ロボット(にんげんがたロボット) |

; 人型ロボット(ひとがたロボット)、人間型ロボット(にんげんがたロボット) |

||

2022年5月1日 (日) 05:43時点における版

人造人間(じんぞうにんげん、英:Artificial Human)は、人型ロボットなど人間を模した機械や人工生命体の総称。SFフィクション作品、漫画・映画・小説などで取り扱われることが多い。現実では技術的な諸問題が起きており、少なくとも現在の技術では実現不可能となっている。

語としての人造人間

日本国語大辞典に掲載されている「人造人間」の最も古い用例は、1923年(大正12年)に出版された『人造人間』(宇賀伊津緒訳、戯曲『R.U.R.』)にある。この本で宇賀は「人造人間」という語を、作中に登場するrobot(ロボット)の訳語とすると共に邦題としても用いている。序文中では「私はこれ(ロボットという語)を勝手に「人造人間」と譯(訳)しました。」と述べている。『人造人間』は翌1924年に築地小劇場において上演された。人造人間という語が宇賀による造語かどうかは定かではないが、これ以降「人造人間はロボットの訳語」と認識されている。現在発行されている多くの国語辞典で「人造人間」の項目に「人造人間とはロボットのこと」に類する記述をしている。より詳細な国語辞典では『R.U.R.』との関係を含めて記載されている。『R.U.R.』のロボットが「人の代わりに作業(労働)をさせるために、人(の姿と自律行動)を模して」作られたものであったため、人造人間という語も「人に代わって作業(労働)をする存在」や「人を模して作られた存在」、「人の(自律)行動を模して作られた存在」に対して用いられる。

『R.U.R.』のロボットは、人間そっくりに、人間とは異なる組成で作られた、まさに「人造人間」と呼ぶべき存在である。しかし、その後一般に広まった「ロボット」という語は、徐々にそれが用いられる対象や範囲を広げていった。現在ではペットロボットのように「人に代わって作業をするわけでも人を模して作られたものでもない」物もロボットと呼ばれている。それらは日本語としての「人造人間」という語の「人造の人間」というイメージからは逸脱するため、一般に「人造人間」とは呼ばれない。現在は、概念として「ロボット」を単純に「人造人間」に置き換えることはできない。

概念としての人造人間

人造人間という語が広まる以前から「人造の人間」(自然な状態で生まれるのではなく、作り出されたもの)という概念は存在した。実在するものとしての「『R.U.R.』のロボット」のような人造人間は今のところ実現していないが、伝説上の存在や架空の存在としての「人造の人間」は古くから語られ、また作品として創作されている。それらの多くは大きく「人造人間」というカテゴリに分類されてはいるものの、個々の「人造の人間」の特徴や特性、呼び名は様々である。

伝説上の存在として、古くは、ギリシア神話のタロース、ユダヤ伝説のゴーレム、ギルガメシュ叙事詩のエンキドゥなどが挙げられ、日本でも鎌倉時代の説話集『撰集抄』巻五に、西行が故人恋しさに死人の骨を集めて復活させようとして失敗する話「高野山参詣事付骨にて人を造る事」がある。SF関連作品に登場するものとしては、『フランケンシュタイン』の被造物(フランケンシュタインの怪物)以降、多数の「人造の人間」が創作されている。

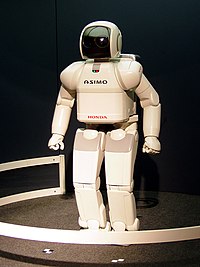

実在のものとしては、日本では1928年(昭和3年)に西村真琴が學天則を製作している。造られたのは上半身のみだが、腕を動かして文字を書いたり表情を変えたりすることができた。21世紀初頭の現在までには、ホンダの開発したASIMOや富士ソフトが開発したパルロなど人間の動きに近いもの(二足歩行など)、株式会社ココロと大阪大学が共同で開発したアクトロイドのように瞬きや呼吸といった人の挙動を模倣したものなど、それぞれの分野に特化した形で実現しており、さらに研究開発が続けられている。

人造人間の定義

ロボットの定義が明確に定め難いのと同様に、何をもって人造人間とするか、という明確な定義も事実上存在しない。フィクションにおいても、定義づけに関する対応は作品によって異なっている。

人造人間のハードウエア

フレームとアクチュエータ、制御系、電源で構成される。以前は制御系と電源は外部に置くことが多かったが、バッテリーと制御機器の小型化により本体に搭載することが可能になった。構成要素は産業用ロボットと大差無いが、歩行ロボットは産業用ロボットと違い、自動車などと同じ移動体であり、設計には自動車やオートバイの考え方に似たところがある。すなわち、軽量で大出力なほど有利であり、バネ下重量(歩行ロボットでは脚の質量がこれに相当する)や末端重量が少ないほど良い。重心位置が運動特性に大きな影響を及ぼす点も似ている。

現在研究開発途上のものであり、これが標準的な構造と言えるものは無いが、現在の傾向やその経緯について簡単に解説する。

フレーム

フレームは制御モデルのリンク(節)に相当する。現在主流のZMPを軌範とする歩行制御を行う場合、位置制御がベースとなるため、制御モデルのリンクは完全剛体と仮定されるので、実際に製作されるロボットのフレームにも高い剛性が求められる。また精度も高いものが要求され、低い工作精度だと制御が困難になることがある。当然、転倒したぐらいでは歪まない強度が要求される。以前は軽量化のためアルミニウムが使われることがあったが、近年は剛性と加工性を重視してスチールが用いられることが多くなってきた。ちなみに産業用ロボットでも剛性を重視して鋳鋼や鋼板が用いられている。剛性だけで言えば炭素繊維強化プラスチックなどの複合素材が優れているが、加工が非常に難しいため、あまり用いられない。

軽量化のため外骨格構造が取られることが多いが、転倒時に歪みやすいので内骨格構造が採用されることもある。内骨格構造には艤装がしやすく、修理が容易というメリットもある。

アクチュエータ

アクチュエータにはサーボモーターが用いられる。油圧、空圧、人工筋肉などが用いられることもあるが例は少ない。サーボモーターは高速回転するものなので、減速機で回転数を落としトルクを上げる必要がある。減速機には歯車が使われるが、二足歩行ロボットには遊星歯車かハーモニックドライブが使われる。ハーモニックドライブは楕円と真円の差動を利用した減速機で、小型軽量高効率で多くの歩行ロボットに使われている。ただし大変高価である。

サーボモータを駆動するにはサーボアンプが必要になる。産業用ロボットも含めてロボットのサーボアンプには、普通、ロバスト性を高めるためにPWMドライバが使われる。PWMとはモーターの最大電流を+と-のパルスで供給し、モーターを常に最大負荷で使う方法である。サーボアンプはパワーデバイスであり、熱容量の関係から、汎用品は大きく重い。ロボットに搭載するには特注品を依頼するか自作する必要がある。

人造人間の問題点

人間との境界

フィクションにおいて、外見や行動がより人間に近い人造人間が登場する場合、人造人間と人間との境界(精神的・抽象的なものから法的なものまで)がしばしば問題となる。この問題は「人間とは何か」、「生命とは何か」、「心・魂とは何か」といったより根源的な問題を含むこととなるため、各作品においても対応はまちまちで、そうした問題自体をテーマとした作品も頻繁に創作されている。

宗教・思想上の問題点

アブラハムの宗教(キリスト教、ユダヤ教、イスラム教)では、旧約聖書の天地創造にあるように、人間(アダムとイブ)はヤハウェ・エロヒムに造られたとされており、人間を造るのは「神の行為」とされている。そのため、人間が人間を造るという行為は神への挑戦、あるいは冒涜と見做される場合がある。

初期の人造人間が登場するフィクションが制作された背景には、社会の近代化や科学技術の進歩に対する漠然とした不安があった。この心理が人造人間そのものへの不安フランケンシュタイン・コンプレックスに反映されているとする見方がある。

同義語・類義語

多くの作品で一般的に使用されているものを記載し、特定のシリーズ作品のみに登場する固有名詞は記載しないでください。 |

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

人造人間やロボットのように「人造の人間」を表す語は多い。フィクション作品においては、作品独自の造語や誤訳、語のイメージ重視の使用(意図的な誤用)なども見られる。以下に、主なもの(主に当記事にリダイレクトされている語)について記す。

- 人型ロボット(ひとがたロボット)、人間型ロボット(にんげんがたロボット)

- 外見を人間に似せて作られたロボットのことで、「人型でないロボット」との区別のために使われる言い回し。ヒューマノイドロボット(humanoid robot、人間そっくりのロボット)とも言われる。アイザック・アシモフは、『鋼鉄都市』に登場する人型ロボットを指す語としてヒューマンフォームロボット(humaniform robot、人間型ロボット)を用いている。

- アンドロイド(android、ラテン語:androides)

- ギリシア語のandro-(人、男性)と接尾辞-oid(-のようなもの、-もどき)の組み合わせで、人型ロボットなどの人に似せて作られた存在を指す。ヒューマノイド(humanoid、英語のhuman(人)と-oidの組み合わせ)とは、由来する言語が異なる同じ構造の語であり、ほぼ同義である。「andro-」が男性の意味も持つことから、女性型アンドロイドをガイノイド (gynoid)と呼び分けている作品も見られる。

- 作中に登場する人造人間に対して「アンドロイド(フランス語:androïde)」という語を初めて用いた作品は、小説『未来のイヴ』(オーギュスト・ヴィリエ・ド・リラダン著、1886年)とされているが、語自体の歴史はさらに古く、1728年にイーフレイム・チェンバーズが編纂・出版した百科事典『サイクロペディア』(Cyclopaedia, or Universal Dictionary of Arts and Sciences)には、既にANDROIDESの項目があり[1]、18世紀初頭には使われていた語であることが窺える。この中でアンドロイドの意味は「オートマトン(オートマタ)のこと」とされており、用例として「アルベルトゥス・マグヌスはアンドロイドを作ったと記録されている」という記述が挙げられている。

- バイオノイド(bionoid)、バイオロイド(bioroid)

- いずれもバイオ(バイオニクス、バイオテクノロジー)とアンドロイドを組み合わせた語であり、SF作品に登場する人型のロボットを指す。

- バイオノイドは1980年頃から用いられている語で、初期の用例としては、映画『スペース・サタン』(アメリカ、1980年)が日本公開された際のチラシやパンフレットにおいて、同作に登場するロボット「ヘクター」を「バイオノイド」と紹介している。用語辞典では、

- と記載されている。

- バイオロイドも1980年代から用いられている語で、初期の用例としては、1983年に発表され、1985年に出版された漫画『ブラックマジック』(士郎正宗作[注 1])や1984年放送のテレビアニメ『超時空騎団サザンクロス』(タツノコプロ制作)がある。

その他

フィクションにおいて人造人間として扱われることのある用語で、ウィキペディア日本語版内に記事のあるもの。

- サイボーグ - 該当記事にあるように「自動制御系の技術で人間や動物が身体機能の補助や強化を行った」もので、日本においては一般的に「機械で身体や能力を強化された人間」のことを指すが、人間の部分がどれだけ残っていれば(あるいは使われていれば)サイボーグか、といった問題もあり、実際には「人造人間」や「ロボット」と混用されている場合がある[注 2]。また、英和辞典においても「cyborg」の和訳として「人造人間」を記載しているもの[4][5]も見られる。

- オートマタ - 機械人形のこと。何らかの技術で自律行動する場合、人造人間として扱われることがある。

- クローン - 分子・DNA・細胞・生体などのコピーのこと。クローニングによって生まれた人間は、場合により人造人間として扱われることがある。

- デザイナーベビー - 遺伝子操作を受けた子供のこと。操作に用いられる技術や操作の内容(結果)によっては、人造人間として扱われることがある。

- ホムンクルス - 錬金術で作り出された人工生命体のこと。人型のものが人造人間として扱われることがある。

脚注

注釈

出典

関連項目

- ロボット - ロボット工学三原則

- 哲学的ゾンビ

- 人間性

- 不気味の谷現象

- アンドロイドサイエンス

- レプリカント (人造人間) - 映画『ブレードランナー』シリーズに登場する「レプリカ(複製品)」を語源とするバイオノイド。