サーリフ・ブン・ミルダース

| サーリフ・ブン・ミルダース صالح بن مرداس | |

|---|---|

| アレッポのアミール | |

| |

| 在位 | 1025年6月 - 1029年5月 |

| 出生 |

不明 |

| 死去 |

1029年5月 ウクフワーナ(ティベリアス湖東岸) |

| 配偶者 | タルード |

| 子女 |

シブル・アッ=ダウラ・ナスル ムイッズ・アッ=ダウラ・スィマール アサド・アッ=ダウラ・アティーヤ |

| 王朝 | ミルダース朝 |

| 父親 | ミルダース・ブン・イドリース |

| 母親 | ラバーブ・アッ=ザウカリーヤ |

| 宗教 | イスラーム教シーア派 |

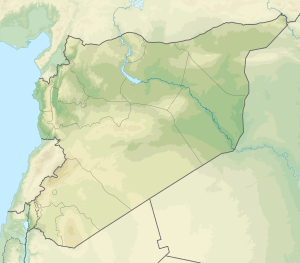

アブー・アリー・サーリフ・ブン・ミルダース(アラビア語: ابو علي صالح بن مرداس, ラテン文字転写: Abū ʿAlī Ṣāliḥ b. Mirdās, 生年不詳 - 1029年5月)[注 1]、またはラカブ(尊称)でアサド・アッ=ダウラ(アラビア語: أسد الدولة, ラテン文字転写: Asad al-Dawla,「国家の獅子」の意)は、1025年から死去する1029年5月までアミールとしてアレッポを統治し、最盛期にはジャズィーラ西部、シリア北部、およびシリア中部を支配下に収めたミルダース朝の創始者である。サーリフの子孫は時折中断を挟みながらも1080年までアレッポの支配を維持した。

シリア北部で強力な勢力を築いていたアラブ部族であるキラーブ族出身のサーリフは、1008年に起きたユーフラテス川沿いに位置するラフバの支配権をめぐる争いの中で初めて史料に登場する。1012年にはアレッポのアミールのマンスール・ブン・ルウルウによって投獄されたが、2年後に脱出し、キラーブ族を率いて戦闘でマンスールを捕らえ、アレッポの歳入の半分を含む数多くの利権を引き出した上で釈放した。この出来事によってサーリフはキラーブ族の最高位のアミールとしての地位を固めた。そして1022年までにマンビジュとラッカを含むユーフラテス川沿いの一連の都市を支配下に収めた。1023年にはカルブ族とタイイ族とともに三つのベドウィンの部族による同盟を結び、エジプトのファーティマ朝に対する双方の部族の戦いを支援した。この戦いが継続している間にサーリフはシリア中央部のホムス、バールベック、およびシドンを併合し、1025年にはファーティマ朝が支配していたアレッポを征服した。

サーリフはアレッポを拠点としてよく組織された統治体制を確立した。軍事面ではキラーブ族が中核を担い、地元のキリスト教徒が就任したワズィール(宰相)に民事と軍事を委ね、シーア派のイスラーム教徒のカーディー(裁判官)に司法を監督させた。サーリフの政権は公に臣従の意思を示したファーティマ朝によって承認されたが、タイイ族との同盟は最終的にファーティマ朝の将軍のアヌーシュタキーン・アッ=ディズバリーとの対立に発展し、サーリフは1029年5月にティベリアス湖東岸のウクフワーナで起こった戦いでアヌーシュタキーンに敗れて戦死した。サーリフの死後は息子のナスルとスィマールが後継者となった。歴史家のティエリ・ビアンキは、サーリフについて「キラーブ族の先祖が一世紀にわたって目標としていた計画を成功に導いた」と評している。

初期の経歴

[編集]家族と出身部族

[編集]

サーリフ・ブン・ミルダースの生年は不明である[2]。サーリフの両親はキラーブ族のベドウィン(アラブの遊牧民)の名家に属していた[2]。サーリフの父親のミルダース・ブン・イドリースはアブドゥッラー・ブン・アブー・バクルの系統から分かれたラビーア・ブン・カアブの子孫にあたる[3]。ミルダース・ブン・イドリースについて他に知られていることは何もない[4]。サーリフの母親のラバーブ・アッ=ザウカリーヤも父親と同様にキラーブ族の有力な氏族(ザウカル氏族)の出身であり、母親の一族はアレッポの近郊に居住していた[2]。サーリフには少なくとも三人の兄弟がいたが、史料において名前が確認できるのはカーミル一人のみである。また、息子は少なくとも四人おり、ナスル(1038年没)、スィマール(1062年没)、アティーヤ(1071年もしくは1072年没)、および名前の知られていない最年少の一人(1029年没)である[5]。

サーリフの一族はアレッポの南西に位置するキンナスリーン(古代のカルキス)に居住し、その町を治めていた[2]。キラーブ族は10世紀から11世紀にかけてアレッポに居住していたほとんどのイスラーム教徒と同様に、シーア派の一派である十二イマーム派の信仰を受け入れていた[6]。キラーブ族の人々が自らの信仰にどの程度強い共感を抱いていたのかは明らかではないが、サーリフのクンヤであるアブー・アリー(「アリーの父」を意味する)は、シーア派の教義における中心人物であるアリー・ブン・アビー・ターリブへの敬意を表している[6]。

キラーブ族はより上位の大部族であるアーミル族の主要な構成部族であり、7世紀に起こったイスラーム教徒の征服活動の最中に最も早くアラビア半島中央部からシリアへ移住してきたアラブ部族である[7]。キラーブ族はすぐに部族連合のカイス族の中核を形成するようになり、ジャズィーラ(メソポタミア北部)とアレッポ周辺の草原地帯に拠点を築いた。その時以来これらの土地は部族の領地(ディヤール)となった[8]。居住する領域を統治し、秩序を維持するための一貫した努力と軍事力を通して、キラーブ族はその後の数世紀にわたりシリア北部における強力な勢力として存続した[9]。その後、シリアへ侵攻してきたカルマト派の軍隊の兵士としてアレッポ周辺に向かうキラーブ族の新しい移住者の波が932年から933年にかけて発生した。歴史家のスハイル・ザッカールは、この新しい移住者の到来は「ミルダース朝の成立と台頭への道を開いた」と指摘している[10]。この頃までにキラーブ族はシリア北部における支配的な部族勢力としての地位を確立し、945年から1002年にかけてアレッポのハムダーン朝の統治者を巻き込んだすべての蜂起と内戦で重要な役割を担った[10]。

ラフバのアミール

[編集]

サーリフは1008年に起きたユーフラテス川沿いの要塞の町であるラフバをめぐる勢力争いの中で初めて史料に登場する[9][11]。ラフバはシリアとイラクの境界に位置する戦略上の要衝であり、現地勢力や地域内の大国によって頻繁に支配権が争われていた[2]。1008年に地元のラフバ出身の人物であるイブン・ミフカーンがファーティマ朝の総督を追放し、自らの支配を維持するためにサーリフに軍事的支援を求めた[12]。サーリフは砂漠にある自身の部族の野営地に居を定めてそこに留まり続けたが、サーリフがイブン・ミフカーンを保護する見返りに何を得たのかはわかっていない[12]。その後、サーリフとイブン・ミフカーンの関係はすぐに対立へと変わり、サーリフはラフバを包囲した[12]。

この対立は、イブン・ミフカーンがラフバとともに統治していたと考えられているアーナへ移り住み、サーリフがイブン・ミフカーンの娘と結婚するという合意が成立したことで終息に向かった[12]。その後、アーナの住民がイブン・ミフカーンに対して反乱を起こしたが、この時サーリフは義父のイブン・ミフカーンによる統治を主張して軍事介入した[11]。しかし、この出来事の最中にイブン・ミフカーンは暗殺された。同時代の年代記作家たちはサーリフがイブン・ミフカーンの殺害を指示したのではないかと推測している[13]。サーリフはラフバを占領するために進軍し、さらにファーティマ朝のカリフのハーキム(在位:996年 - 1021年)に対する忠誠を宣言した[13]。ザッカールはこれらの出来事について、「サーリフの経歴における最初のステップであり、サーリフの野心は恐らくここから発展していった」と述べている[13]。ラフバの占領は、ほぼ間違いなくキラーブ族の間におけるサーリフの評判を高めた[14]。

キラーブ族の最上位のアミール

[編集]キラーブ族は1009年から1012年にかけてアレッポを統治するマンスール・ブン・ルウルウとアレッポのかつての支配者であるハムダーン朝、そして地域内のそれぞれの支持者たちの間で起こったアレッポの支配権をめぐる争いに介入した[15]。この争いの中でキラーブ族はハムダーン朝の支持勢力を二度にわたって裏切ったが、その見返りとしてマンスールに対し家畜と軍馬を飼育するための広大な放牧地を要求した[15]。しかし、マンスールはこの要求を実行せずにキラーブ族が自分の支配の障害になると見なし[16]、部族民を罠にはめて排除しようとした[15][17]。そして1012年5月27日にその目的を実行に移すべく部族民を宴会に招いた。部族民がマンスールの宮殿に入ると宮殿の門は施錠され、マンスールと配下のギルマーン(奴隷軍人の集団、単数形ではグラーム)が部族民を襲撃した[18]。多くの者が殺害され、サーリフを含む生き残った者はアレッポの城塞に投獄された[15]。その後、キラーブ族のアミールのムカッリド・ブン・ザーイダがマンスールに対して圧力をかけるためにカファルターブの町を包囲した[18]。これを受けてマンスールはムカッリドとの和平交渉が行われる場合に備えてキラーブ族の囚人をより良い待遇の施設へ移した[19]。しかし、包囲攻撃の失敗とムカッリドの死を聞いたマンスールは囚人を再び城塞の地下牢に戻し、そこで一部の首領を含む多くの者が拷問によって処刑されるか劣悪な環境の中で死亡した[16]。

サーリフもこの時に拷問を受けた一人であり、さらにマンスールは美人として知られていたサーリフのいとこで妻であるタルードと結婚するためにサーリフに対してタルードとの離婚を強要した[15][16]。ザッカールは、この行動が「活動的で勇敢な」アミールであるサーリフに屈辱を与えるためのものだったのか、それともキラーブ族の他の集団と互助関係を築くためのものだったのかは不明であるとしている[16]。マンスールは頻繁にサーリフを処刑すると脅していたが、サーリフはこのような脅しの存在を知ると城塞から脱出した[20]。中世の複数の年代記作家の記録によれば、サーリフはどうにか拘束具の一つの切断に成功し、独房の壁に穴を開けた[20]。そして1014年7月3日の夜に足かせを一つ付けたまま城塞の壁から飛び降り、夜の間は排水管に隠れ、その後マルジュ・ダービクのキラーブ族の野営地で部族民と合流した[20]。しかし、ザッカールはこの話の信憑性に疑問を呈し、サーリフが賄賂か自分に好意的な看守の手配によって脱出した可能性の方がより高いと主張している[20]。

サーリフの脱出はキラーブ族の士気を高め、キラーブ族の人々はサーリフへ忠誠を誓うために集結した[20]。数日のうちにサーリフの下でキラーブ族がアレッポを包囲したが、マンスールの部隊はキラーブ族の野営地を襲撃し、50人の部族民を捕らえることに成功した[20][21]。勝利に後押しを受けたマンスールは、アレッポで地元のならず者やキリスト教徒、さらにはユダヤ人を含む自身のギルマーンの軍隊を編成し、アレッポの東の郊外に位置するヌクラでサーリフの部隊と交戦した[15][22][23][24]。この戦いでキラーブ族は敵を完全に打ち負かし、およそ2,000人のアレッポの人々を戦死させ、さらにマンスールを捕虜とした[23][24][25]。その後、サーリフとマンスールの代理人の間で交渉が行われ、マンスールがサーリフの同胞を釈放し、50,000ディナールの身代金を支払い、アレッポの歳入の半分をキラーブ族へ分配することと引き換えにマンスールを解放することで合意した[15][25]。サーリフはタルードと再婚し、マンスールの娘とも結婚することになった[15]。さらに、マンスールはサーリフをキラーブ族の最上位のアミールとして認め、サーリフに自身の部族民に対する公的な権威と支配権を与えた[25]。

ミルダース朝の成立

[編集]ジャズィーラへの支配の拡大とアレッポをめぐる争い

[編集]

サーリフは新たに確立した権力を利用し、アレッポからユーフラテス川方面へそれぞれ東と南東に位置するマンビジュとバリスの町を占領した[25]。また、これらの町の征服とラフバの支配によって、後のミルダース朝の版図となるジャズィーラの一部の支配権を確立した[26]。この要衝となる地域は農業と商業、さらには戦略面で高い価値があり、サーリフはビザンツ帝国(東ローマ帝国)、ファーティマ朝、そしてイラクの支配者の間の連絡を仲介するようになった[26]。その一方でマンスールがアレッポの歳入の分配や自分の娘とサーリフの結婚を含む約束のほとんどを反故にしたため、サーリフとマンスールの間の合意は破綻した[15]。サーリフはアレッポを包囲して攻撃を加えることで報復し[26]、さらにキラーブ族とそのベドウィンの同盟者たちが農村地帯を略奪した[15]。

マンスールはビザンツ帝国に介入を訴え、ビザンツ皇帝バシレイオス2世(在位:976年 - 1025年)に対し、もしサーリフを放置すればベドウィンの暴動がビザンツ帝国の領内に広がる可能性があると警告した[27]。バシレイオス2世はこれに応じて1,000人のアルメニア人からなる救援部隊を派遣したが、サーリフがマンスールの背信行為をバシレイオス2世に告発し、ビザンツ人に対する友好を誓約することでビザンツ軍を撤退させた[17][27]。ザッカールはこれらの出来事に関し、バシレイオス2世が自国と隣接するキラーブ族とその近縁者であるヌマイル族のベドウィンによる襲撃を避けるためにサーリフの行動を渋々承諾していた可能性もあると指摘している[27][注 2]。ビザンツ軍の撤退はマンスールの立場をさらに弱め、サーリフの立場を強化することになった。サーリフはバシレイオス2世への忠誠を示すために息子の一人をコンスタンティノープルへ派遣した[17][27]。

1016年1月にアレッポの城塞の司令官のファトフ・アル=カルイーがサーリフの政権を承認して反乱を起こし、ファーティマ朝のカリフであるハーキムのアレッポに対する宗主権を認めたために、マンスールはアレッポから逃亡してビザンツ領のアンティオキアへ亡命した[29][30]。アレッポの年代記作家によれば、反乱はサーリフと連携して実行され、サーリフはアレッポの歳入の取り分を回復し、マンスールの母親と妻、そして娘たちを保護した。サーリフはすぐに保護した女性たちをマンスールの下へ送ったが、以前の取り決めに従ってマンスールの娘と結婚するために娘の一人を手元に残した[29]。マンスールの追放とその後のシリア北部における混乱を受け、バシレイオス2世はシリアとエジプトに対するすべての通行と交易を停止させたが、サーリフはバシレイオス2世を説得してアレッポとキラーブ族をこれらの制裁の対象から除外させた[15][31][32]。

ファトフはアレッポに対する支配を維持するためにアリー・アッ=ダイフが統治するアファーミーヤからファーティマ朝の部隊を招き入れた[31]。ハーキムはサーリフにアサド・アッ=ダウラ(国家の獅子)のラカブ(尊称)を授け、アリー・アッ=ダイフへ協力するように要請した[31][32]。しかし、サーリフはアレッポへのファーティマ朝軍の駐留に反対し、ファトフが城塞を支配してキラーブ族が都市を支配するという取り決めを提案した[33]。ファトフはこの提案に好意的な反応を示したが、アレッポの住民はハーキムによる各種の免税措置を享受し、ベドウィンによる支配に反対していたために、噂となったこの取引に抗議してファーティマ朝による支配の確立を要求した[34]。ハーキムはファトフにティールへの転出を強要し、アレッポに増援部隊を派遣した[34]。結局、サーリフはこれらの措置によってアレッポの獲得を阻止されることになった[34]。それでもなお、マンスールが逃亡したことに加えてファーティマ朝による統治も不安定であったことから、サーリフはジャズィーラにおける支配を強化することができた[35]。サーリフは自身の政府と部族の宮廷を構え、早くも1019年にはミルダース朝の著名なパネジリスト(称賛者)となったアラブの詩人のイブン・アビー・ハスィーナがサーリフの下を訪れた[36]。

その一方で、ハーキムは1017年にアレッポの総督としてアルメニア人のグラームであるアズィーズ・アッ=ダウラを任命した[15]。アズィーズはサーリフと友好関係を築き、サーリフの母親をアレッポに住まわせて関係を強化した[37]。アズィーズの5年間の統治期間中におけるサーリフの活動は史料中に言及がみられない。ザッカールによれば、これはサーリフがこの期間を通して「要求が満たされ、満足し続けていた」ことを示している[37]。また、ファーティマ朝に対抗できるほどの規模ではなかったものの、キラーブ族はアレッポ周辺の平原地帯の支配権をアズィーズから与えられていた[15]。サーリフは1022年までにユーフラテス川沿いの双子の町であるラッカとラーフィカへ支配地を拡大させた[15]。そして1022年7月に(事の真偽ははっきりしないものの)アズィーズはトルコ人のグラームであるアブル=ナジュム・バドルによって暗殺され、バドルが短期間アズィーズの後を継いだ[38]。その後のアレッポは短期間での総督の交代が相次ぎ、最終的にスウバーン・ブン・ムハンマドが都市の総督となり、マウスーフ・アッ=サクラビーが城塞の司令官となった[39]。

シリアにおけるベドウィンの同盟の成立

[編集]アズィーズの後任者たちはサーリフから戦いを挑まれ、アレッポでは混乱が広がった[36]。1023年にサーリフはファーティマ朝による直接統治に反発していたトランスヨルダン(ヨルダン川東岸地域)のタイイ族とシリア中部のカルブ族の間で結ばれていた軍事同盟に加わった[15]。同時代の歴史家のヤフヤー・アル=アンターキーによれば、この時の同盟は1021年頃に両部族の間で結ばれていた同盟を更新したものだった。タイイ族とカルブ族はハーキムの失踪を受けて権力を握った新しいファーティマ朝のカリフであるザーヒル(在位:1021年 - 1036年)に対し1021年に反乱を起こしたが、最終的に和解していた[40]。しかし、ファーティマ朝のパレスチナ総督のアヌーシュタキーン・アッ=ディズバリーとタイイ族が対立したために1023年までに和解は破綻した。この対立は、タイイ族の族長のハッサーン・ブン・ムファッリジュとカルブ族の族長のスィナーン・ブン・ウライヤーン、そしてサーリフの三者によるアレッポ郊外での会談につながり、同盟の更新を促すことになった[41]。

この時結ばれた同盟の条項によれば、サーリフに率いられたキラーブ族がアレッポとシリア北部、ラムラを拠点とするジャッラーフ家に率いられたタイイ族がパレスチナ、そしてダマスクスを拠点とするカルブ族がシリア中部を支配するという形でベドウィンによる三つの国にシリアが分割されることになっていた[40][42]。シリアで最も大きな三つの部族の力が結集したことで、ファーティマ朝にとってこの同盟は非常に強力な対抗勢力となった[43]。これだけの規模と特徴を持ったベドウィンによる同盟は7世紀以来成立したことがなく、同盟の結成に当たって伝統的な部族同盟間の対立であるカイスとヤマンの反目は考慮されなかった。タイイ族とカルブ族はヤマン系の部族であり、キラーブ族はカイス系の部族であった[40]。加えてこの同盟の成立は当時のシリアの人々を驚かせた。シリアの住民は砂漠の周辺での遊牧生活よりも都市において王権を求めるベドウィンの指導者の姿に慣れていなかった[43]。ザッカールは、表向きにはハッサーンが同盟とファーティマ朝の間の意思疎通を取り仕切っていたものの、「とりわけ軍事面においてはサーリフが同盟の中で抜きん出た存在であった」と指摘している[43]。

1023年にサーリフとキラーブ族の軍隊は南方へ向かった。そしてパレスチナの内陸部からアヌーシュタキーン配下のファーティマ朝の軍隊を排除しようと試みるタイイ族の戦いに加わり[44]、その後はダマスクスに対するカルブ族の包囲戦を支援した[44]。ザッカールによれば、パレスチナとジュンド・ディマシュク(ダマスクスの軍事区)におけるタイイ族とカルブ族の反乱は、特にファーティマ朝のアレッポに対する支配力が弱まっていたことから、サーリフにアレッポへの進出に向けた「弾みを与える」ことになった[36]。サーリフが南方で同盟者とともに戦っている間に自身のカーティブ(書記官)のスライマーン・ブン・タウクがアレッポの南西の農村地帯に位置するマアッラト・ミスリーンをファーティマ朝の総督から奪った[45]。サーリフはアレッポの守備隊がすぐに降伏するであろうと確信しながら11月にアレッポに戻ったが、アレッポは降伏しなかった[44]。これを受けてサーリフはアレッポから一旦撤退し、自身の部族の戦士とその他の現地のベドウィンを動員した[44]。

アレッポの征服

[編集]

1024年10月にスライマーン・ブン・タウクに率いられたサーリフの軍隊がアレッポに向けて進軍し、ファーティマ朝の総督のスウバーン、そして城塞を守るマウスーフの部隊と散発的な交戦を続けた[45]。サーリフはシリアの沿岸地帯の数か所で略奪した後に多数のベドウィンの戦士を引き連れて11月22日にアレッポに到着した[45][46]。そして初めはジナーン門の外で野営し、都市を包囲して都市のカーディー(イスラームの裁判官)であるイブン・アビー・ウサーマとその他の有力者たちに降伏を要求したものの、要求は拒否された[47]。その後、さらに軍隊を増強して50日以上にわたってアレッポの守備隊と交戦したが、双方に多数の死傷者を出す結果となった[46][47]。

しかし、1025年1月18日に都市で生き残っていたかつてのハムダーン朝のギルマーンの頭目であるサーリム・ブン・アル=ムスタファードがキンナスリーン門をサーリフのために開門した[46][47]。この時、サーリムはマウスーフとの不和のためにファーティマ朝から離反していた。そして多くの都市の住民やその他のかつてのギルマーンとともに住民にアマーン(安全保障)を与えたサーリフを歓迎した[46][47]。その後、サーリフは都市の城壁の塔を取り壊させたが[41][47]、同時代のエジプトの年代記作家であるアル=ムサッビヒーによれば、地元の民衆はサーリフがこの行為によってアレッポをビザンツ帝国に引き渡す準備をしていると考え、これを恐れた人々はファーティマ朝の部隊とともに戦い、およそ250人のキラーブ族の戦士を殺害してサーリフの軍隊を短期間ではあるものの一時的に追放した[24][41]。ザッカールは、アレッポの塔の破壊は自身の軍隊が追い払われた場合に都市の再征服を容易にするための方策であったと考察している[41]。

サーリフは1月23日に城塞を包囲し、マウスーフとその部隊は籠城した。その一方でスウバーンとその守備隊は城塞の麓にある総督府に立て籠った[47]。その後、サーリフは3月13日までに総督府へ踏み込むことに成功し、都市の住民に総督府の略奪を許可した[47]。ベドウィンの部隊は攻城戦には慣れていなかったため、サーリフはアンティオキアのビザンツ帝国の総督であるコンスタンティノス・ダラッセノスに精鋭部隊の派遣を要請し、ダラッセノスはアレッポに300人の弓兵を派遣した。しかし、派遣された部隊はサーリフの反乱を支持しなかったバシレイオス2世の命令ですぐに呼び戻された[41][47][48]。サーリフは5月5日にサーリムをムカッダム・アル=アフダース(都市住民による民兵組織の指揮官)とアレッポの総督に任命してスライマーン・ブン・タウクとともに城塞に対する包囲を任せ、自身はアヌーシュタキーンが再開した遠征に対抗するタイイ族を支援するためにパレスチナに向けて出発した[47][48]。6月6日に呼び掛けられた停戦を求めるファーティマ朝の守備隊の訴えは無視され、守備隊はビザンツ帝国の支援を必死に求めるようになった。そしてついにはキリストの十字架を城塞の壁に吊り下げ、カリフのザーヒルを罵りながらバシレイオス2世を声高に賛美するまでになった[47]。イスラーム教徒の住民は包囲に参加することによって親ビザンツの嘆願に対抗した[47]。結局、6月30日までに城塞は突破され、マウスーフとスウバーンは拘束された[49]。

同じ頃にサーリフとタイイ族はパレスチナでファーティマ朝の軍隊を上手く退けていた[46]。サーリフはアレッポへ帰還する途上で一連の都市と要塞、具体的にはダマスクスの北方のバールベック、シリア中部のホムスとラファニーヤ、地中海沿岸のシドン、そしてタラーブルスの後背地に位置するアッカールを占領した[46][50]。これらの戦略的に価値の高い都市の占領によって、サーリフは海への出口を得るとともにアレッポとダマスクスの間の一部の交易路に対する支配権も獲得することになった[51]。特にシドンの陥落は内陸部の都市よりもシリアの港湾都市の支配を重視していたファーティマ朝を警戒させ、ファーティマ朝は他の港がシドンに続いてベドウィンの支配を受け入れるのではないかと危惧した[52]。サーリフは勝利を誇示しながら9月にアレッポの城塞に入城した[50]。その後、サーリフはマウスーフとイブン・アビー・ウサーマを処刑させ、多くのアレッポの名望家(門閥)の私有地を没収した[49][50]。その一方で金銭的な補償と引き換えにスウバーンを解放し、都市のダーイー(イスマーイール派の教宣活動の指導者)が安全に都市から去ることを認めた[50][53]。

アレッポのアミール

[編集]

ファーティマ朝に対する反乱であったにもかかわらず、サーリフはアレッポの征服後にファーティマ朝への忠誠を公に宣言し、カイロでカリフのザーヒルと接触するためにスライマーン・ブン・タウクを派遣した。これに対してザーヒルはサーリフの政権を正式に承認し、サーリフに対して数多くの栄誉の賜衣(ヒルア)と下賜品を送った[54]。一方でビザンツ帝国のバシレイオス2世はサーリフの反乱の際にサーリフから求められた支援を拒否していたが[55]、アレッポ征服後のサーリフとビザンツ帝国の関係について伝わっている史料はない[56]。

統治体制

[編集]13世紀の歴史家であるイブン・アル=アミードは、「サーリフはあらゆる(国家の)問題を整理し、公正な手段を採用した」と記している[56]。サーリフは中世のイスラーム国家において典型的であった方針に則って自らの政府を組織した[50]。そしてその方針を体現するために継続的な財政運営を実施し、ワズィール(宰相)を任命して民事と軍事を担当させ、同様にシーア派のカーディーを任命して司法を監督させた[50]。さらに、シドン、バールベック、ホムス、ラファニーヤ、およびアッカールを統治する代官を任命した[51]。サーリフのワズィールはタードゥルス・ブン・アル=ハサンという名のキリスト教徒であり[50]、13世紀のアレッポの歴史家であるイブン・アル=アディームによれば、タードゥルスはサーリフに対して非常に大きな影響力を持ち、サーリフのあらゆる軍事行動に同行していた[57]。アレッポのキリスト教徒は後のミルダース朝の支配者たちの下でワズィールの地位をほぼ独占していたとみられ[58][59]、キリスト教徒の共同体の人々は政権の大部分の経済活動を管理していた[57]。

ミルダース朝においてキリスト教徒が重要な役割を果たしていたという事実は、アレッポに少数派ではあったものの多くのキリスト教徒が存在していたこと、サーリフが地元のキリスト教徒の支援に依存していたこと、そしてビザンツ帝国との友好関係を確立しようと努めていたことを示している[59]。その一方でキリスト教徒の利害におけるタードゥルスの影響力は国家内の異なる集団間に緊張を引き起こした[60]。1026年もしくは1027年にマアッラト・アン=ヌウマーンでイスラーム教徒とキリスト教徒の衝突が起きたが、その最中にイスラーム教徒の女性から性的な虐待を受けたとして告発されたキリスト教徒の所有するワインの店が破壊された。この出来事に対し、サーリフはその店を破壊した容疑で町のイスラーム教徒の名士たちを投獄した[60]。その後、サーリフは囚人たちの中に自身の兄弟が含まれていた詩人のアル=マアッリーの執り成しを受けて投獄した者たちを釈放した[60]。

サーリフはアレッポの政権にいくつかの重要な行政上の改革を加えたが、これらの改革に関する情報はほとんど記録に残っていない。サーリフの唯一知られている制度上の改革は、サーリフの信任を得た名望家出身の腹心であり、アレッポ市民の常任の代表者として仕えたシャイフ・アッ=ダウラ(国家の首長)もしくはライース・アル=バラド(筆頭市民)と呼ばれる職位の設置である[61][62]。この職位はキラーブ族の有力氏族のアミールに対する補佐的な役割を担っていたシャイフの地位を手本としていた[62]。サーリフはサーリム・ブン・アル=ムスタファードにこの職位を与え、都市の下層階級と中流階級出身の武装した若い男性からなるサーリムのアフダース(都市住民による民兵組織)を警察組織として活用した[63]。アフダースはサーリフに協力していたものの、アフダース自身は独立した組織として存在していた[64]。また、サーリフは自身の治世中のある時期にトルコ人のギルマーンを購入したが、このギルマーンに関する詳細は記録に残っていない[65]。

ベドウィンに対する影響力

[編集]歴史家のティエリ・ビアンキは、サーリフは「キラーブ族の先祖が一世紀にわたって目標としていた計画を成功に導いた」と述べ、「秩序と体面を重んじて」統治したと説明している[50]。サーリフの政権は、その根幹においてはキラーブ族の結束によって支えられており[66][67]、実際にキラーブ族はミルダース朝の軍隊の基盤を形成していた[64]。サーリフはすでにキラーブ族の首領たちの中で最も有力な地位を確立していたが[68][69]、ミルダース家は部族内の唯一の有力氏族だったわけではなく、それ以外の氏族出身の一部のアミールも政権への参加を要求していた[69]。サーリフはこれらのアミールに対してイクター(国家から与えられる徴税権もしくは分与地)を与えたが、それぞれのイクターの規模や具体的な所有者についての詳細は当時の史料からは明らかとなっていない[70]。

ベドウィンの慣行はサーリフの統治における際立った特徴であり、サーリフは常に都市の指導者の姿ではなくベドウィンの族長の姿で公の場に現れた[71]。また、都市よりもアレッポ郊外の自身の部族の野営地に住むことを好んでいた[72]。アレッポで政権を確立した後、サーリフはシリアとジャズィーラのベドウィンの間でその地位を高め[56]、アラブの年代記作家からはしばしばアミール・アラブ・アッ=シャーム(シリアのベドウィンの司令官)と呼ばれた[73]。サーリフの時代におけるこの称号の価値は不明であるが、ザッカールは、この称号の所持者は「少なくとも高い地位にあることを示していた」と述べている[73]。

キラーブ族の統率とシリアのタイイ族とカルブ族への影響力に加え、サーリフの影響力はヌマイル族を含むジャズィーラの複数の部族にも及んだ[56]。ヌマイル族の二人のアミールがマイヤーファーリキーンのマルワーン朝のアミールであるナスル・アッ=ダウラにエデッサを奪われた際に、両者はサーリフに介入を訴えた。サーリフはこれに応じてナスルを説得してエデッサをヌマイル族に返還させた[56]。さらに、1024年もしくは1025年にサーリフの庇護の下でオロンテス川の渓谷においてムンキズ族が初めて政治勢力として姿を現した[74]。この当時、サーリフはムンキズ族の族長のムカッラド・ブン・ナスル・ブン・ムンキズに対し、アレッポの征服を支援した見返りにイクターとしてシャイザール周辺の封土を授与したが、シャイザールの町自体はビザンツ帝国の支配下に置かれていた[74]。

死とその影響

[編集]

ファーティマ朝は1025年から1028年の間にサーリフの同盟者であるジャッラーフ家が率いるタイイ族と合意を結び、パレスチナの内陸部におけるタイイ族の拠点の維持を認め、さらにアヌーシュタキーンをカイロに呼び戻した[50]。そのタイイ族はミルダース朝とは対照的に自身の領地と住民から絶えず略奪を繰り返した[50]。その一方でファーティマ朝は自らの存続にとって脅威となる南西アジアへのエジプトの玄関口にあたるパレスチナの恒久的な自立を容認しようとはしなかった[54][75]。軍事組織を再編したファーティマ朝はダマスクスからカルブ族を追い出し[50]、1028年にはカルブ族の族長のスィナーン・ブン・ウライヤーンが死去した[76]。スィナーンの甥のラーフィー・ブン・アビー・アッ=ライルが後を継いだものの、ラーフィーはファーティマ朝に懐柔されてファーティマ朝へ離反し、三つのベドウィンの部族による同盟は弱体化した[48][76]。そして1028年11月にアヌーシュタキーンがタイイ族を掃討するためにカルブ族とファザーラ族の騎兵を加えた大規模なファーティマ朝の軍隊を率いてパレスチナに戻り、シリア中部からミルダース朝の勢力を追い払った[50]。

ファーティマ朝とカルブ族がタイイ族と対決する準備を整えたことで、タイイ族の族長のハッサーン・ブン・ムファッリジュはシリア一帯の実効支配を維持するためにサーリフに支援を求めた[50]。サーリフはこれに応じてキラーブ族の軍隊を動員し、タイイ族の戦力を強化するためにパレスチナへ向かった[76]。ハッサーンとサーリフは最初にガザの近郊でファーティマ朝とカルブ族の連合軍と交戦したが、敵の前進を食い止めることができずに北へ撤退した[76]。その後、両軍は1029年5月12日もしくは5月25日にティベリアス湖の東岸に位置するウクフワーナで戦った[50][76]。原因は不明であるものの、戦闘の最中にハッサーンとその部隊が戦場から離脱し、サーリフとその配下の部隊が単独でアヌーシュタキーンの部隊の前に取り残された[76]。そしてキラーブ族は決定的な敗北を喫し、戦いはサーリフとその末の息子、さらにはワズィールが戦死するという結果に終わった[76]。

戦闘の後、サーリフの首はカイロに送られて晒し首となった[76]。一方で胴体はかつて滞在を楽しんでいたシドンの町の入口で磔にされた[50]。アル=マアッリーはサーリフの死とキラーブ族の敗北への悲嘆を詩の中で表現した。キラーブ族は部族内の支流の一つであるディバーブ族として言及されている。

サーリフはそれとは分からない程に姿を変えてしまった。そしてカイスのディバーブ族は狩られることを恐れる単なるトカゲ(ディバーブ)に過ぎない。[77]

ファーティマ朝はサーリフの代官が統治するシドン、バールベック、ホムス、ラファニーヤ、およびアッカールへの征服に乗り出したが、これらの都市の代官たちは全員逃亡した[51]。サーリフは次男のスィマールを後継者に指名し、アレッポの統治を委ねていた[78]。その一方でウクフワーナで戦った長男のナスルはアレッポの支配権を奪い取るために戦場から逃走した[78]。その後はナスルが都市を支配し、スィマールが城塞を守る形で短期間両者が共同してアレッポを統治したものの、1030年にナスルがスィマールにラフバへの移住を強要した[79]。1038年にはアヌーシュタキーンがハマーの近郊で起こった戦いでナスルを破って戦死させ、アレッポをも占領したが、スィマールが後にミルダース朝によるアレッポの支配を回復した[80][81]。ミルダース朝は時折中断を挟みながらも1080年までアレッポの支配を維持した[82]。ミルダース朝の崩壊後はアラブ系のウカイル朝の君主であるムスリム・ブン・クライシュがアレッポを支配したが、ムスリムは1085年にセルジューク朝との戦いで戦死した。そしてその死は結果としてアラブ人によるアレッポの支配の終焉とシリアの政治的舞台におけるアラブ部族の事実上の消滅を告げるものになり、アレッポの支配はトルコ系とクルド系の王朝の手に移ることになった[83][84]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ シリアの歴史家のイブン・アル=アディーム(1262年没)とイブン・ハッリカーン(1282年没)によって引用されているサーリフの全名と系譜は以下の通り。アブー・アリー・サーリフ・ブン・ミルダース・ブン・イドリース・ブン・ナースィル・ブン・フマイド・ブン・ムドリク・ブン・シャッダード・ブン・ウバイド・ブン・カイス・ブン・ラビーア・ブン・カアブ・ブン・アブドゥッラー・ブン・アブー・バクル・ブン・キラーブ・ブン・ラビーア・ブン・アーミル・ブン・サアサア・ブン・ムアーウィヤ・ブン・バクル・ブン・ハワーズィン・ブン・マンスール・ブン・イクリマ・ブン・ハサファ・ブン・カイス・アイラーン[1][2]。

- ^ キラーブ族とヌマイル族はともに上位の大部族であるアーミル族の主要な支流であった[28]。

出典

[編集]- ^ De Slane 1842, p. 631.

- ^ a b c d e f Zakkar 1971, p. 87.

- ^ Zakkar 1971, pp. 74–75, 86.

- ^ Sobernheim 1936, p. 515.

- ^ Bianquis 1993, p. 119.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 84.

- ^ Zakkar 1971, p. 67.

- ^ Zakkar 1971, p. 68.

- ^ a b Bianquis 1993, p. 115.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 69.

- ^ a b Zakkar 1971, pp. 88–89.

- ^ a b c d Zakkar 1971, p. 88.

- ^ a b c Zakkar 1971, p. 89.

- ^ Zakkar 1971, p. 90.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bianquis 1993, p. 116.

- ^ a b c d Zakkar 1971, p. 51.

- ^ a b c 太田 1992, p. 330.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 50.

- ^ Zakkar 1971, pp. 50–51.

- ^ a b c d e f Zakkar 1971, p. 52.

- ^ 谷口 1990, p. 308.

- ^ Zakkar 1971, pp. 52–53.

- ^ a b 谷口 1990, p. 309.

- ^ a b c 余部 2010, p. 115.

- ^ a b c d Zakkar 1971, p. 53.

- ^ a b c Zakkar 1971, p. 54.

- ^ a b c d Zakkar 1971, p. 55.

- ^ Zakkar 1971, pp. 69–70.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 56.

- ^ 太田 1992, pp. 331, 359.

- ^ a b c Zakkar 1971, p. 57.

- ^ a b 太田 1992, p. 331.

- ^ Zakkar 1971, pp. 58–59.

- ^ a b c Zakkar 1971, p. 59.

- ^ Zakkar 1971, pp. 90–91.

- ^ a b c Zakkar 1971, p. 91.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 60.

- ^ Zakkar 1971, pp. 61–63.

- ^ Zakkar 1971, pp. 64–65.

- ^ a b c Zakkar 1971, pp. 91–92.

- ^ a b c d e Zakkar 1971, p. 93.

- ^ 太田 1992, p. 332.

- ^ a b c Zakkar 1971, p. 95.

- ^ a b c d Zakkar 1971, p. 96.

- ^ a b c Amabe 2016, p. 61.

- ^ a b c d e f Zakkar 1971, p. 97.

- ^ a b c d e f g h i j k Amabe 2016, p. 62.

- ^ a b c 太田 1992, p. 333.

- ^ a b Amabe 2016, p. 63.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bianquis 1993, p. 117.

- ^ a b c Zakkar 1971, p. 101.

- ^ Lev 2009, pp. 52–53.

- ^ Zakkar 1971, pp. 97–98.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 99.

- ^ Zakkar 1971, pp. 92–93.

- ^ a b c d e Zakkar 1971, p. 103.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 102.

- ^ 余部 2010, p. 116.

- ^ a b Amabe 2016, p. 64.

- ^ a b c Smoor 1986, p. 929.

- ^ Kennedy 2004, p. 301.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 83.

- ^ Amabe 2016, p. 66.

- ^ a b Kennedy 2004, p. 259.

- ^ Lev 2009, pp. 52, 58.

- ^ 余部 2010, p. 118.

- ^ Amabe 2016, p. 68.

- ^ Kennedy 2004, p. 300.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 81.

- ^ Zakkar 1971, pp. 83–84.

- ^ Zakkar 1971, p. 82.

- ^ Zakkar 1971, p. 105.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 104.

- ^ a b Mouton 1997, p. 411.

- ^ Kennedy 2004, p. 305.

- ^ a b c d e f g h Zakkar 1971, p. 100.

- ^ Smoor 1985, pp. 163–164.

- ^ a b Crawford 1953, p. 92.

- ^ Crawford 1953, pp. 93–94.

- ^ Bianquis 1993, p. 118.

- ^ 太田 1992, pp. 344–345, 363.

- ^ Bianquis 1993, p. 122.

- ^ Bianquis 1993, pp. 121–122.

- ^ Zakkar 1971, p. 215.

参考文献

[編集]日本語文献

[編集]- 余部福三「11-12世紀におけるアレッポの自治都市への発展」『人文自然科学論集』第129号、東京経済大学人文自然科学研究会、2010年2月、107-132頁、ISSN 0495-8012、2022年12月6日閲覧。

- 太田敬子「ミルダース朝の外交政策 : 西暦十一世紀のアレッポを中心として」『史学雑誌』第101巻第3号、史学会、1992年3月、327-366, 490-491頁、doi:10.24471/shigaku.101.3_327、ISSN 0018-2478、NAID 110002366662、2022年12月6日閲覧。

- 谷口淳一「十一世紀のハラブにおけるカルアとマディーナ」『東洋史研究』第49巻第2号、東洋史研究會、1990年9月、294-330頁、doi:10.14989/154321、ISSN 0386-9059、2022年12月6日閲覧。

外国語文献

[編集]- Amabe, Fukuzo (2016). Urban Autonomy in Medieval Islam: Damascus, Aleppo, Cordoba, Toledo, Valencia and Tunis. Leiden: Brill. ISBN 978-90-04-31598-3

- Bianquis, Thierry (1993). "Mirdās, Banū or Mirdāsids" (

要購読契約). In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. & Pellat, Ch. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume VII: Mif–Naz. Leiden: E. J. Brill. pp. 115–123. doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_5220. ISBN 978-90-04-09419-2

要購読契約). In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. & Pellat, Ch. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume VII: Mif–Naz. Leiden: E. J. Brill. pp. 115–123. doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_5220. ISBN 978-90-04-09419-2 - Crawford, Robert W. (April–June 1953). “Reconstruction of a Struggle within the Mirdāsid Dynasty in Ḥalab”. Journal of the American Oriental Society 73 (2): 89–95. doi:10.2307/595365. JSTOR 595365.

- De Slane, Mac Guckin (1842). Ibn Khallikan's Biographical Dictionary, Volume 1. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. p. 631

- Kennedy, Hugh N. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (Second ed.). Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-0-582-40525-7

- Lev, Yaacov (2009). “Turks in the Political and Military Life of Eleventh-Century Egypt and Syria”. In Hidemitsu, Kuroki. The Influence of Human Mobility in Muslim Societies (Second ed.). London and New York: Kegan Paul. ISBN 978-0-7103-0802-3

- Mouton, J. M. (1997). "Shayzar" (

要購読契約). In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. & Lecomte, G. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IX: San–Sze. Leiden: E. J. Brill. p. 411. doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_6901. ISBN 978-90-04-10422-8

要購読契約). In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. & Lecomte, G. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IX: San–Sze. Leiden: E. J. Brill. p. 411. doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_6901. ISBN 978-90-04-10422-8 - Smoor, Pieter (1985). Kings and Bedouins in the Palace of Aleppo as Reflected in Maʻarrī's Works. Manchester: University of Manchester

- Smoor, Pieter (1986). "Al-Maʾarrī" (

要購読契約). In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Lewis, B. & Pellat, Ch. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume V: Khe–Mahi. Leiden: E. J. Brill. pp. 927–935. doi:10.1163/1573-3912_islam_COM_0599. ISBN 978-90-04-07819-2

要購読契約). In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Lewis, B. & Pellat, Ch. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume V: Khe–Mahi. Leiden: E. J. Brill. pp. 927–935. doi:10.1163/1573-3912_islam_COM_0599. ISBN 978-90-04-07819-2 - Sobernheim, M. (1936). "Mirdāsids". In Houtsma, M. Th.; Wensinck, A. J.; Levi-Provençal, E. (eds.). The Encyclopædia of Islam: A Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples. Vol. III: L–R. Leiden: E. J. Brill. p. 515.

- Zakkar, Suhayl (1971). The Emirate of Aleppo: 1004–1094. Beirut: Dar al-Amanah. OCLC 759803726

|

|