シネマトグラフ

シネマトグラフ(フランス語: cinématographe)は、1895年にフランスのリュミエール兄弟が開発した初期の映画装置である。1台で撮影・映写・現像を行うことができる簡便な装置で、現在まで続くスクリーンに動く映像を映写する映画の基本的形式を決定づけた[1]。リュミエール兄弟はトーマス・エジソンのキネトスコープなど、同時代もしくはそれ以前の動く映像装置の影響を受けてシネマトグラフを開発し、1895年2月13日に最初の特許が交付され、3月22日にはパリの国立工業奨励協会で最初の上映が行われた。同年12月28日にはパリ中心部にあるグラン・カフェの地階「サロン・アンディアン」で最初の商業上映が行われ、一般的にはこの日が「映画の誕生」と見なされている。

1896年にリュミエールの会社はシネマトグラフを大規模に事業化し、シネマトグラフを操作する技師を世界各地に派遣して上映と撮影を展開した。わずか1年半ほどでシネマトグラフはイギリス、イタリア、ロシア、スペイン、アメリカ、カナダ、メキシコ、オーストラリア、インド、日本などの国々に伝播し、世界中で1400本を超す作品が撮影された。シネマトグラフによって映画史が始まった国も多く、その地の映画産業の発展に影響を与えた。日本では、1897年2月15日に大阪の南地演舞場で初上映されたが、これは日本初のスクリーン映写式による映画上映とされている。1897年頃には世界中で多くの映画装置が市場に出回り、映画製作や興行も盛んに行われるようになったが、それによる競争激化の中でシネマトグラフは徐々に衰退した。

名称

[編集]シネマトグラフという名称は、ギリシャ語で「運動」を意味する「kinematos (κινηματικός)」と、「記録」を意味する「graphein (γραφίνη)」を組み合わせた言葉である[2][3]。この名称は、1892年にフランスの発明家レオン・ブリーが特許登録した動く映像装置に初めて使用されたが[注 1]、ブリーは毎年支払わなければならない特許維持料を1回しか支払わなかったため、1894年末にはシネマトグラフの名称の独占権が失効し、他の人物もこの名称を使うことができるようになった[4]。その後、リュミエールがこの名称を自分たちの装置名に採用したが、映画史家のジョルジュ・サドゥールによると、あくまでもリュミエールは他の発明者と同じように、名前をギリシャ語の言葉から求めたに過ぎなかったという[5]。リュミエールのシネマトグラフが普及すると、同時代の他の映画装置にもシネマトグラフの名称が使われるようになり(シネマトグラフの衰退を参照)、転じて映画という概念を示す言葉として一般名詞化した[6][7]。映画を指す世界共通語である「シネマ」も、シネマトグラフから派生した言葉である[8]。

仕組み

[編集]

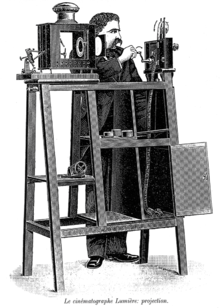

シネマトグラフの外観は硬材製の小さな箱で、重さは5キロしかなかった[9][10]。操作はクランク・ハンドルによる手動で行われ、電気を使用する必要がなかった[11]。そのためシネマトグラフは鞄に入れられて、自由に持ち運ぶことができた[9]。さらに1台の装置で撮影・映写・ポジへの焼付け(現像)のすべてを行うことができ、サドゥールはその簡便さを「スタジオや焼付け工場や映写室を同時に兼ね備え、世界の到るところでも活動できる一種の魔法の旅行鞄」と表現している[11]。

撮影と映写は、フィルムを1コマずつ瞬間的に停止しては送るという間欠機構により実現される[12][13]。シネマトグラフの間欠機構は、長方形のフレームの内部で移動する偏心カムを使用したもので、偏心カムによって動くフレームの先に付いている爪でフィルムを1コマずつかき送るという仕組みである[14]。間欠機構によるフィルム送りは以下の手順で行われる[12][14]。

- フィルムの1コマがレンズの前で停止し、その際に露光または映写を行う。

- シャッターが閉じられ[注 2]、その間に爪先の2本のピンがフィルムの両端に付けられたパーフォレーションにはまり込み、1コマ分かき送る。

映写をする時は幻灯を光源に使用し、シネマトグラフの開口部を通して背後からフィルムをスクリーンに投影した[12]。シネマトグラフと幻灯の間に水を入れたフラスコを置いて映写することもあったが、このフラスコは集光レンズの役割と、発火しやすいフィルムにあたる熱を減らす役割を果たした[7][16]。フィルムの駆動速度は毎秒16コマで、これは後にサイレント映画時代のフィルムの標準速度となった[17](トーキーの導入以後は毎秒24コマが標準速度である[18])。この速度によるフィルム送りと急速なシャッターの開閉が行われることでストロボ効果が生まれ、それによりスクリーン上の映像は動く映像として見ることができた[12]。

ポジフィルムへの焼付けは、ネガティブフィルムをシネマトグラフの中の未露光のフィルムの上に正確に重ね、再露光して複写することで作成できた[12]。開発者のルイ・リュミエールによると、太陽に照らされた白い壁を光源に使用することで、ポジフィルムの焼付けをすることができたという[19]。

シネマトグラフで使用するフィルムは、長さが17メートルの35ミリ幅のセルロイド・フィルムで、1作品の上映時間は約50秒しかなかった[20][21][22]。このフィルムの長さはシネマトグラフのフィルム・マガジンに収納できる最大容量だった[20]。フィルムのパーフォレーションは、1コマの両側に正円のものを1個ずつ付けるという規格を採用したが[2]、当時はトーマス・エジソンのキネトスコープが採用した、1コマの両側に4個ずつ長方形のパーフォレーションを付けるという規格が広く普及したため、1897年頃にシネマトグラフのフィルムは両方の規格に対応できるように作られた[23][24]。シネマトグラフが最終的に採用した、35ミリ幅で両側に4個ずつパーフォレーションを付けるというフィルムの規格は、1909年にパリで開催された国際映画製作者会議で国際標準規格に決定し、現代までその基本構造はほとんど変化していない[25]。

開発

[編集]シネマトグラフに先行する研究

[編集]

映画に結び付く動く映像や投影に関する試みは、シネマトグラフが開発される数世紀も前から行われており、そのような歴史は映画前史と定義されている[26][27][28]。映画が誕生するために必要な研究領域には、以下の3つが挙げられる[27][28]。

- スクリーンに映像を投影する装置(カメラ・オブスキュラ、幻灯など)

- 仮現運動により動きを再現する装置(フェナキスティスコープ、ソーマトロープなど)

- 写真の発明と連続写真の研究

これらの領域が長い間にわたり多くの人々により研究され、19世紀末に動く写真映像が実用可能な段階にまでもたらされると、アメリカやヨーロッパで何人もの発明家により動く写真映像装置が開発され、そのひとつとしてリュミエールのシネマトグラフが登場した[27][29][30]。そのためシネマトグラフはすべてリュミエール個人のアイデアだけで発明されたものではなく、それ以前の発明家たちによる多くの研究成果に基づいて開発されたものである[30]。サドゥールは「動く写真が誕生するためには、二十人ほどの発明家が必要であった。リュミエールは彼らの発見を採用し、それらを組み合わせ、またそれらを発展させること」でシネマトグラフを創り上げたと述べている[11]。これらの先行する研究成果の中でも、とくにシネマトグラフへの直接的な影響について言及されているものとして、以下の2つが挙げられる。

- クロノフォトグラフィ

1882年にフランスの生理学者エティエンヌ=ジュール・マレーが考案したクロノフォトグラフィは、1枚の原板上に動物の動きの各段階を重ねて撮影する方法である[31]。マレーは撮影にガラス乾板を使用していたが、1888年には紙のロール・フィルムに切り替えた[32]。マレーのフィルム式クロノフォトグラフィのカメラは、レンズの前を通過するフィルムを瞬間的に停止させては露光するという間欠的な機構が使用されているが、それは今日までの映画用カメラの技術的原型と考えられており、その成果はシネマトグラフにインスピレーションを与えたとされている[30][32][33][34]。19世紀末にクロノフォトグラフィは動く写真映像の代名詞として広く使われたが、リュミエールも当初はシネマトグラフを新型のクロノフォトグラフィと位置付けていた[30][34]。また、マレーの助手のジョルジュ・ドゥメニーも独自にクロノフォトグラフィ装置を考案していたが、リュミエールは1894年から1895年にかけてドゥメニーと手紙のやり取りをしていた[30][35]。このことから映画史家の小松弘と岡田晋は、リュミエールがドゥメニーのクロノフォトグラフィを参考にした可能性があると指摘している[30][34]。

- キネトスコープ

19世紀末に同時多発的に開発された動く写真映像装置の中で最初に注目を集めたのが、トーマス・エジソンと助手のウィリアム・K・L・ディクソンが開発したキネトスコープである。キネトスコープはシネマトグラフのようにスクリーンに映写する方式ではなく、一人一人が箱の中を覗いて映像を見る装置である[8]。1894年にニューヨークで最初の商業公開が行われ、その後イギリスやフランスなどでも公開された[8][36]。映画史家のローラン・マノーニが「一つだけ確かなことは、リュミエールのシネマトグラフという発想に、キネトスコープが多大な影響を及ぼしたということである」と述べているように、シネマトグラフの開発はパリで公開されたキネトスコープの影響を受けており[37][38]、後年にオーギュスト・リュミエールは「エジソンのキネトスコープが大衆の関心を集めていた昔のことであるが、弟と私はこれがスクリーン上に投影され、動く事物や人物を忠実に再現した生ける場面を、人々の集まりの中で見せることができたら、どれほど興味深いことだろうと思った」と述べている[30]。さらにシネマトグラフは、エジソンがキネトスコープで採用した35ミリ幅のフィルム規格を踏襲した[24][30]。

シネマトグラフの開発

[編集]

オーギュストとルイのリュミエール兄弟は、リヨンにあるヨーロッパ最大の写真乾板製造会社リュミエール社の経営者である[39]。彼らがシネマトグラフを開発するのは、1894年夏頃にパリでキネトスコープを見知った父親のアントワーヌ・リュミエールから、動く写真映像装置を研究するよう指示されたのがきっかけだとされているが、その詳細ないきさつについては諸説ある[38][40][41]。映画史家のアンリ・キュブニックによると、アントワーヌはキネトスコープを1台購入し、それを息子たちに見せて研究を指示したという[24]。しかし、ルイは「キネトスコープがリュミエール工場に運び込まれたこともなければ、それを見たこともなかった」と否定している[24][41]。リュミエール社主任技師のシャルル・モワソンによると、アントワーヌは手に入れたキネトスコープのフィルムの断片を見せて、ルイたちに研究を指示したという[41][42]。

シネマトグラフの開発で最大の課題となったのは、フィルムを正確に動かすためのシステム(間欠機構)を見出すことだった[38][43][44]。まずオーギュストがこの問題に取り組んだが、よい結果が得られず失敗した[42][43]。オーギュストはシネマトグラフの技術的側面に関心を持たなくなり、その後の開発作業はルイを中心にして行われた[40][43]。やがてルイはミシンの布押えのシステム(布を押え、針で糸を通し、そして布を送り出す仕組み)から着想を得て、爪でフィルムを送る方法を考案した[4][44]。ルイによると、そのアイデアは1894年暮れのある夜、気分が優れずベッドで横になっていた時に、突然頭に浮かんだという[43]。前述のようにシネマトグラフはそれ以前の複数の研究成果に基づいたものであるが、このフィルム送りの方法は装置にオリジナリティーを与える機構となった[4]。

シネマトグラフのプロトタイプは、ルイのデッサンに基づいてモワソンが組み立てた[45]。その最初の撮影実験では、リュミエール社で作った写真用の紙のロール・フィルムを使用したが、それはアーク灯で強い光を当てて透かして見ることはできても、映写に適するような透明度を持ってはいなかった[45]。やがてルイはセルロイド・フィルムを使用することになるが、当時はフランスでセルロイド・フィルムを製造する会社がなかったため、アメリカのニューヨーク・セルロイド・カンパニーからフィルムベースを仕入れ、それにリュミエール社の感光乳剤を塗り、モワソンがミシンの原理を改良して作った機械でパーフォレーションを開けた[46]。最初の撮影を始めた時期については諸説あるが[4]、映画史家のヴァンサン・ピネルは「1895年以前にシネマトグラフは作動しなかった」と主張し[47]、ローラン・マノーニも「紙のものであれ、セルロイドのものであれ、リュミエール兄弟によって1894年に映画が撮影されたという証拠はまったくない」と述べている[37]。1895年2月までには、モワソンによりシネマトグラフの第2のプロトタイプが完成した[48]。

1895年2月13日、シネマトグラフは特許245032号として認められ、ルイとオーギュストの連名で特許証書が交付された[49][50]。この時はまだシネマトグラフという名称を使用しておらず、「クロノフォトグラフィによるプリントを撮影し、かつ見せることに役立てる装置」という名称が付けられた[15]。3月30日には追加特許が交付され、この時に初めて「シネマトグラフ」という名称が用いられた[50]。ルイによると、アントワーヌは最初「ドミトール」という名前を付けようと提案したが、ルイとオーギュストが反対して「シネマトグラフ」に決まったという[51]。その後、リュミエールはパリの機械工ジュール・カルパンティエにシネマトグラフの製造を請け負わせ[注 3]、技術的完成度を高めるために細かな改良を施した[53][54]。10月にルイはカルパンティエに25台の装置を発注したが、1896年1月初旬までに納入されたのはわずか3台で、そのうち1台はグラン・カフェでの上映会で使用された[53]。

ルイ・リュミエールによる撮影

[編集]リュミエールの最初の映画は『工場の出口』である。この作品はリュミエール社工場の正門から大勢の従業員が出てくるところを写したもので[55]、1895年3月19日に撮影され、3月22日の最初のシネマトグラフの上映会(学者や専門家向けの上映を参照)で公開された[56][57]。それから1895年12月にかけて、リュミエールは上映用作品のストックを備えるため、約40本の作品を撮影した[58][59]。これらの作品を撮影したのはルイであり、オーギュストは『草焼き』の1本しか撮影していない[19]。

ルイが撮影した作品の多くは、会社のあるリヨンや別荘のあるラ・シオタで家族や友人、リュミエール社の従業員などを被写体にして、日常のありふれた光景を撮影した実写映画[注 4]である[19][58][61][62]。例えば、『赤ん坊の食事』はリヨンにある自宅の庭でオーギュスト夫妻と娘が食事をしているところを撮影しており、『エカルテ遊び』はアントワーヌとその友人がトランプ遊びをしている姿を撮影している[19][63]。ほかにも『金魚釣り』『港を離れる小舟』『子供の口喧嘩』などにリュミエール兄弟の妻や娘が出演している[63]。数人の映画史家は、こうした作品にはリュミエールのホーム・ムービー的な性格が強いと指摘している[58][62]。

ルイは実写映画以外にも、『水をかけられた散水夫』『自動ソーセージ屋』『写真家』などの喜劇的なシチュエーションによるドラマ仕立ての作品も撮影している[64]。その中でも有名な作品が『水をかけられた散水夫』である。この作品は庭師がホースで水を撒いているところに、子供がやって来てホースを踏みつけ、なぜ水が止まったのかと庭師がホースを覗き込むと、すかさず子供が足を離し、庭師はずぶ濡れになってしまうという内容で[65]、リュミエールの別荘の庭師とリュミエール社工場の見習工が出演した[20]。中条省平によると、この作品は世界最初の喜劇映画といわれ、後に隆盛をきわめるスラップスティック・コメディ映画の原型を成しているという[65]。

公開

[編集]学者や専門家向けの上映

[編集]1895年2月にシネマトグラフの特許が交付されてから、12月末に最初の商業上映が開始するまでの間、リュミエールは学術研究者や写真専門家向けの集会などでシネマトグラフの上映を数回行った[39][66]。その最初の上映、すなわちシネマトグラフが最初に人々の前に披露されたのは、1895年3月22日にパリの国立工業奨励協会で行われた3月例会においてである[67]。例会ではルイによる写真産業とカラー写真に関する講演会が行われ、その際にシネマトグラフで『工場の出口』が上映された[67]。この例会には写真会社のゴーモン社の経営者であるレオン・ゴーモンと秘書のアリス・ギイも出席していた[67][68]。ゴーモンはシネマトグラフの上映に刺激を受けて映画事業に進出し、やがてゴーモン社はパテ社に続くフランス映画を代表する映画会社となった[68][69]。アリス・ギイも後にゴーモン社で映画製作を行い、世界最初の女性映画監督となった[70]。

6月10日にはリヨンの証券取引所ホールで行われたフランス写真協会会議の席上で[66]、『工場の出口』『水をかけられた散水夫』『赤ん坊の食事』など8本の作品が上映された[73]。会議の報告書では、シネマトグラフを「達せられた進歩は著しい。あとはもはや蓄音機の組合せと色彩によってそれを補うことしか残っていない。そうなれば、人生のできる限り正確な再現となるに違いない」と評し、上映作品に熱狂的な称賛の拍手が送られたと記した[73]。6月12日にはベルクール広場の店で催された写真協会の打ち上げパーティーで、10日に上映した8本に加えて、6月11日に会議出席者の小旅行を撮影した『ヌーヴィル=シュル=ソーヌへの会議出席者の到着』と、フランス写真協会会長のピエール・ジャンサンとリヨン写真同好会会長のラグランジュの対話を撮影した『ジャンサン氏とラグランジュ氏の討論』の2本が上映された[71][72]。『ジャンサン氏とラグランジュ氏の討論』を上映した時には、ラグランジュがスクリーンの裏に隠れ、撮影の時に話した言葉を喋ることで、映像と音声を同期させる試みが行われた[71]。

7月11日にはパリで開かれた学術雑誌の集まりで、150人ほどの招待客を前にして10本の作品が上映された[66][72]。9月22日にはラ・シオタのアントワーヌの別荘で、約150人の招待客に向けて『工場の出口』などが上映された[66][74]。11月10日にはブリュッセルで行われたベルギー写真協会の集会で上映されたが、これは最初のフランス国外におけるシネマトグラフの上映となった[74]。11月16日にはソルボンヌで上映が行われたが、この時は数多くの学者や名士が出席し、上映に先立ってジャン・ガストン・ダルブー、ガブリエル・リップマンなどによる講演が行われた[74]。

最初の商業上映

[編集]グラン・カフェでの上映会

[編集]

学術研究者や専門家向けの集会で上映を重ねたリュミエールは、1895年末までにシネマトグラフの商業上映に向けて準備を進めた[75]。上映会場は、アントワーヌから依頼を受けた写真家のクレマン・モーリスの手配により、パリ中心部のキャピュシーヌ大通り14番地にあるグラン・カフェ[注 5]の地階の「サロン・アンディアン(インドの間)」を借りることにした[76][77]。サロン・アンディアンは広さが100平方メートルほどの東洋風の装飾が施された部屋で、大通りから直接入れる入口があった[75]。元々はビリヤード場として使用されていたが、一部のプロの球戯者がその腕で素人相手に荒稼ぎするという行為が問題になり、警察がカフェでのビリヤードを禁止したため、それ以後は空き部屋となっていた[76]。

モーリスは会場の賃貸についてグラン・カフェの所有者ヴォルピニと交渉し、収益の2割を支払うことを申し出たが、シネマトグラフの成功に不安を抱いたヴォルピニは「今さら幻灯など、猫も見ませんよ」とモーリスに言い、1日30フランの賃貸料を支払うことを要求した[75][76][77]。こうした事情もあり、入場料は他の観劇よりもやや割高の1フランと定められた[75]。商業上映を始める時期については、年末になるとパリの大通りに露店や見世物小屋が並び、多くの人々で賑わうことから、それに合わせてクリスマスから元日までの間に設定した[75][76]。

シネマトグラフの商業上映の初日は、1895年12月28日土曜日の午後である[75]。上映を仕切ったのはアントワーヌとモーリスで、シネマトグラフの操作はモワソンが担当し、徒弟のジャック・デュコムとフランシス・ドゥブリエが補佐した[78][79]。リュミエール兄弟は興行の手配をすべて父親に委ね、当日はリヨンに留まっていたため、上映に立ち会ってはいなかった[80][81]。初日の出席者は招待された学術担当記者や劇場支配人などで、その中にはロベール=ウーダン劇場支配人のジョルジュ・メリエスもいた[75]。メリエスは初日の上映の様子について以下のように述べている。

私や招かれたほかの人たちの眼前に小さなスクリーンが広げられ、まもなくリヨンのベルクール広場を撮った<動かない>写真が投影された。すこし呆れて私は隣の人に呟きかける。「こんな投影を見せるために、私たちに足を運ばせたのか。これなら十年以上もまえから自分で見せている」こうした囁きを終わらないうちに、一台の馬車が私たちの方へ前進し、そのあとにほかの車や通行人、一言で表わせば、街路で動くあらゆるものが続いた。この光景を眺めて私たちはみな口を開けて茫然となり、極度なまでに仰天した。(中略)上映が終わる頃には、熱狂状態となった。そして、いかにしてこのような成果に達したか、とだれもが不思議に思った[78]。

上映終了後、メリエスは直ちにシネマトグラフを1万フランで買い取ることをアントワーヌに申し出た。同じく招待されていたグレヴァン博物館の館長も2万フラン、フォリー・ベルジェールの支配人は5万フランで購入を申し出た[78][82]。しかし、アントワーヌは、シネマトグラフが大きな秘密であり、それを売る気はなく、自分で興行するつもりだと言って拒否し[78][83]、メリエスに「しばらくは珍奇な科学的見世物として開発されるでしょう。そうした期間を過ぎれば、これに商業的な未来などないのです」と述べた[84]。これはリュミエール父子がシネマトグラフをひとつの科学的課題と見なし、それに大きな期待を寄せていなかったことを意味する発言として解釈されている[82][83][84][85]。その後、メリエスは別の映画装置を入手して映画製作を始め、1900年代にかけてトリック撮影を用いた作品などで人気を博した[86]。

初日の収入はわずか33フラン[85][80](35フランの説もある[87])で、サロン・アンディアンの賃貸料を支払えるほどしかなく、成功したとは到底いえなかった[85][87]。しかし、翌日から人気が出始め、やがて1日の収入は2000フランから2500フランにまで増え、最高では1日に5000フランの収入を得た[80][87]。モーリスによると、入口で警官が整理する必要があるほど観客が殺到し、時には300メートルもの行列ができたという[80]。こうした需要の増加により、グラン・カフェでの上映は毎日20回以上行われた[88]。各回の興行時間はフィルムの装填や観客の入れ替えを含めて30分程度で、10本程度の作品でプログラムが組まれ、適宜作品は組替えられた[88][89]。

上映された作品

[編集]

グラン・カフェで上映された作品は、1895年にルイがストック用に撮影した1分足らずのフィルムである[88][89]。初日の12月28日の上映作品には『工場の出口』『水をかけられた散水夫』などが含まれていると考えられているが、その日のプログラムは存在せず、当時の観客の証言も別の日の上映作品と混同している場合があるため、正確な作品のタイトルを特定することはできない[88]。現存最古の上映プログラムは1896年1月9日のもので、そこに記されている10本の作品は以下の通りである[88][90]。

- 工場の出口(La Sortie de l'usine Lumière à Lyon)

- 馬芸会(La Voltige)

- 金魚釣り(La Pêche aux poissons rouges)

- ヌーヴィル=シュル=ソーヌへの会議出席者の到着(Le Débarquement du congrès de photographie à Lyon)

- 鍛冶屋(Les Forgerons)

- 水をかけられた散水夫(Le Jardinier)

- 赤ん坊の食事(Le Repas)

- 毛布ごと放り投げ(Le Saut à la couverture)

- コルドリエ広場(La Place des Cordeliers à Lyon)

- 海水浴(La Mer)

グラン・カフェで上映された作品の中で、最も大きな成功を収めた作品のひとつが『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1896年1月初公開)である[88]。この作品はラ・シオタ駅のプラットホームに滑り込む列車を、画面の奥から手前へと近づいてくるような構図で撮影している[61][91]。これが上映された時、観客は自分たちに向かって列車が突進してくるように見え、怖くなって逃げ出したというエピソードが知られているが、これはシネマトグラフの広告キャンペーンによって生まれた誇張であると考えられている[62][92]。

映画の誕生

[編集]グラン・カフェでの上映会が行われた1895年は、欧米で同時多発的に行われたスクリーン映写式による映画装置の開発がピークに達した年であり、そのうち数人の発明者はシネマトグラフよりも先に商業上映を行っていた[12][66]。例えば、5月20日にレイサム兄弟とディクソンが開発したパントプティコン、9月にトーマス・アーマットとチャールズ・フランシス・ジェンキンスが開発したファントスコープ、11月1日にドイツのスクラダノフスキー兄弟が開発したビオスコープが、それぞれ商業上映を始めている[90]。しかし、シネマトグラフはこうした映画装置の中で最も技術的完成度が高く、商業上映もこれらの装置よりも大きく長期的な成功を収めた[27][66]。さらにリュミエール以外の発明者は資本を持たない個人研究者だったのに対し、リュミエールは自分の技術成果を事業化していけるだけの資本を所有する企業家だったため、後述するようにシネマトグラフを世界的に普及させることができた[4][89][93]。こうしたシネマトグラフの技術的かつ経済的な優位性により、一般的には1895年12月28日のシネマトグラフの最初の商業上映を以て「映画の誕生」と見なされている[12][27][92]。1995年に映画誕生100周年を記念して世界各国で催しが行われたが、これもシネマトグラフの最初の商業上映をもとにしている[92][94]。

普及と衰退

[編集]リュミエール社によるシネマトグラフの事業化

[編集]グラン・カフェでの上映会は成功を収めたが、リュミエールはシネマトグラフを束の間の流行品と見なしていたため、その熱が冷めてしまう前にあらゆる利益を急いで引き出さなければならないと考えていた[95]。また、グラン・カフェで上映会を行う前から、リュミエールのもとにはシネマトグラフの購入や上映権の譲渡を求める問い合わせが殺到していた[96]。そこで1896年初頭からリュミエール社は、以前から計画を立てていたシネマトグラフを世界中で利用するための新事業に着手した[95][97]。まず1月初めに、カルパンティエに200台のシネマトグラフを製造するよう依頼した[98]。これとほぼ同時に、フィルム製造業者のヴィクトル・プランションにセルロイドを用いた感光フィルムの研究をさせ、リヨンにセルロイド工場を設立してフィルムの生産を始めた[97]。

リュミエール社はシネマトグラフを市販せず、自分たちの独占的管理下に置いた[97][98]。小松弘はその理由を、シネマトグラフを売り渡すことでその仕組みが知られ、容易にコピーが作られるのを避けるためと、長期的な利益を得るためであると指摘している[97]。リュミエール社はシネマトグラフを操作する技師を養成したあと、彼らを世界各地に派遣し、代理人制度のもと現地で上映会と撮影を行うという経営戦略を採り入れた[98][99]。代理人制度は、その土地で信頼できると認めた人物を興行代理人に任命し、彼らにシネマトグラフの上映権を一定の条件のもとに譲渡するというシステムである[97][99]。興行代理人はシネマトグラフを無料で貸与され、総売り上げの半分を受け取ったが、その代わりにシネマトグラフの技師の給料と上映会の費用を負担した[97][100]。

世界各地でのシネマトグラフの上映会は、劇場やホテルなどを会場にして数週間から数ヶ月行われた[101]。1回の興行時間は20分から30分ほどで、10本または12本の短編作品でプログラムが組まれ、時には講演者による紹介や解説が付けられた[102]。このように複数の短編作品でプログラムを組むという上映パターンは、映画史初期に普及した各地のフェアグラウンド(市場やサーカスが開かれる公有地)を回る巡回映画興行で踏襲され、その後何年にもわたって残ることになった[103]。また、シネマトグラフはその国の権力者や王侯貴族の前で上映会が行われたり、彼らを撮影したりすることもあり、それはシネマトグラフを広く宣伝するための効果的な方法となった[104][105]。

リュミエール社技師

[編集]リュミエール社が世界各地に派遣したシネマトグラフを操作する技師(以下、リュミエール社技師と表記)は、女性を含めて50人以上いたとされているが、彼らの名前と活動の詳細については充分に解明されてはいない[106][107]。その中でも足跡がかなりの程度まで分かっているのは、以下の人たちである(カッコ内は訪問した国や地域)。

- アレクサンドル・プロミオ(スペイン、ロシア、イタリア、アメリカ、エジプト、トルコ、スウェーデンなど)[108]

- フェリックス・メスギッシュ(アメリカ、カナダ、ロシアなど)[109]

- フランシス・ドゥブリエ(ベルギー、オランダ、ロシアなど)[110]

- シャルル・モワソン(ドイツ、ロシアなど)[111]

- コンスタン・ジレル(ドイツ、スイス、日本など)[112]

- ガブリエル・ヴェール(メキシコ、キューバ、カナダ、日本、インドシナなど)[79]

- マリウス・セスティエ(インド、オーストラリア)[113]

- マリウス・シャピイス(ロシア)[114]

リュミエール社技師は多くの場合、数人でスタッフを組んで外国に赴き、興行代理人とともにシネマトグラフの普及に努めたが、同じ国にいくつもの異なる技師のグループが組織されることもあった[106]。技師は上映会場でシネマトグラフを操作し、収益を管理する役目も担った[97][100]。シネマトグラフの機構は秘密だったため、技師はいかなる事情があっても装置を手放すことはできず、ある技師は晩餐会に招かれたときもシネマトグラフを持っていき、ずっと足元に置いていたという[101][102]。ドゥブリエによると、外国に派遣される際にルイから「このカメラから目を離すんじゃないよ」と忠告されたため、眠る時も枕の下にシネマトグラフを置いていたという[110]。技師は上映だけでなく作品の撮影も行ったが、そのフィルムはリュミエール社に送られ、会社のカタログに登録された[97][99][102]。しかし、技師の中で撮影や現像ができる人は限られており、多くは単なる映写技師だったため、シネマトグラフの上映が行われても、撮影が行われなかった場所はいくつかあった[115]。

シネマトグラフの世界伝播

[編集]リュミエール社の事業展開により、シネマトグラフはグラン・カフェでの上映会から半年も経たないうちにイギリス、ベルギー、オランダ、ドイツ、スイス、スペイン、イタリア、ロシア、スウェーデン、アメリカなどの欧米の国々に伝播し、その後間もなくエジプト、トルコ、インド、オーストラリア、キューバ、日本、メキシコ、インドシナなど、遠方の国や地域にも上陸した[95][101]。エリック・バーナウは「グラン・カフェでの上映会の2年後には、南極を除くすべての大陸をリュミエール社技師が駆けめぐるようになっていた」と述べている[101]。多くの国ではシネマトグラフが伝来したことで映画史が始まっており、リュミエール社が立ち去ったあとを引き継いだ新たな会社や、リュミエール社技師から技術指導を受けた人物、シネマトグラフもしくはその類似装置や他社製品を入手した人物などにより、その国での映画上映と撮影が受け継がれ、映画産業が発展するのに影響を与えた[103][116]。各国におけるシネマトグラフの伝播の詳細は「各国での上映と撮影」を参照。

| 公開年月日 | 国 | 都市 | 上映会場 | リュミエール社技師または興行代理人 |

|---|---|---|---|---|

| 1896年2月20日 | ロンドン | 王立科学技術会館(ポリテクニック) | フェリシアン・トルウィー | |

| 1896年4月20日 | ケルン | Deutschen Automatengesellschaft Stollwerck & Co.のホール | ルートヴィヒ・シュトルヴェルク | |

| 1896年5月4日 | サンクトペテルブルク | 夏季劇場アクアリウム | ||

| 1896年5月15日 | マドリード | ロシア・ホテル | アレクサンドル・プロミオ | |

| 1896年6月27日 | モントリオール | カフェ=コンセール・パラス | ルイ・ミニエ、ルイ・ピュピエ | |

| 1896年6月28日 | マルメ | 夏の劇場(工業および手工業の博覧会場内) | ||

| 1896年6月29日 | ニューヨーク | キース・ユニオン・スクエア劇場 | フェリックス・メスギッシュ、チャールズ・スミス・ハード | |

| 1896年7月7日 | ボンベイ | ワトソンズ・ホテル | マリウス・セスティエ | |

| 1896年8月15日 | メキシコシティ | ドロゲリア・プラテロス | ガブリエル・ヴェール、フェルナンド・ポン・ベルナール | |

| 1896年9月28日 | シドニー | サロン・リュミエール | マリウス・セスティエ、ウォルター・バーネット | |

| 1897年1月24日 | ハバナ | 旧市街パセオ・デル・プラドの一角 | ガブリエル・ヴェール | |

| 1897年2月15日 | 大阪 | 南地演舞場 | コンスタン・ジレル、稲畑勝太郎 |

シネマトグラフの衰退

[編集]シネマトグラフが世界各地で上映されて成功を収め、映画が高い収益を生む優れた事業であることが証明されると、世界中で数多くの映画装置が作られ、映画興行も盛んに行われるようになった[117][118]。1897年までに映画に対する需要は増大し、リュミエール社に対抗する競争相手も数多く登場した[116][117][118]。例えば、エジソン社がヴァイタスコープ、アメリカン・ミュートスコープ社がバイオグラフ、ゴーモン社がクロノフォトグラフ・ジョルジュ・ドゥメニー、ロバート・W・ポールがシアトログラフを販売した[119][120]。また、ヨーロッパではバクスター&レイ社の「B&Wシネマトグラフ[注 6]」やアンリ・ジョリの「シネマトグラフ・ジョリ[注 7]」をはじめ、「シネマトグラフ・サンソン」「シネマトグラフ・エジソン」「シネマトグラフ E・ピルー」など、シネマトグラフの名称が付けられた装置や模造品が多く出回っていた[126][127]。

映画をめぐる競争は世界的に激化し、リュミエール社のシネマトグラフは当初の独占的な成功を維持するのが難しくなっていた[117]。さらにシネマトグラフの上映場所が増えるにつれ、リュミエール社技師だけですべてを管理することができなくなるなど、リュミエール社の事業も増大する映画需要に応えきれなくなっていた[97][116]。こうした理由により、1897年5月1日にリュミエール社は代理人制度による独占的管理を止め、シネマトグラフとフィルムの販売を開始した[127][128]。装置1台の値段は、付属品を含めて1650フランだった[127]。同年にはカルパンティエにより上映のみを目的としたシネマトグラフが製造され、1台300フランで市販された[127][129]。

しかし、その後のリュミエール社のシネマトグラフ事業は上手くいかなかった。この頃にはシネマトグラフよりも良質な装置が出回っていたこともあり、シネマトグラフの販売で成功を収めることができなかった[130]。1900年前後にはリュミエール社のための作品を撮影する技師は数人しかいなくなり、フィルムの本数も1897年までは毎年平均400本撮影されていたのに対し、1898年以降は毎年平均50本ほどにまで減少した[131][132]。やがてリュミエール社はシネマトグラフの特許をパテ社に売却し、1905年に映画撮影を中止した[99][116]。パテ社はシネマトグラフの特許を活用して「Pathé Professionnelle」という映画用カメラを製造販売したが、これはサイレント映画時代に世界で最も広く普及したカメラのひとつとなった[133]。

リュミエール映画

[編集]1895年から1905年にかけてリュミエール社がシネマトグラフで撮影し、同社のカタログに掲載された作品(リュミエール映画)は1423本存在する[134](1422本とする資料もある[99])。そのうち1405本の作品は、2005年にユネスコの世界の記憶に登録された[134]。映画史研究者の古賀太によると、これ以外にもカタログに掲載されなかった作品、すなわち販売用ではない作品が少なくとも500本は存在するという[99]。これらのリュミエール映画の中で、リュミエール兄弟が自ら撮影したのは全体の1割にも満たず、それ以外のほとんどはリュミエール社技師が撮影したものであるが[21]、撮影者が特定できる作品は700本しかないと考えられている[135]。

リュミエール映画の大部分を占めるのは、世界各地の日常風景、王室の公式行事、軍隊、祭りなどを撮影した実写映画[注 4] である[136][137]。リュミエール社技師が訪れた場所で撮影した作品は、わざと街頭でカメラを構えて広く宣伝することで、それを見た人たちは自分がカメラに映っているかもしれないと思って上映会場に足を運んだため、その地で最も呼び物となる作品となった[101][102]。リュミエール社の実写映画は、1896年から1897年にかけて最も成功した映画であり、世界中の競合会社はそれを模倣した作品を作った。サドゥールによると、ルイの作品『工場の出口』『列車の到着』などはそれぞれ10本ずつ模倣作品が作られたという[138]。また、『水をかけられた散水夫』のような劇的筋立てを持つ作品もいくつか存在し、1897年には『マラーの死』『シャルル一世の暗殺』のような歴史映画や、『イエス・キリストの生涯と受難』『ファウスト』などが作られた[131][139]。

リュミエール映画はいくつかの新たな技術的試みを行った。1896年1月にグラン・カフェで『壁の取り壊し』を上映した時には、通常に上映したあとにフィルムを逆回転して映写し、壊れた壁が元に戻るという映像を見せた[19]。この試みは映画史初期に流行したトリック映画の最初期のものである[140]。世界最初の移動撮影を実現したのもリュミエール映画である[106][140]。当時は固定カメラによる撮影が基本だったが、1896年9月にドイツを訪れたコンスタン・ジレルは、ライン川を渡る船からその眺めをシネマトグラフに収め、初めて動く乗り物からの移動撮影を試みた[106][112]。同時期にイタリアを訪れたアレクサンドル・プロミオも、ヴェネツィアの運河で動くゴンドラから沿岸の建物を撮影した『船から撮影された大運河のパノラマ』を発表した[106]。プロミオは「動かぬ映画が動くものを再現してくれるとするなら、この命題をひっくり返して、動く映画によって動かぬものを再現することができるのではないか」という発想から、移動撮影を試みたという[140]。その後リュミエール映画では、列車や船などの動く乗り物から移動撮影した作品が数十本作られ、それらの作品は「パノラマ」という名称でジャンル化された[140][141]。

各国での上映と撮影

[編集]ヨーロッパ

[編集]フランス

[編集]グラン・カフェでの上映会は、興行代理人のクレマン・モーリスのもとで数年間続けられたが[64][142]、パリではそれ以外の場所でもシネマトグラフが上映された。1896年1月にはオペラ座で催された仮面舞踏会のアトラクションとして上映され、グラン・カフェの観客とは異なる階層の前でも披露された[85][143]。さらにグラン・カフェ近くのオランピア劇場、カフェ・コン・エルドラド、デュファイエル百貨店でも上映が行われ、同年5月にはサン・ドニ通り6番地に常設映画館「シネマトグラフ・リュミエール」が開館した[90][143]。1月25日にはリュミエールの地元リヨンにも常設の上映会場が開館し[102]、2月18日にボルドー、2月28日にニース、3月6日にマルセイユ、3月23日にランス、4月2日にモンペリエ、4月5日にサン=テティエンヌ、4月16日にナンシー、4月24日にルーアン、4月27日にル・アーヴル、4月28日にナントでも上映が行われた[90]。

1900年に開催されたパリ万国博覧会では、リュミエールが考案した巨大なシネマトグラフが公開された。これは幅21メートル、高さ16メートルの巨大なスクリーンに、特製のシネマトグラフで70ミリフィルムの映像を映写するという大型映画の試みである。リュミエールはエッフェル塔の脚に巨大スクリーンを据え付けて上映するつもりだったが、風でスクリーンが破れる恐れがあったため、機械陳列館に設置した[144][145]。この見世物は高い成功を収めたが、ジョルジュ・サドゥールは「スクリーンの大きさを除けば、注目に値するものは何もなかった」と述べている[144]。

イギリス

[編集]1896年2月20日、ロンドンのリージェント・ストリートにある王立科学技術会館(ポリテクニック、現在のウエストミンスター大学)の「マールバラ・ホール」で最初の商業上映が行われた[107]。興行代理人はアントワーヌ・リュミエールの友人である奇術師のフェリシアン・トルウィーが務め[注 8]、シネマトグラフの操作はポリテクニックの電気技師であるマット・レイモンが担当した[107][147]。上映初日の様子を記した『セント・ポール・マガジン』は、「有力新聞と芸術団体も当日の催しに招待され、新たな驚異への評価、好意的であるばかりか、熱狂的な評価を示した」と述べている[148]。この上映会はシネマトグラフがフランス国外で最初に成功を収めた商業上映となったが[107]、イギリスで最初のスクリーン映写式による映画上映ではなかった。その1ヶ月前の1896年1月14日には、ロンドンの王立写真協会でバート・エイカーズが開発した映写機キネティック・ランタンの上映会が行われていた[149]。2月20日のシネマトグラフの初上映当日には、ロンドンのフィンズベリー工科大学でロバート・W・ポールのシアトログラフの上映会も行われていた[150]。

王立科学技術会館での上映会は3ヶ月の契約だったが、トルウィーはその評判の大きさに自信をつけ、3月9日からはレスター・スクウェアにあるミュージック・ホールのエンパイア劇場でも上映を始めた[90][148]。しかし、3月25日には近くのアルハンブラ劇場でシアトログラフの上映が開始しており、1897年頃まではシネマトグラフとシアトログラフがイギリス国内で競合する状態となった[148]。エンパイア劇場での上映は1897年7月まで続き、その間にレイモンによりカーディフ、マンチェスター、リヴァプールなどの都市でも上映会が開かれた[148]。また、エンパイア劇場を写した『Entrée du Cinématographe』やウェストミンスター橋を写した『Pont de Westminster』などの作品の撮影も行われた[147]。

ロシア

[編集]ロシアで最初のシネマトグラフの商業上映は、1896年5月4日にサンクトペテルブルクの夏季劇場「アクアリウム(水族館)」で行われた[151][152]。上映はそこで上演されていた舞台の幕間に行われ、『ラ・シオタ駅への列車の到着』『エカルテ遊び』『海水浴』などが上映された[153]。続いてモスクワの夏季劇場「エルミタージュ」でも上映された[151]。6月にはニジニ・ノヴゴロドで開催された全ロシア博覧会で、フランス人企業家のシャルル・オーモンが開いた「カフェ・シャンタン」の寄席番組の目玉として上映された[154]。この会場でシネマトグラフを見た観客のひとりにマクシム・ゴーリキーがおり[154][155]、彼はその印象について地元の新聞に次のように書いている。

昨晩、私は影の王国のなかにいた。もしあなた方に、そこにいるということが一体どれほど奇妙であるかが分かっていただけたなら。それは、音のない、色のない世界である。そこに在るすべてのもの――大地、木々、人々、水そして空気――は、単調な灰色のうちに浸されている。灰色の空を横切る灰色の太陽の光、灰色の顔に灰色の瞳、木々の葉の色も、灰を被ったようである。それは生命ではなく、その影である。それは動きではなく、音を欠いた亡霊である[156]。

ロシアにおける興行代理人はアルトゥール・グリューネヴァルトで[102]、リュミエール社技師のフランシス・ドゥブリエ、フェリックス・メスギッシュ、マリウス・シャピイス、アレクサンドル・プロミオの4人が、それぞれ異なる地方で上映または撮影を行った[106][108]。最初にロシアを訪れたドゥブリエはシャルル・モワソンとともに、5月14日にモスクワのクレムリンで行われたニコライ2世の戴冠式の模様を撮影した[110][155]。その数本の映像は『ロシア皇帝ニコライ二世の戴冠式』と総称され、ロシアで最初に撮影された映画と考えられている[155]。戴冠式の数日後には、モスクワ近郊のホディンカ原で行われる新皇帝に民衆が拝謁する式典を撮影しようとしたが、そこでは皇帝から贈呈される記念品を求めて50万人の群衆が押し寄せ、その混乱で1000人を超す死者が出る事件(ホディンカの惨事)が起きた。ドゥブリエはこの惨状をシネマトグラフに収めたが、騒ぎが収まると警官に拘留され、機材とフィルムはすべて没収されてしまった[141][151][155]。

当時17歳だったシャピイスは、ドゥブリエと同じ時期にロシアを訪問し、約1年半もそこに滞在した[114][157]。シャピイスは代理人のグリューネヴァルトや映写技師のポール・デコールなどと技師団を組織し、6月のサンクトペテルブルクを皮切りに、当時のロシア帝国を構成する地域であるウクライナのオデッサ、キエフ、グルジアのトビリシなどの都市でシネマトグラフを上映した[106][114][157]。プロミオは、7月にサンクトペテルブルクでニコライ2世とアレクサンドラ皇后の前でシネマトグラフを上映して見せ、1897年には仏大統領フェリックス・フォールのロシア訪問の様子を撮影するために再訪した[108]。同年10月にメスギッシュはロシアを訪れ、ヤルタでニコライ2世にシネマトグラフを上映して見せた。その後もメスギッシュはロシア中を巡回したが、1898年にニジニ・ノヴゴロドの縁日で上映した時には、庶民の観客がシネマトグラフを悪魔の仕業だと思い込み、上映会場を放火するという出来事が起きた[158]。

その後ドゥブリエは2度目のロシア旅行を行った[159]。1898年に南ロシアのユダヤ人居住区を訪れた時に、そこでドレフュス事件が大きな関心を集めていたことを知ったドゥブリエは、自分の持っていたドレフュス事件とは関係のない数十本のフィルムから適当な場面を選び、それを繋ぎ合わせることで、あたかもドレフュス事件の経過を伝えているように見せかけたルポタージュ映画を作った。例えば、一人の隊長に率いられたフランス人兵士が行進する場面は「逮捕される前のドレフュス」、パリの大きな建物の場面は「ドレフュスの軍法会議」、タグボートが船を迎えに行く場面は「軍艦に運ばれるドレフュス」、ナイル川デルタの場面は「ドレフュスが収監された悪魔島」の映像になった。これら一連の映像は言葉による説明を加えて上映され、観客は本当のドレフュス事件の映像であると信じ込んだ[159][160]。このような全く関係のないフィルムを繋ぎ合わせて新たな意味を作るという編集方法は、1920年代にソビエトの映画人が提唱したモンタージュ理論のひとつであるクレショフ効果を先取りした例と見なされている[159]。

スペイン

[編集]1896年4月にアレクサンドル・プロミオはスペインを訪れ、5月13日にマドリードのサン・ヘロニモ通りにある高級ホテル「露西亜館(オテル・デ・ルシア)」で、フランス大使などの要人を対象としたプライベートのシネマトグラフの上映会を行った[108]。その2日後でマドリードの守護聖人聖イシドロの祝日にあたる5月15日には、露西亜館でスペイン最初のシネマトグラフの商業上映を始めた[161]。この日の上映作品には、プロミオがマドリードで撮影した『ビカルバロでの砲兵隊の演習』『王宮からの槍兵隊の退出風景』『サン・ルイス・フランス人学校からの女子学生の下校風景』などが含まれていた[162]。プロミオの旅行日誌によると、スペイン王妃のマリア・クリスティーナの好意により、王宮の騎兵隊や歩兵隊の情景を撮影することができたという[163]。また、プロミオは王妃の前でシネマトグラフのプライベート上映も行っている[108]。

その後、2人のスペイン人がシネマトグラフをきっかけに映画撮影を始め、スペイン映画のパイオニアとなった。マドリードでシネマトグラフの上映を見たエドゥアルド・ヒメーノ・コレアスは、フランスに赴いてシネマトグラフを購入し、スペインの町で上映をして回った[163][164]。サラゴサの守護聖人の祝祭を訪れた時は、ほかにも映画の興行を行う者がいたことから、上映作品で特色を打ち出すため、自分で作品を撮影することを考えた。こうしてヒメーノが1896年10月に撮影したのが『サラゴサのピラール大聖堂での大ミサ後の退出風景』で、これが最初のスペイン人が撮影したスペイン映画となった[164]。バルセロナのフルクトゥオッソ・ヘラベルトは、1897年にシネマトグラフにヒントを得て映画用カメラを組み立て、スペインで最初の劇映画『カフェの喧嘩』を撮影した。ヘラベルトは1928年までに100本を超える作品を撮影し、サイレント映画時代のスペイン映画を開拓しリードする存在となった[165]。

その他の国

[編集]

ベルギーでは、グラン・カフェでの上映会よりも前に私的な上映会が行われていたが、最初の商業上映は1896年3月1日にブリュッセルのグラン=プラス界隈にある新聞社の特別室で行われた[166]。1897年にはプロミオがストックホルムへ向かう途中にベルギーを訪れ、ブリュッセルの通りや広場、アントワープの港湾と街並みなどを撮影した[166][167]。隣国のオランダでは、1896年5月18日にドゥブリエがアムステルダムでシネマトグラフの上映を行ったが、現地で作品の撮影は行われていない[110][115]。

オーストリア(当時はオーストリア=ハンガリー帝国)では、興行代理人のユジェーヌ・デュポンにより、1896年3月28日からウィーンのケルントナー通り45番地にある建物で最初の商業上映が行われた[168]。4月17日には皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が上映会場を訪れてシネマトグラフを鑑賞し、日刊紙『新自由新聞』は皇帝がシネマトグラフに「強い関心を示した」と報じた。永冶日出雄によると、フランツ・ヨーゼフ1世は電話や自動車などの技術的発明に拒否反応を示していたため、シネマトグラフに関心を寄せたのは王家として異例の対応だったという[169]。同年4月にはハンガリーのブダペストにあるロイヤル・ホテル館内のカフェで上映され、当時開催されていた建国千年祭の光景も撮影された[170]。

イタリアでは、1896年3月以降にローマ、ミラノ、トリノなどで上映会が行われた[90]。同年8月にはリュミエール社技師のピエール・シャピイスが訪れ、ヴェネツィアのサン・マルコ広場近くの劇場で上映したのを皮切りに、翌年にかけてイタリアの主要都市を上映して回った[171]。同年後半にはプロミオがヴェネツィアを撮影に訪れた[108]。興行代理人を務めた写真家のヴィットリオ・カルチーナは、リュミエール社のために国王ウンベルト1世の王室行事などを撮影し、イタリア人で最初の映画カメラマンとなった[172]。その後、2人のイタリア人がシネマトグラフをきっかけに映画事業を始め、イタリア映画のパイオニアとなった。ミラノの写真家イタロ・パッキオーニは、地元でシネマトグラフを見てその商業的価値を悟り、リュミエールに購入を申し出たが断られたため、独自にカメラを組み立てて映画撮影を始めた[173]。人気喜劇役者のレオポルド・フレゴリは、リヨンを訪れた際にリュミエールと知り合い、彼らにシネマトグラフの操作方法を学んでその使用許可を貰い、イタリア国内で映画上映や撮影を行った[174][175]。

ドイツでは、1896年4月16日にケルンにあるシュトルヴェルク社工場の食堂で最初の上映が行われた[176][177]。シュトルヴェルク社はドイツを代表するチョコレート製造会社で、その経営者であるルートヴィヒ・シュトルヴェルクはロンドンでシネマトグラフを見たのがきっかけで、ドイツにおけるリュミエール社の興行代理人になった[178]。4月20日からはシュトルヴェルク社の子会社Deutschen Automaten-Gesellschaft Stollwerck & Co.(DAG)が借りたホールで商業上映が行われた[177]。シュトルヴェルクのもとでシネマトグラフを操作したシャルル・モワソンは、5月にケルン大聖堂から出てくる人々、ホームに到着する列車、シュトルヴェルク社工場の門から出てくる労働者などの映像を撮影し、5月23日にケルンの人々の前で初披露された[177]。4月28日にはベルリンでも上映会が行われ[90]、さらにシュトゥットガルト、ドレスデン、ハンブルク、ハノーファー、キールなどの都市でも上映された[176]。9月にはコンスタン・ジレルがドイツを訪れ、ヴィルヘルム1世の記念碑の除幕式、プロイセンの軍隊の大演習、ライン川を進む船からのパノラマ作品などを撮影した[112]。

スウェーデンでは、1896年6月28日にマルメの工業および手工業の博覧会の場内に設けられた「夏の劇場」で初上映されたが、これはスウェーデンで最初の映画上映となった[179][180]。1897年5月には興行代理人のニューマ・ペータションにより、ストックホルムの芸術産業博覧会の会場内でも上映された[181]。スウェーデンを訪れたリュミエール社技師はアレクサンドル・プロミオで、芸術産業博覧会の会場に到着するオスカル2世などの光景を撮影した[182]。地元の写真家のエルネスト・フロールマンはプロミオに映画撮影の方法を教わり、スウェーデン人で最初の映画カメラマンとなった[103]。

南北アメリカ

[編集]アメリカ

[編集]アメリカでは、1896年6月28日にニューヨークのユニオンスクエアにあるキース・ユニオン・スクエア劇場で報道関係者を招いた試写会が行われ、翌29日から同劇場で最初の商業上映が行われた[110][183]。アメリカにおける興行代理人はチャールズ・スミス・ハードで、上映会でシネマトグラフを操作した技師はフェリックス・メスギッシュである[110][184]。メスギッシュは商業上映初日の様子と反響について、自身の回顧録で以下のように述べている。

スイッチの作動だけで、私は多数の観客を闇に沈めてしまう。それぞれの場面が嵐のような拍手喝采を伴って過ぎていく。6番目の光景が終わると、私は照明をつける。観衆が騒々しくなる。「リュミエール兄弟!、リュミエール兄弟!」という叫びが鳴り響き、歓声が聞こえてくる。(中略)この最初の上映会を迎えた歓呼するカーテンコールに酔った私は、退出する前にフィルムの巻取りをしていたが、その時劇場の支配人がボックスの扉を叩きに来る。私が扉を開けると、私が一言も発さないうちに、屈強な男たちが私を荒々しく捕えて、力ずくで連れ出し、私は舞台上に意気揚々と運ばれて観衆に紹介される。オーケストラが「ラ・マルセイエーズ」を演奏する…[185]。

この商業上映を報じた演劇週刊誌『ニューヨーク・ドラマティック・ミラー』7月11日号は、シネマトグラフが多大のセンセーショナルを巻き起こし、上映作品は熱狂的な喝采を博し、どのフィルムも成功を収めたと述べている[186]。その後、リュミエール社はニューヨークにアメリカ支社を設け、フィラデルフィア、ボストン、ワシントンD.C.、シカゴ、セントルイス、ピッツバーグ、ハートフォードなどでもシネマトグラフを上映し、同年9月までに十数台のシネマトグラフが国内で稼働した[187][188][189]。アメリカではシネマトグラフが伝来する前に、エジソン社のヴァイタスコープが全米の都市で上映されていたが、シネマトグラフはそれを凌駕する成功を収めた[186][187]。9月にはプロミオが東海岸を訪れ、都市の交通やナイアガラの滝、シカゴの警察パレード、セントラルパークのスケートなどの光景を撮影した[190]。

やがてアメリカ国内でも数多くの映写機が出回るようになったが[189]、1897年初頭までシネマトグラフの人気は継続していた[191]。しかし、当時のアメリカでは外国製品に対する関税引き上げや規制強化などの保護貿易政策が導入され、ナショナリズムと排外主義が高まっており、エジソン社やアメリカン・ミュートスコープ社などのアメリカの競合相手も外国企業を締め出す姿勢を見せたため、シネマトグラフはアメリカで不利な立場に立たされた[186][192]。1897年3月にはウィリアム・マッキンリーが新たな大統領に就任し、国内産業を保護するために外国製品に高関税をかけるディングリー法を成立させた。それを背景にシネマトグラフに対する圧力はさらに強まり、同年7月頃には税関から過去のシネマトグラフの輸入申告書が関税法に違反していると訴えられたが、ディングリー法では遡及による違反の訴えが是認されたため、リュミエール社のアメリカ支社長が逮捕される危険が迫り、支社長は密かに国外逃亡した。シネマトグラフは次第にアメリカのスクリーンから姿を消し、同年10月にリュミエール社はアメリカから完全撤退した[193][194]。

カナダ

[編集]カナダで最初のシネマトグラフの上映会は、1896年6月27日にケベック州モントリオールのサン・ローラン街78番地にあるカフェ・コンセール・パラスで行われた[195]。この上映会ではフランス人映写技師のルイ・ミニエとルイ・ピュピエがシネマトグラフを操作したが、彼らがどのような経緯で上映会を開いたかは明らかになっていない[195][196]。これを報じた同日付の『ラ・ブレス』の記事は、「われらの世紀は電気の秘密を解き明かし、幾多の奇蹟と勝利を成し遂げたが、なかでも映画こそもっとも驚嘆すべき発明である」と述べ、シネマトグラフに色彩や音を加えれば、完全な映像が実現できると指摘している[195]。

ミニエとピュピエはケベック州各地でシネマトグラフを上映し、9月にはオンタリオ州トロントで催された産業博覧会でも上映した[195][196]。1896年冬にミニエはフランスに戻り、ピュピエは別の人物と上映を続けたが、翌1897年夏にはアメリカに滞在していたメスギッシュがカナダを訪れ、国内の上映に加わった[196]。1898年9月頃にはガブリエル・ヴェールがモントリオールを訪れ、インディアンの姿を捉えた『インディアンのダンス』を撮影したが、これはリュミエール社カタログに記載された作品の中で、カナダで撮影された唯一のフィルムとなった[197]。ヴェールもカナダ国内で上映会を催したが長くは滞在せず、10月には日本へ向かうためカナダを離れた[104][198]。

ラテンアメリカ

[編集]メキシコでは、1896年7月にヴェールが訪れ、興行代理人のフェルナンド・ボン・ベルナールのもとで上映と撮影を展開した[104][198]。まず、8月6日にポルフィリオ・ディアス大統領に招かれ、官邸のチャプルテペク城で家族や側近約40人の前で特別上映をした[198]。8月15日にはメキシコシティのプラテロス街のサロン「ドロゲリア・プラテロス」で商業上映を始め、高い成功を収めた[104][198]。ヴェールはメキシコ滞在中に、公園で散歩をするディアスの姿やインディオの狩り、兵学校の演習、9月16日の独立記念日の式典などの光景を撮影した[198][199]。また、反逆罪で死刑宣告されたメキシコ人兵士が銃殺される光景や、ピストルで決闘をする場面を再現した作品も撮影したが、これらの作品は地元観客の怒りを買い上映禁止となった[200]。1897年1月にヴェールはメキシコを離れたが[104]、同年にメキシコ人の学生サルバトール・トスカーノはシネマトグラフを購入して上映会を始め、翌1898年にはメキシコ初の劇映画『ドン・ジュアン・テノリオ』を撮影し、メキシコ初の映画監督となった[198][201]。

ブラジルでは、1896年7月8日にリオデジャネイロのオウヴィドル街で「オムニオグラフ」の名称でシネマトグラフが初上映された[202]。1898年にはヨーロッパを旅行していたアフォンソ・セグレトがシネマトグラフを購入し、それをブラジルに持ち込んだ[202]。同年6月にセグレトはグアナバラ湾の光景と停泊する船を撮影したが、これはブラジルで最初に撮影された映画とされている[203]。セグレトはその後数年間もシネマトグラフで実写映画を撮影し、初期のブラジル映画産業の重要人物となった[202]。

アルゼンチンでは、1896年7月26日にブエノスアイレスのオデオン劇場で初上映された[204]。この上映を目にした写真商のアンリ・ルパージュは、リュミエール社からシネマトグラフを購入しようとしたが断られ、代わりにゴーモン社のカメラを輸入し、1897年にルパージュの会社で働くフランス人写真家のユジーヌ・ピーがそのカメラを使用して、最初のアルゼンチン映画『La bandera argentina』を撮影した[205][206]。

キューバでは、1897年にヴェールが訪れ、1月24日にハバナの旧市街パセオ・デル・プラドの一角で初上映した。ヴェールはキューバ史上初の映画『消防演習』を撮影し、スペイン当局から軍事演習の映像を撮影することも要求されたが、これらのフィルムは残されていない[207]。ヴェールは5月にキューバを発つと、ベネズエラとコロンビアへ向かい、そこでもシネマトグラフを初上映した[104]。

アジア太平洋地域

[編集]インド

[編集]1896年7月初めにリュミエール社技師のマリウス・セスティエは、オーストラリアへ向かう途中にインドを訪れ、7月7日にボンベイ(現在のムンバイ)の「ワトソンズ・ホテル」でヨーロッパ人向けにシネマトグラフを初上映した[208][209]。これはアジアで最初のシネマトグラフの上映となった[210]。初上映当日の英字新聞『タイムズ・オブ・インディア』に掲載された広告によると、入場料は1ルピーで、『列車の到着』『工場の出口』『海水浴』など6本の作品が、1日に4回上映された[208][209]。この上映会は大きな人気を呼び、7月14日からは会場を客席数の多いノベルティ劇場に移し、インド人の観客も受け入れるようにした[209]。入場料は客席の位置により等級が付けられ、婦人席はカーテンで仕切られた[209][211]。上映回数は1日2回で、12本の作品が適宜組替えられて上映された[211]。

セスティエは約5週間インドに滞在し[211]、上映だけでなく作品の撮影も行ったが、その作品『帳に隠れたインドの貴婦人たちとその家族専用のボックス席』をリヨンのリュミエール社に送ったところ、品質が悪くて使い物にならないという返事が届いたため、リュミエール社の作品カタログには記載されなった[141]。それ以外でもインドでリュミエール社技師が撮影した作品は1本も残されていない[211]。それでもシネマトグラフの伝来はインド映画史の始まりとなり[209]、これをきっかけにしてインドにおける映画上映と撮影が盛んに行われた[211][212]。肖像写真家のH・S・バトヴァデカールは、インド初のシネマトグラフの上映会を観客として見たのがきっかけで映画装置を入手し、1897年にボンベイの公園でレスリング試合を撮影したが、これはインド人による映画撮影の嚆矢となった[103][213][214]。

オーストラリア

[編集]1896年9月中旬、インドに滞在していたセスティエはオーストラリアのシドニーを訪れ、地元の写真家ウォルター・バーネットと提携を結んだ[113][216]。2人は9月28日にシドニーのピットストリート237番地に、オーストラリアで最初の映画館である「サロン・リュミエール」を開場し、シネマトグラフの商業上映を始めた[217][218]。しかし、その1ヶ月前にアメリカ人奇術師のカール・ハーツがオーストラリアにシアトログラフを持ち込み、8月17日にメルボルンのオペラハウスの出し物として上映していたため、シネマトグラフがオーストラリアで最初のスクリーン映写式による映画上映というわけではなかった[217][219]。

セスティエとバーネットは、シドニーで『マンリーで、フェリー「ブライトン号」から降り立つ乗客たち』など数本の作品を撮影したが、それらはオーストラリアで最初に作られた映画とされており、1896年10月にサロン・リュミエールで上映して成功を収めた[215][217]。それらの作品の中で現存最古とされるのが『Patineur Grotesque』で、同年10月から11月にかけてシドニーのプリンス・アルフレッド・パークで撮影されたが、現地で上映はされなかった[215][219]。11月にはメルボルンカップを記録した数本の作品を撮影し、やがてメルボルンやアデレードなどの都市でも上映会を行った[113][217]。同年末にセスティエとバーネットとの提携関係は終了したが、シドニーのサロン・リュミエールは1897年3月末までバーネットにより経営された[216]。

その他の国

[編集]エジプトでは、1896年11月にアレキサンドリアでシネマトグラフが初上映され[220]、翌1897年3月にプロミオがピラミッドやナイル川流域の光景などを撮影しに訪れた[108][221]。プロミオは、同年4月に隣国のオスマン帝国を訪れ、ヤッフォ門やエルサレムの聖墳墓教会、エルサレム駅の列車の出発、金角湾とボスポラス海峡のパノラマ作品などを撮影した[222]。同年にはコンスタンティノープル(イスタンブール)のビアホール「スポネック亭」で、トルコで最初のシネマトグラフの商業上映が行われた[223]。

アジアや北アフリカにあった当時のフランス領でも、シネマトグラフの上映や撮影が行われた。アルジェリアとチュニジアでは、1896年12月にプロミオが撮影に訪れた[224][225]。翌1897年にはAlbert Samama-Chikliにより、チュニジアのチュニスでリュミエール映画の上映会が行われた。その後Samama-Chikliは現地で映画製作を行い、チュニジア映画のパイオニアとなった[226]。インドシナ(現在のベトナムやカンボジア)では、1899年4月にガブリエル・ヴェールが訪問し、宮廷で上映会を開いたり、サイゴンの祭りやノロドムの姿など数十本の作品を撮影したりした[227]。

日本での上映と撮影

[編集]日本では、実業家の稲畑勝太郎が初めてシネマトグラフを輸入し(稲畑系シネマトグラフ)、1897年2月15日に大阪の南地演舞場で商業上映を始め、その後は京都や東京などでも上映した[112]。それ以前の1896年12月25日には神戸でキネトスコープが初公開されていたが[228]、スクリーン映写式による映画上映は稲畑系シネマトグラフが日本初となった[229]。稲畑以外に吉沢商店もシネマトグラフを入手し(吉沢系シネマトグラフ)、3月9日に横浜の湊座で初上映したが、吉沢系シネマトグラフは模造品の可能性が高いという見方もある[230]。それぞれのシネマトグラフの上映には、装置や上映作品を解説する映画説明者が存在したが、それは活動弁士の先駆けと考えられている[231][232]。シネマトグラフとほぼ同時期には、ヴァイタスコープも2つの興行系統(荒木系ヴァイタスコープ、新居系ヴァイタスコープ)により上映されていた。そのため1897年初頭の日本では、4つの興行系統がスクリーン映写式映画の上映興行をめぐり競合する状態となった[23][233]。日本における映画上映の歴史は、こうした外国の映画装置の伝来によって始まった[234]。また、リュミエール社技師のコンスタン・ジレルとガブリエル・ヴェールにより日本国内で撮影も行われており、30本以上の作品が残されている。

| 興行期間 | 興行系統 | 会場 | 興行者 |

|---|---|---|---|

| 1897年2月15日~28日 | 稲畑系シネマトグラフ | 大阪・南地演舞場 | 稲畑勝太郎 |

| 1897年2月22日~24日 | 荒木系ヴァイタスコープ | 大阪・新町演舞場 | 荒木和一 |

| 1897年3月1日~6月5日 | 稲畑系シネマトグラフ | 京都・東向座 | 稲畑勝太郎 |

| 1897年3月6日~22日 | 新居系ヴァイタスコープ | 東京・錦輝館 | 新居商会 |

| 1897年3月8日~28日 | 稲畑系シネマトグラフ | 東京・川上座 | 横田永之助 |

| 1897年3月9日~不明 | 吉沢系シネマトグラフ | 横浜・湊座 | 吉沢商店 |

稲畑系シネマトグラフ

[編集]輸入と試写

[編集]

稲畑勝太郎は、青年時代にフランスのリヨンの工業学校に留学し、帰国後は稲畑染料店(後の稲畑産業)を開業するなどして紡績や染色業で活躍したが、1896年に社用で再びフランスを訪れた際に、工業学校の同級生だったオーギュスト・リュミエールに会い、彼の勧めでシネマトグラフを目にした[235][236]。これに魅力を感じた稲畑は、リュミエールと交渉してシネマトグラフの興行認可を受け、日本におけるリュミエール社の興行代理人となった[235][237]。そしてシネマトグラフの操作と興行収入の監視の役目を担うリュミエール社技師のコンスタン・ジレルを伴い、同年11月に装置とフィルムを携えてナタル号でフランスを出発し、翌1897年1月9日に神戸港に到着した[112][237][238]。

日本に持ち込まれたシネマトグラフの台数は、長い間にわたり正確な数字が不明となっていたが[229]、2017年に稲畑がリュミエールに宛てた4通の書簡が発掘され、2020年に映画史研究者の長谷憲一郎がそれに基づく調査結果を発表したことで明らかにされた。その調査結果によると、帰国時に稲畑は2台、ジレルは自身が携行する1台のシネマトグラフを持ち込み、さらに1897年7月までに稲畑は2台のシネマトグラフを追加で輸入しており、計5台のシネマトグラフが日本国内で稼働していたという[239]。

帰国した稲畑は、京都の四条河原町の野天でシネマトグラフの試写を行ったが、当時は適当な映写設備もなければ、それを扱う技術や電気の知識も乏しかったため、カーボンに通じる電流の程度さえ分からず、電流を通すとカーボンが飛んで危険な状態になったりして、映写は上手くいかなかった[240][241]。そこで稲畑は京都電燈の技師に相談し、彼の考案により島津製作所に変圧器を作らせ、四条河原町の電燈会社の庭(後の京都市立立誠小学校敷地、現在の立誠ガーデン ヒューリック京都)にスクリーンを張って試験を重ね、ようやく映写を成功させることができた[240][241][242]。

事業展開と上映

[編集]稲畑系シネマトグラフは、大阪、京都、東京を重要拠点に定めて上映会場を手配し、専門の従業員たちを育成し各拠点に送り込み[239][243]、彼らに映画興行の現場を任せるという方法で事業を展開した[244]。専門の従業員たちは、稲畑染料店の従業員の山内と村松、浮世絵師の野村芳国と息子の野村芳亭、横田永之助とその協力者の荒木為次郎などである[244][245][246]。ジレルは5台のシネマトグラフを操作するために従業員を技師として養成し、山内と村松、荒木が映写技師として任務を果たした[244]。野村芳国と横田は会場の手配や興行を仕切る太夫元として任務を果たし、野村が東京以外の興行を担当し、横田が東京方面の興行を担当した[244]。

稲畑系シネマトグラフの初上映は、1月中旬頃に大阪で行う予定だったが、1月11日に英照皇太后が崩御し、服喪として1ヶ月間歌舞音曲が禁止されたため、上映初日は喪明けの2月15日までずれ込んだ[229][243]。上映会場は大阪の南地演舞場で、稲畑はこの上映にあたり「自動写真協会」の名を設け、2月28日まで上映を続けた[229][247]。上映は毎日午後5時から11時の間に数回行われ、数本の外国作品でプログラムが組まれた[247]。映画説明は十一代目片岡仁左衛門の弟子の片岡才槌(高橋仙吉)が務めたが、会期中に何らかの理由で降板しており、楽日付近は説明者が不在のまま上映が行われた[229]。映画史家の田中純一郎によると、上映は2日目から大入り満員となり、場外の柵がこわれるほど客が殺到し、入場できないで空しく帰った客がたくさんいたという[247]。

南地演舞場での上映を終えると、関西と東京の二手に分かれて上映を展開した[248]。関西では、3月1日から6月3日まで京都新京極の東向座で上映し、新京極で大道商人をしていた坂田千曲(千駒)が映画説明を担当した[246][248][249]。東向座でシネマトグラフを見た観客の回想によると、ナポレオンに扮した俳優が帽子を取ってお辞儀をする映像が上映された時に、説明者が「これはナポレオンである。ナポレオンはナポレオンである」と訳の分からぬ説明をしたため、会場は爆笑に包まれたという[249]。その後は大阪での上映が続き、3月9日から11日まで道頓堀角座、3月13日から19日まで天満座、3月23日から29日まで松島八千代座で上映された[250]。関西では京都と大阪だけでなく、奈良や神戸でも上映が行われている[251]。

東京では、3月5日から神田の貸席の錦輝館で上映する予定だったが、すでに錦輝館は競合相手の新居系ヴァイタスコープ(新居商会)に予定を押さえられていたため、会場に使うことができなくなった[252][253]。この錦輝館の予約をめぐる興行競争は、3月4日付の読売新聞に「活動写真の競争」という見出しで報道された[253]。稲畑系シネマトグラフはやむを得ず浅草公園に会場を移し、天幕張りの仮設会場「日本シネマトグラフ館」を開設して上映しようとしたが、電気装置の都合で上映できなくなったため、神田三崎町の川上座に会場を移し、3月8日に「自動幻画」の名称で上映を始めた[253][254]。川上座での上映は好成績をあげ、3月28日まで行われた[254]。東京では5月にも東両国の料亭の中村楼で上映したが、すでに東京の映画上映は競合相手により連日のように行われており、ほぼ飽和状態となっていた[255]。

その後は関西や東京だけでなく、地方都市にも進出して上映を展開した。4月からは名古屋、横浜、仙台、5月からは下関、8月以降は博多、小樽、札幌などで上映された[251]。しかし、稲畑は興行界の特殊な因習に嫌気がさしたことなどが理由で、興行代理人の業務から手を引き、シネマトグラフ事業の権利を横田永之助に譲渡した[256][257]。長谷は、稲畑がシネマトグラフ事業から撤退した時期を、1897年11月から1898年6月までの間と推定している[258]。その後横田は日本各地で映画の巡回興行を行い、やがて横田商会を設立して本格的に映画事業に進出すると、牧野省三と尾上松之助のコンビによる旧劇映画などを製作し、日活の創立にも尽力した[257][259]。長谷はこうした点から、稲畑系シネマトグラフの事業が日本映画産業の発展の礎となる役割を果たしたと指摘している[259]。

吉沢系シネマトグラフ

[編集]東京の幻灯機器会社だった吉沢商店は、1897年2月に元東京砲兵工廠技師だったイタリア人のジョヴァンニ・ブラッチャリーニが持ち込んだシネマトグラフを入手した[230][260]。ブラッチャリーニはフランスを訪れた際にシネマトグラフを購入して日本に持ち帰ったが、装置の使い方が分からなかったため吉沢商店に持ち込んで売ったという[261][注 10]。しかし、2010年代以降の研究では、吉沢系シネマトグラフがリュミエールの正規品ではなく、他社製の模造品である可能性が高いという見方がある[230]。長谷によると、当時の欧米でシネマトグラフと名の付く商品が多く出回っていたことや、シネマトグラフに撮影機能があるにもかかわらず吉沢商店が映画撮影をしていないことから、吉沢系シネマトグラフは他社製品である可能性が高いという[262]。映画史研究者の入江良郎も、吉沢商店社主の河浦謙一がシネマトグラフには存在しない機構について言及していることから、吉沢系シネマトグラフがリュミエール社製シネマトグラフではない可能性があると指摘している[13]。

吉沢商店も最初の上映を行うために錦輝館を会場に選んだが、既に新居系ヴァイタスコープに先約されていて、それと競合するのを避けるため、新居商会と上映会場を意図的に離す申し合わせを事前に行った。その結果、新居系ヴァイタスコープは錦輝館、吉沢系シネマトグラフは横浜の港座で上映することになった[230][263]。上映日は共に3月6日からを予定していたが、吉沢商店は支度に手間がかかり、3日遅れて3月9日から開始することになった[230]。港座での上映は「活動大写真」の名称で[264]、毎日夜に1回のみ行われたが、連日大入り満員の盛況を呼んだため、やがて毎夜2回の上映に変更された[261]。映画説明は横浜の水道局職員だった中川慶二が務めた。中川は観客として港座に連日通っていたが、性来の雄弁を認められて映画説明を受け持つことになり、昼は水道局で仕事をしつつ、夜は港座で映画説明をしていた[230][265]。

港座に次いでは、横浜山手のパブリックホールで外国人向けに上映を行ったが、その上映日程は不明である[266]。次いで3月26日から4月11日までは錦輝館で上映した[264]。ここでの上映は「着色活動大写真」と称し[264]、吉沢商店の幻灯技術を応用してフィルムの一部に手彩色を施した着色映画が上映された[265]。また、吉沢商店はこの上映で初めて映写光源に酸素ガスを使用した[267]。それまでの競合相手を含む映画上映では電気を使っていたが、電燈会社で昼の送電はなかったため夜間しか上映できなかった。しかし、酸素ガスを使用したことで昼間の上映が可能になり、さらに上映会場の制約からも解放され、まだ充分に電気が普及していない地方での映画興行もできるようになった[268]。田中は、酸素ガスにより「映画の普及があらゆる山間僻地にまで達成されたことは、測り知れるものがあった」と述べている[267]。錦輝館での上映でも中川が映画説明を担当したが、上映が昼夜2回行われたため、職場に病気届を出して出演していたところ、上司に知られて諭旨免職となり、その後は専業の活動弁士となった[269]。

さらに吉沢系シネマトグラフは、4月13日から19日まで赤坂の演技座で上映した[264]。4月22日には八王子の関谷座で上映を始めようとしたが、初日に八王子大火に遭遇し中止を余儀なくされた[270]。4月25日から5月1日までは深川座で昼夜2回上映した[264]。確認できる吉沢系シネマトグラフの上映記録は以上になるが、その後も吉沢商店は映画事業を継続し、中川慶二が率いる活動写真巡業隊を組織して地方を回り、やがては映画製作や国産映写機の製造販売、さらには日本初の常設映画館と映画撮影所を開設するなど事業を展開し、日本初の本格的な映画会社となった[23][271]。

リュミエール社技師による撮影

[編集]

1897年1月に稲畑に伴って来日したコンスタン・ジレルは、日本で最初に映画撮影を行った人物となった[112]。ジレルは同年11月に離日するまでに、稲畑の家族の食事風景、名古屋駅の列車の到着、アイヌの踊り、剣道、東京や京都の街頭風景などを撮影した[272][273]。ジレルの撮影作品の中には歌舞伎役者が出演した芝居を撮影した作品も存在する。例えば、初代市川左團次の「丸橋忠弥」や、初代中村鴈治郎、初代市川右團次、初代中村霞仙、実川延三郎、四代目中村芝雀の5人が演じただんまりが撮影された[273]。1898年10月にはガブリエル・ヴェールが日本を訪れ、翌1899年3月に離日するまでに、芸者の踊りや農民の労働風景などを撮影した[272][273][274]。しかし、ヴェールが訪日した頃はすでに、小西写真店の従業員の浅野四郎がB&Wシネマトグラフを使用して日本橋や浅草観音の光景を撮影するなど、日本人による映画撮影が行われていた[122]。

リュミエール社カタログに記載された日本での撮影作品は33本存在し[99]、そのうちジレルが18本、ヴェールが10本の作品を撮影した[272]。残る5本はジレルとヴェールが日本に滞在していない時期に撮影されたものであり、この時期にほかのフランス人が撮影に訪れたという資料もないことから、日本人が撮影したと考えられている。小松弘の調査によると、その撮影者は三越写真部員だった柴田常吉であるという[135]。日本で撮影された33本のうち29本のポジフィルムは、1960年にフランスの文化相アンドレ・マルローが東京国立近代美術館フィルムセンター(現在の国立映画アーカイブ)に寄贈し、同館が『明治の日本』というタイトルで所蔵しており、テレビ番組の制作等にも二次使用されてきた[21][99]。

日本で撮影された作品の一覧

[編集]『映画伝来 シネマトグラフと<明治の日本>』の「リュミエール映画日本篇 『明治の日本』フォトグラム」より作成[272]。

- 日本の宴会(Dîner japonais、ジレル)

- 家族の食事(Repas en famille、ジレル)

- 列車の到着(Arrivée d’un train、ジレル)

- 港での荷下ろし(Déchargement dans un port、ジレル)

- 京都の橋(Un pont à Kyoto、ジレル)

- 東京の通り(Une rue à Tokyo、ジレル)

- 神道の行列(Procession shintoïste、ジレル)

- 日本の踊り子(Danseuses japonaises、ジレル)

- 蝦夷のアイヌⅠ(Les Aïnos à Yeso, I、ジレル)

- 蝦夷のアイヌⅡ(Les Aïnos à Yeso, II、ジレル)

- 日本の剣士(Lutteurs japonais、ジレル)

- 日本の剣術(Escrime au sabre japonais、ジレル)

- 日本の芝居の一場面(Une scène au théâtre japonais、ジレル)

- 日本の俳優:男の踊り(Acteurs japonais: danse d’homme、ジレル)

- 日本の俳優:かつらの練習(Acteurs japonais: exercise de la perruque、ジレル)

- 日本の俳優:剣による戦い(Acteurs japonais: bataille au sabre、ジレル)

- 踊り子:扇踊り(Danseuses: la danse des éventails、ジレル)

- 神社の出口(Sortie d’un temple shintoïste、ジレル)

- 東京の通りⅠ(Une rue à Tokyo, I、柴田常吉)

- 東京の通りⅡ(Une rue à Tokyo, II、柴田常吉)

- 東京の並木道(Une avenue à Tokyo、柴田常吉)

- 東京の広場(Une place publique à Tokyo、柴田常吉)

- 東京の鉄道駅(Station du chemin de fer de Tokyo、柴田常吉)

- 日本舞踊:Ⅰ, かっぽれ(Danse japonaise: I. Kappore、ヴェール)

- 日本舞踊:Ⅱ, 春雨(Danse japonaise: II. Harusame、ヴェール)

- 日本舞踊:Ⅲ, 人力車に乗った芸者(Danse japonaise: Ⅲ. Geishas en jinrikisha、ヴェール)

- 日本舞踊:Ⅳ, 甚句(Danse japonaise: Ⅳ. Jinku、ヴェール)

- 日本舞踊:Ⅴ, 御所車(Danse japonaise: Ⅴ. Gosho Guruma、ヴェール)

- 日本の歌手(Chanteuse japonaise、ヴェール)

- 身づくろいをする日本の女(Japonaise faisant sa toilette、ヴェール)

- レースからの帰り(Retour des courses、ヴェール)

- 稲刈り(Récolte du riz、ヴェール)

- 田に水を送る水車(Moulin à homme pour l’arrosage des riziéres、ヴェール)

注釈

[編集]- ^ ブリーのシネマトグラフは、リュミエール兄弟のシネマトグラフと同じように、1台で撮影・現像・映写を行うことができた[4]。

- ^ シャッターは円板状で、撮影や映写への使用に応じて開口部を拡大したり縮小したりすることができた[15]。

- ^ カルパンティエは、1895年3月22日のシネマトグラフの最初の上映に出席し、それがきっかけでリュミエールにシネマトグラフの製造請負いを申し出た[52]。

- ^ a b この場合の実写映画(Actuality film)は、ドキュメンタリー映画の概念がまだなかった映画誕生期からサイレント期において、現実の出来事や風景などを撮影した作品のことを指す[60]。

- ^ グラン・カフェは、ホテル・スクリープの1階と地階にあった[75]。

- ^ B&Wシネマトグラフは、イギリスのウィリアム・バクスターとセシル・レイが開発した撮影機兼映写機で、1897年に東京の小西写真店により日本へ輸入され、この装置で日本人による最初の映画撮影が行われた(リュミエール社技師による撮影を参照)[121][122]。

- ^ シネマトグラフ・ジョリは、1897年5月4日にパリの慈善バザールの会場内で行われた上映会で使用されたが、この時に光源のランプが原因で火災が発生し、120人以上の死者が出るというバザールの惨事を引き起こした[123][124][125]。この出来事により映画は危険な娯楽と見なされ、一時的にフランス国内の映画興行に打撃を与えた[124][125]。

- ^ トルウィーは、1895年にルイが撮影した『エカルテ遊び』『皿回し』などの作品に出演している[146]。

- ^ 稲畑系シネマトグラフは大阪、京都、東京での初上映について記述し、それ以外の興行系統は初上映のみを記述している。

- ^ 長谷は、ブルウル兄弟商会の従業員のレヴィという人物がフランスからシネマトグラフを輸入し、それがブラッチャリーニ経由で吉沢商店に持ち込まれた可能性があると述べている[262]。

出典

[編集]- ^ 飯田豊 編『メディア技術史 デジタル社の系譜と行方』北樹出版、2017年4月、49頁。

- ^ a b 石原 2018, p. 49.

- ^ 現代映画用語事典 2012, p. 20.

- ^ a b c d e f 小松 1995, pp. 106–107.

- ^ サドゥール 1992, p. 288.

- ^ 福島可奈子, 松本夏樹「最初期アニメーションフィルムとその水平走行装置について」『映像学』第103巻、日本映像学会、2020年、91-112頁、doi:10.18917/eizogaku.103.0_91、ISSN 0286-0279、NAID 130007801841。

- ^ a b Herbert, Stephen. “Technical Essay”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年4月22日閲覧。

- ^ a b c クリティカル・ワーズ 2013, pp. 31–32.

- ^ a b 小松 1995, p. 112.

- ^ バーナウ 2015, p. 11.

- ^ a b c サドゥール 1992, p. 289.

- ^ a b c d e f g グローネマイヤー 2004, pp. 19–20.

- ^ a b 入江 2018, pp. 25–26.

- ^ a b サドゥール 1992, p. 284.

- ^ a b サドゥール 1992, p. 286.

- ^ Lumière, Louis (1996-10-1). “1936 the Lumière Cinematograph”. SMPTE Journal 105 (10): 608–611.

- ^ サドゥール 1992, p. 292.

- ^ 世界映画大事典 2008, p. 1021.

- ^ a b c d e インタビュー 1995, pp. 174–177.

- ^ a b c インタビュー 1995, p. 178.

- ^ a b c 石原 2018, p. 50.

- ^ “Le Cinématographe Lumière”. Institut Lumière. 2021年4月24日閲覧。

- ^ a b c 小松 1995, pp. 119–120.

- ^ a b c d サドゥール 1992, pp. 295–296.

- ^ 石原 2018, pp. 51–53.

- ^ グローネマイヤー 2004, p. 2.

- ^ a b c d e 世界映画大事典 2008, pp. 136–137.

- ^ a b 角井誠. “映画前史”. artscape. 2021年4月22日閲覧。

- ^ 土田環 (2019年2月25日). “シネマトグラフの夢―映画の誕生と人間の身体・知覚”. 早稲田大学 基幹理工学部・研究科. 2021年4月22日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 小松 1995, pp. 104–105.

- ^ ツェーラム 1977, p. 109.

- ^ a b Mannoni, Laurent. “Etienne-Jules Marey”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年4月23日閲覧。

- ^ サドゥール 1992, p. 132.

- ^ a b c 岡田 1980, pp. 32, 81.

- ^ サドゥール 1992, pp. 228–231.

- ^ サドゥール 1992, p. 211.

- ^ a b Mannoni, Laurent (1994). Le Grand art de la lumière et de l'ombre : archéologie du cinéma. Nathan. p. 391

- ^ a b c サドゥール 1992, pp. 282–283.

- ^ a b 永冶 1992, p. 89.

- ^ a b 世界映画大事典 2008, p. 953.

- ^ a b c 岡田 1980, pp. 28–29.

- ^ a b サドゥール 1993, p. 261.

- ^ a b c d インタビュー 1995, pp. 167–168.

- ^ a b 岡田 1980, pp. 31–32.

- ^ a b インタビュー 1995, p. 170.

- ^ インタビュー 1995, p. 171.

- ^ Pinel, Vincent (1994). Louis Lumière, inventeur et cinéaste. Nathan. p. 31

- ^ サドゥール 1992, p. 285.

- ^ ツェーラム 1977, p. 191.

- ^ a b 永冶 1992, p. 90.

- ^ インタビュー 1995, pp. 172–173.

- ^ インタビュー 1995, pp. 174, 182.

- ^ a b サドゥール 1993, pp. 266–267.

- ^ 蓮實 1995, p. 7.

- ^ サドゥール 1993, p. 94.

- ^ サドゥール 1993, p. 263.

- ^ “FAQ - Movies”. Catalogue Lumière. 2021年5月15日閲覧。

- ^ a b c 蓮實 1995, pp. 21, 52.

- ^ 小松 1995, p. 108.

- ^ マッサー 2015, p. 236.

- ^ a b バーナウ 2015, pp. 12–13.

- ^ a b c グローネマイヤー 2004, p. 22.

- ^ a b サドゥール 1993, pp. 103–104, 111.

- ^ a b インタビュー 1995, pp. 158, 180, 183.

- ^ a b 中条省平『フランス映画史の誘惑』集英社、2003年1月、24頁。

- ^ a b c d e f サドゥール 1992, pp. 272, 293.

- ^ a b c 永冶 1992, pp. 91–92.

- ^ a b 岡田 1980, pp. 164–165.

- ^ 世界映画大事典 2008, p. 339.

- ^ クリティカル・ワーズ 2013, p. 60.

- ^ a b c サドゥール 1992, pp. 299–300.

- ^ a b c 永冶 1992, pp. 96–97.

- ^ a b サドゥール 1993, pp. 265–266.

- ^ a b c 永冶 1992, p. 98.

- ^ a b c d e f g h 永冶 1993, pp. 87–88.

- ^ a b c d サドゥール 1993, pp. 84–85.

- ^ a b 岡田 1980, pp. 36–37.

- ^ a b c d 永冶 1993, pp. 89–90.

- ^ a b 蓮實 1995, p. 54.

- ^ a b c d 永冶 1993, pp. 93–94.

- ^ インタビュー 1995, p. 148.

- ^ a b ツェーラム 1977, pp. 195–196.

- ^ a b 岡田 1980, p. 99.

- ^ a b 永冶 1993, pp. 99–100.

- ^ a b c d 蓮實 1995, p. 19.

- ^ 世界映画大事典 2008, p. 880.

- ^ a b c サドゥール 1993, p. 86.

- ^ a b c d e f 永冶 1993, p. 97.

- ^ a b c サドゥール 1993, p. 83.

- ^ a b c d e f g “When the Movies Began...”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月10日閲覧。

- ^ サドゥール 1993, p. 105.

- ^ a b c 現代映画用語事典 2012, p. 23.

- ^ 吉見俊哉『メディア文化論 メディアを学ぶ人のための15話』有斐閣アルマ、2012年12月、152-153頁。

- ^ 長谷 2020, p. 52.

- ^ a b c サドゥール 1993, pp. 133–134.

- ^ 蓮實 1995, pp. 15, 50.

- ^ a b c d e f g h i 小松 1995, pp. 110–111.

- ^ a b c 蓮實 1995, p. 20.

- ^ a b c d e f g h 古賀 1995, pp. 25–26.

- ^ a b サドゥール 1993, pp. 268–269.

- ^ a b c d e バーナウ 2015, pp. 15–17.

- ^ a b c d e f サドゥール 1993, pp. 135–138.

- ^ a b c d バーナウ 2015, pp. 23–25.

- ^ a b c d e f 光田 1995, pp. 61–62.

- ^ バーナウ 2015, p. 26.

- ^ a b c d e f g 蓮實 1995, pp. 22–24.

- ^ a b c d 永冶 1994, p. 132.

- ^ a b c d e f g McKernan, Luke. “Alexandre Promio”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月26日閲覧。

- ^ 世界映画大事典 2008, pp. 877–888.

- ^ a b c d e f 小松 1995, p. 113.

- ^ Herbert, Stephen. “Charles Moisson”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月26日閲覧。

- ^ a b c d e f 光田 1995, pp. 45–48.

- ^ a b c “Marius Sestier”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月26日閲覧。

- ^ a b c 永冶 1995, pp. 150–151.

- ^ a b 古賀 1995, p. 27.

- ^ a b c d グローネマイヤー 2004, p. 24.

- ^ a b c バーナウ 2015, p. 21.

- ^ a b サドゥール 1993, pp. 149, 151.

- ^ 世界映画大事典 2008, pp. 91, 812.

- ^ サドゥール 1993, pp. 150, 161–162, 166.

- ^ Herbert, Stephen. “Cecil Wray”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月28日閲覧。

- ^ a b 光田 1995, p. 63.

- ^ クリティカル・ワーズ 2013, pp. 47–48.

- ^ a b サドゥール 1993, pp. 152–153.

- ^ a b 岡田 1980, pp. 137–138.

- ^ Rittaud-Hutine, Jacques (1990). Auguste et Louis Lumière. Les 1000 Premiers Films. Vilo diffusion. pp. 228-229

- ^ a b c d 蓮實 1995, p. 18.

- ^ Rittaud-Hutine, Jacques (1985). Le Cinéma des Origines. Les frères Lumière et leurs opérateurs. Champ Vallon. p. 48

- ^ “Cinématographe Projecteur”. cinematographes. 2021年5月28日閲覧。

- ^ サドゥール 1994, p. 93.

- ^ a b サドゥール 1994, pp. 94–95.

- ^ 蓮實 1995, p. 134.

- ^ “Caméra Professionnelle”. cinematographes. 2021年5月28日閲覧。

- ^ a b “Lumière Films”. unesco.org. 2021年6月4日閲覧。

- ^ a b 古賀 1995, p. 34.

- ^ 世界映画大事典 2008, p. 954.

- ^ 古賀 1995, pp. 36–37.

- ^ サドゥール 1993, p. 197.

- ^ サドゥール 1993, p. 208.

- ^ a b c d サドゥール 1993, pp. 194–195.

- ^ a b c バーナウ 2015, pp. 18–19.

- ^ サドゥール 1993, p. 88.

- ^ a b 永冶 1993, p. 95.

- ^ a b サドゥール 1994, pp. 127–128.

- ^ 岡田 1980, p. 189.

- ^ インタビュー 1995, pp. 176, 181–182.

- ^ a b Herbert, Stephen. “Matt Raymond”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月22日閲覧。

- ^ a b c d 永冶 1994, p. 133.

- ^ サドゥール 1992, p. 264.

- ^ ツェーラム 1977, p. 247.

- ^ a b c 山田 1997, pp. 8–9.

- ^ ロスチスラフ・ユレーネフ 著、町田陽子 訳『世界の映画作家30 ソヴェート映画史』キネマ旬報社、1976年4月、5頁。

- ^ 永冶 1995, p. 148.

- ^ a b 山田 1997, p. 13.

- ^ a b c d 永冶 1995, p. 149.

- ^ ヴァルター・ベンヤミン 著、久保哲司 訳『図説 写真小史』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、1998年4月、20頁。

- ^ a b Bottomore, Stephen. “Marius, Pierre and Lucie Chapuis”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月29日閲覧。

- ^ サドゥール 1994, pp. 91–92.

- ^ a b c 小松弘『起源の映画』青土社、1991年7月、72-74頁。

- ^ バーナウ 2015, p. 30.

- ^ 乾 1992, p. 7.

- ^ 乾 1992, p. 8.

- ^ a b 永冶 1994, pp. 137–138.

- ^ a b 乾 1992, pp. 9–10.

- ^ 乾 1992, pp. 12–13.

- ^ a b 永冶 1994, pp. 139–140.

- ^ “Série: Alexandre Promio en Belgique (1897)”. Catalogue Lumière. 2021年6月8日閲覧。

- ^ 永冶 1995, p. 141.

- ^ 永冶 1995, pp. 142–143.

- ^ 永冶 1995, pp. 144–145.

- ^ 永冶 1994, p. 141.

- ^ 吉村 1976, p. 163.

- ^ 吉村 1976, pp. 165–166.

- ^ 吉村 1976, pp. 166–167.

- ^ McKernan, Luke. “Leopoldo Fregoli”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年6月12日閲覧。

- ^ a b Rossell, Deac. “Ludwig Stollwerck”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年6月12日閲覧。

- ^ a b c “Erste Filmaufnahmen 1896”. Köln im Film. 2021年6月12日閲覧。

- ^ “Fasziniert von Automaten: Ludwig Stollwerck”. Köln im Film. 2021年6月12日閲覧。

- ^ 三木宮彦『世界の映画作家34 ドイツ・北欧・ポーランド映画史』キネマ旬報社、1977年4月、160頁。

- ^ Rossell, Deac. “C.V. Roikjer”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月29日閲覧。

- ^ “Numa Peterson”. Film Sound Sweden. 2021年3月31日閲覧。

- ^ Rossell, Deac. “Ernest Florman”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月29日閲覧。

- ^ 永冶 1996, p. 110.

- ^ サドゥール 1993, p. 139.

- ^ Mesguich, Félix (1933). Tours de manivelle, souvenirs d'un chasseur d'images. paris: Grasset. pp. 9-10(引用文の訳はサドゥール 1993, pp. 139–140に基づく)

- ^ a b c 永冶 1996, pp. 111–112.

- ^ a b サドゥール 1993, pp. 140–141.

- ^ Musser 1994, pp. 138–140.

- ^ a b マッサー 2015, p. 41.

- ^ Musser 1994, pp. 143–145.

- ^ Musser 1994, pp. 176–177.

- ^ サドゥール 1994, pp. 27–28.

- ^ 永冶 1996, p. 113.

- ^ サドゥール 1994, pp. 30–31.

- ^ a b c d 永冶 1997, pp. 132–133.

- ^ a b c Bottomore, Stephen. “Louis Minier”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年6月3日閲覧。

- ^ 蓮實 1995, p. 72.

- ^ a b c d e f 永冶 1997, pp. 134–135.

- ^ 蓮實 1995, pp. 62–64, 140–141.

- ^ 吉田喜重「『天国、しかも曖昧なる―』日本」(映画伝来 1995, pp. 83–92)

- ^ McKernan, Luke. “Salvador Toscano Barragán”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月25日閲覧。

- ^ a b c McKernan, Luke. “Affonso Segreto”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月25日閲覧。

- ^ “ブラジル映画”. 駐日ブラジル大使館. 2021年5月25日閲覧。

- ^ 永冶日出雄「アルゼンチンにおけるシネマトグラフの受容と初期の映画産業 シネマトグラフの世界的浸透<その7>」(PDF)『愛知教育大学研究報告 人文・社会科学編』第49巻、愛知教育大学、2000年3月、90頁。

- ^ McKernan, Luke. “Eugène Py”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年6月11日閲覧。

- ^ Juan Pablo Lepra. “Max Glücksmann”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年6月11日閲覧。

- ^ 永冶 1997, p. 136.

- ^ a b 永冶 1999, p. 78.

- ^ a b c d e 杉本 2002, pp. 37–38.

- ^ 永冶 1999, p. 84.

- ^ a b c d e 永冶 1999, p. 79.

- ^ 杉本 2002, p. 42.

- ^ 永冶 1999, p. 80.

- ^ McKernan, Luke. “Harishchandra Sakharam Bhatavdekar”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月29日閲覧。

- ^ a b c “Marius Sestier”. National Film and Sound Archive. 2021年5月29日閲覧。

- ^ a b Long, Chris; McKernan, Luke. “Henry Walter Barnett”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年5月29日閲覧。

- ^ a b c d 佐和田敬司『オーストラリア映画史 映し出された社会・文化・文学』オセアニア出版社、1998年8月、4-5頁。

- ^ “Amusements: Lumiere’s Cinématographe”. The Sydney Morning Herald: p. 2. (28 September 1896)

- ^ a b Jackson, Sally. “Marius Sestier and the Lumière Cinématographe in Australia, September-November 1896”. Screening The Past. 2021年5月29日閲覧。

- ^ 世界映画大事典 2008, p. 1075.

- ^ “Série: Alexandre Promio en Égypte (1897)”. Catalogue Lumière. 2021年5月31日閲覧。

- ^ “Série: Alexandre Promio en Turquie (1897)”. Catalogue Lumière. 2021年5月31日閲覧。

- ^ 永冶日出雄「トルコにおけるシネマトグラフの伝来と映画製作の黎明 シネマトグラフの世界的浸透<その5>」(PDF)『愛知教育大学研究報告 人文・社会科学編』第47巻、愛知教育大学、1998年3月、90頁。

- ^ “Série: Alexandre Promio en Algérie (1896)”. Catalogue Lumière. 2021年6月11日閲覧。

- ^ “Série: La Tunisie en 1896”. Catalogue Lumière. 2021年6月11日閲覧。

- ^ McKernan, Luke. “Albert Samama-Chikli”. Who's Who of Victorian Cinema. 2021年6月11日閲覧。

- ^ 蓮實 1995, pp. 125, 142–144.

- ^ 片岡 2020, p. 34.

- ^ a b c d e 片岡 2020, pp. 38–39.

- ^ a b c d e f 片岡 2020, pp. 45–47.

- ^ 入江 2018, p. 13.

- ^ 片岡 2020, p. 49.

- ^ a b 長谷 2020, pp. 62–63.

- ^ 世界映画大事典 2008, p. 630.

- ^ a b 古賀 1995, pp. 29–30.

- ^ 稲畑勝太郎君伝 1938, pp. 294, 296.

- ^ a b 稲畑勝太郎君伝 1938, pp. 297–298.

- ^ 田中 1975, p. 38.

- ^ a b 長谷 2020, pp. 53–55.

- ^ a b 稲畑勝太郎君伝 1938, pp. 299–300.

- ^ a b 稲畑勝太郎「眞先きに活動写真を輸入した私」(日本映画事業総覧 1927, pp. 438–439)

- ^ 塚田 1980, pp. 131–132.

- ^ a b 長谷 & 堀 2019, pp. 179–180.

- ^ a b c d 長谷 2020, p. 59.

- ^ 横田永之助「活界卅年の思ひ出」(日本映画事業総覧 1927, pp. 434–437)

- ^ a b 野村芳亭「稲畑さんの活動写真」(日本映画事業総覧 1927, p. 440)

- ^ a b c 田中 1975, pp. 39–41.

- ^ a b 塚田 1980, pp. 105–106.

- ^ a b 片岡 2020, pp. 52–53.

- ^ 塚田 1980, pp. 114–116.

- ^ a b 塚田 1980, pp. 117–127.

- ^ 片岡 2020, p. 41.

- ^ a b c 塚田 1980, pp. 112–113, 132.

- ^ a b 田中 1975, pp. 46–47.

- ^ 片岡 2020, pp. 68–69.

- ^ 稲畑勝太郎君伝 1938, pp. 304–305.

- ^ a b 光田 1995, p. 52.

- ^ 長谷 2020, p. 58.

- ^ a b 長谷 2020, p. 61.

- ^ 入江 2018, pp. 21–22, 30.

- ^ a b 中川慶二「活動写真今昔物語」『活動写真界』第18号、1911年。入江 2018, pp. 8–9に引用。

- ^ a b 長谷 2020, pp. 65–66.

- ^ 田中 1975, p. 50.

- ^ a b c d e 塚田 1980, pp. 225–230.

- ^ a b 田中 1975, p. 51.

- ^ 入江 2018, pp. 19–20.

- ^ a b 田中 1975, pp. 52–53.

- ^ 入江 2018, p. 18.

- ^ 片岡 2020, p. 48.

- ^ 入江 2018, p. 12.

- ^ 片岡 2020, p. 70.

- ^ a b c d 映画伝来 1995, pp. 13–22.

- ^ a b c d e 古賀 1995, pp. 31, 33, 37.

- ^ a b 蓮實 1995, pp. 38–40.

- ^ 村山匡一郎『映画は世界を記録する ドキュメンタリー再考』森話社、2006年9月、226頁。

参考文献

[編集]書籍

[編集]- 石原香絵『日本におけるフィルムアーカイブ活動史』美学出版、2018年3月。ISBN 978-4902078497。

- 乾英一郎『スペイン映画史』芳賀書店、1992年5月。ISBN 978-4826107082。

- 岩本憲児、高村倉太郎 監修『世界映画大事典』日本図書センター、2008年7月。ISBN 978-4284200844。

- 岡田晋『映画の誕生物語 パリ・1900年』美術出版社〈美術選書〉、1980年9月。ISBN 978-4568270969。

- 片岡一郎『活動写真弁史 映画に魂を吹き込む人びと』共和国、2020年10月。ISBN 978-4907986643。

- アンドレア・グローネマイヤー 著、豊原正智、大伏雅一、大橋勝 訳『ワールド・シネマ・ヒストリー』晃洋書房、2004年5月。ISBN 978-4771015241。

- ジョルジュ・サドゥール 著、村山匡一郎、出口丈人、小松弘 訳『世界映画全史1 映画の発明 諸器械の発明1832-1895:プラトーからリュミエールへ』国書刊行会、1992年11月。ISBN 978-4336034410。

- ジョルジュ・サドゥール 著、村山匡一郎、出口丈人、小松弘 訳『世界映画全史2 映画の発明 初期の見世物1895-1897』国書刊行会、1993年10月。ISBN 978-4336034427。

- ジョルジュ・サドゥール 著、村山匡一郎、出口丈人、小松弘 訳『世界映画全史3 映画の先駆者たち メリエスの時代1897-1902』国書刊行会、1994年2月。ISBN 978-4336034434。

- 杉本良男『インド映画への招待状』青弓社、2002年12月。ISBN 978-4787271617。

- 高梨光司 編『稲畑勝太郎君伝』稲畑勝太郎翁喜寿記念伝記編纂会、1938年。

- 田中純一郎『日本映画発達史Ⅰ 活動写真時代』中央公論社〈中公文庫〉、1975年12月。ISBN 978-4122002852。

- C.W.ツェーラム 著、月尾嘉男 訳『映画の考古学』フィルムアート社、1977年8月。ISBN 978-4845977215。

- 塚田嘉信『日本映画史の研究 活動写真渡来前後の事情』現代書館、1980年11月。ISBN 978-4768477052。

- エリック・バーナウ 著、安原和見 訳『ドキュメンタリー映画史』筑摩書房、2015年1月。ISBN 978-4480873781。

- 蓮實重彦 編『リュミエール元年 ガブリエル・ヴェールと映画の歴史』筑摩書房〈リュミエール叢書〉、1995年12月。ISBN 978-4480873033。

- 「ジョルジュ・サドゥールによるルイ・リュミエールへのインタビュー」『リュミエール元年』、147-183頁。

- チャールズ・マッサー 著、仁井田千絵、藤田純一 訳『エジソンと映画の時代』岩本憲児(編・監訳)、森話社、2015年4月。ISBN 978-4864050777。

- 村山匡一郎 編『映画史を学ぶクリティカル・ワーズ』(新装増補)フィルムアート社、2013年7月。ISBN 978-4845913077。

- 山下慧、井上健一、松崎健夫『現代映画用語事典』キネマ旬報社、2012年5月。ISBN 978-4873763675。

- 山田和夫『ロシア・ソビエト映画史 エイゼンシュテインからソクーロフへ』キネマ旬報社、1997年1月。ISBN 978-4873761961。

- 吉田喜重、山口昌男、木下直之 編『映画伝来 シネマトグラフと<明治の日本>』岩波書店、1995年11月。ISBN 978-4000002103。

- 古賀太「カメラが捉えた日本 『明治の日本』から『リュミエール映画日本篇』へ」『映画伝来』、25-43頁。

- 光田由里「ジレルとヴェール 世紀末日本を訪れた二人の撮影技師」『映画伝来』、44-82頁。

- 小松弘「シネマトグラフとは何だったか イデオロギー装置としての映画」『映画伝来』、103-123頁。

- 吉村信次郎「イタリア映画史」『世界の映画作家32 イギリス映画史 イタリア映画史』、キネマ旬報社、1976年10月。

- 『日本映画事業総覧 昭和二年版』国際映画通信社、1927年。

- Musser, Charles (1994). The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. ISBN 978-0520085336

学術論文

[編集]- 入江良郎「吉澤商店主・河浦謙一の足跡(2) : 活動写真時代の幕開き」『東京国立近代美術館研究紀要』第22号、東京国立近代美術館、2018年、6-40頁、ISSN 0914-7489、NAID 120006718859。

- 永冶日出雄「映画の創出とルイ・リュミエール<その1> ―シネマトグラフの発明から学術的な集会での公開まで―(1894年12月~1895年11月)」『愛知教育大学研究報告 人文科学』第41号、愛知教育大学、1992年2月、89-100頁、ISSN 03887375、NAID 110000100321。

- 永冶日出雄「映画の創出とルイ・リュミエール<その2> グラン・カフェにおけるシネマトグラフ一般公開(1895年12月~1896年12月)」『愛知教育大学研究報告 人文科学』第42号、愛知教育大学、1993年2月、87-100頁、ISSN 03887375、NAID 110000100339。

- 永冶日出雄「西欧諸国におけるリュミエール映画の受容 ―シネマトグラフの世界的浸透<その1>―」『愛知教育大学研究報告 人文科学』第43号、愛知教育大学、1994年2月、131-143頁、ISSN 03887375、NAID 110000100362。

- 永冶日出雄「東欧諸国におけるリュミエール映画の受容 ―シネマトグラフの世界的浸透<その2>―」『愛知教育大学研究報告 人文科学』第44号、愛知教育大学、1995年2月、141-154頁、ISSN 03887375、NAID 110000100383。

- 永冶日出雄「アメリカにおけるリュミエール映画の受容および排除 ―シネマトグラフの世界的浸透<その3>―」『愛知教育大学研究報告 人文・社会科学』第45号、愛知教育大学、1996年3月、107-115頁、ISSN 13414615、NAID 110000575959。

- 永冶日出雄「カナダ,メキシコ,キューバ,グアテマラにおけるリュミエール映画の受容 ―シネマトグラフの世界的浸透<その4>―」『愛知教育大学研究報告 人文・社会科学編』第46号、愛知教育大学、1997年3月、131-139頁、ISSN 13414615、NAID 110000575987。

- 永冶日出雄「インドにおける映画興行の伝来と映画製作の黎明 ―シネマトグラフの世界的浸透(その6)―」『愛知教育大学研究報告 人文・社会科学』第48号、愛知教育大学、1999年3月、77-85頁、ISSN 13414615、NAID 110000576028。

- 長谷憲一郎, 堀潤之「稲畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通の発見について」『映像学』第101巻、日本映像学会、2019年、177-191頁、doi:10.18917/eizogaku.101.0_177、ISSN 0286-0279、NAID 130007667228。

- 長谷憲一郎「日本における稲畑勝太郎のシネマトグラフ事業再考--新資料「稲畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通(1897年)」を中心に」『映像学』第104巻、日本映像学会、2020年、51-72頁、doi:10.18917/eizogaku.104.0_51、ISSN 0286-0279、NAID 130007890921。

外部リンク

[編集]- Les frères Lumière et leurs inventions - Institut Lumière(リュミエール研究所)

- 映画『リュミエール!』公式サイト

![『家族の食事』 稲畑勝太郎とその家族が出演した作品[273]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Repas_en_famille_%281897%29.png/150px-Repas_en_famille_%281897%29.png)

![『日本の俳優:かつらの練習』 初代中村鴈治郎の「石橋」を撮影した作品[275]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Acteurs_japonais_Exercice_de_la_perruque.jpg/150px-Acteurs_japonais_Exercice_de_la_perruque.jpg)