ズファル・ブン・アル=ハーリス・アル=キラービー

| ズファル・ブン・アル=ハーリス・アル=キラービー | |

|---|---|

| 個人情報 | |

| 生誕 | 不明 |

| 死没 | ヒジュラ暦75年(西暦694/5年) |

| 親戚 |

|

| 子供 |

|

| 親 | アル=ハーリス・ブン・ヤズィード・アル=アーミリー(父) |

| 兵役経験 | |

| 所属組織 |

|

| 戦闘 |

|

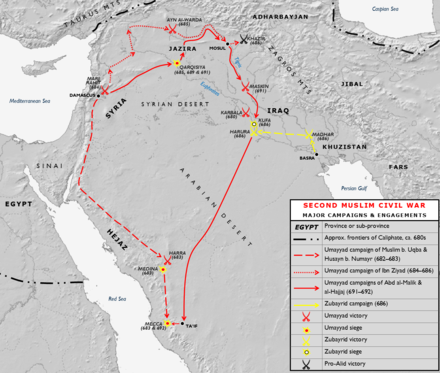

アブル=フザイル・ズファル・ブン・アル=ハーリス・アル=キラービー(アラビア語: أبو الهذيل زفر بن الحارث الكلابي, ラテン文字転写: Abuʾl-Hudhayl Zufar b. al-Ḥārith al-Kilābī, 694/5年没)は、7世紀末のイスラーム世界の第二次内乱期に部族連合のカイス族[注 1]の指導者となり、ウマイヤ朝やカルブ族を始めとする対立したアラブ部族勢力と戦った人物である。最後はウマイヤ朝のカリフのアブドゥルマリクと和解に達し、ウマイヤ朝に帰順した。

アラブ部族の一つであるアムル族の下に生まれたズファルは、656年に始まったイスラーム世界の第一次内乱において、アーイシャの軍の一員としてラクダの戦いでアリー・ブン・アビー・ターリブと戦った。その翌年にはシリア総督のムアーウィヤ(後のウマイヤ朝の創設者)の下でスィッフィーンの戦いに参戦し、再びアリーと戦った。ムアーウィヤの死後はその息子のヤズィード1世に仕え、683年のハッラの戦いではジュンド・キンナスリーン(シリア北部の軍事区)の軍を率いてウマイヤ朝に対する反乱軍と戦った。

同年にヤズィード1世が死去すると、ウマイヤ朝の支持母体であるカルブ族の支配下に置かれている状況に不満を抱いていた北シリアのカイス族がズファルの指導のもとでカルブ族のキンナスリーン総督を追放し、ウマイヤ朝に対抗してカリフを称したアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルの支持に回った。カイス族とカルブ族の対立は684年に起こったマルジュ・ラーヒトの戦いで最高潮に達したが、この戦いでカイス族は大敗を喫し、ズファルはユーフラテス川沿いのカルキースィヤーに逃れてこの地を本拠地とした。

その後はカイス族を率いて主にシリア砂漠で何度かにわたりカルブ族を襲撃したが、686年頃以降は同胞のカイス系の部族であるスライム族とキリスト教を信奉していたタグリブ族[注 2]の間で起こった激しい対立に巻き込まれることになった。ズファルは両者の関係の修復を試みたものの失敗に終わり、その結果としてスライム族とともにタグリブ族と戦わざるを得なくなった。

685年から691年にかけて3度にわたるカルキースィヤーの包囲に耐えていたズファルは、最終的にウマイヤ朝のカリフのアブドゥルマリクによる説得を受け入れてウマイヤ朝との和解に達し、アブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルへの支持を放棄することと引き換えにウマイヤ朝の宮廷と軍隊で高い地位を得た。自身のカイス族の部隊はウマイヤ朝の軍隊に組み入れられ、タグリブ族との戦いも停止した。ズファルはヒジュラ暦75年(694/5年)に死去したが、その子孫たちもズファルの地位と名声を受け継ぎ、アブドゥルマリクとその後継者たちの下でウマイヤ朝を支援し続けた。

出自と初期の経歴

[編集]ズファルはキラーブ族の支流にあたるアムル族の出身である[2]。キラーブ族はナジュド(アラビア半島中央部)の南西部を伝統的な居住地としていたアラブの大部族であるアーミル族の主要な支流の一つであり[3]、アムル族はそのキラーブ族の中でも特に好戦的で戦闘的な部族の一つとして知られていた[2]。前イスラーム時代の6世紀後半にアーミル族の族長であったアムル族出身のヤズィード・ブン・アッ=サーイクはズファルの父方の祖先である[4]。ズファルの父のアル=ハーリス・ブン・ヤズィード・アル=アーミリーは、637年か638年にユーフラテス川沿いの都市のヒートとカルキースィヤー(キルケシウム)をイスラーム教徒が征服した際にイスラーム軍の前衛部隊の司令官として活躍した[5]。当時のアムル族の族長であったアスラム・ブン・ズルア・アル=キラービーを始めとする他のアムル族の成員を含む一族は、イスラーム軍を構成するアラブ部族の兵士のために638年に建設されたイラクの軍営都市のバスラに居を構えた[6][7]。

イスラーム世界の最初の内乱である第一次内乱(656年 - 661年)において、ズファルは656年11月にバスラの郊外で起こったラクダの戦いでイスラームの預言者ムハンマドの3番目の妻であるアーイシャ・ビント・アブー・バクルの軍に加わり、ムハンマドの従兄弟で娘婿でもある正統カリフのアリー・ブン・アビー・ターリブ(在位:656年 - 661年)と戦った。この戦いでズファルはアーミル族の兵士を率いた[5]。中世の歴史家のタバリー(923年没)によれば、戦闘でズファルはアーイシャが乗っていたラクダの鼻端を縛って誘導するためのアーイシャの遊撃隊で最後まで生き残り、敵軍の兵士からアーイシャを守った。この戦いに参加した全てのアーミル族の長老たちは戦死を遂げたが、ズファルは例外的に生き残った[8]。アリーはアーイシャを破り、アーイシャはマディーナへ撤退した。その後、ズファルはジャズィーラ(メソポタミア北部)に移った[5]。

657年にアリーとその配下のイラクの軍隊がジャズィーラに入ったのち、同地で起きたスィッフィーンの戦いでズファルはシリア総督のムアーウィヤ・ブン・アビー・スフヤーン(後のウマイヤ朝のカリフのムアーウィヤ1世)から右翼軍の上級指揮官の役割を与えられた[9]。この戦いは仲裁という形で終結し、その後アリーは661年にハワーリジュ派(アリーとムアーウィヤの双方に敵対した一派)によって暗殺された。そして同じ年にムアーウィヤ1世(在位:661年 - 680年)がカリフとなり、ウマイヤ朝が成立した。ズファルはムアーウィヤ1世の息子で後継者のヤズィード1世(在位:680年 - 683年)の治世にムスリム・ブン・ウクバが率いる軍隊の司令官として683年にヒジャーズ(アラビア半島西部)で起こった反乱を鎮圧する軍事作戦に加わった。この反乱はイスラーム国家の支配権の獲得を試みていたアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルを支援するものだった[5]。歴史家のヤアクービー(897年没)によれば、ズファルはこの遠征中にマディーナ郊外で起こったハッラの戦いでジュンド・キンナスリーン(シリア北部の軍事区)の兵士で構成された部隊を率いた[10]。

シリアにおけるカイス族の指導者

[編集]ウマイヤ朝に対する反乱

[編集]

アブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルによる反乱が起こっていた最中の683年と684年にヤズィード1世とその後継者であるムアーウィヤ2世が相次いで死去したことで、ウマイヤ朝が統治するイスラーム国家は政治的混乱に陥った[11]。ヤズィード1世とムアーウィヤ2世の下でジュンド・キンナスリーンの総督を務めていた人物はヤズィード1世の母方の従兄弟でカルブ族出身のサイード・ブン・マーリク・ブン・バフダルであった[12][13]。カルブ族はウマイヤ朝政権の本拠地であるシリアで特権的な地位を保持し、対立する部族連合のカイス族[注 1]の不満を買っていた[14]。ジュンド・キンナスリーンで多数派を占めていたカイス族はカルブ族の権力の下に置かれている状況に不快感を抱き、ズファルの指導のもとでサイードを追放した[14]。さらにズファルはウマイヤ朝に反旗を翻し、アブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルへの忠誠を宣言(バイア)した[5]。カイス族の族長たちはアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイル支持に傾いたが、一方でカルブ族の指導者とその同盟者たちはウマイヤ朝による支配の維持に奔走し、ムアーウィヤ1世の再従兄弟にあたるマルワーン1世(在位:684年 - 685年)を後継のカリフに指名した[11]。

そして以前にムアーウィヤ1世とヤズィード1世の側近であったクライシュ族出身のダッハーク・ブン・カイス・アル=フィフリーの下にカイス族が集結し、684年8月に起こったマルジュ・ラーヒトの戦いでウマイヤ朝とこれを支持するカルブ族、およびその同盟勢力に戦いを挑んだ[11]。いくつかの伝承ではズファルが自らこの戦いに参加したとされているが、歴史家のヤアクービーとアワーナ・ブン・アル=ハカム(764年没)はこれを否定している[15]。一方でタバリーはズファルがキンナスリーンから軍隊を派遣し、ダマスクスの近郊で陣を張っていたダッハークの軍隊へ合流させたと記している[16]。カイス族はこの戦いで大敗を喫し、ダッハークを含む多くのカイス族の指導者が戦死した[5][17][18]。また、ズファルの息子のワキーもこの時に戦死した可能性がある[19]。敗北の知らせを受けたズファルは即座にキンナスリーンからカルキースィヤーへ逃亡した[5][17]。そして配下の兵士とともにカルキースィヤーの総督のイヤード・ブン・アスラム・アル=ジュラシーを追放し[注 3]、この都市を要塞化した[5]。カルキースィヤーはユーフラテス川とハーブール川の合流地点にあり、かつシリアとイラクの境界地帯に位置する戦略上の要衝であった[20]。ズファルはカルキースィヤーでアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルをカリフとして承認し続け、大きな打撃を受けたものの依然として強力であったカイス族において優れた指導力を発揮するようになった[17][21]。

マルワーン1世はダマスクスでカリフに即位すると、クーファでアリー家支持派(正統カリフのアリーとその一族の支持者)の指導者となっていたムフタール・アッ=サカフィーとバスラのアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイル派の支配者からイラクの支配権を取り戻すために経験豊富な将軍で政治指導者でもあったウバイドゥッラー・ブン・ズィヤードを派遣した。ウバイドゥッラーはイラクに向かう途上でジャズィーラの反ウマイヤ朝勢力に対する軍事作戦を展開し、およそ1年にわたってズファルの拠点であるカルキースィヤーを包囲した。しかし、ウバイドゥッラーはズファルを排除することができず、最終的にイラクへ向かったが、686年8月に起こったハーズィルの戦いでムフタールが派遣した軍隊の前に敗れて戦死した[21]。ウマイヤ朝側ではこの戦いの最中にカイス系のスライム族の将軍であるウマイル・ブン・アル=フバーブ・アッ=スラミーが配下の兵士とともに戦場から離脱するという出来事があり、このようなウマイヤ朝に対するカイス族の反発はハーズィルの戦いにおけるウマイヤ朝軍の敗北に影響を与えていた[22]。歴史家のフレッド・マグロウ・ドナーは、この戦いで離反したカイス族の者たちは「マルジュ・ラーヒトでの敗北をいまだ根にもっていた」と指摘している[23]。

「アイヤーム」の部族抗争における役割

[編集]マルジュ・ラーヒトの戦いはカイス族とカルブ族の対立における血の抗争の開始を告げることになり、カイス族は自らが被った大きな損害に対する復讐を果たそうとした[24]。一方でカルブ族と対立し、マルジュ・ラーヒトでカイス族とともに戦った他のシリアの部族の中には最終的にカルブ族(およびその同盟勢力)と協力関係を結んだ部族も存在した。その中でも特に著名であった部族は、ジュンド・ヒムス(ホムスの軍事区)の南アラビアの部族とジュンド・フィラスティーン(パレスチナの軍事区)のジュザーム族であった。これらの部族はその起源が南アラビア(アラビア語で「ヤマン」と呼ばれる)に存在したか、暗にそのように認識されていたことから、総称してヤマン族と呼ばれるようになった。ヤマン族に属する部族は協同してシリアの南部と中部を支配し、キンナスリーンとジャズィーラを支配するカイス族と激しく対立した[25]。その後の紛争ではお互いの襲撃が通常で一日がかりに及んだため、これらの一連の報復攻撃はアイヤーム(「日々」を意味する)と呼ばれた。それぞれの襲撃の日付は記録に残っていないものの、ズファルはカルキースィヤーに拠点を築いた直後にシリア砂漠のムサイヤフと呼ばれる場所でこの紛争における最初の襲撃を指揮し、20人のカルブ族の部族民を殺害した。これに対してカルブ族はパルミラでアーミル族の支流であるヌマイル族の部族民を60人殺害することで報復した。この報復はイクリールと呼ばれる場所でズファルによる攻撃を引き起こすことになり、500人から1,000人に及ぶカルブ族が死亡したが、ズファルは無傷のままカルキースィヤーに逃れた[26]。

686年頃にはマルワーン1世の跡を継いでウマイヤ朝のカリフとなったアブドゥルマリク(在位:685年 - 705年)がズファルにとって安全な避難場所であったカルキースィヤーに対する継続的な軍事作戦を展開したため、シリア砂漠で起こっていたカイス族とカルブ族の紛争に対するズファルの関与は大幅に制限されることになった。このため、カイス族の襲撃部隊の指揮官としてズファルが担っていた役割は次第にスライム族のウマイル・ブン・アル=フバーブ・アッ=スラミーが担うようになった。しかし、ウマイルの部族民が北方のハーブール川の流域に存在したタグリブ族[注 2]の土地に侵入したために新たな緊張が双方の部族の間で発生した[28]。この時、アーミル族の支流にあたるハーリシュ族のある男がタグリブ族の人物の所有するヤギを殺したことで、そのヤギの持ち主によるハーリシュ族への襲撃を引き起こし、ついには暴動へと発展した。カイス族は反撃に乗り出し、3人のタグリブ族の人々を殺害しただけでなく何頭かのラクダも奪った[29]。これに対してタグリブ族はこの地域からスライム族を撤退させ、ラクダを返還し、死んだ部族民のために賠償金(ディーヤ)をスライム族に支払わせるようにズファルへ介入を求めた[28][29]。ズファルは最後の二つの要求は受け入れたものの、最初の要求については拒否した。しかし、その拒否の一方でハーブール川流域からスライム族を強制的に排除することが効果のない行為であることをタグリブ族に納得させることができなかった[29]。

その後、タグリブ族はカルキースィヤー付近のカイス族の村々を攻撃したが撃退された。その一方でタグリブ族の人物であるイヤース・ブン・アル=ハッラーズがズファルとの交渉を継続するためにズファルの下に派遣された。しかし、イヤースはカイス族の者に殺され、ズファルはイヤースの死に対して賠償金を支払うことになった[29]。歴史家のユリウス・ヴェルハウゼンは、ズファルの初期の和解への試みについて、当時中立的な立場であったキリスト教徒のタグリブ族をウマイヤ朝とヤマン族の側に引き込ませたくないという思惑があったと考察している[30]。一方で歴史家のアブドゥルアメール・ディクソンは、タグリブ族はすでに親ウマイヤ朝の立場であったが、ズファルはカルブ族に対抗するためにタグリブ族の協力を取り付けるか、少なくともタグリブ族の中立を確保しようとしていたと述べている[29]。

ズファルはスライム族とタグリブ族の間の緊張関係を収拾することができなかった[30]。タグリブ族がスライム族を追い出すことに固執したため、ウマイルはタグリブ族との平和的な解決に反対し、この地域からタグリブ族を排除しようと努めた。さらにウマイルはアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルの弟で当時バスラの総督であったムスアブ・ブン・アッ=ズバイルからズファルの承認を条件として国家へ支払う義務のある伝統的な負担金(ザカート)をタグリブ族から徴収する令状を取得した。タグリブ族とウマイルの衝突を防ごうとしたズファルは、バスラ総督の代理人の立場となったウマイルに負担金を支払い、協力するように勧める使者をタグリブ族に派遣した。これに対してタグリブ族は使者を殺害することで応じ、ズファルの怒りを買った。その結果、ズファルはウマイルとカイス族の部隊をマキシンへ派遣し、タグリブ族の首領の一人とその部下の数名を殺害した[31]。タグリブ族とその近縁の部族であるラビーア族は報復としてサルサール川でスライム族に大きな打撃を与え、スライム族の何人かの男性と30人の女性を殺害した。タグリブ族の襲撃が大規模であったことから、ズファルはそれまで避けようとしてきたタグリブ族とカイス族の抗争に直接関与せざるを得なくなり、サルサールで起こったタグリブ族に対する報復攻撃にウマイルとともに参加した。タグリブ族はズファルとアーミル族を撃退したが、スライム族は頑強な抵抗を見せてタグリブ族を破った[32]。

ズファルとウマイルは報復としてシリア東部とジャズィーラ一帯を数度にわたり襲撃したのち、689年にサルサールに近いハシュシャークでタグリブ族と対峙した。ズファルはウマイヤ朝の軍隊がカルキースィヤーに接近しているという情報を得ると撤退したが、ウマイルは留まり続け、最終的に戦死を遂げた。ズファルはウマイルの死への悲嘆を詩で表現したと伝えられている[33]。その後、ズファルはカイス族の首領としてその死への仇を討つことが期待されるようになった[34]。ウマイルの兄弟のタミーム・ブン・アル=フバーブはズファルに対し行動を起こすように求めたが、ズファルは当初実力行使に出ることをためらった。しかし自分の長男のフザイルに説得され、最終的にタグリブ族への攻撃を決めた。そして自分の兄弟のアウス・ブン・アル=ハーリスにカルキースィヤーの監督を委ね、自身とフザイルはタグリブ族と戦うために出発した。ズファルはタグリブ族の集団を迎撃するため、アーミル族の支流であるウカイル族出身のムスリム・ブン・ラビーアを先遣部隊とともに派遣した。その後、ムスリムはモースルに近いアル=アキークでタグリブ族の本隊を襲撃した。タグリブ族はティグリス川に向かって逃走したが、ティグリス川の西岸に位置するクハイルという名の村に着くとすぐにズファルによる追撃を受けた。この奇襲によって多数のタグリブ族の部族民が殺害され、さらに多くの者がティグリス川で溺死した[35]。また、ズファルはこの襲撃で捕虜とした200人のタグリブ族の人々を処刑した[36]。この出来事に関連して詩人のジャリール・ブン・アティーヤは、ウマイヤ朝の宮廷における競争相手であったタグリブ族出身の詩人のアル=アフタルを嘲り、次のように詠んだ。

カイスの戦士たちは馬を駆って其方たちに襲いかかった

毛並みを整えず、険しい表情をした馬が英雄たちをその背に乗せて

其方たちは彼らの背後で全ての出来事に思いを巡らせた

馬や兵士たちが何度も何度も突撃してきたと

ズファル・アブル=フザイル、彼らの首領は其方たちを壊滅させた

そして其方たちの女を捕らえ、動物の群れを奪って行った[37]

カルキースィヤーに対するウマイヤ朝の攻撃

[編集]

ウマイヤ朝ではマルワーン1世が685年の春に死去し、息子のアブドゥルマリクが後継者となった。新しいカリフはシリアで自らの地位を固める必要があったため、当初はズファルとの対決を控えていた。その後、本拠地での安定を確保することに成功すると、ウマイヤ家の近親者でジュンド・ヒムス総督のアバーン・ブン・アル=ワリード・ブン・ウクバに対しズファルを攻撃するように指示した。688年か689年に起こった戦闘でズファルは敗れ、息子の一人が殺害されたものの、カルキースィヤーの支配は維持し続けた[38]。

アブドゥルマリクはダマスクスで近親者のアムル・アル=アシュダクが起こした反乱を鎮圧すると691年に自ら軍隊を率いてイラクの占領に向けた軍事行動に乗り出したが、この時点までにイラクは完全にズバイル家の支配下に入っていた。イラクに入る前にアブドゥルマリクはジャズィーラのズファルとカイス族の制圧を決意し、691年の夏にカルキースィヤーを包囲した。そして40日にわたり投石機を使って要塞を砲撃し、その後は主にカルブ族の部隊が攻撃を加えた。しかし、ズファルとその兵士たちはこれらの攻撃を退け、アブドゥルマリクに外交的手段による解決を促すことになった[38]。

ウマイヤ朝との和解

[編集]アブドゥルマリクは最高位の軍の指揮官の一人であるアル=ハッジャージュ・ブン・ユースフと著名な神学者であるラジャア・ブン・ハイワを使者としてズファルの下に派遣した[39]。使者の人選はズファルの警戒心を解くことを意図していた可能性がある。ズファルにとってハッジャージュはカイス系のサキーフ族に属する同志であり、ラジャアはヤマン系のキンダ族に属していたものの、ズファルとは血縁関係にあった[40]。両者はズファルに対し、大多数のイスラーム教徒と同様にアブドゥルマリクをカリフとして承認しなければならず、承認と恭順の見返りに報酬を与えるが、さもなければズファルの反抗に対して罰を与えるだろうというアブドゥルマリクの意思を伝えた。ズファルはこの提案を拒否したが、ズファルの息子のフザイルは提案を受け入れるべきか検討した。アブドゥルマリクはジャズィーラでカイス族を牽制する任務を父から与えられていた兄弟のムハンマドに対し、ズファルとフザイル、さらにその支持者たちに恩赦と(詳細は不明であるが)便宜を与えるように指示した。フザイルはズファルに対しアブドゥルマリクの軍に加わる義務を負わず、アブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルへの忠誠の誓いを維持できることを条件にアブドゥルマリクの要請を受け入れるように説得した[41]。その一方でアブドゥルマリクの軍内にいたカルブ族の指揮官たちはズファルとの交渉に反対した。そしてカリフに対しズファルの提示した条件を拒否し、すでにカルキースィヤーの要塞の大部分が破壊されていたことから、カルキースィヤーに対する攻撃を継続するように進言した。アブドゥルマリクはこの進言を受け入れて攻撃を再開したが、ズファルを排除することはできなかった[41]。

しかし、691年の夏の終わりまでにズファルとアブドゥルマリクは和平の合意に達した。和平の条件としてズファルとその支援者は安全保障(アマーン)を与えられ、すべての者が反乱への参加、部族民の殺害、そして反乱と関連してウマイヤ朝が支出した費用に対する責任を免除された。ズファルはもはやアブドゥルマリクとは戦わないことを誓約し、フザイルに対しイラクに向かうアブドゥルマリクの軍へ加わるように指示した。その一方でアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルに対する誓約に背くことを望まなかったズファル自身はアブドゥルマリクの軍事行動には関与しなかった。アブドゥルマリクは(金額は不明なものの)ズファルに資金を与えてズファルの支持者たちに分配させた。さらに、この合意を神聖なものにするためにズファルの娘のラバーブとアブドゥルマリクの息子のマスラマが結婚することになった[42]。ヴェルハウゼンによれば、ズファルとその息子のフザイルとカウサルは、「ダマスクスの(ウマイヤ朝の)宮廷において最も著名で注目される人物」となった[43]。

692年にアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルの反乱は鎮圧され、カルブ族とタグリブ族に対するズファルの戦争は停止した[44]。この時にジャズィーラはアブドゥルマリクによって一つの地域としてまとめられ、キンナスリーンから行政的に分離された。歴史家のハーリド・ヤフヤー・ブランキンシップによれば、この行政区分の変更はズファルとの和解と関連していた可能性がある[45]。ズファルがウマイヤ朝の宮廷と軍隊において高い地位を得ることと引き換えにアブドゥッラー・ブン・アッ=ズバイルの大義を放棄したことで、シリアの軍隊におけるヤマン族の優位性は実質的に失われた[46]。この時以降、ウマイヤ朝のカリフは軍隊におけるカイス族とヤマン族の利害の均衡を図るようになった[47]。ズファルの義理の息子となったマスラマは(失敗に終わった)717年から718年にかけて行われたビザンツ帝国に対する遠征中にカイス族の部隊を優遇したが、このことは軍隊内においてカイス族に対抗するヤマン族内部の協力体制をより強固にさせる要因となった[48]。このような部族の分裂状態は主に地方権力をめぐる派閥抗争の形で続いたが、744年にシリアで再燃したカイス族とヤマン族の武力衝突はイスラーム世界の第三次内乱へと発展し[49]、この紛争は750年のウマイヤ朝の崩壊とともに終わった[50]。

子孫

[編集]ズファルはヒジュラ暦75年(694/5年)に死去した[51][52]。歴史家のデイヴィッド・ステファン・パワーズは、ズファルの息子たちは「ズファルに向けられた敬意を受け継ぎ」、同様に「カリフたちから大いに尊重された」と記している[53]。一方で歴史家のパトリシア・クローンは、ズファルとその家族は「まさにカイスィーヤ(カイス族)の権化と見なされていた」と述べている[5]。また、タバリーはズファルの一族に関する次のような逸話を記録している。

722年か723年に当時のイラク総督でカイス族の出身であったウマル・ブン・フバイラが連れの者たちに「カイス族の中で最も優れた人物は誰か」と尋ねた。そして「あなただ」と返されるとウマルはそれに賛同せず、ズファルの息子のカウサルだと答え、必要な時にはカウサルに限って「夜中にラッパを吹けば2万の兵士が呼び出された理由も聞かずに現れる」と語った[54][55]。

バヌー・ズファル(ズファルの子孫を意味する)はウマイヤ朝のカリフからユーフラテス川沿いのバリスの下流に位置するナウラの要塞に近いジュンド・キンナスリーンの地に村か領地を与えられた[56]。タバリーによれば、その地はフサフという名の村であり、一族の名にちなんでザラアト・バニー・ズファルとも呼ばれた[57]。また、この地はサブハト・アル=ジャッブールの塩原(サブハ)の近くに位置し[58]、アブドゥルマリクの息子でズファルの義理の息子となったマスラマの住居にも近かった[5]。バヌー・ズファルとマスラマの間には強い絆が保たれていた。フザイルはマスラマに仕える軍司令官となり[5]、720年にイラクでヤズィード・ブン・アル=ムハッラブの反乱を鎮圧した際にはマスラマの軍隊の左翼軍を指揮した[59]。歴史家のイブン・アル=アスィール(1233年没)によれば、この軍事行動中にヤズィード・ブン・アル=ムハッラブを殺害したのはフザイルであった[60]。ズファルの息子たちはウマイヤ朝の最後のカリフであるマルワーン2世(在位:744年 - 750年)を支援し、マルワーン2世はカウサルをビザンツ帝国とアラブの国境地帯(スグール)に位置するマラシュの総督に任命した[61]。ズファルの孫にあたるマジュザア・ブン・カウサル(アブル=ワルドの名でも知られる)とワースィク・ブン・フザイルはマルワーン2世のカイス族の側近であったが、750年に起こったザーブ川の戦いでマルワーン2世が敗北すると両者ともアッバース朝に降った。マジュザアは同じ年の後半にカイス族を率いてアッバース朝に対する反乱を起こしたが[62]、一族の多くの者とともに殺害される結果に終わった[63]。

| ズファル・ブン・アル=ハーリス・アル=キラービーの家系図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

詩

[編集]アブー・ウバイダによる『ナカーイド』[注 10]、9世紀のアブー・タンマームによる『キターブ・アル=ハマーサ』、そして10世紀に著された『アル=イクド・アル=ファリード』や『キターブ・アル=アガーニー』といった詩集に加え、タバリーやイブン・アサーキル(1176年没)の歴史書にズファルの詩の断片が残されている。9世紀の学者であるイブン・ハビーブはズファルのディーワーン(詩集)を作成したが、現存していない[69]。タバリーの歴史書に収められている詩でズファルの詩とされるものの中に、マルジュ・ラーヒトの戦いの後のズファルの憎しみと絶望、そしてカイス族の仇を討つ決意を表した次のような詩がある。

私がいなくても気に留めていないと思わないで欲しい。私があなたの下へ行っても会った時に喜ばないで欲しい。

大地の廃墟の上に牧草地が現れたとしても、魂の憎しみは以前と変わらず同じままだ。

カルブ族は去り、我々の槍は彼らに届かず、ラーヒトで殺された者たちはそのまま見捨てられてしまうのか?…

私が逃亡し、二人の仲間を背後に残すまでは、私に憎しみが向けられることは決してなかったのだが…

たった一日のことでも、私が台無しにしてしまったのなら、私の日々の善良さと行為の価値は消え去ってしまうのだろうか?

騎兵が槍を持って馳せ参じ、私の妻たちがカルブ族の女へ復讐を果たすまで、平和はやって来ないだろう。[70]

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ a b カイス族は主に正統カリフのウスマーン(在位:644年 - 656年)の治世にアラビア半島から移住してきたアラブ部族によって構成され、その多くはシリア北部の軍事区(ジュンド・キンナスリーン)とジャズィーラに居住した。カイス族の構成部族にはズファルが属していたキラーブ族の他にスライム族やウカイル族などがあった[1]。

- ^ a b タグリブ族は以前はアラビア半島中央部のヤマーマと東部のバフラインを本拠地としていたが、5世紀末から6世紀前半にかけてジャズィーラに移ったアラブ部族である。前イスラーム時代のジャズィーラは東方キリスト教諸派の一大中心地であり、キリスト教化したタグリブ族はイスラーム時代に入ってからもキリスト教の信仰を保持し続けていた[27]。

- ^ イヤード・ブン・アスラム・アル=ジュラシーは南アラビアのヒムヤル族の出身であり、ウマイヤ朝のカリフのヤズィード1世からカルキースィヤーの総督に任命されていた[17]。

- ^ ヌファイルはキラーブ族に属するアムル族の二つの支族のうちの一つの開祖にあたる[64]。

- ^ フワイリド・アッ=サーイクはキラーブ族の支流であるアムル族の族長であり、ヤズィードの父方の祖父にあたる[65]。フワイリドは落雷で死亡したとされているため、史料において雷鳴や落雷を意味する「アッ=サーイク」の呼び名で記録されるようになった[66]。

- ^ アムルはヤズィードとズルアの父である[65][67]。

- ^ イスラーム時代以前のアーミル族の有力者であったズルアは、一時期ウマイヤ朝の下でバスラの総督を務め、カイス族の指導者でもあったアスラムの父である[6]。

- ^ サイードはアスラムの息子であり、ウマイヤ朝の下でマクラーンの総督を務めた[6]。

- ^ ムスリムはサイードの息子であり、ウマイヤ朝の下でホラーサーンの総督を務めた[6]。

- ^ ナカーイド(naqā'id)はアラブ世界で行われていた韻文詩形式による中傷合戦の詩を指す[68]。

出典

[編集]- ^ Kennedy 2016, p. 79.

- ^ a b Zakkar 1971, p. 74.

- ^ Caskel 2012.

- ^ Sezgin 1975, p. 219.

- ^ a b c d e f g h i j k Crone 1980, p. 108.

- ^ a b c d Crone 1980, p. 138.

- ^ Pellat & Longrigg 2012.

- ^ Brockett 1997, p. 149.

- ^ Hagler 2011, pp. 60–61.

- ^ Gordon et al. 2018, pp. 944–945.

- ^ a b c Kennedy 2016, pp. 78–79.

- ^ Crone 1980, p. 94.

- ^ Caskel 1966, p. 500.

- ^ a b Wellhausen 1927, p. 170.

- ^ Saffarini 2003, p. 92.

- ^ Hawting 1989, p. 56.

- ^ a b c d Hawting 1989, p. 63.

- ^ ドナー 2014, pp. 189–190.

- ^ Rotter 1982, p. 209.

- ^ Humphreys 1990, p. 132, note 244.

- ^ a b Kennedy 2016, p. 81.

- ^ Wellhausen 1927, p. 186.

- ^ ドナー 2014, p. 192.

- ^ Kennedy 2016, p. 80.

- ^ Crone 1994, pp. 45–47.

- ^ Wellhausen 1927, p. 202.

- ^ 太田 1996, pp. 145–146.

- ^ a b Wellhausen 1927, p. 203.

- ^ a b c d e Dixon 1971, p. 99.

- ^ a b Wellhausen 1927, pp. 203–204.

- ^ Dixon 1971, p. 100.

- ^ Dixon 1971, p. 101.

- ^ Dixon 1971, pp. 101–102.

- ^ Wellhausen 1927, p. 204.

- ^ Dixon 1971, p. 102.

- ^ Wellhausen 1927, pp. 204–205.

- ^ Stetkevych 2002, p. 112.

- ^ a b Dixon 1971, p. 93.

- ^ Dixon 1971, pp. 93–94.

- ^ Dixon 1971, p. 94, note 49.

- ^ a b Dixon 1971, p. 94.

- ^ Dixon 1971, pp. 94–95.

- ^ Wellhausen 1927, p. 211.

- ^ Wellhausen 1927, p. 205.

- ^ Blankinship 1994, p. 51.

- ^ Kennedy 2016, p. 84.

- ^ Kennedy 2016, p. 87.

- ^ Crone 1994, p. 48.

- ^ Crone 1994, pp. 43, 54.

- ^ Hawting 2000, p. 90.

- ^ Lane 2006, p. 351.

- ^ Sezgin 1975, p. 339.

- ^ Powers 1989, p. 185, note 633.

- ^ Crone 1994, pp. 7–8.

- ^ Powers 1989, p. 185.

- ^ Bonner 1996, pp. 141–142.

- ^ Williams 1985, pp. 20, 176 note 423.

- ^ Hoyland 2011, pp. 258–259, note 760.

- ^ Powers 1989, pp. 134–135.

- ^ Powers 1989, p. 138, note 480.

- ^ Crone 1980, pp. 108–109.

- ^ Crone 1980, p. 109.

- ^ Cobb 2001, p. 48.

- ^ Krenkow 1993, p. 1005.

- ^ a b Caskel 1966, p. 176.

- ^ Lyall 1918, p. 325.

- ^ Caskel 1966, p. 458.

- ^ 堀内 2014, p. 409.

- ^ Sezgin 1975, pp. 339–340.

- ^ Hawting 1989, pp. 65–66.

参考文献

[編集]日本語文献

[編集]- 太田敬子「初期イスラーム時代のキリスト教徒アラブ社會 : タグリブ族の事例を中心として」『東洋史研究』第55巻第1号、東洋史研究會、1996年6月30日、144-181頁、CRID 1390290699811014912、doi:10.14989/154997、hdl:2433/154997、ISSN 0386-9059、2024年5月21日閲覧。

- フレッド・マグロウ・ドナー『イスラームの誕生 ― 信仰者からムスリムへ』後藤明 監訳、亀谷学・橋爪烈・松本隆志・横内吾郎 訳、慶應義塾大学出版会、2014年6月30日。ISBN 978-4-7664-2146-0。

- 堀内勝「<原典翻訳>アル・ハマザーニー著『マカーマート』(3): 第36話-第51話・「終わり」に代えて」『イスラーム世界研究』第7巻、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地域研究センター、2014年3月14日、369-492頁、CRID 1390572174792939008、doi:10.14989/185812、hdl:2433/185812、ISSN 1881-8323、2024年5月21日閲覧。

外国語文献

[編集]- Blankinship, Khalid Yahya (1994) (英語). The End of the Jihâd State: The Reign of Hishām ibn ʻAbd al-Malik and the Collapse of the Umayyads. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-1827-7

- Bonner, Michael (1996) (英語). Aristocratic Violence and Holy War: Studies in the Jihad and the Arab-Byzantine Frontier. New Haven, Connecticut: American Oriental Society. ISBN 0-940490-11-0

- Brockett, Adrian, ed (1997) (英語). The History of al-Ṭabarī, Volume XVI: The Community Divided: The Caliphate of ʿAlī I, A.D. 656–657/A.H. 35–36. SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-2391-2

- Caskel, Werner [in 英語] (24 April 2012) [1960]. "ʿĀmir b. Ṣaʿṣaʿa". In Bearman, P. J. [in 英語] (ed.). Encyclopaedia of Islam New Edition Online (EI-2 English) (英語). Leiden: Brill. doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_0608. ISSN 1573-3912。(

要購読契約)

要購読契約) - Caskel, Werner (1966) (ドイツ語). Ğamharat an-nasab: Das genealogische Werk des His̆ām ibn Muḥammad al-Kalbī, Volume II. Leiden: E. J. Brill. OCLC 29957469

- Cobb, Paul M. (2001) (英語). White Banners: Contention in 'Abbasid Syria, 750–880. Albany, New York: SUNY Press. ISBN 978-0-7914-4880-9

- Crone, Patricia (1980) (英語). Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-52940-9

- Crone, Patricia (1994). “Were the Qays and Yemen of the Umayyad Period Political Parties?” (英語). Der Islam 71: 1–57. doi:10.1515/islm.1994.71.1.1.

- Dixon, 'Abd al-Ameer (1971) (英語). The Umayyad Caliphate, 65–86/684–705: (A Political Study). London: Luzac. ISBN 978-0-7189-0149-3

- Gordon, Matthew S.; Robinson, Chase F.; Rowson, Everett K.; Fishbein, Michael (2018) (英語). The Works of Ibn Wāḍiḥ al-Yaʿqūbī (Volume 3): An English Translation. Leiden: E. J. Brill. ISBN 978-90-04-35621-4

- Hagler, Aaron M. (12 August 2011). The Echoes of Fitna: Developing Historiographical Interpretations of the Battle of Siffin (PhD thesis) (英語). University of Pennsylvania.

- Hawting, Gerald R., ed (1989) (英語). The History of al-Ṭabarī, Volume XX: The Collapse of Sufyānid Authority and the Coming of the Marwānids: The Caliphates of Muʿāwiyah II and Marwān I and the Beginning of the Caliphate of ʿAbd al-Malik, A.D. 683–685/A.H. 64–66. SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-88706-855-3

- Hawting, Gerald R. (2000) (英語). The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750 (Second ed.). London and New York: Routledge. ISBN 0-415-24072-7

- Hoyland, Robert G. (2011) (英語). Theophilus of Edessa's Chronicle and the Circulation of Historical Knowledge in Late Antiquity and Early Islam. Liverpool: Liverpool University Press. ISBN 978-1-84631-697-5

- Humphreys, R. Stephen, ed (1990) (英語). The History of al-Ṭabarī, Volume XV: The Crisis of the Early Caliphate: The Reign of ʿUthmān, A.D. 644–656/A.H. 24–35. SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-0154-5

- Kennedy, Hugh N. (2016) (英語). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (Third ed.). Oxford and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-78761-2

- Krenkow, F. (1993) [1927]. "Kilāb b. Rabīʿa". The Encyclopædia of Islam: A Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Volume IV: ʿItk-Kwaṭṭa (英語) (Reprint ed.). Leiden, New York and Koln: E. J. Brill. p. 1005. ISBN 90-04-08265-4。

- Lane, Andrew (2006) (英語). A Traditional Mu'tazilite Qur'ān Commentary: The Kashshāf of Jār Allāh al-Zamakhsharī (d. 538/1144). Leiden: E. J. Brill. ISBN 90-04-14700-4

- Lyall, Charles (1918) (英語). The Mufaḍḍalīyāt: An Anthology of Ancient Arabian Odes, Volume 2. Oxford: Clarendon Press. OCLC 697581889

- Pellat, Charles [in 英語]; Longrigg, S. H. [in 英語] (24 April 2012) [1960]. "al-Baṣra". In Bearman, P. J. [in 英語] (ed.). Encyclopaedia of Islam New Edition Online (EI-2 English) (英語). Leiden: Brill. doi:10.1163/1573-3912_islam_COM_0103. ISSN 1573-3912。(

要購読契約)

要購読契約) - Powers, Stephan, ed (1989) (英語). The History of al-Ṭabarī, Volume XXIV: The Empire in Transition: The Caliphates of Sulaymān, ʿUmar, and Yazīd, A.D. 715–724/A.H. 96–105. SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-0072-2

- Rotter, Gernot (1982) (ドイツ語). Die Umayyaden und der zweite Bürgerkrieg (680-692). Wiesbaden: Deutsche Morgenländische Gesellschaft. ISBN 3-515-02913-3

- Saffarini, Husein (2003). “A Critical Evaluation of the Traditions Utilized in Historical Works by the Transmitters” (英語). Studia Arabistyczne i Islamistyczne 11: 79–96.

- Sezgin, Fuat (1975) (ドイツ語). Geschichte des arabischen schriftums, Band II, Poesie bis ca. 430H. Leiden: E. J. Brill. ISBN 90-04-043764

- Stetkevych, Suzanne Pinckney (2002) (英語). The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode. Bloomington: Indiana University Press. ISBN 0-253-34119-1

- Wellhausen, Julius (1927) (英語). The Arab Kingdom and its Fall. Translated by Margaret Graham Weir. Calcutta: University of Calcutta. OCLC 752790641

- Williams, John Alden, ed (1985) (英語). The History of al-Ṭabarī, Volume XXVII: The ʿAbbāsid Revolution, A.D. 743–750/A.H. 126–132. SUNY Series in Near Eastern Studies. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 978-0-87395-884-4

- Zakkar, Suhayl (1971) (英語). The Emirate of Aleppo: 1004–1094. Aleppo: Dar al-Amanah. OCLC 759803726