ランバル公妃マリー・ルイーズ

| マリー=テレーズ=ルイーズ・ド・サヴォワ=カリニャン Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan | |

|---|---|

| サヴォイア=カリニャーノ家 | |

| |

| 称号 | ランバル公妃 |

| 出生 |

1749年9月8日 |

| 死去 |

1792年9月3日(42歳没) |

| 埋葬 |

|

| 配偶者 | ランバル公ルイ・アレクサンドル |

| 家名 | サヴォイア=カリニャーノ家 |

| 父親 | カリニャーノ公ルイージ・ヴィットーリオ |

| 母親 | クリスティーネ・フォン・ヘッセン=ローテンブルク |

| サイン |

|

マリー=テレーズ=ルイーズ・ド・サヴォワ=カリニャン[2](仏: Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, Princesse de Lamballe, 1749年9月8日 - 1792年9月3日)は、北イタリアのサヴォイア家の公女。隣国フランスの王室メンバーかつ同国最大の個人資産の相続予定者だったランバル公に嫁ぐが、すぐに死別した。ヴェルサイユ宮廷ではランバル公妃、カリニャン姫(Mademoiselle de Carignan)、ランバル夫人(Madame de Lamballe)の呼び名で知られた。

マリー・アントワネットの最初の寵臣であり、女官長よりも高位の王妃家政機関総監に任じられた。君寵がポリニャック夫人に移った後も変わらず王妃と王室への忠節を尽くし、そのため1792年の九月虐殺で命を落とした。

生涯

[編集]出生と結婚

[編集]

マリー=ルイーズはサヴォイア家の分枝カリニャーノ公家の当主ルイージ・ヴィットーリオと、そのドイツ人の妻クリスティーネ・フォン・ヘッセン=ローテンブルクの間の第6子・五女だった。父は当時のサヴォイア本家当主・サルデーニャ王カルロ・エマヌエーレ3世の甥(異母妹の子)だった。母はカルロ・エマヌエーレ3世の最初の妻ポリクセナ王妃の妹だった。さらに母の別の姉カロリーネが、フランス王族のブルボン公ルイ・アンリに嫁いでいた関係で、フランス王室とも縁戚関係があった[3]。マリー=ルイーズの幼少期について詳しいことは不明である[4]。

結婚適齢期になると、フランス王室の一員だったランバル公ルイ・アレクサンドルとの縁組が成立した。ランバル公は、太陽王ルイ14世と寵姫モンテスパン夫人の間の準正された婚外子トゥールーズ伯の孫である。フランス王ルイ15世は、花婿花嫁とも王室の分家出身で身分の釣り合いの取れた結婚が実現することに満足した。カルロ・エマヌエーレ3世も、サヴォイア家とフランス王家との縁組によるフランスとの同盟関係を長く欲しており、この政策はその後、ルイ15世とカルロ・エマヌエーレ両者の孫たちの間の複数の縁組によって強化されていく[4]。

1767年1月17日、トリノ王宮にてカルロ・エマヌエーレ3世臨席のもと代理結婚式と披露宴が挙行された。同月24日、新婦はフランスとサヴォイア公領の国境であるル・ポン=ド=ボーヴォワザンの橋でフランス側に引き渡され、イタリア人の家臣たちと別れて新しいフランス人の従者に連れられて、新郎とその父パンティエーヴル公爵の待つナンジ城へ向かい、この城で1月31日正式な婚礼を挙げた[4]。2月に入ってマリー=ルイーズは初めてヴェルサイユ宮殿入りし、夫の叔母であるラ・マルシュ伯爵夫人の紹介で国王・王族に初めて謁見したが、このときヴェルサイユ宮廷の人々はマリー=ルイーズに好印象を抱いたという。新婚夫婦は美男美女で、互いの容姿に魅了されたため最初のうちは仲睦まじかった。しかしランバル公は結婚して1か月後には2人の女優との不貞を働き、マリー=ルイーズは深く傷ついた。落ち込んだ彼女を慰めたのは舅のパンティエーヴル公で、義理の父娘はこれを機に親密になった[4]。

ランバル公は女遊びが祟って性病が悪化し、妻や妹の看病もむなしく、1768年5月6日ルーヴシエンヌ城にて20歳で死去した[4]。マリー=ルイーズも夫から性病をうつされ、懐妊が望めない体になったとされる。

19歳で寡婦となったマリー=ルイーズは夫から相当額の遺産を譲られ、かなりの資産家となった。彼女は修道院に入ろうとしたが舅のパンティエーヴル公が反対し、自分の娘代わりに傍にいてくれるよう説得した。マリー=ルイーズは一人息子を亡くして落胆する舅を励まして、一緒に領地のランブイエでの大規模な慈善活動に没頭し、そのため公爵は「貧者の王」と、ランバル公妃は「パンティエーヴルの天使」と呼ばれて称賛された[4]。公妃は舅の所有するパリ市街のオテル・ド・トゥールーズと郊外のランブイエ城を行き来する生活を送った。

同じ1768年の7月に王妃マリー・レクザンスカが死ぬと、王女のマダム・アデライードは父ルイ15世王とうら若い未亡人ランバル公妃を再婚させようと画策した。権力を欲する王女は、父の再婚相手は若く美しく、そして野心のない女性が望ましいと考えていた。父王が若い後妻に夢中になって国務を自分に投げ出すことを期待していたのである。ランバル公妃を王妃に仕立てるアデライードの計画はノアイユ家一族の支持も得た[4]。しかしランバル公妃も舅のパンティエーヴル公も全く乗り気でなかった上に、計画は少しも前進しなかった[4]。首席国務大臣ショワズール一派が、新しい王妃が権力を握ればルイ15世が黙認する自分たちの政治不正を糾弾する可能性があるのを恐れ、ルイ15世の再婚そのものに強く反対していたからである[5]。

王妃との友情

[編集]パンティエーヴル公一家は庶子の血筋のため傍系王族が持つ血統親王(プランス・デュ・サン)の身分こそ無かったものの、一家は王室の末席に位置付けられていたので、ランバル公妃も王室の儀式や催事に王族として参加した。1770年に王太子妃マリー・アントワネットがフランスへ輿入れしたときも、義父及び他の傍系王族たちと一緒にコンピエーニュの森で王太子妃に歓迎の挨拶をした。翌1771年の年明け、王太子妃の名前で女官長ノアイユ伯爵夫人が主催した宮廷の舞踏会に顔を出した際、幼い王太子妃は公妃の人並外れた愛情深さと感じやすさに圧倒され、公妃に魅了されたという。駐仏オーストリア大使メルシーは1771年3月に次のように報告している。

王太子妃はこのところ幾度かランバル公妃に大変なご厚情を示されております…この若い公女は心優しく気立ての良い方で、王族と同じ待遇を許されるご身分ですので、王太子妃殿下のご友人となるのに相応しいでしょう[4]。

フランスの官報『ラ・ガゼット』は、宮殿の礼拝堂で行われる国王一家の聖木曜日のミサに、ブルボン公及びパンティエーヴル公とともに、ランバル公妃も参加者として名を連ねたことを記録している。1771年5月、同族の従姪プロヴァンス伯爵夫人マリー=ジョゼフィーヌが、輿入れ後初めてフォンテーヌブロー宮殿で国王に謁見した際には、謁見後の晩餐会に出席した。1773年11月にはその妹のマリー=テレーズもアルトワ伯爵夫人としてフランス王室入りした。マリー・アントワネットの2人の義弟がランバル公妃の従姪と次々に結婚した結果、公妃は王太子妃に縁戚として遇される立場となった。また、輿入れした当初の王太子妃はプロヴァンス伯爵夫妻及びアルトワ伯爵夫妻と友人サークルを作っていたため、その輪には両伯爵夫人の同族ランバル公妃も引き込まれ、結果、王太子妃の側にはほとんど常にランバル公妃がいるようになった[4]。

マリー・アントワネットは1774年5月、夫の即位に伴い王妃となった。メルシー大使は、マリー・アントワネットがランバル公妃に抱く親愛の情は、彼女が王妃となってから、以前にも増して注目されるようになったと指摘した。

王妃の母マリア・テレジア皇太后は、君主の側近に侍る寵臣や友人というものを容認しなかったために、娘とその新しい友人の交遊に腹を立てていた。もし娘に親しい友が必要な場合、身分のことを考慮すればランバル公妃はその立場に相応しいことを理解していたにもかかわらず、である[4]。皇太后は、サヴォイア家出身のランバル公妃が実家の政治的利益のために王妃を利用するのではないかとも心配し、2人の友情を断ち切ろうとした。マリー・アントワネットは王妃となった1774年に夫の国王ルイ16世に対し、「ああムッシュー、ランバル公妃との友情は私の生き甲斐なのです」と吐露した[4]。ルイ16世も妻とランバル公妃との友人関係に賛同していたようである。

ランバル公妃は気位が高く繊細で神経質な女性で、謀りごとをする野心もない代わりに機知も持たなかった。容姿はアンバランスな顔立ちだが美人ではあると言われた。王妃を楽しませることができたが、生来引っ込み思案だったため、上流社交界の中心に立つよりも王妃と2人きりで過ごすことを好んだ。公妃は宮廷では身持ちが固いことで有名だった[4]。しかし当時の反君主主義的な民衆プロパガンダは、王政のイメージを傷つけるために、ポルノ色の強い中傷パンフレットの中で、ランバル公妃を王妃のレズビアンの恋人の1人として描いた[6]。

王妃家政機関総監

[編集]

1775年9月18日、王妃はランバル公妃を、ヴェルサイユの宮廷女官の最高官職である王妃家政機関総監(シュランタンダント・ド・ラ・メゾン・ド・ラ・レーヌ)に任命した。この人事は紛糾を引き起こした。総監職は俸給額が飛びぬけて高額で、権限と影響力も他の女官を圧倒するほど強大であり、例えば他の女官の出した命令は総監の指示で撤回可能であった。そのため1741年以来、34年間にわたり空席となっていた。王妃は友情に報いたい一心から任命したのだが、ベテランの宮廷女官たちは、ランバル公妃は総監に就任するには身分こそ申し分ないが、若く経験も無いとして、この任命に憤慨した[4]。

王妃の生活に関する全決定についての事前の確認と承認、王妃の許に届く全ての書状・嘆願書・覚書のチェックと仕分け、そして王妃の名の下に晩餐会や舞踏会を主催し貴族たちをもてなすことが、総監の職務だった。総監職は宮廷の序列において極めて高い上席権を伴ったことも、宮廷の多くの人々の羨望と嫉視を呼び起こした。総監職の俸給は年額15万リーヴルと莫大だったが、国家財政が逼迫していた上にランバル公妃は大富豪であるため、財務総監テュルゴーは公妃に俸給の減額の承認を求めた。しかし公妃は総監を引き受けるならば歴代の前任者と同じ待遇を要求するとし、通らなければ辞退すると宣言したため、王妃の求めにより総監の俸給には従来通りの額が設定された。

この就任時のいざこざは公妃に対する世間の印象を非常に悪くする結果となり、大衆向けの刊行物はランバル公妃を王妃の欲深い寵臣と書き立てた。公妃は神経過敏、ひきつけ、失神などの症状に悩んでおり、失神すると何時間も意識を失うこともあったのだが[4]、庶民たちは公妃の失神する様子を真似して、彼女を揶揄した[4]。彼女の寵臣としての立場は広く国民に膾炙し、公妃が暇をもらって田舎に出かければ、行く先々で王族並みの歓待を受け、彼女に詩が献呈されることもあった。

総監となったランバル公妃は仲の良い弟のヴィラフランカ伯エウジェーニオをヴェルサイユに呼び寄せた。王妃は親友の弟であるヴィラフランカ伯に高収入なフランス軍の連隊長職を与えた。

公妃はまた、亡夫の妹アデライードの夫シャルトル公がポワトゥー州知事に任命されるよう王妃に働きかけた[4]。公妃はシャルトル公爵夫妻と親しく、夫妻の長男ヴァロワ公の誕生にも立ち会っている。フランス・フリーメーソンのグランドマスターを務めていたシャルトル公との友人関係から、ランバル公妃は1777年、シャルトル公爵夫人と共にフリーメーソンの女性組織サン・ジャン・ド・ラ・カンデュール・ロッジの会員となった。次いで1781年1月公妃はアドプション系諸ロッジの最高責任者であるスコットランド・ロッジのグランド・ミストレスに就任した[4]。公妃は1788年、義妹オルレアン公爵夫人(もとのシャルトル公爵夫人)と共に、彼女の夫オルレアン公(もとのシャルトル公)が国王の決定に反抗して地方に追放された件について、高等法院の評定官たちに同調して、オルレアン公の追放処分の解除を求めている[4]。

失寵

[編集]ランバル公妃が総監に就任した1775年以降、王妃の寵愛は新しい友人ポリニャック夫人へと徐々に移っていった。外交的で社交能力に長けたポリニャックは内気なランバルを野暮ったいとけなしたが、ランバルもポリニャックは王妃を堕落させるとして彼女を嫌った。マリー・アントワネットは2人の友人を仲良くさせられず、自分が求める娯楽やどんちゃん騒ぎを提供してくれるポリニャックのグループに近づいて行った[4]。1776年4月、メルシー大使は次のように報告している、「ランバル公妃は寵愛をすっかり失ってしまいました。これまでは常に王妃様に大切にされてきましたが、今や全く信頼されなくなっています」、続いて同年5月の報告には、「[ランバル公妃と王妃の間で]言い争いが続いています。公妃は立場が悪くなってきています[4]」。

1780年、王妃がプチ・トリアノンで素人劇団を立ち上げたとき、ポリニャック公爵夫人が団員にランバル公妃を加えないことを王妃に約束させた。この頃、メルシーは次のように書いている、「公妃の姿を宮廷で見ることは滅多にありません。驚いたことに、王妃様は公妃の御父君の薨去の際に公妃の屋敷をご訪問なさいましたが、王妃様が公妃に親切な態度をお示しになったのは、これが初めてかと思うくらい久しぶりの事です[4]」。

ランバルはポリニャックに寵臣の座を完全に奪われたが、王妃との友情は細々と続いていた。王妃はポリニャック一派との派手な遊興の合間に時おりランバルの部屋を訪れ、公妃の落ち着きぶりや変わらぬ忠誠心を称賛し、あるとき公妃を「私が知る限り唯一の、人に悪意を持たない女性です。あの方には憎悪や嫉妬というものがない[4]」と評した。ランバル公妃は王妃家政機関総監の職を保持し、職務を継続していた。彼女は王妃の名前で舞踏会を主催し、王妃にデビュタントたちを紹介し、王妃が外国王室の賓客を歓待する際にはこれを補佐し、王妃の出産や毎年行われる王妃の復活祭ミサにも立ち会った。1785年の首飾り事件の際、ランバル公妃は首謀者のラ・モット夫人との面会を求めてサルペトリエール監獄を訪問したが、面会は叶わなかった。訪問の目的は不明だが、当時は様々な憶測が噂として流れた[4]。

公務以外では宮廷に滞在することは少なかったが、これは自身と舅のパンティエーヴル公の体調が思わしくなかったためだった。1780年代中頃には、公妃はかなり健康を損ない、職務を果たすのが難しくなった。公妃はしばしばメスマーの弟子シャルル・デロン医師による動物磁気の治療を受けた[4]。

1787年夏、彼女は医師の勧めで英国バースへ鉱泉治療に出かけている。大衆は、公妃の旅行は王妃の密命を受けた外交ミッションであり、罷免された前財務総監シャルル・アレクサンドル・ド・カロンヌがもうすぐ出版する暴露本に書かれた王室に不利な記述を削除するよう求めるために渡英したと推測したが、本当は当時カロンヌは英国内にいなかった[4]。バースでの湯治を終えたランバル公妃は健康を徐々に取り戻し、宮廷への出入りも以前より頻繁になった。ちょうどポリニャック夫人との関係が決裂しかけていたマリー・アントワネットも、公妃の忠実さに感謝し、再びランバル公妃に友情を示すようになった[4]。

革命

[編集]テュイルリー宮殿

[編集]公妃は1789年春の全国三部会の開会式典に参列した。1789年7月、フランス革命初期にバスティーユ襲撃が起こった際、公妃はお気に入りの侍女ラージュ伯爵夫人[7]を連れてスイスへの観光旅行に出かけていた。9月に帰国すると病気がちの義父パンティエーヴル公の滞在する田舎の城で義父の看病に当たった。このため1789年10月5日にヴェルサイユ行進が起こった際は、義父と共にオマールにいた[4]。10月7日にヴェルサイユ行進の報を聞くと、公妃はすぐに国王一家の移送先であるパリのテュイルリー宮殿に馳せ参じ 、総監の職務を再開した。公妃は王妹マダム・エリザベートとともに、宮殿内の王妃の翼と同階のパヴィヨン・ド・フロール内のアパルトマンを割り当てられた。義父の療養先とパッシー地区の自宅を短期間訪れるとき以外、彼女は常にテュイルリー宮殿に常住するようになる。

テュイルリー宮殿でも、ヴェルサイユで行われてきた宮廷の儀礼や催事がある程度復活したが、ランバル公妃は総監としてその全ての行事に参加した。彼女は王妃の公私の生活において常に側に控えた[4]。公妃は国王一家の1790年夏のサン=クルー城滞在、シャン・ド・マルスでの連盟祭にも随行した[4]。革命前は王妃の名において催事を取り仕切るのを嫌がっていたランバルは、今や王妃の政治目的に賛同する国王忠誠派の貴族たちを参集するための舞踏会・晩餐会を、積極的に催すようになった[4]。公妃のサロンは、王妃が国王忠誠派に寝返らせようと考えていた国民議会議員たちと、王妃が会って話をする場を提供した[8]。王妃は宮殿内のランバル公妃のアパルトマンを、ミラボーとの会見の場として利用した[4]。

一方、ランバル公妃は情報提供者のネットワークを通じて、宮廷のスタッフたちの王室に対する忠誠心を調査してもいた[4]。王妃の侍女頭カンパン夫人もランバル公妃の調査対象者の1人で、公妃はカンパン夫人がある国民議会議員を自室に招き入れたとの情報を元に夫人の王室への忠誠心を疑ったが、公妃は自身のスパイ網を使って件の情報を調査した結果、疑いが晴れたと、公妃自身から説明されたという[4]。「公妃は王妃の家政機関に所属する全スタッフの一覧表を私の目の前に広げ、彼ら一人一人について私が把握していることを話すように求めた。幸い私は話すだけの価値のある情報を持っていたので、公妃はそれを全てメモに書きつけた[4]。」

ポリニャック公爵夫人ら王妃の取り巻きたちの大部分が革命初期に国外に脱出した。そのため、「王妃の寵臣として民衆の憎しみの矛先を向けられるのは、私の側に一人残って働く貴女なのですよ」とマリー・アントワネットは公妃に警告し、パリの人々が大っぴらに公妃を罵っていることを心配した[4]。ランバル公妃も自身を中傷するパンフレットの一部を目にするようになった[4]。

義妹のオルレアン公爵夫人が国王を裏切った夫オルレアン公との離婚を求めた際、ランバル公妃は義妹を応援したため、オルレアン公との友情も決裂した。オルレアン公はこれまでランバル公妃を王妃とのつなぎ役として利用してきたが、実際には全く信用していなかった。ランバルが自身の夫が性病で命を落とし、自身も性病に侵されたのはオルレアン公が夫に放蕩の手ほどきをしたからだと難詰すると、オルレアン公はランバル公妃と絶交した[4]。

国外脱出

[編集]公妃はヴァレンヌ事件の逃亡計画については何も聞かされていなかった。1791年6月20日の夜、王妃はランバル公妃に「おやすみ」と言葉をかけた際、「疲れて身体が参ってしまわないうちに、何日か田舎で休養してきなさい」と勧めた。公妃は王妃の振る舞いが何か変だと感じつつ、助言通りにパッシー地区の自邸に戻った[4]。果たして国王一家はその夜のうちに宮殿から脱出、逃亡計画を明かして「ブリュッセルで再会しましょう」の言葉で締めくくられた王妃からの手紙がランバルの許に届けられた[4]。ランバルはオマールにいる義父の許に急行し、国外脱出するので各方面への紹介状をしたためてほしいと懇請した[4]。

公妃はブローニュ=シュル=メールから英国領ドーヴァーへ渡り同地で1泊、翌6月26日にオーストリア領ネーデルラントのオーステンデに移動した。さらにその先のブリュッセルでフェルセン及びプロヴァンス伯爵夫妻と再会した後、エクス=ラ=シャペルに落ち着いた[4]。9月にはスパで湯治中のスウェーデン王グスタフ3世を訪ね、10月にはスウェーデン王の返礼の訪問を受けた[4]。パリの大衆紙『パリ新報(Chronique de Paris)』は、ランバル公妃の渡英は王妃に託された外交使命を果たすためだと報じた[4]。

ランバル公妃は、自分が王妃のためにより役に立てる場所はフランス国内なのか国外なのか答えを出せず、長く苦悩した。周囲も相反する助言をした。フランス人の友人たちは戻って王妃に仕えるべきだと励ましたが、実家の家族や親類縁者は心配してトリノに帰ることを勧めてきた。ランバルの国外滞在中に文通を続けていた王妃マリー・アントワネットも、当初はランバルに戻ってこないよう強く求めていた。ところが1791年9月、1791年憲法の新体制の開始とともに、王妃は内閣から王妃家政機関の再編を要請され、家政機関内にいる国内に不在の官職保有者を全て解雇するよう要求された。そこで王妃は、ランバル公妃に公的書簡を送り、帰国し再出仕するか辞職するか選ぶよう求めることになった。この公的書簡の中で、王妃はランバルに送った私的な手紙とは反対に、帰国し再出仕する義務について説諭していた。公妃は帰国の意思を伝え、「私は王妃と生死を共にせねばなりません」と語った。

パリに戻れば死が待っているだろうと確信していたランバル公妃は、英国バースで賃借したロイヤル・クレセントの高級テラスハウスに滞在中[9]、遺書をしたためた。遺書の署名の日付と場所は「1791年10月15日、エクス=ラ=シャペル」となっていることから、遺書は実際にはネーデルラント滞在中に書かれたという異説もある[4]。公妃は10月20日にエクス=ラ=シャペルを発ち、パリの新聞報道によれば11月4日にパリに到着した[4]。

再帰国後

[編集]テュイルリーに戻ったランバル公妃は、王妃の支持者を糾合し、家政機関のスタッフの忠誠心をチェックし、亡命貴族たちに王妃のために帰国するよう求める手紙を送る、総監としての職務を再開した[4]。その中には、1792年に妻のヴィクトワールとともにランバル公妃の宮殿内のアパルトマンで王妃に謁見し、亡命貴族の群れに加わるよりも国内に残って王室のために助力せよと王妃から説得され、国内で反革命活動を推進することを誓ったレスキュール侯爵のような人もいた[4]。ランバルはパリ市長ペティヨンの憎悪の標的となり、宮殿のランバル公妃のアパルトマンで開かれる王妃臨席の夕食会の正体は、反革命勢力のフランスへの侵攻、第2のサン・バルテルミの虐殺、革命の破壊を目論む「オーストリア委員会」の会合であるという風説をばら撒かれることにつながった[4]。

6月20日デモの際には、ランバル公妃は宮殿で乱暴狼藉を働く群衆に怯える王妃の側にいた。王妃ははじめ「王のおそばにいます」と主張したが、ランバルは「いいえ、駄目です、マダム、陛下はお子様方と一緒にいるべきです」と注進し、王妃はその場に留まった[4]。王妃を群衆から守るため王妃の前にテーブルが置かれた。王妃を口汚く罵る群衆が通り過ぎるまで、ランバルと他の女官・侍女たち、数人の貴族男性たちは、王妃と王子女を取り囲んで守らねばならなかった[4]。証言者によると、病弱なランバルは王妃の肘掛け椅子に寄り掛かりながら、一連の出来事のあいだ立ち続けて諸事に対応したという[10]。「ランバル夫人は偉大な勇敢さを示した。王妃の椅子に寄り掛かりながら長時間の修羅場のあいだずっと立ち続け、自分のことは全く考えず、ただ目の前の不幸なプリンセス[王妃]のことで頭がいっぱいのようだった[4]」。

ランバル公妃は、8月10日事件が発生しテュイルリー宮殿が民衆に襲撃されると、国王一家及び王家のガヴァネスであるトゥールゼル侯爵夫人とともに立法議会の議場に避難した[8][4]。ラ・ロシュフコー夫人(M. de la Rochefoucauld)は当時のことを次のように回想している、

私が[議場の]中庭に行くと、御一行の中で最も憔悴し怯え切ったランバル公妃が、私が腕を差し伸べられるくらいのところまで近づいて来られた。公妃は私に言われた、「もう城には戻れないわね、絶対に[4]」。

議場の書記官室での避難生活中、ランバル公妃は体調を崩してフイヤン修道院に移された。王妃は彼女に戻ってこないよう求めたが、ランバルは病状が快方に向かうとすぐに国王一家の許に戻った[10]。そして議場からフイヤン修道院、タンプル塔へと身柄を移された国王一家に同行した[11]。8月19日、ランバル公妃、トゥールゼル夫人及びその末娘ポーリーヌは国王一家と引き離されてラ・フォルス監獄へ移送された。彼女たちはそれぞれ監獄内で独房を与えられる待遇を受けた[12]。国王一家にもはや家臣に取り囲まれて暮らすことを許さないとする政府の判断で行われた措置で、2人の男性従者と3人の女性召使も同時にタンプル塔から追放された[10]。

死

[編集]

翌月に九月虐殺が起きると、監獄が次々に群衆に襲撃され、囚人たちは急ごしらえの人民法廷に引きずり出され、即決裁判で処刑されていった。囚人たちは誰もが恐ろしいほどの数の質問を浴びせられ、生かされる者は「国民万歳」の歓呼と共に解放されたが、殺される者は「修道院へ連行せよ」「連れていけ」の言葉と共に監獄の中庭へ連れ出され、そこで待ち構える大勢の男女や子供からなる群衆のリンチで死を迎えた[4]。監獄の刑吏たちはこの虐殺には反対しており、囚人たち、特に女性囚人には逃亡を容認していた。しかしランバル公妃は有名人だったために密かに逃げ出すことは不可能だった[4]。

ラ・フォルス監獄の女囚約200人のうち、最終的に殺害されたのは2人だけである[4]。王室と主従関係にあった女性たち、トゥールゼル夫人、マッコー夫人、ターラント夫人などの女官、王妃の2人のメイド、王太子の乳母、ランバル自身の乳母、王の従者の妻は、いずれも逃亡できず、即席裁判に引き出されたが事なきを得ている。王と王太子の男性従者2人ですら即席裁判を乗り切った。生き延びられなかったランバル公妃は唯一の例外となった。

9月3日、ランバル公妃とトゥールゼル夫人は、他の囚人たちと一緒に即席裁判を待つため中庭に引きずり出された。順番が来ると、公妃は自由と平等への愛を宣誓し、王と王妃及び君主制への憎悪を表明せよと要求された[13]。彼女は前半部分には同意したが、後半部分の誓いを拒んだ。すると彼女の裁判は「連れていけ("emmenez madame")」の言葉と共に終了となった。実際の裁判では、次のような足早な言葉のやり取りが交わされていた、

「氏名は?」

「マダムを自由にせよ[4]」

「マリー=テレーズ=ルイーズ、サヴォワ公女です」

「職業は?」

「王妃家政機関総監です」

「8月10日に計画された宮廷の陰謀について知っていることは?」

「8月10日にどんな陰謀があったのかは存じません。私はそれについて何も知らないということだけは言えます」

「自由と平等、そして王と王妃への憎悪を誓え」

「前者については快く承知いたします。しかし後者は誓えません。心にもないことだからです。」

[このとき、裁判に同席した義父パンティエーヴル公の家来が、生き延びるために便宜的に誓いを立てるよう囁き声で助言したが、それでも公妃は加えて述べたという、]

「これ以上何も言うことはありません。死が少し早く来ようが遅かろうが私には何の違いにもなりません。もうすでに自分の人生を犠牲にしてしまっていますから。」

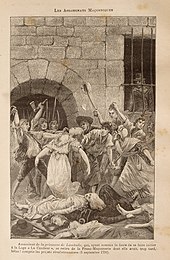

公妃は殺害現場となった監獄中庭の出入口へ2人の警護役に先導されて歩いて行った。移動中、義父の家来たちが引き続き公妃にさきほどの宣誓を受け入れるよう説得したが、公妃にはその声が聞こえていないかのようだった[4]。扉が開いて中庭に累々と重なる血まみれの死体の山を目にしたとき、公妃は「何ておぞましい!」あるいは「殺される!」と叫び、中へ戻ろうとしたが、2人の警護役は彼女を中庭側へ押し返した[4]。義父の家来たちは群衆の中から「お慈悲を!お慈悲を!」と叫んだが、周囲からの「パンティエーヴル公の下僕に扮した奴らに死を!」の叫び声が群衆の中から上がるとすぐに押し黙った[4]。何年も経ってから裁判にかけられた殺害者の1人は、「その白いドレスを着た小柄なご婦人」は、しばらくのあいだ1人で呆然と立ち尽くしていたと証言している[4]。公妃は槍を持った男からの最初の一撃で頭を殴られ、結った髪が肩に落ちかかったが、髪の中に隠していた王妃からの手紙が衆目に晒された。公妃は前頭部への2度目の殴打で出血し、その直後に彼女を取り囲んだ群衆からの刃物でのめった刺しを受けてすぐに絶命した[4]。公妃の虐殺現場は、監獄の外の通りだったとする説もあり、絵画・版画などではこの説を敷衍しているものも多い[14][15]。

ランバル公妃の死の描写には様々なヴァージョンがあり、中にはどぎつい内容のものもあったため、革命後も長きにわたり政治的意図を持ったプロパガンダとして利用され続け、多くの潤色や誇張が加えられてきた[4]。例えば一部の報告では、公妃は強姦されたあと胸を切り取られ、身体をバラバラに切り刻まれたとする[16][17]。しかし、公妃が性的な部位への身体切断や残虐行為を受けたとする証拠は何もなく、悪名高い公妃の殺害事件をさらに扇情的な物語に仕立てるための虚偽だと広く受け止められている[18]。

遺体

[編集]

ランバル公妃の遺体の取り扱いに関する物語も、公妃の死の物語と同様に多くの相反するヴァージョンの存在によって錯綜している。遺体は衣服をはぎ取られ、内臓を引き出され、頭部と胴体を切断され、頭部は槍の穂先に差し込まれた[4]。槍に串刺しされた公妃の首は殺害者たちの街頭パレードの呼び物にされ、パレードに参加した人々は串刺しの首を掲げて「ラ・ランバル!ラ・ランバル!」と侮蔑的な呼称で犠牲者を呼びながら、首のない遺体をあちこちに引きずって回ったというが、この描写は複数の目撃者が証言しているところから、事実と考えられる[4]。証言者にはランバル公妃の遺髪の束を買い取り、彼女の義父パンティエーヴル公に手渡したラモット夫人(M. de Lamotte)という女性や、ロール・ジュノーの兄弟が含まれた[4]。

一部の報告では、公妃の首はあるカフェに持ち込まれて飲食をしている客たちの面前に置かれ、客たちは殺害者たちから公妃の死を祝ってコーヒーをすするよう強要されたという[16]。別の報告では、首は理髪店に持ち込まれ、公妃の首級と分かりやすくするために美しくヘアメイクを施されたとされるが[17]、この逸話は疑わしいとされている[15]。こうした扱いを受けた後、首は再び槍の穂先に串刺しにされ、マリー・アントワネットが幽閉されているタンプル塔へ行進した[19]。

王妃とその家族は、殺害者の一行が首を見せようとした窓の位置する部屋にはおらず、公妃の首を見ることはなかった[4]。しかし看守の妻ティゾン夫人(Madame Tison)はこれを見て悲鳴を上げたため、群衆たちはタンプルから聞こえてきた女の悲鳴を王妃のものだと思い込んで満足した[4]。当時広く出回っていた中傷では犠牲者の公妃と王妃はレズビアンの恋人同士という設定だったため、殺害者たちは王妃に公妃の首とキスをさせようと沸き立ったが、タンプル塔への生首の持ち込みは許可されなかった[19]。群衆はどうしてもマリー・アントワネットと生首を対面させるのだと言ってタンプル塔への立ち入り許可を執拗に要求したが、看守たちは群衆を説得して何とか塔への乱入を止めさせた[4]。アントニア・フレイザーは評伝『マリー・アントワネット』の中で、王妃は旧友の生首を実際に目にすることは無かったが、何が起きているかについては悟らざるを得なかったと、その情景を次のように描写する。

その後、公妃の頭部と胴体はパレ・ロワイヤルにたむろする群衆たちのところへ引き渡された。パレ・ロワイヤルではオルレアン公が妾のビュフォン伯爵夫人と一緒に英国人たちを招待した晩餐会を開いていたが、オルレアン公は遺体を見て「おお、ランバルの首だな。長い髪であの人だと分かるよ。さあ皆さん、夕飯にしよう。」と、ビュフォン夫人の方は「おお神様!私の首もいつかこんな風にたらい回しにされるのかしら」と、それぞれ述べたとされる[4]。

群衆たちは公妃の胴体をオテル・ド・ランバルの玄関前に晒そうと息巻いていたが、義父パンティエーヴル公は、テュイルリーやオテル・ド・ルーヴォワならまだしも、嫁はあの屋敷に一度も住んだことはないのに、と皮肉交じりに嘆息した[4]。パンティエーヴル公の家来たちは公妃の遺体の回収を指示され、群衆に紛れて遺体の捜索を行った[4]。公妃の頭部は、とある酒場に飾ってあったのを、家来シャルラ(Charlat)が店舗の出口に持ち出し、別の家来ポワンテル(Pointel)がカンズ=ヴァン病院近くの墓地に埋めた[4]。

胴体の取り扱いについては、見解が非常に錯綜している[18]。政府の公式記録では、パリの各地区に住む5人の市民が、胴体を公妃の死後すぐに当局に引き渡したとなっているからである[18]。これは、多くの著述家たちが語ってきた、公妃の胴体は死後に晒されたり引きずり回されたりしたとする話と矛盾する。政府側の記録に依拠すれば、公妃の遺体は首こそないものの、胴体は衣服を完全に着たまま台車に載せられ、平常通りの手続きで当局の許へ運ばれたということが記載されており[18]、これに従えば、扇情的な作家が唱える、内臓の抉り出しなどの残虐行為の信憑性は低いということになる。

ランバル公妃の遺体は、オルレアン公のそれと同様に、結局行方知れずとなり、彼女の係累であるオルレアン家の墓所、ドルーのサン=ルイ王室礼拝堂には現存しない[21][22]。

その他

[編集]- 1770年から1780年にかけ、ランバル公妃が造らせたランブイエ城のイギリス式庭園風のアモー、ラ・ショミエール・オ・コキヤージュ (La chaumière aux coquillages)は、王妃マリー・アントワネットが賞賛し、プチ・トリアノンの王妃の村里のモデルにした。

- 1780年、公妃は作曲家・ハープ奏者クルムホルツから、『ハープのためのソナタ 作品8』を献呈された。

- マリー・タッソーは公妃の殺害者たちから、公妃の生首から型取りしてデスマスクを作るよう強要されたと証言している[23]。

フィクション

[編集]- W・S・ヴァン・ダイク監督の映画『マリー・アントアネットの生涯』(1938年)では、アニタ・ルイーズが演じた。

- ソフィア・コッポラ監督の映画『マリー・アントワネット』(2006年)では、メアリー・ナイが演じた[24][25]。

- 小出よしと『悪役令嬢に転生したはずがマリー・アントワネットでした』 -『月刊コミックフラッパー』(KADOKAWA)で連載された漫画。

脚注

[編集]- ^ SINGULART MAGAZINE:5 Nudes that Scandalized the Art World, 2017-08-14

- ^ Carignanのフランス語での発音を片仮名音写すると「カリニヨン」ないし「カリニョン」により近い。発音例

- ^ Bertin, Georges. “Full text of Madame de Lamballe”. Archive.org. 26 November 2009閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw Hardy, B. C. (Blanche Christabel), The Princesse de Lamballe; a biography, 1908, Project Gutenberg

- ^ Williams, Hugh Noel, Madame Dubarry, Beijer, Stockholm, 1905

- ^ Chantal Thomas, The Wicked Queen: The Origins of the Myth of Marie-Antoinette

- ^ ラージュ・ド・ヴォルド伯爵夫人ベアトリクス=エチェネット(1768年 - 1842年)、アンブリモン侯爵の娘。

- ^ a b Chisholm, Hugh, ed. (1911). . Encyclopædia Britannica (英語). Vol. 16 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 105–106.

- ^ Lowndes, William (1981). The Royal Crescent in Bath. Redcliffe Press. ISBN 978-0-905459-34-9

- ^ a b c Bertin, Georges: Madame de Lamballe, New York : G. A. S. Wieners, 1901

- ^ Imbert de Saint-Amand, Arthur; Léon Imbert de Saint-Amand; Elizabeth Gilbert Martin (1901). Marie Antoinette at the Tuileries, 1789–1791. New York Public Library: C. Scribner's sons. p. 286. "lamballe 1791."

- ^ Lever, Evelyne; Catherine Temerson (2001). Marie Antoinette: The Last Queen of France. Macmillan. pp. 282–283. ISBN 0-312-28333-4

- ^ de Decker, Michel, La Princesse de Lamballe, mourir pour la Reine, chapter Élargissez madame, p. 246, Librairie Académique Perrin, Paris, 1979, (Collection historique dirigée par André Castelot), ISBN 2262001561

- ^ de Decker, p. 246.

- ^ a b de Baecque, Antoine (2002). Glory and Terror. Trans. Charlotte Mandell. Routledge. pp. 79. ISBN 0-415-92617-3

- ^ a b Hibbert, Christopher (1980). The Days of the French Revolution. Morrow. pp. 175. ISBN 0-688-03704-6

- ^ a b Durschmied, Erik (2002). Blood of Revolution. Arcade Publishing. pp. 31. ISBN 1-55970-607-4

- ^ a b c d Antoine De Baecque, Glory and Terror: Seven Deaths Under the French Revolution, Routledge, 2003

- ^ a b c Fraser, Antonia (2001). Marie Antoinette: The Journey. Anchor Books. pp. 389. ISBN 0-385-48949-8

- ^ 訳文は、アントニア・フレイザー著、野中邦子訳『マリー・アントワネット(下)』、P304による。

- ^ de Decker, chapter Ils sont blanchis par le malheur, p. 265.

- ^ ブランチ・クリスタベル・ハーディ(Blanche Christabel Hardy)の著書Hardy, Blanche Christabel (1908). The Princesse de Lamballe. Harvard University: D Appleton & Co.. pp. 294によれば、彼女の死ですっかり打ちひしがれた義父のパンティエーヴル公は、最終的に公妃の遺体を入手し、ドルーの公爵家納骨堂に埋葬したことになっている。

- ^ Tussaud, John Theodore (1920). The Romance of Madame Tussaud's. University of Michigan: George H. Doran company. pp. 44, 88, 91

- ^ “Marie Antoinette”. IMDb.com. IMDb.com. 19 October 2008閲覧。

- ^ “Mary Antoinette”. IMDb.com. IMDb.com, Inc.. 19 October 2008閲覧。